0 引言

“十三五”期间,中国高技术制造业发展迅速,2020年,中国高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达15.1%,比2015年提高3.3个百分点,成为带动制造业发展的“中流砥柱”。正如经济高质量发展离不开经济韧性,高技术制造业的迅猛发展也离不开创新韧性。在新冠疫情和中美贸易摩擦等外部冲击带来的VUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity)环境下,创新韧性成为保障高技术制造业“化险为夷”和持续发展的重要因素。高技术制造业创新活动具有投入大、风险高、周期长的特点,其创新韧性的提升离不开金融服务的支持,数字经济时代,高技术制造业需要借助新型金融模式提升创新韧性。作为传统金融的有益补充,数字普惠金融为这一问题提供了解决方案。

梳理文献发现,徐子尧等[1]、任碧云和刘佳鑫[2]分别以中国277个地级及以上城市和中国内地30个省份为研究对象,验证数字普惠金融对区域创新的正向影响;李健等[3]、赵晓鸽等[4]以中国A股上市企业为研究对象,发现数字普惠金融对企业创新存在正向影响。然而,现有文献缺少对数字普惠金融影响高技术制造业创新韧性的探讨。实际上,作为将数字技术与普惠金融融合的产物,数字普惠金融扩展了金融服务广度和深度[5],克服了传统金融存在的信息不对称、融资成本高、对创新创业支持不足和发展不平衡等问题。数字普惠金融可以通过扩大社会融资规模和拓宽企业融资渠道,实现创新资金的增量补充[6],改善创新的金融环境,使组织创新系统在面对内外部冲击时具有较强的应对力、恢复力和更新力,促进创新韧性提升。因此,亟需考察数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响。进一步,从高技术制造业外部看,消费升级会对创新产品的生产起到拉动效应,同时催生对高技术产品的需求,这将促使高技术制造业不断提升创新韧性,使其开发满足消费需求的产品。在此情境下,消费升级可以为高技术制造业带来创新机会,数字普惠金融能够保障高技术制造业创新活动持续进行,进而提升其创新韧性。从高技术制造业内部看,研发投入强度会影响高技术制造业利用数字普惠金融获得研发活动资金的频率和规模,进而影响数字普惠金融对高技术制造业创新韧性作用的发挥。因此,消费升级和研发投入强度在数字普惠金融影响高技术制造业创新韧性过程中的作用也需要进一步探讨。

鉴于此,本文以高技术制造业为研究对象,基于2011—2019年中国内地30个省份(西藏因数据不全,未纳入统计)面板数据,采用系统GMM和门槛效应模型,检验数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响以及消费升级和研发投入强度的门槛效应。本文边际贡献包括:第一,区别于已有文献聚焦数字普惠金融与区域和企业创新的关系,本文从创新韧性出发,将视角转向特定行业,探究数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响,拓展了数字普惠金融影响创新的研究领域;第二,将消费升级和研发投入强度纳入研究框架中,揭示了消费升级和研发投入强度在数字普惠金融影响高技术制造业创新韧性过程中的门槛效应;第三,将样本分为东部和中西部地区,明晰了数字普惠金融对高技术制造业创新韧性影响的地区异质性。

1 文献回顾与研究假设

1.1 文献回顾

1.1.1 创新韧性

在组织发展过程中,不可避免会受到内外部环境变化的冲击。一个关键问题是,为什么有些组织在面对极端事件时会倒闭,而有些则不会[7]?韧性为这一问题提供了答案。韧性的概念起源于物理学,之后被引入生态学,再后被引入心理学和经济学等社会科学领域。韧性源自逆境[8],是指一个系统遭受外部冲击后维持自身稳定并恢复原有状态的能力[9]。相比韧性不足的组织,拥有较强韧性的组织能够及时对外来冲击作出反应,从容应对风险,甚至从中实现自身成长。近年来,学者们开始将韧性引入创新研究中,实证探讨韧性对高档餐厅创新[10]、企业创新风险防御力[8]和高技术产业创新[11]等的影响。胡甲滨和俞立平[11]认为,创新韧性是指创新系统面临外部冲击时,抵御冲击保持系统稳定、适应恢复甚至进化为更高功能状态的能力。创新韧性发展是一个动态演进和自我调整的过程,需要识别力、应对力、恢复力和更新力作为支撑。首先,面对环境不确定性带来的创新风险,组织需要具备识别力和应对力;其次,组织需要从创新风险造成的负面影响中恢复至原有水平的恢复力;最后,组织需要通过重新配置创新生产要素、优化创新管理流程和改善创新环境等措施实现自我突破的更新力。

1.1.2 数字普惠金融

传统金融模式存在的短板会给金融供给带来不平衡和不充分问题。因此,创新活动的开展会因资金缺乏、管理低效和市场失灵等现实原因而面临各种困难[12]。普惠金融的产生拓展了传统金融发展空间,能够克服创新活动遇到的资金困难,助力创新发展。普惠金融最早由联合国于2005年提出,其与金融排斥是两个相对概念。金融排斥最早由Leyshon&Thriift[13]正式提出,被定义为阻止某些社会阶层或个人获得正规金融服务的过程。相对而言,普惠金融被定义为能有效、全方位、方便地为社会所有阶层和群体提供服务的金融体系[14]。普惠金融可为需求方提供获取与转移资金、增加资本和降低风险的机会[5],成为推动经济走上可持续增长轨道的关键工具[15]。随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新兴技术的蓬勃发展,以及传统金融与新兴技术的不断融合,数字普惠金融应运而生,体现出典型的共享、方便、低成本和低门槛特征[16]。数字普惠金融能够促进普惠金融向更深层次发展,降低融资成本,提高服务效率,优化金融市场资源配置,弥补传统金融短板。现有文献对数字普惠金融的研究集中在经济增长[17]、产业结构升级[18]和企业融资约束[19]等方面,也有学者研究数字普惠金融对区域创新[1-2]和企业创新[3-4]的影响。可见,对数字普惠金融的研究涉及多个方面,但目前尚未有学者研究其对高技术制造业创新韧性的影响。

1.2 研究假设

1.2.1 数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响

数字普惠金融可以通过两个方面提升高技术制造业创新韧性。一方面,数字普惠金融从“量”上通过提供更多金融服务提升高技术制造业创新韧性。数字普惠金融有助于降低信息不对称程度和交易成本,提高金融服务可得性[20],能够将金融服务输送到传统金融机构未顾及的长尾市场,拓宽高技术制造业外部融资渠道,为其创新韧性的形成提供资金支持。当高技术制造业受到外部冲击影响时,数字普惠金融能够为其提供金融解决方案,解决资金缺口问题,帮助其创新系统从冲击中恢复,甚至实现创新系统优化。另一方面,数字普惠金融从“质”上通过提供更优的金融服务提升高技术制造业创新韧性。依托云计算、大数据和移动互联网等数字技术,数字普惠金融能够建立风险控制体系以及信息处理与监测系统[21],有助于金融机构全面了解企业经营状况、风险承受能力和盈利能力等信息,对高技术制造业创新活动起到监管作用,进而提升高技术制造业创新质量和效率。当高技术制造业创新系统遭受冲击时,数字普惠金融能够帮助其迅速作出反应,根据企业当前发展情况,制定针对性解决方案,提高遭受外部冲击时的应对能力,从而提升创新韧性。此外,在国家政策大力支持下,数字普惠金融惠及越来越多企业,能为企业提供持续、可负担的金融支持,行业内整体资源的丰富也带来行业竞争加剧[22],从而形成行业竞争效应。此时,高技术制造业为获得竞争优势和维持行业市场地位,会更注重自身创新韧性的提升。由此,本文提出如下假设:

H1:数字普惠金融对高技术制造业创新韧性存在正向影响。

1.2.2 消费升级的门槛效应

经济发展和国民收入水平提高带动消费需求总量和种类快速增长[23],使消费水平不断提高,消费质量明显改善,消费结构优化升级。消费升级会引发市场需求结构变化,由大众化需求向个性化和定制化需求转变,消费者对产品质量和层次提出更高要求。在消费升级程度较低的情况下,市场需求结构变化较小,高技术制造业对由消费升级引发的市场需求结构变化反应“迟钝”,不能及时把握市场需求,难以开发出满足消费者需求的产品。因此,消费升级程度较低时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的提升作用可能较小。相反,消费升级程度较高时,市场需求结构变化较为明显,作为市场供给方的高技术制造业能够较快察觉到这一变化,从而激发自身创新活力。同时,较高程度的消费升级能够扩大对高技术产品的需求。高技术制造业会积极利用数字普惠金融助力其新产品开发,对接消费升级,满足消费者对高技术产品不断增长的需求,从而提高自身创新能力,增强创新韧性。由此,本文提出如下假设:

H2:消费升级在数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响中存在门槛效应。

1.2.3 研发投入强度的门槛效应

内生增长理论认为,技术进步主要源于R&D资本和人力资本。R&D活动是促进技术进步的关键因素,研发投入越多,技术进步促进效果越好[24]。研发投入强度较低时,高技术制造业技术进步效果不明显。此时,受制于现有技术水平,高技术制造业发展缓慢,行业地位不高,面临较多创新阻碍。高技术制造业利用数字普惠金融获取的创新资金在促进创新成果产出时,成功率不高,其创新能力难以得到明显提升。因此,研发投入强度较低时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的激励作用可能不明显。相反,研发投入强度较高时,高技术制造业能够取得较大技术进步,行业地位较高,从而使其在市场竞争中占有优势地位,拥有良好口碑。在此情形下,一方面,凭借市场优势,银行等金融机构会对具有高风险特点的高技术制造业降低门槛,高技术制造业容易享受到数字普惠金融的红利,以低融资成本获取创新资金,开展创新活动;另一方面,凭借技术优势,高技术制造业的创新成功率较高,创新资金能有效促进创新成果转化,提升自身创新能力,增强抵御外部冲击的能力,最终提升创新韧性。由此,本文提出如下假设:

H3:研发投入强度在数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响中存在门槛效应。

基于以上分析,本文构建数字普惠金融影响高技术制造业创新韧性的分析框架,如图1所示。

2 研究设计

2.1 变量测量

2.1.1 被解释变量

被解释变量为高技术制造业创新韧性(IR)。创新本质上是一种经济活动,胡甲滨和俞立平[11]借鉴Martin&Gardiner[25]对经济韧性的测量方式,选取能够表征创新活动效果的新产品销售收入测量创新韧性。本文对高技术制造业创新韧性的测量参考胡甲滨和俞立平[11]的做法,计算公式如下:

IRit=(ΔYit-ΔEit)/|ΔEit|

ΔYit=Yit-Yi,t-1

(1)

ΔEit=((Yrt-Yr,t-1)/Yr,t-1)Yi,t-1

其中,IR为第i个研究对象第t年的创新韧性,Yit、Yi,t-1分别为第i个研究对象第t年和t-1年的新产品销售收入,△Yit表示第i个研究对象在t-1~t年的新产品销售收入实际变化状况;Yrt、Yr,t-1分别为研究对象所在区域r第t年和t-1年的新产品销售收入,△Eit表示以研究对象所在区域r整体新产品销售收入变化状况为基础,预测得出研究对象在t-1~t年的新产品销售收入状况。

2.1.2 解释变量

解释变量为数字普惠金融(DIF)。依据郭峰等[26]的研究,本文使用北京大学数字金融研究中心编制的《北京大学数字普惠金融指数(2011—2020年)》中省级数字普惠金融总指数衡量数字普惠金融,褚翠翠等[14]也采用该数据进行相关研究。除数字普惠金融总指数外,本文同时选取覆盖广度(CB)、使用深度(UD)和数字化程度(DL)3个维度,考察其对高技术制造业创新韧性的影响。考虑各变量数据之间量纲上的差异,本文将原始数字普惠金融及其维度数据均除以100。

2.1.3 门槛变量

(1)消费升级(CU)。参考黄赜琳和秦淑悦[27]的做法,本文以交通通信、教育文化娱乐和医疗保健消费支出之和占居民消费支出总额的比重衡量各省居民消费升级。消费升级计算公式如下:

CUit=(Commuit+Educait+Medicit)/Expenit

(2)

其中,Commu、Educa、Medic、Expen分别代表交通通信、教育文化娱乐、医疗保健消费支出和居民消费支出总额。

(2)研发投入强度(RDI)。参考尹亚红和刘佳舟[28]的研究,本文选择各省大中型高技术制造企业研发经费内部支出占GDP比重作为各省研发投入强度的衡量指标。

2.1.4 控制变量

(1)基础设施水平(IL)。基础设施建设水平的提升能够将各省科技创新活动和金融资源等要素有机联系起来,从而降低要素流动成本[29],减少创新支出,提升创新韧性。参考化祥雨等[30]的研究,本文用人均公路里程数(公路里程与年末常住人口的比值)衡量各省基础设施建设水平。

(2)贸易开放程度(TOD)。贸易开放程度也会影响创新,来自国外贸易的竞争会刺激本地企业加大创新投入[31],提升创新韧性。参考汪辉平等[32]的研究,本文用进出口总额(按当年汇率折算成人民币)与GDP的比值衡量各省贸易开放程度。

(3)外商直接投资水平(IFDI)。外商直接投资在促进经济发展的同时,也会带动技术引进与技术人才培养[33],为创新韧性的形成提供技术和人才保障。本文将外商直接投资取对数衡量外商直接投资水平。

(4)环境规制(ER)。一定的环境规制可以激励企业进行技术创新从而提高企业收益[34],技术创新是提升创新韧性的重要推动力。参考郝寿义和张永恒[35]的研究,本文用单位GDP二氧化硫排放量衡量环境规制。

(5)创新氛围(IA)。良好的创新氛围能够激发创新主体热情,从而有利于提高创新主体应对外部冲击的积极性,促进创新韧性提升。参考肖仁桥等[36]的研究,本文用高技术制造业有研发活动的企业数占所有企业数比重衡量各省创新氛围。

2.2 数据来源

本文以中国各省高技术制造业为研究对象,具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业,信息化学品制造业6个行业。以2011—2019年为考察区间,选择中国内地30个省份(西藏因数据不全,未纳入统计)为研究样本。数字普惠金融总指数及其覆盖广度、使用深度和数字化程度数据来源于《北京大学数字普惠金融指数(2011—2020年)》,高技术制造业新产品销售收入、研发经费内部支出、有研发活动的企业数和所有企业数的数据来源于《中国高技术产业统计年鉴》(2012—2017,2019—2020),其余数据来源于《中国统计年鉴》(2012—2020)。对于缺失数据,本文利用SPSS软件,采用邻近点线性趋势方法填补。

2.3 模型设定

2.3.1 基准回归模型

科技创新具有集聚效应,即一个区域当前创新水平会受到过去创新氛围和创新经验的影响[37]。鉴于此,本文将创新韧性的滞后一期引入模型,构建如下动态面板模型:

IRit=β0+β1IRi,t-1+β2DIFit+β3Xit+εit

(3)

其中,i=1,2,3,…,N,代表截面个体;t=1,2,3,…,T,代表年份;X代表控制变量合集;εit表示残差项。将DIF分别替换为CB、UD和DL,构成如下模型:

IRit=β0+β1IRi,t-1+β2CBit+β3Xit+εit

(4)

IRit=β0+β1IRi,t-1+β2UDit+β3Xit+εit

(5)

IRit=β0+β1IRi,t-1+β2DLit+β3Xit+εit

(6)

2.3.2 门槛回归模型

依据Hansen[38]的做法,本文构建CU和RDI的门槛效应回归模型如下:

IRit=α0+α1DIF×I(CU≤θ1)+α2DIF×I(θ1<CU≤θ2)+…+αn+1DIF×I(CU>θn)+αn+2Xit+εit

(7)

IRit=φ0+φ1DIF×I(RDI≤λ1)+φ2DIF×I(λ1<RDI≤λ2)+…+φn+1DIF×I(RDI>λn)+φn+2Xit+εit

(8)

其中,I(·)为指示函数,若括号中式子成立,则I(·)取1,否则取0;θ1,θ2,…,θn为CU的待估门槛值;λ1,λ2,…,λn为RDI的待估门槛值;其余变量含义与上文相同。

3 实证分析

3.1 描述性统计分析

表1为变量IR、DIF、CB、UD、DL、CU、RDI、IL、TOD、IFDI、ER和IA的描述性统计分析结果。

表1 各变量描述性统计分析结果

Tab.1 Descriptive statistical analysis results of variables

变量观察数目均值标准差最小值最大值IR2701.6749.548-21.74392.527DIF2702.0340.9160.1834.103CB2701.8360.9020.0203.847UD2701.9800.9140.0684.399DL2702.6511.1090.0764.537CU2700.3260.0290.2670.402RDI2702.0092.0090.00911.253IL2700.3360.2440.0021.362TOD2702.7922.9680.12814.641IFDI27012.8111.7116.10016.490ER27034.72538.2870.054212.444IA2701.0170.1740.4151.284

3.2 基准回归分析

3.2.1 基准回归

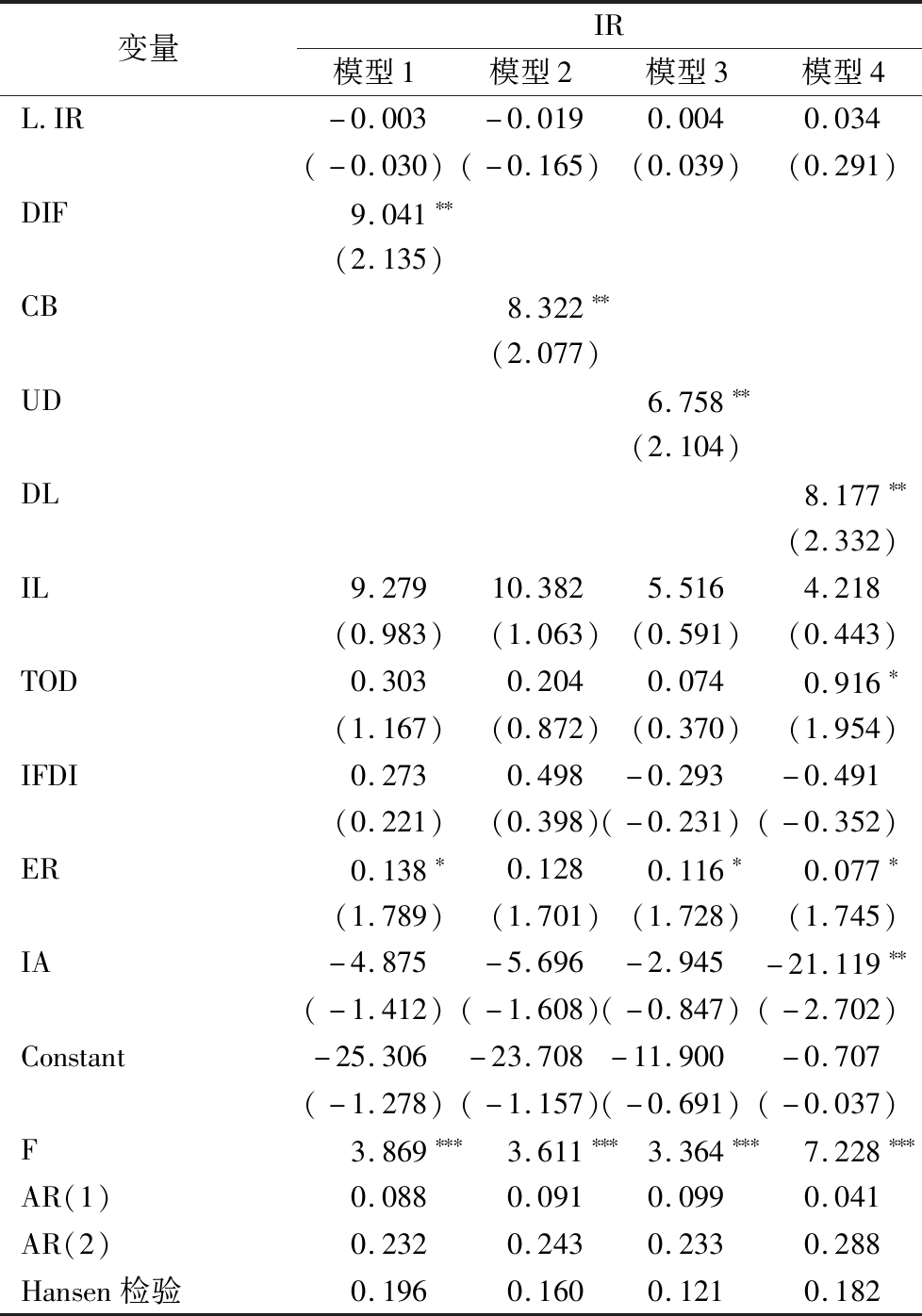

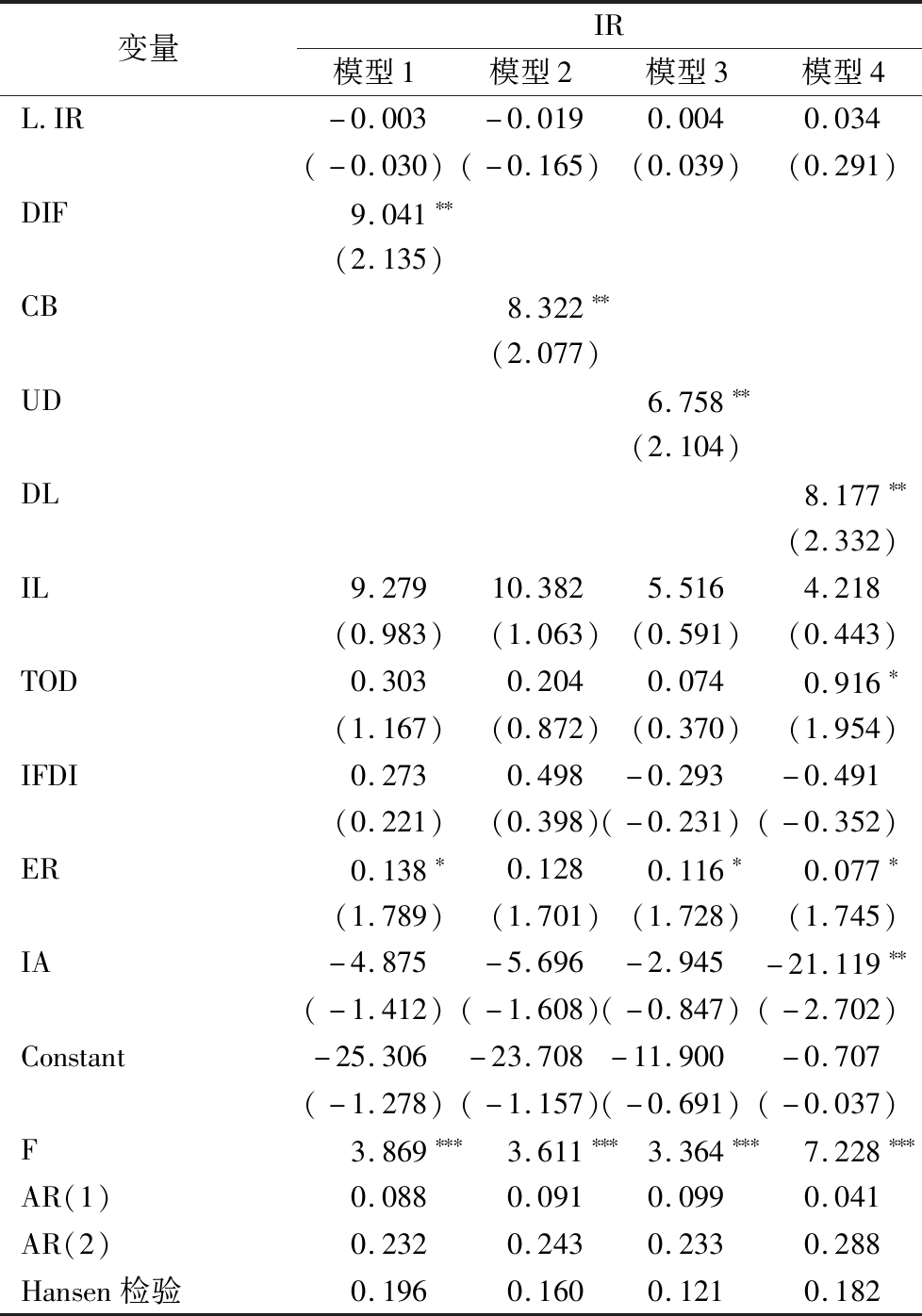

为克服创新韧性滞后项可能导致的内生性问题,本文参考邵兴宇和范德胜[39]的研究,采用系统GMM方法对2011—2019年中国内地30个省份面板数据进行回归分析,结果见表2。由表2可知,模型1~4的Hansen检验值均不显著,表明不存在过度识别问题。AR(1)的P值均小于0.1,AR(2)的P值均大于0.1,表明残差项存在一阶自相关,不存在二阶自相关,模型设定合理。

表2 数字普惠金融对高技术制造业创新韧性影响的回归结果

Tab.2 Regression results of the influence of digital inclusive finance on the innovation resilience of high-tech manufacturing industry

变量IR模型1模型2模型3模型4L.IR-0.003-0.0190.0040.034(-0.030)(-0.165)(0.039)(0.291)DIF9.041∗∗(2.135)CB8.322∗∗(2.077)UD6.758∗∗(2.104)DL8.177∗∗(2.332)IL9.27910.3825.5164.218(0.983)(1.063)(0.591)(0.443)TOD0.3030.2040.0740.916∗(1.167)(0.872)(0.370)(1.954)IFDI0.2730.498-0.293-0.491(0.221)(0.398)(-0.231)(-0.352)ER0.138∗0.1280.116∗0.077∗(1.789)(1.701)(1.728)(1.745)IA-4.875-5.696-2.945-21.119∗∗(-1.412)(-1.608)(-0.847)(-2.702)Constant-25.306-23.708-11.900-0.707(-1.278)(-1.157)(-0.691)(-0.037)F3.869∗∗∗3.611∗∗∗3.364∗∗∗7.228∗∗∗AR(1)0.0880.0910.0990.041AR(2)0.2320.2430.2330.288Hansen检验0.1960.1600.1210.182

注:***表示P<0.01,**表示P<0.05,*表示P<0.1;括号内为t统计量值;下同

由表2中模型1结果可知,数字普惠金融的回归系数为9.041,在5%水平上显著,表明数字普惠金融对高技术制造业创新韧性具有显著正向影响,H1得到支持。可见,数字普惠金融的普惠性和数字性成为提升高技术制造业创新韧性的双引擎,其通过提供金融支持,提升高技术制造业应对外部冲击的创新韧性。模型2结果显示,覆盖广度的回归系数为8.322,在5%水平上显著,表明数字普惠金融覆盖广度对高技术制造业创新韧性具有显著正向影响。覆盖广度代表数字金融的普惠面,覆盖广度使得被传统金融排斥在外的企业能够获得金融服务,有利于改善企业创新环境。因此,覆盖广度能够促进高技术制造业创新韧性提升。模型3结果显示,使用深度的回归系数为6.758,在5%水平上显著,表明数字普惠金融使用深度对高技术制造业创新韧性具有显著正向影响。使用深度代表数字技术实际使用情况,使用深度越大,对数字普惠金融产品与服务的使用频率和程度越高,越能激发企业创新活力。因此,使用深度能够促进高技术制造业创新韧性提升。模型4结果显示,数字化程度的回归系数为8.177,在5%水平上显著,表明数字普惠金融数字化程度对高技术制造业创新韧性具有显著正向影响。数字化程度代表便利性和成本优势,数字化程度越高,企业越能以高效率、低成本方式获得金融服务,从而提高企业创新效率。因此,数字化程度能够促进高技术制造业创新韧性提升。

3.2.2 稳健性检验

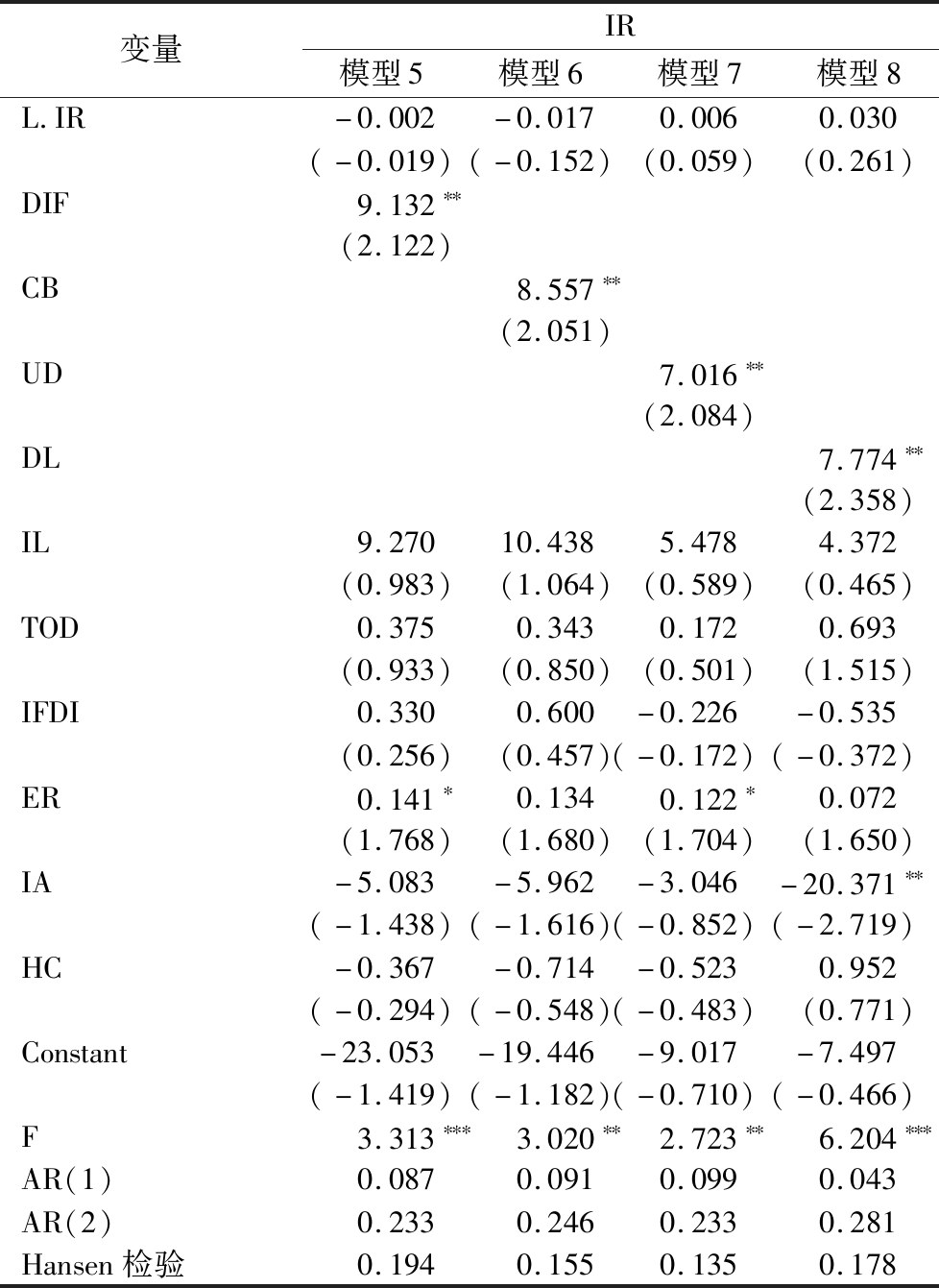

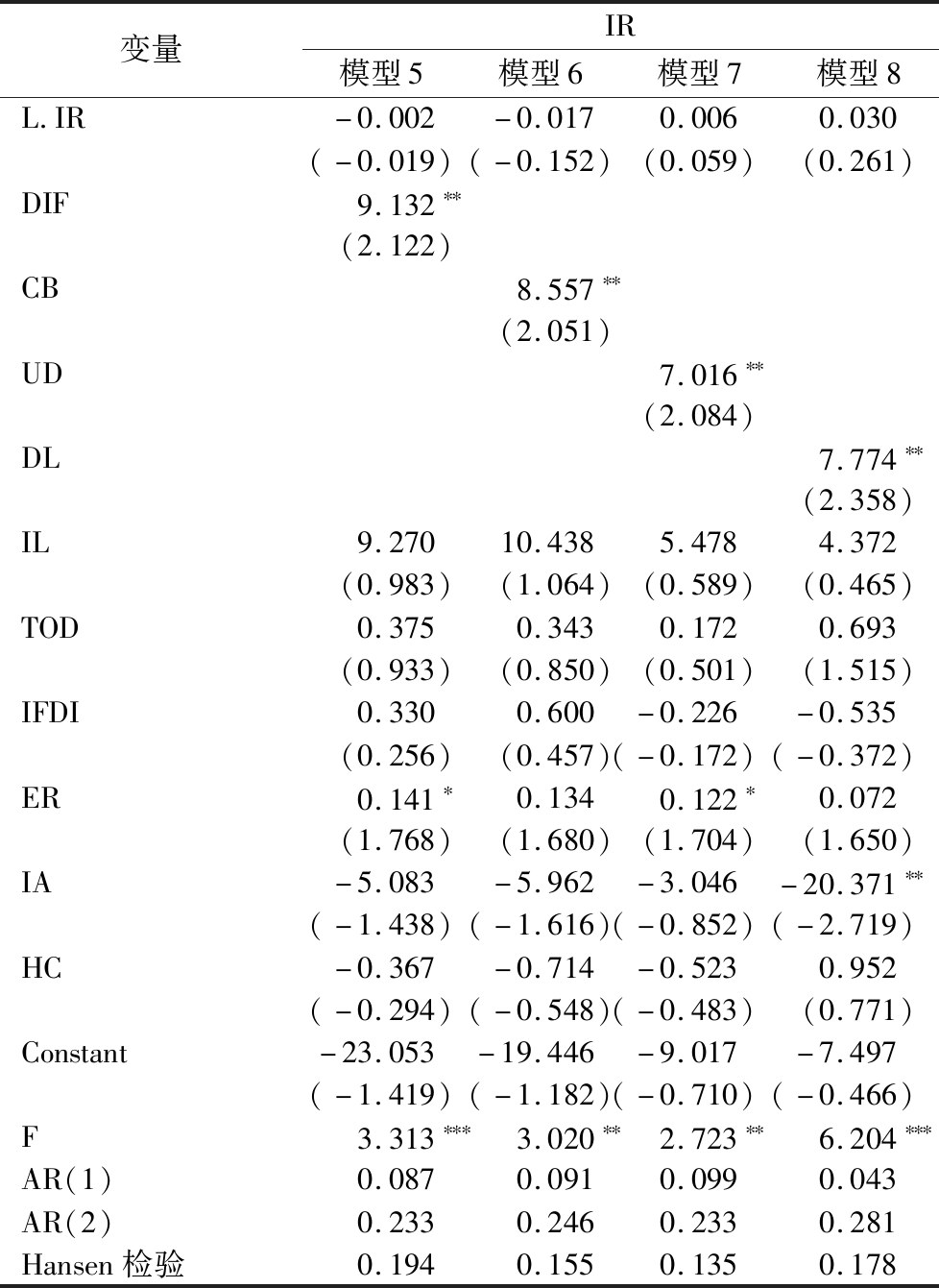

(1)增加控制变量。本文采取增加控制变量的方法对表2的回归结果进行稳健性检验。人力资源是开展创新活动的必要投入要素,人才拥有的创新知识和技术决定企业创新质量,对创新韧性具有重要影响。因此,本文增加人力资本(HC)作为控制变量,用人均受教育年限衡量各省人力资本,数据来自《中国统计年鉴》(2012—2020),结果如表3所示。

由表3可知,增加人力资本作为控制变量后,数字普惠金融及其覆盖广度、使用深度和数字化程度的回归系数符号均为正,且均在5%水平上显著,这与表2的回归结果一致。因此,数字普惠金融及其3个维度对高技术制造业创新韧性的正向影响较为稳健。

表3 增加控制变量的稳健性检验结果

Tab.3 Robustness test results of adding a control variable

变量IR模型5模型6模型7模型8L.IR-0.002-0.0170.0060.030(-0.019)(-0.152)(0.059)(0.261)DIF9.132∗∗(2.122)CB8.557∗∗(2.051)UD7.016∗∗(2.084)DL7.774∗∗(2.358)IL9.27010.4385.4784.372(0.983)(1.064)(0.589)(0.465)TOD0.3750.3430.1720.693(0.933)(0.850)(0.501)(1.515)IFDI0.3300.600-0.226-0.535(0.256)(0.457)(-0.172)(-0.372)ER0.141∗0.1340.122∗0.072(1.768)(1.680)(1.704)(1.650)IA-5.083-5.962-3.046-20.371∗∗(-1.438)(-1.616)(-0.852)(-2.719)HC-0.367-0.714-0.5230.952(-0.294)(-0.548)(-0.483)(0.771)Constant-23.053-19.446-9.017-7.497(-1.419)(-1.182)(-0.710)(-0.466)F3.313∗∗∗3.020∗∗2.723∗∗6.204∗∗∗AR(1)0.0870.0910.0990.043AR(2)0.2330.2460.2330.281Hansen检验0.1940.1550.1350.178

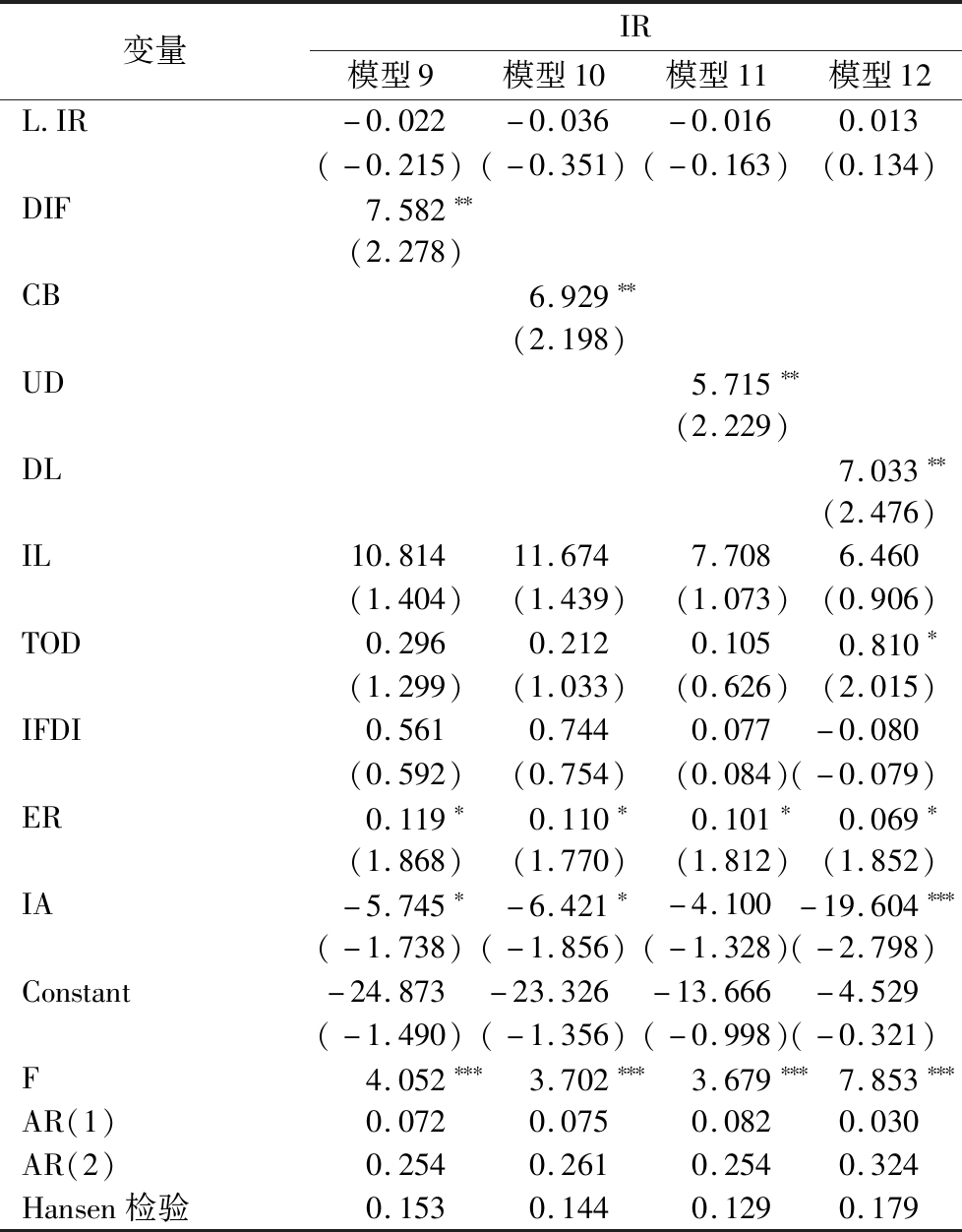

(2)缩尾处理。为消除离群值对估计结果的影响,对所有变量在1%和99%分位上进行缩尾处理,然后用缩尾后的变量重新检验,结果如表4所示。

表4 缩尾处理后的稳健性检验结果

Tab.4 Winsorized robustness test results

变量IR模型9模型10模型11模型12L.IR-0.022-0.036-0.0160.013(-0.215)(-0.351)(-0.163)(0.134)DIF7.582∗∗(2.278)CB6.929∗∗(2.198)UD5.715∗∗(2.229)DL7.033∗∗(2.476)IL10.81411.6747.7086.460(1.404)(1.439)(1.073)(0.906)TOD0.2960.2120.1050.810∗(1.299)(1.033)(0.626)(2.015)IFDI0.5610.7440.077-0.080(0.592)(0.754)(0.084)(-0.079)ER0.119∗0.110∗0.101∗0.069∗(1.868)(1.770)(1.812)(1.852)IA-5.745∗-6.421∗-4.100-19.604∗∗∗(-1.738)(-1.856)(-1.328)(-2.798)Constant-24.873-23.326-13.666-4.529(-1.490)(-1.356)(-0.998)(-0.321)F4.052∗∗∗3.702∗∗∗3.679∗∗∗7.853∗∗∗AR(1)0.0720.0750.0820.030AR(2)0.2540.2610.2540.324Hansen检验0.1530.1440.1290.179

由表4可知,对变量进行缩尾处理后,数字普惠金融及其覆盖广度、使用深度和数字化程度仍能够促进高技术制造业创新韧性提升。可见,采用缩尾处理法进一步验证了表2回归结果的稳健性。

3.3 门槛效应分析

3.3.1 门槛效应检验

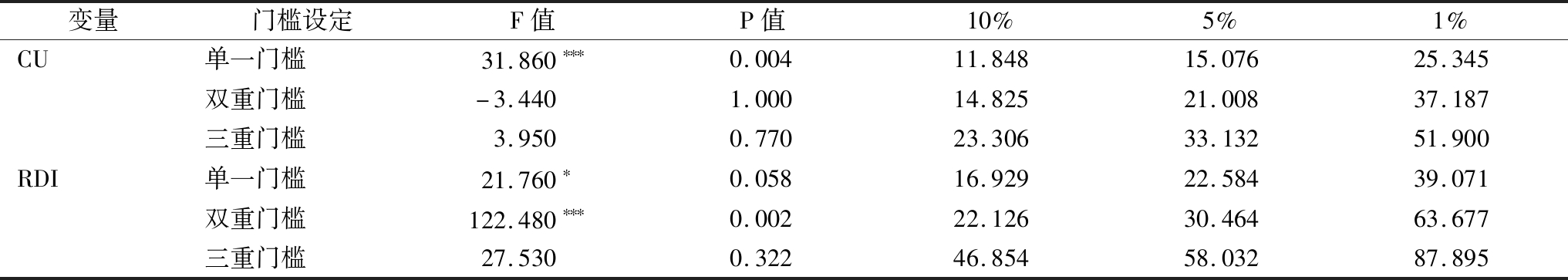

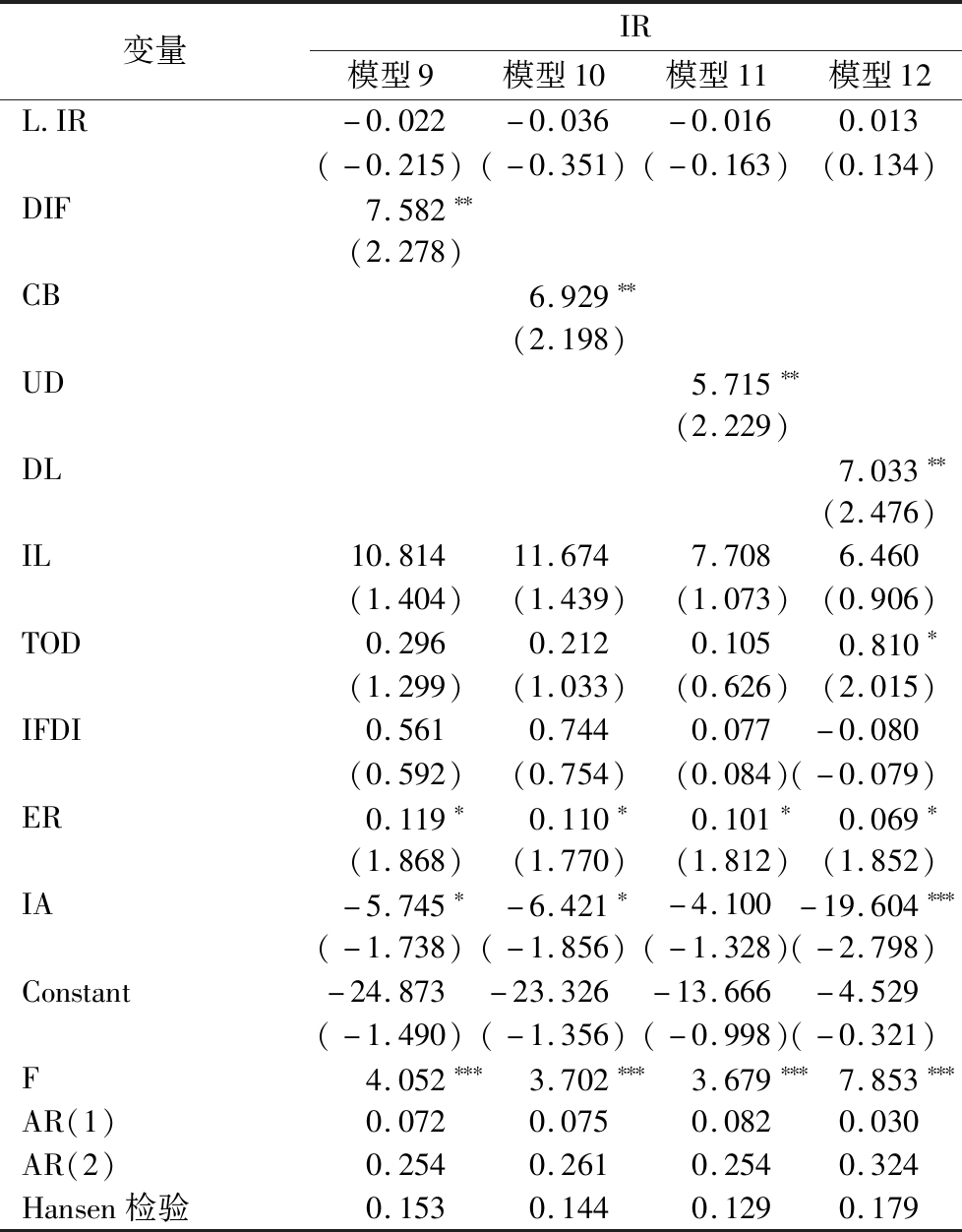

在进行门槛回归分析之前,本文对消费升级和研发投入强度的门槛效应进行检验,结果如表5所示。

由表5可知,消费升级在1%显著性水平上通过单一门槛检验,但未通过双重门槛和三重门槛检验。因此,本文应采用单一门槛模型检验消费升级的门槛效应,结果显示,门槛值为0.373。研发投入强度在10%和1%显著性水平上通过单一门槛和双重门槛检验,未通过三重门槛检验。因此,本文应采用双重门槛模型检验研发投入强度的门槛效应,结果显示,门槛值为0.734和0.744。

表5 门槛效应检验结果

Tab.5 Test results of threshold effects

变量门槛设定F值P值10%5%1%CU单一门槛31.860∗∗∗0.00411.84815.07625.345双重门槛-3.4401.00014.82521.00837.187三重门槛3.9500.77023.30633.13251.900RDI单一门槛21.760∗0.05816.92922.58439.071双重门槛122.480∗∗∗0.00222.12630.46463.677三重门槛27.5300.32246.85458.03287.895

3.3.2 门槛效应回归结果

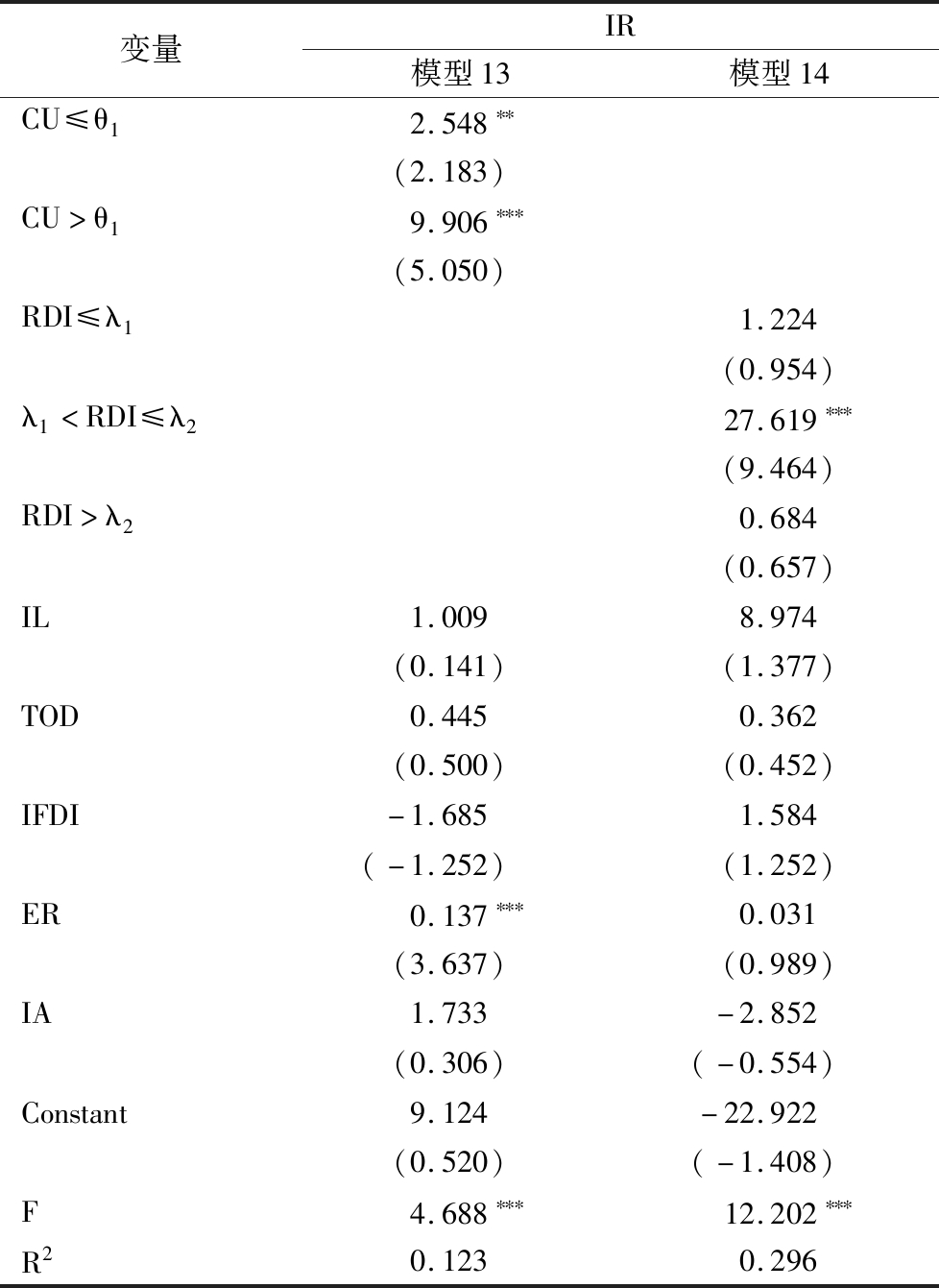

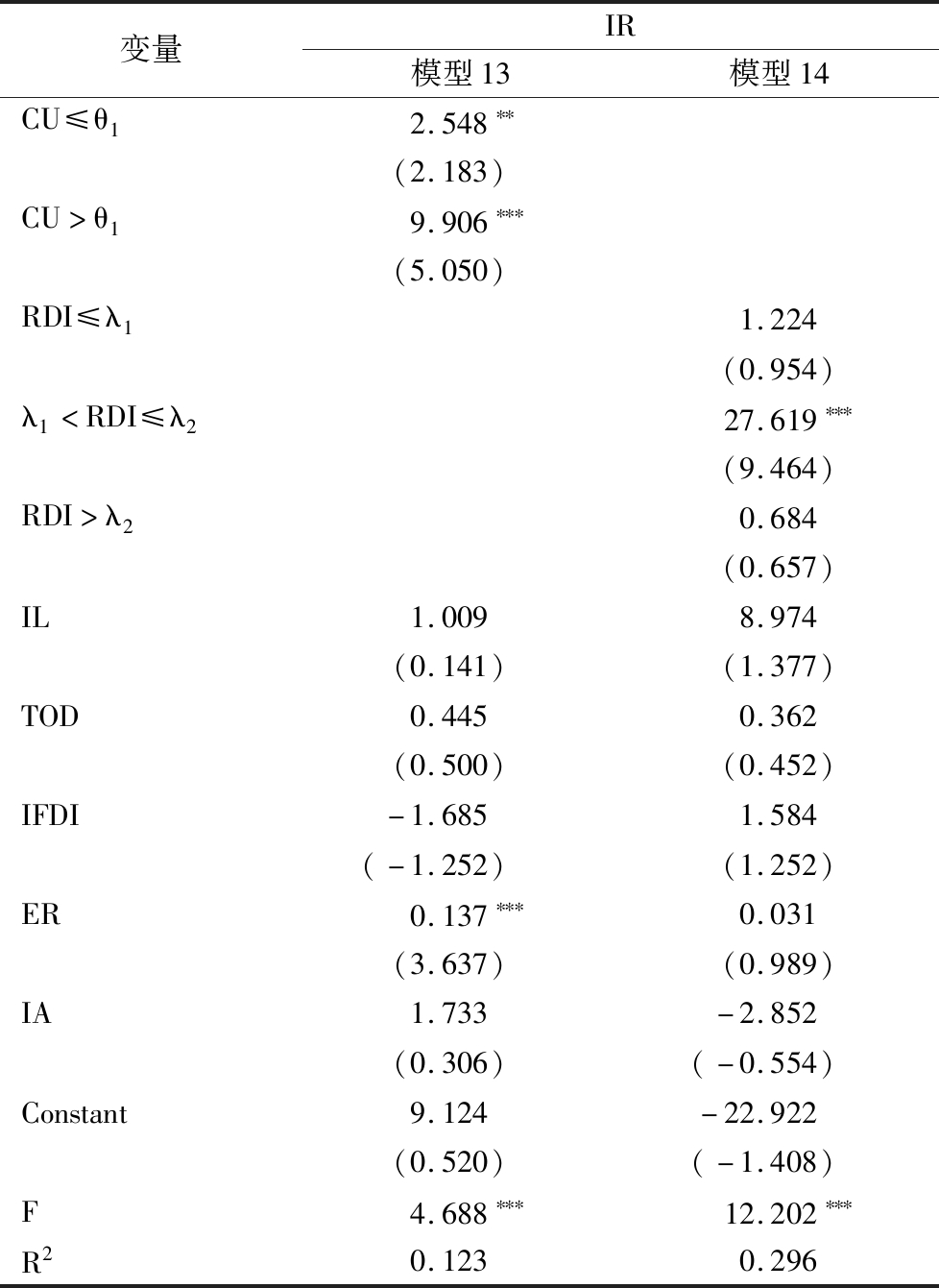

利用式(7)和式(8),对消费升级和研发投入强度的门槛效应进行回归分析,结果如表6所示。

表6 门槛效应回归结果

Tab.6 Regression results of threshold effects

变量IR模型13模型14CU≤θ12.548∗∗(2.183)CU>θ19.906∗∗∗(5.050)RDI≤λ11.224(0.954)λ1λ20.684(0.657)IL1.0098.974(0.141)(1.377)TOD0.4450.362(0.500)(0.452)IFDI-1.6851.584(-1.252)(1.252)ER0.137∗∗∗0.031(3.637)(0.989)IA1.733-2.852(0.306)(-0.554)Constant9.124-22.922(0.520)(-1.408)F4.688∗∗∗12.202∗∗∗R20.1230.296

由模型13可知,在不同消费升级程度下,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的作用存在差异。当消费升级不大于门槛值(θ1=0.373)时,数字普惠金融的回归系数为2.548,在5%水平上显著;当消费升级大于门槛值(θ1=0.373)时,数字普惠金融的回归系数为9.906,在1%水平上显著,表明当消费升级跨过门槛值后,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的提升作用将更为明显,H2得到支持。由模型14可知,在不同研发投入强度下,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的作用存在差异。当研发投入强度不大于第一个门槛值(λ1=0.734)时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响不显著;当研发投入强度大于第一个门槛值(λ1=0.734)且不大于第二个门槛值(λ2=0.744)时,数字普惠金融的回归系数为27.619,在1%水平上显著,表明数字普惠金融能够提升高技术制造业创新韧性;当研发投入强度大于第二个门槛值(λ2=0.744)时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响不显著,H3得到支持。

4 地区异质性分析

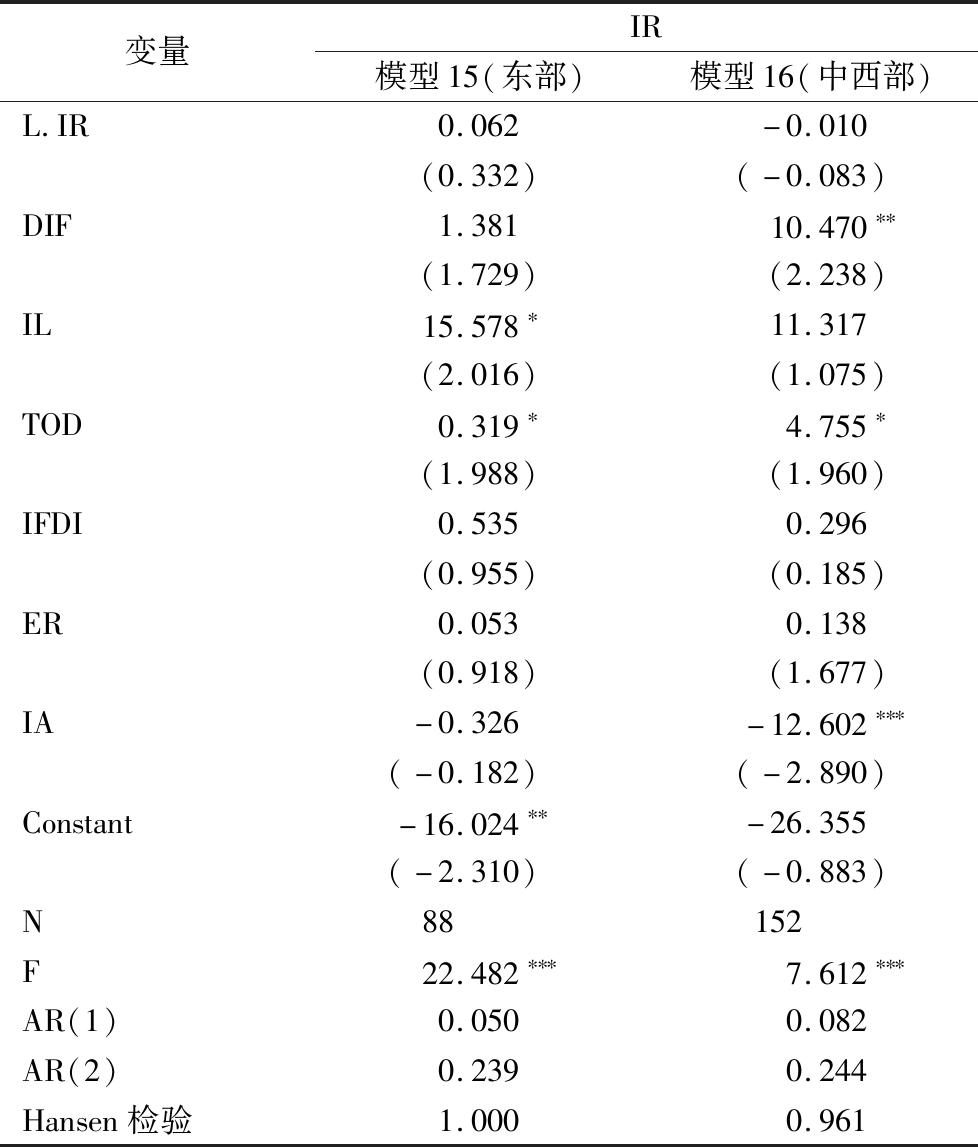

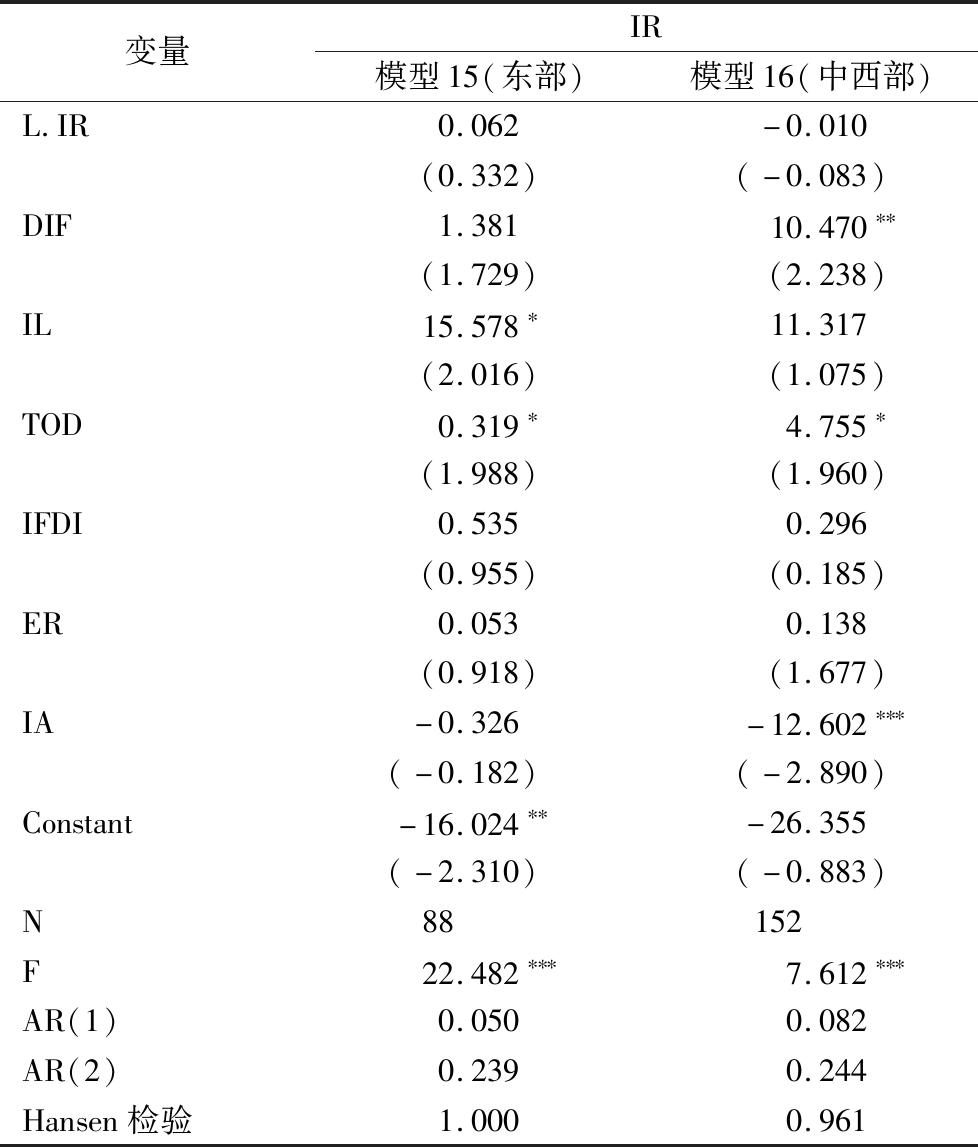

4.1 数字普惠金融对高技术制造业创新韧性影响的地区异质性检验

为检验数字普惠金融对不同地区高技术制造业创新韧性的影响是否存在异质性,本文参考蒋晓敏等[40]的研究,将内地30个省份划分为东部和中西部两大地区,检验结果如表7所示。

表7 地区异质性检验结果

Tab.7 Test results of regional heterogeneity

变量IR模型15(东部)模型16(中西部)L.IR0.062-0.010(0.332)(-0.083)DIF1.38110.470∗∗(1.729)(2.238)IL15.578∗11.317(2.016)(1.075)TOD0.319∗4.755∗(1.988)(1.960)IFDI0.5350.296(0.955)(0.185)ER0.0530.138(0.918)(1.677)IA-0.326-12.602∗∗∗(-0.182)(-2.890)Constant-16.024∗∗-26.355(-2.310)(-0.883)N88152F22.482∗∗∗7.612∗∗∗AR(1)0.0500.082AR(2)0.2390.244Hansen检验1.0000.961

由模型15可知,数字普惠金融对东部地区高技术制造业创新韧性的影响不显著;由模型16可知,数字普惠金融的回归系数为10.470,在5%水平上显著,表明数字普惠金融对中西部地区高技术制造业创新韧性提升具有促进作用。原因可能是,数字普惠金融具有普惠性和包容性,能够提升金融服务可得性,将金融服务延伸到中小企业和发展较为缓慢的地区。与中西部地区相比,东部地区拥有先天优势(如地势平坦、沿海港口多和劳动力充足等)和后天优势(如率先实行改革开放、重要制度与政策试点等),这些优势使得东部地区拥有丰富的创新资源。相对而言,东部地区对数字普惠金融发展的要求更高[2],使得在创新韧性提升程度相同的情况下,数字普惠金融对东部地区高技术制造业创新韧性的作用不显著,而对发展较为缓慢的中西部地区高技术制造业创新韧性起到显著提升作用。

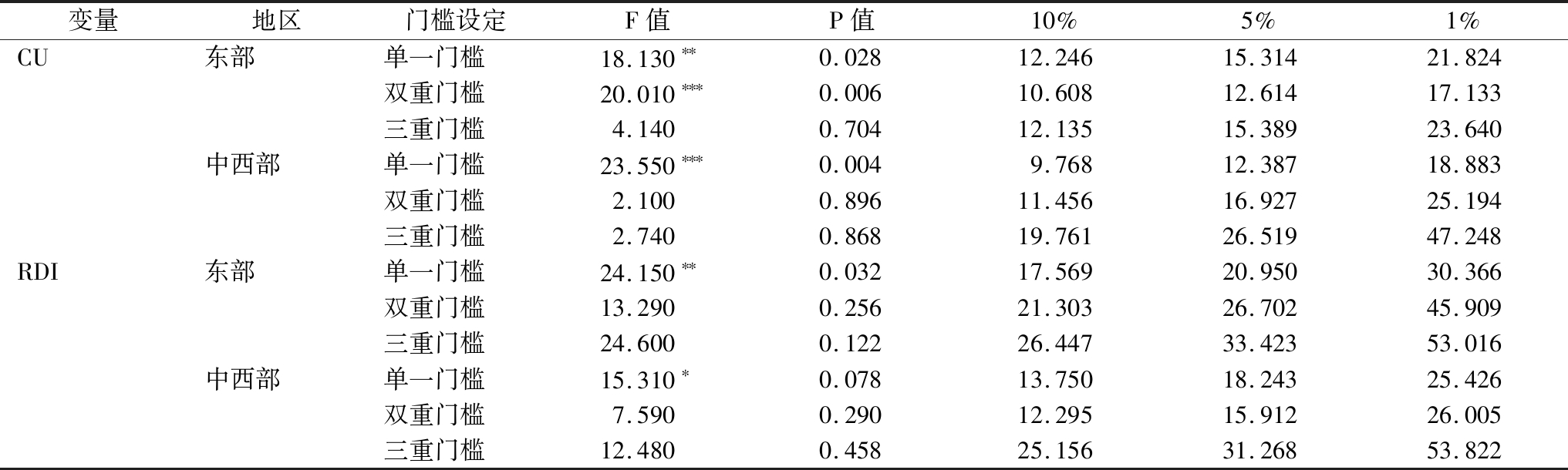

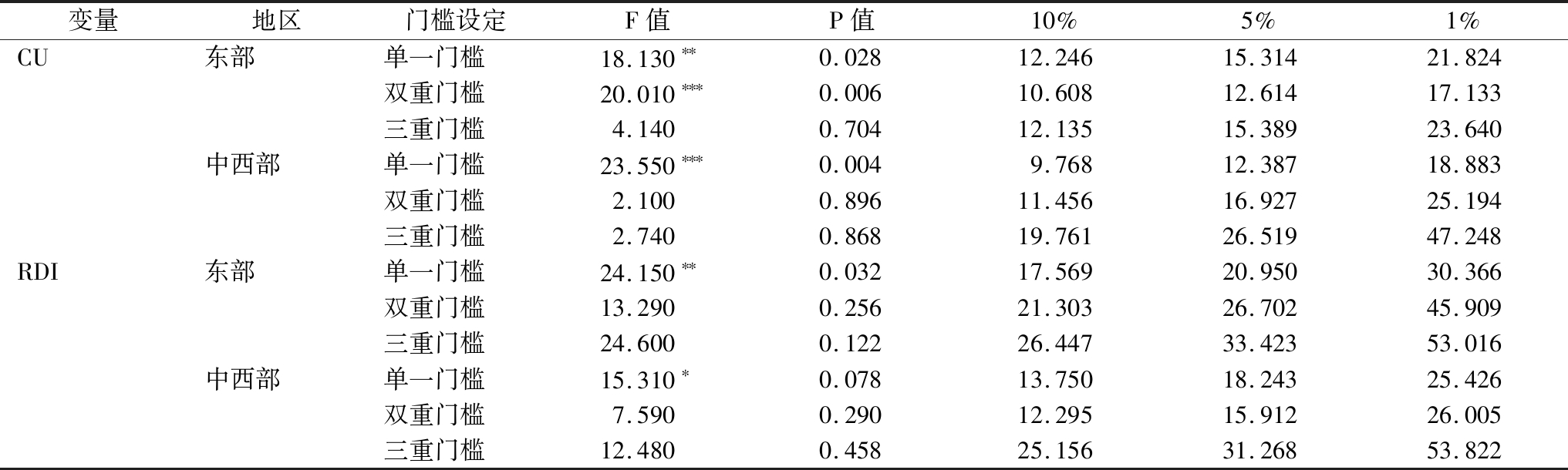

4.2 门槛效应的地区异质性检验

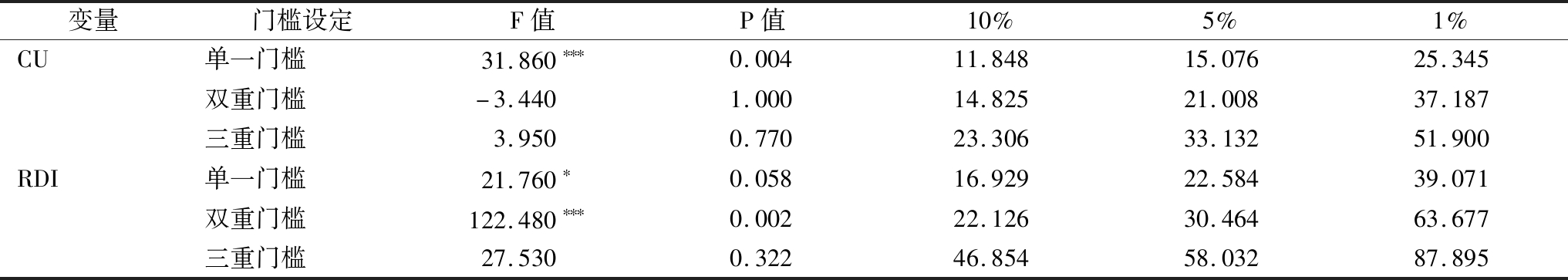

本文进一步检验东部和中西部地区消费升级和研发投入强度的门槛效应,结果如表8所示。

由表8可知,消费升级在东部地区表现出双重门槛效应,门槛值为0.329和0.330,在中西部地区表现出单一门槛效应,门槛值为0.373。研发投入强度在东部和中西部地区均表现出单一门槛效应,门槛值分别为1.509和0.076。门槛效应的地区异质性回归结果如表9所示。

表8 东、中西部地区消费升级与研发投入强度的门槛效应

Tab.8 Threshhold effects of consumption upgrading and R&D investment intensity in the eastern and central&western regions

变量地区门槛设定F值P值10%5%1%CU东部单一门槛18.130∗∗0.02812.24615.31421.824双重门槛20.010∗∗∗0.00610.60812.61417.133三重门槛4.1400.70412.13515.38923.640中西部单一门槛23.550∗∗∗0.0049.76812.38718.883双重门槛2.1000.89611.45616.92725.194三重门槛2.7400.86819.76126.51947.248RDI东部单一门槛24.150∗∗0.03217.56920.95030.366双重门槛13.2900.25621.30326.70245.909三重门槛24.6000.12226.44733.42353.016中西部单一门槛15.310∗0.07813.75018.24325.426双重门槛7.5900.29012.29515.91226.005三重门槛12.4800.45825.15631.26853.822

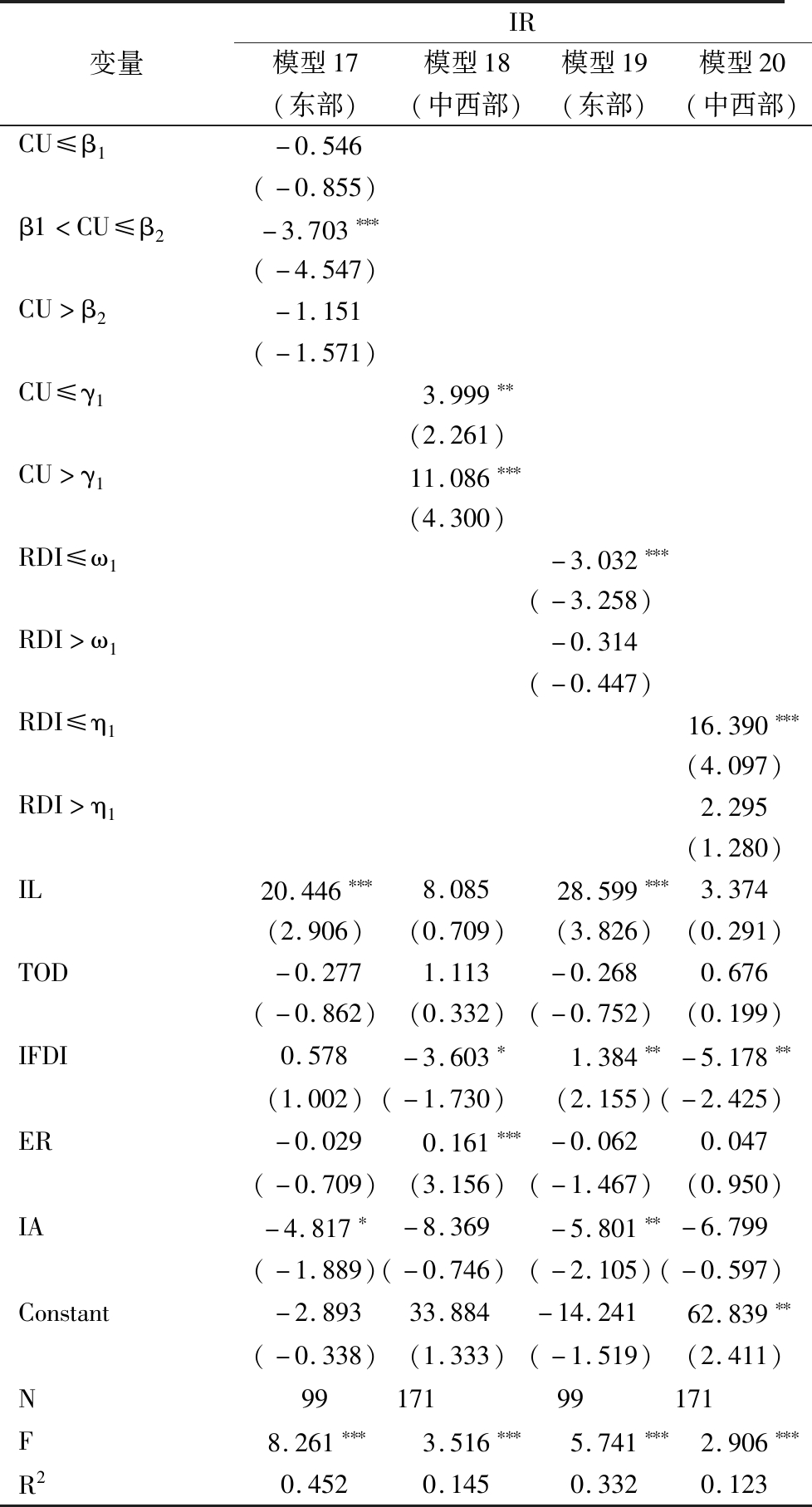

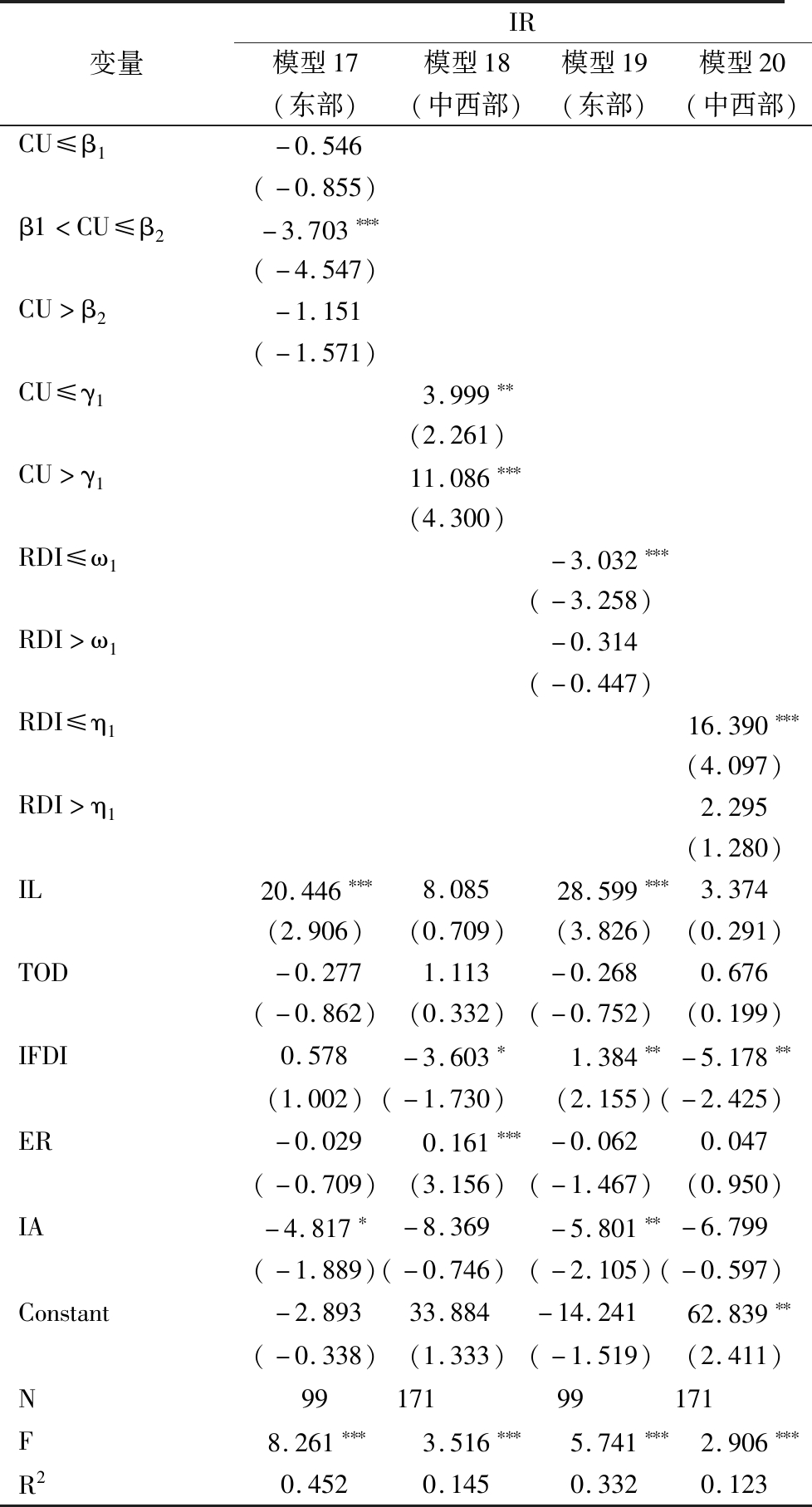

表9 门槛效应的地区异质性回归结果

Tab.9 Regression results of regional heterogeneity of threshold effects

变量IR模型17(东部)模型18(中西部)模型19(东部)模型20(中西部)CU≤β1-0.546(-0.855)β1β2-1.151(-1.571)CU≤γ13.999∗∗(2.261)CU>γ111.086∗∗∗(4.300)RDI≤ω1-3.032∗∗∗(-3.258)RDI>ω1-0.314(-0.447)RDI≤η116.390∗∗∗(4.097)RDI>η12.295(1.280)IL20.446∗∗∗8.08528.599∗∗∗3.374(2.906)(0.709)(3.826)(0.291)TOD-0.2771.113-0.2680.676(-0.862)(0.332)(-0.752)(0.199)IFDI0.578-3.603∗1.384∗∗-5.178∗∗(1.002)(-1.730)(2.155)(-2.425)ER-0.0290.161∗∗∗-0.0620.047(-0.709)(3.156)(-1.467)(0.950)IA-4.817∗-8.369-5.801∗∗-6.799(-1.889)(-0.746)(-2.105)(-0.597)Constant-2.89333.884-14.24162.839∗∗(-0.338)(1.333)(-1.519)(2.411)N9917199171F8.261∗∗∗3.516∗∗∗5.741∗∗∗2.906∗∗∗R20.4520.1450.3320.123

由模型17可知,对于东部地区而言,只有当消费升级大于第一个门槛值(β1=0.329)且不大于第二个门槛值(β2=0.330)时,数字普惠金融才会对高技术制造业创新韧性产生影响,且为显著负向影响。由模型18可知,对于中西部地区而言,无论消费升级是否跨过门槛值(γ1=0.373),数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响均为正向显著,且这一影响随着消费升级跨过门槛值变大,表明中西部地区可以通过促进消费升级的方式增强数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的提升作用。由模型19可知,对于东部地区而言,当研发投入强度不大于门槛值(ω1=1.509)时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响显著为负;当研发投入强度大于门槛值(ω1=1.509)时,其影响不显著。由模型20可知,对于中西部地区而言,当研发投入强度不大于门槛值(η1=0.076)时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响显著为正;当研发投入强度大于门槛值(η1=0.076)时,其影响不显著。

对于东部地区,无论以消费升级还是研发投入强度为门槛变量,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响均为负。原因可能是,东部和中西部地区数字普惠金融均值分别为2.257和1.904,表明东部地区数字普惠金融发展水平较高。然而,创新韧性是在逆境中形成的。东部地区拥有较为丰富的传统金融资源,加之数字普惠金融的助力,其高技术制造业可以利用的金融资源较为充足甚至达到饱和,这反而不利于营造良好的创新竞争氛围,使得数字普惠金融发挥的作用适得其反,给高技术制造业创新韧性带来不利影响。对于中西部地区,随着消费升级程度提升,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的正向影响更强烈。可能的原因是,相较于东部地区,中西部地区消费水平较低,消费升级更能有效刺激高技术制造业进行产品更新和变革,使其积极利用数字普惠金融开展创新活动,研发满足消费者需求的产品,从容应对外部环境变化,提升创新韧性。随着研发投入强度提高,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的正向影响变得不显著。可能的原因是,中西部地区研发投入强度达到较高水平后,高技术制造业拥有较多创新资金开展创新活动,此时,数字普惠金融并未给高技术制造业带来创新效应。

5 结论与建议

5.1 结论

本文基于2011—2019年中国内地30个省份面板数据,分析数字普惠金融及其3个维度(覆盖广度、使用深度和数字化程度)对高技术制造业创新韧性的影响,以及消费升级和研发投入强度的门槛效应,并进一步进行地区异质性分析,得出如下研究结论:

(1)从全国层面看,无论是数字普惠金融,还是其覆盖广度、使用深度和数字化程度,均对高技术制造业创新韧性具有显著正向影响,表明数字普惠金融的普惠性和数字性有助于提升高技术制造业创新韧性。该结论在增加控制变量和采用缩尾处理法的稳健性检验下依然成立。分地区看,数字普惠金融对东部地区高技术制造业创新韧性的影响不显著,对中西部地区高技术制造业创新韧性存在显著提升作用。

(2)消费升级在数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响中存在单一门槛效应。当消费升级跨过门槛值后,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的显著正向影响更强烈。进一步分析发现,消费升级的门槛效应存在明显的地区差异。在东部地区,消费升级存在双重门槛效应,当消费升级不大于第一门槛值或大于第二门槛值时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响为负但不显著;当消费升级大于第一门槛值且不大于第二门槛值时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性存在显著负向影响。在中西部地区,消费升级存在单一门槛效应,不论消费升级是否跨过门槛值,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性均存在显著正向影响,且影响系数随着消费升级跨过门槛值而增大。

(3)研发投入强度在数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响中存在双重门槛效应。当研发投入强度大于第一门槛值且不大于第二门槛值时,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的正向影响显著。进一步分析发现,研发投入强度的门槛效应存在明显的地区差异。在东部地区,研发投入强度存在单一门槛效应,随着研发投入强度跨过门槛值,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的负向影响由显著变为不显著;在中西部地区,研发投入强度存在单一门槛效应,随着研发投入强度跨过门槛值,数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的正向影响由显著变为不显著。

5.2 建议

根据研究结论,本文提出以下建议:

(1)利用数字技术赋能普惠金融,提升高技术制造业创新韧性。利用大数据和人工智能等数字技术整合金融资源,实现金融资源的高效配置,建立多元化金融服务体系,并鼓励传统金融机构充分利用自身优势发展数字普惠金融业务,促进数字普惠金融及其覆盖广度、使用深度和数字化程度提升,释放普惠效应。同时,降低金融机构与高技术制造业之间的信息不对称,实现金融供需两端诉求的精准匹配,为高技术制造业提升创新韧性提供低成本和高效率的金融服务,促进数字普惠金融与高技术制造业融合发展。此外,各地区相关部门要因地制宜制定数字普惠金融发展政策,东部地区应合理、规范使用数字普惠金融资源,使其对高技术制造业创新韧性发挥积极作用;中西部地区可通过多种途径发挥数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的提升作用。

(2)把握消费升级机会,提高数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响。一方面,利用数字技术从多种消费方式中挖掘金融需求,创新金融产品和服务。同时,注重金融需求的个性化,提供个性化金融产品和服务,为消费升级打通“金融最后一公里”。另一方面,建立互联互通机制,将消费升级有关信息及时向高技术制造业传递,鼓励其利用数字普惠金融资源开发高质量且能满足消费者需求的创新型产品,从而提升创新韧性。此外,东部地区应引导高技术制造业合理利用数字普惠金融资源,有效降低数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的不利影响;中西部地区应注重推动消费机制改革,通过多种方式激发消费潜力,实现消费升级,确保高技术制造业抓住消费升级机遇,更好地利用数字普惠金融提升创新韧性。

(3)适当调整研发投入,通过数字普惠金融提升高技术制造业创新韧性。对于研发投入强度未跨过第一门槛值的省份,应鼓励高技术制造企业建立技术研究中心和创新孵化中心等,持续开展研发活动,并根据高技术制造业研发投入强度给予不同比例的研发补贴和税收优惠等,刺激其增加研发投入。对于研发投入强度跨过第二门槛值的省份,避免陷入盲目提高研发投入强度的误区,应根据实际状况将高技术制造业研发投入调控在合理范围内,并建立相应研发资金监管机制,保证研发资金落实到位,防止高技术制造业不合理使用研发资金。分地区看,东部和中西部地区均应适度把握高技术制造业研发投入规模,使其在合理区间内与数字普惠金融形成良好互动,最大程度提升高技术制造业创新韧性,避免研发投入过度带来的负面影响。

5.3 不足与展望

本文研究了数字普惠金融与高技术制造业创新韧性的关系,但仍存在一些不足。首先,本文仅探讨了消费升级和研发投入强度的门槛效应,未来可纳入更多因素,探究其对数字普惠金融与高技术制造业创新韧性关系的作用机理。其次,由于数字普惠金融指数仅有2011年及之后的数据,因此本文数据区间为2011—2019年,而韧性的形成是一个长期过程,未来可利用更长时期的数据进行研究,以得出更有针对性的结论。最后,本文基于省级面板数据展开研究,未来可利用城市面板数据探究数字普惠金融与高技术制造业创新韧性的关系,基于城市层面展开研究并提出建议。

参考文献:

[1] 徐子尧, 张莉沙, 刘益志. 数字普惠金融提升了区域创新能力吗[J]. 财经科学, 2020,64(11): 17-28.

[2] 任碧云, 刘佳鑫. 数字普惠金融发展与区域创新水平提升——基于内部供给与外部需求视角的分析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(2): 99-111.

[3] 李健, 江金鸥, 陈传明. 包容性视角下数字普惠金融与企业创新的关系: 基于中国A股上市企业的证据[J]. 管理科学, 2020, 33(6): 16-29.

[4] 赵晓鸽, 钟世虎, 郭晓欣. 数字普惠金融发展、金融错配缓解与企业创新[J]. 科研管理, 2021, 42(4): 158-169.

[5] OZILI P K.Impact of digital finance on financial inclusion and stability[J].Borsa Istanbul Review,2018,18(4):329-340.

[6] FENG S,ZHANG R, LI G.Environmental decentralization, digital finance and green technology innovation[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2022, 61: 70-83.

[7] RAMEZANI J,CAMARINHA-MATOS L.Approaches for resilience and antifragility in collaborative business ecosystems[J].Technological Forecasting and Social Change, 2020,151:119846.

[8] 赵伟, 吴松强, 吴琨. 韧性视角下科技型中小企业创新风险防范研究[J]. 现代管理科学, 2022,41(1): 115-124.

[9] 孙久文, 孙翔宇. 区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J]. 经济地理, 2017, 37(10): 1-9.

[10] HALLAK R, ASSAKER G, O’CONNOR P, et al. Firm performance in the upscale restaurant sector: the effects of resilience, creative self-efficacy, innovation and industry experience[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2018, 40(1): 229-240.

[11] 胡甲滨, 俞立平. 创新韧性对高技术产业创新的影响机制与特征研究[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(2): 49-59.

[12] KOU M, YANG Y, CHEN K. The impact of external R&D financing on innovation process from a supply-demand perspective[J]. Economic Modelling, 2020, 92(2): 375-387.

[13] LEYSHON A, THRIFT N. Access to financial services and financial infrastructure withdrawal: problems policies[J]. Area, 1994, 26(3): 268-275.

[14] 褚翠翠, 佟孟华, 李洋, 等. 中国数字普惠金融与省域经济增长——基于空间计量模型的实证研究[J]. 经济问题探索, 2021,42(6): 179-190.

[15] CORRADO G, CORRADO L. Inclusive finance for inclusive growth and development[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2017, 24: 19-23.

[16] TANG X,DING S, GAO X,et al. Can digital finance help increase the value of strategic emerging enterprises[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 81: 103829.

[17] 张珍花, 杨朝晖. 数字普惠金融对经济高质量增长影响研究——基于政府参与视角[J]. 华东经济管理, 2022, 36(4): 71-78.

[18] 孙倩, 徐璋勇. 数字普惠金融、县域禀赋与产业结构升级[J]. 统计与决策, 2021, 37(18): 140-144.

[19] 雷辉, 金敏. 银行数字普惠金融、银行竞争与企业融资约束[J]. 财经理论与实践, 2021, 42(6): 2-9.

[20] LI J, WU Y, XIAO J J. The impact of digital finance on household consumption: evidence from China[J]. Economic Modelling, 2020, 86: 317-326.

[21] 梁榜, 张建华. 数字普惠金融发展能激励创新吗——来自中国城市和中小企业的证据[J]. 当代经济科学, 2019, 41(5): 74-86.

[22] 吴庆田, 朱映晓. 数字普惠金融对企业技术创新的影响研究——阶段性机制识别与异质性分析[J]. 工业技术经济, 2021, 40(3): 143-151.

[23] 蒋震. 工业化水平、地方政府努力与土地财政: 对中国土地财政的一个分析视角[J]. 中国工业经济, 2014,31(10): 33-45.

[24] 王惠, 卞艺杰, 王树乔. 出口贸易、工业碳排放效率动态演进与空间溢出[J]. 数量经济技术经济研究, 2016, 33(1): 3-19.

[25] MARTIN R, GARDINER B. The resilience of cities to economic shocks: a tale of four recessions (and the challenge of brexit)[J]. Papers in Regional Science, 2019, 98(4): 1801-1832.

[26] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1401-1418.

[27] 黄赜琳, 秦淑悦. 市场一体化对消费升级的影响——基于“量”与“质”的双重考察[J]. 中国人口科学, 2021,35(5): 18-31, 126.

[28] 尹亚红, 刘佳舟. 海外并购、金融发展与高技术制造业技术创新关系研究[J]. 江西社会科学, 2020, 40(7):52-63.

[29] 王仁祥, 杨曼. 制度环境、基础设施与“科技—金融”系统效率改善[J]. 科学学研究, 2017, 35(9):1313-1319.

[30] 化祥雨, 金祥荣, 吕海萍, 等. 高质量发展耦合协调时空格局演化及影响因素——以浙江省县域为例[J]. 地理科学, 2021, 41(2): 223-231.

[31] 余伟, 陈强, 陈华. 不同环境政策工具对技术创新的影响分析——基于2004—2011年我国省级面板数据的实证研究[J]. 管理评论, 2016, 28(1): 53-61.

[32] 汪辉平, 王增涛, 王美霞. 知识资本、空间溢出与中国工业全要素生产率[J]. 山西财经大学学报, 2016, 38(5):1-10.

[33] 袁博, 刘凤朝. 技术创新、FDI与城镇化的动态作用机制研究[J]. 经济学家, 2014,26(10): 60-66.

[34] 王芋朴, 陈宇学. 环境规制、金融发展与企业技术创新[J]. 科学决策, 2022,29(1): 65-78.

[35] 郝寿义, 张永恒. 环境规制对经济集聚的影响研究——基于新经济地理学视角[J]. 软科学, 2016, 30(4): 27-30.

[36] 肖仁桥, 陈忠卫, 钱丽. 异质性技术视角下中国高技术制造业创新效率研究[J]. 管理科学, 2018, 31(1): 48-68.

[37] 沈可, 李雅凝. 中国的人口老龄化如何影响科技创新——基于系统GMM方法与动态面板门槛模型的经验证据[J]. 人口研究, 2021, 45(4): 100-113.

[38] HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2): 345-368.

[39] 邵兴宇, 范德胜. 绿色风险投资抑制了碳排放吗——基于绿色技术创新视角的实证研究[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2022, 36(4): 55-68.

[40] 蒋晓敏, 周战强, 张博尧. 数字普惠金融与流动人口家庭相对贫困[J]. 中央财经大学学报, 2022,42(3): 45-58.

(责任编辑:陈 井)