(1.齐鲁工业大学(山东省科学院) 管理学院,山东 济南 250353; 2.华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510641;3.伦敦大学学院,英国 伦敦 WCIE 6BT)

0 引言

在复杂、动态和不确定的竞争环境中,企业一方面要追求短期利益,获取既有产品和服务的最大回报;另一方面,也要关注长期利益,不断探索新技术和新市场以获取先发优势。企业应该如何应对多重矛盾挑战,寻求生存与发展已成为战略管理决策实践中的核心议题。顺应这一思路,学者普遍认为,为构建核心竞争优势,企业需要兼顾探索式学习和利用式学习[1-2]。

随着研究的不断深入,部分学者认识到产学研合作已经成为组织学习的重要途径[3]。企业寻求产学研合作,逐步架构研发合作的动态过程不仅是为搜索互补性知识,更为重要的是通过学习整合内外部知识。然而,当前大多数产学研合作尚未有效提升企业自主创新能力。绝大多数企业难以有效吸收学研机构提供的基础共性技术,主要根源在于企业应用共性技术的能力严重偏弱[4]。众多研究成果表明,组织学习是企业提升创新能力的基础[1],但针对产学研合作过程中企业组织学习影响因素及其生成机制的探讨尚不多见。实际上,产学研合作协同创新效应还涉及要素禀赋结构,要素禀赋决定创新主体吸收能力。事实上,处于价值链顶端的企业在资金、人才等方面优势明显,类似地,高校办学类型和科研能力水平分层格局亦是客观存在。不同能力结构水平的企业和高校在产学研合作过程中如果能够结合自身禀赋开展不同形式的产学研合作,则更能促进组织学习,进而提升创新能力。因此,产学研合作能否提升企业创新能力,很大程度上取决于创新主体能力结构是否匹配,以及能否通过组织学习实现对外部资源和知识的有效内化。需要指出的是,知识基础观认为,技术能力本质上是一个知识系统,有其内在逻辑结构是以技术发展为导向的具有行动指向的知识集合。 然而,目前相当一部分文献将技术能力视作一个整体、一系列过程或活动,未拆解能力构成要素与部件之间的关系。因此,亟待从微观知识基础视角打开能力结构的“黑箱”,并从知识耦合视角探讨产学研合作促进组织学习的内在机制。

产学研合作创新系统本质上是知识流动网络,知识只有在共享中才能引发组织学习,这就使得在产学研合作创新系统中研究组织学习机制具有一定的独特性。部分学者发现,拥有资源与声誉的高校处于“高知识位势”,他们大多倾向于以强制性契约保障利益分配。而处于知识需求方的企业则处于“低知识位势”,合作契约机制下的知识共享是一种被动式的知识输出,更多是一种任务或程序式的知识转移[5]。显然,正式合作契约无法规定所有可能发生的状况,产学研合作创新过程中的知识转移或共享并没有预想的那么容易。从某种意义上讲,高校在知识基础、人力资本和科研水平方面较为稳定,所以其知识转移能力呈现出稳定状态[6]。那么,是何原因导致双方在合作过程中出现认知偏差和沟通障碍?已有学者广泛认同信任是促进创新主体知识共享的关键因素,信任机制下的知识共享还包括积极主动给予式的知识输出[7]。然而,以往研究多聚焦于关系因素和环境因素对组织信任的影响,对于信任行为的心理动机(为何信任)和具体内容(信任什么)研究较少。

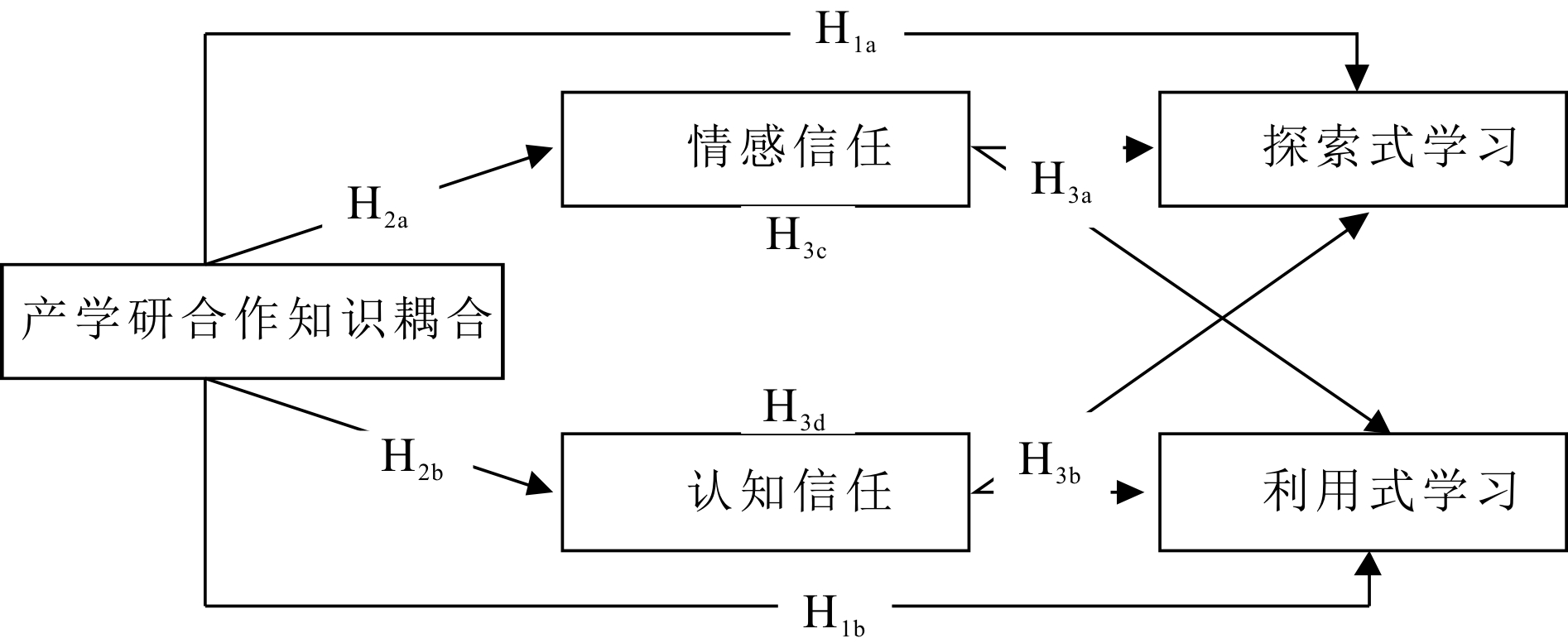

鉴于此,本研究深入剖析企业与学研机构在能力结构上的匹配关系影响信任的深层次逻辑,以及能力结构匹配与信任机制对企业自主创新能力的影响,尤其是对发挥“跳板作用”的组织学习的影响, 围绕“企业应如何根据自身技术能力状态,更大程度上促进组织双元学习”这一核心问题展开讨论,旨在为企业创新能力提升提供一种新思路和新解释。相比于已有研究,本文创新之处在于:第一,产学研合作知识耦合视角可以更加深入地解释创新主体能力结构匹配机制,通过对创新子系统间的知识耦合协调度进行测度,可为产学研合作与企业创新能力关系提供更具主动性的研究视角。第二,信任逻辑暗含着信任内容和功能异化,将产学研合作知识耦合、信任与组织双元学习纳入一个统一的理论框架以明晰信任发挥作用的情境条件,是对产学研合作领域信任机制的一种推进。

1 理论基础与研究假设

1.1 产学研合作知识耦合与组织学习

企业与高校作为技术创新系统和知识创新系统的两个能力子系统,子系统之间的耦合关系决定着创新系统整体效应的发挥[8]。通常来说,在产学研合作初期,创新主体会相互关注对方的研发投入、人才储备、仪器设备、项目成果等,这些要素是表征创新主体技术能力的重要指标[9]。正如物理电路耦合必须要有“公共阻抗”,知识便是创新主体之间的“公共阻抗”,即共同耦合对象。涌现理论的核心观点是“系统整体功能远超局部功能之和”。耦合协调理论指出系统或系统构成要素相互影响,使得系统整体涌现出新属性、新特征和新功能,该思想对凝炼产学研合作知识耦合内涵有重要启示。基于此,本文将产学研合作知识耦合定义为企业技术创新子系统与高校知识创新子系统之间的知识要素相互作用、彼此影响,并生成新属性、新特征或新知识的过程和结果。需要说明的是,产学研合作知识耦合不同于知识基础观理论中的知识异质性、知识互补性等概念。知识互补性是指处于不同知识位势的创新主体知识在关联基础上的差异,内含关联性和差异性两个维度。其中,知识异质性更强调知识基础差异。相关学者从技术类别角度对知识互补性和知识异质性进行了测度,本文中的产学研合作知识耦合则更强调创新主体能力结构水平的相互作用和影响程度。

对于组织学习的概念,已有学者从学习特性和学习过程两个角度予以阐释,组织学习理论强调其是企业获取知识并对现有知识和能力进行拓展以形成竞争优势的过程。综合已有概念,本文将组织学习定义为企业从外部知识源获取、消化与应用新知识的过程。另外,已有研究发现,组织学习离不开知识元素,并且知识类型与组织学习方式之间存在对应关系。March(1991)将组织学习方式划分为组织双元学习,指出探索式学习与利用式学习充分体现了组织学习的特点和目标。在此基础上,学者们广泛认同探索式学习和利用式学习的双元学习方式是企业提升创新能力的根本途径。更为关键的是,产学研合作创新主体之间的知识共享和组织结构分离可以实现双元学习平衡[10]。然而,现有研究多强调组织学习与组织绩效(财务绩效、创新绩效)的关系,忽视了不同学习方式对创新主体资源和能力的差异性要求[1]。本文认为,产学研合作创新主体在知识基础和能力水平上的差异需要不同的学习方式与之相匹配[11]。因此,亟需从产学研合作知识耦合视角揭示创新主体能力水平与组织双元学习的匹配关系。综上所述,本文将组织双元学习定义为组织同时追求探索式学习和利用式学习。其中,探索式学习注重探索新知识和新技术,表现为探索、变化、试验和创新;利用式学习注重对已有知识的完善和运用,表现为筛选、效率、应用和实施。

产学研合作创新过程中最常见的两类知识耦合方式发生在原有技术领域之间以及新旧技术领域之间[12]。产学研合作创新涉及到的知识搜索大多趋向于关联度较高的技术领域,技术关联程度越高,要素之间的知识依赖性越大,产学研合作知识耦合程度也就越高(于飞等,2018)。如果产学研合作创新主体之间无法形成创新要素之间的耦合互动,就难以形成知识溢出,组织学习也将变得十分低效。因此,创新主体创新要素和资源条件关联程度越高,越能更好地理解和把握现有知识体系,生成新产品和新技术的可能性也就越大[13]。从组织学习视角看,产学研合作知识耦合程度越高,越有助于强化企业组织学习的可能性。对于探索式学习而言,一方面,产学研合作知识耦合程度越高,意味着企业越清楚如何对已有知识基础进行调整或重构,从而越有利于企业搜寻多样化、新颖性知识[14]。一般来说,在“强强联合”型产学研合作中,企业与学研机构之间更容易形成知识共享平台,从而有利于创新主体之间分享异质性知识与技术,进一步促进企业探索式学习;另一方面,产学研合作知识耦合程度越高,创新主体之间越倾向于在前瞻性知识领域进行沟通与交流,尤其是对隐性知识进行转移,从而越有利于探索新知识和新技术。

对于利用式学习而言,首先,产学研合作知识耦合程度越高,企业对外部获取的新知识掌握程度越深,越能降低创新主体之间的知识转移障碍,并提高利用式学习效率;其次,创新主体在原有技术领域的合作使得外部知识源具有与原有知识体系同质的特征,产学研合作知识耦合能够对已有知识基础进行深化和局部改善(于飞等,2018)。另外,由于知识的累积性和路径依赖性特征,导致企业基于过往知识基础的“惯性陷阱”问题凸显,此时企业很难对已有知识进行更新和应用[15]。因此,当产学研合作创新主体在技术、设备、知识管理系统等方面的知识耦合程度较高时,知识基础局部改变不足以突破已有知识体系和技术路线,企业更倾向于不断深化自身知识基础,从而促进企业利用式学习。据此,本文提出如下假设:

H1a:产学研合作知识耦合正向影响企业探索式学习;

H1b:产学研合作知识耦合正向影响企业利用式学习。

1.2 产学研合作知识耦合与组织间信任

信任心理可以通俗性地表述为“A信任B能做X”。学者们根据主体A与B,将信任划分为个体信任、群体信任和组织信任,或者是组织内部信任和组织间信任。尽管已有研究对信任内涵进行了阐述,但没有形成一个总结多元组织信任和个人信任关系的理论框架。另外,学界对于产学研合作信任机制的理解不同。关于组织内部信任,大多数学者基于信任对象,将信任划分为能力信任和善意信任、认知信任和情感信任以及一般性信任和受限制性信任。关于组织间信任,更多学者聚焦于关系视角和特征视角,如经济性关系嵌入和社会性关系嵌入。严格来讲,组织不能“信任”,只有个体才有信任的感情(戴天婧等,2011)。其中,认知信任和情感信任同时包含了个人信任和组织信任。通过对上述信任维度进行拆分可以发现,大部分研究均基于理性计算和情感认同逻辑。需要说明的是,产学研合作组织间的信任关系较为复杂,各组织既要追求效率与利益,又需要情感认同与社会互动。本研究认为,认知信任和情感信任可以揭示产学研合作组织间信任的深层次逻辑。因此,本文借鉴认知信任和情感信任划分维度[16],前者源于能力可靠性,依赖于可信性和可靠性的客观证据;后者源于共同情感感知,依赖于关系亲密程度、承诺和共同经历。

产学研合作创新要素耦合与关系耦合双重机制能从合作双方能力结构和合作动机上实现互补,从而强化并调整合作组织之间的相互联结关系,如即时沟通或信任关系[17]。同时,创新要素之间的相互作用是信任具备价值生成机制的重要前提。根据上述分析可知,不同信任维度具有不同的影响前因。因此,需要深入探讨产学研合作知识耦合程度对不同类型信任逻辑的影响。

认知信任是特定目标指导下的理性行为,意味着相信彼此有相应资源和能力来最大程度上实现创新主体的共同经济目标(王亚娟等,2014)。一方面,在计算逻辑支配下,利己动机的“理性人”会通过权衡合作对象的能力和资源决定对对方的信任程度,如拥有博士学位的科研人员会最大程度地被量化[18];另一方面,计算逻辑受显性知识可编码化特征的驱动,如物化在仪器设备上的显性知识(高良谋等,2013)。可见,认知信任主要通过基于可靠性证据的物质刺激实现,合作双方要素可信性能够促进认知信任的达成。因此,合作双方知识耦合程度越高,越有助于增进组织间的认知信任。相反地,如果双方创新要素、资源质量层次差异较大,彼此之间进行知识甄别和选择的投入成本将大大增加,就容易产生组织信任危机,导致合作过程受阻[19]。由此看来,企业自身知识基础和学研机构要素禀赋之间的协同效应越大,可预期合作行为越可靠,组织间认知信任程度就越高。

相比于认知信任注重具体的物质类互动,情感信任更注重情感、情绪、偏好及价值观等情感要素的重要性,如合作经验、沟通频率等关键要素[20]。首先,相似的知识基础和共同目标使得创新主体更容易达成一致的理解和认识体系,从而有利于增强双方的沟通意愿和情感依附[18];其次,对于学研机构而言,当企业具备一定的吸收能力时,高校将增强知识共享意愿。进一步,如果学研机构在提供技术支持和解决问题的过程中能够获得知识反哺,将有助于提高双方的心理安全感,进而形成情感信任[21]。另外,产学研合作知识耦合程度越高,越能够增强合作默契和情感联结,从而有效减少合作过程中的破坏性冲突和机会主义行为,并有利于情感信任的达成[22]。由此看来,产学研合作知识耦合程度越高,创新主体之间越倾向于深入互动,并对维持长久合作关系抱有积极的心理预期,组织之间的情感信任程度也就越高。据此,本文提出如下假设:

H2a:产学研合作知识耦合正向影响认知信任;

H2b:产学研合作知识耦合正向影响情感信任。

1.3 信任的中介作用

诸多研究表明,组织间信任是组织学习的重要前提(易加斌等,2015)。然而,组织双元学习是认知信任和情感信任逻辑综合作用的结果,基于不同建构逻辑的信任关系对组织双元学习的作用效果不同[23]。因此,产学研合作知识耦合、信任与组织双元学习关系应该进一步细化。

从认知信任看,产学研合作知识耦合能带来更多物的联结,如资产、设备等物质类共享[24]。一方面,认知信任更倾向于基于共同经济目标的利益计算,更符合利用式学习在短期内对熟悉技术领域的深度提炼以及完善、执行、提高效率等行为[25]。因此,双方对研发投入比例、设备水平等信息的理性认知有利于彼此之间建立正面行为预期,在短期内更容易形成认知信任并作出利益最大化决策,从已有知识基础和经验中寻找解决问题的最优方案;另一方面,利用式学习往往是稳定、可重复的,创新主体之间知识要素客观存在的相互关系能够带来一定程度的认知信任,降低风险感知水平,对双方行为产生积极预期。由此可见,产学研合作知识耦合发挥作用的前提是合作双方需要具备一定程度的认知信任基础。

从情感信任看,产学研合作知识耦合能够带来情感联结,如私人交往、日常闲谈等情感类沟通。这种以情感信任为前提的亲密关系不仅能够增强合作双方的密切沟通,同时还能够带来主动性知识共享。一方面,情感联结能够提高合作双方的互动频率,由此增加新颖但不重复的知识价值总量。更为重要的是,情感信任使得学研机构极有可能基于自愿原则主动向企业传授鲜为人知的隐性知识[18]。大量研究表明,隐性知识对探索式学习具有显著促进作用。而隐性知识相较于显性知识具有高度个性化特征,共享意愿往往依靠个人主观愿望,需要双方的密切互动(刁丽琳等,2015)。因此,基于情感信任的隐性知识共享对新颖性、R&D程度较高的探索式学习具有积极影响;另一方面,探索式学习涉及众多过程和结果不确定性的探索、实验等活动。情感信任作为消除潜在冲突的重要机制,会降低合作双方风险感知,促使产学研合作创新主体愿意承担较高的R&D风险,进而识别更多潜在机会,从而有利于企业开展探索式学习(张玉臣等,2019)。

需要说明的是,部分文献指出弱关系有利于新的、非冗余的异质性知识和资源共享,并且可观察到的合作伙伴技术能力水平意味着预期风险的可控性[26]。由此可见,认知信任对复杂知识共享的影响程度高于情感信任。然而,基于中国现实情境,众多学者认为合作组织最看重“关系”,情感信任是组织间信任的高级层次,认知信任往往只有量的优势而缺乏质的优势[27]。并且,考虑到中国众多产学研合作项目具有临时性和短效性特征,认知信任只能够触发初始合作,无法为长期和收益不确定性的探索式学习提供正向刺激。因此,从这个角度看,认知信任更有助于促进企业利用式学习,对能够带来未来收益的探索式学习作用较小。而情感信任则更能促进企业探索式学习,对确保短期利润的利用式学习作用效果较差。据此,本文提出如下假设:

H3a:相比于利用式学习,情感信任对探索式学习具有更显著的正向影响;

H3b:相比于探索式学习,认知信任对利用式学习具有更显著的正向影响;

H3c:认知信任中介产学研合作知识耦合与探索式学习/利用式学习的正向关系;

H3d:情感信任中介产学研合作知识耦合与探索式学习/利用式学习的正向关系。

综上所述,本文构建产学研合作知识耦合、信任与组织学习分析框架,如图1所示。

2 研究设计

2.1 数据收集

本研究样本数据主要来源于广东省创新型企业,第一阶段为问卷收集阶段,通过4种形式发放问卷:一是实地调研和访谈;二是通过广东省中小企业人才培育项目创新创业专题培训班(共2期)发放;三是在华南理工大学EDP(高级管理培训)粤商先锋班发放;四是根据广东省科技发展专项资金项目申请名单及企业技术中心名录,以电子邮件方式发放电子问卷,共发放问卷618份。在第二阶段,剔除无效问卷后,根据企业填写的合作高校名单完成产学研合作配对,最终录入226份配对数据。Harman单因素检验结果显示,未旋转时第一个因子解释了15.749%的变异量,不存在解释力特别大的单因子。由此判断,问卷数据不存在严重的共同方法偏差问题。

2.2 变量测量

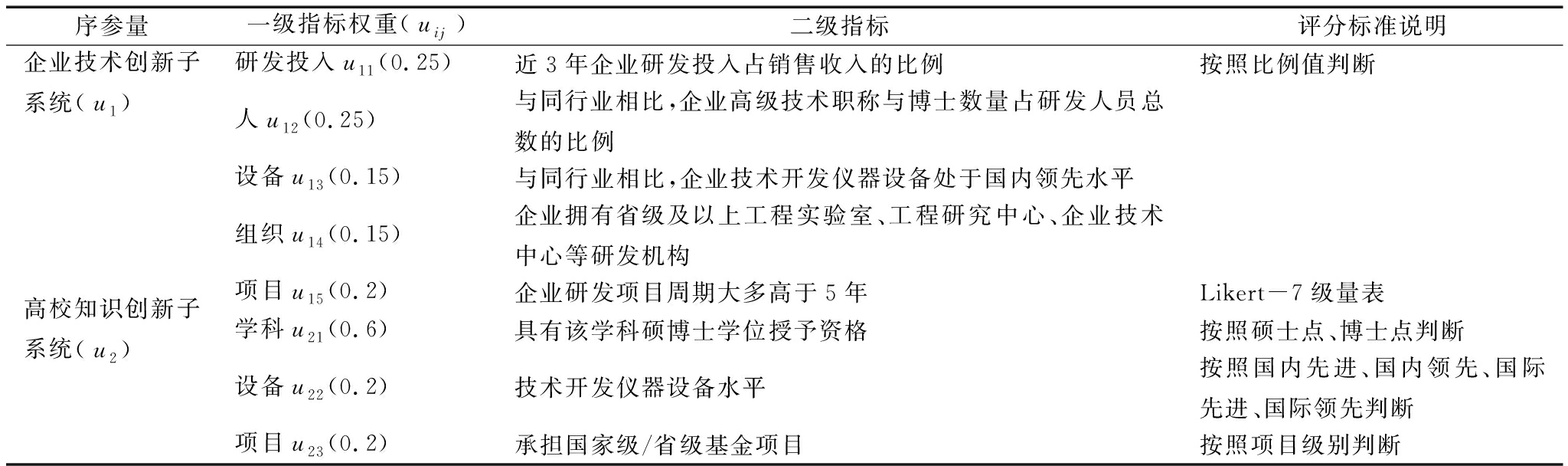

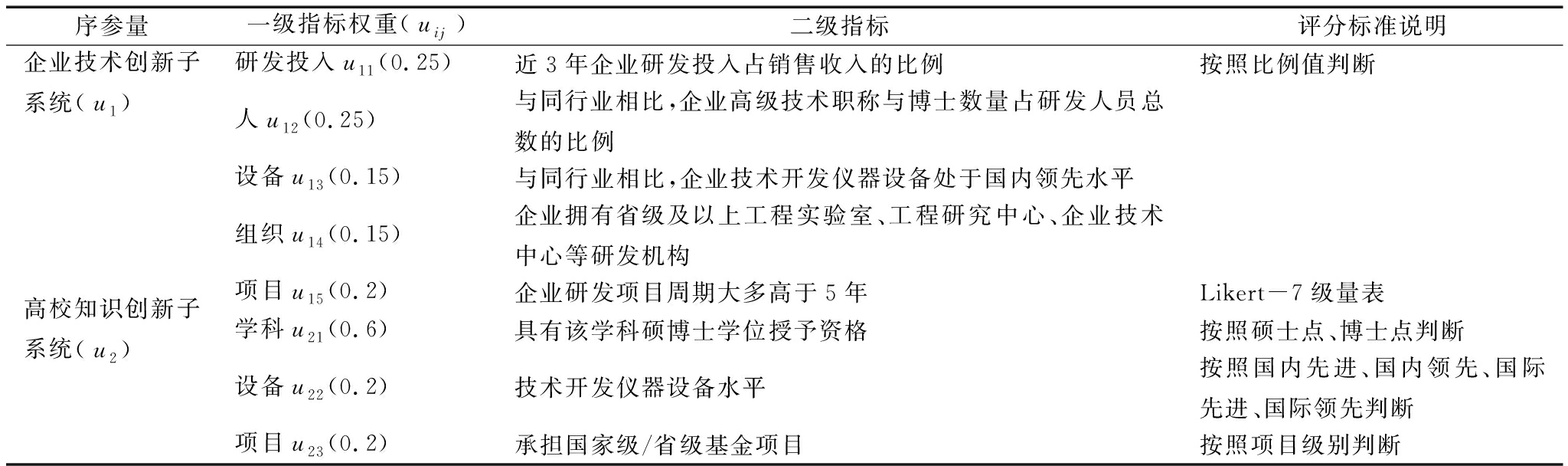

(1)自变量:产学研合作知识耦合。产学研合作知识耦合是指组织间创新要素相互促进、彼此影响的程度。本研究通过构建企业技术创新子系统和高校知识创新子系统协调发展指标体系,对采集到的226份产学研合作配对数据进行知识耦合协调度评价。首先,本研究构建的产学研合作知识耦合评价指标体系由团队研究开发设计,严格遵循全面性、科学性、可操作性原则,经过专家反复讨论和预测试,具体如表1所示。企业技术创新子系统依据企业技术能力内涵,主要包括研发投入、人、设备、组织和项目5个要素层指标[29]。高校知识创新子系统依据高校科学能力内涵,主要包括学科、设备和项目3个要素层,设立学位授予资格、设备和项目3个指标[30]。需要说明的是,学位授予资格、设备和项目均为企业合作高校科研团队所属学科、实验室设备及团队科研项目。此外,产学研合作创新过程中不同创新要素的贡献程度不同,表中的指标权重设计根据专家反复讨论确定。

本文通过构建产学研合作知识耦合度模型对产学研合作知识耦合协调度进行测算,该模型主要包含耦合度模型和耦合协调度模型两部分。

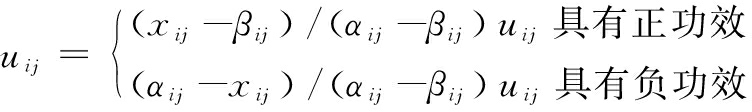

表1中,企业技术创新子系统u1和高校知识创新子系统u2为产学研合作创新系统的序参量,一级指标uij为第i个序参量的第j个指标,如研发投入u11、人u12、学科u21,值为xij(j=1,2,…n)。αij和βij为产学研合作创新系统稳定状态时序参量的上、下限值。两个子系统对系统有序的功效函数uij可表示为:

(1)

式(1)中,uij为变量xij对产学研合作创新系统的功效贡献,0≤uij≤1。

另外,企业技术创新子系统和高校知识创新子系统内各序参量对总系统的贡献程度可通过线性加权算法实现。

(2)

式(2)中,ui为子系统对合作创新系统有序度的贡献,λij为各指标权重。

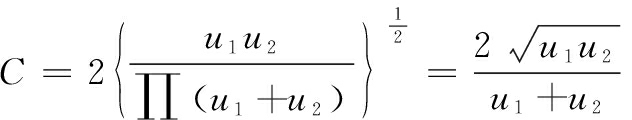

此外,借鉴物理学中的容量耦合系数模型,可以直接得到企业与高校两个子系统的耦合度函数,公式如下:

(3)

耦合度虽能够表征企业技术创新子系统和高校知识创新子系统之间的影响程度,却不能反映系统之间的整体功效和协同效应。例如,当两个子系统指标值较低且数值相近时,计算出的耦合度较高,但高耦合度与高水平耦合的意义不同,仅依靠耦合度判断产学研合作知识耦合协同效应可能存在偏差,需要进一步构建耦合协调度模型。

(4)

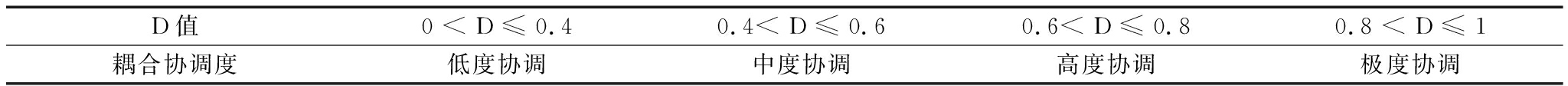

式(4)中,D为耦合协调度;C为耦合度;T为企业—高校综合协调指数,反映两个创新子系统之间的整体协同效应或贡献;a、b为待定权数。本文依据中段分值法将耦合协调度划分为 4种类型,具体见表2。

表1 产学研合作知识耦合评价指标体系

Tab.1 Evaluation index system of knowledge coupling in university-industry collaboration

序参量一级指标权重(uij)二级指标评分标准说明企业技术创新子系统(u1)研发投入u11(0.25)近3年企业研发投入占销售收入的比例按照比例值判断人u12(0.25)与同行业相比,企业高级技术职称与博士数量占研发人员总数的比例设备u13(0.15)与同行业相比,企业技术开发仪器设备处于国内领先水平组织u14(0.15)企业拥有省级及以上工程实验室、工程研究中心、企业技术中心等研发机构项目u15(0.2)企业研发项目周期大多高于5年Likert-7级量表高校知识创新子系统(u2)学科u21(0.6)具有该学科硕博士学位授予资格按照硕士点、博士点判断设备u22(0.2)技术开发仪器设备水平按照国内先进、国内领先、国际先进、国际领先判断项目u23(0.2)承担国家级/省级基金项目按照项目级别判断

表2 耦合协调类型

Tab.2 Types of coupling coordination

D值0 < D ≤ 0.40.4< D ≤ 0.60.6< D ≤ 0.80.8 < D ≤ 1耦合协调度低度协调中度协调高度协调极度协调

(2)中介变量:信任。参考McAllister[16]、Zhou等[31]的研究,并结合专家意见,分别设计4个题项对认知信任和情感信任进行测度。

(3)因变量:组织学习。参考Atuahene-Gima & Murray[13]的测量方法,并将其扩展到产学研合作创新情境中,分别设计4个题项对探索式学习和利用式学习进行测度。

(4)控制变量。考虑到企业性质、企业规模、行业类型以及合作历史对组织学习的影响,本文将其设为控制变量。其中,企业性质和行业类型属于类别变量,本文用企业员工数量的对数值衡量企业规模,用企业与学研机构的历史合作年限衡量合作历史。

3 实证结果分析

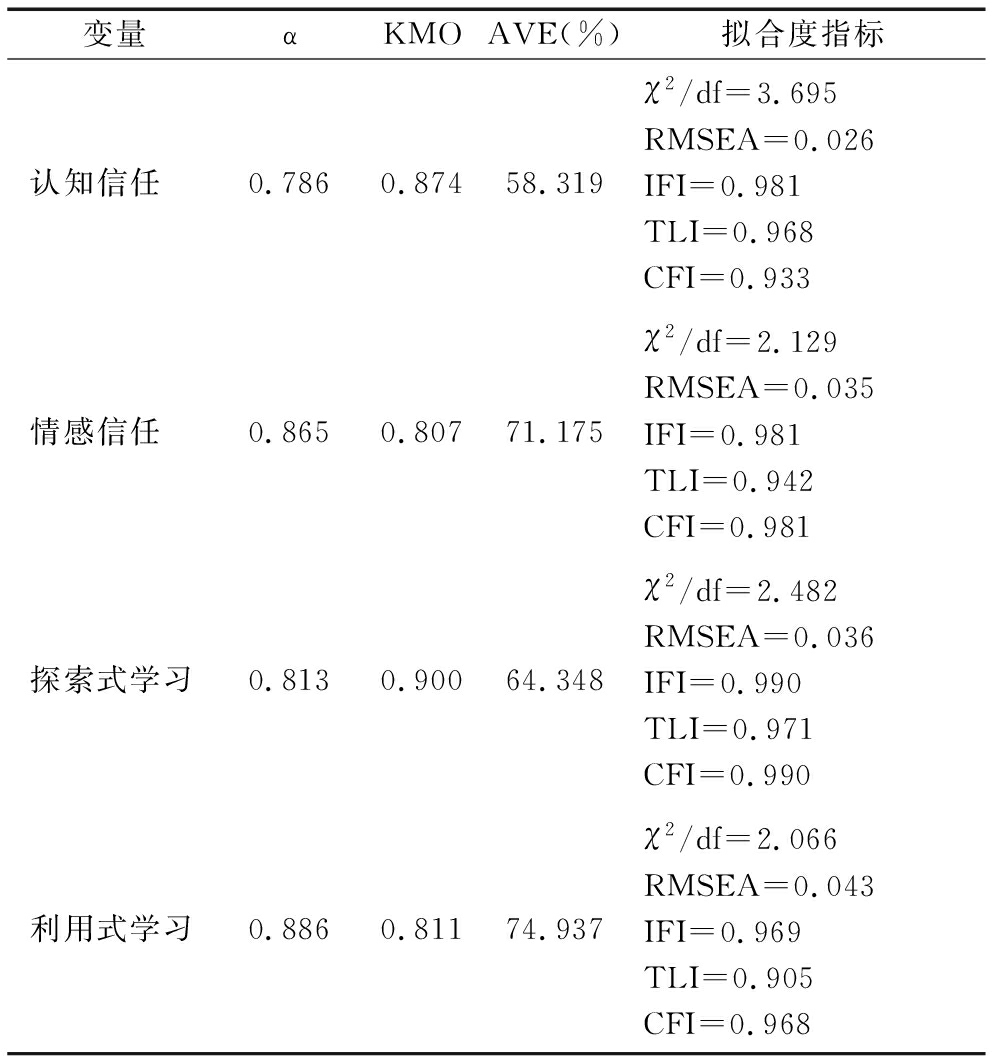

3.1 信效度检验

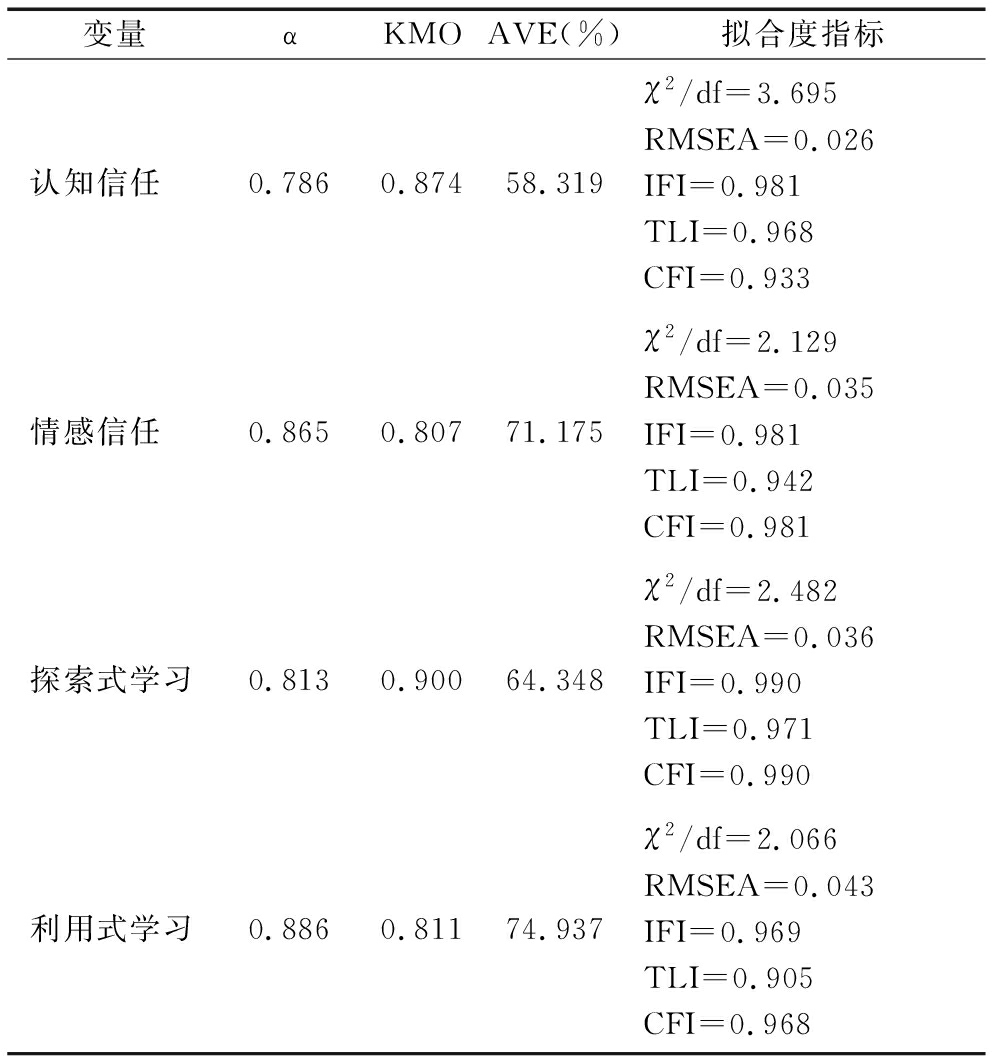

本文采用Cronbach's α测量量表一致性信度,由表3可见各变量的Cronbach's α值均大于0.7,表明问卷具有较高的可靠性。效度分为建构效度和结构效度,采用探索性因子分析发现KMO值大于0.8,Bartlett球形检验显著性水平为0.000,且变量方差贡献率(AVE)高于58%,由此认为问卷测量题项具有较高的建构效度。同时,验证性因子检验结果显示,各项拟合度指标均达到理想水平,说明数据模型拟合效果较好。

表3 量表信效度检验结果

Tab.3 Test results of scale reliability and validity

变量αKMOAVE(%)拟合度指标认知信任0.7860.87458.319χ2/df=3.695RMSEA=0.026IFI=0.981TLI=0.968CFI=0.933情感信任0.8650.80771.175χ2/df=2.129RMSEA=0.035IFI=0.981TLI=0.942CFI=0.981探索式学习0.8130.90064.348χ2/df=2.482RMSEA=0.036IFI=0.990TLI=0.971CFI=0.990利用式学习0.8860.81174.937χ2/df=2.066RMSEA=0.043IFI=0.969TLI=0.905CFI=0.968

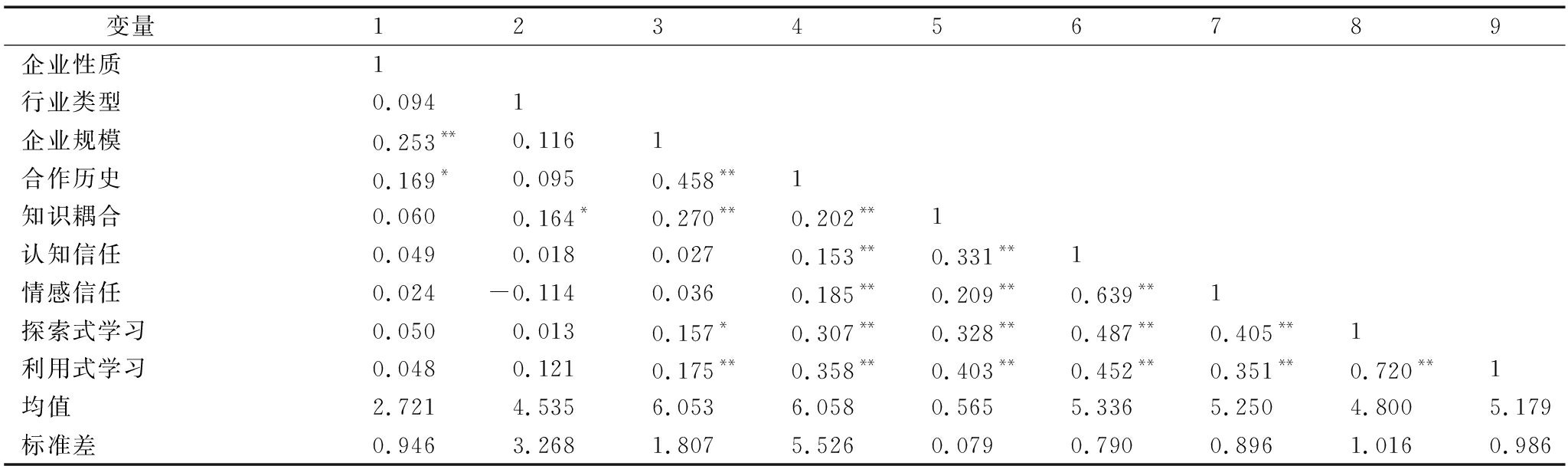

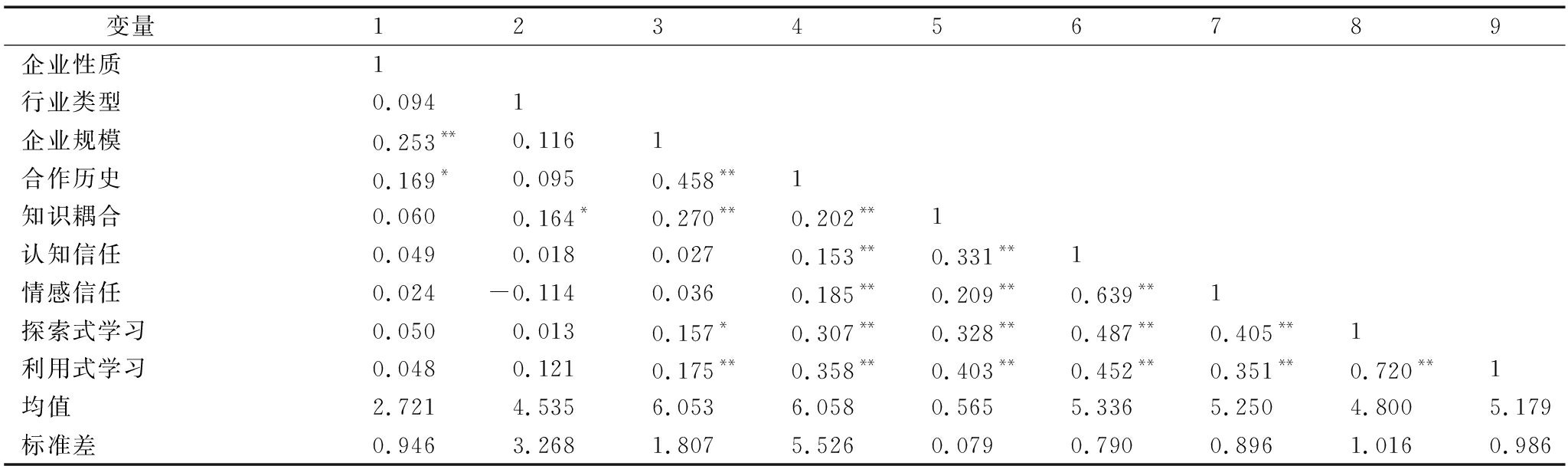

3.2 描述性统计分析

各变量均值、标准差和相关系数结果如表4所示,从中可见,产学研合作知识耦合、认知信任、情感信任与探索式学习和利用式学习相关性均达到显著性水平,本文运用回归分析对假设进行检验。

3.3 假设检验

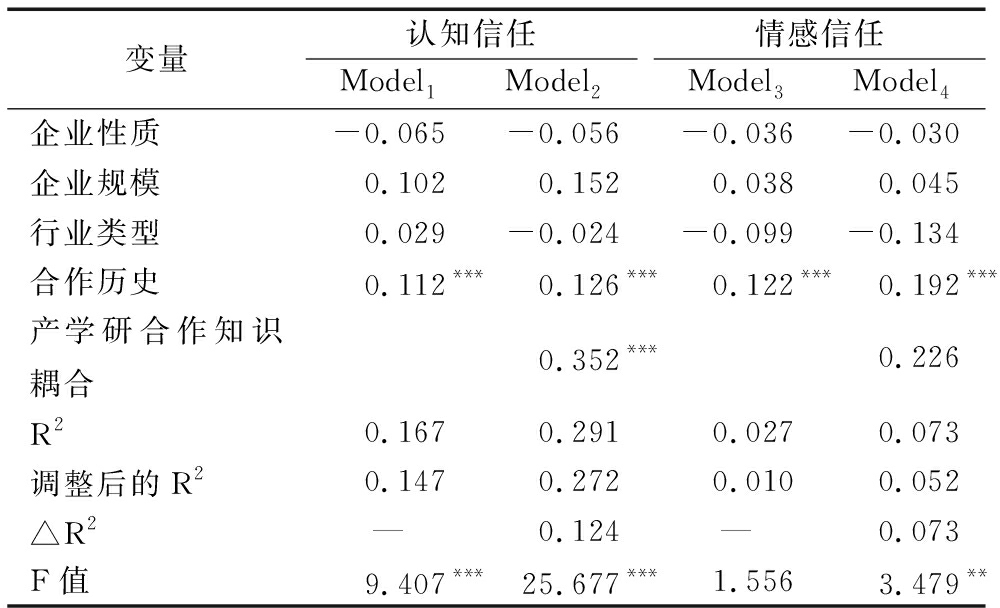

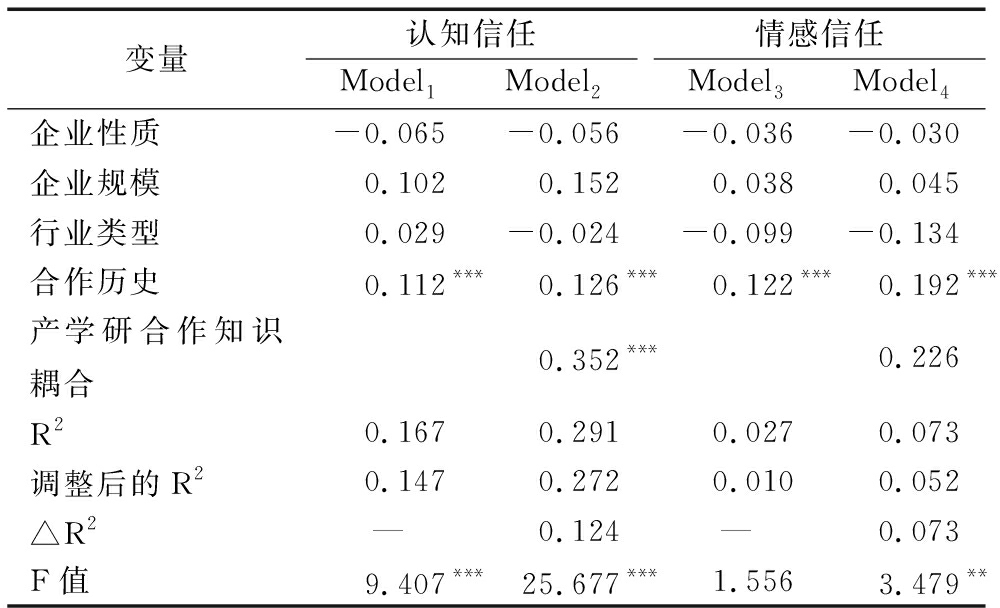

(1)产学研合作知识耦合与信任关系回归分析。本文首先采用层级回归法对产学研合作知识耦合与认知信任、情感信任关系进行检验,结果如表5所示。从中可见,模型1为控制变量对认知信任的回归关系;模型2在模型1的基础上加入产学研合作知识耦合,检验产学研合作知识耦合与认知信任之间的关系;模型3为控制变量对情感信任的回归关系;模型4在模型3的基础上加入产学研合作知识耦合,用于检验产学研合作知识耦合与情感信任之间的关系。与模型1相比,模型2对认知信任的解释力更高,调整后R2增加(△R2=0.124),并且均通过F检验。同时,产学研合作知识耦合对认知信任的回归系数β=0.352,P<0.001,回归系数显著,表明产学研合作知识耦合对认知信任具有显著正向影响。与模型3相比,模型4中R2没有显著提高(△R2=0.073),产学研合作知识耦合对情感信任的解释力较弱,且产学研合作知识耦合对情感信任的回归系数为β=0.226,P>0.05,未通过显著性检验,表明产学研合作知识耦合对情感信任无显著影响。综上可知,假设H2a得到数据支持,假设H2b未通过显著性检验。

表4 变量描述性统计与相关系数结果

Tab.4 Variable descriptive statistics and correlation coefficient results

变量 123456789企业性质1行业类型0.0941企业规模0.253**0.1161合作历史0.169*0.0950.458**1知识耦合0.0600.164*0.270**0.202**1认知信任0.0490.0180.0270.153**0.331**1情感信任0.024-0.1140.0360.185**0.209**0.639**1探索式学习0.0500.0130.157*0.307**0.328**0.487**0.405**1利用式学习0.0480.1210.175**0.358**0.403**0.452**0.351**0.720**1均值2.7214.5356.0536.0580.5655.3365.2504.8005.179标准差0.9463.2681.8075.5260.0790.7900.8961.0160.986

表5 多元回归分析结果

Tab.5 Multiple regression analysis results

变量认知信任Model1Model2情感信任Model3Model4企业性质-0.065-0.056-0.036-0.030企业规模0.1020.1520.0380.045行业类型0.029-0.024-0.099-0.134合作历史0.112***0.126***0.122***0.192***产学研合作知识耦合0.352***0.226R20.1670.2910.0270.073调整后的R20.1470.2720.0100.052△R2—0.124—0.073F值9.407***25.677***1.5563.479**

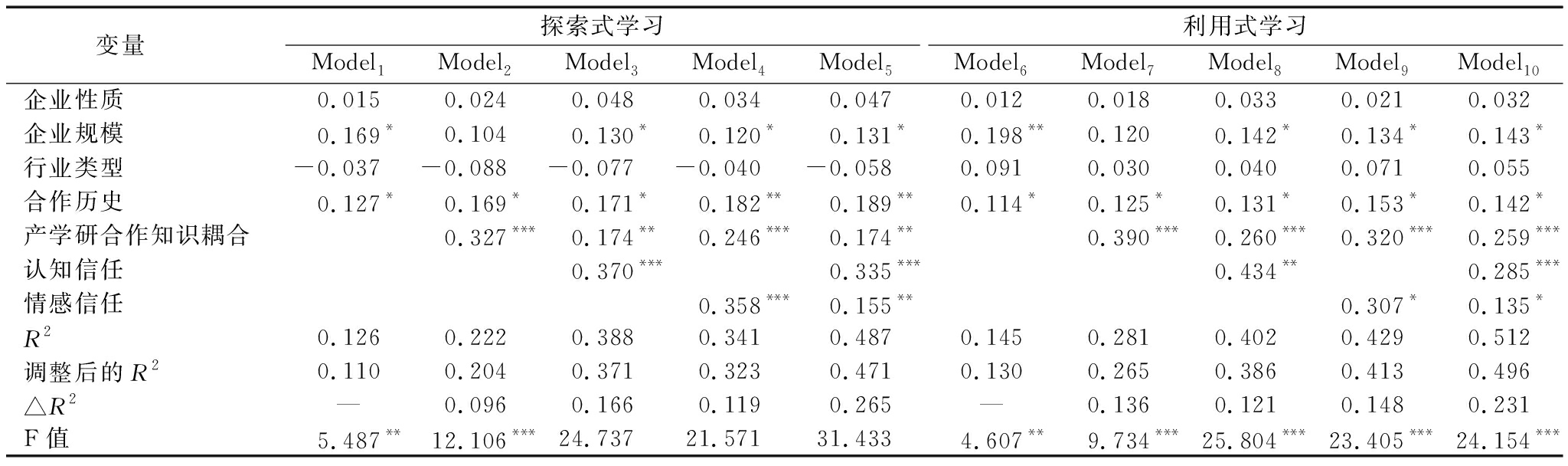

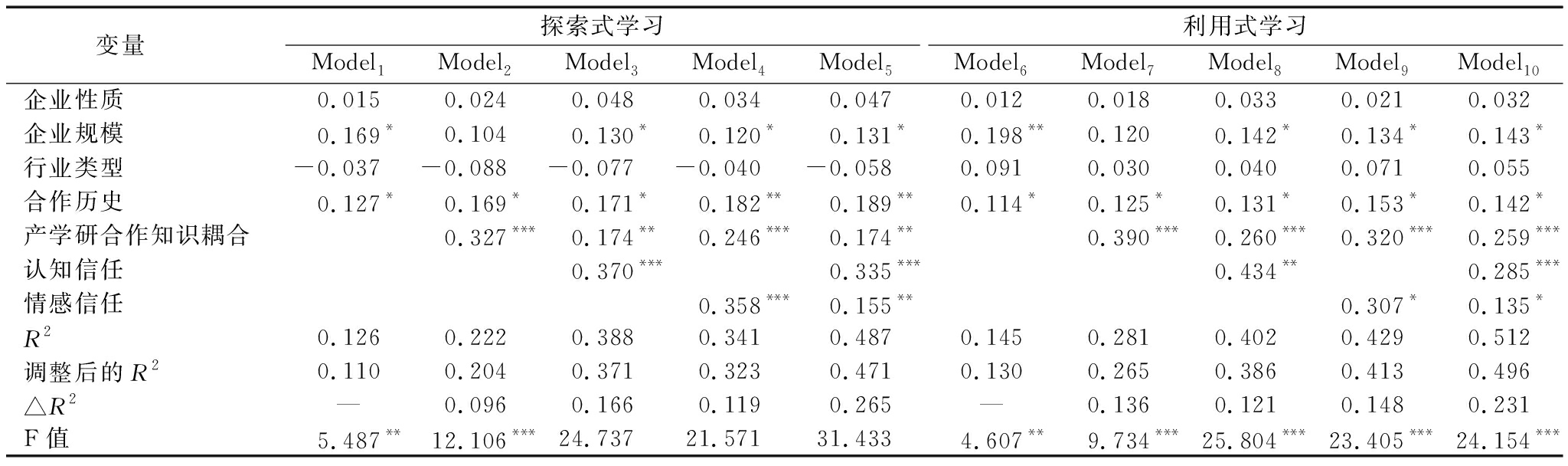

(2)信任的中介作用。本研究根据中介效应检验程序,对认知信任和情感信任的中介效应进行检验,结果如表6所示。模型2显示,产学研合作知识耦合对探索式学习具有显著正向影响(β=0.327,P<0.001)。在分别加入认知信任和情感信任变量后,模型3和模型4显示,认知信任和情感信任对探索式学习均具有显著正向影响(β1=0.370,P<0.001;β2=0.358,P<0.001))。在模型5中,同时纳入产学研合作知识耦合、认知信任和情感信任发现,产学研合作知识耦合对探索式学习仍具有显著正向影响,但效应系数变小(β=0.174,P<0.01)。类似地,模型7表明,产学研合作知识耦合正向影响利用式学习(β=0.390,P<0.001),假设H1a和H1b得到支持。模型8和模型9表明,认知信任和情感信任对探索式学习均具有显著正向影响(β1=0.434,P<0.01;β2=0.307,P<0.05))。在模型10中,同时纳入产学研合作知识耦合、认知信任和情感信任发现,产学研合作知识耦合对利用式学习仍具有显著正向影响,但效应系数变小(β=0.259,P<0.001)。相比于利用式学习,情感信任对探索式学习具有更显著的促进作用(0.358>0.307),假设H3a得以验证。相比于探索式学习,认知信任对利用式学习具有更显著的促进作用(0.434>0.370),假设H3b得以验证。另外,认知信任对产学研合作知识耦合与探索式学习和利用式学习起部分中介作用,假设H3d得以验证。而情感信任未对产学研合作知识耦合与探索式学习、利用式学习关系产生中介效应,假设H3c未得到验证。

4 结论与启示

4.1 结论与讨论

本文从产学研合作知识耦合视角出发,通过构建产学研合作知识耦合、信任与组织双元学习理论模型,揭示产学研合作知识耦合、信任对组织双元学习的影响机理,得出如下结论:

(1)产学研合作创新主体知识耦合关系是创新效应涌现的微观机制,能够促进组织双元学习。具体表现为:研发资金支出、人力资本、仪器设备、研发机构和研发项目是产学研合作创新最为基础性的支撑,合作双方据此识别不同质量和能力的合作伙伴。产学研合作创新是不同创新要素耦合的结果,在创新要素耦合互动过程中形成非线性创新效应。基于此,产学研合作知识耦合涌现出的多样化、新颖性知识有利于促进企业探索式学习。此外,产学研合作知识耦合提供了互补性资源和相似的经验性知识,能够促进企业反复学习与完善现有产品,从而有利于企业开展利用式学习。

表6 中介效应检验结果

Tab.6 Test results of mediating effect

变量 探索式学习Model1Model2Model3Model4Model5利用式学习Model6Model7Model8Model9Model10企业性质0.0150.0240.0480.0340.0470.0120.0180.0330.0210.032企业规模0.169*0.1040.130*0.120*0.131*0.198**0.1200.142*0.134*0.143*行业类型-0.037-0.088-0.077-0.040-0.0580.0910.0300.0400.0710.055合作历史0.127*0.169*0.171*0.182**0.189**0.114*0.125*0.131*0.153*0.142*产学研合作知识耦合0.327***0.174**0.246***0.174**0.390***0.260***0.320***0.259***认知信任0.370***0.335***0.434**0.285***情感信任0.358***0.155**0.307*0.135*R20.1260.2220.3880.3410.4870.1450.2810.4020.4290.512调整后的R20.1100.2040.3710.3230.4710.1300.2650.3860.4130.496△R2—0.0960.1660.1190.265—0.1360.1210.1480.231F值5.487**12.106***24.73721.57131.4334.607**9.734***25.804***23.405***24.154***

(2)长期以来,产学研合作过程中的信任行为心理动机(为何信任)和具体内容(信任什么)并未引起学界足够重视。基于计算逻辑的认知信任和基于情感逻辑的情感信任依赖于产学研合作双方创新要素的匹配程度,基于此,本文深入探究企业与学研机构在能力结构上的匹配关系如何影响信任的深层次逻辑。实证研究表明,产学研合作知识耦合仅对组织间认知信任存在积极影响,对情感信任的影响作用并不显著。产学研合作双方对研发投入比例、设备水平和研发组织等信息的理性认知在短期内更容易强化彼此间的认知信任,并增强互惠关系。然而,考虑到我国产学研合作大多是一些“短、平、快”的研究项目,产学研合作知识耦合更多是仪器设备、实验原料等物质类互动[24],产生的信任类型主要源于信任方对合作条件的理性计算。而情感信任则源于彼此对对方道德和责任感的感知,“短、平、快”项目合作尚不能对承诺、沟通等情感性投入产生正面激励,从而制约了情感信任的建立。

(3)信任逻辑有助于更好地揭示产学研合作知识耦合影响企业组织学习的生成机制。不同类型信任基于不同的功能与目的,对企业组织学习必然产生不同的影响,因此信任类型与组织学习方式之间存在匹配对应关系。认知信任的关键特征是理性认知,要求通过合作实现利益最大化,因此认知信任对短期利润目标驱动的利用式学习具有积极影响。而情感信任源于心理认知,有利于减少合作双方关注短期利益的“近视症”,使合作双方更愿意探索新知识,变革现有知识。因此,情感信任对探索式学习具有积极影响。这一结论支持了Ng & Chua[23]的观点,即信任逻辑发挥作用的机制不同,认知信任比情感信任更容易发挥效率绩效的作用,更加关注情感信任所产生的长期可持续性组织绩效。综合来看,仅认知信任在产学研合作知识耦合与组织学习关系中发挥部分中介作用。

4.2 管理启示

本研究为构建产学研长效合作机制和提升组织学习绩效提供了一种新路径,相关启示如下:

(1)“筑好巢,凤自来”,企业应意识到R&D投入、人才、仪器设备、研发组织等创新资源的重要性。当前,关键核心技术受制于人的窘境促使产学研合作创新聚焦重点领域和重点需求,企业需要通过持续性的组织学习提升自主创新能力。如果企业藉由产学研合作进行探索式创新,则需要根据自身技术能力水平选择与之匹配的合作高校,以此达成合作主体之间能力结构的匹配。并且,还应根据产学研合作发展不同阶段主动选择与之相匹配的组织学习方式。为此,企业应重视研发活动中R&D投入、人才、仪器设备等要素资源,形成系统合力,为企业自主创新能力提升提供有力支撑。另外,研究型高校应努力结合自身能力结构水平确定产学研合作重点,发挥自身基础研究和应用研究优势,抑制“保姆式”合作冲动,积极引导合作力量聚焦于国家科技发展战略和知识前沿。

(2)“搭建信任桥”。组织学习离不开产学研合作组织间信任关系的建立,信任作为一种无形的管理方式,发挥着“纽带”和“粘合剂”的作用。产学研合作有效提升组织学习的关键是增强组织间信任。产学研合作创新主体需要清晰地意识到信任逻辑对促进组织双元学习的重要性,针对不同类型组织学习需求选择相应的信任关系。由于认知信任会使产学研机构停留于被动应答式的知识共享层面上,而情感信任则包括主动给予式的隐性知识共享,所以企业要突破原有技术,提升自主创新能力,应注重培养产学研合作创新主体之间的情感信任,鼓励科研人员发展私人友谊、营造自发沟通和交流的组织氛围,为探索式学习创造环境,使情感信任发挥长久效应。

4.3 不足与展望

本文存在如下不足:首先,样本数据集中于广东,使本文研究结论具有一定的局限性,未来需要扩大样本选择区域以验证理论模型的普适性;其次,本文在某一固定时点上选取样本数据,由于产学研合作过程中创新主体之间的信任关系不断发生改变,因此不同发展阶段产学研合作组织间信任关系影响因素不同,未来应分阶段采集数据,深入探讨信任逻辑在产学研合作过程中的作用机制和影响路径;再次,仅探索产学研合作知识耦合、信任与组织双元学习之间的关系,未来可对更多路径进行探讨;最后,产学研合作组织存在知识耦合协调度较低的问题,未来应重点探讨如何更好地提升知识耦合度。

参考文献:

[1] GUPTA A K, SMITH K G, SHALLEY C E. The interplay between exploration and exploitation.[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(4):693-706.

[2] WANG P, VRANDE V V D, JANSEN J J P. Balancing exploration and exploitation in inventions:quality of inventions and team composition[J]. Research Policy, 2017, 46(10) :1836-1850.

[3] 权小锋,刘佳伟,孙雅倩. 设立企业博士后工作站促进技术创新吗——基于中国上市公司的经验证据[J]. 中国工业经济,2020,37(9):175-192.

[4] 朱桂龙. 产学研与企业自主创新能力提升[J]. 科学学研究, 2012, 30(12):5-6.

[5] AL-TABBAA O, ANKRAH S. Social capital to facilitate 'engineered' university-industry collaboration for technology transfer: a dynamic perspective[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2016, 104:1-15.

[6] 叶伟巍, 梅亮, 李文,等. 协同创新的动态机制与激励政策——基于复杂系统理论视角[J]. 管理世界, 2014,30(6):79-91.

[7] ZHANG X, JIANG J Y. With whom shall I share my knowledge? a recipient perspective of knowledge sharing[J]. Journal of Knowledge Management, 2015, 19(2):277-295.

[8] FREITAS I M B, MARQUES R A, SILVA E M D P E. University-industry collaboration and innovation in emergent and mature industries in new industrialized countries[J]. Research Policy, 2013, 42(2):443-453.

[9] 魏江, 许庆瑞. 企业技术能力与技术创新能力之关系研究[J].科研管理, 1996,17(1):22-26.

[10] KANG S C, MORRIS S S, SNELL S A. Relational archetypes, organizational learning, and value creation: extending the human resource architecture[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1):236-256.

[11] SIKIMIC U, CHIESA V, FRATTINI F, et al. Investigating the influence of technology inflows on technology outflows in open innovation processes: a longitudinal analysis[J]. Journal of Product Innovation Management, 2016, 33(6):652-669.

[12] YAYAVARAM S, AHUJA G. Decomposability in knowledge structures and its impact on the usefulness of inventions and knowledge-base malleability[J]. Administrative Science Quarterly, 2008, 53(2):333-362.

[13] ATUAHENE-GIMA K, MURRAY J Y. Exploratory and exploitative learning in new product development: a social capital perspective on new technology ventures in China[J]. Journal of International Marketing, 2007, 15(2):1-29.

[14] JAYARAM J, PATHAK S. A holistic view of knowledge integration in collaborative supply chains[J]. International Journal of Production Research, 2013, 51(7):1-15.

[15] ZAHRA S A, GEORGE G. Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(2):185-203.

[16] MCALLISTER D J. Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations[J]. Academy of Management Journal, 1995, 38(1):24-59.

[17] SRIKANTH K, PURANAMP. Integrating distributed work: comparing task design, communication, and tacit coordination mechanisms[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(8):849-875.

[18] CHUA R Y J, INGRAM P, MORRIS M W. From the head and the heart: locating cognition- and affect-based trust in managers' professional networks[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(3):436-452.

[19] 王立华. 企业主体对产业转型升级影响的分析——基于复杂适应系统理论角度[J]. 宏观经济研究, 2013,59(2):105-111.

[20] STEINMO M, RASMUSSEN E. How firms collaborate with public research organizations: the evolution of proximity dimensions in successful innovation projects[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(3):1250-1259.

[21] DACIN M T, OLIVER C, ROY J P. The legitimacy of strategic alliances: an institutional perspective[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(2):169-187.

[22] 游达明,马北玲. 关系契合对知识迁移与突破性创新绩效的影响研究[J]. 系统工程理论与实践,2014,34(12):3103-3112.

[23] NG K Y, CHUA R Y J. Do I contribute more when I trust more? differential effects of cognition- and affect-based trust[J]. Management & Organization Review, 2006, 2(1):43-66.

[24] 李丹, 杨建君. 关系嵌入的二元性及其对机会主义基础假设的调节机理研究[J]. 南开管理评论, 2017, 20(4):129-139.

[25] SWIFT T. The perilous leap between exploration and exploitation[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(8):1688-1698.

[26] CHOWDHURY S. The role of affect- and cognition-based trust in complex knowledge sharing[J]. Journal of Managerial Issues, 2005, 17(3):310-326.

[27] HUANG Y, WILKINSON I F. The dynamics and evolution of trust in business relationships[J]. Industrial Marketing Management, 2013, 42(3):455-465.

[28] JANSEN J J P, KOSTOPOULOS K C, MIHALACHE O R, et al. A socio-psychological perspective on team ambidexterity: the contingency role of supportive leadership behaviors[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(6): 939-965.

[29] QIAN C, WANG H, GENGX,et al. Rent appropriation of knowledge-based assets and firm performance when institutions are weak: a study of Chinese publicly listed firms[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(4):892-911.

[30] 王萧萧,朱桂龙,黄妍. 高校协同创新改革的文本研究——以广东省为例[J]. 华南理工大学学报(社会科学版),2018,20(4):111-120.

[31] ZHOU S, SIU F, WANG M. Effects of social tie content on knowledge transfer[J]. Journal of Knowledge Management, 2010, 14(3):449-463.

(责任编辑:王敬敏)