0 引言

新一轮科技革命席卷全球,数字技术与实体经济集成融合下经济模式、业态发生全面变革。2017年,数字经济一词首次出现在政府工作报告中,习近平总书记多次在重大会议上强调要加快传统实体产业数字化转型。近年来,数字经济成为我国经济核心增长极,数据显示,2019年我国数字经济增加值规模达35.8万亿元,占GDP的比重达36.2%。其中,产业数字化为数字经济的主要内涵,在面临转型的实体经济业态中,制造业是所有产业发展的基础,同时能够持续、稳定地积聚社会福利。

数字经济时代,技术迅猛革新、消费需求升级,唯有持续创新才能满足日益变化的市场需求。相较于财务绩效,创新绩效成为学界和实业界关注的终极因变量[1]。目前,学界普遍认为,企业通过战略变革提高创新绩效是产业转型升级、国民经济创新发展的落脚点[2]。鉴于此,探究中国制造企业如何通过战略变革实现创新绩效以推动经济高质量发展具有重大实践意义。

战略管理学者们对战略变革进行了长时间探索,但仍在理论视角和研究方法上存在局限性[3]。以往研究大多基于单一理论视角,探索环境、组织或管理者认知与行动对战略变革和变革后绩效的影响,得到的结论缺少对一般问题的指导。Rajagopalan & Spreitzer[3]从协同理性、认知和学习视角,考虑上述前置要素间互动对战略变革与企业绩效的影响,一定程度弥补了单一理论视角的缺陷;张明等[2]通过战略变革前因组态分析首次证实了该整合框架的有效性。相较于国外市场,中国企业处于强势调控的制度环境中,更需要依据外部政策环境调整战略。但Rajagopalan & Spreitzer未将制度要素纳入整合框架,导致研究中国情境下的“真问题”时制度要素缺位。本研究借鉴Peng等[4]构建的战略三角框架,揭示制度环境对战略选择的促进和约束作用。研究方法上,现有研究大多使用回归方法分析前因变量对战略变革和企业绩效的边际净效应,而忽视了多因素的联合效应。事实上,战略变革是一个复杂、动态过程,对组织绩效具有差异化影响,仅探讨变量间的单向线性关系无疑会导致理论与实践脱节,无法有效解释和指导战略变革。

QCA研究方法基于溯因逻辑能够揭示环境、组织和战略选择要素等前因条件与创新绩效间的复杂因果关系[5]。由此,本文基于战略三角框架,使用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法,探讨制度、市场、组织及战略变革四者交互对创新绩效的影响,进而识别何种条件组态能够引致高创新绩效,有助于管理者依据组织所处外部环境并结合组织要素特征,采用有利于改善企业创新绩效的战略变革模式。

1 研究框架与文献回顾

1.1 研究框架

战略变革是指企业在战略层面的要素变革,是实现数字化转型升级的有效途径。根据Chandler对战略的定义,战略变革是指企业经营目标与实现手段的改变。但该内涵过于笼统,Mintzberg[6]在其基础上,将战略变革明确为内容和过程两个方面的改变。随后,陈传明和刘海建[7]将战略变革内涵划分为战略内容改变、变革可能性变化、变革力度变化及变革持续时间4个维度。

对于战略变革的分类,现有研究存在多种标准。项国鹏[8]基于动因、弹性和目的三要素,将战略变革划分为反应模式、预测模式、能动模式、超越模式;依据持续时间划分为间断变革与持续变革;如果控制时间因素,根据变革前后战略内容变动程度,可划分为渐进式变革与剧烈式变革。由于观察者所处地位及其与企业的距离不同,变革在一个研究者眼中可能是渐进式的,而在另一个研究者眼中可能是剧烈式的。制造企业转型涉及供应链、产业链和价值链等方面,能够准确表征战略变革的属性特征。此外,数字化转型是一项复杂的系统工程,其复杂性注定战略变革过程无法一蹴而就,但其快速发展的特性要求企业加快变革节奏。综上,本文对数字经济时代下中国制造企业战略变革定义如下:以数字化转型为路径,以提高创新绩效为目标的全方位系统性变革过程。

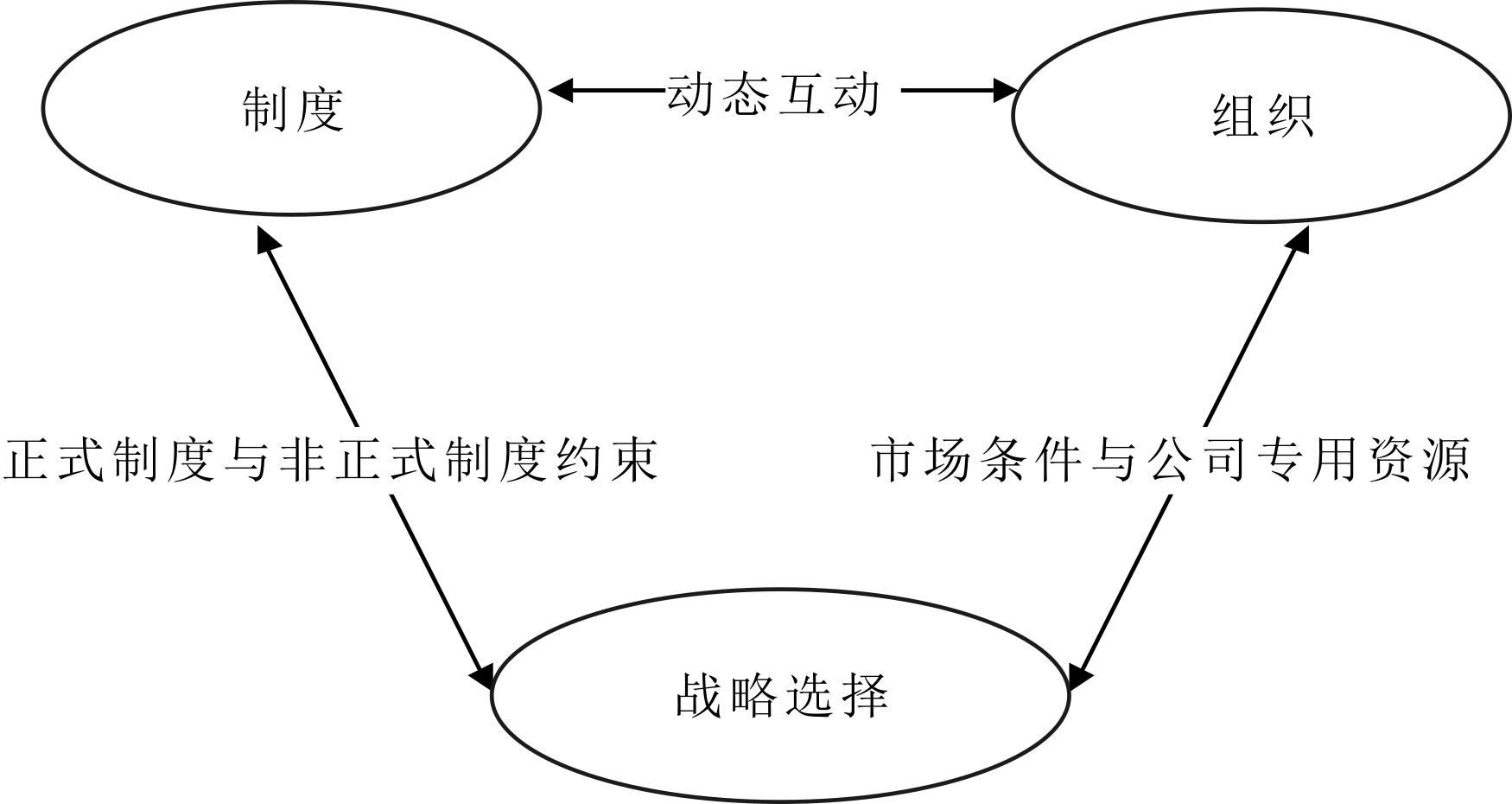

学者们试图从不同视角理解和解释战略变革。回顾以往文献,Rajagopalan& Spreitzer[3]归纳了3种理论视角:理性视角、学习视角和认知视角。理性视角考察环境和组织对变革的影响,学习和认知视角则分别关注管理者的行动与认知因素。受制度理论的影响,Peng[4]批判了产业观和资源观忽视情境要素的缺陷,将制度基础观纳入战略三角框架之中,发现在给定的制度框架下,正式制度与非正式制度能够约束组织战略选择。最新综述文献中,Müller & Kunisch[9]提出确定性视角、能动性视角和整体性视角3种理论视角。持确定性视角的学者认为,各约束要素导致企业在变革中困难重重,决策者主观意愿通常淹没其中;基于能动性视角的研究聚焦管理者对战略变革进程的影响;基于整体性视角的研究主张辩证理解战略变革,认为环境及管理者决策共同决定企业战略变革。

虽然上述理论视角不同,但均具有相似的分类基础,即如何看待外部环境和管理者在战略变革过程中的作用。基于理性视角、产业观和资源观、决定性视角的研究认为,任务环境决定企业战略选择,并将制度环境作为“背景板”,同时忽略了管理者的能动作用。基于学习和认知视角、能动视角的研究虽然认为管理者能够主宰企业命运,但弱化了包括制度环境在内的现实情境对企业发展的影响。

若基于单一理论视角片面理解构念,则会限制研究结果的边界条件,产生诸多矛盾的结论。因此,为充分理解战略变革复杂性,应整合不同理论视角。Rajagopalan & Spreitzer提出的战略变革整合框架为充分理解战略变革提供了借鉴,然而该框架中的外部环境仍局限于企业所处的市场竞争环境,通常以行业集中度和竞争者数量作为衡量指标[10],制度环境仅作为补偿性条件。相比于西方资本主义市场,中国企业处于政府调控的制度环境中,政府扶持政策往往能够推进整个产业发展,甚至催生出新的产业。因此,我国企业更需依据外部政策环境变化进行战略调整。此外,关系与人情是中国独特的文化产物,如何把握非正式制度环境中的规则,进而获取战略转型所需的稀缺资源是企业实现有效变革并取得创新成果的关键。由此可以推断,将制度环境作为影响企业创新绩效的前因条件纳入战略变革整合框架尤为必要。因此,本文基于战略三角框架(见图1)进行创新绩效前因组态分析。上述做法一方面承继理性—学习—认知框架和整体性视角的整合优势,弥补基于单一理论视角研究的不足;另一方面更贴近我国现实制度情境,能够解决企业面临的“真问题”。

1.2 文献回顾

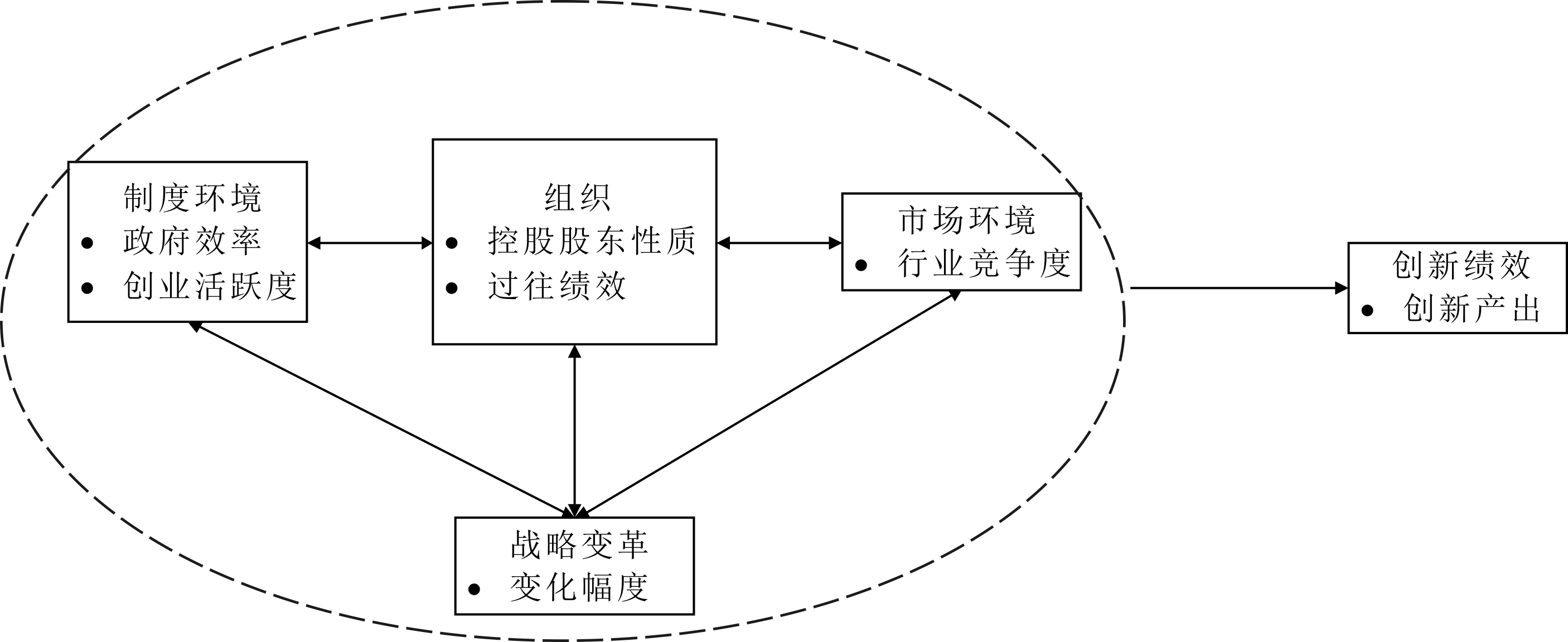

基于战略三角框架,本文运用组态方法探索制度环境、市场环境、组织要素以及战略变革四维度条件变量对创新绩效的联合效应。

上述4类因素囊括的变量种类繁多,将所有因素全部纳入组态分析既不切实际也缺乏必要性。因此,采用演绎加归纳的上下结合法识别关键条件。基于战略三角框架,考虑到有限多样性和最小公式的简洁性,最终确定以下6项条件:制度环境条件(正式制度:政府效率;非正式制度:创新创业活跃度)、组织要素条件(企业过往绩效;控股股东性质)、市场环境条件(市场竞争度)与战略变革条件(战略变革幅度)。本文构建研究模型如图2所示,其中,控股股东性质是基于资源基础观的前因变量,市场竞争度是基于产业观的市场环境条件。

1.2.1 制度环境与创新绩效

创新是国家经济增长的源泉,制度环境对企业创新绩效起显著促进或约束作用。制度主张研究起源于19世纪,20世纪60年代成为经济学、社会学及管理学关注的热点(赵晶、郭海,2014)。组织社会学家认为,制度环境中储藏着创新所需的经济性资源和象征性资源。同一制度环境下企业会通过模仿逐渐趋同以获取合法性,进而获得上述两种资源,即制度同型现象[11]。新制度经济学派代表North [12]认为,个人或组织会基于基本制度框架开展活动,组织获得合法性和社会支持的前提是遵循所处制度环境的要求。紧接着,North将制度划分为正式制度与非正式制度,正式制度具体包括政治及司法规则、经济规则与合约,并且正式制度制定和实施通常由政府完成。换言之,政府营造企业所处的正式制度环境,同时成为营商环境的重要组成部分(杜运周等,2020)。

制度的基本功能是降低交易成本,政府效率可以体现地方政府交易成本与行政服务水平,因而对区域内企业经济行为具有重要影响。推动政府职能转变,通过提升税收服务质量、改善政商关系等方式提升政府效率,也可以降低区域内经济行为交易成本,提高创新资源配置效率,最终帮助企业获取优异的创新绩效。鉴于此,本文以地方政府效率衡量正式制度。

承继North对制度内涵的界定,非正式制度具体包括规范、文化与伦理。如中关村思维、光谷模式等典型区域创新范式通过促进创新投入、创新合作,以及强化技术溢出与学习效应等,提高区域内企业网络创新绩效。活跃的创新创业文化有助于促进新创企业家主动获取新行业进入的合法性[13],同时帮助企业整合资源以促进创新创业活动。此外,创新文化氛围中,新创企业不仅呈现出与在位企业竞争的态势,而且会更加主动地寻求并利用机会。鉴于此,相较于身份认同、信任度等非正式制度测度指标,本文选择与研究模型更契合的创新创业活跃度衡量非正式制度。

1.2.2 过往绩效与创新绩效

不良业绩是驱动企业战略变革的重要诱因。数字技术冲击下诸多传统经济产业遭受重创,绩效恶化迫使企业选择与数字技术融合以求革新(许恒等,2020)。事实上,当外部环境变动,企业由于现有经营模式与环境失调而出现不良业绩时,管理者会选择变革,即 “穷则思变”。数字经济时代下,技术革新速度加快、企业边界消弭,通过战略变革谋求创新发展是企业维持长期竞争优势的关键。过往绩效不佳的企业通常具有更为迫切的变革意愿,虽然资源有限,但会最大程度地提高以创新为导向的资源利用率。相较于良好的绩效,过往绩效不佳意味着缺乏创新所需的稀缺资源。相反,拥有良好过往绩效的企业通常具备冗余资源,尽管变革意愿较弱,但取得变革成效、实现创新发展目标的可能性更高[13]。因此,基于上述分析,本文将过往绩效纳入组态分析。

1.2.3 控股股东性质与创新绩效

新兴经济体的崛起促使人们愈发关注市场特有因素对创新发展的影响,由于政府在影响企业行为方面扮演着关键角色,因而政府控制能否刺激创新成为当前研究的焦点[14]。Ramaswamy[15]认为,国有控股企业受行政管理约束,在经营过程中不可避免地受政治干预,从而阻碍企业发展。同时,国有控股公司的管理者通常仅履行管理责任,缺乏创新机会追逐动机。因此,随时间推移,国有企业逐渐丧失创新能力和竞争力。但是,诸多新兴经济体中的国有企业也充满创新活力。2020年《财富》全球500强中,中国124家企业上榜,其中92家为国有企业,占上榜中国企业的3/4。是什么赋予了国企创新活力?Peng & Jiang[16]认为,由于制定监管政策和控制稀缺资源,政府在很大程度上会影响企业竞争环境,而国企可以优先获取政策信息、政府支持和创新所需的稀缺资源,上述优势能够显著促进组织创新绩效提升。当以专利数与新产品数衡量创新绩效时,有文献表明,相比于非国企,国企拥有更多专利注册数量且能够发布更多新产品[17]。鉴于学者们就控股股东性质对创新绩效的影响尚未达成一致结论,本文将控股股东性质纳入组态分析。

1.2.4 市场竞争度与创新绩效

作为“看不见的手”,市场是创新资源配置的重要手段。以往研究中,熊彼特[18]认为,垄断有助于提高市场集中度,进而提升创新绩效。著名的熊彼得假说认为,创新与市场集中度之间正相关,在保证创新成果方面,市场支配力是必需的。而Arrow[19]认为,相较于垄断行业,竞争度较高的行业中具有更多、更强的创新激励因素。也就是说,高市场竞争度能够促进创新效率提升,垄断则会导致静态福利损失,同时阻碍技术创新进步[20]。Aldrich & Ruef[21]认为,开放、健全且竞争激烈的市场环境意味着该市场进入壁垒较低,环境承载力大,拥有更多的创新创业机会,更能促进企业创新绩效提高。

1.2.5 战略变革与创新绩效

战略是指企业为开发核心竞争力、获取竞争优势所采取的一系列行动,成功的战略能够带来良好的创新绩效。依据资源基础观,Hofer等[22]将企业战略变革定义为随时间推移,企业资源配置模式发生的变化以及随之产生的组织结构调整。基于此,Carpente[23]将战略变革分为战略变化和战略偏离,前者是指企业资源配置方式发生变化,后者是指企业相比于行业内经营惯例和竞争对手普遍采用的竞争策略的偏离程度。从上述两维度探究战略变革前置因素与影响效应的文献可谓汗牛充栋。在以战略变化作为自变量的研究中,杨艳等[24]的研究结果表明,战略变化幅度与企业绩效呈倒N型关系;刘鑫和薛有志[25]认为,战略变化幅度负向影响企业创新投入;张明等[2]认为,即使战略变化幅度一致,战略变革驱动因素不同也会造成企业绩效差异。在以战略偏离作为自变量的研究中,部分学者认为,与行业常规相符的战略有助于企业合法性获取,使其更容易获得发展所需的资源,从而降低经营过程中的不确定性[26];另一部分学者认为,采取常规战略的企业通常面临更为激烈的竞争,因而导致较差的财务绩效[27]。目前,学界就战略变革对企业绩效的影响仍未形成一致结论。为有效呈现企业过往绩效与战略变革两个条件变量的互动关系,本文选取战略变化幅度而非战略偏离幅度作为战略变革的衡量指标,并纳入组态分析。

数字经济时代,只有持续创新的企业才能满足日益变化的市场需求,不断提高市场竞争力。相较于财务绩效等其它维度绩效指标,创新绩效逐渐成为学界和实业界关注的终极因变量。由于创新产出周期长、创新决策风险高,战略变革对创新绩效的影响更加难以预测。通常来说,战略变革幅度与企业创新投入呈正相关关系,但学界未对战略变革与创新绩效间的关系进行深入探讨。

受制于6个条件间错综复杂的联系和已有研究的匮乏,文献回顾部分仅讨论6个条件对创新绩效的直接联系,这些直接联系只是上述6个条件形成的所有组态的一个子集。此外,现有文献对上述关系的结论不一致甚至存在矛盾之处,这正是本文采用新研究范式探索未知补集并缓解现存分歧的动力。接下来,本文采用组态范式,运用fsQCA方法揭示创新绩效的因果复杂性。

2 研究方法

2.1 定性比较分析(QCA)方法

本文采用模糊集定性比较分析研究制度环境、市场环境、组织要素与战略变革四者交互对创新绩效的影响。与回归分析、典型相关分析、判别分析、聚类分析探索单因素和结果的边际净效应不同,定性比较分析(QCA)以集合论和布尔运算为基础,强调引致结果的各前因条件间的复杂互动关联,承认不同前因条件组合结果的等效性,能够探究各影响因素间的互动如何引致被解释结果的过程[28]。目前,QCA的特点使其成为组态比较分析(CCM)的主要工具,基于集合论视角,QCA方法可以识别哪些条件是结果的充分或必要条件,基于这种集合关系得出的实践启示更具有价值。QCA根据数据类型可以分为csQCA(清晰集定性比较分析)、mvQCA(多值集定性比较分析)、MSDO/MDSO(最大相似、不同结果/最大不同、相似结果)和fsQCA(模糊集定性比较分析)。考虑到fsQCA既可处理类别问题也可处理程度问题的优势,以及本文条件数据类型的多样化(既有二分类型又有连续类型),因而选择fsQCA作为研究方法。

2.2 样本选择与数据来源

结合研究情境与研究问题,本文认为,选取制造企业作为研究样本最为合适。一方面,相较于其它行业,制造业肩负着通过产业转型实现经济高质量发展的历史使命;另一方面,数字革命席卷全球,数据逐渐成为打造企业核心竞争力的关键资源。上述时代背景下,制造企业通过战略变革实现数字创新的意愿更为强烈。

因此,本文以2018年中国A股上市制造企业作为初始研究样本,在获取初始样本后进行以下筛选:①剔除ST、ST*公司;②剔除资不抵债的公司;③为避免CEO换届对于战略变革的影响,剔除CEO上任第一年样本;④剔除数据缺失样本。最终,获得2018年中国上市公司样本1 054个。样本数据主要来自于CSMAR、CNRDS和WIND三大权威数据库,政府效率相关数据来源于《2018中国地方政府效率研究报告》,创新创业指数来源于《中国区域创新创业指数(2018)》。考虑到企业创新绩效的时滞性,选取2019年样本公司创新产出数据。为保证数据的可靠性和准确性,借助财新网等国内专业网站对数据进行核实。

2.3 结果与条件测量及校准

2.3.1 结果与条件测量

(1)创新绩效(Inno)。采用企业专利申请量衡量企业创新产出。根据《中华人民共和国专利法》,我国专利包含发明专利、实用新型和外观设计3种类型,其中,发明专利是指对产品开发技术或其改进所提出的新技术方案,相较于实用新型和外观设计具有更高的创新价值。因此,参照相关研究的做法,选择发明专利申请量衡量企业创新绩效。

(2)战略变革(Schange)。与国内外研究对战略变革的度量方式一致,采用企业在6个战略维度上的资源配置变动程度衡量企业战略变革幅度。借鉴连燕玲等[32]的研究成果,6个维度包括广告强度、研发强度、固定资产率、非生产费用率、存货率、财务杠杆率。战略变革幅度计算步骤如下:①计算六维度当年数值与上年数值之差;②将各指标取绝对值后进行标准化;③使用6个指标的算数平均值衡量企业战略变革幅度。

(3)政府效率(GE)。在《2018中国地方政府效率报告》中检索各地级市政府效率指数。政府效率指数共包含四维度子要素,四要素名称及权重如下:政府公共服务(60%)、政府规模(15%)、居民经济福利(10%)以及政务公开(15%)。

(4)创新创业活跃度(IEI)。选用创新创业指数衡量区域创新创业活跃度。创新创业指数测度包含以下要素:新建企业进入、外来投资笔数、VC/PE投资数、发明专利授权数、实用新型专利公开数、外观专利公开数及商标授权数。

(5)企业过往绩效(ROA)。本文使用2017会计年度企业资产收益率(ROA)进行度量。

(6)企业性质(Own)。根据国泰安中国上市公司资质认定研究数据库对上市企业是否为国有企业的认定结果进行二元赋值。若为国有企业,则将企业性质赋值为1;否则赋值为0。

(7)市场竞争度(Cn)。借鉴已有研究成果[29],使用同行业内竞争者数量衡量市场竞争度。

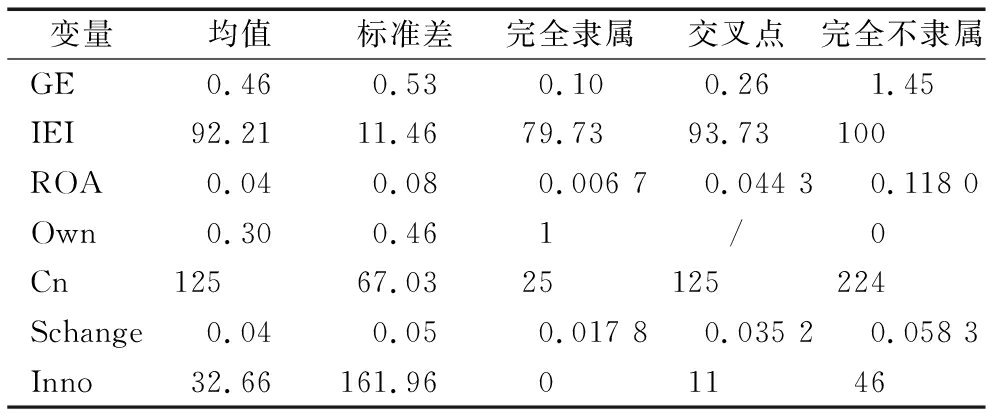

2.3.2 结果与条件校准

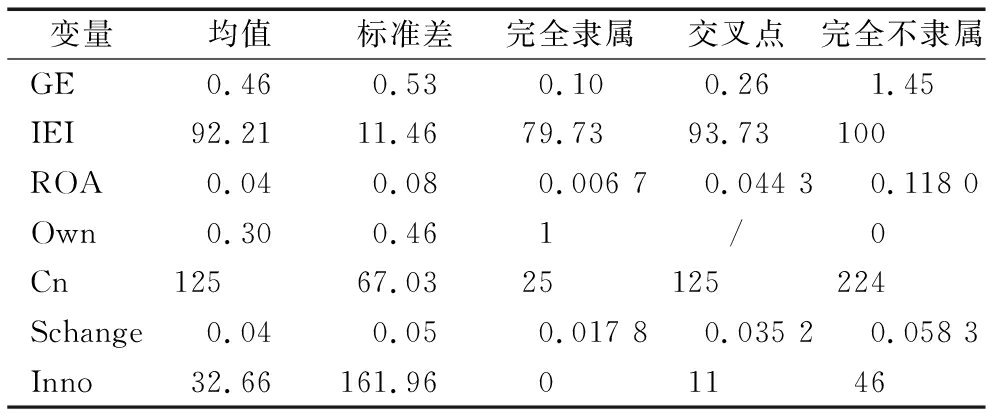

QCA校准方式有直接法和间接法。间接法校准需要变量具有充分的理论依据或现实经验。本文涉及的条件和结果因缺少经验知识作为校准依据,因而使用客观分位数值确定校准锚点的方法[30],参考Greckhamer[30]、Delmas & Pekovic[31]的研究成果,采用直接校准法将6个条件变量与结果变量完全隶属、交叉点和完全不隶属的3个校准点分别设定为案例样本描述性统计结果的90%、50%和10%。非高创新绩效校准通过取高创新绩效的非集实现。校准锚点如表1所示。

表1 结果与条件描述性统计结果与校准锚点

Tab.1 Descriptive statistics and calibration anchors of outcome and conditions

变量均值标准差完全隶属交叉点完全不隶属GE0.460.530.100.261.45IEI92.2111.4679.7393.73100ROA0.040.080.006 70.044 30.118 0Own0.300.461/0Cn12567.0325125224Schange0.040.050.017 80.035 20.058 3Inno32.66161.9601146

3 实证结果与分析

3.1 单个条件必要性检验

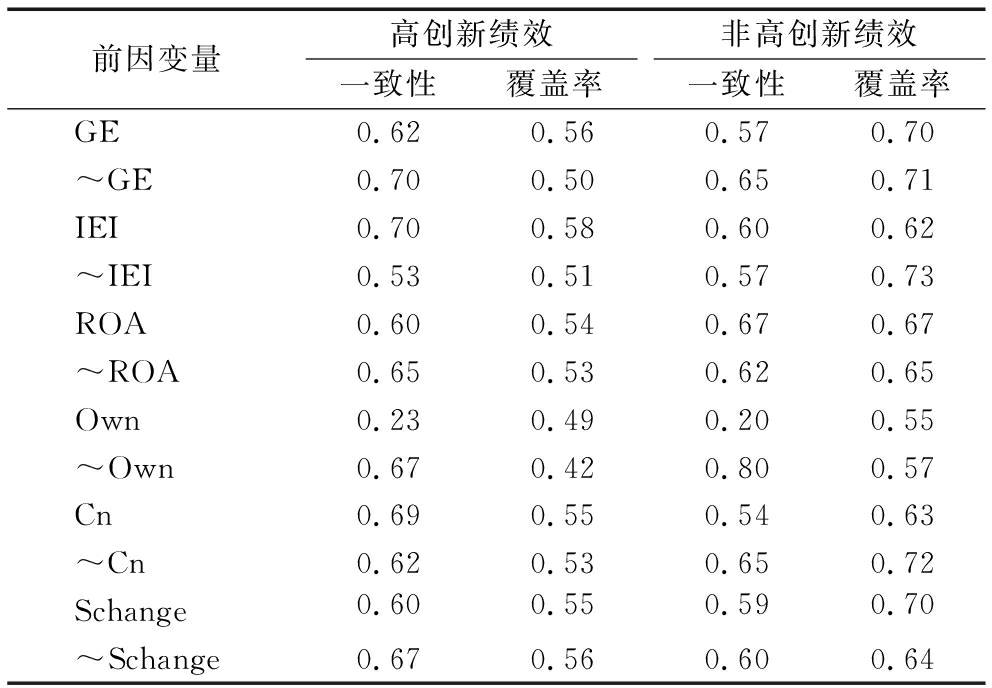

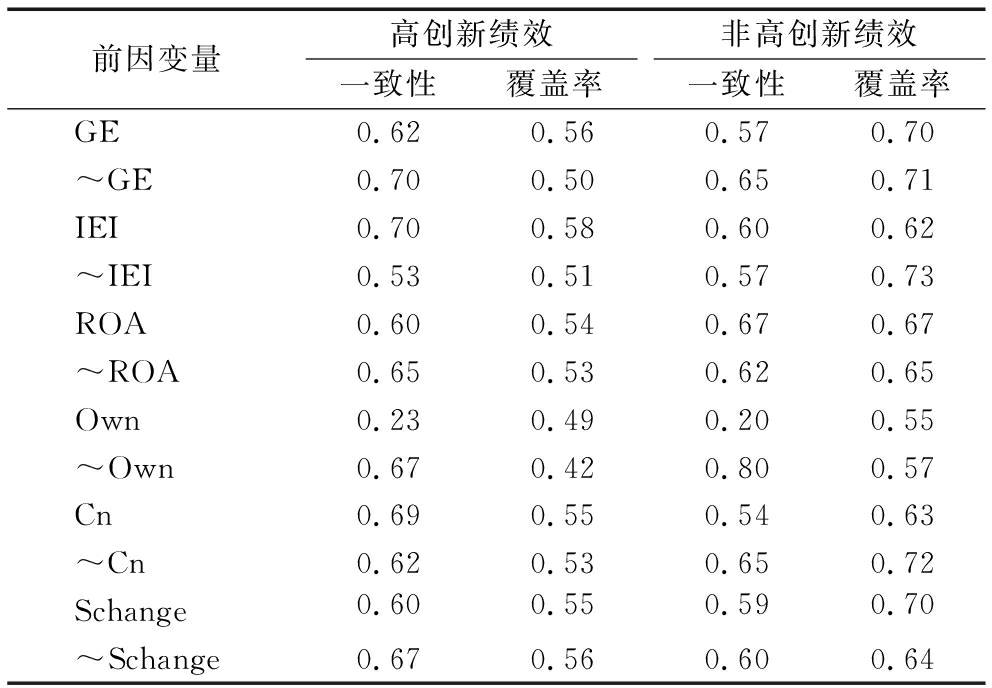

对模糊集真值表进行程序分析前,本文对单个条件变量是否为结果变量的必要性进行检验。一致性是衡量必要性的重要标准,当一致性得分在0.9以上时,可认为该变量是结果的必要条件[32]。使用Ragin开发的fsQCA3.0软件进行高创新绩效和非高创新绩效的必要性条件检验,如表2所示。从表2可知,各前因条件与创新绩效的一致率均未超过0.9的判定标准,不能构成高创新绩效与非高创新绩效两个结果的必要条件,因而需进行定性比较分析。

表2 单个前因条件必要性检验结果

Tab.2 Results of the necessity test for a single causal condition

前因变量高创新绩效一致性覆盖率非高创新绩效一致性覆盖率GE0.620.560.570.70~GE0.700.500.650.71IEI0.700.580.600.62~IEI0.530.510.570.73ROA0.600.540.670.67~ROA0.650.530.620.65Own0.230.490.200.55~Own0.670.420.800.57Cn0.690.550.540.63~Cn0.620.530.650.72Schange0.600.550.590.70~Schange0.670.560.600.64

3.2 条件组态的分性分析

与单个条件必要性分析不同,组态分析试图揭示由多个条件构成的不同组态引致高创新绩效的充分性,也就是多个条件构成的组态是否为创新绩效结果集合的子集。同样使用一致性衡量组态的充分性,将0.8作为一致性门槛值。参照以往研究成果,本文将0.8设定为一致性门槛值,将企业创新绩效案例频数的门槛值设定为1,同时设定PRI大于0.7。对满足一致性门槛值和案例频数门槛值要求的前因条件组合作进一步分析,得到复杂解和简单解。为获得介于复杂解和简单解之间的中间解,研究者需要根据理论或实际知识预设各前因条件与创新绩效之间的关系。由于本研究中各条件与结果间的关系尚未明确,难以进行反事实分析,因而均选择“存在/不存在皆可”的选项。最后,以表格形式报告中间解,将同时出现在中间解和简单解中的前因条件作为核心变量,并将仅出现在中间解而未出现在简单解中的前因条件作为辅助条件。

3.3 前因组态结果

在政府效率、创新创业活跃度、过往绩效、股权性质以及战略变革幅度等因素影响下,对引致结果的所有前因条件进行定性比较分析,得出实现企业高创新绩效的4个前因条件组态(H1a、H1b、H2、H3),结果见表3。由表3可知,每个组态的一致性和总体一致性均高于可接受的最低标准0.8,高创新绩效的总体覆盖率为0.17,非高创新绩效的总体覆盖率为0.39。结果表明,fsQCA可以有效识别4种前因组态,上述前因组态能够揭示当面临其它因素存在或缺失时,企业所选择的战略变革模式如何引致企业高(非高)创新绩效的过程。

表3 高/非高创新绩效组态

Tab.3 Configurations of high and non-high innovation performance

条件变量高创新绩效H1aH1bH2H3非高创新绩效L1L2L3L4L5GE●IEI●ROA●●●●Own●Cn●●●●Schange●●●●●一致性0.900.890.910.920.950.900.850.850.86原始覆盖率0.060.050.070.060.190.250.100.230.15唯一覆盖率0.020.010.02 0.020.040.030.010.040.06解的一致率0.850.87解的覆盖率0.170.39

注: 或●表示原因变量出现,用⊗或

或●表示原因变量出现,用⊗或 表示原因变量不出现。其中,大圈表示核心条件;小圈表示非核心条件/辅助条件;空格表示原因变量可有可无

表示原因变量不出现。其中,大圈表示核心条件;小圈表示非核心条件/辅助条件;空格表示原因变量可有可无

3.4 组态效应分析

采用fsQCA3.0软件分析得到高创新绩效组态和非高创新绩效组态,根据组态理论化过程对组态进行命名与分析。

3.4.1 高创新绩效战略变革模式

企业高创新绩效组态共有4个(H1a、H1b、H2、H3),H1a、H1b核心条件一致,构成二阶等价组态。

(1)高政府效率、非高创新创业活跃度环境下,高绩效国企应采取回避式战略变革模式。组态H1a指出,以高过往绩效、高市场竞争度作为核心条件,以高政府效率、非高创新创业活跃度、国有控股以及非高战略变革幅度作为辅助条件可引致高创新绩效。在政府高效而创新创业活跃度不足的地区,绩优国企能够通过回避式战略变革取得高创新绩效。

2021年2月国资委正式印发《关于推进国有企业数字化转型工作的通知》,将国有制造企业数字化转型作为传统动能提升的重要手段。在国家政策引导下,各地政府纷纷推动治理智能化转变,通过行政改革、流程再造、统一政策标准为当地企业转型提供效率保障。由于创新资源禀赋差异,高政府效率并不意味该地区具备良好创新创业环境。非高创新创业度说明高科技人才资源、创新创业信息及战略投资缺失,从而间接降低企业有效转型的可能性。绩优国企通常具备成熟的生产流程、稳定的供应链及市场需求,在缺少创新资源的环境中贸然更换生产线、变更产品类型可能会导致企业进入不熟悉的经营领域。此外,相较于民营企业,国有企业肩负着政治使命,更有可能因受到制度同型压力而被迫转型[33]。因此,高政府效率、非高创新创业活跃度环境下,绩优国企应采取回避型战略以获取高创新绩效。

回避型战略变革是指在制度同型压力下试图回避变革的必然性,但这并不代表拒绝转型,同时也否定为获取合法性而盲目转型。以上述模式变革的典型企业为衢州市巨化集团有限公司,这是一家国有独资化工联合企业,业务覆盖氟化工、氯碱化工领域。2018年衢州市政府效率指数位居全国前列,2017—2019连续3年“一证通办”实现度、网上办事实现率位居浙江省前列,政府服务标准化体系建设试点通过验收并在全省推广。然而,2018年衢州市城市创新创业指数仅为69.83,同年发明专利授权数量仅为579件。在高政府效率、非高创新创业活跃度的制度环境下,巨化集团并未盲从同行企业打造“云”上产业链,为谋求跨界合作而一味扩大规模,而是持续深耕基础化工领域,依靠配套齐全的新材料基地不断提升竞争力。2020年初,巨化集团意识到利用数字技术变革的必要性,积极通过中国化工云商网精准对接市场需求并进行小幅产品创新,上半年实现营收达137.68亿元,2019—2020新增专利授权数高达50件。

(2)高政府效率、高创新创业活跃度环境下,绩优民企应采取妥洽式战略变革模式。组态H1b指出,以高过往绩效、高市场竞争度作为核心条件,以高政府效率、高创新创业活跃度、非国有控股以及高战略变革幅度作为辅助条件可以引致高创新绩效。在政府高效且创新创业活跃度高的地区,绩优民企能够通过妥洽式战略变革模式取得高创新绩效。高政府效率能够促进政企良性互动,提高资源配置与使用效率;良好的创新创业制度环境能够为当地企业提供创新所需的人力和信息资源,同时提高组织内外利益相关者对变革的接受程度[13]。一方面,组织内认同有助重塑战略愿景,明确企业变革后的市场定位与产品策略;另一方面,组织外利益相关主体对变革的认同意味着组织需要通过变革获取合法性。两者耦合下,拥有战略选择权的民营企业宜采用妥洽式变革模式获得高创新绩效。

妥洽式战略变革即顺势而为、稳健妥当地开展战略变革,组织在形成对变革必要性的同一认知后提出愿景,并在衡量组织内外存量资源的可获取性后实现大幅度变革。妥洽式变革的典型企业为深圳远望谷,该公司是我国物联网产业代表企业,自主研发涵盖芯片、读写器、手持设备等全系RFID核心产品。作为中国“硅谷”,深圳在数字经济发展中肩负着试验和示范使命。2018年,深圳全社会研发投入超千亿元,居全球前列,PCT国际专利申请超两万件,居全国首位。政府效率方面,深圳排名全国第一,“一网通办”全方位覆盖个人与法人业务。深圳高效的行政服务、首屈一指的创新创业环境为远望谷提供了充裕的外部资源。同时,远望谷依靠射频识别技术起家,与物联网技术焦不离孟,熟悉数字技术且对数字化转型的认可度高。组织内认知合法性与组织外规范合法性的契合使远望谷于2017—2019年实现大幅度转型。远望谷进入零售物联网和数字图书领域后,于2019年获批两项重大发明专利,同年末实现净利润7.43亿元,同比增长高达515%。

(3)高政府效率、高创新创业活跃度环境下,非高绩效国企应采取转向式战略变革模式。组态H2指出,以高政府效率、高创新创业活跃度、国有企业、高市场竞争度、高战略变革幅度为核心条件,以非高过往绩效为辅助条件可以引致高创新绩效。在政府高效且创新创业活跃度较高的地区,非高绩效国企能够通过转向式战略变革取得高创新绩效。如前文所述,国有企业肩负着政治目标与使命,易受制度同构的影响。在制度环境较好的地区,企业对战略变革的接受程度高,组织战略变革的外部合法性具有在内部认知合法性的基础上获得认可的趋势。也就是说,政府可为国有企业变革实施提供保障和便利,创新创业环境在提供可获取创新资源的同时,能够给予组织获取合法性的“合法性”。在绩效和制度同构所要求的变革必要性,以及资源所赋予的变革可行性两个前提下,自身资源存量充足的国企宜实行转向式战略变革以获取高创新绩效。

转向式战略变革是指在具备变革必要性与可行性的条件下,组织毫不犹豫地选择革命性变革,彻底抛弃以前的道路。典型企业是深圳天马微电子股份有限公司,这是一家专注于液晶显示器及显示模块制造的国企,集研发、设计、生产、销售和服务为一体,已成为国内规模最大的液晶显示器及模块制造商。如组态H1b所述,深圳在政府效率与创新创业活跃度方面的优势赋予了该企业战略转型的必要性及可行性。天马微电子于2017年实施“4421”战略,大幅度调整组织架构,在全球范围构建供销链数字化协同网,根据战略发展与经营需要对人才进行再培训,通过制定分层分类的激励方案确保平台高效运行。2018年实施转向式变革后,天马微电子的财务绩效与创新绩效得到显著提高,于2019年荣获优秀供应商奖及最佳质量奖,同年独立获得发明专利数高达428项,环比增长12.4倍。

(4)非高政府效率、非高创新创业活跃度环境下,非高绩效企业应采取复兴式战略变革模式。组态H3指出,以高市场竞争度、非高政府效率、非高战略变革幅度为核心条件,以非高创新创业活跃度、非高前期绩效为辅助条件可以引致高创新绩效。在低政府效率和创新创业活跃度的地区,非高绩效企业需要通过复兴式战略变革取得高创新绩效。处于上述环境下的企业缺少变革的必要性与可行性:一是缺少变革所需的稀缺资源;二是并未被期待进行有效变革,即变革外部合法性缺失。但不破不立,不良的过往绩效倒逼企业转型,因而宜实施节奏较慢、范围较广的变革,即复兴式战略变革。

“复兴”意味着在持续发展与变革之间找到平衡点,典型企业是位于潍坊市的潍柴动力,这是一家成功构筑起四大产业板块协同发展格局的改制国企。2018年,潍坊市政府效率指数为0.32,在华东地区仅排名第16位,创新创业指数为86.52,发明专利授权数量161件,居全省末位。在上述制度环境下,潍柴动力并未进行剧烈战略变革,而是持续围绕核心技术聚焦重卡发动机、重卡变速器细分市场。同时,其控股子公司陕西重汽在母公司主营业务的基础上进行营销转型,在天然气、港口牵引等领域加速布局。2015—2019年,潍柴动力稳健推进工业化与数字化深度融合,获得潍柴“智慧工厂”“智慧物流”等成果。在实施复兴式战略变革期间,潍柴动力于2019年实现营收174亿元,环比增长9.4%,专利授权量居山东省企业前十。

3.4.2 非高创新绩效战略变革模式

本文同样检验了引致非高创新绩效的条件组态,非高创新绩效组态共有5个。组态L1显示,在低政府效率和低创新创业活跃度,以及低水平市场竞争环境下,过往绩效不佳的民企进行剧烈变革会导致非高创新绩效;组态L2 显示,在低政府效率、低水平市场竞争环境下,我国制造企业贸然选择大幅度变革将导致非高创新绩效;组态L3、L4显示,在低政府效率地区,民营制造企业即便具有良好的过往绩效,选择战略变革也无法获得高创新绩效;组态L5显示,在低政府效率、低创新创业活跃度地区,绩效不佳的民营制造企业无论选择何种变革模式都无法获得高创新绩效。

综上,政府效率低下及非国有控股在所有结果中均有出现,大幅度战略变革则在5个组态中大多数情况下出现,表明在低政府效率地区,民营企业进行战略变革更可能引致非高创新绩效。这是因为在低政府效率地区,民营企业更热衷于制定关系型战略以谋求持续增长,即通过与政府部门建立联系获得政府订单、补贴和贷款等利益[34],而上述行为在降低创新投入的同时,会削弱企业变革过程中的创新意愿。此外,民营企业中创始人对战略方向的影响极大,当企业实际创新绩效未达到创始人预期时,创始人更希望通过剧烈变革扭转局势。当其他股东与创始人对战略变革的认知存在冲突时,强行实施剧烈战略变革将不利于企业创新绩效改善。

3.5 稳健性检验

为提高研究结果可靠性,本研究进行稳健性检验。首先,对高创新绩效引致条件进行组态分析,并对其反面即非高创新绩效条件组态进行分析。表3结果表明,引致高创新绩效和非高创新绩效的组合截然不同,说明条件组合不具有对称性,一定程度上反映了研究结果的稳健性。另外,在将一致性阈值设为0.85后重新处理样本数据,数据结果所含前因条件组态同以0.8为一致性阈值的数据结果所含前因条件组态基本相同,与原命题不相悖,验证了研究结果。其中,组态发生轻微变动的原因可能是由于一致性阈值改变而提高了结果的精确性。最后,以战略偏离幅度替换战略变化幅度作为前因条件再次进行组态分析,所得实证结果与原数据结果基本相同,说明战略变革衡量指标选取并未造成研究结论差异。

4 结语

4.1 研究结论

如何进行战略变革以提高企业创新绩效是战略管理与创新领域关注的重点。在制度与市场环境双元互动下,企业应结合自身组织要素,选取与环境最为适配的战略变革模式。本文基于战略三角框架,以2018年中国A股1 054家上市制造企业为样本,采用模糊集定性比较分析方法对影响创新绩效的组态进行探索分析。

(1)战略变革不构成高创新绩效的必要条件。不同制度情境下,企业应依据组织要素特征选择战略变革模式,验证了整体性视角在解释战略变革现象时具有较强的解释力。

(2)单个制度要素、组织要素以及市场要素不构成高创新绩效的必要条件,然而高创新绩效的4个组态均包含高市场竞争度,反映出在转型期中国竞争市场更易激励企业创新,为Arrow假说提供了中国情境下的佐证。

(3)低政府效率与非国有控股在促进非高创新绩效产生方面发挥较为普遍的作用,表明在低政府效率地区,民营企业进行剧烈的战略变革更可能导致非高创新绩效。

(4)4种组态能够引致高创新绩效。在高政府效率、非高创新创业活跃度环境下,绩优国企宜采取回避式战略变革模式。回避型变革既不拒绝转型,也不为获取合法性而盲目转型,而是在决定变革前充分理解转型的意义,逐步提升变革必要性。在高政府效率、高创新创业活跃度环境下,绩优民企应实施妥洽式战略变革模式,即对变革必要性形成同一认知后,衡量组织内与组织外存量资源的可获取性,稳健地开展战略变革。由于在高政府效率、高创新创业活跃度环境下,绩差国企同时具备变革的必要性和可行性,上述组织应果断确立新的战略定位,选择快速革命性变革。在非高政府效率、非高创新创业活跃度环境下,非高绩效企业应进行复兴式战略变革,即实施节奏较慢但范围较广的改变,此过程中,企业需保持持续发展与变革间的平衡。

4.2 研究贡献

4.2.1 理论启示

(1)基于制度观的战略三角框架,将制度要素纳入战略变革整合框架中,深化了对战略变革基础规律的认知,为解释中国情境下战略变革与创新创业问题提供了新的理论视角。

(2)目前,战略管理领域的学者们对战略变革与创新绩效、制度环境与创新绩效、组织要素与创新绩效等变量间的关系尚未形成统一结论。本研究通过组态分析,为单一理论视角下探讨因素间边际净效应引发的矛盾提供了新的解释和证据。

(3)现有研究较少从整合视角探讨前因变量对创新绩效的影响,本文拓展了整合视角下创新领域的相关研究。

(4)基于制度、组织、市场及变革与创新绩效组态比较分析,提出我国不同地区企业应根据当地制度环境,结合自身组织要素特征,选择与环境最为匹配的战略变革模式。

4.2.2 管理启示

(1)提高地方政府效率、创新资源利用和配置效率是帮助当地企业获取高创新绩效的重要手段。各地政府一方面应积极推动政务服务向“数治”范式转型,提高个人和法人业务处理效率;另一方面应引导企业基于数据决策降低不确定性,从而提升资源配置效率。

(2)战略变革并不必然引致创新绩效结果,这与前文认为战略变革是复杂过程的判断一致。对中国制造企业而言,绩优企业需避免过度迷信现有经营模式和产品类型,应依据组织要素特征和制度环境选择回避式或妥洽式变革模式;非高绩效企业需避免冒险转轨的冲动,应依托自身资源禀赋以及外部环境资源的可获取性,选择转向式或复兴式战略变革模式。

4.3 研究局限

(1)研究模型未包含所有可能影响企业创新绩效的要素,未来研究可以运用定性比较分析方法或其它方法作进一步分析。例如,将正式制度环境中的知识产权保护,以及组织要素中的高管团队异质性与CEO继任等变量纳入分析框架,探索上述变量间协同作用对企业创新绩效的影响。

(2)研究样本缺乏多样性,可能影响研究结论的适用范围。虽然本文研究数据具有随机性,但样本企业所处行业均为制造业。未来研究可选取服务业、高新技术产业等其它行业企业作为样本,使研究结果更具普适性。

(3)由于城市层面的政府效率和创新创业活跃度统计数据较少,因而本研究只获得了静态数据,即研究样本仅采用2018年数据。未来研究可收集更多年份数据进行战略变革模式演化的时间序列组态分析。

参考文献:

[1] 李宏贵,曹迎迎,杜运周.动态制度环境下企业创新的战略反应[J].管理学报,2018,15(6):856-864.

[2] 张明,蓝海林,陈伟宏,等.殊途同归不同效:战略变革前因组态及其绩效研究[J].管理世界,2020,36(9):168-186.

[3] RAJAGOPALAN N,SPREITZER G M.Toward a theory of strategic change:a multi-lens perspective and integrative framework[J].Academy of Management Review,1997,22(1):48-79.

[4] PENG M W,SUN S L,PINKHAM B,et al.Theinstitution-based view as a third leg for a strategy tripod[J].Academy of Management Perspectives,2009,23(3):63-81.

[5] FISS P C.Buildingbetter causal theories:a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

[6] MINTZBERG H,WATERS J A.Tracking strategy in an entrepreneurial firm[J].Family Business Review,1990,3(3):285-315.

[7] 陈传明,刘海建.企业战略变革的理论与研究方法述评[J].经济管理,2005,27(14):58-64.

[8] 项国鹏.公司战略变革模式分析:基于知识的结构化框架[J].科学学与科学技术管理,2009,30(5):99-104.

[9] MÜLLER J,KUNISCH S.Central perspectives and debates in strategic change research[J].International Journal of Management Reviews,2018,20(2):457-482.

[10] TANG Y,LI J T,YANG H Y.What I see,what I do[J].Journal of Management,2015,41(6):1698-1723.

[11] MEYER J W,ROWAN B.Institutionalizedorganizations:formal structure as myth and ceremony[J].American Journal of Sociology,1977,83(2):340-363.

[12] NORTH D C.Institutions,institutional change and economic performance[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[13] KUILMAN J G,LI J T.Grades of membership and legitimacy spillovers:foreign banks in Shanghai,1847-1935[J].Academy of Management Journal,2009,52(2):229-245.

[14] LAZZARINI S G.Strategizing by the government:can industrial policy create firm-level competitive advantage[J].Strategic Management Journal,2015,36(1):97-112.

[15] RAMASWAMY K.Organizational ownership,competitive intensity,and firm performance:an empirical study of the Indian manufacturing sector[J].Strategic Management Journal,2001,22(10):989-998.

[16] PENG M W,WANG D Y L,JIANG Y.An institution-based view of international business strategy:a focus on emerging economies[J].Journal of International Business Studies,2008,39(5):920-936.

[17] CHOI S B,LEE S H,WILLIAMS C.Ownership and firm innovation in a transition economy:evidence from China[J].Research Policy,2011,40(3):441-452.

[18] SCHUMPETER J A.Capitalism,socialism and democracy[M].New York:Routledge,2013.

[19] ARROW K.Economicwelfare and the allocation of resources for invention[M]//The rate and direction of inventive activity:Economic and social factors. Princeton University Press, 1962:609-626.

[20] 杨若愚.市场竞争、政府行为与区域创新绩效——基于中国省级面板数据的实证研究[J].科研管理,2016,37(12):73-81.

[21] ALDRICHH E, RUEF.Organizations evolving [M].London:Sage, 2006.

[22] HOFER C, SCHENDEL D.Strategy formulation: analytical concepts [M].MN: West Publishing Company, 1978.

[23] CARPENTER M A.Theprice of change:the role of ceo compensation in strategic variation and deviation from industry strategy norms[J].Journal of Management,2000,26(6):1179-1198.

[24] 杨艳,陈贻杰,陈收.战略变革对企业绩效的影响:基于货币政策的调节作用[J].管理评论,2015,27(1):66-75.

[25] 刘鑫,薛有志.CEO继任、业绩偏离度和公司研发投入:基于战略变革方向的视角[J].南开管理评论,2015,18(3):34-47.

[26] TANG JY,CROSSAN M,ROWE W G.Dominant CEO,deviant strategy,and extreme performance:the moderating role of a powerful board[J].Journal of Management Studies,2011,48(7):1479-1503.

[27] 叶康涛,张姗姗,张艺馨.企业战略差异与会计信息的价值相关性[J].会计研究,2014(5):44-51,94.

[28] FISS P C.Building better causal theories:a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

[29] VIDALE,MITCHELL W.Virtuous or vicious cycles? the role of divestitures as a complementary penrose effect within resource-based theory[J].Strategic Management Journal,2018,39(1):131-154.

[30] GRECKHAMERT.CEO compensation in relation to worker compensation across countries:the configurational impact of country-level institutions[J].Strategic Management Journal,2016,37(4):793-815.

[31] DELMAS M A,PEKOVIC S.Organizationalconfigurations for sustainability and employee productivity:a qualitative comparative analysis approach[J].Business & Society,2018,57(1):216-251.

[32] WAGEMANNC Q.Set-theoretic methods for the social sciences:a guide to qualitative comparative analysis[M].Cambrige:Cambrige University Press,2012.

[33] 蔡贵龙,郑国坚,马新啸,等.国有企业的政府放权意愿与混合所有制改革[J].经济研究,2018,53(9):99-115.

[34] 黄玖立,李坤望.吃喝、腐败与企业订单[J].经济研究,2013,48(6):71-84.

(责任编辑:张 悦)

或●表示原因变量出现,用⊗或

或●表示原因变量出现,用⊗或 表示原因变量不出现。其中,大圈表示核心条件;小圈表示非核心条件/辅助条件;空格表示原因变量可有可无

表示原因变量不出现。其中,大圈表示核心条件;小圈表示非核心条件/辅助条件;空格表示原因变量可有可无