0 引言

作为城市化进程中值得关注的一种现象——城市蔓延(Urban Sprawl)是指城市边缘无序、低密度、非均衡、非计划性的扩张[1-2],具有区域功能单一、空间错配、依赖交通工具等特征,使原来集中在中心区域的城市活动扩散到城市外围,导致城市形态呈现分散化空间特征,并带来诸如土地资源浪费、环境恶化、农业用地流失、公共产品与服务分配不均等负面问题[3-4]。相比城市规模蕴含的规模经济、集聚经济等效用,城市蔓延更多反映了对城市经济密度的稀释,不仅表现为城市空间跃进或“蛙跳”,还从城市人文环境与管理组织上呈现出紊乱状态[5]。我国的城市蔓延出现于改革开放之后,相比发达国家,我国的城市蔓延是伴随城市化快速发展而同时出现的,虽然城镇化水平从1978年的17.92%提高到2019年的60.60%,但空间城市化速度快于人口城市化,导致城市蔓延,尤其是大、中城市表现得最明显[6]。城市蔓延降低了产业、商业服务的可达性或空间邻近性[7],减少了创新人员之间的互动机会,从而可能减少创新行为,这是因为空间邻近性是实现创新空间集聚与知识溢出的催化条件[8]。同时,也有学者发现,由于土地和房租成本较高,初创企业或规模较小的创新型企业往往倾向选址在人口密集度较低且与相关业务企业距离较近的地区[9]。因此,城市蔓延是否有利于城市创新空间集聚是值得探讨的话题。

1 文献综述

在城市蔓延测度方面,有学者采用夜间灯光亮度[10]、城市人口密度[11]、城市建成面积增速、城市人口增速[12]等数据,通过构造单一指标衡量城市蔓延水平。也有学者通过构建综合指标进行测度,如Torrens[13]从城市增长、社会因子、分散化、通达性等方面测度美国德克萨斯州的城市蔓延水平;Hamidi & Ewing[14]基于开发密度、土地综合利用水平、商业活动中心度以及街道可达性4个维度,对2000-2010年美国城市蔓延水平进行测度;Liu等[15]从市区规模、城市密度以及城市分化度3个维度综合分析2000-2010年全球城市蔓延趋势。

在城市蔓延成因方面,主要归结为市场失灵、政策制度、社会文化、交通进步等方面[16-17]。规制学派将城市蔓延原因归结为二战后资本主义国家为实现资本积累,通过政策调整并最终在城市发展过程中呈现出的结果;也有学者从土地规制角度分析并指出,城市蔓延是利益相关方通过博弈对土地利用达成的一种结果。除区域规划缺乏、居民区位选择偏好、政府政策导向等共性因素外[18],土地财政体系、市场不确定性、人口增长、户籍制度等也是导致我国城市蔓延的重要诱因[19-20]。此外,也有学者认为,适度的城市蔓延是工业化、城镇化的基础条件,因此地方政府对城市增长的迫切需求也容易造成城市蔓延[21]。

在城市蔓延影响方面,已有研究多集中于讨论城市蔓延对生产效率、经济增长、工资水平、主观幸福感等方面的影响[10,22-23],探析城市蔓延下创新空间集聚效应的研究比较罕见。鉴于此,本文基于2007-2018年中国地级城市面板数据,从创新效率、知识溢出、就业匹配3个维度,检验城市蔓延对城市创新空间集聚的影响与作用机理。相较以往研究,本文从3个方面进行拓展:①在研究视角上,从中介效应视角构建模型,深入剖析城市蔓延带来的外部效应对城市创新空间集聚的作用机制,进一步丰富城市蔓延问题研究维度;②在研究方法上,基于自举法获得3种机制变量的中介调节效应,能够更加准确地反映样本的真实分布情况,确保研究结论的可靠性;③在研究实践上,细化不同区位、不同规模城市蔓延对创新空间集聚的异质化影响,为我国创新驱动发展战略实施与新型城镇化建设提供决策依据。

2 机制分析

2.1 创新效率机制

学者们普遍发现城市蔓延会抑制经济效率,这是因为在城市规模尚未达到最优水平时,城市蔓延对城市密度的过早稀释损害了城市劳动生产率,进而降低了集聚经济的正向效应,尤其是小规模城市[24]。但通信技术发展以及弹性工作制在高端产业中的逐渐推广,降低了地理邻近性在通勤成本中的重要性及其对信息流的摩擦“阻力”。因此部分学者提出,城市蔓延与城市生产率之间也可能存在不确定关系甚至是正向关系。如叶宁华等[25]发现,我国部分地区已出现过度集聚现象,在密度较高城市,容易出现交通拥挤、高房价,导致集聚下的不经济性超过集聚对生产率的贡献;魏守华等[11]认为,我国现代城市扩张呈现多中心集聚模式,并实证适当的城市蔓延可能改善城市空间结构、提升集聚经济效应。

由此,本文提出研究假设如下:

H1:城市蔓延会通过降低创新效率对创新空间集聚产生负向作用,当城市蔓延因稀释就业密度而降低创新效率时,这种负向作用可能被强化。

2.2 知识溢出机制

由于我国城镇化进程仍处于上升发展阶段,大量优质创新要素向规模大、密度高的中心城区集聚,而紧凑、规则的城市空间形态更利于强化创新主体间的空间关联,促进创新主体间的信息交流与知识溢出,产生创新空间集聚效应。但由于城市核心集聚区往往具有较高的通勤成本与房价,对作为重要知识载体的创新主体产生拥挤效应,使其不得不选择在城郊地区居住或建厂。因此,若不进行合理规划,可能引致城市蔓延、拉大创新主体间的空间距离、增大隔离性、提高学习交流成本,从而弱化知识溢出效应,抑制创新空间集聚。我国主要通过布局各类创新示范区或高新技术园区搭建创新服务平台,推动创新主体与创新要素集聚,同时,依赖完善的生产、生活配套设施,才能实现创新基础设施共享,有效引导创新要素集聚。研究表明,相对于低密度、无序发展的城市,具有合理规划、高密度发展的城市,其公共基础设施利用率更高 [26]。一方面,在高密度发展城市中心区,其原有基础设施被充分利用,节约了土地资源;另一方面,城市蔓延促使大量建设资源流向新城区,但人才流动相对滞后,因此出现大量“无人”新区,不仅耗费财力、物力,而且容易导致基础设施的盲目、重复性投资。更甚者,创新主体间为争夺有限资源,有可能采取零和博弈或以邻为壑的恶性竞争手段,从而阻碍城市创新空间集聚水平提升。

由此,本文提出研究假设如下:

H2:城市蔓延会通过抑制知识溢出对城市创新空间集聚产生稀释作用,同时,基础设施投入增加可能会加剧这种稀释效应。

2.3 就业匹配机制

Ellison & Fudenberg[27]指出,劳动力市场共享有效解释了企业空间集聚行为,粘性工资成为企业与劳动力集聚的动力。这是因为粘性工资的存在可以降低劳动力失业风险,若出现大规模工人失业,企业也会遭受损失。此外,陈旭和秦蒙[28]认为,较大规模城市中的就业平台、产业种类丰富,对高技能人才的吸引力更强,大城市的高收入更多是由劳动技能的既定分布所致,适当的城市蔓延能够进一步释放城市空间,虽然增加了通勤成本,但可以通过工资上涨作为补偿。因此,从就业匹配角度而言,城市蔓延会使部分中产阶级与高技术阶层外迁、创新产业与工作岗位从中心城区转移至郊区,从而降低城市创新劳动力就业密度,减少中心城区就业机会,加之我国城乡二元户籍制度、郊区创新配套设施建设滞后等因素,造成创新就业岗位和人才空间分布不匹配,最终可能对城市创新空间集聚产生掣肘。

由此,本文提出研究假设如下:

H3:城市蔓延通过降低就业匹配度抑制城市创新空间集聚,但在工资水平较高城市则不一定产生相同效果。

3 研究设计

3.1 模型设定与变量说明

本文构建中介效应模型的表达式为:

Medit=β0+β1Sprit+∑λitControlit+εit

(1)

Aggit=γ0+γ1Sprit+γ2Medit+γ3Sprit×Medit+∑λitControlit+εit

(2)

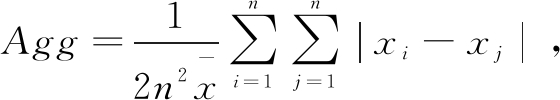

式中,因变量Agg表示城市创新空间集聚水平,本文采用相对区位基尼系数衡量城市创新空间集聚度,计算公式为: 式中,

式中, 分别为城市外观设计、实用新型以及发明专利申请数量,Y为城市三类专利申请总量,其值位于0~(1-1/n)之间,取值越大表示城市创新集聚程度越高。

分别为城市外观设计、实用新型以及发明专利申请数量,Y为城市三类专利申请总量,其值位于0~(1-1/n)之间,取值越大表示城市创新集聚程度越高。

核心自变量Spr表示城市蔓延,本文借鉴王家庭和谢郁[18]的测度方法,采用城市建成区面积增长率与市区人口增长率比值作为城市蔓延表征指标。Spr>1,表示发生城市蔓延;Spr≤1,表示城市收缩。

中介变量Med用以诠释Spr对Agg的间接影响,主要包括:①城市创新效率Eff。采用基于Malmquist-DEA方法测算;②知识溢出水平Spi。创新主体间的知识溢出往往以高端人才为载体,通过面对面方式传播,因此,本文选取高等学校在校生人数占比表征;③就业匹配水平Mat。根据Baumgarder[29]的研究,采用城市专业化程度衡量城市就业匹配质量,专业化程度越高表示匹配质量越高。

控制变量Control包括:①开放水平(Open),选取当年实际使用外资金额占GDP比重表示;②金融发展水平(Fin),采用城市年末金融机构各项存贷款余额与地方生产总值比值测度;③业结构水平(Ind),采用第二、第三产业产值占GDP的比重表示,εit为误差项。

待估系数γ1衡量Spr对Agg的全局处理效应;待估系数γ3衡量Spr对Agg的全局调节效应;Med在Spr与Agg之间的中介调节效应为β1· (γ2+γ3ΔSpr)。

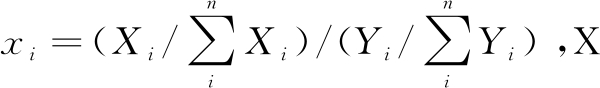

3.2 样本选择与数据来源

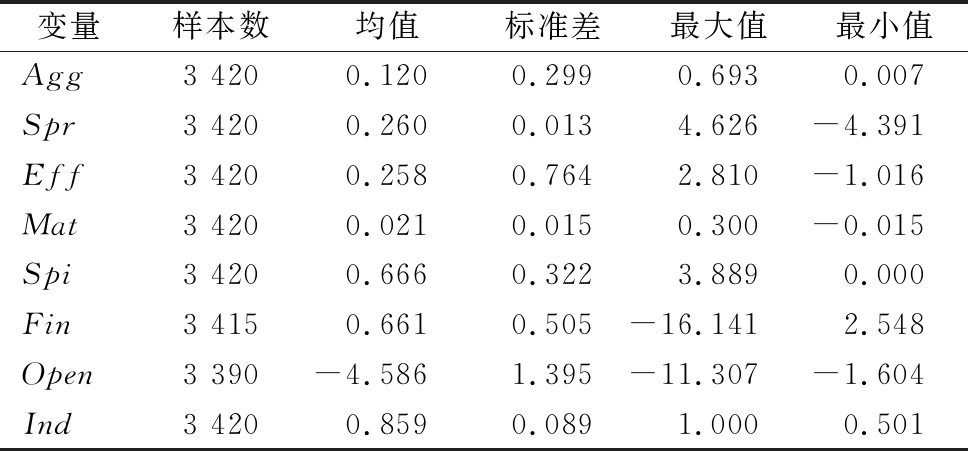

剔除数据缺失较严重的部分城市,最终研究样本为2007-2018年我国285个地级城市,为避免极端值影响,对样本在 1% 区间进行双向缩尾处理。本文城市专利申请量和专利授权量数据来源于中国研究数据平台的创新专利研究库CIRD,其它变量数据来源于EPS数据平台。表1给出了所有变量取对数后的统计性描述结果。

表1 各变量统计性描述结果

变量样本数均值标准差最大值最小值Agg3 4200.1200.2990.6930.007Spr3 4200.2600.0134.626-4.391Eff3 4200.2580.7642.810-1.016Mat3 4200.0210.0150.300-0.015Spi3 4200.6660.3223.8890.000Fin3 4150.6610.505-16.1412.548Open3 390-4.5861.395-11.307-1.604Ind3 4200.8590.0891.0000.501

4 实证分析

4.1 基准回归

首先,借鉴Preacher [30]的检验方法,采用结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)进行回归检验,并使用自举法获得中介条件效应标准误和置信区间。此时置信区间计算是修正偏误且非对称的,能更准确地反映中介条件效应样本分布情况。

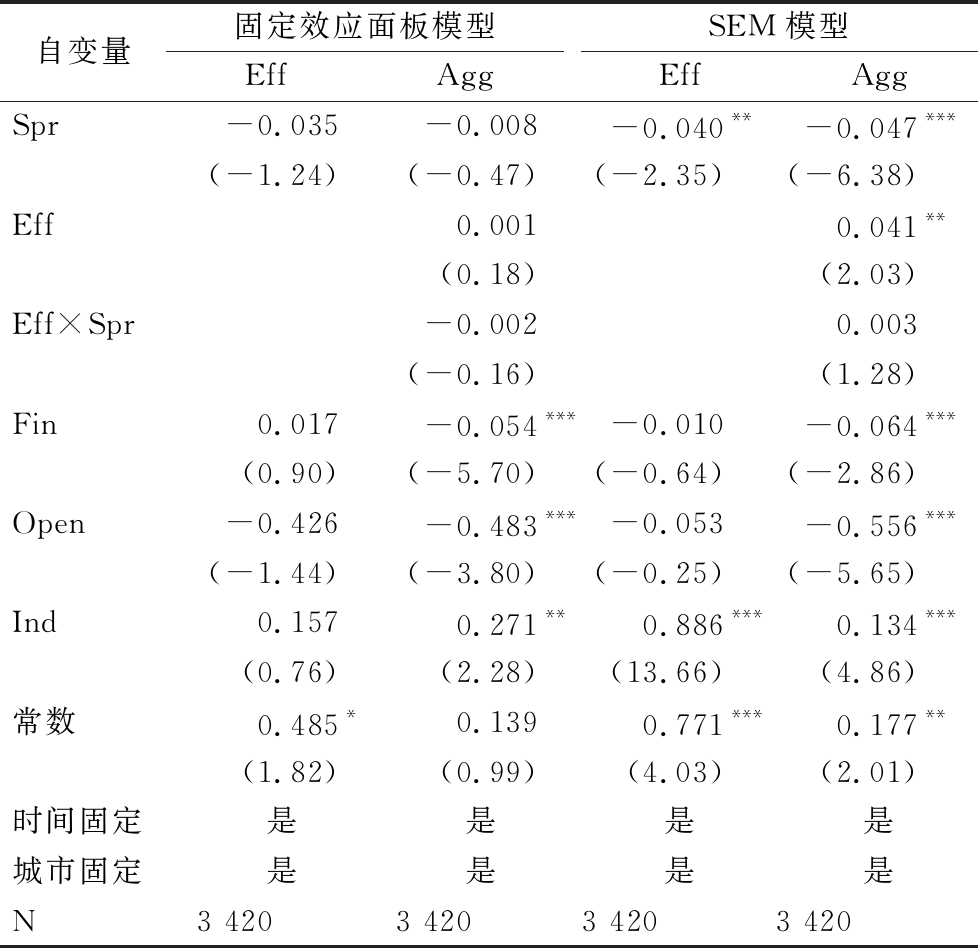

4.1.1 创新效率机制检验

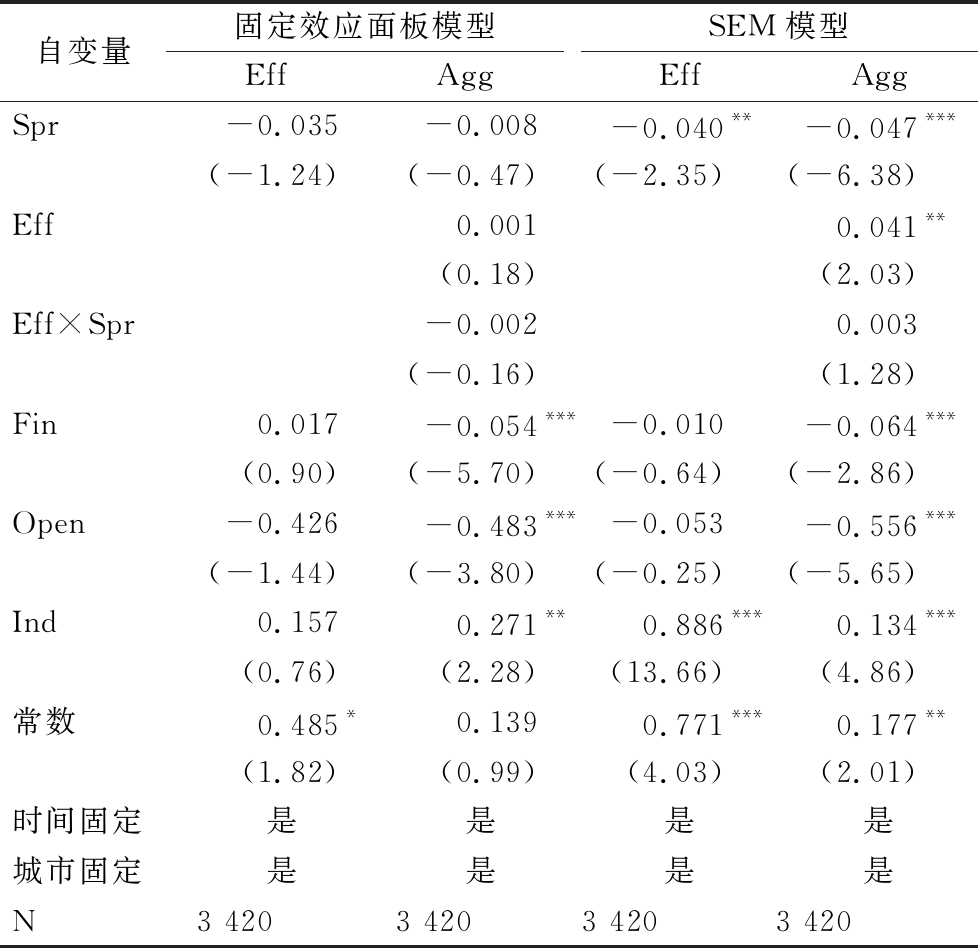

由表2看出,在Agg为因变量的SEM模型中,城市蔓延变量Spr的回归系数γ1显著为负,表示城市蔓延对城市创新空间集聚具有显著负向的全局处理效应,与多数研究结论一致;城市创新效率Eff的回归系数γ2显著为正,表示城市创新效率越高,越有利于城市创新空间集聚;两者交乘项Eff×Spr的回归系数γ3不显著,表示城市蔓延通过创新效率对城市创新空间集聚未产生显著全局调节效应。同时,在Eff为因变量的SEM模型中,Spr的回归系数β1显著为负,表示城市蔓延显著抑制了城市创新效率提升。控制变量回归系数显示,产业结构Ind升级优化能够对城市创新空间集聚提供有效支撑,因此各城市应注重产业结构优化升级,扩充第二、第三产业规模,为城市创新空间集聚提供良好的服务环境;而金融成熟度Fin和开放水平Open均与创新集聚呈现负向关联,这可能是由于城市创新空间集聚依然面临较强融资约束,外商投资渠道并不畅通,对城市创新空间集聚带来一定阻滞。

表2 创新效率机制检验结果

自变量固定效应面板模型EffAggSEM模型EffAggSpr-0.035-0.008-0.040**-0.047***(-1.24)(-0.47)(-2.35)(-6.38)Eff0.0010.041**(0.18)(2.03)Eff×Spr -0.0020.003(-0.16)(1.28)Fin0.017-0.054***-0.010-0.064***(0.90)(-5.70)(-0.64)(-2.86)Open-0.426-0.483***-0.053-0.556***(-1.44)(-3.80)(-0.25)(-5.65)Ind0.1570.271**0.886***0.134***(0.76)(2.28)(13.66)(4.86)常数0.485*0.1390.771***0.177**(1.82)(0.99)(4.03)(2.01)时间固定是是是是城市固定是是是是N3 420 3 420 3 420 3 420

注:括号中为待估系数的t值;***、**和*分别表示变量在1%、5%和10%的置信水平下显著

创新效率Eff的中介调节效应结果如表3所示,可以发现,随着城市蔓延加剧,城市创新效率的负向中介调节效应逐渐弱化,也就是说,城市蔓延经过创新效率的中介调节后,对创新集聚的负向作用呈现边际递减趋势,这可能是由于城市蔓延使得创新产业日趋转移至城郊工业园区,降低了用地、厂房等创新资本投入成本并逐渐形成规模效应。

表3 城市创新效率的中介调节效应测度结果

Spr变化量中介调节效应P值95%置信区间均值-1个单位标准差-0.000 03***0.000[-0.000 6,-0.000 7]均值+1个单位标准差-0.000 05***0.000[-0.00 1,-0.000 5]

本文进一步将就业密度Emp作为城市蔓延影响创新效率的调节变量,检验假设H1。因此,在模型(1)、(2)中加入就业密度变量Emp,具体表达式如下:

Effit=β0+β1Sprit+β2Empit+β3Empit×Sprit+∑λitControlit+εit

(3)

Aggit=γ0+γ1Sprit+γ2Effit+γ3Empit+γ4Empit×Sprit+∑λitControlit+εit

(4)

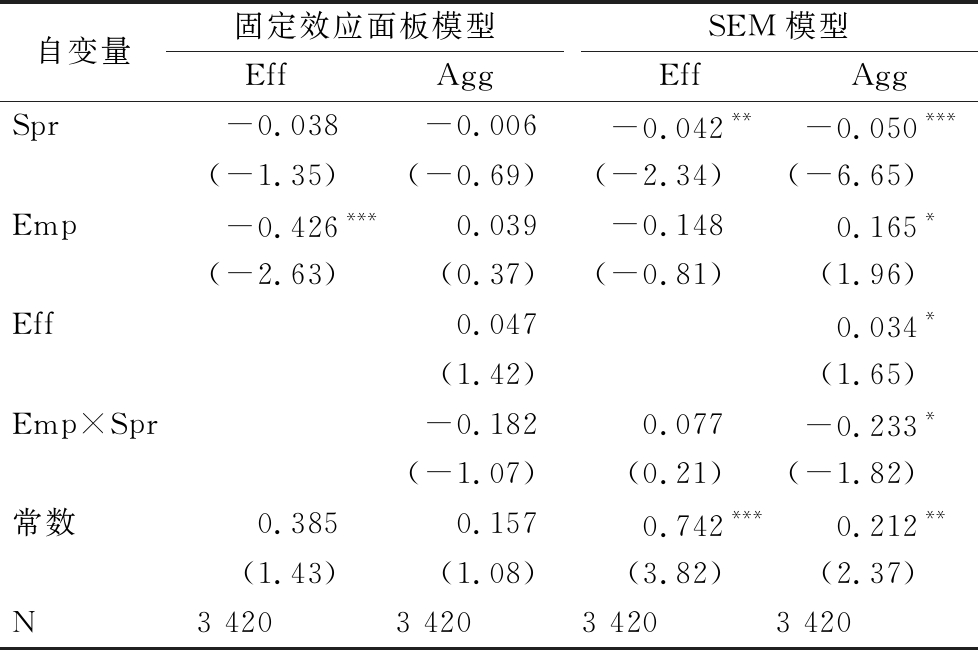

式中,Emp采用城市科研、技术服务和地质勘查从业人员数量与建成区面积比值表征,此时中介调节效应表达式为γ2×(β1+β3·ΔEmp)。由表4看出,在Agg为因变量的SEM模型中,Spr和Eff系数的符号与表2相同。Emp回归系数显著为正,表示就业密度越高,城市创新空间集聚水平越高;Emp×Spr系数显著为负,表示城市蔓延可能降低就业密度,从而对城市创新空间集聚产生更显著的负向作用,印证了假设H1。在Eff为因变量的SEM模型中,就业密度与城市创新效率呈现正向关系。同时,Spr系数表示加入Emp变量后,城市蔓延对创新效率的负向作用依然显著。此外,加入Emp变量后,Eff的中介调节效应均显著为负。

表4 加入Emp变量后创新效率机制检验结果

自变量固定效应面板模型EffAggSEM模型EffAggSpr-0.038-0.006-0.042**-0.050*** (-1.35)(-0.69)(-2.34)(-6.65)Emp-0.426***0.039-0.1480.165* (-2.63)(0.37)(-0.81)(1.96)Eff0.0470.034* (1.42)(1.65)Emp×Spr -0.1820.077-0.233* (-1.07)(0.21)(-1.82)常数0.3850.1570.742***0.212** (1.43)(1.08)(3.82)(2.37)N3 420 3 420 3 420 3 420

注:各回归均纳入了控制变量、时间固定效应和个体固定效应,结果未予显示。下同

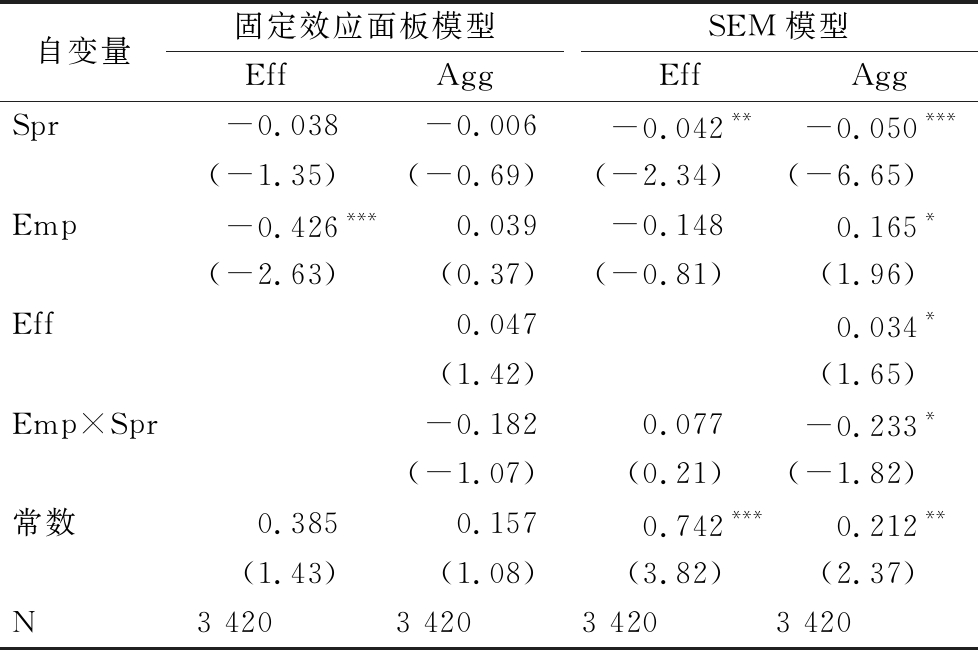

4.1.2 知识溢出机制检验

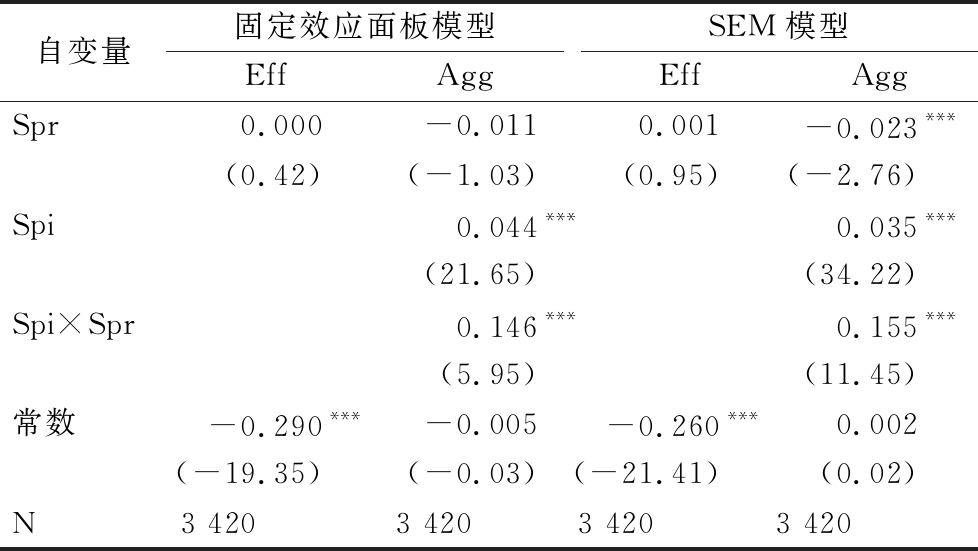

从表5看出,在 Agg为因变量的SEM模型中,Spr的回归系数显著为负,同样证明了城市蔓延对城市创新空间集聚具有显著的负向全局处理效应;Spi的回归系数表示知识溢出越多,越有利于城市创新集聚;交乘项Spi×Spr的回归系数表示城市蔓延通过知识溢出对创新集聚产生显著正向全局调节效应。同时,在Spi为因变量的SEM模型中,Spr的回归系数不显著,表示城市蔓延未显著影响知识溢出效应,部分印证了假设H2。

表5 知识溢出机制检验结果

自变量固定效应面板模型EffAggSEM模型EffAggSpr0.000-0.0110.001-0.023***(0.42)(-1.03)(0.95)(-2.76)Spi0.044***0.035***(21.65)(34.22)Spi×Spr 0.146***0.155***(5.95)(11.45)常数-0.290***-0.005-0.260***0.002(-19.35)(-0.03)(-21.41)(0.02)N3 420 3 420 3 420 3 420

根据假设H2,基础设施可以作为城市蔓延影响知识溢出的调节变量,因此将模型(1)、(2)加入基础设施变量Inf进行扩展,这里采用互联网用户量表征。表达式如下:

Spiit=β0+β1Sprit+β2Infit+β3Infit×Sprit+∑λitControlit+εit

(5)

Aggit=γ0+γ1Sprit+γ2Spiit+γ3Infit+γ4Infit×Sprit+∑λitControlit+εit

(6)

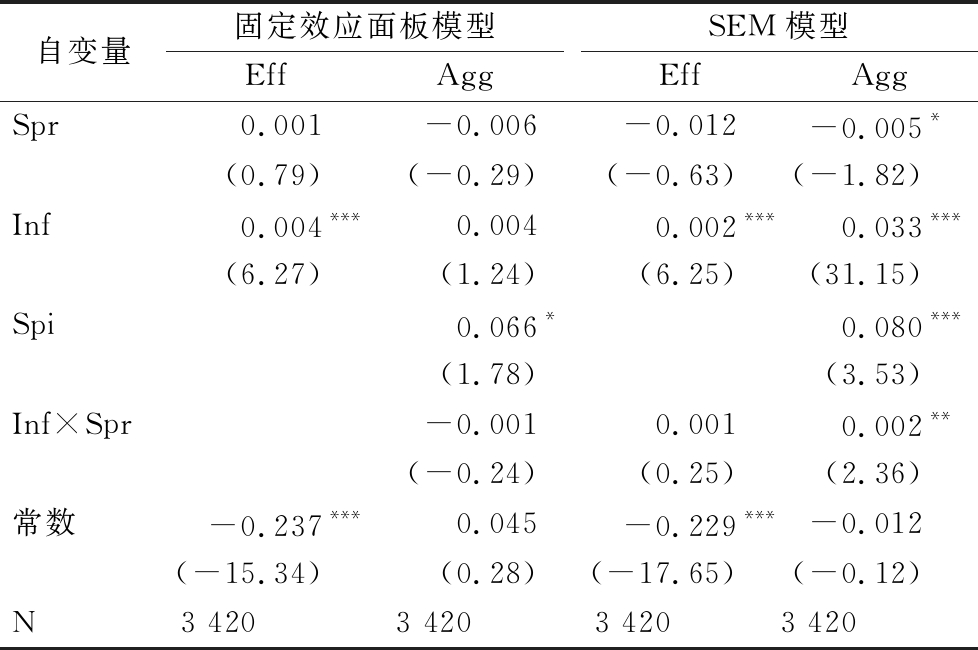

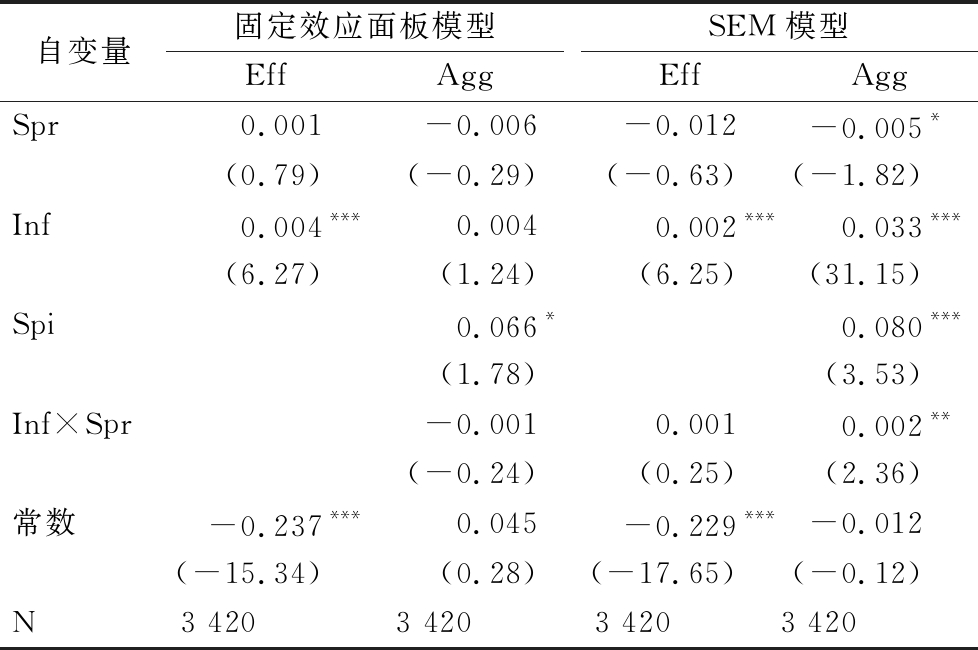

从表6可以看出,在Agg为因变量的SEM模型中,Spr和Spi的系数依然显著且符号与表5相同。Inf回归系数表示基础设施投入越多,对城市创新空间集聚的正向影响越显著;Inf×Spr系数表示城市蔓延通过基础设施对城市创新空间集聚产生正向全局调节效应,这可能是因为城市蔓延会提高创新产品运输费用和基础设施建设成本,并以税收等形式转化为创新生产成本,从而迫使创新主体不得不通过集聚产生的正向外部性抵消上述成本,因此创新集聚度提升。其总体反映出虽然我国城市基础设施不断完善,但未形成联系紧密、分工有序的城市网络,且城市中心城区的辐射带动作用有限,抑制了城市创新空间集聚。以上结论与柯善咨等(2008)和刘修岩(2014)的研究结果相互印证。在Spi为因变量的SEM模型中,基础设施不断完善及创新主体间通勤成本的不断降低,有助于创新主体间信息交流与知识溢出。此外,随着基础设施投入增加,城市蔓延通过知识溢出机制的中介调节后,对城市创新空间集聚的负向影响会愈显著。

表6 加入Inf变量后知识溢出机制检验结果

自变量固定效应面板模型EffAggSEM模型EffAggSpr0.001-0.006-0.012-0.005* (0.79)(-0.29)(-0.63)(-1.82)Inf0.004***0.0040.002***0.033*** (6.27)(1.24)(6.25)(31.15)Spi0.066*0.080*** (1.78)(3.53)Inf×Spr -0.0010.0010.002** (-0.24)(0.25)(2.36)常数-0.237***0.045-0.229***-0.012 (-15.34)(0.28)(-17.65)(-0.12)N3 420 3 420 3 420 3 420

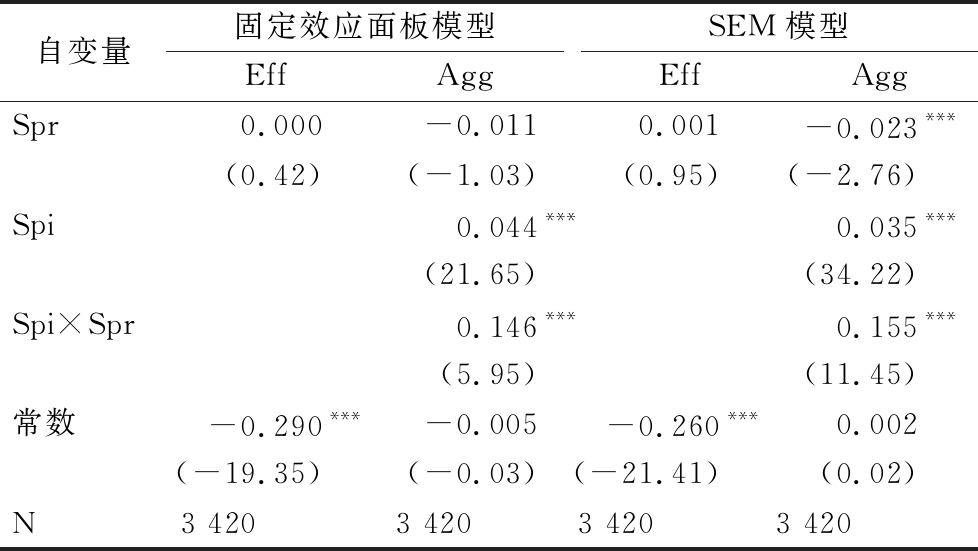

4.1.3 就业匹配机制检验

从表7可以看出,在 Agg为因变量的SEM模型中,Spr的回归系数显著为负,再次印证了城市蔓延对城市创新空间集聚具有显著负向全局处理效应;就业匹配变量Mat的回归系数表示就业匹配度越高,越有利于城市创新集聚;交乘项Mat×Spr的回归系数表示城市蔓延未能通过就业匹配机制对城市创新空间集聚产生显著全局调节效应。同时,在Mat为因变量的SEM模型中,Spr的回归系数显著为负,表示城市蔓延会降低就业匹配水平。此外,随着城市蔓延加剧,就业匹配对城市创新空间集聚的负向中介调节作用减弱,这可能是由于适当的城市蔓延能够释放城市中过于密集的创新就业空间,虽然增加了通勤成本,但往往可以通过工资上涨产生补偿效应。

表7 就业匹配机制检验结果

自变量固定效应面板模型EffAggSEM模型EffAggSpr-0.007-0.011-0.054***-0.046***(-0.64)(-1.33)(-5.71)(-6.23)Mat0.019 0.042**(1.21) (2.07)Mat×Spr 0.005 0.001(0.49) (0.06)常数-0.1410.143-2.191***0.174**(-1.23)(1.02)(-4.50)(1.97)N3 420 3 420 3 420 3 420

根据假设H3,将工资水平Wage作为城市蔓延影响就业匹配水平的调节变量,在模型(1)、(2)中加入工资水平变量进行扩展,具体表达式如下:

Matit=β0+β1Sprit+β2Wageit+β3Wageit×Sprit+∑λitControlit+εit

(7)

Aggit=γ0+γ1Sprit+γ2Matit+γ3Wageit+γ4Wageit×Sprit+∑λitControlit+εit

(8)

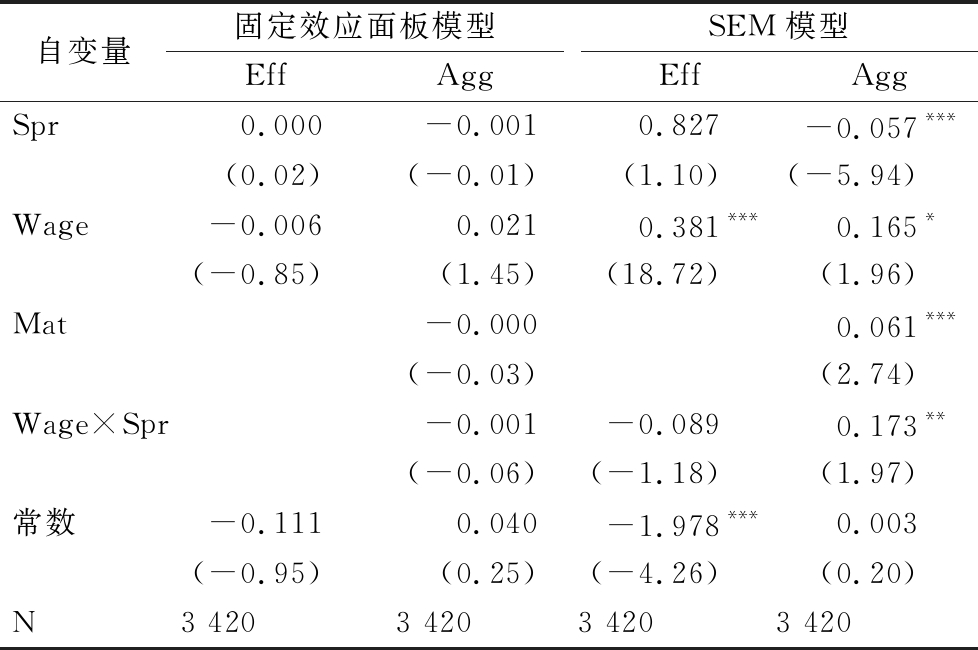

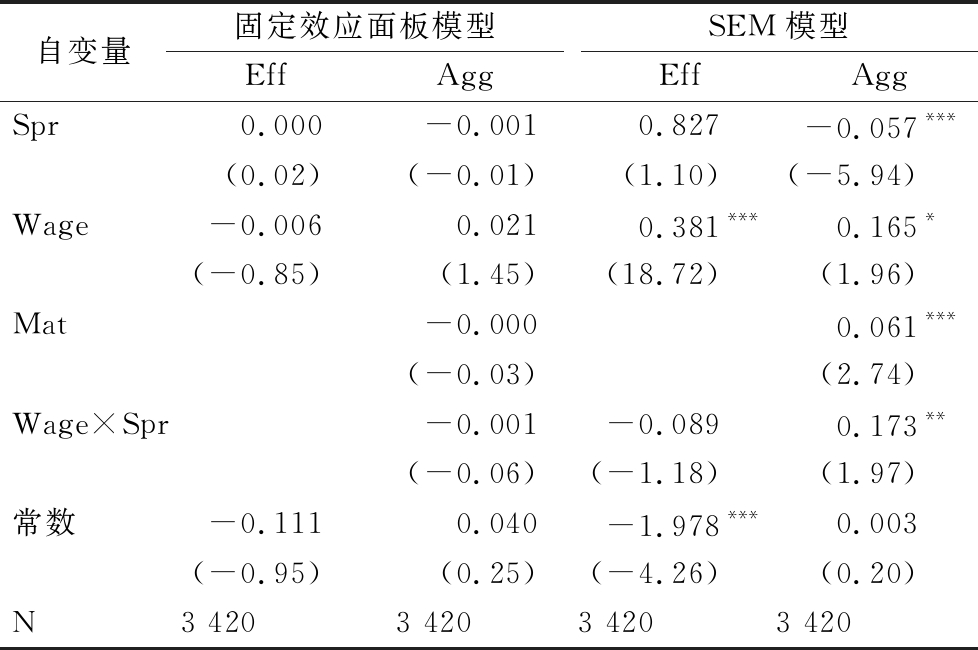

就业匹配机制检验结果如表8所示,可见,在Agg为因变量的SEM模型中,Spr和Mat的回归系数依然显著;Wage回归系数表示工资水平对城市创新空间集聚产生正向促进作用;Wage×Spr回归系数显著为正,表示城市蔓延通过工资水平对城市创新空间集聚产生正向全局调节效应,佐证了假设H3。这可能是由于城市蔓延后期城市分割得到缓解,在更大的市场空间内扩大了企业生产规模,因此会对创新劳动力产生工资补偿效应,从而成为城市创新空间集聚的动力。在Mat为因变量的SEM模型中,工资水平不断提升,有利于降低创新人才就业风险,促进就业匹配。

表8 加入Wage变量后就业匹配机制检验结果

自变量固定效应面板模型EffAggSEM模型EffAggSpr0.000-0.0010.827-0.057*** (0.02)(-0.01)(1.10)(-5.94)Wage-0.0060.0210.381***0.165* (-0.85)(1.45)(18.72)(1.96)Mat-0.0000.061*** (-0.03)(2.74)Wage×Spr -0.001-0.0890.173** (-0.06)(-1.18)(1.97)常数-0.1110.040-1.978***0.003 (-0.95)(0.25)(-4.26)(0.20)N3 420 3 420 3 420 3 420

此外,加入Wage变量后,Mat的中介调节效应均显著为负,说明随着工资水平提升,城市蔓延可能通过就业匹配机制对城市创新空间集聚产生更显著的负向作用。虽然城市蔓延的工资补偿效应不断强化,但由于创新人才的薪资期望严重偏离实际创新效益,加上专业认知局限性,难以满足创新企业期望,抑或创新企业为就业者提供虚高的前景预期,导致就业者误判、甚至被欺骗,最终选择离职或解聘,造成匹配双方预期差距较大,从而对城市创新集聚产生更大掣肘。

4.2 稳健性分析

为保证估计结果可靠,本文通过调整创新集聚变量和城市蔓延变量进行稳健性分析。

更换创新集聚变量。本文采用CV变异指数,即城市专利申请量的标准差/平均数作为城市创新空间集聚的替代变量,该值越大,表示创新集聚水平越高。

更换城市蔓延变量。有学者指出,建成区面积与市区人口在空间范围上不对应,且当部分地级市在某年出现城区人口流出、人口增长率为负的情况时,采用建成区面积增长率与市区人口增长率比值计算,其值为负并不能说明城市蔓延程度较低。因此,本文采用建成区面积增长率与城区人口增长率的差值衡量城市蔓延程度,差值越大,表示城市蔓延程度越高。

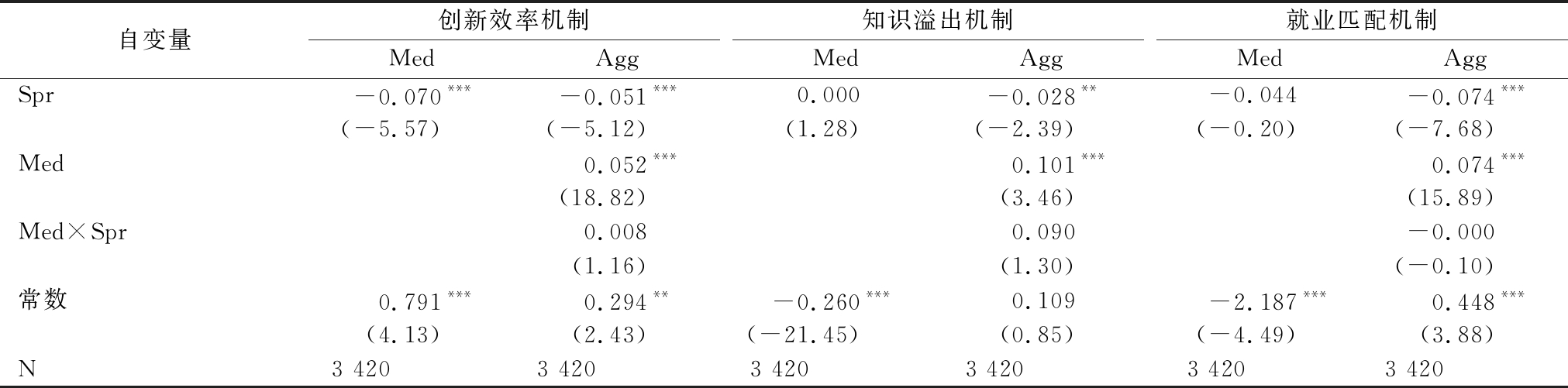

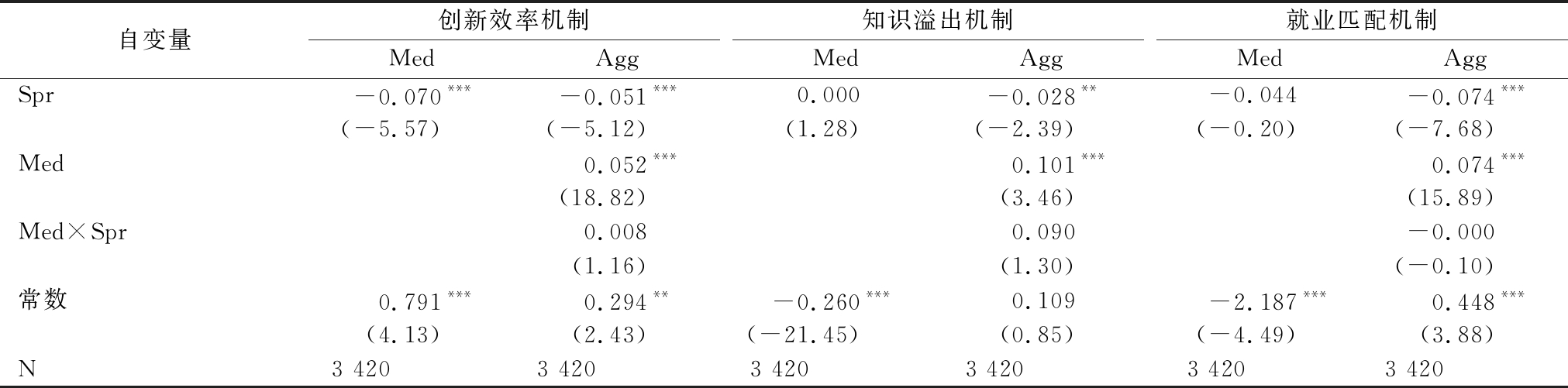

如表9所示,城市蔓延与三大中介机制对城市创新空间集聚的影响方向均未发生实质性变化,显著性水平也未出现明显差异,即检验结果与基准回归结果相互印证。

表9 调整关键变量的SEM模型检验结果

自变量创新效率机制MedAgg知识溢出机制MedAgg就业匹配机制MedAggSpr-0.070***-0.051***0.000-0.028**-0.044-0.074***(-5.57)(-5.12)(1.28)(-2.39)(-0.20)(-7.68)Med0.052***0.101***0.074***(18.82)(3.46)(15.89)Med×Spr0.008 0.090 -0.000(1.16) (1.30) (-0.10)常数0.791***0.294**-0.260***0.109-2.187***0.448***(4.13)(2.43)(-21.45)(0.85)(-4.49)(3.88)N3 4203 4203 4203 4203 4203 420

注:此处Eff、Spi、Mat等3种机制变量均用Med统一指代

4.3 异质性分析

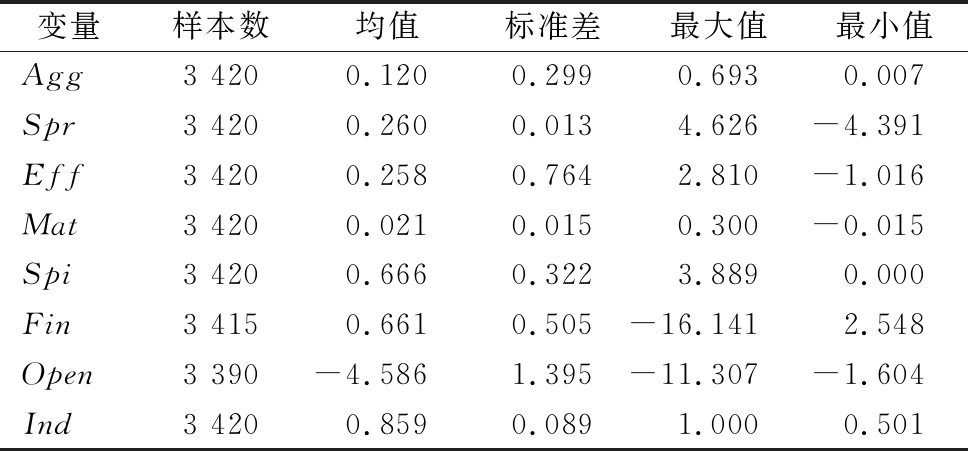

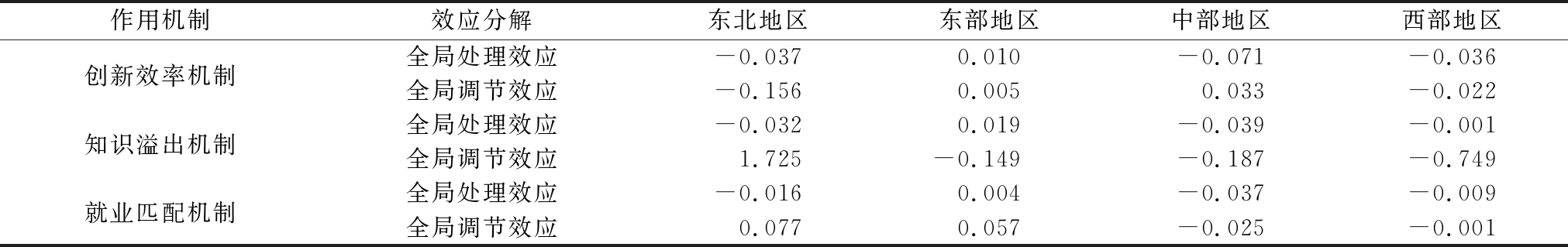

4.3.1 城市区位异质性

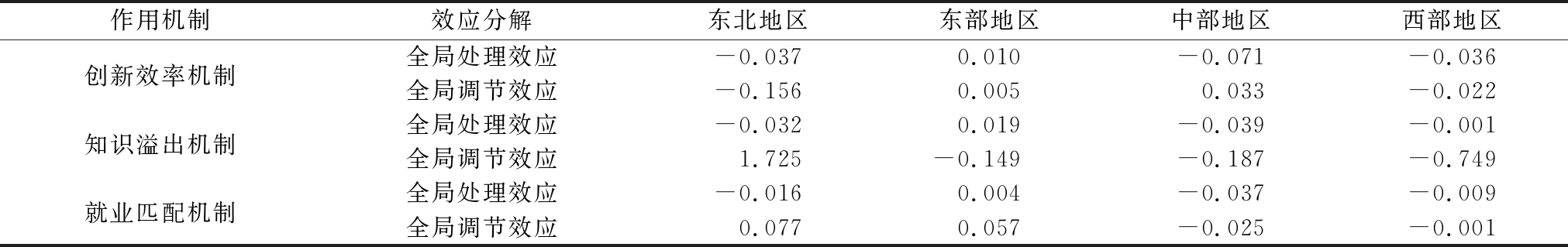

回归结果整理如10所示。可以看出,四大经济区的城市蔓延普遍对城市创新空间集聚产生负向全局处理效应。具体而言,在创新效率机制作用下,仅东部地区具有正向全局处理效应,全局调节效应为正的地区为东部和中部地区;在知识溢出机制作用下,仅东部地区具有正向全局处理效应,全局调节效应为正的地区为东北地区;在就业匹配机制作用下,东部地区具有正向全局处理效应,东北和东部产生了正向全局调节效应。总体来看,我国东部城市借助自身区位与创新资源优势,充分挖掘创新空间潜能,强化创新主体间的空间关联,促进了信息交流,带动了城市创新空间集聚水平提升。

表10 城市区位异质性分析结果

作用机制效应分解东北地区东部地区中部地区西部地区创新效率机制全局处理效应-0.0370.010-0.071-0.036全局调节效应-0.1560.0050.033-0.022知识溢出机制全局处理效应-0.0320.019-0.039-0.001全局调节效应1.725-0.149-0.187-0.749就业匹配机制全局处理效应-0.0160.004-0.037-0.009全局调节效应0.0770.057-0.025-0.001

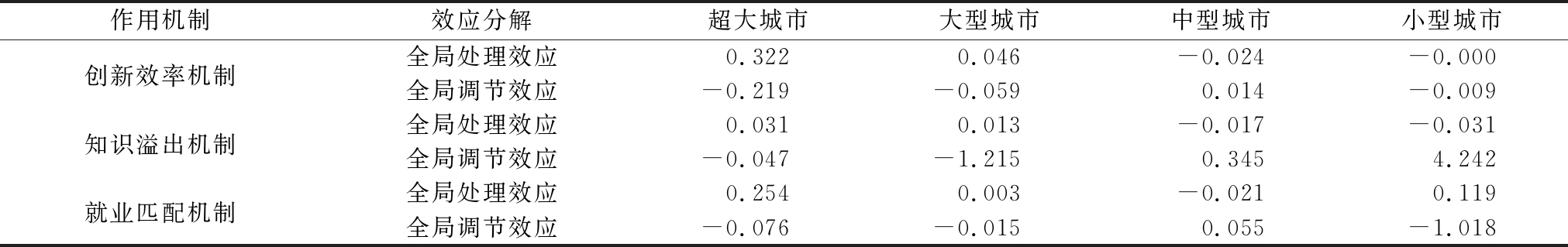

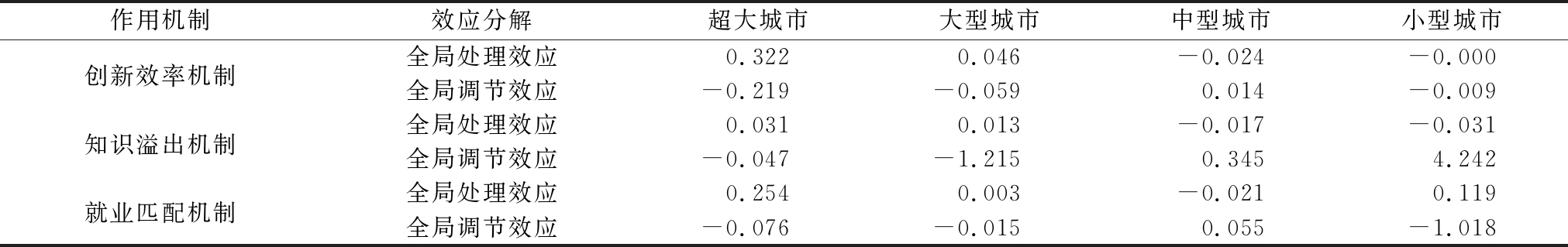

4.3.2 城市规模异质性

本文按照城区常住人口规模,将城市划分为超大城市(城区常住人口>1000万)、大型城市(500万<城区常住人口≤1000万)、中型城市(300万<城区常住人口≤500万)、小型城市(城区常住人口≤300万)四类。如表11所示,四类城市规模的城市蔓延普遍对城市创新空间集聚产负向全局处理效应。具体而言,超大和大型城市的城市蔓延在创新效率、知识溢出以及就业匹配3种机制调节下,对城市创新空间集聚呈现出正向全局处理效应,这可能是由于规模较大城市具有较好的创新环境和完善的创新平台,创新产业类型多样化,高技能创新人才很容易随城市规模扩张寻求到匹配的工作职位[31];中型城市的城市蔓延在3种机制调节作用下,产生了正向全局调节效应,尤其是在知识溢出机制下的效应最显著,表示知识溢出在中型城市的创新集聚过程中扮演更为重要的角色,信息、知识等搜索成本低,高技能个体从中获益越多,城市能更快速地实现创新集聚。但同时,相对其它规模城市,中型城市蔓延的负向全局处理效应也较为显著,这可能是由于中型城市的城镇化进程相对滞后,政府部门倾向将城市蔓延作为市区压力外卸的手段,因此导致城市蔓延本身的负向作用未能有效消除。

表11 城市规模异质性分析结果

作用机制效应分解超大城市大型城市中型城市小型城市创新效率机制全局处理效应0.3220.046-0.024-0.000全局调节效应-0.219-0.0590.014-0.009知识溢出机制全局处理效应0.0310.013-0.017-0.031全局调节效应-0.047-1.2150.3454.242就业匹配机制全局处理效应0.2540.003-0.0210.119全局调节效应-0.076-0.0150.055-1.018

5 结论与启示

本文利用2007-2018年地级市层面数据,详细解析了城市蔓延对城市创新空间集聚的影响效应与驱动机制。研究发现:①城市蔓延对城市创新空间集聚产生显著负向效应,但可通过知识溢出产生显著正向全局调节效应。城市蔓延通过创新效率和就业匹配机制调节后,对城市创新空间集聚产生的负向效应呈递减趋势;②城市蔓延降低了就业密度、基础设施利用率和工资水平,通过创新效率、知识溢出和就业匹配机制的中介调节后,加剧对城市创新空间集聚的负向作用;③从城市区位与城市规模层面看,城市蔓延普遍对创新空间集聚产生负向效应,但对东部地区城市或规模较大城市则可能具有一定的正向全局处理效应。

以上结论也提供了一些政策启示,主要包括:

首先,在我国实施创新驱动发展战略与新型城镇化建设背景下,为实现城市经济高质量发展,各级政府在强调城市空间扩张的同时,需注重创新效率、知识溢出以及就业匹配质量,充分发挥不同中介机制的传导作用,为城市创新空间集聚提供持续动力。

其次,从创新效率角度看,城市创新空间集聚发展依然需要较为紧凑的创新就业空间,不能无限度地依靠土地扩张缓解城市交通拥挤和房价过高问题。此外,应避免盲目、过度的基础设施投资,加强基础设施建设资金用途监管,通过创新服务信息发布平台,为创新市场供需双方提供透明的政策制度与合理的工资预期,减少信息不对称。

最后,不同地区、不同规模城市的城市蔓延具有异质性影响。因此,在进行城市空间发展规划时,需要突出城市定位,因地制宜,在城镇化发展过程中及时调整,有序引导城市合理扩大规模,采取产城融合策略,发挥创新产业园区和新城区的集聚效应,探索各具特色的城市创新发展模式。

参考文献:

[1] GILLHAM O. What is sprawl? from the limitless city: a primer on the urban sprawl debate[M]//LARICE,E MACDONALD. The urban design reader. Oxon: Routledge, 2007.

[2] SIEDENTOP S, FINA S. Who sprawls most? exploring the patterns of urban growth across 26 European countries[J]. Environment and Planning A, 2012, 44(11): 2765-2784.

[3] BHATTA B, SARASWATI S, BANDYOPADHYAY D. Urban sprawl measurement from remote sensing data[J]. Applied Geography, 2010, 30(4): 731-740.

[4] NECHYBA T J, WALSH R P. Urban sprawl[J]. Journal of Economic Perspectives, 2004, 18(4): 177-200.

[5] GLAESER E L, KHAN M E. Sprawl and urban growth[M]. Handbook of Urban and Regional Economics,2003.

[6] 王家庭,张俊韬.我国城市蔓延测度:基于35个大中城市面板数据的实证研究[J].经济学家,2010,168(10):56-63.

[7] STERNBERG R,ARNDT O.The firm or the region: what determines the innovation behavior of European firms[J]. Economic Geography, 2001, 77(4): 364-382.

[8] ASHEIM B. The geography of innovation: regional innovation system[M]//The Oxford Handbook of Innovation, 2005: 291-317.

[9] HAMIDI S, ZANDIATASHBAR A. Does urban form matter for innovation productivity? a national multi-level study of the association between neighbourhood innovation capacity and urban sprawl[J]. Urban Studies, 2019, 56(8): 1576-1594.

[10] 秦蒙,刘修岩,李松林.城市蔓延如何影响地区经济增长——基于夜间灯光数据的研究[J].经济学(季刊),2019,18(2):527-550.

[11] 魏守华,陈扬科,陆思桦.城市蔓延、多中心集聚与生产率[J].中国工业经济,2016,33(8):58-75.

[12] 邓涛涛,王丹丹.中国高速铁路建设加剧了“城市蔓延”吗——来自地级城市的经验证据[J].财经研究,2018,44(10):125-137.

[13] TORRENS P M. A toolkit for measuring sprawl[J]. Applied Spatial Analysis and Policy, 2008, 1(1): 5-36.

[14] HAMIDI S, EWING R. A longitudinal study of changes in urban sprawl between 2000 and 2010 in the United States[J]. Landscape and Urban Planning, 2014, 128: 72-82.

[15] LIU L, MENG L. Patterns of urban sprawl from a global perspective[J]. Journal of Urban Planning and Development, 2020, 146(2): 04020004.

[16] HENDERSON J V, IOANNIDES Y M. Owner occupancy: investment vs consumption demand[J]. Journal of Urban Economics, 1987, 21(2): 228-241.

[17] BURCHFIELD M, OVERMAN H G, PUGA D, et al. Causes of sprawl: a portrait from space[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2006, 121(2): 587-633.

[18] 王家庭,臧家新,卢星辰,等.城市私人交通和公共交通对城市蔓延的不同影响——基于我国65个大中城市面板数据的实证检验[J].经济地理,2018,38(2):74-81.

[19] 刘修岩,李松林,秦蒙.开发时滞、市场不确定性与城市蔓延[J].经济研究,2016,51(8):159-171,186.

[20] 王家庭,谢郁.房价上涨是否推动了城市蔓延——基于我国35个大中城市面板数据的实证研究[J].财经科学,2016,59(5):103-111.

[21] 李永乐,吴群.中国式分权与城市扩张:基于公地悲剧的解释[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(1):73-79.

[22] 秦蒙,刘修岩.城市蔓延是否带来了我国城市生产效率的损失——基于夜间灯光数据的实证研究[J].财经研究,2015,41(7):28-40.

[23] MOURATIDIS K. Compact city, urban sprawl, and subjective well-being[J]. Cities, 2019, 92: 261-272.

[24] FALLAH B N, PARTRIDGE M D, OLFERT M R. Urban sprawl and productivity: evidence from US metropolitan areas [J]. Papers in Regional Science, 2011, 90(3):451-472.

[25] 叶宁华,包群,邵敏.空间集聚、市场拥挤与我国出口企业的过度扩张[J].管理世界,2014,30(1):58-72.

[26] 孙萍,唐莹,ROBERT J MASON,等.国外城市蔓延控制及对我国的启示[J].经济地理,2011,31(5):748-753.

[27] ELLISON G,FUDENBERG D.Knife-edge or plateau:when do market models tip [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4): 1249-1278.

[28] 陈旭,秦蒙.城市蔓延、人口规模与工资水平——基于中国制造业企业的经验研究[J].经济学动态,2018,59(9):84-99.

[29] BAUMGARDNER J R. Physicians' services and the division of labor across local markets[J]. Journal of Political Economy, 1988, 96(5): 9.

[30] PREACHER K J, RUCKER D D, HAYES A F, et al. Addressing moderated mediation hypotheses: theory, methods, and prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185-227.

[31] 陆铭,高虹,佐藤宏.城市规模与包容性就业[J].中国社会科学,2012,33(10):47-66,206.

(责任编辑:胡俊健)