0 引言

组织中善于主动自我调节的人往往有更好的绩效表现,反馈寻求行为作为一种有效的自我调节方式,对个体与组织的积极作用受到越来越多学者的重视[1-2],尤其该行为对创新绩效的意义重大[1, 3]。不过,关于寻求反馈、创新行为与绩效关系的研究存在较多不一致结论,如Anseel等[4]认为寻求反馈与绩效的关系并不确定,而张建平等[5]认为2012年后的研究数据表明寻求反馈均能显著正向预测创新绩效,且寻求反馈、创新行为与绩效的回归系数差别较大[1,6]。由此可见,更加深入的寻求反馈形式亟待辨析。其中,寻求反馈性质是寻求策略与内容相结合的一种构念,也是目前该领域关注不多、较为新兴的研究话题。在寻求性质与关系或任务绩效的相关研究中,学者们肯定了寻求自我负向反馈的价值,认为寻求负反馈不仅能让上级感知到其积极工作态度,促进角色内绩效[7],还能让个体更加清楚自身工作不足,促进绩效提高[8]。而学者们认为寻求自我正向反馈是出于印象管理动机[9],或基于能力固化的内隐观,想要彰显自身能力优势强于他人[8]。总之从认知视角看,寻求正向反馈似乎无益于能力提高和绩效进步,寻求负向反馈的价值较高。

此外,在中国组织中,员工“顾面子”心理较强[10-11],“谦虚、谨慎”更被主流意识形态所接受[12]。因此,往往认为询问上级或同事“我哪里做的不好”,即“求批评”时,会被他人视为是谦虚和好学的象征,能得到更多组织支持与资源。从外部资源促进认识视角看,能够起到纠正错误和准确提高自己的目的[8]。当我们主动向他人询问“我哪里做的很好”时,很可能会被视为是一种爱表现、太过张扬的行为,由于担心自己很难被组织接受甚至遭遇排斥,很少有人主动“求表扬”。

可以看出,“求批评”无论是从认知还是动机分析,其价值都远高于“求表扬”。但在实现创新目标过程中,寻求反馈不仅仅是一种认知调节策略,情感自我调整与有效激活同样不可忽视。挫败时我们需要“求表扬”,让自信与热情被点燃。询问或观察自身优势,能让寻求者看到能力优势而非自我否定,可以起到增进自我动机和获得内部控制感的作用[10, 13],根据情感事件理论,这种主动创设的“有价值而振奋”的事件,能够激活积极情感反应,如受鼓舞、充满热情等。成功时需要“求批评”,让紧张与不安被唤醒。询问或观察自身不足,个体可以了解能力不足或目标差距而非沾沾自喜,这种看似自找“麻烦却有价值”的事件,能够激活消极情感反应,如保持紧张与不安等。进一步地,通过事件激活的两种截然不同的情绪,都会对后续创新认知产生促进作用。学者们通过一系列实验,发现情感反应对创造力的双路径作用机制,即比起未激活的情感,如平静或沮丧,被激活的积极或消极情感,均能分别通过认知的宽泛、灵活以及专注和持久,促进创造力[14-15]。

还有,情感反应被激活的程度与个体特质密切相关,只有被个体认为与目标或价值相关度高的非“温和”事件才能激活情感反应[16]。Sherf & Morrison[17]认为,高效能个体更难体会到反馈价值,因为他们拥有较强的内部控制感。所以可以推测,高效能个体只有通过寻求较为敏感[18]、具有高诊断价值[8]的负向反馈,如发现“自己的表现并没那么优秀”,才能让他们感知到这是一件“高价值的麻烦事件”,因此更易激发消极情感反应。对低创新效能个体而言,发现“自己的表现并没那么糟糕”,体会“高价值的振奋事件”,更易激发积极情感反应。

综上,作为有效的自我调节策略与主动激活的情感事件,低效能个体“求表扬”创设“振奋”事件,激发积极情感反应,并通过改变认知特点推动创造力;高效能个体“求批评”自找“麻烦”事件所激发的消极情感反应,不仅不会阻碍认知进步,还会协同积极情感反应推进创新任务持续进行。

1 理论基础与研究假设

1.1 反馈寻求性质与创造力

De Stobbeleir等[1]将反馈寻求行为定义为,通过主动向多元反馈源获取绩效反馈进行有效自我调整,以期不断适应组织变化与促进个体创新绩效。反馈寻求行为包含5个方面:反馈寻求的频率、方式、时机、目标和性质[19]。本文侧重研究反馈寻求性质,即寻求正向反馈和寻求负向反馈。寻求自我正向反馈指员工寻求有关自身擅长领域的评价信息,如在任务完成后,员工向上级或同事询问自己哪里做的好,并观察自己的工作行为是否有被他人模仿;寻求自我负向反馈指员工寻求关于自身薄弱或低于预期领域的信息,如在任务完成后,向上级或同事询问自己哪里表现不佳,或观察自己与其他同事相比还有哪些不足[8]。

创造力是指从事创新活动和任务的想法与行为[20]。以往国内外实证研究多从寻求策略视角,对反馈寻求行为与绩效及创造力的影响关系进行探讨,但研究结论并不完全一致。在几篇典型文章中可以发现,寻求反馈行为与创造力与绩效关系的稳定性较弱、系数差别较大,如De Stobbeleir等[1]认为询问反馈与创造性绩效显著正相关(β=0.32,p<0.01),可监测与创造性绩效无关(β=0.06,p>0.05);而张婕等[6]却得出询问(β=0.28,p<0.01)、监测反馈(β=0.34,p<0.01)均与创新绩效正相关的结论。这种研究结果的差异与仅用寻求策略代表反馈寻求行为,构念过于宽泛,造成测量结果偏差有一定关系。如Anseel等[4]提到:“反馈寻求行为在很大程度上仍是一个未指定的多维结构,很少有人明确处理具体的子维度与整体结构相关的问题。”因此,亟待推进寻求反馈的内容认知,如寻求哪种性质的反馈有助于创造力,这对推进建构更完整的反馈寻求构念,理解高质量反馈寻求行为有较高价值。

Gong等[8]从寻求自我与他人正、负反馈两个视角,探讨其对员工工作绩效的影响。学习目标定向驱动员工寻求自我否定的反馈,这让他们认识到自身能力的不足和需要改进的领域,增加角色清晰性,继而能够纠正自身错误行为;Ashford & Tusi[9]也指出寻求负反馈,能让管理者更为准确地理解反馈源是如何评估他们工作的,让努力与目标保持一致。也有研究从印象管理视角,发现寻求自我负向反馈可以改善个人形象[19],有利于建立社会关系。它向上级呈现出自己是正在努力改进或是追求卓越的,员工品质会受到上级赏识,根据领导-成员交换理论,相应地,上级会给予员工更多支持和资源作为回报,有利于创造力提升[21];另外这种良好的LMX关系,也会让员工有勇气且更愿寻求负反馈,进而促进角色内绩效[7]。综上,采取询问或监测方式主动寻求负向反馈,能够获取认知进步,维护个体形象,促进交换关系,为自我调节获取足够的认知资源,因此,能有效促进创造力。

在反馈研究领域,Zhou[13]发现比起负反馈,正面的能力反馈会让个体作出积极反应,创造性绩效处于更高水平。因为正反馈表明一个人有能力且拥有自我决定的权利,使得个体内在动机增强,更具创造力。Byron & Khazanchi[22]认为当员工得到正反馈时,有利于调动积极情感,增强胜任感知,使其更专注地投入创造进程;马君和闫嘉妮[10]指出在绩效报酬低强度区间,正反馈能促进绩效报酬对创造力的积极影响,因为其有助于明晰绩效标准、激活积极情感、提高目标完成预期,重要的是它有助于缓解患得患失心理对自主动机的束缚,让员工得以继续主张精熟目标。也有研究发现员工在频繁寻求正反馈后,不仅增强了自尊与信心,还会产生更高的价值感知和较低的成本感知,诱导员工寻求更多反馈[4, 9]。综上,采取询问或监测方式主动寻求正向反馈,能够促进个体进行自我调节的内在动机、增强胜任感知、维护自主动机等,因此亦能促进创造力。基于上述分析提出如下假设:

H1a:寻求正向反馈与创造力显著正相关;

H1b:寻求负向反馈与创造力显著正相关。

1.2 被激活的情感反应的中介作用

已有反馈寻求行为与创造力和绩效的作用机制研究,多从认知视角进行诠释。在寻求反馈策略方面,Whitaker等[23]发现反馈寻求行为会通过提升角色清晰度,促进任务绩效和组织公民行为。而在寻求反馈性质方面,Gong等[8]认为目标导向影响了寻求性质,学习目标导向个体更倾向寻求负反馈,获得能力不足的清晰认知,进行自我调节以促进个体绩效;周金毅等[24]发现寻求领导负反馈负向影响员工工作绩效,因为获得权威者的负面评价会增强心理威胁、消耗认知资源,而寻求同事负反馈与工作绩效正相关,因为感知成本低且效率高。

但不可忽视的是,反馈寻求行为作为有效的自我调节策略[1],在自我调节过程中认知与情感都会变化,二者相互影响且共同推进自我调节效果。因此,不能仅仅肯定认知进步的意义,而忽视情感调整的作用。情感事件理论解释了员工在工作场所中因工作事件引发的情感被激活状态,以及诱发后续态度和行为的逻辑框架[16]。情感反应的激活取决于对事件的认知判断、社会信息和个体特质[25]。带有很强目的性的寻求反馈,是主动创设引发情感反应的工作事件,因为通过寻求反馈可以发现工作能力和预期完成状况,并在互动中感知组织成员的反馈特点[26],即自我判断与社会信息的叠加能够激发个体情感反应。

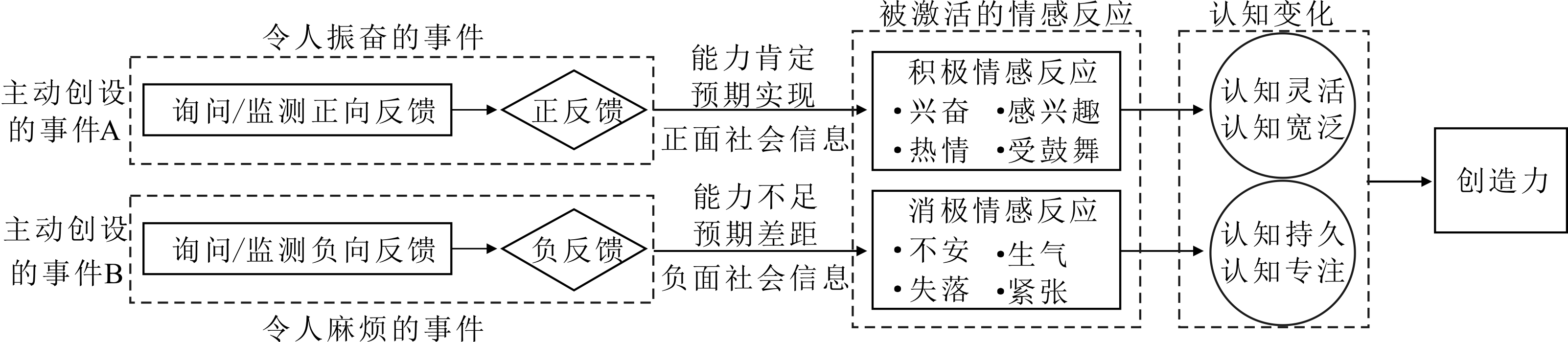

该理论又将工作事件分为两类,一类是令人“振奋”的事件,它与积极情感激活相关,如通过监测发现自身绩效优势,通过询问获取组织成员的积极评价等。另一类是令人“麻烦”的事件,它与消极情感激活相关,如通过监测发现自身绩效不足,通过询问获取组织成员的负面评价等[16]。也就是说,寻求不同性质的反馈隐喻了不同类型的事件,通过认知判断(能力是否达标,预期是否实现)与社会信息强化(接收到的反馈特点),激发不同情感反应。逐渐开始有学者运用情感事件理论,探索寻求反馈过程中情感反应对促进创新行为与绩效的意义[27]。

(1)反馈寻求性质与被激活的情感反应。从认知判断取向看,寻求正向反馈,即采取询问或监测方式获得自我能力肯定的评价信息,感知到自己(与他人相比)的能力优势,获取认同、情感承诺等相关心理资源[28],是让人感到“振奋”而有价值的事件,足以让寻求者感到更具信心与活力,能够激活兴奋、热情等积极情感反应。在互动过程中,寻求者接收到的组织反馈,是进行社会比较并加深自我认知的重要信息[13],对情感反应有显著影响。寻求正向反馈往往可以得到更多正面反馈信息,因为根据礼貌原则[29],人们本就不愿在交流中诉说他人不足,更何况反馈源能从询问者的话题中辨识出寻求积极反馈的意图。正向反馈会带来明显的自信和快乐。Fisher[30]发现,当个体得到他们的表现比平时更好的社会信息时,情绪会更加高涨,工作满意度也会更高。此外,从语言特点上看,上级和同事的正反馈通常带有语气上的赞扬,这种语言本身就带有鼓励性质[4],对激活积极情感十分有效。因此,寻求正向反馈,获得能力和绩效认可,收获正面外界评价是一件“令人振奋”的事件,能激发个体积极情感反应。

而寻求负向反馈,即采取询问或监测方式获得自我能力不足的评价信息,在认知视角下,这类信息对诊断与纠错具有较高价值。但从情感视角看,负向反馈依然是对自我能力的一种否定,员工在这一过程中发现自我表现与预期有差距,很可能损失组织认同、情感承诺、归属感等相关心理资源[28],是让人感到“麻烦”的事件,能够激活挫败、不安等消极情感反应。虽然一些学者认为寻求负反馈可以让上级感知到寻求者的谦虚和好学,以达到促进领导-成员交换关系的目的[19];但关系质量改善也无法改变能力存在不足的现实,个体依然可以在委婉的负反馈中,体会到工作绩效与预期的差距,尤其对学习目标导向个体更为明显[8]。从社会信息特点上看,互动过程中接收到的来自上级或同事的负反馈,在语言特点上更有可能传递出质疑和否定,尤其在当面互动询问反馈中,直接暴露出的不足会让寻求者感知到威胁和困难,易伤害自尊心[31],产生失望或内疚的消极情感。因此,寻求负向反馈,发现能力或绩效差距,获得负向外界评价是一件“自找麻烦”的事件,能激发个体消极情感反应。

(2)被激活的情感反应与创造力。情感事件理论认为,情感反应通过短期的情感驱动,或较为持久的判断影响后续行为。也就是说,情感反应后的认知变化对后续行为极为重要。Christensen[27]提出寻求反馈作为一种情感事件,能够同时激发个体积极与消极情感,积极情感反应率正向预测个体创新行为及后续整体绩效。在情感反应与创造力关系的研究中,学者多认可积极情感的价值。如积极情感拓展-建构理论认为,积极情感能促进新颖的思想、活动与关系,利于形成更加持久的个人资源[32]。创造力的实现也恰恰是社会化的过程,需要更加活跃的思维和广泛的资源,因而积极情感有助于创造力提升。一些实证研究也表明积极情感比消极情感更能激发创造力[33];但也有研究认为消极情感比积极情感更能促进创造性表现[34]。不过,Yang等[35]认为当积极情绪上升伴随着消极情绪增长时,积极情绪上升方能更好地预测第二天的任务表现。因为负面情感的上升可能促进注意力提高,强化对潜在威胁的警觉性。积极情绪虽具有激励性,但也会导致自满和松懈,所以,只有当消极情绪也逐渐上升时,才能提高对任务的持续警觉与关注。不仅如此,情感反应与创造力的双路径模型给出了更为明确的解释。

De Dreu等[14]根据认知优化模型,发现认知的流畅和灵活能够促进创造力流畅性,认知的持久和专注可以促进创造力独创性。而被激活的积极情感可以让认知更加灵活和流畅;被激活的消极情感却能够让认知更加持久和专注。即与未激活的情感反应(如平静、放松或沮丧、悲伤)相比,激活不同情感反应,通过推动认知的不同特点,均可促进创造力。该研究团队的Nijstad等[15]继续通过一系列实验设计,进一步确认被激活的积极和消极情感与创造力间关系。被激活的积极情感(如兴奋、快乐)会促使员工体验到安全、无问题的情境,使其以不受约束、灵活的方式探索新的可能性和新途径,这扩宽了思想行为范畴,提高了个人处理复杂认知事物的能力[36],提升了认知灵活性进而促进创造的独创性。而被激活的消极情感(如生气、不安)则会导致员工觉得这种情境存在问题并具有威胁性,员工面临工作中的挑战与压力,但与自身成长和进步有关,因此,必须采取具体行动改变当前状况。需要通过一种系统、受约束和分析的方法[37],对少数观点进行深入探索来产生创造性想法,这提升了认知的持久性进而促进创造流畅性。同时,消极情感还增强了风险规避倾向,加强了细节处理,使个体更专注于寻找和使用信息。综上分析,被激活的积极与消极情感均能通过改善认知特点,间接提高创造力。

综上所述,寻求反馈作为一种自我调整策略,可以有效促进创造力[1, 6],除认知能力的调整十分重要外,情感状态的调整同样重要。工作中遭遇挫败,需主动获取“正反馈”鼓舞自己;工作中获得成功,也需主动找点“负反馈”警醒自己。根据情感事件理论,寻求反馈作为一种主动引发的工作事件,寻求不同性质的反馈隐喻不同的工作事件。询问或监测正向反馈,即“求表扬”能让寻求者了解自身能力与绩效优势,加之正反馈信号在语言特点方面的激励性,足以使其成为令人“振奋”的工作事件,激发个体积极情感反应,如兴奋、热情、感兴趣、受鼓舞。这种被激活的积极情感又能让寻求者在后续自我调节过程中,以更加开阔和灵活的思维方式,推进自我调节,推动个体创造力提高。相反,询问或监测负向反馈,即“求批评”可以发现自身能力与绩效不足,这种负反馈虽对认知进步十分必要,但必然伴随能力不足的暴露,让寻求者看到现实与预期差距,加之负反馈可能伴随消极语言信号,让寻求负向反馈俨然成为自找“麻烦”的工作事件,因而激活个体消极情感反应,如紧张、不安、生气及失落。不过这种消极情感并不会阻碍认知进步,反而会让寻求者在后续自我调整中,以更加聚焦与持久的思维方式促进创造力提高。不仅如此,倘若两种情感反应同时被激发,还能在“激励与警觉”两个方面,通过交互共同推进创新任务的持续进行,很可能对创造力产生意想不到的促进效果(见图1)。由此提出如下假设:

H2a:被激活的积极情感反应在寻求正向反馈对创造力影响中起中介作用;

H2b:被激活的消极情感反应在寻求负向反馈对创造力影响中起中介作用。

1.3 创新效能感的调节作用

情感事件理论认为,个体特质会调节事件与情感反应间关系,且不是所有事件都会对情感反应有所触动,那些跟个体目标与价值感知相关度不高的“温和”事件无法激发情感反应[16]。创新效能感作为能够稳定预测个体创造力的变量一直备受关注,一些学者肯定了创新效能感在反馈寻求中的重要作用[2]。创新效能感是个体对自己是否具有创新能力和能否实现创新成果的一种主观信念[38],它对寻求反馈性质与情感反应间关系起到差异化调节作用的关键在于,创新效能感不同的个体对寻求正、负反馈的价值判断有较大差异。

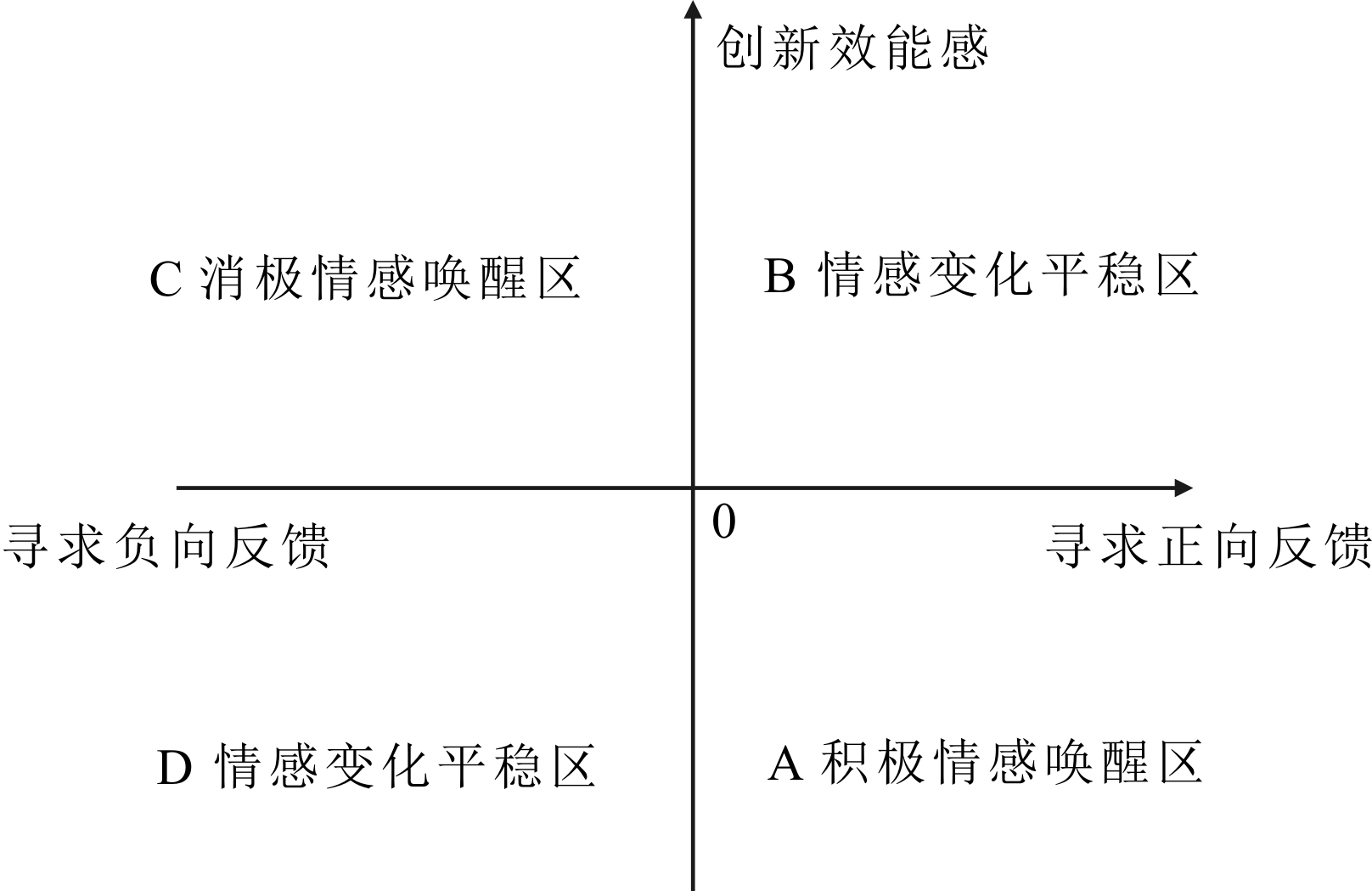

(1)寻求正向反馈、创新效能感与积极情感反应。如图2区域A,低创新效能个体表现为对创新任务自信不足、期望不高。通过寻求正向反馈,不仅能获得自我能力的肯定,巩固创新自信,且在交流中获得赞扬,还能激发寻求者的内在动机,增强其内在控制感知[10, 13],创新期望也随之提高。所以,对低效能个体而言,寻求正反馈能让其获得自信和期望双重收获,堪比“雪中送炭”,是一件有价值且令人“振奋”的事件,因此,能让“能量不足”的个体在寻求正向反馈过程中,唤醒积极情感。区域B,高创新效能个体对完成创新任务具有高期待、高自信。Sherf & Morrison[17]认为高自我效能个体本身就感觉自我表现良好,内部控制感较强,他们往往低估寻求反馈的价值。可以推断,主动获取与自我预期评价相似的正反馈,对原本就“自信充沛”的他们并无太大价值。因此,寻求正向反馈对高效能个体而言仅是一件“温和”事件,无法激发其积极情感。

综上,对比区域A和B,低创新效能个体更看重寻求正向反馈的价值,能够对积极情感起到“唤醒”作用;高创新效能个体则认为其价值不高,无法诱发明显的积极情感反应。因此提出如下假设:

H3a:创新效能感负向调节寻求正向反馈与积极情感反应间正向关系。对低创新效能员工来说,寻求正向反馈激起积极情感反应的效果强于高创新效能员工;对高创新效能员工来说,则反之。

(2)寻求负向反馈、创新效能感与消极情感反应。如图2区域C,高创新效能个体,由于对任务期待高[39],寻求负向反馈让他们看到理想与现实的差距增大;虽然高效能个体对寻求反馈并不那么看重[17],但高期望带来的敏感性,会让他们对负向信号尤为关注[18]。因此,高效能个体会将寻求负反馈视为一种可以进行自我监控和提高的方式[8],他们十分看重寻求负反馈的价值,因此,寻求负向反馈带来的消极情感反应突出。区域D,低创新效能个体,由于对目标的期望程度相对较低,负反馈带来的预期差距不明显,他们也对寻求负反馈的纠错和调整功能并不那么看重,同时由于十分看重寻求反馈的成本,他们更有可能减少寻求负向反馈的频率。所以,对低效能个体而言,寻求负向反馈的价值并不那么突出,对他们来说是一件“温和”事件,无法激发其消极情感。

综上,对比区域C和D,高创新效能个体更看重寻求负向反馈的价值,能够对消极情感起到“唤醒”作用;而低创新效能个体认为其价值不高,无法诱发明显的消极情感反应。因此提出:

H3b:创新效能感正向调节寻求负向反馈与消极情感反应间正向关系。对高创新效能员工来说,寻求负向反馈激起消极情感的效果强于低创新效能员工;对低创新效能员工来说,则反之。

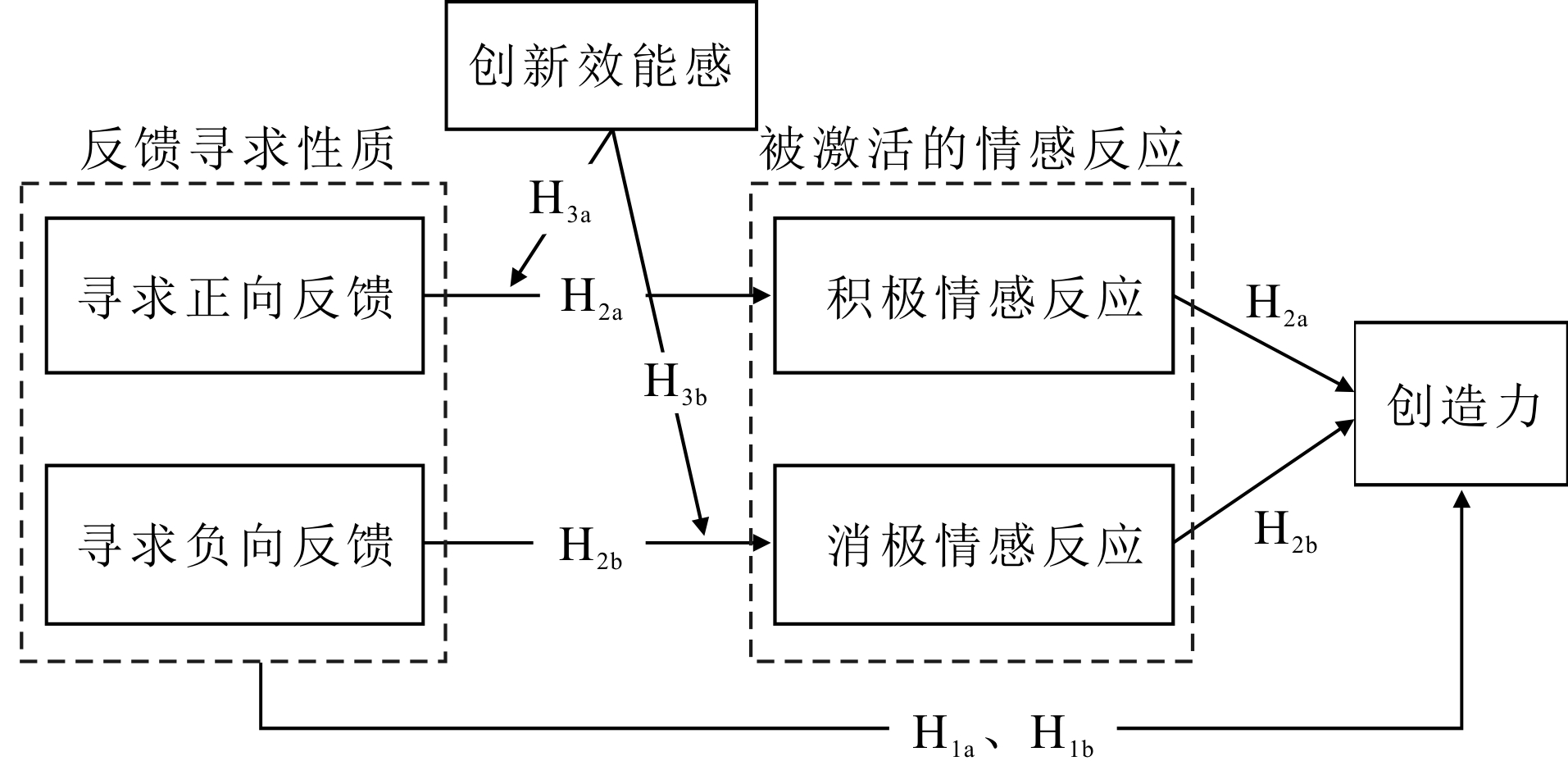

本文研究模型见图3。

2 研究设计

2.1 研究样本与程序

本文以陕西、广东等地的民营、国有创新型企业以及律师事务所、高校行政部门等自主创新要求较高的组织成员为研究对象。采用网络和传统问卷的形式收集数据,分为两个阶段。第一阶段,在新员工集中培训期进行问卷发放。利用项目合作契机,集中在新员工的培训过程中对刚毕业的大学生新员工集中进行问卷发放;同时还利用大学生实习后的返校期,对签订协议、培训时间满3个月以上的大四毕业生,在负责就业老师的确认与协助下进行数据采集。两次共回收问卷115份。第二阶段,在合作企业中通过部门负责人,分时段、分步骤通过线上与线下两种方式对以知识型员工为主的调研群体进行问卷采集,该阶段两次集中发放共回收313份。最终共计回收问卷428份,其中,网络问卷397份,纸质问卷31份,剔除乱填或缺失严重的问卷后,有效问卷共412份,有效回收率96.3%。

2.2 测量工具

本研究测量工具均源于国内外成熟量表,问卷采用Likert5点计分法进行度量。

(1)反馈寻求性质。采用Gong等[8]开发的反馈寻求行为量表。根据本文研究目的,选择寻求自我正向反馈和寻求自我负向反馈两个维度。寻求自我正向反馈共6个题项,如“我经常询问上级或同事有关自己绩效优势的信息”、“我经常关注我的工作行为是否被他人模仿”,Cronbach′ s α值为0.888;寻求自我负向反馈共6个题项,如“我经常询问上级或同事我在哪些方面表现不好”、“我经常通过观察上级或同事发现自己工作绩效的负面信息”,Cronbach′ s α值为0.878。

(2)被激活的情感反应。采用Watson等[39]编制的情感反应量表,张卫东等[40]验证了该量表的跨文化一致性。本文选取该量表中最具代表的10个情感形容词,积极和消极各占一半。积极情感,如“兴奋的”,Cronbach′ s α值为0.893;消极情感,如“生气的”,Cronbach′ s α值为0.852。在此基础上借助实验研究的基本思路,通过情景设定的调查方法,有效激活被试在问卷填写过程中对过去一段时间情绪体验的回顾,即“在过去三个月内,您的工作或实习可能需要您经常去询问或观察上级和同事,以便了解您的工作表现,并获取还需怎样提高工作绩效的有效信息等。请结合上述情况及您自身真实的工作经历,评价在过去三个月工作期间,您感受到以下情绪体验的程度”。

(3)创新效能感。采用Carmeli等[41]开展的8个条目量表,如“我能创造性地完成自己设定的大多数目标”,Cronbach′ s α值为0.933。

(4)创造力。采用Farmer等[42]开发的4个条目量表,主要以中国员工为研究对象,如“我总是率先尝试新点子或新方法”,Cronbach′ s α值为0.884。

(5)控制变量。参照以往大多数学者的研究,将员工性别、年龄、学历、任期及职级作为控制变量。

3 数据分析

3.1 信效度分析

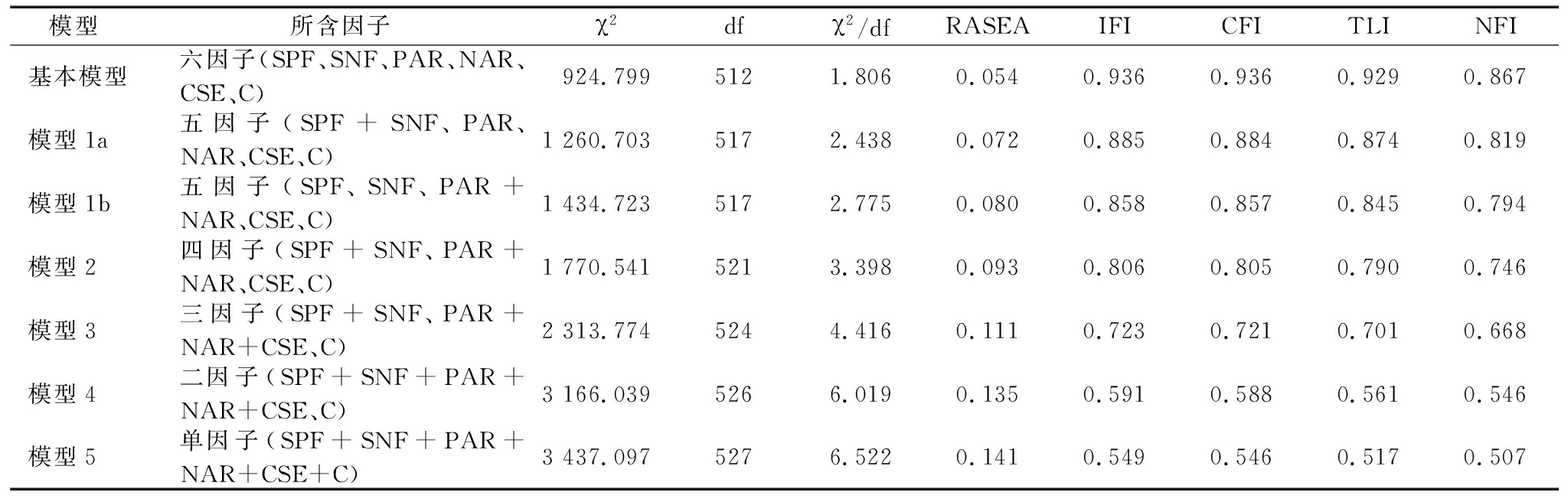

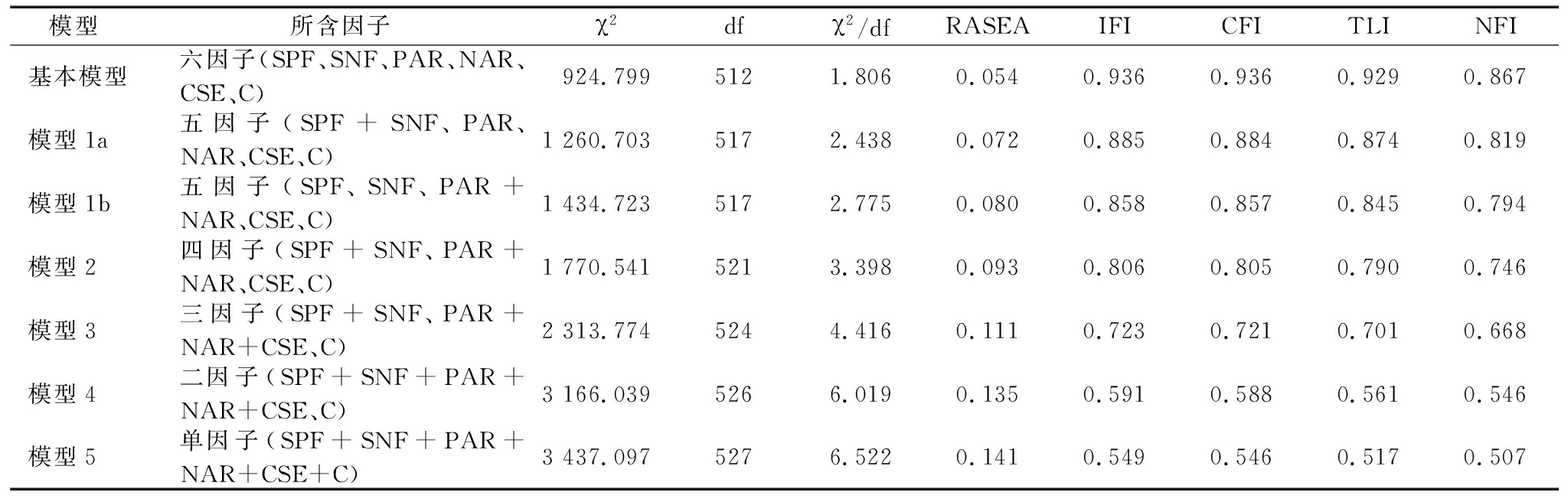

采用AMOS22.0对6个变量进行验证性因子分析(CFA),以检验模型拟合情况。表1可见,假设的六因子模型的拟合效度最好(χ2=924.799,df=512,χ2/df=1.806,RASEA=0.054,IFI=0.936,CFI=0.936,TLI=0.929,NFI=0.867)。6个变量的区分效度得到证实。

3.2 多重共线性与同源方差检验

对模型进行多重共线性检验,各变量的容差均大于0.1,方差膨胀因子在1.212~1.827间,说明变量间不存在显著多重共线性问题。同时,采用Harman单因子分析对CMV进行检测,抽取出6个特征值大于1的因素,且第一个因素的方差贡献率为18.017%,未超过40%,因此,不存在严重的同源方差问题。

3.3 描述性统计分析

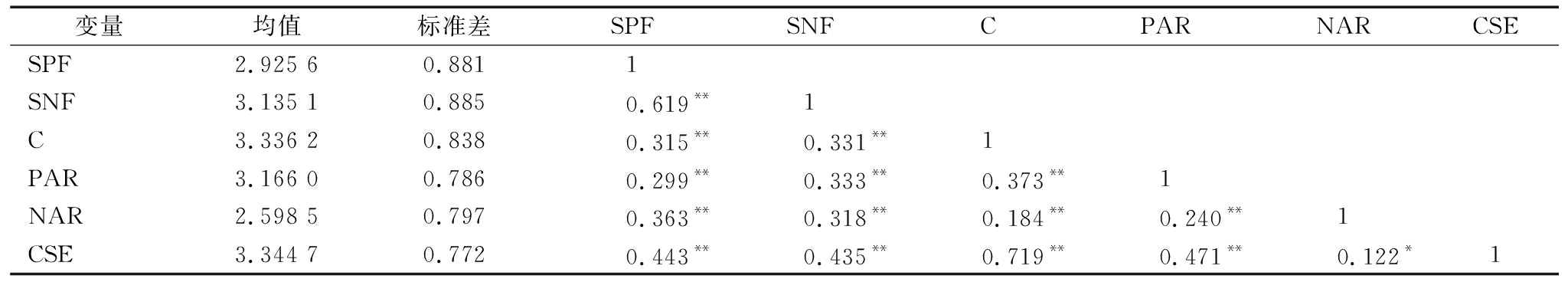

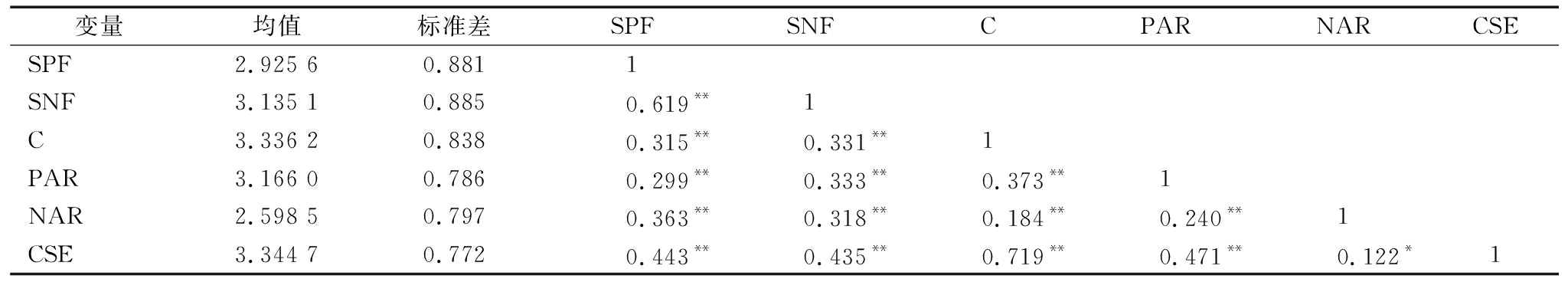

表2给出了各变量的均值、标准差及相关系数。由表2可知,主要研究变量间具有显著相关性。

3.4 假设检验

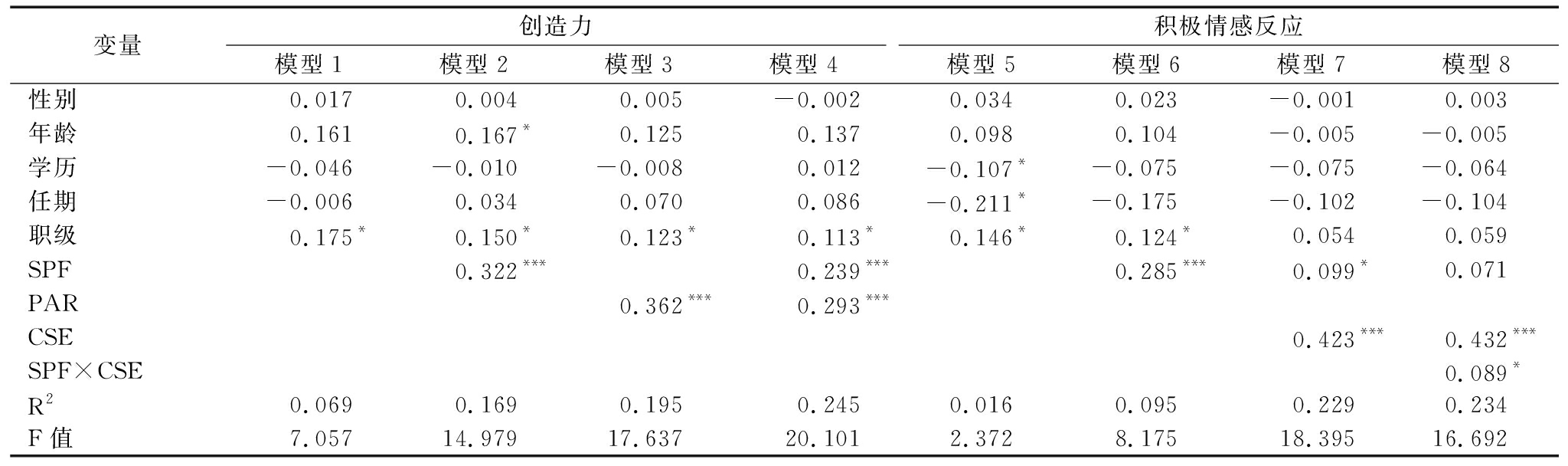

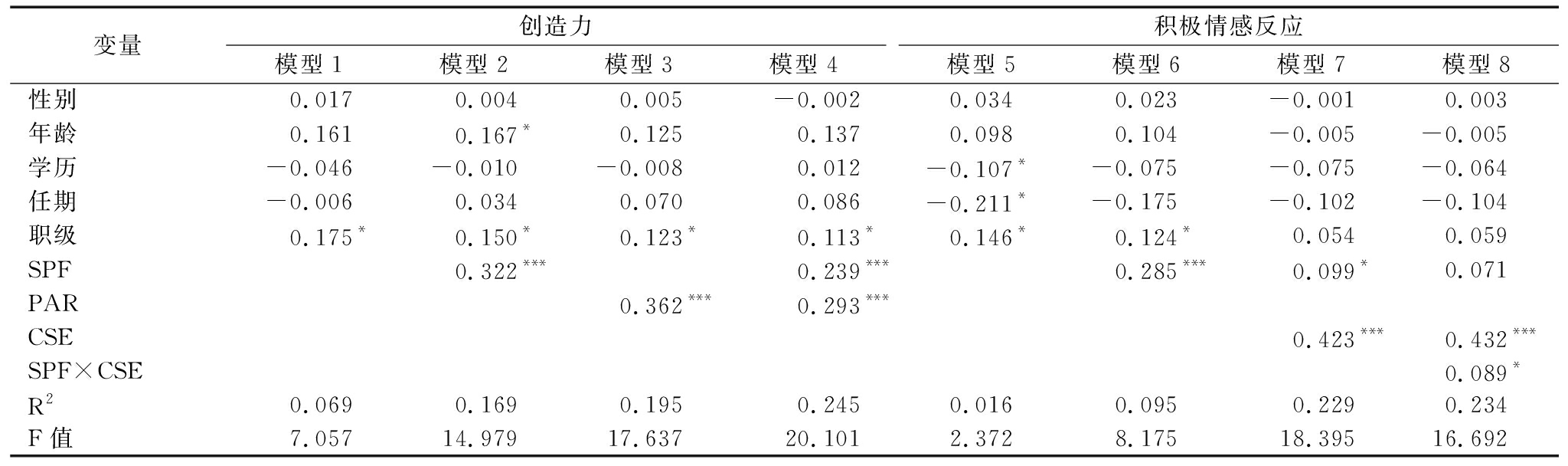

(1)被激活的情感反应的中介作用。由表3模型6、模型2直接效应的回归结果可见,寻求正向反馈对积极情感有显著正向影响(β=0.285,p<0.001),对创造力有显著正向影响(β=0.322,p<0.001),H1a获得支持。由模型4中介效应的回归结果可见,当把寻求正向反馈、积极情感都放进回归方程时,以创造力为因变量,结果显示自变量寻求正向反馈的回归系数显著下降(β=0.239,p<0.001),而中介变量积极情感的回归系数也显著(β= 0.293,p<0. 001),H2a得到部分支持。

表1 验证性因子分析结果

模型所含因子χ2dfχ2/dfRASEAIFICFITLINFI基本模型六因子(SPF、SNF、PAR、NAR、CSE、C)924.7995121.8060.0540.9360.9360.9290.867模型1a五因子(SPF+SNF、PAR、NAR、CSE、C)1 260.7035172.4380.0720.8850.8840.8740.819模型1b五因子(SPF、SNF、PAR+NAR、CSE、C)1 434.7235172.7750.0800.8580.8570.8450.794模型2四因子(SPF+SNF、PAR+NAR、CSE、C)1 770.5415213.3980.0930.8060.8050.7900.746模型3三因子(SPF+SNF、PAR+NAR+CSE、C)2 313.7745244.4160.1110.7230.7210.7010.668模型4二因子(SPF+SNF+PAR+NAR+CSE、C)3 166.0395266.0190.1350.5910.5880.5610.546模型5单因子(SPF+SNF+PAR+NAR+CSE+C)3 437.0975276.5220.1410.5490.5460.5170.507

注:寻求正向反馈(SPF):Seeking Positive Feedback;寻求负向反馈(SNF):Seeking Negative Feedback;积极情感反应(PAR):Positive Affective Reactions;消极情感反应(NAR):Negative Affective Reactions;创新自我效能感(CSE):Creative Self-efficacy;创造力(C):Creativity,下同

表2 变量相关分析(控制变量相关性未列出)

变量均值标准差SPFSNFCPARNARCSESPF2.925 6 0.8811 SNF3.135 1 0.8850.619**1 C3.336 2 0.8380.315**0.331**1 PAR 3.166 0 0.7860.299**0.333**0.373**1 NAR2.598 5 0.7970.363**0.318**0.184**0.240**1 CSE3.344 7 0.7720.443**0.435**0.719**0.471**0.122*1

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同

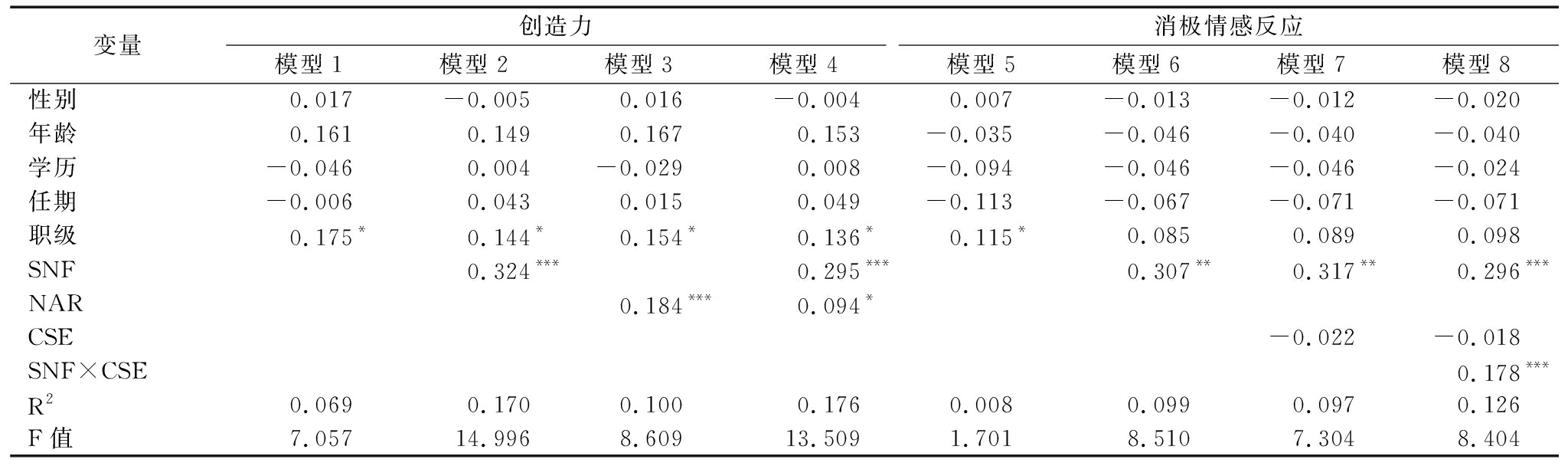

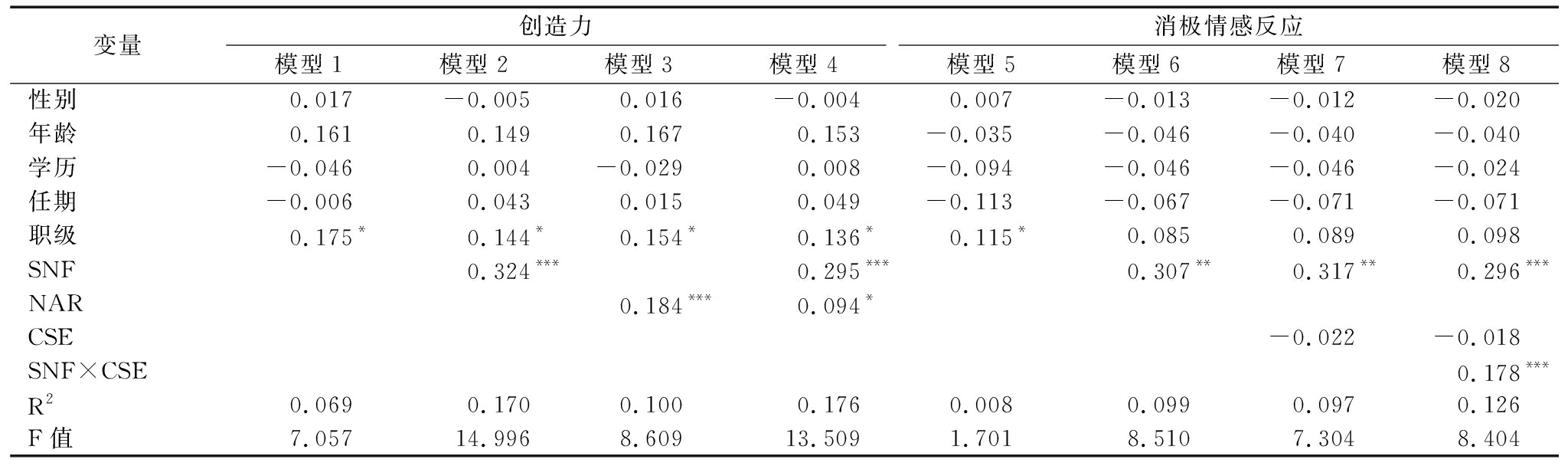

表4模型6、模型2直接效应的回归结果可见,寻求负向反馈对消极情感有显著正向影响(β=0.307,p<0.01),对创造力有显著正向影响(β=0.324,p<0.001),H1b得到支持。由模型4中介效应的回归结果可见,当把寻求负向反馈、消极情感都放进回归方程时,以创造力为因变量,结果显示自变量寻求负向反馈的回归系数显著下降(β=0.295,p<0.001),而中介变量消极情感的回归系数也显著(β= 0.094,p<0. 05),H2b得到部分支持。

(2)创新效能感的调节作用。采用分层回归分析,检验创新效能感是否在反馈寻求性质影响被激活的情感反应过程中起调节作用。由表3模型8可见,寻求正向反馈、创新效能感的乘积与积极情感显著正相关(β=0.089,p<0.05),表明创新效能感正向调节寻求正向反馈与积极情感的关系,H3a被反向支持。由表4模型8可见,寻求负向反馈、创新效能感的乘积与消极情感显著正相关(β=0.178,p<0.001),表明创新效能感亦正向调节寻求负向反馈与消极情感的关系,H3b得到支持。

表3 寻求正向反馈、积极情感反应、创造力与创新效能感回归分析结果

变量创造力模型1模型2模型3模型4积极情感反应模型5模型6模型7模型8性别0.0170.0040.005-0.0020.0340.023-0.0010.003年龄0.1610.167*0.1250.1370.0980.104-0.005-0.005学历-0.046-0.010-0.0080.012-0.107*-0.075-0.075-0.064任期-0.0060.0340.0700.086-0.211*-0.175-0.102-0.104职级0.175*0.150*0.123*0.113*0.146*0.124*0.0540.059SPF0.322***0.239***0.285***0.099*0.071PAR0.362***0.293***CSE0.423***0.432***SPF×CSE0.089*R20.0690.1690.1950.2450.0160.0950.2290.234F值7.05714.97917.63720.1012.3728.17518.39516.692

表4 寻求负向反馈、消极情感反应、创造力与创新效能感回归分析结果

变量创造力模型1模型2模型3模型4消极情感反应模型5模型6模型7模型8性别0.017-0.0050.016-0.0040.007-0.013-0.012-0.020年龄0.1610.1490.1670.153-0.035-0.046-0.040-0.040学历-0.0460.004-0.0290.008-0.094-0.046-0.046-0.024任期-0.0060.0430.0150.049-0.113-0.067-0.071-0.071职级0.175*0.144*0.154*0.136*0.115*0.0850.0890.098SNF0.324***0.295***0.307**0.317**0.296***NAR0.184***0.094*CSE-0.022-0.018SNF×CSE0.178***R20.0690.1700.1000.1760.0080.0990.0970.126F值7.05714.9968.60913.5091.7018.5107.3048.404

4 结论与讨论

4.1 理论贡献

(1)本文拓展了反馈寻求领域的研究,突破国内外文献多关注反馈寻求策略与创造力的关系,从反馈寻求性质视角分析验证了其对创造力的影响,推进了对寻求反馈内容的进一步认识,尤其是发现寻求正向反馈“求表扬”的积极作用。以往研究从认知视角肯定了寻求负向反馈在推动绩效中的价值[8,24],且Gong等[8]不仅深入分析了寻求正、负反馈内涵,还基于中国背景发现了寻求自我正向反馈对工作绩效的负作用,该结论除与目标驱动有关外,可能还与中国企业中员工“顾面子、守拙”心态下不愿“求表扬”,担心“求表扬”行为被视为过度张扬,而不被组织成员接纳与支持有关。当面“求表扬”的频数被限制,根据事件系统理论,强度较低则作用甚微[43]。但从情感视角看,本文发现寻求正向反馈能激发积极情感,提升创造力。这一结论是对以往研究的拓展、检验与辩驳,较为颠覆性地阐明了寻求正向反馈并不是单纯的能力固化或绩效目标导向影响下的行为表现[8],而是不可或缺的情感资源的获取、激发与调节策略。也就是说,“求表扬”具有双刃剑效应,从认知视角看,似乎无法直接达到纠正错误、提高认知能力的目的;但从情感视角看,能起到激活积极情感,间接促进认知灵活与流畅,推动创造力的作用。

(2)运用情感事件理论,辨析与检验了寻求自我正、负反馈与创造力间存在的差异化作用路径,被激活的积极与消极情感分别起到部分中介作用。本研究超越了寻求反馈与创造力关系的传统研究架构,即“认知”的单一作用视角[23],从主动进行“情感”状态调整的视角进行了辨析与论证,深刻剖析了寻求性质与创造力的作用机制“黑箱”,更加深入地解释了在实现创新目标过程中,不仅仅需要理性认知的进步,还需要情感状态的调整与关怀:挫败时,需要询问或观察自身优势(“求表扬”),主动创设有价值的“振奋”事件,激活积极情感反应,并通过改变认知的灵活和流畅推动创造力;成功时,需要询问或观察自身不足(“求批评”),通过自找“麻烦”,激活消极情感反应,不仅能促进认知的专注与持久,有助于创造力,还会协同积极情感,实现“激励与警觉”的完美配合[35],推进创新任务的持续进行。该结论也为在创新任务完成过程中,先解决“心事”(情绪),再解决“工作”(认知),促进创新任务的持续进行提供思路。此外,本文通过实证研究对De Dreu等[14]、Nijstad等[15]的实验研究进行了回应与再次检验,即被激活的积极与消极情感都能促进创造力,也试图回应Yang等[35]的研究,当两种情绪被激活时,这种组合式增长与交互更能持续提高任务绩效。在进一步的探索性分析中发现,不仅积极情感反应与创造力显著正相关(β=0.362,p<0.001),积极和消极情感交互项与创造力依然显著正相关(β=0.346,p<0.001),即消极情感反应强化了积极情感与创造力的正向关系。

(3)调节效应检验发现,创新效能感在寻求负向反馈与消极情感关系中起正向调节作用,这与假设相符。负反馈暗含着预期与现实的差距,纠错性和针对性较强[8],创新效能感高的员工将寻求负反馈视为一件对目标实现与能力改进极具价值的事件,因此,能激发其消极情感反应。即图2的 C和D区,是寻求者主动创造“麻烦”事件的区域,不过仅仅C区是“消极情感的激活区”,也是高效能寻求者为自己制造的“创新警觉区”;而D区仅是“温和”事件发生区域,消极情感反应并不明显。

但并不像预想的那样,寻求正向反馈对低创新效能寻求者意义更大。这一相悖的研究发现很可能与寻求正向反馈的多元化动机,以及高效能寻求者对创新任务的期待程度更高有关。图2的A和B区,是寻求者主动创设的“振奋”事件区域。对低创新效能寻求者而言,通过寻求正反馈可以强化自信与期待,收获情感资源,因此,A区是他们积极情感的“激活”区。而最初研究认为B区对高效能个体而言是“温和”事件,他们并不需要通过寻求正反馈获得“情感资源”,因此,似乎价值并不高。但在特定情景中“求表扬”,高效能员工不仅可能收获组织成员认同,维护组织身份[19],有效巩固社会网络,还有可能通过彰显能力优势,吸引更多社会资源,也就是说寻求正反馈可以实现多种社会化目标。此时,“工具性资源”的价值感知已超越单纯的“情感性资源”,因此,寻求正向反馈对高效能个体而言,也成为一件价值较高的事件。进一步,对比A和B区,低效能代表对创新结果的期望不高,因而他们寻求正反馈的动机表现并不强烈,寻求频数也不高。按照事件系统理论,事件强度影响事件结果[43],因此,比起低创新效能个体,高效能个体寻求正反馈的频率往往更高,积极情感反应的强度也就更大,所以,B区并非“温和”事件的发生区域,而是“积极情感的强化区”,是高效能寻求者为自己创设的“创新巩固区”。

值得一提的是,调节效应检验的重要发现是对Sherf & Morrison[17]研究展望的一个回应与说明,这一研究通过一系列实验发现,高效能个体很难认知反馈价值,因此,他们不愿询问反馈。需要思考的是,询问或监测仅是策略的一种体现,高效能个体就不会通过寻求反馈提高自己的创造力吗?Brown等[44]很早就发现高效能个体具有不断提高自己的内在动机,因此,会促进反馈寻求行为的发生。本文为该矛盾的解释提供了一个视角,高效能个体更倾向于选择的反馈寻求方式,与寻求策略的关系并不稳定,但与寻求内容特点即寻求性质相关度更高。他们既会在逆境中“求表扬”激发积极情感,也会在成功时“求批评”激发消极情感,让“激励与警觉”以分别或组合的方式,推进创新绩效的持续提高[35]。研究发现不仅诠释了高创新效能个体具有更好的情感资源获取和调节能力,也进一步回应了学者们关于推进寻求反馈构念细化与发展的思路[4]。

4.2 实践意义

(1)管理者应重视反馈导向的合理引导与建设,促进本土文化情境下“寻求反馈-反馈”双向互动过程,激活员工情感反应。情感资源的消耗会导致工作懈怠[28],先解决“心事”,再解决“工作”的思路备受管理实践重视[27]。该文发现“求表扬”与“求批评”都是激发情感反应、促进创造力的情绪调节策略。但是,在中国组织中存在“面子文化”,员工“顾面子”心理较强[10-11],通常羞于寻求自我正面评价,认为“求表扬”不被主流意识形态接受;对反馈者而言,受到“尚和、畏争”的文化洗礼,不愿指出寻求者的不足,让寻求负反馈的效力无法释放。因此,组织应营造自信与积极的反馈文化,让“寻求反馈-反馈”渠道畅通的反馈工作会议,成为每次任务完成后的组织常态。①组织应意识到,员工“求表扬”不仅是出于印象管理动机,更是在挫败时获取正能量的情感调节方式,应给予支持,让员工跳出思维局限,敢于寻求正反馈以激活积极情感;②不能隐瞒员工工作不足,刻意抑制负反馈,导致员工即便“求批评”也无法得到真实反馈,更无法激活消极情绪。尤其对复杂和持久的创新性任务,组织应注意促进“求表扬”与“求批评”的融合,让积极与消极情感一起实现“激励”与“警觉”的完美结合,推动创造力提升。

(2)管理者应重视评估与反馈机构的建构和完善,了解员工需求与目标,让反馈能够引起“共情”。传统的组织反馈通常是基于组织目标,很可能与员工个体成长目标不一致,很难让员工产生“共情”,积极或消极情感很难激活,对认知和行为不会有明显效力。因此,组织需重视反馈前的调研,了解员工对能力发展的需求,在条件允许的情况下,可以设立专门的组织评估与反馈机构,由专门的发展性评估机构通过观察与考核[2],为员工“量身定制”反馈,提供组织与个体目标相一致的反馈,让员工“情”同身受,激发情感反应,实现反馈效力最大化。

(3)管理者应重视反馈过程中“度”的把握,防止情感反应过度带来的负面效应。“求表扬”激发积极情感,如热情、受鼓舞,但正反馈过度也会导致骄傲、自满等,积极情感反应需要有一个临界点[32]。“求批评”激活消极情感,如生气、不安,但负反馈过度也会让人因压力过大而产生焦虑、抑郁等情绪问题。所以,组织在“求表扬”和“求批评”的回应方式上应注意“度”的把握。如防止正反馈带来“盛名综合症”[10]、“资质过剩”等问题;在公开场合给予负反馈时,需维护寻求者的“面子、身份”,避免过度消极情绪导致意识障碍,进而拒绝接纳反馈。

(4)管理者应重视低创新效能员工情感管理能力的改善,激发其创新期待。高效能个体更善于采用“求表扬”或“求批评”的方式,获取情感资源,激活差异化情感反应推动创造力。也就是说,创新效能的强弱直接影响员工自主获取情感资源的能力。因此,提高员工创新效能感十分重要。组织可以从强化创新期待和自信入手,通过培训与交流等多种方式赋予工作意义、描绘发展前景,提高员工创新期待;同时,在日常工作中,更要善于运用领导肯定、榜样激励等手段,让低效能员工感受到上级认同,增强其对工作的控制感。

4.3 不足与展望

本文还存在一些不足:①尽管研究样本涉及多家公司员工,涵盖不同性质企业,但样本均为横截面数据。未来可采取长期跟踪的方法,收集不同时间节点的样本数据,使研究更全面,结论更客观;②研究数据均为员工自评得出,未将上下级进行匹配,虽然共同方法检验结果表明不存在严重的同源方差,但量表均由员工个人填写,结果主观性较强。未来可采用配对调查方法,降低同源方差影响;③研究内容的不足。虽然分析了被激活的情感反应在寻求反馈与创造力间的中介作用,但认知与情感的双重作用机制尚需进一步探索。

参考文献:

[1] DE STOBBELEIR K E,ASHFORD S J,BUYENS D. Self-regulation of creativity at work: the role of feedback-seeking behavior in creative performance[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(4): 811-831.

[2] DIMOTAKIS N, MITCHELL D, MAURER, T. Positive and negative assessment center feedback in relation to development self-efficacy, feedback seeking, and promotion[J]. Journal of Applied Psychology, 2017, 102(11): 1514-1527.

[3] 赵辉,张建卫,任永灿,等. 团队科学创造力的提升需重视团队成就目标导向——被调节的中介效应[J/OL]. 科技进步与对策:1-8[2020-09-15]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20200403.1546.004.html.

[4] ANSEEL F, BEATTY A S, SHEN W, et al. How are we doing after 30 years? a meta-analytic review of the antecedents and outcomes of feedback-seeking behavior[J]. Journal of Management, 2015, 41(1): 318-348.

[5] 张建平, 秦传燕, 刘善仕. 寻求反馈能改善绩效吗——反馈寻求行为与个体绩效关系的元分析[J]. 心理科学进展, 2020, 28(4): 549-565.

[6] 张婕, 樊耘, 张旭. 前摄性行为视角下的员工创新——前摄型人格、反馈寻求与员工创新绩效[J]. 南开管理评论, 2014, 17(5): 13-23.

[7] CHEN Z,LAM W,ZHONG J A.Leader-member exchange and member performance: a new look at individual-level negative feedback-seeking behavior and team-level empowerment climate[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(1): 202-212.

[8] GONG Y, WANG M, HUANG J C, et al. Toward a goal orientation-based feedback-seeking typology: implications for employee performance outcomes[J]. Journal of Management, 2017, 43(4): 1234-1260.

[9] ASHFORD S J, TSUI A. S. Self-regulation for managerial effectiveness: the role of active feedback seeking[J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(2): 251-280.

[10] 马君, 闫嘉妮. 正面反馈的盛名综合症效应:正向激励何以加剧绩效报酬对创造力的抑制?[J]. 管理世界, 2020, 36(1): 105-121.

[11] 马璐, 谢鹏. 工作场所地位对员工越轨创新的影响: 能力面子压力与地位关心水平的作用[J/OL]. 科技进步与对策:1-10[2020-09-15]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20200602.1545.024.html.

[12] 毛江华, 廖建桥, 刘文兴. 中西方谦逊的研究回顾和比较分析[J]. 管理评论, 2016, 28(3): 156-165.

[13] ZHOU J. Feedback valence, feedback style, task autonomy, and achievement orientation: interactive effects on creative performance[J]. Journal of Applied Psychology, 1998, 83(2): 261-276.

[14] DE DREU C K W, BAAS M, NIJSTAD B A. Hedonic tone and activation level in the mood-creativity link: toward a dual pathway to creativity model[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2008, 94(5): 739-756.

[15] NIJSTAD B A, DE DREU C K W, RIETZSCHEL E F, et al. The dual pathway to creativity model: creative ideation as a function of flexibility and persistence[J]. European Review of Social Psychology, 2010, 21(1): 34-77.

[16] WEISS H M, CROPANZANO R. Affective events theory: a theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work[J]. Research in Organizational Behavior, 1996, 18(3): 1-74.

[17] SHERF E N, MORRISON E W. I Do not need feedback! or do i? self-efficacy, perspective taking, and feedback seeking[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 105(2): 146-165.

[18] 段锦云, 施蓓, 王啸天. 寻求者的注视方向对建议者建议提出的影响[J]. 心理学报, 2019, 51(12): 1363-1374.

[19] ASHFORD S J, BLATT R, VANDEWALLE D. Reflections on the looking glass: a review of research on feedback-seeking behavior in organizations[J]. Journal of Management, 2003, 29(6): 773-799.

[20] AMABILE T M. Creativity in context: update to the social psychology of creativity[M]. New York: Avalon Publishing, 1996.

[21] 樊耘, 陈倩倩, 吕霄. LMX对员工反馈寻求行为的影响机制研究——基于分配公平和权力感知的视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(10): 158-168.

[22] BYRON K, KHAZANCHI S. Rewards and creative performance: a meta-analytic test of theoretically derived hypotheses[J]. Psychological Bulletin, 2012, 138(4): 809-830.

[23] WHITAKER B G, LEVY P. Linking feedback quality and goal orientation to feedback seeking and job performance[J]. Human Performance, 2012, 25(2): 159-178.

[24] 周金毅, 陈昊, 李雅文. 双渠道负向反馈寻求与员工工作绩效的关系——考虑角色清晰度的调节作用[J]. 技术经济, 2017, 36(2): 47-56.

[25] ARVEY R D, BOUCHARD T J, SEGAL N L, et al. Job satisfaction: environmental and genetic components[J]. Journal of Applied Psychology, 1989, 74(2): 187-192.

[26] FRIJDA N H. Moods, emotion episodes, and emotions[M]//LEWIS M, HAVILAND J M. Handbook of emotions. NY: Guilford Press, 1993: 381-403.

[27] CHRISTENSEN A L. Feedback, affect, and creative behavior: a multi-level model linking feedback to performance [D].Phoenix: Arizona State University, 2014.

[28] TEN BRUMMELHUIS L L, BAKKER A B. A resource perspective on the work-home interface: the work-home resources model[J]. American Psychologist, 2012, 67(7): 545-556.

[29] BROWN P, LEVINSON S C, GOODY E. Universal in language usage: politeness phenomena[M]. Cambridge University Press, 1978.

[30] FISHER C D. Why do lay people believe that satisfaction and performance are correlated? possible sources of a commonsense theory[J]. Journal of Organizational Behavior, 2003, 24(6): 753-777.

[31] VANCOUVER J B, MORRISON E W. Feedback inquiry: the effect of source attributes and individual differences[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 1995, 62(3): 276-285.

[32] FREDRICKSON B L, LOSADS M F. Positive affect and the complex dynamics of human flourishing[J]. American Psychologist, 2005, 60(7): 678-686.

[33] AMABILE T M, BARSADE S G, MUELLER J S, et al. Affect and creativity at work[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(3): 367-403.

[34] GASPER K. When necessity is the mother of invention: mood and problem solving[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2003, 39(3): 248-262.

[35] YANG L Q, SIMON L S, WANG L, et al. To branch out or stay focused? affective shifts differentially predict organizational citizenship behavior and task performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(6): 831-845.

[36] ZHOU J, GEORGE J M. Dual tuning in a supportive context: joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 605-622.

[37] AMBADY N, GRAY H M. On being sad and mistaken: mood effects on the accuracy of thin-slice judgments[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 83(4): 947-961.

[38] TIERNEY P, FARMER S M. Creative self-efficacy: its potential antecedents and relationship to creative performance[J]. The Academy of Management Journal, 2002, 45(6): 1137-1148.

[39] WATSON D, CLARK L A, TELLEGEN A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the panas scales[J]. J Pers Soc Psychol, 1988, 54(6): 1063-1070.

[40] 张卫东, 刁静, SCHICK C J. 正、负性情绪的跨文化心理测量:PANAS维度结构检验[J]. 心理科学, 2004, 27(1): 77-79.

[41] CARMELI A, SCHAUBROECK J. The influence of leaders and other referents normative expectations on individual involvement in creative work[J]. Leadership Quarterly, 2007, 18(1): 35-48.

[42] FARMER S M, TIERNEY P. Employee creativity in taiwan: an application of role identity theory[J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(5): 618-630.

[43] MORGESON F, MITCHELL T, LIU D. Event system theory: an event-oriented approach to the organizational sciences[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(4): 515-537.

[44] BROWN S P, GANESAN S, CHALLAGALLA G. Self-efficacy as a moderator of information-seeking effectiveness[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(5): 1043-1051.

(责任编辑:万贤贤)