0 引言

随着移动互联网的广泛应用,我国各行各业被卷入数字化转型的浪潮中。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020年)》指出,我国数字经济增加值由2005年的2.6万亿元增加到2019年的35.8万亿元,数字经济规模不断扩张,在国民经济中的地位不断提升。在数字化时代,传统工业企业纷纷实施数字化转型战略。但据统计,在具体落实过程中,约70%的数字转型计划没有如期完成。因此,关注数字化转型和数字化水平影响因素,对企业生存与发展极为重要。随着数字化发展,我国工业企业新产品销售收入逐年增加,《中国科技统计年鉴》数据显示,2019年全国各省份新产品销售收入占主营业务收入的比重均值为14.8%,浙江省高达34.3%。浙江是全国较早开启数字化建设且目前发展较为成熟的省份,数字化水平对企业新产品开发绩效是否具有重要影响?先进的数字技术、数字平台以及数字基础设施极大地改变了创新和创业精神,数字技术对价值创造和价值获取具有广泛的影响,数字化技术可以为企业创新发展提供新信息、新技术[1-2]。数字时代下,企业面临较大的不确定性,渐进式和突破式创新能力能否帮助企业提升创新绩效?需要关注两种创新能力的重要性和差异性,寻找有效创新路径以实现企业可持续发展。为此,本文将数字化水平、双元创新能力以及新产品开发绩效纳入同一框架,探索数字化水平对企业新产品开发绩效的影响机制,检验双元创新能力在其中是否起中介传导作用,对于重塑企业创新优势具有重要理论意义和现实价值。

1 文献综述

现有数字化研究大致经历了“信息化—数字化—数字化转型”3个阶段[3]。部分学者认为,数字化是对新型信息技术,如大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等的应用[4],以改变企业现有业务流程[5]。数字化强调数字技术对商业逻辑内容的改变、竞争模式重构和产业转型升级[6]。也有学者将目光从技术层面转向组织变革层面,发现数字技术可以为价值创造和客户参与提供支持,但需要组织变革,后者能够为企业获得新的组织和营销能力奠定基础[7]。企业数字化转型的内在机制表现在业务流程向集成价值链转型、产品理念向个性化转型、思维模式向互联网思维转型以及组织结构向平台化转型4个方面[8]。

部分研究关注数字化转型及其对企业绩效的影响,例如Tabrizi等[9]认识到数字技术并非实现转型的唯一要素,管理者的心态、组织文化、业务流程等都会影响转型成效;Westermanton等[10]提出,从客户体验、操作流程和业务模式等3个关键领域进行数字化改造能够成功实现转型,企业基于自身网络位置,通过信息资源获取助推数字技术并引导员工参与,从而促进企业创新绩效提升[11-12];王才[13]基于长三角和珠三角地区173家制造企业数据研究发现,数字化转型能够促进企业动态能力提升,而动态能力能够进一步影响企业创新绩效;池毛毛等[14]基于207家湖北省中小医疗器械制造企业问卷调研数据发现,中小制造业数字化转型有利于新产品开发绩效提升,两者呈显著线性正相关关系,并探究组织双元创新能力的重要影响;周青等[15]基于浙江省各地市数据发现,数字化水平与区域创新绩效呈倒U型关系,而非简单线性关系,但其尚未分析数字化水平对创新绩效作用的中间传导机制,且局限于湖北或浙江相关数据[14-15],难以反映全国层面数字化水平与企业创新绩效间的关系。

关于数字化水平测度,学者们从不同维度进行研究:第一,早期研究采用信息化发展水平加以衡量,学者们以信息产业能力、信息基础设施装备能力、信息基础设施使用水平、信息主体水平和信息消费水平等综合指数模型测算我国信息化发展水平[16]。第二,从互联网发展水平进行分析,如胡俊[17]提出采用地区网站数量与法人单位数之比衡量互联网资源以测度互联网发展水平;崔蓉和李国锋[18]以互联网普及程度、基础设施、信息资源、产业应用和发展环境等综合指标,研究中国互联网地区发展水平差距。第三,从现有数字化维度展开,如赵威逊[19]从数字化基础设施、数字化网络普及、数字化交易和数字化人力水平4个维度探究了数字化水平对我国贫富差距的影响;周青等[15]从数字化接入、装备、应用以及平台建设4个维度对区域数字化水平进行实证研究。

上述文献为本文提供了重要参考,但仍存在以下不足之处:①探讨了数字化转型对企业财务绩效以及社会绩效的影响,但数字化转型对新产品开发绩效的影响研究较为匮乏,鲜见数字化水平与新产品开发绩效间的非线性关系研究;②探讨了数字化对企业绩效的直接作用,而忽略其内部传导机制分析,从双元创新能力视角分析数字化水平与新产品开发绩效关系的研究鲜见;③数字化水平测度从单一指标向综合指标发展,并拓展至数字化平台建设等维度,但数字化水平测度系统有待完善。

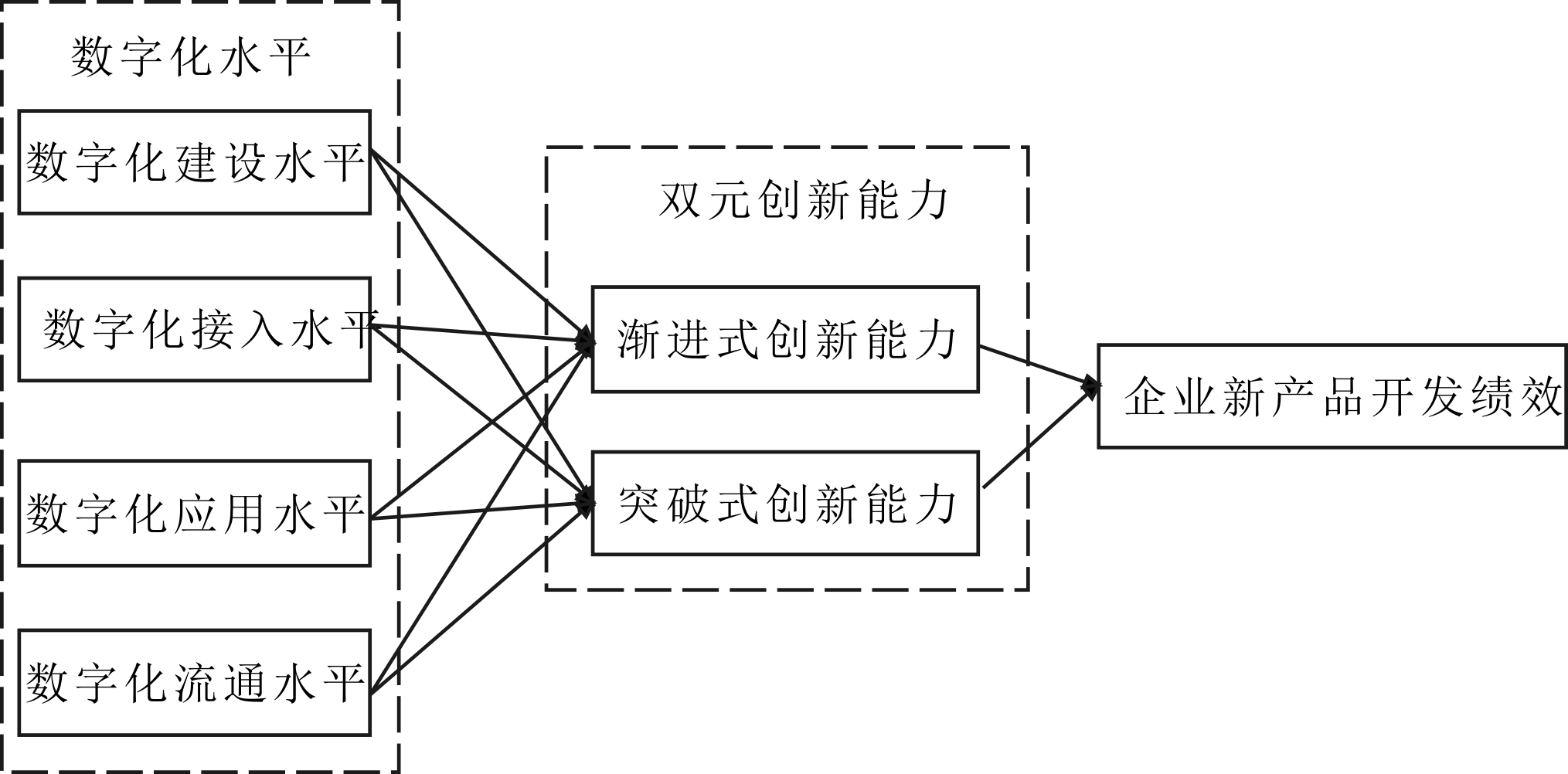

基于此,本文从数字化转型和双元创新能力理论视角出发,探讨数字化水平对新产品开发绩效的内在作用机制。与以往文献相比,本文理论贡献如下:第一,探讨不同维度数字化水平对我国规模以上工业企业新产品开发绩效的线性与非线性影响机理,丰富现有数字化水平测度指标体系,弥补既有文献的不足;第二,探索渐进式、突破式创新能力在数字化水平与新产品开发绩效间的中介作用,既可以拓展数字化转型对企业创新绩效的内在作用机制研究,又能够完善双元创新能力理论与实证研究。

2 理论假设

2.1 数字化水平各维度与企业新产品开发绩效间的非线性关系

现有文献[11,13]探讨了数字化建设对企业创新绩效的影响,发现数字化水平与创新绩效并非呈现绝对的线性关系,可能会因区域内装备接入与应用水平不同而对企业创新绩效产生倒U型影响[15]。Arquette[20]从信息传播技术基础设施建设水平、接入情况和使用能力3个方面,衡量地区间的数字鸿沟。随后,有学者指出,数字鸿沟除在生产活动前的建设和接入阶段有所体现外,还包括运用数字技术后产生的收益[21]。从数字化内涵与发展进程出发,企业数字化发展大体经历了信息技术设施建设[15、22、23]、互联网网络接入[19、24、25、26]、信息通信技术学习[27、28]以及数字产业化[29-31]发展4个阶段。本文在现有研究的基础上,将数字化水平划分为数字化建设水平、接入水平、应用水平和流通水平,深入分析数字化各维度水平与企业新产品开发绩效间的关系。其中,数字化流通水平是应用水平的体现与延伸,两者内涵具有一定的相似之处,但侧重点不同。数字化应用水平突出数字技术掌握程度,而流通水平突出掌握数字技术后的市场表现。

数字化建设水平是指能够体现数字经济特征的基础设施完善程度,这类基础设施以信息网络为基础,并融合新兴数字技术[15]。一方面,数字基础设施可以为科技进步和产品创新提供全新的零距离接触平台,加快区域企业之间的资源流动,提升信息透明度,促进产业结构升级[22]。Constantinides等[23]指出,数字基础设施能够跨越多个系统和设备收集、存储及利用数据,为企业提供必要的网络资源,强化产品供需间的联系,为企业掌握用户需求信息,针对性地开发产品提供信息和技术支持。另一方面,基础设施过度饱和意味着大量人力、物力和财力投资并不能给区域创新主体带来持续收益,数字基础设施架构建设也需要新形式的平台治理[15,23],一味增加数字设施投入会加大企业资源管理难度,进而影响企业新产品开发绩效。由此,本文提出以下假设:

H1a:数字化建设水平与企业新产品开发绩效呈倒U型关系。

数字化接入水平是指网络连接水平,通常表现为互联网宽带接入或信通技术接入水平。数字网络接入能够帮助企业进行生产管理,良好的网络覆盖情况是企业实现有序生产和互联互通的重要前提[19]。拥有宽带互联网接入的企业能够参与多样化在线媒体活动,有助于培育更多数字技能。可见,互联网对信息获取及运用具有显著积极作用[24]。Alhassan&Adam[25]以宽带互联网接入衡量数字包容,发现通信技术接入对通信技术使用具有积极影响,可以增强信息资源获取能力。信息技术、资源可以为企业创新提供支持,为新产品开发提供基础条件。同时,也有学者认为,通信技术获取与使用虽然可以给个人、企业带来发展机会和创新效益,但较高的通信技术成本是主要障碍[26]。数字化接入需要付出较高的技术改造成本,由于数字化技术对新产品开发绩效的影响具有滞后效应,企业数字化初期的成本效应往往高于创新补偿效应,总体表现为负向作用。当数字化接入水平提升到一定程度时,数字化接入水平的创新溢出和促进效应涌现,能够抵消数字技术接入的成本效应,从而有利于企业新产品开发活动开展和创新绩效提升。不同的数字化接入水平对企业新产品开发绩效的影响有所差异,二者间并不是简单的线性关系。由此,本文提出以下假设:

H1b:数字化接入水平与企业新产品开发绩效之间呈U型关系。

数字化应用水平是指IT技术掌握程度和普及程度,信息技术使用能力会影响新产品开发任务熟练程度,改善新产品开发流程,从而促进新产品销售增长以及市场份额提升[27]。数字技术应用能够为企业提供全新的价值创造方式,企业通过信息技术与物理组件融合促进新工艺与产品开发[28]。特木钦[2]通过实证发现,技术交流对迭代创新与新产品开发绩效具有显著积极影响。然而,数字网络接入和数字技术普及会占用企业员工的时间、精力,海量数据需要进行辨别处理,进而分散企业注意力[24]。随着时间推移,企业对技术的使用更加熟练,信息提取效率会更高,其价值体现也更加显著。由此,本文提出以下假设:

H1c:数字化应用水平与企业新产品开发绩效之间呈U型关系。

数字化流通水平能够反映数字产业化发展程度,商品经过区域生产、分配、交换与消费环节,不断循环往复。数字化流通是消费环节的重要体现,其流通速度与体量一定程度上能够反映区域企业电子商务的繁荣程度[29]。工业4.0时代,数字化步伐加快,新兴信息技术被用来实现物联网和服务连接,业务流程和工程流程深度集成,生产方式更为灵活、高效[30]。智能连接的数字技术被大规模应用于物流业,能够加强企业和供应链合作伙伴间的横向与纵向资源整合,新产品开发也可获得更大的市场愿景[31]。数字化流通新平台能够改变消费模式,促进消费升级,辅助企业识别顾客需求,提升资源整合力度和市场流通效率,从而促进企业新产品开发绩效提升[3,32]。由此,本文提出以下假设:

H1d:数字化流通水平提高有利于企业新产品开发绩效提升。

2.2 双元创新能力的中介作用

基于组织双元创新能力理论,March[33]按照不同程度将创新能力划分为渐进式和突破式创新能力。渐进式创新能力是一种改良性的创新能力[34],它基于已有知识和资源对产品、技术和服务等进行升级完善,不断满足用户需求并提升顾客体验,通常是从1到N的变化。突破式创新能力主要源于新想法和新创意,是一种变革式创新能力,或称根本性技术创新,强调对现状的彻底颠覆[35],往往是从0到1的突破。

数字化发展既是企业创新绩效提升的重要推力,也是企业持续发展的重要动力。本文认为,双元创新能力在数字化水平与企业新产品开发绩效之间起间接传导作用,数字化发展能够激发两类创新能力。随着数字化水平提升,企业可以获得成熟的知识和精确的客户信息以捕捉市场机会,实现渐进式创新和突破式创新[36]。较高的数字化建设水平既能够为企业发展提供坚实的物质基础,也可以为渐进式和突破式创新能力提升提供良好的基础设施。已有研究证实,信息基础设施对企业双元创新能力具有显著正向促进作用[37-39]。渐进式创新能力可以帮助企业不断优化原有产品,突破式创新能力通过革新技术促进产品开发,从而提升企业竞争力。数字化接入水平和应用水平分别体现信息主体的网络连通性与IT技术普及程度[28]。经济全球化背景下,企业不再是独立的个体,而是逐步从传统封闭式创新走向全球开放式创新。数字技术接入与应用能够帮助企业整合创新资源,拓展技术研发能力体系,从而提升渐进式创新水平。另外,数字技术可以提升组织信息搜索与整合能力,促进异质性知识与资源融合,培育突破式创新能力,从而拓展创新边界(陈庆江,2021)。信息网络越通畅、IT技术普及程度越高,企业就越能够获取并整合顾客、供应商、政府及社会公众的相关信息,提高市场机会敏感度,准确把握市场机遇。两类创新能力因此得到激发,从而促进新产品开发绩效提升[40]。数字化经历了社会生产和再生产过程,数字化流通过程属于生产和消费过程的中间环节[29],不仅可以推动电子商务等产业发展,而且能够实现区域经济要素、科技要素、知识要素及人才要素流动。随着企业与用户的频繁交流,企业凭借与用户间的弱关系实现异质性知识共享,冲击现有知识体系,从而为突破式创新提供良好的契机。随时间推移,弱关系衍化为稳定的强关系,后者会持续推动知识传递与共享,完善现有知识体系,促进企业渐进式创新能力提升[41]。

两类创新能力均可以促使企业开展生产经营,但其发挥的作用并不完全一致。一方面,渐进式创新突出维持功能,为稳定现有产品与市场作贡献,确保系统按照预定方向和规则运行[42]。渐进式创新能够促使企业在当前领域更好地满足客户需求,既可以巩固企业现有竞争优势,也能够强化新的竞争优势[36]。另一方面,突破式创新突出创新功能,有助于企业研发新的技术与产品[42]。突破式创新具有高风险、高收益特征,一旦成功便有助于企业形成差异化竞争优势,提高行业进入壁垒并强化同行风险抵御能力[43]。尽管两类创新行为的作用方式并不完全一致,但均在不同维度的数字化水平与新产品开发绩效间发挥中介作用。基于此,本文提出以下假设:

H2a:渐进式创新能力在数字化水平各维度与企业新产品开发绩效关系间起中介作用;

H2b:突破式创新能力在数字化水平各维度与企业新产品开发绩效关系间起中介作用。

综上,本文理论研究框架构建如图1所示。

3 研究方法

3.1 样本选取与数据来源

本文探究数字化水平、双元创新能力与企业新产品开发绩效三者间的关系,以2012—2019年中国(内地)31个省份规模以上工业企业为研究对象,将区域内企业视为一个整体,测度区域内企业双元创新和新产品开发绩效情况。2019年,我国规模以上工业企业高达377 815家。其中,采矿业占比为2.70%、制造业占比为93.66%、电力、热力、燃气及水生产和供应业占比3.64%,数据来源为2012—2019年《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《第三产业统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国互联网发展报告》。其中,2018-2019年互联网普及率和互联网宽带接入端口两项数值缺失,因而本文使用差值法进行补充处理。

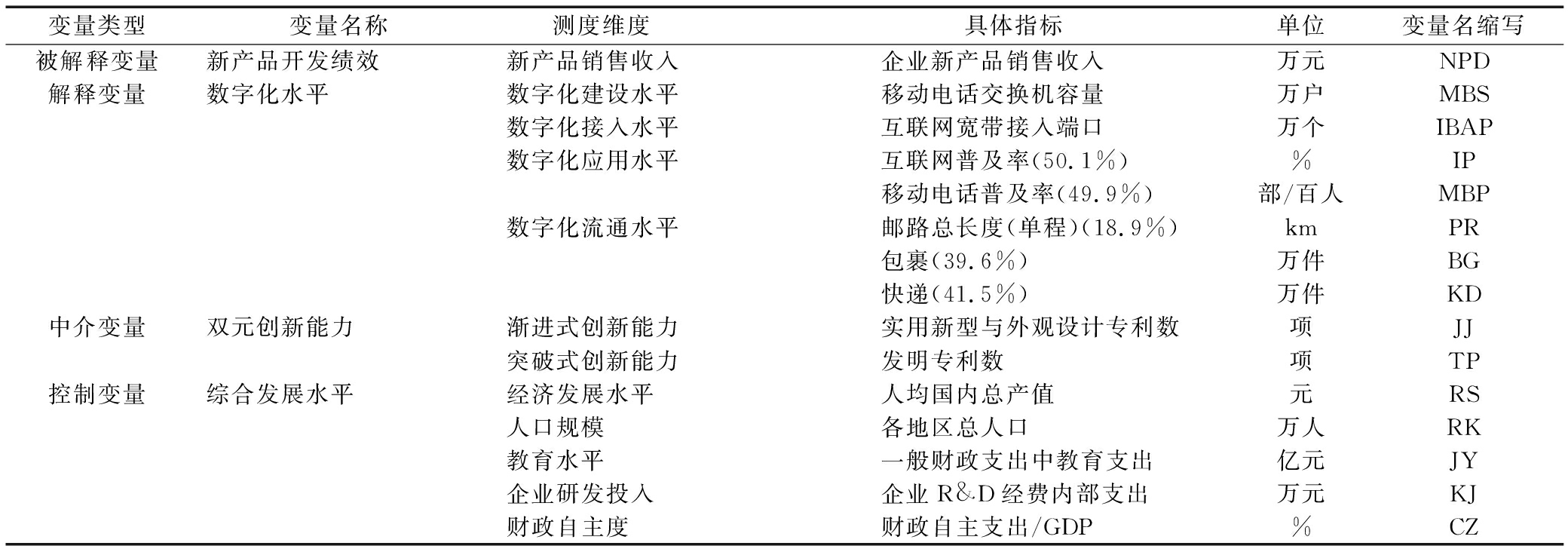

3.2 变量选取

(1)被解释变量:新产品开发绩效。现有研究主要分为两类,一是通过“该产品富有创造力”“我们持续推出新产品”等量表题项加以衡量[44];另一类是基于专利新增数、样本企业产品公告数量、新产品收益以及新产品收入在总收入中的比重进行测量(徐露允、龚红,2021)。参考Tang等[45]、Yi等[46]的研究成果,本文选取规模以上工业企业新产品销售收入表示企业新产品开发绩效,因为新产品销售收入是基于新产品的市场表现,包括未申请专利。相比于专利申请数、授权数,在生产过程中使用的创新,其蕴含的创新意义更加广泛[45]。专利侧重于反映科技创新的知识成果,而且并非所有的创新成果都能够申请专利[46];新产品销售收入能够反映科技创新成果的经济价值,侧重于创新成果的市场转化能力,是知识成果在市场上的延伸,这与本文对新产品开发绩效的理解一致。

(2)核心解释变量:数字化水平。参考周青等[15]、范合君和吴婷[29]的研究成果,从数字化建设水平、接入水平、应用水平以及流通水平等4个维度对数字化水平进行衡量。其中,采用移动电话交换机容量衡量数字化建设水平;采用互联网宽带接入端口数衡量数字化接入水平;选取互联网普及率和移动电话普及率表示数字化应用水平,即数字化普及程度[18]。最后,因部分学者采用快递业务总量测度互联网商务应用(韩先锋等,2019),故本文加入邮政总长度(单程)和包裹数量综合考察区域数字化流通水平。

(3)中介变量:渐进式创新能力和突破式创新能力。发明专利是对现有产品功能和工艺流程进行升级或改造的技术,实用新型和外观设计侧重于对产品外观与结构的重新设计,可见发明专利更符合突破式创新能力的定义,实用新型和外观设计更接近于渐进式创新能力的定义。借鉴钟昌标[47]和李笑[48]的研究成果,采用企业实用新型和外观设计专利数衡量渐进式创新能力,并采用企业发明专利数测度其突破式创新能力。

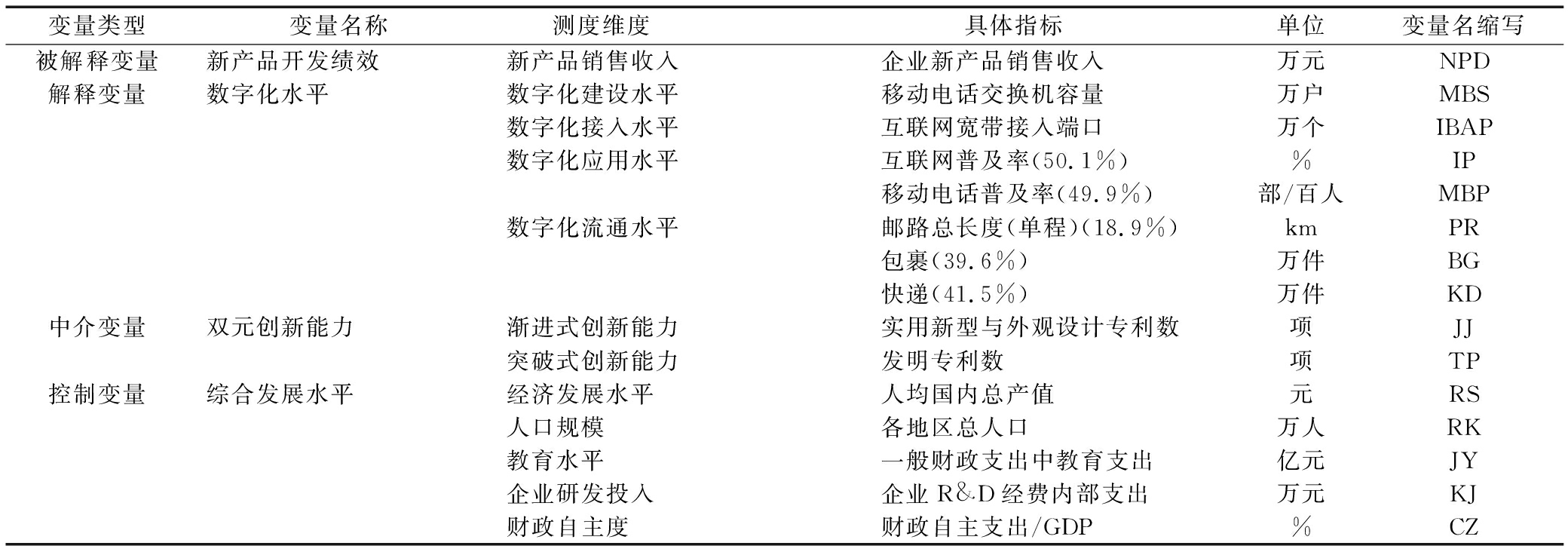

(4)控制变量。参考相关研究成果[11,15,49],本文主要从经济、社会、教育以及研发投入等方面进行变量控制,以探讨数字化水平对企业新产品开发绩效的影响。控制变量包括:①经济发展水平,采用人均国内总产值,即区域国内生产总值除以区域总人口衡量;②人口规模,采用区域总人口进行测度;③教育水平,采用一般财政支出中教育支出测度;④企业研发投入,采用规模以上工业企业R&D经费内部支出表示;⑤财政自主度,以财政自主支出/GDP加以衡量。变量与相关指标见表1。

表1 变量及测度指标

变量类型变量名称测度维度 具体指标 单位变量名缩写被解释变量新产品开发绩效新产品销售收入企业新产品销售收入万元NPD解释变量数字化水平数字化建设水平移动电话交换机容量万户MBS数字化接入水平互联网宽带接入端口万个IBAP数字化应用水平互联网普及率(50.1%)%IP移动电话普及率(49.9%)部/百人MBP数字化流通水平邮路总长度(单程)(18.9%)kmPR包裹(39.6%)万件BG快递(41.5%)万件KD中介变量双元创新能力渐进式创新能力实用新型与外观设计专利数项JJ突破式创新能力发明专利数项TP控制变量综合发展水平经济发展水平人均国内总产值元RS人口规模各地区总人口万人RK教育水平一般财政支出中教育支出亿元JY企业研发投入企业R&D经费内部支出万元KJ财政自主度财政自主支出/GDP%CZ

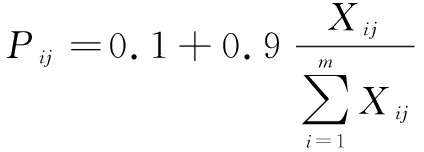

需要说明的是,数字化应用水平和流通水平均选用熵值法进行计算,处理过程如下:

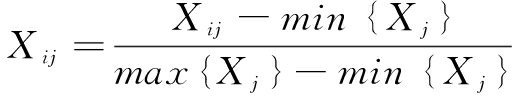

(1) 对数字化应用和流通水平各项指标进行正向标准化处理,如式(1)所示。

(1)

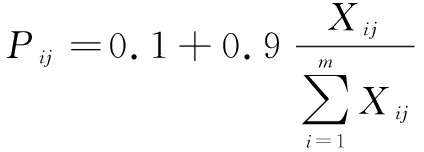

(2)计算第i年份第j项指标值的比重Pij,如式(2)所示。

(2)

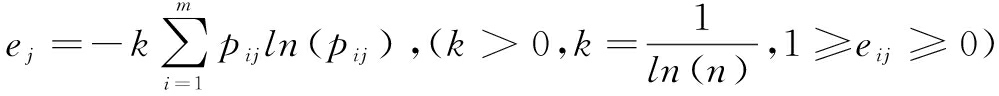

(3)计算第j项指标的熵值ej,如式(3)所示。

(3)

(4)计算信息熵冗余度,如式(4)所示。

dj=1-ej

(4)

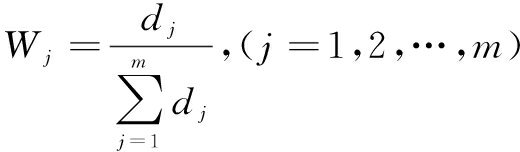

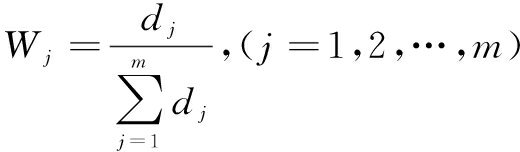

(5)计算各项指标权重,如式(5)所示。

(5)

(6)计算单指标评价得分,如式(6)所示。

(6)

3.3 模型设定

本文建立多元回归模型检验数字化水平、双元创新与企业新产品开发绩效间的关系。其中,式(7)分析数字化水平与企业新产品开发绩效间的关系,式(8)和式(9)探索数字化水平与双元创新能力间的关系,式(10)和式(11)为双元创新能力与企业新产品开发绩效关系模型。

NPDit=α0+α1DLit+α3∑Conit+εit

(7)

JJit=x0+x1DLit+x2∑Conit+εit

(8)

TPit=x0+x3DLit+x4∑Conit+εit

(9)

NPDit=β0+β1JJit+β2∑Conit+εit

(10)

NPDit=β0+β3TPit+β4∑Conit+εit

(11)

变量含义见表1,Con代表控制变量,α0、β0、x0为常数项,i、t表示地区和年份,ε表示误差项。DL表示数字化水平,包括4个维度: JS代表建设水平,JR代表接入水平,YY代表应用水平,LT代表流通水平。式(7)为基准模型,但并未列出数字化水平的平方项,实证分析部分有补充说明。

4 实证分析

4.1 相关性分析

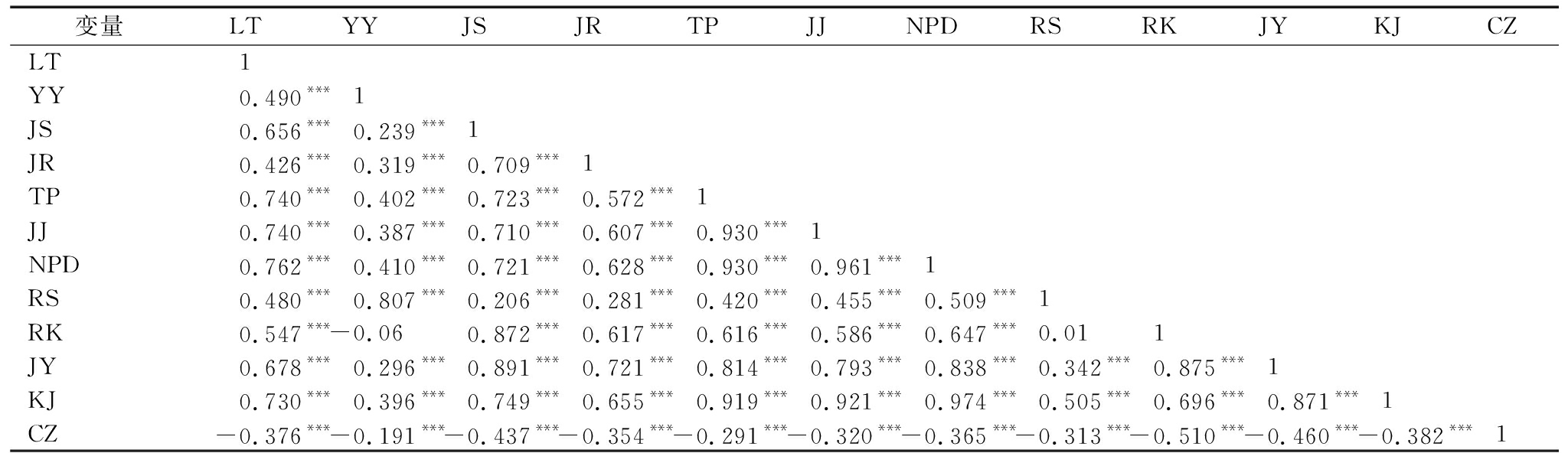

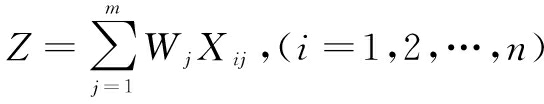

本文采用Stata15.0对样本面板数据进行分析,分别验证数字化建设水平、接入水平、应用水平及流通水平在双元创新能力与企业新产品开发绩效间的作用。各变量间相关性分析见表2。数字化建设水平、接入水平、应用水平、流通水平4个维度均与渐进式创新能力(r=0.710,0.607,0.387,0.740,p<0.01)呈显著正相关关系,与突破式创新能力(r=0.723,0.572,0.402,0.740,p<0.01)也呈显著正相关关系。渐进式与突破式创新能力对企业新产品开发绩效具有显著正向影响(r=0.0961,0.930,p<0.01),预期假设得到初步验证。

4.2 面板数据回归分析结果

(1)数字化水平对企业新产品开发绩效影响的实证分析。根据上述理论假设和面板计量回归模型,利用2012-2019年中国各省份工业企业数据,分别实证检验数字化建设水平、接入水平、应用水平以及流通水平对企业新产品开发绩效的非线性影响,Hausman检验结果发现,P值小于0.05,故选择固定效应模型,结果见表3。

表2 样本数据相关性分析结果

变量LTYYJSJRTPJJNPDRSRKJYKJCZLT1YY0.490***1JS0.656***0.239***1JR0.426***0.319***0.709***1TP0.740***0.402***0.723***0.572***1JJ0.740***0.387***0.710***0.607***0.930***1NPD0.762***0.410***0.721***0.628***0.930***0.961***1RS0.480***0.807***0.206***0.281***0.420***0.455***0.509***1RK0.547***-0.060.872***0.617***0.616***0.586***0.647***0.011JY0.678***0.296***0.891***0.721***0.814***0.793***0.838***0.342***0.875***1KJ0.730***0.396***0.749***0.655***0.919***0.921***0.974***0.505***0.696***0.871***1CZ-0.376***-0.191***-0.437***-0.354***-0.291***-0.320***-0.365***-0.313***-0.510***-0.460***-0.382***1

注:***、**、*分别表示显著性为p<0.01,p<0.05以及p<0.1

表3 数字化水平对企业新产品开发绩效的影响回归结果

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)NPDJS-0.100***0.131*(-3.71)(1.84)JS2-0.254***(-3.47)JR-0.023-0.291***(-1.05)(-3.46)JR20.276***(3.29)YY-0.066***-0.182***(-2.60)(-3.44)YY20.171**(2.49)LT0.145***(2.94)RS-0.062**-0.103***-0.083***-0.065**-0.051*-0.086**-0.055*(-2.18)(-3.42)(-2.89)(-2.29)(-1.67)(-2.58)(-1.86)RK1.177***0.832*1.341***1.452***1.520***1.494***1.157***(2.74)(1.94)(3.04)(3.36)(3.50)(3.48)(2.64)JY-0.012-0.015-0.0480.0470.0110.019-0.021(-0.16)(-0.20)(-0.59)(0.56)(0.13)(0.23)(-0.26)KJ0.887***1.023***0.872***0.846***0.803***0.796***0.821***(17.84)(16.39)(17.10)(16.76)(14.21)(14.23)(15.57)CZ0.171*0.0870.1210.155*0.1360.1090.188**(1.86)(0.94)(1.29)(1.68)(1.47)(1.19)(1.98)常数项-0.410***-0.316**-0.475***-0.522***-0.528***-0.494***-0.454***(-2.77)(-2.15)(-3.14)(-3.51)(-3.54)(-3.34)(-3.06)R-squared0.8740.8810.8670.8730.8700.8740.871Adj R-squared0.8530.8600.8440.8510.8480.8520.849F244.4222.1228.6206.7235.7207.9238.0

表3中模型(2)显示,数字化建设水平的一次项系数显著为正(0.131*),二次项系数在0.01的水平上显著为负(-0.254***),表明数字化建设水平与企业新产品开发绩效间呈倒U型关系,验证了假设H1a。数字化建设水平并不是越高越好,而是存在一个最佳值,拐点为X3=-(0.131)/2×(-0.254)=0.258。查阅数据发现,部分省份数字化建设水平已位于拐点右侧,如江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、湖北、广东、四川、辽宁、黑龙江等12个省份,其对新产品开发绩效的作用已经进入抑制阶段。此时,基础设施投入并不能促使新产品开发绩效提升。此外,还有19个位于中西部地区的省份,其数字化建设水平有待提升。

模型(3)显示,数字化接入水平与企业新产品开发绩效并无显著线性关系,加入数字化接入水平的平方项后(见模型(4)),其与企业新产品开发绩效呈U型非线性关系(数字化接入水平JR的一次项系数为-0.291***,其平方项系数为0.276***),假设H1b成立。其中,拐点为X1=-(-0.291)/(2×0.276)=0.527,查阅数据发现,当前我国各省份数字化接入水平均未超过拐点值,其对新产品开发绩效具有阻滞效应。《中国互联网发展报告2019》显示,截至2018年底,全国固定宽带用户数达到4.07亿,整体互联网接入情况良好,但区域性差异较大,尽管接入网络对企业资源获取、信息整合等方面具有促进作用,但短期内成本效应大于产出效应。因此,需进一步提升数字化接入整体水平,使其跨过拐点,进而对新产品开发绩效产生显著促进效应。

模型(5)和(6)检验数字化应用水平与新产品开发绩效间的关系,发现数字化应用水平对新产品开发绩效影响的系数显著为负(-0.182***),其平方项系数显著为正(0.171**),表明数字化应用水平与企业新产品开发绩效呈显著U型关系,验证了假设H1c。其中,数字化应用水平的拐点为X2=-(-0.182)/(2×0.171)=0.532。当前,我国(内地)19个省份的数字化应用水平已经跨过拐点,北京、上海、浙江、福建、广东等东部地区数字化应用水平较早越过拐点,其互联网与移动电话普及率较高,有利于促进企业新产品开发绩效提升,而中西部地区互联网与移动电话普及率有待提升。

模型(7)显示,数字化流通水平对企业新产品开发绩效影响的回归系数显著为正(0.145***),表明随着数字化流通水平提高,区域电子商务发展有利于促进企业创新活动、技术合作以及人才交流,企业新产品开发绩效随之提升,H1d得到验证。

(2)双元创新能力的中介作用。为了检验双元创新能力在数字化水平与新产品开发绩效间的中介作用,本文采用分层逐步多元回归法进行检验,包括以下步骤:①检验自变量与因变量之间的显著性,若显著则进入第二步;②检验自变量与中介变量间的显著性,若显著则进入第三步;③检验中介变量与因变量间的显著性,若显著则进入第四步;④将自变量纳入回归模型,检验自变量、中介变量与因变量间的显著性。此时,若自变量显著,则部分中介作用得到检验,若自变量不显著,则完全中介作用得到检验。中介检验回归结果见表4。

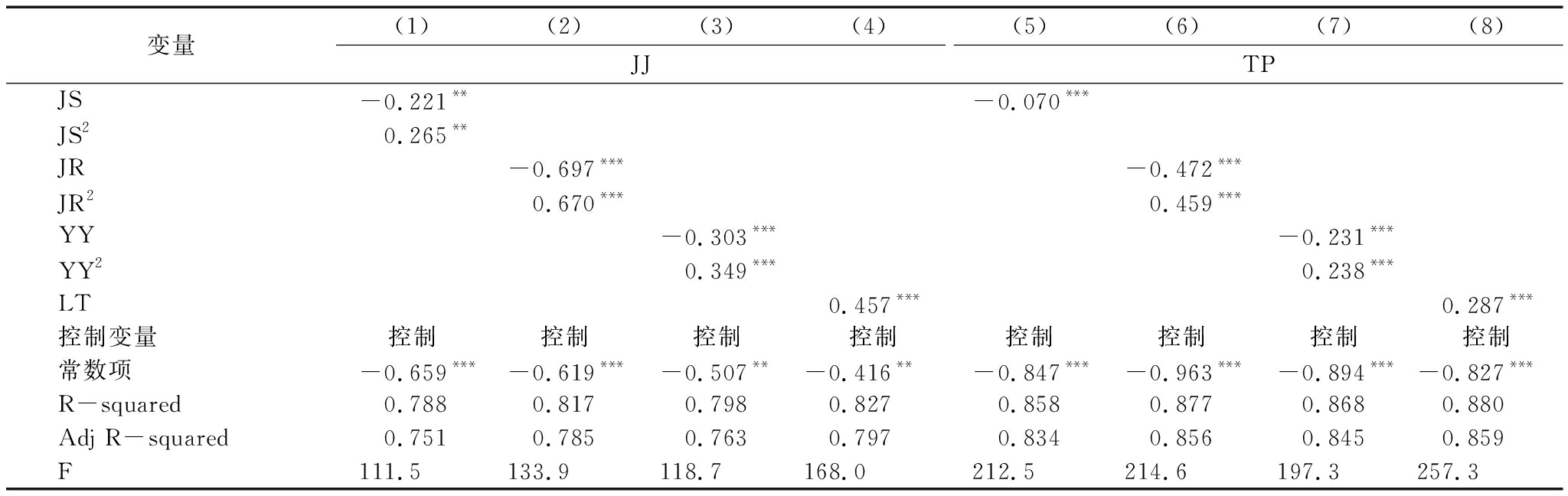

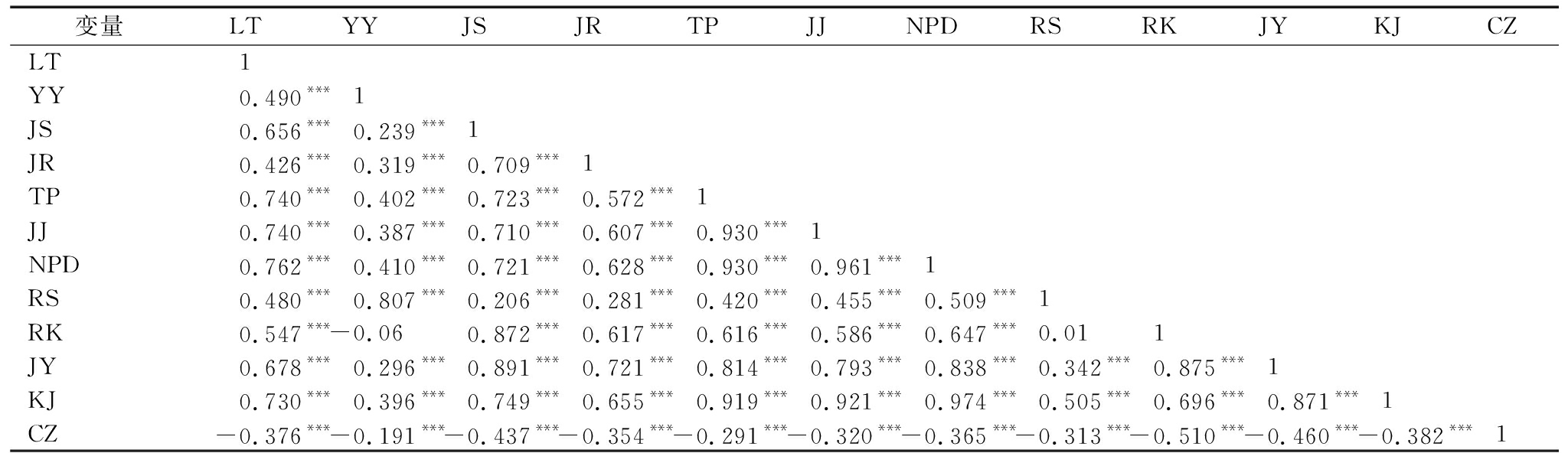

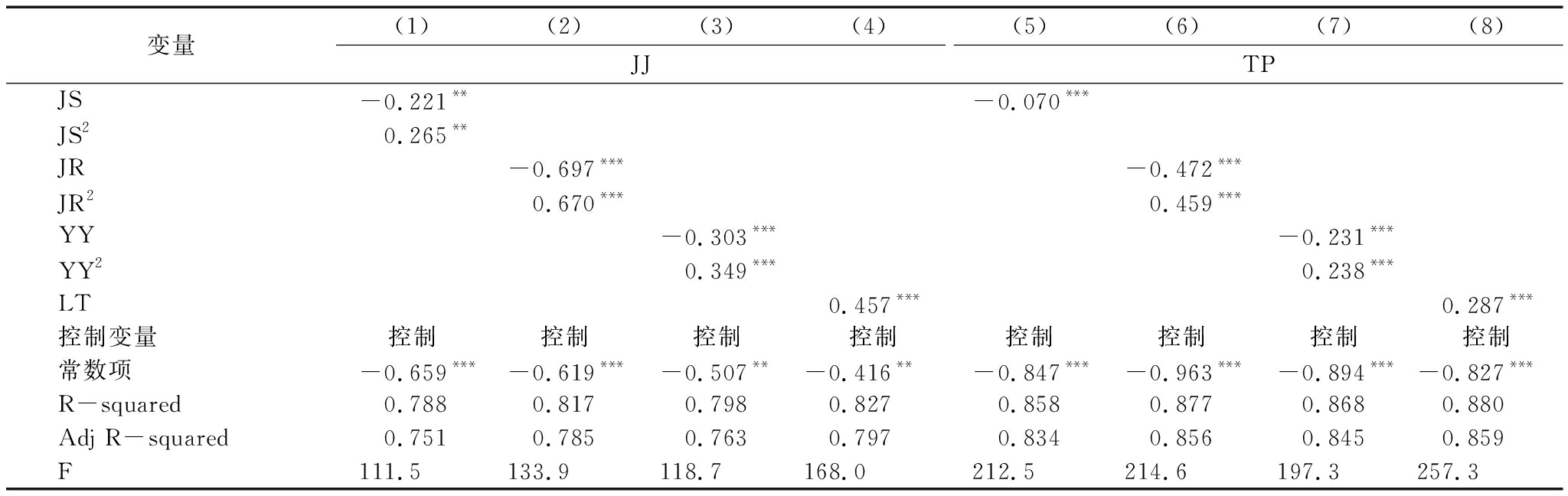

表4 数字化水平与双元创新能力关系回归结果(步骤②)

变量(1)(2)(3)(4)JJ(5)(6)(7)(8)TPJS-0.221**-0.070***JS20.265**JR-0.697***-0.472***JR20.670***0.459***YY-0.303***-0.231***YY20.349***0.238***LT0.457***0.287***控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制常数项-0.659***-0.619***-0.507**-0.416**-0.847***-0.963***-0.894***-0.827***R-squared0.7880.8170.7980.8270.8580.8770.8680.880Adj R-squared0.7510.7850.7630.7970.8340.8560.8450.859F111.5133.9118.7168.0212.5214.6197.3257.3

需要说明的是,数字化水平4个维度对新产品开发绩效的影响已在表3中得到证实,逐步回归法第一步(步骤①)完成。由表4中数字化水平与双元创新能力间关系的显著性可知,数字化建设水平、应用水平、接入水平及流通水平对渐进式和突破式创新能力存在U型或线性影响,逐步回归第二步得到验证。

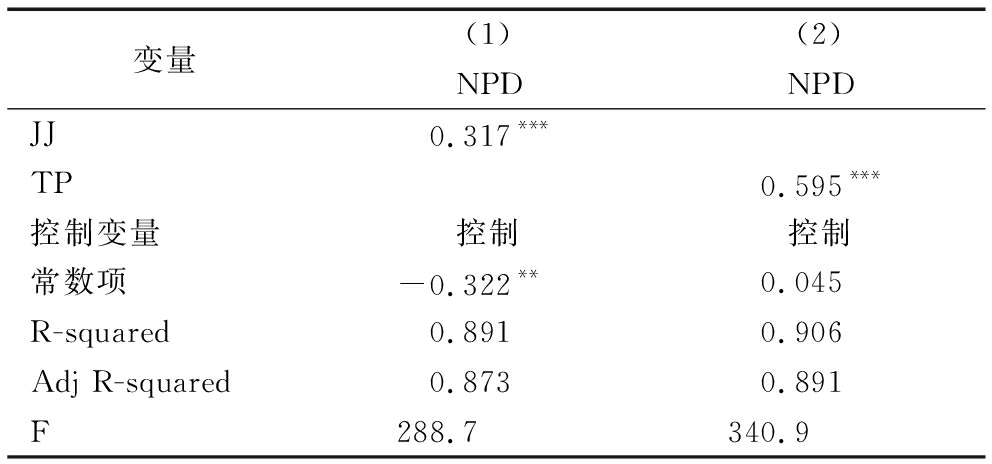

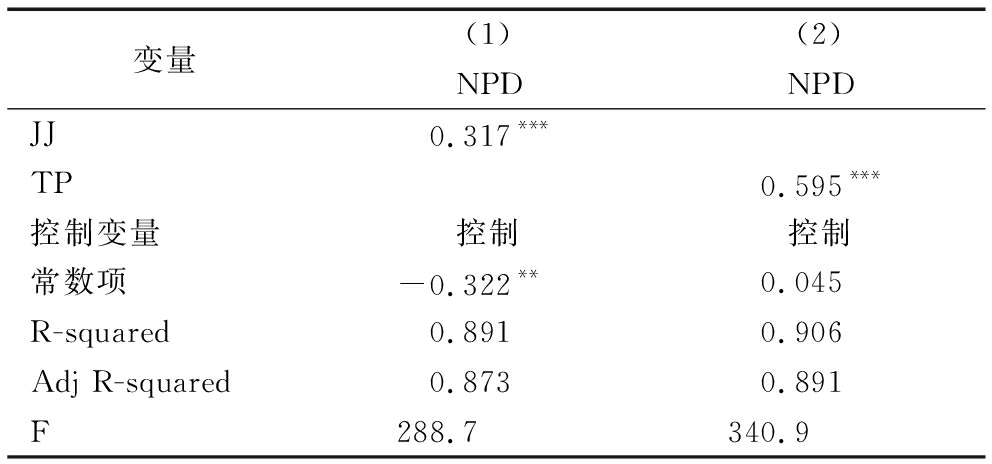

由表5可知,渐进式创新能力与新产品开发绩效之间(0.317***)、突破式创新能力与新产品开发绩效之间(0.595***)均存在显著线性关系,第三步得到验证。比较渐进式创新与突破式创新对新产品开发绩效的影响回归系数可以发现,突破式创新对企业新产品开发绩效的提升作用更显著,企业需要在维持原有竞争优势的基础上,聚焦自身资源禀赋和未来发展需求,从而实现突破式创新和可持续发展。

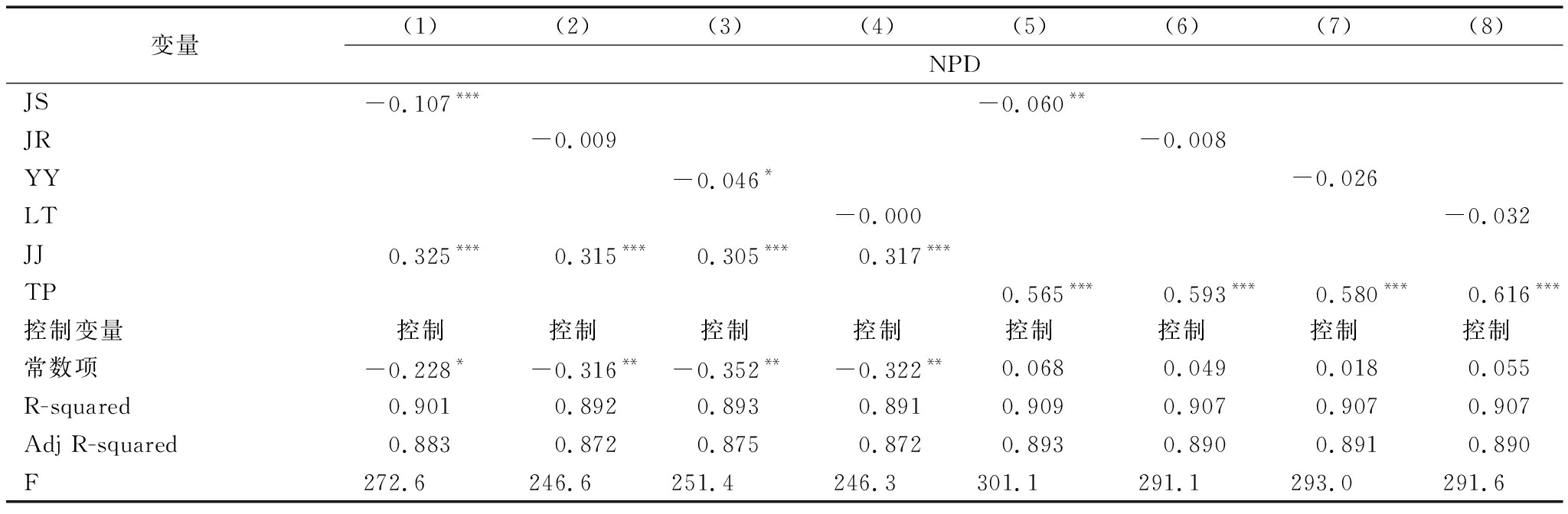

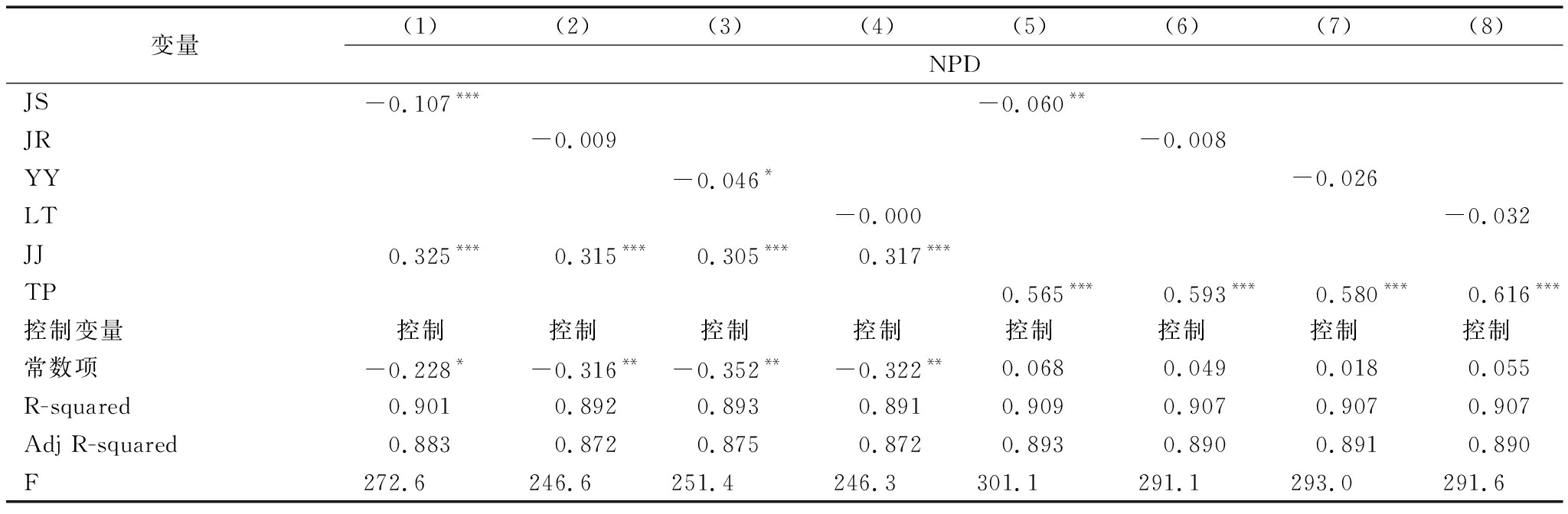

在上述3个步骤结果均显著成立的基础上,进行最后一步检验,以数字化水平与双元创新能力作为自变量,以新产品开发绩效为结果变量进行回归分析,结果见表6。由表6可以发现,无论是渐进式创新还是突破式创新能力均对企业新产品开发绩效具有显著积极影响。由表6中模型(1)发现,渐进式创新能力与新产品开发绩效显著正相关(0.325***),同时数字化建设水平与新产品开发绩效之间具有显著相关性(-0.107***),说明渐进式创新能力在数字化建设水平与新产品开发绩效间起部分中介作用。同理,模型(3)结果表明,渐进式创新能力在数字化应用水平与新产品开发绩效间也起部分中介作用。另外,模型(2)显示,渐进式创新能力与新产品开发绩效显著正相关(0.315***),但数字化接入水平与新产品开发绩效间的相关性不显著(-0.009),说明渐进式创新能力在数字化接入水平与新产品开发绩效间起完全中介作用。同理,由表6中模型(4)可知,渐进式创新能力在数字化流通水平与新产品开发绩效间起完全中介作用。综上,渐进式创新能力在数字化水平与企业新产品开发绩效间的中介作用得到证实,即假设H2a得到验证。

表6中模型(5)—(8)检验突破式创新能力在数字化水平与新产品开发绩效间的中介作用,其系数分别为0.565、0.593、0.580和0.616,且P值均小于0.01。同时,根据表6中数字化水平各维度对新产品开发绩效影响的显著性可知,突破式创新在数字化接入水平(-0.008)、应用水平(-0.026)、流通水平(-0.032)与新产品开发绩效关系间起完全中介作用,而在数字化建设水平(-0.060**)与新产品开发绩效关系间起部分中介作用,假设H2b得到验证。

表5 双元创新能力与新产品开发绩效关系回归结果(步骤③)

变量(1)(2)NPDNPDJJ0.317***TP0.595***控制变量控制控制常数项-0.322**0.045R-squared0.8910.906Adj R-squared0.8730.891F288.7340.9

表6 双元创新能力的中介作用分析结果(步骤④)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)NPDJS-0.107***-0.060**JR-0.009-0.008YY-0.046*-0.026LT-0.000-0.032JJ0.325***0.315***0.305***0.317***TP0.565***0.593***0.580***0.616***控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制常数项-0.228*-0.316**-0.352**-0.322**0.0680.0490.0180.055R-squared0.9010.8920.8930.8910.9090.9070.9070.907Adj R-squared0.8830.8720.8750.8720.8930.8900.8910.890F272.6246.6251.4246.3301.1291.1293.0291.6

5 结语

5.1 结论

本文基于数字化转型和双元创新能力理论视角,利用2012—2019年中国(内地)省域规模以上工业企业数据,剖析不同维度数字化水平对企业新产品开发绩效的非线性影响,并探讨双元创新能力在其中的中介传导机制,得到如下主要结论:

(1)不同维度数字化水平对企业新产品开发绩效的影响具有差异性,且二者间呈U型或倒U型关系,突破了以往研究对于数字化转型与企业创新或新产品开发绩效间线性关系的单一解释。首先,数字化建设水平与企业新产品开发绩效呈倒U型关系,数字化基础设施是数字化发展的硬件条件,能够为企业创新能力提供重要保障。当前,我国中西部地区省份数字化建设尚未达到最优水平。当数字化建设水平超出一定程度时,不仅会占用企业人、财、物等资源,而且会加大治理难度。其次,数字化接入水平、应用水平均与企业新产品开发绩效呈U型关系。数字化接入与应用水平涉及企业数字技术引进和推广,在发展初期,除资金等成本外,企业还需要付出一定的时间成本学习数字技术,并对海量信息资源进行识别、筛选和运用。随着时间推移,员工对数字化技术的熟练度和信息筛选能力不断提升,可以高效提炼出关键信息以促进新产品开发(曹勇等,2020)。再次,数字化流通水平可以反映企业电子商务活动的销售水平,企业数字交易规模越大表明数字化流通水平越高。电子商务发展有助于企业与消费者之间建立良性生态圈,根据消费者的反馈意见,企业能够生产出满足市场需求的产品,从而提升新产品开发绩效。

(2)较高的数字化水平可以通过双元创新能力间接促进企业新产品开发绩效提升,大多数情况下表现为完全中介作用,双元创新能力对企业新产品开发绩效提升具有积极影响。渐进式创新能力在数字化接入水平、流通水平和新产品开发绩效之间起完全中介作用,突破式创新能力在数字化接入水平、应用水平、流通水平与新产品开发绩效之间同样起完全中介作用。双元创新能力对新产品开发绩效的积极效应显著,与渐进式创新相比,突破式创新更倾向于数字技术升级和创新战略转型,能够有效促进企业可持续发展。本文结论丰富了数字化水平、双元创新能力与企业新产品开发绩效关系研究。

5.2 启示

(1)加大中西部地区政府支持力度,健全相关激励机制。中国(内地)各省份数字化水平差异显著,全国各地区,尤其是东西部地区差距较大。北京、上海、浙江和广东等东部省(市)数字化普及程度较高,而大多数中西部省(市)数字化水平显著偏低。因此,在中西部地区,政府应给予企业一定的数字技术研发资金与人才支持,缓解区域企业数字化水平差距问题,努力实现数字经济区域一体化发展。

(2)合理配置信息技术设施等资源,提升数字化综合水平。我国大多数省份数字化建设水平尚未跨过拐点,仍应加强信息技术等基础设施建设以促进新产品开发。我国东部地区以及西部地区12个省(市)数字化建设水平已跨过拐点,进入倒U型曲线右侧的抑制阶段,物理硬件优势不再显现。因此,这部分企业可以将更多资源投入到战略管理与组织架构方面,注重数字化转型系统性发展。

(3)积极展开合作与交流,缩短数字技术引进与普及的成本周期。数字化接入水平、应用水平对新产品开发绩效的影响具有一定的滞后性,企业可以与本地高校及数字化转型成功的企业合作,深入开展技术引进、消化与吸收再创新活动,学习先进的技术与管理经验,降低建设成本,缩短成本回收周期。

(4)成立战略管理部门,选择适当的创新方式。渐进式创新能力与突破式创新能力对新产品开发绩效的促进效应并不相同,企业在开展创新活动时,可以成立战略管理部门对企业发展状况进行评价,依据自身情况,选择适当的管理策略。在不确定性环境下,加大突破式创新活动投入,改善现有创新格局以抓住市场机遇。在提升数字化水平的同时,注重内部双元创新能力培育,将现有数字技术应用于日常管理活动,并对原有产品流程进行数字化改造,促进新技术开发和产品升级以满足用户需求,从而促进新产品开发绩效提升。

5.3 不足与展望

本文存在一定局限性,具体表现在:首先,数字化水平测度基于区域数据,而双元创新及新产品开发绩效采用区域规模以上企业数据,将区域内所有企业看作为一个整体,未考虑区域内企业间的差异性。未来可以进一步以企业异质性为重点,从微观层面出发探讨区域数字化水平对不同企业双元创新能力和新产品开发绩效的影响。其次,本文以双元创新能力为中介变量,探究其在不同维度数字化水平与新产品开发绩效关系间的中介作用。未来可进一步分析双元创新能力的交互中介作用,以及政府支持、市场竞争环境等相关环境变量在其中的调节效应。

参考文献:

[1] NAMBISAN S,WRIGHT M,FELDMAN M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship:progress,challenges and key themes[J]. Research Policy,2019,48(8):103773.

[2] 特木钦,王琨. 技术交流、迭代式创新与新产品开发绩效关系研究:基于实际吸收能力的调节效应[J]. 预测,2021,40(2):33-39.

[3] VERHOEF P C,BROEKHUIZEN T,BART Y,et al. Digital transformation:a multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research,2021,122:889-901.

[4] LI L,SU F,ZHANG W,et al. Digital transformation by SME entrepreneurs:a capability perspective[J]. Information Systems Journal,2018,28(6):1129-1157.

[5] 邢小强,周平录,张竹,等. 数字技术、BOP商业模式创新与包容性市场构建[J]. 管理世界,2019,35(12):116-136.

[6] 肖旭,戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J]. 改革,2019,32(8):61-70.

[7] MARIANI MM,MATARAZZO M. Does cultural distance affect online review ratings? measuring international customers' satisfaction with services leveraging digital platforms and big data[J]. Journal of Management and Governance,2021,25(4):1057-1078.

[8] 李辉,梁丹丹. 企业数字化转型的机制、路径与对策[J]. 贵州社会科学,2020,41(10):120-125.

[9] TABRIZI B, LAM E, GIRARD K, et al. Digital transformation is not about technology[J].Harvard Business Review, 2019(13): 1-6.

[10] WESTERMAN G, BONNET D, MCAFEE A. The nine elements of digital transformation [J].MIT Sloan Management Review, 2014, 55(3): 1-6.

[11] 王海花,杜梅. 数字技术、员工参与与企业创新绩效[J]. 研究与发展管理,2021,33(1):138-148.

[12] 胡青. 企业数字化转型的机制与绩效[J]. 浙江学刊,2020,58(2):146-154.

[13] 王才. 数字化转型对企业创新绩效的作用机制研究[J]. 当代经济管理,2021,43(3):34-42.

[14] 池毛毛,叶丁菱,王俊晶,等. 我国中小制造企业如何提升新产品开发绩效:基于数字化赋能的视角[J]. 南开管理评论,2020,23(3):63-75.

[15] 周青,王燕灵,杨伟. 数字化水平对创新绩效影响的实证研究:基于浙江省73个县(区、市)的面板数据[J]. 科研管理,2020,41(7):120-129.

[16] 汪斌,余冬筠. 中国信息化的经济结构效应分析:基于计量模型的实证研究[J]. 中国工业经济,2004,21(7):21-28.

[17] 胡俊. 地区互联网发展水平对制造业升级的影响研究[J]. 软科学,2019,33(5):6-10,40.

[18] 崔蓉,李国锋. 中国互联网发展水平的地区差距及动态演进:2006—2018[J]. 数量经济技术经济研究,2021,38(5):3-20.

[19] 赵威逊. 数字化水平对我国贫富差距的影响[D]. 北京:北京信息科技大学,2021.

[20] ARQUETTE T J. Social discourse, scientific method, and digital divide: using the information intelligence quotient (IIQ) to generate a multi-layered empirical analysis of digital division[D].Ann Arbor: Northwestern University,2002.

[21] FUCHS C,HORAK E. Africa and the digital divide[J]. Telematics and Informatics,2008,25(2):99-116.

[22] 刘传明,马青山. 网络基础设施建设对全要素生产率增长的影响研究:基于“宽带中国”试点政策的准自然实验[J]. 中国人口科学,2020,34(3):75-88,127-128.

[23] CONSTANTINIDES P,HENFRIDSSON O,PARKER G G.Introduction——platforms and infrastructures in the digital age[J]. Information Systems Research,2018,29(2):381-400.

[24] HAMPTON K N,ROBERTSON C T,FERNANDEZ L,et al. How variation inlnternet access,digital skills,and media use are related to rural student outcomes:GPA,SAT,and educational aspirations[J]. Telematics and Informatics,2021(63):101666.

[25] ALHASSAN M D,ADAM I O. The effects of digital inclusion and ICT access on the quality of life:a global perspective[J]. Technology in Society,2021(64):101511.

[26] CORREA T,PAVEZ I. Digital inclusion in rural areas:a qualitative exploration of challenges faced by people from isolated communities[J]. Journal of Computer-Mediated Communication,2016,21(3):247-263.

[27] DURMUSOGLU S S,KAWAKAMI T. Information technology tool use frequency in new product development:the effect of stage-specific use frequency on performance[J]. Industrial Marketing Management,2021,93:250-258.

[28] 张省,杨倩. 数字技术能力、商业模式创新与企业绩效[J]. 科技管理研究,2021,41(10):144-151.

[29] 范合君,吴婷. 中国数字化程度测度与指标体系构建[J]. 首都经济贸易大学学报,2020,22(4):3-12.

[30] WANG SY,WAN J F,LI D,et al. Implementing smart factory of industrie 4.0:an outlook[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks,2016,12(1):3159805.

[31] KAYIKCI Y. Sustainability impact of digitization in logistics[J]. Procedia Manufacturing,2018(21):782-789.

[32] ARDITO L,RABY S,ALBINO V,et al. The duality of digital and environmental orientations in the context of SMEs:implications for innovation performance[J]. Journal of Business Research,2021,123:44-56.

[33] MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science,1991,2(1):71-87.

[34] 王金凤,蔡豪,冯立杰,等. 外部环境不确定性、网络惯例与双元创新关系研究[J]. 科技进步与对策,2020,37(6):37-45.

[35] 王建平,吴晓云. 制造企业知识搜寻对渐进式和突破式创新的作用机制[J]. 经济管理,2017,39(12):58-72.

[36] YANG M M,WANG J R,ZHANG X D. Boundary-spanning search and sustainable competitive advantage:the mediating roles of exploratory and exploitative innovations[J]. Journal of Business Research,2021,127:290-299.

[37] 李媛. 基础设施对企业技术创新能力的影响研究[D]. 太原:太原理工大学,2018.

[38] 张杰,付奎. 信息网络基础设施建设能驱动城市创新水平提升吗:基于“宽带中国”战略试点的准自然试验[J]. 产业经济研究,2021,20(5):1-14,127.

[39] 李思诺. 高铁开通对高新技术企业双元创新的影响研究[D]. 天津:天津财经大学,2019.

[40] 吕途,林欢,陈昊. 动态能力对企业新产品开发绩效的影响:双元创新的中介作用[J]. 中国科技论坛,2020,36(8):67-75,87.

[41] 张玉明,赵瑞瑞,徐凯歌. 突破知识共享困境:线上社会网络对创新绩效的影响:双元学习的中介作用[J]. 科学学与科学技术管理,2019,40(10):97-112.

[42] 李佩凡,李璐璐,武祥琪.信息透明度促进公司绩效的优化路径:基于双元创新的中介作用[J]. 现代管理科学,2021,40(5):90-98.

[43] 朱清香,高阳.双元创新中介作用下人力资本对企业绩效的影响[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版),2021,46(1):68-81.

[44] 李艳妮,徐兰香. 搜索选择对新产品开发绩效的影响机制[J]. 科学学研究,2021,39(3):481-488.

[45] TANG Y,LI JT,YANG H Y. What I see,what I do[J]. Journal of Management,2015,41(6):1698-1723.

[46] YI JT,HONG J J,HSU W C,et al. The role of state ownership and institutions in the innovation performance of emerging market enterprises:evidence from China[J]. Technovation,2017,62-63:4-13.

[47] 钟昌标,黄远浙,刘伟. 新兴经济体海外研发对母公司创新影响的研究:基于渐进式创新和颠覆式创新视角[J]. 南开经济研究,2014,30(6):91-104.

[48] 李笑,华桂宏. 中国高科技企业OFDI速度对创新绩效的影响:基于总体创新、颠覆式创新和渐进式创新视角[J]. 南方经济,2020,38(11):28-46.

[49] 蒋仁爱,李冬梅,温军.互联网发展水平对城市创新效率的影响研究[J/OL].当代经济科学:1-16[2021-06-10]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1400.f.20210510.1315.002.html.

(责任编辑:张 悦)