(1. 武汉大学 发展研究院;2. 武汉大学 马克思主义学院,湖北 武汉 430072)

0 引言

新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,数字科技成为全球各国竞相发展的重要领域。美国制定“数字科学战略计划”、“大数据的研究和发展计划”等数字科技发展战略,英国出台“英国数字化战略”,德国发布“数字战略2025”。自党的十九大以来,习近平总书记多次强调发展数字科技推动转型升级相关问题,指出“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快建设新型基础设施,培育增长新动能”,“推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等的投资”,“大力加强科技创新,在新基建、新技术、新材料、新产品、新业态上不断取得突破”。习近平总书记的重要指示为我国通过发展数字科技驱动经济社会转型升级提供了根本遵循。长江经济带作为中国经济的重要支撑带以及国家区域发展战略、国家重大决策部署的贯彻落实载体,在数字科技发展中形成一定规模优势与领先优势,但如何通过数字科技激发新动能还缺乏深厚的理论基础,特别是数字科技驱动城市经济转型升级的理论探讨和实证分析还存在不足。

1 研究现状

关于数字科技发展与经济转型升级关系的研究,最早可追溯到20世纪90年代。1996年美国学者Tapscott[1]最早提出数字经济概念,详细描述了计算机和互联网革命对经济社会的影响。近年来,国内外学术界就数字科技对经济、社会的影响进行了广泛探讨。如Autio等[2]认为,通过数字化转型可以实现商业模式创新与组织变革,从而对经济活动产生深远影响;Jia & Gao[3]阐述了制造业中物联网技术发展及应用情况,指出物联网技术对制造业的改造升级具有重要推动作用;Brynjolfsson等[4]认为,企业对信息技术的运用往往伴随组织架构变化、决策权分配和员工培训,从而有助于降低信息获取成本和信息处理成本;Becchetti & Adriani[5]通过使用多国时间序列数据研究ICT技术对资本回报水平和回报增长率的影响,认为ICT技术进步是整体经济社会技术进步的主要驱动因素;白丽红等[6]运用山西省年度时间序列数据,借助基于传统C-D生产函数的改进模型,建立产业升级函数模型和互联网信息化函数模型,得出山西省互联网发展对产业升级具有显著支撑作用的结论。

尽管大多数学者认为数字技术对地区经济转型升级的促进作用显著,但是也有学者认为数字技术的积极效应存在一定条件,且受地区资源禀赋等因素影响表现出一定差异。如姜松和孙玉鑫[7]基于中国290个城市横截面数据,运用分位数回归和截面门槛回归方法,通过空间差异分析认为,数字经济对东部地区实体经济具有挤出效应,在中西部地区则表现为促进效应;郭凯明[8]研究了人工智能发展对产业结构转型升级和要素收入分配格局的影响,认为当存在“干中学”效应和技术外溢性时,人工智能可以推动形成人均产出稳定增长的内生性增长;谭清美和陈静[9]借助GMM模型对中国283个城市面板数据进行定量分析,发现信息化与制造业升级存在倒U型关系,认为信息化并不总是促进制造业升级,信息化程度的风险拐点是临界条件。

综上所述,国内外研究主要集中在数字经济或数字化,对其影响分析主要侧重于信息技术对单个传统产业转型升级的促进作用,将数字科技作为整体的研究不多,涉及数字科技对区域经济转型升级影响的研究也比较少。从研究方法看,定性分析较普遍,定量分析成果偏少。此外,已有定量分析主要从全域宏观角度考虑,突出地区差异化特征的相关研究较少,且大多采用向量自回归(VAR)模型,而传统的VAR模型是基于时间序列、依据汇总数据进行分析,并不能全面反映不同地区或城市的异质性问题。

鉴于此,本文尝试从3个方面进行创新与补充:一是从理论上进一步剖析数字科技对区域经济转型升级的影响机制;二是从方法上构建面板向量自回归(PVAR)模型,引入区域个体效应和不同区域的共同时间效应,通过捕捉不同地区差异并考虑到共同冲击,提升实证结论的科学性;三是以长江经济带为特定区域范畴,以地级城市为空间尺度进行样本分析,体现长江经济带数字化转型政策的支持效果。

2 数字科技对经济转型升级的影响机制

技术进步是社会经济发展的内生增长动力,对产业结构升级具有激励效应,是实现产业结构高级化、合理化、高效化的有效路径(时乐乐,赵军,2018)。在数字智能时代,数字科技成为科技创新的重要引擎,是当今技术进步的关键。随着新产业、新模式、新业态不断涌现,传统产业通过数字化改造持续提档升级,推动经济向高质量方向演进。数字科技不断迭代升级,催生出信息经济、知识经济和数字经济,数字科技的价值逐步显现,突破了过去仅将科技视为工具的浅显认识,在数字科技应用过程中积累的海量数据成为最具价值的生产要素,通过充分发挥数字产业化和产业数字化的强大合力,有助于提高全要素生产率,实现质量变革、效率变革、动力变革。

2.1 数字科技驱动经济转型升级的途径

数字科技主要通过数字产业化和产业数字化呈现数据价值,既表现为数据资源的集聚,又表现为技术扩散与渗透[10]。数字产业化是数字科技市场化应用,进而催生数字产业发展壮大的过程;产业数字化是伴随数字科技向传统行业渗透、传统行业利用数字科技进行改造实现数字化与智能化的过程。随着数字科技的广泛应用,大数据、云计算、物联网、人工智能等战略性新兴产业集群不断发展壮大,极大提升了第三产业比重,促进三大产业协调并进以及产业结构合理化。同时,数字科技产业具有高创新性、高知识密度等特征,有助于促进产业结构高级化。对于传统行业,依托数字技术开展多角度、全链条的数字化转型是释放数字技术放大、叠加、倍增作用的重要手段,促使传统行业生产要素数字化、业务流程数字化和最终产品数字化。通过深化数字技术在传统行业的应用,实现生产、运营、管理和营销等诸多环节的根本性变革,不断优化传统行业的产业组织形式、价值创造方式。

(1)数字科技有助于提升产品和服务质量,推动质量变革。以数字技术为支撑,依托各类数字化平台,大力发展智能制造、智慧农业和现代服务业,强化事中事后监管,构建跨部门、跨行业、跨环节的质量控制和监管体系,持续改进生产工艺和服务模式,助推各产业迈向价值链中高端,以质量引领扩大有效供给,提高供给结构与需求结构的适配性,实现增量优质、存量优化,激发传统产业活力。

(2)数字科技有助于降低企业内部成本与市场交易成本,推动效率变革。通过数字科技赋能传统行业,促进传统企业内部程序性业务智能化与高效运行,降低人工操作的信息误差,同时,对经营过程进行全流程监管,及时发现与杜绝隐患,降低单位产出成本,实现经营效率大幅提升[11]。同时,数字科技可打破时空界线,降低信息不完全性,在更广阔的市场满足长尾需求,提高资源流动性,实现资源优化配置,提升市场交易效率。

(3)数字科技有助于加快培育增长新动能,推动动力变革。数字科技使劳动力、资本等生产要素呈现智能化特征,保证经济投入的充足性和持续性,将生产点尽可能推向生产可能性边界,即在既定条件下达到产出最大化。同时,数字科技以新型高级生产要素为载体,将数字要素引入经济增长模型,通过增加生产要素种类,增强经济的内生增长。数字科技与传统生产要素的结合,可突破边际报酬递减的制约,摆脱依靠投资、人力驱动的发展模式,实现发展源头的动力转换。

2.2 数字产业化与经济转型升级

随着数字技术不断创新与扩散,电子信息制造业、软件和信息技术服务业等数字科技产业规模日益扩大,产业分化与融合重组日益频繁,产业边界逐渐模糊,新产品、新服务以至新产业不断产生,社会主体产业逐渐向技术密集型转移,产业结构实现由低层级向高层级跨越。数字科技催生新产业主要有3种方式:①原有产业在数字科技的催化作用下产生分化,具备强联系的子产业围绕新服务或产品展开重组,形成不同于原有产品和服务的新业态,拓展产业范围;②数字科技凭借高渗透性,加速与传统产业的融合,在传统产业的细分领域打造诸如数字产品服务业等新兴产业;③数字科技在与其高度关联的高新技术产业中发挥核心驱动作用,延伸高新技术产业链条,优化产业技术架构,依托强强交叉联合,衍生出更具竞争优势的边缘产业集群。

社会需求结构变化是经济转型升级的根本动力,数字产业化为产业结构调整创造了极大的市场需求并引导数字科技产业消费跻身消费需求中心。数字科技具有的便利性和低成本优势改变了大众消费习惯与消费方式,促使数字产业消费在消费支出中的比例不断提升,在市场机制作用下,伴随消费者收入水平上升,社会资源不断涌向需求收入弹性大的数字科技产业领域,从而扩大数字科技产业规模[12]。同时,消费需求变化有利于引导数字科技向未知领域探索,丰富应用场景,催生出更多新知识、新技术、新业态,促进数字产业向更高层级迈进,实现产业结构高级化。

2.3 产业数字化与经济转型升级

产业数字化主要体现为农业、工业和服务业利用数字技术进行改造,在颠覆原有生产方式、销售方式的基础上重塑传统产业结构,提供传统产业“老树发新芽”的关键动力,不断提升资源利用率、生产与服务效率,推动传统产业由低端的劳动密集型转向高端的技术密集型。

农业数字化通过数字技术赋能农业生产、流通、销售全过程,革新农业技术,实现各环节的数字化管理,以农业生产自动化改变传统农业生产方式,降低农业的劳动密集程度,提高作业效率。具体为依靠互联网构建农业信息网络体系,建立线上线下相结合的产供销渠道,动态监测农产品供需情况,保持市场供需平衡,提升农业经营管理水平;依靠物联网等数字技术完善农产品的可追溯性,提高农产品质量安全。

工业数字化利用工业化与信息化融合的放大效应不断革新研发设计、生产制造和营销服务环节,促进工业发展模式由高能耗、高污染、高投入转向低能耗、低污染、低投入,提升产业产品附加值,推动工业高级化。借助数字化的开放式平台,消费者可深度参与产品研发设计,打破消费与研发之间的壁垒,降低科技成果转化风险。通过数据共享等方式,突破企业、地域限制,实现工业产品数字化设计,有效推动产业链与创新链双向融合。同时,生产设备数字化、生产过程智能化和企业管理信息化有助于实现生产过程智能化监测,减少劳动力投入,有效保障生产效率和生产稳定性,加快市场信息传递速度,提高企业运营效率。

服务业数字化通过培育服务业新内容和创新传统服务模式提升服务业体验感,以数字产品和数字服务为具体载体,构建数字内容产业链,向服务业产业链前后端延伸,进一步拓展服务业数字化链条,打造出蕴含高科技的现代服务业。一方面,数字科技通过改变依靠劳动力投入发展服务业的低效方式,使个性化需求得到精准满足,创新的服务模式极大提高了服务效率和服务质量;另一方面,数字科技催生新的服务业态,丰富了服务业供给能力,形成服务业新经济增长动能。

3 PVAR模型设计

3.1 变量选取与测算

3.1.1 数字科技发展水平

关于数字科技发展水平(DT),目前的理论研究还不够深入,尚未有统一衡量指标。为了科学合理地评价数字科技发展水平,本文通过建立综合评价指标体系,利用熵权法对各项指标加权,计算其综合得分。

构建数字科技评价体系,除参考数字经济产业层面的衡量指标外,还要考虑数字科技作为高新技术的特殊性。本文借鉴各学者的数字经济产业发展水平评价指标构建方法、欧盟数字经济和社会指数、新加坡新经济指数、OECD建立的数字科技发展程度衡量指标体系,从产业发展、人力资源和科技应用3个维度测度数字科技发展水平。数字产业发展是数字科技进步的重要源动力,一方面展现了数字科技产出成果,另一方面是数字科技拓展应用场景、持续提升发展水平的基础。电信与电子信息制造业是数字科技产业的核心领域,本文参考刘军等[13]的研究思路,选择人均电信业务总量和人均电子信息制造业主营业务收入反映数字科技产业的经济效益。数字科技发展离不开高素质人才,丰富的人力资源储备为数字科技发展提供了要素保障,营造了良好环境。实现科技应用是发展数字科技的重要目标,数字科技普及水平反映了数字科技的发达程度。考虑到城市层面数据的可得性,本文参考茶洪旺和左鹏飞[14]的做法,选择信息传输、计算机服务和软件业从业人数体现支撑数字科技蓬勃发展的根本力量,选择互联网宽带接入用户数衡量数字科技在全社会的渗透与应用情况。

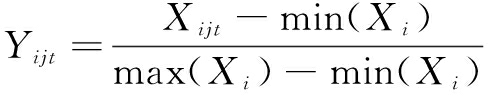

由于各指标单位不统一,需要进行标准化处理,本文构建的指标均为正向指标,可按照式(1)处理。

(1)

其中,i表示指标,j表示各地区,t表示年份,min(Xi)与max(Xi)分别表示样本地区在样本期内第i个指标中的最小值与最大值,Xijt为原始数据,Yijt为标准化数据。

利用熵权法求权重需要取对数,而标准化数值为零的指标无法计算,因此将标准化后的指标值整体上移0.001个单位。

数据平移后的指标值为:

Yijt*= Yijt+0.001

(2)

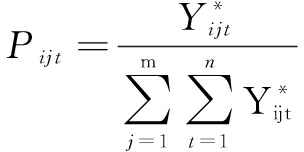

第一,计算j地区在第t年第i指标上的贡献度。

(3)

其中,m表示样本地区总数,n表示样本期总跨度。

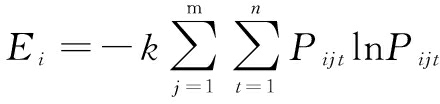

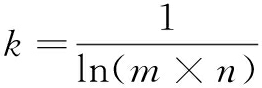

第二,计算第i个指标的熵值。

(4)

其中,

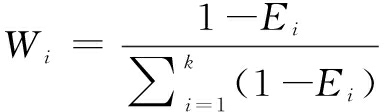

第三,得到第i项指标权重。

(5)

第四,采用线性加权法计算数字科技发展水平,其中,DTt代表第t年数字科技综合发展水平,Wi为第i项指标权重,S表示指标个数。DT值越大,表明数字科技发展水平越高。

(6)

3.1.2 经济转型升级水平

经济转型升级(STU)是指经济运行状态由低层级转向高层级的过程,主要表现为产业结构由低级发展为高级。本文参考胡京[15]的做法,运用产业结构高级化度量地区经济转型升级水平,产业结构高级化由产业结构层次系数衡量。经济转型升级水平计算公式为:

STU=a1+2a2+3a3

(7)

其中,a1、a2、a3分别表示第一、二、三产业占三大产业总产值的比重。产业结构层次系数越大,表示经济转型升级水平越高。

3.1.3 金融发展

金融发展(FD)程度高有助于引导资金由低效率产业向高效率产业集聚,提升产业发展效率和产业集聚程度,是地区经济转型升级的重要资本保障。本文参考戈氏指标,借鉴刘玉光等[16]的做法,用年末金融机构存贷款余额占GDP的比例衡量。

3.1.4 人力资本

人力资本(HC)是影响地区经济转型升级的重要因素。众多研究均表明,丰富的高素质人才对产业结构升级具有显著促进作用。岳书敬和刘朝明[17]采用平均受教育年限衡量地区人力资本,具体计算公式为:

(8)

其中,P为地区总就业人口数,i表示受教育程度,Pi表示就业人口中处在第i教育程度的人口数,yi表示第i教育程度对应的受教育年限,小学对应6年,初中对应9年,高中对应12年,大学专科对应15年,大学本科对应16年,研究生对应19年。

考虑到城市数据的获取难度,参考钱水土和周永涛[18]的做法,采用各城市普通本专科在校学生数与总人口数之比表示人力资本。

3.2 数据说明

本文研究对象选自由华顿经济研究院发布的“2021年中国百强城市排行榜”中位于长江经济带的44个城市,具体为:上海和重庆2个直辖市;江苏的苏州、南京、无锡、南通、常州、徐州、盐城、扬州、泰州、镇江、淮安、连云港、宿迁13个城市;浙江的杭州、宁波、温州、绍兴、嘉兴、台州、金华、湖州8个城市;安徽的合肥、芜湖、滁州3个城市;江西的南昌、赣州、九江、宜春4个城市;湖北的武汉、襄阳、宜昌3个城市;湖南的长沙、岳阳、常德、衡阳、株洲5个城市;四川的成都、绵阳、宜宾3个城市;云南的昆明1个城市;贵州的贵阳、遵义2个城市。考虑到长江经济带的地域特性,为分析数字科技与经济转型升级的区域性差异,本文将44个城市划分为上游、中游、下游三大区域,其中,贵州、云南、四川的辖属城市以及重庆为上游地区城市,湖北、湖南、江西、安徽的辖属城市为中游地区城市,江苏、浙江的辖属城市以及上海为下游地区城市。样本的时间跨度为2004-2019年,各变量原始数据来源于2005-2020年的《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》以及各城市统计年鉴、各城市国民经济和社会发展统计公报。

3.3 面板向量自回归(PVAR)模型设定

面板向量自回归(PVAR)模型继承了向量自回归(VAR)模型的优点,同时,利用面板数据,兼顾个体效应与时间效应,有效解决了向量自回归模型的不足,进一步提升了实证方法与实证结论的科学性。该模型最早由Holtz-Eakin等[19]提出,本文据此构建PVAR模型如下:

其中,Yit是包含STUit、DTit、FDit、HCit的四元列向量,i表示城市,t表示年份,β0是常数列向量,Yit-q表示滞后q阶的四元列向量,βq为对应Yit-q的待估参数矩阵,αt表示时间效应,δi表示个体固定效应,εit表示随机干扰。

4 实证分析

根据构建的PVAR模型,基于44个长江经济带百强城市的面板数据,利用Stata15.0进行PVAR模型估计和实证分析。

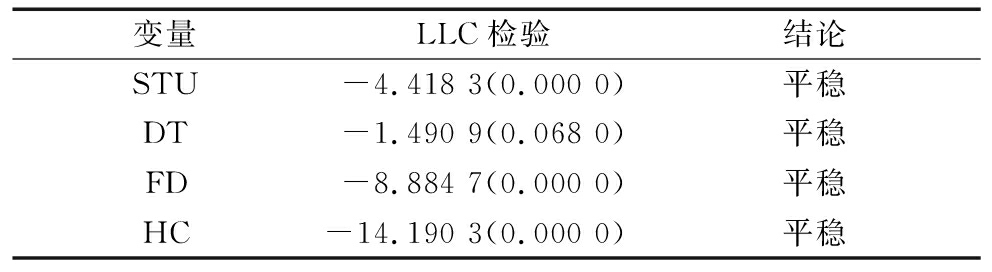

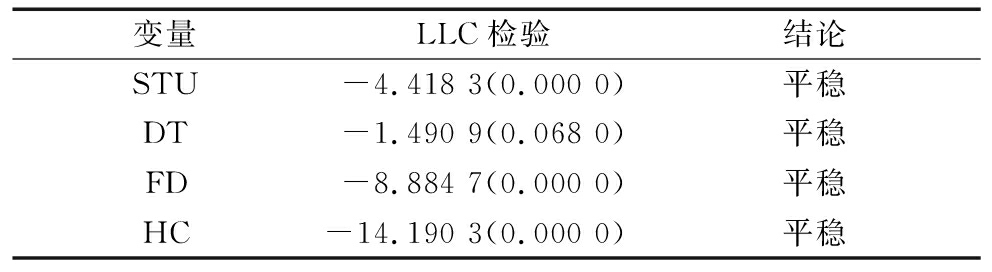

4.1 面板单位根检验

在建立面板向量自回归(PVAR)模型前,为保证模型估计的准确性,避免伪回归,必须进行面板数据的单位根检验。本文使用LLC检验,结果如表1所示。结果表明,在1%的显著性水平下STU、FD、HC均通过了检验,在10%的显著性水平下DT通过了检验,说明面板数据是平稳的,可以建立面板向量自回归模型并进行相关分析。

表1 面板数据单位根检验结果

变量LLC检验结论STU-4.418 3(0.000 0)平稳DT-1.490 9(0.068 0)平稳FD-8.884 7(0.000 0)平稳HC-14.190 3(0.000 0)平稳

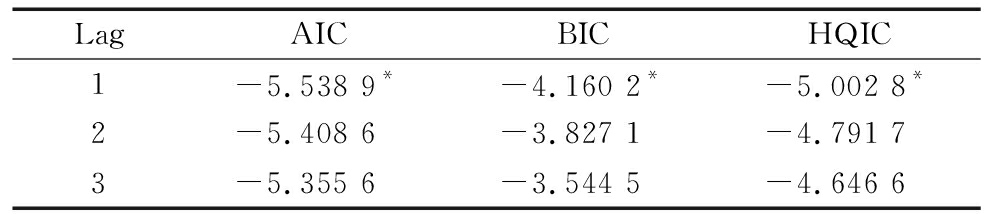

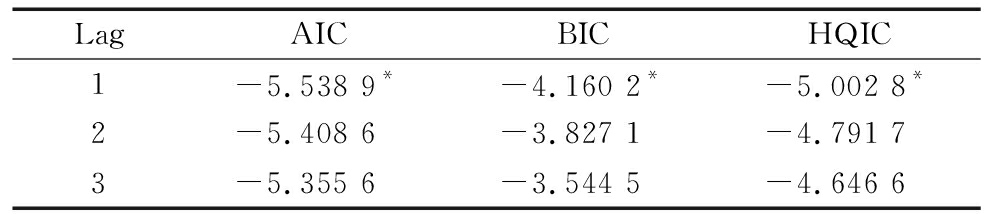

4.2 最优滞后阶数确定

为了建立准确的PVAR模型,需要确定最优滞后阶数,本文根据AIC、BIC和HQIC三个准则选择滞后阶数,一般将每个准则下最小值对应的滞后阶数作为该准则的最优滞后阶数,结果如表2所示,可以确定本文的最优滞后阶数为滞后1期,据此建立PVAR(1)模型。

表2 多准则确定最优滞后阶数结果

LagAICBICHQIC1-5.538 9*-4.160 2*-5.002 8*2-5.408 6-3.827 1-4.791 73-5.355 6-3.544 5-4.646 6

注:*表示对应准则的最优滞后阶数

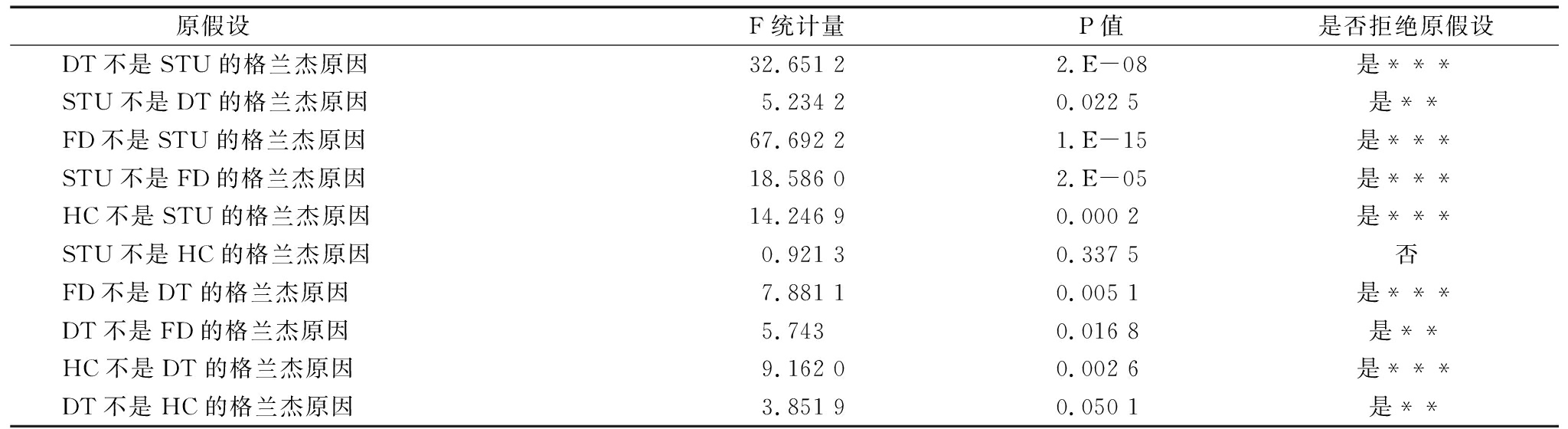

4.3 格兰杰因果检验

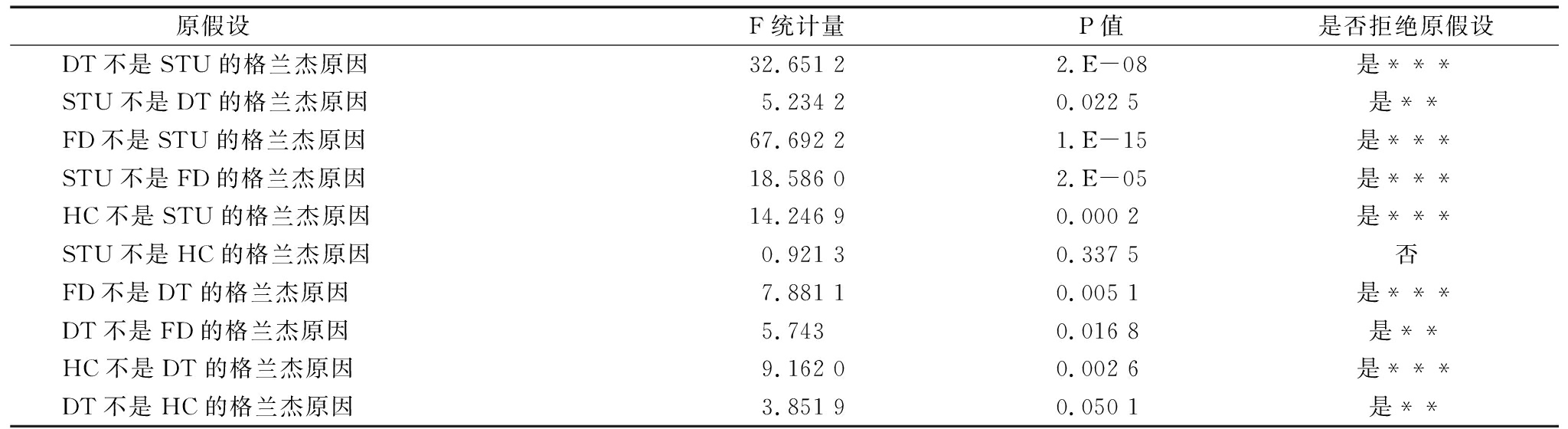

对各变量进行滞后1阶的格兰杰因果检验,用以验证它们之间是否存在时间因果关系,结果如表3所示。

由表3可知,数字科技发展与经济转型升级水平之间存在双向因果关系,且显著性分别为1%、5%,说明发展数字科技对地区经济转型升级意义重大,同时,经济转型升级水平的持续提升也对数字科技实力增强具有推动作用,即两者相互促进。金融发展、人力资本与数字科技发展水平之间存在双向因果关系,人力资本与经济转型升级水平之间存在单向因果关系,金融发展与经济转型升级水平之间存在双向因果关系,说明完善的金融发展、人力资本是数字科技发展与经济转型升级的重要影响因素。因此,本文所选的4个变量存在相互作用的动态关系,将其纳入构建的PVAR模型具备合理性。

表3 格兰杰因果检验结果

原假设 F统计量P值是否拒绝原假设DT不是STU的格兰杰原因32.651 22.E-08是***STU不是DT的格兰杰原因5.234 20.022 5是**FD不是STU的格兰杰原因67.692 21.E-15是***STU不是FD的格兰杰原因18.586 02.E-05是***HC不是STU的格兰杰原因14.246 90.000 2是***STU不是HC的格兰杰原因0.921 30.337 5否FD不是DT的格兰杰原因7.881 10.005 1是***DT不是FD的格兰杰原因5.7430.016 8是**HC不是DT的格兰杰原因9.162 00.002 6是***DT不是HC的格兰杰原因3.851 90.050 1是**

注:**、***分别表示在5%、1%的显著性水平下拒绝原假设

4.4 脉冲响应分析

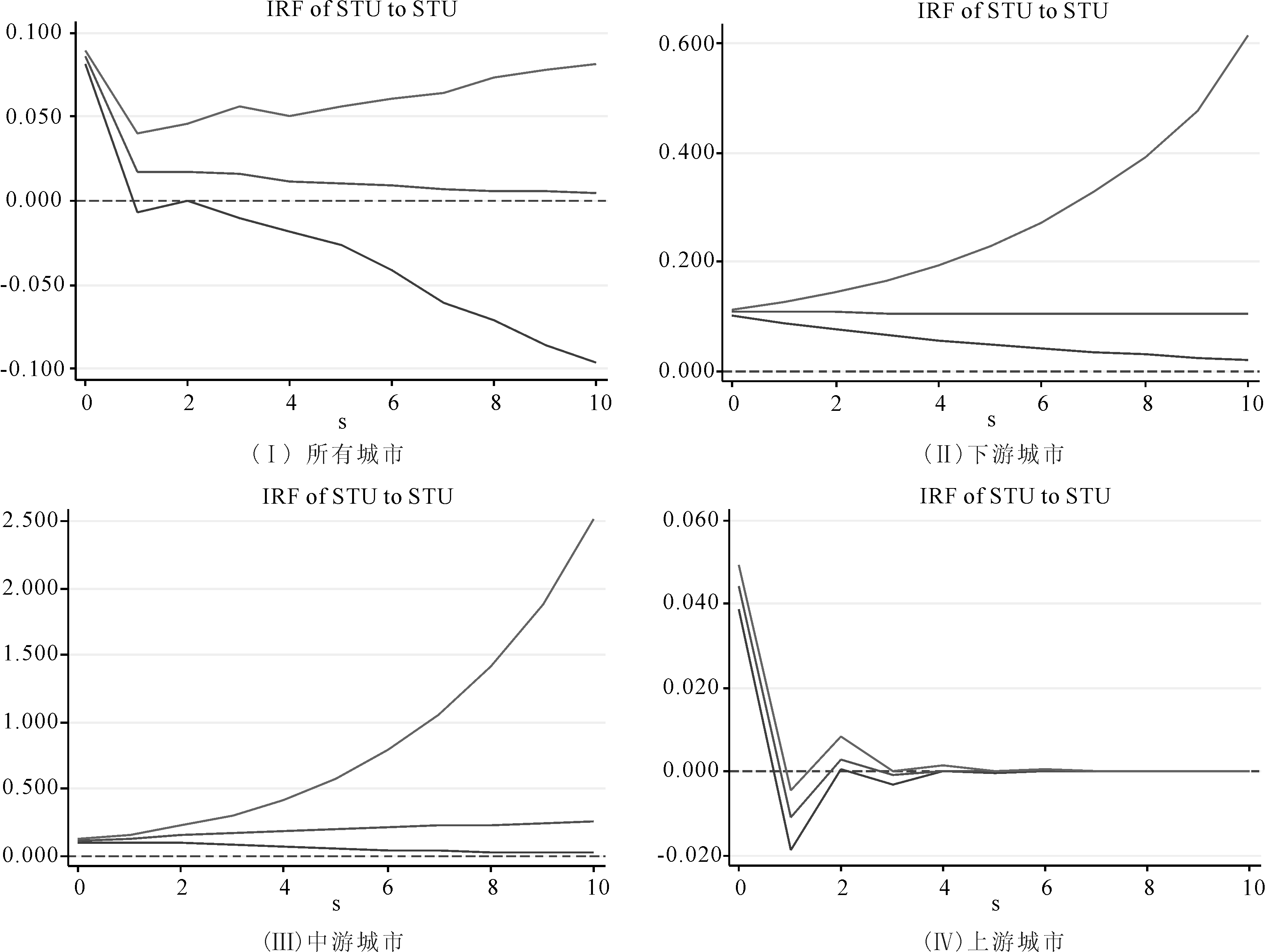

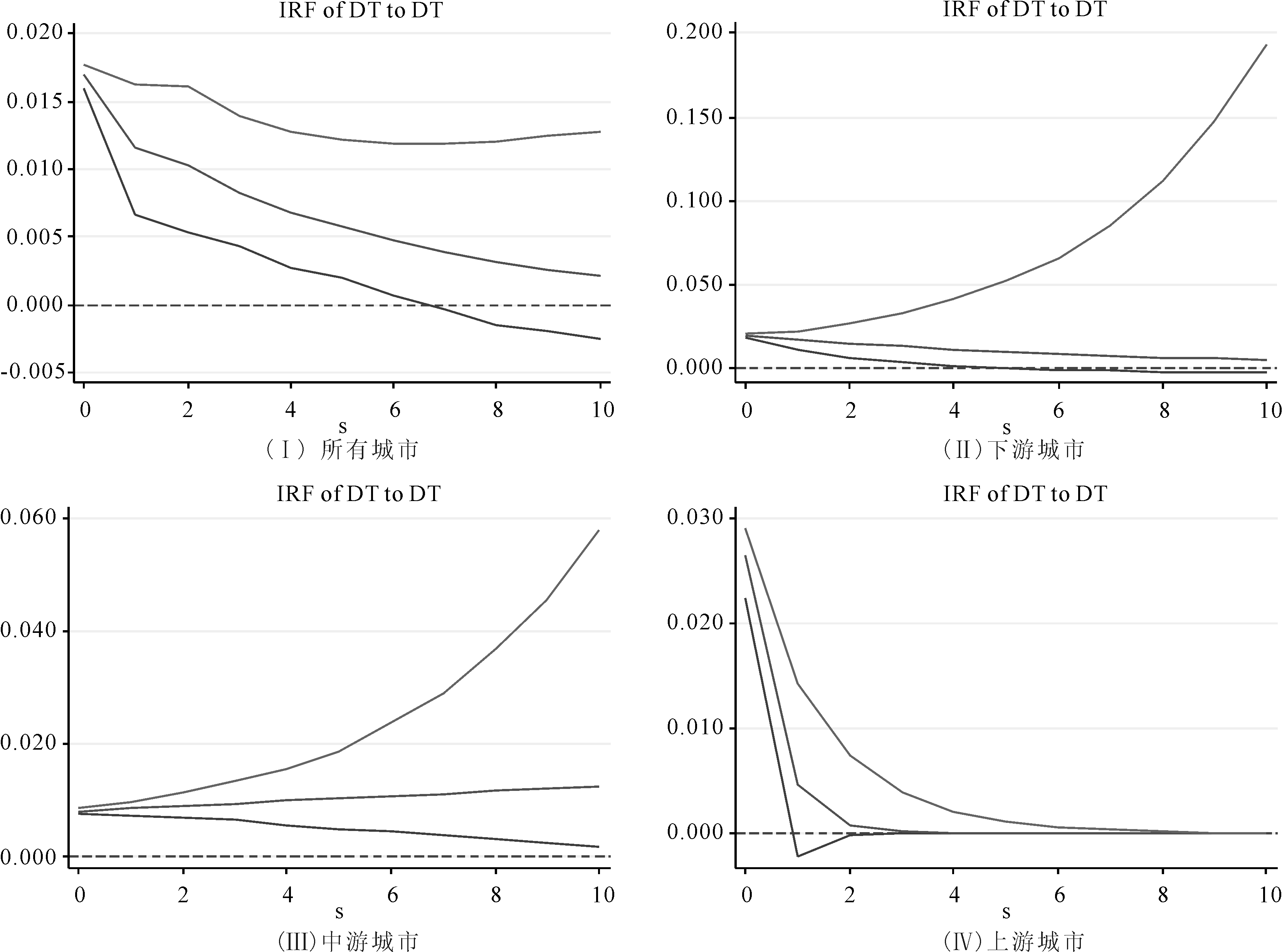

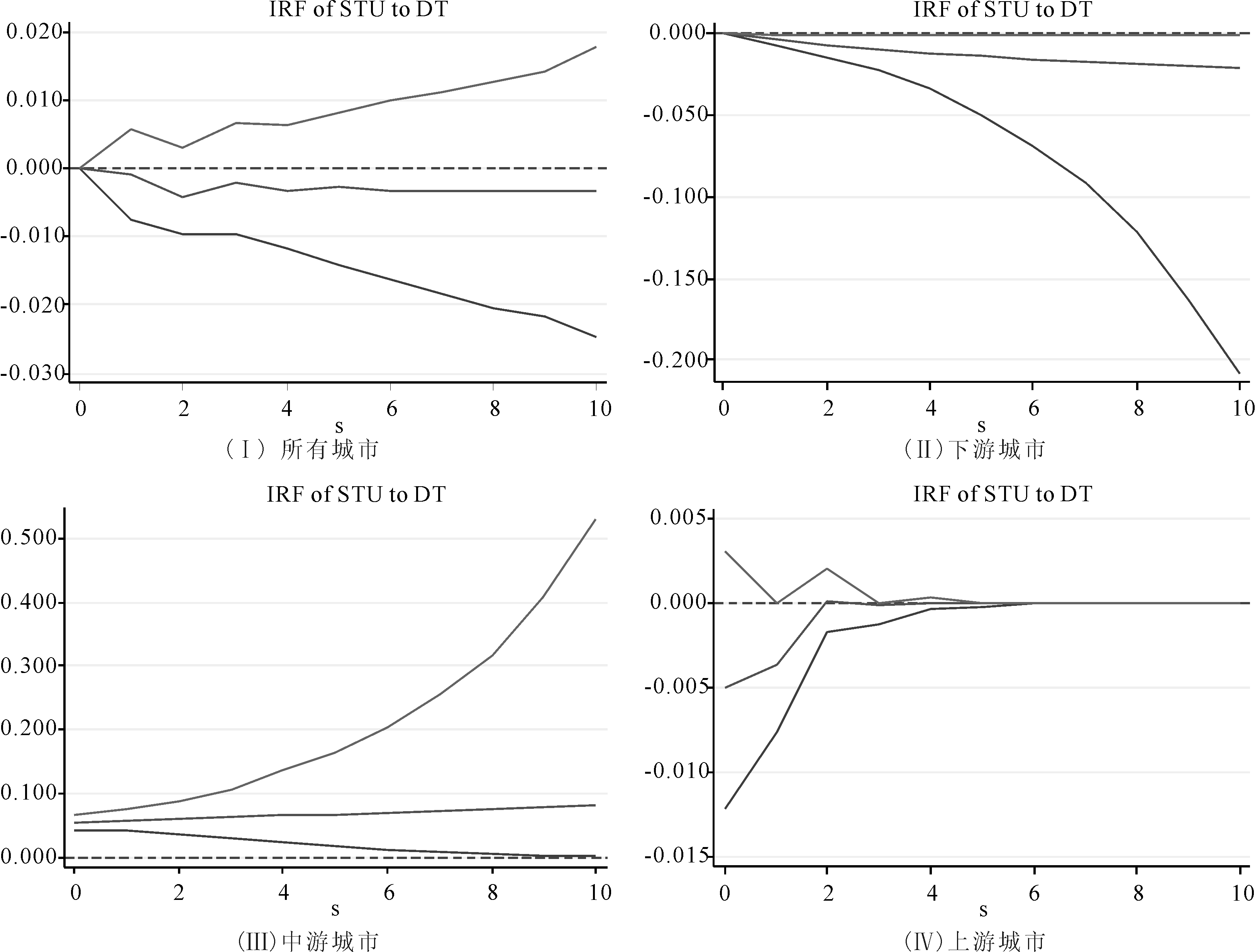

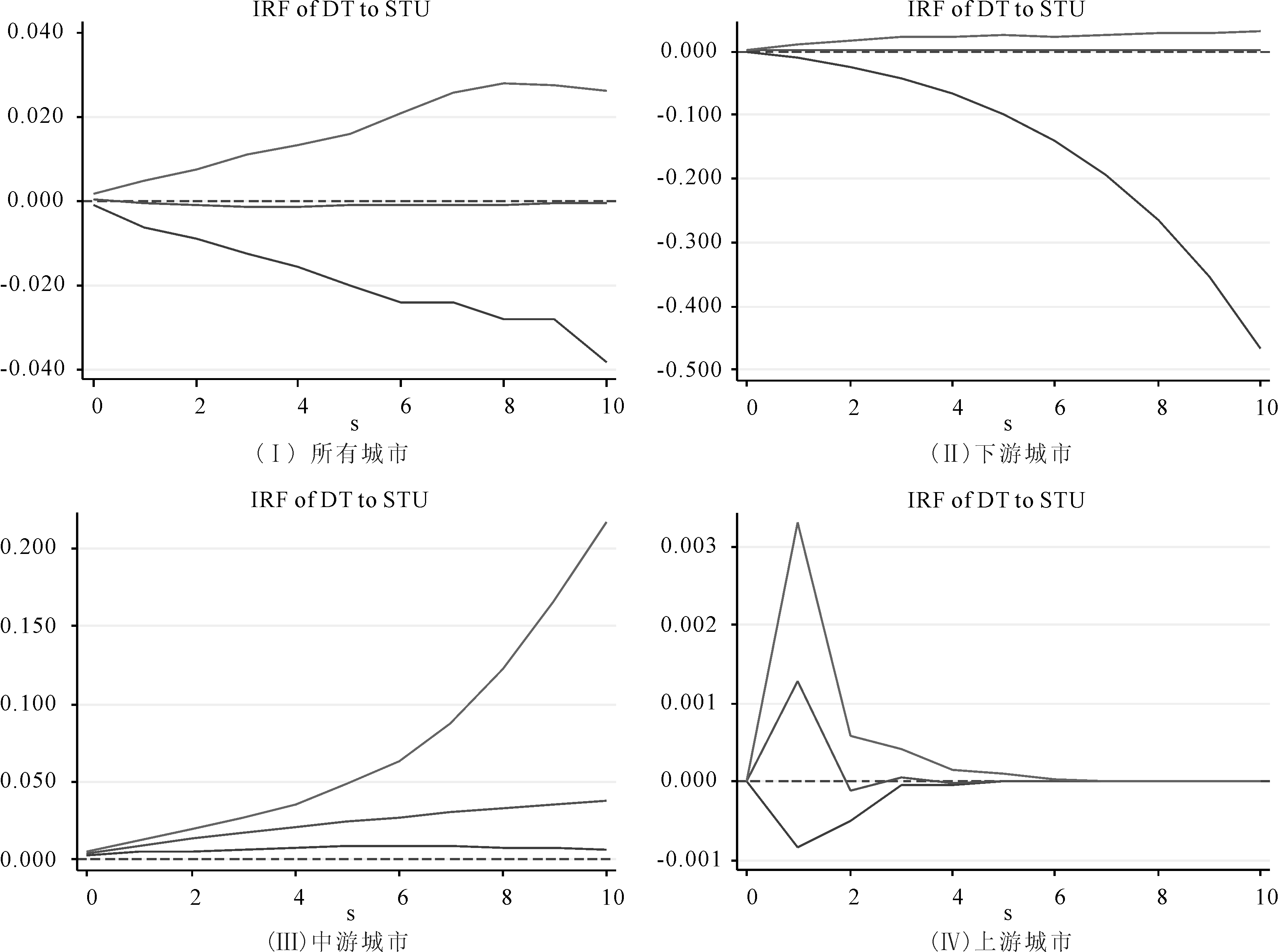

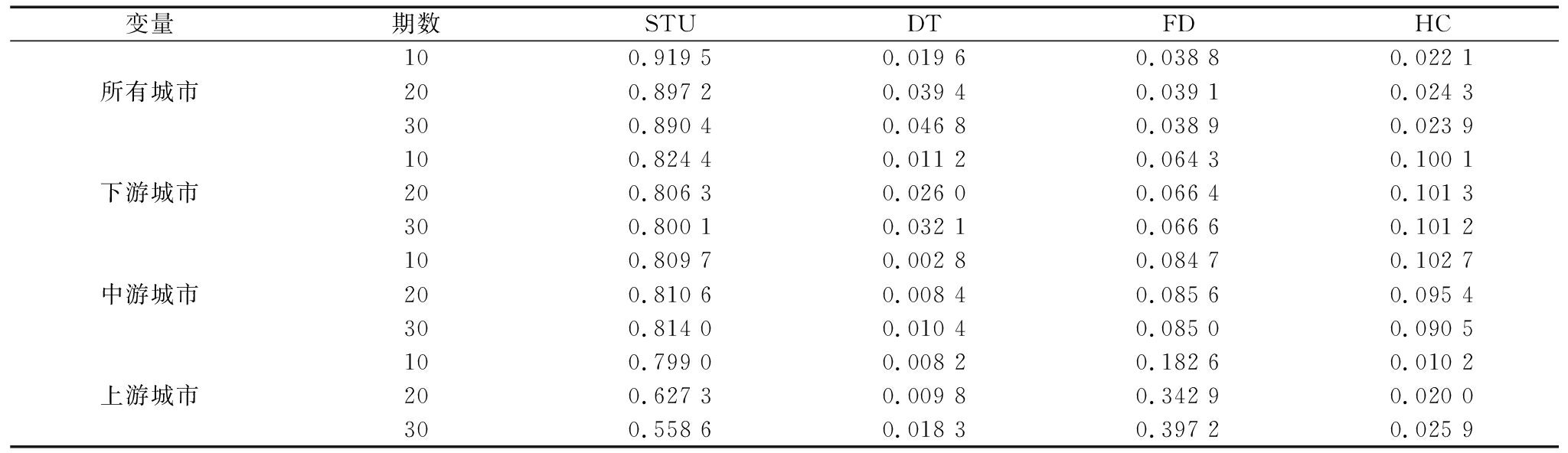

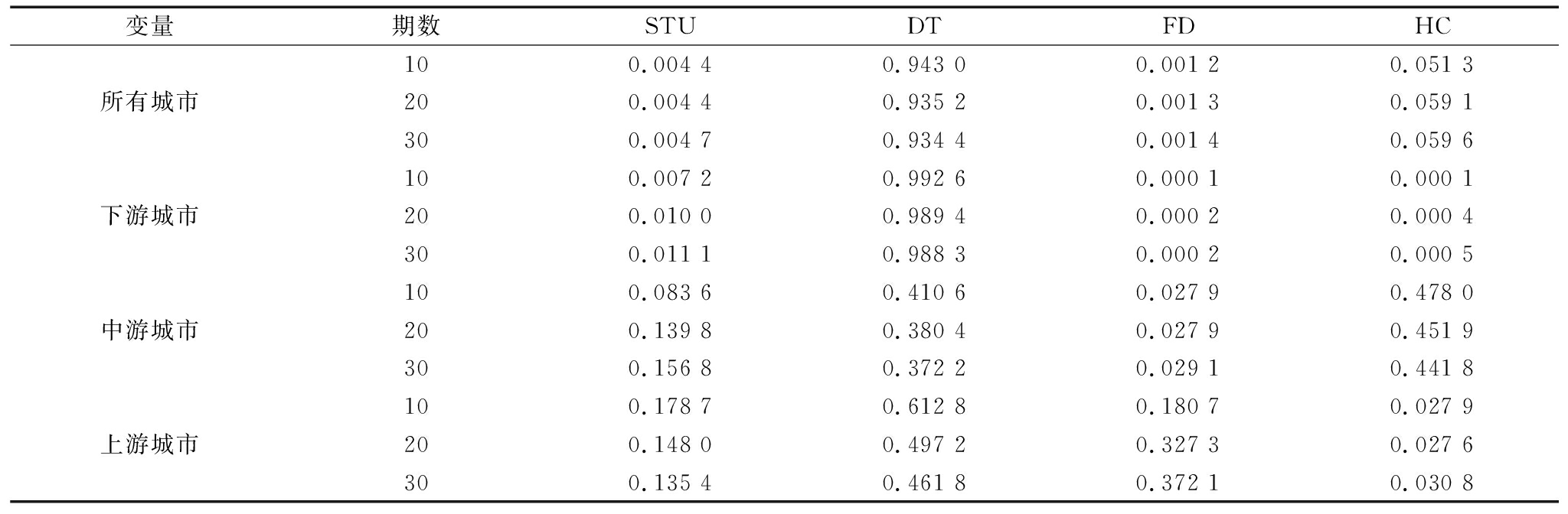

脉冲响应函数可直观反映内生变量之间的动态交互作用,有助于分析变量之间的时滞效应。本文采用蒙特卡洛模拟(Monte-Carlo)绘出长江经济带所有样本城市以及划分出的上游、中游、下游三大区域的函数图,得到如图1、图2、图3、图4的脉冲响应函数图象,图中上、下曲线表示置信区间,中间的曲线为脉冲响应函数曲线,然后重点分析与经济转型升级水平(STU)、数字科技发展水平(DT)有关的脉冲响应函数。

4.4.1 经济转型升级水平(STU)对自身的脉冲响应

如图1所示,从长江经济带44个城市整体看,经济转型升级对自身的标准差冲击反应快速,脉冲响应当期为正且达到最大值,之后逐渐减弱并趋于稳定的正向响应,说明长江经济带转型升级的经济惯性较明显,具有强者恒强的现象。分区域看,中下游城市经济转型升级对自身标准差冲击的脉冲响应当期为正并保持基本稳定,上游城市的脉冲响应当期为正并达到峰值,随着模拟期数增加,脉冲响应逐渐减弱,在第4期以后趋于零,说明中下游城市情况与长江经济带整体相似,即经济转型升级均会对自身产生长时间正向影响,但上游城市最终对自身影响不显著,这可能是因为上游城市的经济基础相对薄弱,产业层次偏低,经济转型升级易受到其它因素制约。

4.4.2 数字科技发展水平(DT)对自身的脉冲响应

如图2所示,从长江经济带44个城市整体看,数字科技对自身的标准差冲击反应快速,当期脉冲响应显著为正且达到最大值,之后逐渐减弱并趋于稳定的正向响应,说明长江经济带的数字科技发展对自身较依赖,但依赖程度逐渐下降。分区域看,中下游城市的数字科技对自身标准差冲击的脉冲响应当期为正并保持基本稳定,上游城市的脉冲响应当期为正并达到最高峰,随着模拟期数增加,脉冲响应逐渐减弱,在第2期以后趋于零,说明中下游城市情况与长江经济带整体相似,即数字科技均会长时间对自身产生正向影响,但上游城市最终对自身影响不显著,这可能是因为上游城市发展数字科技的软硬环境还不够完善,发展到一定阶段后会受到其它因素影响而增长乏力。

4.4.3 经济转型升级水平(STU)对数字科技发展水平(DT)的脉冲响应

如图3所示,从长江经济带44个城市整体看,经济转型升级对数字科技标准差冲击的当期脉冲响应为0,在10期内均为负向且不显著,从第2期开始负向反应逐渐减弱,说明数字科技发展还没有为长江经济带经济转型升级水平提升发挥驱动作用,甚至有负向影响,随着时间推移,负向影响减弱,这可能是因为长江经济带整体的数字科技水平不高,无法与经济转型升级需求相匹配,同时,各级政府积极贯彻落实“数字中国”战略,高度重视数字科技发展,从金融、财政、产业等各方面给予资金支持,加快数字科技发展,从而挤压了向其它方面的资源供给,因此抑制了地区经济转型升级。但当数字科技的发展水平达到一定高度,特别是全社会要素供给充分时,不利作用会逐渐减弱甚至消失,而促进作用会逐渐显现。

分区域看,下游城市经济转型升级对数字科技标准差冲击的当期脉冲响应为0,在10期内表现为不明显的负向反应,说明下游城市数字科技发展对经济转型升级有一定抑制作用,这可能是因为下游城市数字产业集群发展成效显著,经济转型升级处于较高水平,但数字科技发展水平难以满足产业数字化需求,核心技术有待突破,从而制约产业结构向更高阶段演进。中游城市经济转型升级对数字科技标准差冲击的脉冲响应当期为正且保持较稳定的正向反应,说明数字科技对中游城市的经济转型升级起到稳定的正向作用。上游城市经济转型升级对数字科技标准差冲击的当期脉冲响应为负,其中,第1期的负向效应开始减弱,从第2期开始趋向0,这可能是因为上游城市传统产业基础薄弱,产业结构不合理,产业数字化难度较大,制约了经济转型升级。

4.4.4 数字科技发展水平(DT)对经济转型升级水平(STU)的脉冲响应

如图4所示,从长江经济带44个城市整体看,数字科技对经济转型升级标准差冲击的响应在10期内均接近于0,表示数字科技未受到经济转型升级的影响,下游城市也有类似结论。中游城市经济转型升级对数字科技标准差冲击的当期脉冲响应为0,从第1期开始出现显著的正向响应,且在10期内均为正向响应,说明中游城市的经济转型升级对数字科技发展存在显著促进作用但具有一定滞后性。上游城市的经济转型升级对数字科技标准差冲击的当期脉冲响应为0,从第1期开始出现正向响应并达到最大值,最终收敛于0。综合来看,长江经济带经济转型升级对数字科技的影响存在一定区域差异。

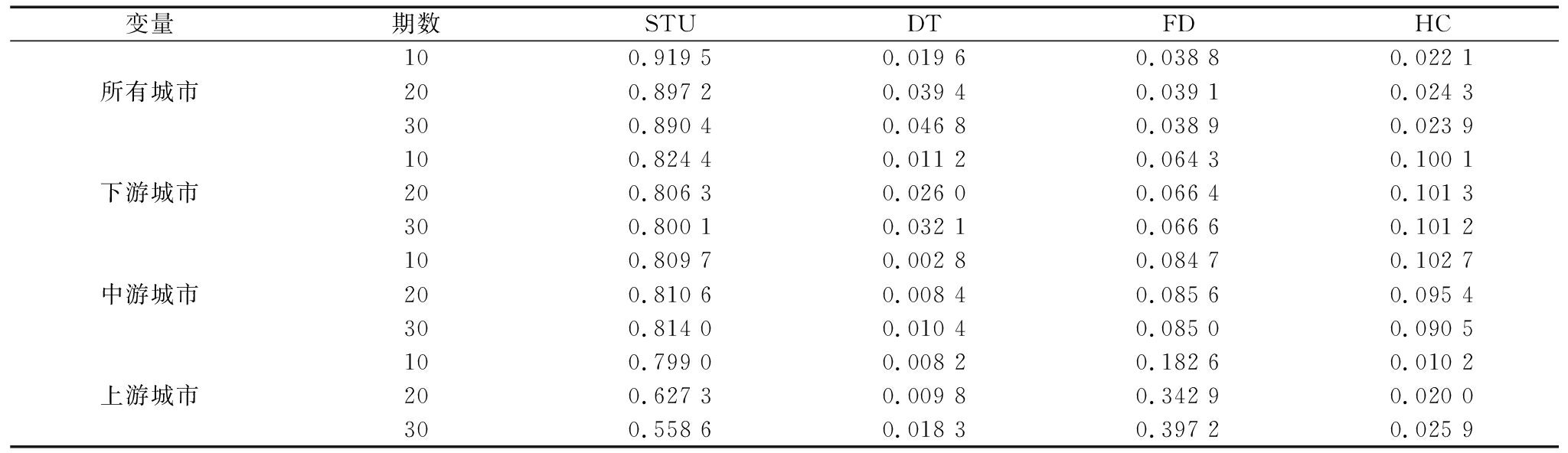

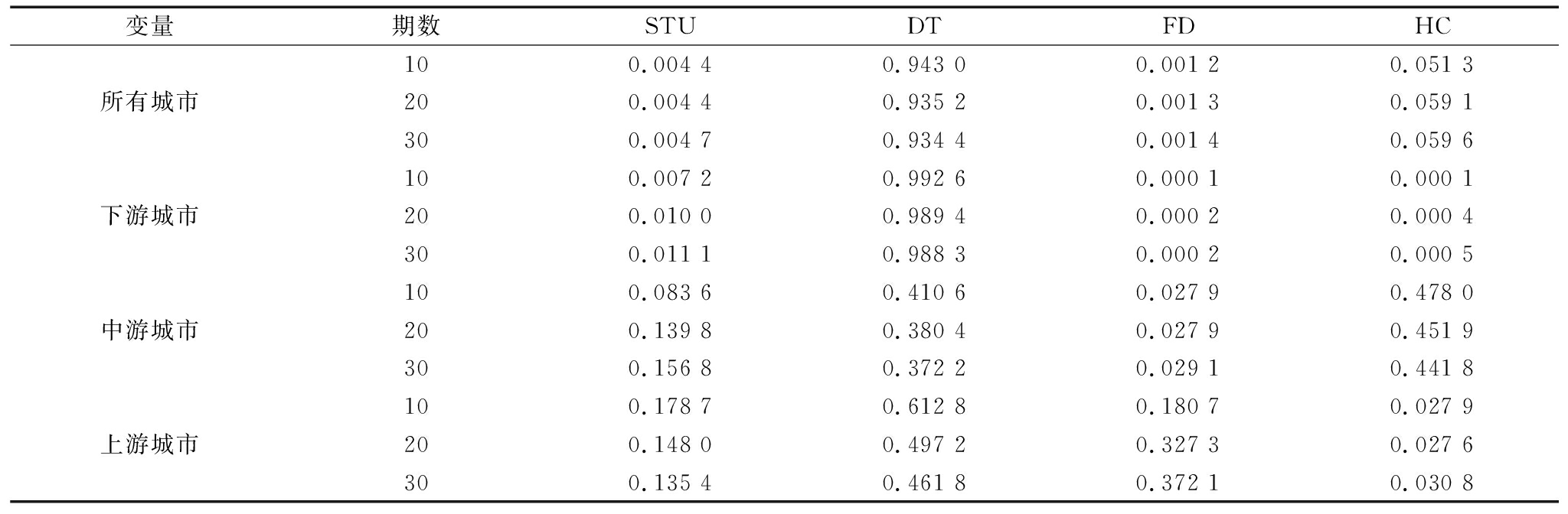

4.5 方差分解

在脉冲响应分析基础上,进一步采用方差分解方法测量各变量对内生变量波动的贡献比例,从而验证变量间的影响程度。表4-5给出了经济转型升级与数字科技第10期、第20期、第30期的方差分解结果。

表4 经济转型升级水平的方差分解结果

变量期数STUDTFDHC100.919 50.019 60.038 80.022 1所有城市200.897 20.039 40.039 10.024 3300.890 40.046 80.038 90.023 9100.824 40.011 20.064 30.100 1下游城市200.806 30.026 00.066 40.101 3300.800 10.032 10.066 60.101 2100.809 70.002 80.084 70.102 7中游城市200.810 60.008 40.085 60.095 4300.814 00.010 40.085 00.090 5100.799 00.008 20.182 60.010 2上游城市200.627 30.009 80.342 90.020 0300.558 60.018 30.397 20.025 9

表5 数字科技发展水平的方差分解结果

变量期数STUDTFDHC100.004 40.943 00.001 20.051 3所有城市200.004 40.935 20.001 30.059 1300.004 70.934 40.001 40.059 6100.007 20.992 60.000 10.000 1下游城市200.010 00.989 40.000 2 0.000 4300.011 10.988 30.000 20.000 5100.083 60.410 60.027 90.478 0中游城市200.139 80.380 4 0.027 90.451 9300.156 80.372 20.029 10.441 8100.178 70.612 80.180 70.027 9上游城市200.148 00.497 20.327 30.027 6300.135 40.461 80.372 10.030 8

如表4所示,从数字科技对经济转型升级的贡献看,在整个长江经济带以及上中下游城市,数字科技对经济转型升级的方差贡献不足5%,虽然有所增长,但增长幅度非常小,说明长江经济带数字科技发展水平还不高,驱动作用尚未显现,这与脉冲响应分析得到的结论一致,表明长江经济带经济转型升级缺乏数字科技基础,亟需提升数字技术水平,培育转型升级新动能。同时,经济转型升级水平对自身方差的贡献率都超过50%,说明大部分水平波动是由经济转型升级自身导致的,叠加倍增效应较强,这与脉冲响应分析得到的结论一致。

如表5所示,从数字科技发展水平的方差分解情况看,在整个长江经济带以及下游城市,数字科技对自身的贡献率超过90%,说明其它因素对数字科技的影响不大。在中游城市,数字科技对自身的贡献率在40%左右,人力资本对数字科技的贡献率超过40%,说明人力资本是推动数字科技发展的重要因素。在上游城市,到第30期,数字科技对自身的贡献率达到46.18%,金融发展对数字科技的贡献率为37.21%,影响差别不大,说明除数字科技自身外,金融发展对数字科技具有显著促进作用。

5 研究结论与政策建议

本文从理论上分析了数字科技驱动地区经济转型升级的影响机制,基于44个长江经济带百强城市2004-2019年面板数据进行PVAR模型实证分析,从理论和实证两个角度研究数字科技与地区经济转型升级关系,主要结论包括:①数字科技与经济转型升级存在自我加强机制;②数字科技是促进地区经济转型升级的重要因素,其驱动作用具有一定区域异质性,数字科技对中游城市产生稳定的促进作用,对上游和下游城市经济转型升级未产生显著影响;③人力资本对中游城市数字科技具有较强解释力,金融发展对上游城市数字科技发展具有较强解释力。据此,为了提升数字科技发展水平,进而驱动地区经济转型升级,提出如下政策建议:

(1)深化数字产业化,做大做强数字科技产业。数字科技是发展数字经济、激发经济新动能的基础,提升数字科技水平,必须壮大数字科技产业,夯实数字科技底座。一是建立通信网络基础设施、存储基础设施、新技术基础设施及算力基础设施等,打造智能化信息基础设施体系,为数字科技及其产业生态发展提供底层支撑;二是聚焦关键核心技术,突破“卡脖子”难题,畅通数字基础研究、数字技术开发及数字技术产业化全流程与各环节,实现基础研究与市场化应用间的有效对接;三是引导数字科技企业向产业园区转移,形成以电子信息、物联网、大数据、云计算等为代表的高水平数字产业集聚区,推动数字产业集群化发展,打造以龙头企业为引领、骨干企业为主体、小型企业为配套补充的产业链组织架构;四是主动适应以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,拓展数字科技应用新场景,开辟数字产业新赛道,加快培育新技术、新业态、新产业、新模式,深度挖掘平台经济、共享经济发展潜力;五是加强数据积累、处理、分析与共享机制建设,打破数据“孤岛”现象,填补数字鸿沟,彰显数据资产价值,完善数据资产产权制度和数字资产交易制度,消除制约数字产业发展的不利因素。

(2)强化产业数字化,拓展数字科技应用场景。产业数字化是提高传统产业全要素生产率的重要手段,有利于推动技术创新和产业变革。实现传统行业的数字化转型,必须加快数字科技赋能实体经济,加大数字化转型的政策支持力度。一是把融合发展作为重要着力点,以绿色发展为重要方向,加快各行各业的数字化改造,大力发展普惠性“上云用数赋智”,实现产业链条整合并购、价值链条重塑提升、多业务流程再造集成,持续提升产业竞争力;二是以满足客户个性化需求为切入点,利用数字技术打造企业与客户的交流反馈平台,实现企业对客户价值的及时捕捉,从提供产品与服务转向提供全面的解决方案,创造新发展机遇,不断提升传统产业附加值;三是以培养生态系统思维为战略指引,依托生态伙伴拓展数字化价值网络,通过开放式创新高效联通产业链上下游,从个体升级转向产业协同转型,发挥产业数字化转型的矩阵效应;四是统筹制定支持产业数字化转型的相关配套政策,从财政、金融、税收等角度形成政策合力,对传统产业改造升级的重大项目提供重点支持。

(3)优化人才战略体系,构筑数字人才“新磁场”。人才是数字科技革命的核心资源,这已成为全球共识,健全人才发展机制进而为数字科技发展提供坚实的智力支撑是未来抢占数字高地的题中应有之义。一是紧抓数字人才引进、培养、使用3个重要环节,实施一批数字人才专项计划,将人才支持政策向数字科技领域倾斜,创新数字人才培养模式,鼓励高校、科研院所、企业联合培养,将人才队伍建在产业链上,确保人岗匹配、人尽其才,努力发挥人才的最大功效;二是完善人才激励制度,建立符合数字科技特点的人才评价机制,提高高端数字人才待遇,鼓励科技成果转化和技术成果转让,建立健全知识产权保护制度,最大限度抑制“智猪博弈”现象,严厉打击各类侵权行为,优化数字科技领域创新环境,激发人才创新热情;三是建立人才流动的柔性机制,突破僵化的体制机制弊端,打破传统人事制度的制约,打通上下流动渠道,以兼职顾问、智力咨询等方式丰富人才价值实现渠道,促进人才竞相涌现。

(4)细化区域发展策略,制定差异化政策。根据长江经济带上中下游数字科技与产业转型升级的动态响应情况,明确发展重点,分类制定适合各地区的政策支持体系。一是上游地区可充分利用地理环境优势,抢抓“东数西算”协同战略机遇,加快布局一体化算力网络国家枢纽节点等新基建;大力实施技术改造工程,淘汰落后产能,实现产业园区“腾笼换鸟”,更新产业结构,补齐短板,夯实产业基础;合理引导金融服务数字经济,探索协同创新的金融发展模式。二是中游地区围绕优势产业,加快建设一批国家级工业互联网平台,加快数字科技与实体经济深度融合;充分激发平台经济效益,放大网络效应,拓展与延长产业链条;营造良好人才环境,减少“孔雀东南飞”现象,充分发挥科教资源优势。三是下游地区应完善数字科技创新体系,发挥创新型领军企业的头雁效应,聚力聚焦关键核心数字技术突破,抢占新兴产业引爆点,以满足更高水平的经济转型升级要求。

参考文献:

[1] TAPSCOTT D. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence[M]. New York:McGraw Hill, 1996.

[2] AUTIO E, NAMBISAN S, THOMAS L,et al. Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems[J]. Strategic Entrepreneurship Journal,2018,12(1):72-95.

[3] JIA M Y, GAO Q H. Manufacturing industry in China informatization development analysis based on the internet of things[C]//Advanced Materials Research. Trans Tech Publications Ltd,2013,694:2471-2475.

[4] BRYNJOLFSSON E, HITT L M, YANG S. Intangible assets: computers and organizational capital[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2002 (1):137-181.

[5] BECCHETTI L, ADRIANI F. Does the digital divide matter? the role of information and communication technology in cross-country level and growth estimates[J].Economics of Innovation and New Technology,2005,14(6):435-453.

[6] 白丽红,薛秋霞,曹薇.“互联网+”能驱动传统产业转型升级吗[J].经济问题,2021(3):86-91.

[7] 姜松,孙玉鑫.数字经济对实体经济影响效应的实证研究[J].科研管理,2020,41(5):32-39.

[8] 郭凯明.人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J].管理世界,2019(7):60-77,202.

[9] 谭清美,陈静.信息化对制造业升级的影响机制研究——中国城市面板数据分析[J].科技进步与对策,2016,33(20):55-62.

[10] 李腾,孙国强,崔格格.数字产业化与产业数字化:双向联动关系、产业网络特征与数字经济发展[J].产业经济研究,2021,19(5):54-68.

[11] 肖旭,戚聿东.产业数字化转型的价值逻辑与理论逻辑[J].改革,2019,36(8):61-70.

[12] 吴伟萍.信息化推动产业转型:作用机制与实证研究[J].广东社会科学,2008,25(3):52-58.

[13] 刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020,37(6):81-96.

[14] 茶洪旺,左鹏飞.中国区域信息化发展水平研究——基于动态多指标评价体系实证分析[J].财经科学,2016,33(9):53-63.

[15] 胡京.劳动力成本、区域创新能力与产业结构的互动关联研究[J].工业技术经济,2020,38(9):136-144.

[16] 刘玉光,杨新铭,王博.金融发展与中国城乡收入差距形成——基于分省面板数据的实证检验[J].南开经济研究,2013,29(5):50-59.

[17] 岳书敬,刘朝明.人力资本与区域全要素生产率分析[J].经济研究,2006,52(4):90-96,127.

[18] 钱水土,周永涛.金融发展、技术进步与产业升级[J].统计研究,2011,28(1):68-74.

[19] HOLTZ-EAKIN D, NEWEY W, ROSEN H S. Estimating vector autoregressions with panel data[J]. Econometrica,1988,56(6):1371-1395.

(责任编辑:胡俊健)

![]()