0 引言

“死亡之谷” (Valley of Death)最早由时任美国众议院科学技术委员会副委员长的Vernon Ehlers[1]提出,其形象地描述了联邦政府重点资助的基础研究与产业界重点推进的产品开发之间的鸿沟。这条“死亡之谷”的形成预示战后美国以资助基础研究为核心的战略失效,即“无止境前沿”神话的破灭,这一困境局面是美国资本市场推力之下的产物。20世纪70年代,在资本的作用下,大量企业将生产率低的生产制造环节转移至海外,由此导致基础研究和前沿技术研究成果无法产业化、商业化的问题突出,这一问题在2008年金融危机之后更加凸显。随着制造环节大量技术诀窍(know-how)的产生,并通过大规模生产降低成本、迭代技术,使得制造环节在产业价值链中的作用进一步加强,“死亡之谷”的存在最终演化成对“美国优先”地位的威胁。

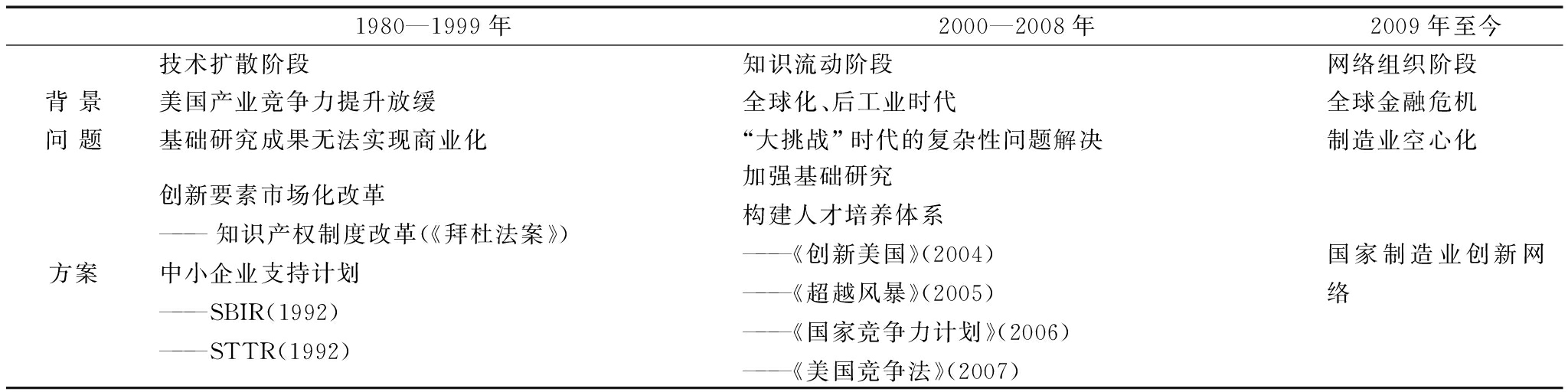

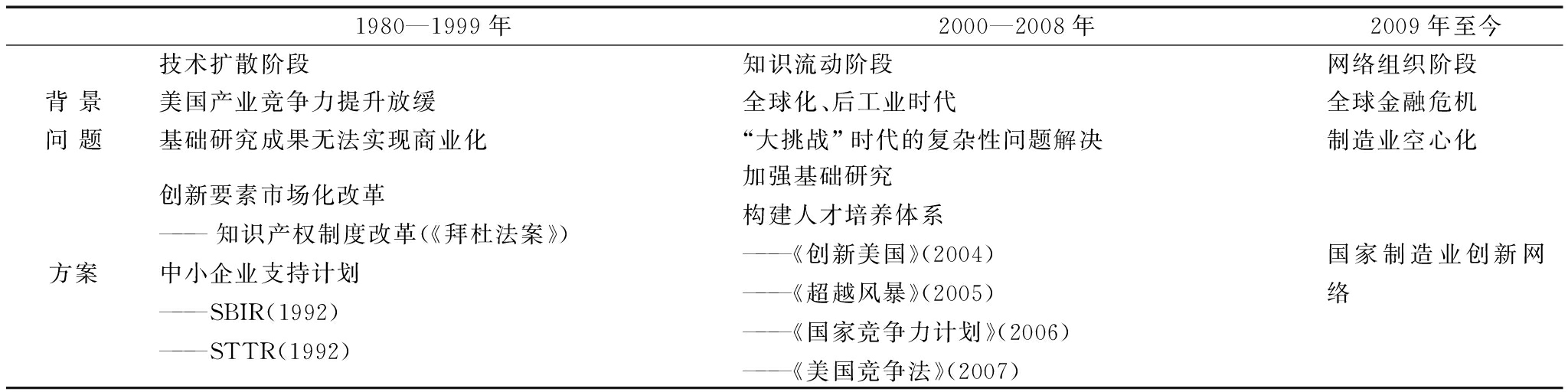

如何走出“死亡之谷”,维持美国领先地位?自20世纪80年代开始,美国就通过“政府之手”解决资本流动带来的溢出效应,力图跨越“死亡之谷”。40年间,美国在这方面的努力可以大致分为以下3个阶段(见表1):第一阶段,20世纪八九十年代(1980—2000年):技术扩散。美国将产业竞争力提升放缓的原因归结为基础研成果无法实现商业化,为扭转这一局面,美国在供给侧和需求侧同时发力。一方面,美国加快知识产权制度和创新要素市场化改革。1980年,美国出台《拜杜法案》,授权小企业和大学可以保留政府资助研发成果的知识产权;另一方面,美国通过1982年启动的小企业创新计划(SBIR)和1992年启动的小企业技术转移计划(STTR),为中小企业提供财政援助,加强中小企业与非营利机构之间的创新合作。这些努力提高了基础研究的商业化转化效率。第二阶段,21世纪初至2008年金融危机爆发前(2000—2007年):发展战略性新兴产业,强调知识自由流动的作用。21世纪初,全球面临一系列危机和难以解决的复杂问题,如全球变暖、能源危机、恐怖主义、就业、贫困等涉到技术、经济、社会系统的“大挑战”问题。为应对宏大的社会挑战,美国开始加强对战略性新兴产业优先领域的培育和支持,并重视战略性新兴产业所需人才的培养,相关行动框架体现在2004年发布的《创新美国》、2007年的《美国竞争法》中。人才作为知识的载体,通过加强基础研究,构建人才培养体系,实现知识在微观领域自由流动,发挥知识增值效应进而提升国家竞争力。第三阶段,金融危机后(2009年至今):国家创新网络。过度金融化导致制造业空心化问题凸显,基础研究、前沿技术成果难以在本国生产转化为现实生产力,进而无法形成产业国际竞争力。以“美国优先”为战略核心,美国先后出台3个版本的国家创新战略,层层递进,完善以制造业创新网络为抓手的先进技术创新与新技术创新扩散制度。制造业创新网络的建立以国家实现高质量就业和可持续增长的经济复苏目标为导向,通过国家网络平台链接全国范围内的研发力量,形成跨越“死亡之谷”的载体和桥梁。

表1 美国跨越“死亡之谷”的实践

1980—1999年2000—2008年2009年至今技术扩散阶段知识流动阶段网络组织阶段背 景美国产业竞争力提升放缓全球化、后工业时代全球金融危机问 题基础研究成果无法实现商业化“大挑战”时代的复杂性问题解决制造业空心化方案创新要素市场化改革———知识产权制度改革(《拜杜法案》)中小企业支持计划———SBIR(1992)———STTR(1992)加强基础研究构建人才培养体系———《创新美国》(2004)———《超越风暴》(2005)———《国家竞争力计划》(2006)———《美国竞争法》(2007)国家制造业创新网络

资料来源:作者自制

整体上看,美国跨越“死亡之谷”的实践有两个显著特征:一是从产品研发(创新活动下游)向基础研究(创新活动上游)延伸。随着前沿科技领域技术本身的复杂性提升,以及后工业时代政治、经济、社会等危机相互渗透叠加,创新成果的产生、新兴产业的兴起越来越依赖基础理论突破,尤其依赖以科学家为载体的知识创造活动。在此基础上形成技术、专利壁垒,获取全球产业竞争优势。对比20世纪八九十年代和21世纪初两个阶段,美国产业科技政策逐渐强调基础研究的作用,期望通过基础研究突破,对当下以及未来相当长一段时期内各国普遍面临的“大危机”提出解决方案,并培育出战略性新兴产业,维护美国在世界体系中的主导地位。二是从分散向网络转型。“大危机”是全局性、复杂性的挑战,解决方案的提出需要跨学科、跨领域的共同努力,技术路线选择也深受经济、社会系统的影响,需要将竞争力提升、社会和谐、伦理道德等多元目标置于创新体系中,而非分散孤立地考虑这些问题。从公共政策视角看,网络化机制的作用在于通过加强网络内部多元主体的互动,产生相对统一的信念和较为充分的信任,解决碎片化社会中的复杂问题[2]。

美国当下正在进行的以发展先进制造业为主题的产业发展国家战略,是以国家经济发展为核心布局的国家制造业创新网络,具有发展型网络国家的典型特征。基于此,本研究从发展型网络国家视角对美国先进制造业的战略部署进行深入剖析,试图打开美国产业发展战略的“黑箱”。

1 研究综述与理论框架构建

1.1 美国发展型网络国家缘起、内涵及功能

经历了两次世界大战,美国成为世界政治、军事、经济、科技霸主,围绕美国在崛起和经济发展过程中是否实施过产业政策成为学界争论的焦点。长久的辩论形成了两种冲突的观点:一种观点认为,美国的经济奇迹是新自由主义理念引导下大企业崛起的历史,在这种崛起的背后,美国政府的作用仅仅在于为市场主体提供宽松的环境和公平的市场竞争空间,是自由市场实现的资源最优配置。这种民主、自由意识形态甚至一度影响许多主流经济学家,包括诺贝尔经济学奖得主贝克(Backer)、发展经济学家威廉姆森(Williamson)、社会学家迈克尔·曼(Michael Mann)等。另一派学者却持完全不同的观点,认为美国自建国以来始终坚持并从未放弃过产业政策。联邦政府在国家崛起和发展过程中,综合运用贸易、技术和产业政策,对市场主体形成充分激励,为新技术的发展提供保护空间、创造市场,扮演“企业家”的角色[3-4],催生了包括互联网、商业航天、半导体在内的众多新产业。因此,在某种意义上,美国可以被看作是发展型国家。

更进一步,以Block[5]为代表的学者将美国的这种发展型国家模式概括为发展型网络国家,旨在说明美国对经济活动的干预更加分散、分权和灵活,同时区别于战后东亚地区以日本和韩国为代表的发展型官僚制国家。处于后发劣势的追赶阶段,发展型官僚制国家的建立以帮助国内企业在特定产品市场上追赶甚至超越国外竞争者为目标,在具体做法上,由政府通过直接补贴政策和其它经济激励手段支持企业发展。 相比较而言, 以美国为代表的技术领先国家,没有国际领先者可供模仿,同时国内企业有着强大动力,政府通过额外补贴等激励创新的方式已不再奏效。此时,政府的主要职能在于构建创新网络,加强创新主体间的有机互动,以帮助企业确定未来技术和产业发展路径及方向,开发尚不存在的产品和工艺,如新软件、新生物技术和新数字技术等。

Block[5]认为,发展型网络国家具有4个典型特征,即针对性资源、开放式窗口、经纪和促长。针对性资源是指政府在明确主要挑战后,对重点团队给予资金及其它资源支持并施加约束;开放式窗口与针对性资源相反,其资助来自底层的创新思想;经纪包括技术组合和技术商业化;促长意在为前沿技术的发展成熟创造可行市场,需在相当长一段时间内由国家对技术基础设施进行有效管理。

学者从政治经济学角度对发展型网络国家在科技创新中的功能进行了更进一步剖析。首先,为什么发展型网络国家是高度分散的?这是因为发展型网络国家的高效性建立在拥有一批具有技术专长的高层次人才之上。通过嵌入式自治,具有专门知识的官员深深扎根于资助的具体技术社团中。同时,需要在这个结构中嵌入一些剩余,即多个开发窗口和潜在经纪人,以使系统结构更加有效。其次,近年来,各界已经达成共识:美国政府通过补贴创新、投资新产业并组成联盟,在攻克关键核心技术等方面给予关键且持续的支持,而这成为美国创新经济的重要支柱[4-6]。然而,何以这种发展型国家的特质,即国家对经济的强力干预,得以隐藏在大众视野之外?事实上,过去40年,美国创新经济从以大企业为主向企业间网络化协作为主的模式转变,使得政府对创新活动的干预隐藏在大中小企业、高校、国家实验室等共同构成的网络结构中[5,7-9]。

整体上看,学界对美国介入经济发展活动的事实已经基本达成共识,发展型网络国家的提法也得到越来越多学者认可,主要研究成果涉及发展型网络国家的定义、组织形态和源起分析[5,8-9],缺乏对发展型网络国家运行机理的深入系统剖析,也鲜有文献对美国发展型网络国家进行微观层面应用的具体实践研究。美国先进制造业国家发展计划作为美国跨越基础研究到产业应用“死亡之谷”的实践,具有鲜明的发展型网络国家特征,本研究对其运行机制进行深入分析,以更好地回应上述两个问题。

1.2 理论框架构建

美国发展型网络国家的定义是从国家目标和结构角度对美国国家政治制度的描述。此外,在选定发展目标和设计网络结构基础上形成的动态运行机制,构成整个发展型网络国家的全景。

首先,从国家目标角度看,经济与社会发展是国家建立和运行的核心目标,这对全球任何一个国家都适用。发展型国家最初由美国政治经济学家Johnson[10]在对日本战后经济奇迹总结的基础上提出,是指政府按照整体经济发展战略,将有限资源投向特定产业部门,实现经济高速增长。事实上,这一概念缘起于对东亚等地区具有官僚制特征国家干预经济的描述,但并不能反映发展型国家的全貌。Block[5]对发展型国家理论涵盖的范围进行拓展,并旗帜鲜明地指出,过去40年,欧洲和美国都在确保和鼓励新技术创新中发挥越来越重要的作用。特别是美国,市场原教旨主义的主导性使得美国发展型国家这一本质特性被隐藏起来。Block的研究打开了人们对发展型国家理论的认知视野,并启发众多学者对美国国家性质进行更为深刻的揭示。更进一步,封凯栋等[8]、Gerschenkron[11]在回顾二战后美国创新政策演变的基础上指出,美国社会对于联邦政府支持创新活动的合法性确立可谓历经波折,正是在面临巨大生存危机和竞争压力的条件下,国家对创新活动的介入才达成社会共识,进而从根本上促成制度创新。此外,隐藏在市场原教旨主义背后的不仅仅是发展型政府的意图,也包括美国的政府能力。Wade[12]对美国政府与市场的关系以及政府能力进行更为细致的解读,包括在某些领域作为创始者制定使命导向型产业政策,领导市场,而在另一些领域,制定没有歧视的均衡产业政策,追随市场。

其次,从国家结构角度看,组织结构对权力配置具有强烈的导向作用。产业组织是非常复杂的组织形态,是基于一定结构条件形成的集合体。从网络型组织结构理论角度看,网络型组织是20世纪80年代大科层组织没落后的产物。Toffler早在1980年就在《第三次浪潮》一书中观察到后工业时代的组织将从金字塔式的科层制走向扁平化;Piore&Sabel[13]预测,破碎而多变的市场适合于网络组织的发展,原因是处于分散网络中的小企业对市场反应更加灵敏、在特定技术领域更加专精等,使得网络组织更加富有弹性。

政府与企业关系的合理划分。具体到发展型网络国家的美国,其网络特征体现为国家深深嵌入到支持科技进步之中,并通过专业化知识(如科学顾问委员会、DAPAR中的项目经理等)将创新的多元参与主体连接成网络[5]。

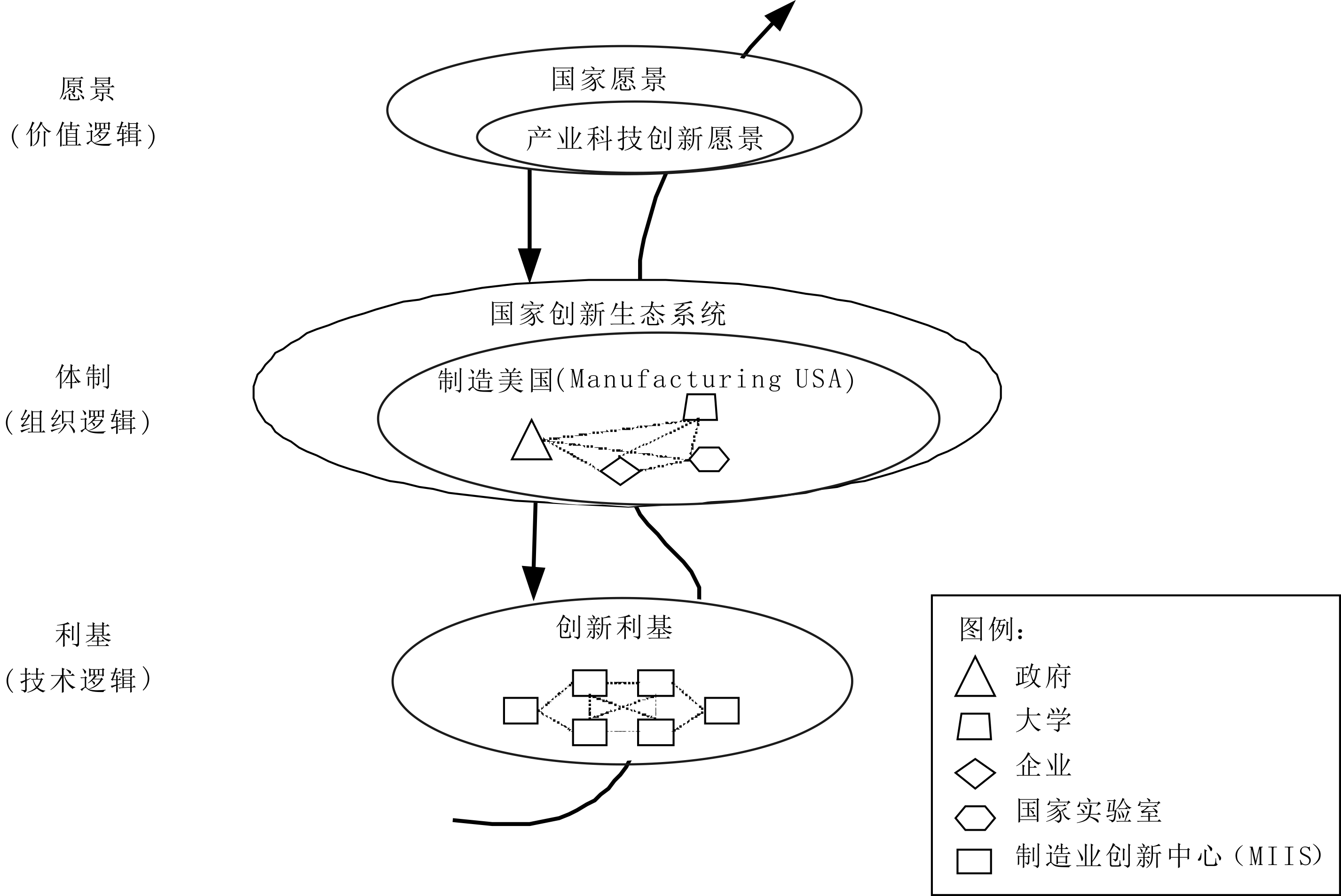

最后,在静态的国家网络结构基础上,或因多元主体自由演化,或因政府合理施策形成的动态运行机制,才能使得发展型网络国家在推进科技创新中焕发活力。技术和产业的发展依赖于技术、社会等众多因素的协同演化。先进制造在一定程度上是社会—技术系统的系统性转型,在转型过程中,新的技术、产品、服务、商业模式和制度体系出现。根据Geel[14]的观点,转型是外部环境、现有体制和创新利基共同作用的结果。美国作为发展型网络国家,在推进社会—技术系统转型过程中,其职能不仅在于为技术发展明确战略目标和愿景,并提供针对性资源,也在于为从底层孕育出来的新技术提供进入市场的保护空间,即促长,实现整个系统可持续、高效率运行。

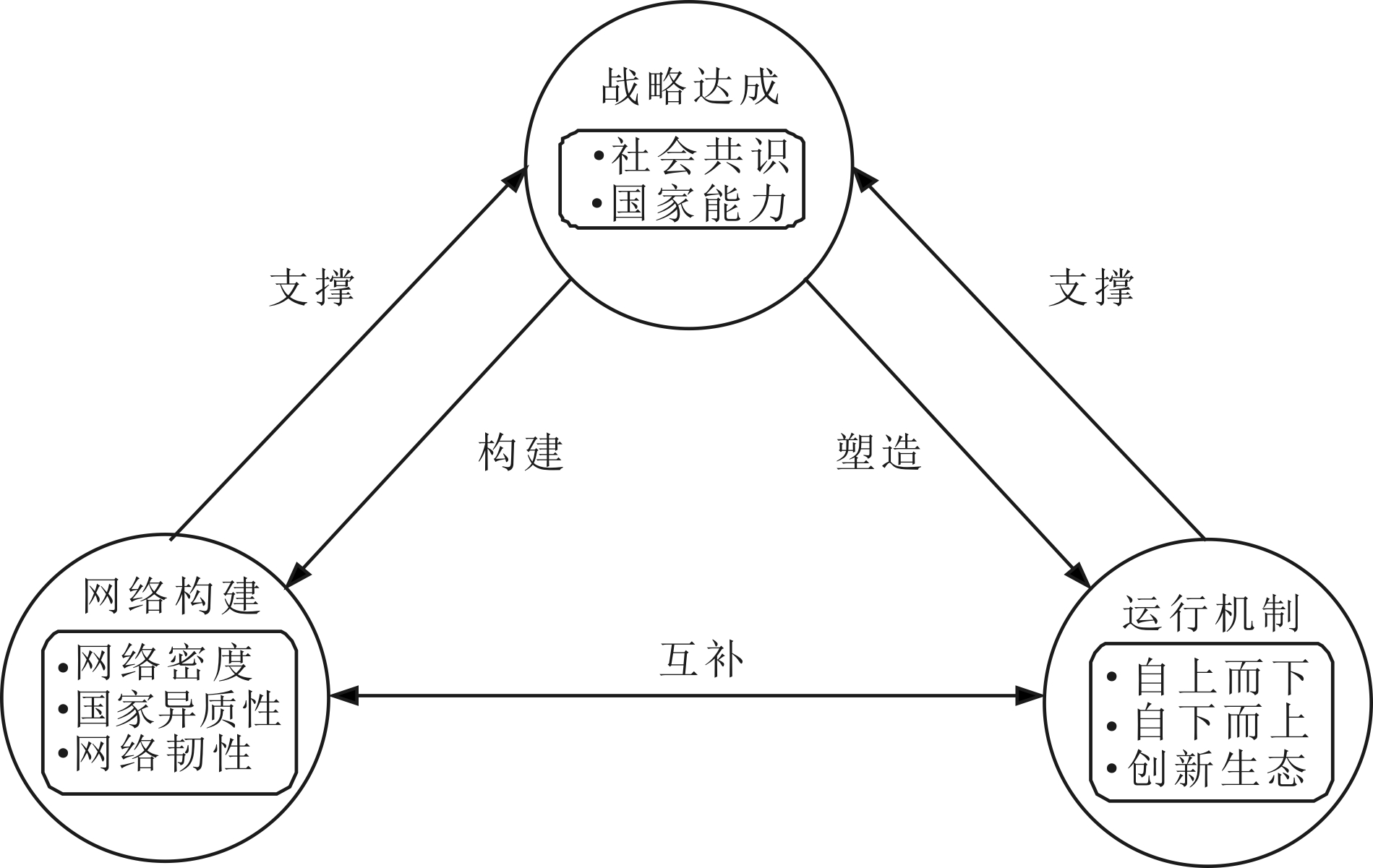

基于此,本研究构建战略达成—网络结构—运行机制的分析框架,如图1所示。其中,战略达成作为事项开启的起点,要求形成与之相适应的网络结构,进一步,为保证网络结构的效率和可持续性,需形成行之有效的运行机制。

2 跨越“死亡之谷”的顶层设计:发展型网络国家战略达成

2.1 社会共识:技术创新解决经济发展深层次结构性问题

制造业衰落是美国无法将本土前沿基础研究成果转化为产业竞争优势的重要原因,处于创新链中端的制造环节缺失成为美国形成产业链“死亡之谷”的根源。然而,通过发展先进制造业,走出经济困境并非在一开始就是一项共识性决议,政界、商界、学界频繁互动、交流讨论,形成了将走出“死亡之谷”作为维护国家安全、拯救金融危机着力点的共识。

学界的专业性知识供给与白宫内部的积极讨论相结合,双方通过频繁互动进行信息交流、识别关键技术、搭建应用场景。政策机制中的开放式窗口能够促进政府、大学、国家实验室、商业机构的科学家与工程师产生创新思想,为克服危机找到最有效的解决方案。对美国先进制造国家计划的讨论是在2008年金融危机背景下展开的,这场破坏程度堪比1931年大萧条的经济危机爆发后,就在全美各界掀起了克服危机的大讨论。

学术界的声音主要来自麻省理工学院(MIT)。作为一所始终坚持产业和公共服务科学的大学,MIT有一条不成文规定,院长要在制造业企业董事会任职,以保持对行业需求和现状的敏感性。这就将大学的科学技术研究深深嵌入甚至引领产业创新体系。面对2008年金融危机引发的制造业极速下滑,时任院长Susan·Hockfield在2009—2010年发起了多轮圆桌会议,号召通过技术创新,尤其是先进制造技术,解决制造业危机。经过多轮讨论及与学界、产业界的不断对话,达成了一个应对制造业衰退的非财政新举措。最终,一项系统性探讨创新与制造业关系的项目——创新经济中的生产(PIE)得以启动,在项目实施过程中,MIT和白宫、地方政府官员及其它政策制定部门就研究产出的政策设想和发现进行了及时持续的沟通。

与此同时,在白宫内部,以前密歇根大学机械工程教授Sridhar Kota为代表的工程师和以耶鲁大学校长Richard Levin为代表的经济学家,就是否采用发展制造业的新举措走出经济危机进行了激烈辩论。支持者认为,制造业的就业乘数效应最显著,制造业对科技创新至关重要;反对者对制造业是否需要特殊待遇提出了质疑。二者争论的核心在于如何调整政策,使得某些经济和产业政策能够被优先考虑。最终协商的结果是,2011年白宫PCAST发布《确保美国在先进制造业的领导地位》,开篇点名确保美国先进制造业领导地位的策略是通过共同投资克服市场失灵、确保新技术在美国产生、为科技型企业提供公共基础设施以及为创新活动创设良好的市场环境。产业政策将支持重点放在维护国家安全和克服市场失灵上,这使得“政府之手”能够合法为支持走出“死亡之谷”提供资金和其它资源。

2.2 国家能力:战略方向引领与专业机构协调

发展型国家的核心是反映政府与特定产业部门的结合。发展型国家如何将国家意志与产业发展结合起来?各个国家和地区的方式均不相同,包括经济领航机构、精英官僚组织、独立的官僚运作等[10,12,15]。陈玮和耿曙[16]将此概括为国家能力,并通过回顾美国先进制造计划的布局实施,指出以战略规划为引领的制度保障和以组织体系为核心的管理机制共同构成了美国当代发展型国家的国家能力,这种能力是制定切实可行战略规划的基础。

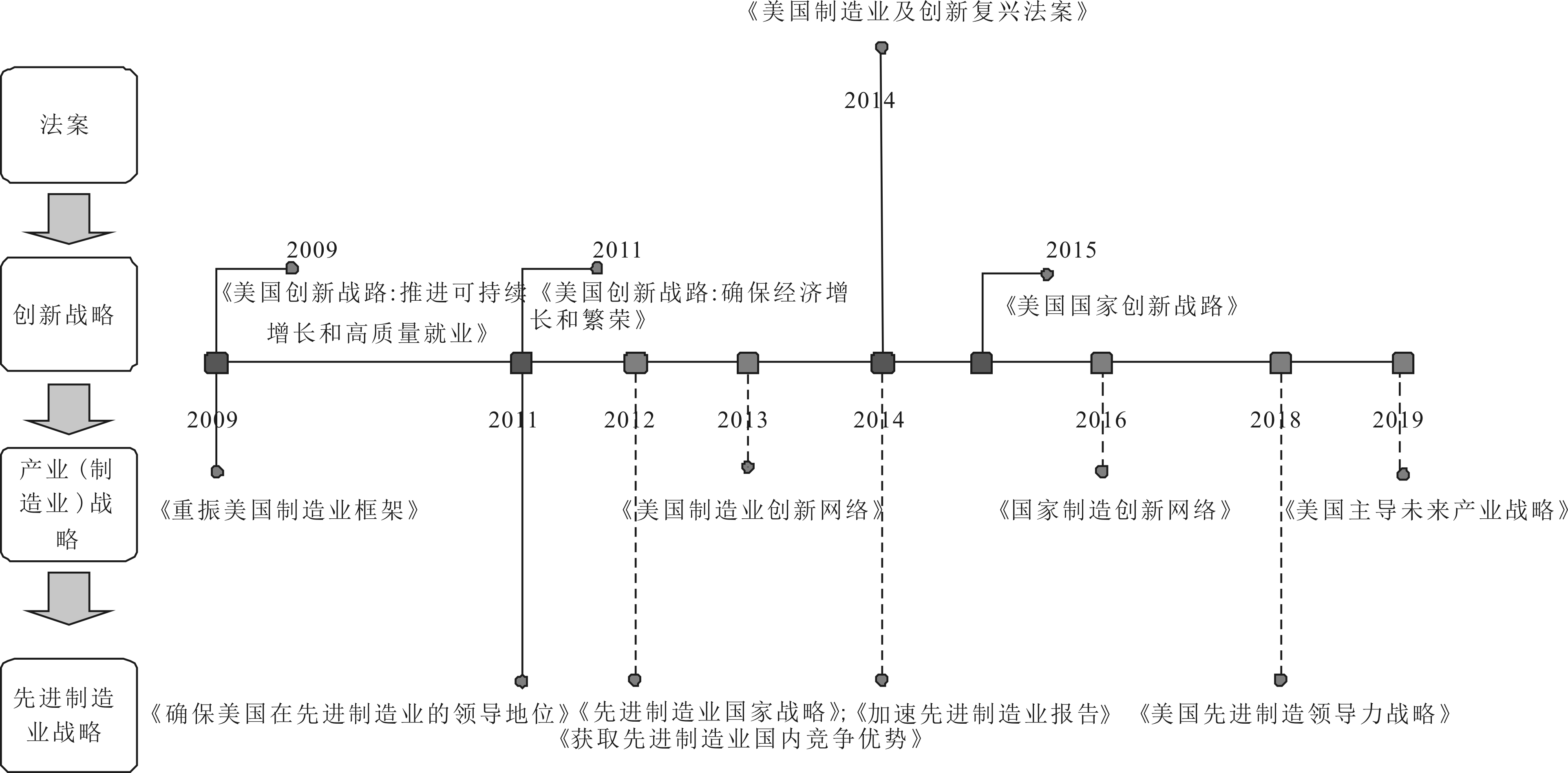

2.2.1 纵向一体化战略引领:整体性方向

在先进制造计划中,美国始终坚持战略引领、行动部署的方针,建立了法案—创新战略—产业(制造业)战略—先进制造战略的四层级纵向一体化战略格局(见图2),实现了从国家宏观层面战略规划到具体先进制造业行动落地的系统设计,保证了国家对于解决产业“痛点”的意志。具体来看,自奥巴马政府以来,美国高度重视创新战略设计,分别于2009、2011和2015发布了3个版本的创新战略,用于指导和推进美国科技创新事业,以确保美国引领全球经济、开发未来产业以及协助美国克服经济社会发展中面临的重重困难。围绕顶层战略目标设计,美国在科技创新领域相继颁布了一系列战略规划、具体政策和行动指南,加速战略目标落地。

在先进制造领域,2011年总统科技顾问委员会向奥巴马总统递交的《美国先进制造业领先战略》报告中,先进制造行动正式被确定为国家战略,并建议成立先进制造伙伴关系(AMP)计划。随后,美国国家科学技术委员会颁布的《先进制造业国家战略》(2012)进一步明确了5个目标,涉及中小企业、劳动力、伙伴关系、联邦投资和研发投资;同年发布的《获取先进制造业国内竞争优势》(AMP1.0报告)提出了国家制造业创新网络(NNMI)。2014年,《美国制造业及创新复兴法案》获国会通过并生效,这对先进制造业的发展具有里程碑意义,提高了整个项目安全度过政治动荡的可能性。该法案授予商务部部长在NIST框架下建立和协调制造业创新网络的权力,资助15家地区性制造创新研究院,并由产业界和所在州、当地政府分摊资金。2018年,特朗普政府颁布了《美国先进制造领导力战略》,明确先进制造是美国经济实力的引擎和国家安全支柱。

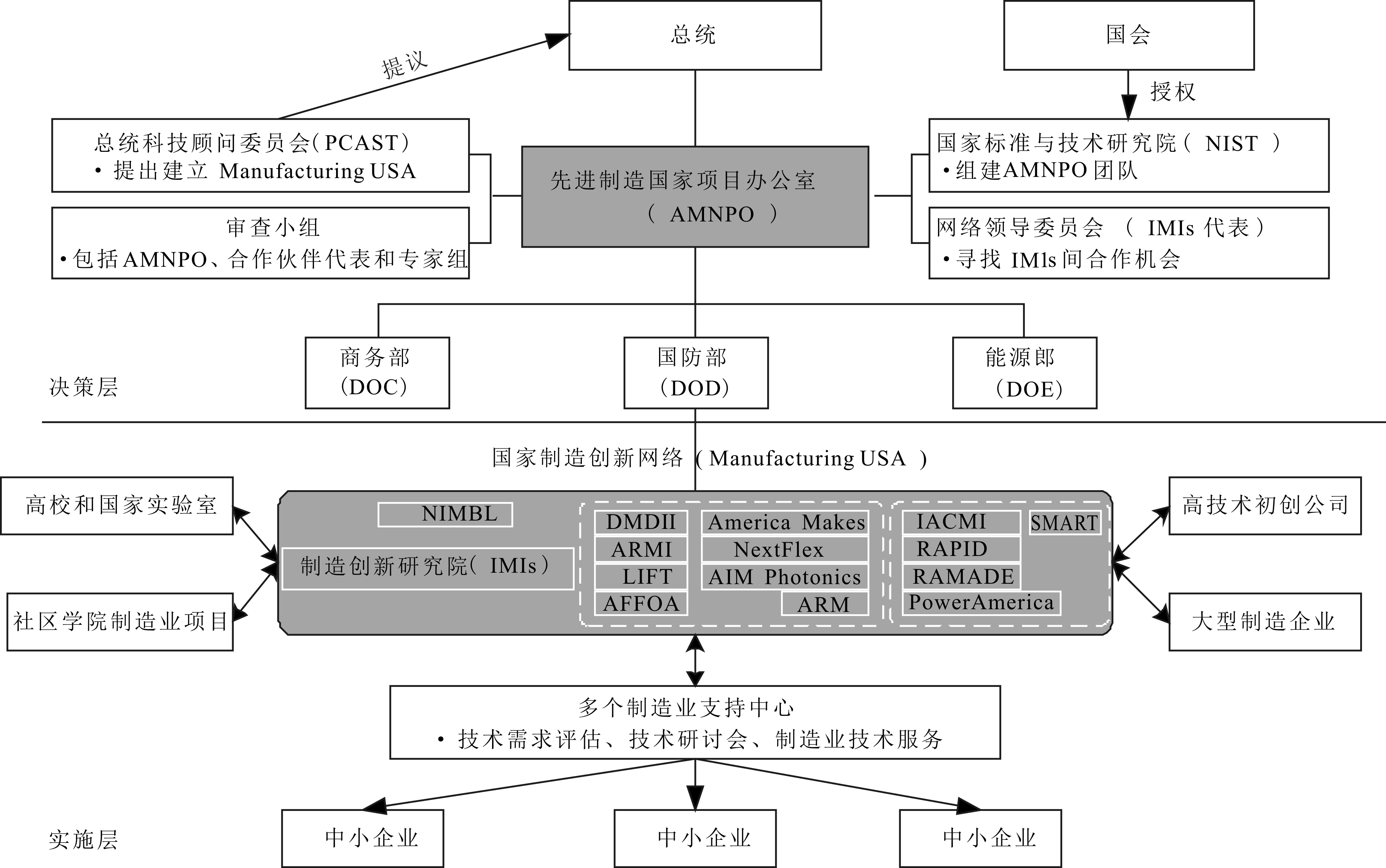

2.2.2 横向专业化管理协调机构:专业化路径

创新是创造性破坏的过程,尤其当技术处于前沿阶段,面临方向不明、路径依赖的信息和规模双重劣势,前者导致监督失效,后者导致风险累积,最终导致国家主导下的产业政策失效[16]。因此,采用权力下放、分散监管的方式能够在一定程度上克服市场信息缺失和规模化带来的风险,形成走出“死亡之谷”的专业化路径。然而,这并不意味着对政府主导的舍弃,甚至在技术发展前沿阶段也需要以政府战略目标为核心,才能使创新使命与产业发展相一致。目标导向+宽松授权的组织管理模式和以美国先进制造国家项目办公室(AMNPO)为核心的协调机制,是美国先进制造国家计划的典型特征,如图3所示。

为对制造业创新计划国家网络(NNMI)进行管理,美国专门设立了AMNPO,推进NNMI制定总体规划,协调国会与国防部、能源部等部门事务,明确各大创新研究院在技术研发上的分工,避免重合与过度竞争等。AMNPO的设立既不妨碍专业化机构(商务部、国防部和能源部)对制造业创新中心的专业化领导和监管,也能够对制造业创新中心的技术方向起到监管作用,以保证其符合国家创新战略。

此外,在决策层的目标导向和宽松授权安排下,制造业创新中心在具体运行上获得了较大自主权,创新中心甚至能够自行设定发展目标,只要能够实现自身可持续发展(自循环)即可。

3 弥合“死亡之谷”的组织结构:发展型网络国家的网络布局

社会学理论和网络分析都很好地证实了异质性群体进行沟通、互动的优势[17-20]。随着知识商业化在经济增长中的作用日益重要,网络结构在信息获取、资源共享、专门资产获取和组织间学习等方面的优势凸显,甚至高效的网络组织能够将市场的激励优势与权威等级具有的监控能力、行政监督结合起来。

由此,美国先进制造产业发展战略的核心目标在于建立规模大、异质高、韧性强的产业联盟网络,促进知识的产生和扩散,通过研发—制造-生产的一体化战略,弱化甚至消除线性创新模式以及金融资本作用带来的“死亡之谷”负面效应,孕育颠覆性技术和战略性新兴产业,重获产业竞争优势。

3.1 网络规模大,知识扩散范围拓展

创新活动中的网络规模越大,意味着边际成本和风险越高。相比于20世纪美国开展的SEMATECH计划,先进制造创新计划的网络规模更大。IMIs非常注重自身影响力的扩散。每一个创新中心,不仅仅是连接源,更是连接的放大器[21]。

首先,通过合理的技术领域选择,消除企业对利益受损的担忧。技术领域选择限定在技术成熟度为4~7阶段的竞争前领域,避免对商业化应用阶段的过多干预,从根本上保证联合技术研发活动阶段有更多企业参与。其次,通过直接或间接激励,提升会员单位参与积极性。例如,规定联盟成员间按照投资比例分享成果和知识产权收益。最后,加强“产业公地”建设。对于企业而言,参与先进制造创新计划更加划算。技术路线图的确立、贵重仪器设备的共享、软件平台的支撑和国家部门经费的直接投入等系列举措能够在最大程度上为科技企业,尤其是中小型科技企业进行昂贵的技术开发和转化活动分摊成本、分散风险。

3.2 网络异质性高,为突破性知识创新提供更多可能性

创新发生在各种思想的交界处,而不是在某一种知识和技能基础的局限内[22]。对于有机会参与到更宽、更广网络中的组织来说,能够在与异质性合作者交流过程中产生创造性碰撞,拓宽自身可以利用的资源和知识基础[23],甚至可以为解决分歧提供更好的选择[24]。美国先进制造计划在设计网络时,对参与成员进行精心选择和规定,确保大规模基础之上的异质性,从而为组织知识学习创造条件。首先,是否跨域多个经济部门、是否跨越供应链网络中多种规模的制造商直接体现在AMP2.0报告中,是IMIs选择重点领域的核心标准之一。其次,分级会员制最大程度吸纳中小企业和初创企业加入,DMDII、CESMII等制造中心的会员数量甚至超过200个。最后,确保异质性组织是IMIs遵循的重要原则。14个创新中心均由非营利组织机构牵头,从而保证参与其中的企业能够享受到公平待遇,提升科技创新成果的商业转化效率。

大科学时代意味着技术的复杂性提升,技术演进和产业发展往往建立在多学科、跨部门的组织学习基础上。然而,具有不同知识优势,甚至存在竞争冲突的多元异质主体与复杂性科学技术问题协同攻关的需求之间形成了冲突,异质性主体的价值倾向、利益诉求差异增加了网络结构塑造的难度。美国先进制造计划正是通过一系列机制安排,实现了联合攻关和分散研发的统一。

3.3 网络韧性强,网络组织协同应对风险的能力得以提高

网络韧性代表网络组织的抗风险能力,也说明网络组织成员间关系的稳健性程度高,以及创新主体间的接触频繁、彼此信任、资源共享程度高等[19,25]。在新兴技术领域,技术本身、主体动机和市场环境的不确定性,增加了技术创新、产品开发和市场应用风险。网络的抗风险能力和应对不确定性技术、市场和环境变化的能力构成网络韧性的重要因素。美国先进制造网络计划正是通过相关举措实现网络组织内部的风险共担和整体的风险分散,大大增强了网络韧性。首先,分级会员制规定的权利和义务相统一,促进网络成员间风险共担。以DMDII为例,其会员包括业界会员、学术机构/非营利组织会员、政府会员。其中,业界会员的义务包括缴纳会费、数字化转型等,学术机构/非营利组织会员需要遵守成本分摊、劳动力发展教育的承诺。其次,赋能中小企业,促进网络组织的风险分散。随着制造业技术和流程复杂度提升,研发在每个环节都涉及巨大投入,由此带来的投资风险也呈指数增加,制造业不均衡投资问题显现。IMIs通过为中小企业提供前沿技术信息、专业化设备、技术建议与指导等,建立知识服务网络,实现知识迁移扩散,使中小企业在专注自身技术发展的同时,嵌入产业链,获得技术应用空间,通过技术的不断迭代提高风险抵御能力。

4 走出“死亡之谷”的持续动力:发展型网络国家的动态运行

美国先进制造国家计划是美国作为发展型国家寻求走出金融危机的国家战略。从国家战略变成可具体操作执行的技术方向离不开自上而下的愿景压力和自下而上的利基推力,在上下两种力量的共同作用下,美国力图通过创新网络形成新的创新生态。这种新的创新生态使得前沿技术、基础研究成果与生产制造环节形成紧密的嵌套关系,在克服“死亡之谷”的同时,加强对生产制造环节的控制力,扭转美国制造业危机。

4.1 自上而下:产业技术发展的国家战略愿景压力

美国先进制造业发展是由一系列国家层面战略规划和顶层设计为主导进行布局和实施的,将外界环境变化与美国现阶段国家发展愿景相结合,推动技术社会体制和技术利基的变革并塑造新型创新形态,自上而下促进美国先进制造战略转型及落地运行,如图4所示。

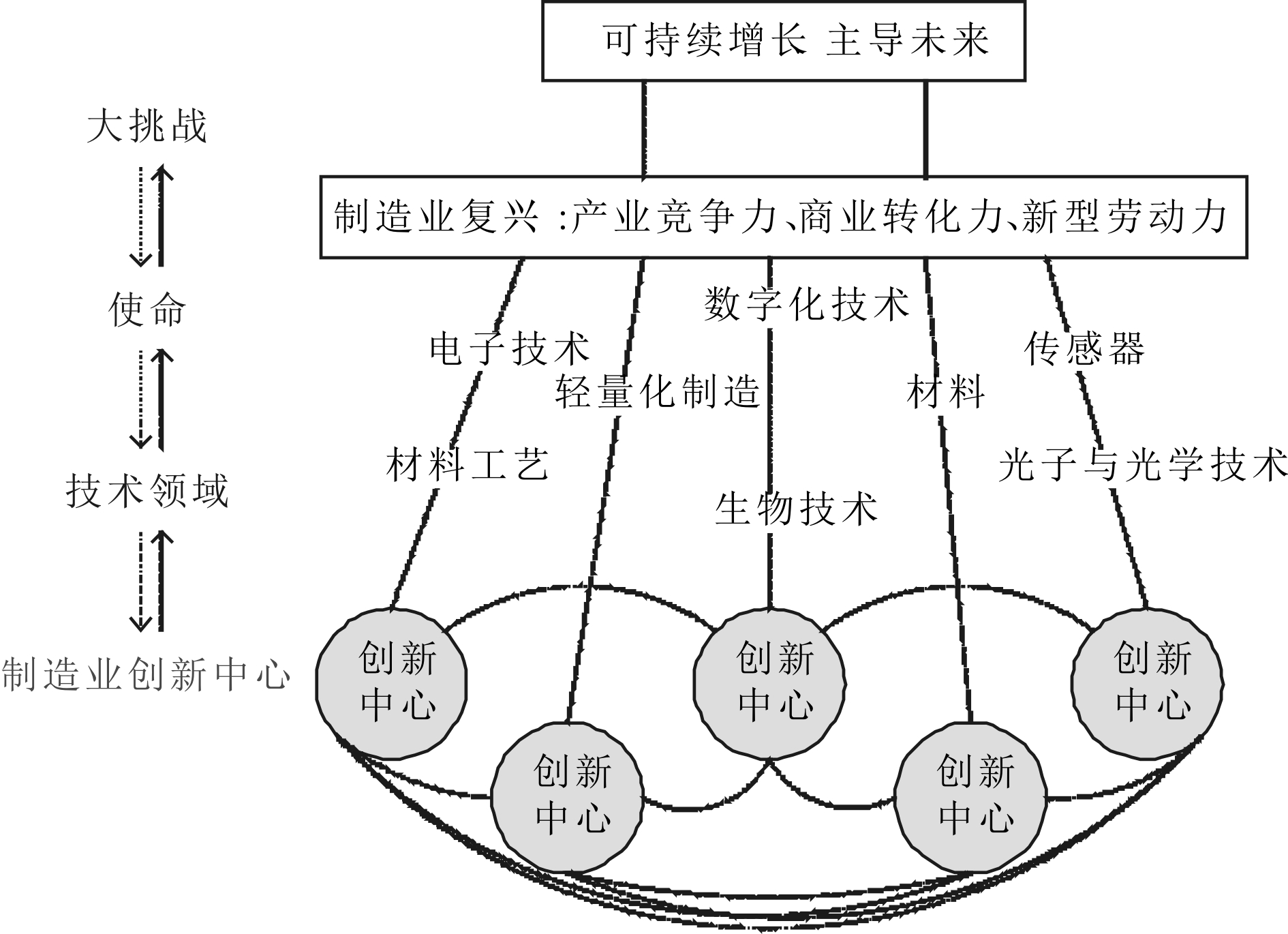

自上而下战略的落地最主要体现在技术选择上,依照相关授权和拨款法律,IMIs的研究课题必须符合部门(国防部和能源部)使命和需求,这使得先进制造业的工作始终与部门使命挂钩。诚然,政府部门使命并不等于先进制造业使命,但在持续讨论和实践探索中,二者的使命得到了较高程度的统一。早在2012年,AMP指导委员会就牵头组织各方面专家进行关键技术筛选,制定先进制造技术领域的识别方法、评估指标与步骤,并不断对外发布公告。其中,技术选择标准包括美国国家利益需要的迫切度、国际市场需求、该项技术的美国竞争力、国际上该项技术的成熟度4项指标。AMP2.0报告以跨领域、国家或经济安全、利用美国优势为标准,选取优先处理的三大技术领域,包括先进制造传感技术、控制技术和平台,虚拟化、信息化和数字化制造,以及先进材料制造,根据三大技术领域方向,设立15个制造业创新中心,充分体现国家经济发展战略、制造业发展战略需求。

4.2 自下而上:战略新兴产业的前沿技术利基推力

美国先进制造国家战略布局是以鼓励创新创造、尊重市场规律为前提的。尽管自上而下体现了国家战略意识对组织的塑造和技术的选择,但是底层技术的发明创造是在特定技术轨道上演进的结果或成为变革现有技术轨道的颠覆性、突破式创新,战略构筑的利基作用在于使新兴技术能够在受保护的空间中走向成熟,积蓄产业升级和体制转换的变革性力量。

优先技术领域的选择是建立IMIs的基础,技术选择过程充分体现了自下而上的民主化过程。同时,民主化的技术选择过程能够保证科学家、产业界的声音充分进入决策程序,提高决策的科学化程度。在数据来源方面,包括来自工业界和学界的调研数据、专家研讨数据和指定专家组提供的白皮书数据等。在评估标准方面,共有超过1 200位学界、工业界人士以及独立成员参加。此外,每项受到IMIs资助的技术均是在本国若干研究机构同时公开竞标、经过严格筛选产生的,申请和受理的评估由AMNOP及其它合作机构根据一定标准进行。

需要说明的是,这种自下而上的推力区别于传统技术投入—开发模式产生的外部力量,而更多强调为新兴技术成长创造保护空间并助力其最大程度发挥功能,核心还在于技术进步的内生力量。

4.3 新型生态:发展型网络国家作为力量源泉助推转型

美国先进制造国家战略的落脚点在于构建新型创新生态,克服传统线性创新带来的“死亡之谷”危机。根据Geels[14]提出的多层次框架(Multi-level Perspective)理论,新型创新生态的核心在于技术—社会体制层面的转型。Manufacturing USA不仅是自上而下和自下而上力量的交汇点,同时也是顶层愿景和底层利基的桥梁,如图5所示。

Manufacturing USA的成立及平台化运作是美国先进制造技术国家战略的独特样态,其目标是促进创新技术向规模化、成本分摊和国内产能转化。Manufacturing USA采用网络化运行模式,以IMIs为核心,每个IMIs链接区域、联邦和国际创新资源,同时建立领导理事会总体推动IMIs之间的协调工作,领导理事会积极寻求机会,最大程度发挥各个IMIs现有资源效益。随着更多支撑元素被高效调动,如基础设施、相关政策、用户实践等,系统结构愈发趋于稳定。在此基础上,美国通过可靠和可预测的知识产权与贸易保护政策、品牌战略、市场营销等方式,巩固和加强先进制造业领先地位。此外,美国还通过税收、人才政策等营造良好的营商环境,为真正实现生态系统可持续发展提供保障。

5 结语

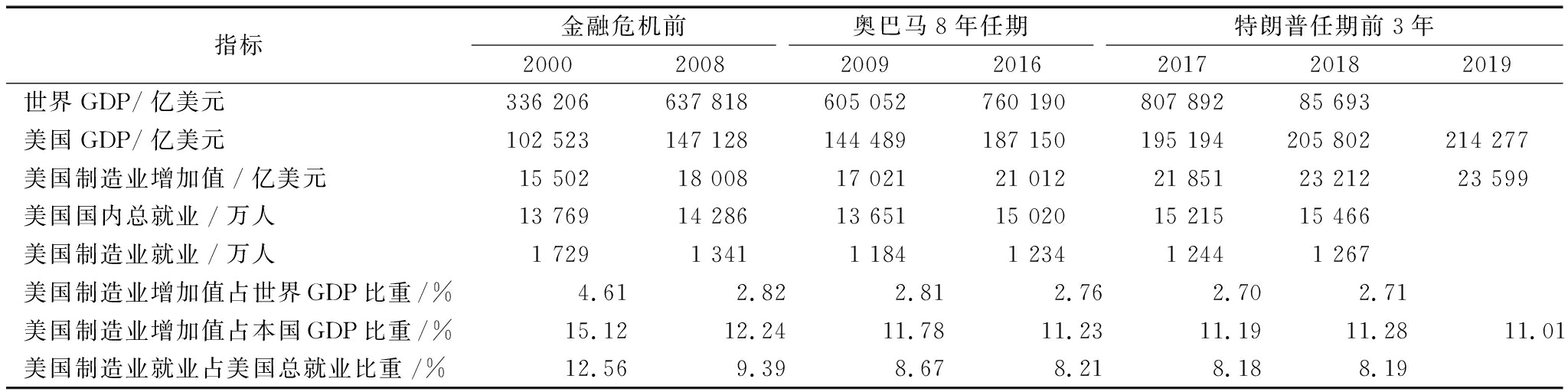

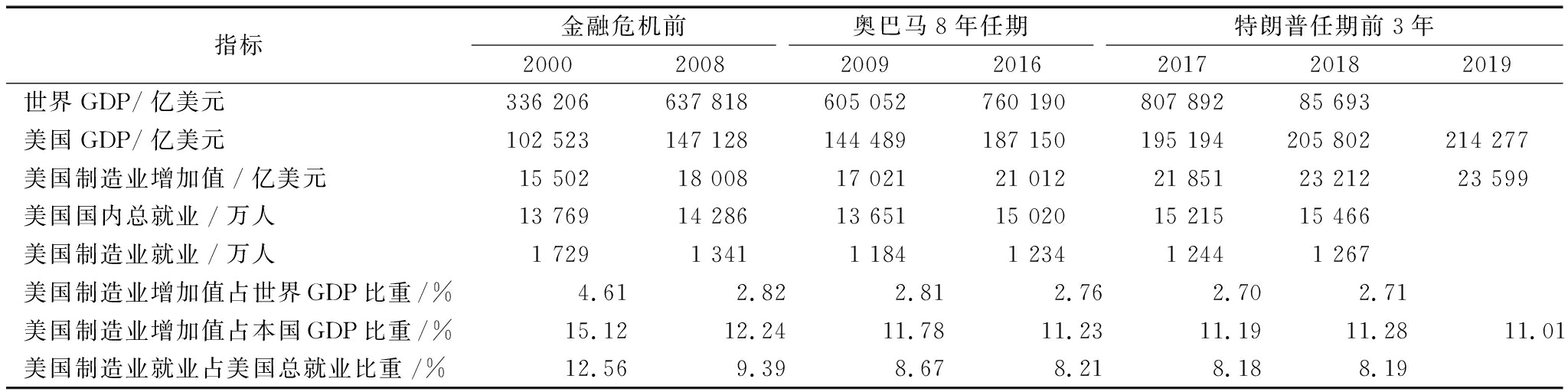

40年来,美国大力资助基础研究产生的线性研发模式,在金融资本作用下,形成制造业海外布局和本土产业的“死亡之谷”,由此引发的深层次结构性问题是2008年金融危机爆发的根源。美国的历史教训表明,对于经济大国而言,制造业是国民经济的主体,万不可偏废,同时也说明,制造业由于高投资、高风险、回报周期长等特性,存在一定程度的市场失灵。制造业是立国之本、兴国之器、强国之基,其健康可持续发展需要强化国家作用的发挥。美国长达13年的先进制造复兴计划取得了一定成效,从制造业就业指标看,尽管还存在下降趋势,但降速明显低于本世纪头10年,并且在奥巴马任期中始终处于上升态势(见表2)。近10年,美国制造业占GDP比重稳定在11%左右。可见,美国先进制造计划对振兴制造业有一定作用。尽管如此,并不能说明先进制造计划制度本身存在问题,而应该从更大范围、更长时间对此进行评判。更重要的是,美国先进制造产生的科技创新成果在相当大的范围扩散,这一部分是难以用硬性指标衡量测度的。

表2 美国制造业就业与产出指标

指标金融危机前20002008奥巴马8年任期20092016特朗普任期前3年201720182019世界GDP/亿美元336 206637 818605 052760 190807 89285 693美国GDP/亿美元102 523147 128144 489187 150195 194205 802214 277美国制造业增加值/亿美元15 50218 00817 02121 01221 85123 21223 599美国国内总就业/万人13 76914 28613 65115 02015 21515 466美国制造业就业/万人1 7291 3411 1841 2341 2441 267美国制造业增加值占世界GDP比重/%4.612.822.812.762.702.71美国制造业增加值占本国GDP比重/%15.1212.2411.7811.2311.1911.2811.01美国制造业就业占美国总就业比重/%12.569.398.678.218.188.19

资料来源:Bureau of Economic Analysis and the U.S.Census Bureau.https://www.bea.gov/data/industries

美国先进制造计划是数字经济时代重振制造业的重要部署。在新科技革命和产业变革背景下,对我国以使命导向型创新为核心,布局新型举国体制具有重要借鉴意义。更加具体地,其相关举措对创新联合体以及制造业创新中心、技术创新中心等相关协同创新组织的建设具有参考价值。宏观上,以使命导向型创新为核心,国家在科技创新中的职能应当有所调整。具体地,在技术预测的基础上,对前瞻性、基础性领域进行战略性投资,为未来战略性产业发展提供初始资本和“耐心资本”,以撬动社会资本投入[14]。微观上,增强社会创新活力,为智能制造产业发展提供源泉。多元主体各司其职、各就其位是国家创新系统有效运行的根基。大力发展研究型大学,面向国家战略和未来产业,强化基础学科,部署交叉学科,发挥原始创新的主力军作用和创新型人才培养的主阵地作用。聚焦国家紧迫目标需求和有望引领未来发展的战略领域,建设突破型、引领型和平台型一体化国家实验室。以企业主体,在技术路线图指定、技术方向选择方面充分吸纳企业意见,按照一线企业需求配置资源和力量,真正激发企业科技创新活力。作为连接宏观和微观的桥梁,在中观上,完善国家创新体系、优化创新生态是实现产业向先进制造转型升级的重要部署。当前,经济和产业发展以融合为重要特征,包括产学研深度融合、数字产业与传统制造产业融合、军民融合等。在此背景下,不仅需要国家在研判未来科技前沿基础上进行顶层设计,也需要统筹考虑参与全球科技和产业竞争的一线企业需求,并以强化国家战略科技力量为抓手,提升国家创新体系系统效能,实现产业战略性转型升级。

理论上,美国先进制造产业联盟部署基本符合先进制造技术创新和产业发展规律,并在美国政治体制框架约束下形成了有益探索。这是因为,先进制造最本质的特征在于数字技术与传统制造业深度融合,是科学前沿、技术改进和产品创新的一体化发展。更为重要的是,数字经济时代,从前沿科学发现、技术突破到产品化应用的速度呈指数级加快,构建更具灵活性的产学研深度协同使命和利益共同体,符合数字时代制造业发展的本质要求。美国基于发展型网络国家这一政治经济制度构建的先进制造产业联盟,促进了产学研深度融合,在帮助美国先进制造产业跨越由科学发现、技术发明到产业应用之间的“死亡之谷”方面发挥了重要作用。

尽管如此,网络型组织模式能在多大程度上被中国借鉴用于发展智能制造业?这一问题值得深思。必须承认的是,目前中国制造业还相对弱小,融合基础不足、核心技术缺失、现有数据支撑不足以及法律法规建设滞后等一系列瓶颈亟待突破。需要立足自身产业发展并考虑体制的特殊性,取其精华、去其糟粕,走出符合中国当下国情的产业高质量发展之路[26]。

参考文献:

[1] EHLERS V.Excerpts from unlocking our future: toward a new national science policy[J].Science Communication, 1999,20(3):328-336.

[2] BÖRZEL T A.Organizing Babylon:on the different conceptions of policy networks[J].Public Administration,1998,76(2):253-273.

[3] CHANG H J,ANDREONI A, KUAN M L.International industrial policy experiences and the lessons for the UK[M].London: UK-IRC,2013.

[4] MAZZUCATO M.The entrepreneurial state[M].London: Anthem Press,2014.

[5] BLOCK F.Swimming against the current:the rise of a hidden developmental state in the United States[J].Politics & Society,2008,36(2):169-206.

[6] WEISS L.America Inc.: innovation and enterprise in the national security state[M].Ithaca, NY: Cornell University Press,2014.

[7] 樊春良.美国是怎样成为世界科技强国的[J].人民论坛·学术前沿,2016,5(16):38-47.

[8] 封凯栋,李君然,付震宇.隐藏的发展型国家藏在哪里:对二战后美国创新政策演进及特征的评述[J].公共行政评论,2017,10(6):65-85,210-211.

[9] 贾根良,楚珊珊.中国制造愿景与美国制造业创新中的政府干预[J].政治经济学评论,2019,10(4):88-107.

[10] CHALMERS JOHNSON.MITI and the Japanese miracle:the growth of industrial policy,1925-1975[M].Palo Alto, CA:Stanford University Press,1982.

[11] GERSCHENKRON A.Economic backwardness in historical perspective: a book of essays[M].Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press,1962.

[12] WADE R.Governing the market: economic theory and the role of government in East Asian industrialization[M].Princeton: Princeton University Press,1990.

[13] PIORE M,SABLE C.The second industrial divide:possibilities for prosperity[J].American Journal of Sociology, 1986,91(5):1259-1260.

[14] GEELS F W.Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes:a multi-level perspective and a case-study[J].Research Policy,2002,31(8-9):1257-1274.

[15] AMSDEN A.Asia’s next giant: South Korea and late industralization[M].Cambrige: Oxford University Press,1989.

[16] 陈玮,耿曙.政府介入与发展阶段:发展策略的新制度分析[J].政治学研究,2017,33(6):103-114,128.

[17] SIMMEL G.Conflict and the Web of Group Affiliations[M].New York, NY: The Free Press,1954.

[18] MERTON R K.The role-set:problems in sociological theory[J].The British Journal of Sociology,1957,8(2):106-120.

[19] GRANOVETTER M S.The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380.

[20] BURT R S.Structural holes[M].Cambridge: Harvard University Press,1992.

[21] BONVILLIAN W B,SINGER P L.Advanced manufacturing[M].Cambridge:The MIT Press,2018.

[22] LEONARD-BARTON D.Science in action[M].Cambridge: Harvard University Press,1987.

[23] FAGERBERG J,MOWERY D C,NELSON R R.The Oxford handbook of innovation[M].Cambridge:Oxford University Press,2006.

[24] POWELL W W.Learning from collaboration:knowledge and networks in the biotechnology and pharmaceutical industries[J].California Management Review,1998,40(3):228-240.

[25] COLEMAN J S.Foundations of social theory[M].Cambridge: Harvard University Press, 1994.

[26] 梁正,李瑞.数字时代的技术:经济新范式及全球竞争新格局[J].科技导报,2020,38(14):142-147.

(责任编辑:陈 井)