0 问题提出

创新效率与经济增长、劳动生产率提高密切相关[1-2],是各国、各区域重点关注的核心议题。改革开放40多年来,我国创新投入规模持续扩大,研发经费与人员投入呈现出快速递增态势。然而,创新产出尚不能满足经济转型需求[3],技术进步和全要素生产率对经济增长的贡献度仍较低[4]。有研究发现,我国高端制造业产值占比虽有提升,但是其科技水平相对降低[5]。针对该成因的探讨成为研究热点且多基于研发投入主体构成、规模等整体视角。伴随我国经济发展进入新阶段,亟需实现由技术模仿跟随者向技术超越领跑者的角色转换,迫切需要自主创新持续发力,尤其是原始性、基础性创新,这对科技创新政策提出了新挑战,即需要紧扣时代特征、适应发展阶段转换的系统环境变化。不同类型R&D活动对知识生产和经济增长的影响存在较大差异[6],其中,基础研究是促进经济增长的充要条件[7],是中国产业核心技术实现突破性创新的关键(柳卸林,何郁冰,2011)。党的十九大报告提出:“要瞄准世界科技前沿,强化基础研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破”。基础研究强度是指从基础研究与应用研究协调发展视角出发,以基础研究投入在研发投入中的占比衡量国家或地区研发投入构成的动态变化。

在我国研发投入结构中,基础研究投入水平一直相对较低。长期以来,在技术追赶战略驱动下,我国科技政策呈现出明显的导向性:一方面表现为以外源性技术引进、模仿创新为主导,在促进经济增长的同时,全要素生产率趋于下降;另一方面,国内研发投入以应用研究为主导,试图通过短期研发投入与产出规模的快速扩张实现长期的源发性发展动能转换,但造成各主体行为方式与发展目标明显背离。虽然从总量上看,我国基础研究投入规模不断扩大,但自2000年以来基础研究投入占比一直维持在5%左右的水平(如图1所示),而同期美国的基础研究投入占比约为17.7%[8];与此同时,我国基础研究人员投入占比也一直维持在低位,在全国R&D人员全时当量中,从事基础研究的人员数占比一直处于10%以下,2018年为6.96%,这也可能是造成投入与产出“量增”而“质不高”的深层次原因。值得注意的是,从区域分布看,北京、上海、广东、江苏、天津、浙江等6省市2018年的R&D经费投入强度超过全国平均水平,但基础研究强度分别为14.8%、7.8%、4.3%、2.7%、4.8%、2.7%,即除京、沪外,皆低于全国均值。

其引发的问题是,长期处于低位的基础研究强度对创新绩效产生何种影响?以往相关研究多侧重于从基础研究投入的增长角度验证基础研究的重要性及其政策利益,但对基础研究投入强度变化带来的创新效应及其在创新过程中的作用路径缺乏深入探讨。由此,本文尝试探讨基础研究强度对区域创新绩效的影响以及哪些因素影响这种作用的发挥,通过系统梳理基础研究强度与创新绩效的关联性,丰富相关理论研究框架并为科技政策的分类制定提供依据。

1 文献回顾

1.1 基础研究强度与创新绩效

在国家层面,为促进经济增长必然要作出技术来源抉择,即是通过投资基础研究促进国内自主创新,还是依靠直接引进国外先进技术进入国际市场?从理论上讲,经济增长是由国内基础研究投资带动的内生性技术进步与从国外进口的领先技术共同驱动的,但对于不同国家和区域而言,由于两者作用程度、作用路径等处于动态变化中,需要结合当下发展阶段的战略需求进行及时调整。在不同发展阶段,政府需决定基础研究强度以平衡实现增长的两种渠道成本与收益[9]。

现有相关理论文献多将基础研究纳入研发驱动增长模型[10-12],关注封闭经济体的基础研究水平如何实现最大化提升。这实质上是如何配置研发资源以更好地实现经济增长的问题,同时,也是经济学家、政策制定者的重要关注点。基础研究和应用研究的差异化特征及其在政策制定中的重要意义已获得诸多探讨。如在相关经济模型中,内生技术变化模型[13]偏重于考察应用研究特征及其作用机理;部分学者关注了基础研究投入特征及其作用路径[9-12,14];也有学者从产业维度探讨基础研究对技术创新的作用机理[15]。这些理论模型与实证研究都为深入理解基础研究投入的作用路径奠定了基础。

目前,国内外研究视角逐渐由研发投入规模转向研发投入结构,关注其对创新及经济增长的影响[6,16-18],尤为重视基础研究的差异化作用,这与经济发展阶段转换产生的内在创新需求紧密相关。一般来说,经济发展程度、国民收入水平越高,基础研究对经济增长的提升作用越大[19],伴随时间推移,基础研究对创新绩效的影响日益显著,对实现重大理论突破、实施创新驱动均具有决定性作用[20]。虽然基础研究投入与成果难以在较短时间内产生直接经济效益,但从长远看,由强大基础研究支撑的创新系统是构筑企业、区域、国家竞争优势的根基。同时,基础研究投入具有战略性、公益性与先导性等特征(张炜,2016)。对于企业而言,内部研发与外部技术获取是两种不同的创新实现路径,对企业创新绩效的影响也呈现出差异化[21],两者并非简单的互补或替代关系。其中,内部研发能力是构成企业、区域乃至国家内源性发展动力的重要因子,而外部技术获取则有助于短期内实现模仿创新,进而对不同类型组织产生异质性影响。虽然学术界对基础研究的重要性已达成共识,但相关研究多侧重于从经费投入规模视角切入,对其投入强度的影响及作用机理的分析尚显不足。

1.2 政府支持与基础研究强度的创新效应

受诸多因素影响,基础研究投入的创新效应不同于应用研究。基础研究成果往往难以直接商业化,同时,由基础研究形成的新知识、新原理等应用不具有排他性,从而引致私人投资激励不足。但由于基础研究成果具有较强的正外部性,是政府经费投入的重要领域。如美国联邦政府是该国基础研究的重要资助者[22],其致力于长期经济增长率的提升。因此,深入探讨政府支持对基础研究强度的异质性影响成为把握基础研究强度作用路径的重要方向。

政府介入科学技术创新过程不仅源于市场失灵的存在,还在于通过政府的积极作用,完善创新系统结构,弥补要素不匹配带来的系统失灵(樊良春,2006)。值得注意的是,由于基础研究与应用研究的外部性特征、程度存在差异,因此创新政策的作用结果也会存在差异。如研发税收优惠政策对应用研究存在过度补贴现象,从而加剧经济系统要素分配失衡;而促进基础研究活动及其成果向私人部门扩散的激励政策则有助于极大提升社会福利[23]。因此,政府支持对创新过程的影响结果取决于不同力量的对比:一是由政府投入产生的诱发机制有利于创新投入增加并引导企业开展科技创新合作[24],从而加速基础研究成果转化、促进创新产出增加;二是挤出效应(扭曲机制),政府投入带有较强的倾向性与先导性,可以在创新活动缺乏私人部门激励的领域发挥引导者职能[25],但也可能导致社会资本向特定领域过度集聚。如向应用研究领域过度倾斜时,会引发资本利用低效率现象,进而抑制基础研究强度创新效应的发挥。因此,政府支持对基础研究强度创新效应的作用具有不确定性。

1.3 人力资本结构与基础研究强度的创新效应

基于要素禀赋结构的技术选择理论[26]指出,特定的技术结构需与要素投入结构匹配[27],高素质劳动力更适合开展创新活动。由于不同研发活动具有异质性特征,基础研究对高素质劳动力的需求更大[28]。一国或地区的高素质人力资本越丰裕,越有利于其通过基础研究提升自主创新能力。人力资本尤其是高素质人才,在创新驱动发展战略的实施中具有核心地位,其影响主要表现为:一是从自主创新角度,原始创新更需要匹配高素质劳动力,高素质人力资本聚集能显著促进研发效率提升[29],是影响自主创新成效的关键因素;二是人力资本是构成国家或区域技术吸收能力的重要因素,是实现技术吸收与扩散的载体[30],其直接影响引进式创新驱动技术进步的效果。从企业层面看,人力资本可获得性是影响创新能力的关键变量[31]。一般来说,企业的高素质劳动力资源越多,研发活动或创新活动的技术层次也越高,对基础研究的需求越旺盛[32]。因此,人力资本结构直接影响基础研究投入的创新效应。

综上所述,现有理论研究侧重于探讨基础研究对创新与经济增长的作用机理,实证研究注重评价基础研究投入规模对创新的影响,而对基础研究强度创新效应的关注不足。因此,本文将对以下两个问题进行深入探讨:一是差异化的基础研究强度对区域创新绩效产生何种影响?二是政府支持与人力资本结构变化在这种差异化影响中扮演何种角色?为此,本文在前期文献梳理基础上,采用2000-2018年省级面板数据,深入探讨基础研究强度对区域创新绩效的影响,为其提供实证注解。同时,从政府支持力度、人力资本结构两个方面研究区域异质性对基础研究强度创新效应的影响,以丰富现有基础研究对区域创新绩效影响的分析框架,并为相关分类指导政策制定提供借鉴。

2 模型设计与变量选取

2.1 计量模型设定

破解创新绩效谜题,关键在于梳理创新投入与产出间的关联机理。因此,本文参考李蕾蕾等[26]的研究构建基础计量模型,将基础研究强度因素纳入分析框架。参考卫平等(2006)、纪雯雯和赖德胜[33]等的研究,本文控制了以下变量:①研发人员(rdpit)、研发经费投入(rdmit),它们是影响创新绩效的基础变量;②区域工资水平(wit),它在要素层面对创新产出发挥重要影响。因此,本文选择上述主要因素作为控制变量,构建基本计量模型如下:

innovit=a0+∂1BRDit+βXit'+vi+λi+εit

(1)

式中,innovit表示第i区域t年度的创新绩效,BRDit表示基础研究强度,Xit表示控制变量系列,vi表示个体固定效应,λi表示时间固定效应,εit表示随机干扰项。

为了考察政府支持、人力资本结构对基础研究强度创新效应的影响,在基本模型中引入政府支持与基础研究强度(BRDit*govit)、人力资本结构与基础研究强度(BRDit*hcapit)两个交互项,以期把握区域异质性带来的基础研究强度变化,进而检验在差异化的政府支持力度、人力资本结构作用下基础研究强度对区域创新绩效的影响是否发生变化。由此,构建总的计量模型如下:

innovit=a0+∂1BRDit+∂2(BRDit*govit)+∂3(BRDit*hcapit)+λ1rdpit

+λ2rdmit+λ3wit+vi+λi+εit

(2)

创新绩效在时间上存在一定连续性,表现为当期的创新绩效往往对后期创新绩效产生动态影响。因此,本文在构建动态面板模型后,采用系统矩估计(sysGMM)方法估计基础研究强度对创新绩效的影响,以解决内生性问题。另外,限制工具变量最大滞后长度不超过3期,以提高Sargan检验效果的准确性。

2.2 变量定义

被解释变量:区域创新绩效(innovit),从创新规模(PAit)、人均创新水平(PAPit)、创新产出结构(PAIit)3个维度考察。基础研究投入通过多路径产生的创新效应集中体现在区域创新产出上,专利作为最常用指标,是企业、区域创新绩效的重要体现,而现有研究大多采用专利数量(总量与均量)衡量创新产出。考察区域层面的创新绩效,需要更开阔的观察视角,因此本文尝试从规模与结构维度进行综合考察。其中,结构维度侧重于相对价值更高的发明专利占比情况,可以充分反映区域创新绩效特征。因此,本文采用区域专利申请授权数、每万人专利申请授权数、发明专利申请授权占比分别测度区域创新规模、人均创新水平及创新产出结构。

核心解释变量:基础研究强度(BRDit)。借鉴相关文献做法(许治,2008),使用基础研究经费支出占研发经费内部总支出的比重予以衡量,以进一步探讨基础研究强度对区域创新绩效的影响是否因政府支持力度、区域人力资本结构不同而存在差异性。其中,参考叶祥松、刘敬等[20]的做法,采用各区域内部研发经费中政府资金占比体现政府支持强度(govit);借鉴李蕾蕾等[26]、朱承亮等[29]的方法,使用各省域大专及以上受教育水平人口占比测度区域人力资本结构(hcapit),以体现区域高素质人力资本禀赋特征,这也是反映我国人口结构演化趋势的重要维度。高素质人才是构成新人口红利的基础,也是开展创新活动的重要条件。 创新产出是创新投入的结果,因此对创新经费、人员投入因素进行控制十分必要。其中,研发经费支出(rdmit)采用各省市研发经费内部支出额衡量,以直接反映各区域创新活动经费投入规模;研发人员投入(rdpit)使用各省市研发人员全时当量衡量;区域工资水平(wit)使用各省市平均工资衡量,以探析其对区域创新绩效的影响。

2.3 数据来源与描述性统计

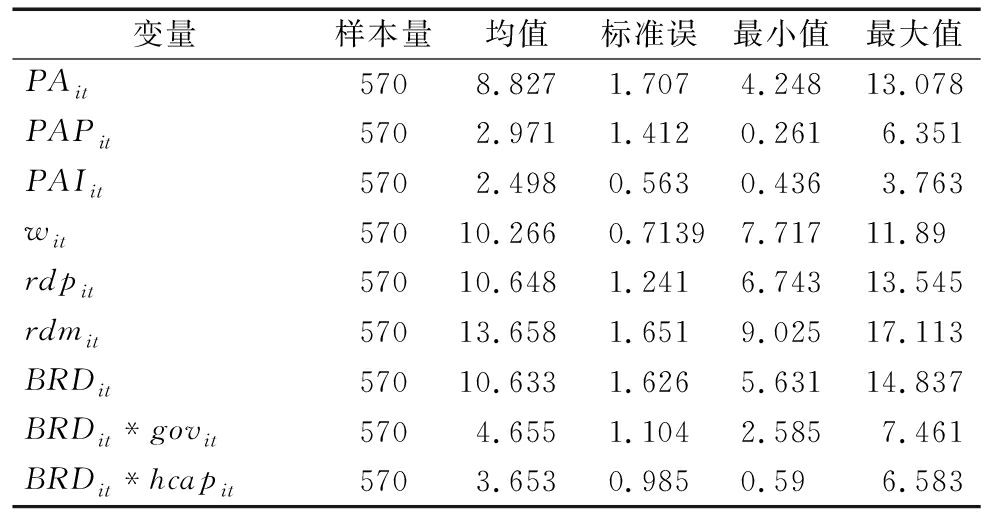

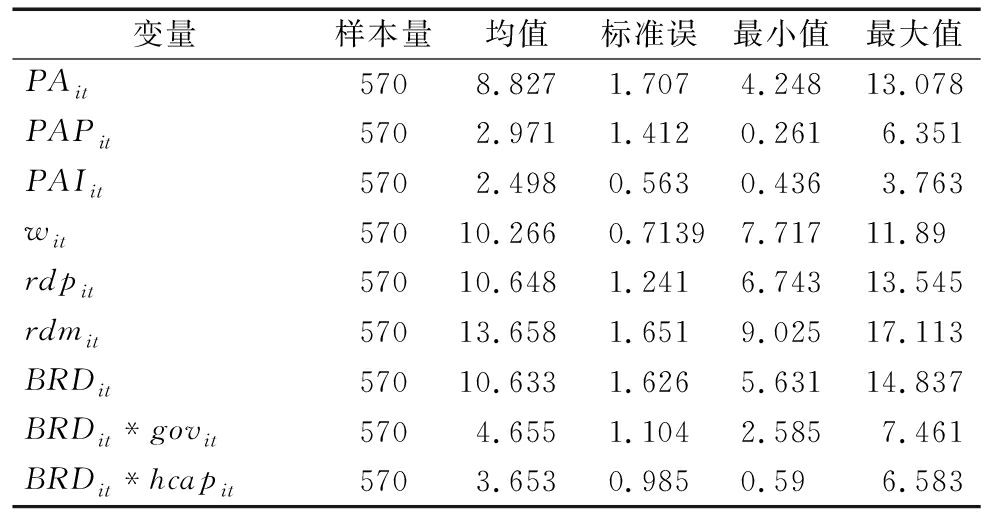

本文采用2000-2018年中国内地30个省市(西藏因数据不全未纳入统计)面板数据进行实证分析。其中,各省市专利申请授权数、发明专利申请授权数、R&D经费内部支出、R&D人员全时当量、R&D经费中基础研究支出、R&D经费支出中政府资金投入等主要基础数据均来自《中国科技统计年鉴》(2001-2019年);总人口数、平均工资水平、大专及以上人口占比等基础数据来自《中国统计年鉴》(2001-2019年),所有变量均经自然对数化处理。表1 为各变量描述性统计分析结果。

表1 变量描述性统计结果

变量样本量均值标准误最小值最大值PAit5708.8271.7074.24813.078PAPit5702.9711.4120.2616.351PAIit5702.4980.5630.4363.763wit57010.2660.71397.71711.89rdpit57010.6481.2416.74313.545rdmit57013.6581.6519.02517.113BRDit57010.6331.6265.63114.837BRDit*govit5704.6551.1042.5857.461BRDit*hcapit5703.6530.9850.596.583

3 模型估计结果与分析

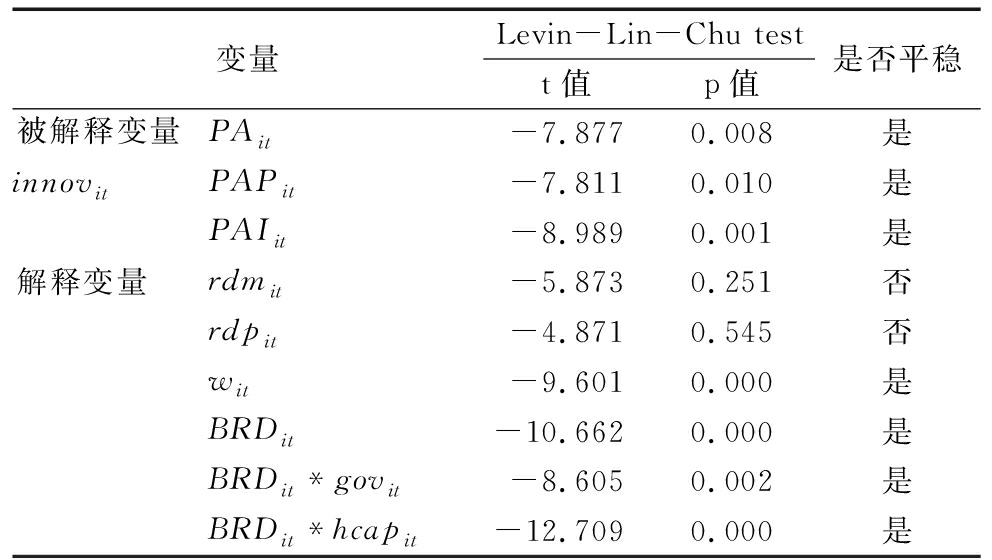

3.1 平稳性检验

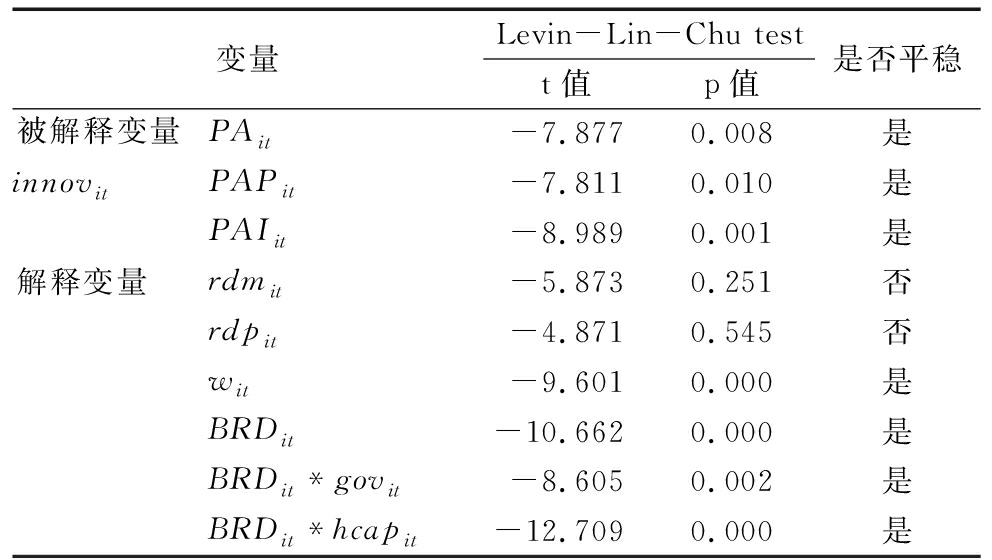

首先对面板数据进行单位根检验,结果如表2所示。其中,变量rdmit、rdpit为不平稳系列,经一阶差分处理后转为平稳系列;变量PAit、PAPit、PAIit、wit、BRDit、BRDit*govit、BRDit*hcapit的原系列皆平稳。

表2 面板单位根检验结果

变量Levin-Lin-Chu testt值p值是否平稳被解释变量innovit PAit-7.8770.008是PAPit-7.8110.010是PAIit-8.9890.001是解释变量 rdmit-5.8730.251否rdpit-4.8710.545否wit-9.6010.000是BRDit-10.6620.000是BRDit*govit-8.6050.002是BRDit*hcapit-12.7090.000是

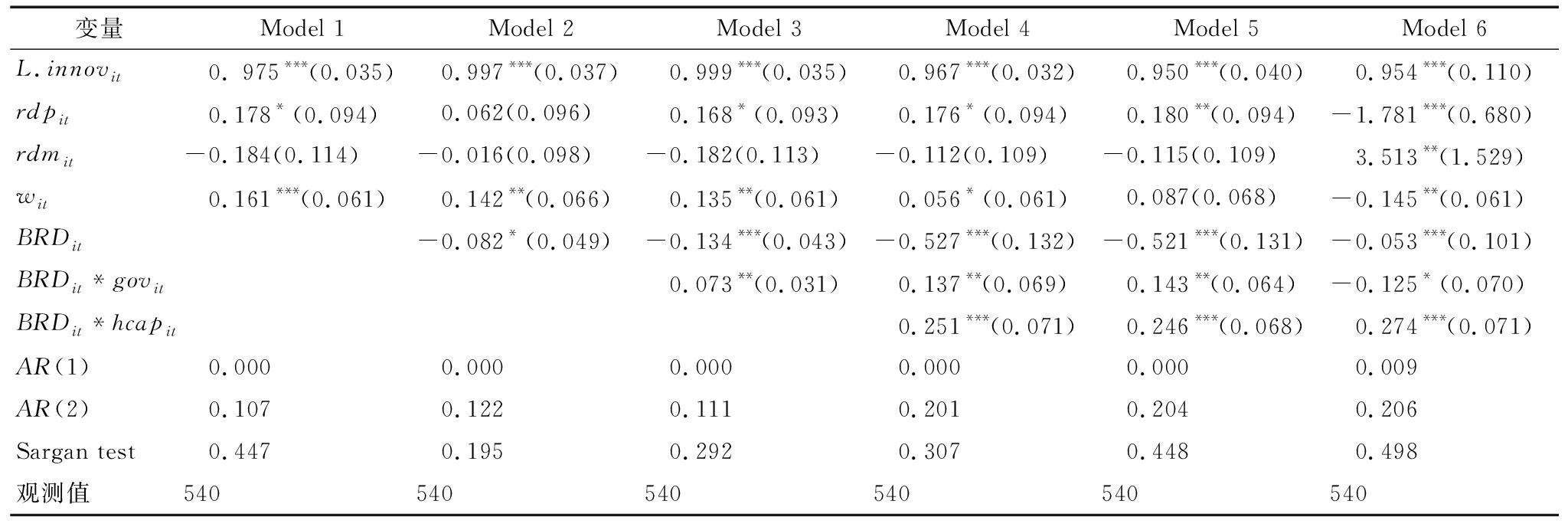

3.2 回归结果与分析

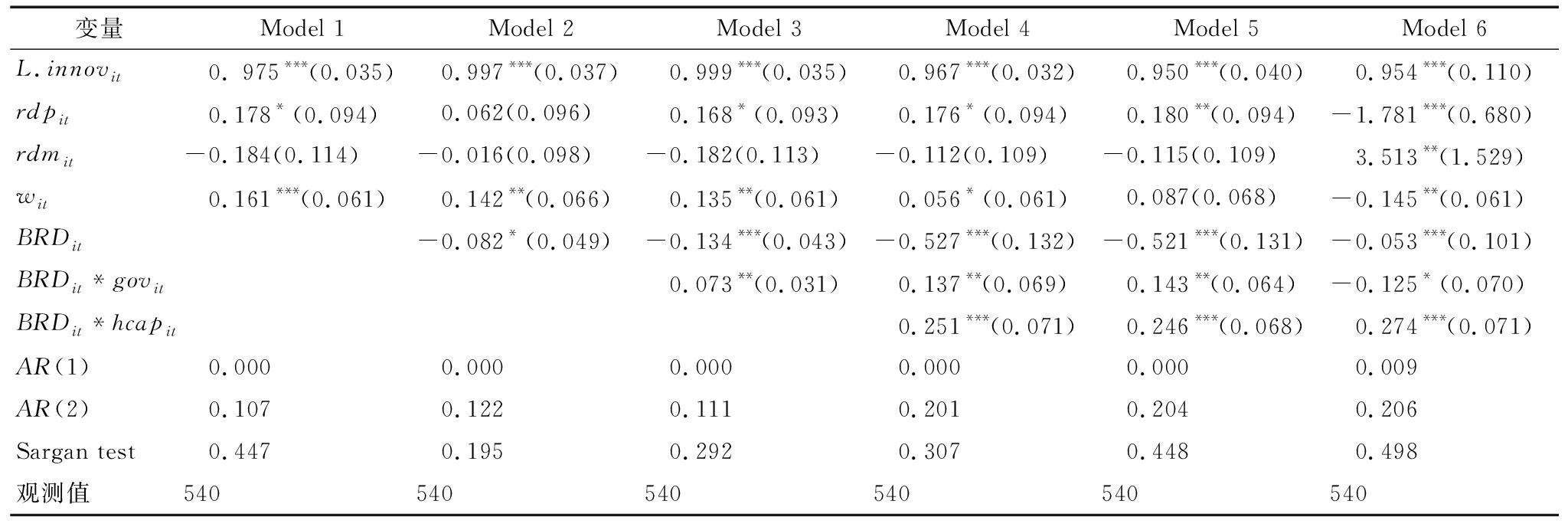

表3是研究期内基础研究强度对创新绩效影响的估计结果。总体来看,序列Arrelano-Bond的相关检验结果表明,一阶差分方程的残差项存在显著的一阶序列相关,不存在二阶自相关,满足系统GMM估计所需的矩约束条件。模型Sargan的过度识别检验值p表明,没有拒绝工具变量选择,满足过度识别的约束条件,意味着工具变量选取有效。模型1~4、模型5与模型6对应的列分别是以创新规模、人均创新水平、创新产出结构作为被解释变量的相关回归结果。其中,模型1是基于研发经费投入、研发人员投入、工资水平等构成的基础模型估计结果,模型2是引入基础研究强度变量后的估计结果,模型3~4是分别引入基础研究强度与调节变量交互项后的估计结果。

表3 回归结果

变量Model 1Model 2Model 3Model 4Model 5Model 6L.innovit0. 975***(0.035)0.997***(0.037)0.999***(0.035)0.967***(0.032)0.950***(0.040)0.954***(0.110)rdpit0.178*(0.094)0.062(0.096)0.168*(0.093)0.176*(0.094)0.180**(0.094)-1.781***(0.680)rdmit-0.184(0.114)-0.016(0.098)-0.182(0.113)-0.112(0.109)-0.115(0.109)3.513**(1.529)wit0.161***(0.061)0.142**(0.066)0.135**(0.061)0.056*(0.061)0.087(0.068)-0.145**(0.061)BRDit-0.082*(0.049)-0.134***(0.043)-0.527***(0.132)-0.521***(0.131)-0.053***(0.101)BRDit*govit0.073**(0.031)0.137**(0.069)0.143**(0.064)-0.125*(0.070)BRDit*hcapit0.251***(0.071)0.246***(0.068)0.274***(0.071)AR(1)0.0000.0000.0000.0000.0000.009AR(2)0.1070.1220.1110.2010.2040.206Sargan test0.4470.1950.2920.3070.4480.498观测值540540540540540540

注:括号中为标准误;*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;AR(1)、AR(2)、Sargan test、Hansen test报告对应的p值统计量;模型1-4为以专利申请授权数测度区域创新绩效的估计结果;模型5、模型6分别以每万人专利申请授权数、发明专利申请授权数占比测度区域创新绩效的估计结果;行对应各模型因变量滞后项的回归结果;回归中包括常数项,但未报告

模型(1)-(4)的估计结果显示,从控制变量对创新规模的影响看,研发人员投入、工资水平均对创新绩效产生显著正向影响,而研发经费投入变量的影响为负,但统计上不显著,可能是由研发经费投入产出率不高或投入结构失衡造成的,说明研发经费投入增加并未有效促进创新产出,这与严成樑、龚六堂[6]以及于惊涛、杨大力[3]的研究结论相似。

模型2考虑了核心解释变量基础研究强度的作用,回归系数在10%水平下显著为负,说明样本期内基础研究强度与区域创新规模间存在较显著的负相关性。一方面,这与较长时期基础研究强度的低位锁定现象有关,另一方面,从各省(市)情况看,研发强度超过全国平均水平的六省市中,除京、沪外,其它地区的基础研究强度均低于全国均值。其中,广东、江苏、浙江、天津皆为我国工业化水平较高区域,研发经费占全国总经费的36.3%,但基础研究强度并不呈相应比例,且研发投入中政府投入占比也偏低。目前我国基础研究投入主体仍为政府,尤其是以中央财政资金为主,这也是部分经济发展欠发达省域基础研究强度相对较高的原因之一。

模型3与模型4的回归结果表明,引入交互项后,控制变量符号未发生显著变化,表明结果稳健。基础研究强度变量的估计系数在1%水平下显著为负,说明交互项的引入强化了基础研究强度的影响,其中,基础研究强度与政府支持交互项回归系数在5%水平下显著为正,基础研究强度与人力资本结构交互项系数在1%水平下显著为正,说明政府支持力度加大、高素质人力资本水平提升可以有效激发基础研究强度对区域创新规模的积极影响。首先,从政府支持的作用看,由于创新活动具有一定外部性,尤其是基础研究,政府投入可产生较强的技术外溢效应,这是实施政府干预必要性的理论基础。同时,政府研发支持往往具有较明显的产业偏好,与不同时期的战略产业选择紧密相关。如2018年政府研发资金主要投向的产业为计算机通信和其它电子设备(22.3%)、铁路船舶航空航天业(15.9%)、专用设备制造业(8.2%)等,这些领域的技术研发更注重长期战略价值。基础研究强度与人力资本结构交互项的回归系数显著为正,说明各省市人力资本尤其是大专及以上人口占比的提升,显著促进基础研究强度对区域创新绩效的积极作用。

模型5与模型6分别从人均创新水平、创新产出结构两个维度,探讨样本期内基础研究强度对区域创新绩效的影响。估计结果表明:从人均创新产出维度看,核心变量系数及其显著性水平与模型4创新规模维度的估计结果基本一致,说明从总量和均量维度看,回归结果具有较高稳健性。而从模型6创新产出结构维度的估计结果看,呈现出一定独特性:首先,研发人员投入对区域创新产出结构产生显著负向影响、对研发经费投入产生显著正向影响,与创新规模、人均创新水平维度的考察结果相反,说明研发人员投入尚无法满足提高创新产出的目的,或者说在一定程度上抑制创新产出结构优化,这可能与人力资本供需不匹配有关;其次,基础研究强度在1%水平下对区域创新产出结构呈现显著的负向影响,基础研究强度与政府作用交互项在10%水平下对区域创新产出结构表现出显著的负向影响,与其对创新规模、人均创新水平的影响效果不同,说明政府支持力度加大并未促进基础研究强度对区域创新产出结构的优化,与张杰、郑文平[34]的研究结论相似,这可能与政府研发经费的投入结构有关。在我国R&D经费内部支出构成中,政府投入持续增加,但占比整体呈下降趋势,2004年为26.63%,最近几年基本稳定在20%左右,2018年为20.22%。其中,约81.87%的政府资金流向研究与开发机构、高等学校,而且呈现出较显著的区域差异。如经济较发达的东部地区,其研发经费内部支出的18.47%为政府资金,而西部地区则为33.73%,这与不同区域研发投入规模差异有一定关系。从部门研发投入结构看,企业、研究与开发机构、高等学校研发经费内部支出中用于基础研究的比例分别为0.22%、15.72%、40.46%。另外,具有偏向性的政府支持可能一方面能激发企业的策略性创新行为[35],另一方面也在某种程度上降低了企业技术开发质量[34]。基础研究强度与人力资本结构交互项在1%水平下对区域创新产出结构发挥显著正向影响,说明区域人力资本水平提高有助于强化基础研究强度对创新产出结构优化的积极作用。

4 研究结论与启示

现有研究在描述和解释创新绩效影响因素时存在一定缺陷,侧重于从研发经费、研发人员投入规模与结构、投入主体、开放度等不同角度进行分析,对基础研究支出规模的作用程度与方向的关注度较高,但忽视了基础研究强度变化产生的创新效应及其影响因素分析。基于以上思考,本文运用30个省市2000-2018年面板数据,检验基础研究强度对创新绩效的影响以及政府支持、人力资本结构对其创新效应的调节作用。主要结论如下:①从整体上看,在研究样本期内,基础研究强度对区域创新绩效的动态影响呈现出显著抑制作用;②政府支持、人力资本结构对基础研究强度的创新效应具有显著调节作用。基础研究强度对创新绩效的影响可以通过调整政府支持力度、人力资本结构产生正向促进效果。政府资金投入正向调节基础研究强度对区域创新规模及人均创新水平的积极影响,但无法强化基础研究强度对区域创新产出结构的正向影响;区域人力资本结构,尤其是高素质人力资本比重提升能显著强化基础研究强度对区域创新规模、人均创新产出水平、创新产出结构的积极影响。

上述研究结论进一步丰富了基础研究强度影响区域创新绩效的内在机理分析框架,对我国科技政策制定具有重要的现实意义。本文的政策启示如下:

第一,在不断加大R&D经费、R&D人员投入的同时,重视基础研究强度对创新绩效,尤其是长期创新活动的积极影响,持续加大基础研究投入力度。加快走出基础研究强度长期低位徘徊的窘境,满足新发展阶段我国自主创新能力提升的内在需求。

第二,高效发挥政府的支持作用。目前政府对创新活动的支持侧重于加大要素投入,其虽然对扩大创新产出规模具有显著促进作用,但对优化区域创新产出结构产生一定抑制作用。这既与目前创新产出评价重“量”而轻“结构”的导向有关,也与不同价值创新活动的异质性相关。伴随我国经济由高速增长阶段转入高质量发展阶段,创新的核心作用日益凸显,需要重新审视政府资金投入的先导作用,从转变政府经费投向与方式、完善创新成果评估体系入手,促进高价值发明专利等创新成果产出,不断提高我国在核心技术领域发明专利的拥有量。

第三,充分释放新人口红利,关注人力资本与创新需求结构匹配。从空间维度讲,逐步扭转现有研发体系人力资本结构与配置失衡问题,尤其是对于欠发达地区而言,人力资本禀赋尤其是高素质人才往往相对稀缺,极大限制了基础研究强度作用的发挥,这是制约基础研究经费投入效率提升的突出问题。同时,还应关注组织维度的结构匹配问题。我国的高学历人力资本大多集中于高校与研究机构。如2018年博士毕业并从事R&D的人员中,87.63%的人流向高等学校(占68.82%)以及研究与开发机构(占18.81%)。这是因为其目标导向与企业存在显著差异,在相当程度上难以充分发挥人力资本作用,即人力资本稀缺与组织冗余现象并存。因此,需进一步探索与完善人才流动激励机制,加快构建基本公共服务(如养老、医疗、教育等)供给一体化网络,同时,针对其影响路径与结果开展更多实证研究。

参考文献:

[1] NIWA S. Patent claims and economic growth[J]. Economic Modelling,2016,54:377-381.

[2] PRETTNER K,WERNER K. Why it pays off to pay us well:the impact of basic research on economic growth and welfare[J]. Research Policy,2016,45(5):1075-1090.

[3] 于惊涛,杨大力. 政府投入、经济自由度与创新效率:来自24个领先国家的实证经验[J]. 中国软科学,2018,33(7):181-192.

[4] 王小鲁,樊纲,刘鹏. 中国经济增长方式转换和增长可持续性[J]. 经济研究,2009,44(1):4-16.

[5] 叶祥松,刘敬. 政府支持与市场化程度对制造业科技进步的影响[J]. 经济研究,2020,55(5):83-98.

[6] 严成樑,龚六堂. R&D规模、R&D结构与经济增长[J]. 南开经济研究,2013,29(2):3-19.

[7] GERSBACH H,SORGER G,AMON C. Hierarchical growth:basic and applied research[J]. Journal of Economic Dynamics and Control,2018,90:434-459.

[8] 潘士远,蒋海威. 研发结构的变迁:来自OECD国家的经验证据[J]. 浙江学刊,2020,58(4):81-90.

[9] GERSBACH H,SCHNEIDER M T,SCHNELLER O. Basic research,openness,and convergence[J]. Journal of Economic Growth,2013,18(1):33-68.

[10] COZZI G,GALLI S. Science-based R&D in schumpeterian growth[J]. Scottish Journal of Political Economy,2009,56(4):474-491.

[11] COZZI G,GALLI S. Sequential R&D and blocking patents in the dynamics of growth[J]. Journal of Economic Growth,2014,19(2):183-219.

[12] GERSBACH H,SCHNEIDER M T. On the global supply of basic research[J]. Journal of Monetary Economics,2015,75:123-137.

[13] AGHION P,AKCIGIT U,HOWITT P. What do we learn from schumpeterian growth theory[M]//Handbook of Economic Growth. Elsevier,2014:515-563.

[14] MORALES M F. Research policy and endogenous growth[J]. Spanish Economic Review,2004,6(3):179-209.

[15] 蔡勇峰,李显君,孟东晖. 基础研究对技术创新的作用机理:来自动力电池的实证[J]. 科研管理,2019,40(6):65-76.

[16] 吴延兵. R&D与生产率:基于中国制造业的实证研究[J]. 经济研究,2006,41(11):60-71.

[17] 陈刚. R&D溢出、制度和生产率增长[J]. 数量经济技术经济研究,2010,27(10):64-77,115.

[18] 王玲,SZIRMAI A. 高技术产业技术投入和生产率增长之间关系的研究[J]. 经济学(季刊),2008,7(3):913-932.

[19] JUNG E Y,LIU X L. The different effects of basic research in enterprises on economic growth:income-level quantile analysis[J]. Science and Public Policy,2019,46(4):570-588.

[20] 叶祥松,刘敬. 异质性研发、政府支持与中国科技创新困境[J]. 经济研究,2018,53(9):116-132.

[21] 陈朝月,许治. 重审内部研发和外部技术获取之间的关系:基于动态视角分析[J]. 科研管理,2020,41(5):10-20.

[22] 宋孝先,王茜,曲雅婷,等. 美国科学研究经费“来源-执行”部门多元化及中国启示[J]. 中国软科学,2019(8):166-174.

[23] AKCIGIT U,HANLEY D,SERRANO-VELARDE N. Back to basics:basic research spillovers,innovation policy,and growth[J]. The Review of Economic Studies,2021,88(1):1-43.

[24] SCHRANK A,WHITFORD J. Industrial policy in the United States:a neo-polanyian interpretation[J]. Politics & Society,2009,37(4):521-553.

[25] WADE R H. The American paradox:ideology of free markets and the hidden practice of directional thrust[J]. Cambridge Journal of Economics,2017,41(3):859-880.

[26] 李蕾蕾,黎艳,齐丹丹. 基础研究是否有助于促进技术进步:基于技术差距与技能结构的视角[J]. 科学学研究,2018,36(1):37-48.

[27] ACEMOGLU D,ZILIBOTTI F. Productivity differences[J]. The Quarterly Journal of Economics,2001,116(2):563-606.

[28] HA J,KIM Y J,LEE J W. Optimal structure of technology adoption and creation:basic versus development research in relation to the distance from the technological frontier[J]. Asian Economic Journal,2009,23(3):373-395.

[29] 朱承亮,师萍,安立仁. 人力资本及其结构与研发创新效率:基于SFA模型的检验[J]. 管理工程学报,2012,26(4):58-64.

[30] PHELPS E S. Investment in humans,technological diffusion,and economic growth[M]//Studies in Macroeconomic Theory. Amsterdam:Elsevier,1980:133-139.

[31] BALSMEIER B,FLEMING L,MARX M,et al. Skilled human capital and high-growth entrepreneurship:evidence from inventor inflows[R]. National Bureau of Economic Research,2020.

[32] 吴延兵,刘霞辉. 人力资本与研发行为:基于民营企业调研数据的分析[J]. 经济学(季刊),2009,8(4):1567-1590.

[33] 纪雯雯,赖德胜. 人力资本配置与中国创新绩效[J]. 经济学动态,2018,59(11):19-31.

[34] 张杰,郑文平. 创新追赶战略抑制了中国专利质量么[J]. 经济研究,2018,53(5):28-41.

[35] 黎文靖,郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新:宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究,2016,51(4):60-73.

(责任编辑:胡俊健)

![]()