0 引言

近年来,随着全球经济一体化的深入发展和技术的快速迭代,通过与其它公司或研究机构建立战略联盟关系提升技术创新能力的趋势越来越突显(王飞绒,池仁勇,2011)。Dyer等[1]通过对世界500强企业的调查发现,每一个企业大致会与60个企业结成战略联盟伙伴关系。例如2017年阿里巴巴与斑马网络、上汽集团、神龙汽车牵手成立战略联盟,致力于打造新一代智联网汽车。同时,阿里巴巴还与AI独角兽巨头——商汤科技、寒武纪、旷视科技、中天微等进行合作,意图扩大云计算业务以及布局“智慧城市”战略。对于阿里巴巴而言,多个企业之间的集合就组成一个战略联盟。战略联盟不仅有利于分担技术创新过程中高度的不确定性风险,而且有助于获取未来长远发展所需的资源、能力以及知识[2]。

然而,这种合作创新模式下的学习过程却对联盟双方提出了极大挑战:一方面需要从外界搜索新知识、技能以适应新环境,另一方面需要充分利用联盟成员已有知识与资源以确保盈利[3]。有学者将战略联盟中遇到的挑战划分为探索式学习和利用式学习[3]。由于这两种组织模式的机制不同,即在战略联盟背景下探索式学习和利用式学习追求的是完全不同的结构、过程、战略以及文化,因此上述两种不同组织模式可能会对企业生存和创新绩效产生不同影响[4]。一种观点认为,战略联盟中的利用式学习有助于创新绩效提升。例如Kaupplila[5]的实证研究表明,联盟成员间的利用式活动可以在降低产品成本的基础上改善产品品质,进而在满足顾客满意度的基础上实现企业短期创新绩效;曹兴和李星宇[6]认为,联盟网络中的利用式行为不仅可以帮助组织吸收和整合联盟成员的异质性知识与技能,同时可以强化组织对现有联盟网络所在技术轨道上机会和价值的理解,从而为现有技术能力提供新发展惯性。但许多研究也表明,在联盟中持续沿袭利用式学习行为可能导致“组织近视症”行为,进而陷入“能力陷阱”或者“成功陷阱”[7]。上述陷阱易导致联盟创新活动陷入“学习锁定”效应,即将联盟的探索式行为限定在学习已有经验中,在创新行为上选择较小幅度的改进和提升,而忽视外在环境中潜在的创新机会[8]。同时,联盟成员也因限于短期创新绩效而采取防御性策略并排斥探索式学习行为[8]。另一种观点认为,战略联盟中的探索式学习有助于创新绩效提升。战略联盟通过探索式学习获取新颖知识以及发现新机会,一方面可以丰富现有知识,另一方面可以避免战略联盟陷入对原有技术、知识或者经验的“路径依赖”[4,9]。同时,探索式活动鼓励联盟成员间形成开放的创新氛围,这种氛围有助于减缓联盟成员的机会主义行为倾向,增强彼此信任与依赖度,降低监督成本,进而有助于提升联盟成员知识共享频率与效率[4]。但由于探索式活动前期投资大、风险高、收益回报期较长等,其成功率可能远远低于利用式学习[7]。并且,如果过度依赖探索式学习进行创新搜索,可能会丧失固有的联盟伙伴,持续面临高投入和高风险,从而降低联盟稳定性与成员信任度[4,7]。同时,战略联盟还可能由于路径依赖、“承诺升级”等原因,在变革和创新过程中陷入“探索—失败—再探索”的恶性循环[6]。因此,在资源约束下,企业如何处理战略联盟中探索式学习行为与利用式学习行为间的复杂关系?二者的平衡又会对创新绩效产生怎样的影响?这些成为企业家和学术界日益关注的新问题。

探索式学习和利用式学习虽然能为企业提供大量知识、信息等资源,但由于资源的稀缺性、异质性等特征导致联盟成员间存在竞争性行为,同时也对企业评估甄选、整合重组这些资源提出了较高要求[4]。谢永平等[10]认为,创新网络内部也存在竞争与合作关系,当自我中心型企业诞生后,创新网络的治理便处于核心企业的主导下。核心企业通过合理运用关系治理手段,对伙伴行为进行协调。一方面,通过构建战略联盟关系承诺机制,提升联盟成员信任度与依赖度,进而实现联盟结构优化以及创新网络稳定[10];另一方面,通过对联盟成员行为的约束、规范等关系承诺手段,提升战略联盟运行效率,降低联盟成员机会主义概率,进而提升联盟创新绩效[1,2,10]。

此外,现有的联盟研究表明,成员目标不一致不利于联盟关系可持续发展,而联盟失败的一个重要原因是联盟成员共同愿景缺失[11]。这也意味着联盟成员的合作意图与愿景需要保持高度一致性,进而在合作创新的学习过程中发挥其应有作用[12]。同时,共同愿景会提升联盟成员对交易互动模式的认知和成员信任关系,加强联盟伙伴间的知识沟通与资源交换,降低联盟合作创新过程中的机会主义风险[13]。因此,本文还将探讨现有研究尚未触及的另一个话题,即共同愿景是否对战略联盟中的关系承诺与合作创新绩效关系存在调节作用,以更好地理解在何种条件下的跨组织学习有助于合作创新绩效提升。

综上所述,尽管战略联盟已成为政府和学界关注的热点,国内外学者也围绕组织双元模式提出了许多真知灼见,但是现有研究仍存在一些不足:①现有文献对联盟双元性问题缺乏重视。过去探讨探索式学习和利用式学习的研究多基于单一企业层面,即团队层面或组织层面,关注跨组织层面(战略联盟)双元性问题的研究成果还不多,尤其是探索式与利用式平衡问题的研究有待进一步拓展;②目前关于战略联盟双元性与合作创新绩效关系的研究尚处在起步阶段,因此,对于关系承诺是否在二者之间扮演中介传导机制有必要进行深入探讨和分析。同时,不同程度的共同愿景导致联盟成员关系承诺与合作创新绩效之间的作用机制是否也会发生相应变化?因此,针对现有研究存在的不足,本文认为有必要将战略联盟双元性、关系承诺、共同愿景三者纳入同一个模型,探究关系承诺在战略联盟双元性与合作创新绩效间的中介传导机制,以及在不同愿景下关系承诺与合作创新绩效作用机制的变化。

1 研究假设

针对战略联盟双元性、关系承诺、共同愿景、合作创新绩效四者间可能存在的关系提出研究假设,并据此构建相应框架模型。

1.1 战略联盟双元性与合作创新绩效

战略联盟中对探索式和利用式两种联盟形式的选择,实际上反映出企业战略意图、组织学习以及预期收益间的函数关系[14]。探索式学习需要企业获取新知识、技术以及能力来发现新机会,同时,创造新资源和能力以适应环境[14]。探索能力强的联盟组织往往会从事激进式创新行为以创造新市场需求,但是其前期投资大、风险高、收益回报期长[15]。一旦成功,由于其本身的破坏性和颠覆性,促使企业从市场挑战者转向市场领先者,从而为企业带来超额收益,并使企业在变幻莫测的市场环境中保持新优势[15]。另一方面,利用式学习旨在利用现有联盟资源与能力,将其与存在于联盟边界之外的互补性资产结合起来[4,5]。与探索式学习不同,利用式学习往往伴随着对短期绩效的期望,即改进现有产品或服务,而不是开发新产品或服务[1,8]。

但是现实情况是,过度的探索常常伴随高风险的创新行为,使得联盟组织过于注重外部知识搜索而忽视对内部已有资源或知识的吸收和整合[16]。而过度的利用常常导致联盟墨守陈规,不注重营造联盟内部的创新氛围和培养变革精神,从而使得战略联盟难以适应外部环境变化[2,4]。在这两种极端情况下,导致焦点企业所在的战略联盟陷入严重的“阴阳失衡”状态,进而引发这类战略联盟很快趋于瓦解[5]。换言之,维持探索式学习与利用式学习平衡是决定战略联盟企业成功与否的关键因素[14]。已有学者将二者的平衡定义为组合型学习,认为它是一种跨组织层面的动态能力,可以协调、分配和整合两种学习类型所需的不同联盟结构、战略以及文化[14,16],从而有效避免在创新过程中落入过度探索式陷阱或者过度利用式陷阱[4]。例如舒成利等[17]基于组织学习视角和知识基础理论,发现联盟企业同时开展探索式学习和应用性学习,有助于从合作伙伴处获取知识,而知识获取能够帮助战略联盟提升创新绩效。因此,本研究提出研究假设。

H1a:探索式学习积极影响合作创新绩效;

H1b:利用式学习积极影响合作创新绩效;

H1c:组合型学习积极影响合作创新绩效。

1.2 战略联盟双元性与关系承诺

联盟双元性之所以能够对联盟成员关系承诺产生显著正向影响,是因为战略联盟进行探索式学习与利用式学习的过程就是联盟成员彼此沟通及了解的过程[14]。这个过程能够加强联盟成员对伙伴的了解和认识,提高联盟成员彼此的关系承诺度[18]。此外,这个过程从根本上说也是联盟成员彼此学习的过程,进而有利于强化联盟成员对彼此能力的了解与掌握,降低对联盟成员的替换动机[5]。

首先,关系承诺是建立长期、稳定联盟关系的关键影响因素,同时也是获取联盟资源和知识的核心[19]。这是因为关系承诺强调以长远眼光看待彼此关系,使联盟成员在相互信任的前提下杜绝联盟内部的机会主义行为[19]。Lavie等[20]认为通过强化基于联盟经验的利用式学习,可以有效促进联盟伙伴关系承诺产生。同时,契约、信任、承诺等联盟网络关系机制也至关重要,只有建立了稳定的联盟关系,联盟成员才能充分利用现有资源,更高效地探索新知识、新市场[20]。

其次,已有学者针对“探索式活动与利用式活动的平衡有助于管理动态变化下的联盟关系”问题大都持赞成态度[14,21]。即在战略联盟中,为保证现有生存能力开展的利用式学习与为获取未来长远绩效开展的探索式学习实现平衡,能够显著提升联盟成员的关系承诺[16,21]。在战略联盟中,利用式学习为探索式学习提供基础和条件,探索式学习为利用式学习提供动力和激励,两者相互影响和促进,共同推动关系承诺建立与发展[18,22]。具体而言:一方面,探索式学习要求战略联盟与新联盟伙伴达成合作,共同探索新知识和新领域,突破现有思维,敢于承担风险。这促使联盟成员基于信任、契约以及关系嵌入,实现更加正式与规范的合作,并通过利用式学习促进联盟内部知识和资源的合理流动,降低探索式学习的不确定性和风险性[22]。另一方面,利用式学习能够丰富战略联盟治理经验以及联盟内的知识积累,这种积累达到一定阈值后有助于降低战略联盟治理难度和复杂性,加深联盟成员间的关系承诺,进而激发战略联盟的探索式行为[17]。因此,本研究提出研究假设。

H2a:探索式学习积极影响关系承诺;

H2b:利用式学习积极影响关系承诺;

H2c:组合型学习积极影响关系承诺。

1.3 关系承诺与合作创新绩效

创新本身就是一种高风险行为,企业为获取超额利润而采取的过激行为会导致合作创新失败概率增大[6]。因此,若联盟内部缺乏有效的关系承诺机制,联盟成员会倾向遵从自身行为规范,避免承担合作创新失败风险或对企业持续性经营带来负面效应的高风险行为[13]。

在战略联盟中,关系承诺是联盟成员进行异质性知识共享的重要前提。第一,关系承诺减少了联盟成员冲突。关系承诺赋予了联盟成员显性自主权,在约定联盟预期目标的基础上,联盟成员可以凭借自身先天优势自主选择实现联盟预期目标的方式,进而减少联盟成员冲突,促使联盟成员为合作创新绩效作出不懈努力[13,23];第二,关系承诺有利于提高联盟成员知识共享意愿。当联盟成员间形成了较高水平的关系承诺时,联盟成员会以积极心态面对联盟行为,而感知到的机会主义行为风险也相应降低,因此联盟成员会倾向于降低对联盟伙伴的防范和控制,采取更为积极的开放态度,共享创新所需的异质性知识[18,24];第三,关系承诺能够有效降低联盟内知识共享难度。与单一组织不同,战略联盟在管理风格、组织响应、内部任务惯例等方面存在较大差异。因此,战略联盟需要更加密集、多元化的交流方式,才能实现对联盟成员异质性知识的整合与吸收[9,25]。关系承诺建立的基础是联盟成员频繁接触,而相互信任的联盟关系不仅有利于减少成员对联盟伙伴机会主义行为的担心以及异质性知识泄漏的担忧[26],同时还有利于形成联盟成员知识共享渠道与提升沟通频率,拓展战略联盟异质性知识交流宽度与深度,从而丰富合作创新所需的知识总量,减低联盟成员知识共享难度并提供良好的外部环境[20,27]。因此,本研究提出研究假设。

H3:关系承诺积极影响合作创新绩效。

1.4 关系承诺的中介作用

Boumgarden等[28]指出,目前关于探索式行为、利用式行为与联盟创新绩效的直接关系已经得到了大多数学者的验证,但是少有学者探究联盟中探索式行为与利用式行为同时对联盟创新绩效的直接作用关系和间接作用关系。关系承诺在联盟成员之间建立起一种社会化保护机制,这种机制不仅可以利用非正式约束去维持联盟成员间的信任与依赖关系,同时可以作为正式化约束的替代或者补充,提高战略联盟治理效率[20]。特别是在寻求探索式学习与利用式学习的平衡时,联盟成员会接触到更多差异化、优质、有价值的知识或信息[17]。但如何获取以及充分利用这些互补性知识或信息,就需要在战略联盟内部建立一种关系传导机制和保护机制,以抑制联盟成员的机会主义倾向与搭便车行为,同时,减少联盟成员之间的沟通与协调成本[18,20]。因此,本研究提出研究假设。

H4a:关系承诺在探索式学习与合作创新绩效之间起中介作用;

H4b:关系承诺在利用式学习与合作创新绩效之间起中介作用;

H4c:关系承诺在组合型学习与合作创新绩效之间起中介作用。

1.5 共同愿景的调节作用

之所以建立战略联盟,是由于联盟各方在战略上有着共同诉求。企业选择利用式学习、探索式学习或者追求二者的平衡,都是为了获取联盟中难以获取的异质性资源和知识[23]。但在许多情况下,共同愿景缺失会导致联盟成员间的关系承诺降低,阻碍异质性知识、信息传递的准确性和有效性,并进一步导致企业无法有效解决联盟中的问题和冲突,甚至影响合作创新绩效实现[13,20]。因此,探讨共同愿景在联盟成员关系承诺与合作创新绩效间的调节作用十分必要。

共同愿景是联盟成员粘结机制的纽带,其主要关注联盟成员价值观、战略目标以及抱负的相似程度,并帮助不同联盟成员进行知识整合与内化[29]。拥有共同愿景,意味着联盟成员有着高度一致且相互兼容的目标,愿意在互利性前提下进行资源投入与共享,并在联盟的管理框架下接受结果、风险和利益分配,而这恰恰是关系承诺机制建立的本质[20,29]。首先,共同愿景有助于提升联盟成员协调水平,缓解联盟内部因资源约束导致的紧张关系以及利益冲突[12,30],然后以最小成本实现联盟价值最大化,其不仅保证了技术资源质量,同时减少了联盟成员关系维护成本[12,30]。在此基础上,辅助关系承诺在联盟内部发挥积极作用,并能解决管理实践中难以处理的其它合作难题,进一步提升联盟合作创新绩效[18]。其次,共同愿景有助于联盟成员适应联盟双元性所构建的联盟结构、过程、战略、能力以及文化,并在此基础上促使联盟成员达成共识[19,23]。在此作用下,通过控制战略联盟知识流向,进而获取搜索关键知识的先机[17]。最后,在实施探索式学习、利用式学习或者组合型学习的过程中,并不是所有联盟成员愿意采取相应措施[28]。战略联盟共同愿景的建立有助于促使联盟成员认识到,彼此信任的联盟关系可以有效提升成员在外部环境中的竞争地位[13],进一步巩固联盟成员忠诚于联盟关系的决心,增强联盟意愿,实现通过关系承诺解决现实问题的效率最大化,进而提升联盟成员合作创新绩效[13,20,30]。因此,本研究提出研究假设。

H5:共同愿景正向调节关系承诺与合作创新绩效关系。

1.6 有调节的中介作用

由上文假设可知,战略联盟双元性通过关系承诺的中介机制促进合作创新绩效提升,而共同愿景有助于强化关系承诺与合作创新绩效间关系。综合以上论述,共同愿景可能对战略联盟双元性—关系承诺—合作创新绩效的整个中介机制起调节作用,即存在进一步被调节的中介作用机制。因此,本研究提出研究假设。

H6:共同愿景正向调节关系承诺在战略联盟双元性(探索式学习、利用式学习、组合型学习)与合作创新绩效之间的中介作用。

基于以上研究假设,构建本文概念模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据收集

研究样本选择来自成都、西安、德阳、重庆的高新技术企业。首先,样本均隶属于各省市科技厅发布的《产业技术创新战略联盟》中的企业,并进行了初步筛选;其次,样本企业都从事高科技行业,如新一代信息技术、生物工程技术、新材料技术、先进制造技术等。这些高科技行业的外部知识依赖度高、联盟概率大、外部效应显著,对新知识探索的欲望也强烈,从而有利于获取样本数据;最后,由于本研究是基于战略联盟,因此样本企业至少拥有两个及以上联盟,并且样本企业之间不存在联盟关系。

为避免潜在的共同方法偏差,本研究将问卷调查分为两部分。一部分是让高层管理人员回答战略联盟双元性、合作创新绩效问题;另一部分让中层管理人员回答关系承诺、共同愿景问题。另外,为了避免无回应偏差,将问卷搜集时间分为两阶段进行:第一次是在2017年12月,第二次是在2018年5月。通过对两组样本的企业规模和企业年龄进行T检验,结果显示在5%水平下两部分问卷不存在显著差异。本次问卷共发放450份,收回296份,剔除成立年限不满5年以及无效问卷43份,最终获得有效问卷253份,问卷回收有效率为56.2%。有效样本企业的基本信息主要包括企业成立年限、企业规模、行业类型、联盟成立年限、被调查者工作年限、被调查者岗位层次。从企业成立年限看,5~10年的有70家,占27.67%;11~15年的108家,占42.69%;16~20年的52家,占20.55%;21年及以上的23家,占9.09%。从企业规模看,200人及以下的49家,占19.37%;201~500人的105家,占41.50%;501~1 000人的78家,占30.83%;1 001人及以上的21家,占8.30%。从行业类型看,生物与新医药技术71家,占28.06%;电子信息技术136家,占53.75%;先进制造技术35家,占13.83%;新材料技术11家,占4.35%。

2.2 变量测量

为了确保测量效度和信度,在梳理国内外文献并征询相关专家建议的基础上,借鉴国内外成熟量表测量模型构念。所有变量指标均采用李克特7点量表衡量,其中,1表示“完全不赞成”,7表示“完全赞成”。①自变量方面,参考Cao等[31]、孟卫东和杨伟明[32]的研究,采用4个题项测量探索式学习,5个题项测量利用式学习。其中,组合型学习参考He & Wong[4],Yamakawa等[14]的研究,采用探索式学习和利用式学习的交互项测量;②因变量方面,参考殷俊杰和邵云飞[33]的量表,采用4个题项对合作创新绩效进行测量;③中介变量方面,参考Poppo & Zenger[34]的研究,采用5个题项对关系承诺进行测量;④调节变量方面,参考江旭和姜飞飞[12],Li等[13]的研究,采用4个题项对共同愿景进行测量;⑤控制变量方面,合作创新绩效除受联盟形式、关系承诺、共同愿景的影响外,还可能受到企业特征以及所在战略联盟特征的影响。因此,本研究将企业年龄、企业规模、联盟规模、联盟经历、联盟范围作为主要控制变量。其中,企业年龄采用调研年份减去企业成立年份测量;企业规模采用员工数的自然对数测量;联盟规模采用企业创建的联盟数量测量;联盟经历为哑变量,若调研企业与其联盟伙伴有合作经历,则定义为1,否则定义为0;联盟范围也为哑变量,拥有技术方面的联盟定义为1,否则为0。

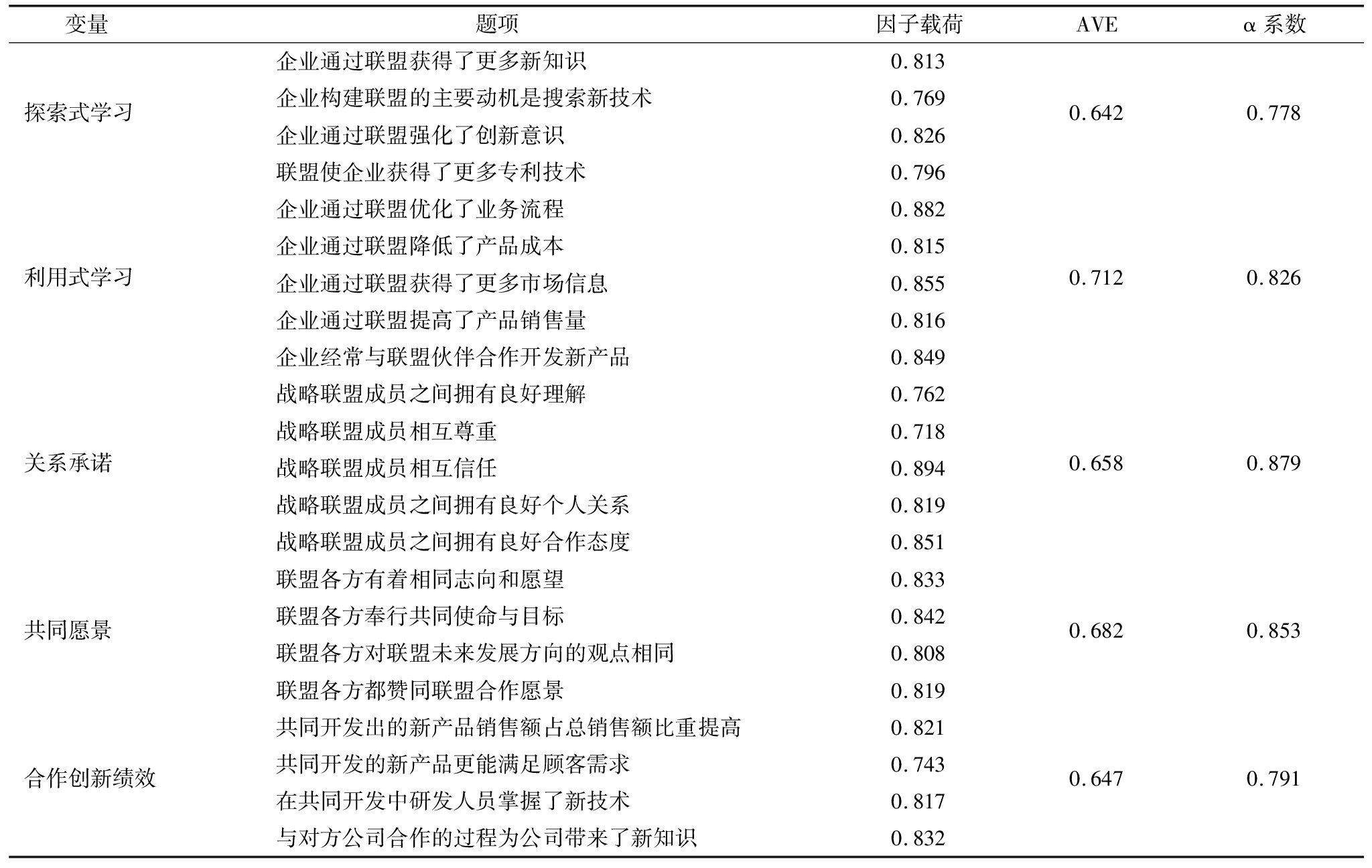

2.3 信度与效度检验

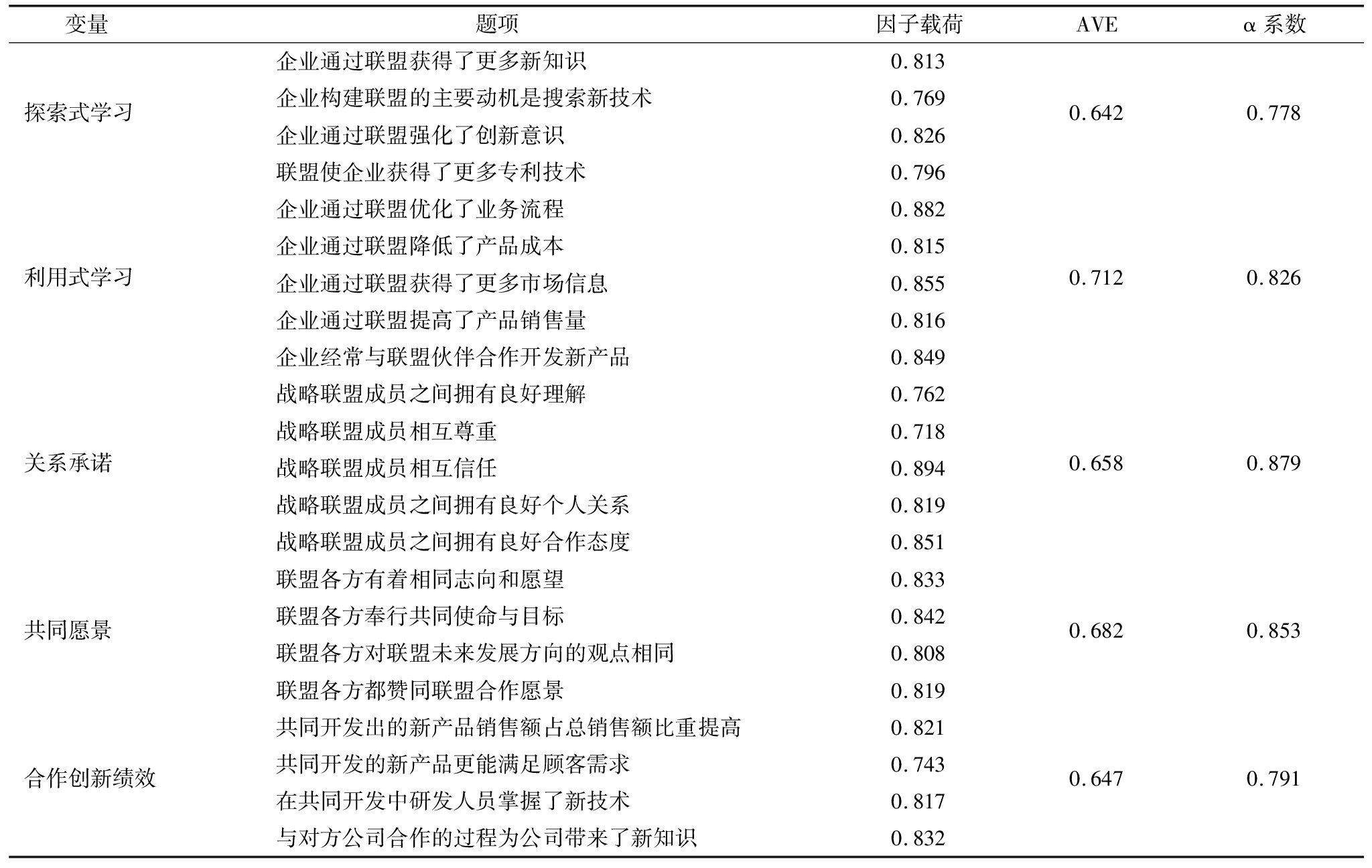

为了检验量表的内部一致性和有效性,运用多种方法对测量量表展开信度与效度分析。如表1所示,各因子的α系数超过门槛值0.700,表明所有变量量表都具有较好信度。在效度检验方面,本文测量量表均是借鉴以往研究文献,并根据实际情况,通过咨询电子科技大学联盟和创新领域专家意见,对测量题项进行了修正,因此问卷具有较好的内容效度。利用探索性因子分析对各个变量进行效度检验,结果显示,各个变量的KMO值均大于0.800,Bartlett球形检验的显著性概率为0.000。同时,每个项目的因子载荷也大于0.700,AVE值均大于0.600。因此,本研究测量量表的各结构效度指标均处于理想范围内。

表1 变量探索性因子分析结果

变量 题项 因子载荷AVEα系数探索式学习企业通过联盟获得了更多新知识0.8130.6420.778企业构建联盟的主要动机是搜索新技术0.769企业通过联盟强化了创新意识0.826联盟使企业获得了更多专利技术0.796利用式学习企业通过联盟优化了业务流程0.8820.7120.826企业通过联盟降低了产品成本0.815企业通过联盟获得了更多市场信息0.855企业通过联盟提高了产品销售量0.816企业经常与联盟伙伴合作开发新产品0.849关系承诺战略联盟成员之间拥有良好理解0.7620.6580.879战略联盟成员相互尊重0.718战略联盟成员相互信任0.894战略联盟成员之间拥有良好个人关系0.819战略联盟成员之间拥有良好合作态度0.851共同愿景联盟各方有着相同志向和愿望0.8330.6820.853联盟各方奉行共同使命与目标0.842联盟各方对联盟未来发展方向的观点相同0.808联盟各方都赞同联盟合作愿景0.819合作创新绩效共同开发出的新产品销售额占总销售额比重提高0.8210.6470.791共同开发的新产品更能满足顾客需求0.743在共同开发中研发人员掌握了新技术0.817与对方公司合作的过程为公司带来了新知识0.832

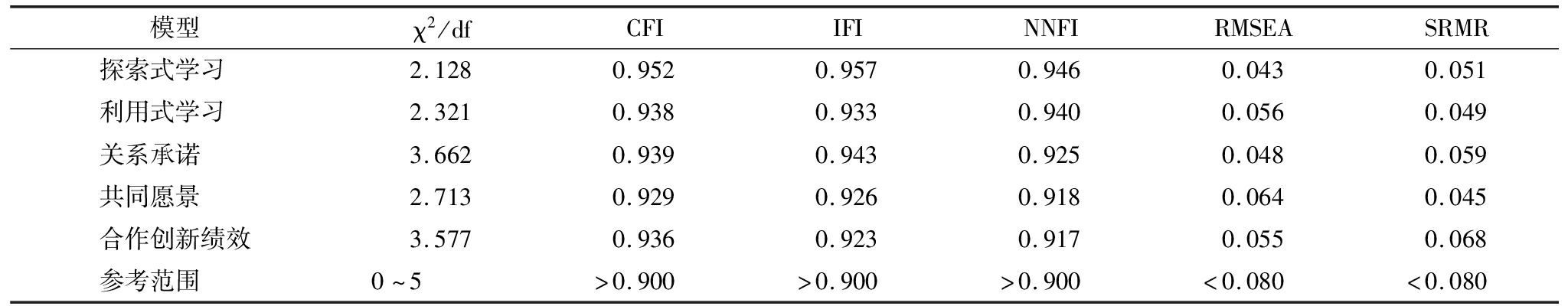

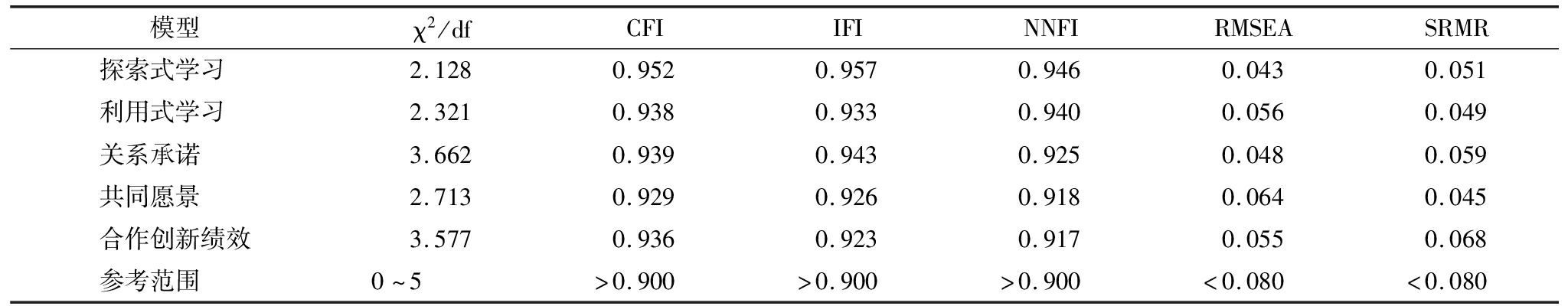

为了进一步检查量表区分效度,使用Mplus 7.0软件,对变量作验证性因子分析,见表2。结果显示,各变量拟合指标均满足要求,也就是说,本研究主要变量具有良好的区分效度。

表2 CFA验证区分性拟合指数(N=253)

模型χ2/dfCFIIFINNFIRMSEASRMR探索式学习 2.1280.9520.9570.9460.0430.051利用式学习 2.3210.9380.9330.9400.0560.049关系承诺 3.6620.9390.9430.9250.0480.059共同愿景 2.7130.9290.9260.9180.0640.045合作创新绩效3.5770.9360.9230.9170.0550.068参考范围 0~5>0.900>0.900>0.900<0.080<0.080

3 研究结果

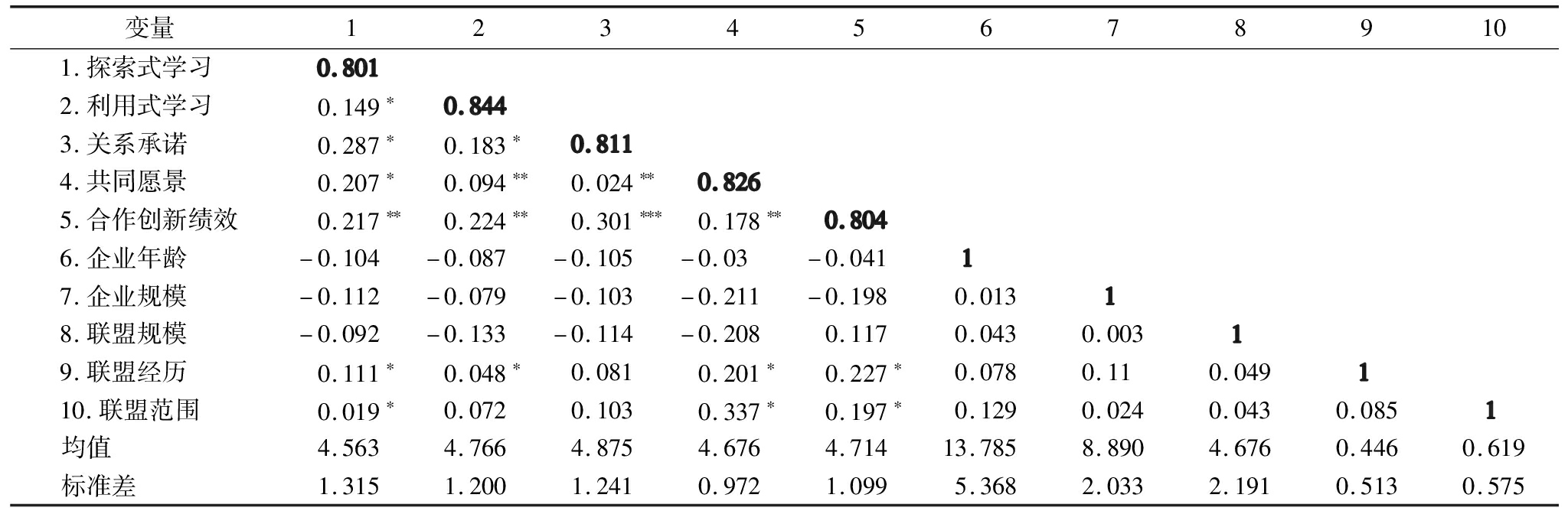

3.1 变量相关性分析

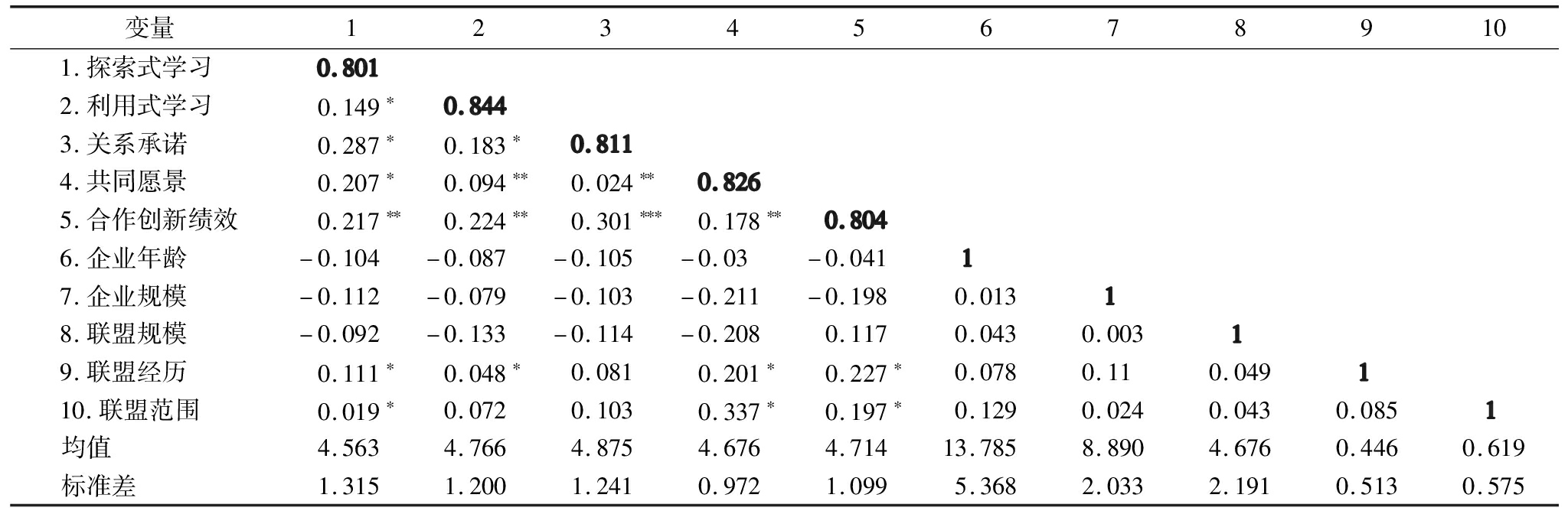

变量的描述性统计结果见表3,它给出了变量均值、标准差和相关性系数。通过数据分析发现,各变量的相关性系数均小于0.5,说明潜在的共线性问题并不严重;探索式学习、利用式学习、关系承诺、共同愿景、合作创新绩效之间两两显著相关,因此有必要作下一步研究分析。此外,对角线上两两变量间的相关系性数都小于各变量AVE值的平方根,进一步表明本研究测量量表具有较好的区分效度。

表3 描述性统计与相关系数

变量123456789101.探索式学习0.8012.利用式学习0.149∗0.8443.关系承诺0.287∗0.183∗0.8114.共同愿景0.207∗0.094∗∗0.024∗∗0.8265.合作创新绩效0.217∗∗0.224∗∗0.301∗∗∗0.178∗∗0.8046.企业年龄-0.104-0.087-0.105-0.03-0.04117.企业规模-0.112-0.079-0.103-0.211-0.1980.01318.联盟规模-0.092-0.133-0.114-0.2080.1170.0430.00319.联盟经历0.111∗0.048∗0.0810.201∗0.227∗0.0780.110.049110.联盟范围0.019∗0.0720.1030.337∗0.197∗0.1290.0240.0430.0851均值4.5634.7664.8754.6764.71413.7858.8904.6760.4460.619标准差1.3151.2001.2410.9721.0995.3682.0332.1910.5130.575

注:对角线(粗体)为平均萃取方差的平方根;***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05,下同

3.2 检验及结果分析

为了验证研究假设,对样本数据进行多元线性回归分析。所有回归模型的VIF值均小于4.13,说明模型不存在严重的多重共线性问题。同时,为了进一步避免潜在的多重共线性问题,对涉及到的交互项全部作中心化处理。

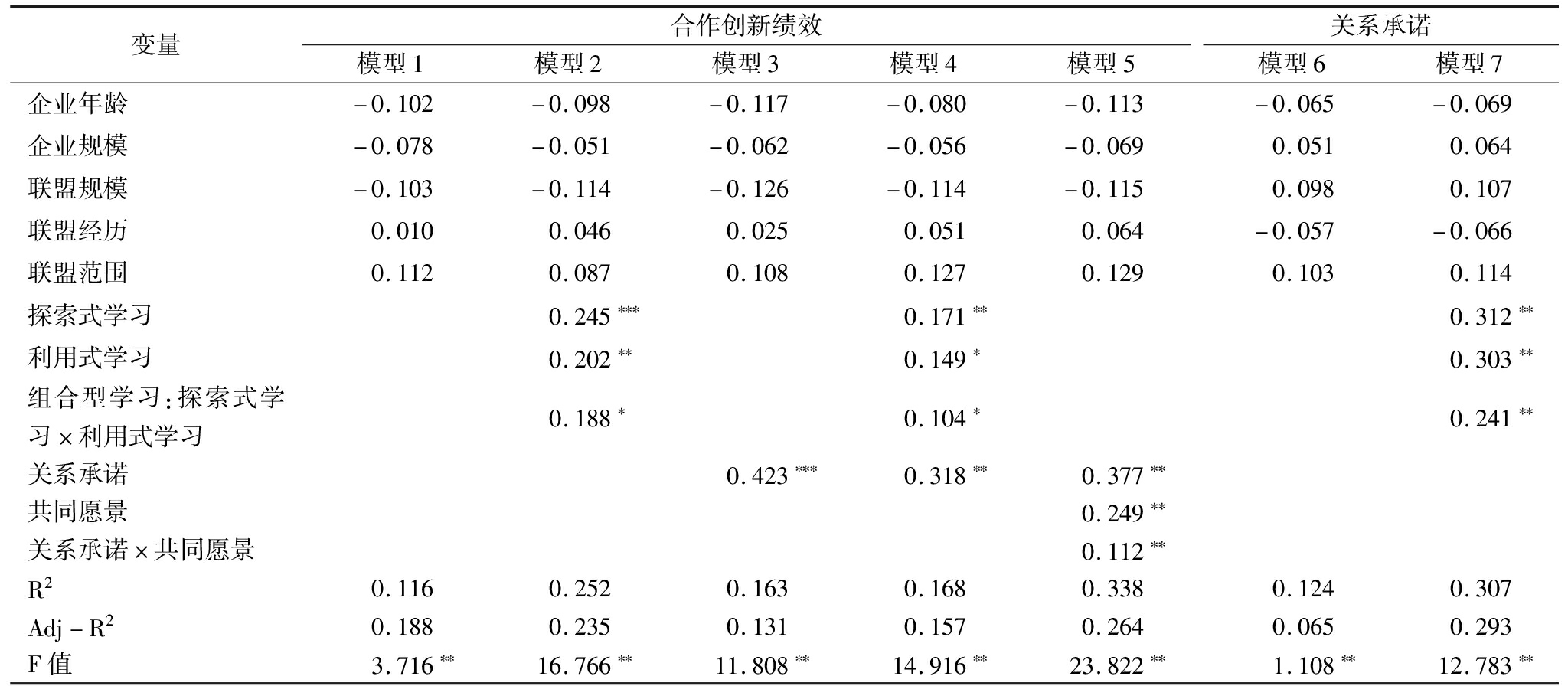

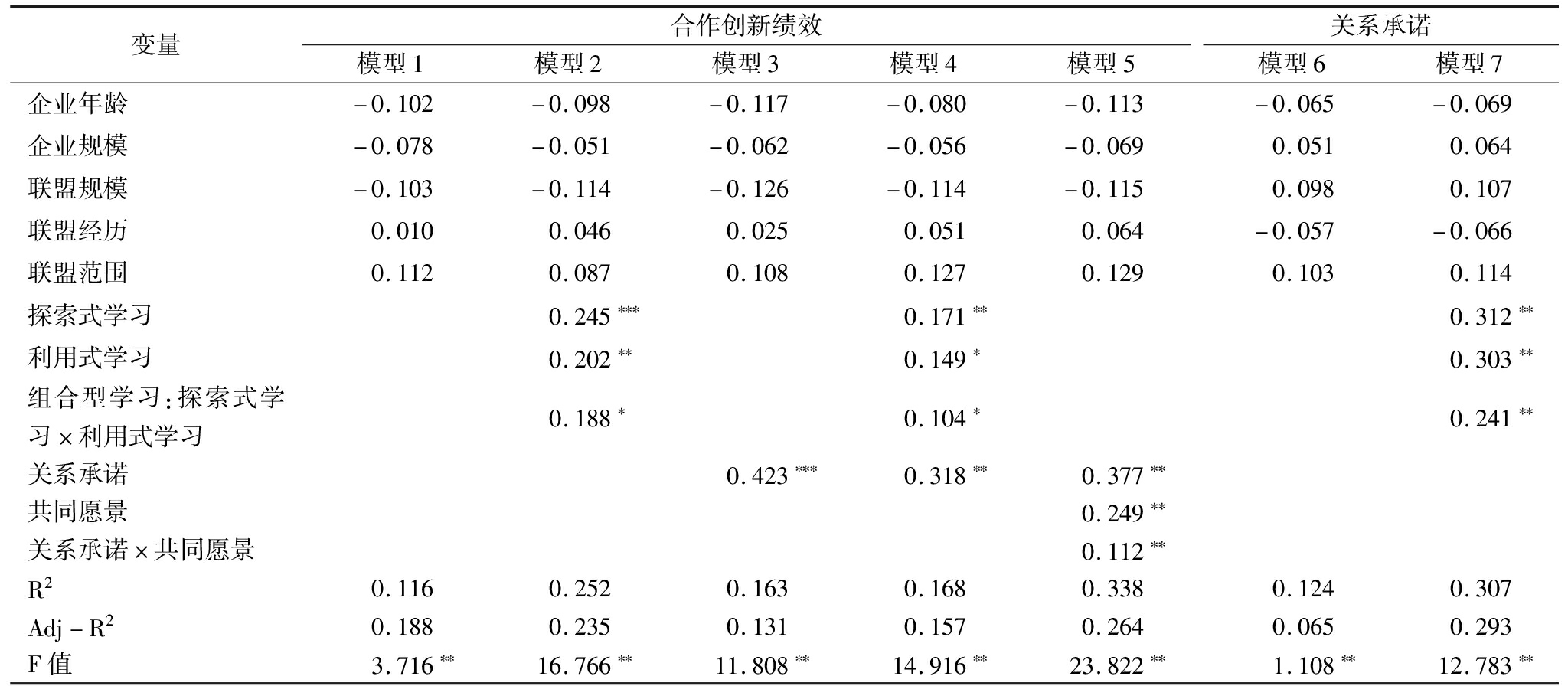

(1)主效应。为了验证假设H1a、H1b以及H1c,首先将合作创新绩效作为因变量,然后在回归方程中依次加入控制变量和自变量。从表4中的模型2可以看出:探索式学习显著正向影响合作创新绩效(β=0.245,p<0.001);利用式学习显著正向影响合作创新绩效(β=0.202,p<0.01);组合型学习(探索式学习×利用式学习)显著正向影响合作创新绩效(β=0.188,p<0.05)。因此,假设H1a、H1b以及H1c得到支持。

表4 层级回归结果

变量合作创新绩效模型1模型2模型3模型4模型5关系承诺模型6模型7企业年龄-0.102-0.098-0.117-0.080-0.113-0.065-0.069企业规模-0.078-0.051-0.062-0.056-0.0690.0510.064联盟规模-0.103-0.114-0.126-0.114-0.1150.0980.107联盟经历0.0100.0460.0250.0510.064-0.057-0.066联盟范围0.1120.0870.1080.1270.1290.1030.114探索式学习0.245∗∗∗0.171∗∗0.312∗∗利用式学习0.202∗∗0.149∗0.303∗∗组合型学习:探索式学习×利用式学习0.188∗0.104∗0.241∗∗关系承诺0.423∗∗∗0.318∗∗0.377∗∗共同愿景0.249∗∗关系承诺×共同愿景0.112∗∗R20.1160.2520.1630.1680.3380.1240.307Adj-R20.1880.2350.1310.1570.2640.0650.293F值3.716∗∗16.766∗∗11.808∗∗14.916∗∗23.822∗∗1.108∗∗12.783∗∗

(2)中介效应。本研究遵循Baron & Kenny[35]提出的逐步分析法,检验关系承诺的中介作用。由模型7可知:探索式学习显著正向影响关系承诺(β=0.312,p<0.01);利用式学习显著正向影响关系承诺(β=0.303,p<0.01);组合型学习(探索式学习×利用式学习)显著正向影响关系承诺(β=0.241,p<0.01)。因此,假设H2a、H2b以及H2c得到支持。模型3用以检验中介变量关系承诺与因变量合作创新绩效的关系。由模型3可知,关系承诺显著正向影响合作创新绩效(β=0.373,p<0.01)。因此,假设H3得到支持。同时,由模型2可知,利用式学习、探索式学习以及组合型学习(探索式学习×利用式学习)显著正向影响合作创新绩效。最后,从模型4可以看出,在加入中介变量关系承诺后,探索式学习、利用式学习、组合型学习(探索式学习×利用式学习)对合作创新绩效的影响仍然显著(探索式学习的β=0.171,p<0.01;利用式学习的β=0.149,p<0.05;组合型学习的β=0.104,p<0.05),但是与模型2相比,其数值和显著性有较大程度降低。也就是说,关系承诺在探索式学习、利用式学习、组合型学习(探索式学习×利用式学习)与合作创新绩效的关系中起部分中介作用。因此,假设H4a、H4b以及H4c得到支持。

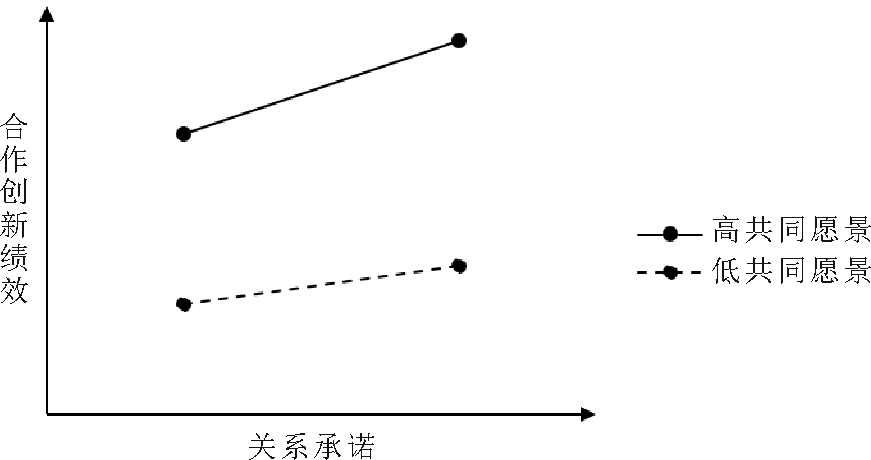

(3)调节效应。从模型5中可看出,关系承诺对合作创新绩效产生显著正向影响(β=0.377,p<0.01);关系承诺与共同愿景的交互项对合作创新绩效产生显著正向影响(β=0.112,p<0.01)。这表明共同愿景正向调节了关系承诺与合作创新绩效的关系。

为了进一步检验本研究的调节效应,借鉴Aiken & West[36]的方法,证明调节效应与研究假设的一致性。图2描绘了不同强度共同愿景下关系承诺对合作创新绩效的影响差异,可以发现联盟成员间高强度共同愿景的斜率大于低强度共同愿景的斜率。因此,假设H5进一步获得支持。

(4)有调节的中介效应。本研究根据Edwards & Lamber[37]的建议,利用Bootstrapping对有调节的中介效应进行检验。由表5所示,在不同水平的共同愿景强度下,关系承诺对合作创新绩效的影响存在显著差异(Δβ=0.228,p<0.01,第二阶段调节效应成立)。探索式学习通过关系承诺对合作创新绩效的间接影响在低强度共同愿景时不显著(β=0.015,n.s.),在高强度共同愿景时显著(β=0.128,p<0.05),且两种差异显著(Δβ=0.113,p<0.05)。利用式学习通过关系承诺对合作创新绩效的间接影响在低强度共同愿景时不显著(β=0.018,n.s.),在高强度共同愿景时显著(β=0.073,p<0.05),且两种差异显著(Δβ=0.055,p<0.05)。组合型学习(探索式学习×利用式学习)通过关系承诺对合作创新绩效的间接影响在低强度共同愿景时不显著(β=0.010,n.s.),在高强度共同愿景时显著(β=0.107,p<0.05),且两种差异显著(Δβ=0.097,p<0.05),因此假设H6获得支持。

表5 有调节的中介效应检验结果

调节变量探索式学习→关系承诺→合作创新绩效阶段第一阶段第二阶段PMXPYM效应直接效应间接效应总效应PYXPYMPMXPYX+PYMPMX低共同愿景0.124∗0.121∗0.164∗∗0.0150.179∗∗高共同愿景0.367∗∗0.349∗∗0.355∗∗0.128∗0.483∗∗差异程度 0.243∗0.228∗∗0.191∗0.113∗0.304∗调节变量利用式学习→关系承诺→合作创新绩效阶段第一阶段第二阶段PMXPYM效应直接效应间接效应总效应PYXPYMPMXPYX+PYMPMX低共同愿景0.176∗∗0.104∗0.159∗∗0.0180.177∗∗高共同愿景0.228∗∗0.322∗∗0.276∗∗0.073∗0.349∗∗差异程度 0.0520.218∗0.1170.055∗0.172∗调节变量组合型学习→关系承诺→合作创新绩效阶段第一阶段第二阶段PMXPYM效应直接效应间接效应总效应PYXPYMPMXPYX+PYMPMX低共同愿景0.0680.147∗0.131∗∗0.0100.141∗∗高共同愿景0.301∗∗0.355∗∗0.328∗∗0.107∗0.435∗∗差异程度 0.233∗∗0.208∗0.1970.097∗0.294∗

4 结论与探讨

本文的理论框架和实证检验不仅弥补了战略联盟双元性与合作创新绩效内在作用机制研究的不足,同时,进一步厘清了关系承诺、共同愿景在其中的作用路径与机制,这对于丰富和完善战略联盟理论等起到了积极的推动作用,也是对合作创新研究的有益补充。

4.1 理论贡献

(1)从战略联盟层面分析并验证了联盟双元性对合作创新绩效的积极影响,即探索式学习有助于合作创新绩效提升,利用式学习有助于合作创新绩效提升,组合型学习(探索式学习×利用式学习)有助于合作创新绩效提升。已有对合作双元性的研究大多集中在组织内部团队层面或者组织个体层面,而跨组织层面研究也是最近几年才将双元性概念纳入其中[8,14]。此外,本文对联盟双元性理论进行了一定拓展,将影响企业创新能力的双元性联盟从探索式学习、利用式学习,延伸到探索式学习和利用式学习二者的平衡匹配层面。同时,实证结果显示,战略联盟双元性(探索式学习、利用式学习、探索式学习×利用式学习)会正向促进合作创新绩效提升。该结论强调在构建战略联盟的同时,需考虑探索式学习与利用式学习的重要性。这也响应了孙彪[7]、Yamakawa等[14],以及舒成利等[17]的研究结论,进一步丰富了现有双元学习理论的探索。

(2)关系承诺在战略联盟双元性(探索式学习、利用式学习、以及探索式学习×利用式学习)与合作创新绩效之间起中介作用。已有研究主要集中在探索式学习与利用式学习对企业创新的直接影响,少有研究二者的内在作用机理与过程。尤其是将探索式学习与利用式学习进行平衡匹配后,3种方式分别具有各自独特的运行逻辑和实现机制,对结果变量的内在影响机理也不同,因此需要进一步明确关系承诺在联盟双元性与合作创新绩效之间的中介作用机制。研究结果显示,关系承诺有助于减少联盟成员间的机会主义行为,降低联盟成员知识共享难度,提升知识共享意愿。该研究结论也符合Morgan & Hunt[38]提出的“承诺-信任”理论模型。

(3)共同愿景正向调节关系承诺与合作创新绩效的关系,同时,调节关系承诺对战略联盟双元性(探索式学习、利用式学习、以及探索式学习×利用式学习)与合作创新绩效关系的中介作用。该结论证实了现有研究对共同愿景作用的理解,比如共同愿景有助于缓和联盟成员关系、提升伙伴信任与依赖度、增强他们之间的资源共享与交换性,同时,也是联盟成功的一项重要影响因素[11,12,20]。

4.2 管理启示

首先,实证分析结果显示,战略联盟中保持探索式学习活动与利用式学习活动平衡对合作创新绩效提升至关重要。当企业试图通过独立学习获取创新所需知识时,可能会受到资源约束,难以实现对现有知识的充分利用与新知识探索。因此,通过构建战略联盟并开展双元学习,企业可以打破这一限制,拓宽自身知识与资源的深度和广度,从而避免“现有能力过时”和陷入“创新两难困境”。但需要说明的是,这只是从战略联盟的“总量”角度来说,从“增量”进程来看,企业还需要认清自己所处的形势和位置,不可机械地为了平衡探索式学习与利用式学习而分配创新资源。特别是当探索式学习与利用式学习处于失衡状态时,如果企业在战略联盟中投入同等精力和资源去支持探索式活动与利用式活动,在强项自强化效应的作用下,探索式学习与利用式学习之间的失衡差距会越来越大,出现“强者恒强,弱者越弱”的局面,从而不利于合作创新绩效提升。

其次,企业还需要不断感知环境中的创新机会,面对外部剧烈变化构建联盟伙伴关系承诺机制。即通过契约机制或者信任机制构建具有一致性、适应性特征的联盟情景,从而协同整合、重构联盟内外部资源,以改变现有能力与适应新环境,并在动态复杂环境中获得长期竞争优势。

最后,企业还需要在联盟成员间建立高度契合的合作意图与共同愿景。各联盟成员只有在相同价值观、战略目标以及抱负的统一指引下,才能有效提升联盟成员对互动模式的认知及成员信任关系,降低联盟合作创新过程中的机会主义风险,从而有助于更好地动态管理战略联盟,促进联盟成员间长久合作,为联盟成功打下坚实基础。

4.3 局限与进一步研究方向

本文对战略联盟双元性与合作创新绩效关系的研究提供了有益启示,但是仍有许多问题值得进一步探讨。第一,本文样本只集中在西部地区,基于地区和行业的局限性,其结果普适性还有待进一步验证和讨论;第二,由于客观原因限制,本研究数据通过调查问卷形式收集,因此研究结果可能受到客观因素的一定影响。未来研究可以采用多案例研究形式,对本文研究假设进行多方位的质性检验;第三,本文在研究战略联盟双元性影响合作创新绩效的内在机理与过程中,并未深入探讨关系承诺在其中扮演的角色。因此,未来研究可进一步挖掘不同关系承诺(正式和非正式)在战略联盟双元性与合作创新绩效之间的中介作用机制。

参考文献:

[1] DYER J H, KALE P, SINGH H.How to make strategic alliances work[J].Mit Sloan Management Review, 2001, 42(4): 37-43.

[2] WASSMER U.Alliance portfolios: a review and research agenda[J].Journal of Management, 2010, 36(1): 141-171.

[3] 张詹坤, 邵云飞, 唐小我.联盟组合网络特征对创新能力影响的实证研究[J].科学学研究, 2017, 35(12): 1910-1920.

[4] HE Z L, WONG P K.Exploration vs.exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J].Organization Science, 2004, 15(4): 481-494.

[5] KAUPPILA O P.Alliance management capability and firm performance: using resource-based theory to look inside the process black box[J].Long Range Planning, 2015, 48(3): 151-167.

[6] 曹兴, 李星宇.基于双元学习的联盟企业技术能力提升过程实证研究[J].系统工程, 2017, 35(2): 81-87.

[7] 孙彪.基于资源依赖观的合作双元能力对联盟创新绩效的影响研究[J].管理评论, 2017, 29(11): 98-105.

[8] LAVIE D, STETTNER U, TUSHMAN M L.Exploration and exploitation within and across organizations[J].The Academy of Management Annals, 2010, 4(1): 109-155.

[9] 邓渝, 邵云飞.联盟组合伙伴选择、双元组织学习与创新能力关系研究[J].研究与发展管理, 2016, 28(6): 1-9.

[10] 谢永平, 党兴华, 张浩淼.核心企业与创新网络治理[J].经济管理, 2012, 34(3): 60-67.

[11] DAS T K, RAHMAN N.Determinants of partner opportunism in strategic alliances: a conceptual framework[J].Journal of Business and Psychology, 2010, 25(1): 55-74.

[12] 江旭, 姜飞飞.不确定性、联盟风险管理与合作绩效满意度[J].管理工程学报, 2015, 29(3): 180-190.

[13] LI J J, POPPO L, ZHOU K Z.Relational mechanisms, formal contracts, and local knowledge acquisition by international subsidiaries[J].Strategic Management Journal, 2010, 31(4): 349-370.

[14] YAMAKAWA Y, YANG H, LIN Z J.Exploration versus exploitation in alliance portfolio: performance implications of organizational, strategic, and environmental fit[J].Research Policy, 2011, 40(2): 287-296.

[15] GASSMANN O, WIDENMAYER B, ZESCHKY M.Implementing radical innovation in the business: the role of transition modes in large firms[J].R&D Management, 2012, 42(2): 120-132.

[16] 王凤彬, 陈建勋, 杨阳.探索式与利用式技术创新及其平衡的效应分析[J].管理世界, 2012,28(3):96-112,188.

[17] 舒成利, 胡一飞, 江旭.战略联盟中的双元学习、知识获取与创新绩效[J].研究与发展管理, 2015, 27(6): 97-106.

[18] BROWN J R, LUSCH R F, NICHOLSON C Y.Power and relationship commitment: their impact on marketing channel member performance[J].Journal of retailing, 1995, 71(4): 363-392.

[19] 叶飞, 徐学军.供应链伙伴关系间信任与关系承诺对信息共享与运营绩效的影响[J].系统工程理论与实践, 2009, 29(8): 36-49.

[20] LAVIE D, HAUNSCHILD P R, KHANNA P.Organizational differences, relational mechanisms, and alliance performance[J].Strategic Management Journal, 2012, 33(13): 1453-1479.

[21] LAVIE D, ROSENKOPF L.Balancing exploration and exploitation in alliance formation[J].Academy of Management Journal, 2006, 49(4):797-818.

[22] 孙永磊, 党兴华, 宋晶.基于网络惯例的双元能力对合作创新绩效的影响[J].管理科学, 2014, 27(2): 38-47.

[23] DAS T K, TENG B S.Trust, control, and risk in strategic alliances: an integrated framework[J].Organization Studies, 2001, 22(2): 251-283.

[24] 刁丽琳, 朱桂龙.产学研联盟契约和信任对知识转移的影响研究[J].科学学研究, 2015, 33(5): 723-733.

[25] HANSEN M T.The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits[J].Administrative Science Quarterly, 1999, 44(1): 82-111.

[26] GULATI R.Does Familiarity breed trust? the implications of repeated ties for contractual choice in alliances[J].Academy of Management Journal, 1995, 38(1): 85-112.

[27] SZULANSKI G, CAPPETTA R, JENSEN R J.When and how trustworthiness matters: knowledge transfer and the moderating effect of causal ambiguity[J].Organization Science, 2004, 15(5): 600-613.

[28] BOUMGARDEN P, NICKERSON J, ZENGER T R.Sailing into the wind: exploring the relationships among ambidexterity, vacillation, and organizational performance[J].Strategic Management Journal, 2012, 33(6): 587-610.

[29] 高展军, 江旭.联盟公平的工具效应及其对合作绩效的影响——被中介的调节效应研究[J].南开管理评论, 2016, 19(2): 145-156.

[30] 王婉娟, 危怀安.内部创新网络对协同创新能力的影响机理——基于国家重点实验室的实证研究[J].科研管理, 2018, 39(1): 143-152.

[31] CAO Q, GEDAJLOVIC E, ZHANG H.Unpacking organizational ambidexterity: dimensions, contingencies, and synergistic effects[J].Organization Science, 2009, 20(4): 781-796.

[32] 孟卫东, 杨伟明.联盟组合中资源整合, 双元合作与焦点企业绩效关系研究[J].科学学与科学技术管理, 2018, 39(2): 85-94.

[33] 殷俊杰, 邵云飞.联盟组合管理能力对焦点企业合作创新绩效的影响研究[J].管理学报, 2018, 15(6): 865-873.

[34] POPPO L, ZENGER T.Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?[J].Strategic Management Journal, 2002, 23(8): 707-725.

[35] BARON R M, KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[36] AIKEN L S, WEST S G.Multiple regression: testing and interpreting interactions[J].Journal of the Operational Research Society, 1994, 45(1): 119-120.

[37] EDWARDS J R, LAMBERT L S.Methods for integrating moderation and mediation: a general analytical framework using moderated path analysis[J].Psychological Methods, 2007, 12(1): 1-22.

[38] MORGAN R M, HUNT S D.The commitment-trust theory of relationship marketing[J].The Journal of Marketing, 1994, 58(3): 20-38.

(责任编辑:胡俊健)