0 引言

近年来,在国家“双创”政策指引下,创业企业大量涌现并成为新兴经济发展的重要动力源[1],创业团队如何提高创造力亦成为研究热点[2]。团队创造力是指针对团队战略决策、经营模式和相关问题解决等提出新颖且实用想法的能力[3],是创业团队构建竞争优势和实现可持续发展的重要驱动力[4,5]。现有研究已证实社会认知理论中的团队效能是团队创造力非常重要的前置因素[6],但较少关注与之相对的团队层面社会惰性对团队创造力的影响。

团队效能反映了成员对团队拥有为取得特定成就而采取一系列行动能力的信念,它通过影响团队成员行为动机、努力程度以及面临困难时的努力持久力(刘小禹,刘军,2013),进而正向提升团队创造力。与此相对的是,因团队内部激励机制丧失和反馈机制无效产生的社会惰性会导致成员减少投入,阻碍信息传递,降低成员合作度,进而负向影响团队创造力。同时,团队学习行为为创业团队提供了利于交流、宽松包容的学习环境[7],鼓励成员频繁、顺畅地沟通和交流,可以有效激发成员积极性,促进反馈行为,充分发挥团队效能的正面效应,以及削弱社会惰性的负面效应。因此,本研究基于社会惰性与团队效能的双重视角,探讨团队效能和社会惰性分别促进与抑制团队创造力的不同路径以及各自发挥效用的边界条件。

组织公平感是团队效能的重要预测指标,是指团队成员对团队公平的主观感受(汪新艳,2009),成员会根据自身体验以及他人经历对团队公平程度作出评价[8]。目前,学者们普遍认同组织公平感由三维度构成,分别是分配公平、程序公平和互动公平[9]。分配公平侧重强调投入与产出的匹配程度,程序公平侧重强调决策过程的公平性,互动公平侧重强调人际对待的公平性[10]。受到公平对待的团队成员会展现出更多合作行为,充分彰显团队优势,积极发挥协调效应,进而提升团队效能[11]。但在此过程中,学者们仅仅看到了组织公平对团队效能的促进作用,却忽视了其对社会惰性的抑制作用。社会惰性是团队丧失内部激励机制的重要表现,普遍存在于各种类型群体、团队和组织中,对群体凝聚力、工作效率以及目标实现均产生消极影响[12]。有研究指出,当团队成员感知到自身受到不公平对待时,会降低工作动力[13],散播不满情绪,进而影响团队士气和绩效[14]。此外,导致社会惰性持续蔓延的另一个重要原因是团队内部反馈机制无效,如果团队成员不能及时获得反馈,就会降低努力程度 [15]。

对创业团队来说,内部行为准则和规范不明确、工作描述较模糊和分散,易导致团队成员任务和贡献不能有效识别与测度,进而可能出现社会惰性[16]。创业团队的社会惰性表现为当创业成员与其他成员共同完成某项任务时,该创业成员会有保留地投入和付出,进而影响创业成功率。目前的社会惰性研究一般是在实验情境下开展[17],针对创业团队的研究存在不足。同时,团队学习行为作为保障成员有效反馈的情境因素,能有效缓解社会惰性的负面效应。现有的团队学习行为研究大多针对前因变量和结果变量展开分析[18-19],将其作为情境因素进行分析的较少。

综上可知,本研究具有一定理论价值。首先,学界关于组织公平感影响团队创造力的中介机制研究较为单一。已有研究较多关注组织公平对团队创造力的积极正向作用,鲜有研究关注其对组织内不良行为的抑制作用。即现实中组织公平的影响不仅包括对正能量的放大效应,还包括对负能量的抑制效应;其次,国内学者对社会惰性的关注较少,针对中国管理实践的研究鲜见。因此,基于社会惰性与团队效能的双视角剖析组织公平感和团队创造力关系有其必要性;最后,针对个体与团队情境的互动研究有助于更加准确地把握团队成员态度和行为。由此,本研究以公平理论和社会认知理论为基础,在考察组织公平感通过激发团队效能提升团队创造力的同时,探讨组织公平感抑制社会惰性进而影响团队创造力的作用机制,并分析团队学习行为的权变影响,以厘清组织公平感对团队创造力的内在作用机理,力图全面、准确地刻画和验证组织公平感影响团队创造力的作用机理。

1 研究假设

1.1 组织公平感对团队效能的影响

团队效能是社会认知理论的核心构念,组织公平对其具有重要影响。当团队成员受到公平对待时,他们会展现出较多合作行为、较强的任务完成信心,进而有助于提升团队效能。具体来看,当团部内部存在较高的分配公平感时,有助于成员相信“劳有所得”——高付出就会有高回报,进而提升成员获得公平奖励的确定感,激发其胜任感,最终提升团队信心[20];当团队成员具有较高的程序公平感时,会对团队产生信任感,进而提高自我效能和团队效能;当团队内部具有较高的互动公平感时,团队成员完成任务的自信心和动力较强,会进一步提升自我效能和团队效能。由此,本文提出以下假设:

H1:组织公平对团队效能具有正向影响。

1.2 团队效能的中介作用

社会认知理论认为,效能感是团队成员对自身能力的一种认知与自我肯定,能在很大程度上决定主体行动方向,并对行动效果产生至关重要的影响。而创业团队效能感是指团队成员在创业过程中相信创业团队能够成功扮演各种创业角色以及完成创业任务的信念强度(谢雅萍,张金连,2014),是影响团队有效性的一个关键变量。它对团队成员目标制定、努力程度和面临困难时的坚持意愿都具有决定性作用。具体来说,当团队成员对团队具有较强信心时,往往会制定较高难度的团队目标,并为了实现该目标付出大量时间和精力,在遇到困难时较少退缩。相反,如果团队效能感较低,团队成员往往会制定较低难度的团队目标,并在遇到挫折时表现出退缩行为[21]。因此,团队效能感越强,成员越有信心将压力化为动力,排除潜在任务干扰因素[22],从而发挥出较强的团队创造力并实现较高团队绩效。

综上所述,当团队内部的组织公平感较强烈时,团队成员往往具有较强工作动机,对团队表现出较强信心,并在工作中愿意投入较多努力,倾向于跟其他成员合作,从而实现较高团队绩效和充分激发团队创造力。由此,本研究基于团队效能视角提出以下假设:

H2:团队效能在组织公平与团队创造力间起中介作用。

1.3 组织公平感对社会惰性的影响

自德国心理学家Ringelmann在实验中首次发现社会惰性现象后,后续学者进行了大量研究。王雁飞[12]将社会惰性定义为随着群体规模扩大,与个体单独工作状态相比,团队成员在从事共同目标活动中的努力程度和平均贡献都会减少。

组织公平感与社会惰性关系已获得学者们的证实,但看法不尽相同。如Murphy等[23]证实互动公平和分配公平负向影响社会惰性,且该影响为间接的;Luo等[24]的研究结论与上述研究一致,并得出程序公平与社会惰性无间接关系。与Luo等的研究结论相反,Price等[16]通过实证研究证实了程序公平与社会惰性之间的负向影响关系。针对学者们的不同看法,本研究将基于中国管理实践,探讨组织公平感对社会惰性的影响,并从3个方面论证二者间可能存在影响效应:①社会惰性主要来源于激励丧失,而公平感作为一种激励因素,必然会影响团队成员的社会惰性行为。当团队成员感知到不公平时,会削弱工作动机,进一步减少努力程度和投入水平,从而增加社会惰性;②社会交换理论认为,创业团队成员与团队之间具有互惠交换关系,成员期待团队能够将公平原则落到实处,公平对待自己以及其他成员[25]。当成员感知到自身被公平对待时,会自然而然地对团队付出更大努力,反之,则会以较低努力程度回报团队,产生社会惰性;③团队内部公平的规章、制度和机制等有助于评估和识别成员贡献,促使成员形成公平感知,进而激发成员积极性,扭转成员社会惰性倾向。由此,本文提出以下研究假设:

H3:组织公平对团队成员的社会惰性具有负向影响。

进一步地,组织公平感能够反映创业团队内部的公平程度,团队成员会从不同方面认知团队公平性,由此形成总体感知[26],该感知会对团队成员社会惰性产生影响。如随着成员积极性和努力程度下降,该成员会搭乘其他努力工作成员的“便车”,这种“搭便车”行为又会产生吸管效应[27],致使其他成员努力程度下降,进而导致个体层面的社会惰性演化为团队层面的社会惰性,并对团队层面的结果变量产生影响。由此,本文提出以下假设:

H4: 组织公平对团队的社会惰性具有负向影响。

1.4 社会惰性的中介作用

关于社会惰性研究,多数学者是基于驱动因素展开的,如任务的可观测性和贡献的可识别性等外在驱动因素以及组织承诺、离职意愿等内在驱动因素,它们都会显著影响社会惰性[16,28],但鲜有研究同时探讨驱动因素及其作用效果。基于社会惰性视角,本文将探讨社会惰性在组织公平感和创业团队创造力间的中介作用。

团队层面的社会惰性会对团队创造力产生一定影响。创业团队创造力的关键点是新颖且有用的想法,是团队成员经过一系列信息与知识的传递、消化与升华后思维碰撞的结果[29]。当团队出现社会惰性时,成员会降低未来成功期望,进而减少努力程度或低效率开展工作,由于信息传递在团队中受到阻碍,不会产生进一步消化与升华,从而影响团队创造力提升。

基于上述分析,组织公平感会通过社会惰性影响创业团队创造力。资源保护理论认为,当团队成员遭遇不公平对待时,会拒绝投入工作、分享知识和与他人合作[30],进而对团队创造力产生消极影响。更具体地,分配公平和程序公平有助于保障团队内部规章、制度、机制等公平,属于结构性公平。团队内部公平的利益分配程序能够促使成员形成积极的工作情绪,提升成员工作动机和积极性,更多地参与团队内部讨论与交流,形成创造性思维[31-32]。相反,不公平的利益分配程序会使成员拒绝团队任务,以最低程度参与团队活动,减少自身贡献程度以及人际互动等行为[33],不利于形成创造性思维。互动公平是指人际交往中的公平,属于一种社会性公平[34]。在人际交往过程中,当领导没有对一些关键信息进行充分解释和说明时,成员很有可能认为自己没有得到应有尊重和重视,进而产生负面情绪[35],降低工作主动性,减少人际互动和沟通等行为,从而不利于团队创造力提升。由此,本文提出以下假设:

H5:社会惰性对团队创造力具有负向影响;

H6:社会惰性在组织公平与团队创造力之间起中介作用。

1.5 团队学习行为的调节作用

团队学习行为是指团队成员分享、整合、应用与任务相关的知识和技能,并提出问题、寻求反馈、反思决策、尝试新方法改进、讨论失误等的集体性反应和行动过程[36]。其对团队创造力具有重要影响,从而广受学者关注。社会交互理论认为,成员在团队中的行为同时受到外部情境和内在因素的影响[37],其中,团队学习行为属于外部情境因素,社会惰性和团队效能属于内在因素,外部情境和内在因素均会影响团队创造力。在高学习行为团队中,即使团队成员个体的工作积极性不高,自信心不强,在团队学习行为情境因素的鼓励下,成员也会积极进行沟通和交流,共享团队学习知识,形成良好反馈机制,进一步提升自身工作专长和技能,为新方法和新想法产生奠定基础[38]。另外,特征激活理论认为当团队成员所处情境与其特征或倾向相关时,团队情境会激发成员特征或倾向,展现相应行为[39]。高学习行为团队易形成鼓励互动、勇于创新思维、获取新知识及反思问题的氛围[40],即使团队成员表现出自信心不足和社会惰性倾向,该情境也有助于激发成员对现存问题进行调整、改进和变革,促进团队和成员知识与技能水平不断提高,从而实现团队和成员的共同进步与发展[19],提升团队效能对团队创造力的影响,同时,削弱社会惰性对团队创造力的负向作用。由此,本文提出以下假设:

H7:团队学习行为正向调节团队效能与团队创造力关系,即团队学习行为越多,团队效能与团队创造力的正向关系越显著。

H8:团队学习行为正向调节社会惰性与团队创造力关系,即团队学习行为越多,社会惰性对团队创造力的负向影响越弱。

综合上述分析,构建本研究理论模型,见图1。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本文研究对象是创业团队,样本主要来源于河南省高科技园区和创业企业孵化园区,行业涉及金融、教育、计算机服务、建筑设计等。创业团队成员界定是指以资金、技术等方式加入团队,享有企业股权并能够参与战略决策的成员,不包括外部顾问人员和一般性员工[41]。问卷调查在2018年3月至2019年7月间完成,主要通过走访调查企业,以及现场发放、现场收回问卷方式收集数据,为了消除被试者顾虑,问卷均采用匿名形式并承诺问卷保密性。问卷由创业团队成员填写,共涵盖103个团队,发放问卷552份,去掉未完成以及无效问卷,最后收回的有效问卷为435份,包含81个团队,问卷有效回收率为78.80%。由于样本收集时间跨度较长,故对样本进行方差分析。结果显示无差异,因此可以忽略不同时期收集样本存在的差异。

样本中,在性别方面,男性占51.3%,女性占48.7%;年龄方面,30岁及以下占58.9%,31~40岁占34.3%,41~50岁占6.2%,51岁及以上占0.7%;受教育程度方面,专科及以下占13.3%,本科占56.1%,硕士(含MBA/EMBA)及以上占30.6%;团队规模方面,5人及以下占44.8%,6~10人占27.6%,11~15人占19.8%,16~20人占7.8%。上述描述符合当前创业团队成员背景,说明样本具有良好代表性。

2.2 变量测量

为保证量表在中国情境下的有效性,研究均采用国内外成熟量表,对于引用的英文量表均采用“翻译—回译”程序,并邀请组织管理领域专家对问卷题项意义、表达方式等进行讨论,以确保变量具有较好的内容效度。量表所有题项均采用Likert 5点法,用1~5分别表示从“非常不同意”到“非常同意”。

(1)组织公平感变量测量参照Niehoff & Moorman等[42]开发的量表,共14个题项,由互动公平、程序公平和分配公平3个维度组成,如“当在做与我工作相关的决策时,上级会好意地对待我”等。本研究的α系数为0.945,表明量表具有较高信度。

(2)团队效能变量测量采用陈伟等[43]开发的量表,共7个题项,如“团队可以在一定时间内高效完成工作任务”。本研究中的α系数为0.920,表明量表具有较高信度。

(3)社会惰性变量测量采用George[28]开发的量表,共10个题项,如“我会把本应由我承担的责任推给同事”。本研究中的α系数为0.895,表明量表具有较高信度。

(4)团队学习行为变量测量采用Edmondson[36]开发的量表,共7个题项,如“我们会定期花时间去找方法来改善我们团队的工作流程”。本研究中的α系数为0.901,表明量表具有较高信度。

(5)团队创造力变量测量采用Luo等[44]开发的量表,共3个题项,如“我们的团队在工作中有很强创造性”。本研究中的α系数为0.874,表明量表具有较高信度。

(6)控制变量。本研究选取团队成员性别多样化、年龄多样化、学历多样化和团队规模作为控制变量,以排除其对结果变量的影响。具体地,使用Balu,s Index(1-∑(Pi)2)计算性别多样化和学历多样化,Pi为团队成员在第i个分类中所占比例,同时,采用标准差方法计算年龄多样化[45]。

3 实证结果与分析

3.1 验证性因子分析

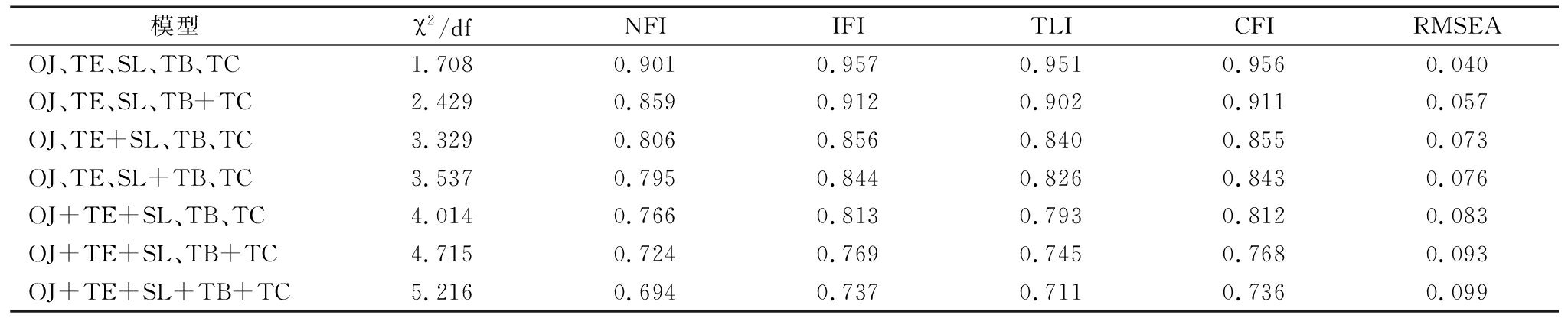

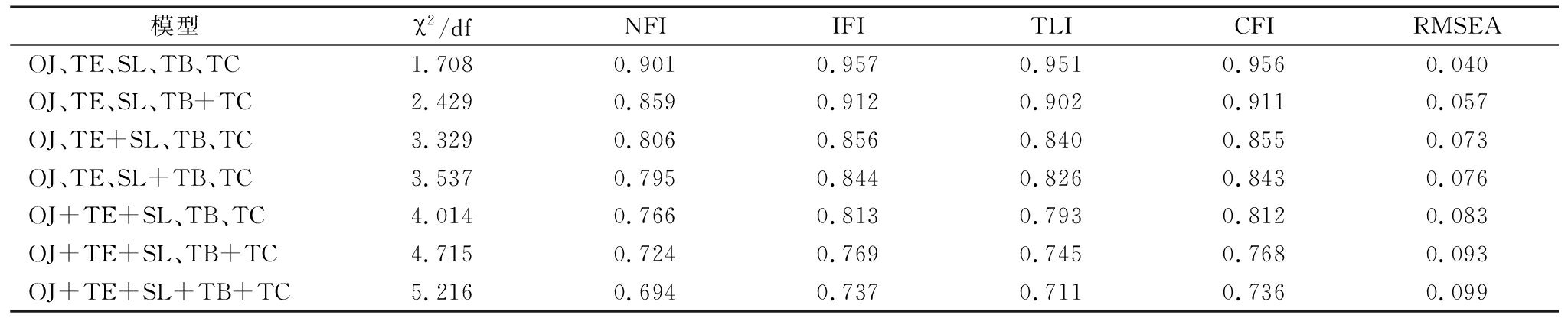

利用验证性因子分析检测聚合效度和区分效度。由表1可知,组织公平、团队效能、社会惰性、团队学习行为、团队创造力五因子模型拟合较好,各项指标均达到理想标准,如χ2/df=1.708<2,RMSEA=0.040,且NFI=0.901,IFI=0.957,TLI=0.951,CFI=0.956,均大于0.9,表明变量区分效度良好。

表1 变量区分效度

模型χ2/dfNFIIFITLICFIRMSEAOJ、TE、SL、TB、TC1.7080.9010.9570.9510.9560.040OJ、TE、SL、TB+TC2.4290.8590.9120.9020.9110.057OJ、TE+SL、TB、TC3.3290.8060.8560.8400.8550.073OJ、TE、SL+TB、TC 3.5370.7950.8440.8260.8430.076OJ+TE+SL、TB、TC4.0140.7660.8130.7930.8120.083OJ+TE+SL、TB+TC4.7150.7240.7690.7450.7680.093OJ+TE+SL+TB+TC5.2160.6940.7370.7110.7360.099

注:OJ表示组织公平,TE表示团队效能,SL表示社会惰性,TB表示团队学习行为,TC表示团队创造力

3.2 聚合分析

本研究分析是针对团队层面,而对于组织公平感、团队效能、社会惰性、团队学习行为及团队创造力测量是在个体层面进行,数据分析前需要将它们聚合到团队层面。实证分析中一般采用Rwg,ICC(1)和ICC(2)对数据是否可以聚合到团队层面进行评估。通过测量得出:组织公平的Rwg平均值、ICC(1)以及ICC(2)分别为0.972、0.135和0.456,团队效能的Rwg平均值、ICC(1)以及ICC(2)分别为0.952、0.154和0.494,社会惰性的Rwg平均值、ICC(1)以及ICC(2)分别为0.937、0.292和0.689,团队学习行为的Rwg平均值、ICC(1)以及ICC(2)分别为0.947, 0.152和0.491,团队创造力的Rwg平均值、ICC(1)以及ICC(2)分别为0.911,0.179和0.539。各变量的Rwg值均大于0.7,ICC(1)值均大于0.05的临界标准,ICC(2)虽然个别变量小于0.5的临界标准,但可能是受到团队成员数量的影响,不影响团队均值的准确性。因此,本文认为样本数据可以聚合到团队层面。

3.3 相关性分析

变量相关系数矩阵见表2。由表2可知,组织公平与团队效能、社会惰性、团队学习行为、团队创造力均显著相关,团队效能与团队创造力显著相关,而社会惰性也与团队创造力r=-0.542(p<0.001)、团队学习行为r=-0.504(p<0.001)显著相关。由此,本文假设初步得到支持。

表2 描述性统计与相关性系数

变量 1234567891性别多样化12年龄多样化0.19513学历多样化0.0860.236*14团队规模0.1020.1250.236*15组织公平0.0380.013-0.019-0.04416团队效能-0.1180.0520.0370.0970.767***17社会惰性-0.097-0.212-0.187-0.204-0.501***-0.528***18团队学习行为0.038-0.040-0.0600.0170.853***0.707***-0.504***19团队创造力0.000-0.0060.0850.0760.666***0.743***-0.542***0.695***1均值0.2540.4980.3853.4493.7453.9921.8543.8033.837标准差0.2090.3770.2031.5070.3930.3980.4670.4090.458

注: *、**、***分别表示p<0.05,p<0.01,p<0.001,下同

3.4 假设检验

3.4.1 跨层级假设检验

本研究采用HLM 6.08软件检验假设H3。以团队成员社会惰性为因变量,团队层面的组织公平感为自变量,二者关系如表3所示。由表3可知,组织公平感对社会惰性的影响十分显著(γ01=-0.618,p<0.001),假设H3得到支持。

表3 跨层级HLM分析结果

社会惰性性别多样化-0.028-0.006年龄多样化-0.261-0.225学历多样化-0.167-0.167团队规模-0.049-0.061*自变量组织公平-0.618***

3.4.2 团队层面假设检验

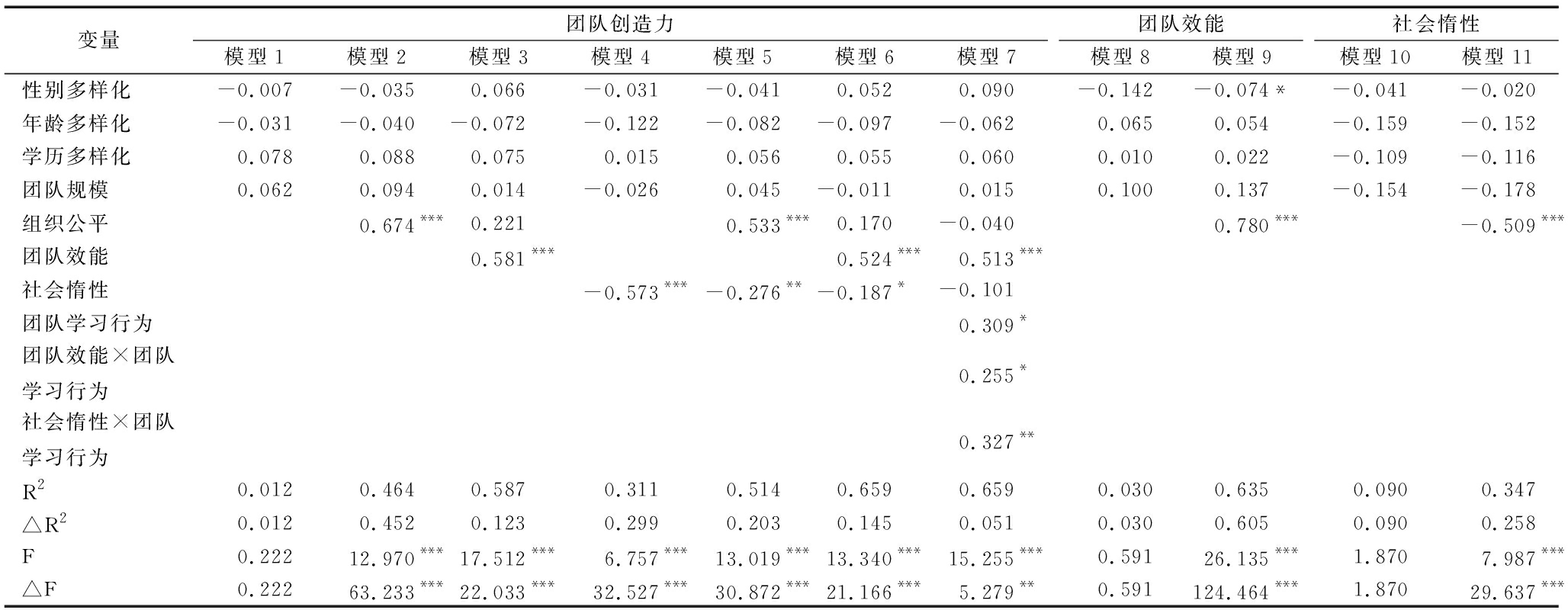

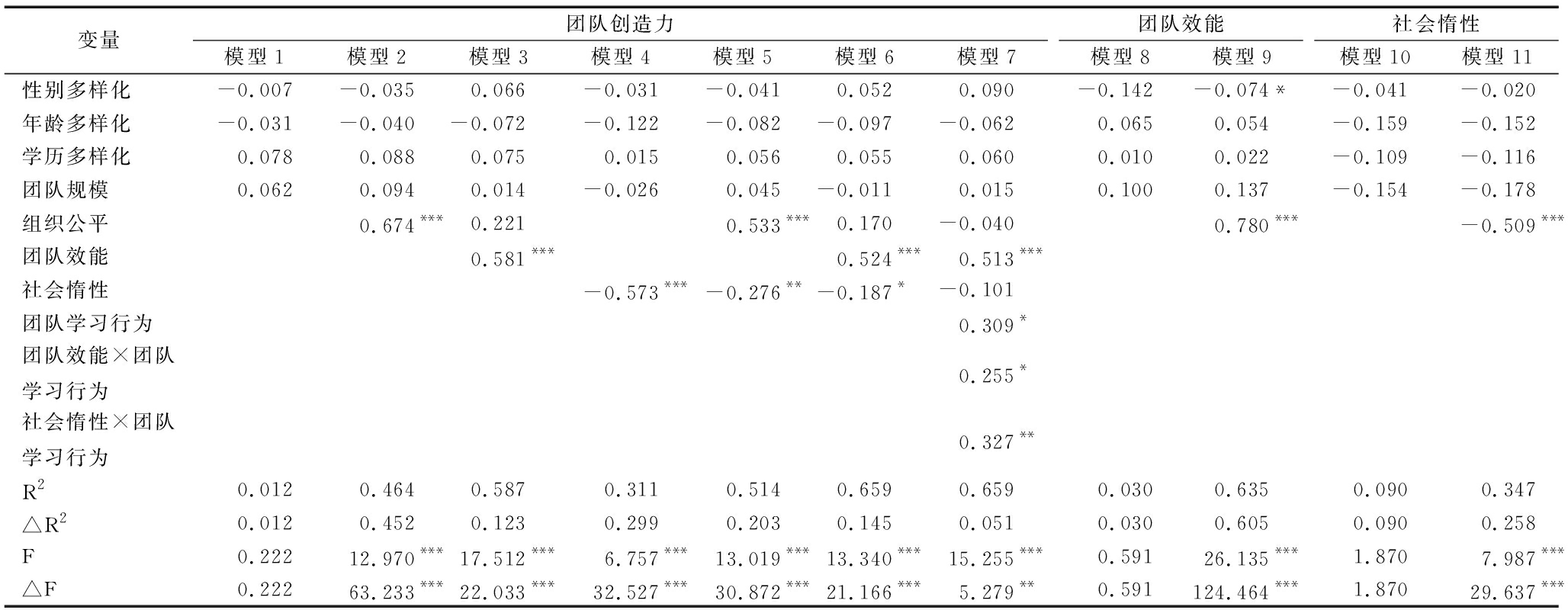

本研究采用SPSS23.0统计分析软件进行回归假设检验,结果见表4。由表4可知,模型9和模型11中,组织公平的标准化回归系数分别为0.780(p<0.001)和-0.509(p<0.001),表明组织公平显著正向影响团队效能,组织公平显著负向影响社会惰性,假设H1和H4均得到支持。模型4中,社会惰性的标准化回归系数为-0.573(p<0.001),表明社会惰性显著负向影响团队创造力,假设H5得到支持。

团队效能的中介作用分析结果见表4。如模型3所示,将组织公平和团队效能纳入回归方程,团队效能对团队创造力的标准化回归系数为0.581(p<0.001),即组织公平对团队创造力的标准化回归系数不显著,表明团队效能在组织公平与团队创造力间起完全中介作用。由此可知,假设H2得到支持。进一步地,采用Bootstrapping方法检验中介效应,将抽样设定为5 000次,构造95%的置信区间。结果表明,组织公平通过团队效能作用于团队创造力的间接效应值为0.453,置信区间为[0.190,0.671],不包含0,即假设H2再次得到验证。

社会惰性的中介作用分析结果见表4。如模型5所示,将组织公平和社会惰性均纳入回归方程,社会惰性对团队创造力的标准化回归系数为-0.276(p<0.01),组织公平对团队创造力的标准化回归系数由β=0.674(p<0.001)降为β=0.533(p<0.001),表明社会惰性在组织公平与团队创造力间起部分中介作用。由此可知,假设H6得到支持。进一步地,采用Bootstrapping方法检验中介效应,将抽样设定为5 000次,构造95%的置信区间。结果表明,组织公平通过社会惰性作用于团队创造力的间接效应值为0.141,置信区间为[0.027,0.257],不包含0,即假设H6再次得到验证。

如模型6所示,将组织公平、社会惰性和团队效能同时纳入回归方程后得到,社会惰性对团队创造力(β=-0.187(p<0.05))和团队效能对团队创造力(β=0.524(p<0.001))的标准化回归系数均显著,而组织公平对团队创造力的标准化回归系数不显著,证明组织公平与团队创造力间的双中介效应显著成立,且起到了完全中介作用。

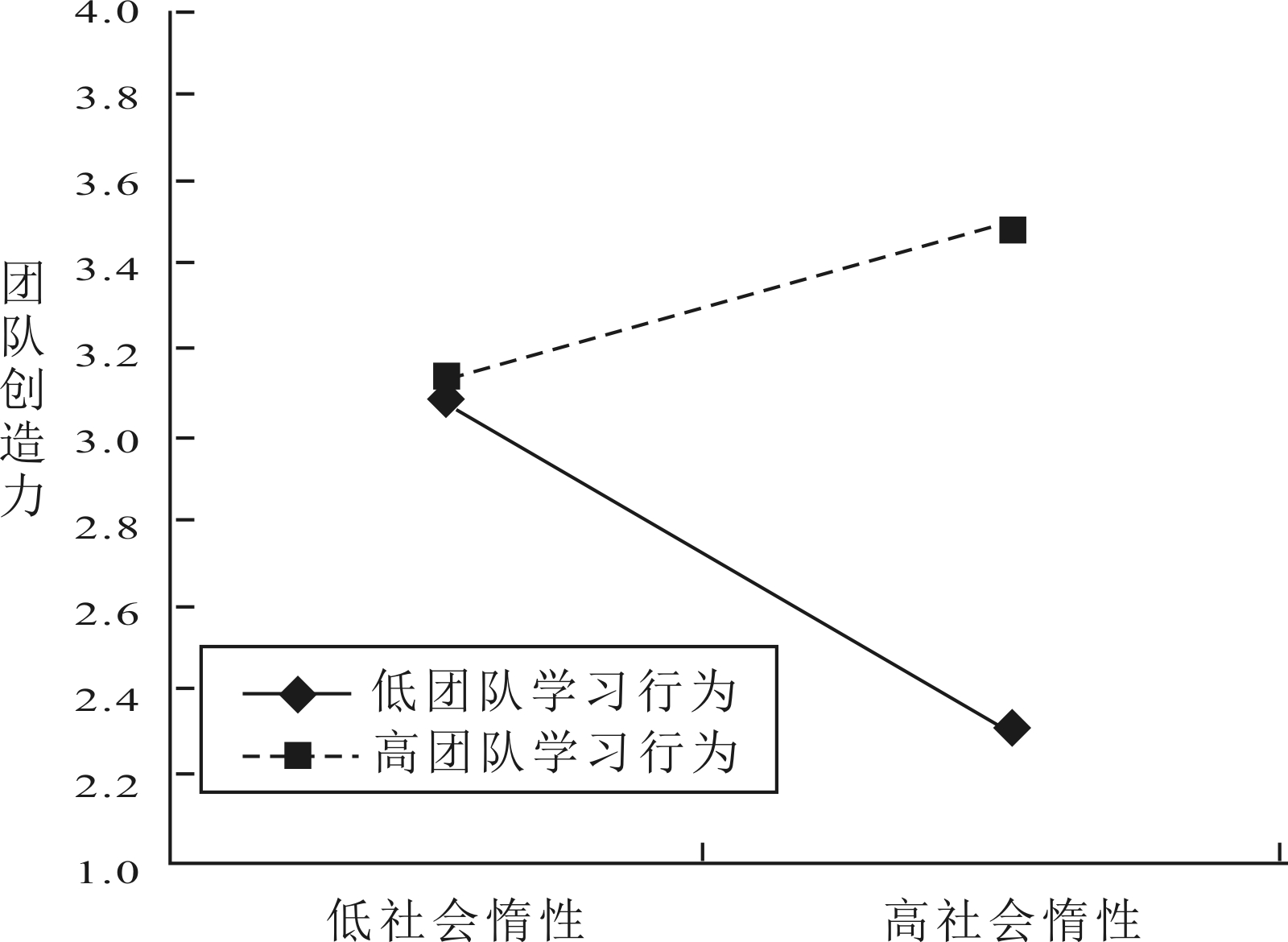

团队学习行为的调节效应分析结果见表4。在模型7中,团队效能与团队学习行为交互项系数为β=0.255(p<0.05),社会惰性与团队学习行为交互项系数为β=0.327(p<0.01),表明团队学习行为会显著正向调节团队效能与团队创造力关系、社会惰性与团队创造力关系,假设H7和H8得到支持,调节效果见图2和图3。

表4 回归分析结果

变量团队创造力模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7团队效能模型8模型9社会惰性模型10模型11性别多样化-0.007-0.0350.066-0.031-0.0410.0520.090-0.142-0.074*-0.041-0.020年龄多样化-0.031-0.040-0.072-0.122-0.082-0.097-0.0620.0650.054-0.159-0.152学历多样化0.0780.0880.0750.0150.0560.0550.0600.0100.022-0.109-0.116团队规模0.0620.0940.014-0.0260.045-0.0110.0150.1000.137-0.154-0.178组织公平0.674***0.2210.533***0.170-0.0400.780***-0.509***团队效能0.581***0.524***0.513***社会惰性-0.573***-0.276**-0.187*-0.101团队学习行为0.309*团队效能×团队学习行为0.255*社会惰性×团队学习行为0.327**R20.0120.4640.5870.3110.5140.6590.6590.0300.6350.0900.347△R20.0120.4520.1230.2990.2030.1450.0510.0300.6050.0900.258F0.22212.970***17.512***6.757***13.019***13.340***15.255***0.59126.135***1.8707.987***△F0.22263.233***22.033***32.527***30.872***21.166***5.279**0.591124.464***1.87029.637***

4 结语

基于公平理论和社会认知理论,本研究从社会惰性与团队效能双重视角,检验组织公平对创业团队创造力的双中介路径,进而解答并厘清组织公平感对创业团队创造力的内在作用机理。

4.1 研究结果

研究结果表明:①团队效能在组织公平与团队创造力间的中介作用显著。这是因为当团队内部营造出公平氛围时,团队成员更愿意与其他成员合作并产生积极的协同效应,有助于提升团队效能,促使团队偏好于创造力相关活动,最终提高团队创造力;②社会惰性在组织公平与团队创造力间的中介作用显著。这是因为规章、制度、机制等方面的公平有助于客观评估和识别团队成员贡献,进而削弱成员社会惰性倾向,促使其积极地进行人际互动和知识分享,提升自身知识水平和技能,从而形成创造性思维;③团队学习行为分别正向调节团队效能与团队创造力、社会惰性与团队创造力关系。由于团队成员行为会受到外部情境因素及成员自我构建因素的交互影响,当团队情境鼓励获取新知识、形成新思维及反思问题时,会形成良好的反馈机制,激发成员积极参与新想法产生过程,从而提升团队效能对团队创造力的正向影响,减弱社会惰性对团队创造力的负向影响。

4.2 理论意义

本研究的理论贡献在于:①基于公平理论和社会认知理论,从社会惰性和团队效能双重视角实证揭示了组织公平感对创业团队创造力的内在作用机理,为团队创造力研究提供了新角度。此外,以往学者们仅考察了团队效能对创造力的促进作用,忽视了抑制团队创造力与缓解社会惰性的功能。本研究同时探讨了团队效能和社会惰性对团队创造力的不同作用路径,丰富了团队创造力实现路径的理论认知,有助于深化组织公平对创造力作用的理论解释;②以创业团队作为研究对象,丰富了社会惰性的相关研究。在中国实践情景下探讨了社会惰性的前因变量和结果变量,与Price等[16]的研究结论相一致,为社会惰性的相关争论提供了中国管理实践证据,有助于社会惰性理论体系的建立;③团队学习行为作为团队效能和社会惰性发挥效用的边界条件亦得到了证实。团队成员行为会受到外部情境因素和自身因素的共同影响,未来在研究个体认知活动时,要考虑情境因素的影响,这对学者开拓思路具有一定借鉴意义,同时,拓展了团队学习行为情境分析。目前,大多数研究都是针对团队学习行为的前因和后果进行分析,将其作为团队情境进行分析的较少,未来学者可以更加关注团队学习行为情境的作用。

4.3 管理启示

本研究的管理启示在于:①为了提升创造力,创业活动中不仅要关注团队效能对创造力的促进作用,还要关注社会惰性可能产生的抑制作用。与此同时,应结合我国管理实践,在团队内部营造公平公正的团队氛围。一方面要形成公平合理的薪酬分配体系、绩效考核制度和奖惩机制等,并公正透明地执行相关程序;另一方面团队应根据成员个体特质、兴趣爱好和工作能力安排工作,让他们感受到工作意义和个人价值,从而缓解付出与回报不匹配的矛盾,有效激发团队成员积极性。通过实施这些措施,能充分发挥组织公平对团队效能的促进作用和对社会惰性的抑制作用,最大限度提升团队创造力;②随着创业团队规模扩大,应着重关注成员社会惰性倾向,通过外出拓展培训、专业心理咨询辅导等方式尽可能缓解成员消极情绪,培养成员积极的内在工作动机,充分调动他们的工作主动性和积极性,最大限度降低社会惰性;③创业团队需要不断鼓励成员探索新技术、学习新知识、分享经验、反思过去,在团队内部形成良好反馈机制,促进团队成员知识和技能水平提高,通过激励个人创新、优化团队内部,进一步提升团队绩效,实现团队目标。

4.4 局限和展望

本研究也存在一定局限性:①调查数据均由同一被试填写,可能存在主观性和共同方法偏差问题。未来研究可以从不同时点、不同来源进行数据收集,以确保研究结论更准确;②本研究使用的社会惰性量表尽管有较强的科学逻辑性,但由于是基于西方文化情景设计的问卷,其普适性可能存在一定限制。未来可以基于中国文化情景开发出更为科学合理、更适合中国现实的社会惰性量表;③未来研究可以探究影响社会惰性和团队创造力关系的其它情境因素,如集体主义等。这可为管理实践提供更多的权变管理依据。

参考文献:

[1] 祝振铎.创业导向、创业拼凑与新企业绩效:一个调节效应模型的实证研究[J].管理评论,2015,27(11):57-65.

[2] 王国红,周建林,秦兰.创业团队认知研究现状探析与未来展望[J].外国经济与管理,2017,39(4):3-14.

[3] KIM M, SHIN Y. Collective efficacy as a mediator between cooperative group norms and group positive affect and team creativity[J]. Asia Pacific Journal of Management,2015,32(3):693-716.

[4] PERRY-SMITH J E, SHALLEY C E. A social composition view of team creativity: the role of member nationality heterogeneous ties outside the team[J]. Organization Science, 2014(25):1434-1452.

[5] 张宁俊,张露,王国瑞.关系强度对团队创造力的作用机理研究[J].管理科学,2019,32(1):101-113.

[6] 薛会娟.研发团队中的效能感与创造力的关系——跨层次研究[J].南开管理评论,2013,16(5):71-76.

[7] COLLINS C J,SMITH K G.Knowledge exchange and combination: the role of human resource practices in the performance of high-technology firms[J]. Academic of Management Journal,2006, 49(3): 544-560.

[8] AMBROSE M L, SCHMINKE M. The role of over all justice judgments in organizational justice research: a test of mediation[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(2):491-500.

[9] 徐虹,梁佳,李惠璠,等.顾客不当对待对旅游业一线员工公平感的差异化影响:权力的调节作用[J].南开管理评论,2018,21(5):93-104.

[10] 何轩.互动公平真的就能治疗“沉默”病吗——以中庸思维作为调节变量的本土实证研究[J].管理世界,2009,25(4):128-134.

[11] 李超平.变革型领导与团队效能:团队内合作的跨层中介作用[J].管理评论,2014,26(4):73-81.

[12] 王雁飞,朱瑜.国外社会惰性的理论与相关研究概述[J].心理科学进展,2006,24(1):146-153.

[13] BEAUREGARD T A.Fairness perceptions of work life balance initiatives: effects on counterproductive work behavior[J].British Journal of Management, 2014,25(4): 772-789.

[14] 王永丽,卢海陵,杨娜,等.基于资源分配观和补偿理论的组织公平感研究[J].管理学报,2018,15(6):837-846.

[15] COMER D R. A model of social loafing in real work groups[J]. Human Relations, 1995,48(6):647-667.

[16] PRICE K H, HARRISON D A, GAVIN J H. Withholding inputs in team contexts: member composition, interaction processes, evaluation structure, and social loafing[J]. Journal of Applied Psychology,2006,91(6):1375-1384.

[17] 刘振华,闵庆飞,刘子龙.虚拟团队中的社会惰性——基于知识型团队的实验研究[J].系统工程理论与实践,2015,35(1):115-123.

[18] 陈璐,柏帅皎,王月梅.CEO变革型领导与高管团队创造力:一个被调节的中介模型[J].南开管理评论,2016,19(2):63-74.

[19] 刘冰,徐璐,齐蕾.时间领导与团队学习行为——基于建筑业项目团队的调查研究[J].中国软科学,2017,32(1):115-126.

[20] 张勇,刘海全,王明旋,等.挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的影响:自我效能的中介效应与组织公平的调节效应[J].心理学报,2018,50(4):450-461.

[21] BANDURA A.Self-efficacy: the exercise of control[M]. New York: Freeman, 1997.

[22] GONCALO J A, POLMAN E, MASLSCH C. Can confidence come too soon? collective efficacy,conflict and groupperformance over time[J]. Organizational Behaviorand Human Decision Processes, 2010,113(1):13-24.

[23] MURPHY S M, WAYNE S J, LIDEN R C, et al. Understanding social loafing: the role of justice perceptions and exchange relationships[J]. Human Relations,2003,56(1):61-84.

[24] LUO Z, QU H, MARNBURG E. Justice perceptions and drives of hotel employee social loafing behavior[J].International Journal of Hospitality Management, 2013(33):456-464.

[25] 聂婷,丘腾峰.基于压力源-情绪模型的网络闲散行为形成机制研究[J].管理学报,2019,16(5):686-693.

[26] OLKKONEN M,LIPPONEN J.Relationships between organizational justice, identification with organization and work unit, and group-related outcomes[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2006,100(2): 202-215.

[27] KERR N L. Motivation losses in small groups: a social dilemma analysis[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983,45(4):819-828.

[28] GEORGE J M. Extrinsic and intrinsic origins of perceived social loafing in organizations[J].Academy of Management Journal, 1992(35):191-202.

[29] 戴万亮,杨皎平,李庆满.内部社会资本、二元学习与研发团队创造力[J].科研管理,2019,40(1):159-169.

[30] HOBFOLL S E. Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress[J]. American Psychologist, 1989,44(3): 513-524.

[31] ZOU L, ZHANG J, LIU W. Perceived justice and creativity in crowdsourcing communities: empirical evidence from China[J]. Social Science Information, 2015 ,54(3):253-279.

[32] 王晓红,徐峰.知识创新团队内部创造力传导机制研究——基于创新过程视角[J].科学学与科学技术管理,2019,40(1):34-50.

[33] ARYEE S, SUN L Y, CHEN Z X G, et al. Abusive supervision and contextual performance: the mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of work unit structure[J].Management & Organization Review, 2008,4(3):393-411.

[34] AMBROSE M L, SEABRIGHT M A, SCHMINKE M. Sabotage in the workplace: the role of organizational injustice[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2002(89):947-965.

[35] 郑晓明,刘鑫.互动公平对员工幸福感的影响:心理授权的中介作用与权力距离的调节作用[J].心理学报,2016,48(6):693-709.

[36] EDMONDSON A C. Psychological safety and learning behavior in work teams[J].Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 350-383.

[37] BARRICK M R, PARKS L, MOUNT M K. Self-monitoring as a moderator of the relationships between personality traits and performance[J]. Personnel Psychology, 2005,58(3):745-767.

[38] 邓今朝,喻梦琴,丁栩平.员工建言行为对团队创造力的作用机制[J].科研管理,2018,39(12):171-178.

[39] CHEN G, KANFER R. Toward a systems theory of motivated behavior in work teams[J]. Research in Organizational Behavior, 2006(27):223-267.

[40] 何奕.学习目标取向对创造力影响的多层次研究[J].科学学与科学技术管理,2018,39(6):136-148.

[41] WEST G P. Collective cognition: when entrepreneurial teams, not individuals, make decisions[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2007,31(1):77-102.

[42] NIEHOFF BRIAN P, MOORMAN.ROBERT H.Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior[J].Academy of Management Journal, 1993, 36(3): 527-556.

[43] 陈伟,杨早立,朗益夫.团队断裂带对团队效能影响的实证研究——关系型领导行为的调节与交互记忆系统的中介[J].管理评论,2015,27(4):99-110+121.

[44] LUO Y, LI G, LIU H.Directive versus participative leadership: dispositional antecedents and team consequences[J].Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2017(1):17357.

[45] SHIN S J, KIM T-Y, LEE J-Y.et al.Cognitive team diversity and individual team member creativity: a cross-level interaction[J].Academy of Management Journal, 2012,55(1):197-212.

(责任编辑:胡俊健)

![]()