0 引言

产业政策(Industrial policy)是政府引导产业发展、调整产业结构失衡、构建良序市场竞争的宏观经济政策[1]。中国特色社会主义市场经济体制与世界政治经济形势都决定产业政策是一项长期应用工具,尤其在新一轮技术革命、全球经济布局调整与动荡下,其应用或将更加频繁、广泛。产业政策会冲击企业现有商业模式(Business model),影响企业产出,进而对整个产业或经济产生外部性[2]。真正的产业变革绝不仅限于一项关键核心技术的突破,转型升级的成功来自将新技术恰当地嵌入一个强大的商业模式。作为一项非技术创新,商业模式创新超出单纯引入新产品或新服务的范畴,通过整合各种利益相关者参与价值创造和获取,以开发新的市场机会,是企业竞争优势的关键来源,在改变现有社会生产、消费方式从而实现系统性社会经济变革方面扮演着重要角色[3]。

商业模式创新嵌入特定制度环境与社会情境[4],不可避免地受到产业政策影响。底层技术、满足顾客需求的既定逻辑,以及产业政策等政府监管措施的变化,将冲击企业之间客观的相互依存关系,企业需要创新、重塑商业模式[5-6],促进技术货币化及技术本身的研发产出。可见,现有研究认识到产业政策是商业模式创新的重要外生变量,但其影响商业模式创新的路径仍是未被清晰解释的关键问题。而且,现有商业模式创新测评理论支撑不足,评价结论也过于模糊。因此,探究我国产业政策对商业模式创新的影响效应,设定商业模式创新评价标准,在理论与实践上都具有其独特价值。

鉴于此,本文聚焦我国光伏和人工智能两个战略性新兴产业,采用清晰集QCA方法探究产业政策与商业模式创新之间的深层次关系。本文旨在解决两个关键问题:作为一个前因变量,产业政策如何与影响商业模式创新的其它变量组合,引致高层次或低层次商业模式创新?如何更好地测评商业模式创新并提出优化策略?本文通过对光伏和人工智能产业进行实证研究,试图为这两个产业带来宏观和微观两个方向的对策启示,也为其它产业商业模式创新、转型提供一个可行方案。

本研究主要贡献表现在以下方面:首先,发展和丰富商业模式创新理论,从组态比较理论新视角研究商业模式创新的前因组合方式和测评方法;其次,实证分析产业政策与其它前因要素引致不同层次商业模式创新的组合方式,可为光伏和人工智能企业实现高层次商业模式创新提供新的理论指导,也有助于其它类型企业适应和利用产业政策变化从而选择合适的商业模式创新路径;最后,可为政府运用产业政策工具影响不同层次商业模式创新提供一个新思路,有助于提升产业政策设计的实效性。

1 文献综述

1.1 产业政策

产业政策是服务于特定产业的宏观经济政策,通过引导和干预产业或经济发展,解决特定市场失灵问题,甚至引导多维产业结构变革,为经济体系朝着特定道路发展创造条件[7-8]。然而,新经济环境下,传统产业政策模式无法更好地促进产业或经济跃迁到更高质量水平的发展轨道,甚至产生阻碍作用[9-10],如光伏产能过剩和新能源汽车“骗补”事件。基于权变情境理论,产业政策的实效性依赖于产业政策的属性特征以及政府组织和企业等多方群体协同推进[11]。产业政策的属性特征是指政府为实现特定经济或行业发展目标,对相关企业开展的选择、激励和介入活动,是理解产业政策实效性的特性变量[1]。

依据政策发挥作用的方式,本文从选择水平、激励水平和介入水平3个方面刻画产业政策的属性特征。首先是选择水平,即政策在哪一时间点选择何种区域的产业和企业作为产业政策的受力对象。产业政策选择水平影响企业进入壁垒,决定企业进入或退出市场所需成本。政府针对重点产业实施倾斜政策,微观企业能够明显感知到其处于政策作用的位置,包括核心域、边缘域和普适域。其次是激励水平,即政策以何种方式激励目标产业和企业,包括货币激励、非货币激励和兑现方式等[10,12]。产业政策激励水平能够改变自身资源配置,影响企业发展方向。最后是介入水平,即政府以何种方式介入企业经营活动,如资源介入、人员介入和活动介入等(张莉等,2017;张龙鹏等,2016)。产业政策介入水平是指政府强制企业进入其规划的方向,制定相应战略,包括高度、中度和低度介入域。

1.2 商业模式创新

尽管商业模式有多种定义,但主流研究普遍认同商业模式是企业创造、传递和获取价值的基础架构[5],是描述焦点企业与众多利益相关者相互依赖的活动系统。存在被广泛接受的商业模式组件,即价值主张、价值创造和价值获取。其中,价值主张描述焦点企业在目标市场向顾客提供产品或服务,定义向顾客提供的价值[13];价值创造描述实现顾客价值主张和价值获取需要的资源清单和基本流程,以及如何创造预先计划的用户价值或使用价值[14];价值获取解释焦点企业以何种成本获取利润的方式,包括交换价值、收入来源、支付方式、周转率等[15]。

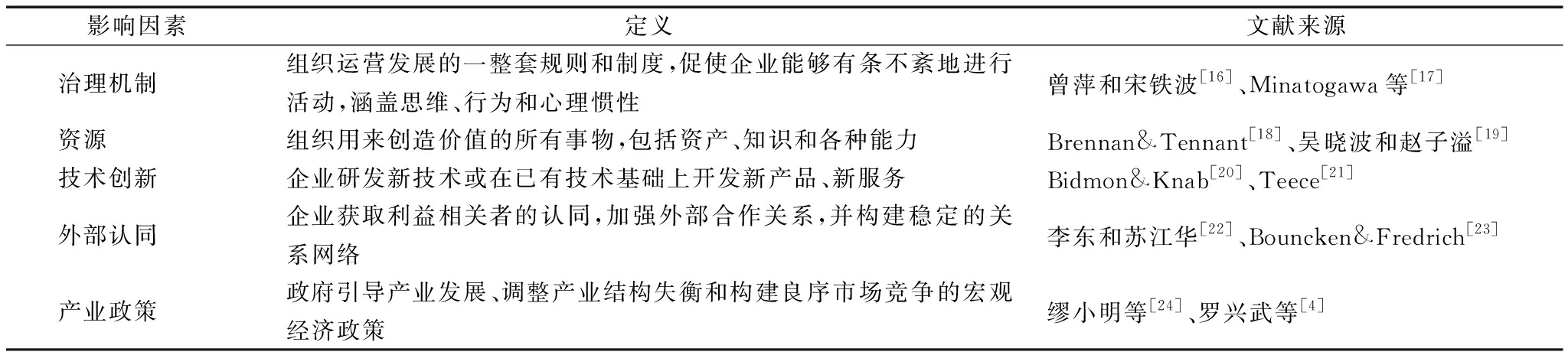

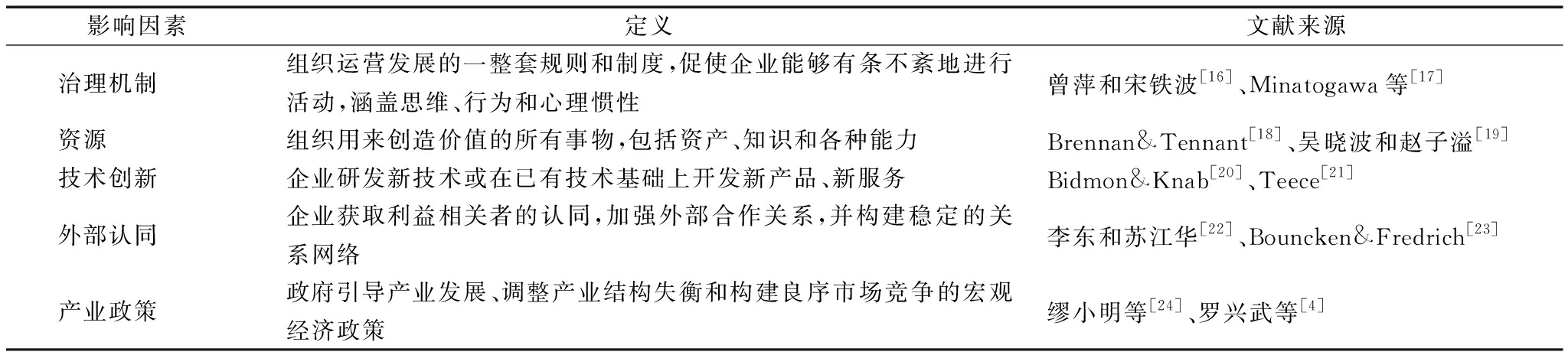

商业模式创新被定义为企业价值创造与获取的新方式,通过改变商业模式的一个或多个组件实现,最终结果取决于所有相关组件之间的交互作用。商业模式创新是一个复杂的耦合过程,由多种因素组合驱动。本文基于文献研究法,识别出影响商业模式创新的要素(见表1),具体包括治理机制、技术创新、资源、利益相关者认同和产业政策等。现有商业模式创新测评大多依据商业模式属性特征或市场绩效,计算方法较为复杂,且一般为事后评价,无论是理论还是方法都存在难以忽视的缺陷。

表1 商业模式创新影响因素

影响因素定义文献来源治理机制组织运营发展的一整套规则和制度,促使企业能够有条不紊地进行活动,涵盖思维、行为和心理惯性曾萍和宋铁波[16]、Minatogawa等[17]资源组织用来创造价值的所有事物,包括资产、知识和各种能力Brennan&Tennant[18]、吴晓波和赵子溢[19]技术创新企业研发新技术或在已有技术基础上开发新产品、新服务Bidmon&Knab[20]、Teece[21]外部认同企业获取利益相关者的认同,加强外部合作关系,并构建稳定的关系网络李东和苏江华[22]、Bouncken&Fredrich[23]产业政策政府引导产业发展、调整产业结构失衡和构建良序市场竞争的宏观经济政策缪小明等[24]、罗兴武等[4]

1.3 产业政策与商业模式创新的关系

理论界针对产业政策的实施效果及其原因进行了大量探讨,提出促进和抑制两种效应。如陈志[25]认为,产业政策可以调整和维护公平的竞争环境,有利于企业在市场中获取关键资源,减少市场垄断,为新商业模式的可行性提供支持;Ghazinoory等[26]强调,当政策释放许多不稳定、未知和模糊信号时,企业设计、调整和创新商业模式将遭遇更大挑战;李东和苏江华[22]指出,政策环境和市场竞争是商业模式创新过程中的情境要素,政策环境会影响商业模式构成规则,改变商业模式由一种均衡状态向另一种均衡状态演化的进程和结果;罗兴武等[4]在商业模式创新研究中引入政策导向和合法性导向视角,政策导向程度通过影响组织合法性,间接影响商业模式创新在组织中的作用。商业模式存在交易属性和制度属性,因而政策导向为企业商业模式创新提供了依据和条件,同时对企业策略与政策规定进行匹配,有利于商业模式从中获得合法性。只有获得合法性的商业模式才会被更多投资者认同,而这种认同可以为企业带来资金支持,降低风险和成本,有利于完善价值创造和价值获取机制。

2 研究设计

2.1 方法选择

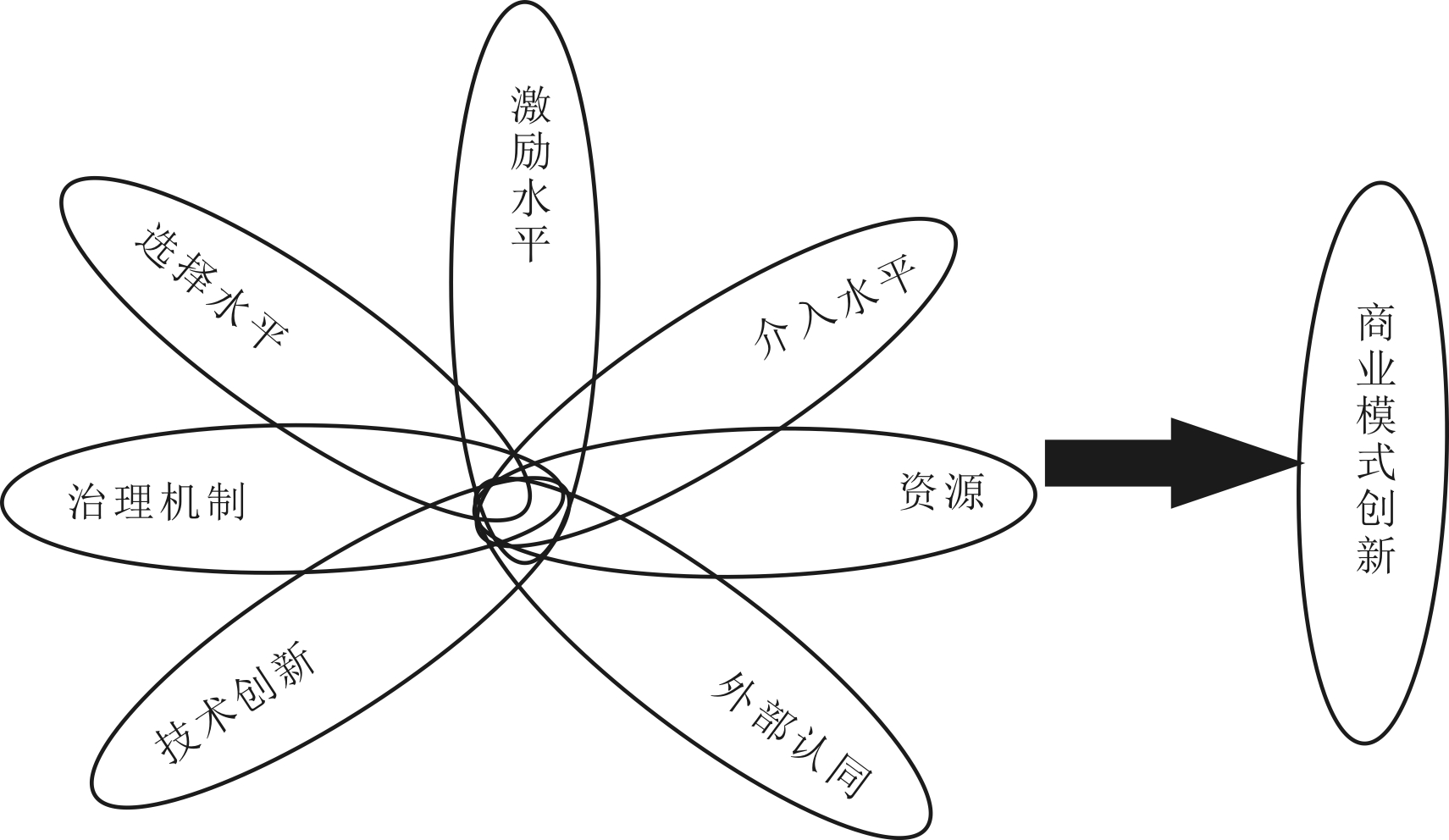

定性比较分析(QCA)是融合定量与定性思维的组态比较方法,善于解决多个存在复杂关系的条件变量如何引致特定结果发生的社会议题[27-28]。商业模式创新是一个复杂的耦合过程,除产业政策外,还存在多种影响因素,共同决定商业模式创新水平。探索产业政策如何与其它条件耦合从而促进特定水平的商业模式创新,是一个多重复杂并发因果的社会问题,适用于QCA方法。本文以产业政策的3个属性水平、技术创新、治理机制、资源和外部认同7个要素为前因条件,运用清晰集QCA求解高层次或低层次商业模式创新(结果变量)路径,探究产业政策对商业模式创新的影响效应,分析模型如图1所示。

2.2 样本选择与数据来源

本研究聚焦制造业的两个子产业:光伏产业和人工智能产业。原因如下:首先,政府高度关注制造业,从《中国制造2025》可以看出,中国制造业转型升级前景十分美好,国家对从制造业大国迈向制造强国信心十足,产业政策的作用不言而喻,光伏和人工智能产业分别属于高端设备制造和智能制造;其次,这两类产业的阶段性发展与产业政策息息相关;最后,对光伏和人工智能产业进行横向比较,可以得出普遍适用的结论。

本文选择2019年6月东方财富网公布的光伏概念股和人工智能概念股企业作为初始样本,各指标统计数据来源于国泰安数据库和上市公司年报。样本筛选标准如下:①选择2018年A股上市企业数据;②选择主营业务为光伏、太阳能、新能源发电以及人工智能、机器人、智能识别的企业;③删除ST类样本和数据缺失较多的样本。最终保留光伏能源上市公司82家和人工智能上市公司52家。

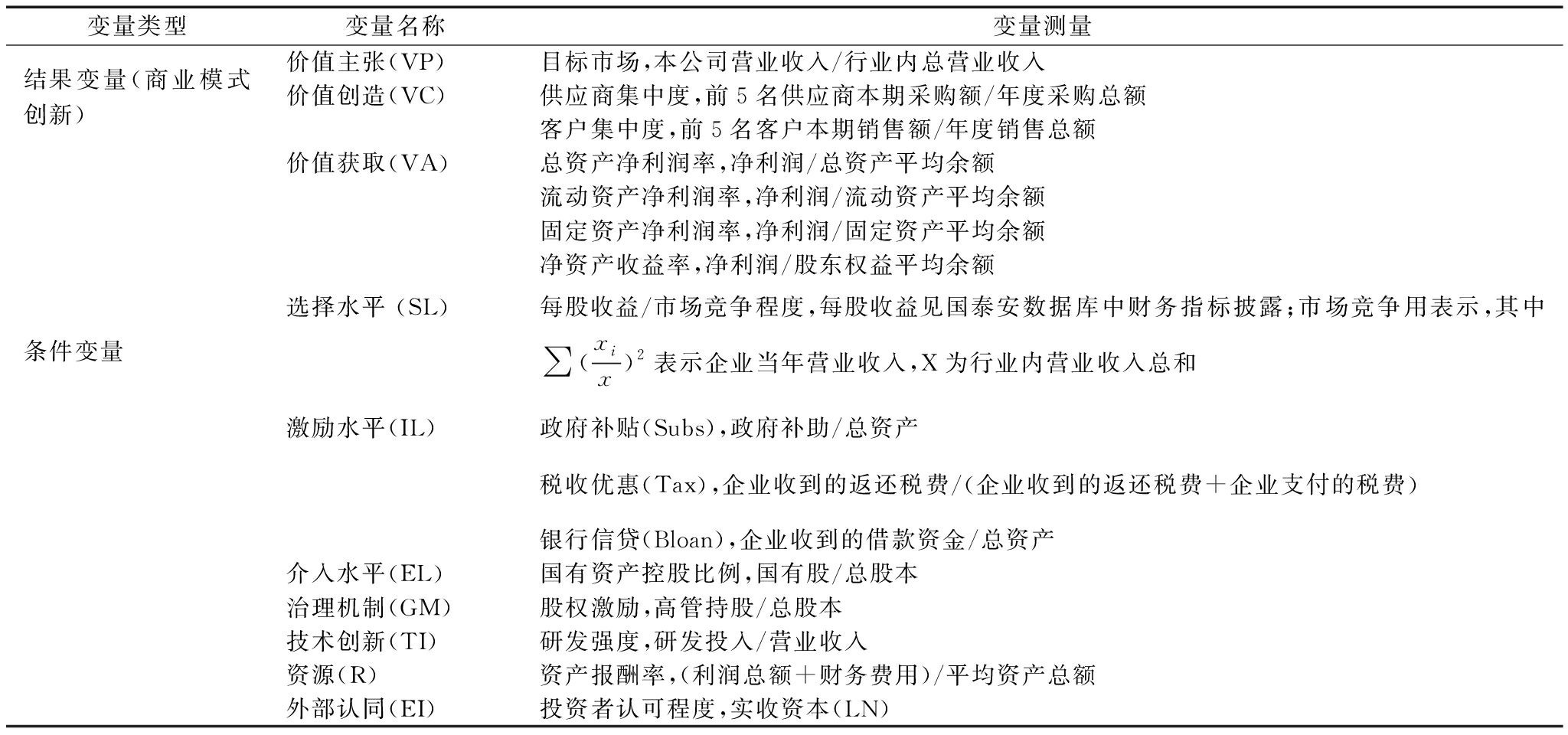

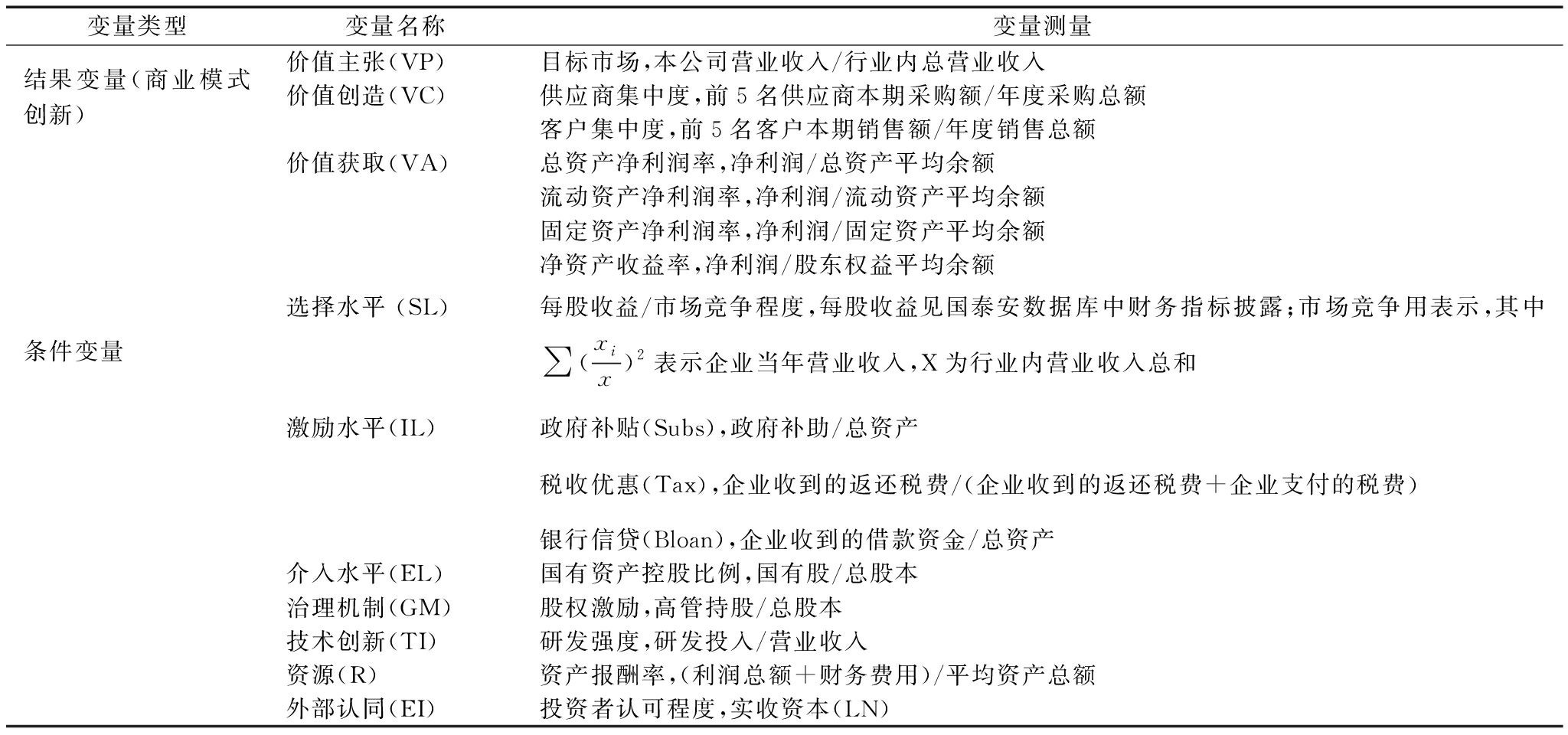

2.3 变量测量

2.3.1 商业模式创新

结果变量商业模式创新(BMI)测量借鉴Amit&Zott[29]评价商业模式创新的研究,采用价值主张、价值创造和价值获取3个组件衡量。价值主张(VP)和价值创造(VC)部分测量指标参照翟淑萍等[30]关于商业模式创新的测量方法;价值获取(VA)体现的是企业为实现价值创造形成的盈利模式,因此选择与企业盈利性相关的4个指标[31]。基于上市公司披露的数据,采用SPSS 23.0,通过KMO和 Bartlett检验判断因子分析的可行性。结果显示,两个样本的KMO值均大于0.5, Bartlett值均小于0.01,适合作因子分析。因此,对商业模式创新3个维度取均值,以BMI =(VP+VC+VA)/3作为最终衡量商业模式创新的综合得分指标。

2.3.2 产业政策属性水平

选择水平(SL)测量主要借鉴刘婷婷等(2019)的研究,通过政府对企业的选择性程度反映,政府会选择经营效益好的企业,加大市场中的企业竞争,市场竞争程度通过营业收入除以行业内总营业收入的平方和计算得出。因此,选择水平(SL)=每股收益/市场竞争程度。

参考刘婷婷等(2019)、柳光强(2016)的研究,采用政府补贴(Subs)、税收优惠(Tax)、银行贷款(Bloan)3个变量测量产业政策的激励水平(IL)。政府补贴采用营业外收入减去增值税返还衡量,但考虑到2017年实施新的会计准则《企业会计准则第16号——政府补助》,本研究中激励水平又涉及3种政策举措,需要将财政补贴和税收优惠分离。因此,本文选择上市公司年报中计入当期损益的政府补助,剔除税收返还的影响。与企业总资产相比,政府补助显得较少,政府补贴=计入当期损益的政府补助*100/总资产。税收优惠主要有两种衡量方式:一是计算实际税率,即所得税费用/息税前利润总额;二是计算税收优惠程度,即税收优惠=收到的返还税费/(收到的返还税费+支付的税费),得到的值越大,说明优惠程度越高。由于所得税费用与息税前利润总额的比值难以避免负值,为规避这种情况,本研究采用第二种方法进行衡量。此外,银行信贷=企业收到的借款资金/总资产。

介入水平(EL)测量借鉴刘婷婷等(2019)的研究成果,国有资产控股比例能够反映产业政策介入程度,介入水平=国有股/总股本。

2.3.3 治理机制

治理机制(GM)测量参照曾萍和宋铁波[16]的研究,通过企业对高管的股权激励反映,股权激励能够激发管理层积极投入到公司决策中,股权激励=高管持有股份/总股本。

2.3.4 技术创新

技术创新(TI)测量主要借鉴邹彩芬等[32]的研究成果,企业研发强度能够反映企业技术创新程度,技术创新=研发投入/营业收入。

2.3.5 资源

资源(R)测量借鉴赵凤等[33]的研究成果,资产报酬率能够反映企业重新配置资源的能力。因此,本研究采用该指标衡量企业的资源能力,资产报酬率=(利润总额+财务费用)/平均资产总额。

2.3.6 外部认同

外部认同(EI)测量参照李东和苏江华[22]、张庆和朱迪星[34]的研究成果,采用投资者认可程度衡量,外部认同= 实收资本。所有变量及其测量见表2。

表2 变量及测量

变量类型变量名称变量测量结果变量(商业模式创新)价值主张(VP)目标市场,本公司营业收入/行业内总营业收入价值创造(VC)供应商集中度,前5名供应商本期采购额/年度采购总额客户集中度,前5名客户本期销售额/年度销售总额价值获取(VA)总资产净利润率,净利润/总资产平均余额流动资产净利润率,净利润/流动资产平均余额固定资产净利润率,净利润/固定资产平均余额净资产收益率,净利润/股东权益平均余额条件变量选择水平 (SL)每股收益/市场竞争程度,每股收益见国泰安数据库中财务指标披露;市场竞争用表示,其中∑(xix)2表示企业当年营业收入,X为行业内营业收入总和激励水平(IL)政府补贴(Subs),政府补助/总资产 税收优惠(Tax),企业收到的返还税费/(企业收到的返还税费+企业支付的税费)银行信贷(Bloan),企业收到的借款资金/总资产 介入水平(EL)国有资产控股比例,国有股/总股本 治理机制(GM)股权激励,高管持股/总股本技术创新(TI)研发强度,研发投入/营业收入资源(R)资产报酬率,(利润总额+财务费用)/平均资产总额外部认同(EI)投资者认可程度,实收资本(LN)

2.4 真值表构建

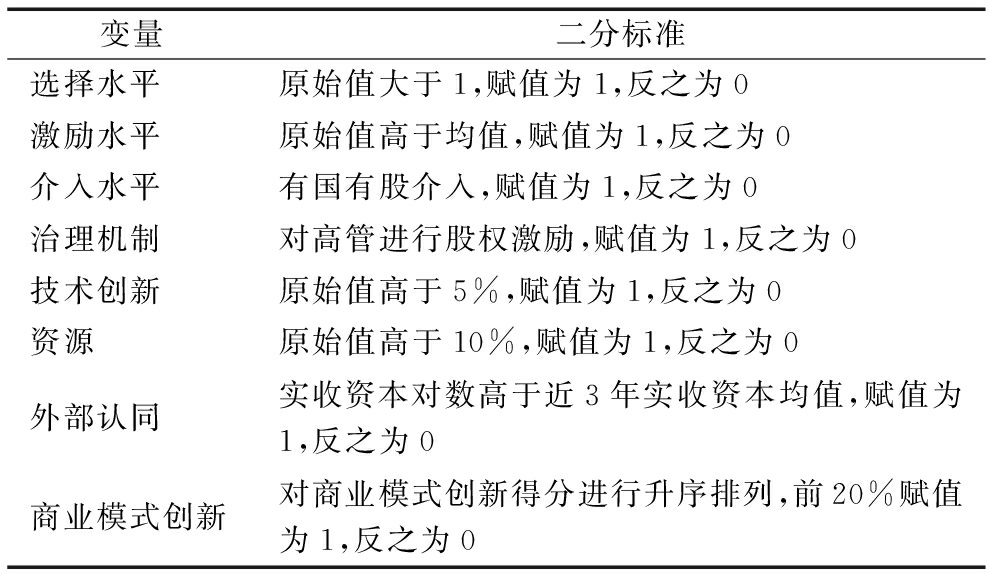

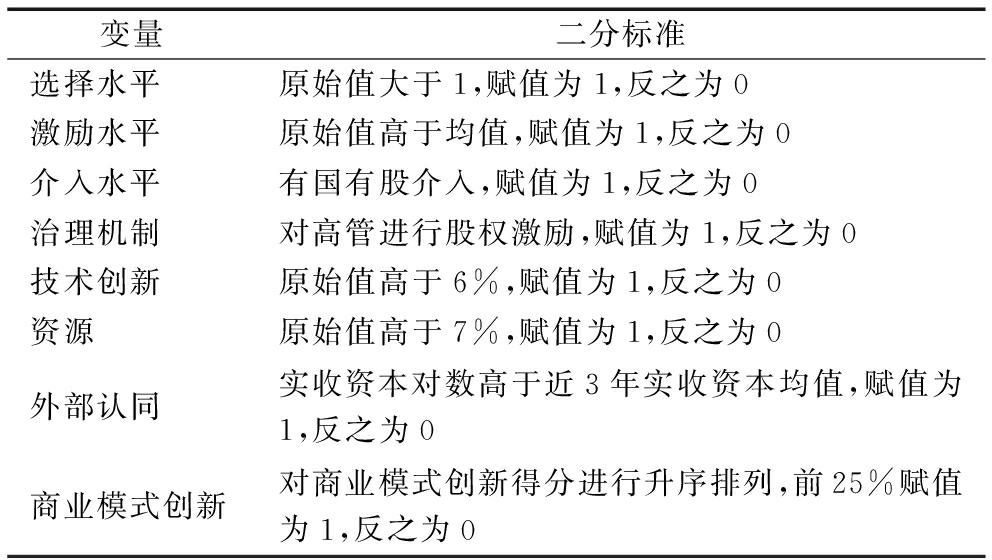

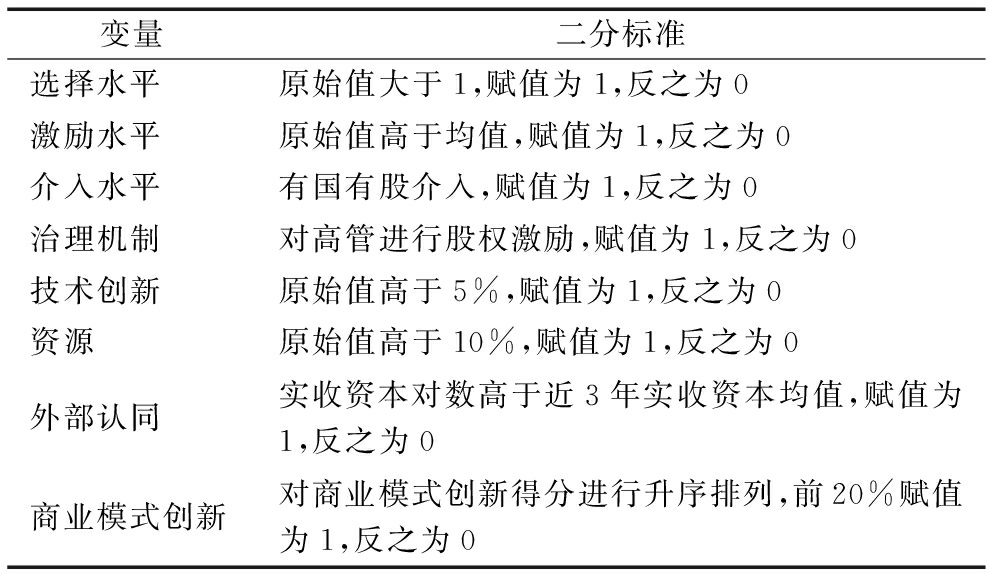

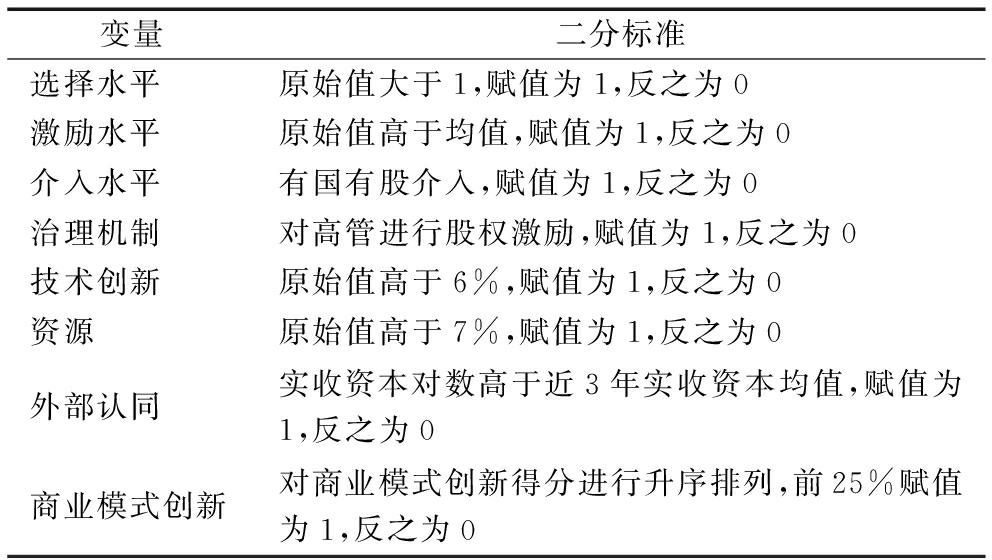

清晰集QCA需要对变量进行二分法赋值,赋值主要以实际数据分布和现实意义为标准,所有变量取值为0或1。光伏产业变量二分阈值设定如表3所示,人工智能产业变量二分阈值设定如表4所示。

表3 光伏产业前因变量与结果变量赋值标准

变量二分标准选择水平原始值大于1,赋值为1,反之为0激励水平原始值高于均值,赋值为1,反之为0介入水平有国有股介入,赋值为1,反之为0治理机制对高管进行股权激励,赋值为1,反之为0技术创新原始值高于5%,赋值为1,反之为0资源原始值高于10%,赋值为1,反之为0外部认同实收资本对数高于近3年实收资本均值,赋值为1,反之为0商业模式创新对商业模式创新得分进行升序排列,前20%赋值为1,反之为0

表4 人工智能产业前因变量与结果变量赋值标准

变量二分标准选择水平原始值大于1,赋值为1,反之为0激励水平原始值高于均值,赋值为1,反之为0介入水平有国有股介入,赋值为1,反之为0治理机制对高管进行股权激励,赋值为1,反之为0技术创新原始值高于6%,赋值为1,反之为0资源原始值高于7%,赋值为1,反之为0外部认同实收资本对数高于近3年实收资本均值,赋值为1,反之为0商业模式创新对商业模式创新得分进行升序排列,前25%赋值为1,反之为0

3 实证分析

3.1 光伏产业组态分析

3.1.1 光伏产业高层次商业模式创新引致路径

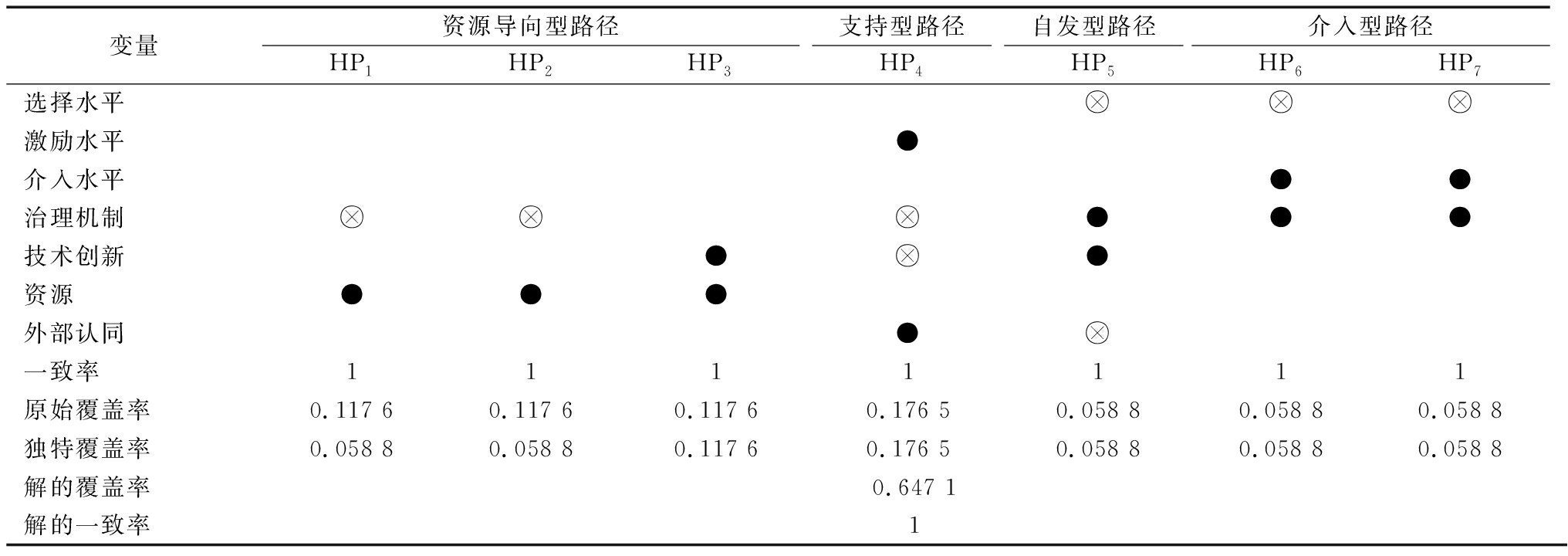

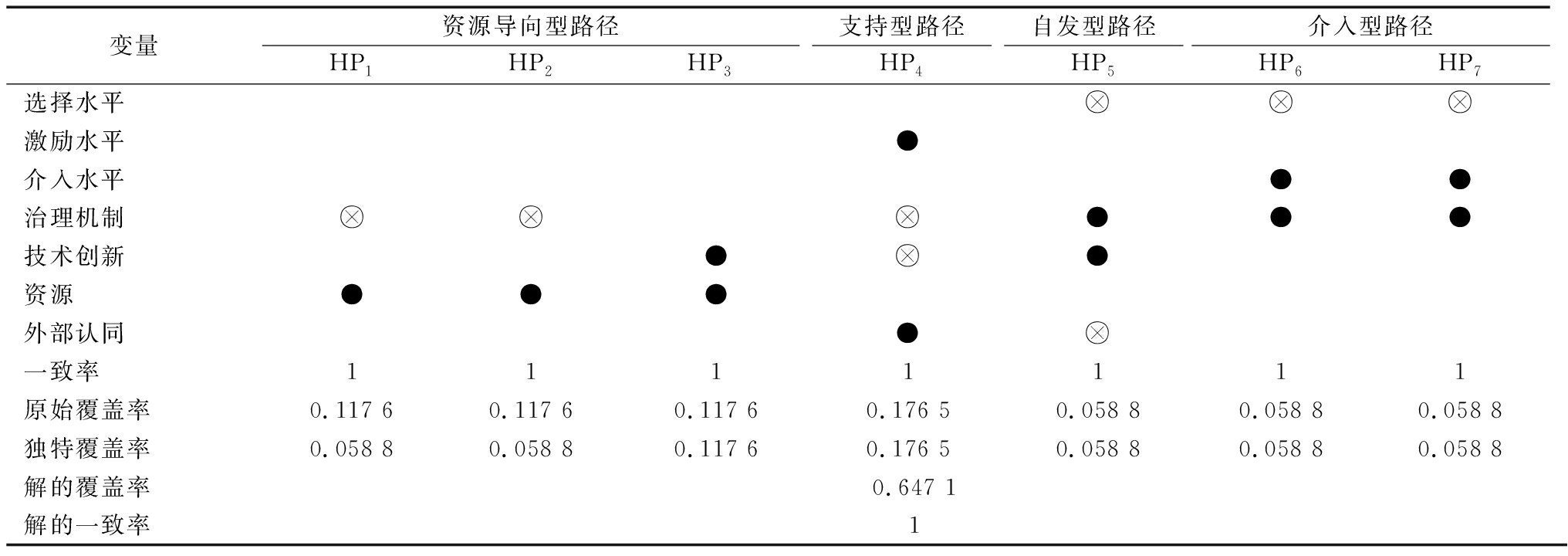

使用fsQCA 3.0软件,通过真值表算法(Truth Table Algorithm)进行删除和编码(1,0.8)。QCA提供3种解的表达,即复杂解、中间解和简约解。相比复杂解,中间解形式一般更为简单;相比简约解,中间解只纳入容易的反事实假设,因而更为可靠。因此,多数文献报告一致率大于0.8的中间解。光伏产业最终输出7条路径(见表5),其总体解的一致率为1,即该解100%引致高层次商业模式创新,可信度非常高;覆盖率为0.647 1,即可以解释实现高层次商业模式创新的企业比例为64.71%。同时,7条子路径的一致率均大于0.8,说明所有路径都通过了QCA检验。

表5 光伏产业高层次商业模式创新引致路径

变量资源导向型路径HP1HP2HP3支持型路径HP4自发型路径HP5介入型路径HP6HP7选择水平激励水平●介入水平●●治理机制●●●技术创新●●资源●●●外部认同●一致率1111111原始覆盖率0.117 60.117 60.117 60.176 50.058 80.058 80.058 8独特覆盖率0.058 80.058 80.117 60.176 50.058 80.058 80.058 8解的覆盖率0.647 1解的一致率1

注:●表示条件值为1,⊗表示条件值为0;●或⊗表示核心条件,即可完整构成某一个简约解路径;●或⊗表示外围条件,不能完整构成简约解路径;空白表示无关的情况,即其值为0或1对结果没有任何影响;下同

引致光伏产业高层次商业模式创新的路径可分为4种类型:首先是资源导向型。相较其它路径,路径HP1、HP2、HP3需要高层次资源条件,因此该类型称为资源导向型。其次是政策支持型。路径HP4的核心条件是选择水平*激励水平*~治理机制*~技术创新*~资源*外部认同,在该路径下,企业自身运营条件不足,政府通过选择水平和激励水平支持企业实现高层次商业模式创新。第三是企业自发型。路径HP5的核心条件是~选择水平*~激励水平*~介入水平*治理机制*技术创新*~资源*~外部认同,在产业政策属性特征未对部分企业发挥实际效用时,企业能够依靠完善的治理机制和高水平技术创新实现预期效果。最后是政策介入型。路径HP6、HP7中,企业自身资源和技术创新能力不足,政府通过介入水平的强制作用,完善企业治理机制,实现高层次商业模式创新。

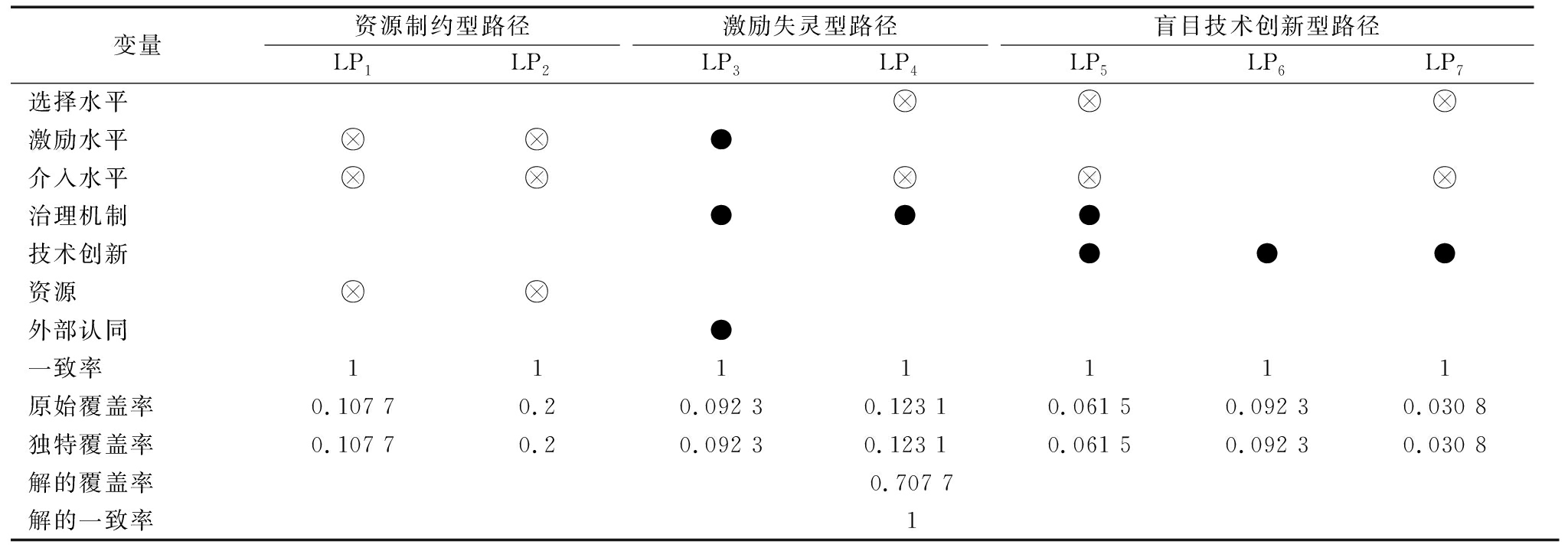

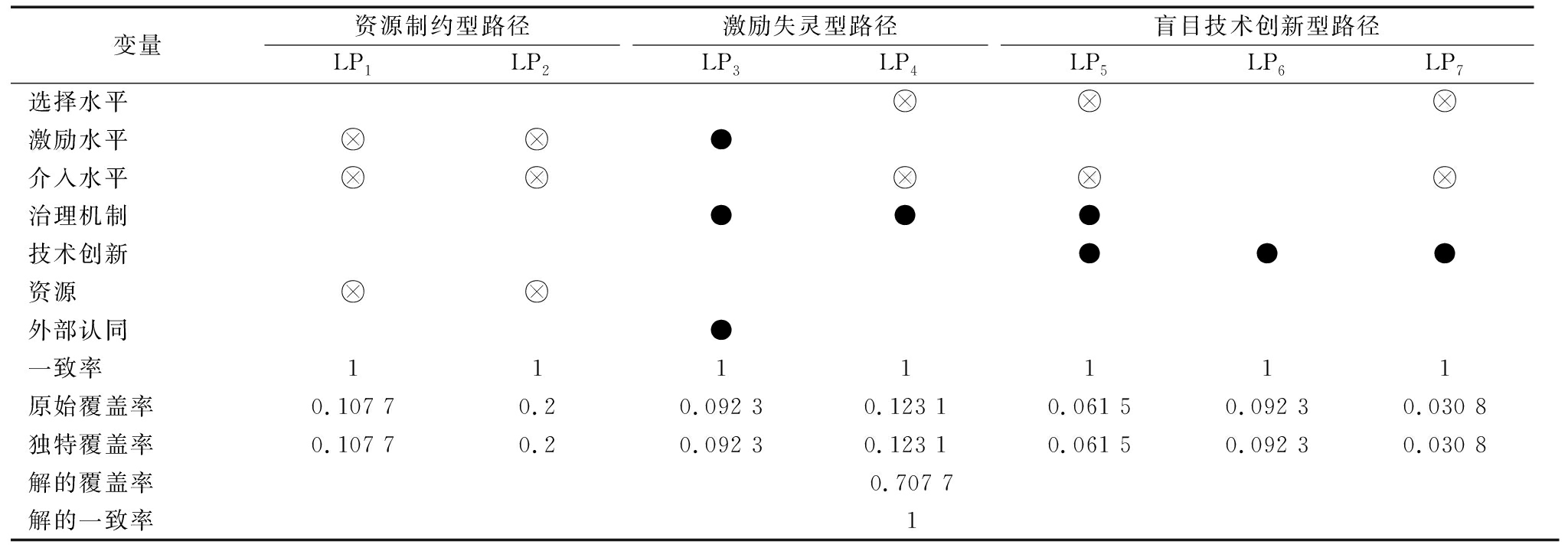

3.1.2 光伏产业低层次商业模式创新引致路径

使用fsQCA 3.0软件,运行真值表算法进行删除和编码(2,0.8),输出一致率大于0.8的中间解,如表6所示。最终输出7条路径,其总体解的一致率为1,覆盖率为0.707 7,7条子路径的一致率均大于0.8,说明所有路径都通过了QCA检验。

表6 引致光伏产业低层次商业模式创新路径

变量资源制约型路径LP1LP2激励失灵型路径LP3LP4盲目技术创新型路径LP5LP6LP7选择水平激励水平●介入水平治理机制●●●技术创新●●●资源外部认同●一致率1111111原始覆盖率0.107 70.20.092 30.123 10.061 50.092 30.030 8独特覆盖率0.107 70.20.092 30.123 10.061 50.092 30.030 8解的覆盖率0.707 7解的一致率1

低层次商业模式创新路径可分为3种类型:首先是资源制约型。相较其它路径,路径LP1、LP2存在~激励水平、~介入水平、~资源3个核心条件,即企业资源不足会影响技术创新,削弱政策激励、介入水平效果,引致低层次商业模式创新。其次是政策激励失灵型。路径LP3、LP4的共同条件是激励水平、~介入水平和~技术创新,即当产业政策介入水平低但激励水平高、企业技术创新能力不足时,会引致低层次商业模式创新。最后是盲目技术创新型。相较其它路径,路径LP5、LP6、LP7在政策介入水平低、资源不足的情况下,盲目进行技术创新,会引致低层次商业模式创新。

3.2 人工智能产业组态分析

3.2.1 人工智能产业高层次商业模式创新引致路径

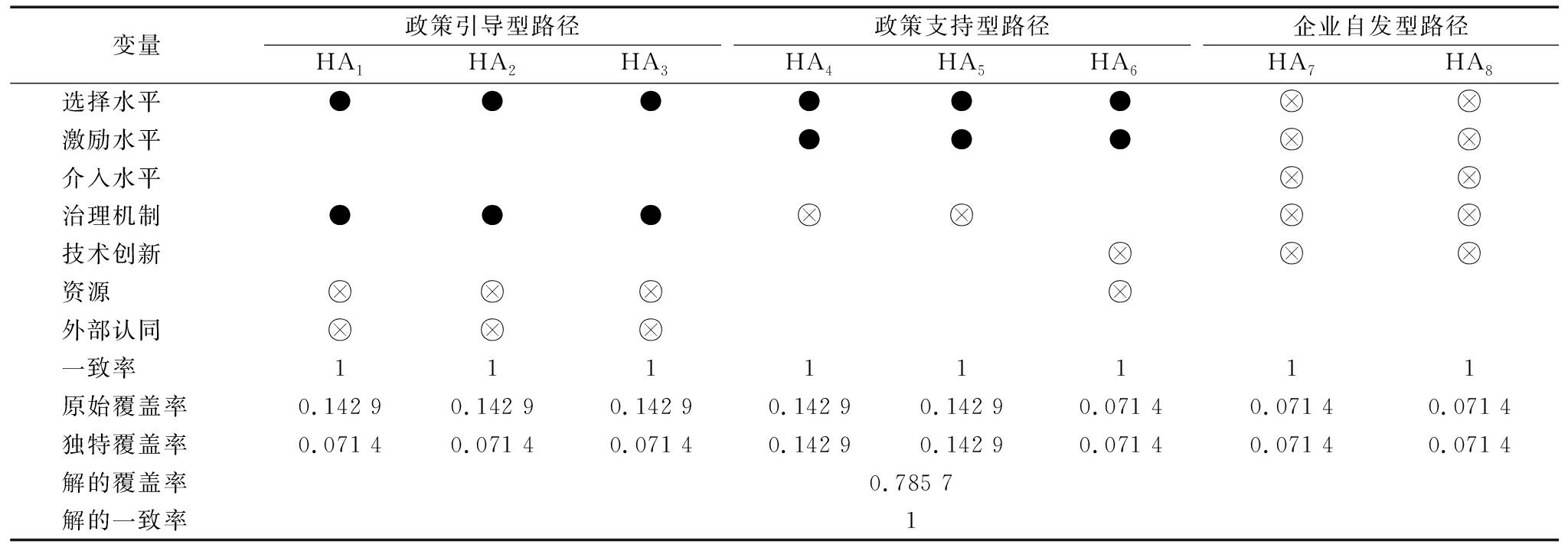

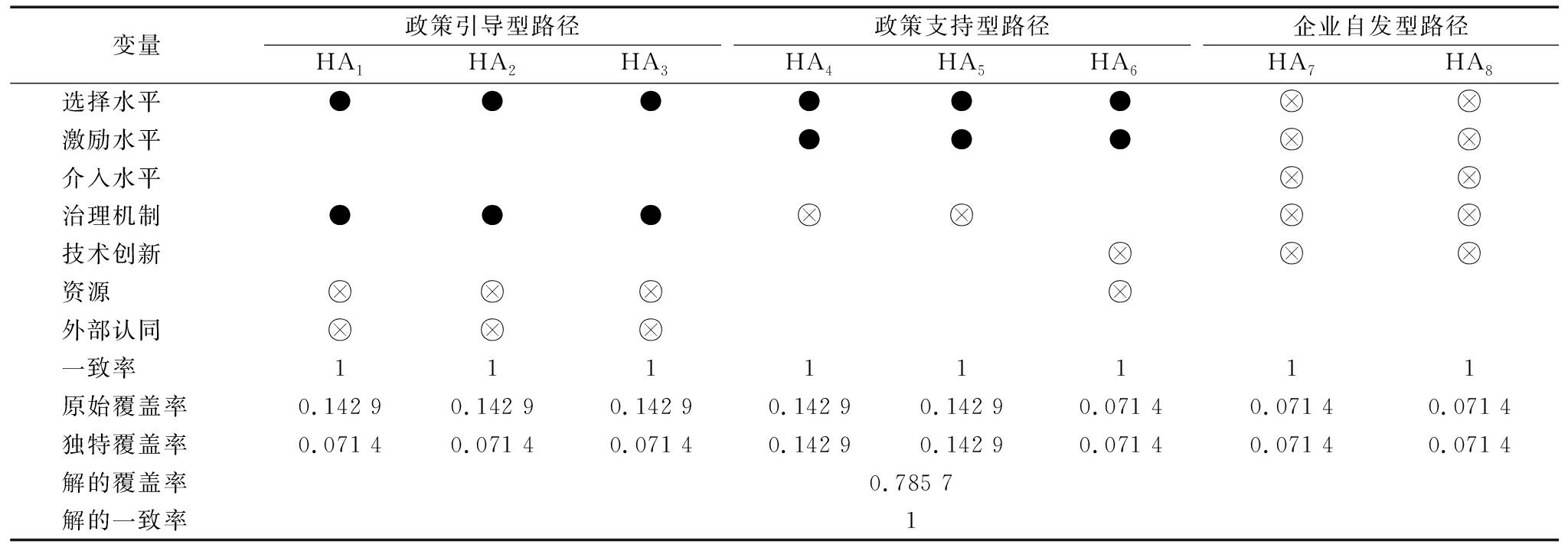

使用fsQCA 3.0软件,通过真值表算法进行删除和编码(1,0.8),输出一致率大于0.8的中间解,如表7所示。人工智能产业最后输出8条路径,其总体解的一致率为1,覆盖率为0.785 7,8条子路径的一致率均大于0.8,说明所有路径都通过了QCA检验。

表7 人工智能产业高层次商业模式创新引致路径

变量政策引导型路径HA1HA2HA3政策支持型路径HA4HA5HA6企业自发型路径HA7HA8选择水平●●●●●●激励水平●●●介入水平治理机制●●●技术创新资源外部认同一致率11111111原始覆盖率0.142 90.142 90.142 90.142 90.142 90.071 40.071 40.071 4独特覆盖率0.071 40.071 40.071 40.142 90.142 90.071 40.071 40.071 4解的覆盖率0.785 7解的一致率1

引致人工智能产业高层次商业模式创新的路径可分为3种类型:首先是政策引导型。相较其它路径,路径HA1、HA2、HA3需要政策选择水平引导企业治理机制共同发挥作用,因而该类型称为政策引导型。其次是政策支持型。路径HA4、HA5、HA6与光伏产业的政策支持型一致,该路径企业自身运营条件不足,政府通过选择水平和激励水平支持企业实现高层次商业模式创新。最后是企业自发型。路径HA7、HA8的产业政策属性特征未发挥实际效用,企业能够依靠自身高资源或高外部认同实现预期效果。

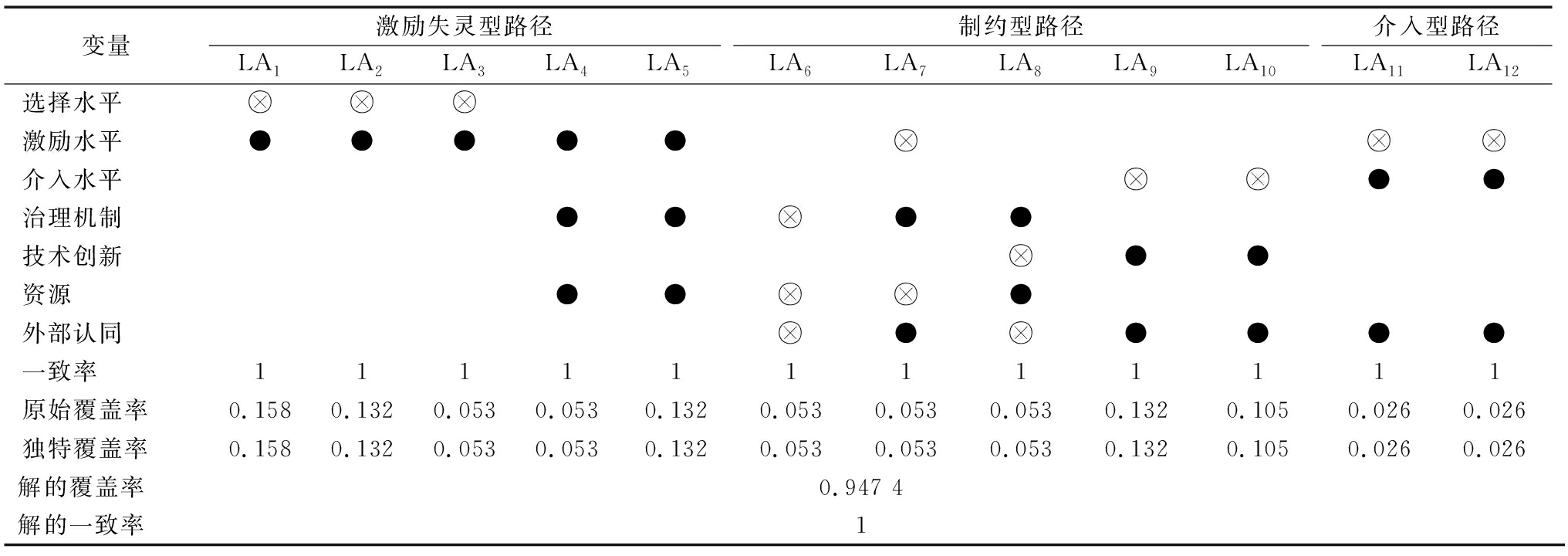

3.2.2 人工智能产业低层次商业模式创新引致路径

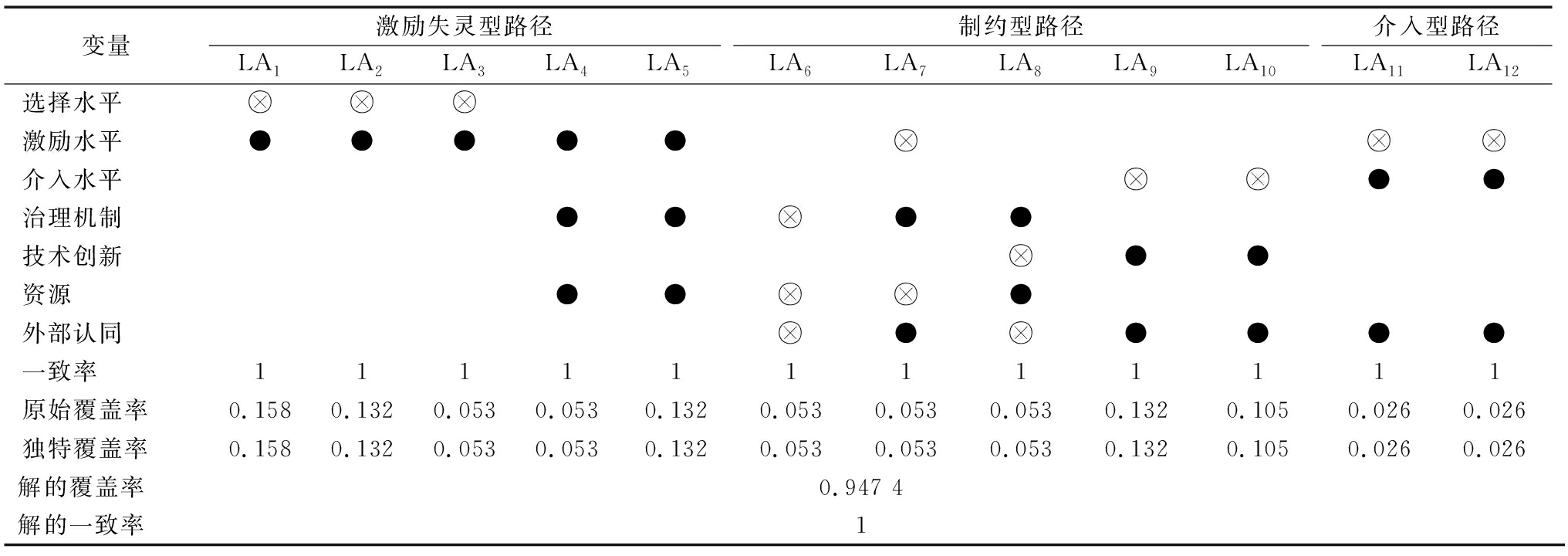

使用fsQCA 3.0软件,运行真值表算法进行删除和编码(1,0.8),输出一致率大于0.8的中间解,如表8所示。最终输出12条路径,其总体解的一致率为1,覆盖率为0.947 4,12条子路径的一致率均大于0.8,说明所有路径都通过了QCA检验。

表8 人工智能产业低层次商业模式创新引致路径

变量激励失灵型路径LA1LA2LA3LA4LA5制约型路径LA6LA7LA8LA9LA10介入型路径LA11LA12选择水平激励水平●●●●●介入水平●●治理机制●●●●技术创新●●资源●●●外部认同●●●●●一致率111111111111原始覆盖率0.1580.1320.0530.0530.1320.0530.0530.0530.1320.1050.0260.026独特覆盖率0.1580.1320.0530.0530.1320.0530.0530.0530.1320.1050.0260.026解的覆盖率0.947 4解的一致率1

低层次商业模式创新路径可分为3种类型:首先是政策激励失灵型。该类型路径LA1、LA2、LA3、LA4、LA5与光伏产业的政策激励失灵型一致,均受政策高激励水平影响,但介入水平低,致使产业政策激励失灵。其次是制约型。该类型路径LA6、LA7、LA8、LA9、LA10均受政策和自身因素制约,如低资源、低外部认同等,引致低层次商业模式创新,因此称为制约型。最后是政策介入型。该类型路径LA11、LA12与光伏产业相反,政府通过介入水平的强制作用,反而引致低层次商业模式创新。

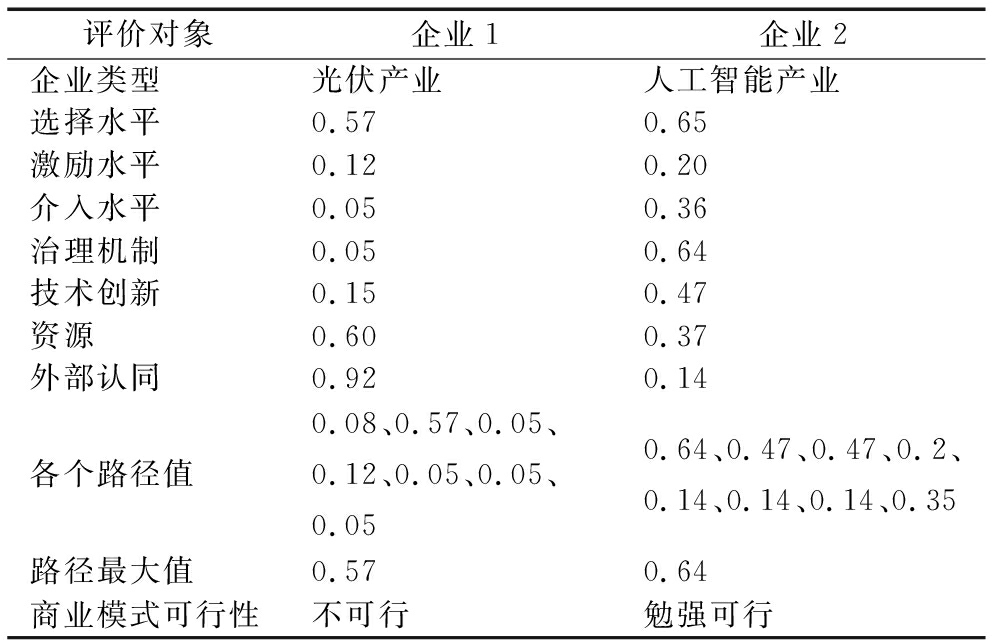

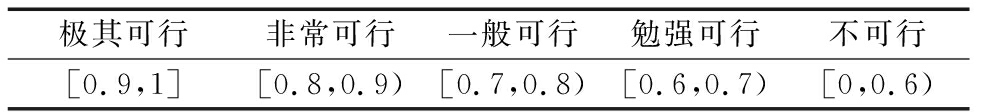

3.3 评价标准设定与评价结论

通过文献评述,识别影响商业模式创新的因素,并通过清晰集QCA证实这些因素的确是引致企业商业模式创新的重要前因,且产业政策的属性特征发挥关键作用。引致高层次或低层次商业模式创新的路径可以作为判断商业模式创新有效性的依据,本文以实现高层次商业模式创新为例。首先,计算出商业模式创新测评标准。建立相应评价标准,将单个前因条件简单划分为5个级别,如表9所示。QCA校准后,得到样本企业各变量[0,1]之间的数值。然后,计算各路径中前因变量隶属度最小值,并将其作为该路径下商业模式创新的度量值。最后,比较不同路径下每个样本企业的度量值,取其中的最大值作为商业模式创新的最终评估值。因为任何企业获取高层次商业模式创新都有不同路径选择,而所得解的各路径最大评价值才是商业模式创新的最恰当反映。

表9 商业模式创新评价标准

极其可行非常可行一般可行勉强可行不可行[0.9,1][0.8,0.9)[0.7,0.8)[0.6,0.7)[0,0.6)

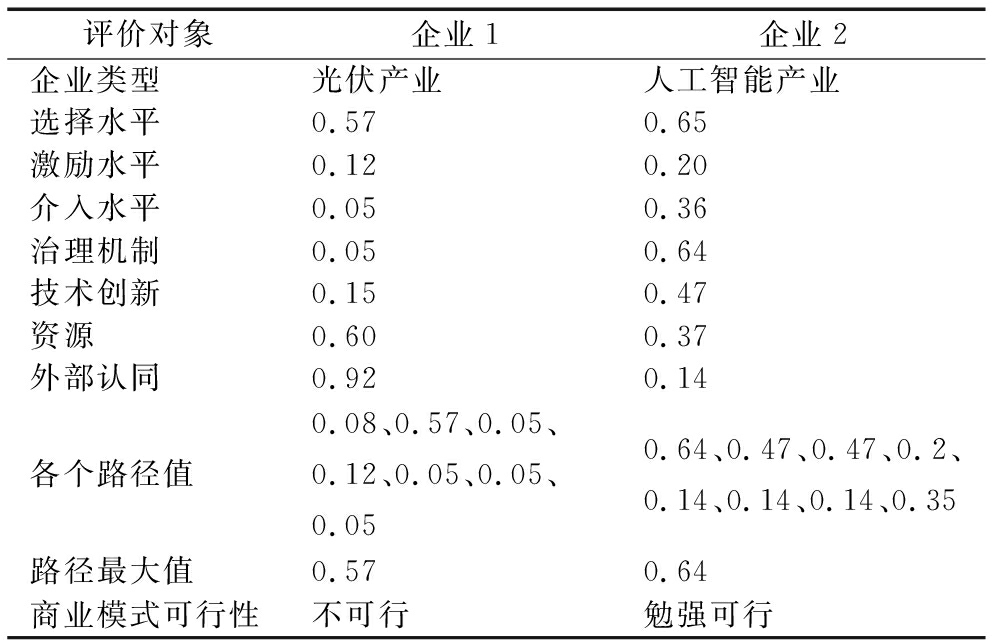

计算出引致高层次商业模式创新的各路径后,如何获得一个给定企业的商业模式创新评价结论,同时提供对策建议,需要3个阶段(见图2)。首先,判断给定企业属于什么产业,如光伏产业、人工智能产业;其次,计算该产业下给定企业所有前因变量的隶属值,即识别出每条路径中最小条件变量的隶属值作为该路径的值;最后,挑选出各路径中的最大值,对比商业模式创新评价标准,形成商业模式创新评价结论,并根据结论提出改进策略。

图2 商业模式创新评价结论获得过程

表10 两类样本企业高层次商业模式创新评价结果示例

评价对象企业1企业2企业类型光伏产业人工智能产业选择水平0.570.65激励水平0.120.20介入水平0.050.36治理机制0.050.64技术创新0.150.47资源0.600.37外部认同0.920.14各个路径值0.08、0.57、0.05、0.12、0.05、0.05、0.050.64、0.47、0.47、0.2、0.14、0.14、0.14、0.35路径最大值0.570.64商业模式可行性不可行勉强可行

表10提供了两类样本企业高层次商业模式创新评价结果示例。企业1属于光伏产业,存在7条路径引致高层次商业模式创新(见表5)。按照数学中的理解,路径包含的前因变量同时发生,则产生高层次商业模式创新。因此,采用各路径中所有条件的最小隶属值度量,其中,~等同于数学中“非”的概念,如路径HP1中~激励水平可以用1-激励水平计算。首先,在Execl表格中使用MIN函数(前因变量组合),得到样本企业在各路径下的最小隶属值;然后,在Execl表格中使用MAX函数(各路径下的隶属值),得到商业模式创新的最终评估值。对比商业模创新评价标准,形成商业模式创新评价结论。企业2属于人工智能产业,存在8条路径引致高层次商业模式创新(见表7)。同理,计算样本企业在各路径下的最小隶属值并选择各路径中的最大值,对比商业模创新评价标准,形成商业模式创新评价结论。

4 结论与建议

4.1 结论

本文围绕产业政策与商业模式创新之间的关系,通过梳理文献,获取影响商业模式创新水平的7个前因变量。将产业类型作为控制变量,利用fsQCA软件,分别求解光伏产业和人工智能产业商业模式创新路径。对于特定产业中的具体企业,可以比较引致高层次和低层次商业模式创新的具体路径,从而选择控制相应变量值,以便更容易达成高层次商业模式创新或者避免低层次商业模式创新。为实现产业高质量发展,促成高层次商业模式创新,避免低层次商业模式创新,从上述实证结果中可以获得3个重要结论。

(1)产业政策不同属性的作用路径不同。引致光伏产业、人工智能产业高层次或低层次商业模式创新的路径并非一条,而是存在多种选择。光伏产业高层次商业模式创新有7条路径,人工智能产业高层次商业模式创新有8条路径,意味着不同产业商业模式创新有多种替代方案。产业政策不同属性水平的作用路径不同,如选择水平无法直接引致高层次商业模式创新,必须与企业治理机制(人工智能产业)或资源(光伏产业)等内生因素相结合,即产业政策选择水平通过圈定恰当对象,促进商业模式创新,但需要考量企业条件;产业政策选择水平与激励水平相结合,是支持企业高层次商业模式创新的核心条件;产业政策介入水平高时,很难获得高层次商业模式创新,但介入水平与治理机制相结合,可能会引致高层次商业模式创新。

(2)引致高层次和低层次商业模式创新的路径并非简单对称关系。高层次和低层次商业模式创新路径关系复杂,也不是单一条件就能起决定性作用的,还需要依赖不同条件之间的组合。同一条件变量在高层次和低层次商业模式创新路径中可能都不起作用,如当产业政策3个属性水平均低时,也可能引致高层次商业模式创新;高层次商业模式创新不一定需要高技术创新,且单纯的高技术创新可能引致低层次商业模式创新。引致特定产业商业模式创新的每条路径涉及的条件变量都不相同,核心条件与外围条件也有所出入,同一条件变量可能在某条路径中是核心条件,在另一条路径中是外围条件,又或是根本不产生影响,甚至有的条件变量取值相反。如外部认同在光伏产业高层次商业模式创新路径HP4中是核心条件,在路径HP7中是外围条件,在路径HP2中不产生影响。

(3)不同产业的产业政策属性对商业模式创新的影响效应存在差异。在不同产业中,产业政策引致高层次或低层次商业模式创新的路径有区别也有相似。光伏产业和人工智能产业都包括引导型和支持型两种商业模式创新路径,说明产业政策的选择水平和激励水平对微观企业更适用。市场环境是企业实现商业模式创新的重要条件,选择水平越高,企业进入门槛也就越高,进入的企业迫于市场淘汰压力,不得不进行创新,以提高自身竞争力。产业政策介入型商业模式创新针对特定企业,并非所有企业都适用,如介入水平对光伏产业会引致高层次商业模式创新,在人工智能产业中则相反。

4.2 建议

测评宏观产业政策对微观商业模式创新的影响效应,是一项创造性研究。尽管产业政策属性变量的测量方式存在优化可能,实证也仅以光伏和人工智能上市公司为例,但整个解决问题的逻辑与方式,不管是对政府宏观调控,还是对其它领域公司选择合适的商业模式创新类型,都有重要启示和参考价值。

首先,政府应依据产业特性设定产业政策3个维度。政府设计产业政策3个维度水平时,需要考虑与所聚焦产业特性、微观企业的匹配性,追求政策工具的实效性。促进高层次商业模式创新需要较高的产业政策选择水平,这能帮助企业获得更多外部认同及促进创新的外部资本。高激励水平的产业政策可能会导致企业商业模式创新意愿不足。当特定产业活动中的市场行为无法合理配置但又影响宏观经济和社会民生时,政府可选择高介入水平的产业政策,避免产业创新动力或转型动力进一步丧失。

其次,企业应依据自身特点和目标,在自我可控范围内,选择一条合适的商业模式创新路径。要实现高层次商业模式创新,不一定需要高技术创新。若要在激烈的竞争环境中生存,企业需要深入了解市场需求,提升内部技术创新水平,增强核心竞争优势。当产业政策介入水平高时,很难获得高水平商业模式创新。依据前述商业模式创新测评方式,预测企业商业模式创新结果,选择与目标结果相匹配的最优路径。基于最优路径设定与产业政策属性,调整自身战略,配置资源,采纳合适的行动方案。

最后,不管是政府还是企业,都应具有动态思维与动态能力。政府与企业是经济社会发展系统中的两个重要行为者角色,正确的应对方式选择不仅要看对方行为,还得注意系统中其它角色利益、力量的变化。企业应积极预知、适应产业政策变化,深刻理解产业政策目标,积极培育动态能力。基于逐利行为取向,一些企业采用不当商业模式,可能与整个行业利益、社会大众利益发生冲突,一段时间后可能遭到政府管控。政府应基于全球视野和产业发展规律与趋势,动态调整3个维度产业政策设定,促进商业模式创新、转型,从而促进整个国民经济高质量发展。

4.3 不足与展望

尽管本文从组态比较理论新视角实证分析了产业政策与其它前因要素引致不同层次商业模式创新的路径,提出了商业模式创新测评方法,为企业实现商业模式创新目标提供了新的理论指导,为政府运用产业政策工具影响企业商业模式创新路径提供了一个新思路,但仍存在以下方面有待于进一步深化研究:首先是量表设计。产业政策属性相关变量测度存在优化可能,目前国内外关于产业政策属性的商业模式创新活动量表仍欠缺权威性、成熟性,制约了本文研究。其次是样本选择。本文仅以光伏和人工智能两类战略性新兴产业上市公司为例,尽管研究过程规范,研究结论对其它产业企业也具有启发性,但未来研究中增加更多产业、企业样本,将使实证结果更具有普适性和可信度。同时,本文考虑到上市时间不足3年的企业数据可能存在偶然性,从而剔除了这部分企业数据,但是上市时间短的企业往往更有可能产生新商业模式,因此可以在后续研究中比较上市时间超过3年与不足3年的企业,可能会探索出新的结论。最后是前因变量提取。影响不同产业企业商业模式创新的关键前因存在差异,未来研究可考虑基于先前文献梳理,进一步尝试结合访谈、元分析、因子分析、案例研究等方法,提高商业模式创新前因变量设计的理论饱和度。

参考文献:

[1] 邓仲良,张可云.产业政策有效性分析框架与中国实践[J].中国流通经济,2017,31(10):89-99.

[2] 杨瑞龙,侯方宇.产业政策的有效性边界:基于不完全契约的视角[J].管理世界,2019,35(10):82-94,219-220.

[3] EVANS S,VLADIMIROVA D,HOLGADO M,et al.Business model innovation for sustainability:towards a unified perspective for creation of sustainable business models[J].Business Strategy and the Environment,2017,26(5):597-608.

[4] 罗兴武,项国鹏,宁鹏,等.商业模式创新如何影响新创企业绩效:合法性及政策导向的作用[J].科学学研究,2017,35(7):1073-1084.

[5] TEECE D J.Business models,business strategy and innovation[J].Long Range Planning,2010,43(2-3):172-194.

[6] KEININGHAM T,AKSOY L,BRUCE H L,et al.Customer experience driven business model innovation[J].Journal of Business Research,2020(116):431-440.

[7] 江飞涛,李晓萍.直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷[J].中国工业经济,2010,27(9):26-36.

[8] BIANCHI P,LABORY S.Manufacturing regimes and transitional paths:lessons for industrial policy[J].Structural Change and Economic Dynamics,2019(48):24-31.

[9] 杨振.激励扭曲视角下的产能过剩形成机制及其治理研究[J].经济学家,2013,25(10):48-54.

[10] 白雪洁,孟辉.新兴产业、政策支持与激励约束缺失:以新能源汽车产业为例[J].经济学家,2018,30(1):50-60.

[11] 陈晓峰.国家治理视域下体育产业政策的基本属性与内容维度[J].上海体育学院学报,2018,42(3):23-28.

[12] 郑烨,杨若愚,张顺翔.公共服务供给、资源获取与中小企业创新绩效的关系研究[J].研究与发展管理,2018,30(4):105-117.

[13] LAASCH O.Beyond the purely commercial business model:organizational value logics and the heterogeneity of sustainability business models[J].Long Range Planning,2018,51(1):158-183.

[14] DEMBEK K,YORK J,SINGH P J.Creating value for multiple stakeholders:sustainable business models at the Base of the Pyramid[J].Journal of Cleaner Production,2018,196:1600-1612.

[15] HOWELL R,VAN BEERS C,DOORN N.Value capture and value creation:the role of information technology in business models for frugal innovations in Africa[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,131:227-239.

[16] 曾萍,宋铁波.基于内外因素整合视角的商业模式创新驱动力研究[J].管理学报,2014,11(7):989-996.

[17] MINATOGAWA V L F,FRANCO M M V,DE SOUZA PINTO J,et al.Business model innovation influencing factors:an integrative literature review[J].Brazilian Journal of Operations & Production Management,2018,15(4):610-617.

[18] BRENNAN G,TENNANT M.Sustainable value and trade-offs:exploring situational logics and power relations in a UK brewery's malt supply network business model[J].Business Strategy and the Environment,2018,27(5):621-630.

[19] 吴晓波,赵子溢.商业模式创新的前因问题:研究综述与展望[J].外国经济与管理,2017,39(1):114-127.

[20] BIDMON C M,KNAB S F.The three roles of business models in societal transitions:new linkages between business model and transition research[J].Journal of Cleaner Production,2018,178:903-916.

[21] TEECE D J.Business models and dynamic capabilities[J].Long Range Planning,2018,51(1):40-49.

[22] 李东,苏江华.技术革命、制度变革与商业模式创新:论商业模式理论与实践的若干重大问题[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2011,13(2):31-38,126-127.

[23] BOUNCKEN R B,FREDRICH V.Good fences make good neighbors? directions and safeguards in alliances on business model innovation[J].Journal of Business Research,2016,69(11):5196-5202.

[24] 缪小明,王玉梅,辛晓华.产业政策与产业竞争力的关系:以中国集成电路产业为例[J].中国科技论坛,2019,35(2):54-63.

[25] 陈志.战略性新兴产业发展中的商业模式创新研究[J].经济体制改革,2012,30(1):112-116.

[26] GHAZINOORY S,SAGHAFI F,MIRZAEI M,et al.Future approach to find business model orientation for technological businesses[M]//Advances in Intelligent Systems and Computing.Cham:Springer International Publishing,2016:101-110.

[27] 黄扬,李伟权,郭雄腾,等.事件属性、注意力与网络时代的政策议程设置:基于40起网络焦点事件的定性比较分析(QCA)[J].情报杂志,2019,38(2):123-130.

[28] 李永发,广磊.政企双视角下的产业政策属性研究[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2020,39(6):71-80.

[29] AMIT R,ZOTT C.Value creation in e-business[J].Strategic Management Journal,2001,22(6-7):493-520.

[30] 翟淑萍,张建宇,杨洁,等.环境不确定性、战略性新兴企业商业模式与创新投资绩效:基于高端装备制造行业的经验分析[J].科技进步与对策,2015,32(18):68-74.

[31] 郭俊峰,霍国庆,袁永娜.基于价值链的科技企业孵化器的盈利模式分析[J].科研管理,2013,34(2):69-76.

[32] 邹彩芬,杨孙蕾,刘双,等.知识产权保护与技术创新关系研究:基于纺织业的实证分析[J].科技进步与对策,2014,31(8):31-36.

[32] 赵凤,王铁男,张良.多元化战略对企业绩效影响的实证研究[J].中国软科学,2012,27(11):111-122.

[34] 张庆,朱迪星.投资者情绪、管理层持股与企业实际投资:来自中国上市公司的经验证据[J].南开管理评论,2014,17(4):120-127,139.

(责任编辑:陈 井)