0 引言

考虑到创造力对组织创新能力培育及竞争优势提升的重要性,一直以来,关于创造力的研究备受学术界关注。如刘新梅等[1]基于传统动态能力理论,探讨了控制机制、组织双元对组织创造力的重要作用和发展路径;王永跃和叶佳佳[2]从社会认知理论视角,探讨了伦理型领导对员工创造力的影响机制。然而,一方面,已有研究更侧重于对创造力前因变量的探讨[1-2],即使存在研究创造力结果变量的文献[3],也是更为关注理论层面的思辨过程,缺乏对变量间具体作用机理的规范性验证过程,从而一定程度上削弱了创造力相关研究命题的理论价值,也无法为企业实践活动的有效开展提供理论依据。另一方面,已有研究更为关注组织整体层面以及组织中普通员工层面的创造力研究命题(孙永磊等,2016),而对组织中管理者层面的创造力研究命题关注度不足。基于以上原因,本文拟从管理者创造力这一前因变量出发,探讨其与组织绩效间的具体作用机理。

作为创新活动的起点,创新机会识别对组织生存与发展的重要性不言而喻。甚至有学者认为,创新活动中必须优先解决创新机会识别问题[4]。研究表明,创新机会识别能力不足是导致诸多创新创业企业存活率低的重要原因[5]。为深入挖掘创新机会识别与组织绩效间的内在关系,学者们基于不同研究视角,对其进行了积极探讨。如吴航[6]基于动态能力理论,实证检验了机会识别能力对创新绩效的正向影响作用;于晓宇等[7]基于情境与组织双元理论,提出并验证了探索式机会识别对公司新产品开发绩效的正向影响作用。然而,已有研究更侧重于两者关系的直接探讨[8],即使存在对上述关系的延展性研究,也更侧重于探讨两者关系间的中介机制[6]及调节机制[9],对两者关系前因影响机制的探讨则较为缺乏。本文探索性地从组织重要创新个体的具体特征着手,引入管理者创造力这一变量,对创新机会识别与组织绩效的关系进行前因式扩展研究。

在管理者创造力具体表现过程中,情绪起关键作用。所谓情绪,是指个体受客观事物影响产生的各种思想、行为及心理反应等适应性变化,具体可分为积极情绪和消极情绪[10]。考虑到积极情绪在创新行为中的重要性,不少学者对其进行了探讨。如顾远东等(2014)基于组织支持感理论,探讨了积极情绪对组织情境与研发人员创新思想及行为关系的作用机理,结果表明,积极情绪在组织情境与研发人员创新思想及行为之间发挥部分中介作用;李悦和王重鸣[11]应用实证研究法,验证了积极情绪在程序公正与员工创新行为关系中的中介作用。然而,已有研究更为关注积极情绪对创新行为的中介机制[11],忽略了其可能存在的其它作用方式[10]。考虑到积极情绪在多维情境转换中的灵活性以及在复杂信息加工中的优越性,本文尝试性探讨其对管理者创造力与组织绩效关系的调节作用。

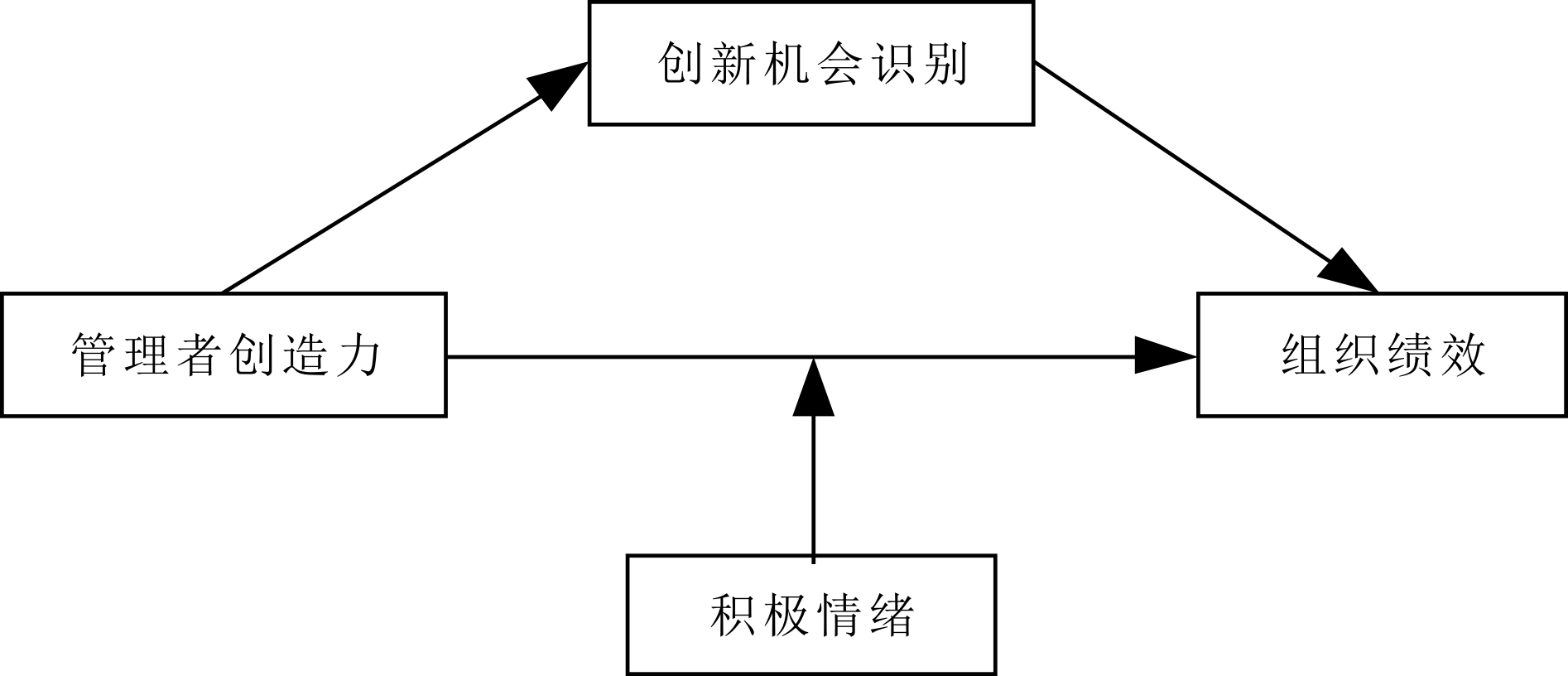

基于此,本文依据创造力理论和资源优势理论,尝试性构建考虑创新机会识别中介作用、积极情绪调节作用的管理者创造力与组织绩效关系模型,并通过规范性实证研究法,从总体样本和分组样本双重视角对提出的假设进行验证,以期初步揭示管理者创造力与组织绩效关系间的深层作用机制,并为不同企业性质管理者的创业创新教育提供理论依据。

1 文献回顾与研究假设

1.1 管理者创造力与组织绩效

日趋激烈的市场竞争要求组织必须具备生产或提供异质性商品或服务的创新能力[1],而这取决于组织中不同层次管理者的创造力。所谓管理者创造力,是指管理者产生新颖且实用想法的能力[12]。关于管理者创造力对组织绩效的作用机制,可从创造力理论和资源优势理论中有所洞察。

依据创造力理论可知,拥有较高创造力水平的组织管理者,能够根据外界环境变化,快速识别出顾客的显性和隐性需求,并善于通过整合已有知识和资源,及时提出新颖有用的想法或具体的创造性解决方案[13]。而组织绩效提升则依赖于这些创新性想法或方案的成功实施。

资源优势理论认为,模仿和替代已有产品,只能获得基础性收益,惟有创新性产品才能使企业获得持久性竞争优势,进而提升企业绩效[14]。作为组织中智慧的集大成者,管理者应该具备区别于普通员工的更高层次创造力。作为重要且无形的人力资源,管理者创造力与组织创新产出间具有强正相关关系[15]。

综上可知,创造力理论和资源优势理论均肯定了管理者创造力与组织绩效间的正向关系(刘超等,2017)。因此,本文提出如下假设:

H1:管理者创造力对组织绩效具有正向影响,即管理者创造力水平越高,越有利于组织绩效提升。

1.2 创新机会识别的中介作用

创新机会识别是指创新个体通过信息搜索,对有利于创新的具体机会作出评价与决策的过程[16]。创新机会识别是企业成长的关键,也是组织绩效的重要来源。如果说创新是人类文明和技术进步的引擎,那么创造力则是创新得以实现的关键基础。对企业高层管理者而言,创造力水平反映了其构建事物间新联系的能力,而这种能力会辅助其识别出潜在创新机会,进而对组织绩效产生影响。因此,创新机会识别可能在管理者创造力与组织绩效间起中介作用。

众多学者认为,创新机会识别受创造力影响[17]。由于创造力是认知过程的一种信息处理能力,因此其不仅可大大增加机会识别的可能性,而且可有效提高所识别机会的可行性和盈利性[18]。结合机会创造观可知,管理者凭借自身对组织外部环境的准确感知,通过各种手段和社交技能主观创造出机会[19]。也就是说,富有创造力的管理者更易发现事物间的内在联系,并通过重新塑造或积极改变现有资源,创造出更好或更多创新机会[20]。创新机会识别甚至被看作是管理者的一个创造性产品,即管理者创造力是其创新机会识别的强有力前因变量。具体而言,企业高层管理者具有较高水平的创造力,可辅助其快速识别并从战略层次迅速回应外部环境变化带来的创新机遇;企业中层管理者具有较高水平的创造力,可帮助其快速识别出组织战略调整带来的策略性或战术性机会;企业基层管理者具有较高水平的创造力,可指导员工以更富创造性的方式或方法完成绩效目标。在实证研究方面,Ardichvili等[17]将创造力视为一种独特的个人特征,实证验证了创造力对创业警觉性与创业机会识别关系的中介作用,即创造力能够通过增强创新创业者的创业警觉性,促进创业机会识别;Heinonen等[21]研究发现,个体创造力可优化创新性机会搜索策略,从而识别出可行的创新机会。

创新机会识别可能对组织绩效产生积极影响。交易成本理论认为,较低的成本交易机制能够实现价值创造[22],进而提升组织绩效。创新机会识别能够使富有创造力的管理者从组织外部环境中发现大量异质性资源并及时筛选出冗余信息,从而减少创新活动的内在不确定性和外在风险性,进而通过低成本交易机制更有效地实现价值创造。创新机会中蕴含的创新性将有助于提升组织价值创造潜力[18]。在日益激烈的竞争环境下,创造全新产品以及探索全新技术已成为企业获取成功的关键因素[7]。依据机会发现观[23],管理者通过多源信息收集,可以从外界市场中发现创新机会。因此,识别出具有创新性的机会对组织绩效提升发挥着至关重要的作用。

综上可知,创造力水平越高的管理者,越能快速识别出各种创新性机会,从而最终形成更高的组织绩效表现。因此,本文提出如下假设:

H2:创新机会识别在管理者创造力与组织绩效的关系间发挥中介作用。

1.3 积极情绪的调节作用

随着创业研究的兴起与发展,创业认知的重要性已被广泛认同[17]。作为创业者的一种重要认知和心理特征,积极情绪引起了研究者的高度重视和普遍关注。积极情绪是指个体为满足自身需要产生的一种愉悦情绪,包括快乐、自豪和感激等[24]。结合信息感受理论(Feeling-as-Information Theory)和积极情绪拓展—构建理论(Broaden-and-Build Theory of Positive Emotion),可作出如下推断:积极情绪能够通过拓展个体认知和动机,提高人的积极性和活动能力,使创新行为得以改进。

依据信息感受理论可知,当管理者面临创造性任务时,积极情绪能够增强其认知灵活性,激发管理者发现事物之间更多相似性或差异性,并对不同讯息进行联系、整合[25],从而促进创新性问题的解决,给组织带来持续性竞争资源,最终提升组织绩效。同时,积极情绪拓展—构建理论认为,积极情绪具有拓展(积极情绪能拓展个体基本认知和思维行动范畴,促使个体突破既定限制,产生更多有价值的想法)和构建(积极情绪能够促使个体构建持久的身体、认知、社会等资源,为个体成长提供持续性资源)两大功能[26]。受积极情绪影响的管理者能够更加有效地将创新认知转化为高质量绩效表现。一方面,受积极情绪影响,管理者在面临决策时,能够快速整合资源,迅速作出更为周密有效的抉择,同时也更容易创造出新产品和新事物,提升组织整体绩效表现;另一方面,受积极情绪感染的管理者也更易产生一些创造性想法并将其付诸实践,从而带来组织绩效提升。因此,管理者表现出的积极情绪状况会影响管理者创造力与组织绩效关系的显著性水平。

基于以上论述,本文提出如下假设:

H3:积极情绪正向调节管理者创造力与组织绩效间关系。

综上所述,本文构建如图1所示的管理者创造力与组织绩效的关系模型。

2 研究设计

2.1 变量测量

为保证所设量表具有良好的信效度,本文相关变量测量均选取国内外较为成熟的量表。先将其中的问题项翻译为中文,再将设计的相关中文测量问卷翻译成英文,反复分析对照,并对不合理题项加以多次改进。除控制变量外,其余变量题项均采用李克特7级量表进行测量,即1~7表示从“完全不同意(满意)”到“完全同意(满意)”。

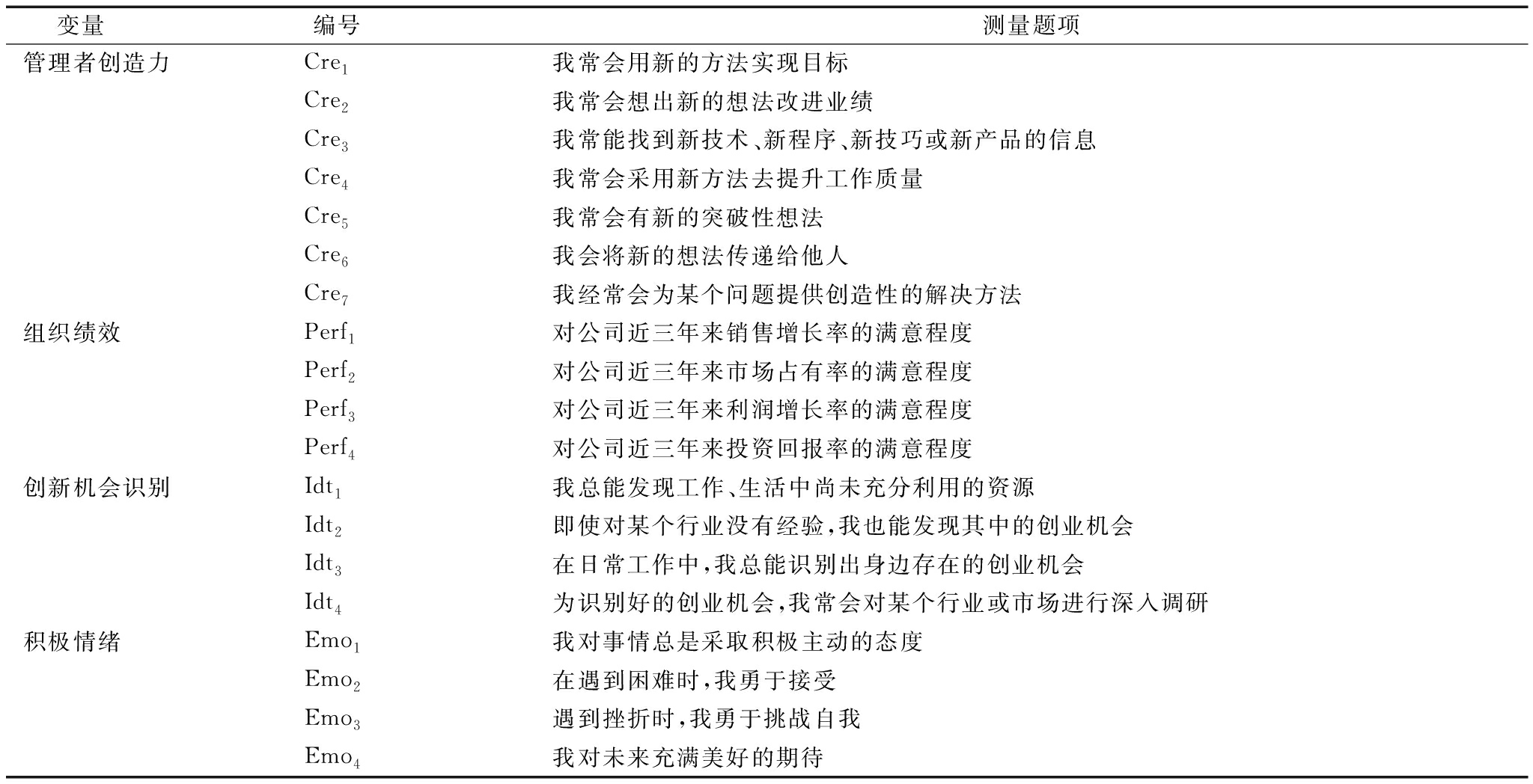

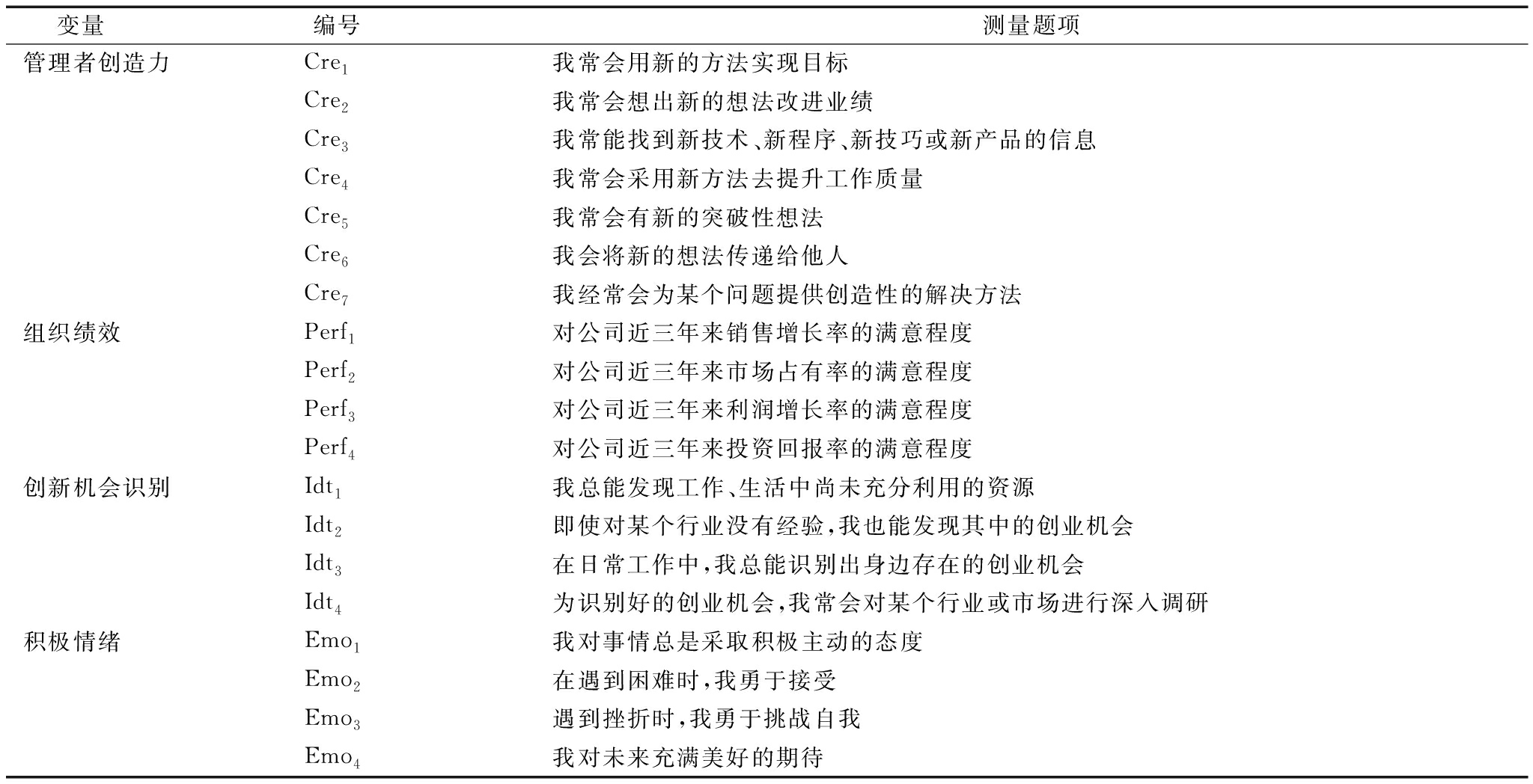

具体而言,管理者创造力(用Cre表示)量表主要参考Ardichvili等[17]的测量方式,用“我常会用新的方法实现目标”等7个题项进行测量;组织绩效(用Perf表示)量表主要参考刘超等(2013)的测量方式,用“对公司近三年来销售增长率的满意程度”等4个题项测量被试者对组织绩效的主观认知;创新机会识别(用Idt表示)量表主要借鉴Ozgen[27]的测量方式,用“我总能发现工作、生活中尚未充分利用的资源”等4个题项进行测量;积极情绪(用Emo表示)量表主要参考Ardichvili等[17]的测量方式,用“我对事情总是采取积极主动的态度”等4个题项进行测量。具体如表1所示。

表1 变量测量题项

变量编号测量题项管理者创造力Cre1我常会用新的方法实现目标Cre2我常会想出新的想法改进业绩Cre3我常能找到新技术、新程序、新技巧或新产品的信息Cre4我常会采用新方法去提升工作质量Cre5我常会有新的突破性想法Cre6我会将新的想法传递给他人Cre7我经常会为某个问题提供创造性的解决方法组织绩效Perf1对公司近三年来销售增长率的满意程度Perf2对公司近三年来市场占有率的满意程度Perf3对公司近三年来利润增长率的满意程度Perf4对公司近三年来投资回报率的满意程度创新机会识别Idt1我总能发现工作、生活中尚未充分利用的资源Idt2即使对某个行业没有经验,我也能发现其中的创业机会Idt3在日常工作中,我总能识别出身边存在的创业机会Idt4为识别好的创业机会,我常会对某个行业或市场进行深入调研积极情绪Emo1我对事情总是采取积极主动的态度Emo2在遇到困难时,我勇于接受Emo3遇到挫折时,我勇于挑战自我Emo4我对未来充满美好的期待

同时,鉴于性别、年龄、公司职务、公司性质、公司规模等变量对组织绩效的潜在影响,本文参考于东平等[28]的编码方式,将性别(记为Gender,0=女性,1=男性)、年龄(记为Age,1=30岁及以下、2=31~39岁、3=40岁及以上)、公司职务(记为Function,1=基层管理,2=中层管理,3=高层管理)、公司性质(记为Nature,1=国有企业、2=私营企业)、公司规模(记为Size,1=小型、2=中型、3=大型)作为本研究的控制变量。

2.2 数据调研

考虑到管理者创造力、创新机会识别和积极情绪等变量难以用财务报表数据度量,加之问卷调查法在相关检验方面具有较高的科学性和可行性,因此本研究采用问卷调查法收集数据。

具体而言,首先,通过云南省工商局、云南统计年鉴和企业黄页等途径,制作云南省企业花名册;其次,进行前期的小样本问卷预测试,并根据测试结果,对调查问卷不合理之处进行修正;最后,进入问卷正式测试阶段。采用滚动发放法,向云南省具有代表性企业管理者发放问卷300份,最终累计回收问卷201份,问卷回收率为67.0%。问卷回收率低主要是因为问卷收集过程中部分企业管理人员配合度不够高。当然,这也是我国管理类科研人员进行问卷调查时存在的常见现象[29]。去除内容填写不完整的问卷14份,共收回有效问卷187份,有效率为62.3%,高于香港学者行为研究6.8%~11%的问卷回收率以及西方学者实证研究10%~33%的样本回收率[30],表明本文问卷回收率在可接受范围内。

表2给出了本次样本的统计性特征。其中,被试者中女性、男性占比分别为52.9%、47.1%;被试者年龄主要集中在31~39岁,占比为51.3%;42.8%的被试者来自国有企业,57.2%的被试者来自私营企业。

表2 样本统计特征

项目类型频数频率(%)项目类型频数频率(%)Gender女性9952.9Function基层管理6936.9男性8847.1中层管理6936.9Age30岁及以下 5529.4高层管理4926.231~39岁9651.3Size小型4222.540岁及以上3619.3中型6032.0Nature国有企业 8042.8大型8545.5私营企业10757.2

2.3 信效度检验

采用Cronbach's α系数对量表信度进行检验。结果显示,管理者创造力、组织绩效、创新机会识别、积极情绪的Cronbach's α系数分别为0.921、0.933、0.852、0.910,各维度因子测量均具有较高的内部一致性,说明调查问卷具有良好的质量和可信度。

采用KMO检验分析法和Bartlett球体近似卡方检验法对样本进行探索性因子分析。结果表明,管理者创造力、组织绩效、创新机会识别、积极情绪的KMO值分别为0.921、0.790、0.780、0.836,表明样本数据适合作因子分析;Bartlett球体检验近似卡方统计值的显著性概率均为0.000,小于显著性水平0.001,表明各变量之间具有较强的内部相关性。

采用标准化因子载荷、平均方差萃取值(AVE)及组合信度(CR)对样本进行收敛效度检验。结果显示,所有题项因子载荷系数均大于0.7,管理者创造力、组织绩效、创新机会识别、积极情绪的AVE值分别为0.633、0.781、0.592、0.719,CR值分别为0.923、0.934、0.853、0.911,均表明量表具有良好的收敛效度。

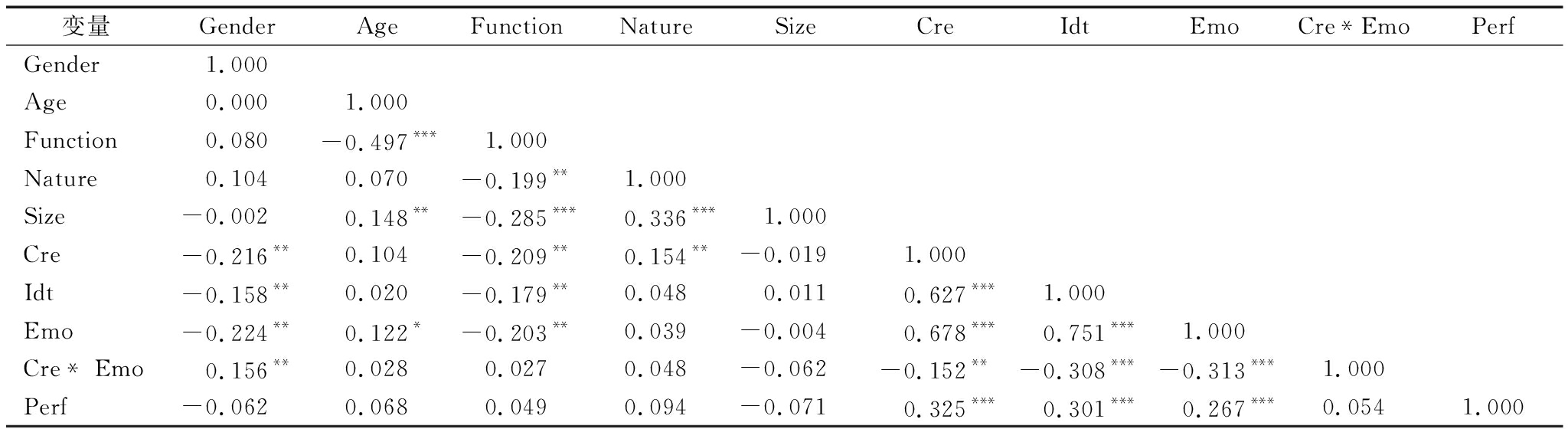

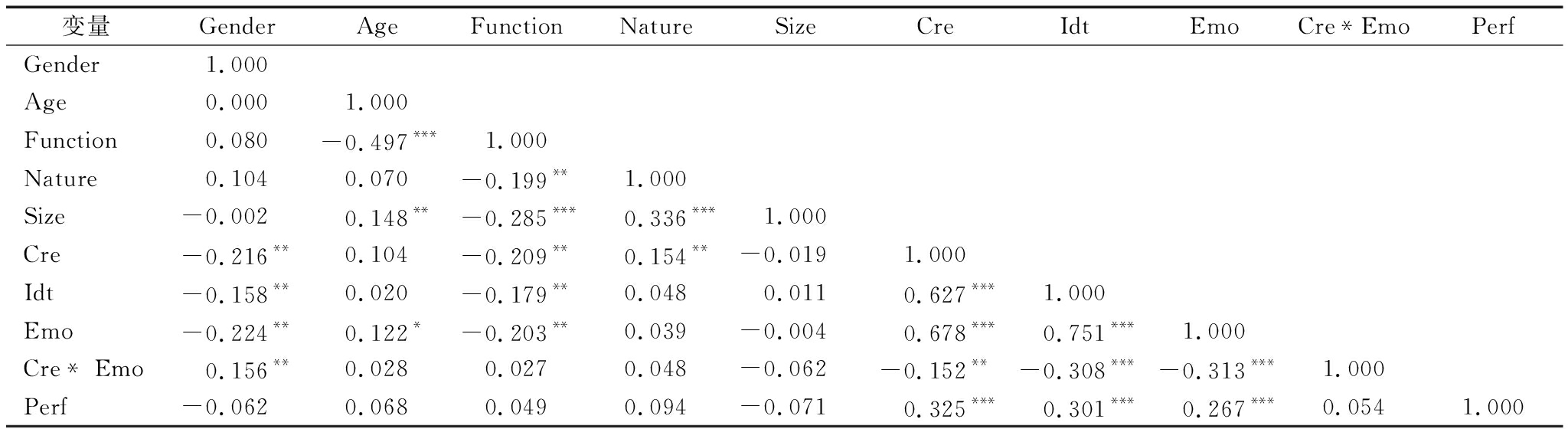

为检验管理者创造力、组织绩效、创新机会识别和积极情绪4个变量间的区分效度,本文采用SPSSAU分析功能对变量进行验证性因子分析。结果显示,管理者创造力、组织绩效、创新机会识别、积极情绪的AVE平方根值分别为0.796、0.884、0.770、0.848,均大于表3中因子间相关系数的最大值0.751。根据Wetzels等[31]的区分效度判定准则可知,本文4个变量间具有良好的区分效度。

表3给出了各变量之间的Pearon相关系数矩阵。结果显示,管理者创造力与组织绩效之间呈显著正相关关系,初步验证了H1;管理者创造力与创新机会识别之间呈显著正相关关系,且创新机会识别与组织绩效之间表现出显著正相关关系,初步验证了H2;管理者创造力和积极情绪的交互项与组织绩效之间并未表现出显著正相关关系,H3未得到初步验证。

表3 变量间相关性分析结果

变量GenderAgeFunctionNatureSizeCreIdtEmoCre*EmoPerfGender1.000Age0.0001.000Function0.080-0.497***1.000Nature0.1040.070-0.199**1.000Size-0.0020.148**-0.285***0.336***1.000Cre-0.216**0.104-0.209**0.154**-0.0191.000Idt-0.158**0.020-0.179**0.0480.0110.627***1.000Emo-0.224**0.122*-0.203**0.039-0.0040.678***0.751***1.000Cre* Emo0.156**0.0280.0270.048-0.062-0.152**-0.308***-0.313***1.000Perf-0.0620.0680.0490.094-0.0710.325***0.301***0.267***0.0541.000

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.001;下同

3 结果分析

3.1 管理者创造力与组织绩效关系验证:总体样本

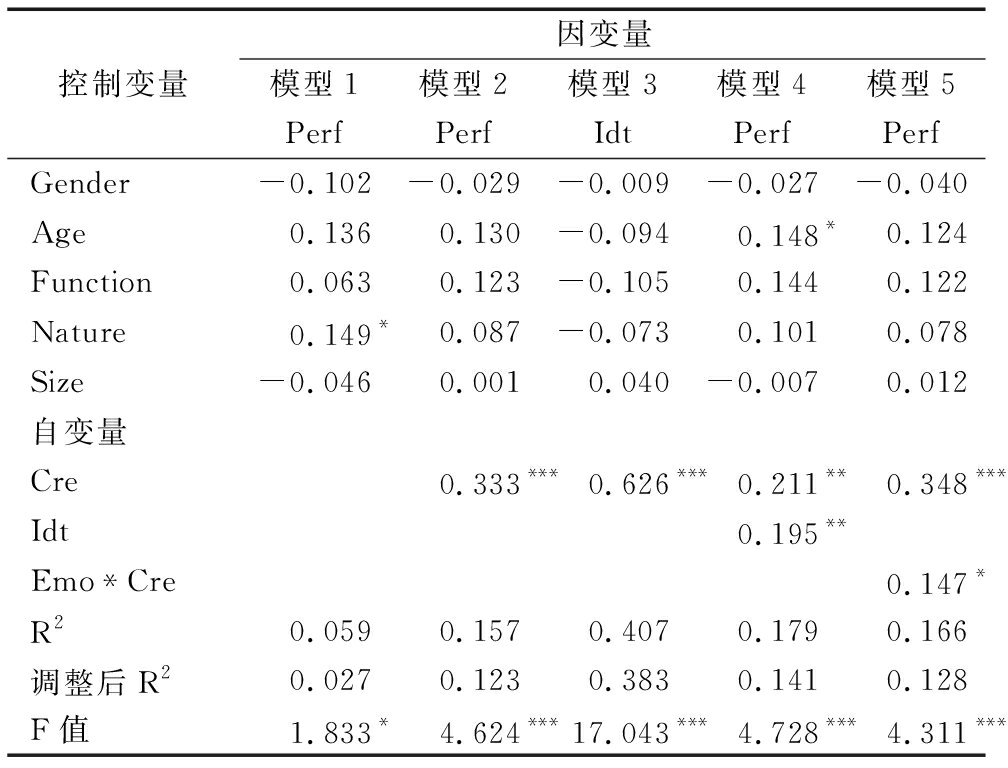

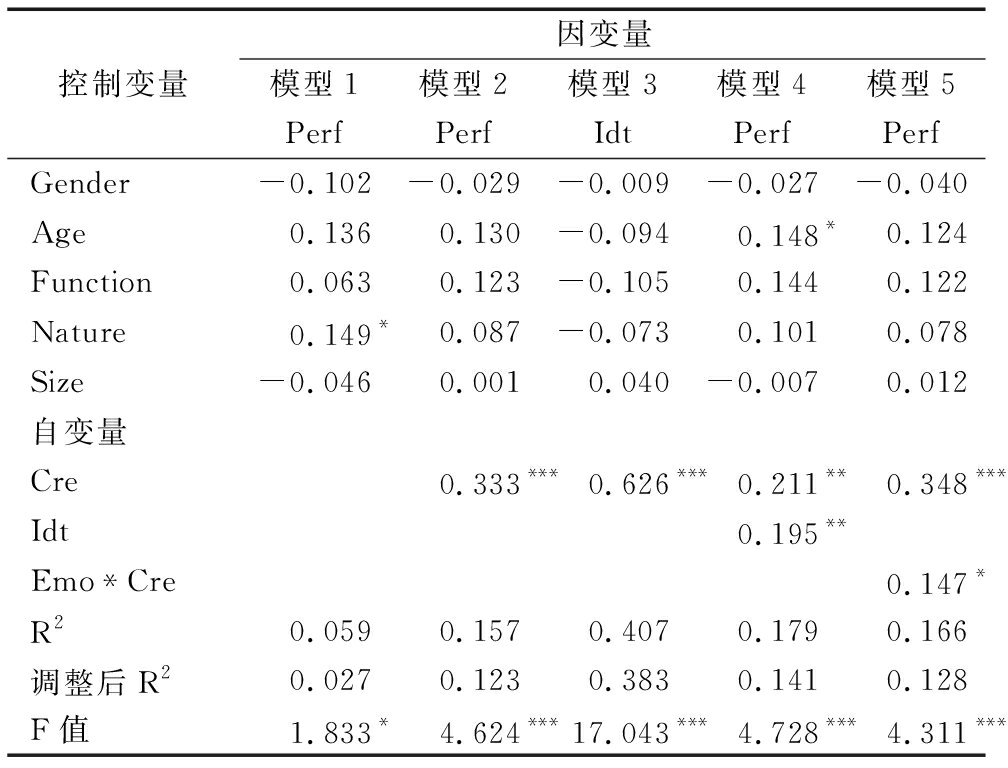

为验证H1、H2、H3,本研究采用Enter方法进行分层回归,对提出的假设逐一进行验证。具体回归模型见表4。

表4 管理者创造力、创新机会识别与组织绩效关系回归结果

控制变量因变量模型1Perf模型2Perf模型3Idt模型4Perf模型5PerfGender-0.102-0.029-0.009-0.027-0.040Age0.1360.130-0.0940.148*0.124Function0.0630.123-0.1050.1440.122Nature0.149*0.087-0.0730.1010.078Size-0.0460.0010.040-0.0070.012自变量Cre0.333***0.626***0.211**0.348***Idt0.195**Emo*Cre0.147*R20.0590.1570.4070.1790.166调整后R20.0270.1230.3830.1410.128F值1.833*4.624***17.043***4.728***4.311***

首先,以性别、年龄、职位、企业性质、企业规模等控制变量为自变量,以组织绩效为因变量,构建模型1;然后,在模型1基础上,加入管理者创造力,构建模型2。结果显示,在控制性别、年龄、职位、企业性质、企业规模等变量后,管理者创造力与组织绩效表现出显著正向关系(p<0.001)。因此,H1得到验证。

为验证H2,以管理者创造力为自变量,以创新机会识别为因变量,构建模型3。结果显示,在控制性别、年龄、职位、企业性质、企业规模等变量后,管理者创造力与创新机会识别的正向关系显著(p<0.001)。同时,以管理者创造力和创新机会识别为自变量,以组织绩效为因变量,构建模型4。结果显示,在控制性别、年龄、职位、企业性质、企业规模等变量后,管理者创造力、创新机会识别与组织绩效的正向关系显著(p<0.001)。依据中介效应判定准则可知,创新机会识别在管理者创造力与组织绩效的关系间发挥部分中介作用,从而验证了H2。

为验证H3,在模型2基础上,加入管理者创造力与积极情绪的交互项为自变量,构建模型5。结果显示,在控制性别、年龄、职位、企业性质、企业规模等变量后,管理者创造力自然项对组织绩效具有正向影响(p<0.001)。加入交互项后,不仅模型依然显著,而且上述变量系数也显著(p<0.1)。这表明积极情绪与管理者创造力的交互项对组织绩效具有显著影响。因此,H3得到验证,即积极情绪正向调节管理者创造力与组织绩效间的关系。

3.2 管理者创造力与组织绩效关系验证:分组样本

为深入挖掘管理者创造力与组织绩效之间的内在关系,本文按照企业性质对样本进行分组,以考察不同企业性质下管理者创造力与组织绩效之间关系的差异性,结果见表5。

表5 管理者创造力、创新机会识别与组织绩效关系检验结果(按企业性质分组)

控制变量国有企业组模型6Perf模型7Perf模型8Idt模型9Perf模型10Perf私营企业组模型11Perf模型12Perf模型13 Idt模型14Perf模型15PerfGender0.0900.1510.0720.1440.116-0.237**-0.183*-0.081-0.164-0.183*Age0.0820.110-0.191**0.1270.0970.1130.0810.0110.0790.080Function-0.0750.001-0.221**0.021-0.0030.1260.182*0.0430.1720.182*Size -0.0060.000-0.0160.001-0.012-0.0230.0040.051-0.0080.007自变量Cre0.367***0.509***0.321**0.350***0.296**0.720***0.1300.299**Idt0.0910.230**Emo*Cre0.170*0.009R20.0220.1460.3480.1520.1740.2030.2810.5370.3060.281调整后R2-0.0260.0950.3090.0920.1150.1450.2180.4960.2330.206F值0.4582.852**8.905***2.526**2.969**3.513**4.430***13.148***4.210***3.743**

在国有企业样本中,由模型6、7可知,在控制性别、年龄、职位、企业规模等变量后,管理者创造力对组织绩效具有显著正向影响(p<0.001),H1得到验证;由模型7、8、9可知,创新机会识别在管理者创造力与组织绩效的关系中并未发挥显著中介作用,H2未得到验证;比较模型7与模型10的回归系数显著性可知,在控制性别、年龄、职位、企业规模等变量后,积极情绪显著正向调节管理者创造力与组织绩效间的关系,H3得到验证。

针对国有企业样本中创新机会识别在管理者创造力与组织绩效的关系中并未发挥中介作用这一实证结果,可能的解释是:首先,特殊的政治背景和制度优势导致国有企业管理者存在创新惰性。国有企业特殊的企业性质决定了其发展壮大往往更为依靠国家持续的资金投入和长期的行政保护[32],尽管强有力的制度优势在一定程度上成为国有企业发展的动力源泉,但同时也限制了国有企业管理者的创新意识和机会识别能力[33]。其次,国有企业内浓厚的政治氛围,一定程度上抑制了管理者的创新机会识别能力。尽管管理者创造力对组织绩效和创新机会识别具有理论上的促进作用,但鉴于特有的政治背景和文化环境,国有企业管理者的创新性表现往往被视为企业的一种威胁(林昭文、张同建等,2014),其创新意愿极易被领导以各种理由、途径打压,从而难以发挥显著正向促进作用,对企业绩效的增值作用也不显著。最后,国有企业均等化的薪酬体系,一定程度上导致管理者缺乏创新机会识别的激励机制。均等化的薪酬分配方法无法实现与选任岗位相匹配、与工作业绩相挂钩[34],因此导致国有企业管理者即使具备较强的创新机会识别能力,也会因为这种分配制度备受打击,最终可能导致其创新机会识别能力无法在管理者创造力与组织绩效的关系中发挥显著中介作用。

在私营企业样本中,由模型11、12可知,在控制性别、年龄、职位、企业规模等变量后,管理者创造力对组织绩效具有显著正向影响(p<0.001),H1得到验证;结合模型12、13、14可知,创新机会识别在管理者创造力与组织绩效的关系中发挥完全中介作用,H2得到验证;由模型12、15可知,在控制性别、年龄、职位、企业规模等变量后,积极情绪在管理者创造力与组织绩效的关系中并未发挥显著调节作用,H3未得到验证。针对这一实证结果,可能的解释是:一方面,私营企业较大的工作压力使管理者难以表现出积极情绪。与国有企业相比,私营企业面临更为激烈的市场竞争,为了追求效益最大化,私营企业不得不任用能力突出、业绩卓越的管理者[35]。然而,由于私营企业缺乏得天独厚的资源及各类政策优势[32],因此,管理者肩负重任,也就难以获得积极情绪表现,这一定程度上也会抑制其创新能力发挥。另一方面,私营企业的不确定性一定程度上影响了管理者的工作积极性。由于私营企业在资源分配、收入稳定、社会支持、职称评定等方面不具备优势[36],即使是企业管理者,也往往因其较大的风险性,导致积极情绪普遍不高。

4 结论与展望

4.1 研究结论

本文依据创造力理论和资源优势理论,从创新机会识别和积极情绪双重视角入手,对管理者创造力与组织绩效的关系进行深入探讨,并基于187份有效样本数据,对提出的假设进行总体和分组验证,得出如下结论:①无论是在总体样本还是分组样本中,管理者创造力均对组织绩效表现出显著正向影响,这充分肯定了管理者创造力对组织发展的重要性;②在总体样本和私营企业样本中,创新机会识别在管理者创造力与组织绩效的关系中发挥显著(部分或完全)中介作用,但在国有企业样本中并未发现显著中介作用;③在总体样本和国有企业样本中,积极情绪在管理者创造力与组织绩效的关系中发挥显著正向调节作用,但在私营企业中并未发现显著调节作用。

针对上述研究结论,本文作出如下探讨:

首先,在管理者创造力与组织绩效关系的研究中,虽然鲜有文献将管理者创造力作为前因变量,研究其与组织绩效间的具体关系,但现有个体创造力、组织创造力等领域的相关研究结果从侧面证实了创造力对组织绩效的正向影响[37]。与以往研究不同的是,本文以云南这一欠发达区域企业为研究样本,研究对象更为具体,结论更具针对性。

其次,关于创新机会识别在管理者创造力与组织绩效关系中的作用机制,总体样本和私企样本均证实了创新机会识别在管理者创造力与组织绩效关系中具有显著中介传导作用,即管理者创造力可通过创新机会识别间接影响组织绩效。已有文献更为关注创造力与创新机会识别之间的关系[23],忽略了创新机会识别在创造力与组织绩效的关系中可能的其它作用机制。本文研究结论则为打开管理者创造力与组织绩效关系的“黑箱”提供了新的研究视角。

最后,关于积极情绪在管理者创造力与组织绩效关系中的作用机制,总体样本和国企样本均证实了积极情绪在管理者创造力与组织绩效关系中的显著正向调节作用,这与Isen[25]的研究结果有相似之处,即均突出了积极情绪对创造力作用机制的重要性。但不同的是,本研究侧重探讨并验证了积极情绪对创造力与组织绩效关系的调节作用,而非中介作用。这无疑拓宽了相关领域的研究视角和研究内容。

4.2 实践启示

本文尝试性引入创新机会识别和积极情绪双变量,对两者在管理者创造力与组织绩效关系中的中介作用、调节作用进行实证检验,最终获得了具有探讨性的研究结论。这不仅在一定程度上丰富了组织绩效前因变量研究领域,拓展了企业创新理论,而且对创业创新教育具有实践指导意义。

首先,健全管理者创造力培养提升机制。从总体样本和分组样本的实证结果可知,管理者创造力是影响组织绩效的重要前因变量。为此,一方面,组织应熟练应用各种人力资源管理政策和实践,从人员甄选、能力开发、绩效考核、薪酬制定等多方视角,努力选拔和培养具有较高创造力水平的管理者;另一方面,管理者也应合理运用管理学相关理论,找准自身定位,善于分权管理,将更多时间分配到概念技能提升上。

其次,完善管理者创造力承接转化机制。从总体样本和私营企业样本的实证结果可知,创新机会识别在管理者创造力与组织绩效的关系中发挥显著(部分或完全)中介作用。因此,组织应完善管理者创造力转化承接机制,以充分发挥创新机会识别能力的中介作用。具体而言,组织,尤其是私营企业应努力为管理者营造较为宽松的创新情境,鼓励管理者利用自身创造力进行创新机会识别或创造,从而最终促进组织绩效提升。这一点对于国有企业也十分重要。

最后,建立管理者创造力发挥的情绪渲染机制。从总体样本和国有企业样本的实证结果可知,积极情绪在管理者创造力与组织绩效的关系中发挥着正向调节作用。这充分肯定了管理者乐观、积极的情绪表现对其创造力作用发挥具有重要情境渲染作用。因而管理者应提高对自身情绪的认知,加强情绪管理,培养积极情绪感知。尤其是私营企业管理者,更应该认清企业所处格局,设计出适合企业发展的战略计划,并通过积极的情绪表现,为企业在复杂的外界政策环境中拨开迷雾提供助力。

4.3 不足与展望

本研究还存在以下不足:一方面,为避免不同区域比较研究的复杂性以及降低样本收集难度,本研究最终选择在云南地区收集187份有效样本和相关数据资料作为实证依据,因此研究结论的普适性有待进一步探讨。另一方面,本研究主要采用问卷调查方式,仅收集了静态截面样本数据,未针对企业发展过程进行动态追踪。后续研究可基于扎根理论,对典型企业资料进行纵向追踪,以深入探讨管理者创造力对组织绩效的动态作用机制。

参考文献:

[1] 刘新梅, 韩骁, 白杨, 等.控制机制、组织双元与组织创造力的关系研究[J].科研管理, 2013, 34(10): 1-9.

[2] 王永跃, 叶佳佳.伦理型领导、创造力自我效能感及员工创造力—绩效的调节作用[J].科学学与科学技术管理, 2015, 36(9): 164-172.

[3] SADI M A, ALI H.Barriers to organizational creativity[J].Journal of Management Development, 2008, 27(1): 574-559.

[4] 张庆普, 周洋, 王晨筱, 等.跨界整合式颠覆性创新内在机理与机会识别研究[J].研究与发展管理, 2018, 30(6): 93-105.

[5] 谢觉萍, 王云峰.创业机会识别对创业绩效影响的实证研究[J].技术经济与管理研究, 2017, 38(3): 37-42.

[6] 吴航.动态能力的维度划分及对创新绩效的影响——对Teece经典定义的思考[J].管理评论, 2016, 28(3): 76-83.

[7] 于晓宇, 陶向明, 李雅洁.见微知著?失败学习、机会识别与新产品开发绩效[J].管理工程学报, 2019, 33(1): 51-59.

[8] 吴航.动态能力视角下企业创新绩效提升机制研究:以战略导向为调节[J].中国地质大学学报(社会科学版), 2015, 15(1): 132-139.

[9] 岳金桂, 于叶.技术创新动态能力与技术商业化绩效关系研究[J].科技进步与对策, 2019, 36(10): 91-98.

[10] 张亚军, 张金隆, 张军伟.工作不安全感对用户抵制信息系统实施的影响[J].管理科学, 2015, 28(2): 80-92.

[11] 李悦, 王重鸣.程序公正对创新行为的影响:积极情绪的中介效应研究[J].软科学, 2012, 26(2): 79-83.

[12] COCU A, PECHEANU E, SUSNE I.Stimulating creativity through collaboration in an innovation laboratory[J].Social and Behavioral Sciences, 2015, 182(2): 173-178.

[13] 韵江, 王玲, 张金莲.团队创造力如何促进组织绩效——基于组织创新的中介效应检验[J].经济管理, 2015, 37(7): 64-73.

[14] 刘新梅, 白杨, 张蕊莉.组织创造力研究现状与展望[J].西安交通大学学报(社会科学版), 2010, 30(3): 35-40.

[15] 何小洲, 熊娟.市场导向、创造力与新产品开发绩效关系研究[J].软科学, 2012, 26(5): 20-26.

[16] 张茉楠, 李汉铃.基于资源禀赋的企业家机会识别之框架分析[J].管理世界, 2005, 21(7): 158-159.

[17] ARDICHVILI A, CARDOZO R, RAY S.A theory of entrepreneurial opportunity identification and development[J].Journal of Business Venturing, 2003, 18 (1): 105-123.

[18] SHANE S, VENKATARAMAN S.The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217-226.

[19] ALVAREZ S A, BARNEY J B.Entrepreneurial opportunities and poverty alleviation[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2014, 38(1): 159-184.

[20] ZAMPETAKIS L A, MOUSTAKIS V.Linking creativity with entrepreneurial intentions: a structural approach[J].International Entrepreneurship and Management Journal, 2006, 2(3): 413-428.

[21] HEINONEN J, HYTTI U, STENHOLM P.The role of creativity in opportunity search and business idea creation[J].Education Training, 2011, 53(8): 659-672.

[22] AMIT R, ZOTT C.Value creation in e-business[J].Strategic Management Journal,2001,22(6-7): 493-520.

[23] SHANE S.Reflections on the 2010 AMR decade award:delivering on the promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review, 2012, 37(1): 10-20.

[24] 郭小艳, 王振宏.积极情绪的概念、功能与定义[J].心理科学进展, 2007, 22(15): 810-815.

[25] ISEN A M.Positive affect and decision making[J].Handbook of Emotions, 2000, 40(2): 417-435.

[26] FREDRICKSON B L.The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-and-build theory of positive emotions[J].American Psychologist, 2001, 56(3): 218-226.

[27] OZGEN E.Entrepreneurial opportunity recognition: information flow, social and cognitive perspectives[M].New York: Rensselaer Polytechnic Institute, 2003.

[28] 于东平, 段云龙, 张新启, 等.企业家一般人力资本要素与创新机会识别研究[J].科技进步与对策, 2017, 34(14): 112-118.

[29] 唐贵瑶, 李鹏程, 陈扬.授权型领导对企业创新的影响及作用机制研究[J].管理工程学报, 2016, 30(1): 52-60.

[30] MAN T, LAU T, CHAN K F.The competitiveness of small and mediumenterprises: a conceptua; ization with focus on entrepreneurial competencies[J].Journal of Business Venturing, 2002, 17(2): 123-142.

[31] WETZELS M, ODEKERKEN-SCHRODER G, VAN OPPEN C.Using PLS path modeling for assesing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration[J].MIS Quarterly, 2009, 33(1): 177-195.

[32] CHENG L, LEI Z.Does the expansion of Chinese state-owned enterprises affect the innovative behavior of private enterprises[J].Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 2015, 22(1): 24-54.

[33] 冯朝军.新时期我国国有企业混合所有制改革路径探索[J].技术经济与管理研究, 2017, 38(12): 42-46.

[34] 魏明海, 蔡贵龙, 柳建华.中国国有上市公司分类治理研究[J].中山大学学报(社会科学版), 2017, 57(4): 175-192.

[35] 徐升华, 王曲舒.民营企业发展升级的瓶颈、问题及治理[J].理论探讨, 2019, 36(3): 99-105.

[36] 李敏, 蔡慧如.工会承诺、组织承诺和员工绩效—被企业所有制类型跨层次调节的中介模型[J].商业经济与管理, 2015, 5(5): 42-49.

[37] MILGRAM R, FELDMAN N Q.Creativity as a predictor of teachers' effectiveness[J].Psychological Reports, 1979, 45(3): 899-903.

(责任编辑:陈 井)