0 引言

新型数字基础设施是在互联网基础上,高度融合5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术而形成的数字型基础设施[1]。在当前我国以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局中,“新基建”是国内大格局的重要支撑,是大国竞争的关键胜负手。2019年8月,国家信息中心联合华为发布的《迈向万物智联新世界——5G时代·大数据·智能化》指出,5G、大数据、人工智能等数字技术催生各行各业不断创新,是推动产业升级的重要使能器[2]。“十四五”规划提出,系统布局新型数字基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合。传统基础设施建设的快速发展加速了工业化进程,推动产业结构升级[3]。新型数字基础设施建设正如火如荼,学界对其的研究大都集中在定性层面,如人工智能对经济结构转型[4]、产业转型[5]和经济高质量发展作用[6]的机理分析,以及“新基建”赋能经济高质量发展[7]和制造业转型升级[8]的路径研究,而对新型数字基础设施与产业结构升级的关系研究还不够系统和深入,也未能对新型数字基础设施的产业结构升级效应进行实证检验。与传统基础设施相比,新型数字基础设施影响产业结构升级的逻辑机理和作用路径或将有所不同,地区产业结构在新型数字基础设施不断发展之下能否实现升级?其不同发展水平对产业结构升级的影响效应如何?这些问题都值得深究。鉴于此,本文通过技术创新效应、资源配置效应和消费升级效应,剖析新型数字基础设施影响产业结构升级的逻辑机理,并进一步采用2007—2018年中国地级市面板数据,运用固定效应模型检验新型数字基础设施对产业结构升级的影响效应及作用机制,从而根据实证结论,提出进一步发挥新型数字基础设施对产业结构升级促进作用的政策建议。

本文重点探讨新型数字基础设施对地区产业结构升级的影响,主要贡献包括以下3个方面:首先,通过技术创新、资源配置和消费升级的中介效应,剖析新型数字基础设施影响产业结构升级的逻辑机理;其次,运用中国城市层面数据实证检验新型数字基础设施对产业结构升级的影响效应;最后,按照地理区位、城市规模和市场化程度,考察新型数字基础设施影响产业结构升级的城市异质性。

1 理论分析与研究假设

1.1 新型数字基础设施与产业结构升级

已有研究认为,高速公路、高铁等传统基础设施建设不仅能够提升全要生产率、促进经济增长,也能够推动产业结构升级[9]。一方面,基础设施作为生产性要素,可以直接增加物质资本,进而助推产业结构优化升级;另一方面,基础设施建设水平提高,可以通过技术溢出、交通便利化、要素结构优化等途径促进产业结构升级[10]。基础设施的外部效应使得行业、区域间技术与知识流动更加顺畅,为技术知识的扩散外溢提供有利条件[11]。同时,较高的基础设施发展水平对地区资源要素配置、生产结构和组织体系优化调整产生积极影响[12],从而为产业结构升级提供必要的环境条件。

通讯、互联网等基础设施是新型数字基础设施发展的基础,在产业发展过程中发挥重要作用。通讯基础设施能够促进地区知识与技术传播[13-14],有力促进全要素生产率和技术效率提高[15],不管是知识与技术传播还是全要素生产率提升,均能直接或间接促进产业结构升级[16]。网络基础设施对产业结构升级的积极影响表现在两方面:一是网络基础设施的资源配置效应。完善的网络基础设施有助于促进信息充分流动,克服信息不对称带来的弊端,从而缓解资源错配,提高资源配置效率[17]。二是网络基础设施的技术创新效应。网络基础设施建设拉近了人与人之间的空间距离,创新的供求双方可以进行即时沟通和交流,从而有力促进技术进步,加快产业结构升级步伐[18]。

在互联网技术加持下,大数据、人工智能、区块链、云计算等技术日新月异,加速数字经济时代的到来。人工智能可以推动第二次机器革命,迅速实现技术进步[19],助力传统产业实现数字化、智能化转型升级。基于网络示范效应,大数据、物联网等技术加速了创新资源的协同共享[20],以数据传输形式配置创新资源跨越了空间局限,有助于形成创新集群[21]。同时,借助映射效应,加速知识在整个经济社会领域的外溢扩散[22],进一步提高社会整体技术创新水平,推动传统产业高端化发展。以人工智能为代表的新型数字基础设施引发的“机器换人”,有助于克服制造业劳动力短缺和产品质量不稳定等问题[23],通过人力资本效应、劳动力禀赋效应、劳动生产率效应和老龄消费效应,增强人口老龄化对产业结构升级的助推作用[24],成为新发展格局下推动产业结构升级和可持续发展的有力保障。新型数字基础设施引领产业智能化,促进无人驾驶、机器翻译、图像识别等新兴行业发展,通过改善这些行业的劳动力总量和结构[25-26],加速劳动力从第二产业向第三产业转移,推动产业结构升级。基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:新型数字基础设施建设能够推动地区产业结构升级。

1.2 新型数字基础设施对产业结构升级的影响机制

技术创新可以促进产业结构升级已成为学界共识,新型数字基础设施通过技术创新效应,对产业结构升级产生重要影响。一方面,新型数字基础设施可以借助技术外溢的扩散效应提升产业创新能力,进而促进产业结构升级。生产领域的固定资产投资具有显著的知识积累效应,其形成的资本促使知识和经验得以积累,可以提高生产效率,进而借助技术外溢效应突破边际报酬递减规律[27]。大数据、人工智能等新型数字基础设施包含的技术知识属于通用技术,其在行业、地区辐射扩散面临的局限较小,借助技术外溢效应,人工智能与云计算、大数据等的融合应用,能够为其它领域创新提供思路,从而提高社会整体创新水平[28]。以人工智能为例,其包含许多基础技术和共性技术,人工智能技术与其它产业融合,有助于丰富人工智能应用场景,深化人工智能与实体经济融合程度,促进技术外溢扩散[29]。通过加强新型基础设施建设,进一步促使交通、医疗、金融、制造业等领域实现生产方式数字化、商业模式网络化、管理范式智能化的创新与变革,从而提高企业技术创新能力与效率。另一方面,大数据、云计算、人工智能等数字技术的发展需要大量数据支撑,开放的AI 素材数据库为人工智能理论研究和应用算法开发提供了极大便利。不仅如此,汇集各种算法和代码的开源社区,使许多创新活动不用从零开始,可以直接将已有算法用于本领域的研究与创新,从而大幅提高研发创新活动的效率和成功率[30]。由此,本文提出如下假设:

H2a:新型数字基础设施通过促进技术创新,推动地区产业结构升级。

产业结构升级的本质是生产要素和经济资源的优化再配置[31],新型数字基础设施的利用可以避免资源错配,有效提高资源配置效率,从而推动产业结构升级。一方面,人工智能与互联网、大数据等技术的融合应用,可以解决市场失灵问题,进而减少资源错配,还能大幅降低各类信息和数据的搜寻成本。同时,基于特定算法对经济个体行为特征进行分析和预测,从而更好地完善现有市场机制和制度安排,最大程度缓解信息不对称引致的资源配置效率低问题[4],以实现空间资源高效分配的自增强式效果[32]。另一方面,人工智能等技术运用可以完成管理、生产等环节的控制与决策。在生产环节,能够规避劳动、机器设备等资源配置不当引发的一系列问题,在机器学习技术支持下,生产资源的智能化配置得以实现,从而提升社会整体资源配置效率[6]。由此,本文提出如下假设:

H2b:新型数字基础设施通过缓解资源错配,推动地区产业结构升级。

从需求看,消费是产业结构升级的重要影响因素之一。现阶段,我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。新型数字基础设施能更好地服务消费升级,推动产业结构升级。一方面,伴随算法和算力升级,出现集现代高科技于一身的智能消费品。与传统消费品相比,智能消费品具有显著的高附加值特征,能给消费者带来更高层次的消费体验。作为众多高科技融合的产物,智能消费品来源于更加复杂和高级的劳动[33]。另一方面,新型数字基础设施为交通、医疗、教育、餐饮、娱乐等领域深度赋能,以新业态、新模式引领新型消费,能有效满足人民群众需求。由此,本文提出如下假设:

H2c:新型数字基础设施通过助力消费升级,推动地区产业结构升级。

1.3 新型数字基础设施影响产业结构升级的城市异质性

由于不同城市所处地理位置不同,其在资源禀赋方面也表现出较大差异。与沿海城市相比,内陆城市基础设施数字化、网络化、智能化程度较低,其新型数字基础设施发展仍处于起步阶段,这会影响新型数字基础设施对产业结构升级的激励作用,由此导致城市产业结构升级滞后。同时,城市规模不同,意味着城市在资源集聚和科技发展等方面存在差异,从而造成新型数字基础设施对产业结构升级的差异化影响。大中城市资源集聚程度和人力资本水平更高,能通过技术扩散提升产业技术创新水平,从而对产业结构升级产生正向影响。此外,在经济发展过程中,相较于基础生产要素,有效的市场机制对经济活动的作用更加显著[34]。市场化程度越高,越有利于市场机制发挥作用,使落后企业得以淘汰,最终推动产业结构高端化发展。在市场化程度高的地区,得益于市场机制的引导作用,经济活动更具灵活性和竞争性,从而淘汰经济效益差的市场主体,在综合层面激励其它主体迸发更强生命力[35]。由此,本文提出如下假设:

H3a:相较于内陆城市,新型数字基础设施会在更大程度上推动沿海城市产业结构升级;

H3b:相较于小城市,新型数字基础设施会在更大程度上推动大中城市产业结构升级;

H3c:相较于市场化程度低的城市,新型数字基础设施会在更大程度上推动市场化程度高的城市产业结构升级。

2 研究设计

2.1 模型设定

在上述理论分析基础上,本文围绕新型数字基础设施对中国产业结构升级的影响进行实证分析,设定计量模型如下:

ind_struit=α0+α1NDIit+βXit+εit

(1)

其中,i代表城市,t代表时间,ind_struit代表城市产业结构升级,NDIit代表城市新型数字基础设施水平,Xit代表一系列控制变量,εit表示随机扰动项。

2.2 数据与变量说明

本文采用2007—2018年中国272个地级市面板数据,涉及指标数据来源于CSMAR数据库、《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各省市统计年鉴。本文涉及具体变量如下:

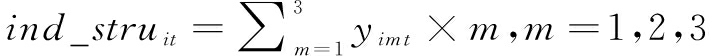

(1)被解释变量:产业结构升级。城市产业结构升级(ind_stru)主要从产业结构高级化维度进行度量。参考袁航和朱承亮[36]、曾倩等[37]的研究,对不同产业赋予不同权重,加权求得各地区产业结构升级指数。该指数反映我国由第一产业占优势地位逐渐向第二产业、第三产业占优势地位的方向演进,具体计算公式如下:

(2)

其中,yimt表示在t时期i地区第m产业占地区GDP的比重。

(2)解释变量:新型数字基础设施发展水平。借鉴钞小静等[38]的做法,核心解释变量新型数字基础设施发展水平(NDI)以中国新型数字基础设施相关行业上市公司产值表征。新一代信息技术是建设和发展新型数字基础设施的重要基础与前提,同时,新型数字基础设施建设又以新一代信息技术产业化应用为主要内容。因此,新型数字基础设施的发展与通信及相关设备制造业、计算机及相关设备制造业等新型数字基础设施垂直行业企业关系密切。鉴于此,本文采用相关行业企业产值衡量新型数字基础设施发展水平有其合理性。

(3)控制变量。借鉴已有研究[39],本文选择对地区产业结构升级产生影响的其它因素作为控制变量。政府规模(gov):政府是社会公共服务的主导者,其行为能够对产业发展产生巨大影响,本文采用政府规模反映政府干预程度,具体采用地方政府公共财政支出占地区GDP比重测度。经济发展水平(pergdp):经济发展是产业结构升级的基础和动力,两者相互促进、相辅相成,本文采用人均生产总值测度。人力资本投资(hum):高质量人力资本往往更有利于促进地区创新,从而影响产业结构,本文采用地方政府教育支出占财政支出比重衡量。传统基础设施(trainfra):传统基础设施可以促进资源要素流动,降低成本,进而影响地区产业结构,本文采用人均城市道路面积测度。对外开放度(open):外资进入通过影响生产率,进而改变一国或地区产业结构,本文采用各城市实际使用外资金额(按当年美元兑人民币平均汇率换算)占地区GDP比重表征。金融发展水平(fin):金融发展水平体现资金使用效率,可以显示产业发展所需资金支持的融通状况,通过影响产业间资金配置,对产业结构产生影响,本文采用存贷款余额占GDP比重表征。

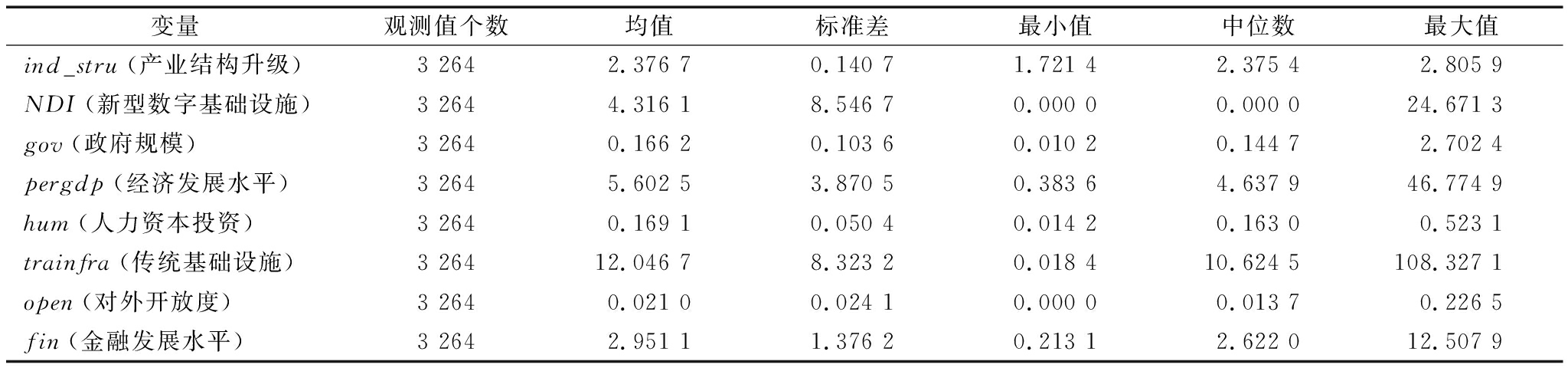

2.3 描述性统计

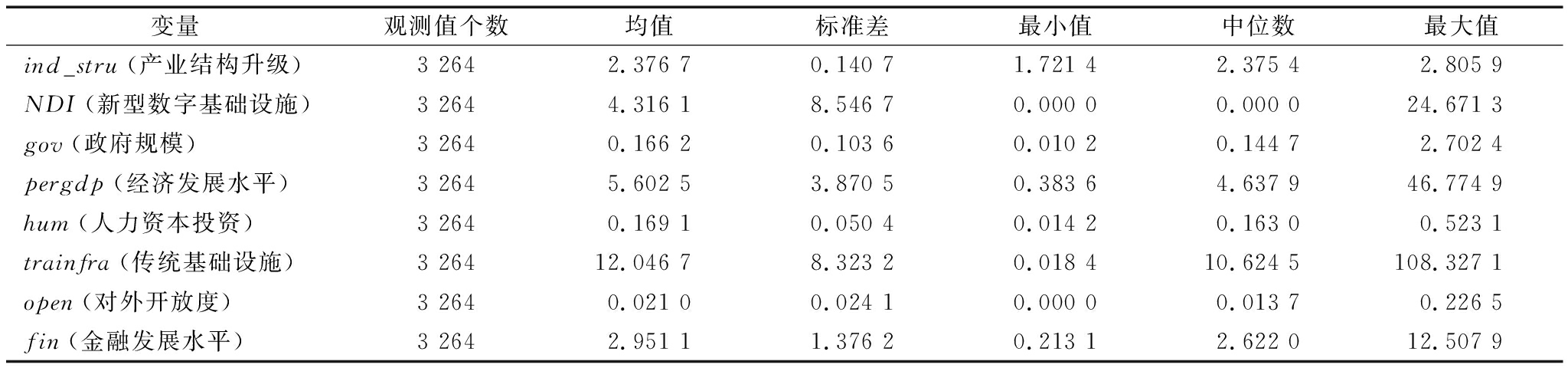

表1报告了主要变量的基本统计特征。被解释变量城市产业结构升级(ind_stru)的均值为2.376 7,标准差为0.140 7,最小值为1.721 4,中位数为2.375 4,最大值为2.805 9,表明样本城市之间的产业结构升级在考察期内存在较大差异。此外,核心解释变量新型数字基础设施建设水平(NDI)和其它控制变量在样本城市之间也存在较大差异,这为探究新型数字基础设施对产业结构升级的影响提供了经验素材。

表1 主要变量描述性统计结果

变量观测值个数均值标准差最小值中位数最大值ind_stru(产业结构升级)3 2642.376 70.140 71.721 42.375 42.805 9NDI(新型数字基础设施)3 2644.316 18.546 70.000 00.000 024.671 3gov(政府规模)3 2640.166 20.103 60.010 20.144 72.702 4pergdp(经济发展水平)3 2645.602 53.870 50.383 64.637 946.774 9hum(人力资本投资)3 2640.169 10.050 40.014 20.163 00.523 1trainfra(传统基础设施)3 26412.046 78.323 20.018 410.624 5108.327 1open(对外开放度)3 2640.021 00.024 10.000 00.013 70.226 5fin(金融发展水平)3 2642.951 11.376 20.213 12.622 012.507 9

3 实证结果分析

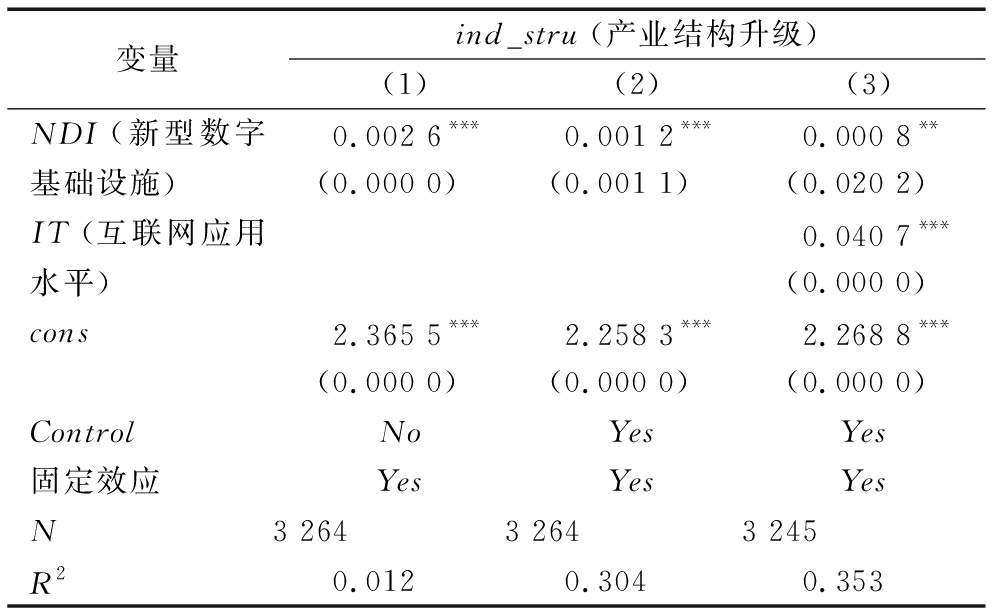

3.1 基准回归结果

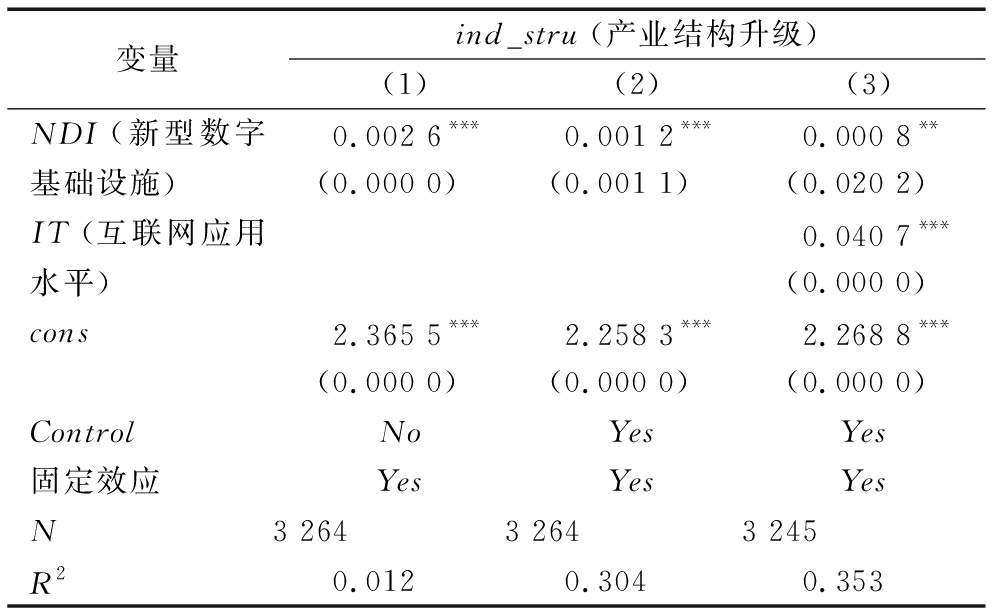

根据建立的计量模型,本文首先检验H1,表2是对应的基准回归结果。其中,列(1)未加入控制变量,结果显示,新型数字基础设施显著促进产业结构升级。列(2)在列(1)基础上加入控制变量,结果显示,新型数字基础设施的系数在1%水平上显著为正,表明新型数字基础设施显著推动产业结构升级。列(3)考察互联网发展下,新型数字基础设施对产业结构升级影响的估计结果,互联网应用水平(IT)采用互联网接入用户数与年末人口数的比值表示。结果显示,新型数字基础设施的系数在5%水平上显著为正,表明排除互联网应用水平对产业结构升级的影响后,新型数字基础设施依然对产业结构升级具有正向激励作用。综上,H1得以验证。

表2 新型数字基础设施对产业结构升级的影响:基准回归结果

变量ind_stru(产业结构升级)(1)(2)(3)NDI(新型数字基础设施)0.002 6***0.001 2***0.000 8**(0.000 0)(0.001 1)(0.020 2)IT(互联网应用水平)0.040 7***(0.000 0)cons2.365 5***2.258 3***2.268 8***(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)ControlNoYesYes固定效应YesYesYesN3 2643 2643 245R20.0120.3040.353

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,括号内数值为p值,下同

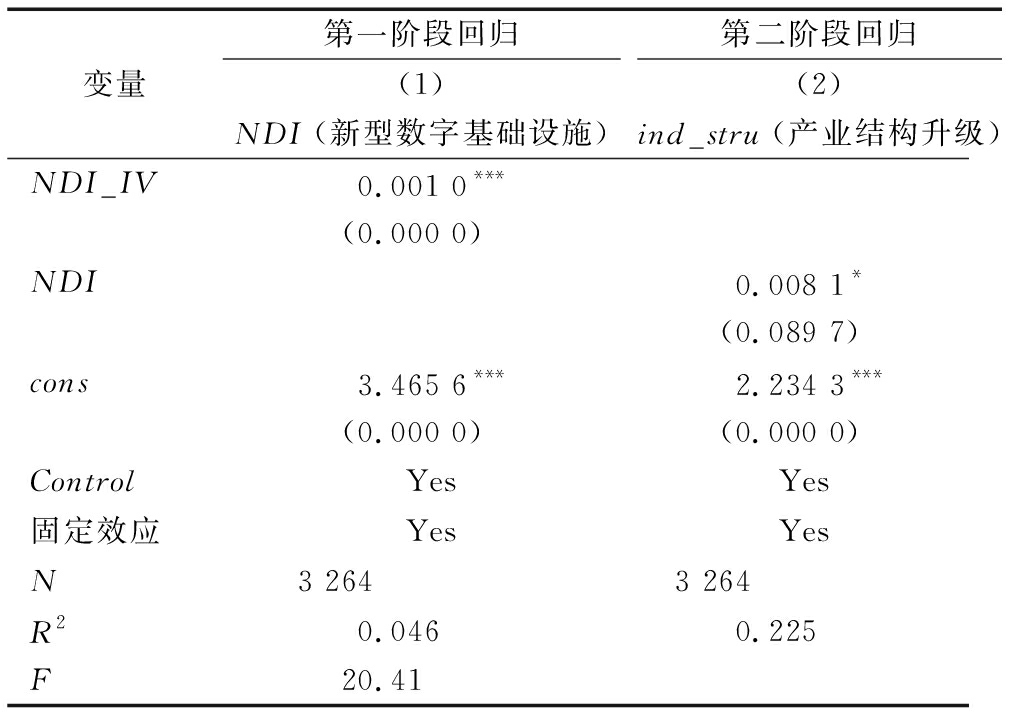

3.2 内生性问题及处理

缓解内生性问题是经济学研究中不容忽视的重要问题。一方面,地区产业结构升级离不开新型数字基础设施的快速发展,同时新型数字基础设施发展也受到地区产业结构升级的影响,因此新型数字基础设施与产业结构升级之间存在一定反向因果关系。另一方面,控制变量的选取和设置难免会产生变量遗漏问题,这是引发内生性问题的又一重要因素。鉴于以上两个原因,本文采用设置工具变量的方法缓解内生性问题,识别新型数字基础设施对产业结构升级的净影响效应。

在工具变量设置方面,本文参照钞小静等[38]的研究成果,使用微型计算机生产数量与上一年度互联网宽带用户数的交互项作为新型数字基础设施的工具变量。一方面,计算机生产数量越多,地区新型数字基础设施发展水平往往也越高,符合工具变量的相关性要求;另一方面,微型计算机生产数量不会对产业结构升级产生直接影响,符合工具变量的外生性条件。

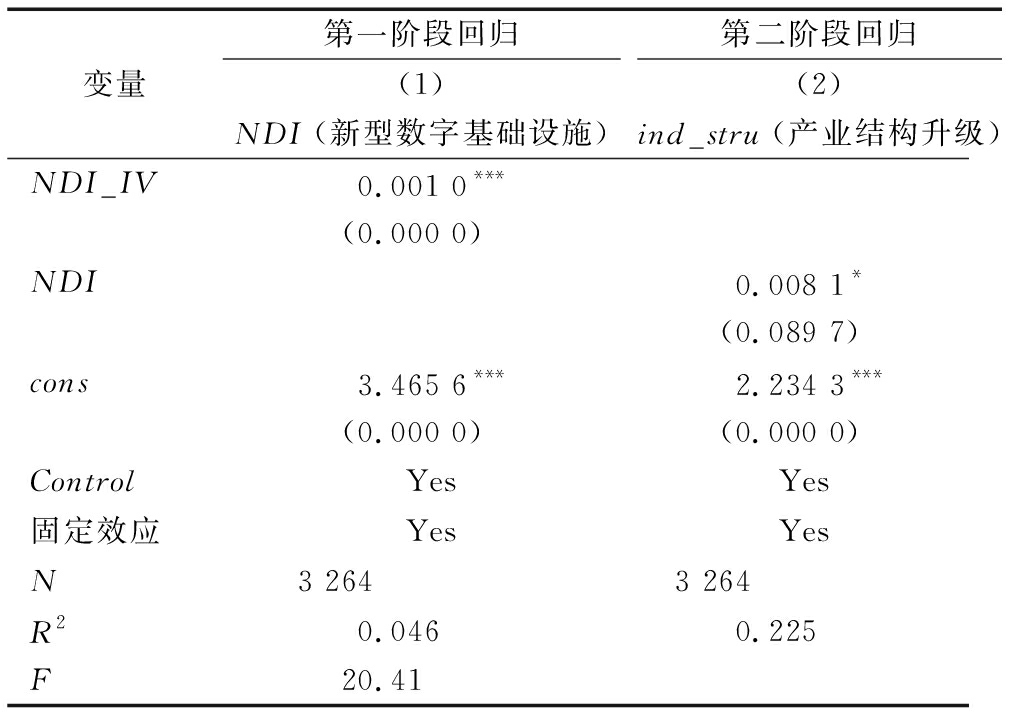

表3是采用工具变量法缓解内生性问题的回归结果。可以看出,在第一阶段,工具变量NDI_IV的系数为正且在1%的水平上显著,其对应的F统计量为20.41,远大于临界值10,表明该工具变量满足相关性条件,不存在弱工具变量问题,从而使工具变量的有效性得以保证。在第二阶段,本文重点关注的解释变量NDI系数在10%水平上显著为正,表明缓解内生性问题后,新型数字基础设施依然对产业结构升级具有显著促进作用,与前文研究结论一致。

表3 新型数字基础设施对产业结构升级的影响:工具变量估计结果

变量第一阶段回归(1)NDI(新型数字基础设施)第二阶段回归(2)ind_stru(产业结构升级)NDI_IV0.001 0***(0.000 0)NDI0.008 1*(0.089 7)cons3.465 6***2.234 3***(0.000 0)(0.000 0)ControlYesYes固定效应YesYesN3 2643 264R20.0460.225F20.41

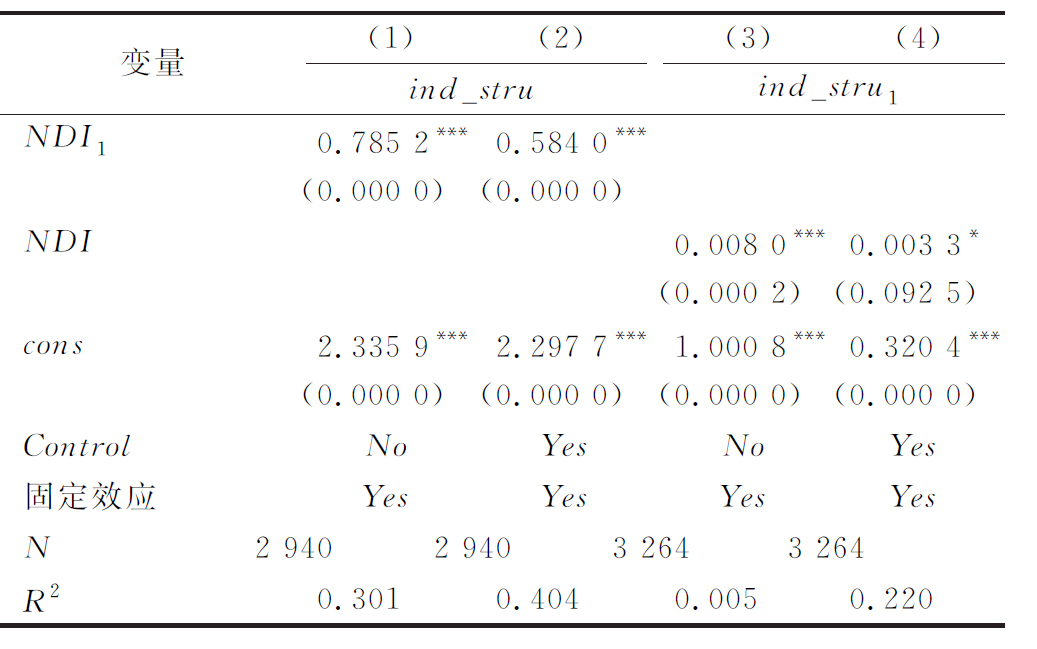

3.3 稳健性检验

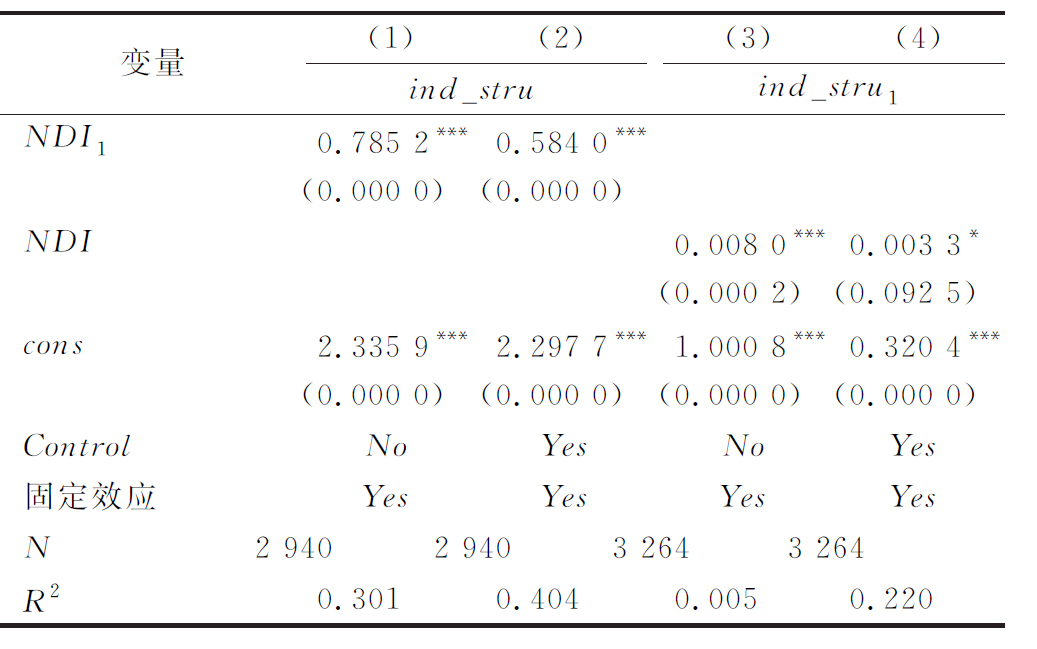

上述研究均表明,新型数字基础设施建设对地区产业结构升级具有显著推动作用。为保证研究结论的科学性,与大多数研究一样,本文采用替换变量的方法,对上文研究结论进行稳健性检验。首先,李春涛等[40]以金融科技为关键词,通过百度新闻高级检索,构建地区金融科技发展水平指标。这为本文重新构建新型数字基础设施发展水平指标提供了启发。本文采用各省省委机关报出现新型数字基础设施关键词(包括5G、移动通信、大数据、数字基础设施等[38])的文章数量/当年该报刊登文章总数,衡量该省新型数字基础设施发展水平,各地级市新型数字基础设施发展水平等于所在省份新型数字基础设施发展水平,报刊文章数来自《中国重要报纸全文数据库》。运用前述方法,构造表征新型数字基础设施发展水平的指标NDI1,实证模型及其它变量设置与前文一致。表4中列(1)、(2)报告了回归结果,无论是否加入控制变量,新型数字基础设施(NDI1)的系数都在1%水平上显著为正,表明前文研究结论是稳健的。其次,参照何小钢等[35]的做法,采用第三产业产值/第二产业产值(ind_stru1)度量各地级市产业结构升级状况。表4中列(3)、(4)回归结果显示,无论是否加入控制变量,核心解释变量新型数字基础设施(NDI)的系数都至少在10%水平上显著为正,表明新型数字基础设施对产业结构升级具有助推作用,前文研究结论依然稳健。

表4 新型数字基础设施对产业结构升级的影响:稳健性检验结果

变量(1)(2)ind_stru(3)(4)ind_stru1NDI10.785 2***0.584 0***(0.000 0)(0.000 0)NDI0.008 0***0.003 3*(0.000 2)(0.092 5)cons2.335 9***2.297 7***1.000 8***0.320 4***(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)ControlNoYesNoYes固定效应YesYesYesYesN2 9402 9403 2643 264R20.3010.4040.0050.220

3.4 中介效应检验

前文分析了新型数字基础设施影响产业结构升级的逻辑机理,表明新型数字基础设施可能会通过技术创新效应、资源配置效应和消费升级效应对产业结构升级产生影响。为检验技术创新(inn)、资源配置(fmd)和消费升级(eng)的中介效应,即验证H2a、H2b、H2c,本文综合运用经典中介效应检验三步法和Bootstrap方法对中介效应进行检验,以保证检验结果的可靠性。

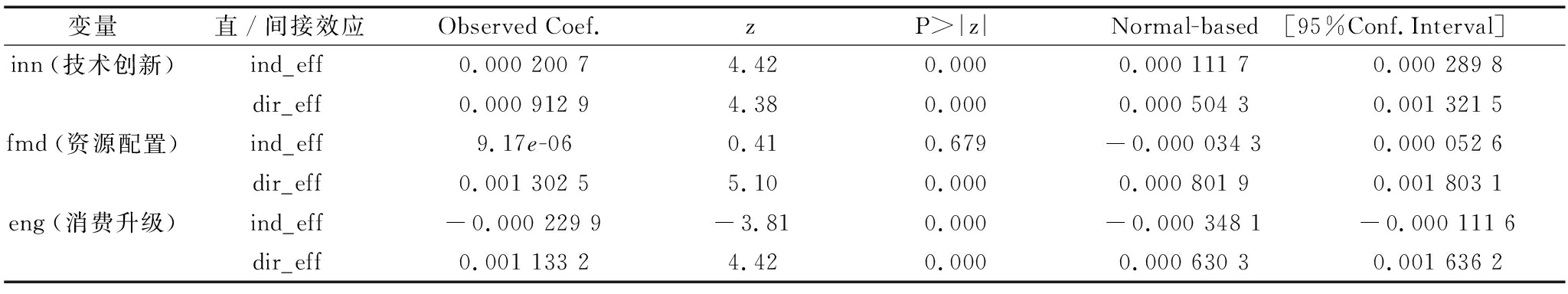

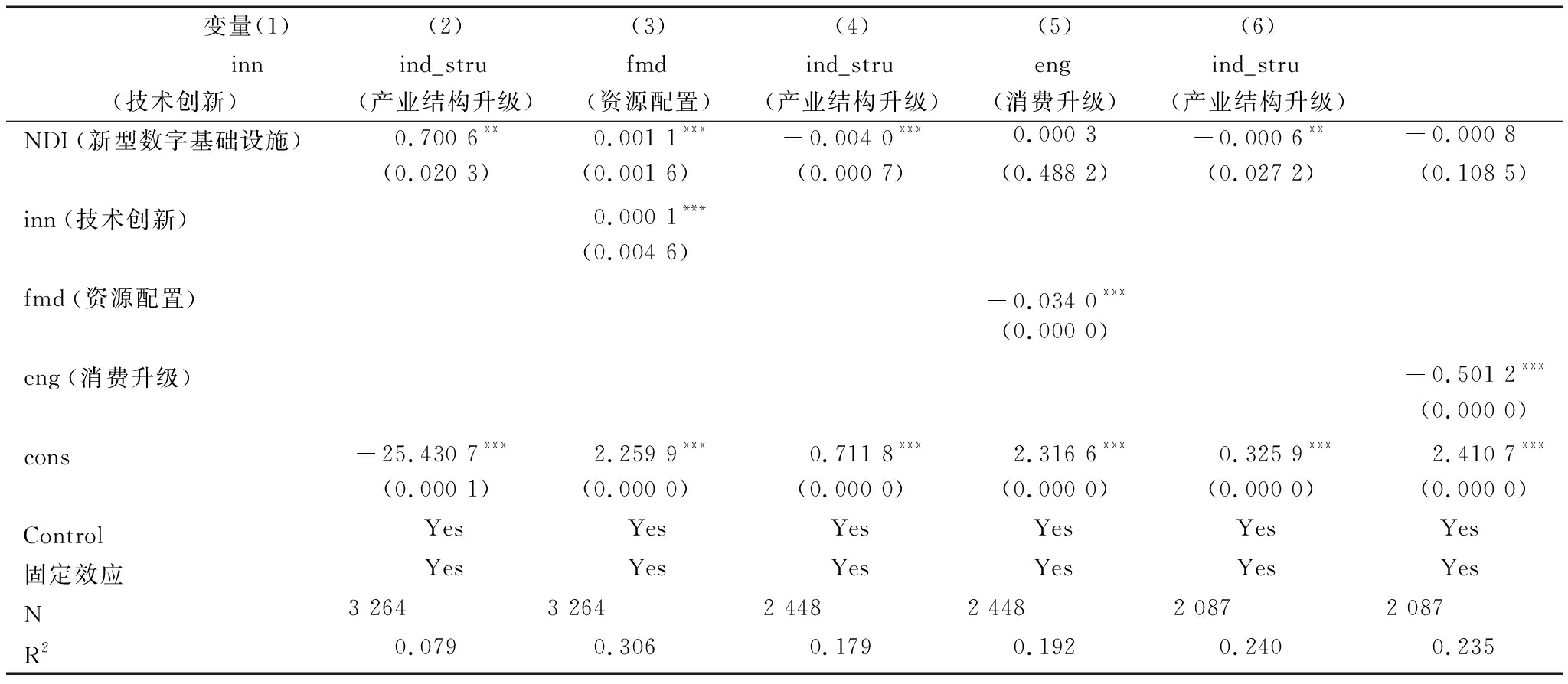

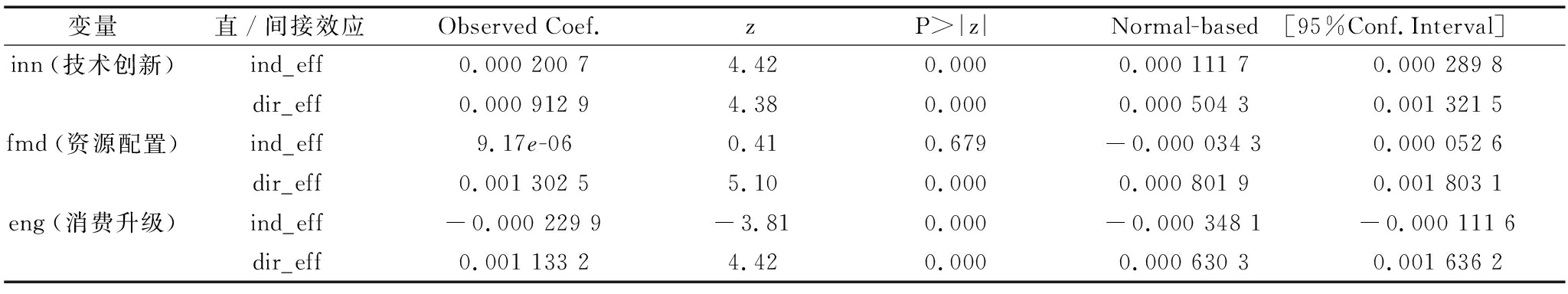

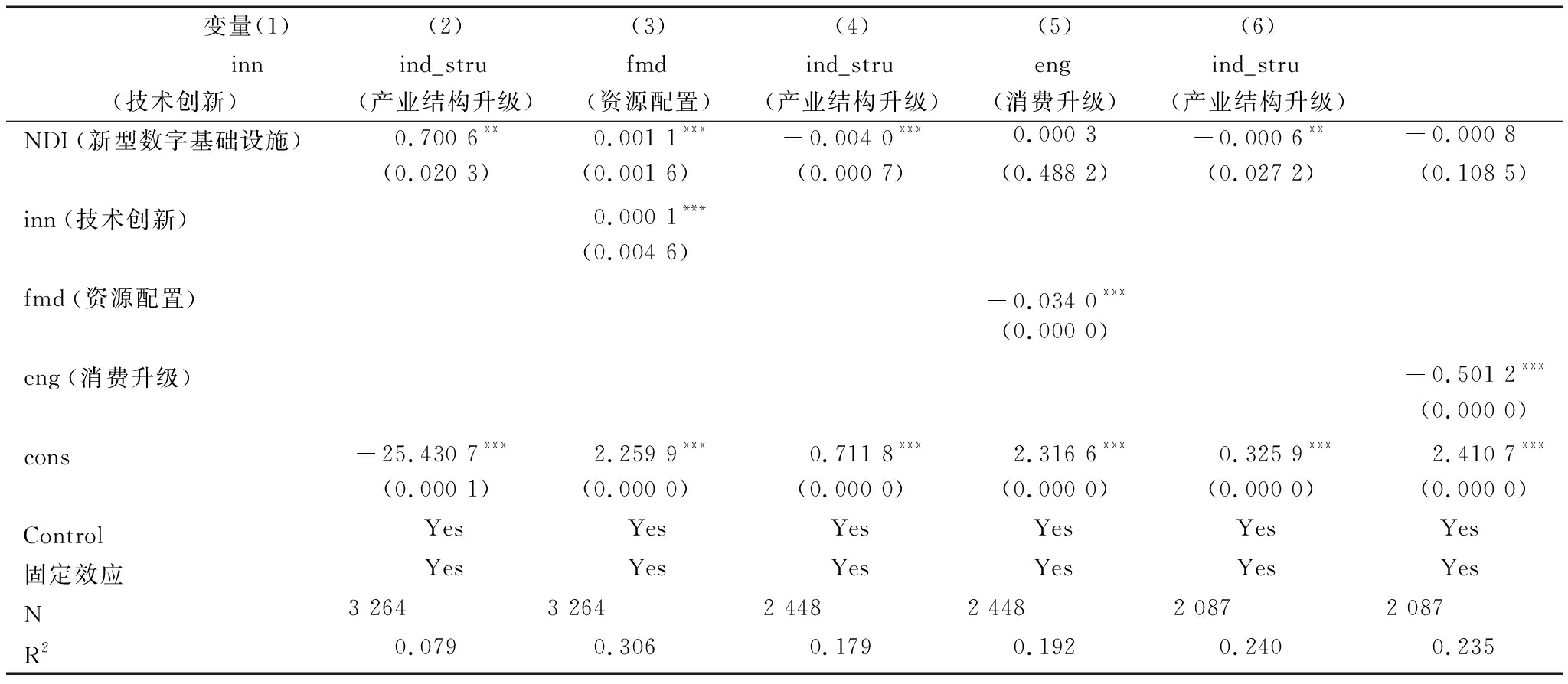

(1)技术创新的中介效应检验。本文采用复旦大学产业发展研究中心公布的中国城市和产业创新指数衡量城市技术创新水平。首先进行三步法检验,综合表5中列(1)、(2)回归结果与前文基准回归结果,依据三步法检验流程可知,技术创新的中介效应成立,即新型数字基础设施通过提高技术创新水平,推动产业结构升级。其次,进一步进行Bootstrap检验,结果如表6所示。结果显示,新型数字基础设施对产业结构升级的直接效应显著,技术创新的间接效应也显著。综上可知,技术创新的中介效应显著,H2a得到验证。

表6 新型数字基础设施对产业结构升级影响机制的回归结果(Bootstrap法)

变量直/间接效应Observed Coef.zP>|z|Normal-based [95%Conf.Interval]inn(技术创新)ind_eff0.000 200 74.420.0000.000 111 70.000 289 8dir_eff0.000 912 94.380.0000.000 504 30.001 321 5fmd(资源配置)ind_eff9.17e-060.410.679-0.000 034 30.000 052 6dir_eff0.001 302 55.100.0000.000 801 90.001 803 1eng(消费升级)ind_eff-0.000 229 9-3.810.000-0.000 348 1-0.000 111 6dir_eff0.001 133 24.420.0000.000 630 30.001 636 2

(2)资源配置的中介效应检验。本文采用要素市场扭曲程度指数(fmd)衡量资源配置情况。借鉴高翔等[41]的做法,基于要素市场和产品市场构建要素市场扭曲程度指数(fmd),具体计算公式如下:

(3)

在本研究中,市场扭曲程度指数(fmd)为负向指标。其中,productmarketit、factormarketit分别表示产品市场化指数和要素市场化指数,数据来源于王小鲁等[42]的《中国分省份市场化指数报告(2018)》。首先进行三步法检验。结合表5中列(3)、(4)回归结果与基准回归结果可知,资源配置的中介效应成立,即新型数字基础设施通过提高资源配置效率,推动产业结构升级。其次,进一步的Bootstrap检验结果显示,新型数字基础设施对产业结构升级的直接效应显著,而资源配置的间接效应不显著。由此证明资源配置的中介效应检验结果不稳健,中介作用不显著,H2b未能被验证。原因可能在于,当前我国新型数字基础设施发展还不够成熟,推动产业结构升级的资源配置这一作用机制主要还是通过传统基础设施实现,新型数字基础设施的资源配置作用还有待发掘和利用。

(3)消费升级的中介效应检验。对于消费升级效应的检验,本文用恩格尔系数表征消费升级,消费数据来源于《中国城市统计年鉴》。类似地,恩格尔系数为负向指标。首先进行三步法检验,结合表5中列(5)、(6)回归结果与基准回归结果可知,列(5)中NDI的系数与列(6)中eng的系数乘积符号为正,而列(6)中NDI的系数符号为负,表明消费升级对新型数字基础设施的遮掩效应成立。其次,进一步的Bootstrap检验结果显示,新型数字基础设施的直接效应和消费升级的中介效应均显著,但两者系数符号相反,进一步证明消费升级表现为遮掩效应。综上可知,消费升级在新型数字基础设施推动产业结构升级过程中具有遮掩效应,即消费升级遮掩了新型数字基础设施对产业结构升级的正向影响,因此H2c不成立。原因可能是,目前我国经济发展水平还比较低,不足以支撑居民消费升级。在数字经济时代背景下,新型数字基础设施发展虽然促进了消费量增加,但在提升居民消费质量方面未达到理想预期,抑制了居民消费升级,从而不利于发挥新型数字基础设施对产业结构升级的促进作用。

表5 新型数字基础设施对产业结构升级影响机制的回归结果(三步法)

变量(1)inn(技术创新)(2)ind_stru(产业结构升级)(3)fmd(资源配置)(4)ind_stru(产业结构升级)(5)eng(消费升级)(6)ind_stru(产业结构升级)NDI(新型数字基础设施)0.700 6**0.001 1***-0.004 0***0.000 3-0.000 6**-0.000 8(0.020 3)(0.001 6)(0.000 7)(0.488 2)(0.027 2)(0.108 5)inn(技术创新)0.000 1***(0.004 6)fmd(资源配置)-0.034 0***(0.000 0)eng(消费升级)-0.501 2***(0.000 0)cons-25.430 7***2.259 9***0.711 8***2.316 6***0.325 9***2.410 7***(0.000 1)(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)ControlYesYesYesYesYesYes固定效应YesYesYesYesYesYesN3 2643 2642 4482 4482 0872 087R20.0790.3060.1790.1920.2400.235

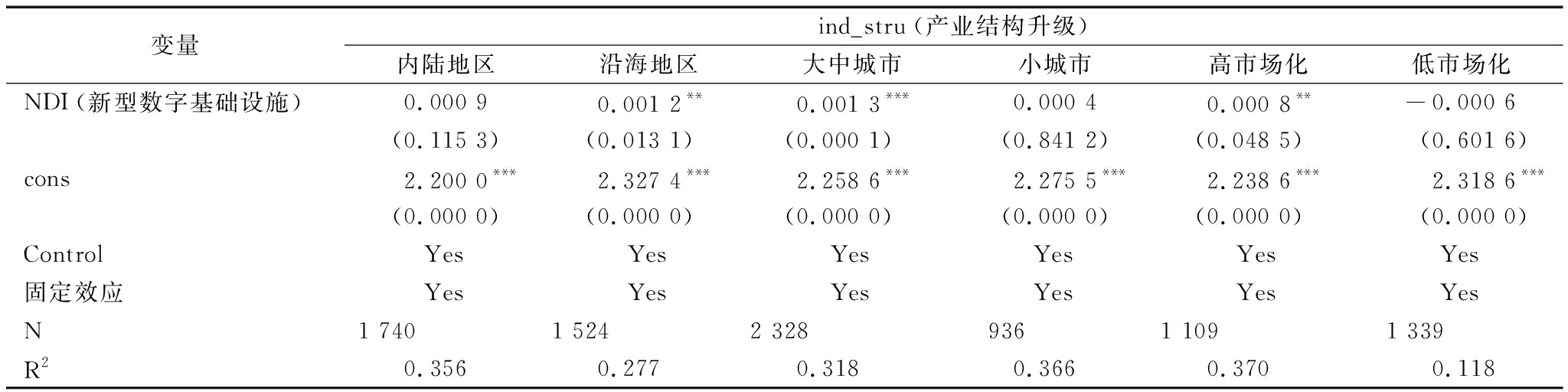

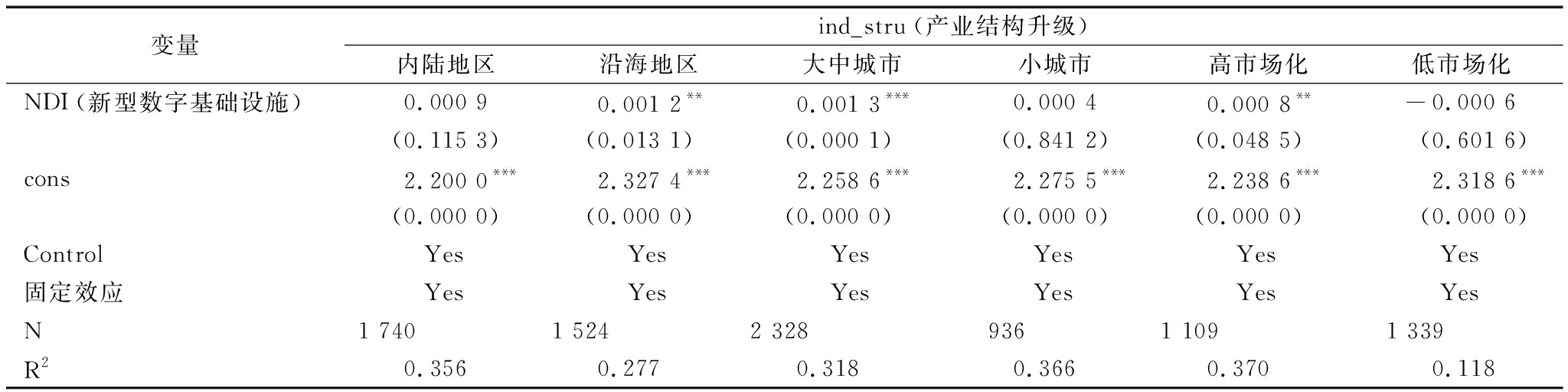

3.5 城市异质性检验

为检验新型数字基础设施影响地区产业结构升级的城市异质性,本文按照所处地理位置不同,将样本城市划分为沿海城市和内陆城市,然后进行分组回归。同时,考虑到城市规模和市场化水平不同,会影响新型数字基础设施作用的发挥。对于城市规模的划分,借鉴刘传明和马青山[18]的做法,采用新一线城市研究所公布的《中国城市新分级名单》,对样本城市进行分类。具体而言,将一线城市、新一线城市和二线城市定义为大城市,三线城市和四线城市定义为中等规模城市,五线城市定义为小城市。市场化程度数据来源于王小鲁等[42]编制的《中国分省份市场化指数报告(2018)》。

表7结果显示,新型数字基础设施显著推动沿海城市、大中城市产业结构升级,而对内陆城市、小城市的影响不显著;对于不同市场化程度的城市,新型数字基础设施对产业结构升级也表现出差异性影响。相较于市场化程度较低的城市,新型数字基础设施对市场化程度高的城市产业结构升级具有更显著的助推作用。这表明,城市市场化程度越高,新型数字基础设施会在更大程度上促进城市产业结构升级。综上,H3a、H3b、H3c得到验证。

表7 新型数字基础设施对产业结构升级的影响:异质性检验结果

变量ind_stru(产业结构升级)内陆地区沿海地区大中城市小城市高市场化低市场化NDI(新型数字基础设施)0.000 90.001 2**0.001 3***0.000 40.000 8**-0.000 6(0.115 3)(0.013 1)(0.000 1)(0.841 2)(0.048 5)(0.601 6)cons2.200 0***2.327 4***2.258 6***2.275 5***2.238 6***2.318 6***(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)(0.000 0)ControlYesYesYesYesYesYes固定效应YesYesYesYesYesYesN1 7401 5242 3289361 1091 339R20.3560.2770.3180.3660.3700.118

4 结论与政策启示

4.1 研究结论

新一轮科技革命和产业变革来势迅猛,产业发展尤其是产业结构升级引起学界和实业界共同关注。本文基于技术创新效应、资源配置效应和消费升级效应,对新型数字基础设施影响产业结构升级的逻辑机理进行剖析,并提出研究假设,进而采用中国城市面板数据进行实证检验。结果表明,考虑互联网应用水平后,新型数字基础设施显著推动产业结构升级,并在此基础上,使用工具变量法缓解内生性问题,替换核心变量进行稳健性检验,得到的结果均与前文研究结论一致;新型数字基础设施通过技术创新效应促进产业结构升级,资源配置的中介作用不显著,消费升级表现为遮掩效应;新型数字基础设施对产业结构升级的影响效应在城市间表现出显著差异性,在沿海城市和大中城市中,新型数字基础设施对产业结构升级的影响表现出显著助推作用,在市场化程度更高的城市,这种助推作用也更强。

4.2 政策启示

本文阐明了新型数字基础设施发展与完善推动我国产业结构升级的逻辑机理,从而为更好发挥新型数字基础设施对产业结构升级的助推作用提供可行路径,还可为各级政府管理部门制定相关产业发展政策提出操作性强的政策建议。具体而言:

(1)在推动产业结构升级过程中,应加快推进新型数字基础设施建设。本文实证结果表明,新型数字基础设施对产业结构升级有显著正向推动作用。因此,要着手推动传统基础设施数字化、智能化、网络化,加快新一代信息技术尤其是关键共性技术的突破。政府要支持关键共性技术交易市场建设,充分挖掘关键共性技术的市场价值,通过市场机制引领关键共性技术突破。同时,有计划地加大新型数字基础设施领域投资,尽快出台相应投资计划,将新型数字基础设施投资纳入统一管理规范之下,发挥中央投资对地方及民间投资的带动和引领作用,鼓励地方政府扩大新型数字基础设施投资比重。

(2)从提高技术创新水平、优化资源要素配置和引领消费升级等环节促进我国产业结构升级。巩固和加强新型数字基础设施在促进技术溢出扩散、产业技术创新中的作用,在新型数字基础设施促进资源优化配置过程中,加快数据及其它生产要素的自由流动。同时,提高居民整体收入水平,打通消费升级渠道,依靠5G、大数据、人工智能等新一代信息技术,大力发展教育、医疗、社保等民生消费升级领域基础设施,进一步延伸服务半径,更好满足人民对美好生活的向往,更好发挥新型数字基础设施对我国产业结构升级的助推作用。

(3)促进城市新型数字基础设施协调发展。要关注地区之间基础设施发展的不平衡性,加快内陆城市和小城市新型数字基础设施建设步伐,适当侧重基础设施发展薄弱地区,消除数字鸿沟和发展差距。同时,各地要因地制宜,做好顶层设计,依据新型数字基础设施特点和本地发展现实,针对性地布局,为产业结构升级提供坚实保障。

参考文献:

[1] 任泽平.新基建——全球大变局下的中国经济新引擎[M].北京:中信出版社,2020.

[2] 5G与高质量发展联合课题组.迈向万物智联新世界:5G时代·大数据·智能化[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[3] 尚文思.新基建对劳动生产率的影响研究:基于生产性服务业的视角[J].南开经济研究,2020,36(6):181-200.

[4] 师博.人工智能促进新时代中国经济结构转型升级的路径选择[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2019,49(5):14-20.

[5] 胡俊,杜传忠.人工智能推动产业转型升级的机制、路径及对策[J].经济纵横,2020,36(3):94-101.

[6] 师博.人工智能助推经济高质量发展的机理诠释[J].改革,2020,33(1):30-38.

[7] 郭朝先,王嘉琪,刘浩荣.“新基建”赋能中国经济高质量发展的路径研究[J].北京工业大学学报(社会科学版),2020,20(6):13-21.

[8] 刘海军,李晴.新基建加速制造业转型升级[J].当代经济管理,2020,42(9):26-31.

[9] 李涵,唐丽淼.交通基础设施投资、空间溢出效应与企业库存[J].管理世界,2015,31(4):126-136.

[10] 卢潇潇,梁颖.“一带一路”基础设施建设与全球价值链重构[J].中国经济问题,2020,62(1):11-26.

[11] 潘雅茹,高红贵.基础设施投资的资源错配效应研究[J].改革,2019,32(7):62-72.

[12] 潘雅茹,罗良文.基础设施投资对经济高质量发展的影响:作用机制与异质性研究[J].改革,2020,33(6):100-113.

[13] BOTTAZZI L,PERI G.Innovation and spillovers in regions:evidence from European patent data[J].European Economic Review,2003,47(4):687-710.

[14] MORENO R,PACI R,USAI S.Spatial spillovers and innovation activity in European regions[J].Environment and Planning A:Economy and Space,2005,37(10):1793-1812.

[15] MITRA A,SHARMA C,VEGANZONES-VAROUDAKIS M A.Infrastructure,information & communication technology and firms' productive performance of the Indian manufacturing[J].Journal of Policy Modeling,2016,38(2):353-371.

[16] 边志强.网络基础设施的溢出效应及作用机制研究[J].山西财经大学学报,2014,36(9):72-80.

[17] 何大安,任晓.互联网时代资源配置机制演变及展望[J].经济学家,2018,30(10):63-71.

[18] 刘传明,马青山.网络基础设施建设对全要素生产率增长的影响研究:基于“宽带中国”试点政策的准自然实验[J].中国人口科学,2020,34(3):75-88,127-128.

[19] BRYNJOLFSSON E, MCAFEE A.The second machine age [M].New York: Norton,2014.

[20] 陈晓红.数字经济时代的技术融合与应用创新趋势分析[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(5):1-8.

[21] 张昕蔚.数字经济条件下的创新模式演化研究[J].经济学家,2019,31(7):32-39.

[22] OECD.Measuring the digital economy: a new perspective[M].Paris:OECD Publishing,2014.

[23] 潘恩荣,阮凡,郭喨.人工智能“机器换人”问题重构:一种马克思主义哲学的解释与介入路径[J].浙江社会科学,2019,35(5):93-99,158.

[24] 王森,王瑞瑜,孙晓芳.智能化背景下人口老龄化的产业结构升级效应[J].软科学,2020,34(1):90-96,102.

[25] 邓洲,黄娅娜.人工智能发展的就业影响研究[J].学习与探索,2019,41(7):99-106,175.

[26] 张万里,宣旸.产业智能化对产业结构升级的空间溢出效应:劳动力结构和收入分配不平等的调节作用[J].经济管理,2020,42(10):77-101.

[27] ARROW K J.The economic implications of learning by doing[M]//Readings in the Theory of Growth. Palgrave Macmillan, London, 1971: 131-149.

[28] COCKBURN I,HENDERSON R,STERN S.The impact of artificial intelligence on innovation[R].National Bureau of Economic Research,2018.

[29] 任保平,宋文月.新一代人工智能和实体经济深度融合促进高质量发展的效应与路径[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2019,49(5):6-13.

[30] 李晓华.面向智慧社会的“新基建”及其政策取向[J].改革,2020,33(5):34-48.

[31] 肖琬君,冼国明,杨芸.外资进入与产业结构升级:来自中国城市层面的经验证据[J].世界经济研究,2020,39(3):33-45,135-136.

[32] 马荣,郭立宏,李梦欣.新时代我国新型基础设施建设模式及路径研究[J].经济学家,2019,31(10):58-65.

[33] 卢嘉瑞.消费智能化:新一轮消费结构升级的重要引擎[J].管理学刊,2016,29(5):1-6.

[34] 周茂,李雨浓,姚星,等.人力资本扩张与中国城市制造业出口升级:来自高校扩招的证据[J].管理世界,2019,35(5):64-77,198-199.

[35] 何小钢,罗奇,陈锦玲.高质量人力资本与中国城市产业结构升级:来自“高校扩招”的证据[J].经济评论,2020,41(4):3-19.

[36] 袁航,朱承亮.国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J].中国工业经济,2018,35(8):60-77.

[37] 曾倩,曾先峰,岳婧霞.产业结构、环境规制与环境质量:基于中国省际视角的理论与实证分析[J].管理评论,2020,32(5):65-75.

[38] 钞小静,薛志欣,孙艺鸣.新型数字基础设施如何影响对外贸易升级:来自中国地级及以上城市的经验证据[J].经济科学,2020,42(3):46-59.

[39] 甘行琼,李玉姣,蒋炳蔚.财政分权、地方政府行为与产业结构转型升级[J].改革,2020,33(10):86-103.

[40] 李春涛,闫续文,宋敏,等.金融科技与企业创新:新三板上市公司的证据[J].中国工业经济,2020,37(1):81-98.

[41] 高翔,刘啟仁,黄建忠.要素市场扭曲与中国企业出口国内附加值率:事实与机制[J].世界经济,2018,41(10):26-50.

[42] 王小鲁,樊纲,胡李鹏.中国分省份市场化指数报告(2018)[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

(责任编辑:陈 井)