0 引言

在实施创新驱动发展战略背景下,虽然中国技术创新能力取得显著提升,在部分技术领域已经引领世界科技前沿,但仍存在一些关键核心技术“卡脖子”问题,对产业发展造成了较大的负面影响。2018年7月,中央财经委员会第二次会议强调,中国科技发展水平特别是关键核心技术创新能力同国际先进水平相比还有很大差距,同实现“两个一百年”奋斗目标的要求还很不适应。面对科技创新的国内要求和国际环境,中国亟需提升技术创新能力,形成以自主创新和引领创新为核心的创新体系,突破一批关键核心技术和“卡脖子”技术。导致中国科技创新未实现全面实质性突破的一个重要原因在于我国基础研究薄弱。李克强总理在2019年9月国家杰出青年科学基金工作座谈会上指出:“基础研究决定一个国家科技创新的深度和广度,‘卡脖子’问题根子在基础研究薄弱。”为此,本文重点探讨基础研究对技术创新的影响,从基础研究发展视角挖掘提升国家技术创新能力的路径。

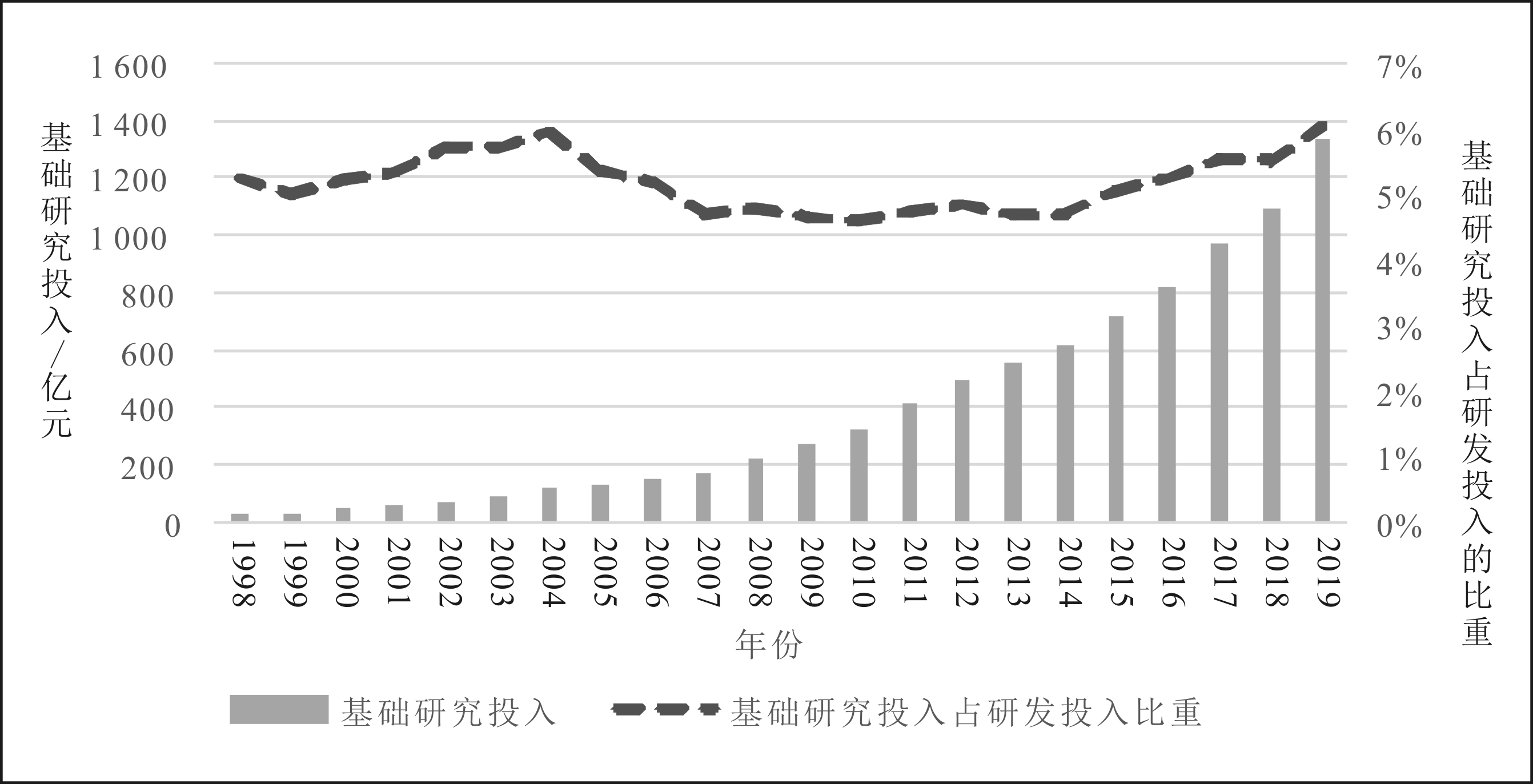

如图1所示,中国基础研究经费投入一直保持较快的增长速度,在规模上并不低于世界主要创新型国家。截至2019年,中国基础研究经费已达到1 336亿元。然而,从研发结构视角看,基础研究经费投入占研发经费总投入的比重并未出现明显上升,长期维持在5%~6%之间。与世界主要创新型国家相比,中国基础研究占研发总经费投入的比重偏低。2016-2018年《中国科技统计年鉴》显示,美国、英国、日本、瑞士等国家2015年基础研究投入占比分别为17.2%、16.7%、12.5%和38.2%。由此可见,中国基础研究影响技术创新的关键可能不在于规模,而在于结构,但这并不意味着基础研究占比越高越好。在总研发经费约束的前提下,基础研究与应用研究之间存在最优配置问题。因此,本文从最优研发结构视角出发,实证探讨基础研究发展对技术创新的影响。

1 文献综述

Mansfield[1]、Griliches[2]较早利用企业层面数据检验基础研究活动对生产率的影响,发现基础研究对生产率具有显著促进作用;Aghion & Howitt[3]基于研发驱动增长理论,将研发活动划分为基础研究和应用研究两种,从理论上探讨不同研发活动对经济增长的影响。随着理论基础的不断完善和实证数据的日益丰富,后续研究采用国家(地区)、行业、企业层面样本数据,使用多种实证方法,从不同维度定量评估基础研究的经济效应,并探讨了基础研究对科技创新的影响。柳卸林和何郁冰[4]指出,基础研究是提升产业核心技术创新能力的关键,相关实证研究也证实技术创新中基础研究具有重要作用;卫平等(2015)基于大中型工业企业面板数据进行实证研究发现,基础研究显著促进了企业技术创新支出和产出;Toole[5]分析美国国立卫生研究院对生物医学基础研究资助与医药产业创新间的关系,发现基础研究资助推动了更多新药进入市场;Martínez-Senra等[6]基于企业层面基础研究投入数据实证研究,发现基础研究活动有助于提升企业产品创新绩效;Popp[7]、蔡勇峰等[8]借助能源行业专利及引文数据探讨专利引用论文对专利价值的影响,阐述基础研究对技术创新的推动机理;王春杨和孟卫东[9]从区域聚集结构和知识溢出视角验证了基础研究投入对区域技术创新的正向影响。

除探讨基础研究的技术创新效应外,李平和李蕾蕾[10]、赵玉林等[11]还定量分析了基础研究和应用研究对技术创新的影响。他们认为,虽然基础研究对技术创新的促进效应依然存在,但基础研究与应用研究对技术创新促进效应孰大孰小还不能得到确论,因度量指标和计量模型不同,研究结论也不同。有学者指出,基础研究和应用研究对技术创新的影响受经济发展阶段和技术水平的影响。孙早和许薛璐[12]的研究表明,随着与前沿技术差距的不断缩小,基础研究在技术创新中扮演着更加重要的角色;李蕾蕾等(2018)的跨国研究发现,在高收入和高知识产权保护国家,基础研究对技术进步的促进作用更大。

虽然基础研究在技术创新中扮演着重要角色,但这并不意味着一味提升基础研究就能取得显著的技术创新效应。在研发资源有限条件下,基础研究与应用研究之间存在此消彼长的动态关系,涉及基础研究与应用研究之间的资源配置问题。Henard & Mcfadyen[13]指出,基础研究与应用研究需要互动才能产生良好的经济绩效。为此,黄苹[14]、Prettner & Werner[15]、李平和李蕾蕾[10]等讨论研发投入中最优基础研究占比,旨在更好地推动经济增长和生产率提升。

本文通过梳理相关文献发现,关于基础研究与技术创新的研究已经取得了较为丰硕的成果。与现有研究相比,本文的边际贡献主要体现在以下3个方面:①已有研究要么探讨基础研究发展的动态效应,但忽视了研发结构问题;要么注意到研发结构问题,但忽视了动态性问题,本文将动态效应和研发结构结合起来,首先论证研发投入中最优基础研究占比,并考察在经济发展阶段变迁下最优基础研究占比的动态性;②在说明基础研究与应用研究存在最优资源配置结构的基础上,本文进一步实证检验基础研究与应用研究间融合发展对技术创新的影响,以深化对基础研究与技术创新的认识;③已有研究重点关注怎样的基础研究占比是合适的,但缺少对实际基础研究占比偏离最优基础研究占比所带来创新损失的讨论,本文就这一问题展开研究。

2 研究假设

技术创新是指新知识的成功利用,这是从商业化角度阐释技术创新,也是国内外学者对技术创新内涵的基本认识(杨幽红,2013)。技术创新所需要的新知识来源于研发活动,研发活动包括基础研究和应用研究。其中,基础研究是为获得关于现象和可观察事实的基本原理的新知识,是技术创新的源头。充分利用和转化基础研究产生的新知识能够带来显著的技术创新,相关实证研究也基本支持这一论断。虽然基础研究发展对技术创新具有促进效应,但这并不意味着一味提高基础研究投入和仅进行基础研究,就能够促进技术创新能力提升。基础研究产生的新知识需要经过应用研究的利用和转化,才能产生高质量的技术创新。因此,研发经费投入需要考虑经费如何在基础研究与应用研究间进行最优配置,促进基础研究与应用研究融合发展,以最大程度上提升技术创新能力。Prettner & Werner[15]、黄苹[14]研究认为,研发投入存在一个最优基础研究占比,以实现经济增长和福利最大化。如果基础研究与应用研究之间的经费配比低于最优配比,说明研发体系偏重应用研究,但由于基础研究薄弱,应用研究终将失去根基,从而导致基础研究对技术创新的促进效应产生边际递减。在这种情况下,需要强化基础研究,推动理论创新和原始创新,实现基础研究与应用研究融合发展,进一步推动技术创新。Henard & McFadyen[13]的研究表明,基础研究水平越高,应用研究投资回报率也越高。相反,如果基础研究与应用研究之间的经费配比高于最优配比,说明研发体系偏重基础研究,应用研究薄弱。在这种情况下,虽然强大的基础研究产生了更多新知识,但应用研究薄弱将导致这些新知识难以商业化,进而限制技术创新,此时就需要适当降低基础研究比重,推动应用研究发展。因此,在最优研发结构视角下,基础研究对技术创新的促进效应存在一个最优解,即研发经费投入中基础研究与应用研究存在一个最优配比。据此,本文提出如下假设:

H1:在最优研发结构视角下,基础研究发展与技术创新之间存在倒U型关系,基础研究与应用研究融合发展对技术创新具有促进效应。

Gersbach等[16]、Akcigit等[17]、孙早和许薛璐[12]发现,在经济发展和技术变迁过程中,经济发展水平和技术水平越高,越需要持续加大基础研究投入,方能实现经济持续增长。虽然他们探讨的是基础研究的绝对水平,但说明经济发展水平在研发和创新过程中起重要作用。因此,在最优研发结构视角下,本文将经济发展水平纳入基础研究发展与技术创新分析框架。在经济发展水平较高地区,其经历跟踪、模仿、引进创新阶段,建立了较为完善的技术商业化体系,创新也达到较高水平。这些地区在大多数创新领域已没有可模仿的对象,就需要转向自主创新模式,产生更多高质量创新成果,即同步提高研发投入中的基础研究占比,以支撑经济发达地区的高质量创新需求。在经济欠发达地区,创新模式处于跟踪、模仿、引进阶段,此时需要加强应用研究,消化吸收前沿技术知识,适当降低研发投入中的基础研究占比。上述分析表明,经济发展水平较高区域为实现更高质量的技术创新,需要进一步提升研发投入中的基础研究占比。对于处于不同经济发展阶段的地区,研发投入中的实际基础研究占比如果偏离其发展阶段所要求的最优基础研究占比的幅度较大,则会拖累技术创新。Prieger等[18]在研究创业与经济增长的关系时发现,经济增长过程存在一个最优创业率,任何偏离最优创业率的实际创业率都会造成增长损失,而且偏离幅度越大,增长损失程度越严重。据此,本文提出如下假设:

H2:随着经济发展水平提升,为实现最大程度的技术创新促进效应,研发投入所要求的最优基础研究占比也会相应提高。实际基础研究占比偏离最优基础研究占比的幅度越大,技术创新损失程度越高。

3 研究设计

3.1 模型设定

本文在最优研发结构视角下,利用省级层面数据实证检验基础研究发展对技术创新的影响,检验基础研究发展与技术创新是否存在倒U型关系。唐保庆等[19]探讨中国知识产权保护实际强度与最适强度偏离所带来的服务业增长区域失衡效应,为明确知识产权保护促进服务业增长的最适强度,其在实证模型中加入知识产权保护的平方项。本文借鉴这一研究思路,构建如公式(1)所示的实证模型,以在最优研发结构视角下检验基础研究发展与技术创新的关系。

Innovationit=β0+β1IBRit+β2IBR2it+ωCtrit+γt+μi+εit

(1)

在公式(1)中,i、t分别代表省份和年份;Innovation为实证模型的被解释变量,表示技术创新;IBR为核心解释变量,表示基础研究发展程度;IBR2为IBR的平方项,用来探讨基础研究发展与技术创新间是否存在倒U型关系;Ctr为实证模型的控制变量,用来缓解遗漏重要解释变量所带来的内生性问题;γ、μ、ε分别表示年份固定效应、省份固定效应和随机误差项。根据二次函数的性质,如果估计系数β2显著为负,则说明基础研究发展与技术创新间存在倒U型关系。

3.2 变量测度

3.2.1 技术创新

对于发展中国家而言,创新演进仍处于引进、模仿和吸收阶段,专利是衡量创新活动的重要指标[20],能够反映一个地区的创新产出。因此,本文使用专利受理数衡量中国各省份技术创新。未使用申请数量和授权数的原因在于,一方面地方政府常根据专利申请数实施科技奖励,这会导致一定程度的虚假申请和不合格申请[21];另一方面,专利授权存在一定的时滞性,不能及时反映当时的创新活动。相比之下,受理专利剔除部分虚假申请和不合格申请外,能够及时反映地区创新活动,是考察创新活动的理想指标。相比于实用新型专利和外观设计专利,发明专利技术复杂度更高,更能提升企业市场价值,因此现有研究主要使用发明专利衡量技术创新。创新是一个循序渐进的累积过程,因此本文考察创新行为使用存量指标,而非流量指标。参考金培振等[22]的研究,使用累计发明专利受理数占累计专利受理数的比重衡量技术创新。

3.2.2 基础研究发展

本文利用基础研究经费存量占研发经费存量的比重衡量基础研究发展程度。借鉴李蕾蕾等(2018)的研究,采用永续盘存法计算中国各省份1998-2019年的基础研究经费存量和研发经费存量。基础研究经费存量计算方法如公式(2)所示。

IBRit=(1-δ)IBRit-1+BRit

(2)

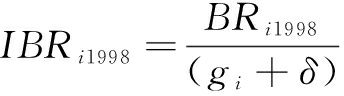

在公式(2)中,i、t分别代表省份和年份;IBR为基础研究经费存量;BR为当年的基础研究经费支出;δ为基础研究经费存量的折旧率,本文选用15%(李蕾蕾等,2018)。计算基础研究经费存量需要掌握基年的基础研究经费存量,本文中基年(1998年)基础研究经费存量计算公式如下:

(3)

在公式(3)中,g表示i省1998-2019年基础研究经费支出的平均增长率。此外,研发经费存量计算方式与基础研究经费存量计算方式一致。关于研发经费折旧率的设定,本文参考Hu等[23]的研究,将其设定为15%。

3.2.3 控制变量

参考金培振等[22]对控制变量的选取方法,本文在实证模型中控制各省的人均地区生产总值、人口密度、金融发展和人均高校数量。人均地区生产总值(PGDP)在实证研究中取自然对数;人口密度(PD)为每平方公里的常住人口数,在实证研究中取自然对数;金融发展(Finance)利用金融业增加值占地区生产总值的比重衡量;人均高校数量(University)为每万人拥有的高等学校数量。

3.3 数据来源

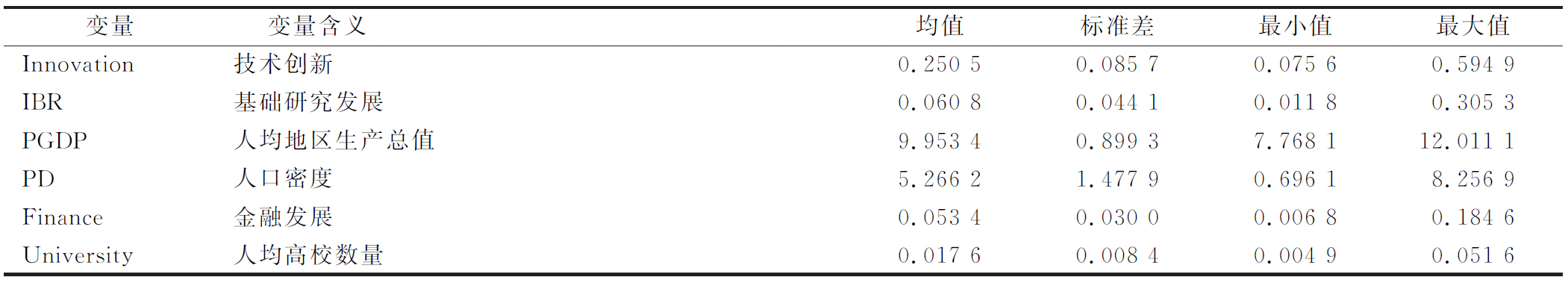

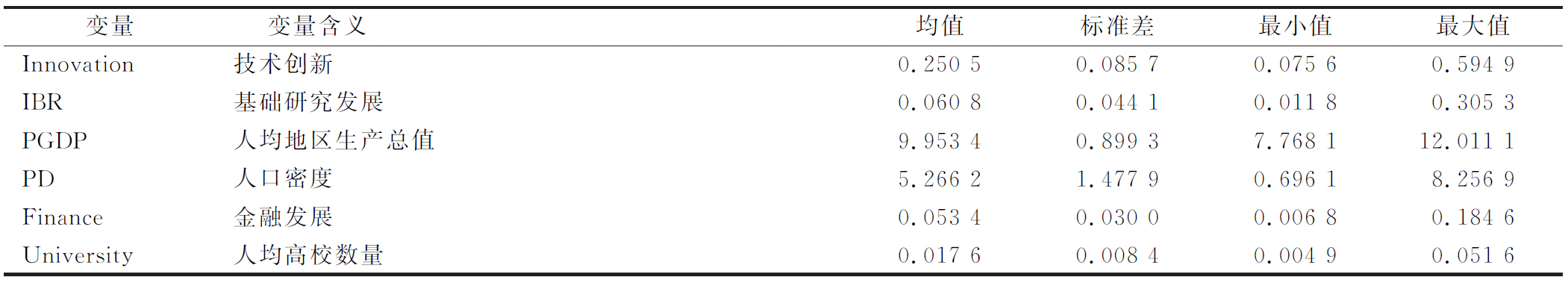

本文研究时间范围为1998-2019年,数据来源于3个方面:①各省1998-2016年专利数据来源于国泰安数据库,2017-2019年数据来源于国家统计局网站;②基础研究经费支出、总研发经费支出来源于《中国科技统计年鉴》;③控制变量数据来源于国家数据网站。基于变量测度和数据来源说明,主要变量的描述性统计结果如表1所示。由表1可知,在样本期内,累计发明专利受理数占累计专利受理数比重的均值为25.05%,基础研究经费存量占研究经费存量比重的均值为6.08%。从最大值和最小值看,中国省域技术创新和基础研究发展存在显著差异。

表1 主要变量描述性统计结果

变量变量含义均值标准差最小值最大值Innovation技术创新0.250 50.085 70.075 60.594 9IBR基础研究发展0.060 80.044 10.011 80.305 3PGDP人均地区生产总值9.953 40.899 37.768 112.011 1PD人口密度5.266 21.477 90.696 18.256 9Finance金融发展0.053 40.030 00.006 80.184 6University人均高校数量0.017 60.008 40.004 90.051 6

资料来源:作者自制

4 实证结果分析

4.1 描述性统计分析

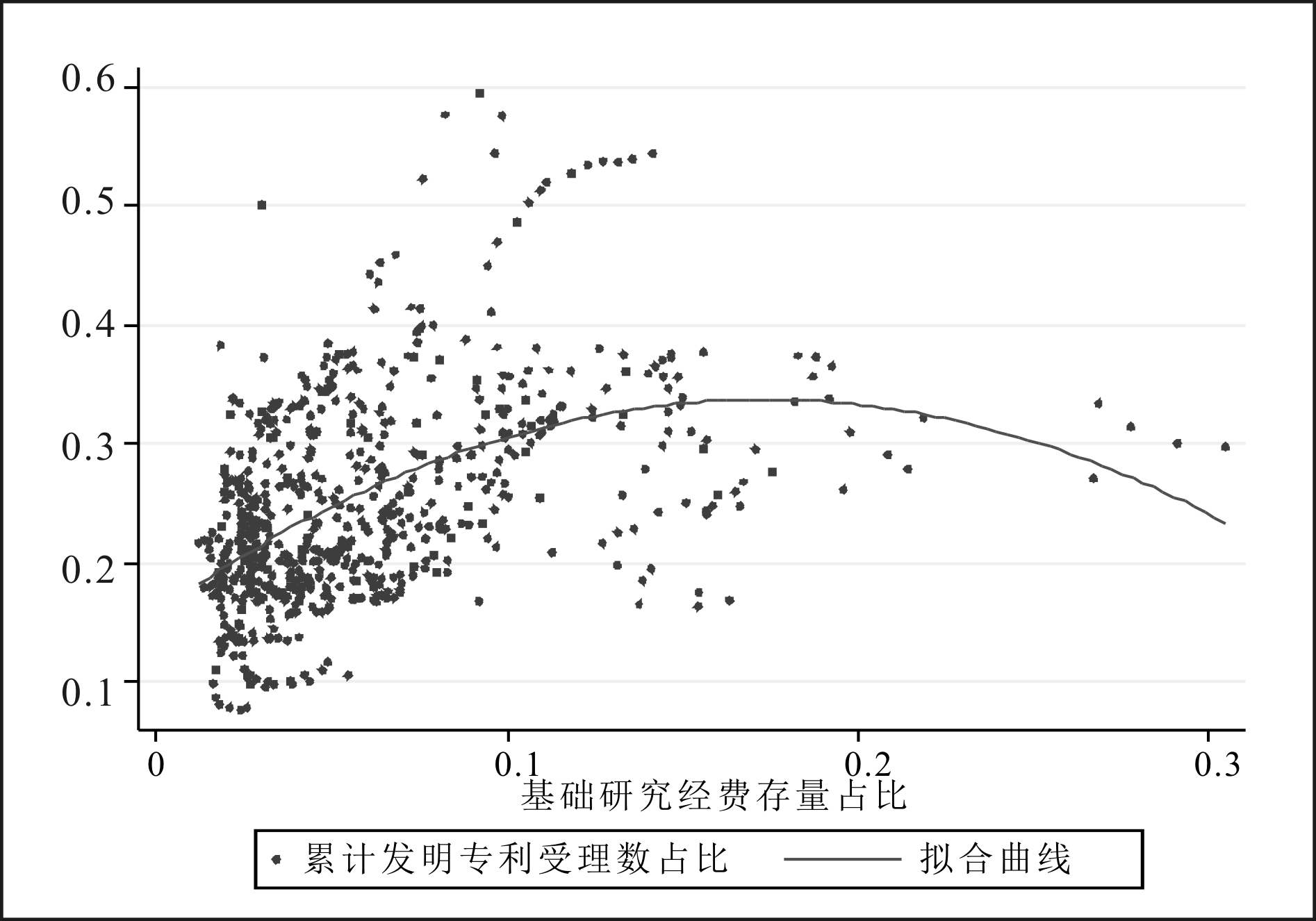

为探讨基础研究发展与技术创新的关系,本文绘制1998-2019年中国各省份基础研究经费存量占比与累计发明专利受理数占比的散点图(见图2)。由图2可知,基础研究发展与技术创新之间并不是简单的线性关系,而是存在非线性关系。随着基础研究经费存量占比提升,累计发明专利受理数占比呈先上升后下降趋势,说明基础研究经费存量占比并非越高越好,而是存在一个最优比重。图2初步显示基础研究发展与技术创新存在倒U型关系,本文对这一关系进行实证检验。

4.2 最优研发结构视角下基础研究发展对技术创新的影响

4.2.1 倒U型关系检验

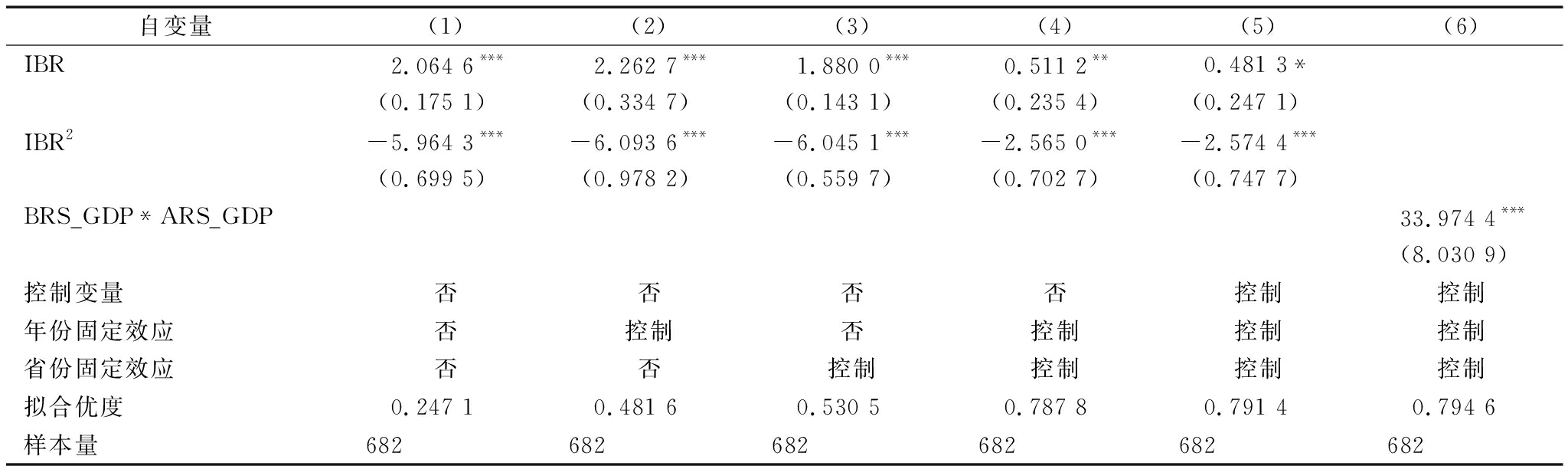

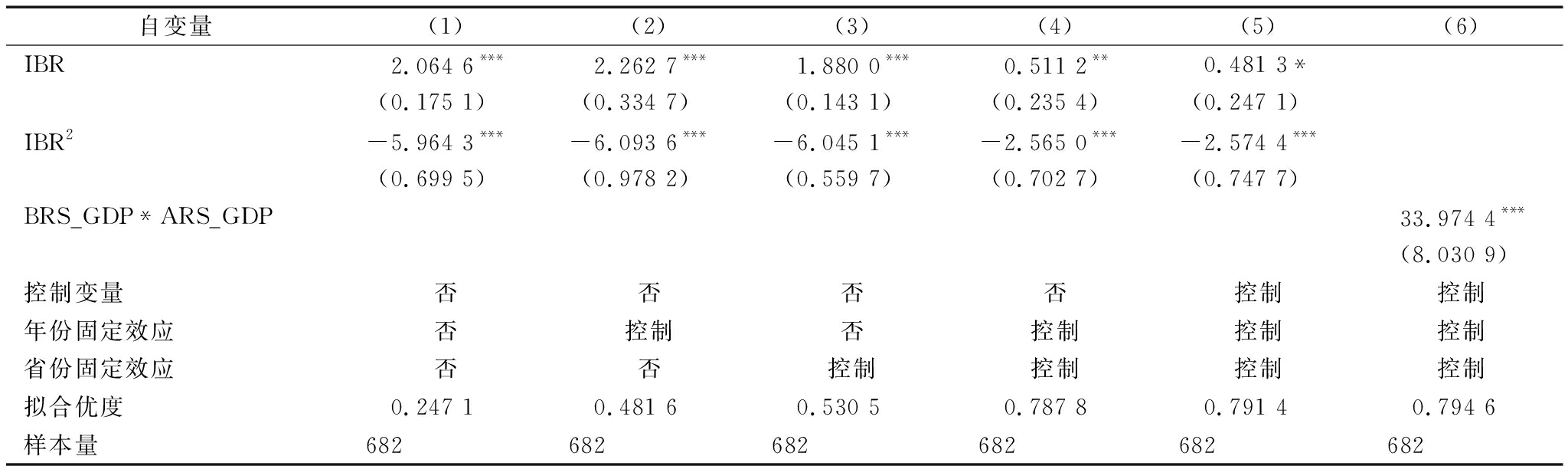

本文采用普通最小二乘法(OLS)对公式(1)进行估计,以探讨基础研究发展与技术创新之间的关系,估计结果如表2所示。第(1)列未加入控制变量,第(2)列仅控制年份固定效应,第(3)列仅控制省份固定效应,第(4)列同时控制年份固定效应和省份固定效应,第(5)列在第(4)列的基础上加入控制变量。在不断加入控制变量的过程中,IBR的估计系数均显著为正,IBR2的估计系数均显著为负,表明基础研究发展与技术创新存在显著倒U型关系。随着研发经费存量中基础研究占比提升,累计受理专利中发明专利占比呈先上升后下降趋势。鉴于第(5)列加入控制变量后IBR、IBR2的估计系数趋于稳定,因此根据第(5)列估计结果计算中国省级研发经费存量中的最优基础研究占比。经计算,最优基础研究占比为9.35%,即研发经费存量中基础研究占比为9.35%,基础研究对技术创新的促进作用最大。截至2019年,中国各省研发经费存量中基础研究占比均值为7.76%,低于9.35%这一最优基础研究占比,表明在当前经济发展阶段,中国需要进一步提升研发经费存量中的基础研究占比,突破一批重点领域关键核心技术,实现中国经济持续增长。

4.2.2 基础研究与应用研究融合发展对技术创新的影响

表2第(1)列~第(5)列的回归结果显示,为推动技术创新能力提升,研发经费存量存在最优基础研究占比。这里隐含的一个推论是,基础研究与应用研究处于最优融合状态,基础研究与应用研究融合发展能够推动技术创新。因此,本文重点探讨基础研究与应用研究融合发展对技术创新的影响。本文利用基础研究经费存量占地区生产总值的比重(BRS_GDP)与应用研究经费存量占地区生产总值的比重(ARS_GDP)的交互项考察基础研究与应用研究融合发展情况。其中,应用研究经费存量由研发经费存量减去基础研究经费存量得到。表2第(6)列回归结果显示,BRS_GDP*ARS_GDP的估计系数在1%显著性水平上为正,表明基础研究和应用研究发展水平提升均能够增强对方对技术创新的促进效应。由此,假设H1得到验证。

表2 基础研究发展对技术创新影响的回归结果

自变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)IBR2.064 6***2.262 7***1.880 0***0.511 2**0.481 3*(0.175 1)(0.334 7)(0.143 1)(0.235 4)(0.247 1)IBR2-5.964 3***-6.093 6***-6.045 1***-2.565 0***-2.574 4***(0.699 5)(0.978 2)(0.559 7)(0.702 7)(0.747 7)BRS_GDP*ARS_GDP33.974 4***(8.030 9)控制变量否否否否控制控制年份固定效应否控制否控制控制控制省份固定效应否否控制控制控制控制拟合优度0.247 10.481 60.530 50.787 80.791 40.794 6样本量682682682682682682

注:***、**、*分别代表在1%、5%和10%水平上显著;括号内为估计系数的稳健标准差,下同

4.3 最优研发结构视角下基础研究发展对技术创新影响的动态性

4.3.1 经济发展水平、最优基础研究占比与技术创新

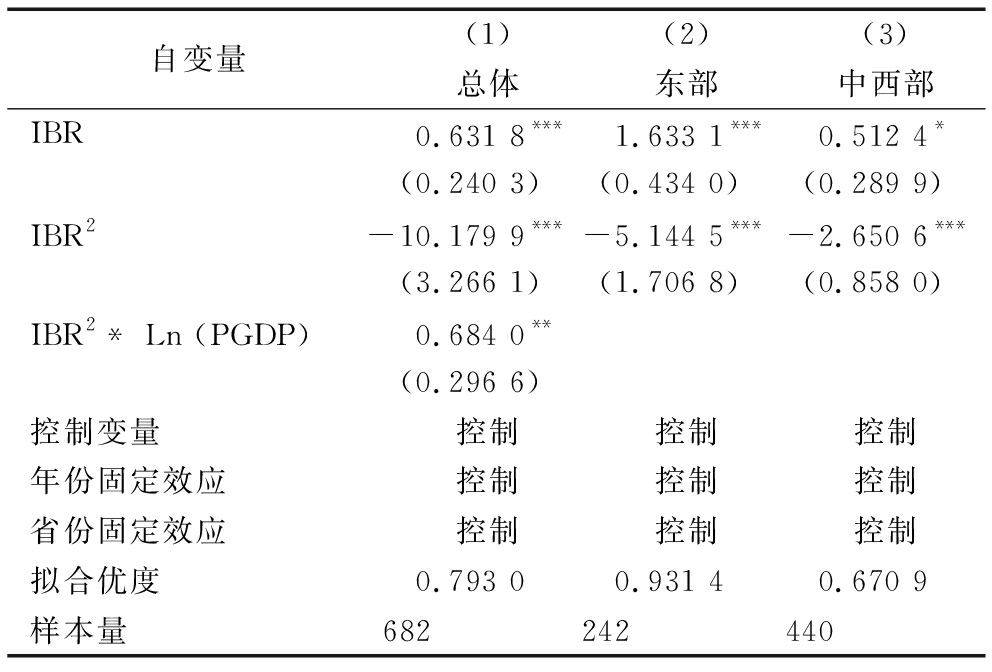

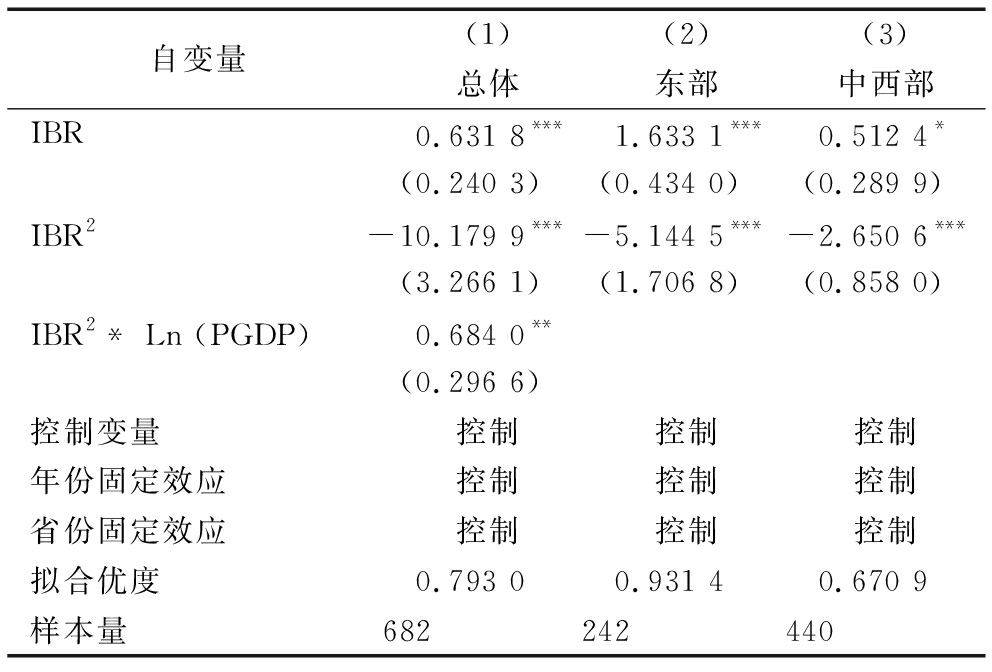

在证实存在最优基础研究占比的基础上,本文进一步探讨经济发展水平、最优基础研究占比与技术创新的关系。Gersbach等[16]、Akcigit等[17]、孙早和许薛璐等[12]研究发现,基础研究与应用研究的经济效应根据经济发展阶段或技术水平进行动态调整,因此可以推断在最优研发结构视角下,基础研究发展对技术创新的影响随着经济发展阶段变迁而动态调整。为检验这一推断,本文在公式(1)的基础上加入基础研究发展平方与人均地区生产总值的交互项(IBR2* Ln(PGDP)),相应估计结果如表3第(1)列所示。在第(1)列中,IBR的估计系数显著为正,IBR2的估计系数显著为负,IBR2* Ln(PGDP)的估计系数显著为正。这表明,随着经济发展水平提升,最优基础研究占比需要进一步提高才能产生最大的技术创新促进效应。究其原因在于,当一个地区经济发展水平不断提升时,已经难以利用模仿创新驱动经济增长,这时就需要基础研究的强大支撑,实现创新模式由模仿创新向自主创新和前沿创新转变[12]。由于中国东部地区经济发展水平高于中西部地区,因此可以推测东部地区最优基础研究占比高于中西部地区。表3分地区检验基础研究发展对技术创新的影响,进而测算东部地区和中西部地区的最优基础研究占比。回归结果显示,无论是在东部地区还是中西部地区,基础研究发展与技术创新间均存在倒U型关系。经计算,东部地区的最优基础研究占比为15.87%,中西部地区的最优基础研究占比为9.67%,再一次说明随着经济发展水平提升,为推动经济创新增长,需要持续加大基础研究投入。

表3 经济发展水平、最优基础研究占比与技术创新回归结果

自变量(1)总体(2)东部(3)中西部IBR0.631 8***1.633 1***0.512 4*(0.240 3)(0.434 0)(0.289 9)IBR2-10.179 9***-5.144 5***-2.650 6***(3.266 1)(1.706 8)(0.858 0)IBR2* Ln (PGDP)0.684 0**(0.296 6)控制变量控制控制控制年份固定效应控制控制控制省份固定效应控制控制控制拟合优度0.793 00.931 40.670 9样本量682242440

4.3.2 实际基础研究占比偏离最优基础研究占比的技术创新损失

研发经费中基础研究占比与累计专利受理数发明专利占比存在倒U型关系的结论表明,任何偏离最优基础研究占比的实际基础研究占比都会导致技术创新损失。因此,本文进一步检验实际基础研究占比偏离最优基础研究占比是否会拖累技术创新。各省份实际基础研究占比与最优基础研究占比的偏离度可由公式(4)得到。

Deviatationtij=|IBRtij-IBR*j|

(4)

在公式(4)中,t、i、j分别表示年份、省份和区域(东、中西部地区);Deviatation表示实际基础研究占比与最优基础研究占比的偏离度;IBR表示j区域i省t年的实际基础研究占比;IBR*为j区域的最优基础研究占比。实际上,i省偏离度的计算应由该省实际基础研究占比与该省最优基础研究占比之差的绝对值得到,由于研究数据受限,无法计算出每个省份的最优基础研究占比。因此,本文参考唐保庆等[19]的研究,利用该省份所在区域的最优基础占比代替该省份的最优基础研究占比,未使用全国层面最优基础研究占比代替的原因在于,表3回归结果说明在不同发展阶段最优基础研究占比会发生动态变化,使用全国层面最优基础研究占比将导致计算结果存在误差。

在测度偏离度的基础上,表4分东、中西部地区样本研究实际基础研究占比与最优基础研究偏离对技术创新的影响。由表4结果可知,在东、中西部地区,偏离度(Deviatation)的估计系数均显著为负,表明任何偏离最优基础研究占比的实际基础研究占比都会造成技术创新损失。从技术创新损失程度看,东部地区大于中西部地区。为实现最高技术创新效应,东部地区需要的最优基础研究占比为15.87%,但2019年东部地区实际基础研究占比仅为6.4%,两者相差9.47个百分点。相比之下,中西部地区2019年实际基础研究占比为8.51%,与其最优基础研究占比9.67%仅差1.16个百分点。因此,东部地区创新损失程度更加明显。由此,假设H2得到验证。

表4 实际基础研究占比与最优基础研究占比偏离对技术创新影响的回归结果

自变量(1)东部(2)中西部Deviatation-0.830 4***-0.614 0***(0.181 3)(0.125 7)控制变量控制控制年份固定效应控制控制省份固定效应控制控制拟合优度0.931 60.681 1样本量242440

5 结论与启示

5.1 研究结论

本文利用1998-2019年中国省级层面数据,从最优研发结构视角实证检验基础研究发展对技术创新的影响,得到以下结论:①基础研究发展与技术创新之间存在倒U型关系,表现为随着研发经费存量中基础研究占比提升,累计受理专利中发明专利占比呈先上升后下降趋势。当基础研究占比为9.35%时,累计受理专利中发明专利占比达到最大值;②基础研究与应用研究融合发展能够促进技术创新能力显著提升;③随着经济发展水平提高,最优基础研究占比需要进一步提升才能产生最大的技术创新促进效应。东部地区需要的最优基础研究占比为15.87%,中西部地区所需要的最优基础研究占比为9.67%。任何偏离最优基础研究占比的实际基础研究占比都会造成技术创新损失。相比于中西部地区,东部实际基础研究占比与最优基础研究占比偏离程度更大,因而创新损失也更加明显。

5.2 研究启示

基于以上研究结论,为更大幅度提升中国技术创新能力,迈向世界科技强国前列,本文从基础研究优化方面提出以下启示:

(1)提高研发投入中的基础研究占比。中国研发经费存量中基础研究占比需要提高到10%左右,才能与当前经济发展阶段匹配,进而促进国家创新质量提升。因此,应进一步完善中央和地方财政资金对基础研究的资助机制,鼓励企业、高校和非营利性机构加大基础研究投入,与政府财政资金形成有益补充,建立基础研究多元化投入机制。

(2)加强基础研究与应用研究融合发展。加强知识产权保护,完善金融市场,提高国际开放水平,营造高质量的地区市场环境,增强基础研究与应用研究融合发展对技术创新的促进效应。在创新主体基础研究积极性不高的背景下,可以充分利用高校、研究机构的基础研究成果,完善产学研合作体系,推动高校、研究机构基础研究与企业应用研究融合发展,提高企业技术创新能力。

(3)构建各具特色的区域基础研究发展格局。东部地区处于技术超越发展阶段,需要更多世界级的原始创新支撑区域创新发展,引领全球科技前沿。因此,东部地区应逐步将基础研究投入占比提高到世界主要科技强国水平,以带动国家科技创新水平整体跃升。中西部地区实际基础研究占比已经接近最优基础研究占比,符合其经济发展阶段需求。因此,中西部地区基础研究发展的重点在于强化面向产业重大需求的应用基础研究,加快推进基础研究成果产业化应用。

参考文献:

[1] MANSFIELD E.Basic research and productivity increase in manufacturing [J].The American Economic Review, 1980, 70(5): 863-873.

[2] GRILICHES Z.Productivity, R&D, and the basic research at the firm level in the 1970's [J].The American Economic Review, 1986, 76(1): 141-154.

[3] AGHION P, HOWITT P.Research and development in the growth process [J].Journal of Economic Growth, 1996, 1(1): 49-73.

[4] 柳卸林, 何郁冰.基础研究是中国产业核心技术创新的源泉 [J].中国软科学, 2011(4): 104-117.

[5] TOOLE A A.The impact of public basic research on industrial innovation: evidence from the pharmaceutical industry [J].Research Policy, 2012, 41(1): 1-12.

[6] MART NEZ-SENRA A I, QUINTAS M A, SARTAL A,et al.How can firms' basic research turn into product innovation? the role of absorptive capacity and industry appropriability[J].IEEE Transactions on Engineering Management, 2015, 62(2): 205-216.

NEZ-SENRA A I, QUINTAS M A, SARTAL A,et al.How can firms' basic research turn into product innovation? the role of absorptive capacity and industry appropriability[J].IEEE Transactions on Engineering Management, 2015, 62(2): 205-216.

[7] POPP D.From science to technology: the value of knowledge from different energy research institutions [J].Research Policy, 2017, 46(9): 1580-1594.

[8] 蔡勇峰, 李显君, 孟东晖.基础研究对技术创新的作用机理——来自动力电池的实证[J].科研管理, 2019,40(6): 65-76.

[9] 王春杨, 孟卫东.基础研究投入与区域创新空间演进——基于集聚结构与知识溢出视角[J].经济经纬, 2019,36(2): 7-14.

[10] 李平, 李蕾蕾.基础研究对后发国家技术进步的影响——基于技术创新和技术引进的视角[J].科学学研究, 2014,32(5): 677-686.

[11] 赵玉林, 刘超, 谷军健.研发投入结构对高质量创新的影响——兼论有为政府和有效市场的协同效应[J].中国科技论坛, 2021,37(1): 55-64.

[12] 孙早, 许薛璐.前沿技术差距与科学研究的创新效应——基础研究与应用研究谁扮演了更重要的角色[J].中国工业经济, 2017(3): 5-23.

[13] HENARD D H, MCFADYEN M A.The complementary roles of applied and basic research: a knowledge-based perspective[J].Journal of Product Innovation Management, 2005, 22(6): 503-514.

[14] 黄苹.R&D投资结构增长效应及最优基础研究强度[J].科研管理, 2013,34(8): 53-57.

[15] PRETTNER K, WERNER K.Why it pays off to pay us well: the impact of basic research on economic growth and welfare [J].Research Policy, 2016, 45(5): 1075-1090.

[16] GERSBACH H, SCHNEIDER M T, SCHNELLER O.Basic research, openness, and convergence [J].Journal of Economic Growth, 2013, 18(1): 33-68.

[17] AKCIGIT U, HANLEY D, SERRANO-VELARDE N.Back to basics: basic research spillovers, innovation policy and growth [R].CEPR Discussion Papers, 2016.

[18] PRIEGER J E, BAMPOKY C, BLANCO L R, et al.Economic growth and the optimal level of entrepreneurship [J].World Development, 2016, 82: 95-109.

[19] 唐保庆, 邱斌, 孙少勤.中国服务业增长的区域失衡研究——知识产权保护实际强度与最适强度偏离度的视角[J].经济研究, 2018,64(8): 147-162.

[20] 王金杰, 郭树龙, 张龙鹏.互联网对企业创新绩效的影响及其机制研究——基于开放式创新的解释[J].南开经济研究, 2018,35(6): 172-192.

[21] 张杰,高德步,夏胤磊.专利能否促进中国经济增长——基于中国专利资助政策视角的一个解释[J].中国工业经济, 2016,33(1): 83-98.

[22] 金培振, 殷德生, 金桩.城市异质性、制度供给与创新质量[J].世界经济, 2019,42(11): 99-123.

[23] HU A G Z, JEFFERSON G H, JIN-CHANG Q.R&D and technology transfer: firm-level evidence from chinese industry [J].Review of Economics and Statistics, 2005, 87(4): 780-786.

(责任编辑:王敬敏)

NEZ-SENRA A I, QUINTAS M A, SARTAL A,et al.How can firms' basic research turn into product innovation? the role of absorptive capacity and industry appropriability[J].IEEE Transactions on Engineering Management, 2015, 62(2): 205-216.

NEZ-SENRA A I, QUINTAS M A, SARTAL A,et al.How can firms' basic research turn into product innovation? the role of absorptive capacity and industry appropriability[J].IEEE Transactions on Engineering Management, 2015, 62(2): 205-216.