0 引言

自2019年5月15日美国将华为列入实体清单以来,针对华为的制裁不断升级,甚至演变成中美之间的公开冲突,而围绕华为的争执缘于其在5G技术标准制定方面所占据的先发优势。技术标准制定话语权争夺不仅影响行业和技术演进方向,还会触及技术标准竞争参与方利益,威胁企业生存[1-2]。

关于企业对技术标准制定话语权的影响研究,主要围绕两个方面展开。

(1)早期研究从企业特征和战略行为等因素出发,探讨企业规模、资源与市场份额[3]、所有权性质[4]、企业选择进入时机、组织学习导向和产品预告等战略行为[5-7]对技术标准竞争结果的影响。Weiss &Sirbu[3]发现,在计算机通信硬件行业,拥有更多财务资源的大企业能够通过渗透定价占据更多市场份额,从而在技术标准制定过程中拥有更大的话语权。基于资源基础理论和组织学习理论,Schilling[6]认为,持续技术投资不仅能够扩展企业核心能力,而且还有助于提升企业吸收能力,从而使其在技术标准竞争中能够更好地评估和利用技术机会。此外,具有网络效应特征的行业往往存在选择单一主导设计的压力,过早或过晚进入都可能产生技术锁定效应,因此企业选择最优进入时机(包括产品推广与研发活动)对技术标准制定话语权争夺存在显著影响[6-7]。

(2)由于企业总是嵌入在特定社会关系网络中,相关学者探讨了企业网络嵌入特征,如度中心性[8-10]、特征向量中心性[11]、结构洞[9,11]、网络密度[9]、标准化组织中工程师社会资本[12]和企业政治关系[13]如何产生不同的技术标准竞争结果。曾德明等[9]以1985—2010年汽车行业为例进行实证研究发现,处于网络中心位置和占据大量结构洞位置的核心企业对技术标准制定拥有更多话语权;李冬梅和宋志红[10]探讨由不同技术发起者所构建的标准联盟规模和多元性对技术标准制定话语权的影响,以及技术发起者网络结构和网络关系强度对标准联盟的影响机理。

综上所述,关于技术标准制定话语权影响因素,已有学者沿着“企业特征及其战略行为”到“企业网络嵌入性特征”方向进行深入研究,并逐渐形成更为全面的理论框架,但仍存在以下两个缺口:①对于企业网络嵌入性特征,已有研究主要聚焦网络嵌入性结构维度(结构嵌入性),围绕网络中心性、结构洞和网络密度等网络结构特征探讨其对技术标准制定话语权的影响[9,11],如Moran[14]认为,在考虑个体网络如何影响网络绩效时,网络结构并非是唯一一个重要因素,网络成员间的关系质量也很重要;②尽管少数学者同时考虑结构嵌入性和关系嵌入性对技术标准制定话语权的影响 [8],但主要关注网络嵌入性不同维度的单独作用,忽略了不同维度之间的互动关系,如李冬梅和宋志红[10]采用纵向案例研究法,将网络中心性和网络关系强度作为刻画网络嵌入性的两个维度,分析技术标准开发前技术发起者网络模式对标准联盟及主导设计的影响机理,但未探讨网络中心性与网络关系强度的互动关系[15],标准联盟中具有高度信任关系的网络成员更容易通过介绍来认识其他网络成员,从而改善其在标准联盟网络中所处的位置。因此,只有全面考虑网络嵌入性不同维度之间的互动关系,才能更好地揭示网络嵌入性的作用及其对技术标准制定话语权的影响机制。

为弥补上述研究缺口,本文基于Granovetter[16]提出的网络嵌入性二维度概念,采用Hayes[17]开发的Process宏和Bootstrap抽样法,揭示关系嵌入性、结构嵌入性及两者互动关系对技术标准制定话语权的影响。本文主要考察以下3个问题:①关系嵌入性和结构嵌入性对技术标准制定话语权是否具有显著影响?②结构嵌入性在关系嵌入性对技术标准制定话语权的影响关系中是否起中介作用?③在关系嵌入性对技术标准制定话语权的间接影响路径中,哪一条路径影响更大?

1 理论基础与研究假设

1.1 网络嵌入性

Granovetter[16]认为,企业并非原子式的个体,企业大多数经济行为都受其所嵌入社会背景的约束。Echols &Tsai[18]指出,企业战略决策行为并非完全仅受自身因素的影响,还受到与企业存在互动关系的社会背景的影响。对于网络嵌入性,早期研究主要关注行动者网络位置,将网络嵌入性操作化为结构嵌入性[19-21]。结构嵌入性描述了行动者之间联结关系的总体模式,提供了相互关联的行动者在网络中的位置以及这些行动者如何联结的信息。行动者网络位置不仅影响其与其他网络成员接触和互动的频率,还影响该行动者对其他网络成员的吸引力[10]。与处于网络边缘位置的行动者相比,处于网络核心位置的行动者在网络中更加活跃,他们能够以最短路径接触到其他网络成员,并利用网络位置优势获取更多信息和资源。结构嵌入性主要涉及两个特征:中心性和结构洞。网络中心性较高的行动者能够获取更多信息和资源,这一维度主要强调行动者利用与其他网络成员之间的联系获取信息和资源的数量;结构洞则强调由于开放网络结构所带来的中介机会,如作为网络中不同群体之间的“桥梁”[19],占据更多结构洞位置的行动者能够获取更多非冗余信息。

然而,基于结构主义视角的分析可能导致研究者混淆网络嵌入性所带来的不同利益。在社会网络中,即使两个行动者网络位置相同,但如果他们与网络成员之间的个人情感联系不同,其行为可能也会呈现出很大差异。事实上,与其它社会行为和结果一样,行动者的经济行为及结果不仅受整体网络结构特征的影响,还受网络成员双边关系特征的影响。鉴于此,Granovetter[16]提出网络嵌入性的另一个维度:关系嵌入性。关系嵌入性用于描述网络成员之间的互动关系强度和质量[22-23],包括互动时间、情感强度、亲密程度和互惠程度等[16]。较高程度的关系嵌入性意味着行动者之间存在频繁互动、情感密切的联系,这些行动者之间往往具有更高的信任程度,从而能够提高沟通和协调效率,并抑制机会主义行为[21]。通过这些持续的人际关系,行动者可以实现一些社会目标,如获得认可和声誉等。通信行业技术标准往往由大量利益相关者通过协商一致的集体行动制定,企业网络位置及与其他行动者之间的互动关系成为影响技术标准制定话语权的重要因素。

1.2 结构嵌入性对技术标准制定话语权的影响

结构嵌入性是指网络行动者之间非人格化的联结关系配置[24],描述行动者之间联结关系的总体模式。本文采用度中心性和结构洞衡量企业结构嵌入性特征。

(1)度中心性对技术标准制定话语权的影响。度中心性是衡量行动者网络中心位置和网络权力的重要指标[20],其是指行动者所拥有的全部直接联系数量,描述行动者直接参与的多种合作活动,并据此获取与之存在直接联系的合作者所拥有的外部资源。通信行业价值链涉及网络设备制造商、软件开发商、内容提供商、网络运营商和终端设备制造商等,通信行业技术标准制定往往是这些厂商相互协调并达成共识的结果。在技术标准制定过程中,一方面,度中心性较强的企业在网络中具有较高的识别度和吸引力,与其它企业有更多互动机会,并借此获得更多技术知识和市场知识,从而能够更加有效地实施技术标准竞争战略,影响潜在合作者预期[25];另一方面,度中心性较强的企业与其他行动者存在更多联结关系,更容易获得潜在合作者支持。Leiponen[2]以第三代合作伙伴计划(3GPP)为背景,发现企业在3GPP之外与标准化组织成员建立联盟关系,通过在联盟内部讨论和共同起草技术规范,有利于提升其技术标准制定话语权。据此,本文提出如下假设:

H1a:度中心性更高的企业对技术标准制定拥有更大话语权。

(2)结构洞对技术标准制定话语权的影响。Burt[19]认为,在互不相连的行动者之间建立联结关系,行动者可以利用“桥梁”优势与其他群体成员建立联系并获取非冗余信息。作为两个或多个小团体沟通媒介,占据结构洞位置的行动者享有信息优势和控制优势。这意味着,在网络中占据结构洞位置的行动者能够更快地获取和传递新信息。通信行业具有用户偏好快速变化的特点。在技术标准竞争中,占据结构洞位置的企业可以获取市场用户的异质性偏好信息,以在技术研发和设计过程中更好地满足用户需求。不仅如此,为获得配套产品厂商支持,企业可利用所处结构洞位置获取的信息对技术规范作出调整。例如,在BD 和HD DVD技术标准竞争中,索尼利用其在蓝光光盘联盟中通过“桥”联系获取的信息修改BD光盘技术规范,即采用通用光盘格式取代私有逻辑格式而非使用光盘盒保护蓝光光盘,以获得惠普和戴尔支持[10]。曾德明等[9]发现,结构洞丰富的企业更容易为跨领域技术提供整合或兼容性框架,从而满足消费者对差异化技术的兼容性需求,以制定普遍适用标准。据此,本文提出如下假设:

H1b:占据更高结构洞位置的企业对技术标准制定拥有更大话语权。

1.3 关系嵌入性对技术标准制定话语权的影响

结构嵌入性强调行动者网络位置对技术标准制定话语权的影响,假设网络成员之间存在保持距离型关系[26]。事实上,网络成员之间存在强弱不同的关系,关系嵌入性是个体之间通过长期互动所建立的人际关系[24,27],包括互动时间、情感强度、亲密程度和互惠程度等[28]。据此,本文将网络成员关系分为强联系和弱联系两种,并用强联系衡量关系嵌入性。

在强联系网络中,网络成员之间的频繁互动通常能够形成较强的情感联系,从而有利于增强彼此之间的信任关系。在通信行业技术标准制定过程中,与技术发起者的关系强度成为影响潜在技术支持者作出技术采用决策的重要因素。一方面,与网络成员存在强联系的企业能够利用彼此的信任关系,通过知识共享加快产品创新速度,获得产品设计优势[29];另一方面,强联系能够使网络成员间具有更高的信任度和更低的机会主义倾向[21]。强联系网络成员之间具有较高的资源承诺水平,网络成员能够为实现长期利益而作出短期牺牲[30]。面对技术竞争环境的快速变化,已有研究表明,强联系能够为技术发起者带来更多价值[26]。据此,本文提出如下假设:

H2:关系嵌入性对企业技术标准制定话语权存在正向影响。

1.4 结构嵌入性在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间的中介作用

如前所述,关系嵌入性描述了行动者之间特殊关系(如尊重、友谊)对其行为的影响。通过这些持续的人际关系,行动者实现一些社会目标,如获得认可和声誉。根据社会交换理论,当人们的行为得到公平奖励时,他们往往会重复这一行为[31],即长期信任关系是由公平交换维持的[32]。以往研究表明,信任和承诺对于维持持续的社会互动关系具有重要作用[33]。在技术标准制定过程中,相互信任的企业之间更愿意合作并共享信息、知识和资源。也即,相互信任的企业之间更有可能进行重复合作,通过介绍彼此认识的网络内其他成员,从而增加企业与不同网络成员之间的联结关系数量及社会互动的可能性,促使企业在网络中占据更多结构洞位置[20,34]。据此,本文提出如下假设:

H3a:关系嵌入性更高的企业具有更高的度中心性;

H3b:关系嵌入性更高的企业在网络中占据更多结构洞位置。

H4a:度中心性在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间起中介作用;

H4b:结构洞在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间起中介作用。

综上所述,在已有关于技术标准制定话语权的研究中,结构嵌入性被认为是主要影响因素,尽管部分文献同时考虑关系嵌入性和结构嵌入性,但忽略了二者之间的相互关系及其对技术标准制定话语权的影响机制。本文认为,只有同时考虑结构嵌入性、关系嵌入性及其互动关系,才能更好地揭示网络嵌入性对技术标准制定话语权的影响机制。

2 数据来源与变量测量

2.1 数据来源

通信行业具有明显的网络外部性特征,通信行业技术标准制定不仅与安装基础规模有关,也与配套产品可得性(如移动终端和应用软件)有关。不同机构通过合作制定技术标准已成为一种普遍现象。本文数据来源于CNKI《标准数据总库》。数据检索策略如下:①在CNKI《标准数据总库》首页文献分类目录中选择“中标分类”,经过咨询通信行业两名技术专家后,进一步选择“通信、广播”子目录中的“通信、广播综合”、“通信网”和“通信设备”,将技术标准发布日期限定在1980年1月1日至2019年12月31日,在检索结果中选择“中国标准题录数据库”,共有3 895项国内技术标准文献;②将检索得到的全部技术标准文献题录信息保存为Endnote格式,包括标准号、标准名称、起草单位、发布日期和中国标准分类号;③利用文献题录信息分析工具SATI抽取文献起草单位字段进行频次统计,并对技术标准起草单位名称进行清洗。一方面,由于检索时间跨度较大,部分起草单位存在更名现象,如1998年组建的“信息产业部电信研究院”在2008年更名为“工业和信息化部电信研究院”,2014年又启用新名称“中国信息通信研究院”。经过手工逐条核实,更正标准文献题录信息中存在的机构名称拼写错误,并将存在更名现象的起草单位统一为最近使用的名称。另一方面,由于分公司不具备独立法人资格,对于标准起草单位中的分公司,统一以总公司名称代替(如以“大唐电信科技股份有限公司”代替“大唐电信科技股份有限公司光通信分公司”);④对于3 895项国内技术标准文献涉及的447家起草单位,考虑到实证分析涉及的变量测量指标,剔除独立技术标准起草单位中涉及的高校和科研机构、标准化委员会以及完全由大学、科研机构和标准化委员会合作制定的技术标准,剩余325家企业构成全部样本。

基于机构间共同起草的技术标准制定信息,本文构建涉及325家焦点企业的技术标准联盟网络,并由此得到焦点企业的度中心性、结构洞和关系嵌入性等测量指标数据。另外,焦点企业专利申请数量来源于国家知识产权局专利检索及分析系统,所有权性质和出口状态数据来源于天眼查、国家企业信用信息公示系统及百度百科。

2.2 变量测量

2.2.1 因变量

技术标准制定话语权(STANUM):企业对技术标准制定结果的影响程度。企业成为起草单位意味着对技术标准有较大贡献,参考曾德明等[9]、文金艳和曾德明(2019)、林洲钰等[13]的研究,本文以企业参与起草的技术标准数量衡量企业的技术标准制定话语权。

2.2.2 自变量

本文采用度中心性和结构洞衡量结构嵌入性。

(1)度中心性(DEGREE)。度中心性是衡量行动者在社会网络中结构嵌入性的常用指标。本文中企业i的度中心性是指技术标准合作网络中与企业i存在直接合作关系的其它起草单位数量,计算公式如下:

DEGREE(i)=d(ni)

(1)

其中,d(ni)表示与企业i存在直接联系的其它起草单位数量总和,这些联系主要是起草单位之间通过合作制定一项或多项技术标准而形成的。

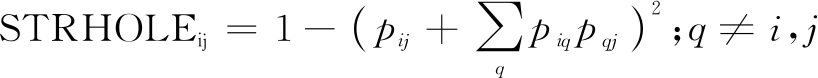

(2)结构洞(STRHOLE)。结构洞是指互不连接的行动者之间的空隙[19],反映行动者对信息和资源的控制程度。网络约束系数(Constraint)是衡量结构洞的指标之一[19]。网络约束系数越高,表明网络中的结构洞数量越少,参考Gonzalez-Brambila等[35]的研究,本文用“1-网络约束系数”测量企业占据的结构洞位置,计算公式如下:

(2)

其中,pij 是企业i在网络中对起草单位j关系的投资比重,括号内是企业i 对起草单位j直接关系和间接关系的投资总和。

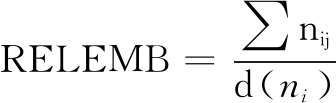

(3)关系嵌入性(RELEMB)。关系嵌入性衡量行动者与其他网络成员的关系性质。在以往文献中,关系强度(Ties strength)是被广泛用来测量关系嵌入性的一个重要指标。参考Gonzalez-Brambilad等[35]的研究,企业i的关系嵌入性计算公式如下:

(3)

其中,nij表示企业i与起草单位j合作起草的技术标准数量,d(ni)是企业i的度中心性。

2.2.3 控制变量

为消除其它因素对因变量的影响,本文在模型中加入以下控制变量:

(1)技术创新能力(PATENT)。技术创新能力强的企业在技术标准制定过程中往往拥有更大话语权。专利是衡量企业技术创新能力的重要指标,因此,本文将企业参与起草技术标准期间的专利申请数量作为控制变量。

(2)所有权性质(OWNERSHIP)。Liu &Li[4]研究发现,企业所有权性质是影响其参与技术标准制定的因素之一。因此,本文将所有权性质设为控制变量,设置3个虚拟变量测量该控制变量:国有企业(SOE)、民营企业(POE)、外商独资、中外合资或港澳台资企业(FOR&HMT)、法人独资企业及其它企业(OTHERS)。

(3)出口状态(EXPORT)。Blind &Mangelsdorf[36]的研究表明,有出口业务的企业更有可能参与技术标准制定。因此,本文将企业是否拥有出口业务作为控制变量。

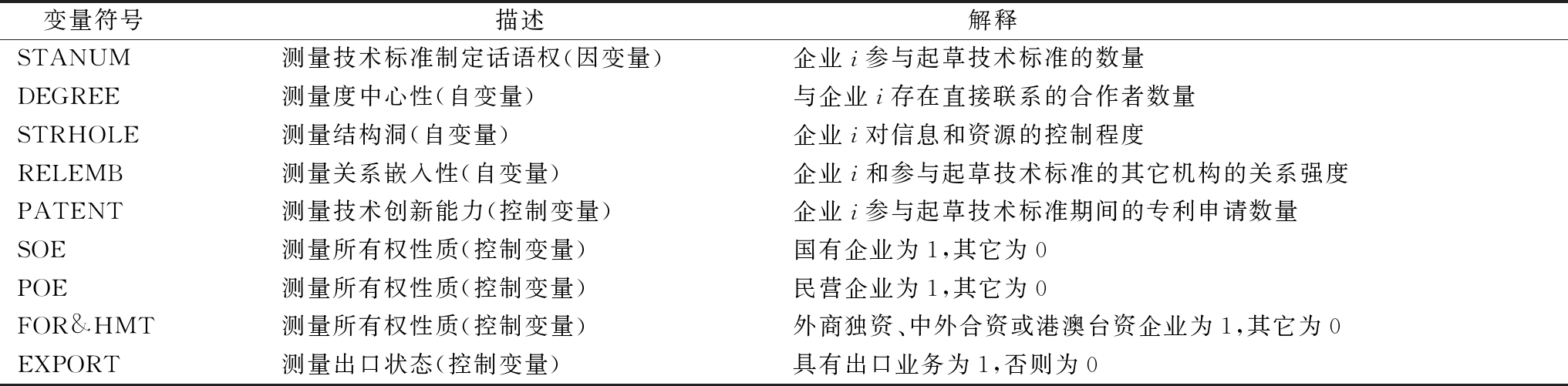

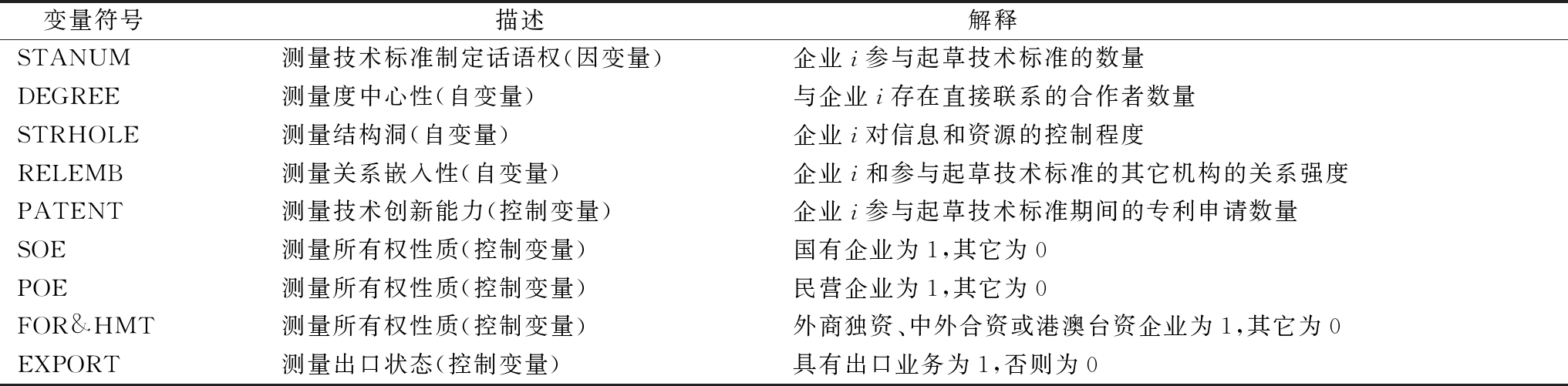

本文涉及到的变量符号与解释见表1。

表1 变量符号与解释

变量符号 描述解释 STANUM测量技术标准制定话语权(因变量)企业i参与起草技术标准的数量DEGREE测量度中心性(自变量)与企业i存在直接联系的合作者数量STRHOLE测量结构洞(自变量)企业i对信息和资源的控制程度RELEMB测量关系嵌入性(自变量)企业i和参与起草技术标准的其它机构的关系强度PATENT测量技术创新能力(控制变量)企业i参与起草技术标准期间的专利申请数量SOE测量所有权性质(控制变量)国有企业为1,其它为0POE测量所有权性质(控制变量)民营企业为1,其它为0FOR&HMT测量所有权性质(控制变量)外商独资、中外合资或港澳台资企业为1,其它为0EXPORT测量出口状态(控制变量)具有出口业务为1,否则为0

3 实证分析

3.1 描述性统计与相关性分析

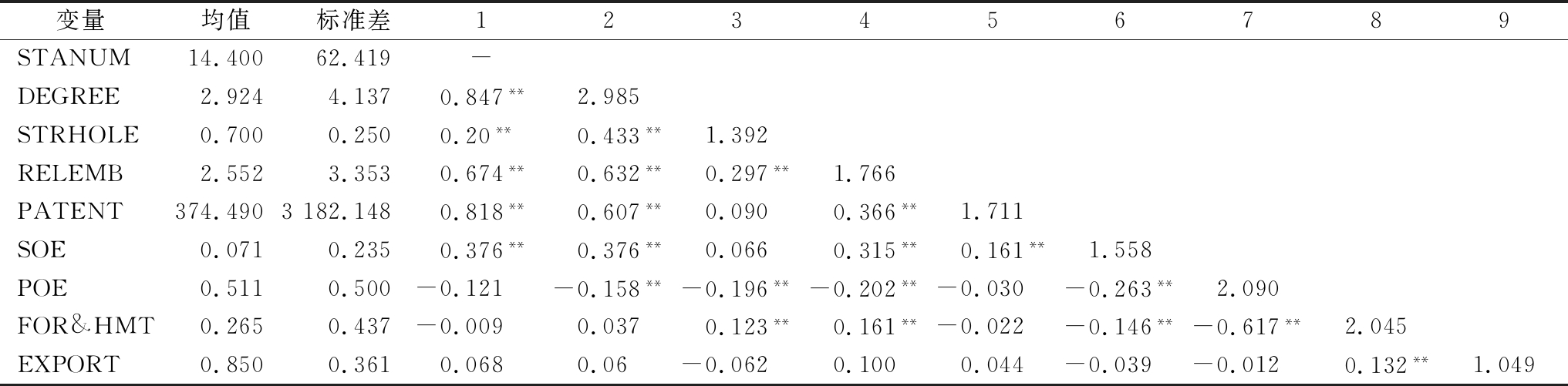

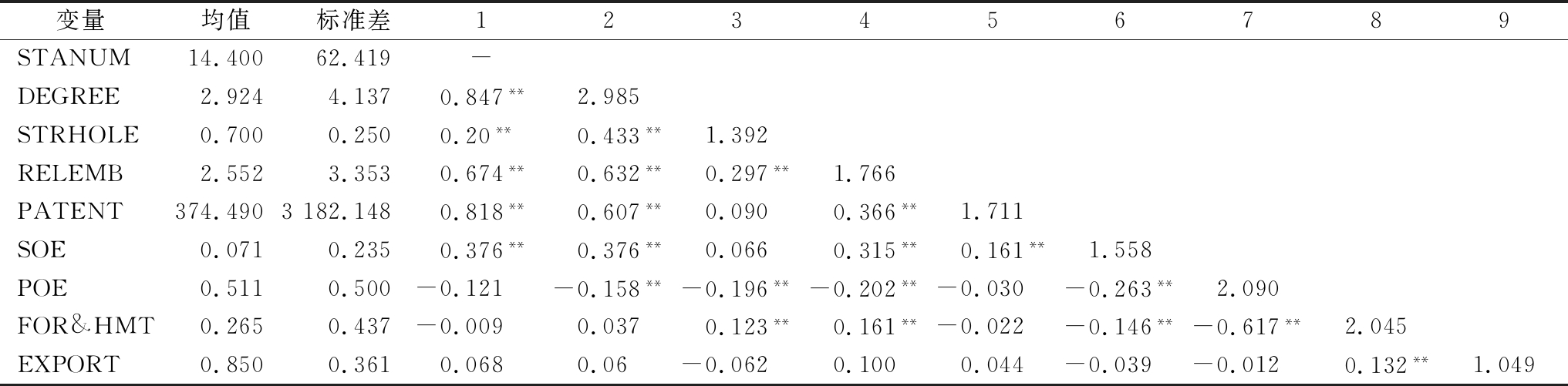

表2是变量描述性统计与相关矩阵结果。从表2可以看出,1980—2019年样本企业平均参与起草的技术标准超过14项;参与起草技术标准的企业平均有2.924个合作者;对每个企业而言,成为其它企业“桥梁”的平均概率为70%;参与起草技术标准制定企业的平均关系强度为2.552;样本企业平均申请专利数量超过374项,但分布比较分散;在样本中,国有企业占7.1%,民营企业占51.1%,外商独资、中外合资或港澳台资企业占26.5%;85%的样本企业有出口业务。

表2对角线上自变量方差膨胀因子(VIF)均远低于正常阈值5.0,表明自变量之间不存在多重共线性问题。从表2相关系数矩阵结果可以看出,关系嵌入性、度中心性和结构洞与企业参与起草技术标准数量存在显著正相关关系;而且,关系嵌入性与度中心性、关系嵌入性与结构洞之间均存在显著正相关关系。变量间的相关矩阵结果初步验证了上文提出的部分假设关系。

表2 变量描述性统计与相关系数矩阵结果

变量均值标准差123456789STANUM14.40062.419-DEGREE2.9244.1370.847**2.985STRHOLE0.7000.2500.20**0.433**1.392RELEMB2.5523.3530.674**0.632**0.297**1.766PATENT374.4903182.1480.818**0.607**0.0900.366**1.711SOE0.0710.2350.376**0.376**0.0660.315**0.161**1.558POE0.5110.500-0.121-0.158**-0.196**-0.202**-0.030-0.263**2.090FOR&HMT0.2650.437-0.0090.0370.123**0.161**-0.022-0.146**-0.617**2.045EXPORT0.8500.3610.0680.06-0.0620.1000.044-0.039-0.0120.132**1.049

注:*.p<0.05,**.p<0.01,**.p<0.001(双侧);对角线上为VIF值,下同

3.2 实证分析结果

3.2.1 回归分析结果

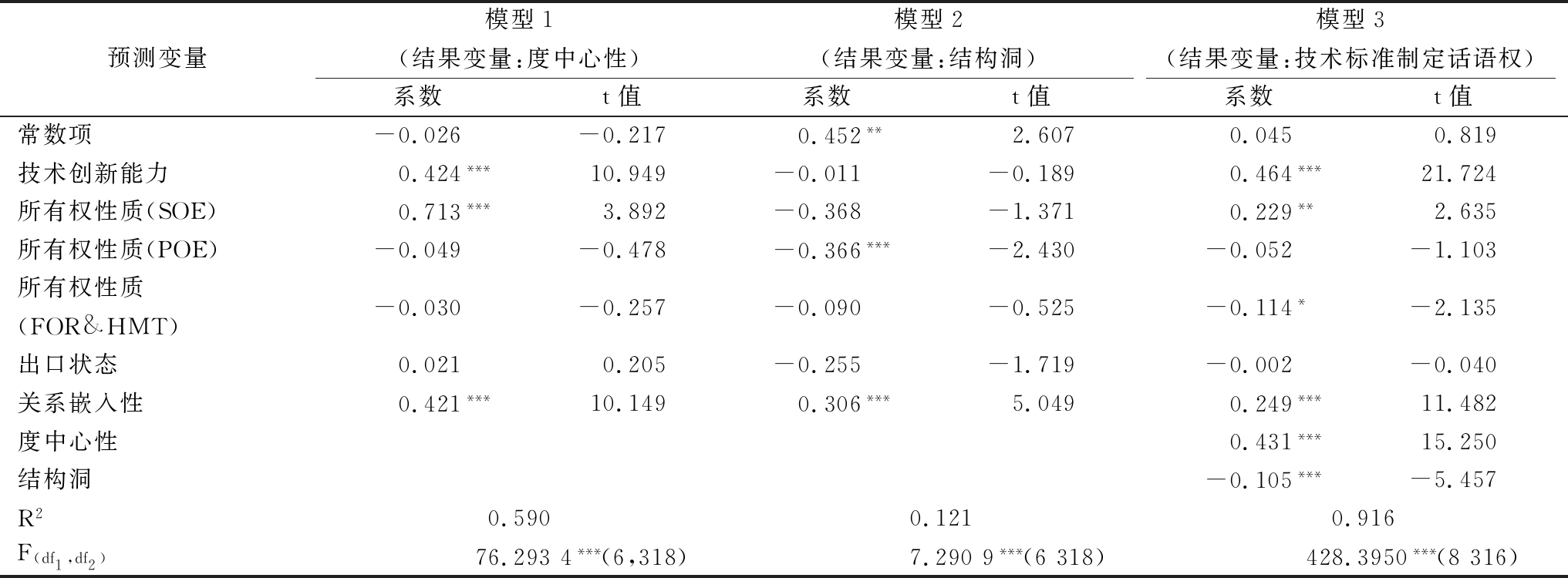

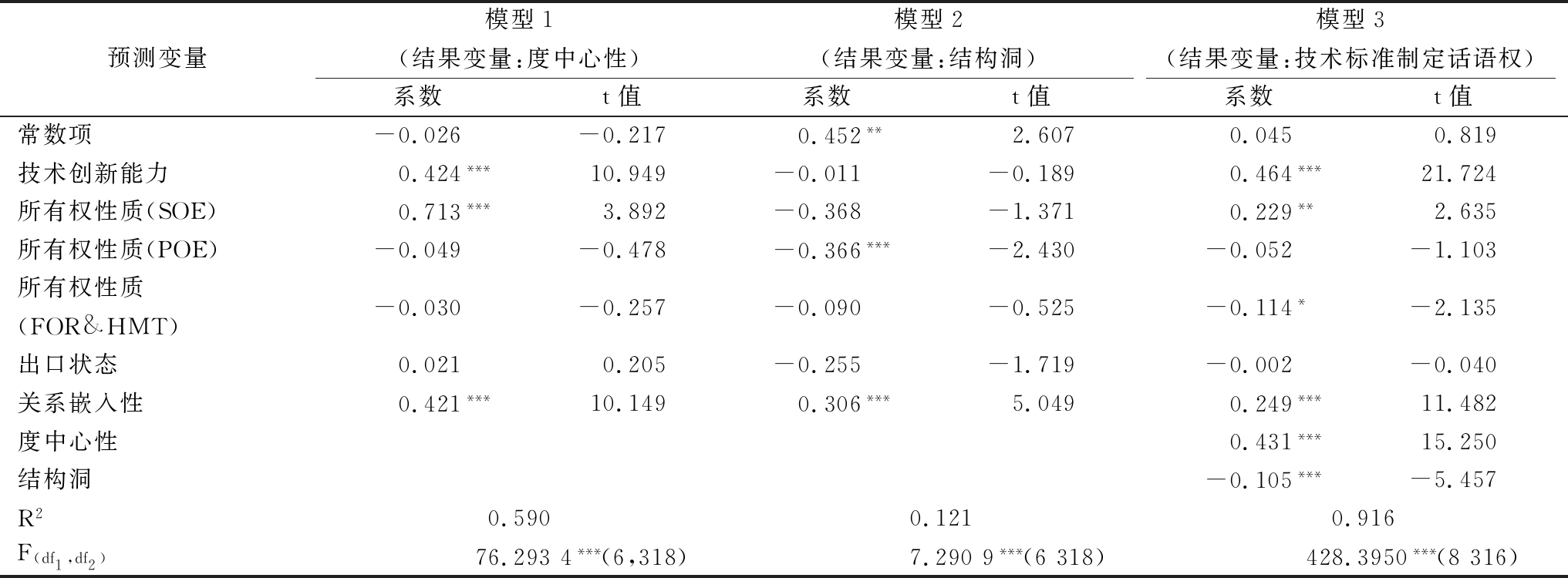

本文考察关系嵌入性与结构嵌入性的关系及其对技术标准制定话语权的影响。利用Hayes[17]开发的Process宏估计3个回归模型的参数,结果见表3。其中,模型1以度中心性为结果变量,以关系嵌入性和所有控制变量作为预测变量;模型2以结构洞为结果变量,以关系嵌入性和所有控制变量作为预测变量;模型3以技术标准制定话语权为结果变量,以关系嵌入性、度中心性、结构洞和所有控制变量作为预测变量。

表3 多重中介效应模型回归分析结果

预测变量模型1(结果变量:度中心性)系数t值模型2(结果变量:结构洞)系数t值模型3(结果变量:技术标准制定话语权)系数t值常数项-0.026-0.2170.452**2.6070.0450.819技术创新能力0.424***10.949-0.011-0.1890.464***21.724所有权性质(SOE)0.713***3.892-0.368-1.3710.229**2.635所有权性质(POE)-0.049-0.478-0.366***-2.430-0.052-1.103所有权性质(FOR&HMT)-0.030-0.257-0.090-0.525-0.114*-2.135出口状态0.0210.205-0.255-1.719-0.002-0.040关系嵌入性0.421***10.1490.306***5.0490.249***11.482度中心性0.431***15.250结构洞-0.105***-5.457R20.5900.1210.916F(df1,df2)76.2934***(6,318)7.2909***(6318)428.3950***(8316)

注:df:自由度

本文控制技术创新能力、所有权性质和出口状态等变量,结果表明:①企业度中心性对技术标准制定话语权存在显著正向影响(β=0.431,p<0.001),表明企业参与技术标准制定的直接合作者越多,其技术标准制定话语权越大,假设H1a得到验证;②关系嵌入性对技术标准制定话语权存在显著正向影响(β=0.249,p<0.001),表明与其他网络成员存在强联系的企业对技术标准制定拥有更大话语权,假设H2得到验证,再次证明强联系在技术标准制定过程中发挥着重要作用;③关系嵌入性对度中心性存在显著正向影响(β=0.421,p<0.001),且关系嵌入性对企业占据结构洞位置存在显著正向影响(β=0.306,p <0.001),假设H3a和H3b得到验证;④与预期相反,企业占据结构洞位置对技术标准制定话语权存在显著负向影响(β=-0.105,p<0.001),表明企业在技术标准网络中占据的结构洞位置越多,对争夺技术标准制定话语权越不利,假设H1b未得到支持。

3.2.2 基于Bootstrap抽样法的中介效应检验

由于本文理论模型涉及并行中介效应假设,因此需要进行中介效应检验。本文采用偏差校正百分位Bootstrap法(重复抽样5 000次)检验中介效应,结果见表4。由表4可知,关系嵌入性对技术标准制定话语权影响的总间接效应为0.149,且Bootstrap 95%置信区间不包括0,因此拒绝总间接效应为0的原假设,表明总间接效应显著。由于关系嵌入性通过两条路径影响技术标准制定话语权,因此本文进一步检验度中心性和结构洞在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间的多重中介作用。度中心性在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间的间接效应为0.181,且Bootstrap 95%置信区间不包括0,表明度中心性在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间的中介效应显著。同样,结构洞在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间的间接效应为-0.032,且Bootstrap 95%置信区间不包括0,表明结构洞在关系嵌入性与技术标准制定话语权之间的中介效应显著,假设H4a和H4b得到验证。进一步,度中心性与结构洞的中介效应差值为0.213,Bootstrap 95%置信区间不包括0,表明在关系嵌入性对技术标准制定话语权的间接影响路径中,度中心性比结构洞的中介作用更大。由于路径1的间接效应显著大于路径2的间接效应,因此尽管路径2的间接效应为负,总间接效应依然为正,表明未导致直接效应大于总效应的情况发生,意味着不存在“遮掩效应”。

表4 基于Bootstrap抽样法的中介效应检验结果

效应类型效应值Boot标准误BootCI下限上限相对中介效应占比总效应0.3980.0890.2390.580直接效应0.2490.0600.1550.3870.539总间接效应0.1490.0430.0640.2300.322间接效应(路径1)0.1810.0480.0820.2700.391间接效应(路径2)-0.0320.008-0.047-0.0160.070间接效应比较(路径1-路径2)0.2130.0540.0990.310

注:Boot标准误、Boot CI下限和 Boot CI上限分别指通过偏差矫正百分位 Bootstrap法估计的间接效应标准误、95% 置信区间下限和上限;路径1:关系性嵌入→度中心性→技术标准制定话语权;路径2:关系性嵌入→结构洞→技术标准制定话语权

4 结语

4.1 研究结论

尽管现有研究日益关注企业网络嵌入性对技术标准制定话语权的影响,但往往将网络嵌入性视为企业嵌入网络的结构特征,较少关注网络成员关系质量与结构嵌入性的相互关系及其对技术标准制定话语权的影响。本文利用CNKI《标准数据总库》1980-2019年中国通信行业技术标准文献题录信息,构建参与起草技术标准制定的企业间合作网络。基于网络嵌入性理论,构建关系嵌入性、结构嵌入性和技术标准制定话语权关系的并行中介模型。得出如下结论:

(1)度中心性和关系嵌入性对技术标准制定话语权存在显著正向影响。一方面,企业在网络中的度中心性对技术标准制定话语权存在显著正向影响。曾德明等[9]、李冬梅和宋志红[10]等研究发现,度中心性高的企业在技术标准制定过程中拥有更大话语权。本文为度中心性对技术标准制定话语权的积极影响提供了实证依据。这意味着,在技术标准制定过程中,当企业有大量直接合作者时,该企业发起的技术提案有可能由于获得合作者支持而被采纳,从而对技术标准制定结果产生更大的影响力;另一方面,本文考察网络嵌入性的另一维度发现,关系嵌入性对技术标准制定话语权存在显著正向影响,这一结果与邹思明等(2017)的研究一致。由于技术标准竞争往往导致“赢者通吃”的结果,市场在较长一段时期内可能被锁定在特定技术轨道内,从而使参与技术标准制定的企业面临极大风险。面对由不同企业发起的竞争性技术提案,强联系网络成员之间更高的信任程度使其不断提高资源承诺水平,以支持与之具有强联系的企业发起技术提案;反之,弱联系网络成员之间存在更高的机会主义行为倾向,他们往往“脚踏两只船”,对竞争性技术提案持摇摆不定的态度,使其有可能为短期利益而放弃与之存在弱联系的企业发起的技术提案。

(2)关系嵌入性对度中心性和结构洞均存在显著正向影响。这一结果表明,强联系网络成员之间由于频繁互动而形成较强的情感联系和信任关系,借助这种信任关系,网络成员通过彼此介绍增加与新成员正式或非正式合作的机会,这不仅有利于提高企业直接合作者数量,也有利于增加企业在网络中占据的结构洞位置。以往学者仅探讨网络嵌入性不同维度对技术标准制定话语权的单独影响,如李冬梅和宋志红[10]虽然分析了网络中心性和网络关系强度对标准联盟及主导设计所产生的影响,但未考虑结构嵌入性与关系嵌入性的互动关系。本文将结构嵌入性作为关系嵌入性与技术标准制定话语权的中介变量,探讨结构嵌入性与关系嵌入性的互动关系,不仅回应了Moran[14]的观点,即应该全面考察结构嵌入性和关系嵌入性,以更好地解释行动者行为及影响结果;而且通过考察结构嵌入性与关系嵌入性的互动关系,能够进一步推动网络嵌入性理论发展及其在技术标准竞争领域的应用。

(3)企业占据更多结构洞位置对技术标准制定话语权存在显著负向影响。事实上,关于结构洞对技术标准制定话语权的影响,已有研究并未得出一致结论。如曾德明等[9]发现,占据更多结构洞位置的企业对技术标准制定的影响力越大。但Geerten[11]的研究表明,占据更多结构洞位置对技术标准取得主导地位无显著影响。与上述研究不同,本文实证结果表明,企业占据更多结构洞位置对技术标准制定话语权存在显著负向影响。本文提出的解释是,网络结构嵌入性特征可能与不同绩效(执行导向绩效与创新导向绩效)结果相关[14]。其中,执行导向绩效往往与风险规避、日常惯例性任务相关,而创新导向绩效往往与风险偏好、新产品开发与创新任务相关。Coleman[37]的封闭网络观点强调,紧密嵌入在封闭网络中的行动者之间更容易产生信任关系,易于传递并强化交易规则信息,有利于监督与实施惩罚,从而能够促进惯例性执行导向绩效提升;而Burt[19]的结构洞观点则强调借助网络“桥梁”优势与其他群体新成员建立联系并获取新信息,从而促进创新导向绩效提升。标准化组织技术标准制定主要是惯例性活动,即标准化组织成员之间经过大量协调和谈判活动,就技术规范达成共识。企业占据结构洞位置虽然能够带来信息和控制优势,但由于缺乏密切互动和信任关系,使其难以协调网络成员冲突,从而在技术标准制定话语权争夺中处于不利地位。

4.2 理论贡献

本文理论贡献主要体现在以下两个方面:①网络嵌入性理论通常被用来分析行动者网络嵌入性特征如何影响其行为和绩效[21-22,29]。在技术标准竞争研究中,尽管已有学者探讨企业网络嵌入性特征对技术标准制定话语权的影响,但主要聚焦企业在网络中的结构嵌入性特征,如度中心性[9-10]、特征向量中心性和结构洞[11]、网络密度[9],较少考虑关系嵌入性特征对技术标准制定话语权的影响。本文回应了Moran[14]“应兼顾网络成员间关系质量”的呼吁,不仅同时考察关系嵌入性和结构嵌入性对技术标准制定话语权的单独影响,而且进一步探讨关系嵌入性与结构嵌入性的互动关系及其对技术标准制定话语权的影响。本文将结构嵌入性作为关系嵌入性与技术标准制定话语权的中介变量,不仅有利于推动网络嵌入性理论发展,还有利于丰富技术标准竞争领域研究;②本文发现,企业占据结构洞位置对技术标准制定话语权存在显著负向影响。关于结构洞对技术标准制定话语权的影响,已有研究并未达成共识。曾德明等[9]认为,占据更多结构洞位置的企业更容易为不同领域技术提供整合或兼容性框架,其制定的通用性技术标准更有可能获得其他网络成员支持;但Geerten[11]认为,技术标准制定需要利益相关者之间协调一致,占据结构洞位置的企业虽然具有获取异质性信息和资源的优势,但很难高效地与网络成员共享信息。占据结构洞位置带来的积极影响和消极影响相互抵消,从而得出占据更多结构洞位置对技术标准制定话语权不存在显著影响的结论。与上述研究不同,本文发现,企业占据更多结构洞位置对技术标准制定话语权存在显著负向影响。本文的解释是,占据结构洞位置对执行导向绩效和创新导向绩效存在差异化影响。本文结论有助于推动学术界重新思考占据结构洞位置给企业带来的机会和约束,并为探讨结构嵌入性特征与不同类型绩效的关系开辟新方向。

4.3 管理启示

对参与技术标准竞争的企业来说,本研究具有重要启示意义:①结构嵌入性为企业提供了获取与技术和市场相关信息的机会,企业管理者应积极与处于网络中心位置的行动者建立合作关系,一方面有利于扩大自我网络规模,另一方面也有利于企业获得异质性知识和资源,如价值链上下游企业技术能力、制造能力和分销能力等,从而提高技术标准制定话语权。在5G移动通信技术标准制定过程中,华为与中国联通、中国电信、海尔、中国移动研究院等运营商、设备制造商和行业伙伴组建“5G确定性网络产业联盟”。华为利用合作伙伴的网络位置优势,联合发挥产业上下游协同效应,构建互利共赢的产业生态,从而对5G技术标准制定拥有更大话语权;②关系嵌入性为企业提供了获取信息和知识的渠道,企业管理者应重视强联系的重要性,通过建立“频繁互动、情感密切”的联系,加强企业间的互惠和信任,避免合作者的机会主义行为。在以环境迅速变化和高度不确定性为背景的技术标准竞争中,由于标准竞争结果的“赢者通吃”效应,因此参与技术标准制定的企业往往在多个竞争性标准之间摇摆不定。为避免这种情况发生,企业与合作者之间建立强联系尤为重要。例如,华为与中国移动合作长达20多年,不仅开通了双方合作的首个2G网络,还在5G时代继续合作研发,打造领先的5G产品,与中国移动建立强联系,使中国移动成为华为在5G控制信道Polar码技术方案的坚定拥护者;③中介效应检验结果表明,在关系嵌入性对技术标准制定话语权的间接影响路径中,度中心性比结构洞的中介作用更大。这意味着,对企业来说,与网络成员建立更多直接联系比在网络中占据更多结构洞位置更加重要。由于通信行业技术标准制定往往需要产业链上下游利益相关者之间达成共识,因此企业应尽可能与产业领导者建立频繁互动、情感密切的强联系,并利用这种强联系扩大自我网络规模。当在占据结构洞位置和提高网络中心性之间作出权衡时,企业应以提高网络中心性为首要目标,以更加有效地提高技术标准制定话语权。

4.4 不足与展望

本文存在如下不足:①在探讨网络嵌入性对技术标准制定话语权的影响时,仅考察关系嵌入性和结构嵌入性的相互关系及其对技术标准制定话语权的影响。Nahapiet &Ghoshal[24]提出,认知嵌入性也是一种重要的资源集合,然而已有研究并未给予更多关注。未来可进一步将认知嵌入性考虑在内,分析网络嵌入性3个维度之间的相互关系及其对技术标准制定话语权的影响;②以强联系衡量关系嵌入性,参考Gonzalez-Brambilad等[35]的研究采用单一指标测量强联系。强联系包括网络关系持续时间、合作频率和合作强度3个方面,本文采用的指标主要反映合作频率,只能部分反映网络成员的关系质量特征。未来需要开发其它测量强联系的指标,以弥补单一指标测量的不足。

参考文献:

[1] SHAPIRO C,VARIAN H R.The art of standard wars[J].California Management Review,1999,41(2):8-32.

[2] LEIPONEN A E.Competing through cooperation:the organization of standard setting in wireless telecommunications[J].Management Science,2008,54(11):1904-1919.

[3] WEISS M B H,SIRBU M.Technological choice in voluntary standards committees:an empirical analysis[J].Economics of Innovation and New Technology,1990,1(1-2):111-133.

[4] LIU X,LI H.Ownership domination in standardization:evidence from Chinese industrial firms[J].Telecommunications Policy,2016,40(2-3):225-241.

[5] GALLAGHER S R.The battle of the blue laser DVDs:the significance of corporate strategy in standards battles[J].Technovation,2012,32 (2):90-98.

[6] SCHILLING M A.Technology success and failure in winner-take-all markets:the impact of learning orientation,timing,and network externalities[J].Academy of Management Journal,2002,45(2):387-398.

[7] SUAREZ F F,GRODAL S,GOTSOPOULOS A.Perfect timing?dominant category,dominant design,and the window of opportunity for firm entry[J].Strategic Management Journal,2015,36(3):437-448.

[8] SOH P-H.Network patterns and competitive advantage before the emergence of a dominant design[J].Strategic Management Journal,2010,31(4):438-461.

[9] 曾德明,邹思明,张运生.网络位置、技术多元化与企业在技术标准制定中的影响力研究[J].管理学报,2015,12(2):198-206.

[10] 李冬梅,宋志红.网络模式、标准联盟与主导设计的产生[J].科学学研究,2017,35(3):428-437.

[11] GEERTEN V D K.Who's pulling the strings?the influence of network structure on standard dominance[J].R&D Management,2018,48(4):438-446.

[12] DOKKO G,ROSENKOPF L.Social capital for hire?mobility of technical professionals and firm influence in wireless standards committees[J].Organization Science,2010,21(3):677-695.

[13] 林洲钰,林汉川,邓兴华.什么决定国家标准制定的话语权:技术创新还是政治关系[J].世界经济,2014,33(12):140-161.

[14] MORAN P.Structural vs.relational embeddedness:social capital and managerial performance[J].Strategic Management Journal,2005,26(12):1129-1151.

[15] PHELPS C,HEIDL R A,WADHWA A.Knowledge,networks,and knowledge networks:a review and research agenda[J].Journal of Management,2012,38(4):1115-1166.

[16] GRANOVETTER M S.Economic action and social structure:the problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[17] HAYES A F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:a regression-based approach[M].New York:Guilford Press,2013.

[18] ECHOLS A,TSAI W.Niche and performance:the moderating role of network embeddedness[J].Strategic Management Journal,2005,26 (3):219-238.

[19] BURT R S.Structural holes:the social structure of competition[M].Cambridge:Harvard University Press,1992.

[20] FREEMAN L C.Centrality in social networks notional clarification[J].Social Networks,1979,1 (3):215-239.

[21] AHUJA G.Collaboration networks,structural holes,and innovation:a longitudinal study[J].Administrative Science Quarterly,2000,45(3):425-455.

[22] GULATI R,GARGIULO M.Where do inter-organizational networks come from[J].American Journal of Sociology,1999,104(5):1439-1438.

[23] YLI-RENKO H,AUTIO E,SAPIENZA H J.Social capital,knowledge acquisition,and knowledge exploitation in young technology-based firms[J].Strategic ManagementJournal,2001,22(6-7):587-613.

[24] NAHAPIET J,GHOSHAL S.Social capital,intellectual capital,and the organizational advantage[J].The Academy of Management Review,1998,23(2):242-266.

[25] CUSUMANO M A,MYLONADIS Y,ROSENBLOOM R S.Strategic maneuvering and mass-market dynamics:the triumph of VHS over Beta[J].Business History Review,1992,66(1):51-94.

[26] SUAREZ F F.Network effects revisited:the role of strong ties in technology selection[J].Research Policy,2005,48(4):710-720.

[27] 谢洪明,张霞蓉,程聪,等.网络关系强度、企业学习能力对技术创新的影响研究[J].科研管理,2012,33(2):55-62.

[28] ROWLEY T,BEHRENS D,KRACKHARDT D.Redundant governance structures:an analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):369-386.

[29] SOH P H,MAHMOOD I P,MITCHELL W.Dynamic inducements in R&D investment:market signals and network locations[J].Academy of Management Journal,2004,47(6):907-917.

[30] GUNDLACH G T,ACHROL R S,MENTZER J T.The structure of commitment in exchange[J].Journal of Marketing,1995,59(1):78-92.

[31] HOMANS G C.Social behavior as exchange[J].American Journal of Sociology,1958,63(6):597-606.

[32] MURPHY P,LACZNIAK E,WOOD G.An ethical basis for relationship marketing:a virtue ethics perspective[J].European Journal of Marketing,2007,41 (1/2):37-57.

[33] HUANG C C,LIN T C,LIN K J.Factors affecting pass-along email intentions (PAEIs):integrating the social capital and social cognition theories[J].Electronic Commerce Research and Applications,2009,8 (3):160-169.

[34] OTTE E,ROUSSEAU R.Social network analysis:a powerful strategy,also for the information sciences[J].Journal of Information Science,2002,28 (6):441-453.

[35] GONZALEZ-BRAMBILA C N,VELOSO F M,KRACKHARDTDA D.The impact of network embeddedness on research output[J].Research Policy,2013,42(9):1555-1567.

[36] BLIND K,MANGELSDORF A.Motives to standardize:empirical evidence from Germany[J].Technovation,2016,48-49:13-24.

[37] COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capital[J].American Journal of Sociology,1988,94:S95-S120.

(责任编辑:王敬敏)