0 引言

国防科技工业是影响国家经济和科技发展的重要产业,担负着保障国家国防安全的特殊使命与重大责任[1]。中国特色先进的国防科技工业体系是由“国防科技研发—武器装备生产—制度环境”三大核心要素相互耦合的复杂巨系统,其顺利运行依赖于高效治理体系[2]。国防科技工业治理不仅涉及各国民经济主要职能部门、中央地方直属企事业单位、军队相关部门,还涵盖财政、教育、科技在内的众多关键领域,治理复杂性逐渐凸显,跨越军地界限、挣脱职能束缚、突破领域限制的协同治理关系不断深入,由此产生的矛盾冲突与利益纠纷也不可避免[3]。自20世纪50年代以来,随着治理不断走向复杂化、多样化与动态化,治理主体经历了由“一元到多元”、“同质到异质”、“简单到复杂”的转变,包括原有科层制治理(Hierarchical Governance)与市场制治理(Market Governance)在内的治理模式囿于自身理论背景、协调方式、组织结构等问题,均出现了治理失灵。传统治理模式失灵的本质归咎于对主体复杂性的认识不足,治理结构协调促成元治理理论产生。通过机制设计使多种治理类型发挥各自作用,以达到最佳平衡效果,使元治理思想日益成为理论界关心的热点问题,被应用到不同的行业实践中[4]。一方面,国防科技工业采用传统治理方式或简单混合治理方式已不合时宜,必然要走向现代化治理,形成以国家为主导的协同治理机制,因而需要保证过程有序、稳定的治理“元组织”[5]。另一方面,只有厘清治理网络内部结构,清晰界定跨部门异质主体间联结关系,才能保证国防科技工业治理可行性与有效性,全面提升治理效能。

通过文献梳理发现,已有成果大多来自于对典型国家国防科技工业治理经验[6]、治理原则[7]、顶层机制设计[8]等方面的借鉴。学者们通过探索不同国家的发展道路,以期得到有利于我国国防科技工业治理的经验和思路。世界各军事大国普遍由政府统筹规划国防科技工业战略发展并协调跨部门事务,如美国总统是国防领域管理决策者,俄罗斯总统通过担任军工委员会主席的方式直接领导军工战略发展[9]。我国国防科技工业治理在组织结构上具有一定特殊性,经历了由“军队独立治理”到“军队为主,政府为辅治理”再到“政府治理”等多种形式变革,最终形成“多头治理”的协同网络式治理格局。随着研究的不断深入,学者们开始关注国防科技工业治理组织结构[10]、异质主体关系[11,12]、主体职能定位[13]等问题。还有学者立足中国实践,以政府治理科层理论建构为切入点,构建国防科技工业纵向嵌入治理、共识决策、协商治理等一系列政府行为框架[14]。治理的治理(Governance of Governance)是众多元治理(Meta-governance)定义中最为简洁且准确的[15]。元治理追求平衡和柔和的治理艺术,诸多西方学者就元治理理论[16]、元治理工具[17]等问题进行探讨和研究,但国内学者对其了解还不够深入。元治理理论最为核心的观点就是在承袭和集成固有治理理论的基础上,强调政府在治理中发挥重要作用。正如Jessop所言: “虽然固有治理机制已经承载有关技术、政治、经济等方面的职能,但政府仍要保留其对治理机制的调整和新增制度的权力[18]。”应用系统思维,运用系统科学理论与方法,将元治理引入中国情景可促进国家治理体系与治理能力现代化,克服传统治理模式的弊端,加快形成高效顺畅的国防科技工业治理体制[19]。总体来看,有关国防科技工业组织结构、治理关系、协同机制的研究已初具规模。然而,从研究视角看,现有研究大多着眼于传统科层或网络治理模式,鲜有文章试图验证元治理理论在特定战略背景、治理情景关联下所发挥的作用,相关研究成果无法应用于具有治理主体特殊性的国防科技工业中;从研究对象看,大多数研究停留在单一治理主体层面,未能从异质主体跨部门合作视角进行论述;从研究方法看,大多数研究停留在定性研究阶段,多为理论构建或者描述性分析,缺乏定量研究支撑;从研究样本看,多为单一年度政府工作报告或问卷访谈数据,数据全面性与可靠性较低,不能展现国防科技工业治理机构关系完整图景;从研究内容看,研究较为宏观,缺乏对治理机构间网络关系、网络结构及演进过程的形象刻画。

基于上述考虑,本文应用社会网络分析研究范式,探讨异质主体跨部门合作治理网络演化过程与功能定位问题。以1998—2018年发布的614条国防科技工业公共政策为研究样本,强调从跨部门合作关系视角把握研究对象。创新点在于:其一,利用公共政策文本探究跨部门国防科技工业治理合作关系,摆脱以往研究局限于定性分析的困境,也克服了科学方法与管理实践相分离的弊病。其二,从时间维度探讨以国防科技工业委员会为核心的治理网络特征变迁,将政策发展时间节点划分为4个阶段,分析跨部门合作关系。除关注整体网络构型外,聚焦不同类型组织节点个体属性与治理行为,描述主体治理角色演化路径并提出治理效能提升策略。其三,不同形式治理模式间协调的元治理理论对处理国防科技工业治理这类复杂系统至关重要,借助元治理思想与治理工具,试图验证元治理在“军民融合”战略背景、制度约束以及特定机构设定情况下发挥的作用。

1 数据处理与研究方法

1.1 研究方法

政策文献量化主张运用定量化分析方法对政策文本开展研究,既可从微观角度观测政策工具组合、预测政策实施效果,也可从宏观角度观测政策演进规律、判断政策发展趋势。利用政策文献量化方法研究治理主体间关系是将政策文件进行结构化处理并与社会网络分析相结合,揭示政策主体合作模式以及治理关系结构变迁的过程[20]。社会网络分析方法能够对难以量化的现象进行可视化测度,因此学者们常应用其分析公共治理问题,为治理主体间协同寻找到一种基于关系的解释路径。西方学者基于关系视角的网络研究起步较早,大多集中于政策制定的组织网络、项目投资网络、舆情传播网络等。现阶段,在不同领域借助社会网络分析法研究网络演化过程、形态与特征、主体位置及角色等问题引起学者们广泛关注,并取得了丰硕的成果。

1.2 研究样本

公共政策文本既是治理主体活动和政策形成过程的重要印迹,也是异质主体合作治理行为的客观呈现。政府间跨部门合作行为测度方式主要包括:一是对政府领导个人行为、决策、风险偏好等进行观测;二是通过对政府内部其他成员进行大规模问卷调查、访谈等加以确定;三是以政府机构本身作为测度对象,通过机构规模、机构治理行为等加以刻画。运用公共政策文本进行定量研究属于第三种类型,在避免人为介入误差的同时,保留了大量体现治理关系的解释性信息,能够有效提高研究可信度[21-22]。研究数据样本大多为联合发文的政策文献,反映了在已有部门职责范围内相互配合完成某项政策的制定或颁布。在建立机构共著与合作关系的同时,将关联图谱化表示既能体现异质主体跨部门治理的交叉性与复杂性,也能摆脱传统社会科学仅凭经验进行分析的“黑洞”,使治理关系研究由定性分析转向定量分析。

1.3 数据获取与数据处理

本研究以清华大学政府文献信息系统和北大法意数据库为数据检索源,检索1998—2018年公开颁布的国防科技工业政策文件,采用高频词统计方法,确定国防科技工业高频关键词及治理合作检索表达方式,具体步骤如下:

首先根据国防科技工业最新发布的发展规划以及中国期刊网中关于国防科技工业、武器装备行业等相关文献资料,初步确定国防科技工业治理高频关键词。然后,对高频关键词进行检索,得到相关政策文本,再利用Python软件分析政策中的合作治理信息,进一步精确检索高频关键词汇。重复上述步骤,以此确定合作治理检索表达式,并从中筛选出符合跨部门合作治理特征的政策共计562份。在此基础上进行二轮数据补充,结合中国政府网以及工业与信息化部、教育部、发展与改革委员会等相关部委网站爬取政策文本。两轮数据获取后,邀请多年从事国防科技工业领域研究的专家以及政府部门管理人员对政策收集情况进行评议,依据专家意见对获取的文件再次进行编辑和整理。最终共获取政策文件614份,其中单独发文政策数157份,联合发文政策数为457份。

数据样本确定后,按照政府大规模机构改革时间节点进行划分,共4个阶段(1998—2003年、2003—2008年、2008—2013年、2013—2018年),划分原因如下:一是保证机构同期一致性,由于政府机构改革可能会涉及部门撤销、合并等情况,以此划分保证同一时间段内研究主体相同;二是可深入分析治理背景,国家层面的机构改革及职能范围调整对于公共政策制定与治理措施实施具有关键性影响。政府机构改革时间节点处有较多重要政策发布,有利于跨部门治理机构合作网络演化特征与政策效应研究[23]。

1.4 研究思路

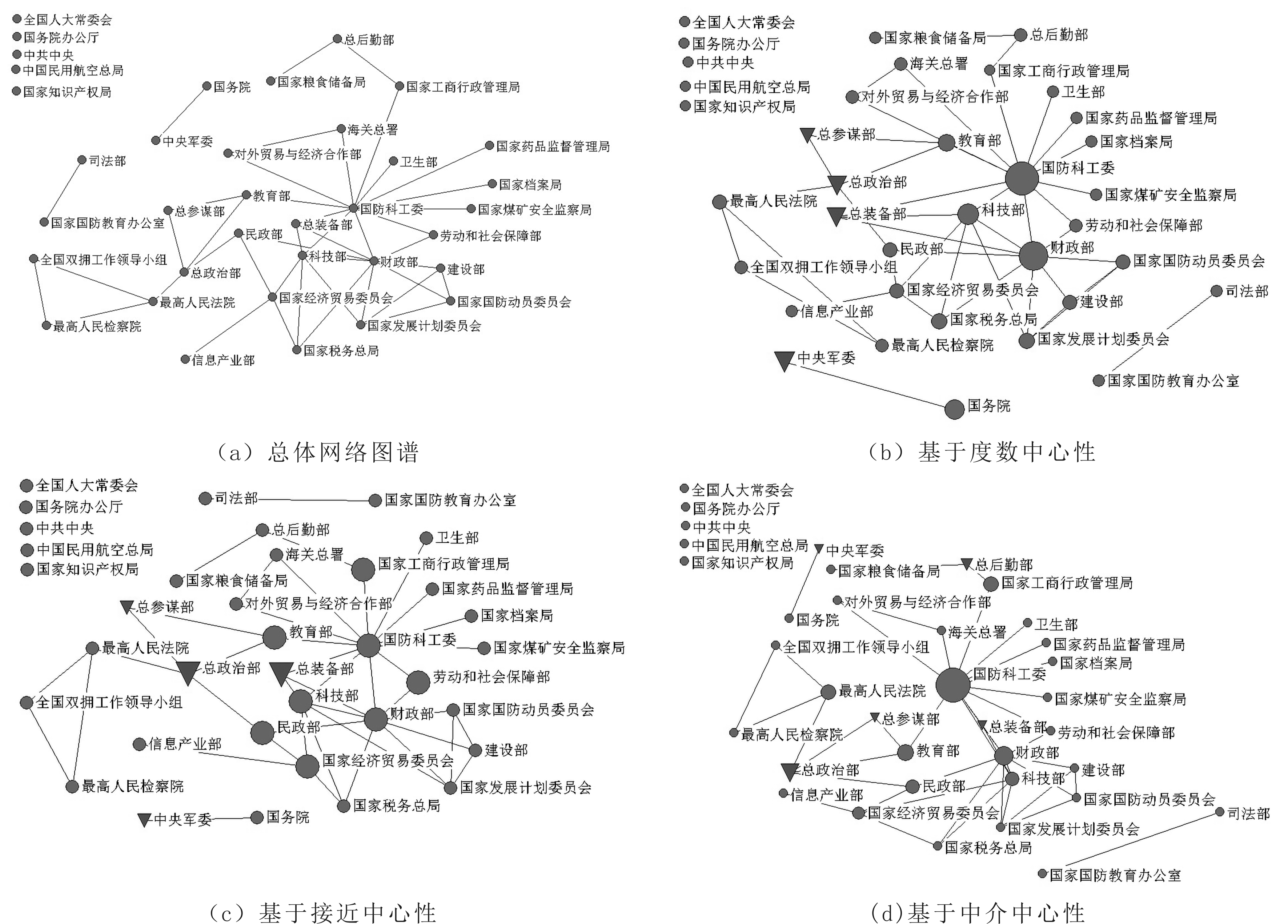

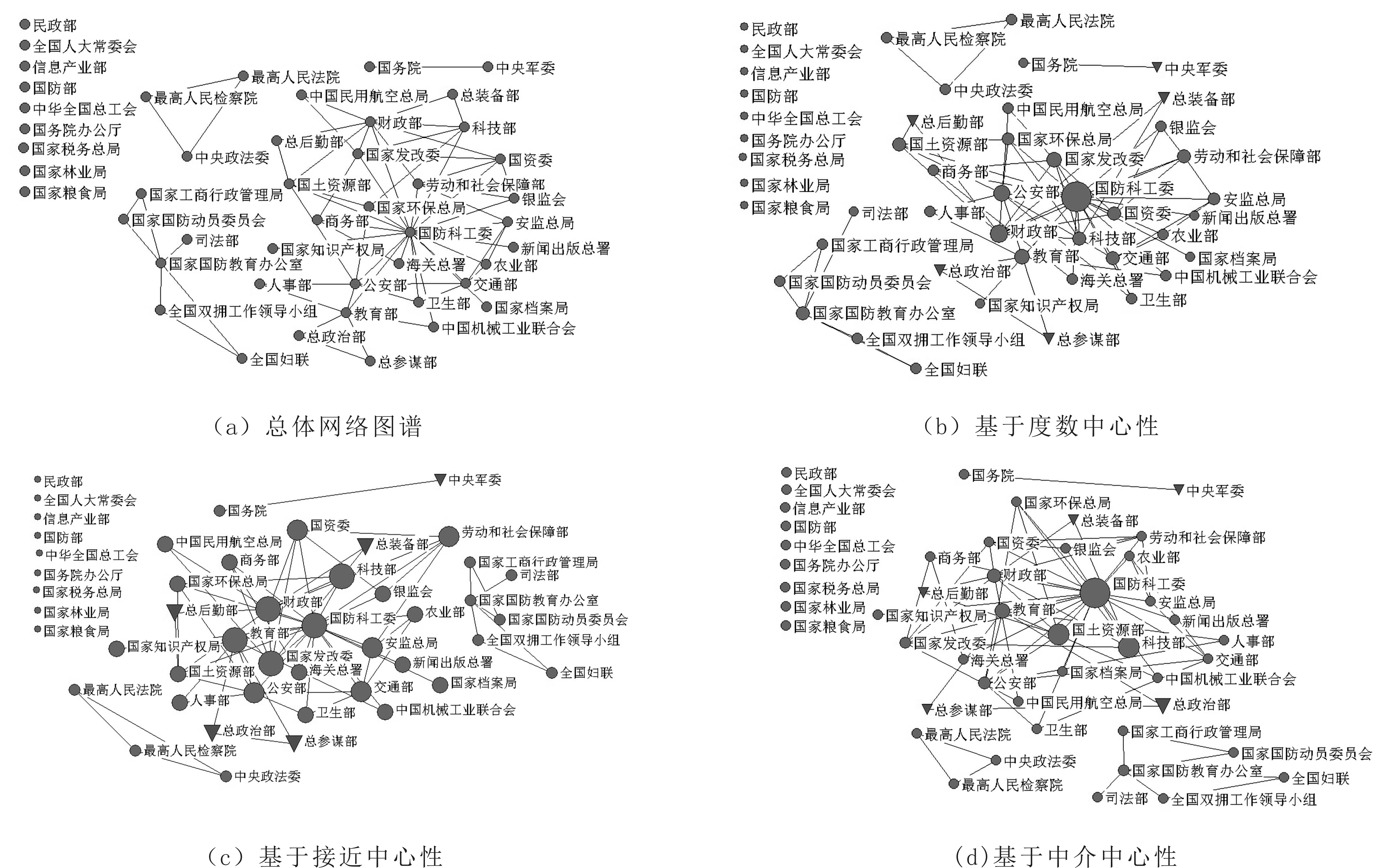

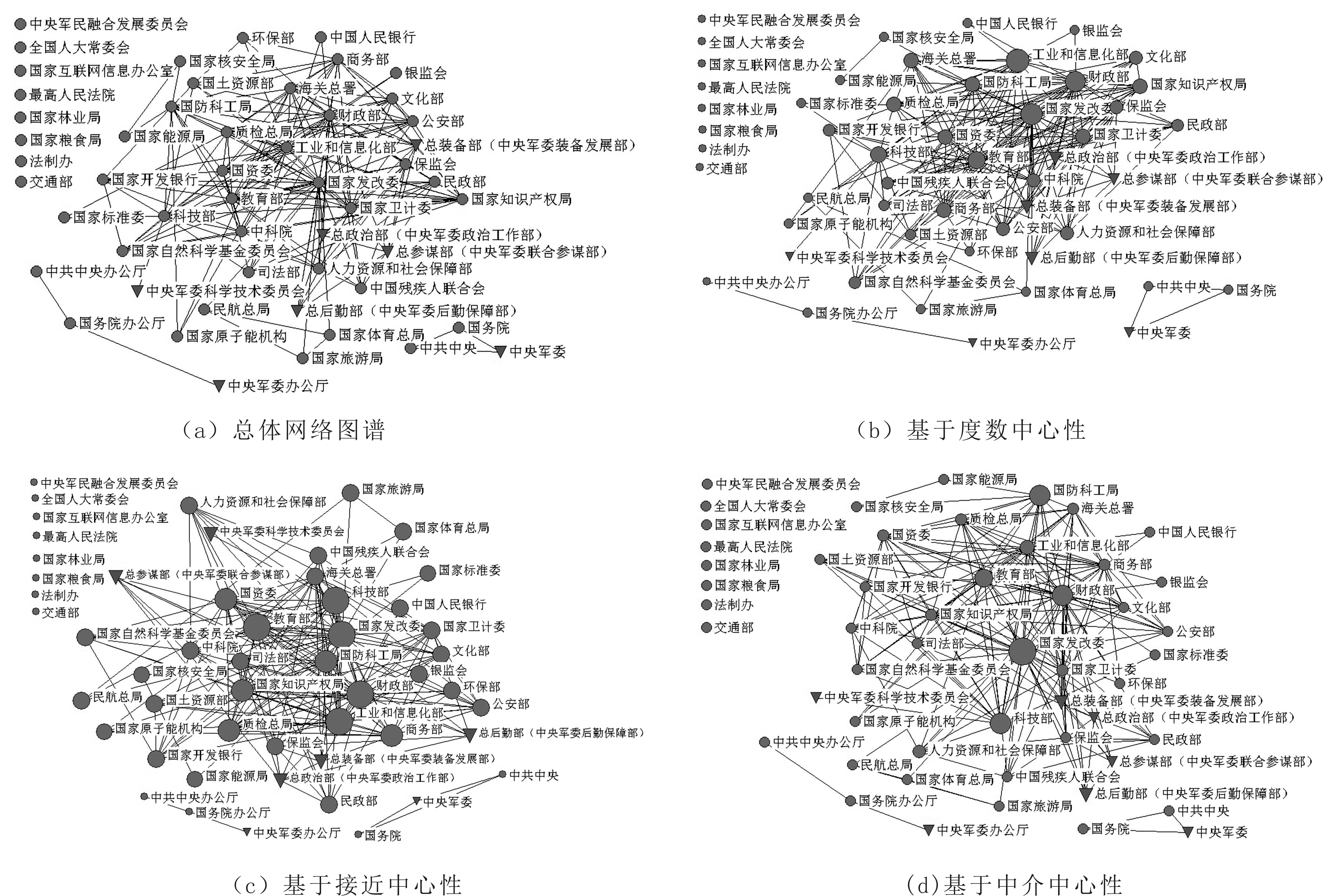

本文从网络整体结构与节点位置角色两方面进行研究。首先,通过构建节点间n*n阶邻接矩阵绘制可视化网络拓扑图,如图1(a)至图5(a)所示。图中节点代表不同治理机构,线代表两治理机构间存在跨部门合作治理关系。其次,进行整体网络分析,通过网络密度(Density)、网络中心势、平均路径长度(L)等指标考察整体网络中节点关系的综合结构与紧密程度。最后,进行自我中心性网络分析,通过度数中心性(degree)、接近中心性(closeness)、中介中心性(betweenness)考察跨部门合作治理机构网络节点角色和地位演变,并将节点大小采用不同中心性进行赋值,如图1(b~d)至图4(b~d)所示。

2 国防科技工业异质主体跨部门合作治理网络阶段演化

2.1 1998—2003年国防科技工业治理网络分析

这一时期国家大力推进寓军于民,国防工业各部门相继撤销,成立了新的国防科学术工业委员会。从图1(a)可以看出,新成立的国防科工委与较多机构产生关联,包括教育部、卫生部、总装备部、财政部等,但其它机构间互动关系较少,网络整体关系较为稀疏。网络在一定程度上围绕国防科工委构建,其它机构向国防科工委聚集。

从图1(b)、(d)中基于度数中心性和中介中心性的计算结果可得,国防科工委无论在全域网络还是在局部网络中均占据绝对核心地位,且数值上与其它机构间差异较大,说明其掌握着较多资源,对其它主体有较强的影响力,并承担着联通其它机构的责任,存在信息垄断的可能性。接近中心性指标下重要节点分布较为均匀,数值大小相近,如图1(c)所示。中介中心性指标测度下节点间差异性显著,其中工商管理总局、民政部、总后勤部、总政治部中介性作用显现,在网络资源和信息控制方面具有一定优势。

2.2 2003—2008年国防科技工业治理网络分析

这一阶段,国内掀起了一股“民参军”热潮,非公有制资本进入国防科技工业建设领域,非公有制企业进入武器装备科研生产领域。从图2(a)可以看出,国资委、商务部为新增机构,说明国家不断推动军工企业和民口单位在资本运作、市场开拓等方面形成有效融合路径。国家国防教育办公室、国家国防动员委员会、国家双拥领导小组等均为新增机构,在网络周围形成子网络,说明国家对国防教育、国防动员方面开始重视。网络整体具有显著扩大趋势,且新增外围子网络。

从图2(b)基于度数中心性计算结果可得,国防科工委在网络中仍占据核心位置,与上一阶段相比,国家发改委、国资委、劳动和社会保障部度数中心性排名靠前,说明在基础领域项目筹划、军地资源共建共享等方面,机构间关联关系有明显强化。如图2(c)所示,各节点数值上相差不大,但国家发改委(原国家发展计划委员会)接近中心性数值排名有明显提高,说明发改委与其它机构间距离缩小,合作关系更加顺畅;国土资源部、科技部中介中心性排名靠前,说明其占据信息、资源流通关键位置,桥梁作用凸显,如图2(d)所示。

2.3 2008—2013国防科技工业治理机构网络分析

这一阶段新一轮机构改革启动,组建工业和信息化部,同时成立下属国防科技工业局[24]。从图3(a)中看出,新组建的工业和信息化部与众多治理机构产生联系,而国防科工局仅与两个机构建立关联关系。新增加中国科协、中国科学院、中国工程院、国家自然基金委员会等机构,说明随着国家战略重心变化,机构间合作关系也在发生适应性改变,军工行业协同创新、军民科技成果转移转化方面工作得到重视。新增国家税务总局、证监会等部门,与财政部形成“铁三角”,说明政府在金融、财税等方面给予国防科技工业一定的政策优惠。网络中节点虽未增加,但机构间关联关系紧密程度有显著上升趋势。

从图3(b)进一步考察网络中治理机构中心度指标结果发现,科技部、教育部、财政部、人力资源与社会保障部、工业与信息化部中心度指标明显高于其它治理机构,属于该合作治理网络的核心领导者。总参谋部、总装备部等边缘机构更倾向于与核心机构合作而非彼此之间合作。接近中心性指标如图3(c)所示,人力资源与社会保障部中心性指标排名有显著上升,说明该节点在该阶段与其它机构的距离较近,交流合作更为顺畅。税务总局、证监会接近中心性指标也略高于其它机构,说明此类机构虽不属于核心节点但在网络中不受他人控制,且易于与其它机构建立联系。从图3(d)中介中心性指标看,教育部、财政部、科工局在数值上略高于其它机构。新成立的工信部下属单位国防科工局在网络中具备一定的联通性,其它节点需要通过该节点建立联系,在信息、资源控制方面能力较强。

2.4 2013—2018国防科技工业治理网络分析

这一阶段武器装备发展迈上了新台阶,军品结构向高技术装备转变,国防科技工业体系实现了组织效率、质量、效益全面转型升级。从图4(a)看出,新成立的军民融合发展委员会作为统筹机构,不与其它机构联合发文,独立位于网络左上角位置。国家标准委、质检总局、国家知识产权局、国家知识产权办公室为新增部门,说明知识产权军民双向转化运用、国防专利运营发展已成为这一时期国防科技工业治理的重点内容。国家开发银行、中国人民银行、银监会等金融机构增加,说明金融机构开始发挥自身业务优势,对国防科技工业给予充分支持和全方位服务。网络节点数量大幅增加,形成了一个较为紧密的复杂合作网络。

如图4(b)度数中心度计算结果显示,级别较高的机构如国务院办公厅、中央军委办公厅等度数中心度普遍低于国务院部委机构的中心度。行政级别接近的国务院组成部门或国务院直属机构在整体互动层面上占据中心地位,国家发改委、财政部、工信部、科技部是该网络度数中心度最高的4个行动者,拥有较多权利和资源,在国防科技工业协同治理网络中参与度最高,重要性最突出。国家发改委的度数中心性数值与前几阶段相比有显著增加,说明该阶段国家发改委在任务分解落实、推动重大示范科技项目建设等方面发挥了重要作用。在中介中心度方面,教育部、科工局、装备保障部、后勤保障部占据了重要桥节点位置,说明网络中大部分组织需要通过它们与其它组织产生联系,高中介中心度可能与其拥有较多的国防科技工业发展资源与信息有关,如图4(d)所示。

3 国防科技工业异质主体跨部门合作治理网络演进特征与规律

3.1 不同时期国防科技工业治理机构网络拓扑结构特征与治理模式演进规律

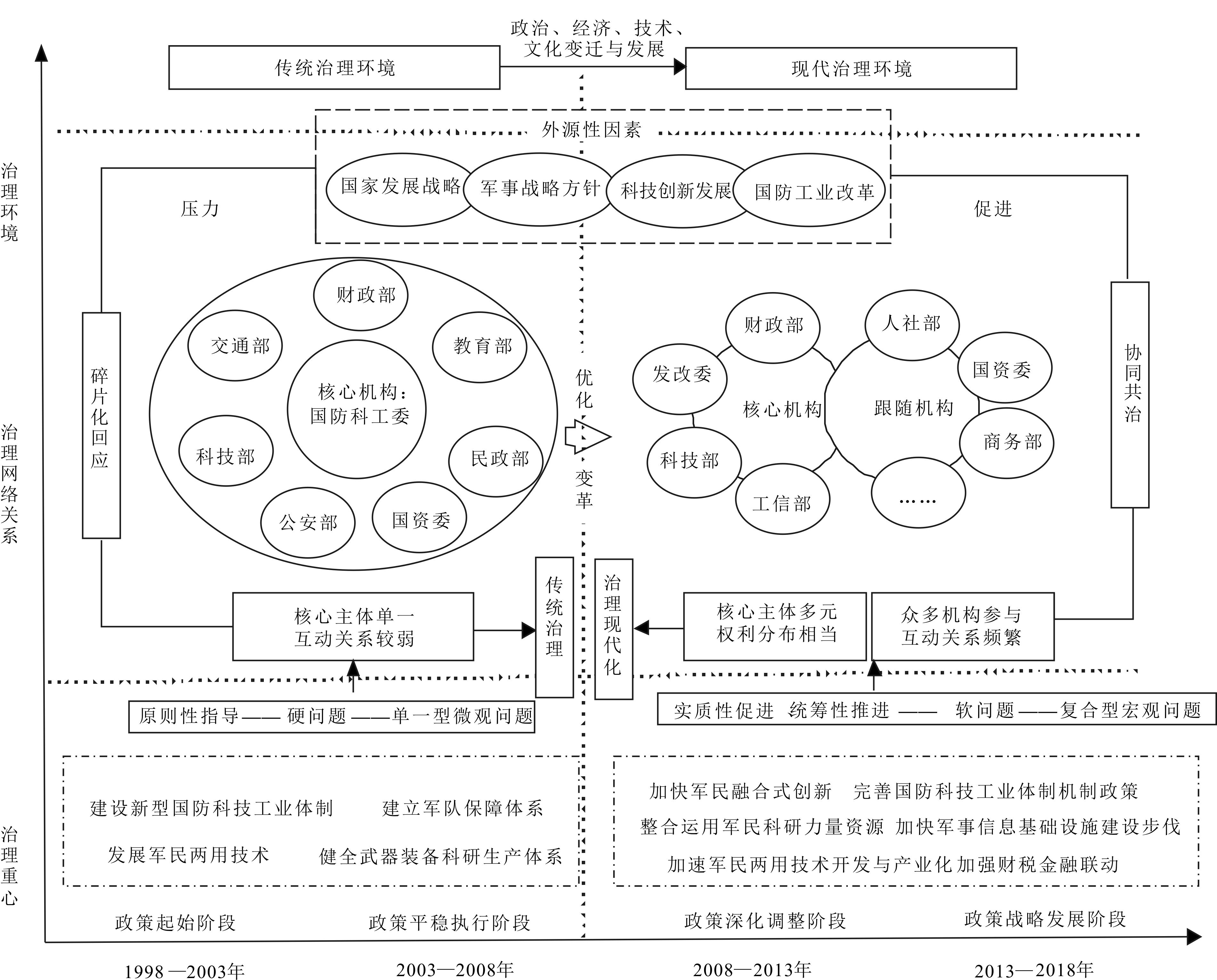

在过去20年国防科技工业治理进程中,不同治理机构间形成了特定的政策领地,并广泛参与到其它机构政策领地中,逐步形成了错综复杂的治理关系。通过绘制不同时期国防科技工业治理机构网络图谱可以看出,在政治、经济、文化、技术变迁的外部环境作用下,治理机构网络发生着适应性调整与转变,网络总体演进特征如表1所示。

表1 国防科技工业治理机构网络总体形态特征

项目1998—20032003—20082008—20132013—2018政策总数94105117289节点数35464062关联关系数73102154416网络密度0.120.090.190.22网络中心势0.4710.4140.110.11网络形态中心—边缘型松散型网络分散—耦合型分散—耦合型平均路径长度3.192.592.412.8凝聚力指数0.2460.2210.2680.39

由上述结果可以看出,网络密度逐渐增大,但2013—2018阶段网络密度数最高仅为0.22,表明网络中并不存在紧密、普遍的合作治理关系,网络整体关系仍较为疏松。后期阶段网络中心势普遍偏低,证明在跨部门合作治理网络中各主体权力比较分散和平均,所承担的责任相当,网络主要是由部分关键部门和节点进行控制,其它部门间缺乏协同关系。凝聚力指数显示,各阶段网络凝聚力无明显波动,节点集团化程度较低,治理机构间因联合发文关系而集结成小团体的可能性较小。从以上网络特征值可以看出,异质主体跨部门合作治理网络范围逐步扩大,但网络整体关系较为稀疏,去中心化明显,不同阶段表现出的特征具有明显时代性差异,同时遵循着一定的内在逻辑。上述演化过程并不是一蹴而就的,而是在我国独特的行政体制以及战略要求下不断磨合形成的。本文大致勾勒出我国国防科技工业治理机构网络拓扑结构与治理模式转型整体路径,如图5所示。

(1)国防科技工业治理网络结构由松散到耦合转变,逐步实现网络内治理主体集中与协同。1998—2008年网络密度较小,机构间互动较少,节点保持一定的独立性,尚未形成组织合力,功能分散于网络各部分。网络结构本身是不牢固、不紧密甚至是分散的。后一阶段,主体间联系越来越频繁,呈现出复杂的网络化形态。组织具有较高的网络整体性,内部节点相互依赖性提高,独立性降低。此时,国防科技工业治理通过整体性协调使各主体间产生某种形式的耦合(Coupling),网络整体功能成倍增强。

(2)国防科技工业治理网络核心由单一核心到多元核心转变,逐步实现不同决策职能和决策权力的合理划分,也提高了网络稳定性。1998—2008年国防科技工业处于传统起步阶段,参与治理的机构较少且热情不高,因而网络以国防科工委为核心建立,其它机构围绕其展开,形成放射型空间结构。其后,国防科技工业中武器装备体系向高新技术为主转变,军工核心能力建设向体系效能型转变,武器装备研发模式向自主创新转变,治理范畴扩展到国防科技工业所有相关领域[25,26]。治理主体复杂程度随之提升,网络核心向多元化发展,各核心主体权利比较平均和分散,在网络中承担责任相当,多核心主体与周围边缘机构共同形成了更为复杂的网络格局。

(3)国防科技工业治理由碎片化回应向协同共治 转变,逐步实现了治理效能提升。1998—2008年,治理模式停留在碎片化回应阶段,各机构之间缺乏有效的统筹协调和全面规划布局,政出多门、治理效能不高是国防科技工业治理的突出问题。机构仍存在固化边界思维,而协同共治需要付出未知收益的交易成本,也存在资源配置、风险承担等方面的分歧。因此,削弱了治理机构之间的合作意愿。而后一时期治理模式向协同共治转变,治理效能明显提高,组织运行更为顺畅。这一时期国家引导各主体站在国防科技工业整体利益的高度,协调并超越个体利益。在各方利益诉求中寻求平衡,形成一种由协同治理共识引导、以治理机构为载体,围绕协商与共享两大机制运行的治理模式[27]。

3.2 不同时期国防科技工业治理核心机构角色定位及演进规律

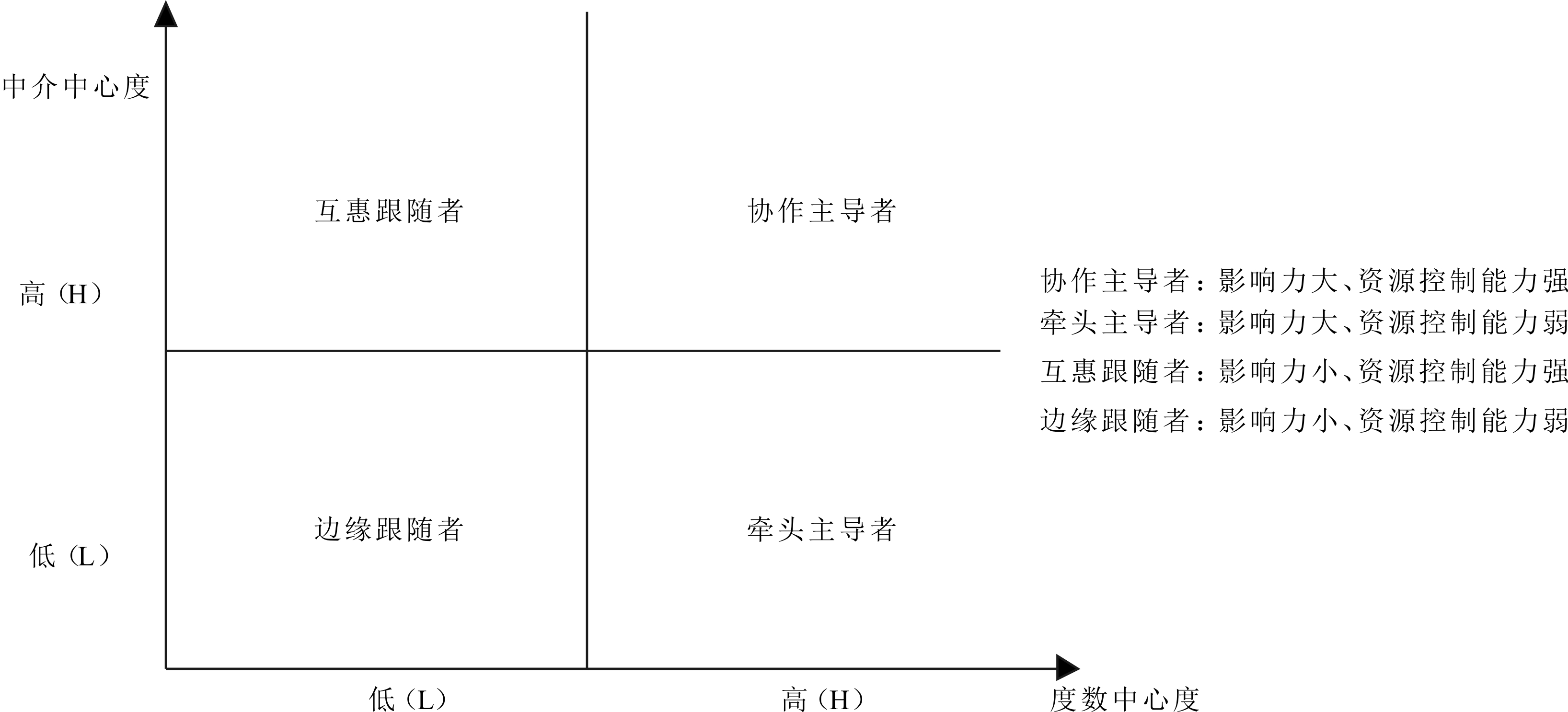

国防科技工业治理网络具有核心节点多、复杂程度高、关联性差等特征,治理主体间的差异性必然会带来不同利益诉求和沟通障碍,治理体系整体性与协同性不足问题凸显。不同治理机构在同一时期展现出不同的角色定位,而同一治理机构在国防科技工业的不同发展阶段所起的作用也存在差异。为了更好地理解不同时期治理核心机构角色定位与演进规律,采用二维矩阵分析法对治理机构角色进行群体划分(见图6)。

(1)协作主导者:该类型机构在网络中的影响力和资源控制力较强,属于网络绝对领导者。同时具备将其它机构连接起来的能力,其治理关系变化可能会影响整个网络结构。

(2)牵头主导者:该类机构虽然与众多机构建立了直接连接关系,但缺乏对资源和信息的控制能力。此类机构应该在积极寻求跨部门合作治理关系的基础上,加强对国防科技工业信息、资源的控制能力,并提高与其它机构间的联通性,以提高中介中心度。

(3)互惠跟随者:该类机构虽然处于中介位置,控制较多的信息和资源,但与其它机构的合作关系比较薄弱,多为核心机构的跟随者,会优先选择度数中心度较高的治理主体进行连接。该类机构应充分利用互补性资源优势,积极与其它机构建立跨部门合作治理关系。

(4)边缘跟随者:该类机构不仅缺少与其它机构的直接合作,而且缺少对军工资源的控制能力,处于网络边缘位置。此类机构多处于被动合作关系中,应在积极获取重要网络资源的同时,加强与其它机构深度合作,逐步向互惠跟随者和牵头主导者角色转变。

国防科技工业治理网络中核心机构角色演变过程如图7所示。国防科技工业部门始终是网络中的主导者,治理角色由协作主导者转变为牵头主导者又转变为协作主导者。2008—2013年,工业和信息化部、国防科技工业局均为新成立部门,资源控制能力与联通能力有一定程度的下降,由此产生治理角色转变。发改部门治理角色由边缘跟随者转变为牵头主导者又转变为协作主导者,说明在整个国防科技工业治理过程中,发改部门的角色地位越来越重要,由最初的边缘化机构转变为核心机构。知识产权与国有资产部门在前3个阶段均为边缘跟随者,但在最后阶段转变为牵头主导者,说明早期国防专利申请、转化、转移过程未得到充分重视,后期军地协同创新问题凸显才推动两者积极参与协同治理。金融机构与科技事业单位在初期治理网络中并不存在,后期出现并扮演边缘跟随者的角色,多处于被动协同治理关系中,是整个网络的边缘部门。在政策发布的情况下能获得社会声望并宣示存在价值,且作为边缘跟随者无需承担过多责任,由此催生出该类机构。

4 元治理视角下国防科技工业异质主体跨部门治理关系再审视

4.1 元治理视角下国防科技工业治理机构改革与变迁

传统决策方式无论是科层制还是网络制都有其发展瓶颈,臃肿的机构关系使部门间缺乏沟通与协调,过于分散和边缘化的网络结构又使决策总是通过“讨价还价”达成。元治理思想就是在科层制、网络制与市场制之间寻求一个动态平衡,与此同时加强核心部门的引导与控制。

在2018年3月的第八次机构改革中,机构设置不同于以往常规意义上的机构改革,体现出“治理的治理”思想。由以往跨部门、跨行业之间的协调,转变为不同治理职能的内部协调,在强调分权和职能导向的同时,将中央控制的必要性考虑在内,即元治理思想。军民融合发展委员会的成立与军委改革也印证了这一思想的重要地位,中央军民融合发展委员会是中央层面的决策和议事协调机构,负责统一领导军民融合深度发展。在过去的20年,国防科技工业在治理结构上缺乏一个居中心地位的推进机制和工作模式,因而导致各部门都积极争取相关工作的主导权,相互竞争甚至出现互相掣肘。在上述治理情境下,会产生因权力下放与治理分散而导致的治理弊端。引入军民融合发展委员会的治理模式,可在最大限度上减少碎片化现象,通过正式权威的强制力培育多治理主体间信任,由过去单纯的网络化治理模式向具有权威强制力的治理模式转变。军方改革脉络与进程与之较为相似,由总部制改为多部制,突出核心职能而将相似的职能部门整合。多部制避免了四部制刚性科层组织等级化与规则化的缺陷,在集中领导下向网络协调治理转型。

元治理打破了原有桎梏,在兼顾国家安全与经济发展的军民融合战略背景下,这一治理方式显现出极强的适用性。在透明的治理环境中,职能集权机构(元组织:军民融合发展委员会)并非“高高在上”,而是众多治理参与主体之一,在协商过程中提供自身独有资源优势,制定治理核心准则,保证各种治理体系共存,是元治理的承担者。其它治理网络中的常规机构,如各级军事部门、发改部门、财政部门、行业主管部门等,则实现责任与利益共存的自主化管控,基于共同目标彼此协调。

4.2 元治理视角下国防科技工业治理工具与策略选择

国防科技工业贯彻军民融合发展战略是政府与军队、中央与地方、政府与市场等相互缔结的复杂治理网络,在实现有效控制和引导的基础上,使治理主体对象保留自我决策权。元治理自身内生的战略管理、法治与监督、信任和价值观3种治理工具,成为达成国防科技工业元治理效果,构建一体化国家战略体系的重要路径。

(1)重视网络内部核心组织,确立多元互动治理结构。首先,要重视治理过程中以军民融合委为代表的元组织。中央与各地方军民融合发展委员会的成立,有效解决了统筹统管机制缺乏的问题,但必须进一步提升决策权威性和决策权集中性,避免治理机构间因决策分散化所产生的相互牵制等问题。其次,要厘清军地双方治理主体内部“权责利”关系,通过规则限制治理主体博弈范围,提高治理机构对制度与环境的适应性和感知力。通过分配现有权力、利益、责任,促使相关治理机构参与治理或改变现有治理地位,避免合作治理网络结构去中心化,消除异质主体间的对立冲突。

(2)提高治理主体信任增量,搭建异质主体学习网络。首先,信任增进与价值一致可减少国防科技工业治理异质主体在制度推进中的摩擦与冲突,搭建治理主体学习网络,使不同治理力量深入了解彼此间的认知差异与行动理性,加强网络内在协调性。其次,传统军方自成体系、自我封闭的观念在一定程度上制约了军民融合发展,治理主体尤其是军方治理机构应该意识到机构间的依存关联性,努力营造认同氛围。

(3)营造良好的法治环境,构建国防科工保障体系。首先,要依法对国防科技工业军民融合深度发展进行科学决策,通过专家评审、风险论证、合法性审查等方式,将治理归置在法定框架与程序内,确保治理决策的科学性与有效性。其次,国防科技工业军民融合发展是一个军民双向互动的过程,作为不同利益主体,存在不同职能、权限和行政方式,只有以公正的法律制度保障多元治理主体的正当权利,才能激发各类治理主体的主动性、积极性,最大限度地降低治理机构行政过程的随意性。

5 结语

本文在元治理理论视角下,利用社会网络分析方法,剖析不同时期异质治理主体跨部门合作网络演化过程、网络特征与主体职能定位,得出以下结论:

(1)过去4个时间段内,虽然治理节点不断增多,但国防科技工业跨部门合作治理网络去中心化明显,网络凝聚力较差。应重视网络中的元组织,在元组织强大的元动力驱使下,发挥独有资源优势,制定治理核心准则,采取责任权威与责任核心的自主化管控模式,并试图在国防科技工业治理决策体系中实现权力协调的治理模式。

(2)不同主体需要向治理网络中投入各自的治理力量与资源,承担不同的治理角色。厘清不同主体在国防科技工业治理网络中的职责定位,加强主体间协调配合,对于降低组织协调成本,提升整体治理效能至关重要。

(3)元治理工具的运用是为了实现治理权力协调,也是治理运行体系顺畅运行的关键。为此,本文从战略管理、信任和价值观、法治与监督3个角度探讨国防科技工业治理策略选择。

本文理论贡献在于将元治理引入中国军民融合战略背景之下,认为不同形式治理模式协调的元治理理论对于处理国防科技工业治理这类复杂系统至关重要。在深化元治理理论的同时,提出国防科技工业治理系统需要有目的的设计、有核心的协调、自组织的控制相结合,以实现治理现代化,由军民初步融合向深度融合转变。同时,本文较真实全面地反映了国防科技工业治理机构网络变迁过程,较为客观地描述了网络结构、网络特征、核心节点权力与角色定位,为国防科技工业治理机构间关系量化研究提供了新的思路。

但本文以政策联合发布的形式仅能反映出国防科技工业治理关系中的一个侧面,未来需要从多尺度、多体系、多源异构数据的综合视角,研究国防科技工业治理机构网络形成的内在机理与空间构型。

参考文献:

[1] 游光荣.坚持军民一体化,建设和完善寓军于民的国防科技创新体系[J].中国软科学, 2006,21(7):68-79.

[2] 杜人淮.国外推进国防工业军民融合发展的借鉴与启示[J].南京政治学院学报, 2010,26(5):34-37.

[3] 申晓勇.新中国70年国防科技工业发展特点和经验研究[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2020,22(3):318-322.

[4] KEATING M.Rethinking governance: the centrality of the state in modern society by stephen bell and andrew hindmoor[J].Australian Journal of Public Administration, 2010, 69(1):103-106.

[5] 麦强,陈学钏,郭亚男,等.复杂性视角下武器装备研制项目混合治理模式研究[J].公共管理学报,2019,16(4):132-141+174-175.

[6] 王文华.世界国防科技工业发展的最新动态[J].国防科技工业, 2019,28(2):43-45.

[7] CHRISTOPHER M, SCHNAUBELT.Toward a comprehensive approach integrating civilian and military concepts of strategy[M].Rome: NATO Defense College Press, 2011.

[8] 游光荣,闫宏,赵旭.军民融合发展政策制度体系建设:现状、问题及对策[J].中国科技论坛,2017,33(1):150-156.

[9] 吕彬,李晓松,李洁.美国国防科技与武器装备军民一体化发展新动向[J].西北工业大学学报(社会科学版),2020,22(2):99-107.

[10] 汤薪玉,李湘黔,孙浩翔.国防科技工业产业集聚机理与路径研究[J].科技进步与对策2020,37(20):1-9.

[11] 曾立,胡宇萱.“委托-代理”视角下建立军民融合管理机构的思考[J].湖南大学学报(社会科学版), 2017,31(1):82-85.

[12] 穆玉苹,池建文,梁栋国.发挥政府“主持”作用 推进国防科技工业治理现代化[J].国防科技工业, 2015,24(11):32-34.

[13] 张涛,李亚萍.论军民融合深度发展的国家主导作用[J].中国军事科学, 2016,29(5):75-79.

[14] 李良,孙兆斌,杨凯,等.国防科技领域军民融合激励机制研究[J].军事经济研究, 2017,38(38):18.

[15] PAHL-WOSTL C.The role of governance modes and meta-governance in the transformation towards sustainable water governance[J].Environmental Science & Policy, 2019, 9(1):6-16.

[16] WILSON C E, MORRISON T H, EVERINGHAM J A.Linking the 'meta-governance' imperative to regional governance in resource communities[J].Journal of Rural Studies, 2017(50):188-197.

[17] SORENSEN E.Meta-governance:the changing role of politicians in processes of democratic governance[J].The American Review of Public Administration, 2006, 36(1):98-114.

[18] MEULEMAN L.Public management and the meta-governance of hierarchies, networks and markets[D].Berlin:Physica-Verlag Heidelberg,2008.

[19] 徐辉,许嵩.军民融合深度发展的科技协同创新体系研究[J].科技进步与对策,2015,32(18):104-108.

[20] 任弢,黄萃,苏竣.公共政策文本研究的路径与发展趋势[J].中国行政管理, 2017,33(5):96-101.

[21] 范梓腾, 谭海波.地方政府大数据发展政策的文献量化研究——基于政策“目标—工具”匹配的视角[J].中国行政管理, 2017,33(12):46-53.

[22] 黄萃,徐磊,钟笑天,等.基于政策工具的政策-技术路线图(P-TRM)框架构建与实证分析—以中国风机制造业和光伏产业为例[J].中国软科学,2014,29(5): 76-81.

[23] 任勇.政策网络的两种分析途径及其影响[J].公共管理学报, 2005,12(3):55-59.

[24] 游光荣.中国军民融合发展40年[J].科学学研究, 2018,36(12):2144-2147.

[25] 魏娜,范梓腾,孟庆国.中国互联网信息服务治理机构网络关系演化与变迁——基于政策文献的量化考察[J].公共管理学报, 2019,16(2):91-105.

[26] 杜人淮.国防工业运行中的市场失灵治理[J].军事经济研究, 2006,27(10):25-28.

[27] 范如国.制度社会网络系统的网络弹性及演化特征分析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2009,80(5):661-666.

(责任编辑:张 悦)