0 引言

当前中国经济增长方式正在由要素和投资驱动向创新驱动转变,企业要想在激烈的竞争中获胜,既需要整合现有知识,还应积极探索、获取新知识,实现创新驱动发展。企业只有实现产品、技术与管理创新,才可能创造新竞争优势。员工创新行为会传播给企业内部其他员工,提升企业整体创新能力,是企业创新的起点和关键[1]。如何激发员工创新行为不仅是国内外许多企业创新的瓶颈,也是理论界一直关注和争论的热门议题[2]。

积极组织行为学者开始关注人性发展对组织绩效的积极影响,尤其重视员工幸福感对其工作绩效和创新绩效的促进作用[3],并且将员工幸福感视为一种有助于提升员工创造力、激发创新行为的积极情绪体验[4]。然而,在众多影响员工创新绩效的个体因素中,幸福感是一个较为微妙的影响因素,幸福的员工是否会有更好的创新表现,至今是一个争论较多的问题[3],目前相关研究存在理论缺口:员工幸福感与创新行为关系存在不一致的结论和观点。Shalley等[4]认为员工幸福感与创新行为正向相关,但Zhou & George[5]发现员工幸福感会对创新行为产生消极影响,Ceci & Kumar[6]则指出二者之间没有显著关系。目前,学界对员工幸福感影响创新行为机理的认知存在偏颇。尽管已有研究证实员工幸福感与创新行为之间存在显著相关性,但多是从创新促进因素阐解释二者的作用机理,很少考察创新阻碍因素。因此,本研究关注员工幸福感如何通过降低创新阻碍因素水平提升创新行为,以及员工幸福感影响创新行为的边界条件。

组织创新管理领域最新研究发现,阻碍性工作应激会减少员工创新行为,因为阻碍性工作应激体验会降低员工对组织的情感承诺水平[1]。同时,积极组织行为文献表明,员工幸福感等积极心理资源有助于个体应对工作应激和工作倦怠,而且幸福的员工会表现出更低的焦虑水平(一种典型的心理应激反应) [7]。那么,员工幸福感是否能够通过降低工作应激,间接促进创新行为?至今少有学者对此问题开展相关研究。本研究基于工作应激这一创新阻碍因素视角,实证研究员工幸福感对创新行为的影响机理,以弥补现有研究不足。

工作应激或工作压力是一种由于工作需求与反应能力失衡造成的个体生理和心理反应,通常表现为忧虑、焦虑和情绪耗竭等。工作应激会引发心理和生理健康问题,导致员工离职、缺勤和偷懒等消极行为[8],因此相关研究已经成为心理学和组织行为学研究者共同关注的前沿问题。尽管已有文献证实工作应激对创新关系具有阻碍作用,如损害个体认知功能 [9]、阻碍产生创新思维的动机[10]以及抵制或忽略工作中更具挑战性的思考或工作[11],但员工工作应激究竟在什么条件下会对创新行为产生更强或更弱的消极作用?目前仅有职业健康相关研究发现,职业应激的负面影响存在显著个体差异,并且感知社会支持的可得性是关键解释因素[12, 13],而且感知社会支持主要通过两种方式降低应激反应,分别是帮助个体应对[14]以及提升自尊和感知环境控制[15]。基于此,本研究在组织管理情境下,从感知组织支持角度探讨员工幸福感影响创新行为的边界条件,即研究感知组织支持对工作应激与创新行为关系的调节效应,检验感知组织支持能否减弱工作应激对创新行为的负面影响。

1 文献回顾与研究假设

1.1 理论基础与研究模型

学术界日益重视和提倡整合多个理论视角,探讨工作幸福感对创新行为的作用机制。本研究从资源保存理论、积极情绪扩展构建理论和社会交换理论整合视角,剖析员工幸福感影响创新行为的个体心理机制与组织边界机制。

资源保存理论从资源损失和收益两个方面解释工作应激产生的缘由,认为人们总是有动机保存现有资源和获取新资源,倾向于寻找外部资源(比如来自同事、领导的支持)弥补个人资源损耗,以有效应对未来的工作要求[16]。根据资源保存理论,创造性活动是一项高资源损耗的工作,要求员工投入大量资源[17],而当个人资源消耗得不到及时补偿和恢复时,员工就会产生工作应激。资源保存理论被广泛用于揭示员工创新行为与绩效的作用机理[18, 19]。

积极情绪扩展-构建理论解释了积极情绪促进个体向上发展的作用机制——扩展功能和构建功能[20]。扩展功能强调积极情绪对个体注意、认知和行动等范围的扩展[21];构建功能是指积极情绪通过为个体创造间接、长远的收益,帮助个体构建持久的身体、智力、心理和社会方面的资源 [22]。

社会交换理论表明,员工为获得经济和社会性报酬而工作,遵循互惠原则,如果员工感知到组织的支持,就会表现出更多有益于组织的行为(如创新行为)[17]。而且,员工得到组织支持越多,意味着他们在组织中地位更高,作为回报,员工会迸发出高昂的工作热情,工作的内在动机得到提升,更愿意实施创新行为[23]。

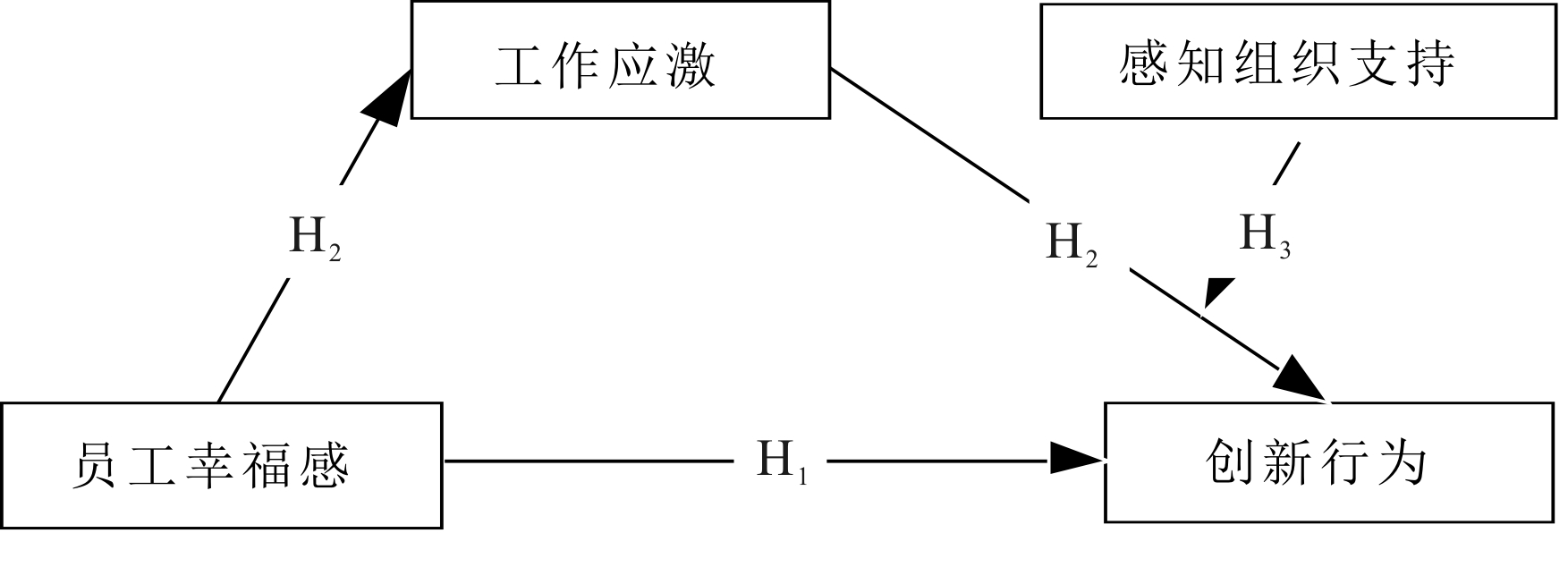

本研究根据积极情绪扩展-构建理论,将员工幸福感视为一种积极情绪体验,幸福感通过扩展功能和构建功能,激发员工创新行为。基于资源保存理论,员工幸福感为员工成功应对工作应激提供身体、智力、心理和社会等各种资源保障,可以降低工作应激水平。此外,资源保存理论和社会交换理论都支持本研究将感知组织支持作为调节变量的做法,因为组织支持作为一种外部资源,有助于降低工作应激对员工创新行为的负面影响,并且出于互惠与回报目的,得到组织支持的员工会努力克服困难,更多地表现出创新等亲组织行为。基于以上理论,构建研究模型如图1所示。

1.2 员工幸福感对创新行为的影响

员工幸福感是积极组织行为学研究的核心概念,是指员工对工作中相关因素的认知评价反馈,是员工的一种主观积极情感体验[24]。员工幸福感不仅与其对生活的认知和情感评价高度相关,还与其对工作本身及工作条件和回报的满意度密切相关[7]。生活满意和工作满意都是员工幸福感的核心构成,大量研究证实了二者对幸福感的显著正相关性[25]。因此,本研究也认为员工幸福感包括工作满意和生活满意,并且二者缺一不可。

关于幸福的员工是否会有更好的创新表现,至今仍是一个争论较多的研究议题[3],尚未形成统一结论。根据积极情绪扩展-构建理论观点,主观上感到幸福的员工更可能处于一种积极的、舒适的心理状态中,更有利于扩展其注意、认知和行动范围,建立身体、智力和社会资源[26]。根据资源保存理论和积极情绪扩展构建理论,这些积极的生理、心理和社会资源,不仅会激励员工加工和整合额外的认知材料、增加现有认知材料数量[27],还能促使个体投入更多时间关注复杂的认知环境,发现事物之间的潜在联系,并提高认知灵活性[21],有助于个体产生新颖且有用的想法[28]。而且,员工幸福感代表着一种舒适的状态,有利于员工对新事物的探索以及对各种想法进行创造性重组,能够诱发灵活的思考和推理,因此能促进员工产生新的想法和创造性结果 [29]。因此,本研究提出以下假设:

H1:员工幸福感与创新行为之间存在正向关系。

1.3 工作应激的中介效应

现有研究对幸福感与创新行为关系的不一致结论,可能是由于对二者中介变量关注不够。部分研究从提升员工组织自尊[3]、增加工作投入[24]等创新促进因素视角展开,证实了员工幸福感影响创新行为的机理。然而,在企业管理实践中,并非所有因素都会正向或积极影响员工创新行为[17]。因此,区分创新促进因素和阻碍因素,探索工作应激(创新阻碍因素)在员工幸福感影响创新行为中的中介作用,有助于更全面地理解幸福感的创新价值形成机理。工作应激本质上是人类对工作要求超出职业能力作出的一种生理和心理本能反应,且多表现为工作焦虑、工作疲惫或倦怠及情绪耗竭等消极反应。一方面,根据资源保存理论,这种消极反应会消耗个体大量生理、心理及认知资源,容易导致员工习惯性思维,可能不利于其从事创新相关的活动。社会交换理论也表明,当员工出现工作应激时,会降低与组织的社会交换关系质量,进而阻碍创新行为[1]。因此,工作应激会降低员工创新积极性和绩效水平。另一方面,员工创新面临失败风险,这容易使员工承担无形的心理压力,一旦组织缺乏包容创新失败的氛围,就会形成更高水平的工作应激水平。根据资源保存理论和积极情绪扩展构建理论,幸福体验作为一种积极的情绪状态,能培养和增强员工的工作意义感,帮助其克服困难、保持旺盛的精力,及时阻止个体资源消耗,进而降低由压力所致的应激水平[30]。这表明,员工幸福感有助于降低工作应激水平。以上分析表明,员工幸福感通过降低员工的工作应激,间接促进创新行为,即工作应激是员工幸福感与创新行为的中介机制。

H2:工作应激对员工幸福感与创新行为关系具有中介效应。

1.4 感知组织支持的调节效应

尽管工作应激不利于员工创新,但是很少有研究探讨如何降低这种负面影响[1]。本研究根据职业健康的交互压力理论,认为工作应激对创新行为的负面影响存在个体差异,感知组织支持是解释个体差异的一个关键因素。感知组织支持是指个体感知组织重视其价值和贡献以及关心其利益的程度[31]。在组织情境下,虽然工作应激会阻碍创新,但是当员工感受到组织支持创新活动时,他们会表现出更高水平的创新绩效[5]。当组织员工面临工作应激时,组织给予其支持、满足其社会情感需求,一方面能降低应激造成的负面影响,另一方面能使员工产生工作满意感等积极情感,进一步激发积极的态度和行为,提高创新积极性[32]。同时,根据社会交换理论,当员工缺乏创新所需的资源或支持时,社会交换过程会阻碍员工创新,因为不平衡的社会交换是一种自我牺牲,并最终降低创新参与意愿、减少创新行为。比如当员工不能从管理者那里获得创新支持时,工作应激将阻碍创新 [33],感知情境约束与日常创造力之间呈现出消极关系[28]。还有研究表明,当领导-成员交换质量较高时,工作应激对创新行为的消极影响会减弱[1],也就是说,如果员工能获得领导大力支持,即使正处于阻碍性工作应激情境之中,也会表现出较高的创新水平。

H3:感知组织支持对工作应激与创新行为关系具有显著正向调节效应。

2 研究设计

2.1 调查程序与样本特征

以我国IT行业企业中青年管理者和普通员工为对象,采用问卷调查法收集数据,调查持续时间为6周。为提高调查的便利性和响应率,首先创建在线调查问卷,生成二维码、网址链接和在线问卷,然后采用随机抽样的方式,委托第三方调查公司,在全国26个省和直辖市发放问卷402份,回收有效问卷249份。其中,超过70%的被调查者来自北京、上海、广东、山东、江苏和浙江等创新氛围更浓、创新实力更强的经济发达地区。全部样本中,被调查者年龄介于26~45岁,女性占比58.6%,本科以上学历为94.4%,94.4%的被试报告拥有5年以上工作经历且多处于中高层管理岗位(65.1%),80.3%的被试拥有5 000元以上的月收入。

2.2 变量测量

研究模型有4个潜变量,分别为员工幸福感、工作应激、感知组织支持和员工创新行为。为了确保量表信度和效度,采用现有文献使用的成熟量表,结合具体研究情境,进行适当修改。本研究使用的变量均采用Likert7点量表进行测量,1表示“非常反对”,7表示“非常同意”,依次递增。其中,员工幸福感量表来自Judge等[34],涉及工作满意和生活满意等内容,包含9个题项(如“我很享受现在的工作”、“我觉得生活很有目标”),Cronbach's α系数为0.864;工作应激量表来自Jonge & Schaufeli[35],包括8个生理和心理层面的应激反应题项(如“我在工作时感到焦虑”、“我在工作时感到疲倦”),Cronbach's α系数为0.915;感知组织支持量表来自Rhoades等[36],涉及4个题项(比如“本单位在我工作遇到困难时给予帮助”),Cronbach's α系数为0.758;创新行为测量改编自Scott & Bruce的量表[37],包括5个题项(如“我经常尝试采用新方法解决工作中出现的问题”),Cronbach's α系数为0.718。

为了控制社会统计学特征对研究结果的影响,参考现有文献[1, 3, 5, 10, 38],对性别(1=男、2=女)、年龄(实际年龄测量)、教育(1-4分别表示“高中及以下、大专、本科、硕士及以上”)、工作年限(1-5分别表示“1年以下、1~2年、2~5年、5~10年、10年以上”)、职位(1-4分别表示“普通员工、基层管理者、中层管理者、高层管理者”)和月收入(1-5分别表示“2 000及以下、2 000~3 000、3 001~5 000、5 001~10 000、10 000及以上”)等变量加以控制。

2.3 验证性因子分析

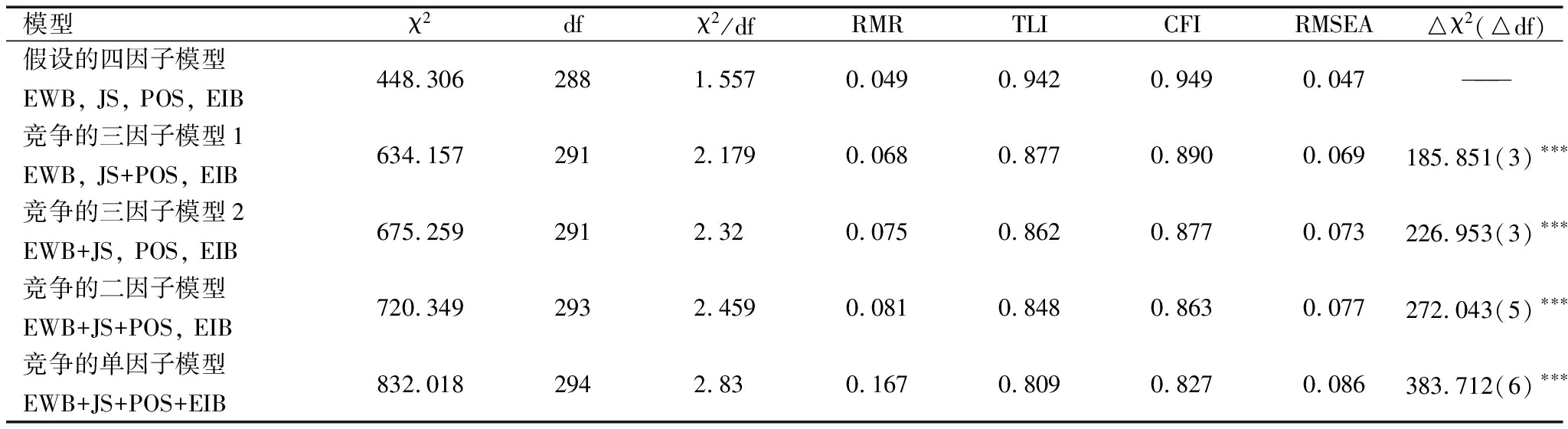

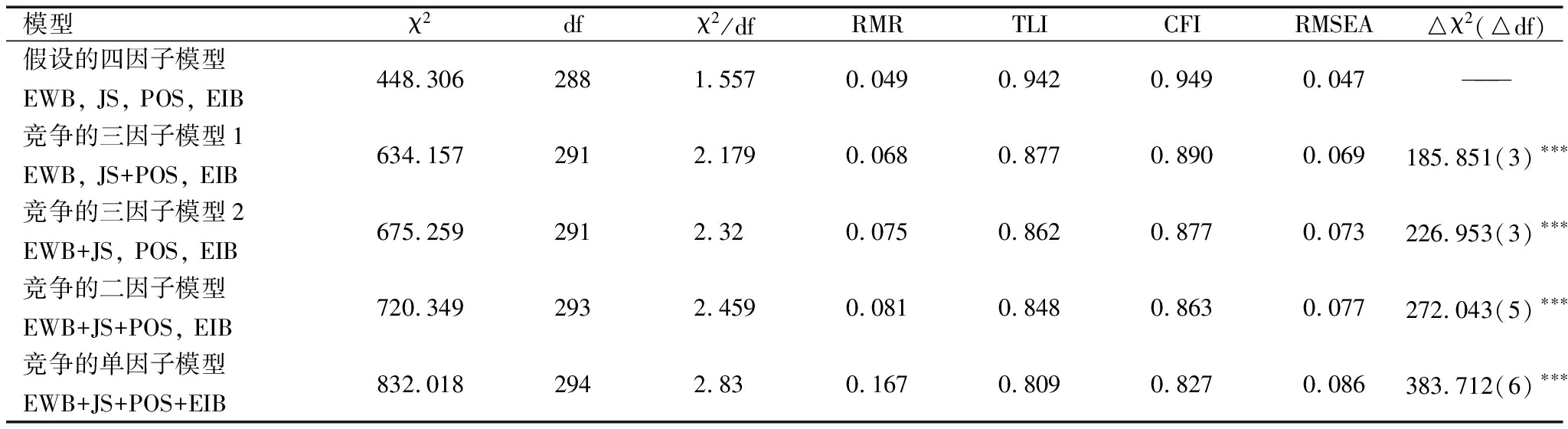

在很多组织行为学研究中,比较多个竞争模型与假设模型的拟合指数被广泛用于检验量表区分效度,如黄亮和彭璧玉[3]、杨皖苏等[38]、Montani等[1]。为了检验本研究中测量量表的区分效度,参照Mathieu & Farr[39]、黄亮和彭璧玉[3]的方法,使用AMOS 17.0软件,基于员工幸福感、工作应激、感知组织支持和创新行为等4个构念,建立四因子模型和4个竞争模型,进行验证性因子分析并比较数据与模型的拟合指数以及△χ2(△df)的显著性水平。表1的验证性因子分析结果表明,本研究假设的四因子模型拟合效果(χ2/df=1.557、RMR=0.049、TLI=0.942、CFI=0.949、RMSEA=0.047)在统计学意义上显著优于其它4个竞争模型,而且所有拟合指数都优于可接受水平,表明本研究使用的量表具有良好的区分效度。在四因子模型中,全部题项的标准化因子载荷均接近或超过0.6,并且4个潜变量的平均方差提取值(AVE)也都超过0.5的门槛值,表明本研究的量表具有较好的收敛效度。

2.4 共同方法偏差检验

由于本研究数据来源单一,可能存在共同方法偏差问题。采纳Podskoff等[40]的建议,对员工幸福感、工作应激、感知组织支持和创新行为数据进行Harman单因子检验,验证性因子分析结果表明,单因子模型拟合效果最差(χ2/df=2.83、RMR=0.167、TLI=0.809、CFI=0.827、RMSEA=0.086),未达到可接受的最低水平。同时,单因子模型明显劣于四因子模型的拟合效果(χ2/df=1.557、RMR=0.049、TLI=0.942、CFI=0.949、RMSEA=0.047),并且这种差异在χ2统计量上具有统计显著性(△χ2=383.712,△df=6,p<0.001)。因此,本研究数据不存在明显的共同方法偏差问题[3]。

表1 验证性因子分析结果

模型χ2dfχ2/dfRMRTLICFIRMSEA△χ2(△df)假设的四因子模型EWB, JS, POS, EIB448.3062881.5570.0490.9420.9490.047———竞争的三因子模型1EWB, JS+POS, EIB634.1572912.1790.0680.8770.8900.069185.851(3)∗∗∗竞争的三因子模型2EWB+JS, POS, EIB675.2592912.320.0750.8620.8770.073226.953(3)∗∗∗竞争的二因子模型EWB+JS+POS, EIB720.3492932.4590.0810.8480.8630.077272.043(5)∗∗∗竞争的单因子模型EWB+JS+POS+EIB832.0182942.830.1670.8090.8270.086383.712(6)∗∗∗

注:EWB表示员工幸福感,JS表示工作应激,POS表示感知组织支持,EIB表示员工创新行为;+表示两个因子合并为一个因子,△χ2(△df)均是竞争模型与假设的四因子模型比较的结果,***p<0.001

3 假设检验

3.1 相关性分析

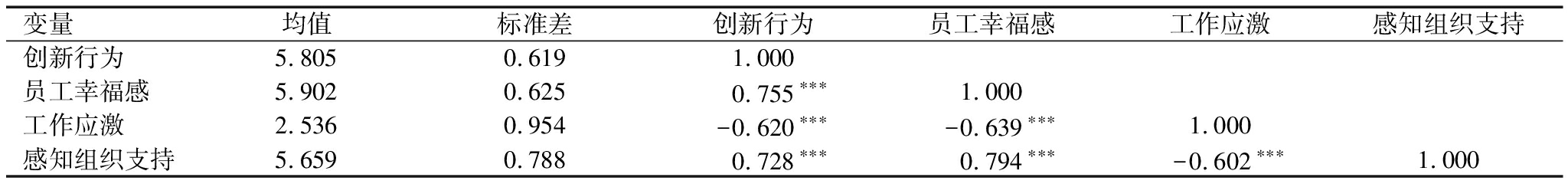

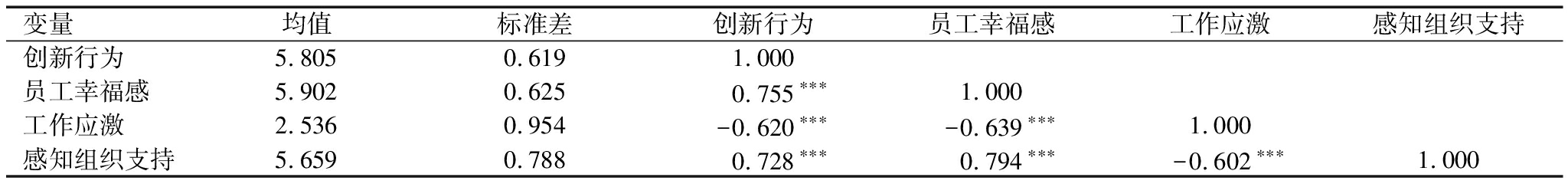

变量相关性分析结果显示,员工幸福感与工作应激和创新行为之间具有显著关系,员工幸福感越高,体验到的工作应激越低,表现出来创新行为越多。同时,工作应激与创新行为之间具有显著负向关系,表明员工在工作中体验到的应激反应越强,表现出的创新行为越少。而且,员工感知到的组织支持越大,越有可能表现出创新行为,具体结果见表2。

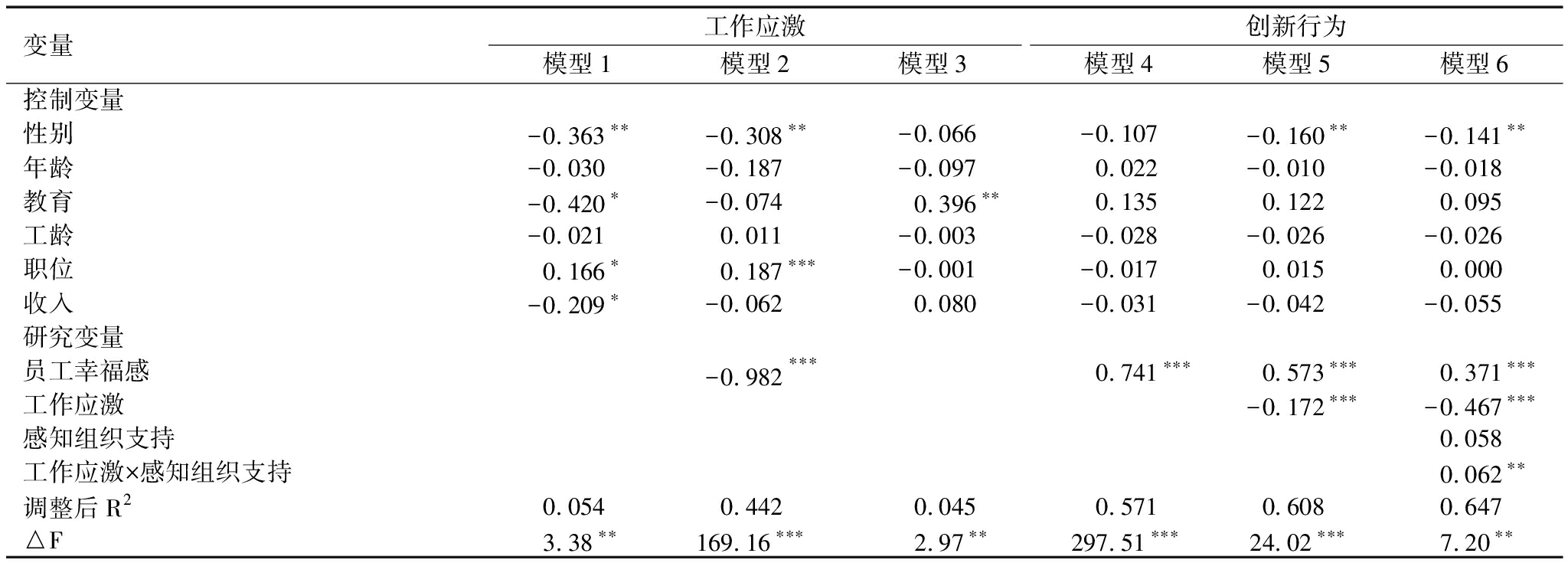

3.2 假设检验

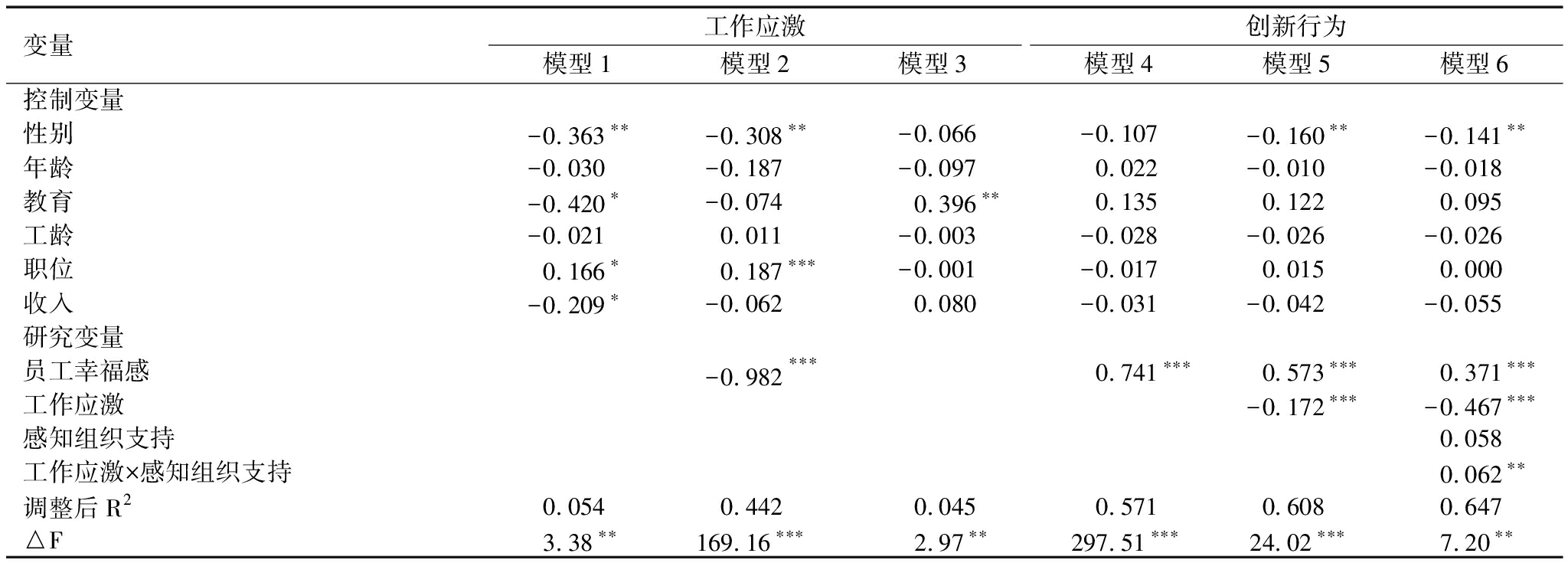

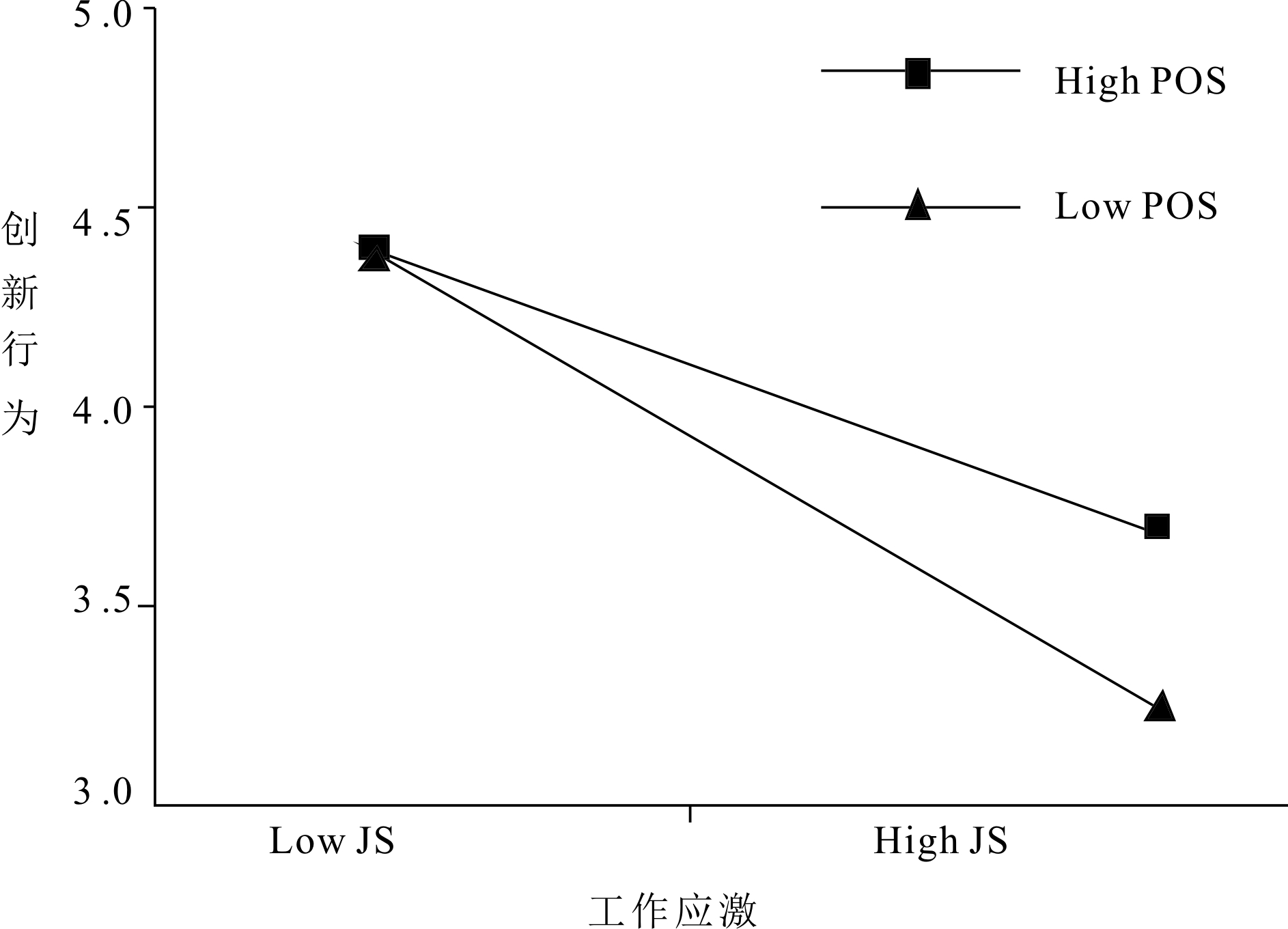

本研究采用Muller等[41]提出的中介效应检验方法,对工作应激的中介效应进行验证,结果见表3。模型2和模型4表明,员工幸福感对工作应激(β= -0.982,p<0.001)和创新行为(β=0.741,p<0.001)均有显著影响,H1得到支持;模型5显示,当加入工作应激时,员工幸福感对创新行为的影响减小(β=0.741—>0.573,p<0.001),同时工作应激显著影响创新行为(β=-0.172,p<0.001)。结果表明,工作应激部分中介员工幸福感与创新行为的关系,H2成立。在前述检验结果基础上,按照温忠麟等[44]提出的有调节的中介效应模型检验方法,对感知组织支持的调节效应进行检验。模型6的结果表明,工作应激与感知组织支持的乘积项与创新行为显著正相关(β=0.062,p<0.01),意味着工作应激对创新行为的负面效应受到了感知组织支持的调节,H3得到证据支持。

表2 变量均值、标准差及相关关系

变量均值标准差创新行为员工幸福感工作应激感知组织支持创新行为5.8050.6191.000员工幸福感5.9020.6250.755∗∗∗1.000工作应激2.5360.954-0.620∗∗∗-0.639∗∗∗1.000感知组织支持5.6590.7880.728∗∗∗0.794∗∗∗-0.602∗∗∗1.000

注:***p<0.001

表3 假设检验结果

变量工作应激模型1模型2模型3创新行为模型4模型5模型6控制变量性别-0.363∗∗-0.308∗∗-0.066-0.107-0.160∗∗-0.141∗∗年龄-0.030-0.187-0.0970.022-0.010-0.018教育-0.420∗-0.0740.396∗∗0.1350.1220.095工龄-0.0210.011-0.003-0.028-0.026-0.026职位0.166∗0.187∗∗∗-0.001-0.0170.0150.000收入-0.209∗-0.0620.080-0.031-0.042-0.055研究变量员工幸福感-0.982∗∗∗0.741∗∗∗0.573∗∗∗0.371∗∗∗工作应激-0.172∗∗∗-0.467∗∗∗感知组织支持0.058工作应激×感知组织支持0.062∗∗调整后R20.0540.4420.0450.5710.6080.647△F3.38∗∗169.16∗∗∗2.97∗∗297.51∗∗∗24.02∗∗∗7.20∗∗

注:*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

图2直观显示了感知组织支持对工作应激与创新行为关系的调节效应。当员工“身处逆境”感受到更多的组织支持时,工作应激的消极作用被弱化,对创新行为的影响较小;如果员工感受到来自组织的支持较少,创新行为受工作应激的影响就会很大,即工作应激越高,创新行为受到的限制,工作应激对创新行为的阻碍作用越明显。

3.3 稳健性检验

为了进一步检验工作应激的中介效应是否被感知的组织支持调节,本研究在SPSS 23.0基础上运行 Process程序进行Bootstrap分析。遵循Preacher & Hayes[42]以及Shrout & Bolger[43]的方法,本研究使用偏差纠正的bootstrap方法,抽取5 000个样本(置信度为95%),检验工作应激的中介效应是否被感知组织支持调节。结果表明,在加入控制变量后,员工幸福感对创新行为的直接效应值为0.371(95% CI=0.241~0.502,BC置信区间不包括0,直接效应显著),但是,工作应激的中介效应是否显著取决于感知组织支持水平。从结果看,感知组织支持水平不同,工作应激的中介效应存在差异:在组织支持水平低(均值减1个标准差)或标准(均值)两种条件下,工作应激的中介效应值分别是0.163、0.116,区间(LLCI=0.056,ULCI=0.283)、(LLCI=0.046,ULCI=0.199)均不包括0,中介效应均显著。但是,在感知组织支持水平高(均值加1个标准差)时,工作应激的中介效应不显著,区间(LLCI=-0.030,ULCI=0.169)包括0。Bootstrap方法检验结果表明,工作应激对幸福感与创新行为关系的中介效应受到感知组织支持的调节,即本研究假设的有调节的中介模型成立。

4 结论与启示

4.1 结论与贡献

以工作应激为中介变量,以感知组织支持为调节变量,深入研究员工幸福感对创新行为的作用机理,并基于我国IT企业中青年员工数据进行有调节的中介效应检验。结果发现:员工幸福感不仅直接影响创新行为,还通过降低员工工作应激间接促进创新行为,即工作应激对员工幸福感与创新行为产生部分中介作用;感知组织支持在工作应激与创新行为之间起到弱化作用,即工作应激的中介效应受感知组织支持调节。本研究的理论贡献主要体现在以下3个方面:

(1)大多数积极组织行为学文献关注员工幸福感的影响因素和形成机制,较少学者实证检验员工幸福感对工作结果、尤其是员工创新行为的影响,而结合中国情境下的实证研究更少[3]。本研究整合资源保存理论、积极情绪扩展构建理论和社会交换理论,在中国情境下进一步证实了员工幸福感对创新行为的积极作用。

(2)现有研究基于创新促进因素视角进一步证实,员工幸福感通过提高工作投入[24]和组织自尊[3]间接促进员工创新行为。作为对现有研究的有益补充,本研究基于创新阻碍因素视角提出并证实,员工幸福感不仅可以直接影响创新行为,还能够通过降低员工在工作中的应激反应间接影响创新行为。该结果为国外的相关研究结论[1, 6]提供了来自中国员工的证据支持。这既有助于更好地理解员工幸福感影响创新行为的复杂机制,又能够加深对工作场所主观幸福感积极效应的认识。

(3)尽管已有文献证实工作应激对创新关系的阻碍作用[1],但是没有考虑产生这种影响的边界条件。本研究主要基于社会交换理论和交互压力理论发现,员工感知组织支持能够有效降低工作应激对创新行为的阻碍作用,这能够帮助我们更好地理解工作应激在什么条件下对创新行为产生更大或更小的消极作用。

4.2 实践启示

本研究结论具有重要管理启示。

(1)研究结果表明幸福感有助于激发员工创新行为,因此企业应该采取多种措施大力提升员工幸福感水平。比如,逐步改变人力资源管理部门“服务企业”的传统角色,投入更多时间和精力“服务员工”,通过创新工作内容和形式,营造积极、互助、公平、信任的工作氛围,满足员工、尤其是新生代员工的价值、成长需求,多渠道提升员工幸福感。

(2)企业应该重视对员工工作应激水平的定期评估,并采取措施预防和降低员工工作应激水平。本研究发现工作应激会明显阻碍创新行为,而且过高的工作需求是导致工作应激的关键因素。因此,企业需要限制工作时间和地点,尽量不要让员工将工作带回家、渗入家庭生活,减少工作时间、工作负荷和工作家庭冲突。此外,员工自己要充分利用下班和周末时间从事一些恢复活动,创造高质量恢复体验,进而保证随后的工作活力和专注力。

(3)企业应该为员工应对工作应激提供多种物质和精神上的支持。本研究发现感知组织支持水平高的员工,工作应激对创新行为的影响不显著。因此,企业除采取措施降低工作应激水平外,还可以通过提供大量的组织支持,降低工作应激对创新行为的负面作用,比如企业人力资源管理部门要定期评估和掌握员工应激水平,并对应激水平高的员工及时给予心理和医疗干预。

参考文献:

[1] MONTANI F, COURCY F, VANDENBERGHE C.Innovating under stress: the role of commitment and leader-member exchange[J].Journal of Business Research, 2017, 77(1): 1-13.

[2] 赵斌, 赵凤娜, 李瑶.职业工作价值导向对主动创新行为的影响研究[J].科研管理, 2017, 38(8): 64-74.

[3] 黄亮, 彭璧玉.工作幸福感对员工创新绩效的影响机制——一个多层次被调节的中介模型[J].南开管理评论, 2015, 18(2): 15-29.

[4] SHALLEY C E, ZHOU J, OLDHAM G R.The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here[J].Journal of Management, 2004, 30(6): 933-958.

[5] ZHOU J, GEORGE J M.When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J].Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 682-696.

[6] CECI M W, KUMAR V K.A correlational study of creativity, happiness, motivation, and stress from creative pursuits[J].Journal of Happiness Studies, 2016, 17(2): 609-626.

[7] LUTHANS F, CHURCH A H.Positive organizational behavior: developing and managing psychological strengths[J].Academy of Management Executive, 2002, 16(1): 57-72.

[8] JONES M K, LATREILLE P L, SLOANE P J.Job anxiety, work-related psychological illness and workplace performance[J].British Journal of Industrial Relations, 2016, 54(4): 742-767.

[9] HERMANS E J, HENCKENS M J, JORELS M, et al.Dynamic adaptation of large-scale brain networks in response to acute stressors[J].Trends in Neurosciences, 2014, 37(6): 304-314.

[10] 杜鹏程, 倪清, 贾玉立.压力促进还是抑制了创新:基于组织支持感的双元压力与创新行为关系研究[J].科技进步与对策, 2014, 31(16): 11-16.

[11] FORD C M.A theory of individual creative action in multiple social domains[J].Academy of Management Review, 1996, 21(4): 1112-1142.

[12] DELONGIS A, FOLKMAN S, LAZARUS R S.The impact of daily stress on health and mood: psychological and social resources as mediators[J].Journal of Personality & Social Psychology, 1988, 54(3): 486-495.

[13] DELONGIS A, HOLTZMAN S.Coping in context: the role of stress, social support, and personality in coping[J].Journal of Personality, 2005, 73(6): 1633-1656.

[14] UCHINO B N.Understanding the links between social support and physical health: a life-span perspective with emphasis on the separability of perceived and received support[J].Perspectives on Psychological Science, 2009, 4(3): 236-255.

[15] PEARLIN L I, MENAGHAN E G, LIEBERMAN M A, et al.The stress process[J].Journal of Health & Social Behavior, 1981, 22(4): 337-356.

[16] HOBFOLL S E.Conservation of resources.a new attempt at conceptualizing stress[J].American Psychologist, 1989, 44(3): 513-24.

[17] 李新建, 李懿.双元工作要求与员工创新行为:技能延展力的中介作用[J].科学学与科学技术管理, 2017, 38(11): 155-167.

[18] 宋琦, 吴剑琳, 古继宝.午休时间的各类活动对员工创新绩效的影响——基于工作卷入作为中介效应模型[J].经济体制改革, 2016, 33(4): 115-120.

[19] 于维娜, 樊耘, 张婕, 门一.价值观异致性会促进创新绩效的产生吗——支持性组织氛围和反馈寻求行为的被中介的调节效应[J].预测, 2015, 33(2): 14-21.

[20] FREDRICKSON B L.The role of positive emotions in positive psychology:the broaden-and-build theory of positive emotions[J].Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 2004, 359(1449): 1367-1378.

[21] FREDRICKSON B L.What good are positive emotions[J].Review of General Psychology Journal of Division of the American Psychological Association, 1998, 2(3): 300-319.

[22] FREDRICKSON B L, LOSADA M F.Positive affect and the complex dynamics of human flourishing[J].American Psychologist, 2005, 60(7): 678-686.

[23] 刘智强, 邓传军, 廖建桥,等.组织支持、地位认知与员工创新:雇佣多样性视角[J].管理科学学报, 2015, 18(10): 80-94.

[24] 任华亮, 郑莹, 邵建平.幸福能否带来创新[J].商业经济与管理, 2017, 36(2): 43-49.

[25] RODE J C.Job satisfaction and life satisfaction revisited: a longitudinal test of an integrated model[J].Human Relations, 2004, 57(9): 1205-1230.

[26] FREDRICKSON B L.The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-and-build theory of positive emotions[J].American Psychologist, 2001, 56(3): 218-226.

[27] ASHBY F G, ISEN A M, TURKEN A U.A neuropsychological theory of positive affect and its influence on cognition[J].Psychological Review, 1999, 106(3): 529-550.

[28] BINNEWIES C, WÖRNLEIN S C.What makes a creative day? a diary study on the interplay between affect, job stressors, and job control[J].Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(4): 589-607.

[29] MADRID H P, PATTERSON M G, BIRDI K S, et al.The role of weekly high-activated positive mood, context, and personality in innovative work behavior: a multilevel and interactional model[J].Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(2): 234-256.

[30] 苗元江, 冯骥, 白苏妤.工作幸福感概观[J].经济管理, 2009, 31(10): 179-186.

[31] EISENBERGER R, STINGLHAMBER F.Perceived organizational support[J].Journal of Applied Psychology, 1986, 71(3): 500-507.

[32] COHEN S, WILLS T A.Stress, social support, and the buffering hypothesis[J].Psychological Bulletin, 1985, 98(2): 310-357.

[33] LEUNG K, HUANG K L, SU C H, et al.Curvilinear relationships between role stress and innovative performance: moderating effects of perceived support for innovation[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2011, 84(4): 741-758.

[34] JUDGE T A, LOCKE E A, DURHAM C C, et al.Dispositional effects on job and life satisfaction: the role of core evaluations[J].Journal of Applied Psychology, 1998, 83(1): 17-34.

[35] JONGE J D, SCHAUFELI W B.Job characteristics and employee well-being: a test of Warr's Vitamin Model in health care workers using structural equation modelling[J].Journal of Organizational Behavior, 1998, 19(4): 387-407.

[36] RHOADES L, EISENBERGER R, ARMELI S.Affective commitment to the organization: the contribution of perceived organizational support[J].Journal of Applied Psychology, 2001, 86(5): 825-836.

[37] SCOTT S G, BRUCE R A.Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace[J].Academy of Management Journal, 1994, 37(3): 580-607.

[38] 杨皖苏,杨希,杨善林.挑战性压力源对新生代员工主动性——被动性创新行为的影响[J].科技进步与对策, 2019, 36(8): 139-145.

[39] MATHIEU J E, FARR J L.Further evidence for the discriminant validity of measures of organizational commitment, job involvement, and job satisfaction[J].Journal of Applied Psychology, 1991, 76(1): 127-133.

[40] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, LEE J Y, et al.Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[41] MULLER D, JUDD C M, YZERBYT V Y.When moderation is mediated and mediation is moderated[J].Journal of Personality & Social Psychology, 2005, 89(6): 852-863.

[42] PREACHER K J, HAYES A F.Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J].Behavior Research Methods, 2008, 40(3): 879-891.

[43] SHROUT P E, BOLGER N.Mediation in experimental and nonexperimental studies: new procedures and recommendations[J].Psychological Methods, 2002, 7(4): 422-45.

[44] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰.有中介的调节变量和有调节的中介变量[J].心理学报, 2006, 38(3): 448-452.

(责任编辑:林思睿)