0 引言

受新进入缺陷(Liability of Newness)制约,新创企业在合法性、资源获取等方面存在先天劣势,加之市场环境多变给创业过程带来的诸多不确定性,其生存面临着很高的失败风险[1]。已有研究表明,创业网络构建和开发是克服创业企业新生性成长劣势的有效途径,创业者利用正式或非正式、个人或组织间网络关系,获得企业发展所需的信息、技术、知识、人才等资源,从而实现创业成功和企业成长。由于企业对外部资源的获取和利用很大程度上受到自身吸收能力影响,因此企业吸收能力提升对新创企业成长至关重要。

目前,国内外关于创业网络的研究可以分为两类,一类以结果为导向,关注创业网络的影响结果,如网络结构[2](规模、密度、中心性、多样性)、网络内容[3](正式和非正式关系,个人、商业和政府关系)、网络行为[4](联合制定规划和解决问题)、网络能力[5](愿景、构建和管理能力)等对企业成长和创业绩效,以及资源获取、机会识别和开发的影响;另一类以过程为导向,聚焦于创业网络发展与演化,包括创业网络演化内容[6]、演化过程和演化路径[7]以及演化的影响因素[8]等。然而,从网络视角揭示网络结构对企业吸收能力影响的研究主要集中在创新领域,对创业领域的关注相对较少,鲜有研究进一步探讨网络关系的信任对创业网络结构特征与吸收能力关系的影响。因此,本文主要解决以下问题:第一,构建创业网络结构特征对吸收能力的影响模型,探讨网络结构不同维度对吸收能力的影响;第二,引入关系信任中的情感信任作为调节变量,探究中国社会情境下的情感信任对创业网络结构特征和吸收能力关系的调节效应。理论上,本文从企业吸收能力角度研究创业网络结构特征的效用,并尝试将情感信任纳入到创业网络结构特征对吸收能力影响机制的研究中,丰富创业网络的研究内容;实践上,创业网络结构特征、情感信任和吸收能力三者作用关系的揭示也可为创业者从网络结构和网络关系信任方面调整网络活动以提高企业吸收能力提供一定的启示和方向。

1 理论基础与研究假设

1.1 创业网络

对于创业网络的概念,目前学界还未形成统一定义。Birley[9]将创业网络视为创业者与外部环境之间的各种联系,并将创业网络划分为正式网络和非正式网络;Larson & Starr[10]将创业网络定义为创业者、创业企业拥有的个人关系和组织关系的集合,将创业网络的构成要素归纳为行动主体、关系和联结三方面;Hansen[11]认为创业网络是创业者的一种社会资源,是创业者拥有和维系的各种社会关系。还有学者从企业发展的角度进行解释,认为创业网络是创业企业在成长过程中积极构建或参与的关系网络,并将创业网络研究划分为网络内容、网络治理和网络结构3个方面[12]。

网络结构是创业网络的一个重要研究内容,不同的网络结构特征对新创企业成长及创业机会和资源开发利用具有重要影响。创业网络结构测量变量主要包括网络规模、网络强度、网络多样性、网络中心性、网络密度、网络位置、网络跨度等,已有研究往往选择一个或几个维度展开。胡海青等[13]从网络强度和网络规模两方面检验了创业网络对新创企业效果推理及融资绩效的正向影响;任胜钢和舒睿[14]分别验证了网路位置和网络跨度在网络能力与机会识别、机会开发关系中的调节和中介效应;朱秀梅和李明芳[15]考察了企业不同发展时期的网络规模、网络强度和网络多样性对资源获取的动态影响;陈熹等[4]探索了网络规模和网络多样性对创业企业成长绩效的积极作用。

基于已有研究对创业网络概念的定义,本文将创业网络界定为,创业者为了获得机会、资源以实现企业成长和创业成功,持续构建或参与的个人关系和组织关系网络的集合。对于创业网络特征的测量,本文选择网络规模、网络强度和网络多样性3个指标,并进一步研究其对吸收能力的影响。

1.2 吸收能力

对于吸收能力的定义,学者们给出了不同的解释。Cohen & Levinthal[16]最早提出吸收能力的概念,界定为“企业识别、同化、应用有价值的外部信息或知识的能力”,这为后续吸收能力研究提供了基本框架;Mowery & Oxley[17]进一步丰富了概念的内涵,认为吸收能力是企业获取、吸收、转化外部隐性知识并将这些隐性知识应用于企业发展的能力,该提法增加了知识获取和知识转化维度,完善了知识吸收过程;Zahra & George[18]整合了Cohen & Levinthal以及Mowery & Oxley等的概念,将吸收能力重新定义为“企业获取、同化、转化和开发知识以产生组织动态能力的一系列组织惯例和过程”,确定了吸收能力4个不同但互补的维度;Camisón & Forés[19]将吸收能力划分为潜在吸收能力和现实吸收能力两类,是二者交互形成的动态能力。其中,潜在吸收能力包括知识获取能力和知识同化能力,反映企业在评估、获取和消化外部新知识方面付出的努力;现实吸收能力包括知识转化能力和知识应用能力,代表公司整合和重新配置现有的内部知识及消化的新知识,并纳入公司的系统、流程、程序和操作的能力。

已有研究往往选择不同的维度划分方法对吸收能力进行测量。秦佳良、张玉臣[20]从外部知识识别、外部知识同化和外部知识应用3个维度测量吸收能力,检验了不同维度对双元创新的影响;解学梅、左蕾蕾(2013)从知识获取、知识内化、知识转换和知识利用4个维度测量吸收能力,揭示了其在企业协同创新网络特征与企业绩效间的中介作用;范公广、施杰[21]将吸收能力分为员工动机和员工能力2个维度,验证了吸收能力与市场知识转移的关系以及在组织惰性和市场知识转移关系中的中介作用。

通过分析、比较已有研究中吸收能力的不同定义以及变量测量维度,本文借鉴Zahra & George的研究成果,从知识获取、知识同化、知识转化和知识应用4个维度测量吸收能力。

1.3 创业网络与吸收能力

面对激烈的竞争环境、有限的资源,准确获取、充分使用信息与知识以提高企业对信息、知识的消化和应用能力,成为企业维持竞争优势的重要方式[22]。因此,吸收能力对于新创企业生存与发展十分重要。创业网络被认为是企业获取资源的有效途径,尤其对于外部资源缺乏的新生企业,通过增强吸收能力,获取创业者和创业企业关系网络中的资源,并加以整合利用,可以有效发掘市场机会,推动产品或服务创新,实现企业成长。网络结构通常被作为分析创业网络价值和效用的重要方面,不同的网络结构特征对企业吸收能力发挥着不同作用。网络规模是与创业者和创业企业有直接联系的所有关系主体的数量总和,决定了信息和知识获取渠道的多少。网络规模越大,创业者通过网络能够获得的信息和资源越多,拓展了可供企业转化和应用的知识基础;网络强度是创业者和创业企业与其他网络成员间联系的密切程度,成员间的密切交往可以增进彼此间的了解、认知和信任,跨越和打破原有人际隔阂和组织边界,形成一种信息和知识交换的惯例,能提高信息和知识交换质量和效率,降低信息和知识传递及转换成本;网络多样性是指网络参与主体种类多样和程度各异,多样化网络主体可以为创业者和企业提供异质性信息和知识,为企业决策提供参考。同时,通过整合和同化不同类型的知识,有助于企业进行产品或服务创新。因此,本文提出以下假设:

H1a:网络规模对吸收能力具有显著正向影响;

H1b:网络强度对吸收能力具有显著正向影响;

H1c:网络多样性对吸收能力具有显著正向影响。

1.4 情感信任的调节作用

信任是社会交换和人际交往的核心要素,是指一方有能力监督或控制另一方,但相信对方会自觉做出对己方有利的事情而放弃监督和控制的行为[23-24]。信任影响着关系主体之间交流的深度和信息交换丰富性,创业者可以从由人际关系信任实现信息和资源共享的网络关系中获益[25]。从信任存在的基础看,包括情感信任和认知信任两种形式。其中,情感信任是中国社会情境下人际关系最突出、最鲜明的特点和表现,是一种建立在情感基础上的关系信任。情感信任是指人们投入感情、相互关心,积极对待彼此的利益和福利而建立起的信任关系,有助于实现互惠[26-27]。情感信任源于信任者与被信任者的情感联系,主要存在于以血缘或感情为纽带的家人、同事、朋友等组成的强关系网络中[28]。情感信任在中国人创业过程中发挥着极为重要的作用,由情感信任建立起来的人脉关系和特定圈子被认为是中国人善于创业的一个重要原因[29]。受中国传统儒家文化影响,亲人和朋友在中国社会的差序格局中处于最核心的位置,他们承载着创业者个人的情感寄托,影响着创业者在创业过程中的行事规则。具体来说,因情感而联结的家人、朋友和同事,往往是创业者在创业过程中联系最多、最为信任的关系主体,创业者可以与他们自由分享创业想法、感受和期望,并乐于倾听他们的意见和建议。同时,亲朋好友为创业者提供资金支持、情感支持和信息支持,甚至愿意成为创业团队或企业中的一员。另外,商业往来有助于创业者与合作伙伴建立起深厚的友谊,建立在情感基础上的信任使合作双方更愿意跨越组织边界,积极进行信息交换和知识共享,以实现互利共赢。创业网络结构特征客观上影响着创业者和企业获取、使用网络信息及知识的机会,而情感信任水平则进一步影响信息和知识获取、同化、转化效率和效果,最终影响信息和知识在产品和服务中的应用。因此,在高情感信任水平下,网络规模、网络强度和网络多样性对信息和知识获取、吸收及整合利用效果的影响更为显著。为此,本文提出以下假设:

H2a:情感信任正向调节网络规模与吸收能力的关系;

H2b:情感信任正向调节网络强度与吸收能力的关系;

H2c:情感信任正向调节网络多样性与吸收能力的关系。

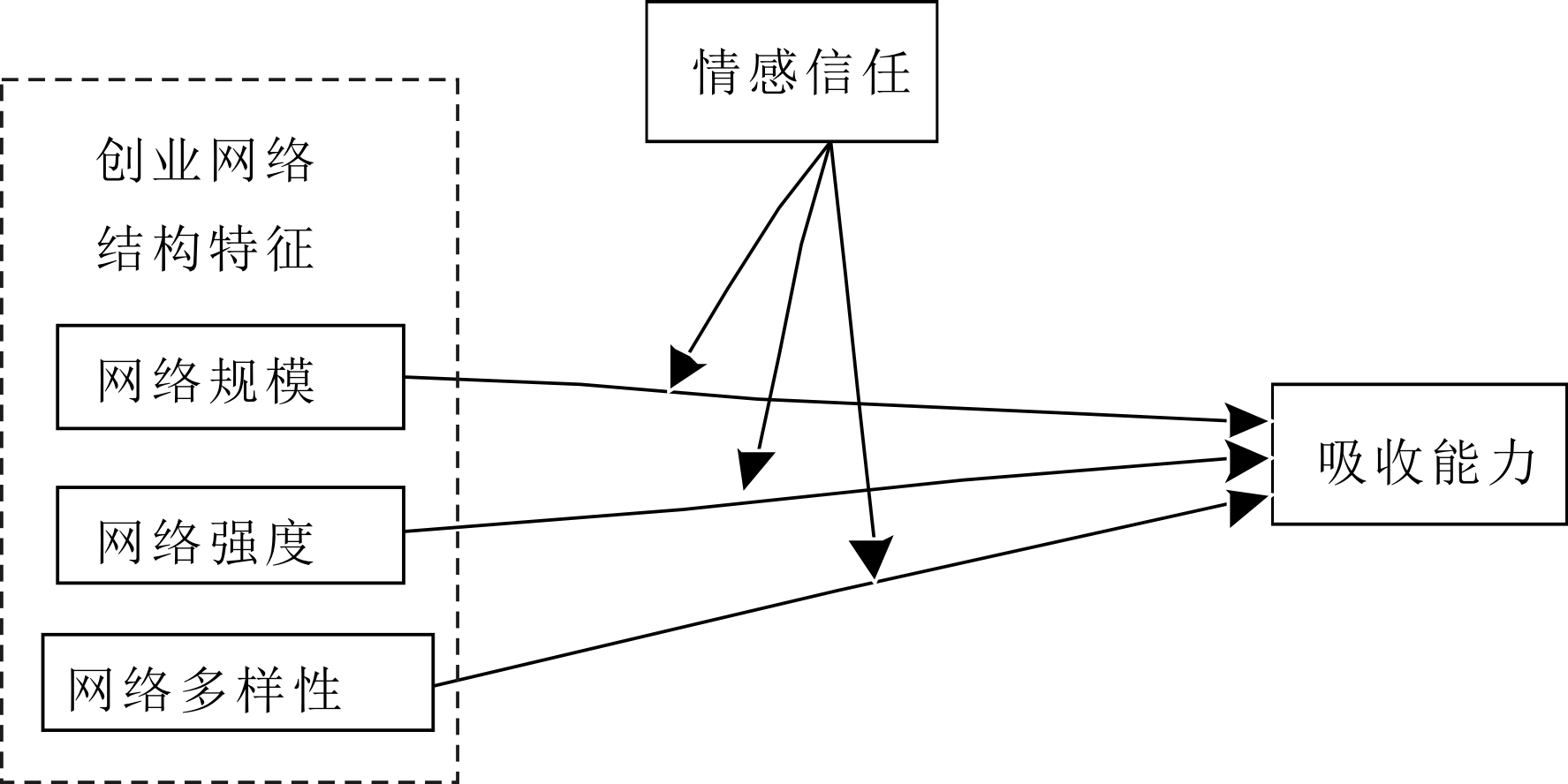

综上所述,构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本与数据

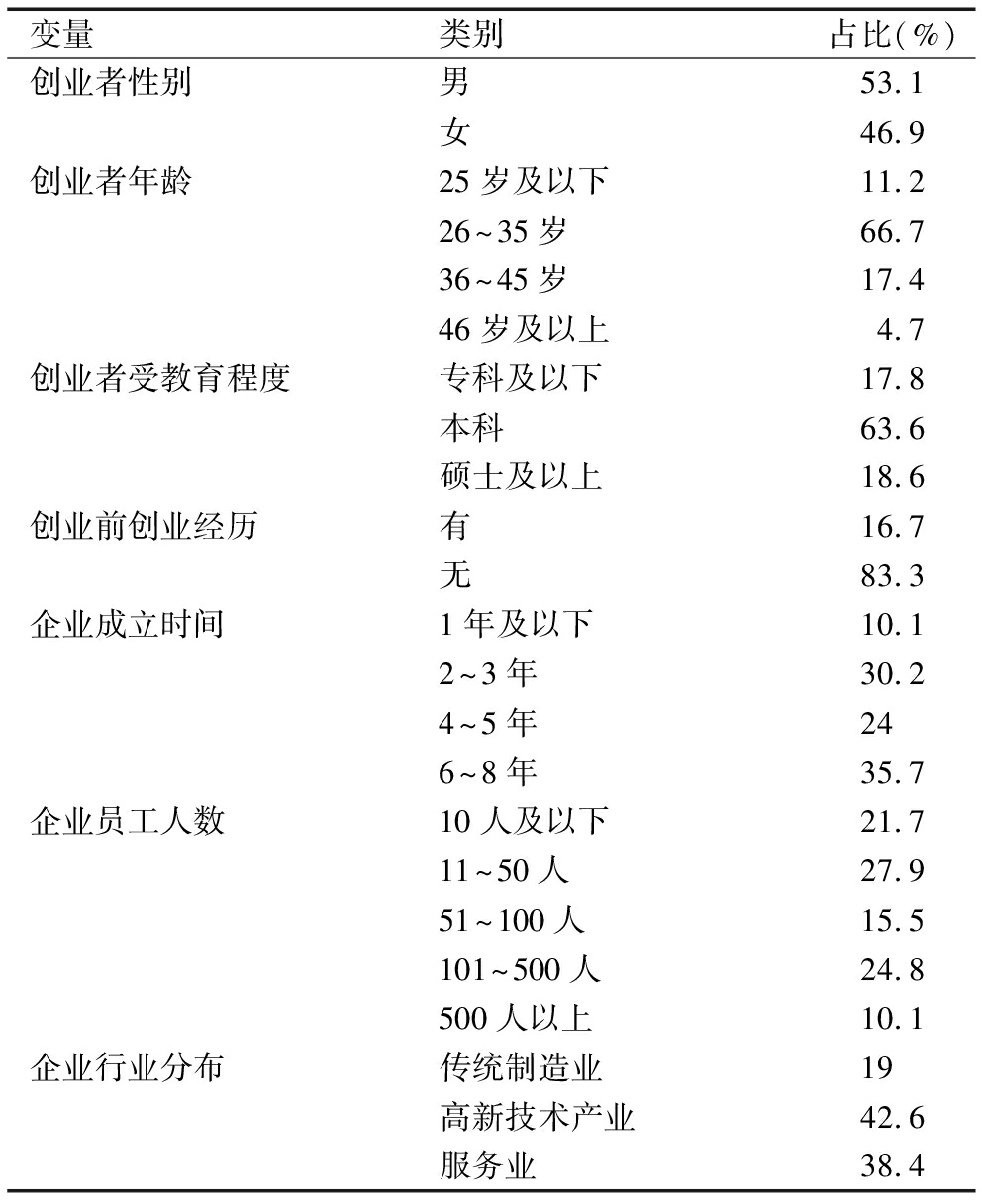

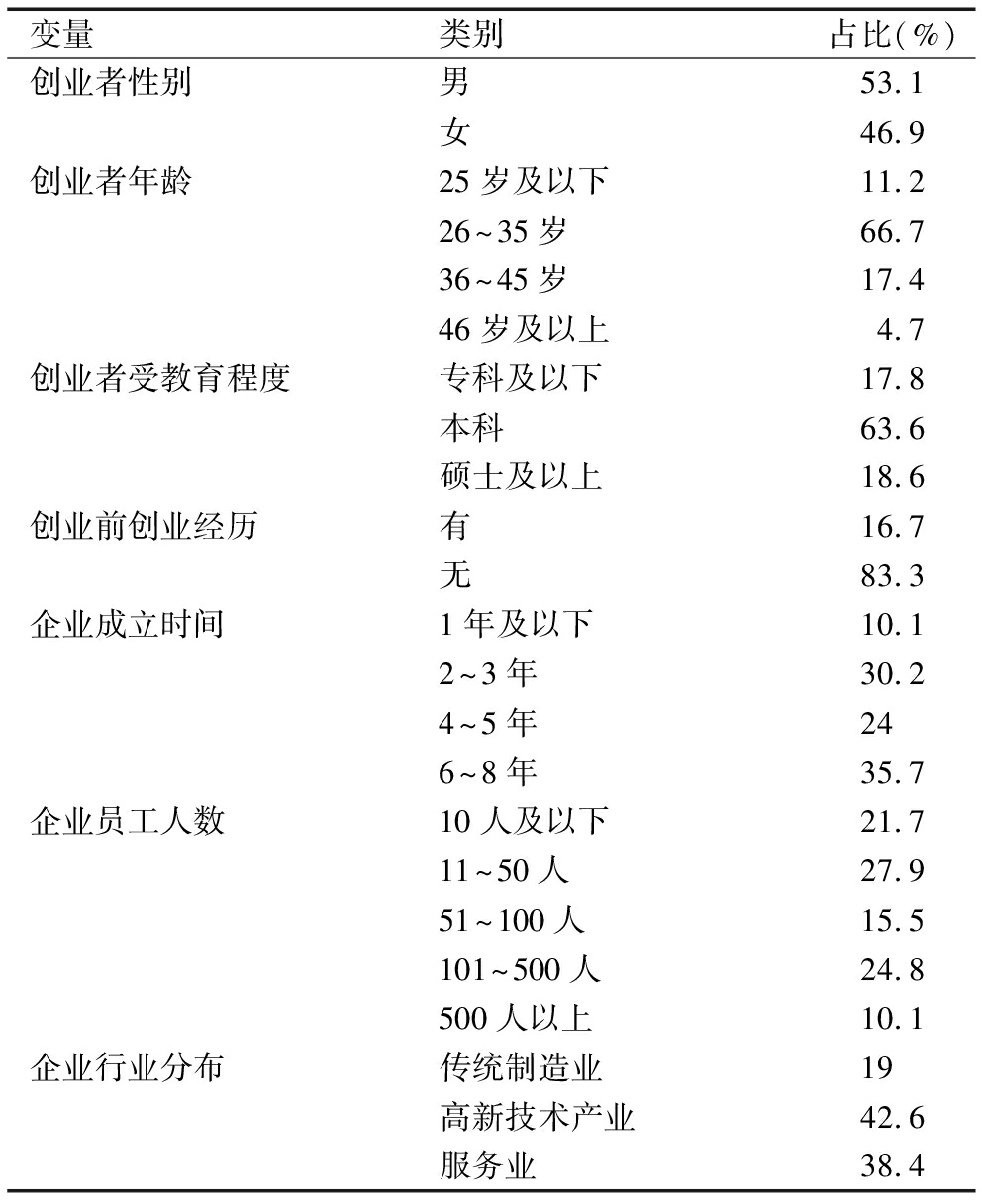

在研究对象选择上,借鉴Zahra[30]、蔡莉[31]等的研究,将成立时间在8年以内的企业定义为创业企业,并对其进行问卷调查。问卷调查时间为2018年10月至2019年2月,调查对象主要是来自上海、江苏、山东、辽宁、广东等地区的创业者或主要合伙人,由创业者或合伙人根据个人和企业情况填写问卷。问卷发放形式包括实地发放,电子邮件、微信等网络方式发放,以及通过与相关政府部门合作委托发放,共发放400份问卷,回收286份,回收率为71.5%,剔除选项单一、内容缺失等不合格的问卷后,最终获得有效问卷258份,有效回收率为64.5%。样本分布情况如表1所示。

2.2 变量测量

本文对所有量表测量均采用Likert 5点计分法(1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”)。同时,为了保证问卷信度和效度,主要采用或借鉴国内外主流期刊文献使用的成熟量表,并结合本研究特点作适当调整,以更好地满足变量测量需要。

(1)创业网络。从网络规模(NS)、网络强度(NI)和网络多样性(ND)3个维度对创业网络结构进行测量。其中,网络规模和网络强度借鉴蔡莉等[2]的研究,共14个题项,网络规模用“我有很多可以交流的亲戚朋友”、“我有很多可以交流的同事”、“我有很多可以交流的顾客、供应商和竞争对手”、“我们有很多可以交流的行业协会”、“我们有很多可以交流的政府机构”、“我们有很多可以交流的中介机构(如会计师事务所、律师事务所等)”、“我们有很多可以往来的金融机构”等7个题项测量;网络强度用“我经常与亲戚朋友交流”、“我经常与同事交流”、“我经常与顾客、供应商和竞争对手交流”、“我们经常与行业协会交流”、“我们经常与各类政府机构交流”、“我们经常与中介机构交流”、“我们经常与金融机构交流”等7个题项测量;网络多样性借鉴陈熹[4]、朱秀梅[15]等的研究,使用创业者个人和创业企业关系网络包含的网络主体种类数量总和测量,网络主体包括亲戚朋友、同事、供应商、顾客、金融机构、中介机构、政府机构、科研机构、行业协会等。

表1 样本分布特征

变量类别占比(%)创业者性别男53.1女46.9创业者年龄25岁及以下11.226~35岁66.736~45岁17.446岁及以上4.7创业者受教育程度专科及以下17.8本科63.6硕士及以上18.6创业前创业经历有16.7无83.3企业成立时间1年及以下10.12~3年30.24~5年246~8年35.7企业员工人数10人及以下21.711~50人27.951~100人15.5101~500人24.8500人以上10.1企业行业分布传统制造业19高新技术产业42.6服务业38.4

(2)吸收能力(AC)。根据Roberts[32]使用的量表,从知识识别和获取、知识同化、知识转化和知识应用4个方面对吸收能力进行测量,共包含“我们能够识别和获得内部和外部知识”、“我们有有效的程序来识别、评估和导入新的信息和知识”、“我们有足够的程序来分析所获得的信息和知识”、“我们有足够的程序来同化新的信息和知识”、“我们可以成功地将现有的知识与新获得的信息和知识整合起来”、“我们能够有效地将现有的信息和知识转化为新知识”、“我们可以成功地将内部和外部的信息和知识运用到具体的应用中”、“我们可以有效地将知识运用到新产品或服务中去”等8个题项。

(3)情感信任(AT)。借鉴McAllister[28]开发的个体间信任量表,设计创业者与亲戚朋友、同事间的情感信任问卷题项;部分采用或改编党兴华等(2013)开发的组织间信任量表,设计创业企业与商业合作伙伴间的情感信任量表,得到情感信任的问卷题项:“我能够与亲戚朋友或同事自由地分享想法、感受和期望”、“我如果向亲戚朋友或同事告知自己遇到的问题和困难,知道他们会提供建议和关心”、“我能够与亲戚朋友或同事自由地谈论工作上的困难,并知道他们愿意倾听”、“我和亲戚朋友或同事在交往中都投入了大量感情”、“我们能够与商业合作伙伴自由地分享想法、感受和期望”、“我们如果向合作伙伴告知自己遇到的问题和困难,知道他们会提供建议和关心”、“我们能够与合作伙伴自由地谈论工作上的困难,并知道他们愿意倾听”、“我们在与商业合作伙伴的合作中投入了大量情感”。

(4)控制变量。在借鉴相关文献的基础上,选取企业年龄(企业成立年限)、员工数量、所属行业(设定传统制造业=1,高新技术产业=2,服务业=3)、创业者年龄、创业经验(设定有=1,无=0)等5个变量作为控制变量。

3 实证分析

3.1 信度与效度检验

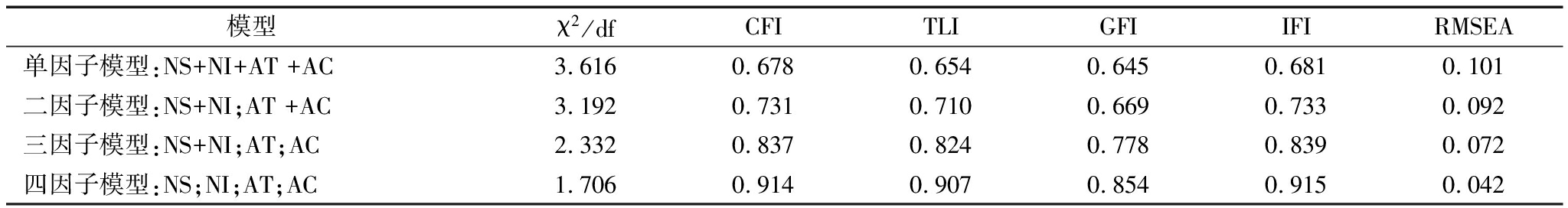

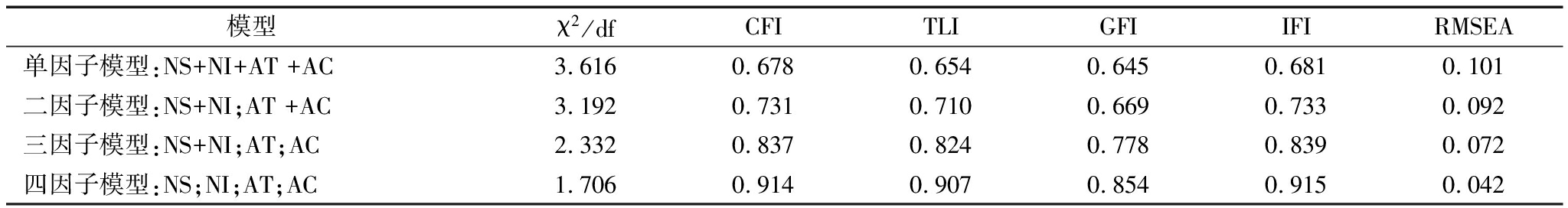

通过计算问卷题项对应的各变量内部一致性系数,利用SPSS 21.0对问卷题项进行可靠性分析,得到4个核心变量的Cronbach's α值在0.835~0.876之间(见表2对角线上的下划线数字),均超过0.7的最低标准。由于网络多样性主要借鉴陈熹[4]、朱秀梅[15]等的方法,使用创业者个人和创业企业关系网络中包含的网络主体种类实际总数测量,结果为一个确切数字,因此无需计算这一变量的内部一致性系数。由可靠性分析结果可知,本研究量表具有良好信度。采用AMOS 23.0对4个主要变量进行验证性因子分析,模型拟合指数如表3所示,四因子模型各项拟合指数高于其它模型,并且拟合效果良好(χ2/df=1.706,CFI=0.914,TLI=0.907,GFI=0.854,IFI=0.915,RMSEA=0.042),因此本研究的关键变量具有良好的区分效度。

3.2 共同方法偏差检验

由于各变量对应的问卷题项都是由同一受访者以自我报告的方式完成,可能产生共同方法偏差问题。根据Podsakoff等[33]的研究,通过Harman单因子检验法对所有观察变量进行探索性因子分析,结果表明,在未旋转情形下得到的第一个因子解释了33.939%的变异,低于50%的标准,因此共同方法偏差问题不明显,不会对研究结果造成显著影响。

3.3 描述性统计分析

表2给出了各变量的平均值、标准差、相关系数以及内部一致性系数,从表中可以看出网络规模与吸收能力存在显著的正向相关关系(r=0.495,p<0.01);网络强度与吸收能力存在显著的正向相关关系(r=0.585,p<0.01);网络多样性与吸收能力存在显著的正向相关关系(r=0.546,p<0.01);情感信任与吸收能力存在显著的正向相关关系(r=0.467,p<0.01)。描述性统计分析结果为相关研究假设提供了初步验证。

表2 变量平均值、标准差与相关系数

变量123456789101.企业年龄NA2.员工数量0.529∗NA3.所属行业-0.125∗-0.232∗∗NA4.创业者年龄0.368∗∗0.152∗0.035NA5.创业经验0.1160.0690.0210.046NA6.网络规模0.0830.125∗-0.0800.0220.1010.8357.网络强度0.226∗∗0.347∗∗-0.178∗∗0.1190.0950.537∗∗0.8768.网络多样性0.224∗∗0.270∗∗-0.135∗0.1130.0880.413∗∗0.677∗∗NA9.情感信任0.154∗0.134∗-0.064-0.0290.1140.623∗∗0.441∗∗0.390∗∗0.85110.吸收能力0.250∗∗0.298∗∗-0.209∗∗0.0470.0210.495∗∗0.585∗∗0.546∗∗0.467∗∗0.873平均值2.8532.7362.1672.1550.1743.8793.6677.6743.9233.894标准差1.0221.3170.7220.6710.3800.5220.5511.2360.3670.493

注:*为p<0.05,**为p<0.01;对角线上标注下划线的数字为各变量对应的内部一致性系数;NA表示不适用

表3 验证性因子分析结果

模型χ2/dfCFITLIGFIIFIRMSEA单因子模型:NS+NI+AT +AC3.6160.6780.6540.6450.6810.101二因子模型:NS+NI;AT +AC3.1920.7310.7100.6690.7330.092三因子模型:NS+NI;AT;AC2.3320.8370.8240.7780.8390.072四因子模型:NS;NI;AT;AC1.7060.9140.9070.8540.9150.042

注:NS=网络规模;NI=网络强度;AT=情感信任;AC=吸收能力

3.4 主效应与调节效应检验

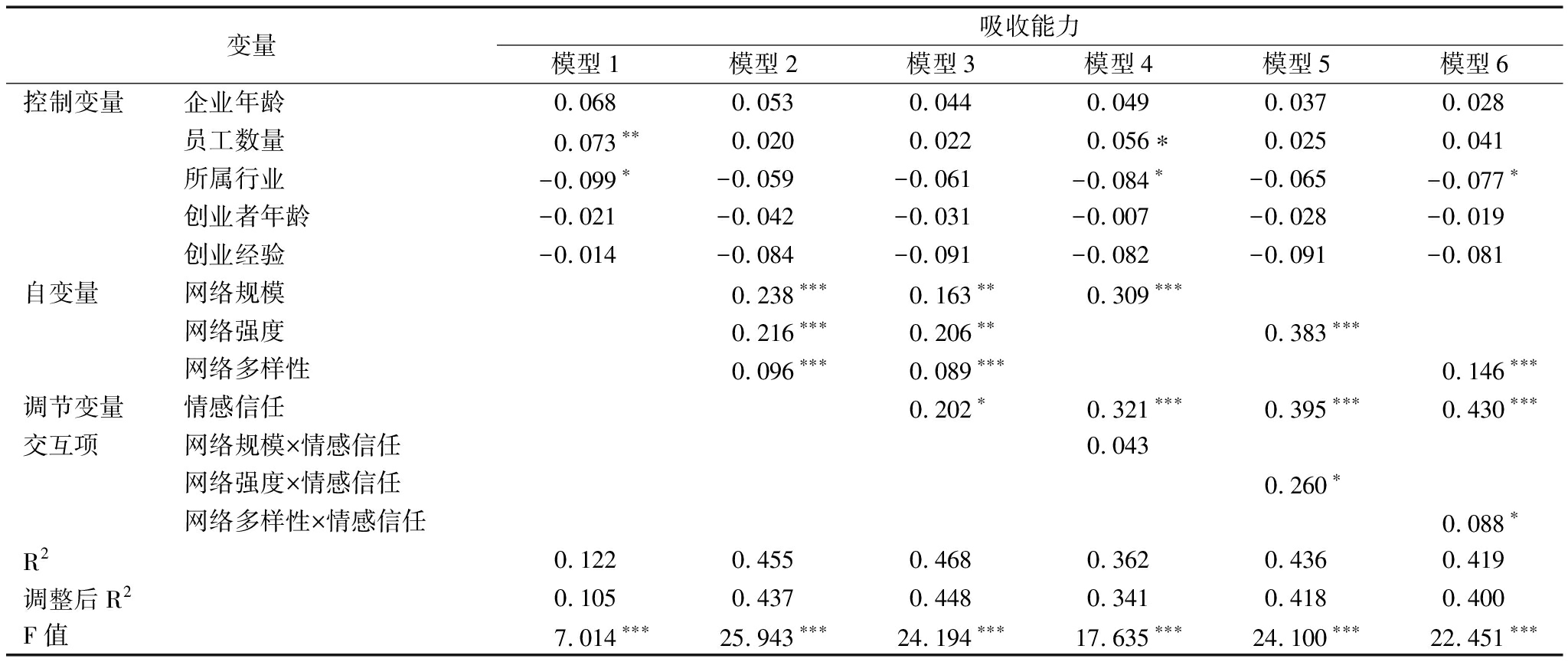

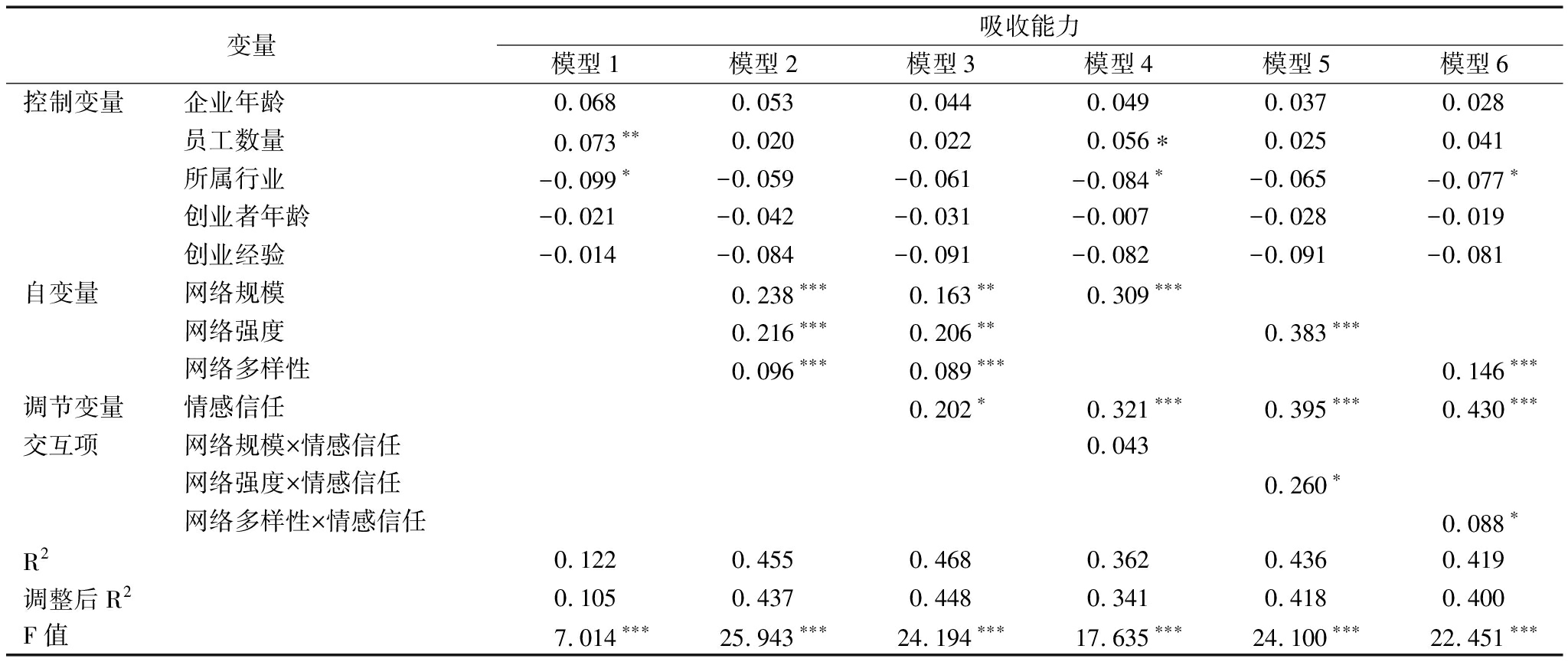

采用层次回归分析的方法对相关假设进行检验,得到如表4所示的回归结果。在检验调节效应时,先对自变量(网络规模、网络强度、网络多样性)和调节变量(情感信任)作中心化处理以避免自变量和交互项之间的共线性问题。

主效应:模型1检验控制变量对吸收能力的影响,模型2将自变量引入方程,检验网络规模、网络强度和网络多样性对吸收能力的影响,结果表明,网络规模、网络强度和网络多样性对吸收能力都具有显著正向影响(β=0.238,p<0.001;β=0.216,p<0.001;β=0.096,p<0.001),因此H1a、H1b和H1c得到验证。

调节效应:模型3将调节变量(情感信任)引入方程,检验情感信任对吸收能力的影响,结果表明,情感信任对吸收能力具有显著正向影响(β=0.202,p<0.05)。模型4在引入自变量(网络规模)和调节变量(情感信任)的基础上,增加网络规模与调节变量的交互项,检验情感信任对于网络规模和吸收能力关系的调节效应,结果显示,情感信任对于创业网络和吸收能力的关系没有显著调节作用(β=0.043,p>0.1),因此H2a不成立。模型5依次引入自变量(网络强度)、调节变量以及网络强度与调节变量的交互项,检验情感信任对网络强度和吸收能力关系的调节效应,结果显示,网络强度与情感信任的交互项系数显著(β=0.260,p<0.05),因此情感信任对网络强度和吸收能力的关系具有显著正向调节作用,H2b得到验证。模型6依次引入自变量(网络多样性)、调节变量以及网络多样性与调节变量的交互项,检验情感信任对网络多样性和吸收能力关系的调节效应,结果表明,网络多样性与情感信任的交互项系数显著(β=0.088,p<0.05),因此,情感信任正向调节网络多样性和吸收能力的关系,H2c得到验证。

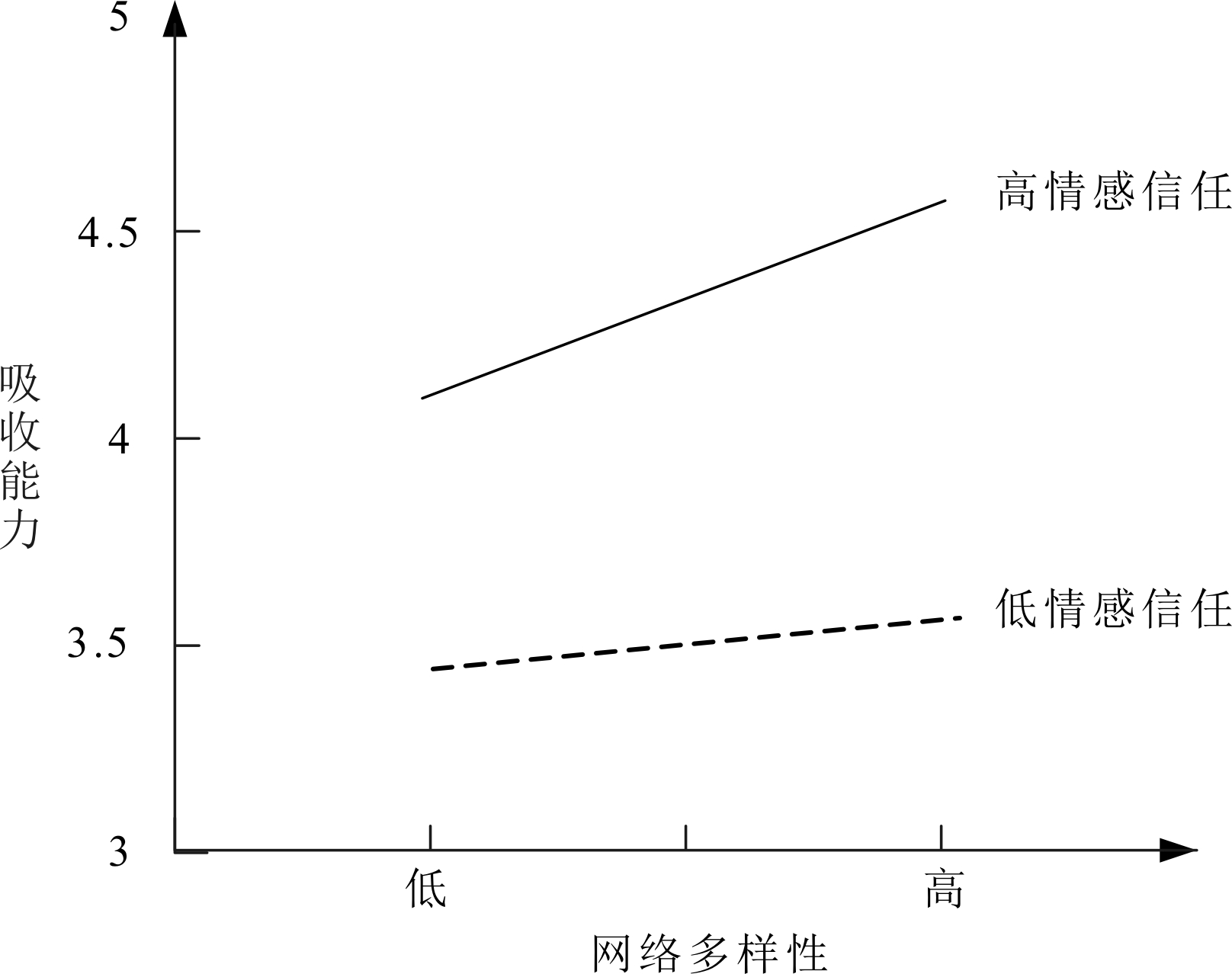

通过绘制调节效应图,可以更加直观地展示情感信任对网络强度和吸收能力关系、网络多样性和吸收能力关系间的调节作用,如图2和图3所示。从图中可以看出,高情感信任情景下,网络强度和吸收能力之间具有更强的正向关系,网络多样性和吸收能力之间的正向关系也更为显著。

表4 层次回归结果

变量吸收能力模型1模型2模型3模型4模型5模型6控制变量企业年龄0.0680.0530.0440.0490.0370.028员工数量0.073∗∗0.0200.0220.056∗0.0250.041所属行业-0.099∗-0.059-0.061-0.084∗-0.065-0.077∗创业者年龄-0.021-0.042-0.031-0.007-0.028-0.019创业经验-0.014-0.084-0.091-0.082-0.091-0.081自变量网络规模0.238∗∗∗0.163∗∗0.309∗∗∗网络强度0.216∗∗∗0.206∗∗0.383∗∗∗网络多样性0.096∗∗∗0.089∗∗∗0.146∗∗∗调节变量情感信任0.202∗0.321∗∗∗0.395∗∗∗0.430∗∗∗交互项网络规模×情感信任0.043网络强度×情感信任0.260∗网络多样性×情感信任0.088∗R20.1220.4550.4680.3620.4360.419调整后R20.1050.4370.4480.3410.4180.400F值7.014∗∗∗25.943∗∗∗24.194∗∗∗17.635∗∗∗24.100∗∗∗22.451∗∗∗

注:*为p<0.05,**为p<0.01,***为p<0.001

4 结论与启示

4.1 研究结论

通过上述实证分析,得到以下结论:

(1)已有关于企业吸收能力的研究大多集中在创新领域,主要探讨企业不同创新网络结构对吸收能力的影响。本研究从创业网络结构特征出发,结合中国关系社会人脉以及关系资源这一对创业成功至关重要的背景,引入情感信任权变因素,检验创业网络结构特征对企业吸收能力的积极作用。结果表明,网络规模、网络强度和网络多样性对吸收能力均具有显著正向影响,该结论丰富了社会网络理论和创业网络效应研究,验证了社会网络结构特征对吸收能力具有正向影响的观点在创业研究领域的适用性,是对社会网络理论与吸收能力理论整合的有益探索。此外,情感信任对吸收能力的正向影响得到验证,说明以血缘及情感为纽带的情感信任关系可以有效促进信息和知识获取、消化、转化及应用,进一步深化了朱秀梅等(2010)关于初创企业关系信任可以有效提高知识资源获取的观点。

(2)情感信任正向调节网络强度与吸收能力的关系及多样性和吸收能力的关系,说明在较高的情感信任水平下,创业者和企业与网络成员间保持良好的交流和互动,维持网络成员的多样性,可使企业对信息和知识的识别、获取、整合和运用效果更加显著。企业对外部信息和知识的吸收能力是创业机会开发的重要前提与保证,该研究结果是对任胜钢等(2016)关于情感信任可以正向调节网络跨度(即网络多样性)与创业机会开发关系的进一步探索。而情感信任在网络规模与吸收能力间无显著调节作用,产生这一结果的可能原因是,与具有一定规模的网络关系维持较高水平的情感信任,往往需要创业者付出更多时间成本和感情投入,而人情社交压力及有限的时间与精力,都将使企业对信息和知识的吸收效果极大减弱,导致情感信任的调节作用不显著。情感信任这一权变因素在创业网络结构特征的两个维度与吸收能力间的调节作用得到验证,体现出在中国关系社会情境中人脉关系和人情交往的重要性。在有良好情感基础的关系网络中,创业者和企业往往可以跨越人际隔阂和组织边界,在关系主体间形成信息和知识交换、转化的惯例及机制,可以优先获得更多真实可靠的信息和知识资源,提高信息和知识同化、转换和应用的效率与效果,为企业机会开发、知识创造以及成长绩效提升助力。因此,该研究结果丰富和发展了中国情景的创业管理理论。

4.2 管理启示

(1)创业者应该从改善创业网络结构的角度提高企业吸收能力。具体而言,通过建立更多的社会网络联系提高网络关系规模,进而增加企业的信息源和知识源;通过增加与网络成员的交流互动提高网络关系强度,进而提高企业获得和利用信息、知识的机会与效率;通过扩展不同背景的人脉增加网络关系多样性,进而增加信息和知识获取的丰富性和多样性。

(2)创业者要注重提高创业网络关系质量,努力营造网络关系中良好的情感信任情景。信任是人际关系的“胶水”和“润滑剂”[34],网络成员间良好的情感信任环境可以使信息、知识的交换、分享、吸收和利用更为高效,一方面,创业者应该充分利用和开发已有的关系网络,特别是在企业资源缺乏、合法性不足的早期阶段,通过与亲戚、朋友和同事保持密切的交流和沟通,积极地向他们反映创业过程中遇到的问题和困难,认真倾听他们给予的建议和意见,在不断交流和互动中获得关键信息、知识以及情感支持,同时,通过开展经常性的网络活动,如定期聚餐、茶叙、网络交流、娱乐等,维系好已有的网络关系,使这些关系可以在整个创业过程中发挥积极作用;另一方面,创业者要积极拓展人脉和交际圈,通过利用已有关系网络,提升个人能力、品质和魅力,提高企业信誉以及产品或服务质量等方式,努力占据和开发更多的“结构洞”,形成更大的关系网络和更为紧密的网络关系,并使个人和企业在网络关系中建立良好的情感信任基础。

4.3 不足与展望

(1)本文从情感信任情景的角度揭示了创业网络的结构特征对吸收能力的影响,但没有进一步探讨对企业绩效的作用机制,下一步可以以吸收能力为中介变量,考察吸收能力在网络结构和企业绩效间的中介作用。

(2)本研究的理论模型对于吸收能力的测量和考察是整体性的,没有分析网络结构对吸收能力各个维度的影响,今后可以从吸收能力的多个维度研究不同信任情景下创业网络结构、吸收能力与企业绩效的作用机制,以更好地揭示变量间各维度的关系。

(3)以信任存在的基础为依据可以将信任分为情感信任和认知信任两种形式,本文只分析了情感信任情景下创业网络结构特征对吸收能力的影响,以后可以从情感信任和认知信任两种情景下探索网络结构与吸收能力的作用机制,并借鉴党兴华等[35]的研究通过将数据分组的方式对信任情景作进一步细分,考察更为具体和复杂的信任情景下(高情感高认知、高情感低认知、低情感高认知、低情感低认知)网络结构和吸收能力关系的差异。

(4)已有研究表明,情感信任和认知信任在创业机会识别阶段及企业成长阶段的作用存在明显差异[30],因此未来研究可以进一步探讨在创业和企业发展的不同阶段,情感信任和认知信任两种情景在创业网络结构特征与企业吸收能力关系中的调节作用差异。

(5)本研究基于中国关系社会和儒家文化的特定情境展开,所得结论可能在其它文化和背景下不具有适用性,未来可以进一步对其它文化和背景下的创业网络结构特征对企业吸收能力的影响展开探索,并比较不同文化和背景下所得研究结果的差异。

参考文献:

[1] 韩炜,薛红志.基于新进入缺陷的新企业成长研究前沿探析[J].外国经济与管理,2008,30(5):14-21.

[2] 蔡莉,单标安,刘钊,等.创业网络对新企业绩效的影响研究——组织学习的中介作用[J].科学学研究,2010,28(10):1592-1600.

[3] 尹苗苗,李秉泽,杨隽萍.中国创业网络关系对新企业成长的影响研究[J].管理科学,2015,28(6):27-38.

[4] 陈熹,范雅楠,云乐鑫.创业网络、环境不确定性与创业企业成长关系研究[J].科学学与科学技术管理,2015(9):105-116.

[5] SHU R,REN S,ZHENG Y.Building networks into discovery: the link between entrepreneur network capability and entrepreneurial opportunity discovery[J].Journal of Business Research,2018,85:197-208.

[6] NEWBERT S L,TORNIKOSKI E T,QUIGLEY N R .Exploring the evolution of supporter networks in the creation of new organizations[J].Journal of Business Venturing,2013,28(2):281-298.

[7] HITE J M.Evolutionary processes and paths of relationally embedded network ties in emerging entrepreneurial firms[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(1):113-144.

[8] MILANOV H,FERNHABER S A.The impact of early imprinting on the evolution of new venture networks[J].Journal of Business Venturing,2009,24(1):46-61.

[9] BIRLEY S.The role of networks in the entrepreneurial process[J].Journal of Business Venturing,1985,1(1):107-117.

[10] LARSON A,STARR J A.A network model of organization formation[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1993,17(2):5-15.

[11] HANSEN E L.Entrepreneurial networks and new organization growth[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1995,19(4): 7-19.

[12] HOANG H,ANTONCIC B.Network-based research in entrepreneurship: a critical review[J].Journal of Business Venturing,2003,18(2):165-187.

[13] 胡海青,王兆群,张颖颖,等.创业网络、效果推理与新创企业融资绩效关系的实证研究——基于环境动态性调节分析[J].管理评论,2017,29(6): 61-72.

[14] 任胜钢,舒睿.创业者网络能力与创业机会:网络位置和网络跨度的作用机制[J].南开管理评论,2014,17(1): 123-133.

[15] 朱秀梅,李明芳.创业网络特征对资源获取的动态影响[J].管理世界,2011,6:105-115.

[16] COHEN W M,LEVINTHAL D A.Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[17] MOWERY D C,OXLEY J E.Inward technology transfer and competitiveness: the role of national innovation systems[J].Cambridge Journal of Economics,1995,19(1):67-93.

[18] ZAHRA S A,GEORGE G.Absorptive capacity: a review,reconceptualization,and extension[J].Academy of Management Review,2002,27(2):185-203.

[19] CAMISON C,FORES B.Knowledge absorptive capacity: new insights for its conceptualization and measurement[J].Journal of Business Research,2010,63(7):707-715.

[20] 秦佳良,张玉臣.个人知识吸收能力与双元创新关系研究[J].科技进步与对策,2018,35(8):128-136.

[21] 范公广,施杰.组织惰性与市场知识转移关系研究——吸收能力的中介作用[J].科技进步与对策,2017,34(21):111-117.

[22] DANIELA C A,GIOVANNI S B,DANIELA C A,et al.Managing knowledge for business performance improvement[J].Journal of Knowledge Management,2012,16(4):515-522.

[23] MAYER R C,DAVIS J H,SCHOORMANF D.An integrative model of organizational trust[J].The Academy of Management Review,1995,20(3):709-734.

[24] CHUA R Y J,MORRIS M W,INGRAM P.Guanxi versus networking: distinctive configurations of affect- and cognition-based trust in the networks of Chinese and American managers[J].Journal of International Business Studies,2009,40(3):490-508.

[25] REN S,SHU R,BAO Y,et al.Linking network ties to entrepreneurial opportunity discovery and exploitation: the role of affective and cognitive trust[J].International Entrepreneurship & Management Journal,2016,12:465-485.

[26] MCALLISTER D J.Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations[J].The Academy of Management Journal,1995,38(1):24-59.

[27] REMPEL J K,HOLMES J G,ZANNA M D.Trust in close relationships[J].Journal of Personality and Social Psychology,1985,49(1):95-112.

[28] NGUYEN T V,CLAIRE L,BRYANT S E.The social dimension of network ties between entrepreneurial firms: Implications for information acquisition[J].Journal of Applied Management and Entrepreneurship,2003,8(2):29-47.

[29] 罗家德.关系与圈子:中国人工作场域中的圈子现象[J].管理学报,2012,9(2):165-171.

[30] ZAHRA S A.A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1993,17(4):5-21.

[31] 蔡莉,单标安.创业网络对新企业绩效的影响——基于企业创建期、存活期及成长期的实证分析[J].中山大学学报(社会科学版),2010,50(4):189-197.

[32] ROBERTS N.Absorptive capacity,organizational antecedents,andenvironmental dynamism[J].Journal of Business Research,2015,68(11):2426-2433.

[33] PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B,LEE J Y,et al.Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[34] JACK S L,ANDERSON A R.The effects of embeddedness on the entrepreneurial process[J].Journal of Business Venturing,2002,17(5):467-487.

(责任编辑:林思睿)