0 引言

2017年5月,习近平总书记在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛上倡议启动“一带一路”科技创新行动计划,大力推进“一带一路”沿线国家科技合作,把科技创新和“一带一路”紧密结合,推动“一带一路”高质量持续发展,使之真正成为科技合作之路、创新之路。中国自2001年启动“走出去”战略一路走来,发展迅猛,中国对外直接投资流量从2003 年的28.55亿美元增加到2018年的1 701.1亿美元。2013年中国启动“一带一路”建设,迅速开拓了新的外部发展空间,也拉动了国内经济发展。“一带一路”沿线国家经济总量现已达到世界经济总量的30%,强大的经济增长空间为中国企业提供了新机遇。据统计,2018年中国企业对“一带一路”沿线56个国家实现非金融类直接投资156.4亿美元,占中国同期总额的13%。

当前,世界经济形势严峻,单边主义、贸易保护主义加剧,内顾倾向抬头,中国经济的外部环境正在发生重大变化,中国开放型经济的发展空间受阻,比较优势受到削弱,需要转换思路,从低成本竞争转向以创新为基础的合作共赢模式,加快推进“一带一路”科技创新行动计划。科技创新是国家竞争力和现代化经济体系的战略支撑,东道国技术水平及科技创新状况是其吸引国外投资的重要影响因素,中国的对外资本输出和技术输出应当注重利用东道国科技资源,实现合作共赢。东道国科技状况对外来投资的作用受到东道国制度质量等多种因素的影响,“一带一路”沿线各国的制度质量和政府治理水平普遍较低,不同程度制约着沿线各国科技创新,进而影响中国直接投资。所以,从制度质量视角研究“一带一路”沿线国家科技创新对中国对外直接投资的影响有着重要理论意义和实践价值。

1 文献综述

专门从东道国制度质量视角研究东道国技术创新对外来直接投资影响的文献尚未发现,相关文献基本是从对外直接投资的区位因素等视角对东道国制度及技术因素进行附带性研究。所以,本文分别从东道国技术创新与外来直接投资、东道国制度质量与外来直接投资两个方面进行文献综述。

英国学者弗里曼于1987年出版《技术政策与经济绩效: 日本国家创新系统的经验》一书,首次使用“国家创新系统”概念,认为日本经济得以成功的法宝是借助国家创新工程成功实现技术赶超。关于东道国科技创新与外来直接投资关系的研究兴起于本世纪初。Konings[1]利用面板数据研究了外来直接投资与保加利亚、罗马尼亚和波兰3个东欧新兴市场经济国家企业生产绩效与技术创新的关系,认为这3个国家技术创新层次较低,难以对外来直接投资产生吸引力;Love[2]研究了美国对主要经济合作与发展组织(OECD)国家的直接投资和技术创造问题,认为这些东道国的技术进步对外来投资缺乏吸引力,因为跨国公司对外投资在技术方面的动机一般不是利用东道国现有技术优势,而是为了获得外来投资溢出效应产生的新技术并将其从东道国转移到跨国公司;Lee[3]基于企业级面板数据研究了日本跨国公司对美国直接投资的知识溢出问题,认为日本的投资促进了美国技术创新,而美国技术进步反过来吸引了更多日本投资;Dhrifi[4]基于1990-2012年83个发达国家和发展中国家的数据,建立了外国直接投资、技术创新和经济增长相互关系的联立方程模型,重点考察了技术创新在外来直接投资与经济增长关系中的作用,认为东道国技术创新可以改善投资环境,提升外来投资效益,有助于外资引进;Garcia等[5]基于西班牙制造业企业数据,研究了外来直接投资与东道国企业创新绩效之间的关系,认为由于本地企业技术创新力度和成果等不足,本地企业技术创新未能有效促进外来投资增加,无论是行业层面还是企业层面的外来投资都与本地企业创新呈负向关系。

关于东道国技术创新对中国直接投资的影响,中国国内学者的研究结论普遍认为东道国技术进步有助于吸引中国直接投资。李猛、于津平[6]采用GMM方法对2003-2007年中国直接投资与74个东道国区位优势的关系进行分析,认为东道国技术水平的提高不会显著引起中国直接投资变化;张宏和王建[7]运用分量回归法,以东道国专利指标测量东道国技术水平,考察东道国区位因素对中国OFDI流量的影响,认为东道国技术水平对中国对外直接投资的影响不显著;蒋冠宏、蒋殿春[8]依据区位选择理论,采用投资引力模型对2003-2009年中国对95个国家的OFDI数据进行分析,认为中国对外直接投资与东道国技术成熟度正相关,寻求技术是中国企业对外直接投资的一个重要动机;张吉鹏、衣长军[9]基于企业层面数据考察了东道国技术禀赋与中国企业OFDI区位选择之间的关系,研究发现东道国技术装备、创新能力以及专利等技术禀赋对中国企业OFDI有显著正向影响;沙文兵[10]研究了东道国因素对中国对外直接投资逆向技术溢出的影响,结果表明,以R&D经费投入和居民专利申请数量表征的东道国科技创新有助于提升外来直接投资效益,对中国对外直接投资具有显著正向影响。

从东道国制度质量和政府治理视角研究外来直接投资的研究成果也始见于本世纪初。Globerman & Shapiro[11]采用两阶段估计法分析了美国对外直接投资的决定因素,认为自由透明的市场、健全的法律制度、较高的政府效率等对美国投资导向起着重要作用;Jay & Anil[12]研究了制度变量等对发展中国家外商直接投资存量积累的解释力,认为政治风险会抑制投资,制度因素对外国直接投资流动的影响具有不确定性;Oliver & Manop[13]的研究结果表明,在政府治理良好的发展中国家,腐败和政治不稳定是对投资影响最大的治理指标;Saidi & Ochi等[14-15]对发达和发展中国家外国直接投资进行比较研究,认为东道国政治稳定和监管质量对外国直接投资流入有重大影响;Shah & Afridi[16]研究认为,政治稳定和监管质量对南亚区域合作联盟国家的外商投资具有正向效应,而腐败则有反向效应;Buckley & Clegg[17]研究发现,中国企业比较偏好向政治风险较高的东道国进行投资,其原因可能是中国企业缺乏全面评估东道国风险的能力等;Kolstad & Wiig[18]对中国对外直接投资的东道国决定因素进行了计量分析,发现中国对非经合组织国家的投资与制度因素关联不大,与自然资源密切相关;Mumtaz & Smith[19]研究发现,中国在发展中国家和新兴国家投资的驱动因素除低工资结构、市场机会、经济规模外,还包括国家风险、经商便利性等因素。

从东道国制度质量视角研究外来直接投资的文献在中国出现较晚,但随着中国“走出去”战略的快速推进,尤其是2013年“一带一路”倡议提出后,众多学者开展了相关研究。张中元等[20-21]借助面板门槛回归模型考察了东道国制度质量对中国 OFDI 的影响,认为制度质量的提高会促进中国 OFDI 流向低收入和高收入水平经济体,但无助于流向中等收入水平经济体;王永钦和杜巨澜等[22]研究认为,中国 OFDI 的重要关注因素主要是政府治理水平中的政府效率、监管质量和腐败控制等;曲智和杨碧琴等[23]采用GMM差分理论模型研究了“一带一路”沿线国家制度质量对中国对外直接投资的影响,发现东道国内部的政府执行力、腐败管控以及政局是否稳定等直接影响中国企业投资;刘娟[24]借助Heckman模型的考察结果认为,“一带一路”沿线东道国经济制度对中国跨国企业OFDI投资规模没有抑制作用,但其政治制度环境对中国OFDI有较大影响;付韶军[25]研究认为,法律规则、监管质量对 “一带一路”沿线发展中国家和资源一般国家的中国投资具有显著正向效应;田晖和宋清等[26]的研究结果表明,“一带一路”沿线东道国法治制度质量对中国直接投资区位选择具有消极影响。

综上所述,现有文献基本上是从对外直接投资区位因素视角对东道国制度及技术因素对外来直接投资的影响进行附带性研究。其中,关于东道国技术创新与外来直接投资的关系,国内外学者研究结论倾向于认为东道国技术创新与外来直接投资正相关。关于“一带一路”沿线国家科技创新问题,学者们多从“一带一路”与中国国内创新的相互影响视角进行研究。关于东道国制度质量与中国对外直接投资的关系,相关文献都认为东道国制度质量是影响中国对其直接投资的一个重要因素,但对制度质量各指标的影响方向、影响程序、影响机制,研究结论不尽相同,甚至相互矛盾。究其原因,主要是各文献的理论依据、研究对象、研究方法、数据来源等存在差异。现有文献的主要不足之处是研究内容碎片化,“一带一路”沿线东道国科技创新对中国直接投资的影响是具有重大理论和实践意义的课题,但缺乏全面、系统、深入研究,只有一些附带性研究。相关学术研究落后于中国企业正在快速进军海外市场的实践步伐,也与中国中央政府“一带一路”科技创新行动计划的要求相距甚远。本文旨在从东道国制度因素视角,基于门槛效应方法,分析“一带一路”沿线东道国科技创新对中国对外直接投资的影响,定量分析东道国制度因素的作用,推动相关研究走向深入。

2 模型与变量说明

2.1 模型设定

基于文献研究和经验假说,本文构建单门槛面板模型:

(1)

其中,OFDIit为中国第t年对某国的直接投资量(存量),qit是门槛变量,λ为门限参数,I(·)是指标函数,向量Zit是核心解释变量,Xit是控制变量,αi是个体项,向量β与γ是待估计的参数,εit是误差项。

东道国科技创新及制度质量对中国OFDI影响的双门槛模型如下:

(2)

其中,λ1、λ2为门槛参数,且λ1<λ2。

2.2 变量说明

(1)被解释变量:中国对外直接投资存量(OFDI)。 中国历年对外直接投资流量中存在的负值会加大数据分析不确定性,所以,本文采用中国OFDI的存量数据作为被解释变量。

(2)核心解释变量:东道国研发强度(RDG)。 从国家层面来看,科技创新是创造和应用新知识、技术、生产方式及管理模式,开发新产品,提高产品和服务质量的过程。科技创新包括科技基础、制度建设、资金、人才、创新环境等要素,是各创新要素交互作用下的复杂巨系统。国家创新能力研究应该从创新资源投入、知识创造以及创新产出与绩效影响等整个创新链选择指标。一般文献衡量国家科技创新的指标主要有研发经费支出、研发人员总量、发明专利申请量和授权量等。本文选择东道国研发强度(研发经费与国内生产总值之比)作为门槛变量。研发强度是国际上用于衡量一国或地区在科技创新方面努力程度的重要指标,也是国际社会衡量一个国家是否进入创新型国家的重要指标。研发强度反映一国研发投入总量与经济总量的比例关系,它比研发经费支出、研发人员总量等指标更能综合反映一国科技创新状况。

(3)控制变量:①东道国经济发展水平(PGDP)。人均国内生产总值一定程度上比较客观地反映了社会发展水平和发展程度,是了解和把握一个国家或地区宏观经济运行状况的重要指标。本文以人均国内生产总值表示东道国经济发展水平;②东道国失业率(UEP)。失业率与经济增长率具有反向对应变动关系,东道国失业率状况可以直接影响东道国对吸引外商直接投资的态度和政策。所以,本文将东道国失业率纳入控制变量;③东道国外资开放度(OPEN)。东道国如果采取宽松的外资政策,将降低外部不确定性引致的交易成本和信息成本,从而有利于中国资本的流入,反之,则对中国资本流入产生抑制作用。本文用东道国引进外资额占GDP比重表示东道国外资开放度。

(4)门槛变量:东道国政府治理能力。 门槛效应指一个经济参数达到特定数值后引起另外一个经济参数突然转向其它发展形式的现象,作为原因现象的临界值称为门槛值。本研究旨在考察“一带一路”沿线各国制度质量在东道国科技创新影响中国 OFDI过程中的作用,因而选择世界银行发布的全球治理指数(WGI)作为门槛变量。该指数对世界各国制度质量进行量化评估,包括六大指标,即政治稳定程度(PV)、施政有效性(GE)、规制质量(RQ)、法治程度(RL)、贪腐控制(CC)、公民参政与问责(VA)。

2.3 数据来源与变量描述性统计

在中国“一带一路”官网(www.jidaiyilu.gov.cn)统计的71个“一带一路”沿线国家中,基于数据可得性,本文选择了数据相对完整的50个国家作为分析对象国(剔除的21个国家多为中国直接投资稀少的小国),并采用均值插补法对个别缺失数据予以补齐。

中国第一次对外发布中国非金融类对外直接投资统计数据书面报告的时间是2003年。因此,本文数据时间期限为2003-2017年。其中,中国OFDI数据来自于商务部公布的各年度《中国对外直接投资统计公报》;各东道国的国内生产总值、人口数、失业率及利用外资数据来源于世界银行数据库;作为门槛变量的政府治理和研发强度数据来源于世界银行数据库。

为消除异方差性带来的不利影响,对OFDI、PGDP、UEP、OPEN变量进行对数化处理。由于中国对个别国家个别年份的OFDI数值为0,直接进行对数处理会出现数据缺失和自选择问题,因此,将OFDI变量加1再取对数,使原来为0数值的对数值仍然为0。

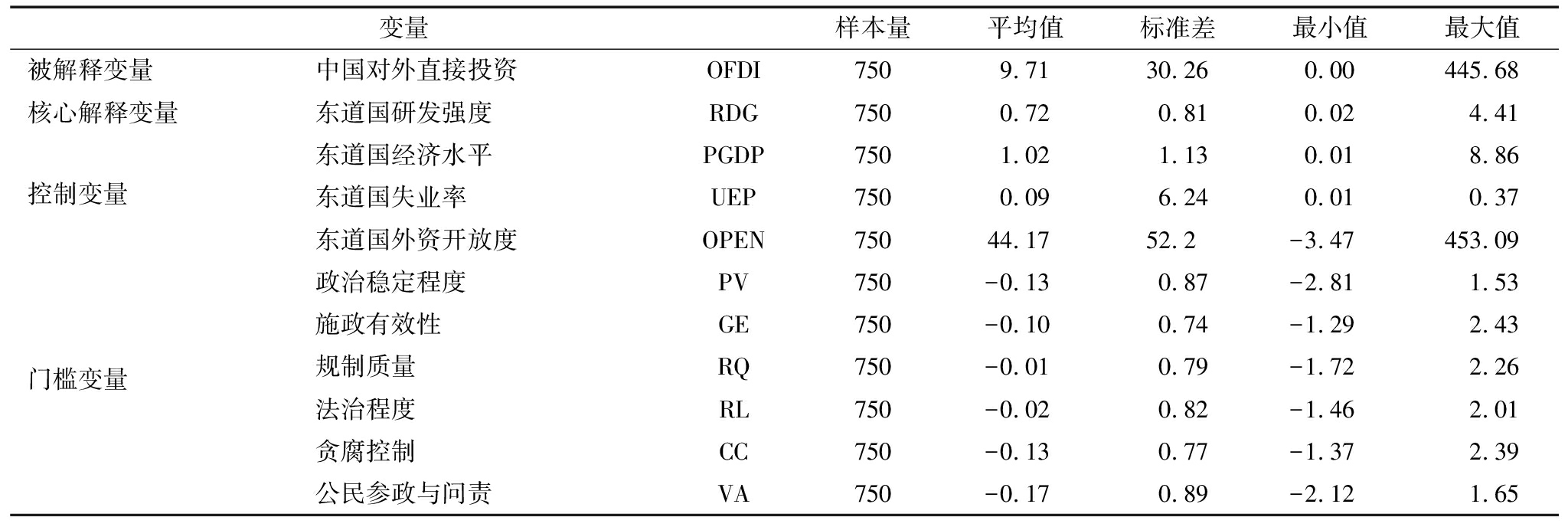

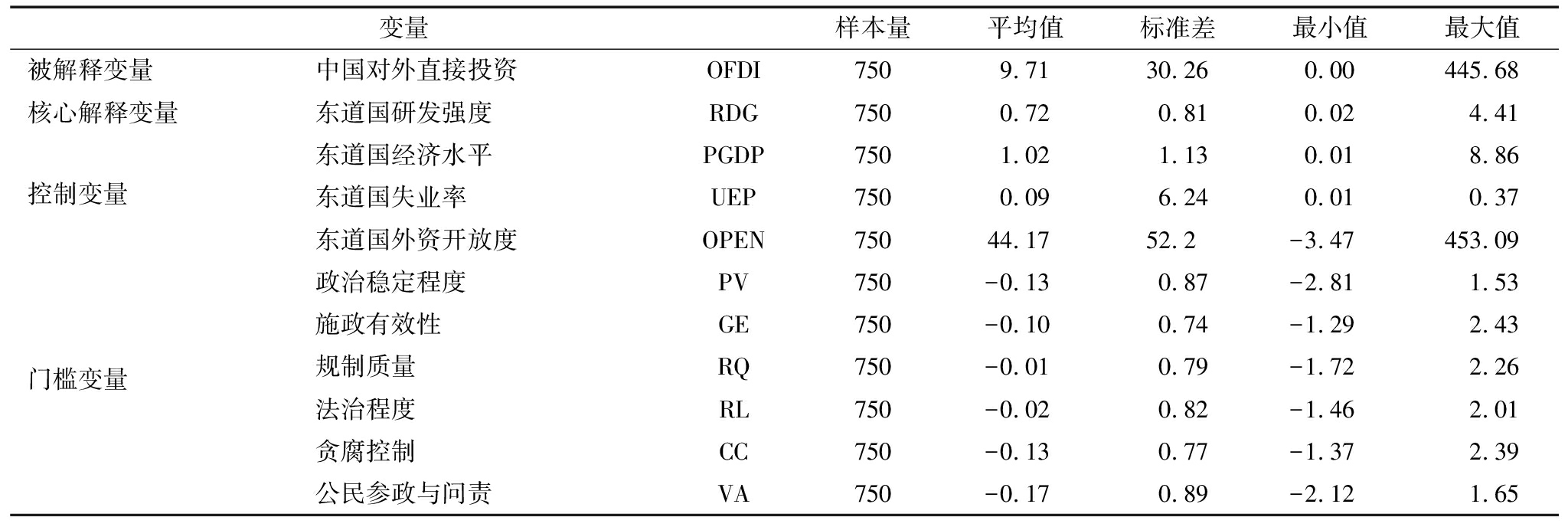

为厘定各个变量的基本特征,对上述变量进行描述性统计,如表1所示。

世界银行的六大政府治理指标取值范围均为[-2.5,2.5],得分越高说明该国政府治理水平越高。表1显示,作为研究对象的50个“一带一路”沿线国家的6个政府治理指标大多为接近于0的负值,表明“一带一路”沿线国家的政治稳定程度、施政有效性、规制质量、法治程度、贪腐控制及公民参政与问责状况都不容乐观,中国对这些国家进行直接投资的政府治理风险较大,这些国家科技创新状况对中国OFDI的影响具有复杂性。

表1 各变量描述性统计结果

变量样本量平均值标准差最小值最大值被解释变量中国对外直接投资OFDI7509.7130.260.00445.68核心解释变量东道国研发强度RDG7500.720.810.024.41控制变量东道国经济水平PGDP7501.021.130.018.86东道国失业率UEP7500.096.240.010.37东道国外资开放度OPEN75044.1752.2-3.47453.09门槛变量政治稳定程度PV750-0.130.87-2.811.53施政有效性GE750-0.100.74-1.292.43规制质量RQ750-0.010.79-1.722.26法治程度RL750-0.020.82-1.462.01贪腐控制CC750-0.130.77-1.372.39公民参政与问责VA750-0.170.89-2.121.65

3 门槛检验与实证结果

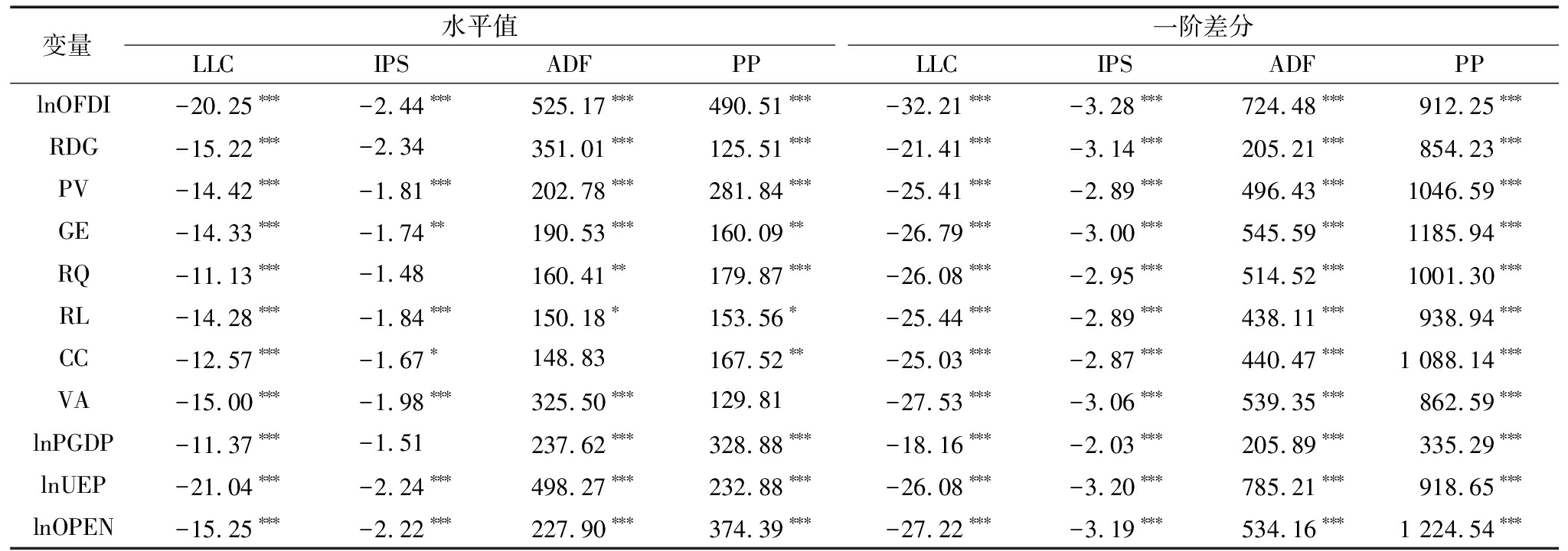

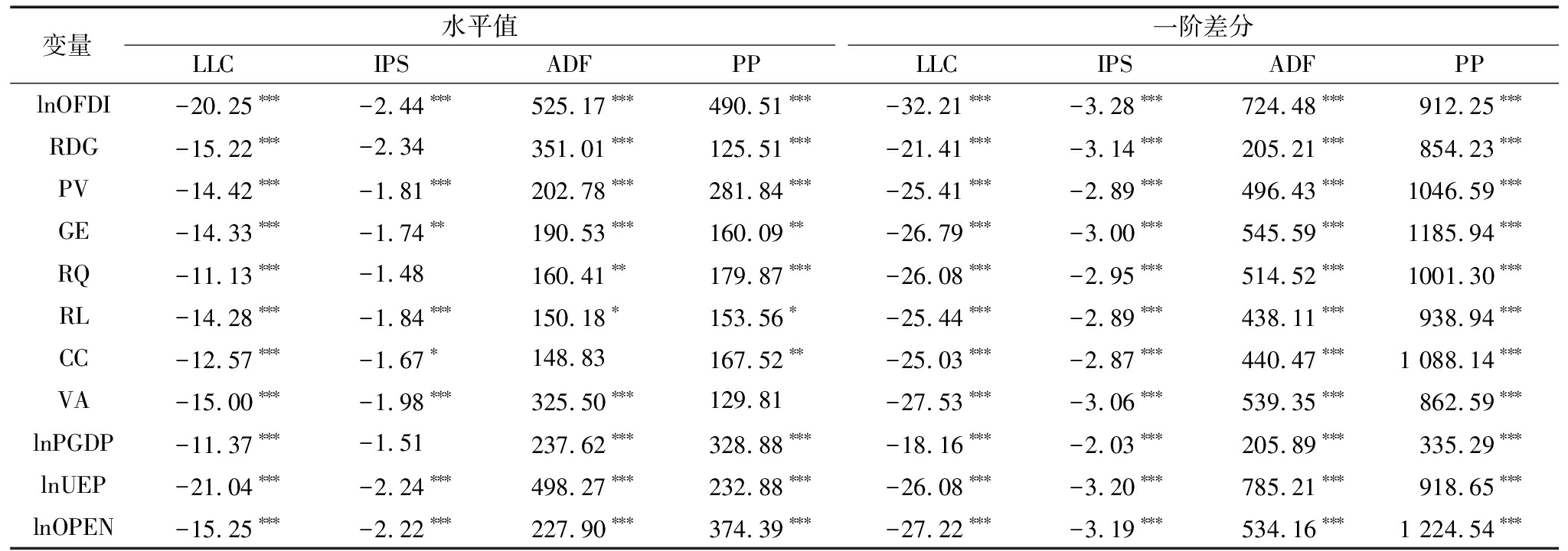

3.1 面板数据平稳性检验

门槛面板数据模型的有效性依赖于门槛变量的平稳性。为避免出现虚假回归,本文采用4种方法对上述变量的水平值和一阶差分值进行检验。结果显示,各一阶差分值表现平稳,符合建模要求,具体如表2所示。

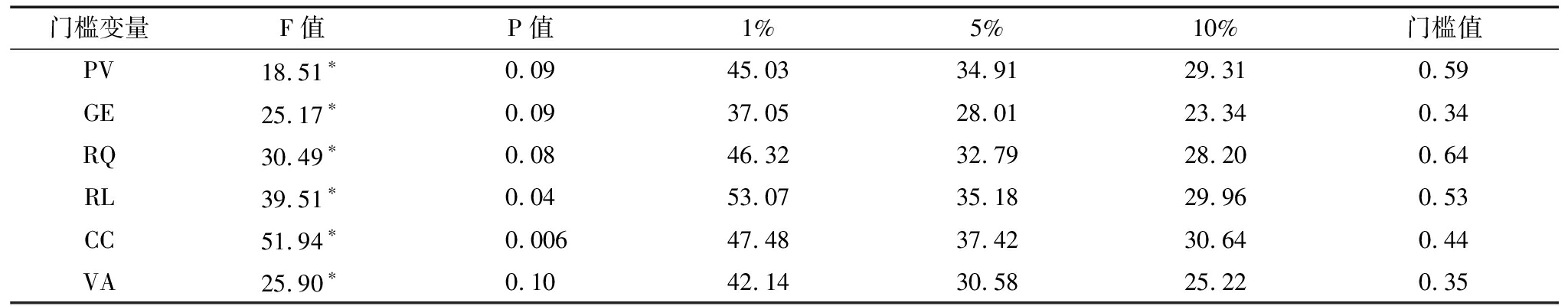

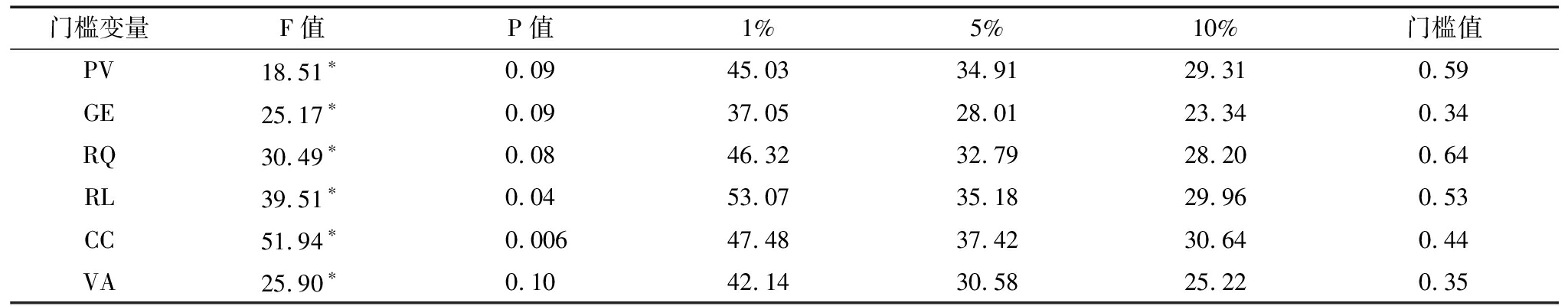

3.2 门槛存在性检验

在“一带一路”背景下,东道国政府治理的6个指标是否都存在影响中国OFDI的门槛效应?为了全面检验这一问题,本文分别将6个指标作为门槛变量带入模型进行检验,依次估计单一门槛模型和双重门槛模型。检验结果发现,东道国政府治理的6个门槛变量都存在单一、显著的“临界值”,通过了单一门槛检验,结果如表3所示。

东道国政府治理的6个门槛变量有单一门槛值的检验结果说明,东道国政府治理的各项指标在影响中国OFDI时均有U型拐点,只有东道国治理水平超过门槛值,才能充分有效地促进中国OFDI增加。如果东道国治理水平低于门槛值,就会对中国OFDI增长速度产生抑制作用,但这并不意味着中国在这些东道国的OFDI绝对量不会增加。

表2 单位根检验结果

变量水平值LLCIPSADFPP一阶差分LLCIPSADFPPlnOFDI-20.25∗∗∗-2.44∗∗∗525.17∗∗∗490.51∗∗∗-32.21∗∗∗-3.28∗∗∗724.48∗∗∗912.25∗∗∗RDG-15.22∗∗∗-2.34351.01∗∗∗125.51∗∗∗-21.41∗∗∗-3.14∗∗∗205.21∗∗∗854.23∗∗∗PV-14.42∗∗∗-1.81∗∗∗202.78∗∗∗281.84∗∗∗-25.41∗∗∗-2.89∗∗∗496.43∗∗∗1046.59∗∗∗GE-14.33∗∗∗-1.74∗∗190.53∗∗∗160.09∗∗-26.79∗∗∗-3.00∗∗∗545.59∗∗∗1185.94∗∗∗RQ-11.13∗∗∗-1.48160.41∗∗179.87∗∗∗-26.08∗∗∗-2.95∗∗∗514.52∗∗∗1001.30∗∗∗RL-14.28∗∗∗-1.84∗∗∗150.18∗153.56∗-25.44∗∗∗-2.89∗∗∗438.11∗∗∗938.94∗∗∗CC-12.57∗∗∗-1.67∗148.83167.52∗∗-25.03∗∗∗-2.87∗∗∗440.47∗∗∗1 088.14∗∗∗VA-15.00∗∗∗-1.98∗∗∗325.50∗∗∗129.81-27.53∗∗∗-3.06∗∗∗539.35∗∗∗862.59∗∗∗lnPGDP-11.37∗∗∗-1.51237.62∗∗∗328.88∗∗∗-18.16∗∗∗-2.03∗∗∗205.89∗∗∗335.29∗∗∗lnUEP-21.04∗∗∗-2.24∗∗∗498.27∗∗∗232.88∗∗∗-26.08∗∗∗-3.20∗∗∗785.21∗∗∗918.65∗∗∗lnOPEN-15.25∗∗∗-2.22∗∗∗227.90∗∗∗374.39∗∗∗-27.22∗∗∗-3.19∗∗∗534.16∗∗∗1 224.54∗∗∗

注:*、**、***分别表示系数估计值在 10%、5%、1%的置信区间内显著,下同

表3 门槛效应检验结果

门槛变量F值P值1%5%10%门槛值PV18.51∗0.0945.0334.9129.310.59GE25.17∗0.0937.0528.0123.340.34RQ30.49∗0.0846.3232.7928.200.64RL39.51∗0.0453.0735.1829.960.53CC51.94∗0.00647.4837.4230.640.44VA25.90∗0.1042.1430.5825.220.35

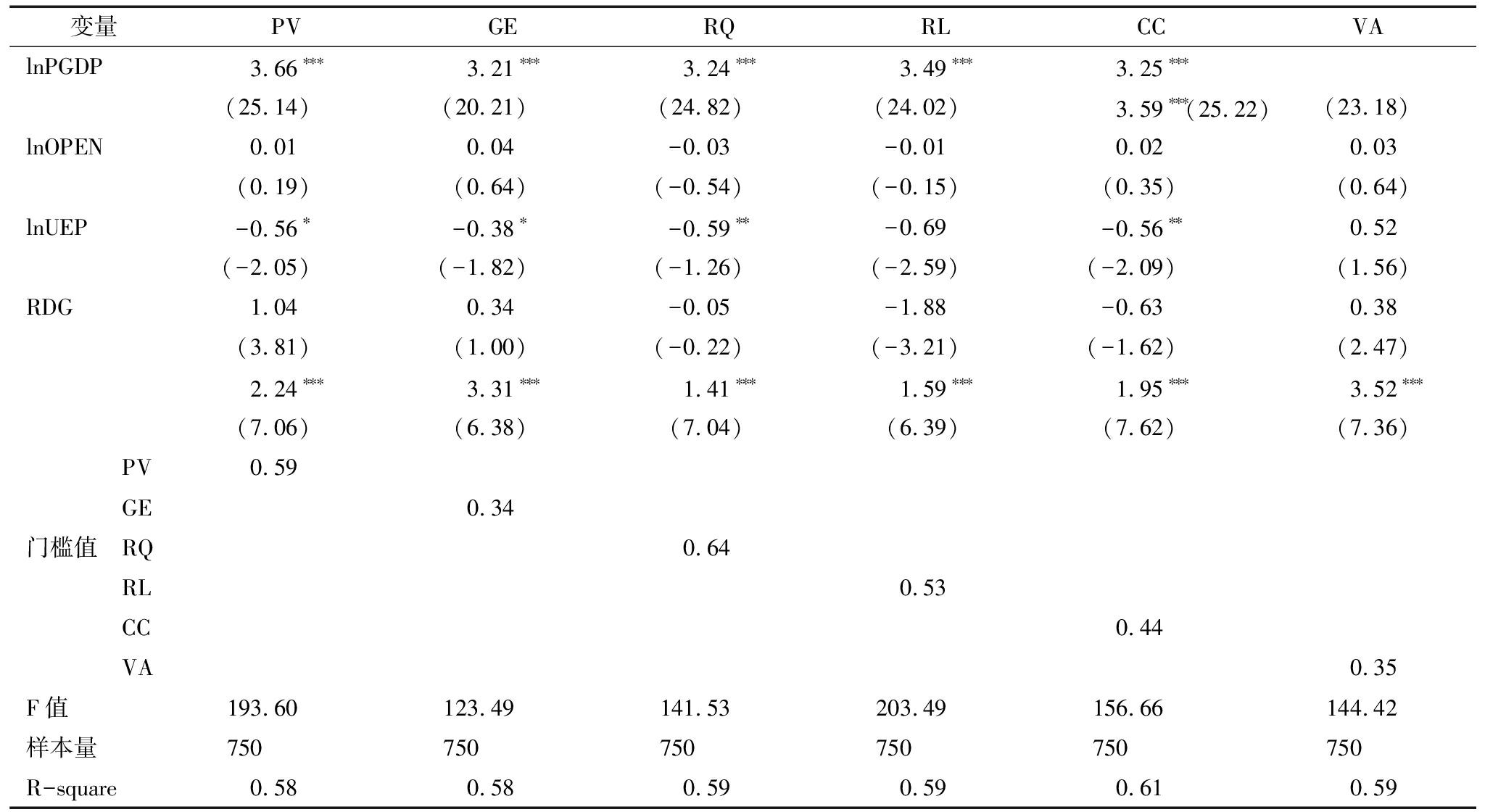

3.3 回归结果

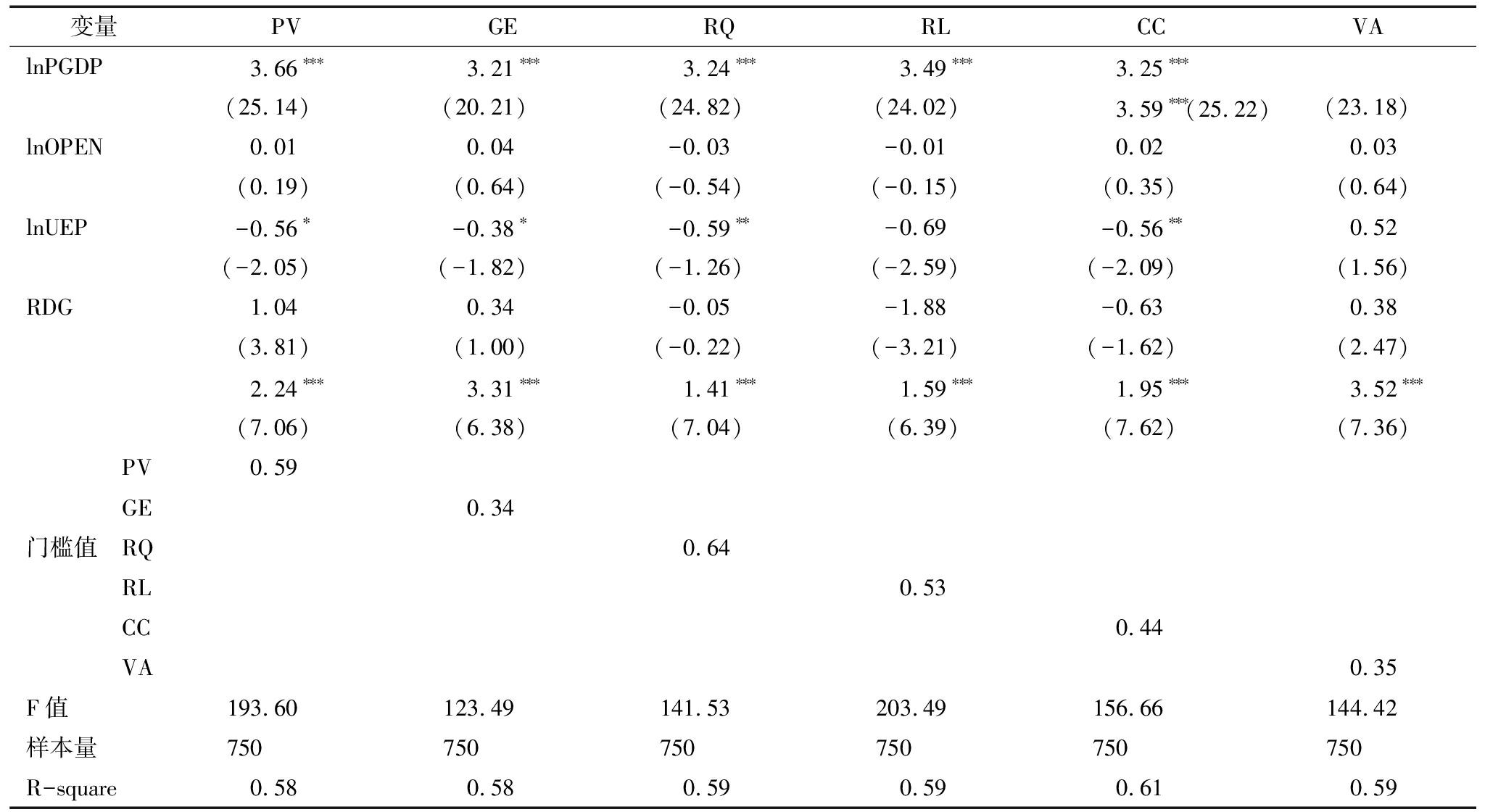

确定各门槛变量相应估计值后,本文基于式(1)将政治稳定程度(PV)、施政有效性(GE)、规制质量(RQ)、法治程序(RL)、贪腐控制(CC)、公民参政与问责(VA)6个变量分别作为门槛变量,建立门槛回归模型,对模型进行相应估计,结果如表4所示。

表4 东道国政府治理指标为门槛值的实证回归结果

变量PVGERQRLCCVAlnPGDP3.66∗∗∗3.21∗∗∗3.24∗∗∗3.49∗∗∗3.25∗∗∗(25.14)(20.21)(24.82)(24.02)3.59∗∗∗(25.22)(23.18)lnOPEN0.010.04-0.03-0.010.020.03(0.19)(0.64)(-0.54)(-0.15)(0.35)(0.64)lnUEP-0.56∗-0.38∗-0.59∗∗-0.69-0.56∗∗0.52(-2.05)(-1.82)(-1.26)(-2.59)(-2.09)(1.56)RDG1.040.34-0.05-1.88-0.630.38(3.81)(1.00)(-0.22)(-3.21)(-1.62)(2.47)2.24∗∗∗3.31∗∗∗1.41∗∗∗1.59∗∗∗1.95∗∗∗3.52∗∗∗(7.06)(6.38)(7.04)(6.39)(7.62)(7.36) PV0.59 GE0.34门槛值 RQ0.64 RL0.53 CC0.44 VA0.35F值193.60123.49141.53203.49156.66144.42样本量750750750750750750R-square0.580.580.590.590.610.59

注:圆括号内为t值

由表4可以看出,在PV、GE、RQ、RL、CC、VA六个门槛变量分别建立的模型中,当各门槛变量低于门槛值时,各变量都不显著。当各门槛变量跨越门槛值后,各系数均显著为正,说明“一带一路”沿线国家对中国直接投资有相当大的吸引力,只要其政府治理水平达到一定程度,东道国科技创新就会促使中国直接投资意愿不断增强。其中, 施政有效性(GE)和公民参政与问责(VA)的系数最大,分别为3.31和3.52,规制质量(RQ)和法治程度(RL)的系数最小,分别为1.41和1.59,说明东道国政府治理各指标对其科技创新及中国直接投资的影响不尽相同,中国企业在投资决策时应具体分析。政府治理各指标的门槛值相近但都偏低,说明“一带一路”沿线国家的制度质量和政策治理水平总体上偏低。控制变量中的东道国经济发展水平(AGDP)在6个指标中均显著,说明中国OFDI重视东道国市场容量,有强烈的市场寻求动机。控制变量中的东道国外资开放度(OPEN)在6个指标中均不显著,说明中国直接投资与之关联程度不高,其原因可能包括中国在“一带一路”沿线国家的直接投资项目较关注基础设施建设、资源开发项目等。关于东道国失业率,除法治程序(RL)和公民参政与问责(VA)不显著外,其它4个指标均显著并且系数都为负数,说明中国直接投资总体上促进了东道国就业。

4 结论与启示

本文使用2003-2017年“一带一路” 沿线50个东道国面板数据构建门槛回归模型,从制度质量视角研究“一带一路”沿线国家科技创新对中国对外直接投资的影响。实证结果发现:政治稳定程度、施政有效性、规制质量、法治程度、贪腐控制和公民参政与问责6个东道国制度质量变量均存在显著的单一门槛。其中,规制质量(RQ)和政治稳定程度(PV)最高,分别为0.64和0.59;施政有效性(GE)和公民参政与问责(VA)最低,分别为0.34和0.35,这意味着相比东道国制度和政府这些比较固化和稳定的因素而言,中国对外技术性投资对东道国的具体施政措施和公民状况这些更易变的因素更为敏感。当各门槛变量跨越门槛值后,各系数均由不显著变化成显著为正。各系数由大到小依次为公民参政与问责(3.52)、施政有效性(3.31)、政治稳定程度(2.24)、贪腐控制(1.95)、法治程度(1.59)、规制质量(1.41),这意味着中国对外技术性投资对那些作为潜在就业者的东道国公民的参政态度最为敏感,对东道国政府官员具体施政效果也较为敏感。总体来看,东道国制度质量与其科技创新具有正相关关系,进而促进了中国技术性直接投资。

基于以上基本结论,本文从企业层面得出以下启示:

(1)“一带一路”创新之路建设为中国企业对外技术性投资提供了广阔空间和持久动力。当前,新一轮科技革命和产业变革正在重构世界经济体系和竞争格局,创新发展已成为全球共识,中国对外直接投资应当充分利用“一带一路”科技创新行动计划的广阔空间和东道国的科技资源,实现合作共赢。各门槛变量的系数在跨越门槛值后均显著为正的实证结论说明“一带一路”沿线国家科技创新与中国直接投资可以双赢。因此,鉴于目前中国外向型经济因贸易保护主义等原因而受阻,以及中国在劳动力成本等方面的比较优势逐渐削弱的困境,中国企业在进军海外市场的征程中需要转换思路,从低成本竞争转向以技术等为基础的合作共赢模式,由产能输出为主转向技术、标准、服务为主,拓展合作形式,深化合作内涵,提高合作在产业链中的层次。要充分利用好东道国科技资源,探索新技术、新业态、新模式,推动数字化、网络化、智能化发展,探寻新的增长动能和合作路径。

(2)中国企业与“一带一路”沿线国家进行技术合作时,应当综合考虑制度质量、政府治理水平等因素。本文实证结果表明,“一带一路”沿线东道国的制度质量对其科技创新具有门槛效应;这些国家制度质量6个指标的实际值大多为接近于0的负值,均未达到门槛值;当各门槛变量低于门槛值时,各门槛变量都不显著;政府治理各指标的门槛值相近但都偏低,这些都说明“一带一路”沿线东道国科技创新受到制度质量和政府治理水平等因素的较大影响,中国企业在进行投资决策时应综合考虑“一带一路”沿线国家的科技创新、制度质量等相关因素,强化可行性分析,充分做好风险调查、预测和对策研究。中国企业可以根据不同阶段的海外业务管控模式逐步展开合作业务,设在东道国的企业要完善内部控制和规范运营,从而尽量减少这些可控性强的违规类风险。关于中国企业对外技术性投资的外来风险重在预防,要调查东道国在项目立项、财税、金融、价格、基金等方面的政策与优惠措施,要预知东道国在技术研发、示范、推广、应用、产业化各环节知识产权保护状况,以及在东道国进行知识产权维权的行政、法律渠道是否健全、畅通和高效。要对相关风险进行全方面多角度的充分认识,必要时可预先制定不同应对方案。

(3)中国企业在“一带一路”沿线国家的直接投资应注意防范“技术陷阱”。近年来,一些中国境内的外资企业转移到了劳动成本更低的东南亚、印度等地区和国家,但其转移之后的总体效益并不理想,甚至更差。究其原因,“技术陷阱”是一个重要方面,即这些国家不具备中国这样的劳动者科技素质、技术成熟的产业链等科技环境。中国目前在许多领域的科技水平居于或接近世界前列,对“一带一路”沿线国家有技术上的优势,但这些优势的充分有效发挥,需要东道国科技创新和制度环境的密切配合。“一带一路”沿线国家的科学技术水平普遍不高,科技创新能力不均衡,政治环境比较复杂,制度质量和政府治理水平较低,使得东道国科技创新过程及成效具有较大不确定性,导致中国直接投资的技术风险较高,甚至陷入“技术陷阱”。为防范“技术陷阱”风险,中国企业在对外技术性投资决策前,应对东道国投资地的劳动者文化和科技素质、技术工人和科技人才供求状况、配套产业和企业状况等进行充分考察。

本文选题富有理论和现实意义,基于门槛回归模型的实证研究有效地证明了东道国制度质量对其科技创新及中国直接投资都产生了影响,并量化分析了这些影响。但本文也有以下不足之处:限于数据可得性,在控制变量上选择了东道国经济发展水平、失业率和外资开放度3个变量,未能选择与科技创新和制度质量关系更密切的研发人员总量、发明专利申请量和授权量、新产品产出、产业结构等指标作为控制变量,未来研究可有所考虑;从企业层面归纳出的启示和建议还有待实践检验,其针对性、有效性和可操作性也都需要进一步探索和完善。

参考文献:

[1] KONINGS J.The effects of foreign direct investment on domestic firms: evidence from firm-level panel data in emerging economies[J].Economics of Transition,2001,9(3): 619-633.

[2] JAMES H LOVE.Technology sourcing versus technology exploitation: an analysis of US foreign direct investment flows[J].Applied Economics,2003,35(15): 1667-1678.

[3] BRANSTETTER LEE.Is foreign direct investment a channel of knowledge spillovers? evidence from Japan′s FDI in the United States[J].Journal of International Economics,2006,68(2): 325-344.

[4] ABDELHAFIDH DHRIFI.Foreign direct investment,technological innovation and economic growth: empirical evidence using simultaneous equations model[J].International Review of Economics,2015,62(4): 381-400.

[5] GARCIA F,JIN B,SALOMON R.Does inward foreign direct investment improve the innovative performance of local firms? [J].Research Policy,2013,42(1): 231-244.

[6] 李猛,于津平.东道国区位优势与中国对外直接投资的相关性研究[J].世界经济研究,2011(6): 63-67.

[7] 张宏,王建.东道国区位因素与中国OFDI关系研究——基于分量回归的经验证据[J].中国工业经济,2009(6): 151-160.

[8] 蒋冠宏,蒋殿春.中国对外投资的区位选择:基于投资引力模型的面板数据检验[J].世界经济,2012(9):21-40.

[9] 张吉鹏,衣长军.东道国技术禀赋与中国企业OFDI区位选择——文化距离的调节作用[J].工业技术经济,2014(4): 90-97.

[10] 沙文兵.东道国特征与中国对外直接投资逆向技术溢出——基于跨国面板数据的经验研究[J].世界经济研究,2014(5): 60-65,73.

[11] GLOBERMAN S,SHAPIRO D.Governance infra-structure and US foreign direct investment[J].Journal of International Business Studies,2003,24(1): 19-39.

[12] JAY V W,ANIL L.Risk and FDI flows to developing countries[J].South African Journal of Economic and Management Sciences,2008,11(4): 511-528.

[13] OLIVER M,MANOP U.Governance,private investment and foreign direct investment in developing countries[J].World Development,2012,40(3): 437-445.

[14] SAIDI Y,OCHI A,GHADRI H.Governance and FDI attractiveness: some evidence from developing and developed countries[J].Global Journal of Management and Business Research Finance,2013,32(8): 14-24.

[15] OLGA K,NATNLYA V,TATIANA Z.Foreign direct investment and governance quality in Russia[J].Journal of Comparative Economics,2014,42(4): 874-891.

[16] SHAH M H,AFRIDI A G.Significance of good governance for FDI inflows in SAARC countries[J].Business & Economic Review,2015,22(6): 31-52.

[17] BUCKLEY P J,CLEGG L J.The determinants of Chinese outward foreign direct investment[J].Journal of International Business Studies,2007,38(4): 499-518.

[18] KOLSTAD I,WIIG A.What determines Chinese outward FDI[J].Journal of World Business,2012,42(1): 26-34.

[19] MUMTAZ M Z,SMITH Z A.The determinants of Chinese outward foreign direct investment: a closer look frontiers of economics in China[J].Frontiers of Economics in China,2019,13(4): 577-601.

[20] 张中元.东道国制度质量、双边投资协议与中国对外直接投资——基于面板门槛回归模型(PTR)的实证分析[J].南方经济,2013(4): 49-61.

[21] 杨娇辉,王伟,谭娜.破解中国对外直接投资区位分布的“制度风险偏好”之谜[J].世界经济,2016(11): 3-27.

[22] 王永钦,杜巨澜,王凯.中国对外直接投资区位选择的决定因素: 制度、税负和资源禀赋[J].经济研究,2014(12): 126-143.

[23] 曲智,杨碧琴.“一带一路”沿线国家的制度质量对中国对外直接投资的影响[J].经济与管理研究,2017,38(11): 15-21.

[24] 刘娟.东道国制度环境、投资导向与中国跨国企业OFDI研究——基于“一带一路”沿线国家数据的Heckman模型分析[J].外国经济与管理,2018,40(4): 56-68.

[25] 付韶军.东道国政府治理水平对中国OFDI区位选择的影响——基于“一带一路”沿线59国数据的实证分析[J].经济问题探索,2018(1): 70-78.

[26] 田晖,宋清,黄静.东道国制度质量、“一带一路”倡议与我国对外直接投资区位选择[J].统计与决策,2019(11): 148-152.

(责任编辑:万贤贤)

![]()