0 引言

外部环境急剧动荡,市场竞争变幻莫测,实施创新驱动战略成为企业维持竞争优势的必由之路。创新是一个复杂的系统工程,近年来,创新所依赖的知识、信息等关键资源呈现多元化、外部化趋势,国内外许多有竞争力的企业纷纷借助模块化创新网络这一新型组织模式获得异质性资源的支持[1]。作为起源于复杂产品设计理念的组织形式,模块化创新网络是一种以分工创新与整合创新为基础的企业间协作创新组织[2]。计算机产业运用模块化创新网络曾创造了“摩尔定律”的神话。丰田公司在整车开发中引入模块化创新网络,通过集成全球汽车研发机构、汽车供应商等知识模块,为顾客创造出多样化车型。然而,模块化创新网络运行效果并非都很理想,受成员企业认知差异、文化冲突和有限理性的制约,模块化创新网络中经常出现成员企业的机会主义行为和集体行动偏差,影响网络整体竞争优势,因而亟需建立适宜的治理机制以规范各成员模块的行为活动。

近年来,国内外对模块化创新网络治理的研究日益增多,主流文献主要从交易成本和社会网络等视角进行分析。交易成本视角关注企业机会主义行为,基于“交易特征—交易成本—治理模式”分析框架,指出与交易特征相适应的契约治理模式可最小化交易成本,并带来更好的绩效[3]。社会网络领域研究表明,模块化创新网络中存在“相互影响”的权力依赖关系[4],协调这种依赖关系的既不是纯粹的市场交易机制,也不是企业内科层命令机制,而是与关系结构密切相关的“中间范围”的治理安排[5]。因此,针对特定的中间范围交易伙伴,核心企业能否建立起一套综合治理机制,是模块化创新网络能否有效运行的关键。

遗憾的是,现有研究存在以下不足:第一,虽探讨了核心企业治理的目标和意义,却是整体层面的笼统概述,缺乏对模块化创新网络中核心企业治理机制内涵和维度的清晰界定。第二,网络经济时代,模块化网络创新本质上就是企业间相互识别、吸收和运用其它企业异质性知识模块,最终完成面向顾客的价值创造过程[2]。企业间的知识转移是确保模块化网络创新的关键变量。然而,现有研究缺乏从知识转移视角将核心企业治理机制与模块化网络创新绩效相结合的系统分析和实证研究。鉴于此,本研究基于组织治理理论、知识转移理论,构建模块化创新网络中核心企业治理机制、知识转移与网络创新绩效间的关系概念模型,结合268份以模块化方式运行的样本企业调研数据进行实证检验,以期丰富和发展组织治理理论,更好地推动模块化网络创新理论与实践发展。

1 理论基础与研究假设

1.1 概念界定

1.1.1 核心企业治理机制

模块化创新网络是基于模块化分工、模块化整合所形成的非对称性关系网络[6]。在模块化网络创新过程中,核心企业既是激活模块企业间知识传递效率、集合各模块优势资源的关键力量,也是协调模块企业分工与协作关系的主体[7]。由于模块化创新网络经常充斥着成员企业的机会主义行为、认知差异和冲突,因而核心企业治理机制安排对规范各成员模块的行为活动,促进模块化创新网络绩效提升起重要作用。

对已有文献进行统计发现,模块化创新网络中的核心企业虽然不具备对成员企业的行政命令权,但却可以通过规则[6]、控制[8]、信任、契约[9]、声誉、权威[10]以及协商、关系耦合、技术耦合[11]等治理方式对分散独立的成员企业施加控制或影响。上述不同类型的治理方式在模块化创新网络中的作用机理不同,有的为企业间分工合作提供系统架构和运作流程[6],有的为减少企业间的机会主义行为提供威慑手段[9],有的为企业间交流沟通提供支持性环境[11]。因此,本研究认为,核心企业治理机制是指占据网络优势位置或拥有关键资源的核心企业从网络整体层面及企业间关系层面构建的一套用于规范和协调模块企业交互行为、促进模块化网络创新目标达成的综合制度安排。与一般意义上的组织治理不同,核心企业治理机制注重系统治理、源头治理,其以形成模块企业间行为默契、减少模块企业间矛盾冲突,以及促进模块企业间共享共赢为原则,强调正式和非正式治理机制的综合应用,目的是保障模块化创新网络持续有效运行。

根据治理对象的外部性和治理过程的多阶段性,本研究进一步将核心企业治理机制细分为规则治理机制、合同治理机制和关系治理机制3个维度。其中,规则治理机制是指核心企业从网络整体层面为成员企业分工合作建立的关联机制与运作流程,表现为一系列“看得见”的规则、界面和参数[7];合同治理机制是指核心企业为界定交易内容和权责关系而与成员企业签订的正式协议,表现为一组具有法律约束力的承诺集合[12];关系治理机制是指核心企业与成员企业长期互动形成的信任、声誉和共同愿景等非正式关系,表现为一系列具有影响力的社会规范[11]。上述3种治理机制对模块企业间分工合作及模块化创新网络有效运行具有重要意义。

1.1.2 知识转移

知识转移概念可追溯到早期技术扩散领域,由于国与国之间技术分布的非均衡性,国际间技术扩散能够帮助企业快速积累跨国技术,缩小区域间差距[13]。随后,知识转移被引入到企业知识管理领域。Teece[13]认为,当企业认识到某种知识缺乏时,便会产生“知识落差”及引进或转移知识的需要;王婷等[14]基于过程视角提出,知识转移是知识从发出方传递到知识接收方的过程;张保仓等[15]从知识转移效果视角指出,知识转移涵盖知识接收方对知识的吸收、内化与应用等环节,能够引起组织认知体系、决策行为及创新绩效变化。模块化创新网络为企业间的知识流动提供了平台载体[6]。因此,模块化创新网络中的知识转移是指模块企业转移、吸收、整合和运用所获取的各种类型知识,发展自身能力要素,并增加网络知识存量的过程[15]。按照知识编码化程度,进一步可将模块化创新网络中的知识转移分为两种:一种是“看得见”的知识转移,表现为企业间以文字、图表、公式等形式共享的界面参数和接口知识,属于编码化程度较高的显性知识转移;另一种是“看不见”的知识转移,表现为企业间“难以言传”的经验、诀窍及个别信息转移,属于编码化程度较低的隐性知识转移[16]。由于成员企业认知水平、文化背景等方面的差异,实践中,模块化创新网络中企业间的知识资源共享意愿并不强烈,需要核心企业设计有效的制度,才能激发企业间的知识转移行为。因此,核心企业治理机制是影响模块企业间知识转移意愿、效率及成本的前因变量。

1.1.3 模块化网络创新绩效

模块化创新网络是聚集了核心企业和众多半自律成员企业的协作创新组织[4]。与传统一体化组织相比,模块化创新网络兼具各模块单元分散创新和面向顾客的网络整体价值创造等独特优势[5],具有企业间松散耦合、边界可渗透特征[6]。模块化创新网络中各成员企业在其特定细分领域往往拥有独特的知识和强势的技术[7],企业间的知识资源互补程度及融合程度可影响创新网络中知识存量,后者又与网络整体创新绩效密切相关[16]。深入研究模块化创新网络运作机理发现,模块化网络创新绩效实质上是以核心企业为主体,以成员企业分散创新与知识贡献为基础,经由核心企业对成员企业专业知识模块和强势能力要素的重构整合,并在一定环境中加以应用所表现出来的一系列创新成果。不同于一般意义上的合作创新绩效,模块化网络创新绩效强调面向用户需求的分散创新以及核心企业的集成创新,各成员企业需将消费者需求整合到功能模块开发中,核心企业通过对功能模块的剔除与减少、增加和创造,重构出满足顾客需求的最终产品[17]。因此,模块化网络创新绩效是核心企业对成员企业的创新成果进行集成重构后所表现出来的一系列终端客户价值创造,能够弥补合作创新对用户需求关注不足的弊端。

国内外学者对创新绩效的测量普遍采用综合评价法。Hagedoorn等[18]认为,研发投入额、专利申请数、新产品数量等是创新的具体体现;Tiwana等[5]指出,模块化网络创新绩效应包括模块企业价值增加值以及创新对最终产品商业成功的贡献;Ethiraj等[19] 建立模块化网络创新测量模型,认为模块企业间的合作催生了知识整合与协同创新,并推动了最终产品功能改进与技术升级。参考上述研究成果,本文认为,对模块化网络创新绩效的评价可以从核心企业对创新成果的重构效率和效果进行衡量,即从推向市场的新产品数量增加、新产品开发速度提高、专利数量增加、创新带来新产品市场占有率提升以及顾客需求满足等一系列输出变量加以衡量。

1.2 研究假设

1.2.1 核心企业治理机制与模块化网络创新绩效

模块化创新网络中,核心企业通过设计规则架构模块企业的分工体系,实现对各成员企业知识模块的重构应用。规则治理机制是模块化网络整体层面的规范共识,是企业间“看得见”的衔接机制,规则一旦被模块企业所接受,模块企业均负有共同遵守的义务[4]。规则降低了模块企业间的依赖,为互补功能模块平行开发提供了统一框架,从而调动了各企业提供多样化创新方案的积极性[5]。规则还提供了对模块企业交付成果进行检测的统一标准,那些对最终产品价值提升有贡献的模块企业将通过成员间的“创新淘汰赛”获得核心企业认证,享有模块化网络创新参与主体的资格[6]。随着规则不断完善,核心企业对成员企业交付成果的检测和集成效率也随之提高,最终推动模块化网络创新进程和效率提升。

合同本质上是具有法律约束力的一组承诺集合,是交易双方针对资源投入、信息共享形成的一系列正式约定[3]。交易成本理论认为,企业既是利润最大化的追求者,也是机会主义的潜藏者。为防止隐瞒、谎报、滥用知识与信息行为,企业间需要针对交易事项签订规范合同[9]。在合同治理机制的约束下,任何一方没有按承诺投入相应的资源或承担相关义务,另一方均可强制要求对方执行或承担经济责任[12]。因此,合同的威慑作用有助于将风险控制在可承受范围内。合同也具有一定的激励作用,合约方在合同中约定一些激励条款,可调动模块企业参与创新的积极性,提高模块化网络创新成功率[9]。

模块化创新网络还是一个分布着大量隐性关系纽带的社会网络[4]。良好的关系为成员企业相互信任、价值观趋同营造了有利环境,有助于降低成员企业的投机风险[9]。良好的关系还有利于促进成员企业间的多渠道沟通,激活嵌藏在关系中的合作机会,激发成员企业对行业发展前景、创新发展动态、科技发展前沿交流共享的愿望,从而解决创新过程中的疑难问题,提高模块化网络创新成功率[11]。因此,本文提出如下假设:

H1a:核心企业规则治理机制对模块化网络创新绩效具有正向影响;

H1b:核心企业合同治理机制对模块化网络创新绩效具有正向影响;

H1c:核心企业关系治理机制对模块化网络创新绩效具有正向影响。

1.2.2 核心企业治理机制与知识转移

核心企业通过规则治理机制对模块化创新网络的任务结构、成员间互联关系、模块企业检测和交付标准作出了统一规定。首先,统一的规则架起了成员企业间沟通联系的桥梁,降低了企业间显性知识转移成本[6]。其次,规则为成员企业开展局部模块设计、专有知识创造提供了积极的环境,成员企业在统一规则的指导下,不需要过多讨论就可进行功能模块开发和个别知识创造,增加了模块化创新网络中隐性知识存量,从整体上增加了可供选择的知识模块品种和数量[12]。

合同是指具有法律约束力的一组正式协议,成员企业一旦签订合同就要遵从相关约定,否则将会受到法律的惩罚[9]。有效的合同能够营造稳定可控的环境,降低成员间交流编码化知识的成本。同时,合同的约束作用使企业间互动的透明度提升,降低了企业超越许可范围,窃取、转让其它企业知识的风险[20],并增强了企业间隐性知识转移意愿。

关系治理机制通常是企业间因长期合作而隐性存在的社会纽带[21],表现为企业间信任、共同愿景、情感承诺等,为企业间沟通行业信息、请教技术难题营造了积极的环境[22]。首先,关系治理机制在一定程度上减少了成员模块的自利行为,降低了显性知识转移成本[23]。其次,关系治理机制鼓励企业间骨干人员深入接触、经常沟通,促进了蕴藏在组织流程或相关人员头脑中的隐性知识共享,为模块化网络创新绩效提升积累了宝贵经验[22]。因此,本文提出如下假设:

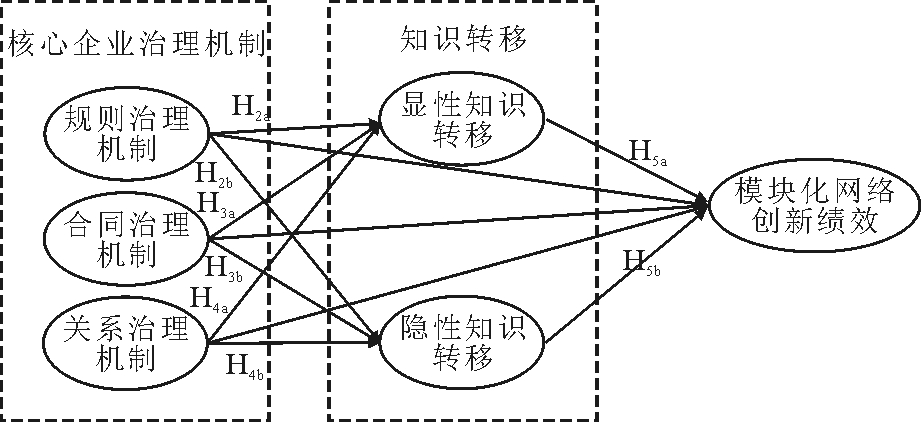

H2a:核心企业规则治理机制对显性知识转移具有正向影响;

H2b:核心企业规则治理机制对隐性知识转移具有正向影响。

H3a:核心企业合同治理机制对显性知识转移具有正向影响;

H3b:核心企业合同治理机制对隐性知识转移具有正向影响。

H4a:核心企业关系治理机制对显性知识转移具有正向影响;

H4b:核心企业关系治理机制对隐性知识转移具有正向影响。

1.2.3 知识转移与模块化网络创新绩效

对知识转移类型与模块化网络创新绩效关系的研究发现,显性知识转移与共享有助于解决创新中的一般问题,而隐性知识转移与共享对于解决复杂问题,特别是新观念、新产品开发更有价值[14]。学者们在对模块化网络创新机理进行研究后指出,模块企业间编码化知识转移和共享,有助于增加网络内知识资源储存量,为产品功能升级和技术改进提供支持,加速模块化网络创新进程[16]。模块企业间知识转移,特别是经验、诀窍等知识转移是促成模块化网络创新的主要力量。这是因为企业间隐性知识转移将催生出产品设计观念变革、产品研制难题的解决,避免模块化创新网络陷入路径依赖和低端锁定风险[19]。例如,计算机行业的核心企业通过整合鼠标、触控技术等不断出现的新技术模块,提高终端产品知识含量,为顾客创造了多样化电脑型号选择。因此,本文提出如下假设:

H5a:显性知识转移对模块化网络创新绩效有显著正向影响;

H5b:隐性知识转移对模块化网络创新绩效有显著正向影响。

1.2.4 知识转移的中介作用

根据核心企业治理机制、知识转移和模块化网络创新绩效间关系分析与推导,知识转移是联结核心企业治理机制与模块化网络创新成果的桥梁,有效的治理机制设计能够克服组织间知识转移障碍,促进转移得到的知识发挥联合创新效应[14]。其中,规则治理机制界定成员企业间任务分工、联动机制和集成方式[6],增加企业间可供转移的知识模块品种、数量,提高模块化网络创新效率。合同治理机制提供企业间详细的交易内容、权责关系等[12],在合同的约束下,成员企业间的知识盗窃、藏匿等行为更为可控,降低了模块化网络创新成本。关系治理机制提供企业间共享目标、信任、互惠等社会化规范[11],为企业间知识交流、新知识组合营造了积极的氛围。因此,根据以上分析,本文提出如下假设:

H6a:显性知识转移在规则治理机制与网络创新绩效的关系中起中介作用;

H6b:隐性知识转移在规则治理机制与网络创新绩效的关系中起中介作用。

H7a:显性知识转移在合同治理机制与网络创新绩效的关系中起中介作用;

H7b:隐性知识转移在合同治理机制与网络创新绩效的关系中起中介作用。

H8a:显性知识转移在关系治理机制与网络创新绩效的关系中起中介作用;

H8a:隐性知识转移在关系治理机制与网络创新绩效的关系中起中介作用。

在上述理论分析和研究假设的基础上,本文构建核心企业治理机制、知识转移与模块化网络创新绩效之间的关系模型,见图1。

2 研究方法设计

2.1 变量测量

为确保量表内容效度,本研究尽量采用国内外相关研究使用过的成熟量表,并根据实地访谈与小范围测试结果稍加归并、筛选和修改。其中,核心企业治理机制量表主要参考Tiwana[5]、Baldwin & Clark[6]的研究成果,共包括13个题项,其中规则治理机制5个题项、合同治理机制与关系治理机制各4个题项。模块化网络创新绩效量表主要借鉴郝斌和Anne-marie Guerin等[7]的研究成果,共包括5个题项,主要测量核心企业对成员企业知识模块和能力要素进行集成后,在新产品数量、新产品开发速度、专利数量、新产品市场占有率以及顾客满意度等方面的表现。知识转移量表主要借鉴Poppo&Zhou[12]、王婷等[14]的研究成果,从显性知识转移和隐性知识转移两个方面进行测量,其中显性知识转移4个题项,隐性知识转移4个题项。为排除一些干扰因素,本研究选取了可能对模块化网络创新绩效产生影响的企业规模、企业年龄作为控制变量。问卷题项如表1所示,所有题项均采用李克特五级量表度量法,其中“1”表示“非常不同意”,“5”表示“非常同意”。

2.2 数据来源

本研究主要通过问卷调查方式进行数据收集。在实施调查前,课题组非正式访谈了3位模块化创新领域学者,征求相关意见后对问卷结构、题项内容和表达措辞进行了调整。接着,课题组在上海张江高科技园区发放了36份预调研问卷,根据调查反馈意见对问卷题项再次进行完善,最终确定调查问卷形式和内容。本研究主要选取电子信息、汽车制造、航天航空、生物医药等行业的骨干企业或主导企业作为样本,这是因为上述行业创新速度快,企业面临激烈的竞争,缔结模块化创新网络是企业常态。同时,为降低不同区域经济发展水平差异的影响,问卷发放区域选择上海、江苏、浙江3个比较发达的省市。问卷填写者仅限于企业中充分了解模块化外包业务的高管。大规模问卷发放主要通过以下两种方式进行:①实地走访上述区域200多家具有模块化外包业务的企业,回收问卷192份,剔除无效问卷,获得有效问卷142份;②根据上海某高校EMBA、MBA班学员的公司背景与工作经历调查,首先,筛选出符合模块化网络创新特征的企业,以及同时具有模块化外包业务管理经验的受访者。接着,现场向事先约好的被调查对象发放185份问卷,并向被调查对象进一步了解模块化创新网络运行的关键信息。最后,对收回的175份问卷进行整理,剔除不符合要求的问卷,获得有效问卷126份。问卷调查时间从2018年7月至2018年10月,两次调查共发放问卷385份,回收有效问卷268份,问卷有效回收率为69.61%。

对两组样本数据进行t检验发现,在0.05的显著水平下,两种方式获取的样本在企业规模、成立年限等方面无显著差异,因此样本数据可以合并使用。从样本结构看:①大型企业占较大比例(56.72%),中型企业次之(30.60%),小型企业较少(12.68%);②样本企业中成立年限超过10年的占45.80%,6~10年的企业占44.30%,4~5年的企业占5.40%,1~3年的企业占4.50%;③大部分样本来自私营企业(占58.70%),其次是国有企业(30.60%)和三资企业(10.7%);④大多数企业设有专门模块化外包管理部门(92.70%),且具有相对成熟的模块化网络创新实践(88.40%)。总体而言,被调查的样本企业具有一定的代表性,达到了研究数据收集的预期要求。

2.3 信度与效度检验

采用SPSS20.0、AMOS20.0统计软件检验问卷信度和效度,结果如表1所示。由表1可知,核心企业治理机制、知识转移与模块化网络创新绩效的Cronbach's α系数均大于0.7,表明量表具有很好的内部一致性。然后,计算各变量的组合信度CR值,发现它们均大于0.6,表明量表信度较高。在效度检验方面,各变量测量题项的标准化因子载荷均大于0.5,说明量表具有良好的聚敛效度。使用AMOS20.0进行验证性因子分析发现,所有变量测量模型的拟合指数均符合判定标准,表明测量模型整体拟合情况较好,量表满足效度要求。此外,本研究将六因子模型与其它模型进行对比,结果显示,六因子模型的拟合指数较好(其中χ2/Df=1.667,CFI=0.972;TLI=0.969;IFI=0.957;NFI=0.982;RMSEA=0.043),且六因子模型的整体拟合情况显著优于其它因子模型,表明量表具有较好的区分效度。

表1 量表题项及信度、效度分析结果(N=268)

概念与测量题项因子1因子2因子3信度与效度系数核心企业治理机制规则治理机制(α=0.891;CR=0.895;AVE=0.632)1. 我们对模块企业有明确的任务分工机制0.8782. 我们制定了网络整体层面的规范共识0.7943. 我们提供了模块企业间的衔接标准0.7734. 我们制定了明确统一的模块检测标准0.759χ2/Df=2.1065. 我们提供了模块企业并行开发的共享平台0.766P<0.05合同治理机制(α=0.901;CR=0.876;AVE=0.639)CFI=0.9571.我们与模块企业签订了详细的功能模块开发协议0.816TLI=0.9492.我们与模块企业约定了公平合理的产权保护机制0.805IFI=0.9573.我们与模块企业明确约定了创新成果分配机制0.834NFI=0.9224.我们与模块企业约定了应对分歧和冲突的预案0.740RMSEA=0.064关系治理机制(α=0.863;CR=0.875;AVE=0.636)1.我们与模块企业认同彼此的文化和价值观0.8022.我们与模块企业彼此信任0.8363.我们与模块企业积极分享行业经验和发展计划0.7574.我们与模块企业的员工经常私下沟通交流见解0.792知识转移显性知识转移(α=0.886;CR=0.878;AVE=0.644)1.我们与模块企业经常交流编码化的技术信息0.819χ2/Df=2.0062.我们与模块企业经常交流编码化的产品知识0.833CFI=0.9863.我们与模块企业经常交流编码化的市场信息0.801TLI=0.9784.我们与模块企业经常交流编码化的管理知识0.754IFI=0.957隐性知识转移(α=0.860;CR=0.886;AVE=0.660)NFI=0.9261.我们与模块企业经常私下交流技术方案的诀窍0.762RMSEA=0.0612.我们与模块企业经常私下交流产品开发的创意0.7953.我们与模块企业经常私下交流对市场趋势的看法0.8644.我们与模块企业经常私下交流组织管理的经验0.826模块化网络创新绩效(α=0.873;CR=0.885;AVE=0.606)χ2/Df=1.4641.创新带来了新产品数量的增加0.796CFI=0.9902.创新带来了新产品开发速度的提高0.743TLI=0.9693.创新带来了专利数量的增加0.757IFI=0.9734.创新带来了新产品市场占有率的提升0.782NFI=0.9785.创新带来了顾客需求的满足0.813RMSEA=0.042

3 实证分析

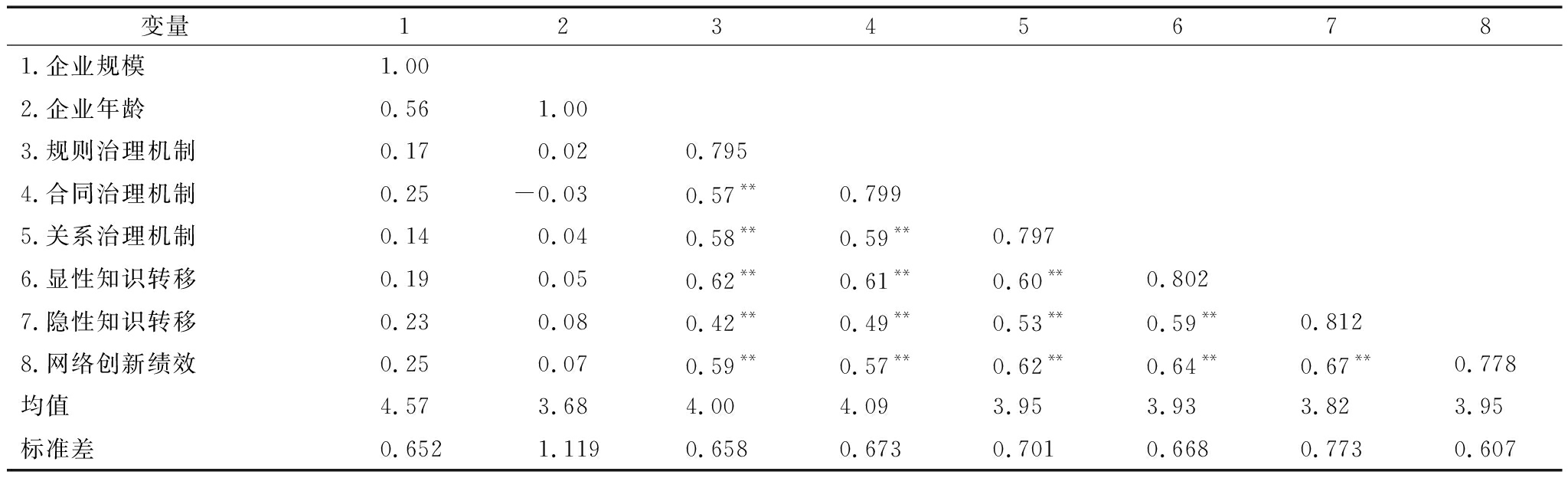

3.1 描述性统计与相关性分析

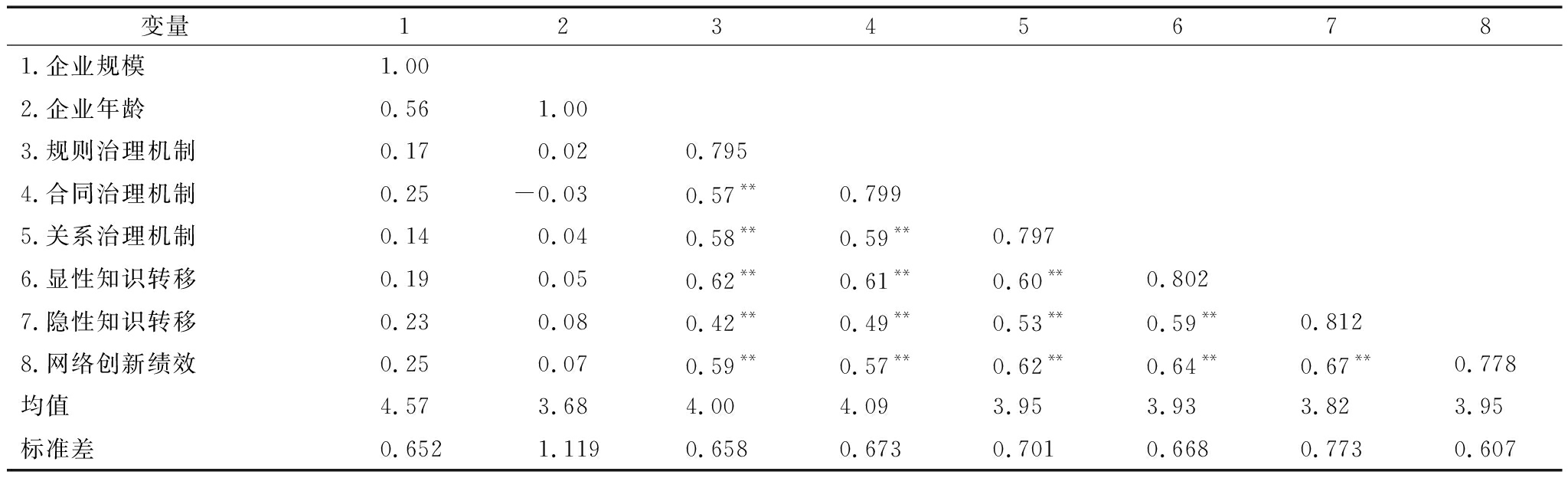

表2给出了各变量均值、标准差和相关系数,从中可以看出,各变量之间具有显著相关性,但相关系数均小于0.7,各变量AVE平方根均大于因子间的相关系数,方差膨胀因子VIF都小于10,说明变量间不存在多重共线性问题。核心企业不同治理机制、知识转移与模块化网络创新绩效之间呈显著正相关关系,这为研究假设提供了初步支持。

表2 变量均值、标准差与相关系数

变量123456781.企业规模1.002.企业年龄0.561.003.规则治理机制0.170.020.7954.合同治理机制0.25-0.030.57**0.7995.关系治理机制0.140.040.58**0.59**0.7976.显性知识转移0.190.050.62**0.61**0.60**0.8027.隐性知识转移0.230.080.42**0.49**0.53**0.59**0.8128.网络创新绩效0.250.070.59**0.57**0.62**0.64**0.67**0.778均值4.573.684.004.093.953.933.823.95标准差0.6521.1190.6580.6730.7010.6680.7730.607

注:*P<0.05;**P<0.01(双侧检测);对角线上的数据为AVE的平方根;N=268,下同

3.2 假设检验

根据Baron&Kenny[24]提供的程序,中介效应检验应分3步进行:①测量自变量与中介变量的关系,其结果显著;②测量自变量与因变量的关系,其结果显著;③将自变量和中介变量同时带入回归方程,测量二者与因变量的关系,如果自变量与因变量的值比第二步得到的值小且不显著,表示中介效应完全成立,如果显著且中介变量与因变量之间的关系仍显著,则中介效应部分成立。参考上述步骤,本研究采用层次回归分析法检验模型中变量间的假设关系。

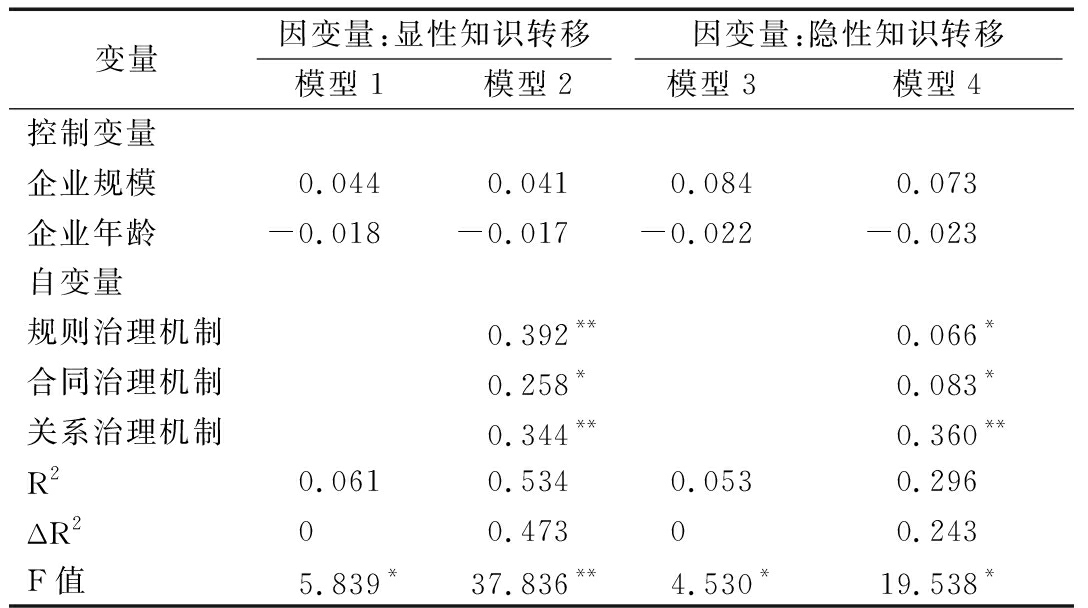

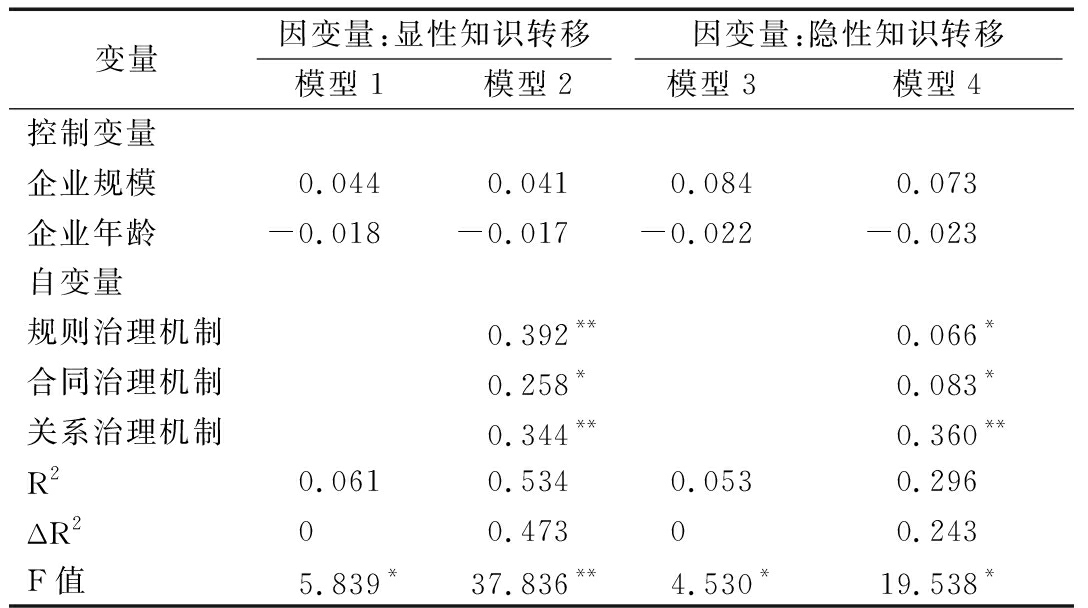

(1)以核心企业治理机制的3个维度为自变量,以显性知识转移、隐性知识转移为因变量进行层次回归分析,结果如表3所示。模型1表明,控制变量企业规模、企业年龄对显性知识转移没有显著影响。在控制企业规模和企业年龄的情况下,模型2显示,核心企业治理机制的3个维度对显性知识转移均有显著正向影响。其中,规则治理机制对显性知识转移的影响效应最大(β=0.392,P<0.01),关系治理机制(β=0.344,P<0.01)和合同治理机制(β=0.258,P<0.05)对显性知识转移的影响效应次之,假设H2a、H3a、H4a得到验证。由模型3可知,控制变量企业规模、企业年龄对隐性知识转移没有显著影响。模型4在控制企业规模和企业年龄的情况下表明,核心企业治理机制的3个维度对隐性知识转移均有显著正向影响。其中,关系治理机制对隐性知识转移的影响效应最大(β=0.360,P<0.01),合同治理机制(β=0.083,P<0.05)和规则治理机制(β=0.066,P<0.05)对隐性知识转移的影响次之,假设H2b、H3b、H4b均得到验证。

表3 核心企业治理机制对知识转移的层次回归分析结果

变量因变量:显性知识转移因变量:隐性知识转移模型1模型2模型3模型4控制变量企业规模0.0440.0410.0840.073企业年龄-0.018-0.017-0.022-0.023自变量规则治理机制0.392**0.066*合同治理机制0.258*0.083*关系治理机制0.344**0.360**R20.0610.5340.0530.296ΔR200.47300.243F值5.839*37.836** 4.530*19.538*

注:***表示P<0.001

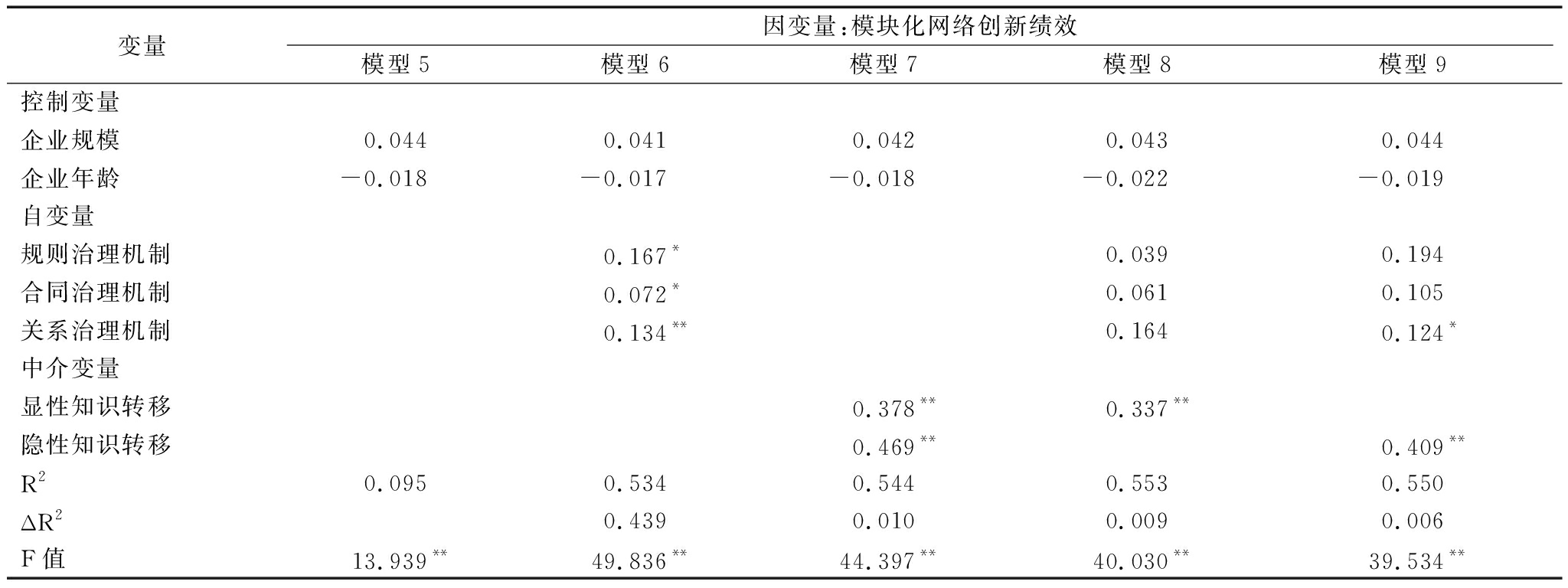

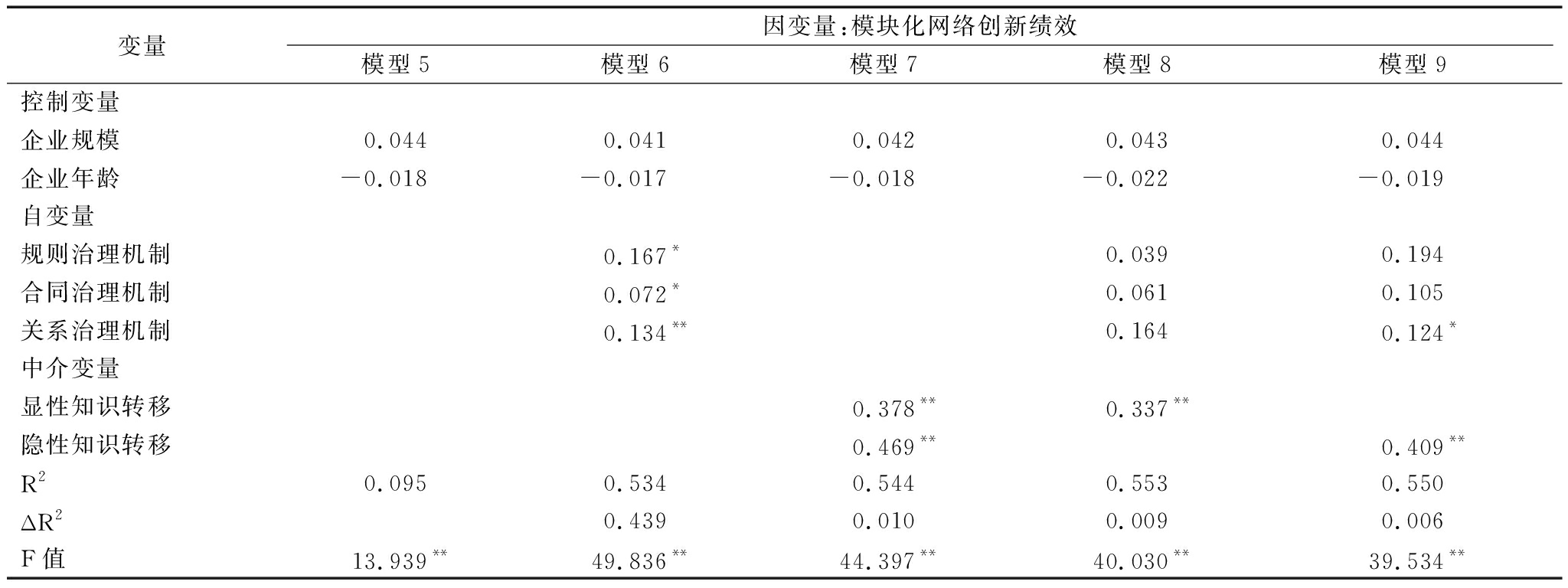

(2)以模块化网络创新绩效为因变量,将控制变量、自变量和中介变量叠加纳入模型进行检验,回归结果如表4所示。表4中的模型5显示,控制变量企业规模、企业年龄对模块化网络创新绩效没有显著影响。模型6显示,核心企业治理机制的3个维度规则治理机制(β=0.167,P<0.05)、合同治理机制(β=0.072,P<0.05)和关系治理机制(β=0.134,P<0.01)对模块化网络创新绩效均有显著正向影响,假设H1a、H1b、H1c得到验证。模型7显示,显性知识转移(β=0.378,P<0.01)和隐性知识转移((β=0.469,P<0.01)对模块化网络创新绩效均有显著正向影响,且隐性知识转移的影响效果大于显性知识转移的影响效果,假设H5a、H5b也得到验证。

表4 核心企业治理机制、知识转移对模块化网络创新绩效的层次回归分析

变量因变量:模块化网络创新绩效模型5模型6模型7模型8模型9控制变量企业规模0.0440.0410.0420.0430.044企业年龄-0.018-0.017-0.018-0.022-0.019自变量规则治理机制0.167*0.0390.194合同治理机制0.072*0.0610.105关系治理机制0.134**0.1640.124*中介变量显性知识转移0.378**0.337**隐性知识转移0.469**0.409**R20.0950.5340.5440.5530.550ΔR20.4390.0100.0090.006F值13.939**49.836** 44.397**40.030**39.534**

注:***表示P<0.001;**表示P<0.01;*表示P<0.05

(3)模型8旨在检验显性知识转移在核心企业治理机制与模块化网络创新绩效之间的中介作用。将模型8与模型2的回归分析结果进行比较发现,加入中介变量显性知识转移后,核心企业规则治理机制对模块化网络创新绩效的回归系数由原来的0.167(P<0.05)下降为0.039(P>0.05),且变得不显著,合同治理机制对模块化网络创新绩效的回归系数由原来的0.072(P<0.05)下降为0.061(P>0.05),且变得不显著。因此,显性知识转移在核心企业规则治理机制、合同治理机制与模块化网络创新绩效之间发挥完全中介作用,假设H6a、H7a通过验证。加入中介变量显性知识转移后,关系治理机制对模块化网络创新绩效的回归系数由原来的0.134(P<0.01)提高到0.164(P>0.05),且变得不显著,说明显性知识转移在关系治理机制与模块化网络创新绩效之间没有发挥中介作用,假设H8a没有通过验证。

模型9旨在检验隐性知识转移在核心企业治理机制与模块化网络创新绩效之间的中介作用。将模型9与模型2的回归分析结果对比发现,加入中介变量隐性知识转移后,核心企业规则治理机制对模块化网络创新绩效的回归系数由原来的0.167(P<0.05)提高到0.194(p>0.05),且变得不再显著;合同治理机制对模块化网络创新绩效的回归系数由原来的0.072(P<0.05)提高到0.105(p>0.05),影响系数有一定程度的提高且变得不显著,说明隐性知识转移在核心企业规则治理机制、合同治理机制与模块化网络创新绩效之间没有发挥中介作用,假设H6b、H7b没有通过验证。加入中介变量隐性知识转移后,关系治理机制对模块化网络创新绩效的影响由0.134(P<0.01)下降到0.124(p<0.05),影响系数有一定程度的降低但仍然显著。因此,隐性知识转移在关系治理机制与模块化网络创新绩效之间发挥部分中介作用,假设H8b通过验证。

4 结论与启示

4.1 结论

尽管模块化创新网络这一新型高效的组织模式已被本土企业应用于网络创新活动中,但企业通常沮丧地发现,由于对这种组织模式难以驾驭,实现模块化网络创新会面临巨大的挑战。在上述背景下,核心企业治理机制成为模块化创新网络有效运行的关键保障。本研究基于268份以模块化方式运行的样本企业数据,考察核心企业治理机制对模块化网络创新绩效的影响以及知识转移在上述过程中的中介作用,得到以下研究结论:

(1)模块化创新网络中核心企业治理机制既包括正式的规则治理机制和合同治理机制,也包括非正式的关系治理机制,它们对模块化网络创新绩效均有积极作用。不同于以往网络治理理论强调基于信任构建和情感承诺的关系治理机制,本研究发现,核心企业规则治理机制、合同治理机制、关系治理机制组合使用有利于实现模块化网络创新成果。研究还发现,相比其它治理机制,核心企业规则治理机制对模块化网络创新绩效的影响更为显著,这可能是因为模块化创新网络更多地强调整体层面规则和界面构建,而一般网络组织更多地注重基于信任的共享合作。规则治理机制提供模块化创新网络整体层面的规范和共识,保证模块企业执行层面的行为默契,确保各模块企业创新自由及网络整体目标实现。

(2)显性知识转移与隐性知识转移均对模块化网络创新绩效有显著正向影响。但相比于显性知识转移,隐性知识转移对模块化网络创新绩效的作用更为显著。这一结果既支持了资源依赖理论下外部模块企业异质性经验、诀窍及个别资源对创新重要的观点[25],也支持了知识基础观视角下具有非结构化、动态性特点的隐性知识对技术创新、产品创新以及面向顾客价值创新的突出作用[7,26]。

(3)显性知识转移与隐性知识转移在核心企业治理机制与模块化网络创新绩效之间发挥差异化中介作用。通过中介效应检验,显性知识转移在核心企业规则治理机制、合同治理机制与模块化网络创新绩效中发挥完全中介作用,隐性知识转移在核心企业关系治理机制与模块化网络创新绩效中发挥部分中介作用。该研究结果拓展了Liu等[27]和吴翠花等[28]对于组织控制与创新结果的关系研究,表明在核心企业规则治理和合同治理机制的约束下,模块企业消除了对机会主义行为的担忧,企业间编码化知识转移的高效率和低成本优势更加显著;在非正式关系治理机制的激励下,模块企业间相互信任并乐意沟通,企业间分享经验、诀窍、个别信息等隐性知识行为更为显著,上述显性知识和隐性知识最终将成为模块化网络创新的源泉。

4.2 理论贡献

(1)以往研究缺乏对核心企业治理机制内在关联的认识和相应维度划分,本文系统梳理核心企业治理机制表现形式,提出模块化创新网络中核心企业治理机制的3个维度,丰富并深化了企业外部治理理论。

(2)少数关于核心企业治理机制作用过程的研究尚未进一步探究“治理机制组合使用对创新绩效的作用路径是什么”的问题,本文将组织治理理论与知识基础观进行整合,从知识基础观视角系统揭示核心企业治理机制到模块化网络创新绩效的非线性作用路径,搭建核心企业治理理论、知识转移理论及模块化网络创新理论融合发展的桥梁。

(3)揭示显性知识和隐性知识转移对模块化网络创新绩效的差异化影响,提高了研究结论的实用性和精确性。

4.3 管理启示

在中国经济转型和工业化、信息化深度融合背景下,模块化创新网络在电子信息、汽车制造、航天航空、生物医药等行业大量涌现并迅速兴起。本研究可为核心企业更好地运行模块化创新网络提供如下启示:

(1)企业高层管理者应重视不同治理机制配合使用,不断完善针对模块企业的正式制度规范,主动加强与成员企业的非正式沟通与交流,以便吸引国内外更多非核心企业加入,促进系列化产品、技术等推陈出新。

(2)借助外部治理机制,营造支持模块企业间知识交流的环境。核心企业管理者应意识到知识转移在核心企业治理机制提升模块化网络创新绩效中的传导作用,通过构建与成员企业共赢发展的平台,例如举办市场分析与预测会议、围绕特定问题邀请外部企业进行专题研讨等,促使成员企业的员工们在具体工作中交流与共享有价值的知识模块和经验诀窍,推动模块企业显性知识和隐性知识的碰撞、融合与创造性重构,从而实现价值增值。

(3)核心企业应培育、维护和延伸模块化创新网络边界,提高模块化创新网络绩效,以此带动我国产业在国际分工体系中整体升级。研究发现,产业组织发展很大程度上受嵌入全球价值网络的核心企业创新能力和模块企业竞争力状况的制约。核心企业应广泛吸收国内外优秀模块企业,建立起松散的模块化创新联合体,并在价值链层面与模块企业形成协同致胜、共生发展的关系,这既有利于核心企业独特竞争优势的形成和提高,也有利于产业价值链配套企业成长和辅助产业发展,从而推动我国产业在全球价值链分工格局中由低端向高端攀升。

4.4 不足与展望

(1)在验证核心企业治理机制、知识转移与模块化网络创新绩效整体关系模型时,关注点在于厘清知识转移在核心企业治理机制与模块化网络创新绩效之间的中介机制,未对环境动态性、吸收能力、合作经验、网络位置等变量可能发挥的调节作用给予关注,后续研究可将上述因素纳入模型进行全面分析,以提升研究结果的解释力,增强对模块化网络创新实践的指导力度。

(2)本研究选择的样本主要取自江苏、浙江、上海等东部沿海地区,样本代表性和广泛性有限,无疑会对研究结论的普适性形成一定程度的削弱,未来应扩大研究范围,并对模型作进一步检验和修正。

参考文献:

[1] RICARDA B B,ROBIN P, GUDERGAN S P. Strategic embeddedness of modularity in alliances: innovation and performance implications[J].Journal of Business Research,2015,68 (7): 1388-1394.

[2] 郝斌.模块化创新企业间的价值吸收——以丰田企业公司为例的分析[J].科学学研究,2011,29 (1): 147-153.

[3] KHURAM S,TAHIR A. The varying roles of governance mechanisms on ex-post transaction costs and relationship commitment in buyer-supplier relationships[J].Industrial marketing management, 2018, 71(12): 135-146.

[4] 曹虹剑,张建英,刘丹.模块化分工、协同与技术创新——基于战略性新兴产业的研究[J].中国软科学,2015(7):100-110.

[5] TIWANA A. Does technological modularity substitute for control a study of alliance performance in software outsourcing[J]. Strategic Management Journal,2008,29(7): 769-780.

[6] BALDWIN C Y, CLARK K B. Design rules: the power of modularity[J]. Cambridge MA: MIT press, 2000.

[7] 郝斌,ANNE-MARIE GUERIN.组织模块化对组织价值创新的影响:基于产品特性调节效应的实证研究[J].南开管理评论,2011,14(2):126-134.

[8] 王伟光,冯荣凯,尹博.产业创新网络中核心企业控制力能够促进知识溢出吗[J].管理世界,2015(6):99-109 .

[9] 李晓东,龙伟.基于联盟知识获取影响的信任与契约治理的关系研究[J].管理学报,2016,13(6):821-828.

[10] CARPENTER D. Reputation and power: organizational image and pharmaceutical regulation at the FDA[M].PrincetonUniversity Press,2014.

[11] 王亚娟,张钰,刘益.企业间技术耦合和关系耦合——知识获取效率对供应商创新的中介作用研究[J].科学学研究,2014,32(1):103-113.

[12] POPPO L I, ZHOU K Z. Relational mechanisms, formal contracts and local knowledge acquisition by international subsidiaries[J].Strategy Management Journal,2010,31(4):349-370.

[13] TEECE D J, PISANO G,SCHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal,1997(18):509-533.

[14] 王婷,杨建君.组织控制协同使用、知识转移与新产品创造力——被调节的中介研究[J].科学学与科学技术管理,2018,39(3):34-49.

[15] 张保仓,任浩.虚拟组织知识资源获取对持续创新能力的作用机制研究[J].管理学报,2018,15(7): 1009-1017.

[16] 龙勇,汪谷腾.模块化组织知识共享对创新绩效影响机制的实证研究[J].管理工程学报,2018, 32(3):43-51.

[17] 王瑜,任浩.模块化组织价值创新:内涵与本质[J].科学学研究,2014(2):282-288.

[18] HAGEDOORN J, CLOODT M. Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators[J].Research Policy, 2003(32):1365-1379.

[19] ETHIRAJ S K, LEVINTHAL D A, ROY R R. The dual role of modularity: innovation and imitation[J].Management Science,2008,54(5):939-955.

[20] 李维安,李勇建,石丹.供应链治理理论研究:概念、内涵与规范性分析框架[J].南开管理评论,2016,19(1):4-15+42.

[21] 胡园园,顾新,王涛.知识链关系治理机制及其对组织合作绩效影响[J].科研管理,2018,39(10):128-137

[22] TSAI, FU-SHENG. Knowledge heterogeneity, social capital, and organizational innovation[J]. Journal of Organizational Change Management,2018,31(2): 304-322.

[23] CHENG J,H CHEN,M C HUANG C M. Assessing inter-organizational innovation performance through relational governance and dynamic capabilities in supply chains[J]. Supply Chain Management: An International Journal,2014,19 (2) : 173-186.

[24] BARON R M,KENNY D A. The distinction in social research[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986(51).

[25] BAKER W E, GRINSTEIN A, HARMANCIOGLU N. Whose innovation performance benefits more from external networks: entrepreneurial or conservative firms[J].Journal of Product Innovation Management, 2016,33(1):104-120.

[26] KIM N, I M S,SLATER S F. Impact of knowledge type and strategic orientation on new product creativity and advantage in high-technology firms[J]. Journal of Product Innovation Management, 2013,30(1):136-153.

[27] LIU L, BORMAN M, GAO J. Delivering complex engineering projects: reexamining organizational control theory[J]. International Journal of Project Management,2014,32(5):791-802.

[28] 吴翠花,张永云,张雁敏.组织控制,知识创造与技术创新关系研究[J].科研管理,2015,36(12): 29-38.

(责任编辑:张 悦)