0 引言

在经济全球化和信息扁平化背景下,越来越多的企业依靠开放式创新克服自身在资源和能力上的不足,构建持续性竞争优势[1]。在竞争激烈和高动荡性环境中,过度依赖组织内部经验和知识积累已无法支撑组织持续创新,组织经常出现“核心僵固”现象,甚至陷入“创新者窘境”。因此,需要通过跨越组织边界和技术边界获取外部资源与知识,从而激发组织创新潜能和动力[2]。开放式创新正是一种注重外部创新知识及资源导入和利用的创新范式,它突破了传统封闭式创新桎梏,是组织获取持续竞争优势的重要保障[3]。跨界搜寻(boundary-spanning search)是开放式创新研究领域的重要研究议题,研究表明,跨界搜寻是企业获取外部异质性知识的主要途径,既能够在知识探索、获取整合、开发利用等创新流程中发挥重要作用[4],又能够帮助企业弥补自身资源禀赋不足与能力结构缺陷,推动组织不断创新,从而更好地适应外部环境挑战。因此,近年来,跨界搜寻成为开放式创新理论和实践界关注的焦点[5-7]。

跨界搜寻相关研究成果大多来源于西方国家,样本企业集中于高科技行业,对于传统行业以及服务行业的研究较少,研究结论的普适性有待进一步检验[8]。事实上,中国企业所处外部经济环境及所采用的增长模式均有别于西方发达国家。跨界搜寻能否以及在多大程度上提升我国一般组织(高科技和非高科技组织)技术创新水平是一个值得探讨的问题。同时,组织搜索的结果变量主要集中于宽泛的企业创新、服务创新以及商业模式创新等方面,对于技术创新这一聚焦结果变量的研究较为缺乏[7,9]。此外,不同类型的跨界搜寻在帮助企业适应动态环境和促进企业技术创新方面是否存在差异有待进一步研究。鉴于此,本文第一个研究目的是探讨在中国情境下不同类型跨界搜寻对于我国一般组织(高科技和非高科技组织)技术创新的影响。

在跨界搜寻中介机制方面,相关研究还处于起步阶段。许多学者指出,未来重要研究方向是深入探讨跨界搜寻影响组织后果变量的中介作用机制,以便更好地理解跨界搜寻作用过程。遗憾的是,学术界尚未将组织能力层面因素引入跨界搜寻与技术创新关系研究中[10]。因此,本文第二个目的是以动态能力理论为基础,探讨动态能力在两类跨界搜寻与组织技术创新之间的中介作用,力求打开跨界搜寻对组织技术创新影响的中介机制这个理论“黑箱”,为组织搜寻提升技术创新路径选择提供理论支持,同时使两类跨界搜寻影响组织技术创新获得基于能力视角的研究解释。

中国企业正处于全球化进程加快、科学技术日新月异的环境中,企业唯有突破固有封闭式创新模式,通过开放式创新才能应对外部环境变化。同时,跨界搜寻作为开放式创新领域的主要战略范式,其作用过程往往与企业所处外部环境要素相联系,组织能力培养和创新活动开展需要对外部环境不断进行适应与匹配[11]。针对以往研究不足,本文第三个研究目的是考察技术动荡对跨界搜寻与技术创新关系的权变影响,这对于更好地认识跨界搜寻的作用边界具有重要意义。本文基于贵州、福建等地企业调研数据,尝试从组织能力视角探究技术动荡背景下两类跨界搜寻对组织技术创新的作用机制,力图明晰“搜寻—能力—创新”的完整路径及相应作用边界,打开作用机制理论“黑箱”,也为企业实践提供实质性建议。

1 理论基础与研究假设

1.1 跨界搜寻内涵

跨界搜寻源于组织搜索理论,组织搜索是指组织为发现新机会或解决现存问题而主动进行的知识和信息搜寻活动。现有研究根据搜索对象与组织原有知识基(Knowledge Base)的相似程度,将组织搜索分为本地搜寻和跨界搜寻[12]。本地搜寻(Local Search)是指组织在现有知识基附近搜寻的本地化活动,主要在组织边界内或附近进行[12]。跨界搜寻的核心内涵是通过跨越组织和知识基边界的组织搜寻获取异质性知识,从而提升自身竞争优势[4]。跨界搜寻与本地搜寻对于组织创新的影响具有显著差异:本地搜寻在知识获取、内化、应用方面具有显著成本优势[4,12],使得组织搜寻具有路径依赖性,即组织在很大程度上长期基于现有知识基进行组织活动[13]。长期本地搜寻会使组织束缚于固有知识体系,对于原有知识和邻近知识的依赖使外部异质性知识难以涌入,进而削弱组织动态能力,使其丧失对动态环境的敏感性和适应能力,陷入“能力陷阱”的风险大大提升[14],最终对组织创新的资源基础和能力基础造成显著负向影响[12,13]。与本地搜寻相反,跨界搜寻通过搜寻组织外部不同的知识基(knowledge base),消减组织边界的屏蔽效应,促使更多有价值的新信息、新知识和外部支持等资源流入,从而为组织创新提供更为有利的外部异质知识资源和内部基础条件[4]。

跨界搜寻内涵源自于组织搜索,在研究初期,学者们主要通过组织搜索维度划分界定其维度,从搜寻广度和搜寻深度两个方面进行理论探索和实证研究[4,7]。也有学者尝试采用新知识来源地域邻近性划分跨界搜寻的地理维度,上述划分方式都忽视了对搜寻方向和搜寻知识类型的关注[15]。在资讯全球化和信息扁平化背景下,信息科技发展使得知识地域距离模糊化,也使得知识获取成本差别逐渐缩小。因此,对跨界搜寻的关注仅停留在广度和深度上是不够的,而应指出具体方向和内容[16]。技术知识与市场知识是组织创新最重要的两种战略性知识源,两者在构成性质、搜索途径、转化范围等方面都具有较大差异,因而相应搜索行为的影响存在较大差异。因此,本文从知识搜寻内容和方向角度,将跨界搜寻分为技术知识和市场知识的两类跨界搜寻进行研究[4,17]。

技术知识跨界搜寻是指跨越原有认知基础和组织边界,搜寻并识别有价值的技术、产品、生产工艺和方法等相关信息及新知识的活动[4,17],搜寻对象集中于行业内外的相关企业、科研院所、技术服务机构、开放式研发平台及高校等。市场知识跨界搜寻是指跨越现有市场经验到组织外部搜寻新的产品信息、营销渠道、商业模式以及顾客需求和偏好等市场知识的活动[4,17],搜寻目标主要集中于外部市场顾客信息、同行企业信息、上下游生态企业、各种商业协会等。

1.2 跨界搜寻与技术创新

技术创新(Technical Innovation)是组织创新的重要部分,具体是指企业通过应用新知识、新技术、新工艺提高产品质量、开发新产品、提供新服务,并实现市场价值的一系列活动。跨界搜寻以低成本优势弥补了自主研发和收购获取两种方式的不足,因而被认为是组织创新绩效提高和竞争优势确立的主要路径[18]。在组织技术创新过程中,各部门跨越组织边界从外部获取创新所需的各种异质性资源,为技术创新提供新的知识和技术,通过对摄入知识的整合、吸收、利用,突破技术创新瓶颈[7]。

具体而言,一方面,技术知识跨界搜寻使组织能及时和广泛掌握行业技术动态,避免陷入“熟悉陷阱”[5,19],进而进行技术革新。外部异质知识涌入拓展了组织技术认知边界,为组织突破原有技术发展轨迹,实现技术创新提供了强有力的知识支撑[19]。另一方面,技术知识跨界搜寻有利于组织突破固化的技术轨道,发现创新过程中存在的问题和障碍,为组织提供更多学习机会和资源,从而降低失败概率和技术创新风险[15]。此外,市场知识跨界搜寻促使企业将目光转向外部,及时掌握竞争对手信息和市场竞争态势,提高市场危机意识并及时认识到组织在创新中的劣势和不足,有的放矢地进行战略和技术调整,从而有效提升组织创新的准确性和有效性。同时,完善的市场知识跨界搜寻能够使组织从外部环境中搜寻创新机会,洞悉顾客潜在需求和市场发展趋势,从而进一步明确自身技术发展方向。鉴于此,本文提出以下主效应假设:

H1a:技术知识跨界搜寻正向影响技术创新;

H1b:市场知识跨界搜寻正向影响技术创新。

1.3 动态能力的中介作用

(1)跨界搜寻与动态能力。动态能力(Dynamic Capabilities)是指组织为适应外部动态环境而对自身竞争资源和能力进行持续重组和构建的能力[20]。动态能力受多种因素影响,其中,组织知识更新是推动组织动态能力演变的重要源头和基础[13,21]。跨界知识搜寻是组织引入异质性知识和规避“核心刚性”的重要途径。因此,本文认为,跨界搜寻对动态能力培养与演化起关键性作用。这是因为技术知识跨界搜寻为组织动态能力提供了“新鲜源泉”并投放了“重构元素”。首先,技术知识跨界搜寻为组织输送了新技术、新工艺和新流程,更新和拓展了组织动态能力形成所需的知识基础,增加了不同类别知识元素重构机会,避免组织出现“核心刚性”;其次,随着技术知识跨界搜寻深入,对外部信息进行主动加工使组织更容易感知到相关技术机会,并由此培育出机会识别和利用的动态能力[21];再次,技术知识跨界搜寻促进技术知识互动和融合,夯实组织和个体的学习基础,从而为组织资源整合与能力更新提供智力基础和人力保障。最后,Danneels[22]指出,本地搜寻与跨界搜寻分别是组织构建一阶能力和二阶能力的基础,而动态能力是典型的组织二阶能力。综上所述,本文提出以下假设:

H2a:技术知识跨界搜寻正向影响动态能力。

市场知识跨界搜寻为组织动态能力提升输送了“竞创动力”并搭建了“外部桥梁”。这是因为:第一,组织搜寻具有路径依赖,侧重于熟悉市场的相关知识和信息积累,对于现有组织惯例起固化作用。市场知识跨界搜寻会使固化惯例得到冲击和修正[23],能够有效降低组织惰性,进而强化动态能力;第二,市场知识跨界搜寻要求企业主动监控与预测市场、顾客以及竞争对手等重要外部环境因素的动态变化,洞察环境中的机会与威胁,大大强化了组织机会识别、感知能力和适应能力,而该能力正是动态能力的重要组成部分[24];第三,市场知识跨界搜寻增强了组织市场危机意识,使其及时认识到自身劣势和不足,有的放矢地进行战略调整,通过组织资源重构趋利避害,这正是动态能力演化和发展的过程[25]。基于上述分析,本文提出以下假设:

H2b:市场知识跨界搜寻正向影响动态能力。

(2)动态能力与技术创新。诸多学者研究发现动态能力是有效促进组织创新绩效提升的高阶能力[22]。动态能力能够从多方面促进组织技术创新:①动态能力有助于组织保持较高的环境敏感性和机会识别能力,使其把市场变动快速转化为创新要素,迅速对工艺流程和产品服务进行改善与更新,降低技术创新成本;②动态能力使得组织对资源获取与整合具有较强的掌控力,通过动态能力实现知识获取和转化,有利于组织迅速汇聚内外部技术创新所需的有效资源,促进新知识、新信息与原有基础整合,从而为技术创新提供扎实的资源基础[20];③动态能力能重构组织能力,提高组织灵活性,使其能够根据外部环境变化不断重构、配置以及更新自身能力,在环境动态变化中维持有利于技术创新的动态优势。综上,本文提出以下假设:

H3:动态能力对技术创新具有显著正向影响。

由上述分析可知,技术知识和市场知识跨界搜寻所提供的异质性知识与信息能够为组织整合互补性资源创造机会,最终有效促进组织技术创新。但这并不意味着跨界搜寻就是组织技术创新的直接来源,其作用过程和机制不是简单的直接联系[26]。跨界搜寻所获取的资源、信息以及知识能否被组织有效利用,关键在于组织能否通过能力重构实现外部资源有效开发和价值转化。根据动态能力理论,跨界搜寻作为组织知识内化过程的逻辑起点,也是动态能力的认知基础,外部异质性知识和信息能够有效促使组织摆脱原始路径依赖,注重对自身资源和能力的重构,从而使内部资源与外界需求相匹配[20]。同时,组织资源和能力重构实际上是动态能力培育过程和组织价值创造过程,能积极有效促进组织技术创新[20,26]。结合跨界搜寻内涵和功效特征,本文推断,动态能力很大程度上在技术知识跨界搜寻和市场知识跨界搜寻对技术创新的影响过程中起中介作用。

从技术知识角度看,技术知识跨界搜寻为组织动态能力形成提供了“重构元素”——知识基础。一方面,跨界搜寻导入新技术、新工艺和新流程,使组织更新和拓展其动态能力形成所需的知识基础,增加了不同类别知识元素重构机会,提升了组织外部机会感知能力、把握能力和利用能力[27]。另一方面,跨界搜寻从外部获取的技术知识与组织边界内的知识具有一定的异质性,需要经过吸收、内化、整合等才能与组织内的知识体系、能力体系相匹配,而这一过程正是动态能力发挥其迭代更新功能的过程[4,20]。动态能力提升直接促进组织技术预判能力和响应能力提升,使组织能够根据技术发展趋势进行技术储备和预先研发,找到自身技术和产品与相近领域技术进步的契合点及融合面[26]。通过对这一能力的内化和重构,外部跨界技术知识最终能够帮助组织实现技术升级和创新。

从市场知识角度看,开放式创新范式对组织提出了新的挑战,大量纷繁的外部知识源导入增加了组织内部识别风险和协调成本,而动态能力为组织提供了资源整合和知识利用机制,能有效化解内外部知识冲突,促进新旧知识流动、融合和利用[27,28]。具体而言,市场知识跨界搜寻能有效冲击和修正组织内部惯性认知,提高组织内部成员对于顾客以及竞争对手等重要外部环境因素的敏感度,使组织能够洞察环境中的机会与威胁,提升机会识别能力、感知能力和适应能力,它们正是动态能力的重要构成要素[26]。动态能力提升是组织复杂市场信息识别和市场机会捕捉的基础,能使其在不同时期快速、准确地定位顾客需求,完善自身技术体系和产品生态以满足多变的市场需求,避免陷入创新者窘境[28]。

因此,以动态能力理论为基础,基于以上论述可以进一步推论:动态能力正是跨界搜寻在组织适应动态环境、摆脱路径依赖、克服能力约束的内化过程、能力体现及必经之路。动态能力是跨界搜寻对组织技术创新影响机制中的重要中介因素。由此,本文提出以下假设:

H4a:动态能力在技术知识跨界搜寻和技术创新的关系中起中介作用;

H4b:动态能力在市场知识跨界搜寻和技术创新的关系中起中介作用。

1.4 技术动荡的调节作用

技术动荡是指企业所在产业环境中的技术要素更新速度和不可预测的不确定状态[29]。在产业技术日新月异的信息时代,外部环境中技术动荡的影响更加显著,高技术动荡意味着产品设计和技术范式具有较多的不确定性,存在创新机会的同时也潜伏着更多风险。动态能力内涵本质上与环境动态性概念密不可分,因而其作用的发挥在很大程度上具有外部情景依赖性,在不同程度的技术动荡环境中所发挥的作用具有较大差异[26]。因此,动态能力与技术创新之间的关系很可能受技术动荡的影响。

首先,当技术动荡程度较高时,产业环境中会出现更多信息与机遇,技术知识更新速度难以预测,技术创新模式可能随之改变。此时,动态能力中机会识别能力的作用更加突出,能让组织快速捕捉到外部市场信息和外部创新机会,引入和吸收更多有利于技术创新的驱动因素[30];其次,高技术动荡意味着快速的技术发展和更短的技术生命周期,在此环境中,动态能力强调的组织资源整合能力可以得到更充分的发挥,让组织更好、更迅速地重组和利用内外部资源,进而形成适应环境条件的必要技能与资源能力,走在技术创新的前端,把握稍纵即逝的机会窗口[27];最后,技术动荡程度较高时,组织拥有的动态能力优势更容易得到体现,组织的高灵活性更加突出,进而对组织技术创新的贡献更显著。基于此,本文提出以下假设:

H5:技术动荡在动态能力与技术创新之间起正向调节作用,即组织面临的技术动荡程度越高,动态能力对技术创新的正向影响就越显著。

在以上论述中,本文假定:①动态能力在跨界搜寻与技术创新之间起中介作用;②技术动荡会强化动态能力对技术创新的正向影响(调节第二阶段的影响),但不会影响跨界搜寻与动态能力之间的正向关系(不调节第一阶段的影响)。当技术环境相对平稳时,组织创新面临的问题更加一般化和结构化,此时可以利用原有惯例及能力整合外部导入的异质性知识和信息,从而实现创新目标[27]。因此,动态能力桥接跨界搜寻与技术创新的作用可能会受到一定限制,效果不显著。但是在高技术动荡环境中,组织需要及时对不断变化的技术环境进行响应,处理和利用外界新知识和信息。此时,动态能力尤其有价值。高技术动荡为组织动态能力提供了用武之地,从而强化了动态能力在跨界搜寻与技术创新关系中的作用[30]。基于此,可以推论技术动荡程度越高,技术知识跨界搜寻和市场知识跨界搜寻通过动态能力对技术创新产生的正面效应(间接效应)就越强。因此,本文提出如下假设:

H6a:技术动荡程度越高,动态能力在技术知识跨界搜寻与技术创新之间所起的中介效应就越强;

H6b:技术动荡程度越高,动态能力在市场知识跨界搜寻与技术创新之间所起的中介效应就越强。

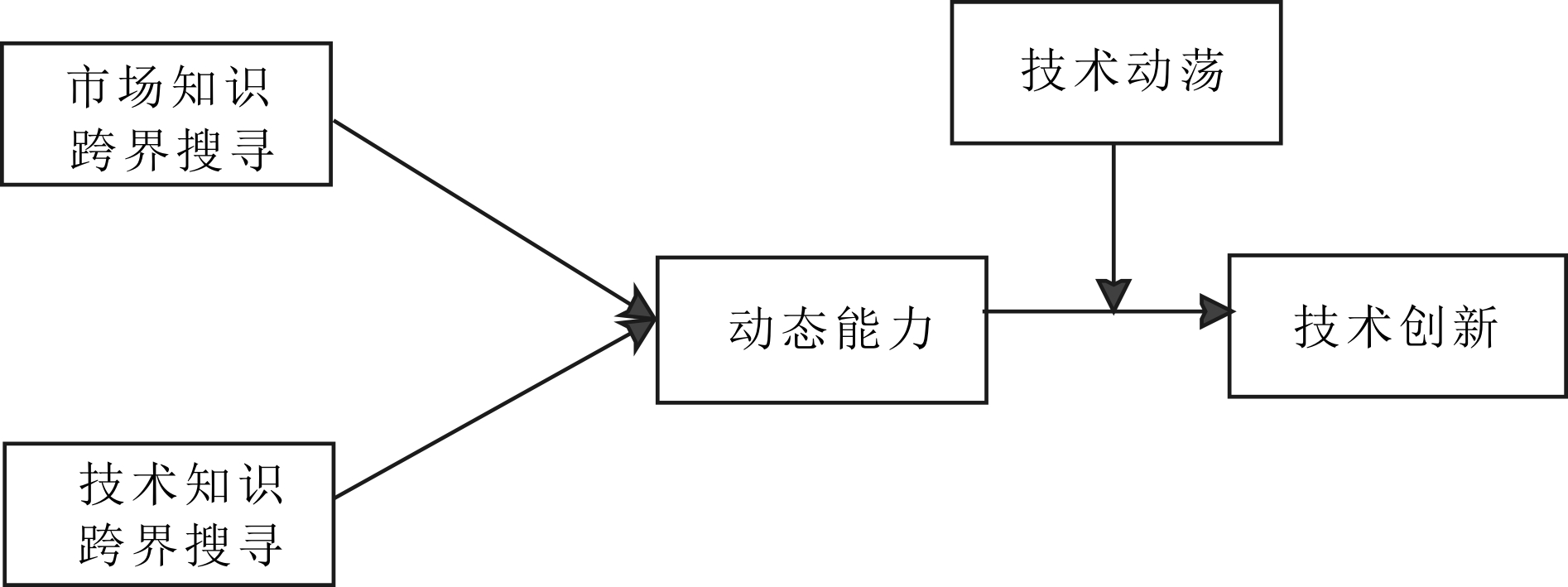

综上所述,本文构建研究模型,如图1所示。

2 研究方法

2.1 研究对象

本文采用大规模企业问卷调查方式验证提出的假设。为确保研究信度和效度,对调研各环节进行严格控制:首先,在调研之前,研究小组对参与调研的高管身份(董事、副总、总助、总秘、总监等)进行严格确认,确保调研对象为了解企业情况的高管人员。其次,在调研过程中,研究小组向高管人员强调调研的自愿性、匿名性和学术用途。此外,本次调研采用纸质问卷,严控问卷填答对象所在区域和职位。

本研究调研企业涉及贵州(经济后发赶超的西部代表省份)、福建(沿海外向型经济典型省份)、湖北(中部传统工业强省)、江苏(东部经济发达代表省份)4个省份的不同行业和规模企业。主要调研途径为企业拜访、个人校友网络企业、高校MBA和EMBA学员现场作答等方式,由一家样本企业的一名高管完整作答所有题项。共发650份调研问卷,收回475份问卷,最终得到357份有效问卷,问卷有效回收率为54.92%。其中,企业平均年龄为21.06(SD=16.55),企业的平均人数为2 041.45(SD=5 085.53);29.13%为国有企业,59.66%为民营企业,11.20%为外资企业;制造企业占比70.59%,服务企业占比29.41%。

2.2 研究工具

本文采用的量表均来源于国内外实证研究中的权威量表,除控制变量外,均采用Likert 5点量表进行测试。

(1)跨界搜寻。本文采用Sidhu等[5]开发的两个维度的10个题项量表。本文中,技术知识跨界搜寻和市场知识跨界搜寻的Cronbach's α系数分别为0.79、0.80,表明两个变量测量信度符合要求。跨界搜寻一阶验证性因子分析显示,两因子模型与数据拟合程度良好:χ2(df=34)= 103.55,TLI=0.92,CFI=0.94,RMSEA=0.076,各因子载荷均高于0.5,表明技术知识跨界搜寻和市场知识跨界搜寻具有较好的结构效度。

(2)动态能力。本文采用陈志军等[27]的研究量表,该量表包含8个题项。本文中,动态能力的Cronbach's α系数为0.88,表明动态能力测量具有较高的信度。

(3)技术创新。本文采用谢洪明等[31]的8个题项量表,技术创新的Cronbach's α系数为0.90,表明其测量具有较好的信度。同时,二阶验证性因子分析结果表明,两因子模型与数据拟合程度良好,技术创新测量具有较好的结构效度:因子载荷均高于0.7且χ2(df=19)=55.59,TLI=0.96,CFI=0.98。

(4)技术动荡。本文采用Jaworski & Kohli[29]的3个题项量表。本文中,技术动荡的Cronbach's α系数为0.83,表明其测量具有较高的信度。

(5)控制变量。基于芮正云和罗瑾琏[9]、肖丁丁和朱桂龙[21]的研究成果,本研究选取4个控制变量:所有制形式、企业所属行业、企业年龄和企业规模。其中,所有制形式划分为国有企业、外资企业和民营企业3类,企业所属行业划分为制造业和服务业,在数据分析中两者均为虚拟变量;企业年龄使用调研数据中的企业实际成立时间,企业规模按照总人数取以10为底的对数,即企业规模=lg(企业总人数)。

2.3 数据分析方法

本研究综合运用结构方程模型、巢模型分析、拔靴法(bootstrapping)等方法对假设进行检验。在结构方程模型分析中,理论模型共有5个潜变量(共计26个测量指标),总样本量为357个,满足研究饱和覆盖度的要求。此外,为确保假设检验的可靠性,本研究通过Harman单因素检验法和非可测潜在方法因子法(Unmeasured Latent Methods Factor)对数据同源方程进行检验,同时利用平均方差抽取量(average variance extracted,AVE)和验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis,CFA)对量表区分效度与结构效度进行检验。在检验有调节的中介作用时,本文采用拔靴法(bootstrapping)分析调节变量对中介作用的影响[32]。

3 数据分析与结果

3.1 共同方法偏差控制与检验

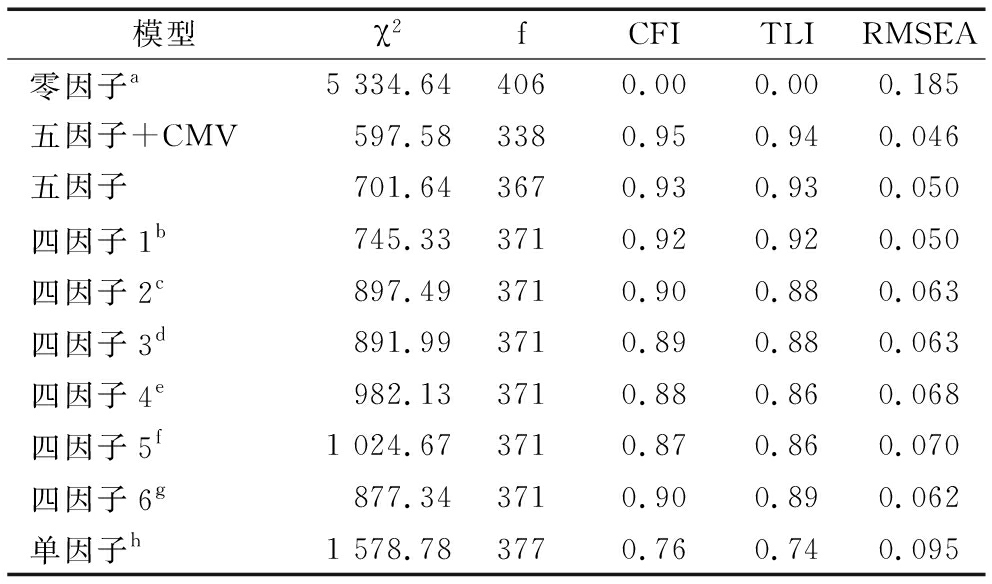

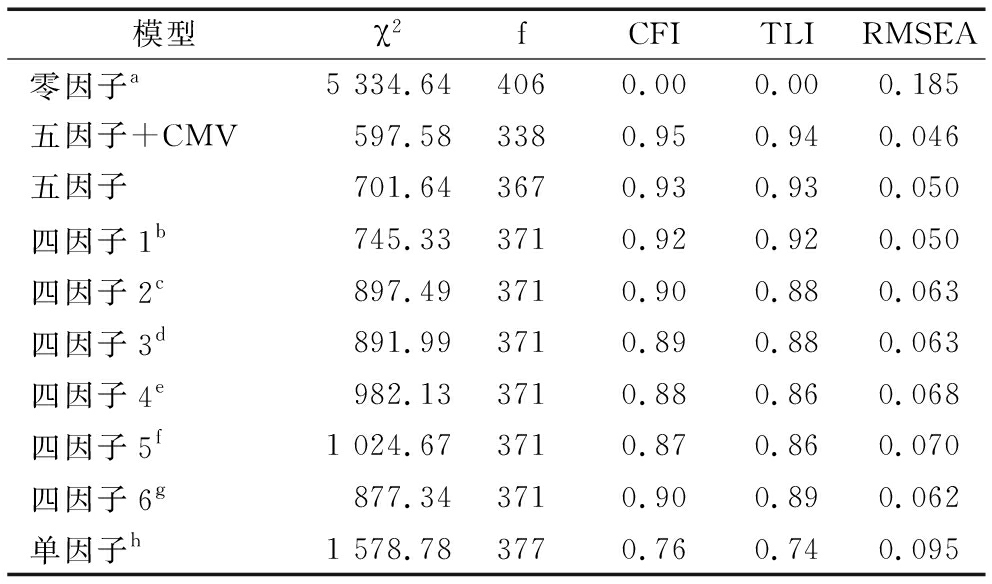

本文各变量是通过企业高管同批填答形式收集的问卷数据,可能存在一定的共同方法偏差[33]。因此,为降低共同方法偏差的影响,本文采取了以下措施:一方面,在问卷发放前详细说明研究目的以及填答方式,并采用匿名调研方式,由参与调研的各企业高层管理人员对跨界搜寻、动态能力、技术动荡及技术创新等变量进行评价,以确保问卷填答质量,较好地控制调研偏差;另一方面,参照Harman单因素检验标准和过程,本文将问卷中除去控制变量的26个题项(5个关键变量)放入SPSS24.0进行探索性因子分析,检验结果中最大的因子方差只解释了38.83%的变异量,解释率远小于50%的标准值。进一步地,采用非可测潜在方法因子法(Unmeasured Latent Methods Factor)评估共同方法偏差[34]。具体而言,将共同方法因子视为潜变量纳入结构方程模型,并允许所有题项载荷到共同方法因子上,形成含有CMV因子的六因子模型,如表1所示。若添加了共同方法因子的模型比原假设模型的CFI和TLI提高幅度超过0.02,或RMSEA降低幅度超过0.05,即表示存在被共同方法偏差影响的风险[33-35]。从表2可以看出,含有共同方法因子(五因子模型+CMV)的模型(χ2(338)=597.58,RMSEA=0.046,CFI=0.95,TLI=0.94)与五因子模型(χ2(367)=701.64,RMSEA=0.050,CFI=0.93,TLI=0.93)相比,CFI、TLI和RMSEA的变化均未超过临界值,表明模型拟合数据未得到显著改善。综上所述,本研究中共同方法偏差的影响风险在可接受范围内,不会对研究结论产生严重影响。

3.2 效度分析

本研究主要从3个方面进行效度分析:①内容效度。本研究采用较为成熟的权威量表,充分征询了来自学术界、实业界专家的意见和建议,通过细节修订进一步保证量表的内容效度;②聚合效度。技术知识跨界搜寻、市场知识跨界搜寻、动态能力、技术创新和技术变动性的AVE分别为0.54、0.51、0.52、0.58、0.61,潜变量的平均方差抽取量均大于0.5,表明研究量表汇聚效度良好;③区分效度。本文通过对关键变量的验证性因子分析(CFA)评估各变量间的区分效度。各变量的KMO(Kaiser-Meyer-olkin)值检验和Bartlett's球形检验结果如下:技术知识跨界搜寻、市场知识跨界搜寻、动态能力、技术动态性和技术创新的KMO值分别为0.807、0.814、0.917、0.719、0.913且卡方统计值显著。可见,各变量具备进行验证性因子分析的前提条件。验证性因子分析结果如表1所示,所有题项因子载荷均达到显著水平(p <0.05),且五因子模型(χ2(367)=701.64,RMSEA=0.050,CFI=0.93,TLI=0.93)数据拟合程度显著优于其它竞争模型,验证了各变量间良好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果

模型χ2fCFITLIRMSEA零因子a5 334.644060.000.000.185五因子+CMV597.583380.950.940.046五因子701.643670.930.930.050四因子1b745.333710.920.920.050四因子2c897.493710.900.880.063四因子3d891.993710.890.880.063四因子4e982.133710.880.860.068四因子5f1 024.673710.870.860.070四因子6g877.343710.900.890.062单因子h1 578.783770.760.740.095

注:a所有测量项目之间没有关系;b将技术知识跨界搜寻和市场知识跨界搜寻合并;c将技术知识跨界搜寻与动态能力合并;d将市场知识跨界搜寻和动态能力合并;e将动态能力和技术动荡合并;f 将动态能力和技术创新合并;g将技术动荡和技术创新合并;h将全部测试项目合并为一个因子;CMV代表同源偏差

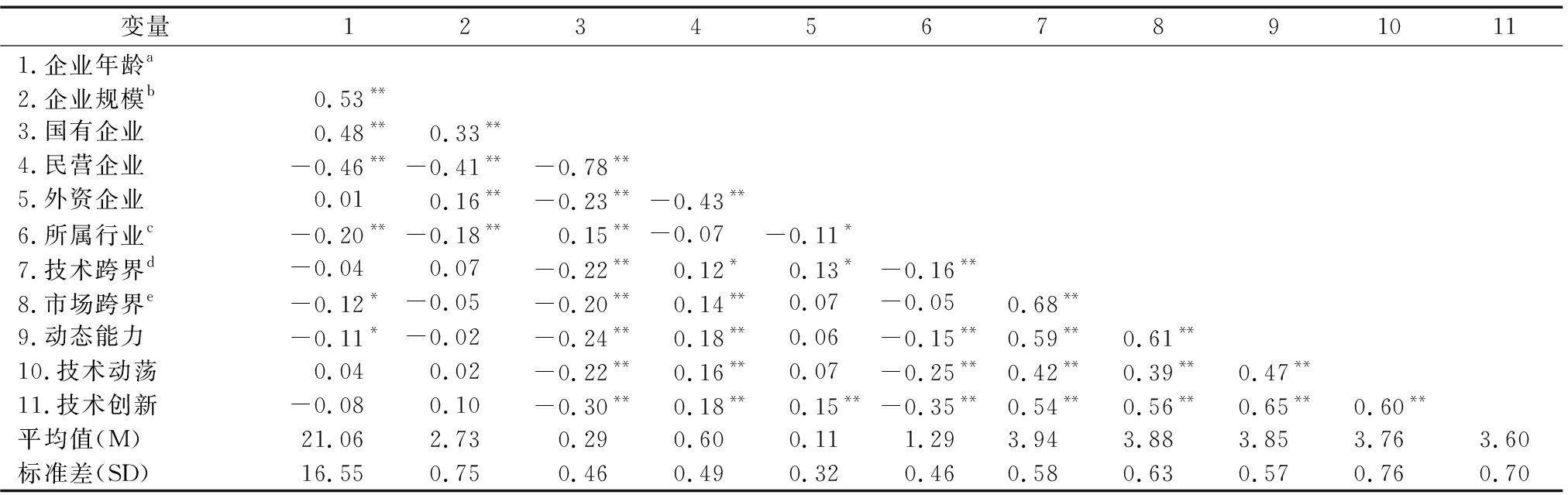

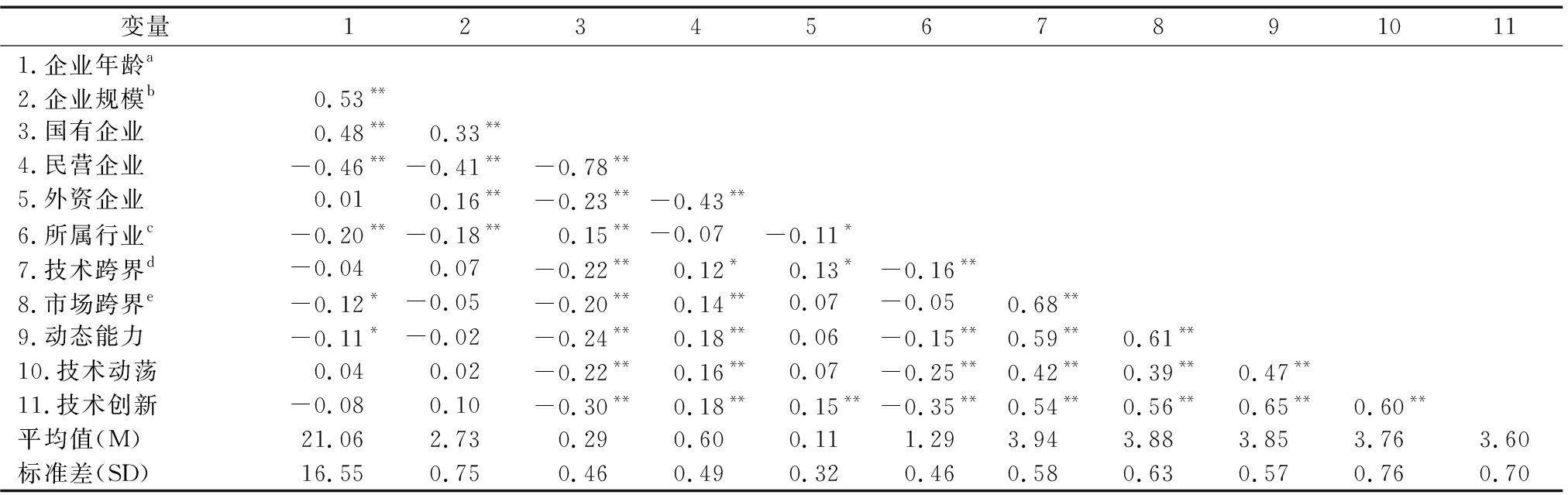

3.3 相关分析

表2为各变量平均值、方差与相关系数,从中可以看到:技术知识跨界搜寻与动态能力(r=0.59,p<0.01)、技术创新(r=0.54,p<0.01)正向相关;市场知识跨界搜寻与动态能力(r=0.61,p<0.01)、技术创新(r=0.56,p<0.01)显著正相关,同时动态能力与技术创新具有显著正相关关系(r=0.65,p<0.01)。

表2 描述性统计结果与相关系数矩阵

变量12345678910111.企业年龄a2.企业规模b0.53**3.国有企业0.48**0.33**4.民营企业-0.46**-0.41**-0.78**5.外资企业0.010.16**-0.23**-0.43**6.所属行业c-0.20**-0.18**0.15**-0.07-0.11*7.技术跨界d-0.040.07-0.22**0.12*0.13*-0.16**8.市场跨界e-0.12*-0.05-0.20**0.14**0.07-0.050.68**9.动态能力-0.11*-0.02-0.24**0.18**0.06-0.15**0.59**0.61**10.技术动荡0.040.02-0.22**0.16**0.07-0.25**0.42**0.39**0.47**11.技术创新-0.080.10-0.30**0.18**0.15**-0.35**0.54**0.56**0.65**0.60**平均值(M)21.062.730.290.600.111.293.943.883.853.763.60标准差(SD)16.550.750.460.490.320.460.580.630.570.760.70

注:N=357;*表示P<0.05,**表示P<0.01,下同;对角线括号内的数值为各变量的信度;a企业年龄:10年及以下、10~20年、20年以上;b企业规模:lg(企业总人数);c所属行业:制造业、服务业;d技术知识跨界搜寻;e市场知识跨界搜寻

3.4 假设检验

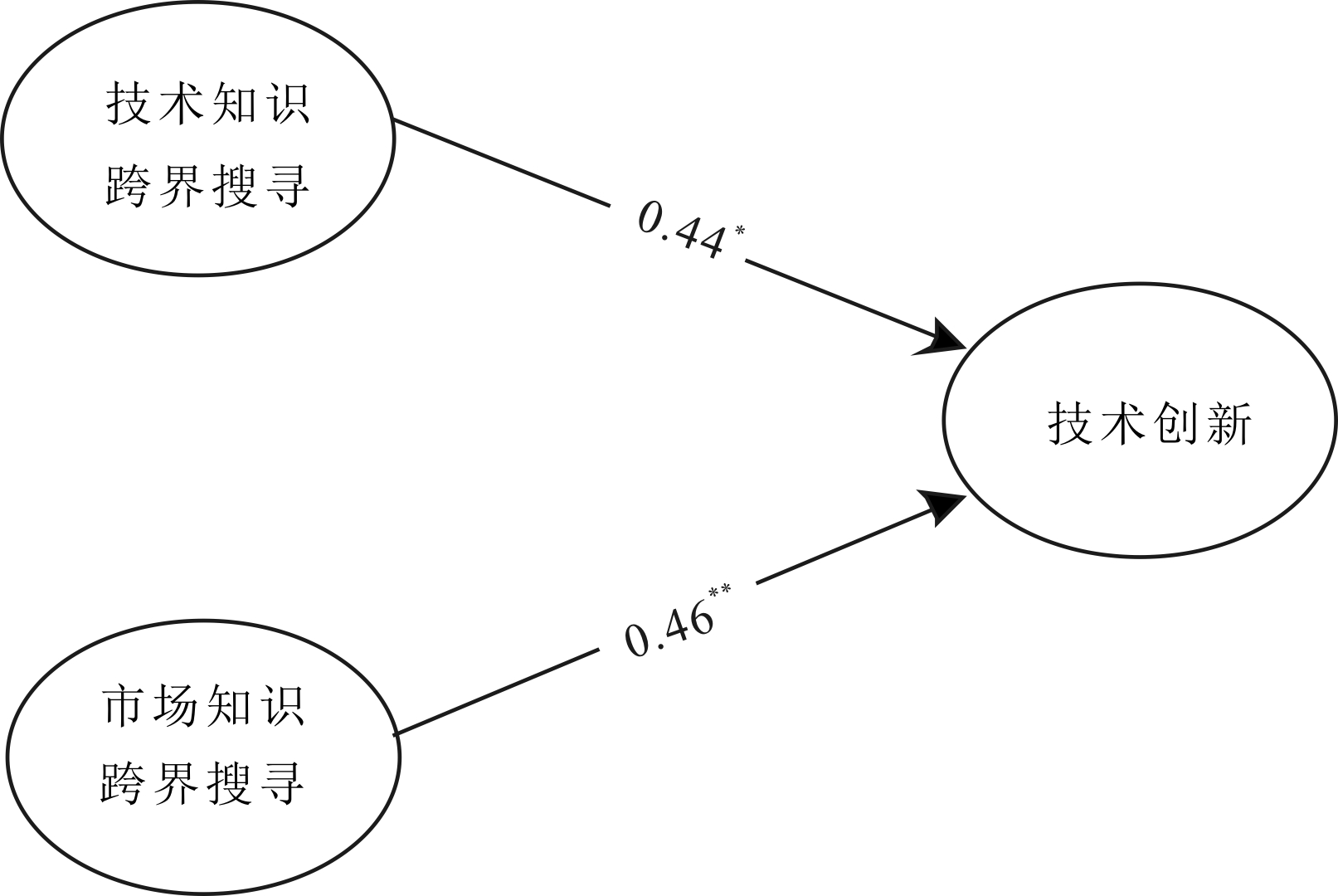

(1)主效应检验。本文借鉴Cortina等[36]的研究方法,在模型中设定交互项的残差及因子载荷。在理论模型结构方程分析中,其数据拟合程度符合要求:χ2(512)= 845.28;CFI=0.94,TLI=0.93,RMSEA=0.043,为进一步明确变量关系的巢模型检验提供了可行的初始模型。为验证H1a和H1b,本文构建了跨界知识搜寻对技术创新影响的主效应结构方程模型,如图2所示。主效应模型各拟合指数符合要求:χ2(130)= 274.57; CFI=0.95,TLI=0.94,RMSEA=0.056,技术知识跨界搜寻对技术创新具有显著正向影响(β= 0.44,p<0.01),H1a成立;市场知识跨界搜寻对动态能力具有显著正向影响(β= 0.46,p<0.01),H1b成立。

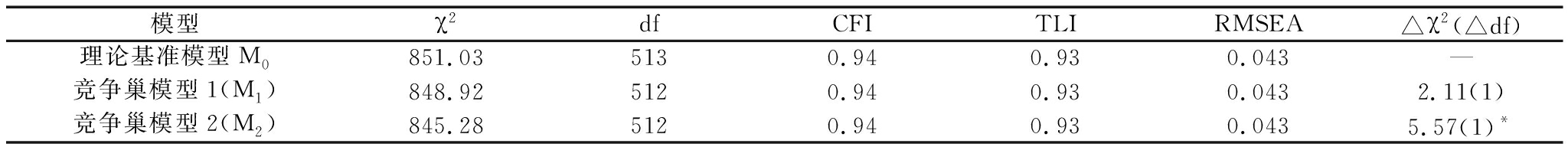

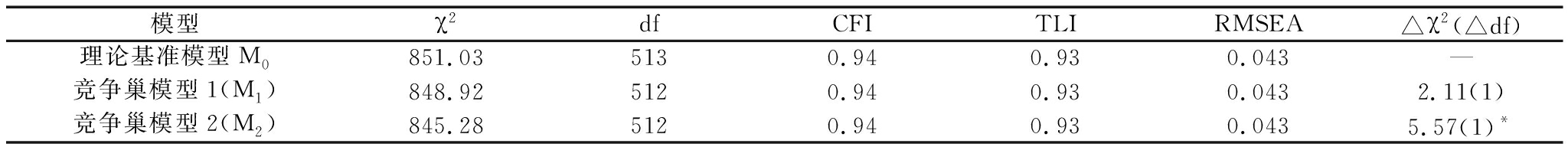

(2)巢模型检验与竞争模型比较分析。本文利用巢模型检验进一步探索动态能力在两类跨界搜寻与技术创新之间的中介作用[37]。具体而言,通过比较理论基准模型(完全中介模型)和相应竞争巢模型(部分中介模型)的数据拟合程度,判断与实证数据最相符的实际作用机制模型(最优模型)。相较于理论基准模型,竞争巢模型1(M1)加入了技术知识跨界搜寻对技术创新的直接路径,竞争巢模型2(M2)加入了市场知识跨界搜寻对技术创新的直接路径。巢模型检验结果如表3所示:M1模型拟合度与M0模型拟合度没有显著差异(△χ2(1)= 2.11; P>0.05),而M2模型的拟合度则显著优于M0模型的拟合度(△χ2(1)= 5.57; P<0.05)。基于此,本研究判定M2模型为最优模型,即在假设模型M0的基础上增加市场知识跨界搜寻到技术创新的路径。

表3 巢模型与竞争模型比较分析结果

模型χ2dfCFITLIRMSEA△χ2 (△df)理论基准模型M0851.035130.940.930.043—竞争巢模型1(M1)848.925120.940.930.0432.11(1)竞争巢模型2(M2)845.285120.940.930.0435.57(1) *

注:卡方差异△χ2 (△df)的计算以理论基准模型M0为基准;竞争巢模型1(M1)为技术知识跨界搜寻的部分中介模型;竞争巢模型2(M2)为市场知识跨界搜寻的部分中介模型

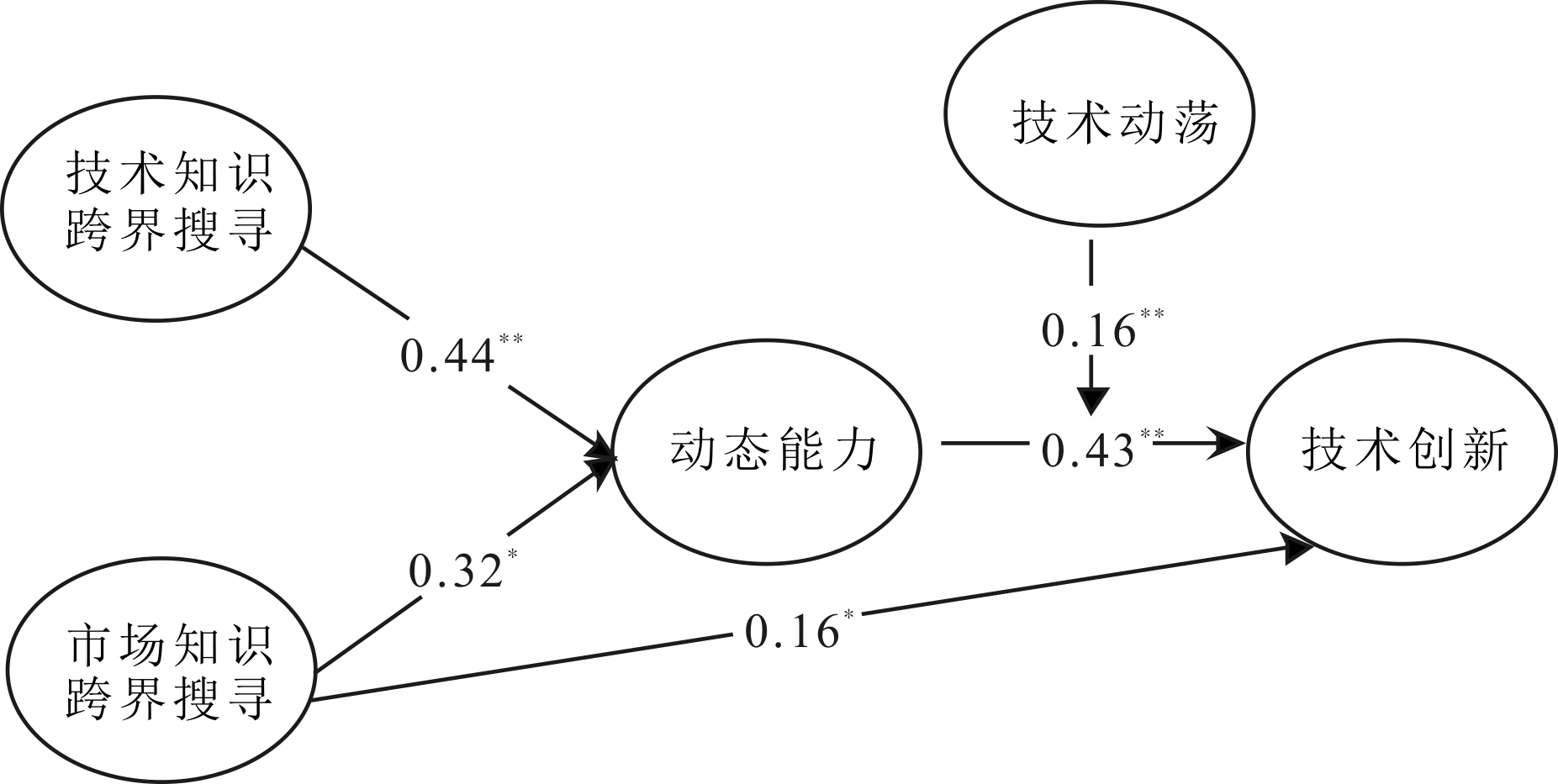

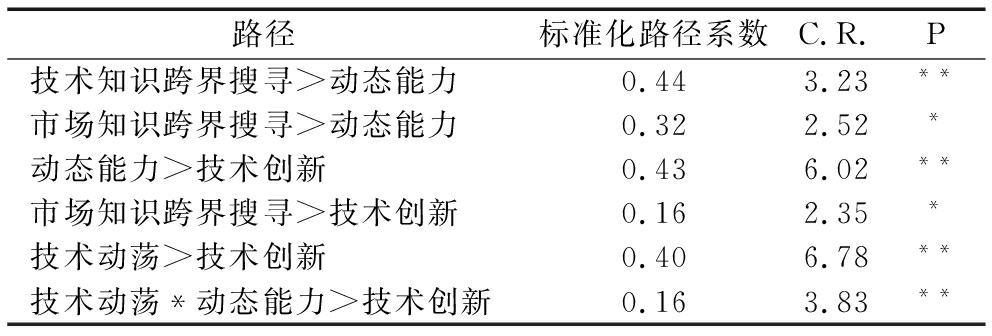

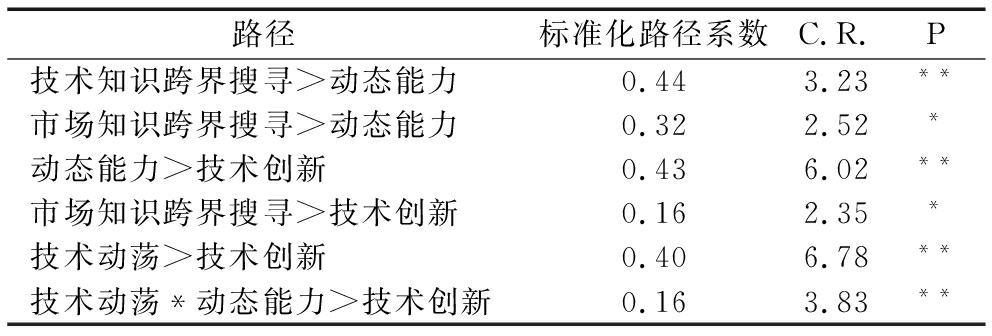

(3)中介效应检验。对最优模型M2作路径系数检验,结果如图3所示:技术知识跨界搜寻对动态能力具有显著正向影响(β= 0.44,p<0.01),H2a得到支持。同时,市场知识跨界搜寻对动态能力具有显著正向影响(β= 0.32,p<0.01),H2b成立。动态能力对技术创新具有显著正向影响(β= 0.43,p<0.01),H3成立。此外,比较分析巢模型检验与竞争模型可判定M2模型为最优模型,即动态能力在技术知识跨界搜寻与技术创新之间发挥完全中介作用,而在市场知识跨界搜寻与技术创新之间起部分中介作用。因此,H4a成立,H4b部分成立。最后,本文运用PRODCLIN程序[38]进一步检验中介效应的显著性,动态能力在技术知识跨界搜寻与技术创新之间中介效应99.50%的置信区间为[0.22,0.45],不包括零;在市场知识跨界搜寻与技术创新之间中介效应99.50%的置信区间为[0.16,0.38],不包括零。以上检验结果表明,动态能力在技术知识跨界搜寻、市场知识跨界搜寻与技术创新之间所起的中介效应都是显著的,H4a和H4b进一步得到验证。

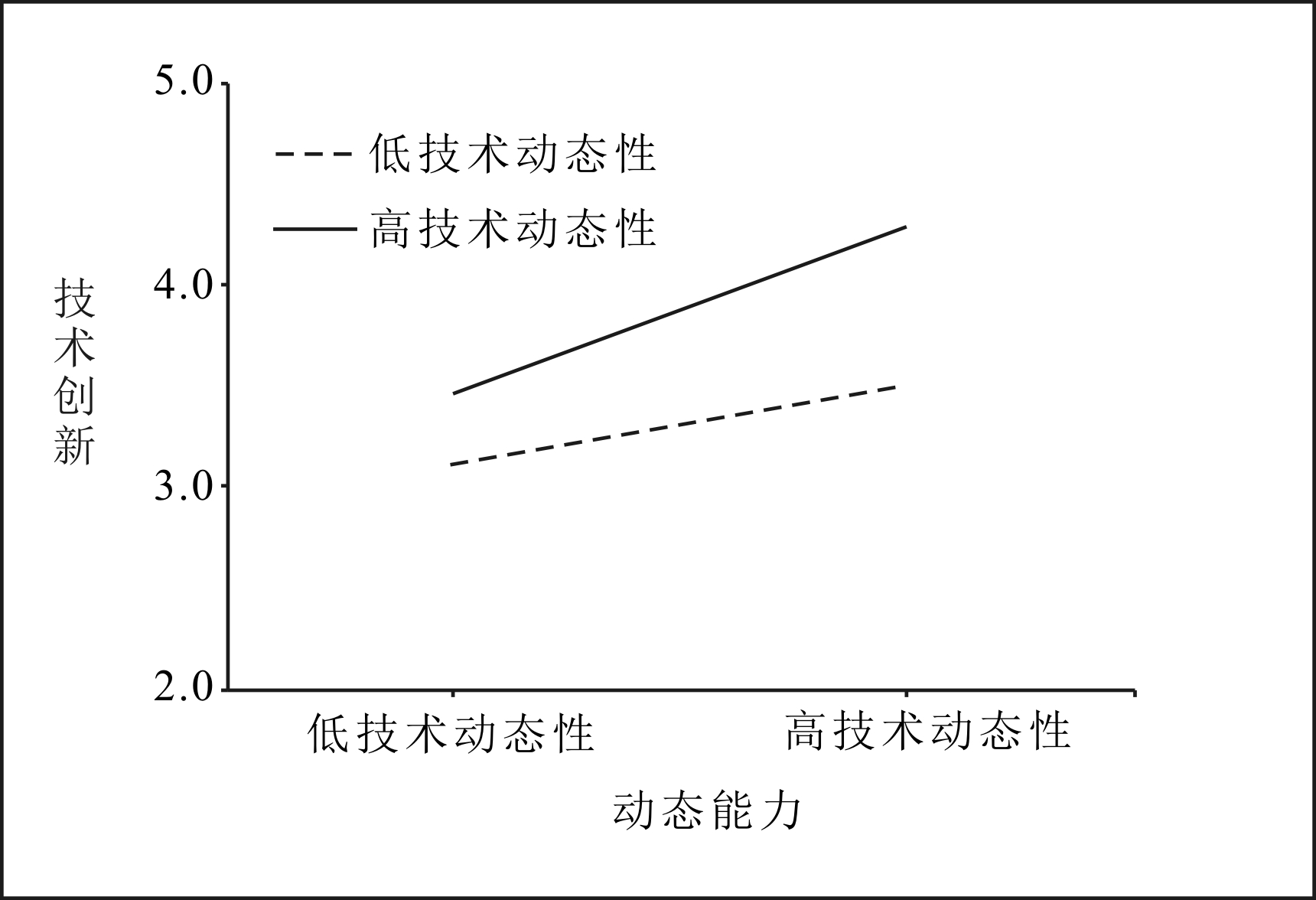

(4)调节效应检验。从表4还可以看出,技术动荡与动态能力的交互项对技术创新具有显著正向影响(β= 0.16,p<0.01),H5获得数据验证。同时,本文以高于和低于均值一个标准差为基准,绘制不同技术动荡水平下动态能力对技术创新的影响差异示意图。如图4所示,动态能力对技术创新的正向影响在高技术动荡环境下更显著(β= 0.77,p<0.01),而在低技术动荡环境下表现较弱(β= 0.33,p<0.01)。

表4 最优模型路径系数

路径标准化路径系数C.R.P技术知识跨界搜寻>动态能力0.443.23**市场知识跨界搜寻>动态能力0.322.52*动态能力>技术创新0.436.02**市场知识跨界搜寻>技术创新0.162.35*技术动荡>技术创新0.406.78**技术动荡*动态能力>技术创新0.163.83**

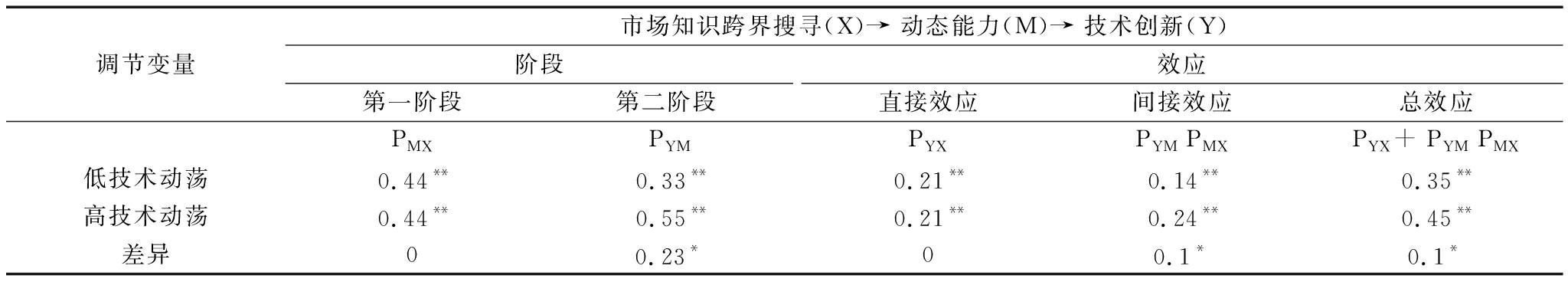

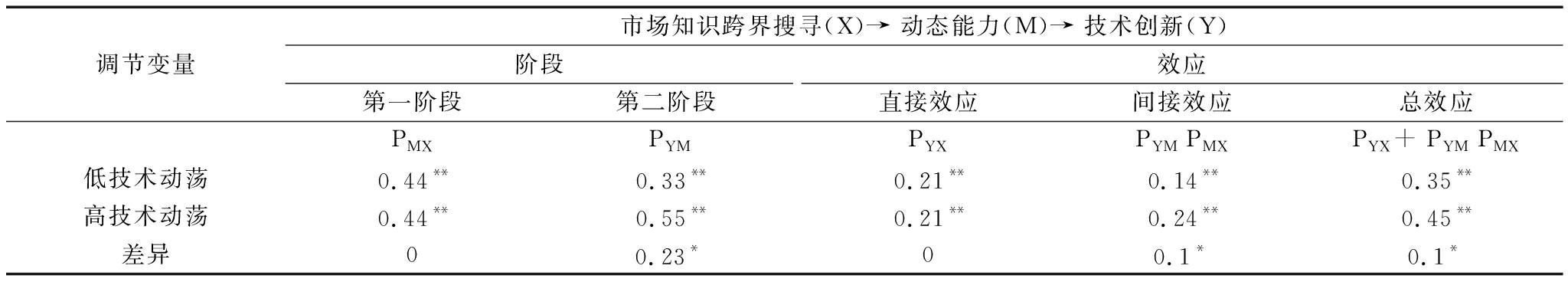

(5)有调节的中介效应检验。本文采用拔靴法(bootstrapping)分析在不同技术动荡水平下,动态能力在技术知识跨界搜寻、市场知识跨界搜寻与技术创新之间的中介效应[32],结果如表5(技术知识跨界搜寻为自变量)和表6(市场知识跨界搜寻为自变量)所示。由表5可知,技术知识跨界搜寻对技术创新的正向间接影响(通过动态能力)在高技术动荡环境下更显著(β= 0.19,p<0.01),在低技术动荡环境中则较弱(β= 0.06,p<0.01),且这两个影响系数之间存在显著差异(△β= 0.13,p<0.05)。此外,表6说明市场知识跨界搜寻对技术创新的间接影响(通过动态能力)在高技术动荡环境下更显著(β= 0.24,p<0.01),在低技术动荡水平时则较弱(β= 0.14,p<0.01),且两者之间具有显著差异(Δβ= 0.10,p<0.05)。因此,H6a和H6b成立。

表5 有调节的中介效应分析结果

调节变量技术知识跨界搜寻(X)→ 动态能力(M)→ 技术创新(Y)阶段第一阶段第二阶段效应直接效应间接效应总效应PMXPYMPYXPYM PMXPYX+ PYM PMX低技术动荡0.46**0.13**0.17*0.06**0.23**高技术动荡0.46**0.40**0.17*0.19**0.36**差异00.27*00.13*0.13*

注:PMX代表技术知识跨界搜寻对动态能力的影响,PYM代表动态能力对技术创新的影响,PYX代表技术知识跨界搜寻对技术创新的影响;高技术动荡为均值加一个标准差,低技术动荡为均值减一个标准差

表6 有调节的中介效应分析结果

调节变量市场知识跨界搜寻(X)→ 动态能力(M)→ 技术创新(Y)阶段第一阶段第二阶段效应直接效应间接效应总效应PMXPYMPYXPYM PMXPYX+ PYM PMX低技术动荡0.44**0.33**0.21**0.14**0.35**高技术动荡0.44**0.55**0.21**0.24**0.45**差异00.23*00.1*0.1*

注:PMX代表市场知识跨界搜寻对动态能力的影响,PYM代表动态能力对技术创新的影响,PYX代表市场知识跨界搜寻对技术创新的影响。高技术动荡为均值加一个标准差,低技术动荡为均值减一个标准差

4 结语

4.1 结论

本文从组织层面出发,对动态能力视角下跨界搜寻对技术创新的作用机理进行探索,主要结论如下:①主效应:立足于中国组织情境,验证跨界搜寻的两类搜寻(技术知识和市场知识)对技术创新均具有显著正向影响,这一结论与张文红[39]等的研究结论一致。同时,本文实证发现,两类跨界搜寻对组织动态能力具有显著促进作用;②中介机制:动态能力分别在技术知识跨界搜寻和技术创新之间、市场知识跨界搜寻与技术创新之间起完全中介、部分中介作用。组织跨界搜寻获取的外部技术知识不能直接对技术创新产生立竿见影的作用,这些和组织原有知识基具有较大差异的隐形知识,只有通过组织内化吸收、整合转化为动态能力才能对现在和未来技术创新产生促进作用。市场知识跨界搜寻导入的顾客、竞争对手和经销商等相关信息,在一定程度上可以让组织及时认识到创新过程中的劣势和不足,从而改进产品和工艺。同时,上述信息能让组织洞察潜在需求和市场发展趋势,从而明确技术创新方向;③调节边界:技术动荡正向调节动态能力与技术创新的关系,即技术动荡程度越高,动态能力对技术创新的正向影响就越显著。此外,技术动荡还调节动态能力在跨界搜寻与技术创新之间的中介作用,即技术动荡程度越高,技术知识跨界搜寻和市场知识跨界搜寻通过动态能力对技术创新产生的正向效应(间接效应)就越显著。动态能力能够帮助组织有效应对外部环境变化,本文从技术动荡强化动态能力的直接作用及其中介作用两个方面论证了这一点。

4.2 理论贡献

(1)跨界搜寻作为组织搜寻和创新搜寻的重要研究分支,受到学者们的广泛关注,但针对技术创新的相关实证研究还比较匮乏[33]。本文以中国经济体制转型背景下多行业背景组织(高科技和非高科技组织)为研究对象,从组织内外部边界入手,引入跨界搜寻揭示组织技术创新影响因素,丰富了相关经验证据。

(2)本文基于中国情境拓展了组织搜索理论研究视角,使跨界搜寻和组织创新间的中介过程得到基于能力视角的研究解释。现有文献仅仅勾勒了跨界搜寻对组织创新的直接作用,对于跨界搜寻影响组织能力、组织创新的内在机理缺乏理论阐述和实证研究[18]。本文将跨界搜寻作为前因变量,将动态能力作为中介变量,实证分析跨界搜寻、动态能力与技术创新的作用关系,搭建企业中“搜寻—能力—创新”三者之间的重要传导机制与影响路径,进一步完善组织搜索理论和创新管理理论研究。此外,将动态能力理论引入组织搜寻研究也是对张文红等[39]提出的采用不同理论解释跨界搜寻作用机制研究倡议的回应。

(3)本文注意到中国转型经济情境下环境动态性对跨界搜寻的影响,将技术动荡作为调节变量进行实证分析。而以往相关研究大多忽视了组织外部环境动态变化对于组织知识搜寻与能力转化以及组织创新的重要影响[13]。本文实证结果突出了经济转型背景下技术动荡在跨界搜寻影响技术创新过程中的重要作用,明确了跨界搜寻对技术创新的影响边界,扩展了组织搜索研究理论视角。

(4)丰富了动态能力理论实证研究成果。动态能力前因研究尚处于探索阶段,本文证明跨界搜寻对于动态能力形成和发展具有极其重要的作用,从组织搜索视角拓展了动态能力成因研究,为后续研究奠定了基础。同时,本文为动态能力理论在组织创新方面的应用作出了一定贡献。

4.3 管理启示

本研究对于企业通过跨界搜寻促进技术创新具有重要启示。在开放式创新中,通过跨界搜寻汲取外部知识已被很多企业认同并采纳。

(1)跨界搜寻是战略管理、创新管理、知识管理等研究领域的热点,在开放式创新和产业转型升级情境下具有重要的实践意义。因此,企业应适时摒弃封闭式创新中的狭隘战略,积极通过技术知识和市场知识并重的跨界搜寻体系,汲取新知识和新技术,重视发挥外部知识源在组织动态能力提升过程中的重要作用,进而为组织技术创新奠定坚实的资源和能力基础。

(2)动态能力是跨界搜寻有效发挥作用的关键环节。因此,企业应重视动态能力培育和发展。第一,企业应在跨界搜寻实施过程中,关注外部知识和资源向动态能力转化,借“外力”练“内功”,强化动态能力在跨界搜索和技术创新中的桥梁作用;第二,企业领导者可以通过组织变革与惯例更新等具体方式促进企业动态能力提升;第三,企业应该具有危机意识,尝试摆脱原始路径依赖,注重自身资源和能力重构,以适应复杂多变的市场环境。

(3)企业应有效协调匹配外部环境,促进跨界搜寻、动态能力提升。企业在进行跨界搜寻和发展动态能力时应保持对外部技术环境的敏感性,根据技术变动情况,适当调整企业跨界搜寻活动和动态能力水平。当技术动荡程度较高时,应充分挥企业动态能力,从而强化跨界搜寻对技术创新的正向影响;当技术动荡水平较低时,可以适当减少跨界搜寻和动态能力相关投入,以尽可能低的成本实现对外部环境的有效应对。

4.4 不足与展望

本研究还存在以下不足之处:①因变量选取。一方面,对于组织创新的描述对象不应止步于技术创新,未来应借鉴组织搜寻和知识管理研究,加入管理创新、服务创新、利用式创新和探索式创新等因变量。另一方面,本文优先从组织创新角度考察跨界搜寻的影响力,但跨界搜寻对于企业的作用不限于此,还应关注组织绩效、竞争优势以及新产品开发绩效等重要结果变量;②机制研究。在组织能力层面,本文仅选取动态能力作为影响路径进行实证研究,未来应关注其它相关重要中介变量,例如组织双元能力、核心能力、战略柔性和组织惯例更新等,以打开跨界搜寻作用机制的“黑箱”。同时,应进一步考察市场竞争性、市场动态性和环境不确定性等外部条件作用路径,使跨界搜寻影响边界更加明晰;③研究方法与调研样本。本研究样本数据来源于贵州、福建、湖北和江苏等地企业,而不同地区的技术创新特点可能会有所区别,特别是具有创新代表性的长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。因此,需要更加广泛的数据支持研究模型。同时,本文采用的是横截面数据,在表征跨界搜寻对技术创新滞后的影响方面以及动态能力动态演化方面具有一定的局限性。因此,未来可以通过收集企业纵向跟踪数据进一步检验本研究结论。

参考文献:

[1] CHESBROUGH H W. The era of open innovation[J]. Managing Innovation and Change,2006,127(3): 34-41.

[2] LAURSEN K,SALTER A. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms[J]. Strategic Management Journal,2006,27(2): 131-150.

[3] DAHLANDER L,GANN D M. How open is innovation?[J]. Research Policy,2010,39(6): 699-709.

[4] LI C R. The effect of boundary-spanning search on breakthrough innovations of new technology ventures[J]. Industry & Innovation,2013,20(2):93-113.

[5] SIDHU J S,COMMANDEUR H R,VOLBERDA H W. The multifaceted nature of exploration and exploitation:value of supply,demand,and spatial search for innovation[J]. Organization Science,2007,18(1): 20-38.

[6] WU A,WEI J. Effects of geographic search on product innovation in industrial cluster firms in China[J]. Management and Organization Review,2013,9(3): 465-487.

[7] 缪根红,陈万明,唐朝永.外部创新搜寻、知识整合与创新绩效关系研究[J].科技进步与对策,2014,31(1):130-135.

[8] LOPEZ-VEGA H,TELL F,VANHAVERBEKE W.Where and how to search?search paths in open innovation[J].Research Policy,2016,45(1):125-136.

[9] 芮正云,罗瑾琏. 企业平衡式创新搜寻及其阶段效应——间断性平衡还是同时性平衡[J]. 科研管理,2018,39(1): 9-17.

[10] 章长城,任浩.企业跨界创新:概念、特征与关键成功因素[J].科技进步与对策,2018,35(21):154-160.

[11] PAN H U,BO Y U.Boundary-spanning search,capability reconfiguration and firms' innovation performance——moderating role of strategic flexibility[J].R&D Management,2017.

[12] STUART T E,PODOLNY J M. Local search and the evolution of technological capabilities[J]. Strategic Management Journal,1996,17(S1): 21-38.

[13] MENON T,PFEFFER J.Valuing internal vs.external knowledge:explaining the preference for outsiders[J].Management Science,2003,49(4): 497-513.

[14] KATILA R,AHUJA G.Something old,something new:a longitudinal study of search behavior and new product introduction[J].Academy of Management Journal,2002,45(6): 1183-1194.

[15] 吴增源,谌依然,伍蓓.跨界搜索的内涵、边界与模式研究述评及展望[J].科技进步与对策,2015,32(19):153-160.

[16] GRIMPE C,SOFKA W.Search patterns and absorptive capacity:low-and high-technology sectors in European countries[J].Research Policy,2009,38(3): 495-506.

[17] 熊伟,奉小斌,陈丽琼.国外跨界搜寻研究回顾与展望[J].外国经济与管理,2011,33(6): 18-26.

[18] JUNG H J,LEE J J.The quest for originality:a new typology of knowledge search and breakthrough inventions[J].Academy of Management Journal,2016,59(5): 1725-1753.

[19] PHENE A, FLADMOE-LINDQUIST K,MARSH L.Breakthrough innovations in the US biotechnology industry: the effects of technological space and geographic origin[J].Strategic Management Journal,2006,27(4): 369-388.

[20] TEECE D J, PISANO G,SHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic Management Journal,1997,18(7): 509-533.

[21] 肖丁丁,朱桂龙.跨界搜寻,双元能力结构与绩效的关系研究——基于创新能力结构视角[J].经济管理,2017,39(3): 48-62.

[22] DANNEELS E.Trying to become a different type of company:dynamic capability at Smith Corona[J].Strategic Management Journal,2011,32(1): 1-31.

[23] LEIPONEN A,HELFAT C E.Innovation objectives,knowledge sources,and the benefits of breadth[J].Strategic Management Journal,2010,31(2): 224-236.

[24] FLEMING L.Recombinant uncertainty in technological search[J].Management Science,2001,47(1): 117-132.

[25] CHATTERJI A K,FABRIZIO K R.Using users:when does external knowledge enhance corporate product innovation[J].Strategic Management Journal,2014,35(10): 1427-1445.

[26] TEECE D J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J].Strategic Management Journal,2007,28(13): 1319-1350.

[27] 陈志军,徐鹏,唐贵瑶.企业动态能力的形成机制与影响研究——基于环境动态性的调节作用[J].软科学,2015,29(5):59-62,86.

[28] PARUCHURI S, AWATE S.Organizational knowledge networks and local search:the role of intra-organizational inventor networks[J].Strategic Management Journal,2017,38(3): 657-675.

[29] JAWORSKI B J,KOHLI A K.Market orientation: antecedents and consequences[J].Journal of Marketing,1993,57(3): 53-70.

[30] POSEN H E,KEIL T,KIM S,et al.Renewing research on problemistic search——a review and research agenda[J].Academy of Management Annals,2018,12(1): 208-251.

[31] 谢洪明,赵丽,程聪.网络密度,学习能力与技术创新的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2011,32(10): 57-63.

[32] EDWARDS J R,LAMBERT L S.Methods for integrating moderation and mediation: a general analytical framework using moderated path analysis[J].Psychological Methods,2007,12(1): 1.

[33] PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B,LEE J Y,et al.Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5): 879.

[34] 温忠麟,黄彬彬,汤丹丹.问卷数据建模前传[J].心理科学,2018,41(1): 204-210.

[35] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6): 942-942.

[36] CORTINA J M,CHEN G,DUNLAP W P.Testing interaction effects in LISREL:examination and illustration of available procedures[J].Organizational Research Methods,2001,4(4): 324-360.

[37] BENTLER P M,BONETT D G.Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures[J].Psychological Bulletin,1980,88(3): 588.

[38] MACKINNON D P,FRITZ M S,WILLIAMS J,et al.Distribution of the product confidence limits for the indirect effect:program prodclin[J].Behavior Research Methods,2007,39(3): 384-389.

[39] 张文红, 赵亚普, 陈爱玲. 外部研发机构联系能否提升企业创新——跨界搜索的中介作用[J].科学学研究, 2014, 32(2): 289-296.

(责任编辑:张 悦)