0 引言

研发人员作为企业创新主体,其探索式创新能力与创新绩效从根本上决定了企业探索式创新结果。随着产品与市场竞争日趋激烈,技术的不确定性和复杂度不断提升,探索式创新在企业持续生存与发展中的作用日益突出。由于探索式创新难度大、过程复杂,要求企业打破原有技术轨道,拓展知识宽度,而企业仅依靠自身有限的资源和能力很难实现。因此,越来越多的企业,尤其是高技术制造领域企业纷纷选择与高校、研究院所、政府及其它企业等外部组织机构开展研发合作[1-2],建立外部合作网络,加强外部联系,以获取异质性互补资源,促进探索式创新绩效提升。

当前,有关外部合作网络促进企业探索式创新的研究已成为学术热点问题,研究内容主要集中在以下方面:一是合作网络结构特点对企业探索式创新的影响,主要关注结构洞、中心度、网络规模与密度等网络结构特征对探索式创新的影响[3-6]。二是合作网络关系强度对企业探索式创新的影响。Granovetter[7]提出“强联系优势理论”及“弱联系力量理论”,认为研发合作网络成员联系强弱决定知识传递质量及效率;Coleman等[8]认为,强联系更能促进企业技术创新绩效提升;Granovetter & Levin[7,9]则认为弱联系带来合作网络边界模糊,增加组织跨界交流机会,降低交流成本,提供了更丰富的异质性知识,从而促进企业创新能力提升。还有一些学者认为组织网络关系应当保持在适度状态,才能匹配并促进创新活动[10]。三是企业网络角色对探索式创新的影响。现有文献认为,在企业合作网络中占据结构洞的网络角色被称为“中间人”,而扮演中间人角色的组织更容易通过外部联系获得与整合非冗余信息及知识,从而提升创新绩效[11]。Boari等[12]提出企业集群中的中间人角色能够通过外部联系接触到大量异质性知识,对企业探索式创新作用显著。以上文献均针对以组织为节点构成的合作创新网络,探究其外部网络对企业探索式创新的影响,而针对以研发人员(发明者)为节点构成的发明者合作创新网络,探讨其对研发人员个体探索式创新影响的研究较少。Gould & Fernandez[13]最早将网络中间人角色划分为协调人、守门人、咨询人和联络人,并分析了不同中间人角色对组织的影响,引起了广泛关注。其中,Molina等[14]指出,联络人角色掌握着企业内外部联系优势,通过将外部获得的信息资源传递到企业内部,有利于企业及研发人员有效利用与整合外部知识资源,从而促进创新活动;Levinthal & Cohen[15]强调守门人角色的优势作用——在企业创新中作为桥梁与中介,能够更好地获取外部信息,显著提升企业创新绩效。可见,无论是联络人角色还是守门人角色,都强调研发人员与外部组织联系,且都会对探索式创新产生影响。已有研究已经认识到研发人员外部联系对探索式创新的重要性,但是不是研发人员的外部联系越多越好呢?研发人员外部联系影响探索式创新的机理是什么?本研究拟针对研发人员构建发明者合作创新网络,分析研发人员外部联系对探索式创新的影响。

研发人员探索式创新活动除了受个体外部联系的影响外,还受企业内部直接联系状况的影响。通常研发人员内部直接联系越多,意味着其越处于企业内部合作网络中心位置。Liu等[16]认为在企业内部合作网络中处于核心地位且具有资源支配能力的研发人员可获得更多合作机会和异质性资源,更有利于创新绩效提升;而Wang等[17]则认为个体占据企业内部合作网络位置的中心性与其探索式创新呈负相关关系;Call & Nyberg[18]也认为在企业内部合作网络中掌握话语权的研发人员会在一定程度上抑制创新活动。已有研究认为,研发人员内部直接联系会直接对探索式创新活动产生影响。那么,内部直接联系是否会影响研发人员外部联系与探索式创新关系呢?本研究尝试探讨其调节作用。

研发人员探索式创新活动还会受到外部合作网络多样性的影响。余荣建等[2]认为,企业合作网络成员多样化与知识基础差异化均对创新活动产生直接或间接影响;陈立勇、刘梅等[2]通过实证研究发现,随着企业外部合作网络多样性提升,网络成员间可转移的异质性资源增多,知识宽度不断拓展,由于成员的吸收和整合能力有限,知识深度开始逐渐下降,即外部合作网络多样性将先抑制利用式创新,再抑制探索式创新。由此可见,已有研究已经认识到外部合作网络多样性对探索式创新活动的影响,但其是否也会影响外部联系与探索式创新关系呢?当两位研发人员的外部联系一样多而外部合作网络的多样化程度不同时,他们的外部联系对探索式创新的影响可能不同,即研发人员外部联系对探索式创新的影响会受制于研发人员外部合作网络的多样化程度。因此,本研究拟重点探讨外部合作网络多样性对研发人员外部联系与探索式创新关系的调节作用。

因此,本文在前人研究基础上,利用社会网络分析方法,将研发人员外部联系、内部直接联系、外部合作网络多样性作为探索式创新的影响因素纳入分析框架并开展实证研究。首先对研发人员外部联系与探索式创新关系进行理论分析;然后从理论上分析研发人员内部直接联系、外部合作网络多样性对二者关系的调节作用,在此基础上建立概念模型;最后选取我国电子信息制造业代表性企业华为公司与中兴公司的专利数据进行实证检验,为促进研发人员探索式创新提供启示。

1 理论基础与研究假设

1.1 研发人员外部联系与探索式创新

当竞争日趋激烈时,企业需要通过产品和技术创新增强市场竞争力。现有的创新研究大多建立在熊彼特知识要素组合理念基础上,认为创新是在既有知识和经验基础上进行重新组合与新知识创造[19]。March 等[20]对创新类型进一步区分,根据技术轨道与创新产出关系,将创新划分为利用式创新和探索式创新。其中,探索式创新是指偏离原有技术轨道,通过整合,构建全新知识基础,实现技术和产品的全新突破;而利用式创新则着重于在现有技术基础上加以完善和改进,以促进技术或产品创新[21]。企业不仅需要开展有利于短期利益、满足现有市场需求,从而对现有技术进行改善的利用式创新,更应该实施对企业长远发展具有重要意义、满足市场新需求、能开发出全新技术的探索式创新[1]。探索式创新强调创新的新颖性,有利于打破现有竞争格局,为企业赢得超额垄断利润,促进企业转型升级,因此对企业可持续发展具有重要意义[22]。

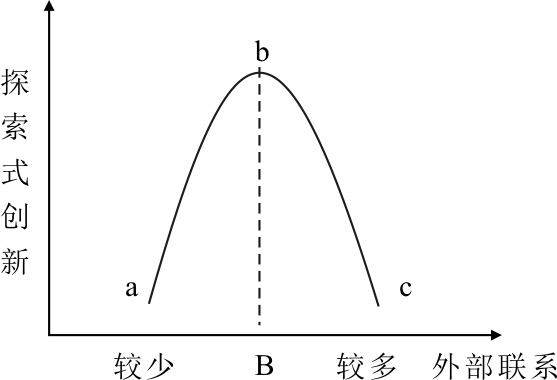

研发人员外部联系是指企业内部研发人员与外部组织或成员通过合作建立的联系。外部联系作为一种社会资本,对研发人员的创新绩效具有重要影响。社会网络理论认为,通过外部联系构建的研发人员外部合作网络为其提供了接触多样性、异质性知识的机会[10],对研发人员及企业打破原有创新轨迹具有重要影响。在合作创新网络中,发明者中间人角色通过与外部建立联系,整合多样化知识资源,进而传递、扩散到组织内部,有利于探索式创新绩效提升[23]。以Burgelman & Katja为代表的部分学者还提出通过增加外部合作网络成员联系,能够构建与外部合作组织的信任机制,促进知识共享,传递更多复杂的隐性资源,有效提升探索式创新能力[24-25]。同时,研发人员在合作中形成的知识共享模式可以更好地促进信息共享,充分消化吸收获取的异质性资源、能力以及预见合作伙伴行为,降低创新合作风险[2]。因此,研发人员与外部联系越多,越有利于研发人员探索式创新绩效提升,即作用曲线上升(如图1中ab段所示)。

然而,Granovetter & Singh等[7]认为,过度的外部联系会限制网络边界拓展,产生知识冗余。当研发人员与外部联系超过一定限度时,即超过B点时(见图1),过度联结容易产生嵌入性问题,使研发人员深陷合作网络,因过度依赖网络而难以打破原有网络联结[26],造成知识资源、研发经验、认知结构、思维方式等高度相似,形成大量同质性资源冗余,不利于新知识创造和发掘[27]。此外,过度联结易使研发人员受到组织惯例、网络规则束缚,阻碍新参与者进入,不利于新知识及异质性资源流入[2],进而对研发人员探索式创新绩效产生负向影响,即作用曲线下降(如图1中bc段所示)。

因此,本文提出如下假设:

H1:研发人员外部联系与探索式创新呈倒U型关系。

1.2 内部直接联系的调节作用

研发人员内部直接联系是指研发人员与企业内部其他研发人员之间的直接合作情况。Wasserman[27]认为,研发人员与其他研发人员建立的直接联系越多,其中心度越高,即在研发网络中处于中心位置;杨毅、党兴华等[28]认为占据网络中心位置的节点拥有大量网络联系和知识流,能接触更多新知识资源;Wang等[29]认为相对于较多的内部直接联系,较少的内部直接联系会导致在现有知识领域内知识组合机会稀缺,从而激发研发人员的新知识需求。

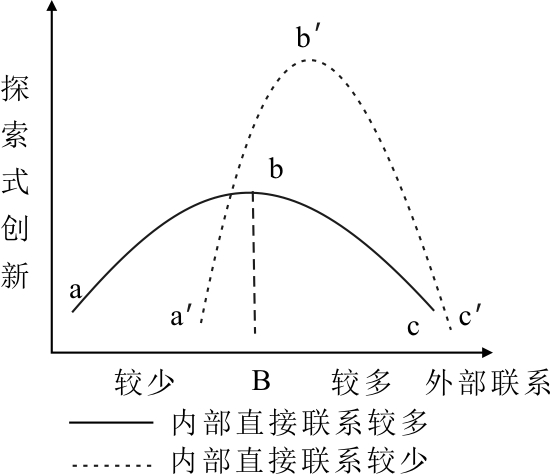

当研发人员内部直接联系较少时,即处于图2的B点左侧时,相较于拥有较多内部直接联系的研发人员,拥有较少内部直接联系的研发人员会更专注于外部交流与合作,更高效地获取异质性隐性知识[6],从而有利于研发人员吸收并整合新知识、学习新技术、开展新试验,进行超越现有知识基础的探索式创新活动[30]。而拥有较多内部直接联系的研发人员会更专注于内部成员交流与合作,但由于成员间的技术知识、认知结构及行为模式相似,不利于其获取更多异质性知识资源与开展探索式创新活动。因此,当研发人员在企业内部与其他研发人员的直接联系较少时,外部联系对研发人员探索式创新的促进作用更显著。如图2所示,当研发人员内部直接联系数量较少时,作用曲线变陡(由ab至a′b′)。

当外部联系超过一定限度时(超过图2中B点时),若研发人员内部直接联系较少,则意味着研发人员过度依赖外部合作网络,容易产生惰性并受到网络惯例约束[31],从而限制研发人员创新视野,抑制其探索式创新绩效。相反,较多的内部直接联系可以促使研发人员通过加强与内部人员的交流合作,高效整合内外部获得的多样化、异质性知识资源,从而降低研发人员与外部组织成员强联结带来的网络惰性,有利于研发人员探索式创新绩效提升。因此,如图2所示,当外部联系超过一定限度时,较少的内部直接联系会强化研发人员外部联系与探索式创新的负向关系,即作用曲线变陡(由bc至b′c′)。

因此,本文提出如下假设:

H2:研发人员外部联系与探索式创新之间的倒U型关系受到其内部直接联系的负向调节作用,即随着研发人员内部直接联系减少,外部联系与探索式创新之间的倒U型关系会受到强化。

1.3 外部合作网络多样性的调节作用

外部合作网络多样性是指与企业研发人员建立联系的外部合作节点多样化程度,主要包括成员多样性与知识多样性。社会网络理论认为,外部合作网络成员多样性是指成员在组织类型、组织资源等方面的差异。已有研究认为组织成员多样性可以帮助企业在合作中吸收更多不同类型组织的异质性技术与资源,有利于企业进行探索式创新[32]。外部合作网络知识多样性是指来自不同组织和成员所拥有知识元素的差异性程度[33]。一些学者认为,外部合作网络多样性拓展了研发人员知识来源通道,有利于获取更多差异性知识,提高了知识重组或再利用效率,增大了潜在的探索式创新机会[34]。然而,冲突理论认为,外部合作网络多样性过高容易导致冲突,降低凝聚力和沟通质量,不利于研发人员对不同领域新知识进行挖掘、整合以及再创造,从而对研发人员探索式创新绩效产生抑制作用。

1.3.1 外部合作网络成员多样性的调节作用

当研发人员外部联系较少时,对应图3 的B点左侧。相较于高程度的外部合作网络成员多样性,较低程度的外部合作网络成员多样性更利于减少组织与成员的不一致以及因文化氛围与组织目标差异带来的冲突及机会主义,有利于成员沟通与协调[35],同时,有助于研发人员在外部形成小圈子,与少数成员进行更深入的交流与合作,更充分地扩散和利用新知识。相反,当研发人员外部联系少且外部合作网络成员多样性程度较高时,会分散研发人员精力,不利于与外部合作者深入交流,以及充分吸收与消化多样化、异质性知识。因此,相较于高程度的外部合作网络成员多样性,低程度的外部合作网络成员多样性会激发研发人员外部联系,对探索式创新的促进作用更显著。如图3所示,当外部合作网络成员多样性程度较低时,作用曲线会变陡(由ab至a′b′)。

然而,当研发人员外部联系超过一定限度时,对应图3的B点右侧,过度的强联结将导致研发人员深陷同一知识领域,无法获得更多异质性知识,不利于探索式创新活动。此时,较低程度的外部合作网络成员多样性可能造成成员技术知识相似、认知结构及行为模式趋于一致,使研发人员无法在合作中获取更多异质性资源。较低程度的外部合作网络成员多样性还会导致研发人员获取多样性、互补性资源的机会减少,不能有效拓展知识宽度及创新视野,抑制研发人员的探索式创新能力[2]。因此,如图3所示,当研发人员外部联系超过一定限度时,较低程度的外部合作网络成员多样性会强化研发人员外部联系对探索式创新的负向作用,即作用曲线变陡(由bc至b′c′)。

因此,本文提出如下假设:

H3a:研发人员外部联系与探索式创新之间的倒U型关系会受到外部合作网络成员多样性的负向调节作用,即随着合作网络成员多样性程度降低,外部联系与探索式创新之间的倒U型关系受到强化。

1.3.2 外部合作网络知识多样性的调节作用

当研发人员外部联系较少时,对应图3的B点左侧,相较于高程度的外部合作网络知识多样性,低程度的外部合作网络知识多样性对研发人员吸收能力的要求较低。外部知识种类减少,一方面降低了知识整合复杂性与不确定性,降低了新知识整合成本与研发风险,因此无论是对研发者发明数量还是发明质量来说,新知识对探索式创新的边际功效都将递增[34];另一方面,当研发人员外部联系较少且外部合作网络知识多样性程度较低时,研发人员可以将有限的外部联系聚焦于少数拥有不同知识的组织和个体的交流与合作上,促进紧密互动、加强信任与互惠,有利于隐性知识扩散和异质性知识吸收及利用。相反,当研发人员外部联系少且外部合作网络知识多样性程度较高时,研发人员的注意力可能被分散,无法专注于现有知识组合,不利于从企业外部合作组织或成员中获取新知识,此时,通过外部合作网络获得的异质性知识可能成为创新中的一种负债,而不是资产[17]。因此,如图3所示,较低程度的外部合作网络知识多样性会提升研发人员外部联系对探索式创新绩效的促进作用,此时作用曲线变陡(由ab至a′b′)。

然而,当研发人员外部联系超过一定限度时,对应图3的B点右侧,此时较低程度的外部合作网络知识多样性意味着研发人员过多的外部联系仅聚焦于少数领域知识,因无法获得更多异质性、多样化知识资源,造成大量同质性知识资源冗余,妨碍了研发人员对新知识的挖掘、整合以及再创造,降低了创新数量和质量。因此,如图3所示,当研发人员外部联系超过一定限度时,较低程度的外部合作网络知识多样性会强化研发人员外部联系对探索式创新的负向作用,即作用曲线变陡(由bc至b′c′)。

因此,本文提出如下假设:

H3b:研发人员外部联系与探索式创新间的倒U型关系受外部合作网络知识多样性的负向调节作用,即随着合作网络知识多样性程度降低,外部联系与探索式创新的倒U型关系会受到强化。

综上,本研究的概念模型如图4所示。

2 实证研究

2.1 样本选择与数据来源

为了提高研究结论的可靠性,本文选择产品更新迭代较快、技术创新和合作发明专利较多的电子信息制造业的两家代表性企业华为与中兴的研发人员作为研究样本,基于国家知识产权局发布的2013-2018年华为与中兴公司专利数据进行对比研究。经数据清洗,获得华为公司22 692项专利数据,通过发明人分析和筛选,共有291名研发人员进入样本;获得中兴公司11 645项专利数据,共有117名研发人员进入样本。

2.2 变量测量

2.2.1 被解释变量:探索式创新

专利信息挖掘,即通过专利引用数据或专利分类号测度探索式创新的方法已被学者广泛运用[33]。鉴于国内专利数据库引用专利的不可获取性,本文借鉴Guan & Liu的研究,利用专利分类号前4位测度研发人员的探索式创新绩效(EXPLORE)[19],即研发人员i在第t年与t-5至t-1年相比,获批准专利中新出现的前4位IPC分类号的次数为研发人员i在第t年的探索式创新。

2.2.2 解释变量

解释变量是基于研发人员i在第t-5至t-1年的样本数据。

(1)外部联系。外部联系是指企业内部研发人员与外部组织和成员基于合作建立的联系,采用企业研发人员与外部合作人员联合申请专利次数作为衡量指标。联合申请专利次数越高,说明研发人员与外部组织或成员联系越多。

(2)内部直接联系。内部直接联系是指焦点研发人员与企业内部其他研发人员之间的直接合作情况,本文采用焦点研发人员与内部研发人员联合申请专利次数作为衡量指标[36],联合申请专利次数越多,说明焦点研发人员的内部直接联系越多。

(3)外部合作网络多样性。外部合作网络多样性包括合作网络成员多样性与知识多样性。

关于合作网络成员多样性,本研究借鉴文献[37][38]的做法,采用Blau多样性指数(Herfindahl Index)测度[37-38],该指数计算公式为:

式中,Pj代表合作成员类别j的数量;PT代表合作成员的总数量;N代表共有N类不同成员,Diversity分值在0~1之间,得分越高表明合作成员多样性程度越高。本文将研发人员外部合作成员类型划分为高校、研究所、政府机构、企业与其它5类。

合作网络知识多样性借鉴 Wang等的做法,采用研发人员与外部组织合作申请的非重复的发明专利IPC分类号的数量测度[16],拥有的非重复发明专利IPC分类号数量越多,说明研发人员外部合作网络知识多样性程度越高[39]。

2.2.3 控制变量

控制变量是基于研发人员i在第t-5至t-1年的样本数据。

(1)性别。性别可能对企业研发人员的探索式创新绩效产生影响,因此本文将其作为控制变量,采用虚拟变量,0 代表女性,1代表男性。

(2)合作发明人数量。该变量指的是与企业研发人员有合作发明专利经历的发明人数量。合作发明人数量越多,说明企业研发团队规模越大,其专利申请量通常也越多[40]。

(3)研发能力。通常研发人员的研发能力会影响探索式创新绩效,本文将其作为控制变量,采用研发人员i在样本数据年间申请并获批的专利个数衡量。

2.3 模型选择

由于本文的因变量探索式创新为非负整数,因此选择非线性计数模型更为合适,常用的非线性模型有泊松模型和负二项模型,且被解释变量的方差不等于均值,所以适宜选择广义的泊松分布模型,即负二项回归模型。此外,因变量中0占了58.42%,可能存在零膨胀现象,如果存在,则应采用“零膨胀负二项回归”。基于上述分析,本文运用 STATA/SE 15.1计量软件选择负二项回归分析,并采用“零膨胀负二项回归”进行稳健性检验。

3 研究结果

3.1 描述性统计与相关性分析

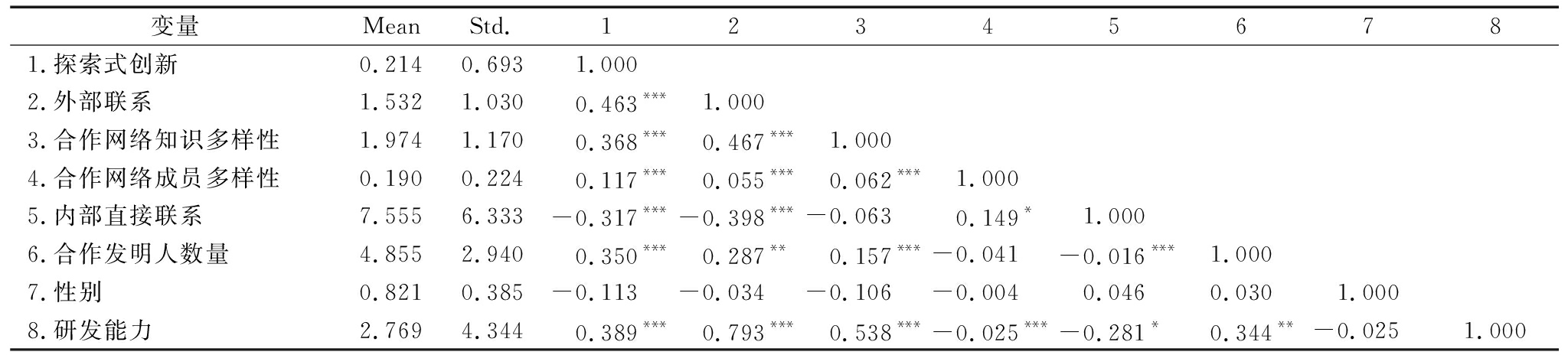

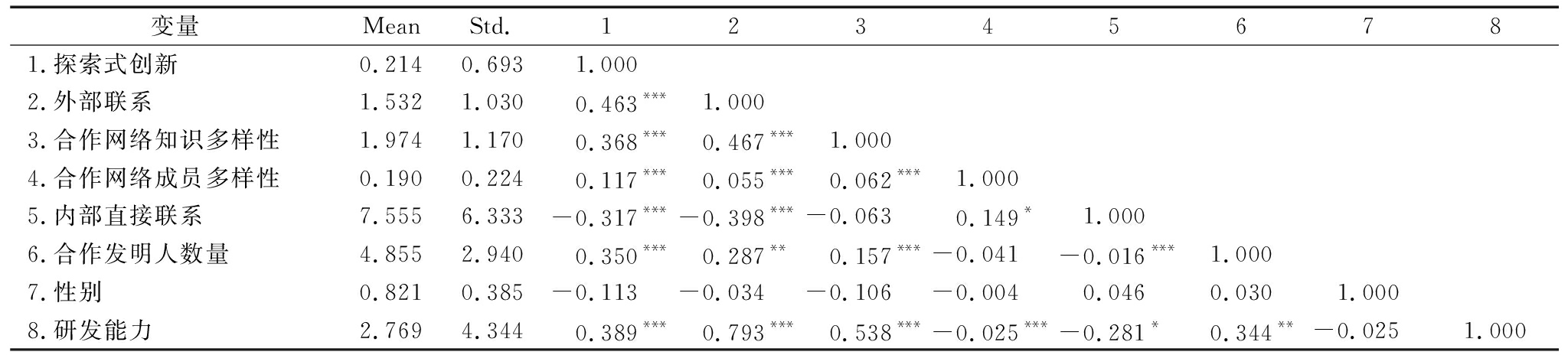

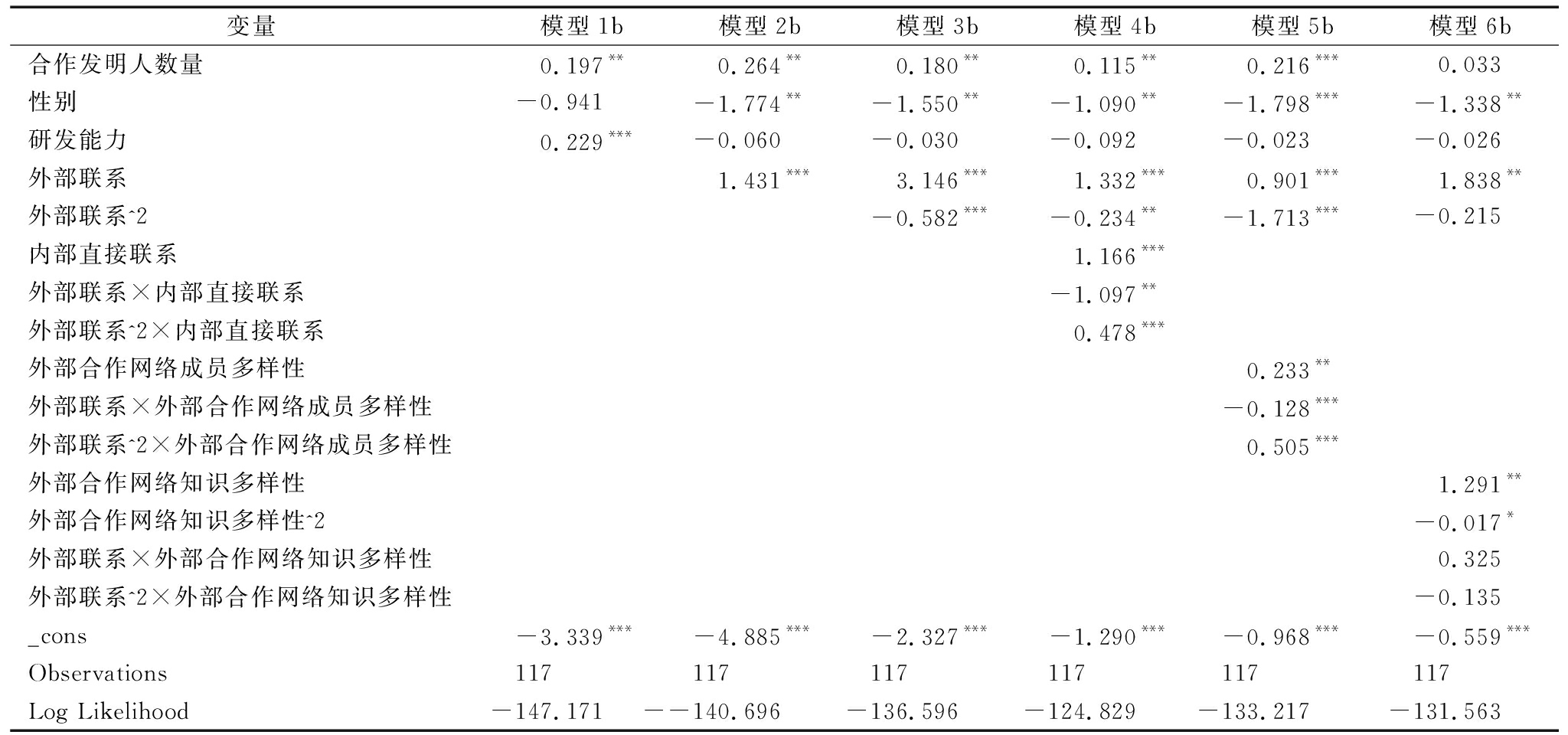

表1 、表2为华为与中兴公司研究变量的均值、标准差及相关系数。从相关系数可以看出,各变量间存在不同程度的显著相关性,具备了后续进行假设检验的基础。在进行回归前,对变量外部联系、外部联系的平方项及与内部直接联系、外部合作网络成员多样性与知识多样性的交互项进行中心化处理以避免出现多重共线性问题。此外,本文对解释变量间的多重共线性进行检验,结果表明华为公司各变量间的方差膨胀因子(VIF)最高值为2.88,中兴公司各变量间的方差膨胀因子(VIF)最高值为3.16,均小于5,由此判断变量间不存在共线性问题。

表1 华为公司描述性统计结果与相关系数

变量MeanStd.123456781.探索式创新0.7941.3891.0002.外部联系4.9838.1030.882***1.0003.合作网络知识多样性2.0141.5690.280***0.342***1.0004.合作网络成员多样性0.1520.2230.638***0.663***0.343***1.0005.内部直接联系8.7047.1900.145**0.207***0.276***0.251***1.0006.合作发明人数量8.1967.8130.207***0.207***0.217***0.291***0.265***1.0007.性别0.7660.4240.0880.0900.103*0.0510.0690.0731.0008.研发能力11.51918.3470.762***0.755***0.278***0.605***0.247***0.343***0.343***1.000

注:n=291;***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1,下同

表2 中兴公司描述性统计结果与相关系数

变量MeanStd.123456781.探索式创新0.2140.6931.0002.外部联系1.5321.0300.463***1.0003.合作网络知识多样性1.9741.1700.368***0.467***1.0004.合作网络成员多样性0.1900.2240.117***0.055***0.062***1.0005.内部直接联系7.5556.333-0.317***-0.398***-0.0630.149*1.0006.合作发明人数量4.8552.9400.350***0.287**0.157***-0.041-0.016***1.0007.性别0.8210.385-0.113-0.034-0.106-0.0040.0460.0301.0008.研发能力2.7694.3440.389***0.793***0.538***-0.025***-0.281*0.344**-0.0251.000

注:n=117;***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1

3.2 回归结果分析

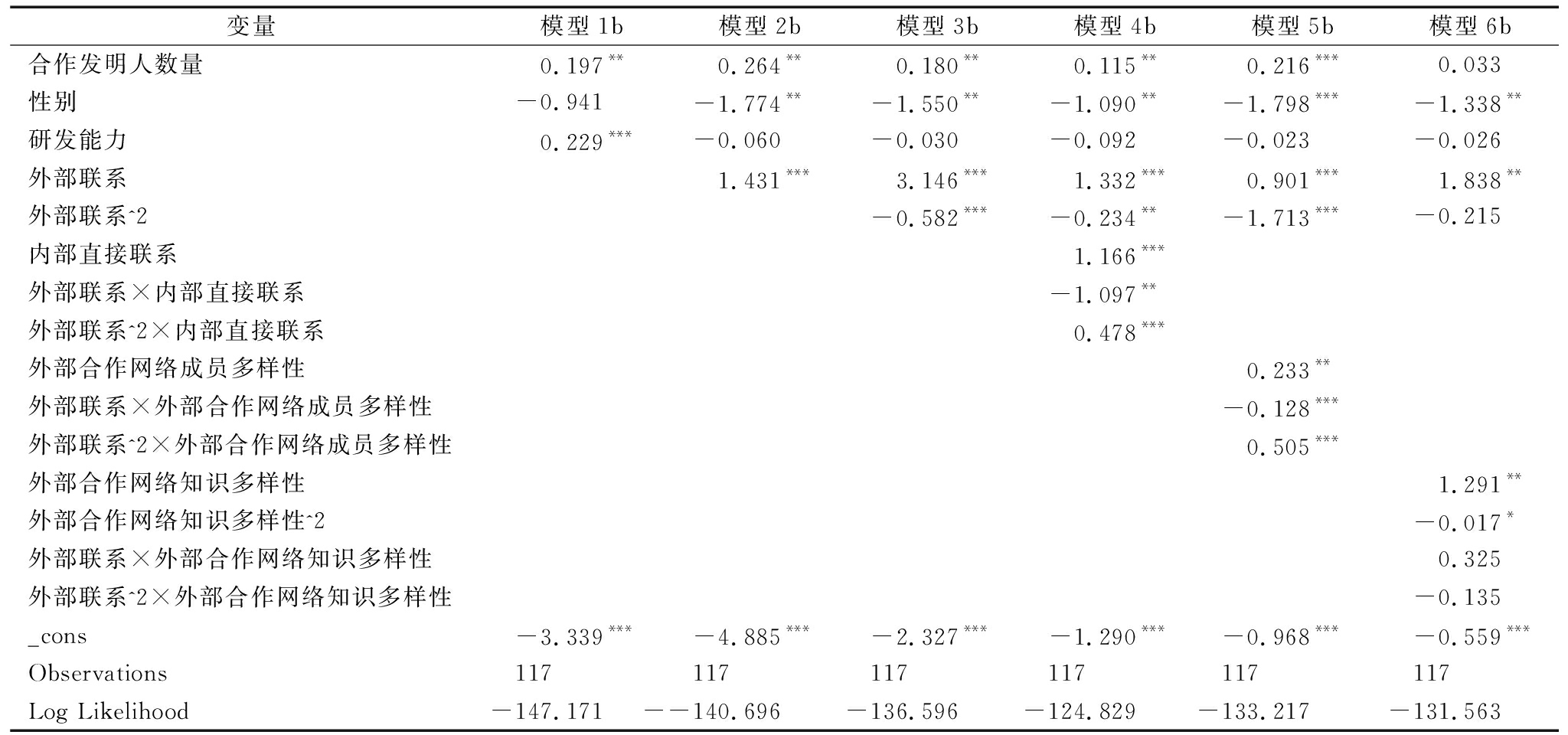

由于负二项回归模型整体通过显著性检验,故采用负二项回归模型,分析结果如表3、表4所示。其中,模型1a、1b为基础模型,包含所有控制变量。模型2a、2b加入了解释变量外部联系,回归结果显示,研发人员外部联系对探索式创新具有显著正向影响(β=0.046,p<0.05;β=1.431,p<0.01),模型3a、3b加入了解释变量外部联系的平方项,回归结果显示,两者呈显著负相关(β=-0.001,p<0.01;β=-0.582,p<0.01),说明研发人员外部联系与探索式创新呈显著的倒U型关系,假设H1得到支持。

表3、表4中的模型4a、4b加入了调节变量——内部直接联系和两个交互项——外部联系×内部直接联系、外部联系^2×内部直接联系。结果显示,研发人员内部直接联系对探索式创新具有直接的正向促进作用(β=0.026,p<0.1;β=1.166,p<0.01)。研发人员内部直接联系与外部联系交互项的回归系数显著为负(β=-0.003;β=-1.097,p<0.01),与外部联系平方交互项的回归系数显著为正(β=0.001,p<0.001;β=0.478,p<0.001),说明研发人员内部直接联系越少,外部联系与探索式创新的倒U型关系越显著,假设H2得到支持。

表3、表4中模型5a、5b加入调节变量——外部合作网络成员多样性,结果显示,外部合作网络成员多样性对探索式创新具有直接的正向促进作用(β=3.049,p<0.01;β=0.233,p<0.05)。外部合作网络成员多样性与外部联系交互项的回归系数显著为负(β=-0.293,p<0.01;β=-0.128,p<0.01),与外部联系平方交互项的回归系数显著为正(β=0.005,p<0.01;β=0.505,p<0.01),说明外部合作网络成员的多样性程度越低,研发人员外部联系对探索式创新的倒U型关系越显著,假设H3a得到支持。

表3、表4中模型6a、6b加入了调节变量——外部合作网络知识的多样性,结果显示,外部合作网络知识多样性与探索式创新呈显著的倒U型关系(β=-0.039,p<0.1;β=-0.017,p<0.1)。表3中模型6a的外部合作网络知识多样性与外部联系交互项的回归系数显著为负(β=-0.015,p<0.01),与外部联系平方交互项的回归系数显著为正(β=0.001,p<0.01),说明研发人员外部合作网络的知识多样性对外部联系与探索式创新的倒U型关系有显著负向调节作用,即华为公司样本支持假设H3b。但表4中模型6b的“外部联系^2×外部合作网络知识多样性”的回归系数并不显著,即假设H3b未通过中兴公司样本验证,原因可能在于,相比于华为公司,中兴公司研发人员的外部联系较少,不同研发人员外部联系的差异程度较小(华为研发人员外部联系均值为4.983,最大值为61,最小值为0;中兴研发人员外部联系均值为1.532,最大值为6,最小值为1,见表1-表2),且外部合作网络知识多样性的差距也较小(中兴最大值为6,最小值为1,华为的最大值为9,最小值为0)。

3.3 稳健性检验

为了进一步确定模型检验结果,采用零膨胀负二项回归检验研发人员外部联系对探索式创新的影响,以及内部直接联系、外部合作网络多样性的调节作用,其结果与使用标准负二项回归模型得到的结果一致。因此,模型结果是比较稳定的。

表3 华为公司负二项回归分析结果

变量模型1a模型2a模型3a模型4a模型5a模型6a合作发明人数量0.0010.0110.0030.0060.0040.001性别0.1520.0630.0670.0910.0800.149研发能力0.031***0.012**0.007*0.007**0.009***0.009***外部联系0.046**0.126***0.126***0.216***0.158***外部联系^2-0.001***-0.002***-0.003***-0.002***内部直接联系0.026*外部联系×内部直接联系-0.003***外部联系^2×内部直接联系0.001***外部合作网络成员多样性3.049***外部联系×外部合作网络成员多样性-0.293***外部联系^2×外部合作网络成员多样性0.005***外部合作网络知识多样性0.483***外部合作网络知识多样性^2-0.039*外部联系×外部合作网络知识多样性-0.015***外部联系^2×外部合作网络知识多样性0.001***_cons-1.012***-0.834***-0.838***-1.133***-0.968***-2.143***Observations291291291291291291Log Likelihood-294.429-276.197-255.747-253.052-237.033-247.214

注:n=291;***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1

表4 中兴公司负二项回归分析结果

变量模型1b模型2b模型3b模型4b模型5b模型6b合作发明人数量0.197**0.264**0.180**0.115**0.216***0.033性别-0.941-1.774**-1.550**-1.090**-1.798***-1.338**研发能力0.229***-0.060-0.030-0.092-0.023-0.026外部联系1.431***3.146***1.332***0.901***1.838**外部联系^2-0.582***-0.234**-1.713***-0.215内部直接联系1.166***外部联系×内部直接联系-1.097**外部联系^2×内部直接联系0.478***外部合作网络成员多样性0.233**外部联系×外部合作网络成员多样性-0.128***外部联系^2×外部合作网络成员多样性0.505***外部合作网络知识多样性1.291**外部合作网络知识多样性^2-0.017*外部联系×外部合作网络知识多样性0.325外部联系^2×外部合作网络知识多样性-0.135_cons-3.339***-4.885***-2.327***-1.290***-0.968***-0.559***Observations117117117117117117Log Likelihood-147.171--140.696-136.596-124.829-133.217-131.563

注:n=117;***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1

4 研究结论与启示

4.1 主要结论

本文基于社会网络理论,以中国电子信息制造业代表性企业华为与中兴公司为例,采用国家知识产权局授权的2013-2018年专利数据,考察了研发人员外部联系对探索式创新的影响以及研发人员内部直接联系、外部合作网络成员多样性与知识多样性的调节作用,得到以下结论:

(1)研发人员外部联系与探索式创新具有显著的倒U型关系。研发人员适度增加与外部组织或成员的联系,有助于建立信任机制,获取隐性、异质性知识资源,从而促进探索式创新。但是当外部联系超过一定限度后,应将注意力转到如何消化吸收以及再利用所获得的外部知识资源上,以避免过度联结带来的网络惯例和知识冗余。

(2)内部直接联系对研发人员外部联系与探索式创新的倒U型关系具有显著负向调节作用。相对于拥有较多内部直接联系,较少的内部直接联系会强化研发人员外部联系对探索式创新的促进作用。反之,当研发人员外部联系超过一定限度时,拥有较少内部直接联系会强化研发人员外部联系对探索式创新的抑制作用。

(3)外部合作网络成员多样性对研发人员外部联系与探索式创新的倒U型关系有显著的负向调节作用。当研发人员外部联系较少时,相对高程度的外部合作网络成员多样性,较低程度的外部合作网络成员多样性会强化研发人员外部联系对探索式创新的促进作用;然而,当研发人员外部联系超过一定限度时,较低程度的外部合作网络成员多样性会强化研发人员外部联系对探索式创新的抑制作用。

(4)外部合作网络知识多样性对研发人员外部联系与探索式创新的倒U型关系有负向调节作用,该结论得到了华为公司的数据支持,即当研发人员外部联系较少时,相对高程度的外部合作网络知识多样性,低程度的外部合作网络知识多样性会强化研发人员外部联系对探索式创新的促进作用;当研发人员外部联系超过一定限度时,较低程度的外部合作网络知识多样性会强化研发人员外部联系对探索式创新的抑制作用。但是该结论未得到中兴公司的数据支持,有待于作进一步验证。

4.2 管理启示

(1)当企业构建合作网络时,要鼓励研发人员适度开展跨组织合作,并为研发人员接触外部多样化知识与技术资源提供良好环境,使研发人员能够充分获取差异化信息资源,但是要警惕研发人员外部联系过多对探索式创新带来的负面影响。

(2)内部直接联系对研发人员外部联系与探索式创新关系的负向调节作用表明,当外部联系较少时,研发人员不要盲目拓展与内部其他研发人员的合作,此时,较少的内部直接联系有利于研发人员充分利用外部交流与合作带来的稀缺、异质性知识资源,聚焦接触到的异质性知识进行探索式创新。当研发人员外部联系过多时,企业应采取措施鼓励研发人员增加内部直接联系,一方面为其他内部成员与外部组织的交流及合作提供机会,另一方面有利于研发人员充分整合内外部联系带来的异质性知识资源,从而抑制过度的研发人员外部联系对探索式创新带来的负面影响。

(3)外部合作网络成员多样性与知识多样性对研发人员外部联系与探索式创新关系的负向调节作用表明,当研发人员外部联系较少时,企业和研发人员不要急于提升外部合作网络的多样性,此时,较低程度的外部合作网络多样性有利于研发人员更高效地吸收和利用有限的多样化、异质性知识资源,提高探索式创新绩效。当研发人员外部联系过多时,企业应该采取措施为研发人员创造更多接触不同组织类型成员及多样化知识的机会,开放知识边界、鼓励跨界探索新知识,努力获取多样化、异质性知识资源,避免惰性、网络惯例和网络嵌入等现象出现。因此,企业研发人员应该根据自身能力与接受程度,适当地与外部建立联系,选择合适的多样化合作成员,有选择地对异质性知识资源加以利用,“适量”而不 “过量”,并适时灵活转变,从而提升探索式创新绩效。

本研究也存在一定局限性。首先,在后续研究中可从多个企业抽取研发人员作为样本,探索企业管理结构、控制系统、文化、领导和战略是否以及如何影响变量;其次,一些未通过专利授权展现的外部合作联系无法体现,这可能导致研发人员外部联系的测量存在一定偏差,未来研究可进一步补充相关变量。

参考文献:

[1] LIU NA,GUAN JIANCHENG.Dynamic evolution of collaborative networks:evidence from nano-energy research in China [J].Scientometrics,2015,102(3): 1895-1919.

[2] 陈立勇,刘梅,高静.研发网络成员多样性、网络关系强度对二元式创新的影响[J].软科学,2016,30(8):25-28+33.

[3] 谢洪明,赵丽,程聪.网络密度、学习能力与技术创新的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2011,32(10):57-63.

[4] 钱锡红,杨永福,徐万里.企业网络位置、吸收能力与创新绩效:一个交互效应模型[J].管理世界,2010(5):118-129.

[5] 付雅宁,刘凤朝,马荣康.发明人合作网络影响企业探索式创新的机制研究——知识网络的调节作用[J].研究与发展管理,2018,30(2):21-32.

[6] BADAR K,HITE J M,BADIR Y F.Examining the relationship of co-authorship network centrality and gender on academic research performance: the case of chemistry researchers in Pakistan[J].Scientometrics,2013,94(2):755-775.

[7] GRANOVETTER M.Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[8] COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capital[J].American Journal of Sociology,1988(94): 95-120.

[9] LEVIN Z D,CROSS R.The strength of weak ties you can trust: the mediating role of trust in effective knowledge transfer[J].Management Science,2004,50(11):1477-1490.

[10] 李浩,胡海青.网络关系强度与企业创新类型——基于不确定性环境下的实证分析[J].华东经济管理,2014,28(4):154-161.

[11] 孙笑明,崔文田,王乐.结构洞与企业创新绩效的关系研究综述[J].科学学与科学技术管理,2014(11):142-152.

[12] BOARI C,MOLINA-MORALES F X,MARTINEZ-CHAFER L.Direct and interactive effects of brokerage roles on innovation in clustered firms[J].Growth and Change,2017,48(3):336-358.

[13] GOULD R V,FERNANDEZ R M.Structures of mediation:a formal approach to brokerage in transaction networks[J].Sociological Methodology,1989(19):89-126.

[14] MOLINA-MORALES F X,BELSO-MARTINEZ J A,MAS-VERDú F.Interactive effects of internal brokerage activities in clusters: the case of the Spanish Toy Valley[J].Journal of Business Research,2016,69(5):1785-1790.

[15] COHEN W M,LEVINTHAL D A.Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990(35):128-152.

[16] LIU H,MIHM J,SOSA M.Where do stars come from?the role of star versus non-star collaborators in creative settings[J].Social Science Electronic Publishing,2014 (16):75-79.

[17] WANG C,RODAN S,FRUIN M,et al.Knowledge networks,collaboration networks,and exploratory innovation[J].Academy of Management Journal,2014,57(2): 484-514.

[18] CALL M L,NYBERG A J,THATCHERS M B.Stargazing: an integrative conceptual review,theoretical reconciliation and extension for star employee research[J].Journal of Applied Psychology,2015,100(3): 623-640.

[19] GUAN JIANCHENG,LIU NA.Exploitative and exploratory innovations in knowledge network and collaboration network: a patent analysis in the technological field of nano-energy[J].Research Policy,2016,45(1):97-112.

[20] MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991(2):71-87.

[21] SRIVASTAVA M K,GNYAWALI D R.When do relational resources matter? leveraging portfolio technological resources for breakthrough innovation[J].Academy of Management Journal,2011,54(4):797-810.

[22] 林春培,余传鹏,吴东儒.探索式学习与利用式学习对企业破坏性创新的影响研究[J].研究与发展管理,2015(6):19-28.

[23] 刘凤朝,付雅宁,张娜.研发者中间人角色对企业探索式创新的影响研究——吸收能力的调节作用[J].科学学与科学技术管理,2018,39(3):50-60.

[24] BURGELMAN R A.Strategy as vector and the inertia of coevolutionary lock-in[J].Administrative Science Quarterly,2002,47(2):325-357.

[25] KATJA R.The strength of strong ties in the creation of innovation[J].Research Policy,2011,40(4):588-604.

[26] 曾德明,文金艳.协作研发网络中心度、知识距离对企业二元式创新的影响[J].管理学报,2015,12(10):1479-1486.

[27] WASSERMAN S,FAUST K.Social network analysis: methods and applications[M].London: Cambridge University Press,1994.

[28] 杨毅,党兴华,成泷.技术创新网络分裂断层与知识共享:网络位置和知识权力的调节作用[J].科研管理,2018,39(9):59-67.

[29] WANG CHUNLEI,RODAN S,FRUIN M,et al.Knowledge networks,collaboration networks,and exploratory innovation[J].Academy of Management Journal,2014,57( 2):484-514.

[30] 胡保亮,方刚.网络位置、知识搜索与创新绩效的关系研究——基于全球制造网络与本地集群网络集成的观点[J].科研管理,2013,34(11):18-26.

[31] 崔芳,孙笑明,熊旺,等.关键研发者自我中心网络变化对企业创新绩效的影响:以整体网络为中介变量[J].科技进步与对策,2017,34(17):80-90.

[32] OERLEMANS L A G,KNOBEN J,PRETORIUS M W.Alliance portfolio diversity,radical and incremental innovation: the moderating role of technology management[J].Technovation,2013,33(33): 234-246.

[33] 裴云龙,郭菊娥,向希尧.企业研发人员合作网络、科学研究与技术创新[J].科学学研究,2016,34(7):1054-1064.

[34] 俞荣建,胡峰,陈力田,等.知识多样性、知识网络结构与新兴技术创新绩效——基于发明专利数据的NBD模型检验[J].商业经济与管理,2018,38(10):38-46.

[35] PANGARKAR N,WU J.Alliance formation,partner diversity,and performance of singapore startups[J].Asia Pacific Journal of Management,2013,30(3):791-807.

[36] KIM H,SONG J S.Social network analysis of patent infringement lawsuits[J].Technological Forecasting and Social Change,2013,80(5):944-955.

[37] VAN BEERS C,ZAND F.R&D cooperation,partner diversity,and innovation performance: an empirical analysis[J].Journal of Product Innovation Management,2014,31(2):292-312.

[38] ZHANG Y,LI H,LI Y,et al.FDI spillovers in an emerging market: the role of foreign firms' country origin diversity and domestic firms' absorptive capacity[J].Strategic Management Journal,2010,31(9):969-989.

[39] LEE C Y,WU H L,PAO H W. How does R&D intensity influence firm explorativeness? evidence of R&D active firms in four advanced countries[J].Technovation,2014,34(10):582-593.

[40] BABA Y,SHICHIJO N,SEDITA S R.How do collaborations with universities affect firms innovative performance? the role of "pasteur scientists" in the advanced materials field[J].Research Policy,2009,38(5):756.

(责任编辑:胡俊健)