0 引言

我国既是制造业第一大国,也是能源资源消耗大国。2001—2017年,我国制造业增加值占国内生产总值的28%-40%,但制造业能源消费量却占全部能源消费量的51%-58%。长期高投入、高污染、高能耗、低效率的经济发展方式,给生态环境带来了巨大的压力。为了应对这一问题,中国明确将制造业绿色转型列为国家重大发展战略。利用环境规制实现环境绩效的重要手段受到广泛关注。目前,中国环境规制能否促进制造业绿色转型?环境规制通过何种路径影响制造业绿色转型?解答以上问题,一方面,可以对“波特假说”、“污染天堂假说”加以验证;另一方面,能够为产业发展政策和国家宏观经济政策制定提供参考,具有重要实践指导和决策参考价值。

1 文献回顾

环境规制对行业发展具有促进还是抑制作用?部分学者认为,环境规制通过增加企业遵循或违背环保标准所产生的成本和罚款、提高行业进入门槛等途径,削弱企业竞争力。如Gollop & Roberts[1]研究发现,1973—1979年,美国对SO2的规制使得56家化石燃料电力公司生产增长率降低了44%;Yana等[2]认为,环境规制会对全要素生产率产生短期的负面影响;Albrizio等[3]认为,生产率较低的企业会受到环境规制的负面影响,而生产率高的企业则相反。

另一部分学者持相反的观点,以迈克尔·波特[4]为代表,他认为,合理的环境规制政策能够通过刺激企业技术创新产生创新补偿效应,弥补甚至超过环境规制成本,这一观点被称为“波特假说”。随后很多学者就波特假说的存在与否以及存在条件展开了大量研究。如Matsuhashi&Takase[5]发现,环境规制可以通过绿色创新促进能源密集型行业工艺创新,从而降低工业部门的单位产值碳排放量;Dechezleprêtre等[6]研究指出,有强有力的证据表明环境规制能够鼓励绿色技术创新研发,长期来看,环境规制对于企业竞争力提高具有积极作用。

国内关于环境规制与工业或制造业绿色转型方面的研究并不少。结合环境库兹涅茨曲线的特点,部分学者开始考察环境规制与制造业或工业绿色转型之间的非线性关系。李玲和陶锋[7]从制造业分行业视角得出环境规制与绿色全要素生产率呈U型关系的结论;殷宝庆[8]基于中国企业参与国际垂直专业化分工的背景,同样得出环境规制强度与制造业绿色全要素生产率整体上符合U型关系的结论,并发现前者对后者的影响在清洁型部门与污染密集型部门存在一定的差异性。部分学者从区域异质性出发进行研究,如童健等[9]和杨仁发[10]。

近年来,部分学者就环境规制对工业或制造业绿色转型的影响机制或影响路径进行考察。如张莉[11]运用门限回归模型进行检验发现,绿色技术创新对制造业转型升级的影响随规制水平而变;原毅军[12]认为,严格的环境规制会促进企业绿色技术创新,而绿色技术创新与制造业转型升级呈 U 型关系;张峰和宋晓娜[13]聚焦高端制造业绿色全要素生产率,检验环境规制对高端制造业绿色蜕变的直接效应与以技术创新、要素配置、产业集聚和外商直接投资为中介的间接效应。其他学者包括申晨[14]、朱东波[15]、彭星[16]等。

文献梳理表明,现有研究大多聚焦工业行业绿色转型方面,围绕制造业整体绿色转型的相关研究较少。考虑中介变量作用的文献大多仅考虑一种中介变量,同时考虑多种间接实现路径的文献鲜见,未发现系统阐述异质性环境规制对制造业整体绿色转型升级的直接和间接影响机制的研究。本文创新之处在于:首先,系统阐述环境规制通过技术创新、外商直接投资、产业结构和产业集聚间接影响制造业绿色转型的理论机制;其次,尝试将环境规制分为命令控制型、市场激励型和自愿参与型,研究异质性环境规制所产生的差异化影响;再次,使用同时考虑径向和非径向的EBM-GML模型计算绿色全要素生产率以合理度量制造业绿色转型;最后,实证检验异质性环境规制对制造业绿色转型的直接影响效应和考虑多个中介变量的间接影响效应。

2 环境规制对制造业绿色转型的影响机制

2.1 环境规制对制造业绿色转型的直接影响机制

首先,环境规制可以通过直接影响制造企业的生产成本、流通成本、贸易费用和收益,引导企业在生产经营方式上作出抉择。具体而言,如果政府出台限制企业排污行为或制定排污标准的强制性措施,勒令企业进行整改或者直接关停污染严重企业,就可能会使企业在一定时期内正常生产能力受损或永久失去生产能力。留存下来的企业为了合规生产经营,必须增加治污支出以控制污染水平,这部分支出又会成为企业生产成本,即合规成本。如果企业为了合法规避排污费征收,或是获得政府环保补助,或是迎合公众对于环境保护的呼声等目的选择更加清洁、节能的生产方式,则可以直接改变制造业整体绿色转型程度。

2.2 环境规制对制造业绿色转型的间接影响机制

2.2.1 技术创新的中介作用

环境规制通过技术创新对绿色转型产生何种影响尚无定论。波特假说认为,合理的环境规制政策能够通过刺激企业技术创新产生创新补偿效应,弥补甚至超过环境规制成本,从而实现经济效益和环境效益双赢。具体而言,受环境规制影响的企业一方面可能为了免受环境规制的惩罚,选择改进生产工艺和治污技术;另一方面可能会因为绿色补贴政策得到技术创新投入资金,从而提高绿色技术创新水平。另一种观点认为,由于遵循环境规制的成本始终存在,会对创新资金产生挤出效应,从而影响产业绿色转型进程,这一观点被称为遵循成本理论。许多学者围绕两者效应存在与否以及力量对比情况进行研究。本文认为,环境规制所带来的不仅是绿色环保技术突破,而且在相关非绿色环保技术、组织管理经验、人力资本积累等方面都会有所进步。在市场中,实现技术创新的企业能够起示范作用,尤其是在重视环境规制的背景下,掌握绿色环保技术的企业更容易脱颖而出,从而引导其它企业模仿并进行技术革新。

2.2.2 外商直接投资的中介作用

在外商资本进入东道国之前,一国或一个地区的环境规制状况必然成为投资区位选择的重要影响因素。著名的污染天堂(避难所)假说认为,污染密集型企业为了追求利润最大化,会倾向于将其产业转移到环境规制程度较低的国家。依据污染天堂假说,严格的环境规制会成为部分污染严重企业资本进入障碍,或转化为外资企业环境治理支出,或提高外资企业从当地购置原材料的成本,进而挤出其它生产经营环节上的投入,甚至减少对东道国的实际投资,既不利于从外商投资中获得经济收益,也不利于发挥外资的外溢效应,最终影响本土企业技术引进与管理经验吸收。

但环境规制作为外资筛选门槛,可以减少污染密集型企业进入,给其它生产相对清洁的企业留下更广阔的发展空间。一是可以直接降低污染密集型企业的比重,减轻环境治理压力;二是会对同类企业造成压力,迫使其它企业加快绿色转型,降低其它污染严重企业的竞争力,促进整个行业良性发展。

2.2.3 产业聚集的中介作用

当产业集聚规模扩大到一定程度后,整个聚集区域内的排污量会增加,环境治理基础设施得到充分利用,单位产值的治污成本降低。关联企业在此聚集,以更高的效率传递原料和产品,可以降低运输成本和污染。区域内知识、信息和技术交流更便利,人才流动和技术革新速度更快,更有利于发挥技术外溢效应,绿色技术推广可以提高整个区域内的清洁水平。此时,企业会倾向于选择产业聚集区,而产业集聚可以产生规模经济效益,促进制造业绿色转型。

当产业聚集过度,资源消耗和污染排放量超过当地环境承载能力时,会严重破环当地生态环境。适度的环境规制会对聚集区内企业产生推力,故将产业聚集规模调整到一个合适的范围。但不合理的环境规制会导致污染密集型企业在强环境规制地区与弱环境规制地区之间的转移,导致转入地污染集聚,环境被破坏,而转出地产业集聚规模缩小,导致规模经济效益难以实现。

2.2.4 产业结构的中介作用

环境规制具有产业结构调整效应。一方面,环境规制要求企业治污成本内在化,为了消化额外合规成本,生产资料会流向生产率更高的行业,企业间、行业内和行业间的分工合作得到进一步加强,工艺和技术改进更加有利可图;另一方面,严格的环境规制催生了民间对于绿色消费和绿色生产的的需求,推动以清洁产业为主的第三产业发展,从而推动产业结构绿色化[17]。因此,环境规制是产业结构优化升级的内在驱动力。

产业结构优化与升级包括要素横向匹配合理化和主导产业纵向更替高级化两个方面。前者是指产业间的协调能力加强和关联水平提高,各产业部门在投入产出联系上相互帮助、服务、促进,从而提高资源利用效率。后者主要表现为高效的现代工业和以清洁产业为主的第三产业发展、资本密集型和技术密集型产业优势地位提高、资源密集型和污染密集型产业比重下降、低附加值产业向高附加值产业方向演进。产业结构高级化、合理化的部分含义与制造业绿色转型不谋而合,能够从更宏观的层面为制造业绿色转型提供有利条件。

由此,环境规制对制造业绿色转型的影响机制如图1所示。

3 制造业绿色转型测算与现状

3.1 制造业绿色转型测算

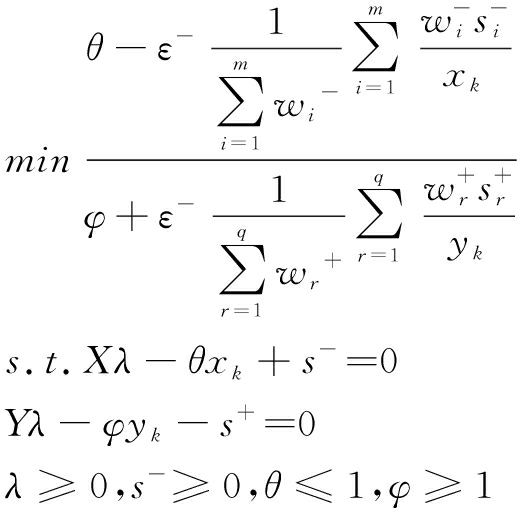

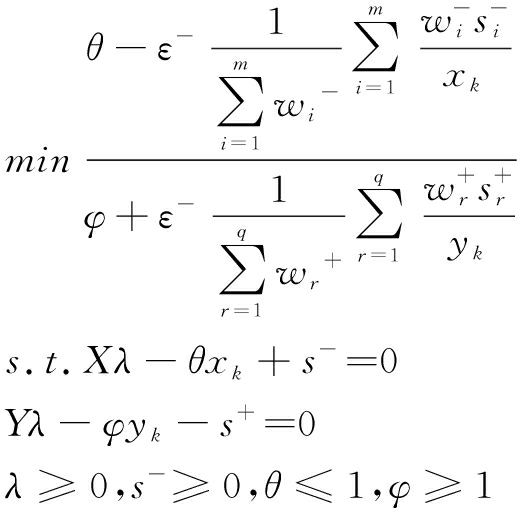

本文认为,绿色转型指标至少应兼顾经济绩效和环境绩效,绿色转型常见衡量指标有两种:一种是构造综合评价指标,常见指标合成方法有熵值法[16]、专家评分法[18]、主成分分析法[19]等;另一种是使用绿色全要素生产率[13,20,21]。本文采用基于EBM-GML模型(Epsilon Based Measure-Global Malmquist Luenberger)计算得出绿色全要素生产率,以此衡量中国制造业绿色转型程度。该模型属于数据包络分析方法中的一种,其优点就在于免除了综合评价指标关于合成方法的考量,EBM模型能够处理同时具有径向和非径向特征的情况,GML指数具有增加DMU数量、提高前沿精细度、计算结果具有传递性等优点,适用于利用面板数据求解并考虑非期望产出的情况。本文从投入和产出两个角度进行改进,非导向EBM模型的规划式如式(1)所示,GML指数计算公式如式(2)所示。

(1)

其中,ε是一个关键参数,表示效率值中非径向部分的重要程度,ε∈[0,1]。当ε=0时,EBM模型等同于径向模型;当ε=1时,EBM模型等同于(加权)SBM模型。w-、w+是投入和产出的权重。s-、s+是投入和产出的松弛变量。λ代表参考决策单元的相对重要程度,X为投入向量,Y为产出向量,均大于零值。

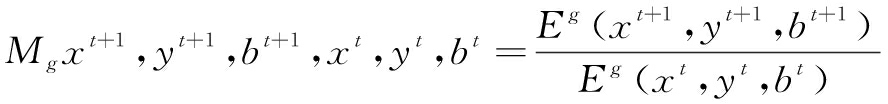

(2)

其中,x、y、b分别表示投入、期望产出和非期望产出;bt、bt+1表示t期和t+1期非期望产出。

本文决策单元是指研究对象——中国(内地)30个省(市、自治区),西藏由于数据不全未纳入统计,所选取的投入指标包括劳动、资本和能源3个分指标。劳动投入使用各省制造业平均用工人数衡量,数据来自于《中国工业(经济)统计年鉴》;资本投入使用各省制造业全社会固定资产投资衡量,数据来自于《中国统计年鉴》;由于制造业能源投入省级面板数据缺失,能源投入使用各省综合能源平衡表中的工业终端消费量衡量,数据来自于各省统计年鉴。

产出指标包括期望产出和非期望产出。期望产出使用制造业主营业务收入衡量,数据来自于《中国工业(经济)统计年鉴》和《中国统计年鉴》。由于缺乏制造业污染排放量统计数据,非期望产出采用工业三废综合指数衡量,工业三废是指工业废水、废气和固体废弃物排放量,本文运用熵值法合成分指标,具体步骤如下:

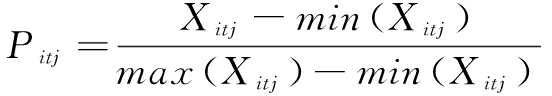

首先,对三废指标进行标准化处理。由于三废指标相对于非期望产出应属于正向指标,因而标准化公式如式(3)所示。

(3)

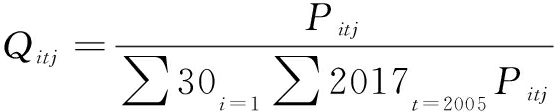

其中,i为省份,共有30个省份;t为年份,跨度为2005-2017年,共13年;j为指标,共3个分指标。接下来,确定指标比重,如式(4)所示。

(4)

然后,计算指标熵值,如式(5)所示。

(5)

其中, 本文中,r=30,n=13。当Qitj=0时,令Qitjln(Qitj)=0。再计算指标差异系数,如式(6)所示。

本文中,r=30,n=13。当Qitj=0时,令Qitjln(Qitj)=0。再计算指标差异系数,如式(6)所示。

Gj=1-Ej

(6)

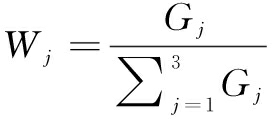

得到指标权重,如式(7)所示。

(7)

最后,通过加权求和得到综合指标值,如式(8)所示。

(8)

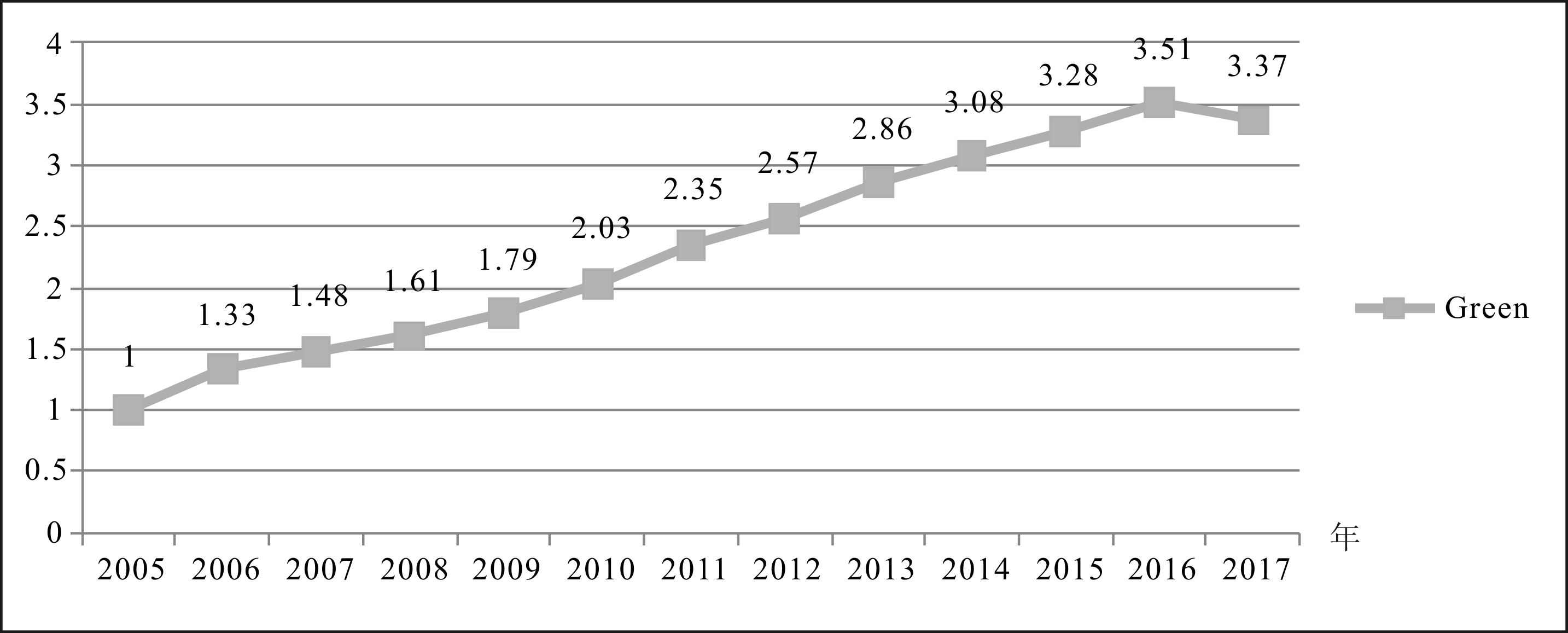

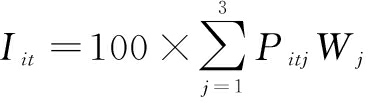

所得到的EBM-GML指数是绿色全要素生产率增长率,而非绿色全要素生产率本身,还需要进行处理。设2005年为基期,2005年绿色全要素生产率为1。其它年份绿色全要素生产率为当年GML指数与前一年绿色全要素生产率的乘积,如式(9)、(10)所示。

Green2005=1

(9)

(10)

其中,i为省份,i=1,……,30;t为时间,t=2005,……,2017。

3.2 制造业绿色转型现状分析

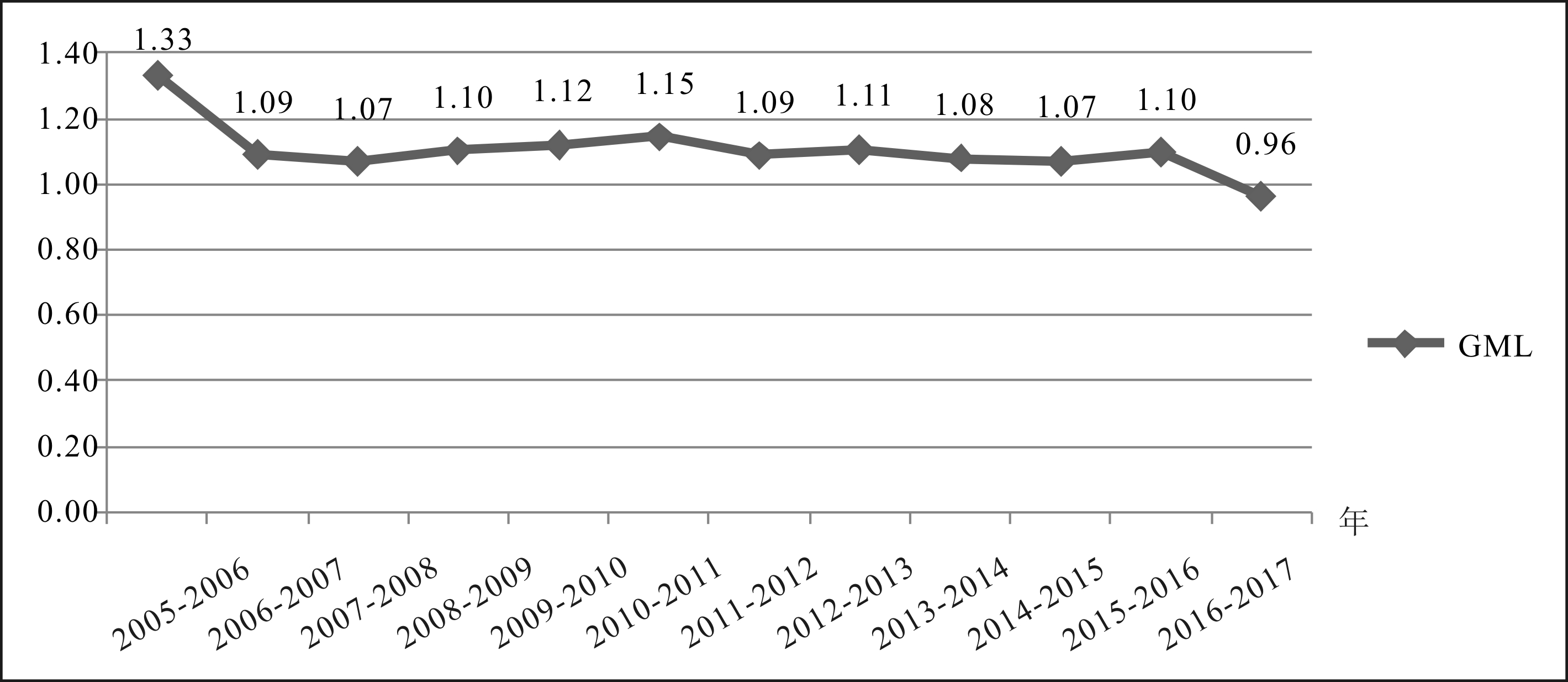

由图2、图3可知,2005—2016年制造业绿色全要素生产率变化率均大于1,数值波动较小;2016—2017年变化率小于1。2005—2017年制造业绿色全要素生产率均值为1.105。整体上,绿色转型程度呈上升态势,但转型速度逐渐放缓,其增长过程具有阶段性特征,具体表现为:2006—2008年制造业绿色全要素生产率增长率呈下降趋势,但下降幅度缩小,可能是由于我国过去长期实行“三高”,即以高污染、高能耗、高投资为特征的生产模式,转变传统粗放式增长方式需要时间,环境治理成果显现存在时滞。但随着国内对环境保护和可持续发展问题越来越关注,节能减排工作不断推进,使得增长率下降幅度逐渐缩小,并在2008—2011年保持明显增长趋势。另外,值得注意的是,党的十八大报告首次专章阐述生态文明,并提出“五位一体”总体建设布局,再次突出制造业绿色转型的必要性。之后,2011—2016年变化率基本保持在1.10左右,增长稳定,可见环境保护工作取得了一定成效。

图2和图3展现出了一个特殊的阶段。制造业绿色全要素生产率及其增长率在2016—2017年均呈下降趋势。具体而言,前者从3.51下降到3.37,后者下降4%,说明制造业绿色转型进程出现一定程度的倒退。可能原因是,2016年正值“十三五”规划开局之年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。根据国家一系列稳增长的新举措,制造业面临化解过剩产能的难题。部分高能耗、高排放的传统制造企业可能被清理整顿,甚至淘汰出局,短期内制造业盈利空间被压缩。加上《中国制造2025》、《工业绿色发展规划(2016—2020年)》和《绿色制造工程实施指南(2016—2020年)》等政策性文件陆续出台,对于制造业的污染排放和能源消耗管制措施进一步加强,生产成本相应提高,短期内制造业绿色转型进程受阻,但改革的阵痛会带来更长远的绿色发展。

4 实证研究

4.1 模型构建与指标说明

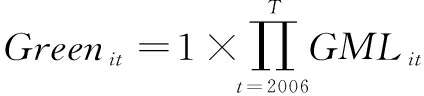

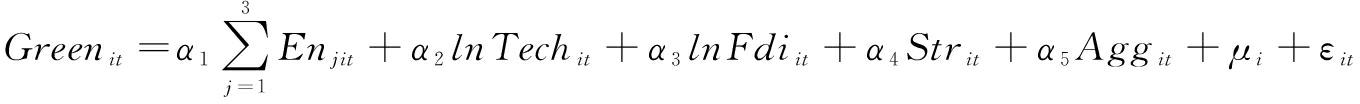

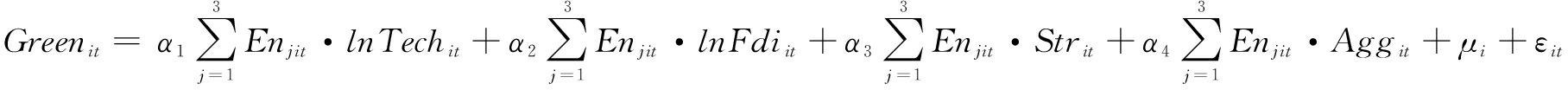

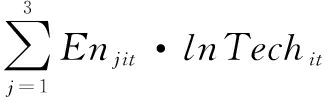

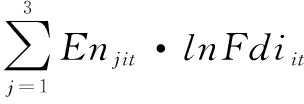

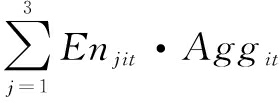

基于前文可知,环境规制对制造业绿色转型的影响机制应该包括直接影响效应和间接影响效应。本文将环境规制的二次项纳入直接影响的实证检验模型,以检验可能存在的非线性关系。使用关键变量环境规制与各中介变量的交互项检验间接影响效应。建立如式(11)、(12)和(13)所示的模型。

直接影响测度模型:

(11)

(12)

间接影响测度模型如下:

(13)

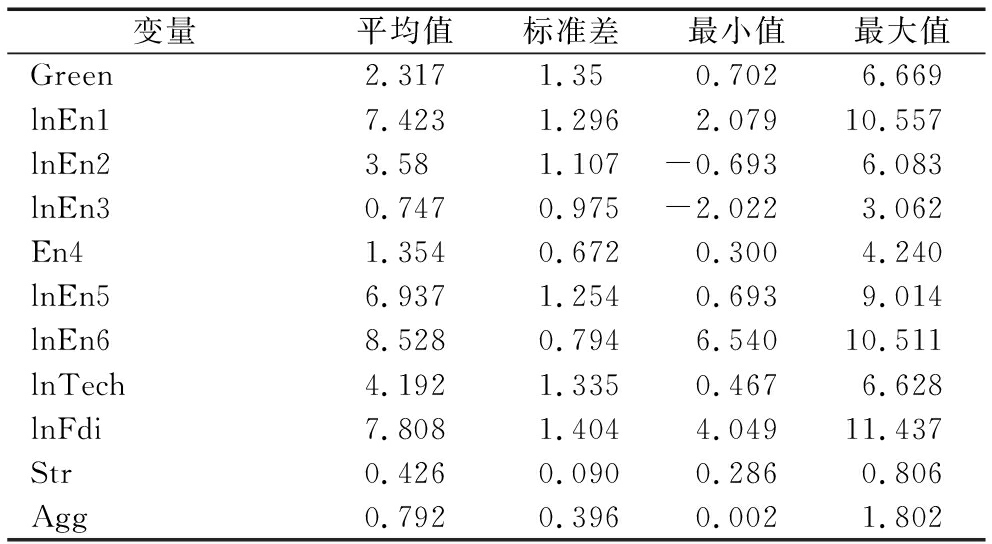

其中,i、t分别表示省(市、区)、年份,μi表示个体固定效应,εit表示随机扰动项,En是指环境规制。本文认为,环境规制是指以环境保护为目的的约束性措施,其约束对象、约束主体、约束形式和约束手段多样。参考多数学者的做法,本文将环境规制分为3类,即命令控制型、市场激励型和自愿行动型环境规制。命令控制型是指由政府统一制定、统一管理、强制执行的管制措施,包括环境标准制定、排放限额、产品禁令等,采用行政处罚案件数和三同时环保投资总额衡量,以En1和En2表示。市场激励型是指利用市场手段影响企业的污染行为,包括负向惩罚和正向激励,分别采用排污费征收总额和环境污染治理投资/GDP衡量,以En3和En4表示。自愿参与型环境规制实现的核心是借助公众力量推动环境治理进程,采用上访批次数和环保系统实有人数衡量,以En5和En6表示。环境规制数据均来源于《中国环境年鉴》。En2表示环境规制的二次项,用于检验非线性关系。lnTechit表示技术创新,采用R&D经费(内部)支出衡量;lnFdiit表示外商直接投资,采用实际外商直接投资衡量;Strit表示产业结构,采用第三产业对GDP贡献率衡量;Aggit表示产业集聚,采用基于就业人数的区位熵衡量,控制变量数据来源于《中国科技统计年鉴》、Wind数据库、《中国统计年鉴》和各省统计年鉴。

间接影响测度模型中, 表示3种不同类型环境规制分别与技术创新的交互项,

表示3种不同类型环境规制分别与技术创新的交互项, 表示3种不同类型环境规制分别与外商直接投资的交互项,

表示3种不同类型环境规制分别与外商直接投资的交互项, 表示3种不同类型环境规制分别与产业结构的交互项,

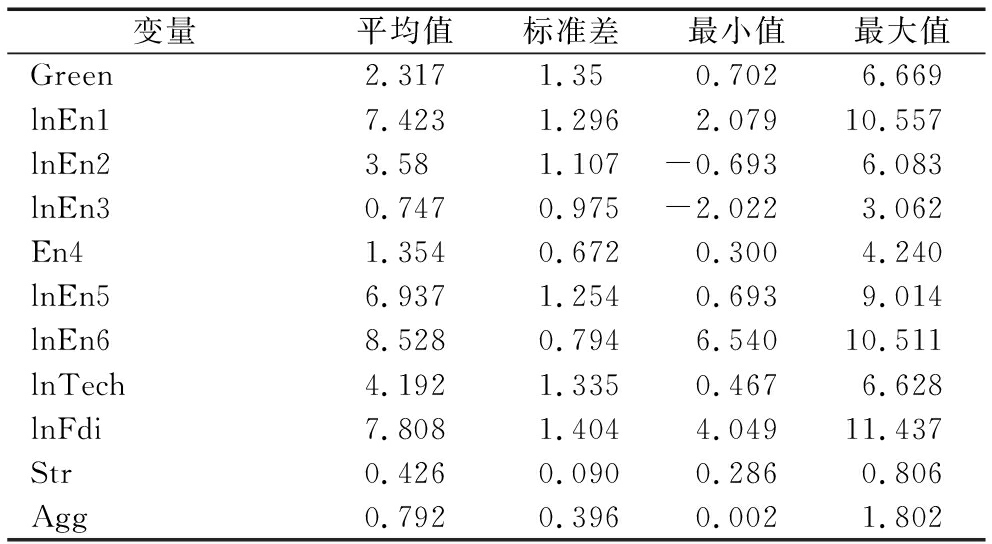

表示3种不同类型环境规制分别与产业结构的交互项, 表示3种不同类型环境规制分别与产业集聚的交互项。个别数据经价格平减、缺失值补充及对数化处理后的描述性统计结果如表1所示。

表示3种不同类型环境规制分别与产业集聚的交互项。个别数据经价格平减、缺失值补充及对数化处理后的描述性统计结果如表1所示。

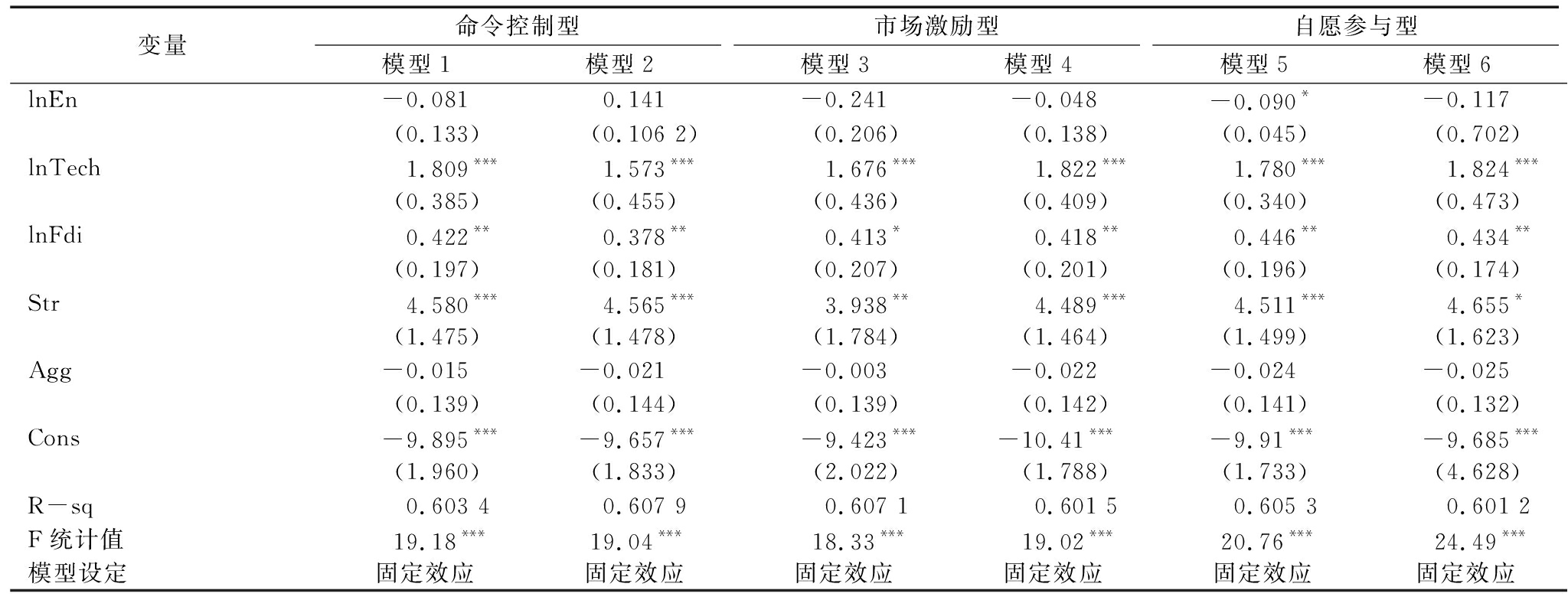

4.2 直接效应检验

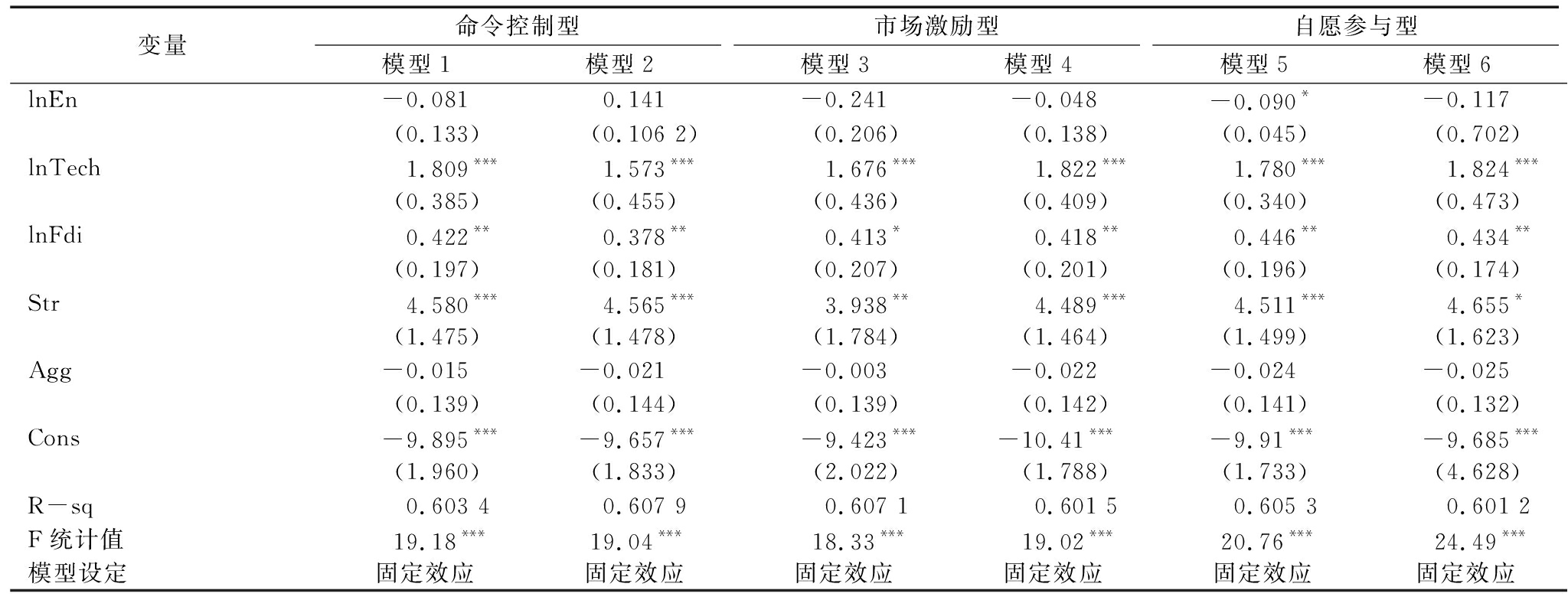

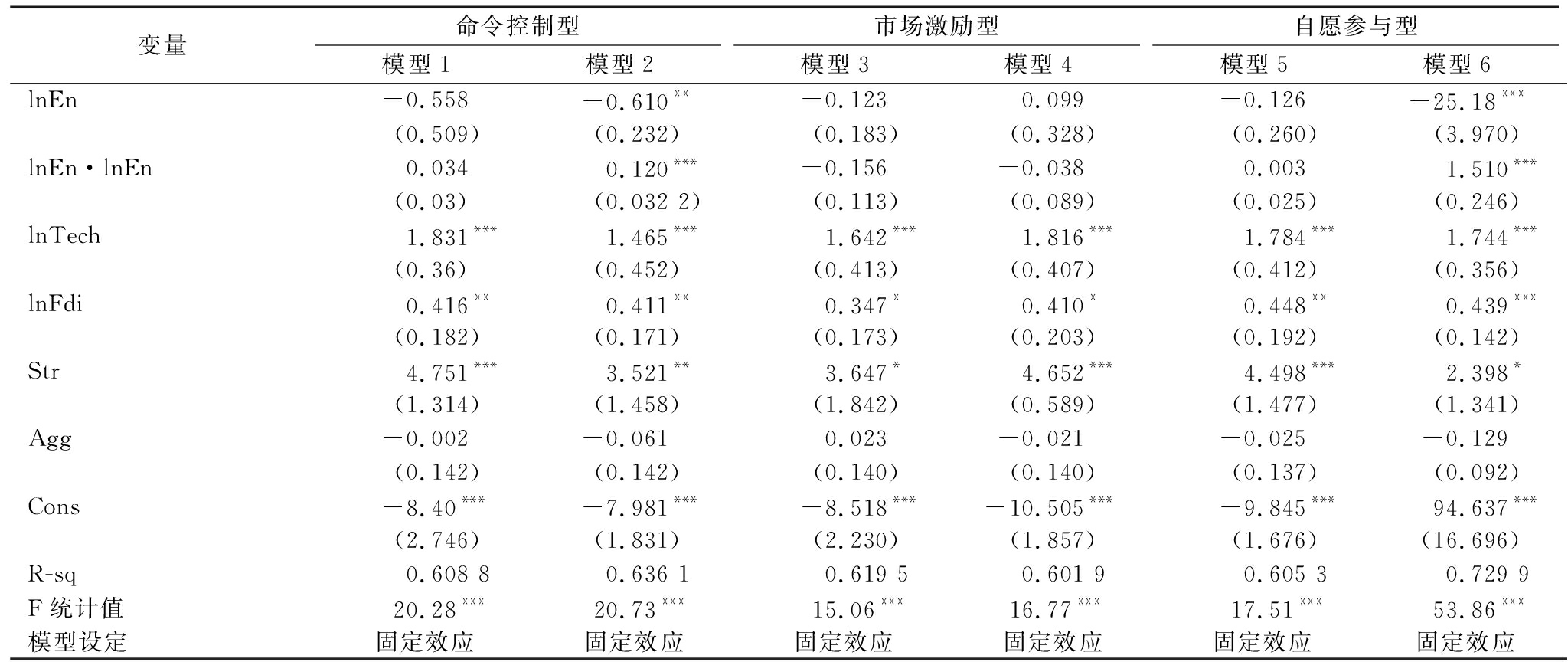

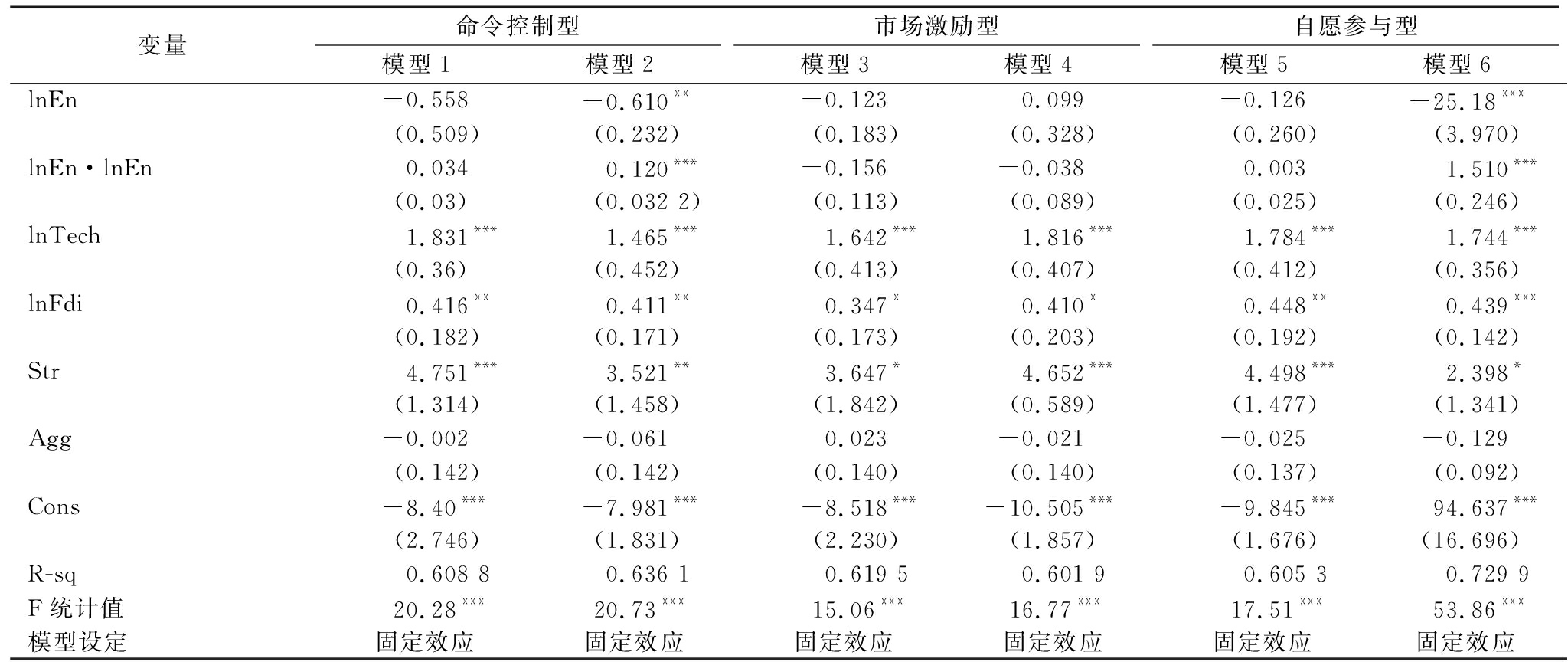

环境规制对制造业绿色转型的线性回归结果如表2所示。考察环境规制对制造业的非线性影响,回归结果如表3所示。其中,模型1~6分别对应En1、En2、En3、En4、En5、En6等6个环境规制分指标,每个模型经过Hausman检验,P值均为0,表明需采用固定效应模型进行检验(见表3)。

表1 变量描述性统计结果

变量平均值标准差最小值最大值Green2.3171.350.7026.669lnEn17.4231.2962.07910.557lnEn23.581.107-0.6936.083lnEn30.7470.975-2.0223.062En41.3540.6720.3004.240lnEn56.9371.2540.6939.014lnEn68.5280.7946.54010.511lnTech4.1921.3350.4676.628lnFdi7.8081.4044.04911.437Str0.4260.0900.2860.806Agg0.7920.3960.0021.802

表2中大部分环境规制变量符号不显著为负,但不能完全说明环境规制对制造业绿色转型没有影响或具有负向影响,还需进一步检验。如表3所示,命令控制型与自愿参与型环境规制中各有一个分指标的一次项和二次项在5%的显著水平下通过检验,且一次项系数均为负,二次项系数均为正,说明这两种环境规制与制造业绿色转型呈现U型关系。短期内,政府采取强制性手段限制排污行为或公众环保诉求都可能转化为企业生产成本。但长远看,可能成为企业树立良好形象、抢占市场份额的契机,从而引导企业采取环保行为。市场激励型环境规制未能表现显著为正的结果,可能原因是市场激励型环境规制作用的发挥依赖于国内市场化程度,但目前国内市场化程度还不够高。如果市场激励型环境规制无法通过市场机制直接影响企业生产成本和利润,如存在寻租空间,就可能违背环境规制制定的初衷。

在表2和表3中,除产业集聚变量系数不显著为负外,其余3个控制变量,即技术创新、外商直接投资、产业结构均显著为正,且每个模型中的系数大小和显著性都比较接近,说明结果比较稳定可信。具体而言,技术创新确实可以促进制造业绿色转型,这一结果符合本文预期。科研投入增加、技术创新水平提高可以增强制造企业污染治理能力,促进生产效率提高。外资流入可以对制造业绿色转型产生正面影响。外资流入能够促进清洁技术传播,从而减少污染。以清洁产业为主的第三产业占比逐渐提高,能源密集型和污染密集型产业占比下降,有利于实现制造业清洁化发展和绿色转型。相关系数不显著且为负值,相关情况将在间接效应结果中说明。

表2 环境规制对制造业绿色转型的直接效应检验结果(线性)

变量命令控制型模型1模型2市场激励型模型3模型4自愿参与型模型5模型6lnEn-0.0810.141-0.241-0.048-0.090*-0.117(0.133)(0.106 2)(0.206)(0.138)(0.045)(0.702)lnTech1.809***1.573***1.676***1.822***1.780***1.824***(0.385)(0.455)(0.436)(0.409)(0.340)(0.473)lnFdi0.422**0.378**0.413*0.418**0.446**0.434**(0.197)(0.181)(0.207)(0.201)(0.196)(0.174)Str4.580***4.565***3.938**4.489***4.511***4.655*(1.475)(1.478)(1.784)(1.464)(1.499)(1.623)Agg-0.015-0.021-0.003-0.022-0.024-0.025(0.139)(0.144)(0.139)(0.142)(0.141)(0.132)Cons-9.895***-9.657***-9.423***-10.41***-9.91***-9.685***(1.960)(1.833)(2.022)(1.788)(1.733)(4.628)R-sq0.603 40.607 90.607 10.601 50.605 30.601 2F统计值19.18***19.04***18.33***19.02***20.76***24.49***模型设定固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应

注:根据Stata15软件得出;”( )”表示t统计量;” ***、**、* “表示通过1%、5%和10%显著性检验,下同

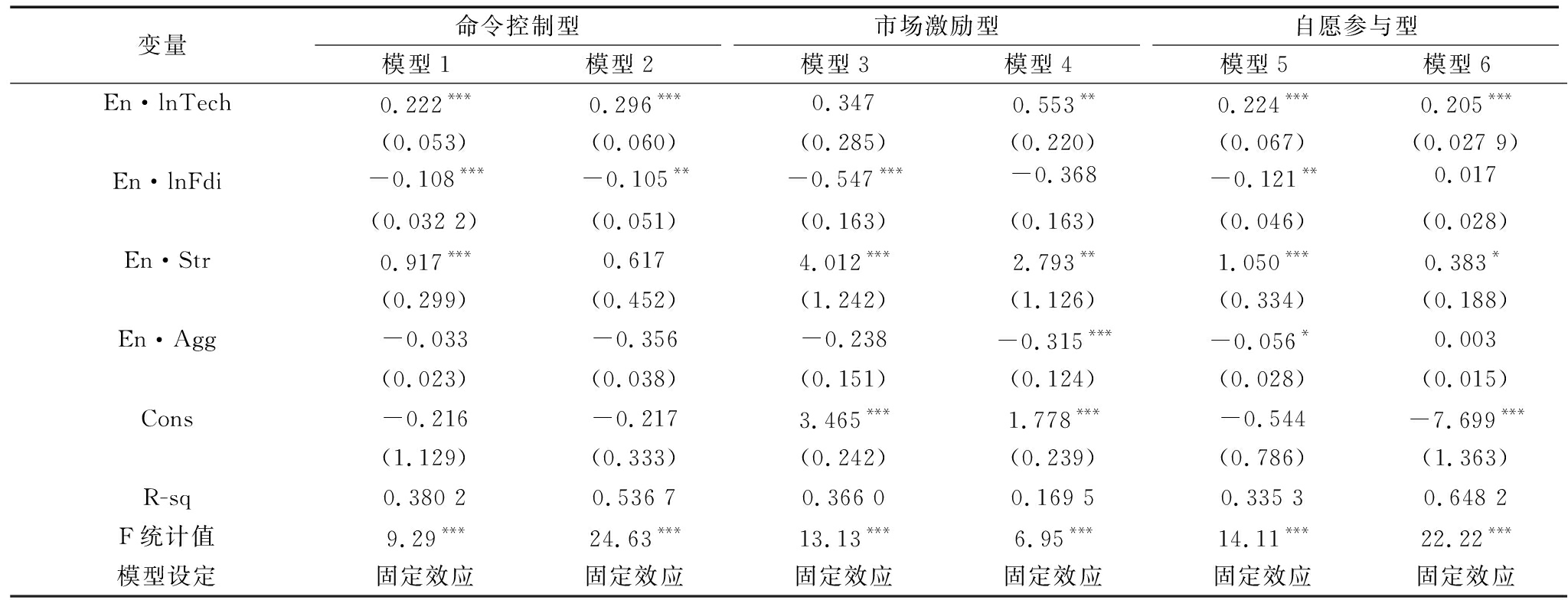

4.3 间接效应检验

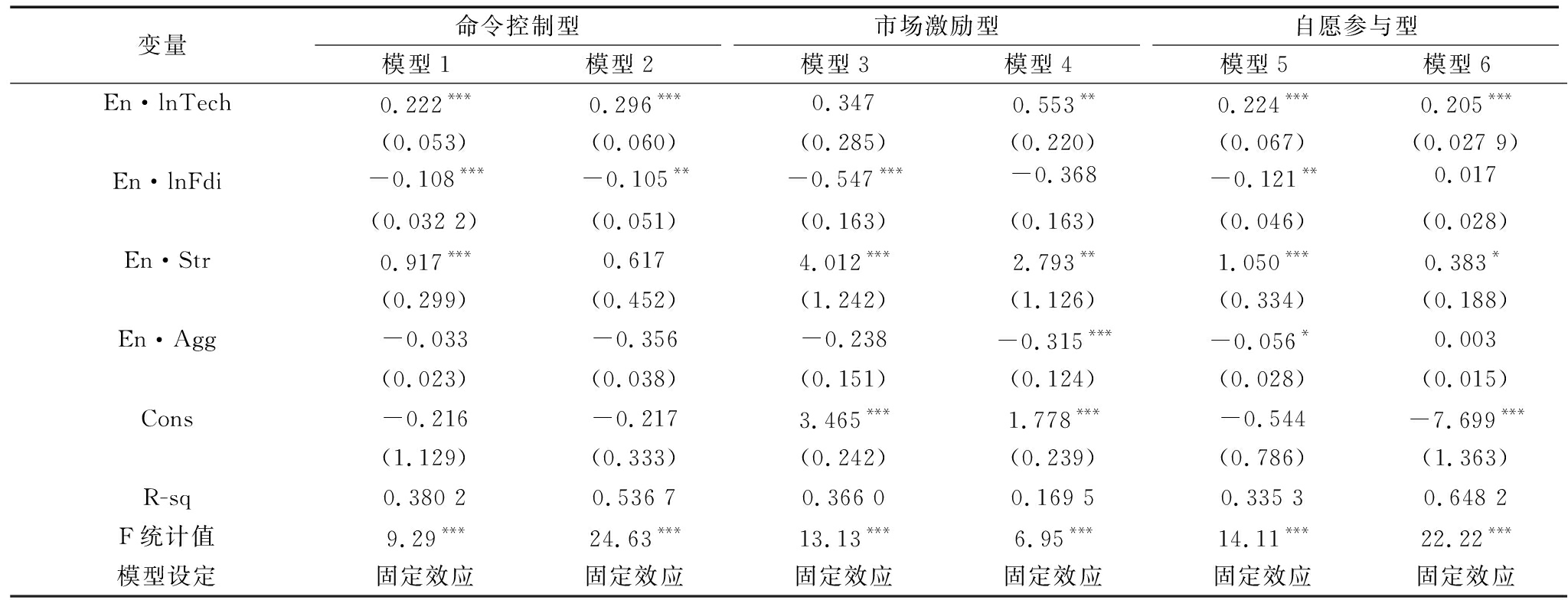

选取环境规制和各中介变量的交互项检验异质性环境规制对制造业绿色转型的间接效应,检验结果如表4所示。

环境规制和技术创新的交互项系数显著为正,且各模型中数值大小比较接近,说明环境规制的创新补偿效应大于遵循成本效应,验证了波特假说。环境规制和外商直接投资交互项的大部分系数显著为负,意味着环境规制会通过外商直接投资对制造业绿色转型间接产生负面影响。严格的环境规制成为外资流入不可忽视的阻力,可能降低随外资而来的技术溢出效应和示范效应。就我国情况看,发挥环境规制对外资的筛选作用更重要。从长远看,流失的部分外资在环境治理上的贡献有限,外资及其所在行业的整体清洁程度都会有所提高,更契合我国可持续发展要求。环境规制和产业结构交互项的大部分系数显著为正,验证了环境规制的产业结构调节效应,表明我国产业结构逐渐朝着合理化和高度化方向发展,而制造业从中受益颇多。

环境规制和产业集聚交互项的估计参数大部分不显著为负。直接效应和间接效应检验均未能取得显著结果,一个原因可能是与本文产业集聚衡量方式有关。本文使用基于就业人数的区位熵衡量产业集聚,但学界测度产业集聚的方法还包括行业集中度、空间基尼系数、赫希曼—赫芬达尔指数、EG指数等,区位熵仅从专业化角度测算产业集聚,未能体现产业集聚多样化,测度角度不全面。此外,区位熵更多地基于产值进行计算,由于难以获得完整且稳定的制造业产值省级面板数据,本文使用就业人数替代,可能影响测度结果的准确性。另一个原因可能是:产业集聚可以带来信息交流、运输成本、分工合作等方面的便利,其所产生的拉力可能超过环境规制产生的推力,因而对制造业绿色转型的影响不显著。此外,产业集聚过程中可能还有地方政府干预,即为了留住企业而放松实际规制执行力度,从而未能真正实现转型。

从环境规制异质性角度看,市场激励型环境规制和其它中介变量交互项的估计参数绝对值相比其它两种环境规制要大,即市场激励型环境规制能更好地通过技术创新、产业结构升级促进制造业绿色转型,但市场激励型环境规制也会通过外商直接投资引发制造业绿色转型在更大程度上的倒退。因为企业对于市场化约束手段更加敏感,市场激励型环境规制能够给予企业更大的调整余地,使得规制效果格外突出。

表3 环境规制对制造业绿色转型的直接效应检验结果(非线性)

变量命令控制型模型1模型2市场激励型模型3模型4自愿参与型模型5模型6lnEn-0.558-0.610**-0.1230.099-0.126-25.18***(0.509)(0.232)(0.183)(0.328)(0.260)(3.970)lnEn·lnEn0.0340.120***-0.156-0.0380.0031.510***(0.03)(0.032 2)(0.113)(0.089)(0.025)(0.246)lnTech1.831***1.465***1.642***1.816***1.784***1.744***(0.36)(0.452)(0.413)(0.407)(0.412)(0.356)lnFdi0.416**0.411**0.347*0.410*0.448**0.439***(0.182)(0.171)(0.173)(0.203)(0.192)(0.142)Str4.751***3.521**3.647*4.652***4.498***2.398*(1.314)(1.458)(1.842)(0.589)(1.477)(1.341)Agg-0.002-0.0610.023-0.021-0.025-0.129(0.142)(0.142)(0.140)(0.140)(0.137)(0.092)Cons-8.40***-7.981***-8.518***-10.505***-9.845***94.637***(2.746)(1.831)(2.230)(1.857)(1.676)(16.696)R-sq0.608 80.636 10.619 50.601 90.605 30.729 9F统计值20.28***20.73***15.06***16.77***17.51***53.86***模型设定固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应

5 结论与建议

5.1 结论

本文在阐述环境规制对制造业绿色转型的双重影响机制之后,测算和分析2005—2017年中国(内地)30个省份制造业绿色转型情况。然后,建立固定效应面板数据模型,实证检验命令控制型、市场激励型和自愿参与型环境规制对制造业绿色转型的双重效应,得出主要研究结论如下:我国制造业绿色转型程度整体上保持上升趋势,增长速度呈现出明显阶段性特征。环境规制对制造业绿色转型呈非线性影响。其中,命令控制型和自愿参与型环境规制的影响呈U型,而市场激励型环境规制未能在直接效应中体现出显著影响。技术创新、外商直接投资、产业结构能够有效推动制造业绿色转型,产业集聚的影响则不显著。间接效应实证检验结果表明,环境规制可通过技术创新、外商直接投资、产业结构促进制造业绿色转型,产业集聚的影响则不显著。市场激励型环境规制能通过间接效应影响制造业绿色转型。

表4 环境规制对制造业绿色转型的间接效应检验结果

变量命令控制型模型1模型2市场激励型模型3模型4自愿参与型模型5模型6En·lnTech0.222***0.296***0.3470.553**0.224***0.205***(0.053)(0.060)(0.285)(0.220)(0.067)(0.027 9)En·lnFdi-0.108***-0.105**-0.547***-0.368-0.121**0.017(0.032 2)(0.051)(0.163)(0.163)(0.046)(0.028)En·Str0.917***0.6174.012***2.793**1.050***0.383*(0.299)(0.452)(1.242)(1.126)(0.334)(0.188)En·Agg-0.033-0.356-0.238-0.315***-0.056*0.003(0.023)(0.038)(0.151)(0.124)(0.028)(0.015)Cons-0.216-0.2173.465***1.778***-0.544-7.699***(1.129)(0.333)(0.242)(0.239)(0.786)(1.363)R-sq0.380 20.536 70.366 00.169 50.335 30.648 2F统计值9.29***24.63***13.13***6.95***14.11***22.22***模型设定固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应

5.2 建议

(1)把握命令控制型和自愿参与型环境规制影响制造业绿色转型的拐点,科学设定环境规制强度,完善法律法规体系和环保标准制度,提高相关信息透明度,拓宽民众监督和意见反馈渠道,从而发挥命令控制型和自愿参与型环境规制的正面激励作用。

(2)市场激励型环境规制对制造业绿色转型的直接影响虽不显著,但能通过技术创新、外商直接投资、产业结构等途径更好地推动制造业绿色转型进程。因此,应完善市场机制,营造落实市场激励型环境规制的良好环境。具体而言,应逐步完善排污权交易市场,规范交易模式,保障交易流程公开透明;完善排污费征收制度,将生态环境污染造成的负担内化为企业生产成本;健全绿色补偿机制,以价格形式对绿色技术创新主体进行补偿和激励,从而充分发挥市场激励型环境规制的负向惩罚和正向激励作用。

(3)重视环境规制间接效应的发挥,关键在于打通从环境规制到中介工具再到绿色转型目标的传导障碍。具体而言,一是继续加大制造业技术研发投入力度,尤其要对清洁环保技术创新投入给予更大的支持。加快研发成果转化利用和推广应用,完善知识产权保护相关法律法规和其它发明创造激励制度;二是将环境规制作为外资引入门槛,筛除部分污染密集型和资源密集型企业,保障外资质量,不应单纯追求招商引资数量。积极消化吸收外商投资企业的先进绿色技术和管理经验,鼓励外资企业在绿色制造和绿色设计上作出贡献;三是促进产业结构优化升级,推动产业结构合理化、高度化、清洁化进程。具体而言,正视我国人口红利消失、资源成本优势逐渐丧失的事实,引导企业从高度依靠廉价劳动力和资源向依靠技术、产品和服务质量的方向转变。借助“一带一路”发展机遇,转移我国传统过剩产能,推动主导产业朝着清洁化和高技术化方向发展,大力扶持新材料、新能源、生物工程等新兴产业。加强产业间的联络,强调分工合作、相互服务以提高生产效率;四是利用产业聚集在知识交流、技术溢出、企业竞争、环境治理方面的规模优势和距离优势,发挥环境规制对产业集聚规模的调节作用。即在合理制定环境规制强度的基础上,严格监督和落实规制各环节,避免因地方政府短视造成环境规制执行力度不够的问题。协调产业发展和环境保护目标,预先设计并不断调整聚集区内产业布局和准入条件,从而避免同质污染严重企业过度聚集。

参考文献:

[1] GOLLOP F M,ROBERTS M J.Environmental regulations and productivity growth: the case of fossil-fueled electric power generation[J].Journal of political Economy,1983,91(4): 654-674.

[2] YANA R,MARZIO G,ELENA V.Environmental regulation and competitiveness: empirical evidence on the porter Hypothesis from European manufacturing sectors[J].Energy Policy,2015(7):83.

[3] ALBRIZIO S,KOZLUK T,ZIPPERER V.Empirical evidence on the effects of environmental policy stringency on productivity growth[R].OECD Economics Department Working Papers,2014.

[4] PORTER M E,VAN D L C.Green and comparative: ending the stalemate [J].Harvard Business Review,1995,(73):120-134.

[5] MATSUHASHI R,TAKASE K.Green innovation and green growth for realizing an affluent low-carbon society[J].Low Carbon Economy,2015,6(4): 87.

[6] DECHEZLEPRETRE A,SATO M.The impacts of environmental regulations on competitiveness[J].Review of Environmental Economics and Policy,2017,11(2):183-206.

[7] 李玲,陶锋.中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J].中国工业经济,2012,35(5):70-82.

[8] 殷宝庆.环境规制与我国制造业绿色全要素生产率——基于国际垂直专业化视角的实证[J].中国人口·资源与环境,2012,22(12):60-66.

[9] 童健,刘伟,薛景.环境规制、要素投入结构与工业行业转型升级[J].经济研究,2016,51(7):43-57.

[10] 杨仁发,李娜娜.环境规制与中国工业绿色发展:理论分析与经验证据[J].中国地质大学学报(社会科学版),2019,19(5):79-91.

[11] 张莉.环境规制、绿色技术创新与制造业转型升级路径[J].税务与经济,2020,42(1):51-55.

[12] 原毅军,陈喆.环境规制、绿色技术创新与中国制造业转型升级[J].科学学研究,2019,37(10):1902-1911.

[13] 张峰,宋晓娜.提高环境规制能促进高端制造业“绿色蜕变”吗——来自绿色全要素生产率的证据解释[J].科技进步与对策,2019,36(21):53-61.

[14] 申晨,李胜兰,黄亮雄.异质性环境规制对中国工业绿色转型的影响机理研究——基于中介效应的实证分析[J].南开经济研究,2018(5):95-114.

[15] 朱东波,任力.环境规制、外商直接投资与中国工业绿色转型[J].国际贸易问题,2017,43(11):70-81.

[16] 彭星,李斌.不同类型环境规制下中国工业绿色转型问题研究[J].财经研究,2016,42(7):134-144.

[17] 蔡乌赶,周小亮.中国环境规制对绿色全要素生产率的双重效应[J].经济学家,2017,175(9):27-35.

[18] 陈瑾,何宁.高质量发展下中国制造业升级路径与对策——以装备制造业为例[J].企业经济,2018,37(10):44-52.

[19] 高萍,高蒙.税收绿色化对制造业绿色转型的影响研究[J].生态经济,2017,33(5):133-137.

[20] 陈诗一.中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980—2008)[J].经济研究,2010,45(11):21-34+58.

[21] CHUNG Y H,FARE R,GROSSKOPF S.Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach[J].Journal of Environmental Management,1997,51(3): 229-240.

(责任编辑:张 悦)