0 引言

在当今科技进步日新月异的知识经济时代,团队创新已成为企业实现可持续发展的动力源泉。由于团队创新具有任务互依性、路径模糊性和过程协同性,使得研发过程中的协同攻关显得极为重要[1]。因此,如何有效提升研发团队创新绩效进而实现中国企业的创新驱动发展,成为重要的研究主题。

以往研究从不同视角对团队创新绩效的动力机制进行了有益探讨,大体可以分为行为视角、过程视角和结果视角。基于行为视角的研究认为,团队人员行为方式是提高团队创新绩效的关键因素,而团队管理者的领导行为则是推动团队创新绩效的重要力量[2];基于过程视角的观点主张团队创新是团队内部认知整合和知识集成的过程,因此建设性的团队反思[3]、认知冲突[4]以及目标导向的焦点调节[5]等对团队创新具有积极影响;基于结果视角的研究认为创新是对原有知识的突破和新知识创造,因此团队专业多样化和团队结构差异化等是促成团队创新的重要前因[6]。

但是,由于研发过程具有自主性、创造性、新颖性以及研发人员自身的高技术、高知识和高素质特征,使得以往研究相对忽略了研发人员在个人尊严、理想信念、专业声誉、自我实现以及身份感、成就感和地位感等方面的强烈精神性需求,因此也忽略了精神性因素对团队创新绩效的影响机制,导致从精神层面探讨团队创新绩效动力机制的研究非常欠缺。由于团队成员是团队创新绩效的根本源泉,而个体是精神、理智、情感和身体的完整集合,精神性(spirituality)是赋予个体活力与生命的源泉和力量,是人类区别于其他生物的特有身份标识,蕴含人类与生俱来的巨大潜力。因此,本文拟基于精神视角并依托团队研究领域经典的Input-Process-Output架构,探讨研发团队创新绩效的动力机制。

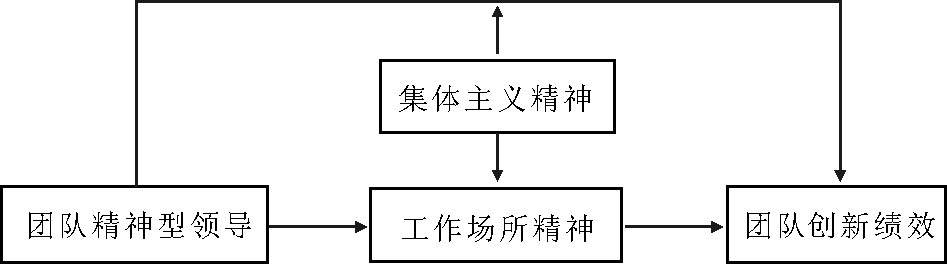

根据创新成分理论,创新绩效依赖于领导者激励(supervisor encouragement)、工作团队支持(work group supports)和组织激励(organizational encouragement)等因素[7]。因此,本文基于精神性因素的动力机制研究,一方面,在领导者激励上选取精神性领导行为——精神型领导(spiritual leadership)作为团队投入(input)的精神性因素,探讨团队精神型领导影响团队创新绩效产出(output)的动力机制。精神型领导(spiritual leadership)是精神性研究在领导领域的拓展,是通过激励并满足下属基于召唤感和成员身份感的精神性存在(spiritual survival)而实现领导效能的态度、价值观和行为总和,其具体包含愿景(vision)、希望或信念(hope/faith)、利他关爱(altruistic love)3个维度[8]。因此,根据创新成分理论与精神型领导理论,构建团队精神型领导影响团队创新绩效的作用路径,即团队精神型领导→团队创新绩效。另一方面,在工作团队支持上选取工作场所的精神性支持——工作场所精神(workplace spirituality)作为团队过程(process)中的精神性因素,探讨工作场所精神影响团队创新绩效产出(output)的动力机制。工作场所精神被普遍视为团队层面精神的重要变量,反映的是团队外在工作场所的精神性特征,是团队成员内在生命与工作在团队共同体中相互促进的集体呈现,具体包含内在生命、工作意义感和共同体感知3个维度[9]。基于此,构建工作场所精神对团队创新绩效的影响路径,即工作场所精神→团队创新绩效。结合上述团队精神型领导对团队创新绩效的影响路径,建立工作场所精神在团队精神型领导影响团队创新绩效中的中介机制,即团队精神型领导→工作场所精神性→团队创新绩效。

事实上,中国独特的发展历史以及强大的集体主义精神传统促使组织中形成了强烈的情景惯性与路径依赖,因此研究中国的团队创新问题不能脱离上述基本情景。实践也表明,我国能在航天技术、量子通信、生命科学等领域取得突破性创新绩效,均是组建优秀团队、集体攻关的结果。因此,如何合理运用集体主义精神并使之成为团队创新绩效的助推力量是值得探讨的重要主题。理论上,由Sternberg & Lubart[10]提出的创造力投资理论认为,创造力激发需要个体智力水平、知识构成、思维方式、人格特征、动机状态、所处环境等6种因素的共同作用。因此,本研究借鉴该理论,引入集体主义精神作为研发团队及其成员面临的具体情景,探讨其在团队精神型领导、工作场所精神等精神性因素影响团队创新绩效过程中的调节效应。

鉴于团队创新绩效对企业可持续发展的重要价值,而以往研究相对忽略了精神性因素对团队创新绩效的影响机制,本研究将聚焦分析精神性因素对团队创新绩效的影响机制。借鉴创新成分理论并依托团队领域经典的Input-Process-Output研究框架,将团队精神型领导作为团队投入的精神性因素,将工作场所精神作为团队过程中的精神性因素,从精神层面探讨精神性因素影响团队创新绩效的动力机制,以及集体主义精神在其中的调节效应。这不仅可以从精神层面明晰团队创新绩效的动力机理及调节机制,还可以满足管理实践对团队创新绩效的迫切需求进而提高企业可持续发展能力,因此具有重要的理论价值和实践意义。

1 理论分析与研究假设

1.1 团队精神型领导对团队创新绩效的影响

团队创新绩效是团队成员作为一个整体,通力合作、共同产生新颖且有用的观点和想法,并将新思想、新方案等应用到新产品或服务中的结果,其对企业形成核心竞争优势至关重要[11]。创新成分理论指出,领导者激励、工作团队支持和组织激励是创新行为的关键驱动因素[7];精神型领导理论则表明,精神型领导是内在激励和满足下属基于召唤感与成员身份感知的精神性存在,从而实现领导效能的行为方式[8]。团队精神型领导可以理解为领导者以整个团队为对象,通过精神型领导行为一视同仁地对待每一位团队成员,从而在团队成员中形成一种高度共享的领导行为。本文认为团队精神型领导能够有效提升团队创新绩效。

首先,团队精神型领导通过规划创新目标、赋予研发团队有意义感和挑战性的创新任务,为研发团队成员从事创新工作指明方向并提供相应条件[12]。根据目标理论,具有挑战性的创新任务契合了研发人员强烈的成就需要和自我实现需要,能够激励研发人员不断超越自我、提升创新绩效[13]。其次,团队精神型领导的利他性关爱行为超越了领导者的自我利益,并以促进研发成员成长、发展和提高团队绩效为首要目标。如在工作上主动传授提高创新绩效的经验和技巧,帮助研发成员充实前沿知识、提高创造技能,支持研发成员大胆创新并积极提供反馈意见,为他们多出研发成果提供各种机会和组织资源;在生活中关心研发成员并与之进行心灵沟通和开放交流[14]。这提升了研发成员的自我价值感知、工作投入和创新积极性。根据社会交换理论,获得组织及领导关怀与赏识的研发成员会形成较强的责任心和回报动机,往往会通过符合团队规范的工作态度和行为改善现状并提高创新绩效。最后,团队创新具有较强的协同性、风险性、模糊性和复杂性,需要团队领导在员工遇到困难或阻碍时给予精神支持和资源供应[15]。精神型领导借助激发希望和坚定信念,鼓舞员工士气、振奋团队精神并提升团队成员的自我效能感,最大限度激发研发成员创新潜能;借助利他关爱加强团队成员信任和互动,促使团队成员相互合作并提升团队凝聚力,在团队中建立宽容失败的容错机制并形成创新合力,降低创新风险、克服创新挫折并最终提高团队创新绩效[16]。已有研究显示,精神型领导可以促进团队信任和团队授权[17],通过优化团队业务流程提高团队创造力[18],还跨层次地提高了科技创新型人才的创造力[19]。因此,本研究提出以下假设:

H1:团队精神型领导正向影响团队创新绩效。

1.2 团队精神型领导对工作场所精神的影响

工作场所精神(workplace spirituality)是团队成员内在生命与有意义的工作在团队共同体中相互促进的集体性呈现,具体包含内在生命、工作意义感和共同体感知3个维度[9]。团队精神型领导对工作场所精神的3个维度均具有积极影响。首先,团队精神型领导通过关怀、赏识、信任和宽恕等利他性关爱尊重与满足研发人员在人格尊严、理想信念、自我实现、内在感受等方面的高层次需求以及精神性需求,为研发成员极具自主性、个体性和多样性的内在生命融入工作场所创造有利条件,使领导——下属间产生联结感与和谐感,从而使研发人员的内在生命得到极大尊重和提升[16];其次,作为团队的管理者,精神型领导擅于通过坚定信念和激发希望等赋予团队创新任务以崇高价值与非凡意义,使研发成员明晰研发工作的意义和价值不仅仅在于获得物质回报,更在于因研发工作和成果能够促进知识传承、推动科技进步、造福人类社会而获得极大满足感和成就感,从而体验到强烈的工作意义感和存在价值[20];最后,团队精神型领导借助愿景激励和无私关怀行为,促使团队研发成员认同组织愿景、使命以及目标,有效帮助团队成员融入团队集体并积极促成研发人员的情感联结与心灵相通,从而对团队产生强烈的认同感、归属感并最终增强研发成员的共同体意识[21]。研究表明,精神型领导借助改善员工的内在生命、提供有意义的工作和提高共同体感知增强了工作小组精神[22]。因此,提出以下研究假设:

H2:团队精神型领导正向影响工作场所精神。

1.3 工作场所精神对团队创新绩效的影响

工作场所精神可以促进团队成员形成强烈的共同体感知,满足成员的社会联结需求和安全感需求,使之体验到较高的心理幸福感和满足感,对提高工作投入、生产能力、工作绩效和促进创新具有积极影响[23]。Vallabh & Singhal[24]认为工作场所精神对组织激发创造力、实现可持续发展、坚持业绩导向、培育包容性和促进职业发展等具有重要作用。自我决定理论认为,个体心理需求的满足能够提高动机水平和幸福感,进而增强问题解决能力、提升认知灵活性与创新能力[25]。因此,一方面,强烈的工作场所精神不仅利于团队成员充分融入工作团队,使其内在生命得到充分尊重和有效提升,从而满足团队成员在自主选择、自我实现和挑战性任务胜任等方面的高层次需求,内在激励其回报高水平的自主行为,而创新行为就是其中一种[26]。另一方面,较强的工作场所精神有助于团队成员体验到工作意义感和形成共同体意识,这不仅可以激发研发成员加大工作投入和促进组织价值观内化,还可以促进多元化认知和异质性知识在研发团队内的共存,而工作投入、提倡包容和鼓励差异可以促进创新绩效[27]。

工作场所精神与组织创造力、创新绩效的关系受到了很多研究者的关注。例如基于深度访谈的质性研究和问卷调查的定量研究结果表明,精神力可以缓解压力感知,提升工作场所中的移情能力和创造力。精神力从内在信念和信念实践两个维度使团队成员更具创造性,而信念实践的影响更大,并且信念实践对创造能力的影响具有时间效应,与信念实践时间不足2年的个体相比,当时间超过5年时其影响效应更为显著[28]。以中国5家酒店59名市场领导型主管及其434名下属为样本的研究结果显示,工作场所精神对创造力具有显著影响,员工——组织契合在其中具有中介作用[29]。针对知识密集型产业79名主管与其448名下属的研究结果表明,员工感知的工作场所精神与其自我报告、主管报告的创造力都显著正相关,人—组织匹配在其中起中介作用[30]。研究还表明,团队精神通过团队学习的中介作用对团队创新绩效产生积极影响[31]。因此,提出以下研究假设:

H3:工作场所精神正向影响团队创新绩效。

结合H2和H3,本文提出以下研究假设:

H4:工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间具有中介作用。

1.4 集体主义精神的调节作用

事实上,中国的集体主义传统在企业组织中形成了强烈的情景惯性,因此集体主义精神(collectivism spirit)成为中国传统精神的一个典型特征,其强调个人对集体(如家庭、团体和组织等)的依赖性、融入性和义务性[32]。推崇协同推进和整体效能的集体主义精神,能够促进团队内部信任与合作,有利于团队成员信息传递、知识交换和经验共享,对团队创新绩效具有重要影响[33]。按照领导方式——团队理念匹配模型的观点,当团队管理者的领导行为与研发团队的价值导向适配时,其领导效能将提升。较强的集体主义精神易促使团队形成共同的奋斗目标、恪守集体规范并看重团队凝聚力和集体力量价值,同时,强调对个人品德和他人利益的关注以及团队成员互依性。此类精神取向与团队精神型领导的整体目标取向、利他性关爱、共同体意识等价值理念和行为方式高度契合[34]。因此,在高水平集体主义精神情景下,团队精神型领导对团队创新绩效的积极影响更显著。相反,在低水平集体主义精神情景下比较突出个人贡献、作用、地位并强调个人利益与个体为中心,团队成员联结较为松散,对集体性创新行为和共同创造过程相对不敏感,这些价值观念与团队精神型领导所秉持的共同体意识和利他导向相悖,也与现实中的集体主义传统和企业内日益流行的团队导向趋势相矛盾。因此,低水平的集体主义精神情景可能削弱团队精神型领导的领导效能,不利于团队创新绩效提高。因此,提出本文研究假设:

H5:集体主义精神正向调节团队精神型领导对团队创新绩效的影响,集体主义精神越强,团队精神型领导对团队创新绩效的影响越显著。

本文进一步提出一个调节——中介模型,即与低水平集体主义精神相比,在高水平集体主义精神情境下,工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介效应更显著。换言之,在高水平集体主义精神情境下,团队精神型领导更容易通过影响工作场所精神进而影响团队创新绩效。这是因为,相较于低水平的集体主义精神情景,高水平的集体主义精神促进了团队成员间的人际依赖和情感信任,从而使得以情感联结和心理认同为核心的个人内在生命得到极大满足。而且,在高水平集体主义精神情景下,研发成员深受以儒家思想为主体的传统文化影响,个体更注重对集体的依存和忠诚,并渴望找到集体中的自我存在感与精神归属,更看重研发团队内部的群体关系、人际和谐和集体性协调[35],这使得团队成员拥有更为强烈的共同体意识,通过承担和完成团队创新任务而体验到的工作价值感也会变得更强烈,因此研发团队的工作场所精神也会更显著[36]。在高水平集体主义精神和团队精神型领导的共同影响下,研发团队的工作场所精神会更强,而根据假设H3,高水平的工作场所精神将提高团队创新绩效,故此时工作场所精神的中介作用也会增强。因此,本文提出以下研究假设:

H6:集体主义精神正向调节工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介作用,集体主义精神越强,该中介作用也越显著。

根据以上假设,构建研究模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 调研对象

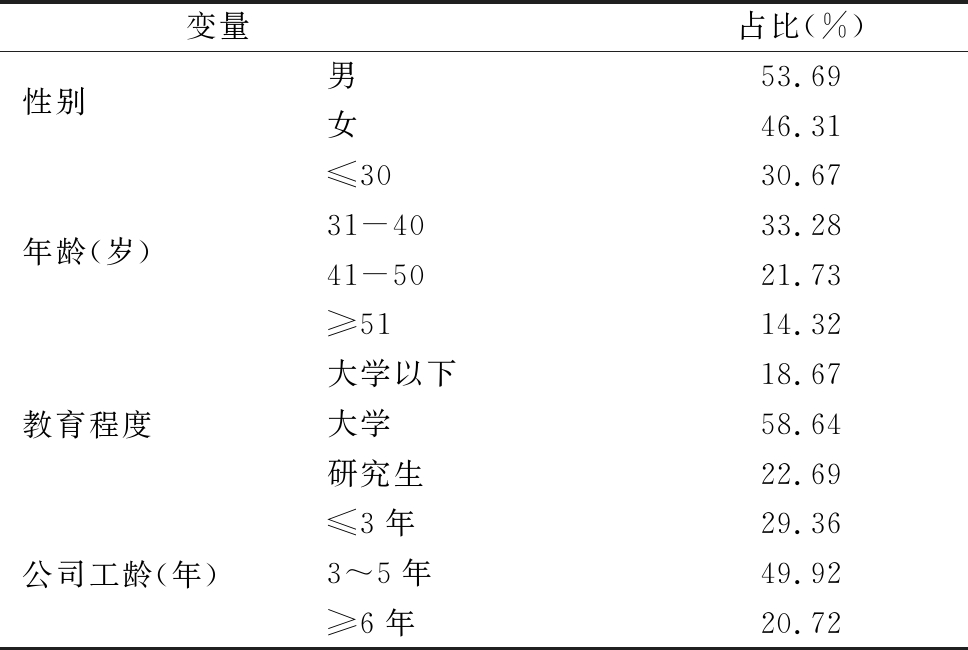

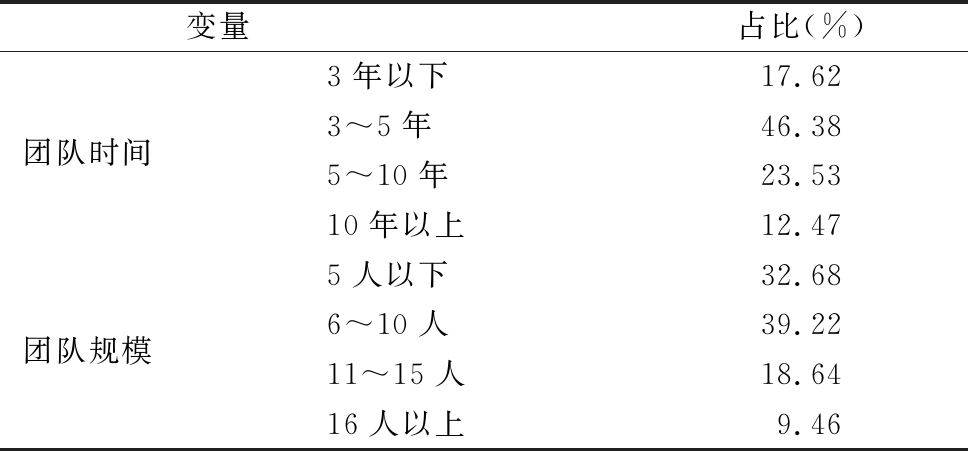

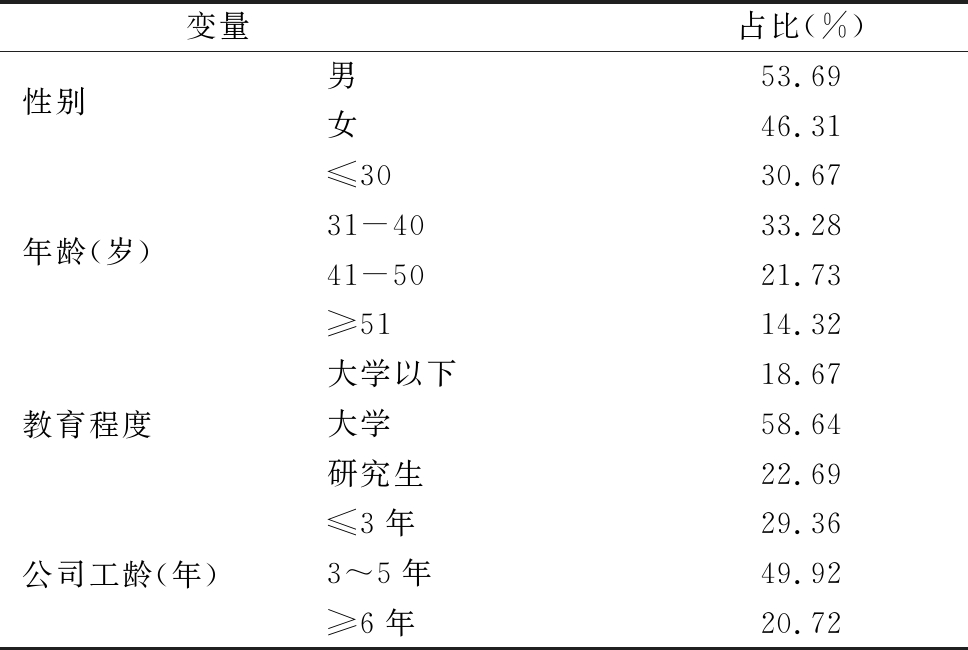

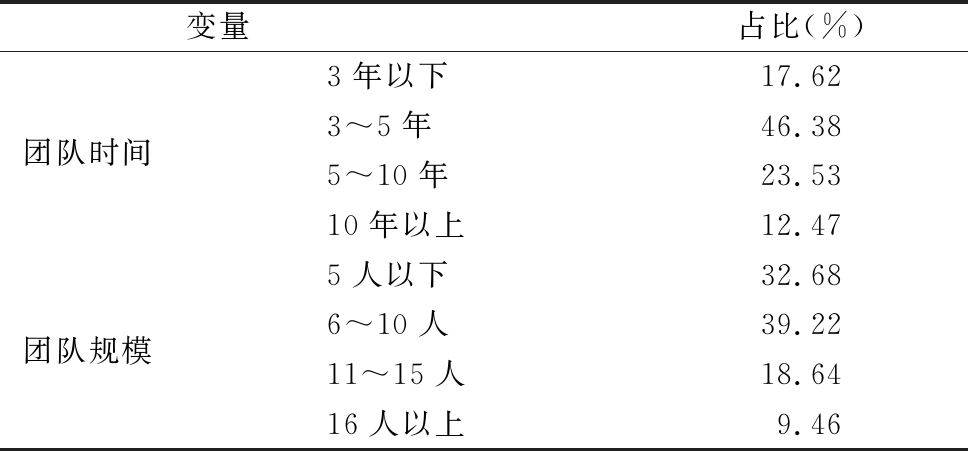

本研究通过线下调查和线上调查相结合的滚雪球方式进行问卷调研,向分布于西安、成都、重庆、贵阳、遵义等城市的128个研发部门(团队)、351名团队人员发放调查问卷,涉及项目开发、产品设计、技术研发、程序设计等岗位人员。剔除填答缺失较多、填写潦草和每个团队只有一份问卷等不符合研究要求的问卷后,最后得到82个团队的288份有效问卷,有效回收率分别为64.06%和82.05%,基本概况见表1和表2。

从表1可知,此次调研对象中男性稍多,占53.69%,年龄在50岁以下的占85.68%,教育程度为大学及以上的占81.33%,公司工龄在3年以上的占70.64%,呈现出研发成员以中青年为主、教育水平较高和公司工龄较长等特点。从表2可知,团队成立时间在3年以上的占82.38%,团队规模在5人以上的占67.32%。

表1 被调查人员概况

变量 占比(%)性别男53.69女46.31年龄(岁)≤3030.6731-4033.2841-5021.73≥5114.32教育程度大学以下18.67大学58.64研究生22.69公司工龄(年)≤3年29.363~5年49.92≥6年20.72

表2 被调查团队概况

变量 占比(%)团队时间3年以下17.623~5年46.385~10年23.5310年以上12.47团队规模5人以下32.686~10人39.2211~15人18.6416人以上9.46

2.2 测量工具

团队精神型领导采用Fry等[37]开发的13题项量表,典型题目如“该领导理解并且执行组织的愿景”、“该领导对组织很有信心,愿意尽最大努力完成组织目标”、“该领导常和员工边走边谈”等,其Cronbach′s α值为0.872。

团队创新绩效量表借鉴唐朝永等[38]的研究,共8个题项,代表性题项有“团队经常提供一些能被市场接受的产品或服务”、“团队拥有较多数量的创新性成果”、“团队开发新产品或服务的速度很快”,其Cronbach′s α值为0.921。

工作场所精神采用Ashmos & Duchon[9]开发的三维度21个题项量表,根据文化适切性,采用了其中的20个题目,具体包括内在生命4个条目、工作意义感7个条目和共同体感知9个条目,代表性题目如“我对生活充满希望”、“我觉得我的工作对社会有益处”、“我觉得我是工作团队中的重要成员”,其Cronbach′s α系数为0.912。

集体主义精神使用Robert & Wasti[39]编制的7个题项量表,代表性题目有“员工像家庭成员一样被关怀”、“主管和员工共同作出有关工作方式改变的决定”、“每个员工都要为组织成功和失败承担责任”,其Cronbach′s α系数是0.904。为避免居中思维的影响,上述变量测量采用李克特6点计分方式,其中,1=完全不同意,6=完全同意。

控制变量。已有文献显示团队成立时间等[15]对团队创新具有一定影响,因此进一步将个体层面的性别、年龄、学历、司龄与团队层面的团队成立时间以及团队规模设为控制变量。

3 研究结果

3.1 信效度检验

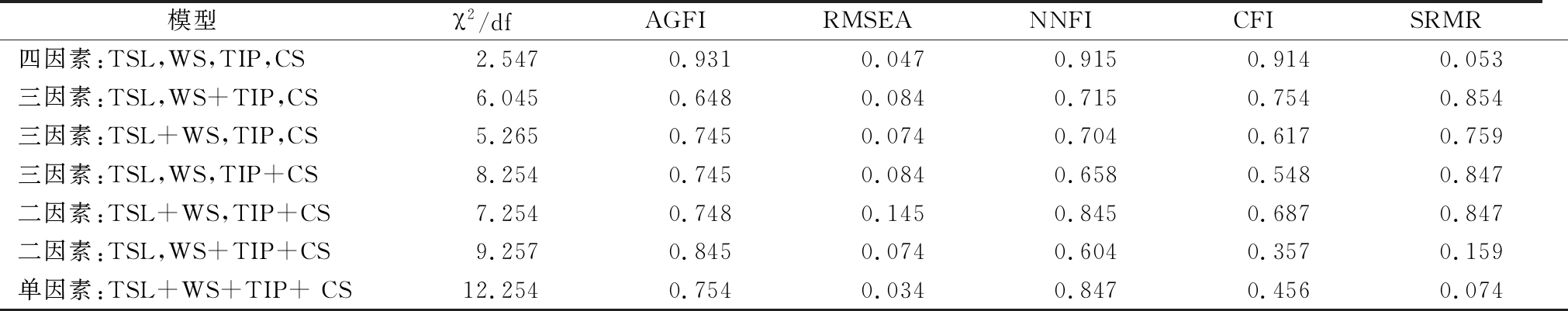

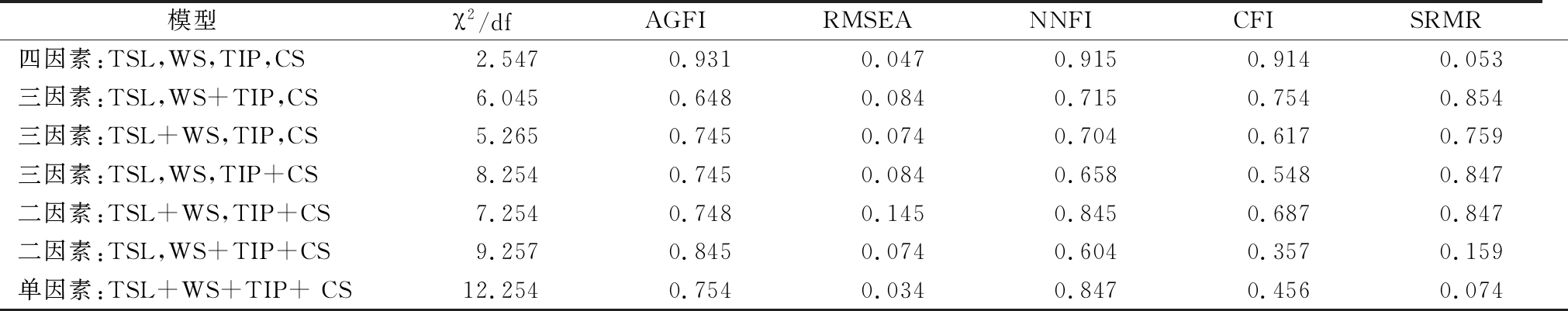

运用SPSS22.0计算各变量信度系数,发现团队精神型领导、工作场所精神、团队创新绩效、集体主义精神的Cronbach′s α系数分别为0.872、0.912、0.921、0.904,具有良好信度。采用LISREL8.72,建立结构方程模型,进行效度检验,不同因子模型的拟合指数如表3所示。

表3 各因素模型验证性因子分析结果

模型χ2/dfAGFIRMSEANNFICFISRMR四因素:TSL,WS,TIP,CS2.5470.9310.0470.9150.9140.053三因素:TSL,WS+TIP,CS6.0450.6480.0840.7150.7540.854三因素:TSL+WS,TIP,CS5.2650.7450.0740.7040.6170.759三因素:TSL,WS,TIP+CS8.2540.7450.0840.6580.5480.847二因素:TSL+WS,TIP+CS7.2540.7480.1450.8450.6870.847二因素:TSL,WS+TIP+CS9.2570.8450.0740.6040.3570.159单因素:TSL+WS+TIP+ CS12.2540.7540.0340.8470.4560.074

注:TSL是指团队精神型领导,WS是指工作场所精神,TIP是指团队创新绩效,CS是指集体主义精神。+是将不同因素合并

由表3可知,四因素模型的拟合指数χ2/df=2.547,AGFI=0.931,RMSEA=0.047,NNFI=0.915,CFI=0.914,SRMR=0.053,比三因素模型、二因素模型和单因素模型的拟合度更好,表明包含4个变量的模型最优且具有较高效度。

3.2 同源偏差分析

虽然事先采取了领导——成员配套的不同数据源调查方式以降低系统性偏差,但由于自我陈述可能带来社会赞许效应偏差,因此需进行同源偏差检验。构建由团队精神型领导、工作场所精神、团队创新绩效、集体主义精神和同源偏差组成的五因子结构方程模型,其拟合指数为:χ2/df=2.266,AGFI=0.951,RMSEA=0.046,NNFI=0.939,CFI=0.925,SRMR=0.041, 与不包含同源偏差的团队精神型领导、工作场所精神、团队创新绩效、集体主义精神四因子模型相比(拟合值见表3),其RMSEA只降低了0.001,CFI提高了0.11,SRMR降低了0.12,拟合优度并无明显改善,可见本研究的同源偏差性并不显著。

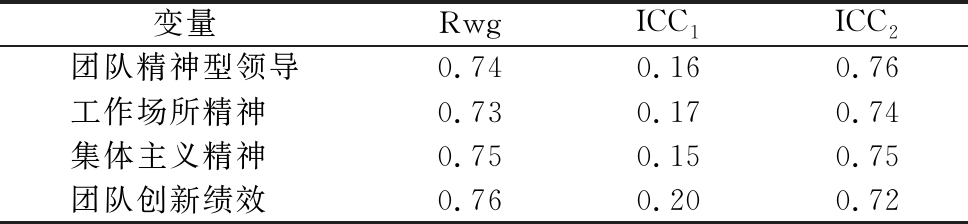

3.3 聚合分析

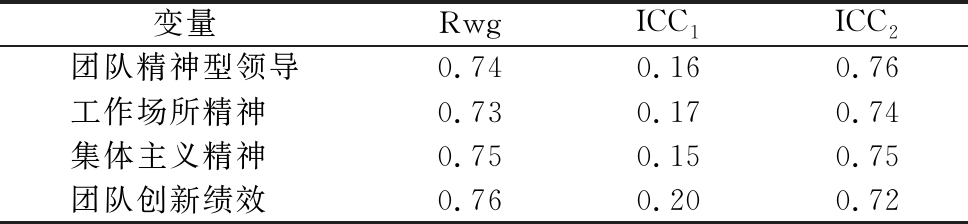

由于本研究在团队层面进行,而调研数据由嵌套在团队中的成员分别提供,因此需对个体填报的数据进行聚合分析。聚合前,先考察聚合变量的Rwg、ICC1、ICC2等指标值。当Rwg和ICC2>0.7、 ICC1>0.10时,表明数据可以从个体层面聚合到团队层面。通过计算,得出4个变量的指标值,具体见表4。

从表4可知,4个变量的Rwg和ICC2均大于0.7,ICC1均超过0.10,表明数据从个体层面聚合到团队层面比较理想。

表4 各变量聚合分析指标值

变量RwgICC1ICC2团队精神型领导0.740.160.76工作场所精神 0.730.170.74集体主义精神 0.750.150.75团队创新绩效 0.760.200.72

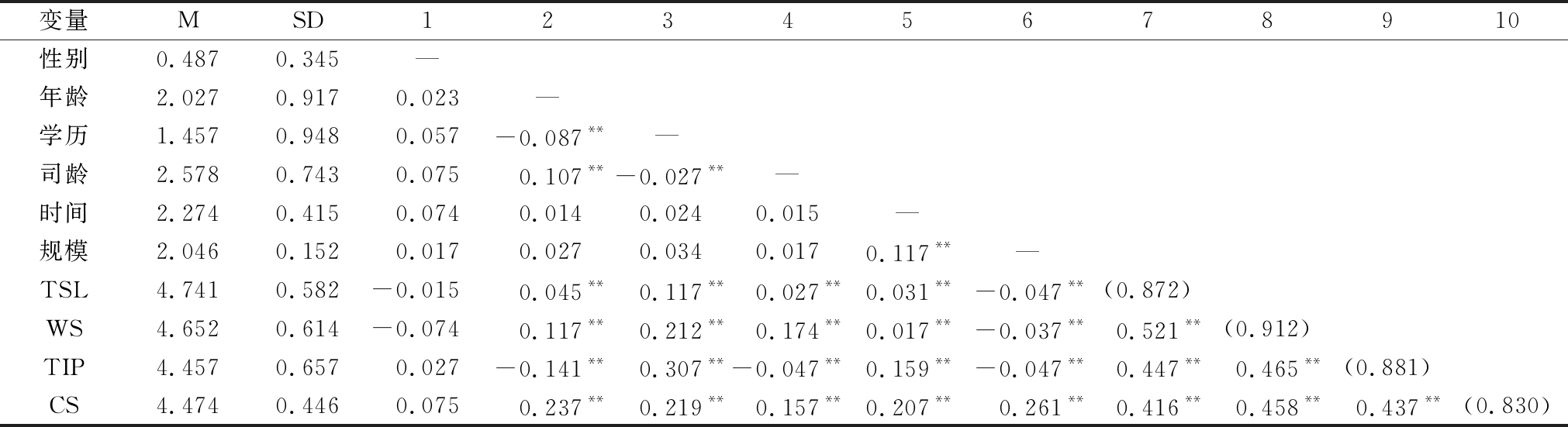

3.4 变量相关性分析

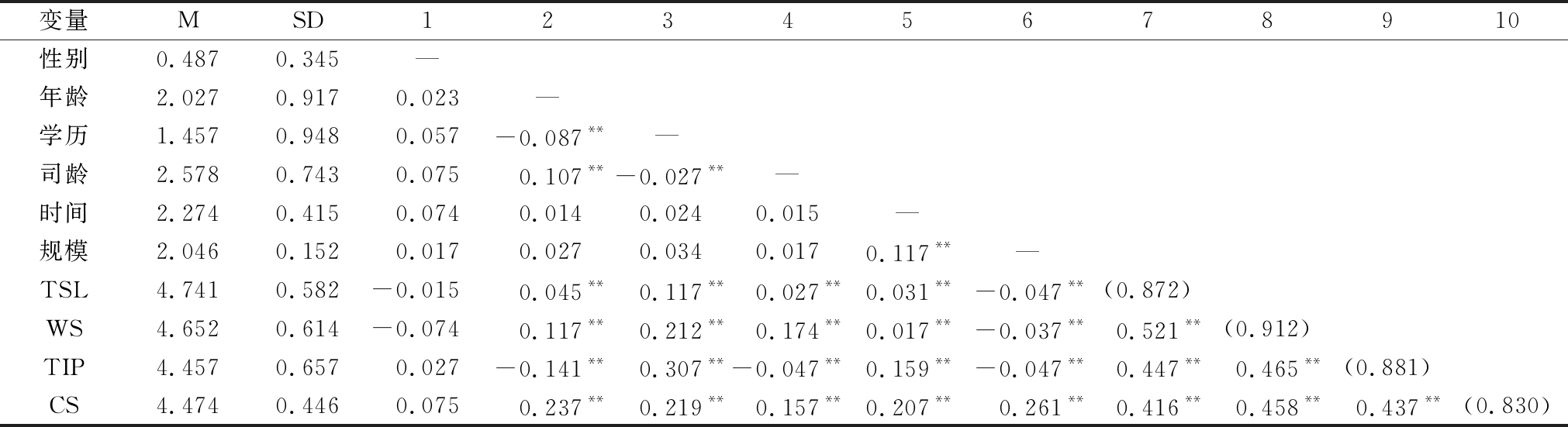

表5列示了各变量均值、标准差和相关系数矩阵。由表5可知,团队精神型领导与工作场所精神(r=0.521,p<0.01)、团队创新绩效(r=0.447,p<0.01)、集体主义精神(r=0.416,p<0.01)均显著正相关;工作场所精神与团队创新绩效(r=0.465,p<0.01)、集体主义精神(r=0.458,p<0.01)显著正相关;集体主义精神与团队创新绩效(r=0.437,p<0.01)显著正相关。这为后续的假设检验奠定了基础。

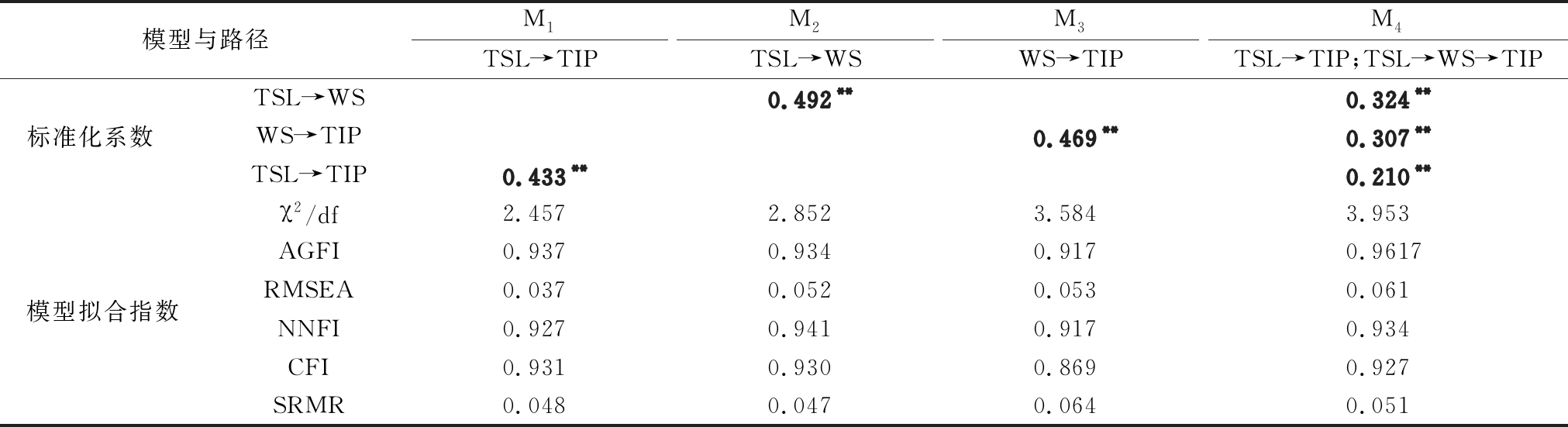

3.5 假设检验

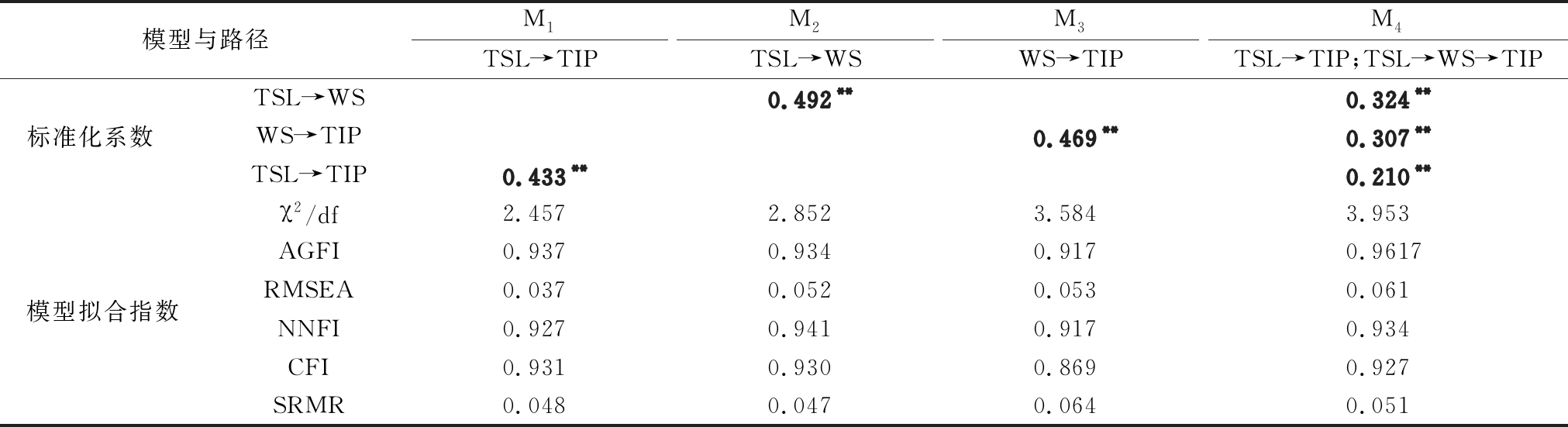

(1)直接效应与中介效应检验。构建结构方程模型M1,检验团队精神型领导对团队创新绩效的影响;构建结构方程模型M2,检验团队精神型领导对工作场所精神的影响;构建结构方程模型M3,检验工作场所精神对团队创新绩效的影响;构建结构方程模型M4,检验工作场所精神的中介作用。如前所述,团队精神型领导与工作场所精神(r=0.521,p<0.01)、团队创新绩效(r=0.447,p<0.01)显著相关,工作场所精神与团队创新绩效(r=0.465,p<0.01)显著正相关,符合中介效应检验的前提条件,数据分析结果见表6。

表5 均值、标准差与相关系数

变量MSD1234 5 6 78910性别0.4870.345 —年龄2.0270.9170.023 —学历1.4570.9480.057-0.087** —司龄2.5780.7430.0750.107**-0.027** —时间2.2740.4150.0740.0140.0240.015 —规模2.0460.1520.0170.0270.0340.0170.117** —TSL4.7410.582-0.0150.045**0.117**0.027**0.031**-0.047**(0.872)WS4.6520.614-0.0740.117**0.212**0.174**0.017**-0.037**0.521**(0.912)TIP4.4570.6570.027-0.141**0.307**-0.047**0.159**-0.047**0.447**0.465**(0.881)CS4.4740.4460.0750.237**0.219**0.157**0.207**0.261**0.416**0.458**0.437**(0.830)

注:*p<0.05,**p<0.01,括号内是相应变量的Cronbach′s α系数。TSL是指团队精神型领导,WS是指工作场所精神,TIP是指团队创新绩效,CS是指集体主义精神

表6 直接效应与中介效应检验结果

模型与路径M1TSL→TIPM2TSL→WSM3WS→TIPM4TSL→TIP;TSL→WS→TIP标准化系数 TSL→WS0.492**0.324**WS→TIP0.469**0.307**TSL→TIP0.433**0.210**模型拟合指数χ2/df2.4572.8523.5843.953AGFI0.9370.9340.9170.9617RMSEA0.0370.0520.0530.061NNFI0.9270.9410.9170.934CFI0.9310.9300.8690.927SRMR0.0480.0470.0640.051

注:TSL是指团队精神型领导,WS是指工作场所精神,TIP是指团队创新绩效。*p<0.05,**p<0.01

由表6可知,M1和M2显示,团队精神型领导对团队创新绩效(β=0.433,p<0.01)、工作场所精神(β=0.492,p<0.01)有显著正向影响,M3表明工作场所精神性对团队创新绩效有显著正向影响(β=0.469,p<0.01),因此H1、H2、H3得到验证;将工作场所精神放入M4后,结果显示,团队精神型领导对工作场所精神(β=0.324,p<0.01)、工作场所精神对团队创新绩效(β=0.307,p<0.01)仍然有显著正向影响,但此时团队精神型领导对团队创新绩效的影响效应(β=0.210,p<0.01)明显小于M1中的影响效应(β=0.433,p<0.01),表明工作场所精神部分中介了团队精神型领导对团队创新绩效的影响。进一步的Sobel检验结果表明,工作场所精神具有显著中介效应(z=3.764,p<0.01),故H4得到支持。

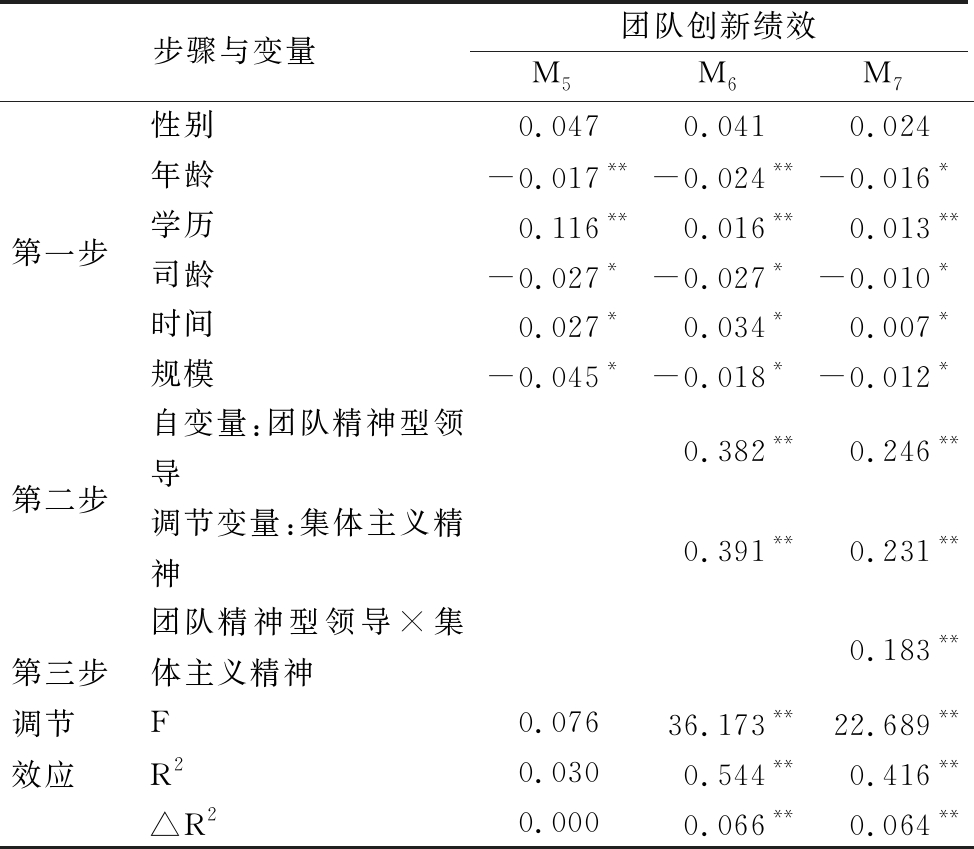

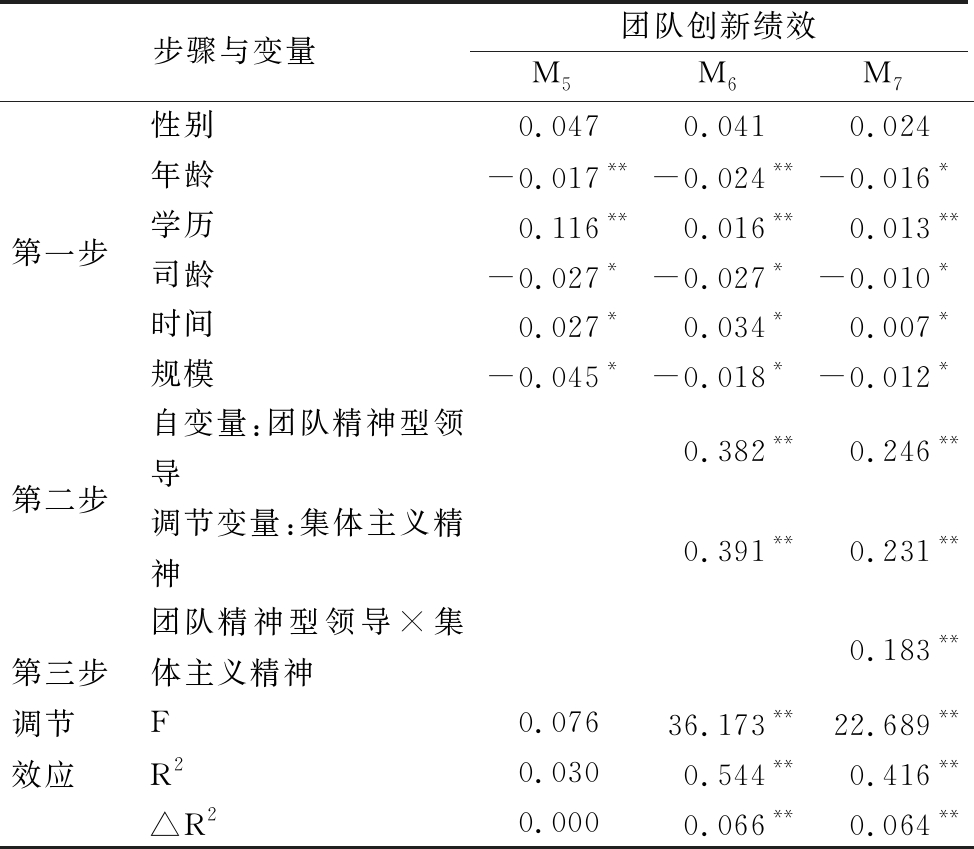

(2)调节作用检验。对团队精神型领导、团队创新绩效、团队精神型领导与集体主义精神的乘积项作中心化后,采用逐步回归法进行假设检验。首先放入团队成员性别、年龄、学历、司龄以及团队成立时间、团队规模等控制变量,其次放入团队精神型领导和集体主义精神,最后放入团队精神型领导与集体主义精神的交互项(如表7所示)。结果显示,团队精神型领导与集体主义精神的乘积项对团队创新绩效的正向影响显著(β=0.183,p<0.01),说明集体主义精神具有显著的正向调节效应,H5得到验证。

表7 集体主义精神的调节效应分析结果

步骤与变量团队创新绩效M5M6M7第一步性别0.0470.0410.024年龄-0.017**-0.024**-0.016*学历0.116**0.016**0.013**司龄-0.027*-0.027*-0.010*时间0.027*0.034*0.007*规模-0.045*-0.018*-0.012*第二步自变量:团队精神型领导0.382**0.246**调节变量:集体主义精神0.391**0.231**第三步调节效应团队精神型领导×集体主义精神0.183**F0.07636.173**22.689**R20.0300.544**0.416**△R20.0000.066**0.064**

注:*p<0.05,**p<0.01

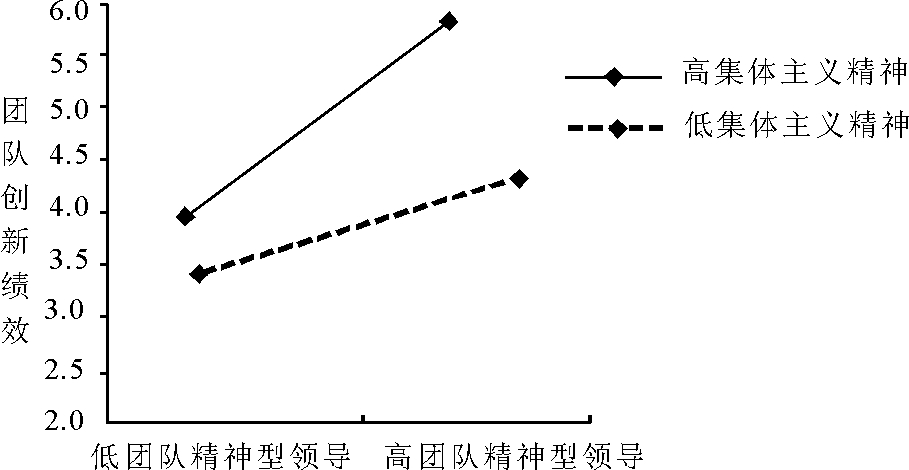

在集体主义精神均值的基础上分别加减一个标准差,以考察不同集体主义精神下的调节效应。结果显示,相对于低水平集体主义精神(β=0.286,p<0.01),在高水平集体主义精神情景下(β=0.532,p<0.01),团队精神型领导对团队创新绩效的作用效果更显著,如图2所示。

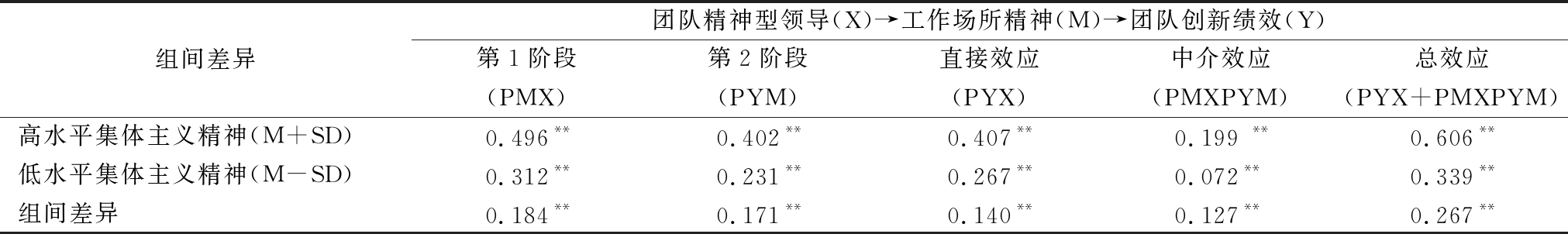

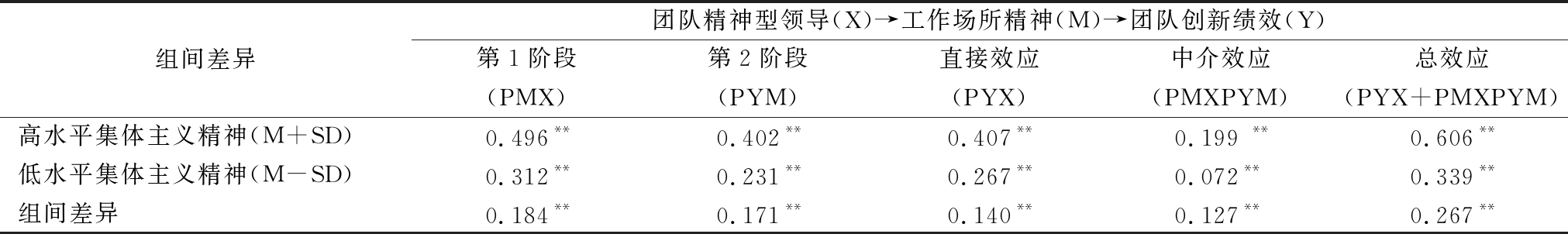

(3)被调节的中介效应检验。假设H6提出,集体主义精神调节了工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介效应,在高水平集体主义精神情景下,工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介效应较显著。由表8得知,在高水平集体主义精神情景下,工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介效应(β=0.199,p<0.01)显著高于低水平集体主义精神情景下的中介效应(β=0.072,p<0.01),组间差异为0.127(p<0.01),显示集体主义精神显著正向调节了工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介效应,H6得到支持。

(4)稳健性检验。本研究采用3种方法进行一系列稳健性检验。第一,对团队精神型领导与团队创新绩效的关系进行方差膨胀因子检验,结果显示各变量的最大VIF值为2.407,低于判别值3,表明各变量之间不存在严重的多重共线性;第二,将团队精神型领导各维度、工作场所精神各维度的交互项纳入模型中,结果表明团队精神型领导3个维度、工作场所精神3个维度间的交互项对团队创新绩效的影响不显著,说明自变量和中介变量各维度对结果变量不存在显著的交互影响;第三,考虑到非完全随机抽样和样本量不够大引起的样本偏误问题,采用Bootstrap方法对样本数据进行重复1000次抽样检验,结果表明工作场所精神的中介效应为0.217,所处的99%置信区间为[0.131,0.203],不包含0,表明工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效之间具有中介效应,进一步支持了假设。因此,本研究具有良好的稳健性。

表8 被调节的中介效应检验结果

组间差异团队精神型领导(X)→工作场所精神(M)→团队创新绩效(Y)第1阶段(PMX)第2阶段(PYM)直接效应(PYX)中介效应(PMXPYM)总效应(PYX+PMXPYM)高水平集体主义精神(M+SD)0.496**0.402**0.407**0.199 **0.606**低水平集体主义精神(M-SD)0.312**0.231**0.267**0.072**0.339**组间差异0.184**0.171**0.140**0.127**0.267**

注: *p<0.05,**p<0.01

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文借鉴创新成分理论和创造力投资理论,聚焦研究精神性因素影响团队创新绩效的动力机制。通过对82个研发团队、288名研发团队成员的数据分析,得出以下结论:①团队精神型领导对工作场所精神与团队创新绩效具有显著正向影响;②工作场所精神对团队创新绩效具有显著正向影响,并在团队精神型领导与团队创新绩效之间具有部分中介作用;③集体主义精神调节了团队精神型领导对团队创新绩效的正向影响,集体主义精神越强,团队精神型领导对团队创新绩效的正向影响越显著,反之越弱;④集体主义精神还调节了工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介效应,集体主义精神越强烈,工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介效应越显著,反之越弱。

4.2 理论意义

(1)拓展了团队创新绩效激发机制的研究视角。虽然已有文献研究了团队领导[2]、团队专业多样性[3]、团队反思[4]、团队认知冲突[5]、团队调节焦点[6]等对团队创新的促进机制,但忽略了研发团队与研发人员因高知识、高技能和高素质特质而形成的强烈精神性需求,因此也忽略了精神性因素影响团队创新绩效的过程机理。本研究从团队精神型领导→团队创新绩效和团队精神型领导→工作场所精神→团队创新绩效两条影响途径出发,深入分析并实证检验了精神性团队领导即团队精神型领导对团队创新绩效的直接影响效应、精神性团队过程即工作场所精神对团队创新绩效的影响机理,以及工作场所精神在团队精神型领导与团队创新绩效间的中介机制,基于精神性视角阐明了团队精神型领导、工作场所精神等精神性因素影响团队创新绩效的动力机理,从而丰富和完善了团队创新绩效激发机制的研究。

(2)丰富了精神型领导理论的层次性。现有的精神型领导研究主要聚集于员工心理、行为和绩效等个体层面,鲜见精神型领导在团队层面作用效果的探讨。虽然团队领导者会针对团队个体展现出差异化的指导行为,但是团队领导者的管理重心和中心都是面向整个团队而非单个员工,因此在团队层面探讨团队领导者作用的结果才能真正揭示团队领导者的影响效能。本研究通过将个体层面的精神型领导行为有效聚合到团队层面,探讨并验证了团队精神型领导对工作场所精神与团队创新绩效的实际影响效果,从而将精神型领导影响效应研究延伸到团队层面,拓展了精神型领导理论的层次性和系统性。

(3)尽管有研究表明强个体主义会促进创新而强集体主义会抑制创新,然而本研究和部分已有研究都证明集体主义是提高团队创新绩效的助推器。由于团队创新凝聚了团队成员的集体智慧,团队创新绩效提高是团队成员通力合作的集体性加工结果,因此集体主义精神对提高团队创新绩效仍然大有裨益。

4.3 实践启示

在中国大力推进创新驱动发展的背景下,本文研究结论对团队创新管理具有重要启示。

首先,可以从转变以往单纯的量化考核、物质奖励、论功行赏的激励手段以及管理模式入手,鼓励研发团队管理者通过主动实践精神型领导力提升团队创新绩效。例如,通过谋划创新愿景和制定创新目标为团队创新指明奋斗方向、实现路径,通过激发希望和坚定信念赋予研发成员勇于创新的精神力量,通过无私关怀对研发成员的人格尊严、专家权力和自我实现等精神性需求予以充分尊重,从而促进团队创新绩效。

其次,团队精神型领导对团队创新绩效的积极影响也是通过工作场所精神这一关键团队因素实现的。因此,必须在研发团队工作场所营造出有利于团队创新绩效提高的精神性环境。由于精神型领导在培育工作场所精神方面具有天然优势,团队管理者可以通过积极实践精神型领导风格来培育工作场所精神。例如,研发团队管理者可以通过关怀、赏识、信任和宽恕等利他性关爱行为,尊重研发团队成员的内在生命,使其保持良好的精神状态,通过坚定信念、激发希望,唤醒研发团队成员在理想信念和自我价值等方面的精神追求,并对团队创新赋予崇高意义,使研发成员体验到强烈的成就动机和价值感知,从而努力于研发工作。同时,在研发团队中培育研发成员的身份感和共同体意识,从而在研发团队中形成相互支持、通力协作的团队精神和创新合力并最终提升团队创新绩效。

最后,本研究和已有研究都表明集体主义有利于提升团队创新绩效。因此,在团队创新管理实践中需要积极看待并合理运用集体主义精神,可以通过设置共同的团队目标、强化集体意识和弘扬协力文化等方式培育集体主义精神,进一步提高团队创新绩效。

4.4 研究局限与展望

本文还存在若干研究局限,在未来研究中需要进一步完善。例如在研究设计上,本文仅通过团队精神型领导→团队创新绩效和团队精神型领导→工作场所精神→团队创新绩效两条途径揭示精神性因素影响团队创新绩效的内在机理,而精神性因素影响团队创新绩效的过程机理可能是多样化的。未来研究可以探讨组织内的精神性氛围(spiritual climate)或企业家精神等精神性因素对团队创新绩效的影响机制和作用效果。又如在数据搜集上,由于获得多时点数据具有较大难度,本文自变量、中介变量和因变量数据是从同一时点获取的静态数据,而精神性因素影响团队产出的过程是一个持续的动能转换过程。因此,未来可通过搜集多时点数据或剖析纵贯案例开展动态研究,以更加精确、生动地揭示变量间的因果关联。

参考文献:

[1] TZABBAR D, VESTAL A.Bridging the social chasm in geographically distributed R&D teams: the moderating effects of relational strength and status asymmetry on the novelty of team innovation[J].Organization Science, 2015, 26(3): 811-829.

[2] 卫武,赵鹤.团队时间领导与团队创新行为:基于团队从工作中的心理解脱视角[J].南开管理评论,2018,21(4):39-49.

[3] SCHIPPERS M C, WEST M A, DAWSON J F.Team reflexivity and innovation: the moderating role of team context[J].Journal of Management, 2015, 41(3): 769-788.

[4] HE Y, DING X H, YANG K.Unpacking the relationships between conflicts and team innovation: empirical evidence from China[J].Management Decision, 2014, 52(8): 1533-1548.

[5] LI C R, LI C X, LIN C J.How and when team regulatory focus influences team innovation and member creativity[J].Personnel Review, 2018, 47(1): 95-117.

[6] MITCHELL R, BOYLE B.Professional diversity, identity salience and team innovation: the moderating role of openmindedness norms[J].Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(6): 873-894.

[7] AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al.Assessing the work environment for creativity[J].Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1154-1184.

[8] FRY L W.Toward a theory of spiritual leadership[J].Leadership Quarterly, 2003, 14(6):693-727.

[9] ASHMOS D P, DUCHON D.Spirituality at work: a conceptualization and measure[J].Journal of Management Inquiry, 2000, 9(2): 134-145.

[10] STERNBERG R J, LUBART T I.An investment theory of creativity and its development[J].Human Development, 1991, 34(1): 1-31.

[11] JIANG Y, CHEN C C.Integrating knowledge activities for team innovation: effects of transformational leadership[J].Journal of Management, 2018, 44(5): 1819-1847.

[12] 张光磊,周金帆,张亚军.精神型领导对员工主动变革行为的影响研究[J].科研管理,2018,39(11):88-97.

[13] HOUSE R J.A path goal theory of leader effectiveness[J].Administrative Science Quarterly, 1971(8): 321-339.

[14] 杨付,刘军,张丽华.精神型领导、战略共识与员工职业发展:战略柔性的调节作用[J].管理世界,2014(10):100-113+171+187-188.

[15] CHEUNG S Y, GONG Y, WANG M, et al.When and how does functional diversity influence team innovation? the mediating role of knowledge sharing and the moderation role of affect-based trust in a team[J].Human Relations, 2016, 69(7): 1507-1531.

[16] 王明辉,郭腾飞,陈萍,等.精神型领导对员工任务绩效影响的多重中介效应[J].心理与行为研究,2016,14(5):640-646.

[17] SALMANPOUR S, VANDAEI N F, YADEGARI L M, et al.The relationship between spiritual leadership features of the principals and job empowerment[J].Journal of Political & Social Sciences,2014(1): 30-45.

[18] ALI S M, SEBT M V.Designing a spiritual leadership meta model for Iranian organizations[J].International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2016(1):1792-1814.

[19] HUYNH TUAN QUY,张昊民,马君.习得性无助、精神型领导与科技创新型人才创造力的关系研究[J].科学管理研究,2016,34(3):101-104.

[20] PAWAR B S.Leadership spiritual behaviors toward subordinates: an empirical examination of the effects of a leader′s individual spirituality and organizational spirituality[J].Journal of Business Ethics, 2014, 122(3): 439-452.

[21] 王明辉,李婕,王峥峥,等.精神型领导对员工情感承诺的影响:主观支持感的调节效应[J].心理与行为研究,2015,13(3):375-379.

[22] DUCHON D, PLOWMAN D A.Nurturing the spirit at work: impact on work unit performance[J].The Leadership Quarterly, 2005, 16(5): 807-833.

[23] WEINBERG F J,LOCANDER W B.Advancing workplace spiritual development: a dyadic mentoring approach[J].The Leadership Quarterly, 2014, 25(2): 391-408.

[24] VALLABH P, SINGHAL M.Workplace spirituality facilitation: a person-organization fit approach[J].Journal of Human Values, 2014, 20(2): 193-207.

[25] HOWARD J, GAGNé M, MORIN A J S, et al.Motivation profiles at work: a self-determination theory approach[J].Journal of Vocational Behavior, 2016, 95(8): 74-89.

[26] 杨振芳,陈庆文,朱瑜,等.精神型领导是员工主动性行为的驱动因素吗?——一个多重中介效应模型的检验[J].管理评论,2016,28(11):191-202.

[27] WILLIAMS JR W A, BRANDON R S, HAYEK M, et al.Servant leadership and followership creativity:the influence of workplace spirituality and political skill[J].Leadership & Organization Development Journal, 2017, 38(2): 178-193.

[28] SHINDE U, FLECK E.What spirituality can bring to leaders and managers: enabling creativity, empathy and a stress free workplace[J].Journal of Organizational Psychology, 2015, 15(1): 101-110.

[29] AFSAR B, BADIR Y.Workplace spirituality, perceived organizational support and innovative work behavior:the mediating effects of person-organization fit[J].Journal of workplace Learning, 2017, 29(2): 95-109.

[30] AFSAR B,REHMAN M.The relationship between workplace spirituality and innovative work behavior: The mediating role of perceived person-organization fit[J].Journal of Management, Spirituality & Religion, 2015,12(4): 329-353.

[31] PANDEY A, GUPTA V, GUPTA R.Spirituality and innovative behavior in teams: examining the mediating role of team learning[J].IIMB Management Review, 2019, 31(2):116-126.

[32] HOFMAN P S, NEWMAN A.The impact of perceived corporate social responsibility on organizational commitment and the moderating role of collectivism and masculinity:evidence from China[J].The International Journal of Human Resource Management, 2014, 25(5): 631-652.

[33] 陈丝璐.集体主义人力资源实践对科研团队创新绩效的作用机制[J].科技进步与对策,2017,34(5):142-147.

[34] HUNSAKER W D.Spiritual leadership and organizational citizenship behavior: relationship with confucian values [J].Journal of Management, Spirituality & Religion, 2016, 13(3): 206-225.

[35] SAAD G, CLEVELAND M, HO L.Individualism-collectivism and the quantity versus quality dimensions of individual and group creative performance[J].Journal of Business Research, 2015, 68(3): 578-586.

[36] DANIEL J L.Workplace spirituality and stress: Evidence from Mexico and US[J].Management Research Review, 2015, 38(1): 29-43.

[37] FRY L W, VITUCCI S, CEDILLO M.Spiritual leadership and army transformation: theory, measurement, and establishing a baseline[J].The Leadership Quarterly, 2005, 16(5): 835-862.

[38] 唐朝永,陈万明,彭灿.社会资本、失败学习与科研团队创新绩效[J].科学学研究,2014,32(7):1096-1105.

[39] ROBERT C,WASTI S A.Organizational individualism and collectivism: theoretical development and an empirical test of a measure.[J].Journal of Management, 2002, 28(4):544-566.

(责任编辑:胡俊健)

![]()