0 引言

新一轮科技革命、产业变革和市场竞争给我国科技企业带来了巨大挑战和机遇。作为推进企业创新与高质量发展的重要支撑力量[1],一流研发人员自主寻求工作机会、扩展自身角色、积极改善工作系统的主动性行为(proactive behavior)成为了关注的焦点。研究表明,员工主动性行为对个人任务完成、团队目标实现及组织决策优化等起积极作用[2]。在国家深化国防科技工业改革、构建军民融合深度发展格局的时代背景下,国防科技研发人员(以下简称国防研发人员)的主动性行为更受到军工企业倡导和推崇。

然而,作为企业科技创新战略的具体实施者,研发人员需同时应对研究任务、技术创新、组织规范、个人发展与客户需求等多重压力,这些成为影响其心理、行为、工作绩效的重要因素[3]。为细化压力类型并厘清其对个体心理行为的差异化影响,Cavanaugh等[4]将压力划分为挑战性压力(challenge stress)和阻碍性压力(hindrance stress),前者是指个人认为可克服并对自身绩效及成长有益的压力,后者是指个人认为难以克服并对工作目标实现与长期发展有阻碍作用的压力。国防科技行业的特殊工作性质决定了其研发人员需长期应对复杂任务、失败学习、重要职责、前端模糊等挑战性压力。此外,国有体制下的国防科技企业已经进入转型改制期,但管理机制不甚灵活、激励举措不足、偏行政化取向等问题尚存,成为阻碍研发人员主动工作的负面压力。已有研究发现,工作情境中的诸多压力源均会对员工主动性行为产生显著影响[5],如挑战性压力范畴内的时间压力[6]会对主动性行为产生正向影响,而作为典型阻碍性压力的情境约束[7]、工作场所里的负面八卦[8, 9]、职场排斥[10]等均对主动性行为有负向影响。但目前鲜有研究从挑战性-阻碍性双元压力视角考察员工主动性行为形成机理,且忽视了两种压力对主动性行为的共同作用及差异化影响,而且其内在作用机制与边界条件尚需进一步探索。

在压力源剧增背景下,员工主动性行为备受企业关注,研究者们也对工作压力与主动性行为关系开展了大量探讨。有研究证实了角色宽度自我效能感[6]、组织支持感[11]、职业使命感[12]等可部分解释工作压力对主动性行为的影响机制。Cavanaugh等[4]也指出,不同类型压力源下的员工心理感受及状态存在显著差异,进而会对其工作态度与行为产生不同影响。因此,分析挑战性-阻碍性双元压力下研发人员的差异化心理是探究工作压力→主动性行为作用机制的关键。由此推断,作为知识型员工的国防研发人员在面对工作上的挑战性压力时,其高自尊、高自我实现需求及实现目标的意义感均可能激发其形成工作繁荣状态(thriving at work),进而展现主动性行为以应对工作压力;而阻碍性压力可能造成员工心理资源缺失,产生情绪耗竭(emotional exhaustion),进而抑制主动性行为。

近年来,职场精神力(workplace spirituality)受到国内外学者的广泛关注。国防科技组织倡导的忠诚祖国、奉献军工的精神素养更与职场精神力内涵不谋而合。根据压力交易理论,压力对个体心理与行为的影响取决于个体对压力的认知评价[13]。职场精神力作为个体独特的积极内在感受,会对自身压力评价产生重大影响,有利于强化挑战性压力的正向效应,激发其努力工作以促进主动性行为产生,同时,抑制阻碍性压力的负向效应,削弱员工情绪耗竭对主动性行为的阻抑作用。为此,本研究将工作繁荣与情绪耗竭纳入研究框架,构建双元压力下国防研发人员采取主动性行为的积极与消极心理状态解释路径,探究职场精神力对模型路径的调节效应,为打开“工作压力→主动性行为”的理论“黑箱”提供实证依据。

1 理论分析与研究假设

1.1 工作压力与主动性行为

在以往研究中,工作压力长期被视为工作情境中的消极因素,自Cavanaugh等将工作压力划分为挑战性与阻碍性压力后,大量研究发现,不同工作压力会对员工主动性行为产生差异化影响[6],学者们对员工主动性行为的关注度持续上升。这是因为个体积极行动、推进个人任务完成、提升团队工作效率及促进组织整体发展的自发性、前瞻性行为[14],不仅关系到员工自身工作任务的高质量完成,而且是促进组织跨越式发展的核心动能[15]。

当前军事科技迭代速度加快,需要广大一线研发人员突破工作定位,发挥主动性,以解决科技难题、打造强大科研团队、积极推动组织变革。组织管理者将更多、更复杂、更具挑战性的任务交予员工,表明了其对下属的信任、期待与授权,研发人员克服挑战性压力后获得的成就感、薪酬增长及职位晋升等潜在收益都会使其体验到较高水平的控制感[4],满足其胜任力需求。根据自我决定理论,当员工接受挑战性任务时,其感知到的良性压力会激发其作出更高程度的自我决定[16],引导个体主动从事有助于任务解决的活动,主动承担职责外任务,积极参与组织制度创新。

目前国防科技企业正稳步有序地进行“事转企”改革,但长期以来的管理风格中可能存在公事程序繁琐拖拉、角色模糊、组织政治及指令性冲突等阻碍性压力因素[17],对研发人员展现主动性行为起抑制作用。社会信息加工理论指出,环境是个体态度与行为的重要影响因素,员工对所处环境的认知将进一步决定其工作态度与行为[18]。当员工在企业里感知到过多无法解决的阻碍因素时,容易产生失落和挫败感等消极情感体验,降低组织认同度,从而较少主动推进个人及组织目标活动[19]。由此,本文提出如下假设:

H1:挑战性压力正向影响国防研发人员主动性行为;

H2:阻碍性压力负向影响国防研发人员主动性行为。

1.2 工作繁荣与情绪耗竭的中介作用

工作繁荣是指个体在工作中同时体验到活跃、有热情的活力状态及获取、利用知识的学习状态[20],是由个体给予持续、积极的投入而形成的动态心理过程[21]。工作繁荣不仅会促进个体对工作领域主动性行为的认知,而且还为其提供坚持主动性行为的能量[22]。挑战性压力作为个体能够克服且对自身发展具有积极意义的压力源,对工作繁荣具有促进作用[23]。由此,工作繁荣可为挑战性压力与国防研发人员主动性行为间存在的正向关系提供积极的心理状态路径解释机制。

当前,为建立我国军工科技代际优势,研发人员面临工作负荷、工作职责、工作复杂性等多种挑战性压力[4],这些压力同时也是企业为研发人员设立的显性及隐性工作目标。根据目标设置理论,较困难的目标一旦被人们接受,将激发个体产生新想法,促进其工作表现更出色[24]。国防研发人员面对的系列挑战性压力将成为其为实现目标而努力工作的内在动机,激励其采取积极应对措施[25]。

国防研发人员在成功获取新资源后将形成更积极的情绪和心境,更有动力和欲望展现主动性行为,如提出改进工作程序的想法、调整和实施新工作流程[23]、采取行动进行变革[22]等。工作繁荣状态下的员工也更可能将挑战性压力视为学习新事物的途径且更有活力在正式角色、职责外的工作上发挥作用[20],工作繁荣的活力维度与内生动机显著相关,也是促进个体实施主动性工作行为的重要驱动力[26]。此外,长期来看,主动性行为有利于提升个人绩效[9],促进个体成长和发展。具有高工作繁荣感的个体拥有更积极的预期及更高的目标设定[20],为追求个人绩效提升和长期发展,员工可能将主动性行为作为有效途径以达成目标。据此,本文提出如下假设:

H3:挑战性压力正向影响工作繁荣;

H4:工作繁荣在挑战性压力与国防研发人员主动性行为间起中介作用。

阻碍性压力作为负面情境刺激源,会限制个体能力发挥,阻碍个人工作目标达成和长期职业发展,进而引发负面情感状态[27]。Parker等[28]曾提出以“个体活力”来解释工作环境与主动行为间的中介机制。由此,本文构建阻碍性压力通过影响情绪耗竭进而减少研发人员主动性行为的消极心理状态路径解释机制。

情绪耗竭是指员工情绪及生理资源被大量消耗后而呈现出的筋疲力尽、烦躁,是心理疲惫的典型症状[29]。依据情感事件理论,工作场所中的消极或负面工作事件是令员工产生消极情感反应的根源[30],当员工在工作中受到阻碍性压力困扰时,员工不能按照最优方式开展工作,无法通过自身努力提高工作控制感,从而容易长期陷入紧张或焦虑的精神状态。压力认知激活理论认为当个体意识到自己无论做什么都不能避免某些负面结果时,无助感会随即产生,使个体呈现出情绪耗竭状态[31]。此外,借鉴资源保存理论观点,当个体面对阻碍性压力时,需要付出更多努力以应对这种非工作任务压力,而用于满足工作期望的资源则会变得有限[32]。此时,个体感到工作任务的正常完成受到阻碍,环境不确定性和挫折感知增强,员工的组织自尊和对职业生涯发展的自我效能感降低,使得员工的消极情绪产生溢出效应[33]。

情绪耗竭会引发员工工作动机水平降低,进一步令其表现出消极的工作态度和行为[34]。当感知自身资源损耗时,个体会产生保护现有资源和弥补已损耗资源的动机[35],在情绪耗竭状态下会选择逃离、降低努力程度、减少工作量等策略来保护和维持自己的情绪资源[36]。由于主动性行为通常不在个人工作要求之内,且不纳入正式绩效考评制度[15],因此产生情绪耗竭且缺乏必要资源的员工将不太可能在工作中积极展现主动性行为。基于此,本文提出如下假设:

H5:阻碍性压力正向影响情绪耗竭;

H6:情绪耗竭在阻碍性压力与国防研发人员主动性行为间起中介作用。

1.3 职场精神力的调节作用

职场精神力是指个体在认同工作、组织及团体的价值与意义后,进而超越自我所产生的一种互联感内心体验[37]。认知交互理论认为,个体对压力源的认知评价和情绪反应会受到自身特征与工作环境的影响[38],职场精神力作为个体与环境交融形成的内在自我认知,对工作情境中的压力评价起至关重要的作用。工作意义感、与组织价值观一致、团体感作为组成职场精神力的三要素,均对压力评价后形成的心理状态与行为表现具有重要影响。

1.3.1 工作意义感作为职场精神力的核心维度,是影响国防研发人员压力评价的首要因素

(1)在挑战性压力下,较高水平的工作意义感有助于激发个体繁荣的工作状态。意义建构理论认为,个体往往通过认知对现实情境进行解释并加以意义建构,使自身对现象形成合理化诠释[39]。在国防科技企业中,拥有高水平工作意义感的研发人员更可能额外赋予挑战性压力较多的内在意义,并采取问题解决导向的应对策略克服此类压力[40]。根据工作要求-工作资源模型,个体资源会影响自身对周围环境的感知,能够有效帮助个体应对工作环境中的任务要求[41]。国防研发人员不仅是企业创新发展的引擎,更担负着为国披甲筑盾之责,其在岗位上体验到的高工作意义感作为强大的心理资源,可促进其自身学习和发展,以更加积极的态度应对工作要求。而当个体认为自身工作缺乏意义时,会将面临的挑战性压力看作是负担或领导刻意为难,认为即使努力也无法满足个人价值需求,由此会倾向于保存自身资源[42],表现出低水平工作繁荣状态。

(2)当面对工作环境中的阻碍性压力时,工作意义感作为个人的重要心理资源有助于减少工作要求带来的心理损耗,激发积极情感。个人为应对阻碍性压力不可避免地会损耗个体资源,进而产生情绪耗竭等负面产物。拓展-建构理论认为,积极情感会拓展个体的瞬间关注和思考,使其更快地从挫折和消极情绪中恢复。此外,具有高工作意义感的个体更关注工作带来的内在价值,他们将注意力集中于如何将工作做好,甚至忽略组织的强制性规范,降低其对自身情绪的不良影响[40]。

1.3.2 与组织价值观一致会有效影响工作压力与个人态度、情绪的关系

(1)面对挑战性压力,个人-组织价值观契合有助于员工以积极态度和行为回馈组织[30]。当价值观一致时,个人与组织在认识和分析问题上达成一致,从而降低员工不确定性感知,使其能准确把握组织的认知思维框架,了解组织对个人的角色期望[30],将组织赋予的挑战性压力看作是进一步学习的积极动力。反之,当价值观一致性较低时,个体则难以将组织理念顺利内化,从而导致工作满意度、归属感、组织认同感、忠诚度不高,致使员工逐渐脱离核心群体,成为组织“边缘人”[43],在面对挑战性压力时,难以准确认知工作价值,易将繁重工作任务视为组织对其的压榨,呈现出低工作繁荣状态。

(2)价值观一致有助于削弱阻碍性压力对情绪耗竭的正向影响。个人与组织在价值观上越契合,雇员越趋向于认同该组织,对企业也表现出较高的情感依附,令员工感到自己并非只在为企业打工,而是为企业和自己的未来奋斗,更重视在企业发展中实现人生价值。此外,可以更客观地看待企业优势与劣势,纵然企业中存在阻碍性压力,其依然能产生高度的组织认同,较少表现出负面情绪。

1.3.3 团体感会对国防研发人员压力评价产生重要影响

(1)高团体感有助于强化挑战性压力对个体工作繁荣的正向影响。国防科技创新具有高知识度、高互动性和高创新性特点,团队合作研发是其主流工作模式,因此国防研发人员面临的挑战性压力往往是团队工作任务。当具有高团体感的研发人员被赋予相应工作内容与责任时,其会倾向于认为是团队主管对自身的重视,从而获得归属感,使自我角色与工作角色良性结合,愿意努力实施对实现团队目标有意义的行为[44]。此外,资源保存理论指出,员工具有保存个体资源存量和寻求资源增量的内生动机[35],拥有高团体感的员工将同事的建议反馈、工作经验和指导意见界定为优质的条件性资源,这些资源能够助力员工实现角色目标,有效降低挑战性压力带来的工作负荷感,使其保持相对繁荣的工作状态,从而形成积极心理资源的“增值螺旋”。而低团体感会令员工产生工作不安全感,感到自己常受排斥,增加心理负荷与无助感。当其接受挑战性团队工作任务时,其心理资源会被用于抵御不安全感,因此个人的工作繁荣水平必然相应降低。

(2)高团体感有助于削弱阻碍性压力对情绪耗竭的正向影响。一方面,高团体感会弱化个体对阻碍性工作压力的感知敏感度,同事间相互信赖促使其较少关注组织运行缺陷,而将焦点转向工作任务本身,积极建构工作意义,从而降低情绪耗竭程度[42];另一方面,团体感建立在团队同事相互吸引、友好交往的基础上,体现了同事间的移情作用及和谐共处关系,由此促使员工深信获取和利用同事资源可弥补阻碍性压力带来的资源损耗,弱化负面情绪体验。为此,提出如下假设:

H7:职场精神力正向调节挑战性压力对工作繁荣的影响,即与低水平职场精神力的人员相比,挑战性压力对高水平职场精神力研发人员工作繁荣状态的正向影响更显著;

H8:职场精神力负向调节阻碍性压力对情绪耗竭的影响,即与低水平职场精神力的人员相比,阻碍性压力对高职场精神力研发人员情绪耗竭的负向影响减弱。

1.4 被调节的中介效应

根据上述观点和前文假设,进一步构建被调节的中介效应模型。在挑战性压力情境下,具有高职场精神力的研发人员更容易将压力视为积极学习、投身任务完成的动力,形成工作繁荣状态,进而产生主动性行为。相反,低职场精神力的研发人员更可能以消极心态看待挑战性压力,视压力为负担,工作繁荣程度相应降低,从而减少主动性行为。而在面对阻碍性压力时,高职场精神力的研发人员更能抵御压力的负面影响,从而削弱负面情绪对主动性行为的消极影响。为此,本研究提出以下假设:

H9:职场精神力正向调节工作繁荣对挑战性压力与主动性行为关系的中介作用,即与低职场精神力相比,高职场精神力强化了挑战性压力通过工作繁荣对主动性行为的正向影响。

H10:职场精神力负向调节情绪耗竭对阻碍性压力与主动性行为关系的中介作用,即与低职场精神力相比,高职场精神力减弱了阻碍性压力通过情绪耗竭对主动性行为的负向影响。

综上所述,本研究基于双元工作压力理论视角,并整合资源保存、情感事件和意义建构等理论精髓,系统探索挑战性/阻碍性压力影响国防研发人员主动性行为的复杂过程,不仅可揭示工作繁荣与情绪耗竭的中介作用,还可考察职场精神力的调节效应。本研究理论模型见图1。

2 研究方法

2.1 样本选择与数据收集

本研究采用问卷调查方式进行数据收集,研究样本为来自南京、西安、太原等地8家军工科研院所及企业的研发人员。在进行调研前,首先与各单位人力资源部进行沟通,得到他们对调研目的的认可和支持后,根据其提供的人力资源名单随机选取各科研部门研发人员。之后,课题组深入被调查单位进行现场测评,测评前向被试者说明注意事项和填答方法。为降低可能存在的同源偏差问题,研究采取了一系列控制手段。首先,进行事前控制。在问卷编排时,将测量题项打乱顺序并引入反向题项,以降低被试者的一致性倾向;其次,进行样本收集过程控制,在测评前强调问卷调查的匿名性和调研目的的非功利性。此外,还进行了事后控制,采用多种检验方法评价同源偏差程度。

在整个调查中,共发放问卷680份,回收有效问卷630份,有效回收率达到92.6%。本次调研的有效样本中,男性占64.9%,女性占35.1%;20-30岁占26.2%,31-40岁占47.5%,41-50岁占19.2%;51岁及以上占7.1%;专科学历占7.6%,大学本科学历占60.0%、硕士研究生学历占30.5%,博士研究生学历占1.9%;工作5年及以下占26.2%,工作6-10年占29.2%,工作11-15年占18.1%,工作16年及以上占26.5%。

2.2 变量测量

(1)挑战性-阻碍性压力。选用Zhang等[45]的量表,其中,挑战性压力包括“我需要非常努力地工作”“我需要同时进行多个指定项目”等6个题项;阻碍性压力源包括“我所在单位有时会出现行政管理混乱的现象”“我会面对不明确的工作任务”等7个题项。

(2)主动性行为。选用Griffin等[46]的量表,包括“我会积极探索更好的方式以完成工作任务”“我会主动提出使团队工作效率提升的方法”等9个题项。

(3)工作繁荣。选用Porath等[47]的量表,包括“我觉得自己在经常学习”“我见证自己在不断进步”等9个题项。

(4)情绪耗竭。选用Maslach等[48]的量表,包括“一天工作结束时我觉得筋疲力尽”“我觉得我的工作太辛苦了”等9个题项。

(5)职场精神力。选用柯江林等[49]的量表选取各维度中因子载荷高的5个题项,共包括“这份工作经常能给我带来很大的精神满足”“我很感恩能遇见目前这些同事”“我认同单位倡导的价值理念”等15个题项。

(6)主动性人格。选用商佳音等[50]的量表,包括“遇到问题时我会直面它”“我喜欢挑战现状”等11个题项。

挑战性-阻碍性压力量表采用Likert 7点量表计分,其余量表采用Likert 5点量表计分(1表示非常不符,5/7表示非常符合)。参照以往研究,本文选取性别、学历、工作年限和主动性人格[51]作为控制变量,控制其对结果可能产生的影响,以确保假设检验的准确性。

3 实证分析与研究结果

3.1 同源偏差检验

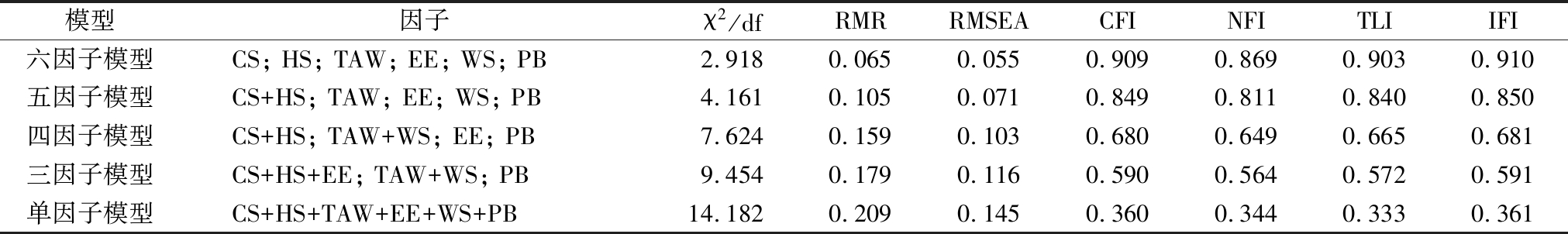

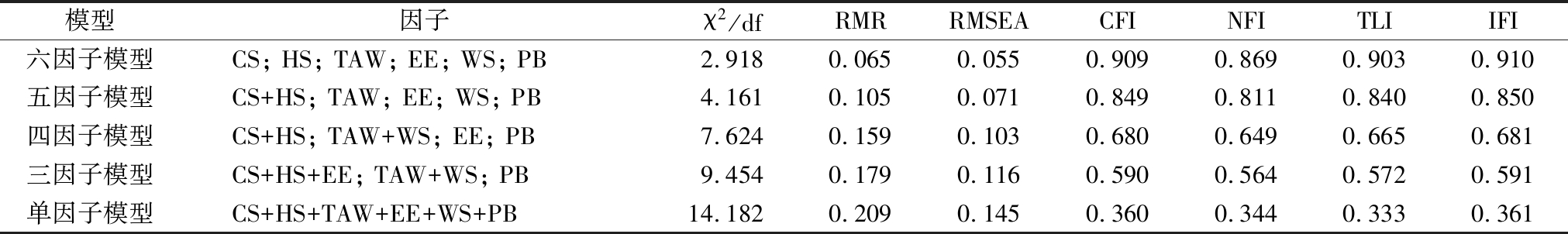

首先,采用Harman单因素检验方法进行统计控制,将所有量表条目进行未旋转的因子分析,得到第一个主成分解释的变异量为28.738%(小于40%)。同时,采用Amos24.0进行验证性因素分析,单因子模型的各项拟合指数(χ2/df=14.182,RMR=0.209,RMSEA=0.145,CFI=0.360,NFI=0.344,TLI=0.333,IFI=0.361)较差,说明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 信度与效度检验

对各变量信度进行检验,其内部一致性系数Cronbach′s α值均大于0.7(如表1所示),表明各变量信度良好。

本研究从内容效度、收敛效度、区分效度3个方面考察变量效度。在内容效度方面,首先,测量工具均借鉴国内外研究中较为成熟的测量量表,并对英文量表进行了翻译和回译,以保证测量的对等性和准确性;其次,邀请多名相关领域专家对各量表进行评定,以保证内容的合适性,并在课题组内请研究生反复阅读测量题项,逐一评价翻译的准确性及它们与构念的匹配程度。

在收敛效度方面,对数据进行验证性因子分析后,各变量完全标准化的因子载荷均大于0.5且显著、组合信度CR值均大于0.8、平均萃取变异值AVE均大于0.5(如表1所示),表明本研究中各变量具有较好的收敛效度。

在区分效度方面,采用Amos24.0对挑战性压力、阻碍性压力、主动性行为、工作繁荣、情绪耗竭、职场精神力进行验证性因子分析,并比较由上述变量构成的测量模型(六因子模型)与其它竞争模型(五因子、四因子、三因子、单因子模型)的拟合效果。其中,六因子模型各匹配指数均处于可接受范围内且显著优于其它竞争模型的拟合效果(如表2所示),表明本研究变量的区分效度良好。

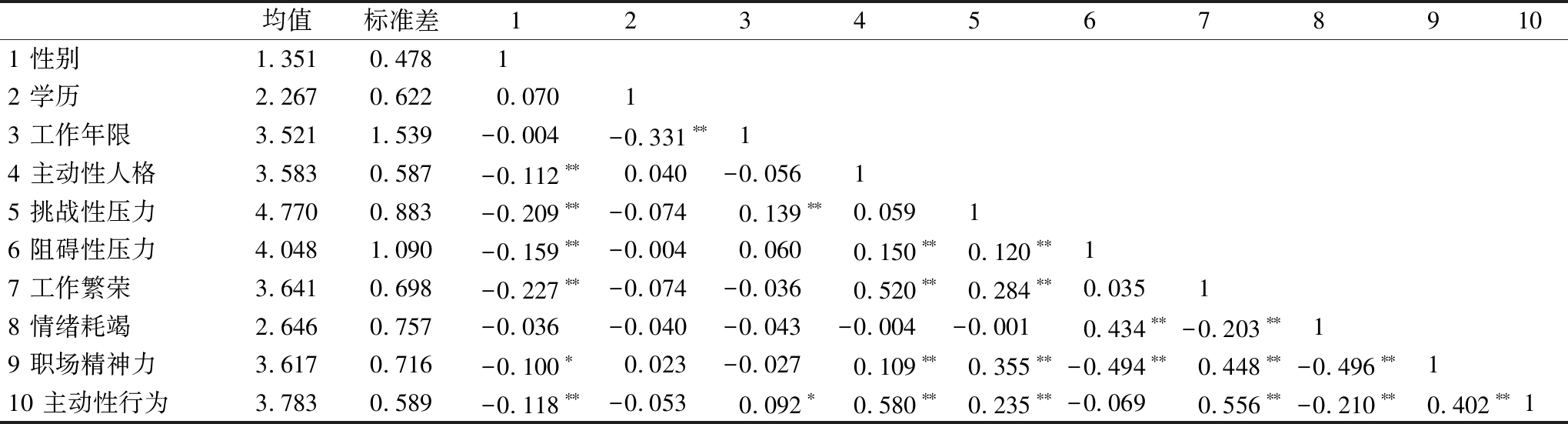

3.3 变量描述性统计分析

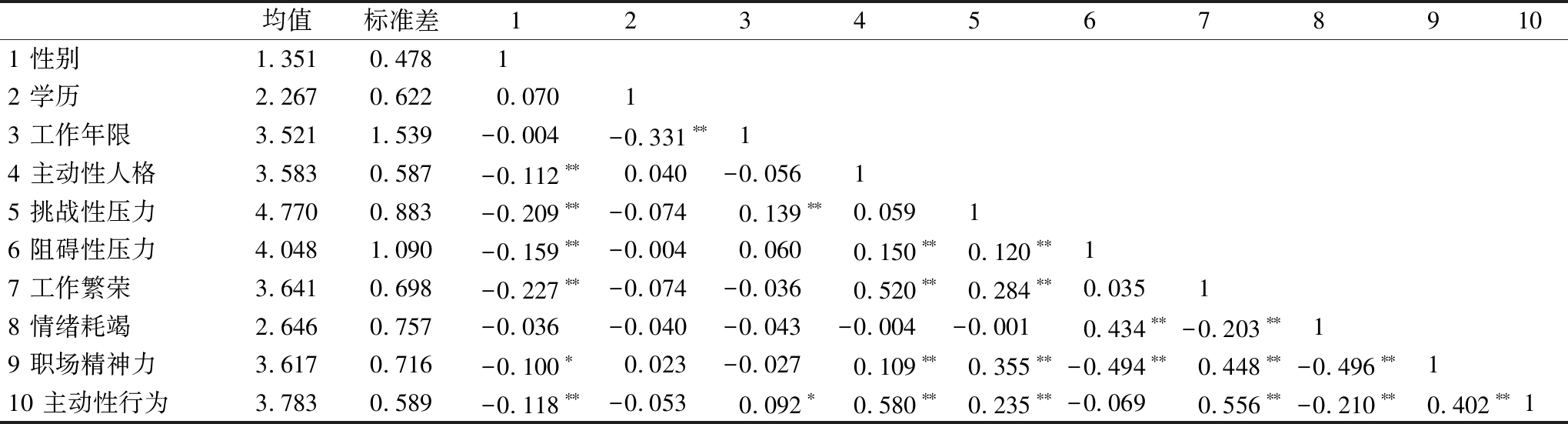

研究中各变量均值、标准差和相关系数矩阵如表3所示。由表中数据可知,挑战性压力与主动性行为显著正相关(r=0.235,p<0.01)、与工作繁荣显著正相关(r=0.284,p<0.01);工作繁荣与主动性行为显著正相关(r=0.556,p<0.01);阻碍性压力与情绪耗竭显著正相关(r=0.434,p<0.01)、与主动性行为负相关且不显著(r=-0.069,p>0.05)。该结果与理论预期基本一致,为假设验证提供了初步证据。

表1 各变量信度、收敛效度分析结果

潜变量Cronbach′s αCR AVE挑战性压力0.8810.8820.554阻碍性压力0.9220.9240.635工作繁荣 0.9460.9470.645情绪耗竭 0.9220.9240.575职场精神力0.9250.9260.585主动性行为0.9380.9390.631主动性人格0.8830.8400.501

表2 验证性因子分析结果

模型因子χ2/dfRMRRMSEACFINFITLIIFI六因子模型 CS; HS; TAW; EE; WS; PB2.9180.0650.0550.9090.8690.9030.910五因子模型CS+HS; TAW; EE; WS; PB4.1610.1050.0710.8490.8110.8400.850四因子模型CS+HS; TAW+WS; EE; PB7.6240.1590.1030.6800.6490.6650.681三因子模型 CS+HS+EE; TAW+WS; PB9.4540.1790.1160.5900.5640.5720.591单因子模型 CS+HS+TAW+EE+WS+PB14.1820.2090.1450.3600.3440.3330.361

注:表中CS表示挑战性压力、HS表示阻碍性压力、TAW表示工作繁荣、EE表示情绪耗竭、WS表示职场精神力、PB表示主动性行为;“+”表示两个因子合并成一个因子

表3 各研究变量均值、标准差及相关系数

均值标准差123456789101 性别1.3510.4781 2 学历2.2670.6220.07013 工作年限3.5211.539-0.004-0.331∗∗14 主动性人格3.5830.587-0.112∗∗0.040-0.05615 挑战性压力4.7700.883-0.209∗∗-0.0740.139∗∗0.05916 阻碍性压力4.0481.090-0.159∗∗-0.0040.0600.150∗∗0.120∗∗17 工作繁荣3.6410.698-0.227∗∗-0.074-0.0360.520∗∗0.284∗∗0.03518 情绪耗竭2.6460.757-0.036-0.040-0.043-0.004-0.0010.434∗∗-0.203∗∗19 职场精神力3.6170.716-0.100∗0.023-0.0270.109∗∗0.355∗∗-0.494∗∗0.448∗∗-0.496∗∗110 主动性行为3.7830.589-0.118∗∗-0.0530.092∗0.580∗∗0.235∗∗-0.0690.556∗∗-0.210∗∗0.402∗∗1

注:N=630;*表示p<0.05,**表示p<0.01(双侧检验)

3.4 假设检验

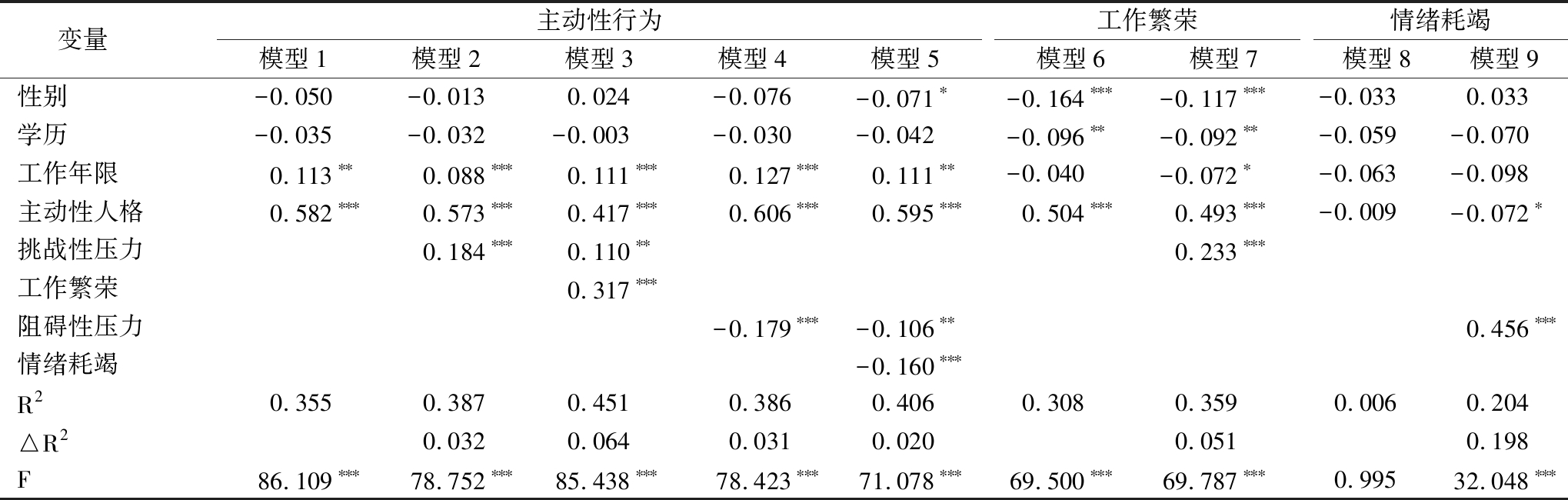

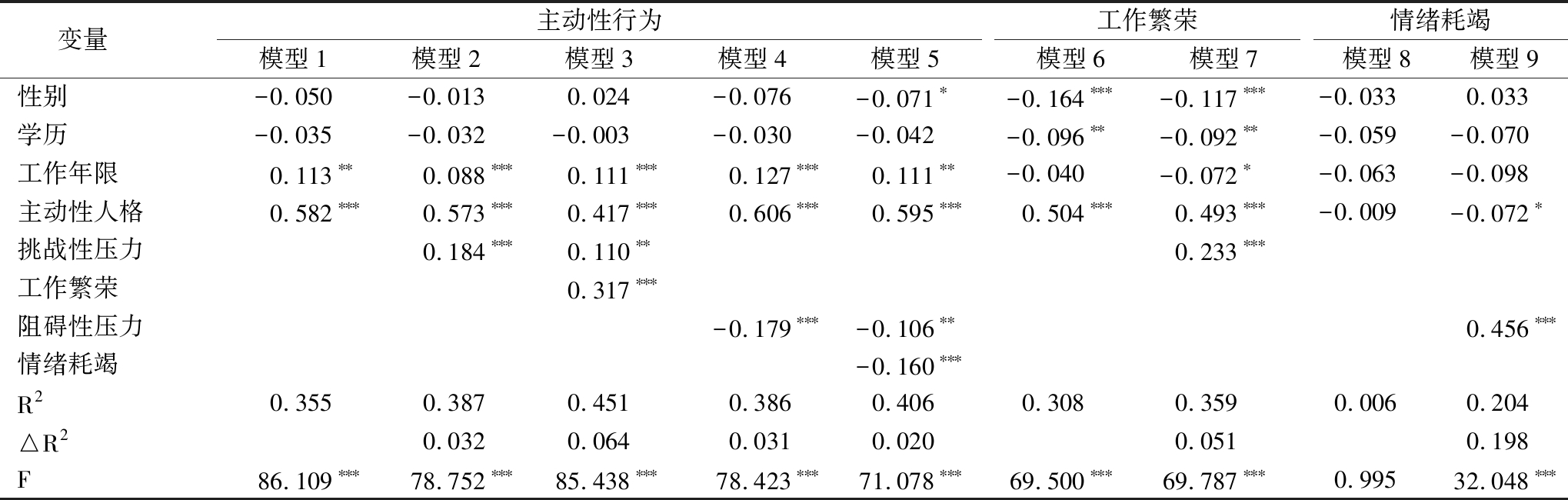

(1)主效应与中介效应检验。采用多元回归分析进行假设检验,结果见表4。由模型2可以看出,挑战性压力对主动性行为(β=0.184,p<0.001)具有显著正向影响,假设H1成立;由模型4可以看出,阻碍性压力对主动性行为(β=-0.179,p<0.001)具有显著负向影响,假设H2成立;由模型7可以看出,挑战性压力对研发人员工作繁荣(β=0.233,p<0.001)具有显著正向影响,假设H3成立;模型3显示,在模型2基础上加入中介变量工作繁荣后,工作繁荣对主动性行为(β=0.317,p<0.001)的正向影响显著,挑战性压力对研发人员主动性行为的影响效应从0.184(p<0.001)减小为0.110(p<0.01)且仍显著,表明工作繁荣部分中介了挑战性压力与主动性行为关系,即假设H4成立;由模型9可以看出,阻碍性压力对研发人员的情绪耗竭(β=0.456,p<0.001)具有显著正向影响,假设H5成立;模型5显示,在模型4的基础上加入中介变量情绪耗竭后,情绪耗竭对主动性行为(β=-0.160,p<0.001)的负向影响显著,阻碍性压力对研发人员主动性行为的影响效应从-0.179(p<0.001)增加为-0.106(p<0.01)且仍显著,表明情绪耗竭部分中介了阻碍性压力与主动性行为关系,假设H6成立。

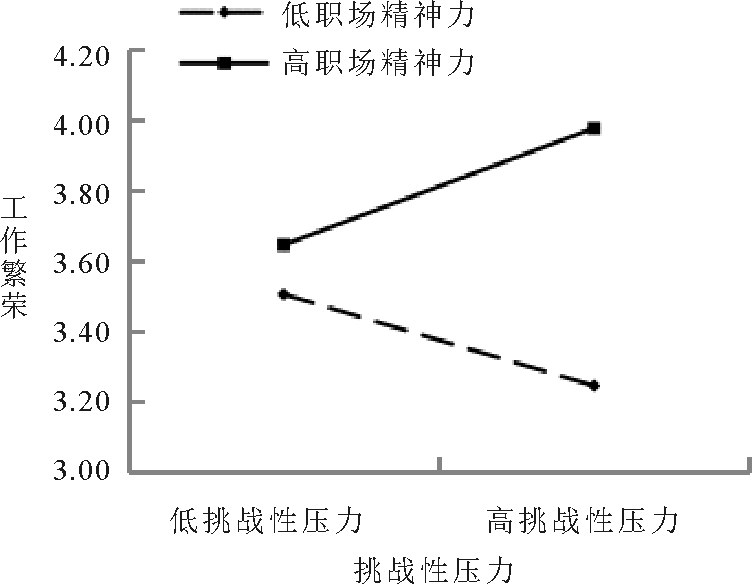

(2)调节效应检验。为了更准确地检验假设H7-H8,首先对相关变量进行标准化处理,从而降低多重共线性对结果的干扰。由表5中模型11可知,在控制了挑战性压力与职场精神力的主效应后,挑战性压力与职场精神力的交互项对工作繁荣(β = 1.939,p < 0.001)具有显著正向影响,假设H7成立;由表5中的模型13可知,在控制了阻碍性压力与职场精神力的主效应后,阻碍性压力与职场精神力的交互项对情绪耗竭(β =-0.364,p < 0.01)具有显著负向影响,假设H8成立。

据此,选取职场精神力均值加减一个标准差为高职场精神力和低职场精神力,绘制调节效应图,见图2和图3。由图2可知,在高水平职场精神力条件下,挑战性压力与工作繁荣关系的斜率值更大,即此时挑战性压力对工作繁荣有更强的促进作用(simple slope高=0.264,t= 6.570,p<0.001;simple slope低=-0.149,t=-2.715,p<0.01)。由图3可知,在高水平职场精神力条件下,阻碍性压力与情绪耗竭关系的斜率值更小,即此时阻碍性压力对情绪耗竭的正向影响更弱(simple slope高=0.162,t=3.189,p<0.01;simple slope低=0.311,t=7.003,p<0.001)。

表4 中介效应检验结果

变量 主动性行为模型1模型2模型3模型4 模型5工作繁荣模型6 模型7情绪耗竭模型8 模型9性别-0.050-0.0130.024-0.076-0.071∗-0.164∗∗∗-0.117∗∗∗-0.0330.033学历-0.035-0.032-0.003-0.030-0.042-0.096∗∗-0.092∗∗-0.059-0.070工作年限0.113∗∗0.088∗∗∗0.111∗∗∗0.127∗∗∗0.111∗∗-0.040-0.072∗-0.063-0.098主动性人格0.582∗∗∗0.573∗∗∗0.417∗∗∗0.606∗∗∗0.595∗∗∗0.504∗∗∗0.493∗∗∗-0.009-0.072∗挑战性压力0.184∗∗∗0.110∗∗0.233∗∗∗工作繁荣0.317∗∗∗阻碍性压力-0.179∗∗∗-0.106∗∗0.456∗∗∗情绪耗竭-0.160∗∗∗R2 0.3550.3870.4510.3860.4060.3080.3590.0060.204△R2 0.0320.0640.0310.0200.0510.198F 86.109∗∗∗78.752∗∗∗85.438∗∗∗78.423∗∗∗71.078∗∗∗69.500∗∗∗69.787∗∗∗0.99532.048∗∗∗

注:N=630;*表示 p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同

表5 调节效应检验结果

变量工作繁荣模型6 模型10模型11情绪耗竭模型8 模型12模型13性别-0.164∗∗∗-0.110∗∗∗-0.087∗∗∗-0.033-0.030-0.022学历-0.096∗∗-0.101∗∗-0.079∗∗-0.059-0.058-0.052工作年限-0.040-0.049-0.041-0.063-0.088-0.083∗主动性人格0.504∗∗∗0.465∗∗∗0.478∗∗∗-0.009-0.007-0.040挑战性压力0.109∗∗∗-1.046∗∗∗阻碍性压力0.250∗∗∗0.639∗∗∗职场精神力0.348∗∗∗-0.830∗∗∗-0.375∗∗∗-0.054挑战性压力×职场精神力1.939∗∗∗阻碍性压力×职场精神力-0.364∗∗R2 0.3080.4630.5230.0060.3020.310△R2 0.1550.0600.2950.008F 69.500∗∗∗89.552∗∗∗97.446∗∗∗0.99544.942∗∗∗39.878∗∗∗

(3)被调节的中介效应检验。采用Process宏程序bootstrap方法对假设H9进行检验。在低水平职场精神力条件下,工作繁荣在挑战性压力与主动性行为之间的中介效应显著,效应量系数为-0.039,95%的置信区间为[-0.068, -0.018],不包含0;在高水平职场精神力条件下,工作繁荣在挑战性压力与主动性行为间的中介效应显著提升,效应量系数为0.050,95%的置信区间为[0.037, 0.066],不包含0。可见,职场精神力强化了工作繁荣在挑战性压力与主动性行为间的中介效应,支持了假设H9。

采用相同步骤对假设H10进行检验。在低水平职场精神力条件下,情绪耗竭在阻碍性压力与主动性行为间的中介效应显著,效应量系数为-0.028,95%的置信区间为[-0.046, -0.014],不包含0;而在高水平职场精神力条件下,情绪耗竭在阻碍性压力与主动性行为间的中介效应显著下降,效应量系数为-0.015,95%的置信区间为[-0.029, -0.005],不包含0。可见,职场精神力减弱了情绪耗竭在阻碍性压力与主动性行为间的中介效应,支持了假设H10。

4 研究结论与讨论

4.1 结论与理论价值

本研究基于自我决定、目标设置、资源保存等多维理论,构建并检验了挑战性压力、阻碍性压力与国防研发人员主动性行为间被调节的中介效应模型,探讨了工作繁荣、情绪耗竭的中介作用以及职场精神力的调节作用。研究发现,挑战性压力和阻碍性压力分别对主动性行为起正向与负向作用;工作繁荣和情绪耗竭分别在挑战性压力、阻碍性压力与主动性行为间起部分中介作用;职场精神力正向调节挑战性压力与工作繁荣的关系,同时,负向调节阻碍性压力与情绪耗竭的关系;职场精神力还进一步调节了挑战性压力通过工作繁荣影响主动性行为的间接效应,也调节了阻碍性压力通过情绪耗竭影响主动性行为的间接效应。本文研究具有如下理论价值:

(1)从双元视角探讨了工作压力对个体主动性行为的影响效果。尽管已有研究发现作为情境因素的一些工作压力源会对员工主动性行为产生影响,但鲜有研究从挑战性-阻碍性双元压力视角考察员工主动性行为,忽视了两种压力对主动性行为的差异化作用效果。本研究在控制了员工主动性行为的重要个体影响因素(性别、学历、工作年限、主动性人格)后,探讨了双元工作压力对员工主动性行为的差异化影响,发现了挑战性压力的促进效应及阻碍性压力的抑制效应,拓展了工作压力与员工主动性行为的研究范畴,为今后考察双元工作压力与员工主动性行为的关系提供了借鉴。

(2)揭示了员工不同心理状态在双元工作压力与主动性行为间的内在作用机理。为进一步阐明员工内在心理在工作压力与主动性行为间的作用效应,本研究通过构建基于不同工作压力视角的双路径整合模型,发现了挑战性压力和阻碍性压力分别通过工作繁荣与情绪耗竭,影响国防研发人员主动性行为的积极与消极心理状态解释路径,回应了Sonnentog等提出的未来研究应更多关注压力与主动性行为间中介作用机制的倡议,对于揭开工作压力与主动性行为关系的黑箱具有重要理论建构意义。

(3)探索了职场精神力对不同工作压力影响员工主动性行为的双路径边界效应。本研究基于军工文化背景,引入职场精神力这一颇具行业特色的个体特征变量,揭示了员工职场精神力对“挑战性压力→工作繁荣→主动性行为”和“阻碍性压力→情绪耗竭→主动性行为”的双路径调节效应,从全新理论视角澄清了在不同员工身上工作压力对主动性行为的差异化影响,同时,增强了对员工职场精神力重要性的认识。

(4)扩展了工作压力及主动性行为研究群体。以往研究主要关注普通职员、销售人员、装饰设计人员、普通研发人员、IT员工等群体,而本研究聚焦于国防研发人员这一特殊群体,探讨了在军工组织独特文化背景下工作压力对研发人员主动性行为的影响,扩展了研究适用边界。

4.2 管理启示

(1)优化国防科技企业挑战性压力管理策略。随着外部竞争日益激烈,企业给予国防研发人员的挑战性工作压力也逐渐增大。为发挥挑战性压力对主动性行为的正向激励效应,企业需进一步优化、细化压力管理办法。①适度施加挑战性压力。进行工作设计时,做好人-工作匹配,为员工提供具有一定挑战性的外部环境,适度增加任务复杂性、扩大工作职责、设定预期任务完成时间、完善阶段性考核办法,从而为员工展现主动性行为提供条件;②强化企业柔性管理。以企业价值观、军工文化、精神氛围引导研发人员以积极心态应对挑战性压力,激发其忠诚祖国、乐于奉献、勇于开拓、刻苦钻研的精神;③设置完备的奖励机制。本研究认为克服挑战性压力背后的潜在绩效奖励是研发人员以积极心态应对压力的关键因素,企业应制定奖励规则,使研发人员明确任务完成后所得收益,激励其以繁荣状态投身工作,实施更多主动性行为以推进组织创新发展。

(2)鼓励企业减少国防研发人员的阻碍性压力。目前多数国防科技企业虽已进入转型改制期,但相比民营科技企业,其管理机制依然不甚灵活且行政化取向尚存,无形中给研发人员制造了诸多阻碍性压力,致使研发人员情绪耗竭,抑制了主动性行为产生。企业应从不同层面加强内部管理以扼制阻碍性压力产生:①完善企业制度建设。国防科技企业需持续深化现代企业制度改革、优化顶层制度设计,以减少研发人员面临的阻碍性压力;②加强领导力培养。通过管理培训、内部经验交流等措施提升领导管理能力,减少由领导力不足引发的权责模糊、任务冲突、行政化官僚作风等阻碍性压力;③强化员工内部培训。通过聘请心理学专家讲授压力管理课程、邀请企业优秀研发骨干进行经验分享等多样化措施,提升研发人员情绪管理能力,使其以积极情绪应对工作压力,降低消极情绪的负面影响。

(3)注重培育和激发国防研发人员职场精神力。职场精神力对发挥挑战性压力的正向效应及抑制阻碍性压力的负向效应起重要作用,其内涵也与国防科技企业倡导的军工使命、奉献国防、团结互助等精神天然契合。因此,企业需积极关注研发人员职场精神力的培养:①提升工作意义感。积极关注在职研发人员工作价值取向,采取措施,引导研发人员在工作中提升意义感,树立忠诚祖国、奉献军工的工作使命感;②促使员工、组织价值观一致。首先,在选聘研发人员时,通过科学测试,选用与组织价值观一致的人员进入企业;其次,在日常工作中引导研发人员价值观与组织价值观趋同,加强员工对工作价值的内化和价值认同;③增强员工团体感。选用具备高水平领导力的科研骨干担任团队领导者,在日常工作实践中强化研发人员团队感,打造高凝聚力的创新型国防科研团队。

4.3 研究局限与未来展望

尽管本研究较为深入地探索了挑战性压力和阻碍性压力对国防研发人员主动性行为的影响效应、作用机制与边界条件,但仍存在一些局限:其一,因采用横截面研究设计,难以准确考察变量间的因果关系。未来研究可结合长期追踪调查法、经验取样法,分析国防研发人员挑战性压力、阻碍性压力与主动性行为表现的动态变化,以弥补横断研究的不足;其二,考察了挑战性压力的积极效应,未对挑战性压力的负面效应进行探讨。过度的挑战性压力是否会对个体产生负面影响,进而抑制主动性行为产生?本研究中挑战性压力对情绪耗竭的负面影响很小,可能是因为国防研发人员的独特性所致,未来可进一步深入研究;其三,研究只考察了职场精神力的积极影响,未对其是否存在“阴暗面”进行探讨。工作情境中,领导是否会因员工职场精神力高而对其施加过量的挑战性压力,从而抑制员工主动性行为?未来可就此方面进行深入探索。

参考文献:

[1] 顾建平, 李艳, 孙宁华. 企业家灵性资本如何影响员工主动性行为[J]. 外国经济与管理, 2019,41(5):74-87.

[2] 易明, 罗瑾琏, 王圣慧, 等. 时间压力会导致员工沉默吗——基于SEM与fsQCA的研究[J]. 南开管理评论, 2018, 21(1): 203-215.

[3] 于伟, 张鹏. 挑战性——阻碍性压力源对研发员工主观职涯成功的影响:职业自我效能和组织职涯管理的作用[J]. 管理评论, 2018, 30(12): 175-186.

[4] CAVANAUGH M A, BOSWELL W R, ROEHLING M V, et al. An empirical examination of self-reported work stress among US managers[J]. Journal of Applied Psychology, 2000, 85(1): 65-74.

[5] OHLY S, SONNENTAG S, PLUNTKE F. Routinization, work characteristics and their relationships with creative and proactive behaviors[J]. Journal of Organizational Behavior, 2006, 27(3): 257-279.

[6] SONNENTAG S,SPYCHALA A.Job control and job stressors as predictors of proactive work behavior: is role breadth self-efficacy the link[J]. Human Performance, 2012, 25(5): 412-431.

[7] FRITZ C, SONNENTAG S. Antecedents of day-level proactive behavior : a look at job stressors and positive affect during the workday[J]. Journal of Management, 2009, 35(1): 94-111.

[8] WU X, KWAN H K, WU L, et al. The effect of workplace negative gossip on employee proactive behavior in china: the moderating role of traditionality[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 148(4): 801-815.

[9] 杜恒波, 朱千林, 刘春红. 职场负面八卦对主动性行为的影响机制研究:一个有调节的中介模型[J]. 管理评论, 2019, 31(2): 190-199.

[10] 周星, 程豹, 郭功星. 职场排斥对顾客服务主动性行为的影响——一个有调节的中介模型[J]. 经济管理, 2018, 40(6): 38-52.

[11] 杨皖苏, 杨希, 杨善林. 挑战性压力源对新生代员工主动性——被动性创新行为的影响[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(8): 139-145.

[12] 呙林义, 康宛竹, 张吉昌, 等. 挑战性压力源对员工主动行为的影响——职业使命感与授权型领导的作用[J]. 科技与经济, 2019, 32(1): 66-70.

[13] 李宗波, 李锐. 挑战性—阻碍性压力源研究述评[J]. 外国经济与管理, 2013, 35(5): 40-49.

[14] PARKER S K, WILLIAMS H M, TURNER N. Modeling the antecedents of proactive behavior at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(3): 636-652.

[15] BELTRAN-MARTIN I, CARLOS BOU-LLUSAR J, ROCA-PUIG V, et al. The relationship between high performance work systems and employee proactive behavior: role breadth self-efficacy and flexible role orientation as mediating mechanisms[J]. Human Resource Management Journal, 2017, 27(3): 403-422.

[16] MIN H, KIM H J, LEE S. Extending the challenge-hindrance stressor framework: the role of psychological capital[J]. International Journal of Hospitality Management, 2015, 50(50): 105-114.

[17] 张建卫, 周洁, 李正峰, 等. 组织职业生涯管理何以影响军工研发人员的创新行为——自我决定与特质激活理论整合视角[J]. 预测, 2019, 38(2): 9-16.

[18] SALANCIK G R, PFEFFER J. A social information processing approach to job attitudes and task design.[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224-253.

[19] CALLEA A, URBINI F, CHIRUMBOLO A. The mediating role of organizational identification in the relationship between qualitative job insecurity, OCB and job performance[J]. Journal of Management Development, 2016, 35(6): 735-746.

[20] PARK S.Thriving at work as an affective mediating mechanism of the effectiveness of psychological safety[J]. Journal of Organization and Management, 2019, 43(1): 195-222.

[21] 李海红, 张建卫, 刘玉新, 等. 国防科技人员使命取向如何提升其工作旺盛力——特质激活与自我决定理论整合性视角[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(11): 135-143.

[22] PATERSON T A, LUTHANS F, JEUNG W. Thriving at work: impact of psychological capital and supervisor support[J]. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(3): 434-446.

[23] PREM R,OHLY S,KUBICEK B,et al.Thriving on challenge stressors? Exploring time pressure and learning demands as antecedents of thriving at work[J]. Journal of Organizational Behavior, 2017, 38(1): 108-123.

[24] LOCKE E A, LATHAM G P, EREZ M. The determinants of goal commitment[J]. Academy of Management Review, 1988, 13(1): 23-39.

[25] YANG T,MA M,ZHU M,et al.Challenge or hindrance: does job stress affect presenteeism among Chinese healthcare workers?[J]. Journal of Occupational Health, 2018, 60(2): 163-171.

[26] 王朝晖. 悖论式领导如何让员工两全其美——心理安全感和工作繁荣感的多重中介作用[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(3): 107-120.

[27] RODELL J B, JUDGE T A. Can "good" stressors spark "bad" behaviors? the mediating role of emotions in links of challenge and hindrance stressors with citizenship and counterproductive behaviors[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(6): 1438-1451.

[28] PARKER S K,BINDL U K,STRAUSS K.Making things happen: a model of proactive motivation[J]. Journal of Management, 2010, 36(4): 827-856.

[29] 赵慧军, 席燕平. 情绪劳动与员工离职意愿——情绪耗竭与组织支持感的作用[J]. 经济与管理研究, 2017, 38(2): 80-86.

[30] 章璐璐, 杨付. 人-组织匹配如何抑制工作疏离感:角色冲突与传统性的作用[J]. 经济科学, 2015, 37(4): 107-115.

[31] 郭靖, 周晓华, 林国雯, 等. 工作要求—控制模型在中国产业工人的应用:响应面分析与曲线关系[J]. 管理世界, 2014,30(11): 80-94.

[32] LEE Y, EISSENSTAT S J. A longitudinal examination of the causes and effects of burnout based on the job demands-resources model[J]. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2018, 18(3): 337-354.

[33] WOOD S J, MICHAELIDES G. Challenge and hindrance stressors and wellbeing-based work-nonwork interference: a diary study of portfolio workers[J]. Human Relations, 2016, 69(1): 111-138.

[34] HUANG J,WANG Y,YOU X.The job demands-resources model and job burnout: the mediating role of personal resources[J]. Current Psychology, 2016, 35(4): 562-569.

[35] HOBFOLL S E.Social and psychological resources and adaptation[J]. Review of General Psychology, 2002, 6(4): 307-324.

[36] XU S, MARTINEZ L R, Van HOOF H, et al. Emotional exhaustion among hotel employees: the interactive effects of affective dispositions and positive work reflection[J]. Cornell Hospitality Quarterly, 2018, 59(3): 285-295.

[37] 柯江林, 王娟, 范丽群. 职场精神力的研究进展与展望[J]. 华东经济管理, 2015, 29(2): 149-157.

[38] YUAN Z, LI Y, LIN J. Linking challenge and hindrance stress to safety performance: the moderating effect of core self-evaluation[J]. Personality and Individual Differences, 2014, 68: 154-159.

[39] LIU S, WANG M, BAMBERGER P, et al. The dark side of socialization: a longitudinal investigation of newcomer alcohol use[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 334-355.

[40] 顾江洪, 江新会, 丁世青, 等. 职业使命感驱动的工作投入:对工作与个人资源效应的超越和强化[J]. 南开管理评论, 2018, 21(2): 107-120.

[41] CHEOLKI L. A study on job burnout and work engagement of job counsellor: based on the job demands-resources model[J]. Korean Corporation Management Review, 2015, 22(5): 169-186.

[42] BERG J M, GRANT A M, JOHNSON V. When callings are calling: crafting work and leisure in pursuit of unanswered occupational callings[J]. Organization Science, 2010, 21(5): 973-994.

[43] JULIAN A EDWARDS, BILLSBERRY J. Testing a multidimensional theory of person-environment fit[J]. Journal of Managerial Issues, 2010, 22(4): 476-493.

[44] ELLEMERS N, DE GILDER D, HASLAM S A. Motivating individuals and groups at work: a social identity perspective on leadership and group performance[J]. Academy of Management Review, 2004, 29(3): 459-478.

[45] ZHANG Y, LEPINE J A, BUCKMAN B R, et al. It's not fair ... or is it? The role of justice and leadership in explaining work stressor-job performance relationships[J]. Academy of Management Journal, 2015, 57(3): 675-697.

[46] GRIFFIN M A, NEAL A, PARKER S K. A new model of work role performance: positive behavior in uncertain and interdependent contexts[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(2): 327-347.

[47] PORATH C, SPREITZER G, GIBSON C, et al. Thriving at work: toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(2): 250-275.

[48] MASLACH C, JACKSON S E. The measurement of experienced burnout[J]. Journal of Occupational Behaviour, 1981, 2(2): 99-113.

[49] 柯江林, 孙健敏, 王娟. 职场精神力量表的开发及信效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 2014, 22(5): 826-830.

[50] 商佳音, 甘怡群. 主动性人格对大学毕业生职业决策自我效能的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2009, 45(3): 548-554.

[51] MCCORMICK B W, GUAY R P, COLBERT A E, et al. Proactive personality and proactive behaviour: perspectives on person-situation interactions[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2019, 92(1): 30-51.

(责任编辑:胡俊健)

![]()