0 引言

突发公共事件以其突发性、不确定性和破坏性对人们的生产生活造成重大影响。以此次新冠肺炎疫情为例,作为新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件,新冠肺炎对相关产业带来的破坏性影响短期内恐难以消除。非常态下应急管理是一个国家软实力的重要表现。2007年,我国出台《突发事件应对法》,标志着我国应急管理进入规范发展的新时期。2018年,国务院应急管理部正式成立,31个省级应急管理厅局全面组建,标志着新时期中国特色应急管理体系已初步形成。然而,在国家、市场、社会3类主体构筑的应急管理体系中,无论是理论界还是实践界都集中在自上而下的“命令—控制”导向型应急管理模式,虽然已有研究开始关注多主体参与、社会组织参与的重要性[1-2],但社会组织力量一直处于从属依附地位。市场尤其是营利性组织在突发公共事件中的作用容易被忽视。在这次抗击新冠肺炎的战役中,笔者发现,阿里巴巴利用自身强大的数字平台和数字资源,在社会救助过程中表现抢眼。诸如“武汉顺丰快递小哥汪勇”这样的个人力量,利用各类社交软件进行资源拼凑,在灾害救助过程中创造和传递了巨大的社会价值。当前,将大数据或电子信息技术应用于应急管理研究在公共管理领域方兴未艾[3-5],但更多是对已有应急管理体系的优化。随着数字化技术的不断发展,IT创新为社会治理过程中多主体交互带来了新机遇,电子治理平台为多主体交互提供了渠道[6]。本文基于数字化赋能理论,将“共同治理”和“元治理”理念应用于应急管理,结合数字化赋能具体维度,探讨这种全新的应急管理系统构建的可能性。在经济发展新常态背景下,充分发挥数字技术在突发公共事件中的重要作用,构建突发公共事件应急管理系统,是我国提高全社会抗风险能力、迈向现代化治理体系的必要之举。

1 突发公共事件应急管理

1.1 突发公共事件及其特点

根据《中华人民共和国突发事件应对法》,突发公共事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件,具有突发性、不确定性、破坏性、衍生性、扩散性和社会性等特点。伴随着全球经济一体化的深入发展,商业生态系统及企业“命运共同体”的形成,公共突发事件属性发生了诸多变化。从事件强度属性看,公共突发事件新颖性较低,但具有较强的颠覆性和关键性;从事件时间属性看,公共突发事件发生时机具有较强的随机性,持续时间通常较长;从实体与事件距离和扩散范围看,公共突发事件波及范围广,产生的关联影响较大,很难被控制在发生地[7]。新时期突发公共事件应急管理需要采取系统化思想、科学的防治手段加以积极应对,以减少其对社会经济生活的破坏性影响。

1.2 从应急管理到应急治理

非常态下应急管理是日常国家治理结构在突发情境下的反应,现有治理结构无形中决定了应急管理中各主体参与结构[2]。我国应急管理制度自建国之后开始起步,从早期碎片化管理到2003年“非典”事件后逐步建立健全以“分类管理、分级负责、条块结合、属地管理为主”的应急管理体制,国家应急管理体系功能不断完善。2007年出台的《突发事件应对法》标志着我国应急管理进入规范发展新时期,这一阶段应急管理主体还局限于政府部门,应急管理重点开始由反馈控制转向前馈控制,即以救援为主转向防治兼顾。近年来,随着复杂社会问题和跨部门社会事务的涌现,应急管理组织形态扁平化、网络化发展趋势越发明显。2018年,国务院组建了应急管理部,再次明确了应急管理在国家政治经济发展中的重要地位。随着社会治理多元化趋势的出现,越来越多的社会力量参与到灾害救助、危机管理等公共事务中。现阶段,从公共治理角度看,我国应急管理体系呈现出多层次、系统化、全过程管理、多主体参与等新特点,尤其是社会组织正以更加积极、主动的身份参与应急管理。

2 理论基础

2.1 合作治理理论

20世纪90年代以来,“治理”的概念盛行于西方学术界。治理理论的出现,体现出公共事务管理主体呈现多元化趋势。随着全球化和信息技术的不断发展,国家与社会、政府与市场边界被重新调整。公民参与公共事务管理条件越发便利、规模逐渐扩大、多样性进一步增强,治理角色也由“参与者”转变为“共创者”,“合作治理”和“多中心治理”概念在此背景下应运而生。其中,合作治理是指多个主体为解决复杂的公共问题,通过一定渠道参与集体决策的一种治理制度安排[2]。多中心表示政府、政府单位、政府派生实体、私人机构、非政府组织、公民个人都拥有公共事务管理权力,同时还受到一定规则的制约。这种“自组织”治理方式既超越了国家和政府,也超越了市场,是一种全新的价值理念与制度安排[8]。随后,英国学者杰索普又提出“元治理”理论,用来协调市场治理与网络化治理间的关系[9]。元治理通常被解释为“治理的治理”,在强调政府在治理中核心主体地位的同时,鼓励市场、社会以合作形式参与到共同治理中,寻求能够合理安排各种治理模式的融合机制,以解决科层、市场、网络治理模式各自存在的弊端。以上治理理念在推动政府改革和公共管理创新中起到引领作用,对中国特色公共事务管理模式形成具有借鉴意义。

2.2 赋能理论

“赋能”的概念源自社会学,最早出现在“社会行动”及“自我救助”领域,随后被广泛应用于描述社会弱势群体平权以及增强自我控制的行为[10]。简单来说,“赋能”就是赋予某一主体某种能力和能量。这一概念随后应用到商业和管理学领域,主要从两个视角展开:一是员工赋能,强调管理者下放权力,给予员工更多自主权[11];二是顾客赋能。强调顾客拥有更多主动权,成为企业价值共创主体[12]。将“赋能”概念应用于灾害救助与应急管理领域有其天然的适用性[13],赋能初始概念中的“自救”视角,对面临重大危机和灾害的主体具有启发意义。相关研究认为,通过集体行动、共享认知和协作控制,可进一步赋能社区(基层组织)在灾害救助中所发挥的作用[14-15]。

2.3 数字化赋能与应急管理

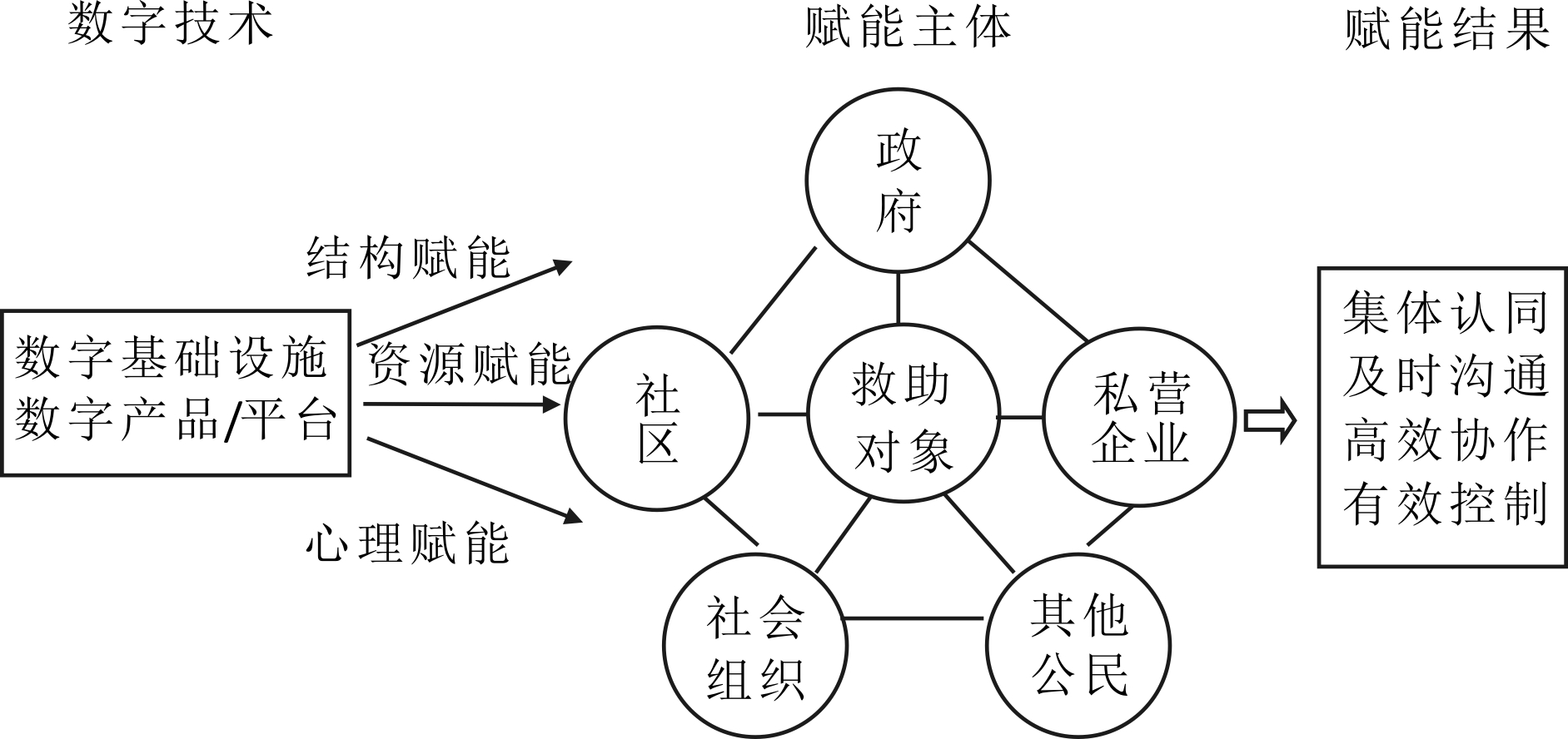

随着科学技术的不断发展,数字化技术赋予“新权力”的崛起代表了未来发展新趋势[16]。研究者开始关注将信息通信技术应用于灾害救助[17],将大数据应用于政府应急管理,如信息共享、平台化建设等[18-19]。但以上研究都是以政府为中心,实行自上而下的“命令—控制”模式,突发事件中其他主体处于被动、依附地位。在数字化赋能背景下,每个主体都被赋予了更强大的行动力量。Leong等[13]以社交媒体使用为例,分析ICT技术如何通过结构、资源和心理赋能过程赋能社区,以提升社区在面临重大灾害时的自救与反应能力。其中,结构赋能主要体现为对渠道、政策等方面的变革;资源赋能聚焦于提升被赋能的人在获取、控制和管理资源方面的能力与竞争力;心理赋能聚焦于改善个体自身主观解释(如自信、自我意识、魄力),以使他们感受到能够掌控命运。因此,本文选取数字化赋能这一研究视角,探讨在新技术环境下,构建多主体参与、共同治理的公共突发应急管理系统的可能性与未来发展空间。

3 数字化赋能作用于突发公共事件应急管理的机制

新一轮数字技术以云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能等为代表,在驱动商业创新和社会创新中发挥着越来越重要的作用。数字化技术应用带来社会经济结构改变,需要采用更加系统的观点,重新审视数字化技术赋能于商业实践乃至公共事务管理的应用价值。结合此次新冠肺炎救助与灾后恢复新动向,笔者认为,数字化技术进一步赋能突发公共事件应急管理可从以下3个方面体现:

3.1 结构赋能

结构赋能聚焦于通过提升客观外部条件(如组织、制度、社会、经济、政治及文化条件)为行动赋予力量。从灾害救助与应急管理领域看,主要是消除被动者面临的结构障碍,使他们获取更多信息、资源及资助。

(1)促进多主体参与的治理结构。在数字技术革新社会治理进程中,市场与政府产生了更加紧密的联系,作为社会力量的社区与公众,也有了进一步参与公众事务管理的渠道。从此次疫情情况看,数字技术在我国第一次较大范围地应用于应对公共卫生安全危机事件,政企合作、整合社会资源在打赢疫情防控战中起到关键作用。如浙江省卫健委与阿里巴巴钉钉、达摩院、阿里宜搭团队及浙江谷瞰服务团队联合,仅用一天时间,就搭建出一整套新冠肺炎联防联控平台,并快速投入使用。利用微信群、QQ群、智慧社区客户端等社区信息平台,基层组织动员广大社会力量也加入到疫情联防联控战役中。更有司机、快递员、志愿者等通过数字平台自发组织公益团队,产生了比政府更及时、更有效的救助效果。疫情过后,政府将更加自觉、更加主动地拥抱数字技术。这就意味着,数字技术在推动治理结构、流程、政策优化上将持续发挥有效作用。

(2)提供多方位自救渠道。社交媒体不仅改变了信息传输方式和人际沟通方式,在面临突发公共事件或重大危机时,也为大量受灾或需要帮助的群体提供了自我救助空间。相比被动等待救援,他们可以主动利用扁平化沟通媒介为自己赢得信息、资源及其它有利于境况恢复的机会。如在此次疫情初始阶段,武汉各家医院通过社交媒体发布的接受捐赠公告被广泛转发、引起海内外华人共同关注。在疫情攻坚阶段,新浪微博上“肺炎救助者超话”、“中小企业共渡难关”等话题通过网友转发、点赞等行为,救助了大量需要帮助的患者,为中小企业对接有用资源与信息、减轻因疫情带来的破坏与影响提供了大量帮助。

(3)加强公众舆论监督。在以政府为主导的国家应急管理体系中,民众广泛参与起到良好的监督与促进作用。基于社交媒体具有的实时反馈和监管能力,当某些管理机构出现效率和公平问题时,让受众有了充分的表达空间,形成了相当强的舆论势能,从而迫使失职者或上级管理机构快速作出表态和改进,在一定程度上推动了政府治理结构改善和治理效能提升。

3.2 资源赋能

资源赋能主要体现为被赋能者实际获得的资源与能力,尤其体现在资源整合过程上。数字技术对创新实践的影响可从3个相互关联的要素上体现,即数字产品、数字平台和数字基础设施[20],这3个要素也进一步赋能多方主体应对突发公共事件。

(1)数字基础设施助力资源共享。数字基础设施被定义为数字化技术工具与系统,其为更广泛的创新活动提供交流、合作及计算功能(如云计算、数据分析、在线社区、社交媒体、3D打印、数字化创客空间等)。在突发公共事件管理过程中,无论是事先预警、灾害救助还是灾后恢复,数字基础设施都发挥着不可替代的作用。如在此次新冠肺炎应对过程中,多方主体利用消费大数据监控疫情地图,分析人员流动去向;利用工业大数据优化资源配置,保证疫情重灾区物资供应;利用社交媒体及时公布权威信息、专家建议,触达民众,实现透明化信息传播。

(2)数字平台助力资源整合。数字平台是指一系列共享、共同的服务和体系结构,致力于为用户提供互补性产品[21]。通常由单一企业主导,提供模块化基础设施,协调成员间价值创造与分配。基于平台具有的网络外部性,其在资源调动、匹配、整合方面潜力巨大,在此次疫情治理中得到了充分展示。政府利用数字平台打通各部门的“数据烟囱”,进行疫情集中防控与决策治理。支付宝上线了防疫物资信息服务平台,对物资需求、供给、运输等环节信息进行审核,完成物资及时调配。区块链平台在药企、医院与药店等多点进行信息采集,指导药品生产调配,极大程度上提高了治理效率。借助数字平台双边及多边效应,普通公民也可以积极主动参与到救助过程中,如武汉顺丰快递小哥借助数字平台不停“组局”、整合资源,解决医护人员衣食住行问题,一度被传为佳话。上述案例充分体现出当面临重大灾难或突发事故时,数字技术将赋予个体更加强大的能力和力量。

(3)数字化产品助力治理效果。数字产品是指包含数字原件、应用、媒体内容等产品构成,为终端用户提供具体功能或价值的新产品(服务)[22],其融合了人工智能、云计算等尖端技术,代表了人类科技和文明进化程度,必将在灾害救助和应急管理方面发挥积极作用。在此次疫情中,抗病毒药物和疫苗研发、CT影像识别、人工智能大大加速了问诊、确诊及治疗过程。阿里已经免费向全球公共科研机构开放一切AI算力,整合全球资源为人类造福。在复产复工组织过程中,多家互联网企业开发的智能会议系统以及提供的智能办公服务,让更多企业远程办公更加高效。先进制造业企业利用智能机器人、智能化生产线大幅提高生产效率,为经济快速恢复提供了全新动能。另外,各大超市、平台纷纷上线APP或小程序,市民足不出户便可轻松购物。美团、饿了么、盒马等纷纷推出“无接触配送”,保障人们的生活需求。线上办公、视频会议、直播课堂、网络金融已经逐步融入生活,为人们在疫情期间提供数字智慧民生保障。

3.3 心理赋能

结构赋能和资源赋能主要关注实际发生的行为,心理赋能则重点关注被赋能者心理状况,即这一努力是否被感知,让被赋能者产生存在感、胜任力、自我决定及影响力。在这一点上,数字技术功不可没。

(1)增强自我效能感。自我效能感是指人们对自身能否利用技能完成某项工作行为的自信程度[23]。在面临重大灾害或突发事件时,民众信心对整个事件走向和掌控发挥着至关重要的作用。数字化技术应用于此次疫情防控起到良好作用,使得政府可在短时间内控制住灾情蔓延,促使社会秩序有条不紊恢复,进一步增添了民众及灾区人民打赢这场战役的信心。战疫过程中医护人员奋不顾身、忘我工作以及社会各方力量精诚合作、无私奉献的事迹,经社交媒体发酵后广为传播,弘扬了社会正能量,同时也起到良好的社会劝说与情绪唤起作用,吸引更多人自觉自愿加入到抗疫斗争中,为夺取抗疫攻坚战最后胜利贡献力量。

(2)疏缓负面情绪。受灾地区民众及需要帮助的个体不仅可以通过社交媒体及时自救,还可以通过社交软件及社交媒体进行情绪宣泄。通过人际沟通、网友支持与点赞获取抚慰,提升情绪复原能力。对于其他民众来说,在面对承受着巨大苦难的灾区同胞时,会产生一种力不从心的焦虑。利用社交媒体转发与互动一方面可以让民众觉得自己参与到实际救助中来,减少无力感;另一方面,利用数字平台获取信息可以让另一部分掌握资源或有愿意加入行动的人开展更加切实有效的帮助行动,进一步减少负面情绪。

(3)增强社会公信力。信任作为一种无形的社会资本,对政府及其他主体社会救助与灾害治理效果具有重大作用,甚至比有形的救援物资更加有效。一个群体信任程度越高,合作行为越有可能发生。数字技术的最大特点在于能构建信息流动、资源共享、多方主体参与的数字生态(网络),促进群体协作,这种协作氛围本身就有助于信任的建立。同时,分布式存储技术、信息公开透明使得民众以更加多元的方式参与到社会治理监督环节中,加深对政府、企业乃至社会组织的信任,提升参与主体的社会公信力,形成积极向上的社会氛围。

综上所述,数字化赋能作用于突发公共事件应急管理机制如图1所示。

4 数字化赋能与突发公共事件合作治理系统构建

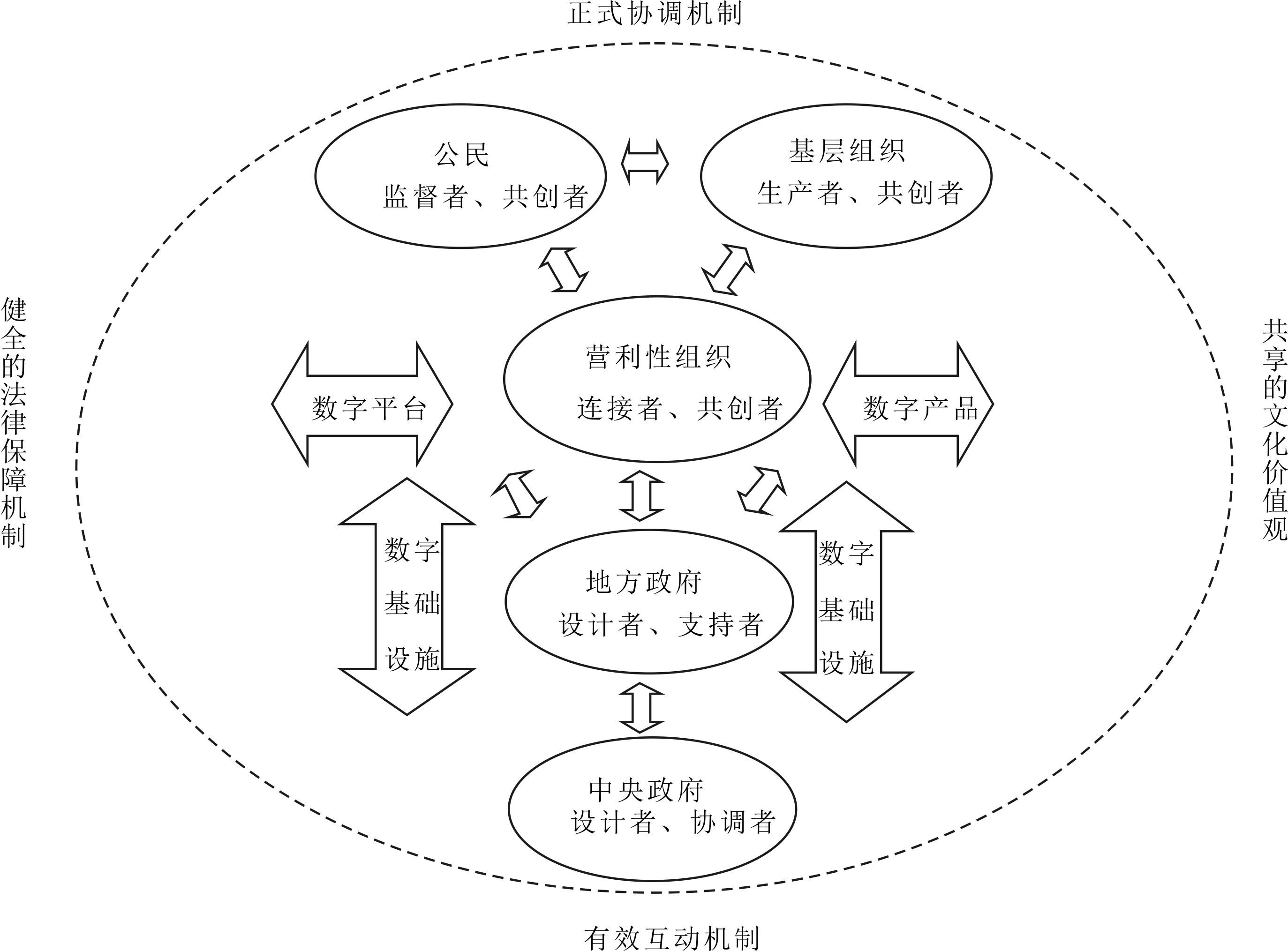

值得注意的是,数字技术在发挥作用的同时,也不可避免存在一些负面效应,如侵犯个人隐私、传播虚假信息等,极易造成社会资源浪费。因此,需要建立一定的约束机制,规范主体间关系,弘扬信任文化,降低交易成本。在面临突发公共事件时,我国已建立了具有中国特色的应急管理体系,充分体现出制度的先进性。基于公共突发事件的破坏性、衍生性、扩散性、社会性等特点,需要跨越自上而下的科层治理藩篱,在数字技术赋能下,构建多主体参与、高效协作的合作治理系统,如图2所示。

4.1 系统目标

提升应急能力是推进国家治理体系和国家治理能力现代化的重要内容。按照“元治理”理论,突发公共事件合作治理系统是在强调政府责任的基础上,通过制度设计调动市场力量、社会力量广泛参与,实现事前、事中、事后全过程管理。利用数字化赋能构建突发公共事件合作治理系统,需要将大数据、5G通讯、区块链和人工智能等技术应用于应急管理领域,促进我国应急管理数字化转型。从“治理”一词的含义看,这一系统更加突出集体性、协作性和责任意识,即利用数字基础设施和数字平台实施电子治理,协调、鼓励多主体通过协作创新提升整个系统价值共创。通过定义关键参与者角色,设计参与者间交互机制、调整内部交互流程等方式实现资源共享,将突发事件对社会经济、人民财产安全的影响降至最低。

4.2 合作治理主体与角色

(1)政府。作为公共服务、公共产品的提供者和管理者,政府部门是应急管理主导者和第一责任人。总体来看,我国已基本形成比较完善的应急管理体系。尤其是应急管理部的成立,改变了以往救援指挥权由临时成立的委员会担任的局面,具有里程碑式意义。但从具体执行情况看,各省区虽然设置了省、市政府应急管理办公室,但县级以下的应急管理机构和组织协调工作还不健全,相关制度法规还有待完善。政府应急管理工作需要调度的部门跨度大、调度系统多,但跨部门平台少、部门融合少。这就对政府应急管理系统建立、流程梳理、职能转变提出了较高要求,也为数字化进一步赋能政府应急管理能力提供了重要契机。政府在应急治理过程中应充当治理规则制定者、协调利益平衡者、检验治理监督者等角色,集结和调动专业机构和社会力量配合开展具体的应急处置工作。在中央政府提供战略规划和宏观指导的基础上,地方政府需要根据本地需求,加快数字基础设施与数字平台建设,发挥大数据、人工智能、云计算等数字技术在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面的作用。同时,确保多元主体能更加积极地通过有效渠道参与公共事务应急管理。

(2)基层组织。基层组织包含居委会、社会组织、其它自组织等公共事务管理组织。随着我国社会治理重心的下移,基层组织在现代化治理结构中发挥着越来越重要的作用,其是突发公共事件应急管理体系的中坚力量。基层治理体系的完善对于常态下公民参与预警机制构建、突发事件紧急动员与社会自救能力提升起到至关重要的作用。但从基层组织参与应急管理实际效果看,在此次疫情中,自上而下的社会动员、干部下沉和对口支援等一系列机制在社区防疫中发挥了关键作用,彰显了举国体制在统筹和执行层面的制度优势。但疫区基层组织初期治理混乱、社会组织公信力受到质疑等一系列问题则凸显出基层组织在合作治理中地位的缺失。事实上,我国大部分社会组织还处于自组织、自生长状态,与政府合作有限,或在与政府合作中“管控—依附”关系明显,手段形式单调,基层组织权责定位不清、各自利益分化导致在突发公共事件中无法发挥应有作用。因此,基层组织应从提升自身造血功能开始,提供更多有效的公共安全服务产品,采取更加周密精准、更加管用有效的信息技术措施,提升网格风险防控能力;另外,加强与政府机构合作,广泛动员民众参与自救与抗灾活动,从而进一步转变自身定位与角色。

(3)营利性组织。企业是国家治理的有机组成部分,也是社会治理的重要主体。企业主体中的特殊类别,如社会企业以其社会使命和盈利模式,具有参与社会治理的天然优势,但对大多数商业企业来说,参与合作治理的动机与途径略显不足。在突发事件应急管理中,商业企业主要通过向基金会捐钱捐物等方式参与社会救助。在数字化赋能背景下,企业参与社会治理的最好方式就是利用手中先进的产品,以连接者身份,为推进社会治理提供优质的技术服务。尤其是在构建复杂电子治理系统中,更需要企业与政府合作。我国目前部分应急技术装备仍存在缺口,关键核心部件和针对复杂环境的智能成套装备仍然受制于人,更需要企业坚持自主创新,在微服务架构、移动平台、DevOps及AIoT等新技术领域加大投入,前瞻性建立技术优势。同时,以更加积极的姿态进行公私合营,与政府部门展开通力合作,努力为提升国家应急管理系统治理能力作出新贡献。

(4)公民。无论作为受益者还是贡献者,公民都是公共突发事件应急管理系统的重要参与者,他们在治理结构中还扮演着监督者、评价者、实施者、创新者的角色。在传统应急管理体系中,公民主要作为受益者和被管理者而存在。基于参与意识、参与机制、法律保障、文化价值观等因素,我国公民参与公共事件应急管理的程度远远不够。个体公民与整个应急管理系统具有目标契合性、动机内生性、行动一致性等特点,在数字化赋能背景下,数字平台和数字基础设施完善为公民参与应急管理系统、实现价值共创提供了全新路径与契机。在电子治理系统中,个体参与社会治理的动机、渠道、能力都得到进一步提升,公民无论在应急管理系统还是社会治理中必将发挥越来越重要的作用。

4.3 合作治理机制

(1)正式协调机制。我国应急管理系统亟待从“条块化、碎片化”应急管理模式向“系统化、综合化”模式转变,数字技术可为其布局提供支持。随着电子治理平台价值的凸显,政府在应急管理系统构建中需要发挥顶层设计作用,将区块链技术与大数据、人工智能结合,解决应急资源配置管理不合理、医疗数据共享困难、多方信任协作缺乏、安全保障不足等问题。从目前状况看,我国应急管理基础设施和平台亟待完善。尤其是地方应急管理体系,应依托我国国情有计划有步骤地进行。根据“属地管理”基本原则,地方政府应该在数字基础设施建设中主动发挥作用,寻找本地解决方案,产生一定效果之后再在全国范围内推广。这一数字化解决方案可通过政府采购、模块化外包或借助与第三方私有供应商合作完成。突发公共事件应急处置要求在短期内处理来自不同领域、不同层级的巨量信息,对信息全面性和联络及时性、可靠性、安全性均提出了较高要求。对政府部门而言,公私合营是完成复杂数字平台开发和管理的重要手段。通过数据集成化和管理平台化建设,不仅能够打通政府各部门的沟通鸿沟,实现数据共享、预警监测、统一指挥等交互;更为重要的是,还可以利用数字平台给其他相关治理主体,如社会组织、个体公民等提供社会参与的接口。政府需要在这一过程中转变职能,由生产者、管理者向监管者、服务者转变。通过顶层设计、规则制定、资金支持、项目监管等手段,协调、鼓励多主体参与者协作创新,以实现系统总目标。我国不少地区省市政府虽然建立了应急管理平台,但与县市、乡镇无节点,无法发挥应急管理平台应有的作用。因此,加强与私营企业合作,加快数字政务建设是当下政府工作的重中之重。同时,更新治理理念、转变政府职能也是突发公共事件合作治理系统构建中需要长期坚持和改革的方向。

(2)有效互动机制。生态系统治理的目的在于协调、鼓励多主体通过协作创新提升整个生态系统的价值共创。在基于数字基础设施构建的电子治理平台下,政府需要设计出有针对性的治理机制,促进多方治理主体自主贡献,实现产品互补和服务共创,以满足突发事件应急管理动态需求。由于突发公共事件的社会属性,大多数参与者都具备主动参与的内在动机。政府需要提供数字化接口,优化主体参与的可能性与便利性,促进主体间交流与合作,搭建政府、企业、社会机构信息交流机制与管理平台;通过数字平台改进与完善、数字产品创新与创造,为参与主体和政府部门、参与主体间交互提供公开、高效的渠道。构建社会力量参与应急救援制度安排,建立社会力量、企业力量参与救援准入、补偿、奖励等机制,充分发挥社会力量在应急救援中的作用。另外,将区块链和制度有机结合,通过“共票”机制实现对主动上报、主动干预行为的有效激励,探索新一代主动疾控预警预测体系。基于数字技术的电子治理系统的最大特点在于系统可生成性。所谓可生成性,是指在不需要任何系统发起者输入的情况下,一个独立系统创建、生成或产生新输出、结构或行为的能力[23]。参与者在自主贡献、自主创新的基础上,有助于实现整个系统的可持续运作。因此,在数据化、平台化改造的应急管理系统中,需要给地方政府、基层管理主体更大的探索和创新空间。培育和提升公众自救互救能力、社区参与能力,在赋权增能的基础上,让更多社会、市场、个体力量参与到应急治理过程中。

(3)健全的法律保障机制。合作治理是一个复杂、动态、长期的系统性工程。从发达国家的做法看,系统化、全方位、多层次的突发公共事件应急法律体系是应急管理系统发挥作用的重要保障。《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》等法律已经为国家和地方应急管理活动开展提供了根本性参照,但大多是宏观方向指导,对应急管理和风险防控中具体行业定额、标准规范、技术规程等不够详尽。尤其对于多主体合作治理来说,法律保障是参与主体明确身份、强化动机、减少风险的重要依托,直接影响治理效果,因此可建立安全风险评估机制,创新风险隐患举报机制,探索建立“吹哨人”和内部举报人制度。除在社会治理层面赋予相关参与主体法律保障与规范外,政府还需要设计和应对基于数字平台的电子治理可能出现的一系列新规范、新问题。数字化政务是一把双刃剑,在造福公民的同时,也可能会被不法分子钻空子。中国目前正稳步推进网络安全和信息化领域立法进程,加快由数据驱动的智慧城市应急管理模式变革。在数字化应急平台构建和运行过程中,本着“以人为本、试验先行”的原则,用解决实际问题的经验反推法律法规调整与完善;政府以更加专业、高效的服务和强烈的责任意识出台相关法律机制与保障,逐步培育适合中国国情的电子治理法治环境。

(4)共享的文化道德准则。面对突发灾难或其它重大事件,正是凝炼和铸造中华民族团结协作精神和强大凝聚力的关键时刻,也丝毫不会动摇华夏儿女追求“中国梦”的信心和决心。突发公共事件的衍生与扩散,使得每一个参与者都难以独善其身,需要从社会层面培养居安思危的意识,弘扬面对灾难精诚协作的社会风气。对商业企业来说,除提高组织韧性、增强面对抵御突发事件和不确定风险的能力外,更需要以社会企业的标准要求自己,将社会责任和商业责任有机结合,高效、敏捷地响应和解决层出不穷的新问题。在数字生态背景下,开放精神本身就是竞争能力,协作机制本身就是组织优势。在此次新冠肺炎疫情中,阿里巴巴、京东、小米、字节跳动、快手等公司的表现已说明了这点。对于直接参与灾害救助的社会组织和专业群体(如医护人员),需要借助数字化力量进一步武装其专业性,发扬专业精神,包括知识专业性、专业实践力、专业自主权、公众服务和专业使命感[24]。数字技术不仅赋能专业群体夯实专业管辖权,还将进一步通过公开、透明的沟通方式增强社会组织与专业群体社会公信力,节约社会成本,强化群体专业身份认同。对广大公民来说,除激发个体社会事务参与动机外,公民应急意识和自救能力培养也是应急文化建设的重要内容。应急文化内容包括在开展突发公共事件应急活动中涉及到的意识形态、价值观念、伦理道德及行为准则等,使广大公民在危机来临之前有积极的预警意识和信息反馈通道;危机来临之时,具备积极应对的心态和正确的处理能力,包括自救和利用数字资源参与救援的能力;在危机之后,拥有迅速恢复的信心和灾后重建的行动能力,从而从根本上降低重大突发事件带来的伤害,发挥公民在整个应急响应系统中的积极作用。

5 结语

此次新冠肺炎疫情防控战向全世界展示了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的优越性,也发现了数字技术在突发公共事件管理中的巨大应用空间。目前,我国应急管理数字化转型已取得初步进展,但总体上还处于静态过程,没有产生动态效应。未来,需要进一步发挥AIoT、大数据、云计算、区块链等新兴数字技术在应急管理中的重要作用,构建多主体参与、高效协作的应急管理合作治理系统,在提升我国应急管理数字化转型的同时,为实现应急治理能力现代化、国家治理能力现代化作出重要贡献。

参考文献:

[1] 董幼鸿.社会组织参与城市公共安全风险治理的困境与优化路径——以上海联合减灾与应急管理促进中心为例[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2018,47(4):50-57.

[2] 刘聪聪.突发自然灾害应急响应中政府与社会组织的合作研究——以九寨沟地震为例[D].济南:山东大学,2018.

[3] 曾宇航.大数据背景下的政府应急管理协同机制构建[J].中国行政管理,2017(10):155-157.

[4] 马奔,毛庆铎.大数据在应急管理中的应用[J].中国行政管理,2015(3):136-141+151.

[5] 李丹阳.大数据背景下的中国应急管理体制改革初探[J].江海学刊,2014(2):118-123+239.

[6] 鞠京芮.电子治理生态系统的治理机制及多主体交互模式研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学,2019.

[7] 于晓宇,肖一凡,陶奕达,等.提高组织韧劲——企业如何应对公共突发事件(2020-2-23)[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/GKb2Gb2Prq8WxxTQtvGNhg,2020.

[8] 王飏.和谐社会视角下多中心治理理论的内在缺陷及启示[J].湖南财经高等专科学校学报,2010,26(3):21-23.

[9] JESSOP B.Capitalism and its future: remarks on regulation,government and governance[J].Review of International Political Economy,1997,4(3):561-581.

[10] PETERSON N A,LOWEJ B,AQUILINOM L,et al.Linking social cohesion and interactional empowerment: support and new implications for theory[J].Journal of Community Psychology,2005,33(2):233-244.

[11] MALONE T W.Is Empowerment just a fad? control,decision making,and information technology[J].Sloan Management Review,1997,38(2) : 23-25.

[12] YUKSE M,MILNE G R,MILLER E G.Social media as complementary consumption: the relationship between consumer empowerment and social interactions in experiential and informative contexts[J].Journal of Consumer Marketing,2016,33(2) :111-123.

[13] LEONG C,PAN S L,RACTHAM P,et al.ICT-enabled community empowerment in crisis response: social media in thailand flooding 2011[J].Journal of The Association for Information Systems,2015,16(3):174-212.

[14] ZIMMERMANM A,ZAHNISER J H.Refinements of sphere-specific measures of perceived control: development of a sociopolitical control scale[J].Journal of Community Psychology,1991,19(2):189-204.

[15] DRURY J,REICHER S.Collective psychological empowerment as a model of social change: researching crowds and power[J].Journal of Social Issues,2009,65(4): 707-725.

[16] HEIMANS J,TIMMS H.Understanding “new power”[J].Harvard Business Review,2014,92(12):48-56.

[17] MAJCHRZAK A, JARVENPAA S, HOLLINGSHEAD A.Coordinating expertise among emergent groups responding to disasters[J].Organization Science,2007,18(1),147-161.

[18] 李明.大数据技术与公共安全信息共享能力[J].电子政务,2014(6):10-19.

[19] 庄瑞雪.大数据背景下突发事件应急管理平台建设研究[D].长春:长春工业大学,2018.

[20] NAMBISAN S.Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2017,41(6):1029-1055.

[21] TIWANA A,KONSYNSKI B,BUSH AA.Platform evolution: coevolution of platform architecture,governance,and environmental dynamics[J].Information Systems Research,2010,21(4):675-687.

[22] KALLINIKOS J,AALTONEN A,MARTON A.The ambivalent ontology of digital artifacts[J].MIS Quarterly,2013,37(2):357-370.

[23] LOUKIS E,CHARALABIDIS Y,ANDROUTSOPOULOUA.Promoting open innovation in the public sector through social media monitoring[J].Government Information Quarterly,2017,34(1): 99-109.

[24] 贾良定.中国企业专业化管理研究系列之3|什么是专业精神(2020-02-21)[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/anB1i-_FeuoF4ncim2G3UA.

(责任编辑:王敬敏)