0 引言

人力资本作为经济增长源泉,在学术界已达成普遍共识[1]。改革开放40余年,我国国内生产总值、人力资本存量年均增长率分别为9.5%和7.52%。显然,人口红利是中国经济腾飞的助推器。值得注意的是,GDP与人力资本存量比率仅从1985年的6%增至2015年的10%。可见,中国人力资本虽具存量优势,但整体利用效率偏低。这是我国新常态阶段人力资本投资战略面临的重大问题。

诚然,改善人力资本投资效率须先厘清人力资本与经济增长的内在关系。但针对相关机制的既有研究仍存一定分歧。He[2]基于规模报酬不变的熊彼得增长模型发现,在不考虑融资约束情况下,人力资本积累可有效推动技术进步和经济增长。而基于跨国样本的研究表明,相比技术创新渠道,人力资本存量优势是跨国增长率的重要保障[3]。上述分歧使大量研究转向空间视角,如Marta[4]基于西班牙1980-2007年区际面板数据发现,人力资本可通过研发活动间接促进周边地区全要素生产率提高;而Alberto & Moritz[5]研究表明,人力资本增长会通过稀释效应抑制邻区TFP。显然,空间机制的引入本质上仍未解决这种分歧。分歧产生的直接原因是忽略异质型人力资本的边际报酬差异,深层原因是现阶段中国经济增长动力正由要素数量驱动转向创新驱动[6]。那么,不同类型人力资本推动中国经济增长的渠道一样吗?作为经济增长动力,其在新常态前后有差别吗?为回答上述问题,本文将人力资本异质性与经济发展阶段差异纳入经济增长的同一框架,从招生率和人均收入两个维度全面探究异质型人力资本推动中国经济增长的方式(要素驱动或创新驱动),并基于阶段差异视角进一步考察相应机制的演进。相关结论不仅有助于理解不同人才对经济增长的贡献方式,更有助于揭示政府应如何调整教育政策、公共支出,从而实现人力资本投资的帕累托改进以及新常态阶段经济高质量发展。

1 文献综述

1.1 异质型人力资本界定与测度

人力资本的经济学含义是指凝结在个体身上无形的能力、健康、知识、经验、技能等。相应地,异质型人力资本是指具有边际报酬递增的人力资本。值得注意的是,人力资本的边际报酬属性会随着经济发展逐步递减[7]。因此,异质型与同质型人力资本的质差是相对的,具有阶段性特点。

目前异质型人力资本测度方法有3种:成本法、收入法和教育指标法。成本法是用与人力资本发展相关的支出测度不同类型人力资本;收入法则以预期个人终身收入的现值衡量异质型人力资本;教育指标法本质上视知识为异质来源 [8]。由于成本法估计人力资本时涉及的折旧率难于确定,因而通常用平均教育年限测度其异质性。此外,收入法因其度量单位与边际报酬一致,具备一定普适性。

1.2 异质型人力资本与经济增长

从传统理论看,人力资本对经济增长的作用机制包括3种:以要素投入方式作用产出的卢卡斯机制(下文简称数量驱动机制)、以全要素生产率方式作用产出的尼尔森—费尔普斯机制(下文简称创新驱动机制)以及两者的联合机制[9-11]。考虑异质性后,相应机制仍会成立吗?从定义看,区别于同质人力资本,异质人力资本是更高级的人力资本,具有边际收益递增性,通过更有效率的方式作用于经济增长。刘洁等[12]基于2005-2015年中国省际面板数据发现,OFDI技术溢出有助于发挥高等人才研发效应,进而提高全要素生产率。那么,基础教育一无是处吗?Matthias等[13]基于64个低、中等收入国家面板数据发现,城市化水平较高的沿海地区,基础人力资本的数量驱动机制不显著。而邓俊荣和龙蓉蓉[14]基于中国省际的实证结果表明,东、中、西部地区基础人力资本的要素渠道均显著地推动经济增长。可见,在不考虑阶段差异情况下,只有高级人力资本以技术进步方式稳健地作用于经济增长,而基础人力资本的数量驱动机制并不稳健。从全局看,基础人力资本的卢卡斯机制理应成立,但义务教育普及使得初等教育基本覆盖大部分劳动力,因而将初等教育作为基础人力资本代理变量,本质上仍是忽略异质性的有偏结果,更深层原因是新常态阶段基础人力资本的成本优势和人口红利正逐步削弱。

随着经济逐步迈入新常态阶段,为顺应产业结构升级、推动经济高质量发展,对人力资本积累提出了新要求。从动力来源看,劳动力成本上升以及行业面临的竞争环境,促使多数产业由劳动密集型向资本密集型乃至技术密集型产业转型,导致对研发、技术人员需求日益攀升,因而数量驱动不再是关注重点,创新驱动正成为持续发展的核心动力。从产业发展变迁看,产业结构升级依赖于要素结构升级,这是因为高质量人才是推动技术进步、产业结构优化的重要力量[15]。那么,是否意味着人力资本高级化一定伴随着技术创新或产业升级呢?阳立高等[16]指出,人力资本与产业结构不匹配会制约升级步伐并阻碍经济增长。从微观层面看,外部融资约束会通过降低高级人才的研发激励从而抑制TFP和技术创新,而且技术人才的研发效率还与企业内控有效性相关[17]。显然,高级人力资本对新常态阶段经济发展意味深长,但受内外部环境约束,其对经济持续增长的作用机制仍有待深化。

综上,人力资本虽是经济增长的重要动因,但其对经济增长的作用机制仍存分歧。原因之一是代理变量选取存在争议,深层原因在于人力资本异质性的阶段性特质使其在不同阶段发挥不同作用。因此,本文将从教育、收入两个维度,在区分高级人力资本与基础人力资本前提下,利用省际数据从全局和分阶段两个视角全面深入探究异质型人力资本对经济提速的机制演进。

2 理论推导与研究假设

2.1 人力资本存量与经济增长

本文以扩展版索罗增长模型为起点,进行理论推导。

Y(t)=A(t)K(t)αH(t)βL(t)γ

(1)

其中Y(t)为产出,K(t)为资本,H(t)为人力资本,L(t)为普通劳动力,A(t)是技术水平。为简化分析,假设L(t)、A(t)分别以n、g的速度外生增长。

L(t)=L(0)ent

(2)

A(t)=A(0)egt

(3)

对(1)两边同时除以L(t),得到人均产出的表达。

(4)

其中, 表示人均实际产出,

表示人均实际产出, 表示资本劳动比,

表示资本劳动比, 表示人均人力资本,对(4)两边取对数得到式(5)。

表示人均人力资本,对(4)两边取对数得到式(5)。

ln(yit)=ln(Ait)+βi1ln(kit)+βi2ln(hit)+βi3ln(Lit)+εit

(5)

其中 将式(2)和(3)代入(5)并作差分得式(6)。

将式(2)和(3)代入(5)并作差分得式(6)。

Δln(yit)=git+βi1Δln(kit)+βi2Δln(hit)+βi3nit+εit

(6)

人力资本对经济增长的数量驱动机制本质是将人力资本视为产品生产要素投入,通过内在和外在效应发挥要素的边际贡献从而促进经济增长。其中,内在效应是指人力资本通过教育投资提升自我收益而实现;外在效应是指通过专业化生产某种商品,从而在实践中获取人力资本。基于OECD国家的相关研究证实了数量驱动机制的内在效应[18]和外在效应[19],即劳动人口受教育年限每增加1年,人均GDP增加6%,并且在产业专业化驱使下相应数量驱动作用变强。

综上数学推导和理论分析,得出相应基准方程和理论假设。其中,基准方程为式(6),βi2表示数量驱动力(卢卡斯机制),gi为第i个省份或地区技术进步的外生增长率,nit为人口增长率。相应理论假设如下:

H1a:人力资本存量以要素(数量驱动)方式推动经济增长。

与此同时,Nelson & Phelps[9]提出的创新驱动机制,视人力资本为技术生产关键投入,通过技术进步方式间接作用于经济增长。而基于技术创新、技术吸收、技术扩散等角度的相关研究均证实创新驱动机制的科学性。比如从微观角度看,通过企业的再教育、培训计划有助于加强人力资本产权效应和创新效应[20];从区域层面看,贸易开放与人力资本的交互作用是提高本土企业技术吸收能力和技术扩散能力的助推器[21-22]。可见,理论上,全局阶段人力资本存量亦可通过创新驱动机制发挥作用。据此提出如下假设:

H1b:人力资本存量以全要素(创新驱动)生产率方式推动经济增长。

与创新驱动机制相应的理论模型推演如下:①假定技术增长率同时取决于人力资本hit的冲击以及技术差距,技术差距表示为[Ti(t)-Ai(t)]/Ai(t)详见式(7);②假定技术水平 Ai(t)是hit的递增函数且技术进步率gi(hit)是hit的对数函数,因而可将式(4)改写为式(8)、(9);③对式(9)作差分处理并代入技术进步率gi(h)、人口增长率nit,可得式(10)、(11)。式(11)为第二个基准方程,其中βi2表示人力资本存量的创新驱动力。

(7)

(8)

ln(yit)=lnA(hit)+βi1ln(kit)+βi2ln(Lit)+εit

(9)

Δln(yit)=g(hit)+βi1Δln(kit)+βi2nit+εit

(10)

Δln(yit)=αi+βi1Δln(kit)+βi2ln(hit)+βi3nit+εit

(11)

2.2 异质型人力资本与经济增长

人力资本受城市化、产业结构等因素影响,呈现一定异质性。那么不同类型人力资本作用于经济增长的方式一样吗?从城乡格局看,改革开放很长一段时间内呈二元经济结构特点,普通劳动力十分充裕;从产业结构角度看,相比欧美发达国家,中国产业结构整体仍处在较低水平[23]。因此,大量普通劳动力主要以要素方式参与劳动及资本密集型产业,存量优势和成本优势使基础人力资本内在效应占主导地位。与此同时,为深化落实创新驱动战略,加快产业转型升级,对人力资本发展提出了新要求,即更高的研发能力、信息技术能力、创新能力等。显然,受过更高教育的高级(异质型)人力资本因其较强的技术消化能力、运用能力、创新能力,在推动产业结构升级、提高生产效率中发挥中坚作用。据此,提出如下研究假设:

H2:从全局看,基础人力资本、高级人力资本分别以数量驱动方式和创新驱动方式推动经济增长。

此外,与H2相适应的理论模型推演具体过程如下:①考虑异质性将人力资本存量分解为高级人力资本和基础人力资本,分别用ahit和bhit表示;②基于式(8)构建考虑异质性的理论模型及其对数形式,详见式(12)、(13);③假定g(ahit)为对数形式且用ahit替代hit,并对(13)作差分处理;④将ln(ahit)、nit代入差分式,可得与H2相匹配的基准模型——式(14),其中βi2、βi3分别代表基础人力资本的数量驱动力以及高级人力资本的创新驱动力。

(12)

ln(yit)=lnA(ahit)+βi1ln(kit)+βi2ln(bhit)+βi3ln(Lit)+εit

(13)

Δln(yit)=αi+βi1Δln(kit)+βi2Δln(bhit)+βi3ln(ahit)+βi4nit+εit

(14)

2.3 增长机制“两阶段”演进

人力资本的异质性随发展阶段变迁呈阶段性特质,且该种特质与产业结构、市场开放度、城镇化的阶段性差异密不可分。那么,经济增长在异质型人力资本影响下是如何演进的呢?首先,从产业结构变迁看,随中国经济减速换挡及后工业化推进,高级人力资本外溢效应逐步成为推动产业结构高级化的重要力量,在一定程度削弱了基础人力资本以要素方式的边际收益[23];其次,从市场开放程度看,新常态阶段市场开放程度更高、产业间竞争更激烈,迫使多数产业由劳动密集向资本密集乃至技术密集转型,从而使研发、技术型高级人力资本需求增加,同质型人力资本需求减少[24]。可见,市场开放程度提高可通过产业竞争效应倒逼人力资本结构高级化、合理化;在改革开放的中前期,城镇化在产业结构转型升级带动下,借助人才集聚效应实现人力资本快速积累,并同时体现在人力资本需求数量和质量上。但进入新常态后,许多省市人口数量已达相当规模,因而人力资本数量优势逐步消失,人力资本质量提升成为城镇化纵深演进、经济逼近稳态增长的关键因素[25]。值得注意的是,中国城镇化进程深受政绩考核影响,导致其脱离产业演进规律而造成低技能人力资本供给过剩,进而降低要素配置效率。因此,城镇化一方面借人才集聚效应加强异质型人力资本创新驱动力,同时产能过剩带来劳动力闲置加剧要素错配程度、削弱基础人力资本数量驱动力。综上三个方面机理分析,本文提出如下假设:

H3a:旧常态阶段,经济增长由基础人力资本和高级人力资本分别通过要素方式(数量驱动)和全要素生产率方式(创新驱动)实现;

H3b:新常态阶段,经济增长的持续动力仅通过高级人力资本作用于全要素生产率实现(创新驱动)。

3 经济新常态量化识别

尽管新常态一词源自西方,但在中国有其独特含义。Anping[26]较早对“经济新常态”作出界定,认为相比旧常态所呈现不可持续的高增长,经济新常态是符合经济规律的增长态势,相应GDP 增速不会太高但相对稳定,并把这种特点归纳为经济的结构性减速和新的稳定态势。因此,中国经济新常态应具备两个特征,即“新”度量经济增长速度的结构性改变、“常态”度量经济整体运行态势趋稳。借鉴王少林[27]的做法,从经济增长三因素出发(人力资本、实物资本和技术要素),依据上述特征对经济新常态作出科学判定。

3.1 人力资本

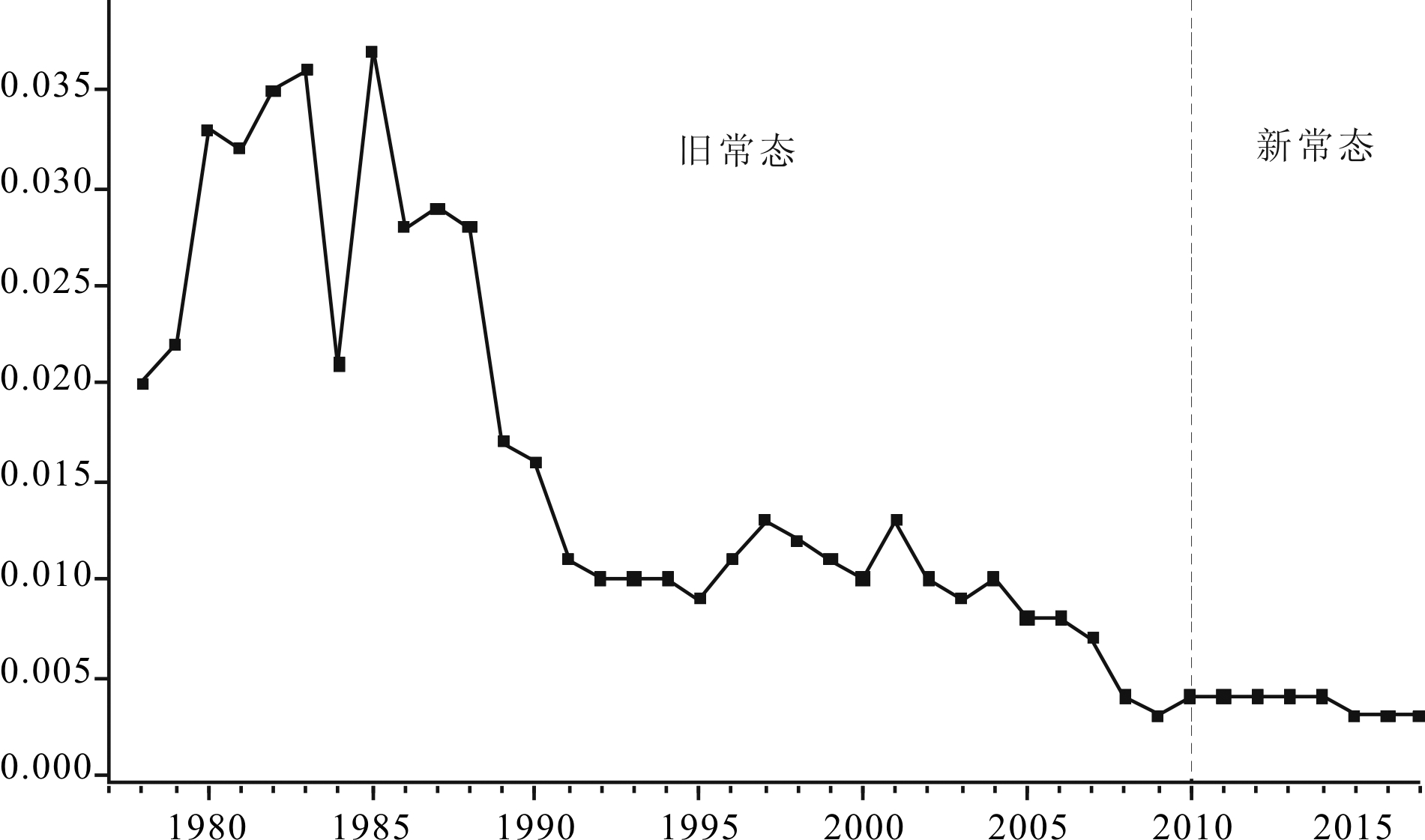

改革开放以来,劳动力参与经济活动的主要方式是就业,因而就业人口增长率合理刻画了人力资本的经济特征。从增长速度看,全局增速平均为1.4%,相比1978-2009年的1.7%,2010-2017年期间仅为0.3%,呈结构性下降;从增长率波动看,相比1978-2009年的0.01,2010-2017年平均仅为0.000 4,详见图1。因此,就业人口增长率在2010-2017年期间呈减速趋稳态势。

3.2 实物资本

改革开放以来,实物资本是中国投资拉动型经济保持高速增长的重要保证。因此,资本存量增长率合理刻画了实物资本的经济特征。在资本存量测算上参考单豪杰[28]的永续盘存法,具体公式如下:

Kt=It+(1-δt)Kt-1

(15)

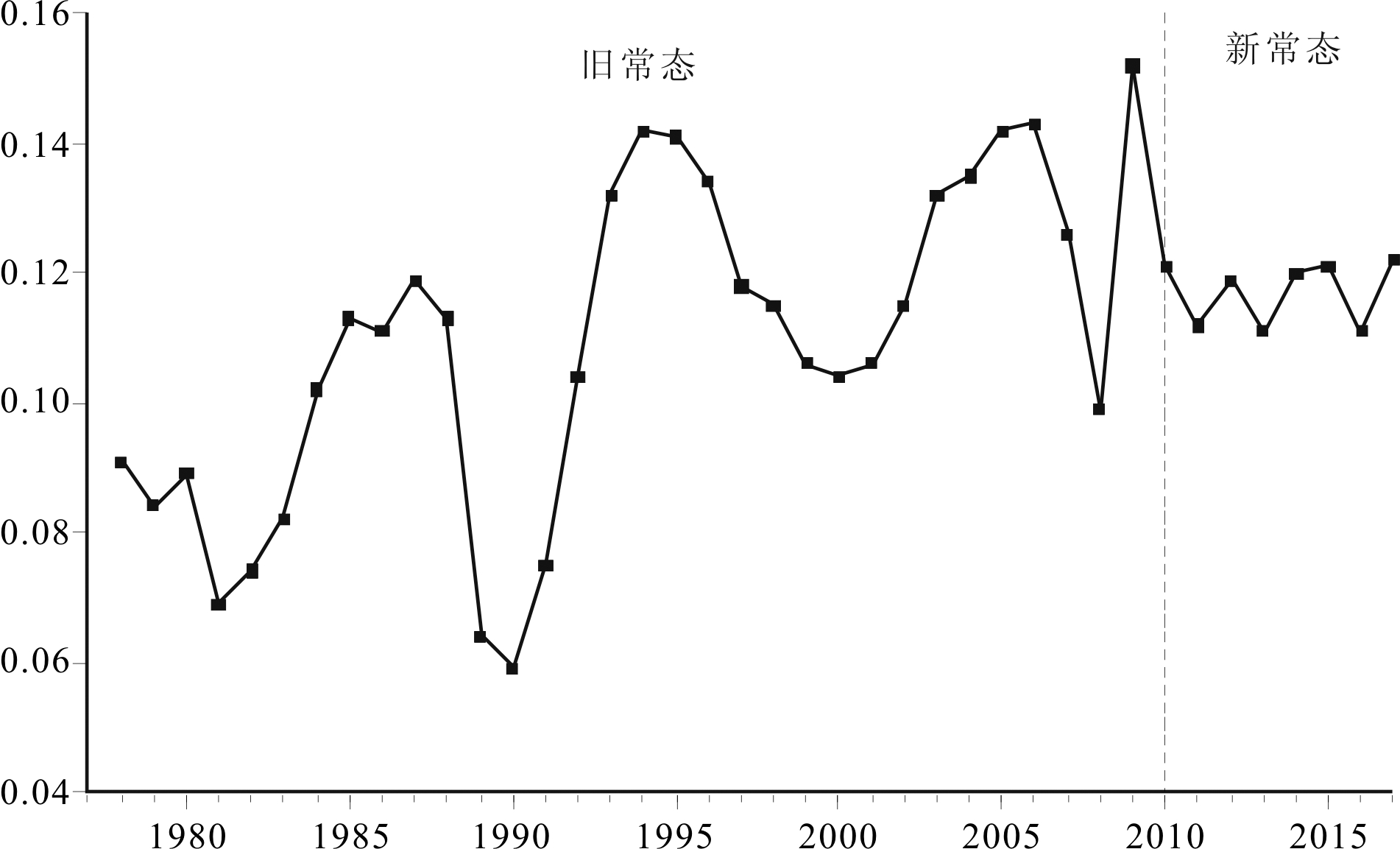

图2反映我国改革开放以来资本存量增长率变化趋势。从增长速度看,相比1978-2009年的10.77%,2010-2017年期间资本增长率有小幅变化,平均为11.74%;从增长率波动看,相比之前的0.025,2010-2017年平均仅为0.0043。因此,资本存量增长率在2010-2017年期间日趋平稳。

3.3 技术要素

全要素生产率作为经济增长的内生动力,其重要性不言而喻。参考王华[29]的研究,采取索洛余值法测算全要素生产率。图3反映我国改革开放以来全要素生产率增长变化。从增速看,相比前期的2.5%,2010-2017年增长率呈结构性减速,平均为-1.8%;从增长率波动看,从0.025降至0.003 5。因此,全要素生产率在2010-2017年亦日趋平稳。

可见,2010-2017年相比改革开放前30余年,经济呈明显降速、趋稳态势。据此界定经济新常态起点为2010年左右,之前阶段称为经济旧常态。

4 实证设计与结果分析

4.1 计量模型

本文尝试构建与理论相适应的计量模型群(16)(17)(18)检验前文提出的假设,式(16)检验H1a、式(17)检验H1b、式(18)可同时检验H2、H3a和H3b。

(16)

(17)

(18)

4.2 数据说明及变量选取

(1)数据说明。本文采集中国28个省(市、自治区)1987-2017年面板数据作实证检验,具体来源为《中国统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国教育事业统计年鉴》、《新中国60年统计资料汇编》、《中国人力资本报告》和各省市统计年鉴等。

(2)变量测度。本文旨在探究动力机制转换,参考邓俊荣和龙蓉蓉[14]的研究,用人均产出增长率作因变量,用教育型人力资本和收入型人力资本作核心自变量,用资本增长率、人均产出增长率的滞后一期、人均产出的滞后一期、人口增长率、交通密度、政府干预作控制变量,用产业结构、城镇化、开放程度作调节变量。具体如下:

教育型人力资本用招生率测度。高级人力资本用高等教育招生率表示,基础人力资本用中等及以下招生率表示,人力资本存量用初等、中等及高等教育招生率之和表示,详见式(19),Scaleitj为各级院校招生数,Ageitj为学龄人口数,j为院校等级。其中,1、2、3代表初等、中等和高等院校,中等院校含普通高中、初中、职中,初等院校指普通小学,学龄人口据历年新增人数及适宜学龄推算确定。

(19)

收入型人力资本用实际人均人力资本测度。由于农村居民获取高等教育、技能机会有限,因此选农村实际人均人力资本表示基础人力资本,用实际人均人力资本城乡差距表示高级人力资本,用城镇实际人均人力资本测度人力资本存量。

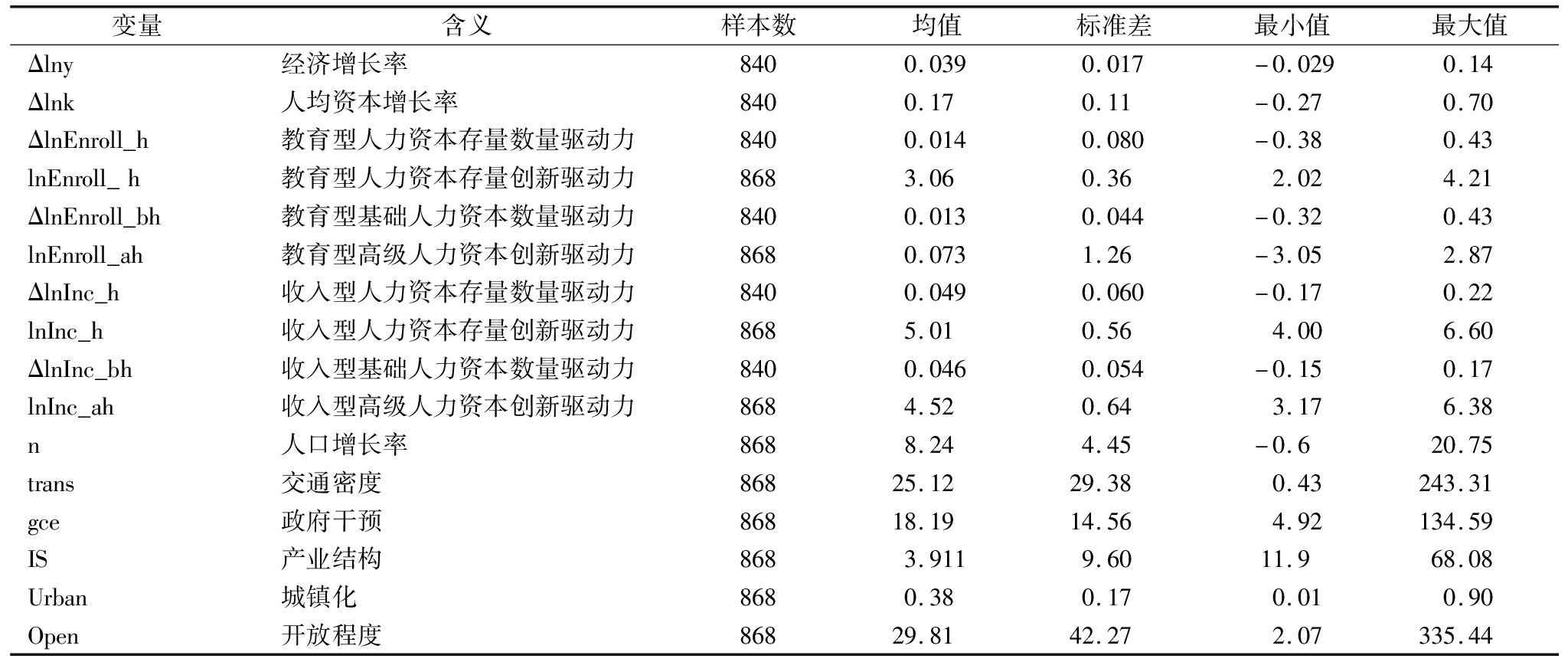

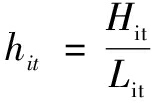

控制变量。资本存量测算详见上节,人口增长率用自然增长率表示,交通密度用(铁路营业里程+公路里程)/各省市总人口表示,政府干预用政府财政预算支出/各省市总产值表示,产业结构用第二产业附加值/地区生产总值表示,城镇化用城镇人口/总人口表示,开放程度用地区进出口贸易总额/地区生产总值表示。对相关绝对变量作对数处理得到如下实证变量,相应统计特征见表1。

表1 主要变量统计特征

变量含义样本数均值标准差最小值最大值Δlny经济增长率8400.0390.017-0.0290.14Δlnk人均资本增长率8400.170.11-0.270.70ΔlnEnroll_h教育型人力资本存量数量驱动力8400.0140.080-0.380.43lnEnroll_h教育型人力资本存量创新驱动力8683.060.362.024.21ΔlnEnroll_bh教育型基础人力资本数量驱动力8400.0130.044-0.320.43lnEnroll_ah教育型高级人力资本创新驱动力8680.0731.26-3.052.87ΔlnInc_h收入型人力资本存量数量驱动力8400.0490.060-0.170.22lnInc_h收入型人力资本存量创新驱动力8685.010.564.006.60ΔlnInc_bh收入型基础人力资本数量驱动力8400.0460.054-0.150.17lnInc_ah收入型高级人力资本创新驱动力8684.520.643.176.38n人口增长率8688.244.45-0.620.75trans交通密度86825.1229.380.43243.31gce政府干预86818.1914.564.92134.59IS产业结构8683.9119.6011.968.08Urban城镇化8680.380.170.010.90Open开放程度86829.8142.272.07335.44

4.3 估计方法

本文应用系统GMM估计参数,不仅可以捕捉经济增长的动态性,而且可以提高估计效率。系统GMM有一步法和两步法两种估计量,小样本数据两步法比一步法更有效[30]。因此,本文用两步法作实证分析,用一步法作稳健性检验。

4.4 结果分析

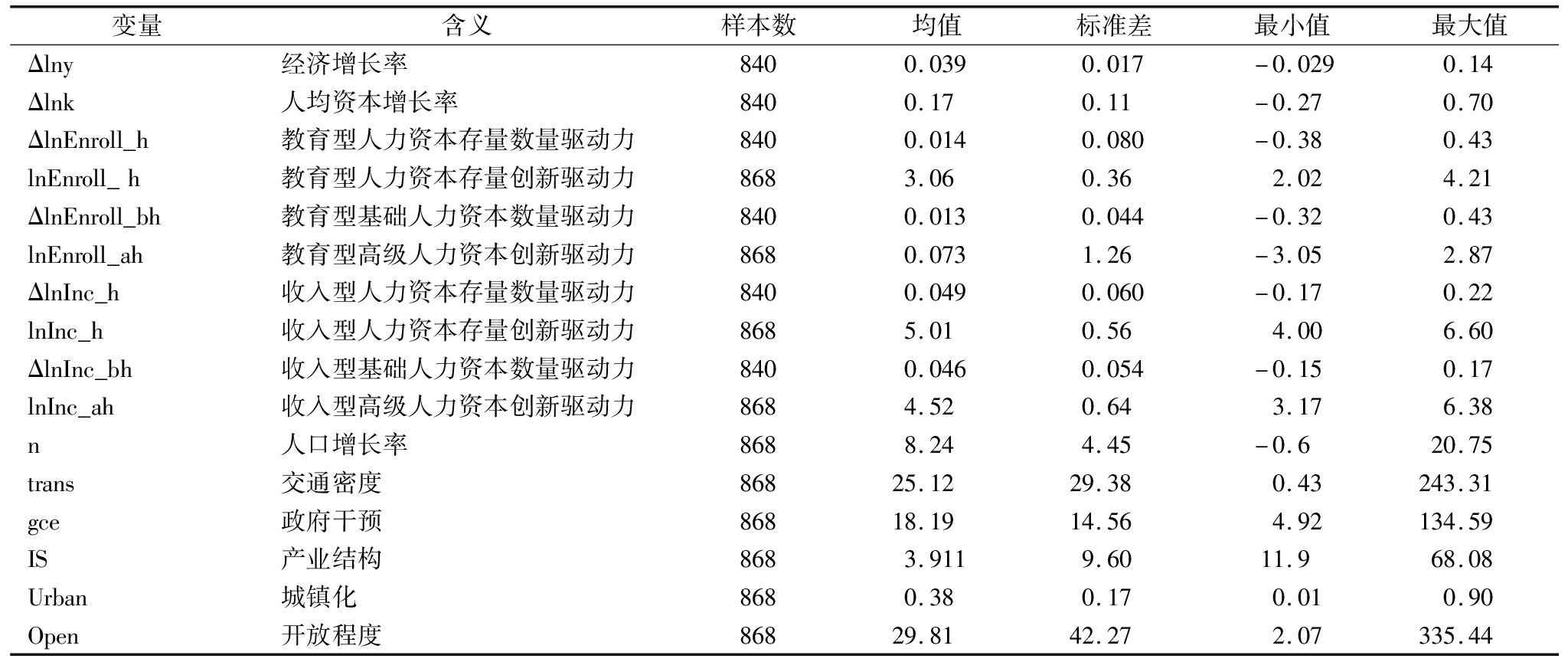

4.4.1 人力资本存量与经济增长的全局机制

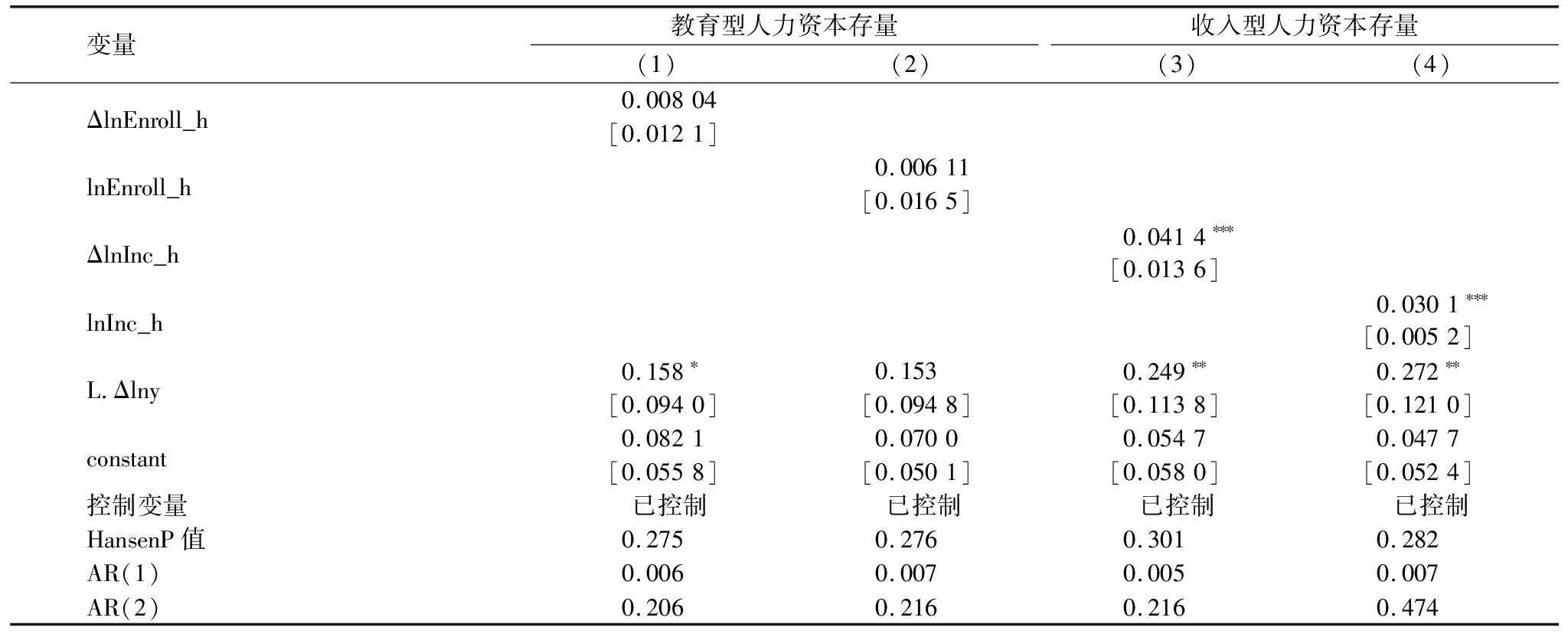

由表2模型(1)、(2)可知,1987-2017年以招生率测度的人力资本存量对中国省际经济增长的数量驱动力ΔlnEnroll_h及创新驱动力lnEnroll_h均积极但不显著,相应系数为0.008 04、0.006 11。因此,从招生率角度看,H1a和H1b不成立。收入型人力资本存量对经济增长的机制也类似吗?由模型(3)、(4)可知,其数量驱动力ΔlnInc_h及创新驱动力lnInc_h均积极且在1%水平上显著,相应系数为0.041 4、0.030 1。因此,从收入角度看H1a和H1b均成立。显然,不同测度方式下人力资本存量对经济增长机制存在分歧。

表2 1987-2017年人力资本存量与经济增长的机制

变量教育型人力资本存量(1)(2)收入型人力资本存量(3)(4)ΔlnEnroll_h0.00804[0.0121]lnEnroll_h0.00611[0.0165]ΔlnInc_h0.0414∗∗∗[0.0136]lnInc_h0.0301∗∗∗[0.0052]L.Δlny0.158∗0.1530.249∗∗0.272∗∗[0.0940][0.0948][0.1138][0.1210]constant0.08210.07000.05470.0477[0.0558][0.0501][0.0580][0.0524]控制变量已控制已控制已控制已控制HansenP值0.2750.2760.3010.282AR(1)0.0060.0070.0050.007AR(2)0.2060.2160.2160.474

注:***、**、*表示1%、5%和10%显著性水平;模型(1)(2)(3)(4)参数为二阶段GMM估计量,方括弧为参数标准误;控制变量包括人均资本增长率、人均产出的滞后一期、交通密度、人口增长率及政府干预等,下同

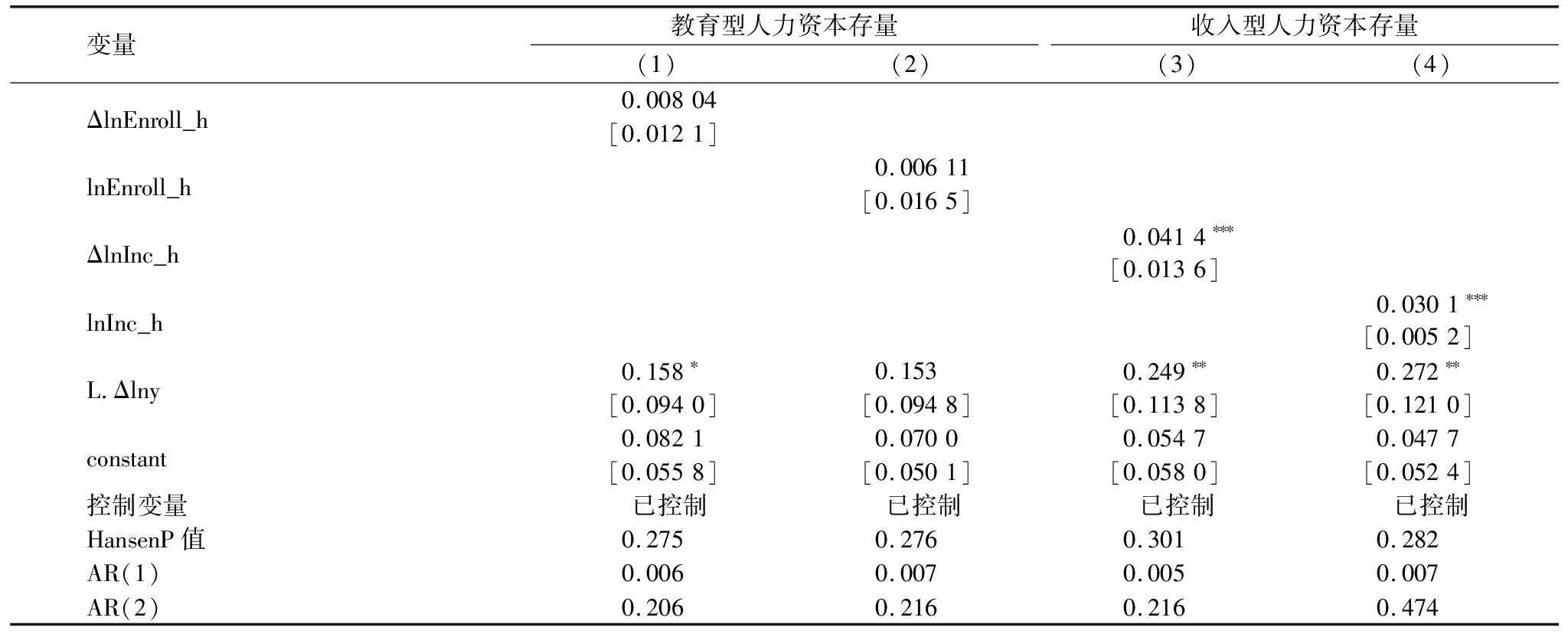

4.4.2 异质型人力资本与经济增长的全局机制

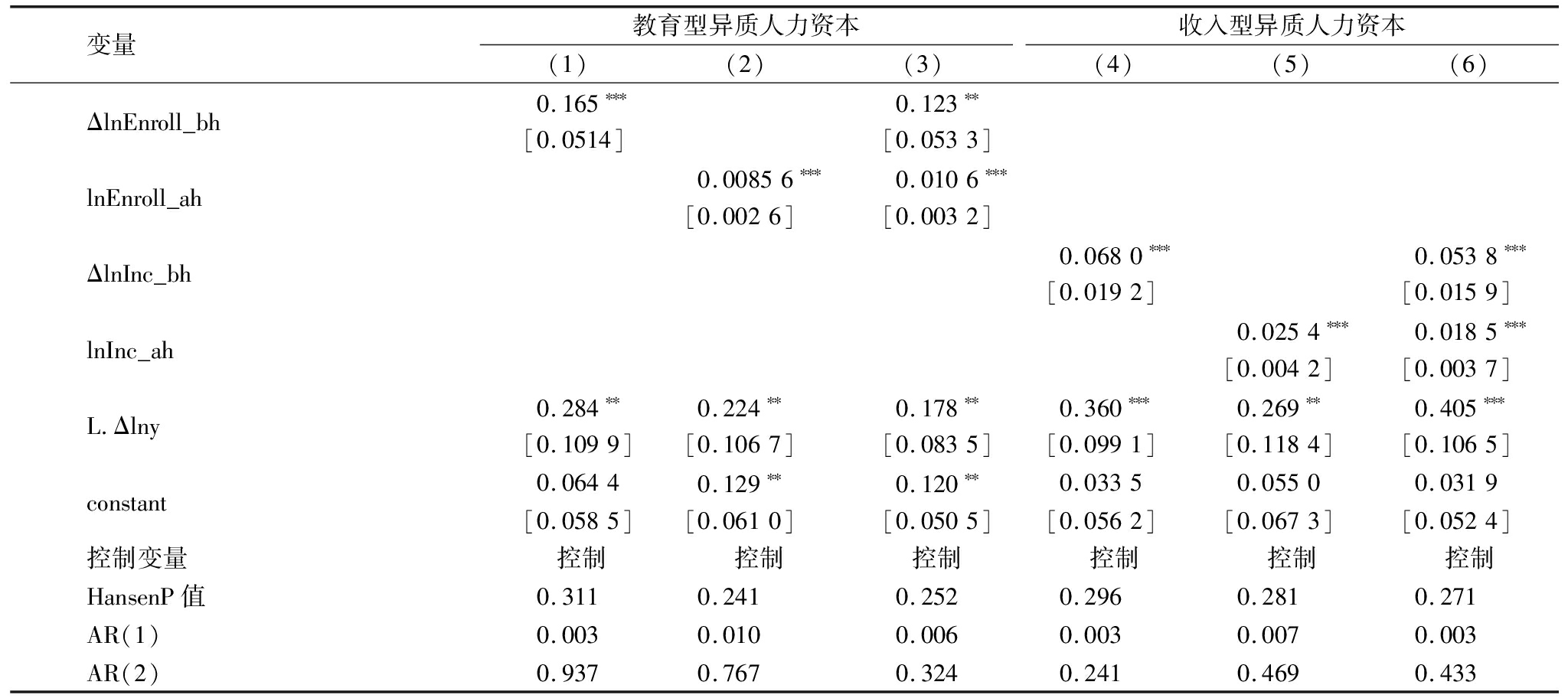

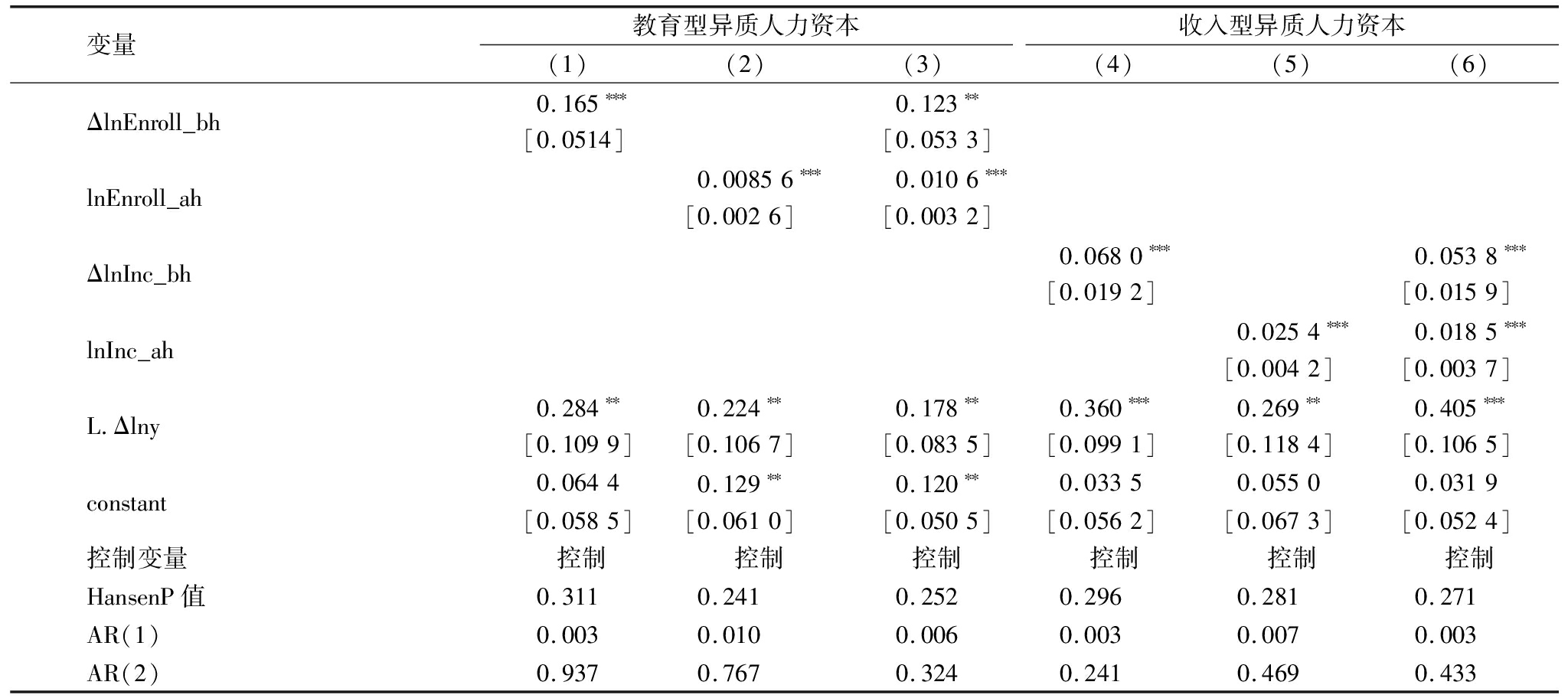

考虑异质性后机制会变吗?由表3模型(1)(2)(3)可知,无论是独立或联合机制,全局阶段(1987-2017年)教育型基础人力资本数量驱动力及高级人力资本创新驱动力均积极稳健。以联合机制为例,数量驱动力ΔlnEnroll_bh的值为0.123,高于质量驱动力lnEnroll_ah的值0.010 6。类似地,由(4)(5)(6)可知,无论是独立或联合机制,收入型基础人力资本数量驱动力及高级人力资本创新驱动力亦积极稳健。联合机制下数量驱动力的值为0.053 8,明显高于创新驱动力的值0.018 5,H2成立。

表3 1987-2017年异质型人力资本与经济增长的全局机制

变量教育型异质人力资本(1)(2)(3)收入型异质人力资本(4)(5)(6)ΔlnEnroll_bh0.165∗∗∗0.123∗∗[0.0514][0.0533]lnEnroll_ah0.00856∗∗∗0.0106∗∗∗[0.0026][0.0032]ΔlnInc_bh0.0680∗∗∗0.0538∗∗∗[0.0192][0.0159]lnInc_ah0.0254∗∗∗0.0185∗∗∗[0.0042][0.0037]L.Δlny0.284∗∗0.224∗∗0.178∗∗0.360∗∗∗0.269∗∗0.405∗∗∗[0.1099][0.1067][0.0835][0.0991][0.1184][0.1065]constant0.06440.129∗∗0.120∗∗0.03350.05500.0319[0.0585][0.0610][0.0505][0.0562][0.0673][0.0524]控制变量控制控制控制控制控制控制HansenP值0.3110.2410.2520.2960.2810.271AR(1)0.0030.0100.0060.0030.0070.003AR(2)0.9370.7670.3240.2410.4690.433

可见,全局机制呈现数量驱动为主导、数量质量双驱动的增长模式。一方面由于改革开放初期存在大量剩余劳动力,而义务教育普及、高等院校扩招致使人力资本数量和质量优势初步显现;另一方面,早期较低的城镇化水平、较小的城乡收入差距致使城乡居民主要以要素方式参与劳动及资本密集型产业,仅少数高级人才以技术方式参与技术密集型产业。因此,收入型人力资本也呈类似机制。

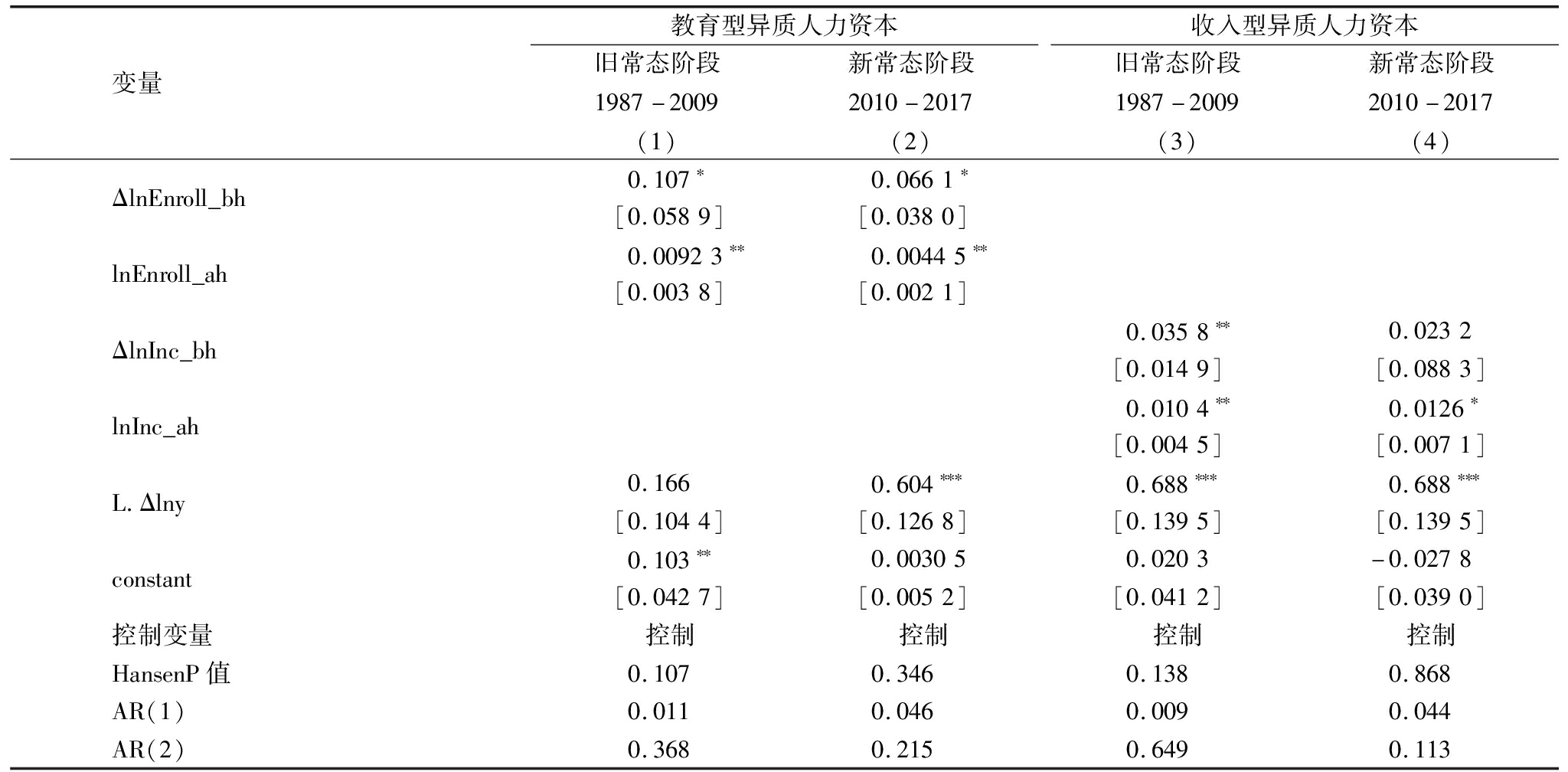

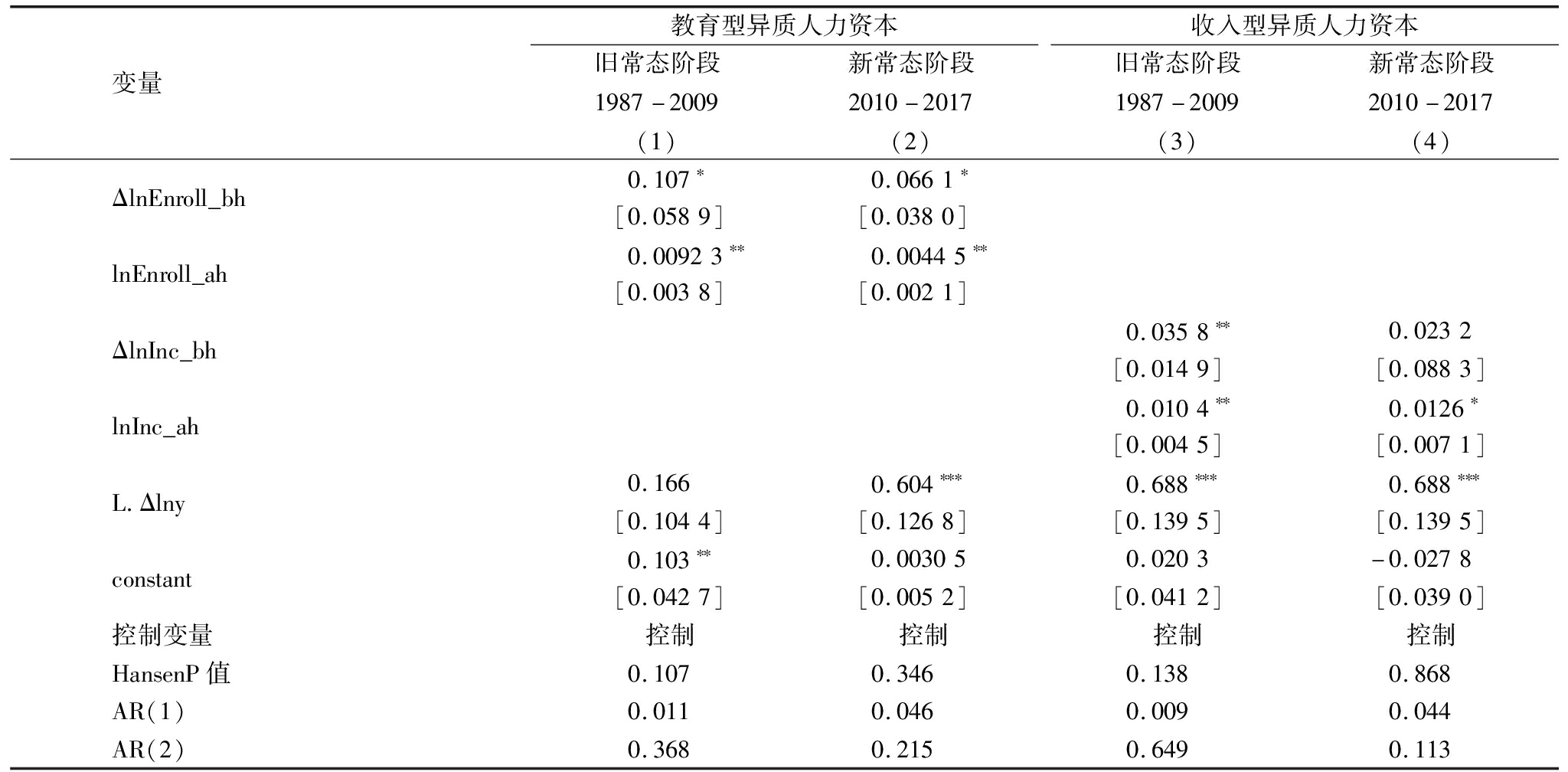

4.4.3 异质型人力资本两阶段机制演进

随着发展阶段变迁,异质型人力资本对经济增长的机制如何演进呢?从教育角度看,新常态阶段高级人力资本创新驱动力依旧稳健,但比旧常态阶段驱动力有所下降,从0.009 23降至新常态的0.004 45;而基础人力资本数量驱动力稳健但日趋弱化,从0.107降为0.066 1,详见表4。显然,从教育角度看H3a成立而H3b部分成立。创新驱动力下降的潜在原因是我国高质量人才储量有待提高,更重要的是高等院校培养人才类型可能与市场需求脱节。因此,教育型高级人力资本创新驱动虽是新常态经济发展的核心动力,但驱动力下降是持续增长的隐患,同时仍不能忽略基础人力资本的直接作用。

表4 1987-2017年异质型人力资本“两阶段”机制演进

变量教育型异质人力资本旧常态阶段1987-2009(1)新常态阶段2010-2017(2)收入型异质人力资本旧常态阶段1987-2009(3)新常态阶段2010-2017(4)ΔlnEnroll_bh0.107∗0.0661∗[0.0589][0.0380]lnEnroll_ah0.00923∗∗0.00445∗∗[0.0038][0.0021]ΔlnInc_bh0.0358∗∗0.0232[0.0149][0.0883]lnInc_ah0.0104∗∗0.0126∗[0.0045][0.0071]L.Δlny0.1660.604∗∗∗0.688∗∗∗0.688∗∗∗[0.1044][0.1268][0.1395][0.1395]constant0.103∗∗0.003050.0203-0.0278[0.0427][0.0052][0.0412][0.0390]控制变量控制控制控制控制HansenP值0.1070.3460.1380.868AR(1)0.0110.0460.0090.044AR(2)0.3680.2150.6490.113

从收入角度看,新常态阶段高级人力资本创新驱动力稳健且比旧常态阶段有所提升,从0.010 4升至0.012 6;但基础人力资本数量驱动力日趋疲软且不显著,从0.035 8降至0.023 2,详见表4。可见,收入型高级人力资本创新驱动亦为“新常态”经济持续增长的核心动力,而数量驱动呈疲软态势,H3a、H3b均成立。潜在原因:伴随城镇化进程推进,中国多数地区城乡发展仍呈“二元经济”特点,加上城乡教育、公共资源配置不平衡使得城乡居民受教育程度、就业机会差距过大,导致人力资本城乡差距不仅未缩小反而在扩大,而这种扩大同时伴随着人才的城市集聚效应。因此,收入型高级人力资本创新驱动力的升级本质上体现人才中心化的城市发展趋向。

4.4.4 稳健性检验

本文采取改变估计方法策略对研究机制作稳健性检验,用小样本数据更不稳健的一步法系统GMM对两类异质人力资本与经济增长的全局机制、二阶段演进机制作稳定性考察。由表5可知,无论是教育型或收入型,全局、旧常态和新常态视域下,高级人力资本创新驱动力以及基础人力资本数量驱动力的显著性、变化趋势均与基准结果一致。

表5 异质型人力资本与经济增长机制的安慰剂检验结果

一步法系统GMM教育型异质人力资本全局阶段1987-2017(1)旧常态阶段1987-2009(2)新常态阶段2010-2017(3)收入型异质人力资本全局阶段1987-2017(4)旧常态阶段1987-2009(5)新常态阶段2010-2017(6)ΔlnEnroll_bh0.129∗∗∗0.109∗∗0.0478∗[0.0464][0.0513][0.0365]lnEnroll_ah0.0106∗∗∗0.00943∗∗∗0.00382∗[0.0024][0.0028][0.0020]ΔlnInc_bh0.0538∗∗∗0.0358∗∗0.0653[0.0159][0.0149][0.0791]lnInc_ah0.0185∗∗∗0.0104∗∗0.0119∗∗[0.0037][0.0045][0.0056]L.Δlny0.182∗∗0.175∗∗0.573∗∗0.405∗∗∗0.309∗∗∗0.655∗∗∗[0.0683][0.0844][0.2267][0.1065][0.1004][0.1733]constant0.122∗∗0.0948∗∗0.005960.03190.0203-0.0338[0.0460][0.0344][0.0112][0.0524][0.0412][0.0357]控制变量控制控制控制控制控制控制HansenP值0.2520.1070.3460.2710.1380.868AR(1)0.0000.0030.0520.0030.0050.049AR(2)0.3270.3160.2010.4330.6640.213

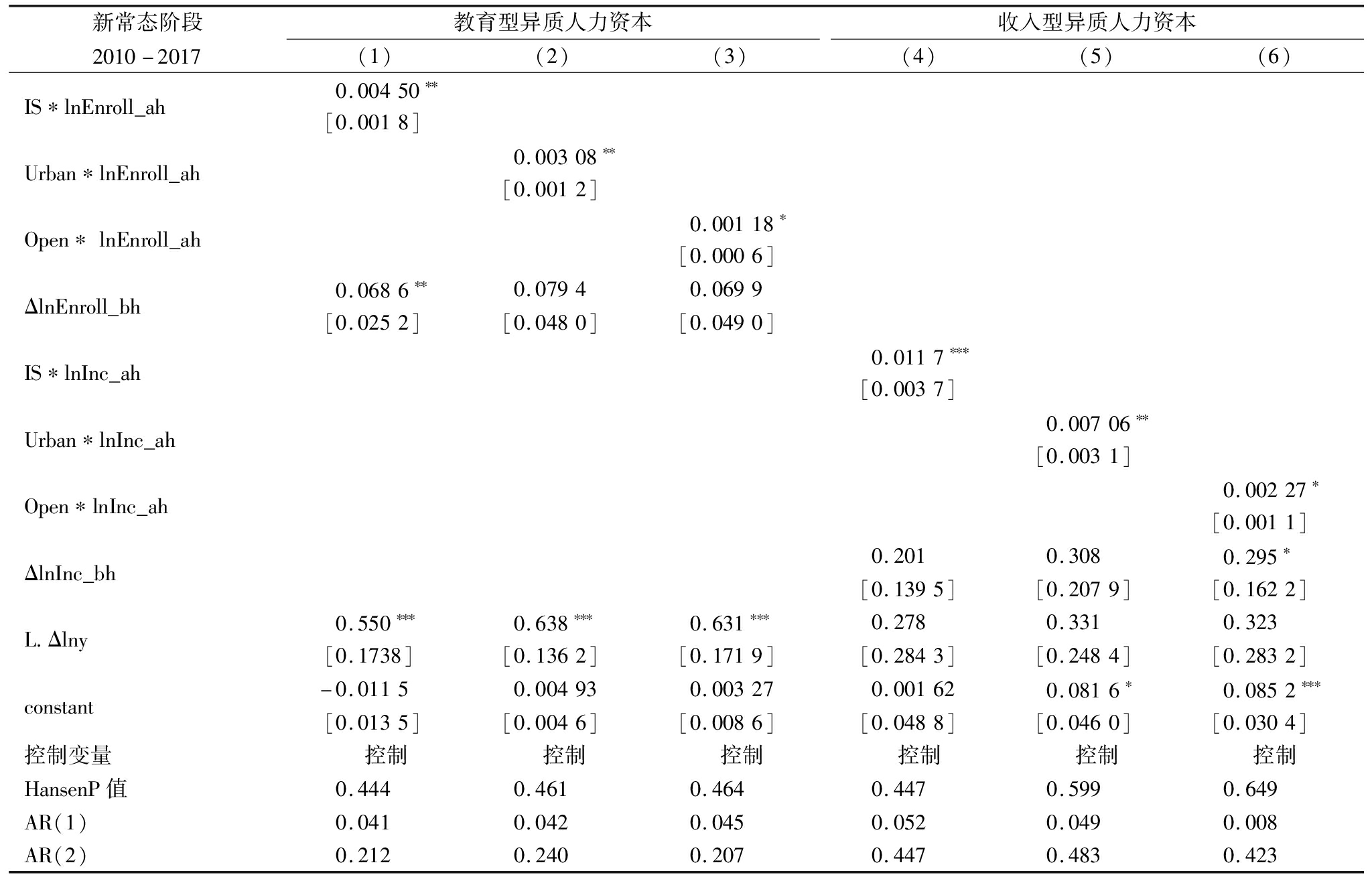

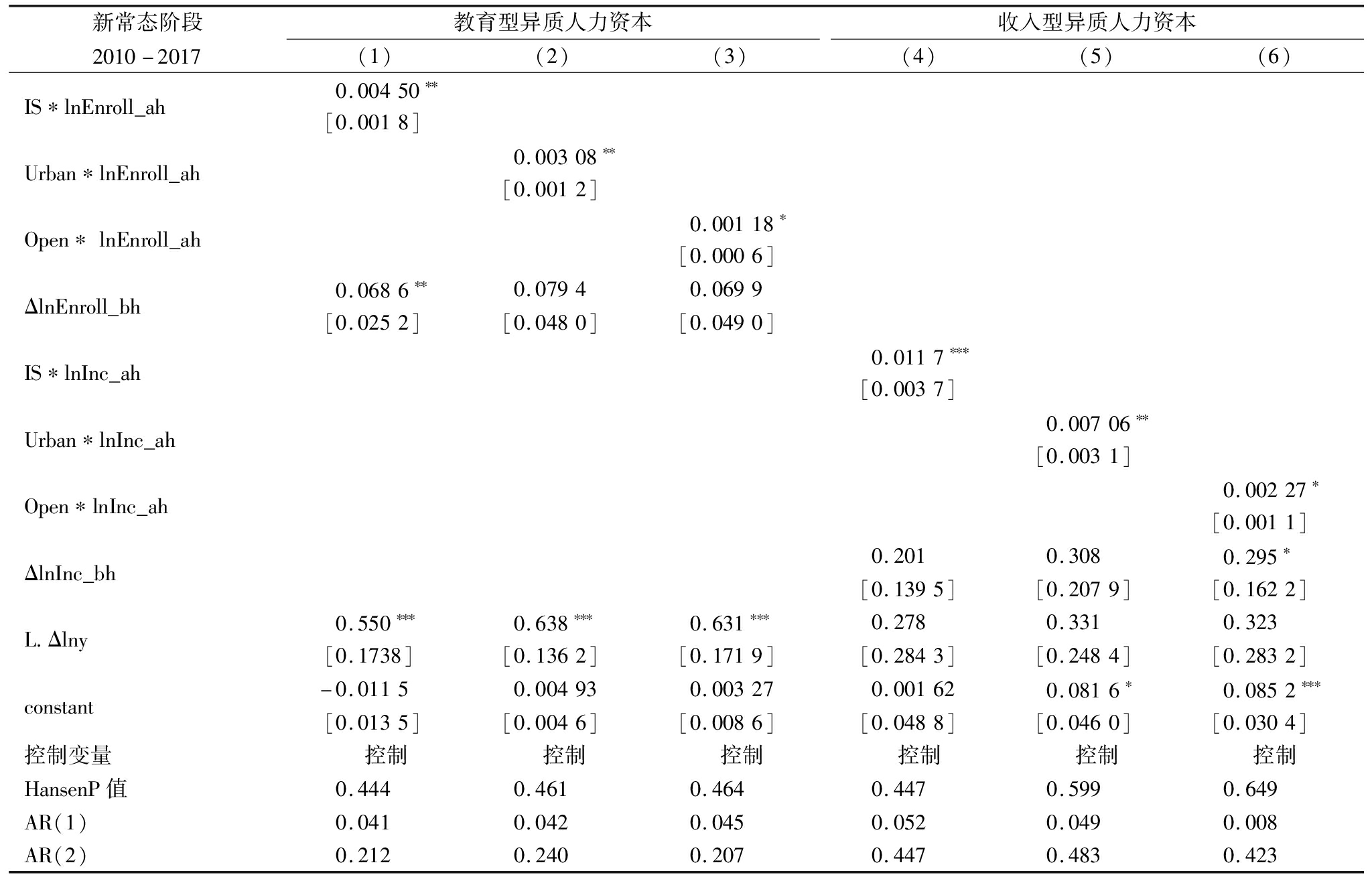

4.4.5 基于调节机制的进一步研究

为深入剖析新常态阶段高级人力资本创新驱动机制,逐一引入高级人力资本与产业结构、城镇化、开放程度的交互项进行考察,结果如下:从教育角度看,产业结构水平、城镇化水平及区域开放程度对高级人力资本创新驱动力有不同程度激励效应,大小依次为0.004 50、0.003 08、0.001 18,详见表6;从收入角度看,产业结构水平、城镇化水平及区域开放程度亦对创新驱动力有不同程度激励效应,详见表6。然而伴随激励效应,无论是教育型或收入型人力资本,城镇化水平对基础人力资本数量驱动力均呈挤出效应。根本原因在于,城镇化步伐加快伴随着产业集聚效应、人才集聚效应以及贸易结构升级,使得高等教育外溢性日益凸显,削弱了要素投入的边际影响。

表6 产业结构、城镇化及开放程度对创新驱动力的调节效应

新常态阶段2010-2017教育型异质人力资本(1)(2)(3)收入型异质人力资本(4)(5)(6)IS∗lnEnroll_ah0.00450∗∗[0.0018]Urban∗lnEnroll_ah0.00308∗∗[0.0012]Open∗lnEnroll_ah0.00118∗[0.0006]ΔlnEnroll_bh0.0686∗∗0.07940.0699[0.0252][0.0480][0.0490]IS∗lnInc_ah0.0117∗∗∗[0.0037]Urban∗lnInc_ah0.00706∗∗[0.0031]Open∗lnInc_ah0.00227∗[0.0011]ΔlnInc_bh0.2010.3080.295∗[0.1395][0.2079][0.1622]L.Δlny0.550∗∗∗0.638∗∗∗0.631∗∗∗0.2780.3310.323[0.1738][0.1362][0.1719][0.2843][0.2484][0.2832]constant-0.01150.004930.003270.001620.0816∗0.0852∗∗∗[0.0135][0.0046][0.0086][0.0488][0.0460][0.0304]控制变量控制控制控制控制控制控制HansenP值0.4440.4610.4640.4470.5990.649AR(1)0.0410.0420.0450.0520.0490.008AR(2)0.2120.2400.2070.4470.4830.423

5 结论与政策建议

5.1 结论

本文从教育、收入两个维度,在区分高级与基础人力资本前提下,利用1985-2017年省际面板数据,从全局和分阶段视角探究异质型人力资本对经济提速的机制演进,得到以下启示性结论:①人力资本存量对经济增长的机制随人力资本测度不同呈现分歧,因而存量视角无法确定人力资本作用于经济增长的正确方式;②将人力资本存量分解为基础和高级人力资本后,发现无论教育型或收入型,基础和高级人力资本分别以数量、质量方式驱动中国经济增长,并呈现数量驱动为主导,数量、创新双驱动的增长特点;③从演进视角对相关机制的探究发现,创新驱动力是新常态阶段经济增长的核心动力,相比教育型创新驱动力放缓,收入型创新驱动力表现强劲,同时,数量驱动力呈现一定异质性,相比教育型数量驱动力的稳健性,收入型数量驱动力日趋疲软;④基于调节机制的进一步研究表明,无论从收入或教育角度看,产业结构、城镇化及开放程度对高级人力资本创新驱动力呈激励效应,而城镇化对数量驱动力呈挤出效应。

5.2 政策建议

(1)注重高等教育质量,提升高级人力资本与产业的匹配性。高等教育作为高质量人力资本造血库,是保障新常态阶段创新驱动力行稳致远的根本所在。因此,高校必须努力打破“坐而论道”的培养方式,以产业需求为导向,加强校企深度合作,着力培养大学生实践能力和应用创新能力,提高高级人力资本市场匹配度,进而提升高级人力资本创新驱动力。

(2)着力推进城镇化纵深发展,强化高级人力资本创新驱动力度。一方面,政府需要遵循城镇化发展客观规律,从制度上撕去政绩型城镇化标签,纠正因脱离产业演进规律而造成的人力资本错配;另一方面,政府需要深化户籍制度改革,制定合理的人才引进政策,完善人才保障机制,充分发挥新型城镇化对高级人才的集聚效应,从而强化高级人力资本创新驱动力。

(3)深化市场开放程度,推进人力资本高级化。经济新常态阶段,政府相关部门应加大与技术类产业相关的进口贸易及外商直接投资,充分释放市场开放带来的技术溢出效应和产业竞争效应,激励本土产业的技术学习、技术模仿和研发投入,最终驱动人力资本高级化及地区全要素生产率提升。

(4)推进创新驱动战略与人才强国战略协同发展。创新驱动是新常态阶段经济增长的核心动力,而实施创新驱动发展战略与高质量人力资本输出密不可分。因此,各级学校需变革传统教育理念,着力培养学生创新意识和创新能力,为各类创新活动提供高质量人才储备。

(5)完善乡村教育体系,激发农村人力资本数量驱动潜能。受城乡教育资源不均等、交通设施不完善等影响,部分农村地区存在劳动力利用不充分现象。因此,政府部门应当加大乡村教育经费投入,增设乡村教育机构,帮助农村劳动力有效积累人力资本。同时,应完善城乡交通网络,提高农村劳动力通勤和转移效率,进而充分发挥农村基础人力资本数量驱动力。

参考文献:

[1] ZHENG F,YANG C.Human capital and energy in economic growth-evidence from Chinese provincial data[J].Energy Economics,2017,68(3):340-358.

[2] HE Q.Inflation and innovation with a cash-in-advance constraint on human capital accum-ulation[J].Economics Letters,2018,171(3):14-18.

[3] PALITHA K,YING Q.The complementarity of human capital and language capital in foreign direct investment[J].International Business Review,2019,28(2):391-404.

[4] MARTA B,VALERIANO M,PATRICIO P.Do R&D activities matter for productivity? a regional spatial approach assessing the role of human and social capital[J].Economic Modlling,2017,60(3):448-461.

[5] ALBERTO B,MORITZ.Dilution effects,population growth and economic growth under human capital accumulation and endogenous technological change[J].Journal of Macroeco-nomics,2018 ,113(8):01-18.

[6] 刘长庚,张磊.中国经济增长的动力:研究新进展和转换路径[J].财经科学,2017(1):123-132.

[7] SCHULTZ W.Investment in human capital[J].American Economic Review,1961,51(3):1-17.

[8] YAO Y.Does high education expansion enhance productivity[J].Journal of Macroeconomics,2019,59(3):169-194.

[9] NELSON R,Phelps E.Investment in humans,technological diffusion,and economics growth[J].American Economic Review,1966,1(61):69-75.

[10] LUCAS R.On the mechanics of economic development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3-42.

[11] LI T,WANG Y.Growth channels of human capital:a Chinese panel data study[J].China Economic Review,2018,51(3):309-322.

[12] 刘洁,赵鑫磊,陈海波.国内研发投入、人力资本与OFDI逆向技术溢出效应:一个中介效应检验[J].科技进步与对策,2019,36(10):20-25.

[13] MATTHIAS F,MARKUS L.Geography, human capital and urbanization: a regionalanalysis[J].Economics Letters,2018,168(1):10-14.

[14] 邓俊荣,龙蓉蓉.异质型人力资本对区域经济增长作用机制研究[J].科研管理,2017,38(12):116-121.

[15] 武志勇,王则仁,王维.政府研发补助对东北高端装备制造企业创新绩效的影响——研发投入与高管人力资本的中介调节作用[J].科技进步与对策,2018,35(16):47-53.

[16] 阳立高,龚世豪,王铂.人力资本、技术进步与制造业升级[J].中国软科学,2018,5(1):138-145.

[17] 肖文,薛天航.劳动力成本上升、融资约束与企业全要素生产率变动[J].世界经济,2019,4(1):76-94.

[18] MCDONALD,BRUCE D.A human capital model of the defense growth relationship[J].The Social Science Journal,2019,4(5):115-126.

[19] AUROTA A,TEIXEIRA,ANABELA S.Economic growth, human capital and structural change:a dynamic panel data analysis[J].Research Policy,2016,45(8):1636-1648.

[20] SHOKO H,KEIKO I.Organizational and human resource management and innovation:which management practices are linked to product or process innovation[J].Research Policy,2018,47(1):194-208.

[21] MICHAEL D.Technology transfer,adoption of technology and the efficiency of nations:empirical evidence from Sub-Saharan Africa[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,131(1):175-182.

[22] 陈维涛.贸易开放对中国劳动者人力资本投资的异质性影响[J].财贸研究,2017,4(10):38-51.

[23] 李建伟.中国经济增长四十年回顾与展望[J].管理世界,2018,3(10):11-23.

[24] SHU Q,JUN D,HUAI W.The influence of trade openness on the level of human capital in China:on the basis of environmental regulation[J].Journal of Cleaner Production,2019,225(10):340-349.

[25] 王丽霞,李静.城市化的人力资本“侵蚀效应”——三个维度的理论逻辑与检验[J].经济学家,2017,80(7):80-86.

[26] ANPING C,NICOLAAS G.China's new normal: is the growth slowdown demandor supply driven[J].China Economic Review,2018,7(9):1-22.

[27] 王少林.中国经济新常态的量化识别与形成原因[J].南方经济,2017,3(7):1-16.

[28] 单豪杰.中国资本存量k的再估算:1952-2006年[J].数量经济技术经济研究,2008,3(10):17-31.

[29] 王华.中国GDP数据修订与全要素生产率测算:1952-2015[J].经济学动态,2018,2(8):39-58.

[30] ROODMAN.A note on the theme of too many instruments[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2009,71(3):135-158.

(责任编辑:陈 井)

![]()