(1.北京交通大学 经济管理学院,北京 100044; 2.淮阴师范学院 法律政治与公共管理学院,江苏 淮安 223001;3.北京化工大学 经济管理学院,北京 100029)

0 引言

随着工业4.0和创新3.0时代的来临,3D打印技术、物联网和人工智能等新兴技术加速应用,科技创新已成为国民经济发展的重要推动力。高新技术企业具有知识密集型和技术复杂性的特点,在推动科技创新和加快创新型国家建设进程中扮演着重要的战略角色。2017年《中国企业创新能力评价报告》指出:我国高新技术企业专利数量分布不均衡,只集中于少数企业中,大部分高新技术企业创新能力较弱;同时,我国高新技术企业专利质量不高,其中有效发明专利占全部有效专利的41.3%,与美日等发达国家相比(美国、日本分别为91.5%和85.6%),还有很大差距[1]。由于创新过程的复杂性、动态性和高风险性,依靠单一企业知识资源和能力很难实现突破性创新。因此,企业需要获取互补商、大学、科研机构和供应商等外部创新主体的异质性知识资源,通过协同创新取得成功。然而,知识差异性、复杂性和合作伙伴的利益冲突,导致知识在转移和整合过程中易引发知识基础性风险[2,3]。因此,针对协同创新中的知识活动需要进行有效治理。

知识治理既是知识管理理论发展的新阶段,也是治理理论发展的新方向。自Foss倡导把知识治理作为独立研究领域以来,知识治理理论取得了长足发展,研究主要集中在知识治理机制设计和知识治理绩效等方面。一方面,现有文献主要围绕采用何种治理机制对企业知识活动进行治理的问题开展相关研究。如Andreas[4]针对跨国公司研究提出结构化(如集权、岗位设置等)、过程化(如知识管理策略、知识决策组织和知识活动监督等)以及关联化(侧重于分析知识网络节点的联系、领导和整合)的知识治理类型。另一方面,学者们对知识治理绩效进行了探讨。如Clifton[5]以企业间创新网络为研究对象,分析知识治理机制对组织绩效的影响。还有学者以企业能力成长作为知识治理绩效评价指标,更深层次地探讨知识治理通过知识流动、知识整合等因素对企业成长能力的影响[6]。随着研究深入,学术界对知识治理的研究扩展到企业创新领域,如王睢[7]基于认知视角对企业间开放式创新知识治理进行了多案例分析。

通过文献梳理发现,知识治理理论虽取得了较多的研究成果,但以往研究还存在以下不足之处:第一,如何对企业间分散化、异质化的知识资源进行治理,目前研究还较为缺乏。学者们对知识治理的研究大多集中于企业内部,虽然也有学者对企业间的知识治理进行了理论分析,但他们的研究缺乏定量数据支持。第二,企业间知识治理能否促进协同创新绩效提升。目前,鲜有文献对两者间关系进行研究,而且学者们对企业间知识治理的研究还未形成完整的理论框架。第三,企业间知识治理是如何促进协同创新绩效的。目前,两者之间的作用机制尚不清楚。已有研究表明,良好的制度环境有助于企业创新,但现有研究在探讨知识治理过程中忽略了制度环境的作用。

针对前期研究不足,本文基于知识治理理论和资源依赖理论,以高新技术企业为样本,研究企业间正式知识治理和非正式知识治理对协同创新绩效的影响,探究知识转移和制度环境在其中的作用路径及影响机制。研究结果有利于进一步丰富知识治理理论,促进知识治理理论与协同创新理论融合,从而为高新技术企业知识治理实践提供政策建议。

1 理论基础与研究假设

1.1 知识治理

随着知识经济发展,知识管理作为组织学习的重要手段,受到了学者们的广泛关注。Bassi[8]指出,知识管理是创造、获取和利用知识的过程,目的在于提升组织绩效; Diakoulakis等[9]认为,知识管理即对组织现有知识进行适当管理和创造,其重点在于对个人知识进行整合和协调;Frappaolo[10]指出,知识管理是指运用集体智慧提升组织应变力和创新能力,通过新途径帮助组织实现显性知识和隐性知识共享。由上可知,知识管理重点关注个体知识和行为,通过知识获取、利用和创造等过程,实现组织绩效或创新能力提升。然而,在协同创新背景下,知识管理无法融合“异质性知识”与“不同组织”的关系,王睢[7]也指出,在开放式创新中,企业所面临的挑战不再是知识管理而是知识治理问题。

知识治理的概念最早由Grandori[2]提出,他认为知识治理是指协调和控制,是对企业内部或企业之间知识交换、转移和共享等知识活动的治理。Foss[3]认为,知识治理是正式组织机制与非正式组织机制的集合,最终目的是促进组织成员贡献知识,从而实现知识获取、共享和分配等知识活动最优化。尽管不同学者对知识治理的概念界定有所差异,但知识治理与知识管理相比,更侧重于通过正式组织机制或非正式组织机制影响知识活动过程,通过制度设计对知识行为进行引导和激励,从而实现知识效益最大化。因此,知识治理并不是对知识管理的割裂和摒弃,而是知识管理理论的拓展,从组织这一更高层面将知识管理方法和技术转化为制度安排,为知识管理提供制度保障,从而更好地实现知识资源价值。

根据以上研究,本文将企业间知识治理界定为:运用正式或非正式的协调和控制机制对企业间各创新主体知识活动进行有效治理,以实现知识活动效益最优化。依据Foss[3]对知识治理的界定,本文将企业间的知识治理分为正式知识治理和非正式知识治理两个维度:正式知识治理倾向于运用专业化分工、知识产权保护、专利许可等契约制度,明确合作伙伴的权力和义务,对企业间知识活动进行协调和控制;非正式知识治理是指运用关系和信任等柔性的社会化方式,促进知识在企业间转移和运用。

在知识治理机制方面,Mahnke &Pedersen[11]提出了科层制、利益共同体和激励3种形式的知识治理机制;Choi等[12]认为,知识治理是指影响知识转移和流动的治理结构,有交换、合法资格和赠与3种形式。以往文献对知识转移的前因研究主要集中于激励机制、网络嵌入和知识本身特性等方面,很少有学者从知识治理视角出发,探讨知识治理对知识转移的影响。知识治理理论认为,知识转移受到治理机制的影响[13],企业间有效的知识治理机制可促进异质性知识资源在创新伙伴之间转移。因此,企业间知识转移行为既是一种行为过程,也是制度安排的结果。随着知识治理理论发展,学者们研究发现,知识治理有助促进创新,如企业内部知识治理机制既能促进低成本探索式创新和利用式创新[14],也有利于企业实现突破式创新[15]。因此,在协同创新背景下,根据知识治理理论,本文构建“知识治理机制→知识活动过程(知识转移)→治理结果(协同创新绩效)”的分析框架。

1.2 知识治理与协同创新绩效

如何整合外部知识资源并将其转化为创新绩效,成为高科技企业需要解决的关键问题。创新伙伴的机会主义行为易产生知识交易风险,降低协同创新效果。正式知识治理能明确创新伙伴的职责范围,具有严格的知识产权保护条款和专利许可协议,有助于减少合作伙伴的知识隐藏行为,降低协同创新中的不确定性,从而提高协同创新效果。有研究指出:完备的合同是遏制企业机会主义行为的重要工具,合同能有效降低价值共创中的风险和不确定性[16,17]。契约治理能确保交易有效执行,降低产品创新风险,从而促进探索式产品创新和利用式产品创新[18]。

在创新实践中,默会性知识具有复杂性特征,而且在双边道德风险下,供应链企业之间基于知识交易的正式契约不能有效激励交易双方共同投入[19]。因此,除正式知识治理外,还需要关系、信任和认同等非正式知识治理制约创新伙伴的知识领地行为,提高协同创新效率。Pemsel & Müller[20]研究指出,在知识创造过程中,非正式知识治理机制比正式知识治理机制更有效;王雎[7]对开放式创新的案例研究结果显示:关系性知识产权有助于化解开放式创新中的知识占有风险,缓解创新者利益冲突,进而保障创新持续性,扩大创新规模。由此可知,在协同创新过程中,非正式知识治理的运用能减少创新伙伴的机会主义行为,帮助企业从创新伙伴处获得异质性知识资源,从而提高协同创新效果。综合以上研究,本文提出以下研究假设:

H1a:正式知识治理对协同创新绩效有显著正向影响;

H1b:非正式知识治理对协同创新绩效有显著正向影响。

1.3 知识转移的中介作用

知识转移是指知识发送者将知识传递给知识接收者且被知识接收者消化、整合和应用的过程,包含知识传递、吸收和利用3个阶段[21]。由于知识具有复杂性、异质性和嵌入性特征,在协同创新背景下,创新伙伴之间因知识基础差异、利益冲突和认知差异等因素很难实现有效交流,此时知识转移就会受到损害。根据知识治理理论,知识转移会受到治理机制的影响[13],学者们实证研究也发现,市场机制如知识交易契约对知识转移有积极影响[22]。在协同创新过程中,正式知识治理提供了明确的专业分工和契约协议,凭借有力的法律条款,可以为合作伙伴协同创新提供合作基础,尤其是在专利许可、技术转让等层面促进显性知识转移。同时,正式知识治理有严格的知识产权保护,能防止知识泄露或滥用等机会主义行为,增强创新伙伴合作意愿,降低知识粘性,减少企业间知识接受能力和吸收能力差异,从而促进隐性知识传递。

企业间知识转移需要通过信任和关系等非正式知识治理手段,加强合作伙伴的互动交流以整合和吸收多样化知识资源,从而促进新知识产生和应用。一方面,在跨边界合作中,企业很难监督合作伙伴的知识转移行为尤其是隐性知识转移[23],因为隐性知识根植于企业内部经验和技巧,具有组织惯性,难以被编码和转化。而信任能使合作伙伴减少对合作伙伴机会主义的担忧[24],增强知识转移意愿,拓展联盟成员知识交流深度和广度,有利于降低知识转移难度[25]。当知识转移双方建立高度信任时,知识接收者更相信知识发送者知识的准确性,知识接收者的接受意愿更强烈,从而能对知识进行更好的吸收和应用,知识转移效果会进一步提高。另一方面,跨越企业边界的知识转移会由于企业在技术和管理方面的差异,导致知识接收者很难消化和吸收合作伙伴的互补性知识,从而容易引发知识转移障碍。关系质量对于合作双方的知识和资源交换至关重要[26],与合作伙伴维持良好合作关系是长期合作的重要基础。在长期合作中,企业间广泛的沟通互动有利于关系双方培养术语、规范等方面的默契,促进隐性知识扩散和吸收(包凤耐、彭正银,2015),进而提高知识转移绩效。由上可知,非正式治理能促进创新伙伴间深度沟通和密切合作,提高知识接收能力和吸收能力,减少知识转移障碍,增强知识转移效果。因此,本文提出如下假设:

H2a:正式知识治理对知识转移有显著正向影响;

H2b:非正式知识治理对知识转移有显著正向影响。

资源依赖理论指出,组织需要与外部资源拥有者进行交换和共享,以获得组织生存和发展所需要的关键性资源 [27],如知识资源、技术资源等。在复杂动态的创新环境下,企业需要与外部合作伙伴交换异质性知识资源,以协同创新方式实现高质量创新。现有文献虽然证实了治理对创新结果的影响,但对两者之间作用机制的研究关注不足。已有实证研究表明,外部知识获取和整合有助于提高创新绩效,而知识转移是企业获取外部知识的有效途径,知识转移效果会直接影响到联盟企业创新绩效[28,29]。结合资源依赖理论可以发现,企业创新伙伴间知识转移可以成为治理与创新结果的桥梁。最近也有学者指出,在合作开发新产品创新过程中,如何克服企业间知识转移障碍是治理机制设计需要考虑的一个重要问题[30]。Volberda等[31]指出,成功的知识转移对企业技术创新有显著积极效应。因此,本文提出以下假设:

H3:知识转移对协同创新绩效有显著正向影响。

由前文可知,知识治理对知识转移和协同创新绩效可能存在正向影响。正式知识治理明确了创新伙伴的职责范围,通过详细的契约条款,降低双方知识的模糊性并减少知识转移障碍,有助于企业获得并吸收创新伙伴的互补性知识资源,提高协同创新效果;非正式知识治理通过信任和关系等柔性的社会化方式,促进创新伙伴相互学习,实现更深层次交流,减少创新伙伴之间的认知差异,加速可编码性和复杂性的互补性知识与企业内部创新资源整合,促进知识转移,进而提高协同创新绩效。根据以上分析,本文提出如下假设:

H4a:知识转移在正式知识治理与协同创新绩效间发挥中介作用;

H4b:知识转移在非正式知识治理与协同创新绩效间发挥中介作用。

1.4 制度环境在知识治理、知识转移与协同创新绩效间的调节作用

战略管理对制度环境的理解主要来源于经济学和社会学领域。以North[32]为代表的经济学学派认为,制度是对人们相互关系进行约束的规则和规范,包括正式约束(如法律、法规和合约等)和非正式约束(如习俗、惯例和伦理规范等)两个组成部分。Scott[33]指出,制度属于社会结构范式,是社会中指导与限制商业活动的规则、社会规范和文化认知,包括规制、规范和认知4个要素。其中,规制性要素主要是指明确的外在管制性规则,如正式的法律法规和政府政策等;规范性要素是指社会中具有说明性、评价性和义务性的制度,如道德规范、标准化程序等;认知性要素是指对社会事实和社会建构意义的共同理解与认知,如共同的价值观和信仰等。也有学者从政府干预、金融发展水平、知识产权保护和中介组织发育程度等方面对企业创新所面临的制度环境进行探讨[34]。基于以上认知,本文从企业外部因素方面对制度环境进行研究,认为制度环境是企业发展需遵循的正式制度和非正式制度的总和,主要包括法律法规、惯例、社会习俗、文化传统和价值认知等。

根据资源依赖理论,企业作为开放式系统,其创新发展受外部环境的影响。外部制度环境是影响企业创新的权变因素,学者们研究发现,高水平的制度环境拥有强健的产权保护体系,能促进新产品开发[35]。因此,高新技术企业间要实现协同创新绩效提升,除需要从合作伙伴获得知识资源外,还需要良好的制度环境。已有研究表明,互补性资源价值取决于公司所在的制度环境[36]。在良好的正式制度环境下,企业通过与政府的高效交流和互动,可以获得政府法律和创新政策等相关支持,从而为企业协同创新提供稳定的保障机制;同时,严格的法律法规可以降低知识泄露风险,有利于异质性知识资源在合作伙伴之间成功转移,从而提高协同创新绩效。在中国市场环境中,当地社会习俗和文化传统等非正式制度也深刻影响着企业创新。企业越了解当地文化传统和风俗习惯,就越能与消费者达成一致的价值认知,降低创新过程的不确定性,进而使协同创新产品更能满足顾客需求,得到市场认可。基于上述分析,本文提出如下研究假设:

H5:制度环境正向调节知识转移在知识治理与协同创新绩效之间的中介作用,即制度环境越好,知识转移的中介效应越强。

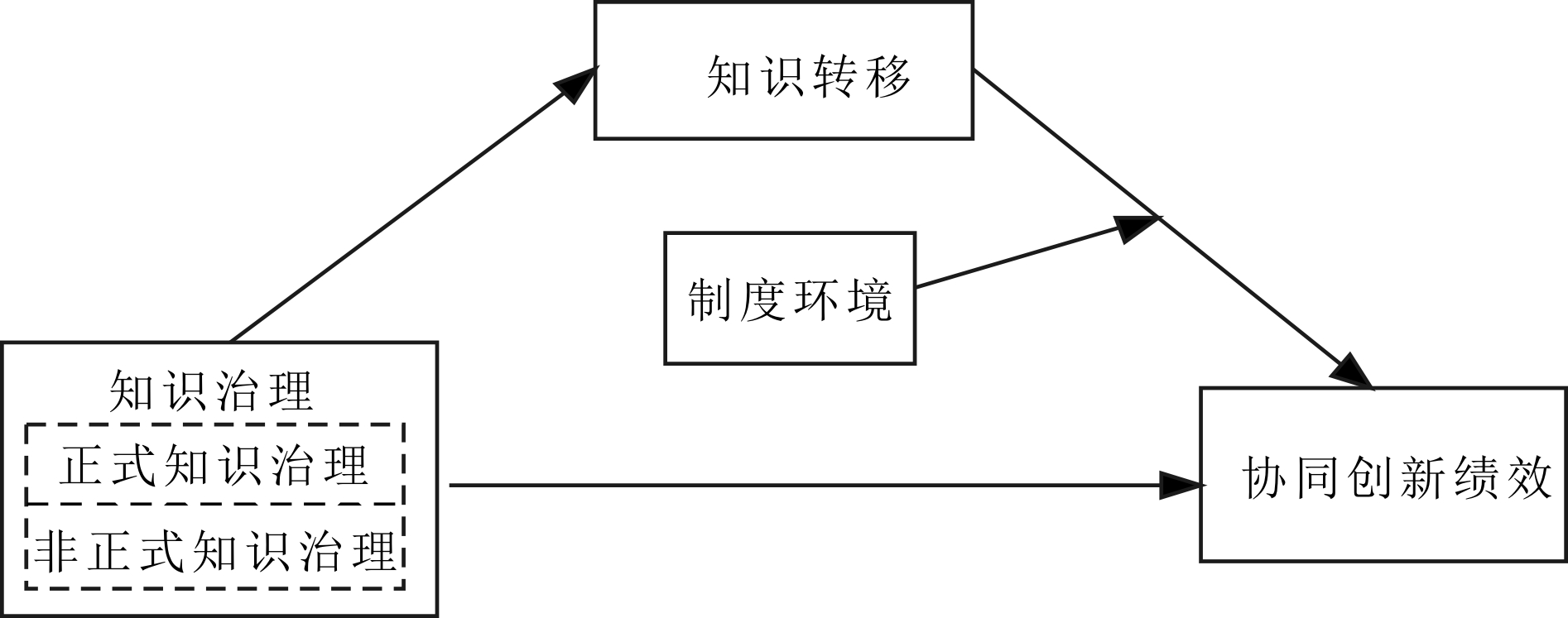

根据以上研究逻辑,本文构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本来源

本研究采用问卷调查法收集数据,选取江苏地区30家高新技术企业进行预调查并修正完善,形成最终问卷。对北京、上海、广州、南京、苏州、郑州等地区的高新技术企业展开调研,问卷调查对象被限定为高新技术企业的中高层管理者和对外有紧密联系的技术人员,以保证调查者对企业知识资源利用状况、协同创新绩效和制度环境具有准确的认知。本文正式调查时间为2018年5—9月,历时5个月。采用纸质和电子两种方式进行问卷发放,以纸质问卷为主,电子问卷为辅。其中,发放纸质问卷260份,回收220份,有效问卷170份。通过整理筛选,剔除不符合要求的问卷,最终获得有效问卷206份。样本描述性统计结果如表1所示。

表1 样本描述性统计结果(n=206)

特征数量占比%特征数量占比%企业规模(员工数量/人)<100136.3企业性质国有企业8239.8100-5005124.8民营企业(含港澳台)9747.1500-1 0003818.4合资企业115.31 000-2 0002612.6外资企业167.8>2 0007837.9行业领域生物医药3115.0企业年龄/年<103617.5航空航天188.711-153215.5新能源与节能环保3014.616-20199.2高铁与轨道交通178.3>2011957.8石化115.3受访者职位高层管理者5325.7电子信息及通信设备制造4622.3中层管理者10450.5计算机及办公设备制造4220.4技术人员4923.8其它115.3

2.2 问卷测量

本研究问卷量表设计主要参考国内外较为成熟的量表并根据研究实际情况进行适当修改。在问卷设计过程中,征求了多位企业中层管理者和专家的意见。本文对潜变量的测量均采用李克特5点量表方式计分,“1”代表“完全不同意”,“5”代表“完全同意”。

(1)知识治理量表。在借鉴Foss[3]理论观点的基础上,参考向阳和曹勇[22]的研究成果,包含正式知识治理和非正式知识治理两个维度。正式知识治理包括3个题项,如“与外部合作中,企业以合法途径和合理价格获得合作伙伴的专利等知识资源”、“与外部合作中,企业与合作伙伴有详尽的合作协议和契约(如期望水平、责任范围和知识产权保护等)”等;非正式知识治理包括4个题项,如“与外部合作中,企业与合作伙伴具有相互的信任”、“与外部合作中,企业与合作伙伴保持较好的沟通”等。

(2)知识转移量表。参考包凤耐和彭正银(2015)以及王婷和杨建君(2018)的研究成果,将其分为显性知识转移和隐性知识转移两个维度,共6个题项。显性知识转移有3个题项,如“企业从合作伙伴获取了技术相关的知识”、“企业与合作伙伴交流产业发展趋势相关信息”等;隐性知识转移有3个题项,如“合作双方经常访问各自的工厂和观察现场作业”、“从直接接触中,合作双方学习到很多管理技能知识”等。

(3)制度环境量表。参考Scott[33]提出的3种制度要素(规制、规范和文化)和金永生等[37]的研究成果,修订后形成本研究量表,包括正式制度环境和非正式制度环境两个方面,共有6个题项,如“当地政府出台了很多支持企业创新和发展的政策法规”、“企业能够对消费者心理和行为方式有良好的认知”等。

(4)协同创新绩效量表。综合Schoenmakers & Duysters[38]和张敬文等[39]的研究成果,共设置4个题项,主要包括:“与外部合作,我们新技术和新产品研发速度快于行业平均水平”、“与外部合作的新技术和新产品研发成功率和市场认可度得到了显著提高”等。

3 数据处理与结果分析

3.1 同源方差分析

根据谢宗晓等的研究成果,Harman单因子检验方法对同源偏差检验有明显缺陷,除非存在非常严重的同源方差问题,否则一般不会出现一个公因子解释大部分变量变异的情况[40]。因此,本研究运用不可测量潜在方法进行因子检验,将有共同方法偏差的模型与没有共同方法偏差的模型进行比较,如果后者拟合指数更好,则表明各变量数据不存在共同方法偏差问题。运用MPLUS7.4进行验证性因子分析,结果如表2所示。

表2 验证性因子分析结果(n=206)

模型χ2dfχ2/dfCFITLIRMSEA 五因子: FKG,IFKG,KT,IE,CIP347.7272061.690.9360.9220.068四因子:FKG+IFKG,KT, IE,CIP438.8852142.050.8990.8810.081三因子:FKG+IFKG+KT, IE,CIP578.3612202.630.8390.8150.098二因子:FKG+IFKG+KT+IE,CIP978.5322294.270.6640.6290.134单因子: FKG+IFKG+KT+IE+CIP2482.682539.810.5550.5110.121

注:FKG代表正式知识治理,IFKG代表非正式知识治理,KT代表知识转移,IE代表制度环境,CIP代表协同创新绩效。

由表2可知,单因子模型拟合指标:CFI=0.555, TLI=0.511,RMSEA=0.121,均没有达到可接受标准,而没有共同方法偏差的五因子模型各拟合指标优于其它4个有共同方法偏差的模型,说明本研究各变量不存在明显的共同偏差问题。

3.2 信度与效度检验

本研究运用SPSS20.0对各量表进行信度分析,采用Cronbach's α系数作为内部一致性判断标准。分析结果显示,正式知识治理、非正式知识治理、显性知识转移、隐性知识转移、正式制度环境、非正式制度环境和协同创新绩效各量表的Cronbach's α系数分别为:0.758、0.794、0.784、0.809、0.714、0.702、0.923,均大于0.7,说明本文量表具有较好的信度。量表中,各题项因子载荷均大于0.6,正式知识治理、非正式知识治理、显性知识转移、隐性知识转移、正式制度环境、非正式制度环境和协同创新绩效各量表的AVE值分别为0.575、0.619、0.524、0.660、0.563、0.597、0.813,均大于0.5,因此,本研究变量具有较好的聚敛效度。另外,根据表2验证性因子分析结果,五因子模型的拟合度最优(χ2/df =1.69,CFI=0.936,TLI=0.922,RMSEA=0.068),表明各变量间具有良好的区分效度。

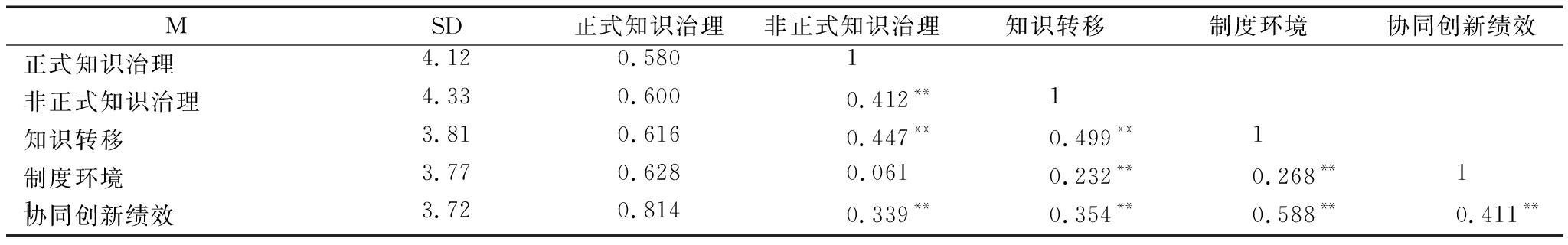

3.3 描述性统计分析

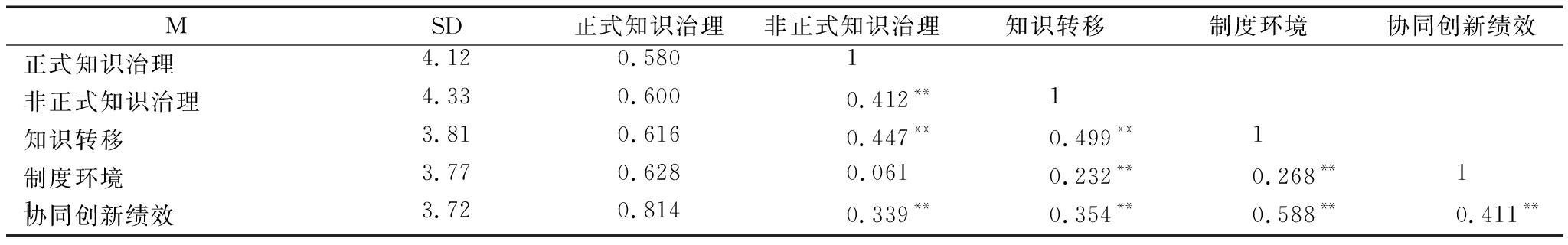

由表3可知,正式知识治理与知识转移、协同创新绩效均呈现显著正相关关系(p<0.01),相关系数分别为0.447、0.339;非正式知识治理与知识转移、协同创新绩效均为显著正相关(p<0.01),相关系数分别为0.499、0.354;知识转移与制度环境、协同创新绩效均显著正相关(p<0.01),相关系数分别为0.268、0.588;制度环境与协同创新绩效也呈现正相关(p<0.01),相关系数为0.411。

表3 变量均值、标准差与相关系数(n=206)

MSD正式知识治理非正式知识治理知识转移制度环境协同创新绩效正式知识治理4.120.5801非正式知识治理4.330.6000.412**1知识转移3.810.6160.447**0.499**1制度环境3.770.6280.0610.232**0.268**1协同创新绩效3.720.8140.339**0.354**0.588**0.411**1

注:**表示显著性水平p<0.01

3.4 假设检验

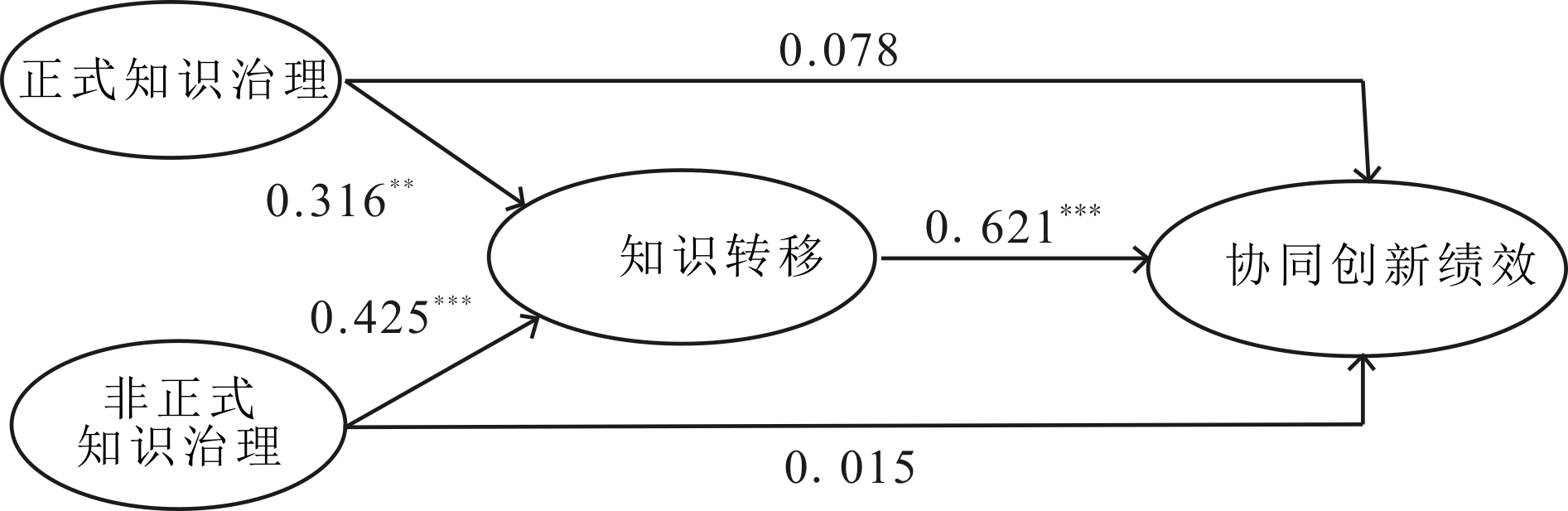

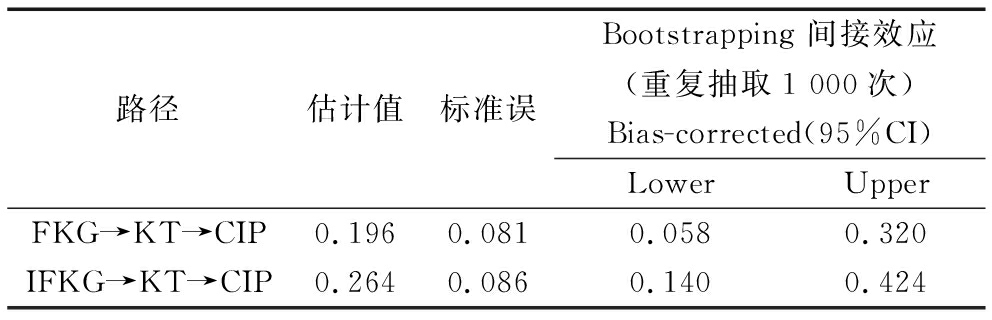

(1)知识转移的中介作用分析。侯杰泰等[41]指出,结构方程模型更能直接实现中介效应检验。因此,本研究以正式知识治理和非正式知识治理为自变量,知识转移为中介变量,协同创新绩效为因变量,采用结构方程模型对知识转移的中介作用进行验证。通过最大似然估计法,采用MPLUS7.4构建结构方程模型,分析结果如图2所示。模型的拟合指数:χ2/df=2.39,CFI=0.920,TLI=0.904,RMSEA=0.064,SRMR=0.055,模型各项指标均符合适配标准,说明本模型达到了可接受范围,具有较好的预测效果。由图2可知,正式知识治理与非正式知识治理对协同创新绩效的路径系数分别为0.078(P>0.05)和0.015(P>0.05),路径系数均达到显著水平,说明正式知识治理与非正式知识治理并不直接对协同创新绩效产生影响。因此,H1a和H1b不成立。正式知识治理与非正式知识治理对知识转移的路径系数分别为0.316(P<0.01)和0.425(P<0.001),说明正式知识治理和非正式知识治理对知识转移均具有促进作用,研究结果支持H2a和H2b。知识转移对协同创新绩效的路径系数为0.621(P<0.001),说明知识转移对协同创新绩效具有显著正向影响,H3得到验证。

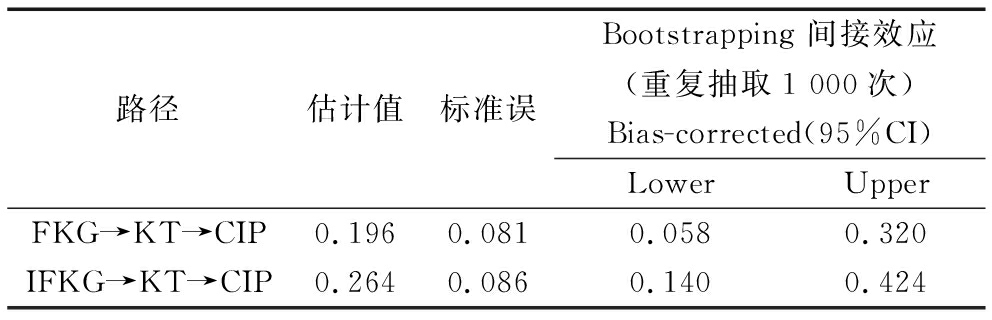

韩莹等[42]指出,逐步检验法和SOBEL检验法都存在不足。因此,本文为规避中介效应的非正态抽样分布问题,通过Mplus7.4,运用Bootstrap方法对知识转移的中介效应进行更深层次的分析,知识转移的中介效应检验结果如表4所示。间接效应的Bias-corrected的95%置信区间[0.058,0.320]和[0.140,0.424]均不包含零,因此,知识转移在正式知识治理和非正式知识治理与协同创新绩效之间的中介效应成立,H4a和H4b得到验证。

表4 中介效应检验结果

路径估计值标准误Bootstrapping 间接效应(重复抽取1 000次)Bias-corrected(95%CI)LowerUpperFKG→KT→CIP0.1960.0810.0580.320IFKG→KT→CIP0.2640.0860.1400.424

注:FKG代表正式知识治理,IFKG代表非正式知识治理,KT代表知识转移,CIP代表协同创新绩效

通过比较表4的两条路径的间接效应值,可以看出知识转移在非正式知识治理与协同创新绩效间存在更强的中介效应。由于加入知识转移后,正式知识治理和非正式知识治理对协同创新绩效的路径系数均未达到显著水平,说明知识转移在正式知识治理和非正式知识治理对协同创新绩效的影响中存在完全中介效应,知识治理的总效应等于间接效应之和,总效应值为0.46。

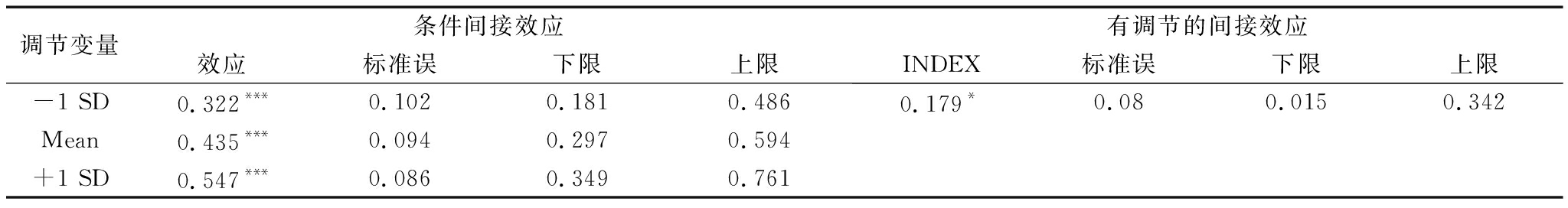

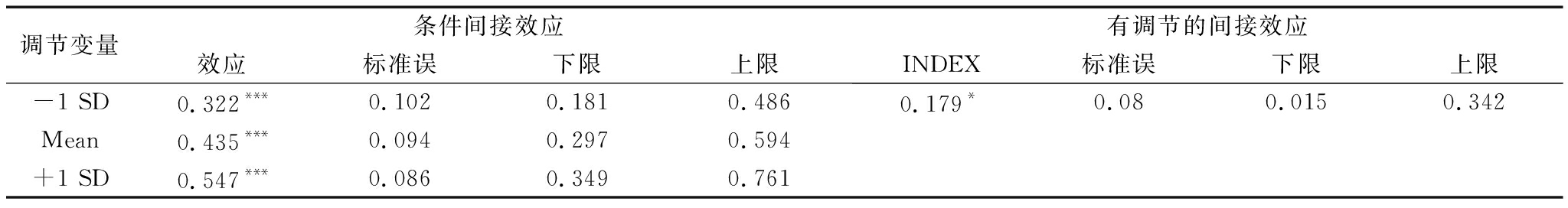

(2)有调节的中介效应检验。Hays &Preacher 开发了Process程序,本研究运用SPSS Process3.3对模型进行有调节的中介效应检验。在该程序中,可以运用Bootstrapping分析法分析中介和调节组合模型,这在国际上也得到了越来越多学者的关注和运用[43]。本研究检验当制度环境变化时(分别取均值减1个标准差、均值、均值加1个标准差),考察知识转移的中介效应是否显著。根据本文理论模型,只需检验被调节的后半段,采用Hayes提出的Model 14,将自变量(知识治理)、中介变量(知识转移)、因变量(协同创新绩效)、调节变量(制度环境)和控制变量(企业年龄、企业规模和合作经验)同时放入回归方程进行整体模型分析,结果如表5所示,模型拟合指数,R2=0.439,F=22.120 4,df=7, P=0.000 0。由表5可知,随着制度环境变好,知识转移的中介效应的系数由0.322提高至0.547,且在低值、中值和高值水平下,知识转移系数的置信区间均不包含零,说明高水平制度环境更有利于增强知识转移的中介效应。仅依赖条件间接效应不能完全判定制度环境是否存在有调节的中介效应。根据Process运算得到的INDEX指标显示,制度环境对知识转移间接关系的调节指数为0.179,置信区间为[0.015,0.342],不包括零,说明有调节的中介效应达到显著水平,H5得到支持。

表5 有调节的中介效应分析结果(后半段)(重复抽取5000次)

调节变量条件间接效应效应标准误下限上限有调节的间接效应INDEX标准误下限上限-1 SD0.322***0.1020.1810.4860.179*0.080.0150.342Mean0.435***0.0940.2970.594+1 SD0.547***0.0860.3490.761

注:表内均为双边检验,***表示显著性水平P<0.001,*表示P <0.05

4 结论与启示

4.1 研究结果讨论

在动态复杂的创新环境下,高新技术企业需要通过知识治理降低知识交易风险,促进知识资源在企业间有效转移,从而提高协同创新绩效。本文理论价值如下:提出运用正式知识治理和非正式知识治理方式,整合企业间分散的异质性知识资源;首次建构了企业间知识治理对协同创新绩效影响的完整模型,进一步促进知识治理理论与协同创新理论深度融合,深化了知识治理理论和协同创新理论研究成果;实证研究揭示了企业间知识治理通过知识转移作用于协同创新绩效的路径,进一步强化了异质性知识资源对创新的价值;将外部制度环境纳入知识治理研究领域,拓展了制度环境适用范围。

(1)高新技术企业间知识治理对知识转移具有积极促进作用,非正式知识治理的作用更为凸显。Gooderham等 [13]指出,治理机制能促进不同组织间知识转移,本研究结论支持并拓展了该观点,区分了不同知识治理机制对知识转移的效应。结果显示:正式知识治理和非正式知识治理均有利于加速知识转移,但非正式知识治理的作用更强,本文研究范围更加广泛,更符合中国高新技术企业实践。高新技术企业间的协同创新涉及大量专利转让和技术交易,在完备的合同和合理的分工机制等正式知识治理机制约束下,有助于合作伙伴之间开展知识交易行为。但在中国情境下,“关系圈”更能帮助企业获得创新所需异质性知识资源,与包凤耐和彭正银的研究结论相一致。合作伙伴之间关系越紧密,越容易形成信任的创新氛围,促使企业更开放地分享知识资源,进而对外部复杂的、编码化的异质性知识资源加以吸收和利用。因此,非正式知识治理在知识转移过程中具有更大的价值。

(2)知识转移在知识治理与协同创新绩效的关系中发挥完全中介作用。该结论丰富和拓展了王睢[7]的研究成果,高新技术企业间知识治理并不能对协同创新绩效产生直接影响,知识治理对协同创新绩效的影响必须通过知识转移这一中介机制实现。这主要是由于知识治理能减少企业间知识转移障碍,从而使企业更好地吸收利用合作伙伴的知识资源,提高知识转移效果。而知识转移作是企业创新能力的优势来源 [44],促进协同创新成果产生。尽管有观点认为,知识转移容易使企业创新产生技术依赖性,但本文认为,知识转移带来了多样化知识资源,有助于形成协作一致的创新方案。

(3)制度环境正向调节知识转移在知识治理与协同创新绩效之间的中介作用。研究结果说明,如果企业处于良好的制度环境,知识转移的中介作用会更强;如果企业处于较差的制度环境,则会削弱知识转移的中介效应。以往有关知识治理与创新的文献,如Clifton等[5]、朱雪春和陈万明[14]的研究均未关注制度环境这一情景因素,本研究弥补了这一不足。在中国情境下,企业与政府的关系、企业对消费者及当地文化习俗的熟悉程度等外部制度环境会影响创新过程。因此,良好的制度环境是企业进行协同创新的重要保障。

4.2 管理启示

(1)创新企业间知识治理机制。在协同创新过程中,应发挥正式知识治理和非正式知识治理的“双重”效应。首先,要创新正式知识治理机制,在分工模式、技术专利、知识保密与共享等方面,建立完善的知识产权契约,防范知识产权风险,加速知识过程;其次,本文发现,非正式知识治理更有利于增强知识转移效果。因此,管理者应充分重视非正式知识治理的作用。例如,与合作伙伴定期开展交流会,分享先进管理经验,促进相互学习,建立互信互惠机制,提高合作伙伴之间的信任感和认同感。只有合作伙伴对协作方案产生强烈认同,才能更开放地分享知识资源,减少知识领地行为,提高知识转移效果。

(2)注重知识转移策略。本研究发现,高新技术企业间多样化知识资源是提高协同创新绩效的关键。因此,企业在协同创新过程中,应重视知识转移策略。一方面,高新技术企业应建立跨边界的学习机构,减少由于知识默会性和差异性带来的知识沟通障碍,降低企业间知识转移成本损耗,高效吸收整合创新伙伴的异质性知识资源,从而提高协同创新绩效;另一方面,高新技术企业应积极实施知识转移战略,通过建立跨边界协调管理机构,制定统一的技术转移标准,创造有利于知识转移的机会,实现知识转移效果最优化。

(3)优化外部制度环境。良好的外部制度环境是企业间开展协同创新的重要基础,有助于提高异质性知识资源的创新价值。具体策略如下:第一,政府应出台相关政策法规支持高新技术企业协同创新,简化与创新相关的行政审批程序,健全法律法规体系,为高新技术企业协同创新提供良好的政治制度环境;第二,高新技术企业应与政府形成良好的沟通模式,减少沟通成本,熟悉地方法律法规,使创新符合规制合法性要求;第三,高新技术企业应充分了解消费者心理需求和社会文化习俗,积极关注市场动向,与消费者和公共协调组织形成良好的互动关系,使企业间协同创新行为符合社会价值规范,协同创新产品得到消费者一致认可,从而提高市场占有率。

4.3 不足与展望

受主客观条件的影响,本文还存在以下不足之处:第一,样本主要来源于北京、上海、广州、南京、苏州、郑州等地区,后续可以在全国更大的范围内开展调研,以验证本文所提出的理论模型,提高研究结果的普适性;第二,本文对制度环境的研究仅从外部制度环境视角进行了探讨,未关注企业内部制度环境对协同创新绩效的影响,未来研究可将两者结合起来进行更深层次的探讨;第三,本文分析了知识转移对知识治理与协同创新绩效关系的影响,而知识治理还可能通过其它中间变量(如机会主义、交互能力等)对协同创新绩效产生影响,未来可进一步深化知识治理的作用机制研究。

参考文献:

[1] 陈彦斌:中国企业创新能力评价报告2017[EB/OL].[2017-5-19].http://topics.gmw.cn/2017-05/19/content_24530339.htm.

[2] GRANDORI A.Neither hierarchy nor identity: knowledge-governance mechanisms and the theory of the firm [J].Journal of Management and Governance, 2001, 5(3): 381-399.

[3] FOSS N J.The emerging knowledge governance approach: challenge and characteristics [J].Organization, 2007, 14(1):29-52.

[4] ANDREAS SCHROEDER.Knowldege management governance: the mechanisms for guildingand controlling KM programs [J].Journal of Knowldege Management,2012,16(1): 3-21.

[5] CLIFTON N, KEAST R, PICKERNELL D, et al.Network structure, knowledge governance, and firm performance: evidence from innovation networks and SMEs in the UK[J].Growth and Change, 2010, 41(3): 337-373.

[6] HUGGINS R, JOHNSTON A.Knowledge networks in an uncompetitive region: SME innovation and growth[J].Growth and Change, 2009, 40(2): 227-259.

[7] 王雎.开放式创新下的知识治理——基于认知视角的跨案例研究[J].南开管理评论,2009,12(3):45-53.

[8] BASSI L J.Harnessing the power of intellectual capital[J].Training & Development, 1997, 51(12): 25-31.

[9] DIAKOULAKIS I E, GEORGOPOULOS N B, KOULOURIOTIS D E, et al.Towards a holistic knowledge management model[J].Journal of Knowledge Management, 2004, 8(1): 32-46.

[10] FRAPPAOLO C.Defining knowledge management: four basic functions[J].Computerworld, 1998, 32(8): 80.

[11] MAHNKE V,PEDERSEN T.Knowledge governance and value creation[A]//MAHNKE V.Knowledge flows, governance and the multinational enterprise[M].London:Palgrave Macmillan, 2004: 3-17.

[12] JU CHOI C, CHENG P, HILTON B, et al.Knowledge governance [J].Journal of Knowledge Management, 2005, 9(6): 67-75.

[13] GOODERHAM P, MINBAEVA D B, PEDERSEN T.Governance mechanisms for the promotion of social capital for knowledge transfer in multinational corporations[J].Journal of Management Studies, 2011, 48(1): 123-150.

[14] 朱雪春,陈万明.知识治理、失败学习与低成本利用式创新和低成本探索式创新[J].科学学与科学技术管理,2014,35(9): 78-86.

[15] 吕佳,陈万明,彭灿.主动遗忘、知识治理与企业突破式创新——环境动荡性的调节作用[J].科技进步与对策,2017,34(21):103-110.

[16] WILLIAMSON O E.The new institutional economics: taking stock, looking ahead[J].Journal of Economic Literature, 2000, 38(3): 595-613.

[17] ALONSO-CONDE A B, BROWN C, ROJO-SUAREZ J.Public private partnerships:incentives, risk transfer and real options [J].Review of Financial Economics, 2007, 16(4): 335-349.

[18] 李随成,黄聿舟,王玮.探索式与利用式产品创新的治理机制匹配研究[J].软科学,2015,29(4):5-8+19.

[19] 陈伟,张旭梅,宋寒.供应链企业间知识交易的关系契约机制:基于合作创新的研究视角[J].科研管理,2015,36(7):38-48.

[20] PEMSEL S, MÜLLER R.The governance of knowledge in project-based organizations[J].International Journal of Project Management, 2012, 30(8): 865-876.

[21] KANG M, KIM B.Embedded resources and knowledge transfer among R&D employees[J].Journal of Knowledge Management, 2013, 17(5): 709-723.

[22] 向阳,曹勇.企业创新网络知识治理与知识转移:基于战略性新兴产业的实证研究[J].管理评论,2015,27(9):48-58.

[23] LIU L, BORMAN M, GAO J.Delivering complex engineering projects: reexamining organizational control theory[J].International Journal of Project Management, 2014, 32(5): 791-802.

[24] GULATI R.Does familiarity breed trust? the implications of repeated ties for contractual choice in alliances[J].Academy of Management Journal, 1995, 38(1): 85-112.

[25] SZULANSKI G, CAPPETTA R, JENSEN R J.When and how trustworthiness matters:knowledge transfer and the moderating effect of causal ambiguity[J].Organization Science, 2004, 15(5): 600-613.

[26] 刘伟,邸支艳.关系质量、知识缄默性与IT外包知识转移——基于接包方视角的实证研究[J].科学学研究,2016,34(12):1865-1874.

[27] HEIDE J B.Interorganizational governance in marketing channels[J].Journal of Marketing, 1994, 58(1): 71-85.

[28] JANSEN J J P, VAN DEN BOSCH F A J, VOLBERDA H W.Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter[J].Academy of Management Journal, 2005, 48(6): 999-1015.

[29] MUTHUSAMY S K, WHITE M A.Learning and knowledge transfer in strategic alliances: a social exchange view[J].Organization Studies, 2005, 26(3): 415-441.

[30] REUER J J, ARINO A, POPPO L, et al.Alliance governance[J].Strategic Management Journal, 2016, 37(13):37-44.

[31] VOLBERDA H W, FOSS N J, LYLES M A.Perspective—absorbing the concept of absorptive capacity:how to realize its potential in the organization field[J].Organization science, 2010, 21(4): 931-951.

[32] NORTH D C.Economic performance through time[J].The American Economic Review, 1994, 84(3): 359-368.

[33] SCOTT W R.Institutions and organizations[A]//WARNER BURK W.Foundations for organizational science[M].London: A Sage Publication Series, 1995.

[34] 许玲玲.高新技术企业认定、制度环境与企业技术创新[J].科技进步与对策,2018,35(7):82-87.

[35] SHINKLE G A, MCCANN B T.New product deployment: the moderating influence of economic institutional context[J].Strategic Management Journal, 2014, 35(7): 1090-1101.

[36] FUENTELSAZ L, GARRIDO E, MAICAS J P.Incumbents, technological change and institutions: how the value of complementary resources varies across markets[J].Strategic Management Journal, 2015, 36(12): 1778-1801.

[37] 金永生,李吉音,李朝辉.网络导向、价值共创与新创企业绩效——制度环境与企业发展阶段的调节[J].北京理工大学学报(社会科学版),2017,19(6):70-78.

[38] SCHOENMAKERS W, DUYSTERS G.The technological origins of radical inventions[J].Research Policy, 2010, 39(8): 1051-1059.

[39] 张敬文,谢翔,陈建.战略性新兴产业协同创新绩效实证分析及提升路径研究[J].宏观经济研究,2015(7):108-117.

[40] 谢宗晓,林润辉,王兴起.用户参与对信息安全管理有效性的影响——多重中介方法[J].管理科学,2013,26(3):65-76.

[41] 侯杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:经济科学出版社,2004.

[42] 韩莹, 陈国宏.集群企业网络权力与创新绩效关系研究——基于双元式知识共享行为的中介作用[J].管理学报,2016,13(6):855-862.

[43] SUN L Y, PAN W, CHOW I H S.The role of supervisor political skill in mentoring: dual motivational perspectives[J].Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(2): 213-233.

[44] 董媛媛,梁艳艳.知识转移对R&D联盟企业创新能力作用路径研究[J].工业技术经济,2016,35(2):75-80.

(责任编辑:张 悦)