收稿日期:2019-12-18

基金项目:国家社会科学基金项目(19CSH029);四川省教育厅项目(18SB0524)

作者简介:张华泉(1986-),男,四川南部人,博士,四川农业大学经济学院讲师、硕士生导师,研究方向为农村经济、农村公共管理、区域经济。

DOI:10.6049/kjjbydc.2019090732

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F323.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2020)15-0018-10

农村科技扶贫作为我国扶贫开发战略的一项重要制度设计,自1951年在华北、华东地区率先试办农技推广站开始,到1986年正式成为区域开发式扶贫的一项制度安排,再到后来成为综合型扶贫攻坚战略、整村推进与“两轮驱动”扶贫战略、精准扶贫方略等各阶段国家扶贫开发的重要抓手与着力点,谱写出动人的中国农村科技扶贫故事,积累了具有中国特色的农村科技扶贫经验,归纳这些经验,可以将其概括为“中国农村科技扶贫道路”与“中国方案”。

然而,纵观我国71年农村科技扶贫演变历程,按照诺斯所阐释的制度演进与政治经济组织之间相互影响来看[1],其在制度、机制和扶贫生态方面还存在诸多短板,突出表现在科技扶贫供需渠道不畅、贫困地区产业发展面临农技推广“最后一公里”、科技扶贫面临基层“人员荒”等方面[2]。归纳起来,制度性缺陷主要是由于科技扶贫“国家化”与低效率垄断,扶贫主体积极性不高;运行机制缺陷主要是由于市场主体参与性不足,动力与受益机制匮乏,并影响行政扶贫手段的作用;扶贫生态缺陷主要在于农村贫困群体素质较低,对新技术和产品的接受能力较弱等。为此,欲揭示继而突破上述制度性、机制性缺陷,就有必要对我国71年农村科技扶贫发展历程进行梳理,厘清演化进路,明确其变迁逻辑。一方面,明确这些缺陷或短板的产生机理和多维生成诱因,另一方面,有助于科学归纳总结农村科技扶贫“中国经验”,为全球农村科技扶贫贡献中国智慧与中国力量。此外,有助于前瞻我国2020后相对贫困及“后小康”时代科技扶贫的新特征、新趋势、新路径,为寻觅我国农村科技扶贫供需耦合路径与体制、机制性缺陷化解之道,以及2020年以后“中国之治”的农村扶贫科技赋能提供理论依据。

梳理国内外相关文献,发现学界有关农村科技扶贫的研究主要聚焦在宏观、中观及微观视域下不同主体、不同区域农村科技扶贫模式及其效应考量,以及供需耦合视角下科技扶贫供需影响因素及服务体系建设等方面。

首先,从宏观层面农村科技扶贫模式及效应来看,孙文中[3]基于新发展主义视角对中国传统农村扶贫模式进行了反思,认为扶贫过程中官僚化、扶贫资金低效化以及农户与龙头企业利益偏离化等导致我国农村科技扶贫中农民参与意愿低下、扶贫资金浪费等现象;付少平[4]基于结构化视角,同样认为我国农村科技扶贫存在扶贫主体行动碎片化倾向,以及扶贫精准化不足的问题。其次,从中观层面来看,薛曜祖[5]以吕梁山集中连片特困地区为研究对象,实证结果表明农业基础设施完善及农户技能水平提升有助于发挥科技扶贫联动效应;刘东梅、刘伟[6]以秦巴山区为样本,认为“贫困县扶贫模式”因制度设计的先天缺陷难以为继,亟需基于增长极理论重新设定新扶贫区域中心,建立“部区会商”新机制,增强科技供给部门统筹协调力度。最后,从微观层面来看,研究成果较为丰富。科研院所科技扶贫方面,杨军、池敏青[7]以省级农科院为例,探讨了农科院扶贫模式存在的局限,即科研人员扶贫意愿、经验、能力不足,扶贫项目规划管理环节缺失,提出从科研人员激励、科技扶贫项目载体设计优化等方面予以突破;韩永滨等[8]系统介绍了通过构建内置于贫困地区产业发展的科技扶贫网络,培育贫困地区具有自身造血能力的中科院科技扶贫实践样本;汤国辉(2018)基于新发展理念,研判了我国科技大篷车专家站科技扶贫进程中面临的高新技术采纳与社会整合力量不够、金融支持缺乏等突出问题;柏振忠、宋玉娥[9]基于合作社在产业扶贫与科技扶贫链接方面的平台作用,系统阐释了合作社在降低农业科技对接交易成本、提高农业科技精准服务能力及拓展贫困户使用农业科技覆盖面等领域的独特效应及动力机制。在科技特派员企业科技扶贫方面,张静、朱玉春[10]基于秦巴山区208 家科技特派员农村科技创业企业样本进行了实证分析,结果表明科技特派企业自身禀赋特征如认知型、关系型社会资本对产业增收、帮扶带动扶贫有显著正向影响,且科技特派企业在科技精准扶贫中发挥着重要正向激励作用。在科技扶贫服务平台减贫效应方面,卢阳春等[11]采用AHP层次分析法,实证评价了秦巴山区21个贫困县科技扶贫平台的直接及间接减贫效应,并探讨了区域差异现状及成因。

另外,国内外学界关于供需耦合视角下科技扶贫供需影响因素及服务体系建设的探讨较为集中。在需求侧方面,李博等[12]、刘薇等[13]均从贫困地区农户经济性行为一般性特征出发,基于需求视角讨论了农民经济行为对农村科技扶贫的影响,总结并归纳了农村科技扶贫的适应策略和发展策略路径;Selejio等[14]、Kwamina Ewur Banson等[15]、James K Gitau等[16]均基于微观需求视角,分别探讨了坦桑尼亚农户对土地保护技术、加纳农户对小规模灌溉技术及肯尼亚农户对家庭使用气化炉和炉灶技术的影响因素及效率;Esther等[17]、Radhika[18]、Glyn Williams等[19]从政策、政治学视角,探讨了科技扶贫的微观赋能重要性;邢成举(2017)以陕西阳县科技扶贫实践为依据,发现科技扶贫存在“门槛效应”与“规模偏好”问题,强调以需求为导向,注重科技扶贫中的技术“亲贫性”,兼顾科技扶贫经济效益和社会效果。在供给侧方面,Arunachalam[20]、Verma等[21]以农业信息技术为例,聚焦农技推广人员在农业信息通信技术应用中的制约与障碍。在供需匹配视角方面,熊娜(2018)结合国家科技扶贫重点县贫困农户微观样本,聚焦科技扶贫数量、结构的“质”与“量”双重失衡问题,通过biprobit 模型,进一步从贫困户个人禀赋、家庭禀赋与乡村禀赋三重维度揭示了科技扶贫供需均衡的影响因子;熊建发等[22]引用biprobit模型,基于全国五省市调研数据实证研究发现,年龄、受教育水平、农业生产结构、认知素养等负向影响扶贫科技需求,正向影响扶贫科技供给;周华强等[23]进一步探讨了科技扶贫项目管理创新问题,研究认为科技扶贫项目应朝着“以人为本、流程简化、下沉基层、注重绩效”的理念转变,项目管理制度创新应坚持分类管理、定向支持等原则。

综上,目前农村科技扶贫相关研究大多基于宏观、中观、微观视角探讨科技扶贫模式与成效或供需影响因素,形成了较为丰硕的成果,微观层面研究成果更为突出,并形成了良好的政策启示效应。然而,对新中国71年农村科技扶贫历程进行科学梳理,揭示其演化路径,前瞻2020后相对贫困及“后小康”时代科技扶贫逻辑演进及治理特征,相关研究还极为有限,而这恰是本文的理论贡献所在。

伴随新中国71年沧桑巨变,我国根据不同时期经济社会变化特征与贫困规律,适时调整减贫策略及减贫工具、手段,相应地,农村科技扶贫也依次经历了阶段性历史演进,按照科技扶贫相关政策文件、组织演变及科技体制改革、扶贫战略调整,可将我国农村科技扶贫变迁历程凝练为“开篇探索-制度突破-职能拓展-机制耦合-内涵发展-生态集成”6个阶段。

基于我国农业人口大国基本国情,建国后党中央高度重视生产力与生产关系二者逻辑衔接,不断修复调整农业生产关系,并不断解放生产力,极为重视农业生产率提高所依赖的科技等要素资源。基于此,制定出台了一系列有助于农业生产恢复与农业技术推广的政策文件。如1951年颁布的《中共中央关于农业互助合作的决议》规定:“每个县至少持有1-2个农事试验性质的国营农场,其作用在于新式农机具研发与改进及为合作社或互助社提供农技援助。”按照此决议,全国范围内,东北、华北地区率先建立了农技推广站,开始了农技试验、推广、示范征程。1953年,农业部又颁布了《农业技术推广方案》,提出地方各级政府需重视农业技术人才队伍建设,必须设置相应农技推广机构。1954年,《农业技术推广站工作条例》也正式出台,进一步明确了农技推广任务、目标等。1955年,农业部又颁布了《关于农业技术推广站工作的指示》,该条例强调要在乡镇基层组织全面设立农技推广站,并且就站点所从事的业务范围予以界定,这些业务包括良种培育、病害虫防治、土壤改良等。1957 年,全国逐步建起以“农场为中心、互助组为基础、劳模和技术员为骨干”的基层农技推广体系,到20世纪50年代末,覆盖中央、省、县、乡四级的农技推广网络基本形成。

然而,受自然灾害及“反右”等政治运动影响,1959年,全国农技推广站数量骤减,全国范围内农技相关人员减少了2/3,基本成型的农技推广组织濒临解散。“文革”期间,大量农技推广工作者下放到农村,绝大部分推广组织被解散,然而,农业生产所需的农业技术刚需依然存在,在此背景下,一些地区发挥主观能动性,独立探索一些具有代表性的农技推广组织并取得了不错的效果。其中最具代表性的即是1969年湖南省华荣县创办的“四级农业科学实验网”(县办农科所、公社办农科站、生产大队办农科队、生产队办农科小组)。“四级农科网”自诞生之日起便因其活力与效力迅速风靡全国,到1974年,全国范围内“四级农科网”组织体系基本形成,该体系中专业农技人员起到关键枢纽作用,通过试验、宣传等方式成功开展了一批又一批群众性科研活动,极大程度解放了农村生产力,到1976年“文化大革命”结束,全国“四级农科网”科研工作者人数已达1 100万人。

此外,农村科技扶贫与科技管理体制适配性值得关注,建国之初到改革开放前这段时期,我国在面临严峻的国内外环境及科技人才资源极度匮乏的情况下,确立了集中计划型科技管理体制,该体制虽面临“文革”挫折,但以行政命令式集中管理方式客观上保证了有限资源投入关键领域与部门,强力推进了农技推广应用,促进了农业生产力恢复与提高。

1978-1986年,我国实施了举世瞩目的以农村经济社会体制改革为核心的减贫战略,建立了以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,极大释放了农村生产力。随着家庭联产承包责任制在全国范围内的推进,农村基层农技需求及推广呼之欲出,农技供给效率显得尤为重要。与之前阶段相比,该阶段除政府仍旧作为农技推广扩散主体外,还有部分集体性质的农民合作制组织也成为推动主体,该阶段农技供给突出表现在两个方面:一是“五级”农技推广体系代替了“四级农科网”,“五级”即从中央到乡镇,自上而下设立五级农技推广机构,村一级设立农民技术员与科技示范户;二是农村专业经济合作组织、乡镇企业等开始成为农技推广应用的主体之一,科技扶贫初步呈现多元农技服务体系,并且有了相应政策文件的保障。譬如,1982年中央1号文件提出:“充分发挥好县级农技推广机构在植保、土肥等农业技术中的专业化引领作用,树立一批先进的县级农业推广机构典型”。该文件的出台,标志着以县级农技推广体系为核心的地方农技推广体系发展进入全新时期。同年,全国农业技术推广总站、全国植物保护总站、全国种子管理总站分别重组建立,1986年还成立了专门针对土肥推广应用的全国土壤肥料总站,各类农技推广应用机构整合及筹建标志着我国功能多元、服务多样的农技服务体系雏形初步形成。

值得强调的是,该阶段“科学技术是生产力”等论述的提出,为我国科技体制改革启动提供了重要理论遵循,在以经济建设为中心的战略指引下,我国科技体系逐步恢复,中央、省、市(州)、县四级科研机构均陆续开展正常的科技活动,由此该阶段也成为我国科技扶贫制度化的开端。1978年,河北省科委针对太行山区生产技术落后和技术人才极度匮乏的现实状况,率先在我国开启了科技扶贫道路,并形成了著名的“太行山道路”及“太行山精神”。1981年,河北省委、省政府决定,组织河北农业大学等有关单位和部门对太行山区进行研究开发,随后,“太行山区开发研究”项目被纳入国家“六五”重点攻关计划,自此,一场声势浩大、多学科交叉融合的太行山扶贫攻坚战迅速打响。1986年原国家科委提交《关于开发贫困地区建设的报告》,明确提出“依靠科学技术使贫困地区脱贫致富”,自此,我国科技扶贫活动不断升温,并使得诸如“太行山道路”式科技扶贫“战果”以制度化的形式得以长存并延续至今。

1986-1993年,党中央、国务院审时度势实施了区域开发式扶贫战略,这期间全国贫困特征出现了新变化,突出表现为区域发展失衡,城乡之间与东西部之间“马太效应”开始凸显,同时,贫困人口也呈现出区域集中分布特点,主要分布在“老、少、边、穷”地区。面对此困境,国务院办公厅、科技部、农业部、人力资源与保障部等先后在大别山、陕北地区、井冈山等地55个贫困县以及少数民族地区展开了一场科技扶贫“大会战”,并取得了显著扶贫成果,在一定程度上弥补了贫困地区科技短板,促进了地区经济社会发展。

区域开发式扶贫战略纵深推进,离不开相应法律法规保障。1989年国务院78号文件提出,要强化科技成果推广运用,建立健全各种类型农技推广机构,进一步发展壮大农村科技队伍,促进基层农技推广体系职能由无偿服务向有偿服务拓展延伸,并确定财政支持等配套服务。自此,农村科技扶贫中有偿科技服务开始兴起,这也标志着与我国农村经济社会发展因时制宜的运行机制基本建立,市场化农村科技供需机制呼之欲出。不仅如此,1991年国务院下发《关于加强农业社会化服务体系建设的通知》,进一步以法律形式明确了专业合作社、农村专业技术协会等组织或机构的农业社会化法定地位与相应权益。1993年7月《农业技术推广法》颁布,在1991年《通知》基础上进一步细化并明确了我国农技推广工作基本原则、行为规范与保障机制等,其后,全国先后有24个省份结合本地实际,因地制宜颁布实施了农技推广方案,这标志着我国农村科技扶贫逐步被纳入法制化轨道。与此同时,该阶段我国科技体制改革总体思路是“简政放权,重点支持基础研究与高技术发展”,国家不断优化科研机构内部管理制度,调整政府与科研机构关系,释放科研机构自主权与积极性。一方面,促进了农村科技扶贫主体进一步增多,有偿科技服务开始兴起;另一方面,充分调动了科技工作者主动性与积极性,为我国“藏粮于技”、各类农产品“丰产丰收”提供了坚实人才支撑。

农村地区科技扶贫活动通过一段时间探索实践,其作用逐步凸显,政府对科技扶贫作用的认知也日趋理性和深入,1994年,国务院颁布实施了《国家八七扶贫攻坚计划》,该计划明确了总体减贫量化目标,即“力争用七年左右的时间,基本解决全国约8 000万贫困人口的温饱问题”。同时,对科技扶贫提出了更高要求,即强调将科技进步与农民综合素质提升纳入制度化轨道,不断加大对“星火计划”等科技扶贫活动的扶持力度,整合多方资源,开展各类富有弹性的科技开发、科技服务、科学研究、农技示范等活动。与此对应,该阶段我国科技体制改革的主线是从“以国立科研机构改革为重心”转变成“构建社会化、多元主体并存的研发体系”。自此,政府、专业合作社等非盈利组织、股份合作制盈利服务组织等科技扶贫主体呈现多元并存格局,企业等科技扶贫新型力量开始兴起,相应资源整合机制、主体多元合作机制也建立健全。不仅如此,1995年党中央、国务院第一次系统性阐释了“科教兴国”战略内涵及要义,明确要求提升科技扶贫能级,科教资源向贫困地区不断倾斜,大力推广先进适用技术,夯实科技人才队伍,注重发达地区在技术、信息、人才、资金等领域的帮扶作用,强调贫困地区通过发展科教提升自我发展能力、加快脱贫致富的内生性发展途径。从该战略不难看出,国家充分认识到科教对一个国家和民族进步的重要性,整个科技扶贫过程均强调教育的迫切性,这在以往科技扶贫过程中并不明显。1996年原国家科委《关于进一步推动科技扶贫工作的意见》与1997年中国科协、国家科委、中科院联合出台的《关于依靠科技进步加速扶贫攻坚进程的意见》均提出:扶贫开发实践充分证明,科教扶贫是扶贫根本,科技和教育是贫困地区脱贫致富的两大引擎与不竭动力。

科教兴国战略的实施必然要求相应科技资源供给主体和衷共济,1998年10月中共十五届三中全会主题报告《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》强调“注重基层农技推广体系建设,着力扶持一批农村专业技术协会等科技组织。”1999年8月党中央、国务院颁布的《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》进一步明确,“建立农业科研院所、高等学校、各类农业技术服务机构和涉农企业产学研紧密结合的农村科技服务网络。充分发挥龙头企业、专合组织、技术协会、供销社等多元主体在农业技术推广扩散中的专业化引领作用”。紧接着,国务院2001年4月发布的《农业科技发展纲要(2001-2010年)》进一步明确,“扶持一批农民、企业技术推广专业机构,建立健全全国农村各类技术协会发展壮大的体制机制”。

从这一阶段整体情况来看,科技扶贫工作更加深入,渐入佳境。先进农业科技推广离不开教育事业发展,也离不开相应中介组织提供的多元服务,更离不开农技推广、教育培训、资金供给、信息发布等人财物机制联动耦合。概言之,该阶段农技推广体系与人才队伍进一步稳定,农村科技服务网络初步形成,科技扶贫供给主体多元并存格局进一步成型并呈多元共振态势,提高了贫困地区农业生产率,促进了贫困地区特色产业发展,从而更好地实现了贫困地区经济社会发展和贫困农户增收致富。

随着科技扶贫工作深入推进及科技水平不断提高,相关部门对科技扶贫提出了更高要求。2001年发布的《“十五”科技扶贫发展纲要》提出:“贫困地区尤其要注重科学技术与农业产业的融合,充分建立科技与农村经济社会融合的渗透机制。各地区扶贫开发应因地制宜地与科技扶贫机制创新有机结合,尤其是建立科技扶贫的人才、资金保障机制。”从该纲要可以看出,科技扶贫已经开始注重人才、资金等服务体系建设,并制定了一系列科技扶贫体制机制创新举措:提高科技成果转化效率,保障科技人员经济利益;鼓励民间科研机构、各类农村合作组织和各类科研组织参与;建立科技扶贫示范基地;大力开展科普活动,提高贫困地区农户科技素养等。同年发布的《农业科技发展纲要(2001-2010年》进一步提出,“通过培训、技术应用示范、构建科技服务体系、创办科技型企业等方式为贫困地区注入动力,着力提升贫困地区自我造血能力,培育贫困民众的科学文化素养”。此后,《十一五农村科技工作指导意见》、《关于深入实施星火计划的若干意见》、《新农村建设科技促进行动》等系列文件相应出台,为这一时期科技扶贫工作的开展提供了强大的政策支撑。值得强调的是,该阶段我国科技体制改革理念发生了重要转变,将国家自主创新体系建设纳入国策,市场主体活力激发与科技服务体系建设的制度安排受到更高程度的重视。

可以看出,随着整村推进与“两轮驱动”扶贫战略实施及贫困瞄准重心下沉,科技扶贫已从单一的技术推广延伸至服务体系构筑,强调综合开发与新型科技服务体系构建,更加关注科技扶贫“内涵式”发展。同时,该阶段进一步肯定了农村科技供给主体多元协作的积极作用,更加重视教育与科技的耦合效应。可以判断,该阶段属于农村科技扶贫由“量变”到“质变”的转变阶段,农村科技扶贫服务体系建设促进了农村科技扶贫内涵式发展道路的形成。在实践层面,贫困乡村科技扶贫示范行动、科技型特色产业促进行动、科技信息扶贫行动、科技致富行动、科技培训和科学普及行动等五大行动陆续开展,先后推动了星火培训、农业科技跨越计划培训、农民技术培训等工程。此外,科技部与商务部、联合国开发计划署合作实施了一系列科技扶贫开发项目,包括影响较大的“中国农村科技扶贫创新与长效机制探索”项目,支持试点地区开展科技特派员、农业专家大院、“农技110”等新型农村科技服务模式推广。由此,农村科技扶贫社会化服务进入发展快车道,并推动形成内涵式发展长效机制。

为适应新时代扶贫标准的提高及集中连片扶贫战略的有序实施,农村科技扶贫也在体制机制上不断创新,科技扶贫生态塑造成为这一时期工作重心。譬如,围绕生态塑造的科技扶贫主体构建,《中国农村扶贫开发纲要》(2011-2020)明确提出:“培育一批引领作用突出、带动作用强的科技型扶贫龙头企业;大力打造新型农村科技服务体系;选拔一批示范性较强、经济社会效益突出的先进科技扶贫示范村、示范户;持续推进选派科技扶贫服务专家团、挂职科技副县(市)长、科技特派员深入国家重点扶持县(市)开展智力扶贫工作。”习近平总书记于2013年首次提出“精准扶贫”,其扶贫思想指导整个脱贫攻坚进程,尤其强调落后地区要同发达地区一样转变发展方式,着力提高发展质量与效益[24]。这就要求落后地区向发达地区看齐,充分重视科技力量这个抓手,让科技与产业紧密结合,彰显落后地区科技服务质量与经济发展质量,这也必然要求农村科技扶贫进一步完善服务体系,提升整体服务层级,功能齐全、覆盖面广、效益可持续的科技扶贫服务体系呼之欲出。

为深入贯彻党中央、国务院确定的精准扶贫战略及部署,切实把科技扶贫有机融入整个扶贫工作中,各地区结合自身实际,不断建立科技扶贫集成生态体系,因地制宜探索出一条条科技扶贫集成创新道路。如四川阿坝州小金县着重从确立信息员、建立县级专家库、积极争取项目资金3个方面,构建科技精准扶贫服务体系,赢得了社会各界一致好评。不仅如此,随着该阶段我国科技扶贫体制全面深化改革,2015年《深化科技体制改革实施方案》等文件陆续颁布及“大众创业、万众创新”等政策出台,我国农村科技扶贫也进入全面深化阶段,不论是公平有序竞争环境的营造、技术创新市场化机制的确立,还是科技成果转化、开放格局塑造等,都要求农村科技扶贫更加注重集成效率。于此,许多贫困地区县域整合各类科技资源,建立科技扶贫各主体利益联结机制,通过现场技术示范、创建农业园区等方式推进产学研合作,大力响应国家“一村一品”、“一县一业”等战略,确定科技扶贫载体,完善科技扶贫政策,充分调动科技扶贫供给主体积极性与主动性,促进贫困地区科技扶贫整体层级质能提升。

由此可见,新时代农村科技扶贫主体多元化、服务体系立体化格局进一步确立,科技扶贫主体、科技扶贫工具、科技扶贫内容、科技扶贫政策、科技扶贫受众、科技扶贫资金等科技扶贫资源不断优化整合,并形成一个个运行高效、权责明确、互联互通的科技扶贫闭环。同时,农村科技扶贫组织体系日益健全,各类服务功能日臻完善,各类服务主体积极性主动性日益增强,各类服务方式与工具日益现代化,这些扶贫生态的集成与革新不断推动我国农村科技扶贫质能层级嬗变。

按照邱泽奇[25]、黄晓春[26]、邵娜等[27]技术社会化治理相关观点,中国经济转型过程本质上是技术化社会不同阶段技术-组织-制度互动结构非稳态不断演化发展的过程,我国71年农村科技扶贫历程作为经济转型系统的子集,也适用于该观点的科学解释,技术双重性及组织结构双重性共同决定了技术-组织-制度互动互构演化形态。技术双重性决定了技术既是行为组织行动的结果,也是相关组织社会行动的中介,而组织结构双重性则决定了制度与行为的建构关系,三者相互作用、相互影响,共同推进我国71年农村科技扶贫光辉历程。

3.1.1 技术化社会1.0阶段:开篇探索至制度突破

建国之初,百废待兴。此阶段可以视为技术化社会1.0阶段,技术既广泛应用于农业生产,解放农业生产力,也被政府用于地方秩序建构与维系。“四级农科网”的形成正是赋予并验证了技术双重性特征, 一方面“四级农科网”全面覆盖了县、人民公社、生产大队、生产队农业生产体系,另一方面农业科技的运用较大地解放了新中国落后的农业生产力,使得广大劳动者“劳有所获”,提高了其农业生产积极性,客观上也有助于维护地方良好的社会秩序。在国家范围内,相对隔离的地方是其有机单元,地方良好秩序的构建与国家社会秩序稳定是同构的,处理好地方社会关系,国家也就实现了稳定治理。随着社会秩序的稳定构建,农业技术的创新运用进一步降低了劳动成本,提高了农业生产经营效率,形成了一定规模效益,也提高了制度创新潜在利润,从而诱导制度边界扩展。于是,1978-1986年以经济社会体制改革为核心的减贫战略中,进一步强化了农村科技的作用,以“太行山道路”模式为代表的产学研农村科技扶贫制度雏形开始显现,突出表现在具有集体性质的农民合作社等扶贫主体开始登上历史舞台,“四级农科网”扩展成“五级农科网”,农村科技扶贫制度化的开端进一步为农村科技创新提供了良好的社会氛围与激励导向,同时也有助于科技脱贫成果巩固与壮大。

3.1.2 技术化社会2.0阶段:职能拓展至机制耦合

在技术化社会2.0阶段,组织既是科技创新与应用的载体及骨干,也是社会治理重要构成部分。然而,值得注意的是,技术组织化运用不仅触及组织内部利益调整,还会在不同组织之间诱发利益格局调整。从该阶段我国农村科技扶贫变迁来看,随着家庭联产承包责任制在全国范围内的推行,广大农民群众从生产大队、生产队的集体“束缚”中解放出来,“个性化”特征日趋明显,农村扶贫需求的阶段性特征也发生了较大变化,此阶段科技扶贫供给由政府型、公益性、无偿性主导模式向企业等有偿性模式转变,农村科技扶贫职能得到了有效拓展,无偿公益性组织与有偿性服务组织间利益分配也得到了弹性“划片”,使得有偿性服务组织有机会在该特定时期“分一杯羹”。

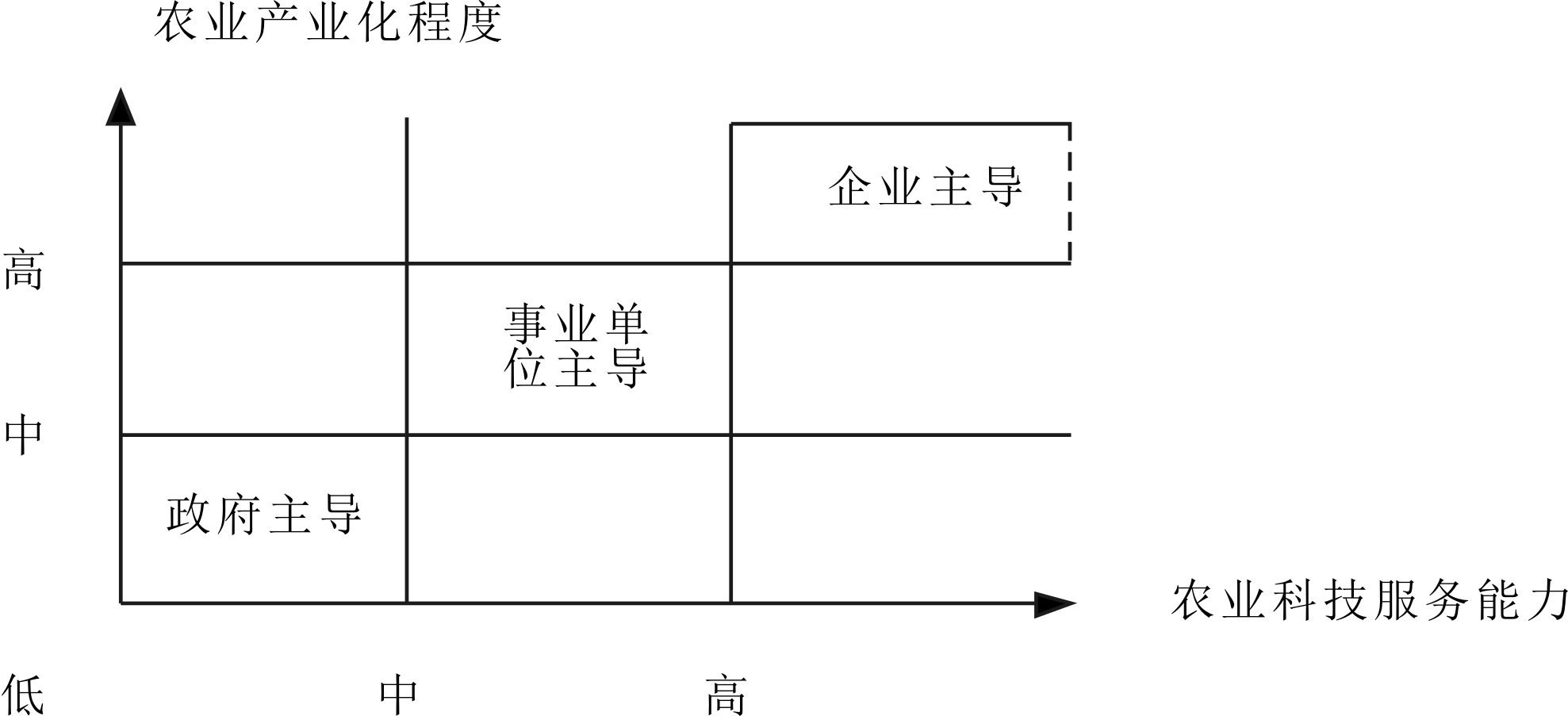

从邱泽奇[28]观点来看,组织治理是社会化治理的有机构成部分,组织内部及组织间对利益的调整与社会对利益主体相关行为活动规制是对应的、协调的,组织治理将会产生具有较强“正外部性”的社会治理效应。该阶段的农村科技扶贫历程也契合了这一结论,随着有偿科技服务的兴起,农村科技扶贫主体日益多元化,公益性组织与盈利性组织在科技扶贫竞合关系中利益得到重新调整与分配,并在与农业发展不同阶段产生了结构性适配,如图1所示,农业产业化进程中,科技供给主体服务效能差异较为明显并被自然赋予匹配特征。

图1 农业产业化不同阶段农业科技服务效能适配

同时,除组织治理作为社会稳定秩序建构的闭环节点外,政府还作为国家代表的身份对相应组织行为活动进行规制,该期间出台的《农业技术推广法》、《农业科技发展纲要》等便是例证。面对因农民个体与集体组织分离、地方性社会分离所带来的社会化治理挑战,政府与组织进行了分工协作,概括起来,即是组织“主内”,负责内部治理,而政府则负责组织之外的社会秩序构建,集中体现在政府把“科教兴国”战略实施、教育培训、信息发布、资金供给等与科技扶贫有机结合起来,塑造了“多组织并存,多元共振”扶贫格局,改变了以往纯公益性组织“点对点”单线模式,也形成了与农业科技扶贫息息相关的各类生产要素供给与搭配机制上的逐步耦合。

3.1.3 技术化社会3.0阶段:内涵发展至生态集成

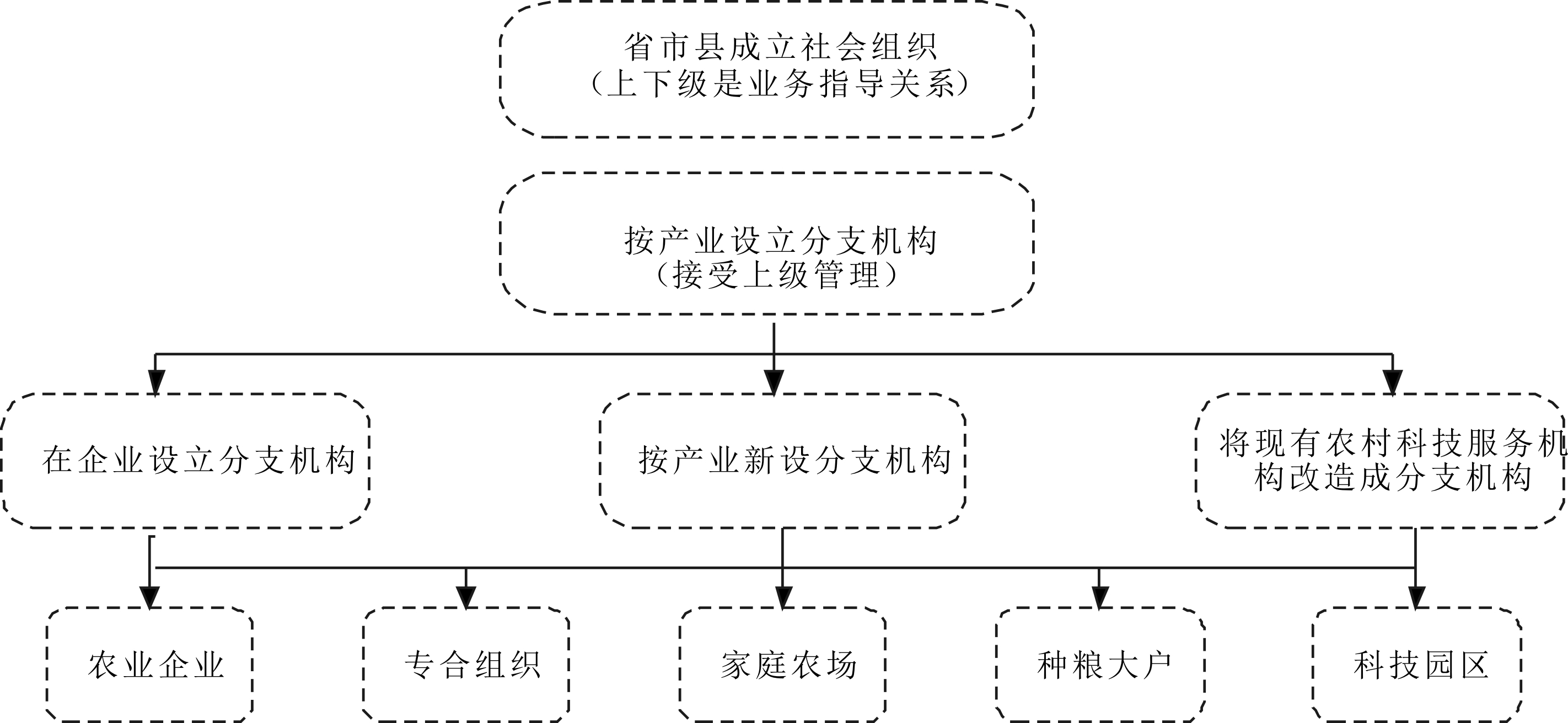

在技术化社会 3.0 时代,社会治理面对的场景格局发生了较大变化,技术赋能使得行为主体隶属于多个地方或组织,且不再局限于某个特定场景,个体化特征极为突出,原有制度规则与组织规则在行动主体的某些活动中失去了应有功效。由于互联网技术广泛普及及农户兼业化特征突出,单个农户与集体组织间利益相关性进一步松解,农户利益多元诉求更为强烈,技术化1.0时代与2.0时代的政府规制及组织内部治理效能遭遇了严重挑战,该阶段技术化社会提质升级使得技术不再是单一的优化工具,更代表一种社会关系与网络,是技术关系与社会关系网络的代表。为应对治理困境,需扩展组织利益边界,增大组织与农户利益公约数,重构具有活力和效率的利益共同体。一方面,政府应摒弃传统管制思维,与时俱进运用各种先进技术手段营造高效有序的“软环境”,以集成思维打造活力迸发、共建共享的生态片区。从该阶段农村科技扶贫活动来看,科技扶贫应用场景、特征、面临的挑战与技术化3.0阶段较为匹配:从发展思路来看,与困境应对的治理路径也较为相近,注重人才、资金、信息、教育等服务体系构筑,实现内涵发展。另一方面,政府及相应组织不断整合科技扶贫载体、科技扶贫内容、科技扶贫工具等要件,在科技扶贫政策框架下建立适宜于农村地区的扶贫生态,形成农村科技扶贫完整链条及闭环,最大程度释放农村科技扶贫最大潜力。值得指出的是,在技术化社会3.0阶段,科技组织和扶贫个体利益有效衔接与共同利益边界扩大是大势所趋,如图2所示。以新型经营主体为中心载体的合作共赢利益联结机制逐步形成,该体系所嵌入的制度与制度诱因结构中演进而来的组织之间共生关系形成了锁进效应(lock-in)[29],该效应由制度网络中报酬递增特性所决定,由成型组织依托制度架构及其网络外部性相互作用而形成,引领农村科技扶贫变革方向。

图2 新型农村科技服务体系构建模式

一般而言,制度经济学帕累托效率除一般意义外,还赋予了社会整体分析意义,即全社会尽管至少有一个人处境未得到改善甚至变得更糟,但因为其他多数人处境有了好的转变继而使得全社会总体净收益增加。在制度分析框架中,帕累托效率改进往往是基于社会整体性意义而探讨的。按照结构经济学理论框架,在科技供给视角下,技术供给与需求均是科技扶贫过程中技术进步的动力,按照二者供需力量对比,科技进步类型可以划分为供给主导型与需求主导型两类模式。

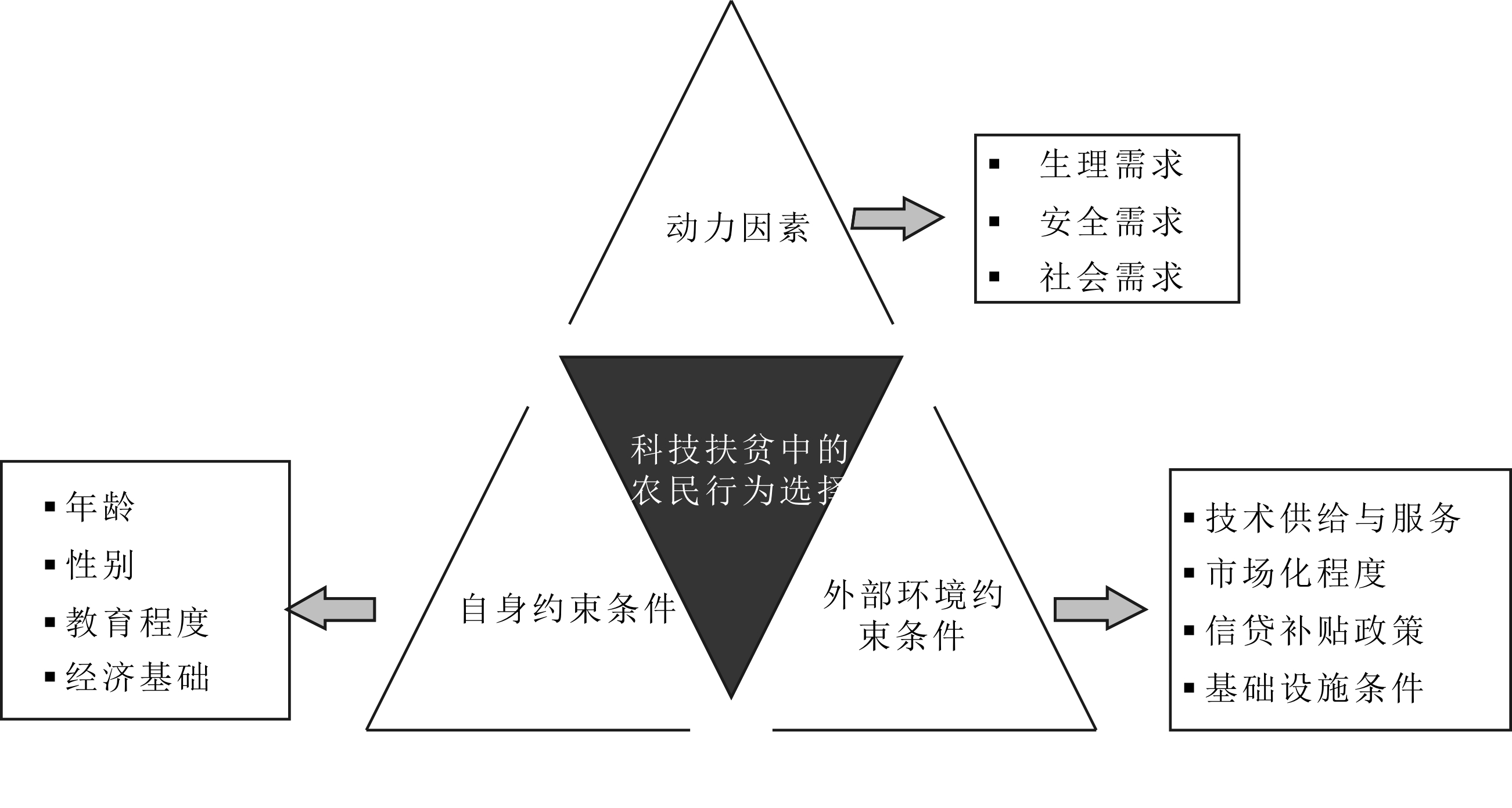

从我国71年农村科技扶贫制度变迁可以发现,农村科技扶贫经历了供给主导型至需求主导型变迁历程,变迁理论与动力即为帕累托效率改进。根据供给主导型特征及制度经济学原理,可将开篇探索—职能拓展阶段划分为供给主导型模式,该模式初期,政府“强制性”与广大农户对改变落后生产力的急切诉求“一拍即合”,由此通过“四级农科网”及后续“五级农科网”科层设置,从上至下、由外至内极大程度解放了我国落后农业生产力,促进农业恢复,科技扶贫供给主体也逐步呈现多元化态势。但随着技术迭代、边际报酬递减规律作用的发挥及农户禀赋差异导致的境遇分化,“供给型主导”模式遭遇严峻挑战与悖论宿命,如图3所示。

由于信息不对称不充分,贫困农户对新技术边际成本的预期往往大于其边际产出收益,继而增加风险。采用新技术所带来的风险使得这些贫困地区农户按照“路径依赖”原理对新技术产生排斥,导致地区整体技术始终处于低水平,并形成低水平重复循环和“均衡”,难以通过技术进步实现脱贫致富。

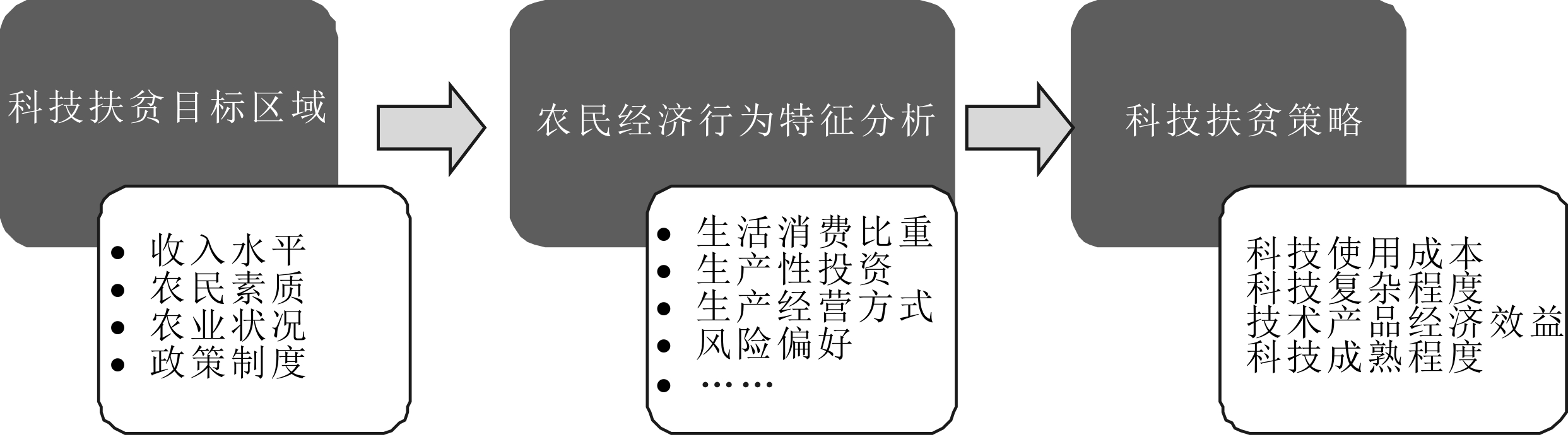

如图4所示,要解决这一“市场失灵”现象,必须基于科技扶贫目标区域禀赋结构及农民主体行为特征,构建与其相适应、相匹配的科技扶贫“局部适应策略”科学路径。科学路径构建,需考虑科技成熟度、适用性、技术吸纳推广环节、使用成本等多重作用因素。为此,只有发挥政府力量,加强技术宣传和推广,构建充分表达的信息平台网络,使得贫困者对技术的边际成本与收益有正确判断和预期,最大程度降低主观风险,同时结合自身“维生”程度、社会资本、生活消费、风险偏好等个体禀赋特点,才能构建有利于个人及社会科技扶贫效益最大公约数的组合策略。基于科技扶贫服务体系视角,政府还需出台一系列政策方针来分担和缓释新技术带来的风险,继而充分调动贫困农户主动运用新技术的积极性。从我国农村科技扶贫发展历程来看,《农业技术推广法》、科教兴国战略等系列法律政策文件的出台顺应了这一变化趋势,多元服务体系雏形构建及有偿科技服务兴起也可视为弥补供给型主导模式缺陷的工具与手段,是新形势下农村科技扶贫“局部适应策略”的具体表象。

图3 科技扶贫中农民行为选择

图4 科技扶贫局部适应策略路径

不同于供给主导型科技扶贫模式,需求主导型科技扶贫模式是指需求主体对技术进步有强烈诉求,在整个技术进步推广过程中具有支配地位。这样的需求主体一般非常接近市场,对市场各类信息的反应较为活跃和敏感,市场化程度相对于普通贫困农户更高,市场适应能力也更强。为提高市场竞争力,需求主体须不断采用新技术,以获取“技术红利”并实现个人利润最大化,继而在市场中形成壁垒,从而免遭市场淘汰。经过多年卓有成效的精准扶贫政策的滋润,一些农村贫困地区的市场发育程度已得到较大程度进步,所在地农户尤其是成功“脱贫摘帽”者也具备运用新技术的需求和能力,同时亦具备一定的风险意识及风险承担能力。鉴于这些地区具备的市场发育环境,需求主导型科技扶贫模式与这些区域的适配性相对更好,事实上,需求主导型模式相比于供给型主导模式更具活力和效率,尤其是有强烈需求的情况下,更能真正发挥其辐射效应和扩散效应。

从多元共振“机制耦合”阶段到质能层级嬗变的“生态集成”阶段,可以清晰看到“需求主导型”模式成为主流,以扶贫项目为载体,其衍生出的技能培训、资金供给、信息发布等扶贫生态内容都是基于扶贫对象的实际诉求而产生的。同时,多元扶贫主体及教育、物流、金融等服务体系的构筑,也契合了需求主导型供给主体既可以是政府,也可以是民间的多维特征与形式。供给主体的选择取决于当地农业产业化程度和农业科技服务能力,在遵循需求导向条件下,广大农村地区不断调动本地相关主体积极性,发挥各自所长,并确定因地制宜、供需匹配的科技供给模式,有效促进当地经济社会面貌进一步改善。

依据我国71年科技扶贫相关政策文件、组织演变及科技体制改革、扶贫战略调整,可将我国农村科技扶贫变迁历程凝练为“开篇探索-制度突破-职能拓展-机制耦合-内涵发展-生态集成”6个阶段,其变迁历程遵循了“单一供给主体向多元供给主体转变、粗放型推进模式向内涵式推进模式转变、供给性主导向需求性主导模式转变,点线瞄准向生态集成转变”的演化进路。根据技术社会学中技术-组织-制度互动互构观点及制度经济学理论,在技术化社会非稳态演进过程中,组织是社会运转推动者,亦是制度变迁代理人,而制度则是社会运转或社会游戏所遵循的规则与条框,技术、组织、制度三者之间在技术化社会不同阶段相互影响、相互制约,组织的存在与演进受到制度框架的制约,同时也作用于制度变迁历程。政府作为组织形态的一种表征主体与制度变迁中的重要变迁主体,作为其行为集中体现的政策与法令是制度变迁被“认证”与“甄别”的“识别器”。由于政策具有宏观调控性,政策扶持与倾斜对农村科技组织发展壮大起着十分重要的推动作用,技术化社会1.0阶段到3.0阶段,均体现出三者互构互动的上述演化进路。同时,在技术化社会各阶段,由于各类农村科技扶贫组织在追求“理性经济人”假设目标进程中对构成制度框架的规则、法则与工具组合不断进行边际动态调整,基于科技扶贫目标区域禀赋结构及农民主体行为特征,与其相适应、相匹配的科技扶贫“局部适应策略”科学路径逐步得到建构,由此产生农村科技扶贫由供给主导型模式向需求主导型模式转变的帕累托改进,经济社会发展调适效率也得到整体提高。

通过文献梳理及我国71年农村科技扶贫变迁历程和演化进路分析,发现我国农村科技扶贫在制度、机制及供需耦合生态构建方面尚存在诸多短板,供需“双失衡”现象还较为突出,在当前乡村振兴战略实施及2020后相对贫困治理、“后小康”时代大背景下,营造以多元化、多层次、多功能的新型农村科技扶贫服务体系为核心抓手的农村科技扶贫生态圈已刻不容缓,农村科技扶贫生态圈构建不仅是大势所趋,更是我国农村科技扶贫帕累托改进的必由之路。因此,提出如下对策建议:

(1)整合优化新型农村科技扶贫资源。一是巩固与扩大专家大院、农业科技园区、专合组织等现有科技供给存量的扶贫效应,不断优化要素组合,着力挖掘其“乘数效应”;二是建立供需主体利益联结机制,以科技特派员为纽带,以科技扶贫项目为载体,不断提升科技项目中各个环节、关键节点实施效率;三是加强信息化平台建设,通过网络平台实现相关产业、金融资本等更大范围内科技资源整合。

(2)促进新型农村科技服务体系转型。随着乡村振兴战略的深入推进,市场化主导的各类社会组织将会不断承接政府诸多科技扶贫事务性工作,新型农村科技扶贫服务体系建设必将是未来农村科技扶贫变迁方向。从农村科技资源配置方式变迁来看,除关系国计民生的基础性、公益性、前沿性研究外,应用前景广阔、产业化程度较高、供需匹配度较好的应用性研究将越来越多地由市场主导,市场竞争亦会愈来愈激烈,与此相对应的新型农村科技服务体系职能也必将升级革新,服务环节将不再局限于单个产业或产业链某个特定阶段,而是朝着全产业链、产业生态圈方向衍生扩展。服务方式也不再拘泥于简单的技术培训、项目咨询,而是朝着“服务链”集成模式方向转型。

(3)健全新型农村科技扶贫配套政策。农村科技扶贫是一项难度系数大、运行成本高、经济社会效益显著的系统性工程,新时期要从激发科技人员主动性积极性、提高科技扶贫资源供需匹配耦合度、增强扶贫对象内生动力、充分发挥市场机制作用等方面进行配套政策改革。同时,在打造多元化、多功能的新型农村科技服务体系时,还要求政府制定适合各种科技服务组织发展的因地制宜的政策法规,更要确保政策法规的执行落到实处,从而为我国农村各类科技服务组织发展营造公平优越的法制环境,以促进科技扶贫活动健康、持续发展。

基于技术社会学“技术-组织-制度”理论分析框架,对我国71年农村科技扶贫演化进路进行分析,但囿于“技术—组织—制度”互动互构演化场景可能与科技扶贫变迁特定历史情境具有时空异质性,从而导致技术化社会不同阶段衍生出的科技扶贫时序特征与真实科技扶贫演化逻辑存在一定偏差,这是本文研究不足之一。另外,本文试图借助制度经济学中帕累托效率改进原理精准刻画我国71年供给主导型科技扶贫模式与需求主导型科技扶贫模式的动态演化轨迹,尽管两种主导模式的转化符合帕累托效率,然而,我国科技扶贫6个阶段并非离散分布且无明确界限,人为地对不同阶段进行划分归类难免带有主观色彩,可能使得研究结论不够精确客观,这是本文研究不足之二。

未来研究展望主要集中在以下3个方面:“后2020”时期我国将正式步入相对贫困时期,传统的以消除绝对贫困为目标导向的科技扶贫范式将发生根本转变,相应理论研究也需要与时俱进,亟需从演化经济学视角重新审视新时代科技扶贫新特征、新内涵、新演化规律与变迁逻辑,从而更好地为构建稳定脱贫与相对贫困治理长效机制提供理论指引;从新时代科技供给结构来看,无论是在组织方式、实施主体上,还是在服务环节、功能拓展上都会发生质性改变。同时,从需求结构来看,相对贫困人群“生存科技-发展科技- 环境科技”需求变化趋势不可阻挡。面对科技扶贫供给端与需求端“双变化”,理论界亟需以新结构经济学视角,从时间、空间、层次等维度寻求科技扶贫供需耦合路径,实现科技扶贫结构优化并保持适配性;多元化、多层次、多功能的新型农村科技扶贫服务体系建设将是未来相当长一段时期内科技扶贫重要抓手,而不同地区由于自然或人文等要素禀赋差异,科技扶贫服务体系建设必然会在组织方式、服务主体、服务模式、配套政策等方面存在异质性,因此,对科技扶贫服务体系建设异质性必然是一个重要研究领域。

[1] 诺斯.经济史的结构与变迁[M].上海:上海人民出版社,1994:75-82.

[2] 周华强,冯文帅,刘长柱,等.科技扶贫服务体系建设战略研究:实践视角的框架与机制[J].科技进步与对策,2016,34(12):22-27.

[3] 孙文中.创新中国农村扶贫模式的路径选择——基于新发展主义的视角[J].广东社会科学,2013(6):207-213.

[4] 付少平.结构化困境与碎片化行动:科技扶贫为什么不够精准——基于政策执行视角的分析[J].中国科技论坛,2017(7):173-180.

[5] 薛曜祖.吕梁山集中连片特困地区科技扶贫的实施效果分析[J].中国农业大学学报,2018,23(5):218-224.

[6] 刘东梅,刘伟.秦巴山片区科技扶贫中心的选取及相关建议[J].中国软科学,2014(8):29-37.

[7] 杨军,池敏青.省级农业科研院所科技扶贫模式研究与思考——以福建省农业科学院为例[J].科学管理研究,2019,37(1):51-54.

[8] 韩永滨,王竑晟,段瑞,等.中国科学院科技扶贫创新举措及成效[J].中国科学院院刊,2019(10):1176-1185.

[9] 柏振忠,宋玉娥.农民专业合作社科技扶贫理论逻辑与实践研究[J].科技进步与对策,2017,34(18):21-25.

[10] 张静,朱玉春.社会资本视角下科特派企业精准扶贫分析[J].资源科学,2019,41(2):352-361.

[11] 卢阳春,肖君实,程润华.科技扶贫服务平台经济效应评价及县域差异分析——基于四川秦巴山区的调查[J].农村经济,2018(10):97-104.

[12] 李博,方永恒,张小刚.突破推广瓶颈与技术约束:农业科技扶贫中贫困户的科技认知与减贫路径研究——基于全国12个省区的调查[J].农村经济,2019(8):42-50.

[13] 刘薇,颜玲,苏毅,等.基于农民经济行为的农村科技扶贫路径及模式研究[J].湖北农业科学,2017,56(6):1187-1191.

[14] SElEJIO,ONESMO,LOKINA,et al.Smallholder agricultural production efficiency of adopters and nonadopters of land conservation technologies in Tanzania[J].Journal of Environment & Development,2018,27(3):323-349.

[15] KWAMINA EWUR BANSON,DANIEl ASARE,LEE HENG,et al.Impact of small scale irrigation technologies on poverty alleviation among peri-urban and urban farmers[J].Journal of Life Sciences,2014,8(2):142-151.

[16] JAMES K GITAU,JANE MUTUNE,CECILIA SUNDBERG,et al.Implications on livelihoods and the environment of uptake of gasifier cook stoves among Kenyan rural households[J].Applied Sciences,2019,9(6):1205-1208.

[17] ESTHER F FABIVI,KEMIE AKANDE.Economic empowerment for rural women in nigeria:poverty alleviation through agriculture[J].Journal of Agricultural Science.2015,7(9):236.

[18] K P RADHIKA.Role of SHG in women empowerment and poverty alleviation-a case study[J].HuSS: International Journal of Research in Humanities and Social Sciences,2018,5(1):26-29.

[19] GlYNWILLIAMS,BINITHAV THAMPI,NARAYANA D,et al.The politics of defining and alleviating poverty: state strategies and their impacts in rural Kerala[J].Geoforum,2012,43(5):991-1001.

[20] ARUNACHALAM S.Information and communication technologies and poverty alleviation[J].Current Science,2004,87(7):960-966.

[21] S R VERMA,F L SHARMA,N SINGH,et al.Constraints and obstacles perceived by extension personnel in application of information and communication technology in agriculture[J].Agriculture Update,2014,9(3):279-287.

[22] 周建发,熊娜.农村扶贫科技供需影响因素分析——来自全国五省的数据[J].学术论坛,2013(11):85-88.

[23] 周华强,冯文帅,刘长柱,等.科技扶贫项目管理创新研究:理念与实践[J].科技管理研究,2017,37(11):197-204.

[24] 蒋永穆,周宇晗.习近平扶贫思想述论[J].理论学刊,2015(11):11-18.

[25] 邱泽奇.技术化社会治理的异步困境[J].社会发展研究,2018(4):2-26.

[26] 黄晓春.中国社会组织成长条件的再思考——一个总体性理论视角[J].社会学研究,2017(1):101-124.

[27] 邵娜.论技术与制度的互动关系[J].中州学刊,2017(2):7-12.

[28] 邱泽奇.技术与组织——多学科研究格局与社会学关注[J].社会学研究,2017(4):167-192.

[29] 诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社,2008:53-60.