0 引言

为了应对“新常态”,党的十九大报告指出“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”。技术创新作为现代经济增长的“助推器”[1],是衡量一个国家或地区竞争力的核心要素,决定着经济可持续增长。湾区经济作为当今国际经济版图中的突出亮点,是世界上最具竞争力、创造力的发展模式[2]。2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》再次提到,要形成以创新为主要动力和支撑的经济体系,建设国际科技创新中心。可以说,粤港澳大湾区科技创新发展备受党中央、广东省政府关注,迎来了难得的历史发展机遇。然而,受限于经济发展、创新基础及政策倾斜等因素,粤港澳大湾区城市技术创新产出分布不均,以2017年每十万人专利申请量来说,域内位列前三的城市分别为深圳(4 071件)、东莞(3 852件)与中山(2 480件),其值之和约占整个地区的61.8%,而排在末位的澳门仅约为10件,极差高达4 061件。值得深思的是,这种技术创新产出的异质性分布很可能会影响我国创新驱动发展战略总体布局及粤港澳大湾区协同创新能力整体跃升。因此,有必要探讨以下问题:粤港澳大湾区城市技术创新能力及其非均衡性在时间维度上呈何种发展态势?空间演化规律和关联格局如何?影响城市技术创新能力的因素有哪些?是否具有空间溢出效应?在经济发展水平的门限效应下,核心影响因素对城市技术创新能力的非线性作用效果如何?显然,科学回答上述问题对粤港澳大湾区早日实现城市技术创新联动、促进经济协调发展具有重要的现实意义。

1 文献综述

近年来,区域创新已成为国内外学者的核心研究议题,学术界对此展开了大量探讨,主要包括以下几个方面:

(1)区域创新能力比较及空间差异研究。关于区域创新能力比较,Fritsch[3]以欧洲11个地区数据为样本,将知识生产函数应用于区域创新系统质量测度与比较,研究发现,不同区域系统的创新效率有所差异,区域R&D活动情况也不相同。关于区域创新能力的空间差异,马静等[4]采用核密度、全局和局部莫兰指数等方法分析我国内地285个地级市创新能力,研究发现,我国城市创新活动呈现以“省会城市+中心城市”为极核的多中心网络发展格局,在只考虑地理距离的城市创新空间关系下,呈现“高—高”集聚与“高—低”极化的创新活动空间关联特征;顾伟男[5]采用主观赋权与熵权相结合、变异系数、相对发展指数等方法,分析我国内地35个中心城市创新能力空间分布特征,指出我国中心城市创新差距正逐步缩小,较高与高创新水平的城市主要为东部沿海和中西部少数极核城市,较低和低水平创新城市大多分布在中西部地区。

(2)创新活动驱动因素研究。从宏观角度来说,何舜辉等[6]采用空间误差模型分析FDI规模、人力资本、经济基础、制度、教育水平及基础设施等6大因素对我国城市创新能力的影响,结果显示,所有因素均产生了明显的作用力。其中,经济基础和人力资本是影响我国城市创新能力的主要因素。从区域角度来说,李婧等[7]从地理和社会经济两个方面考虑,通过构建静态与动态空间面板计量模型对我国省域创新能力的空间关联与集聚性进行探讨,发现东部及沿海地带是我国创新高密度地区,社会经济特征对创新产出的影响更大。从企业角度来说,Cuerva等[8]研究发现,R&D投入和人力资本等是中小企业传统创新活动的驱动因素。

(3)粤港澳大湾区区域创新研究。部分学者从理论上探讨了粤港澳大湾区区域创新过程中存在的不足。如叶林等[9]从制度、主体、要素与网络协同四大方面厘清大湾区创新发展过程中面临的困境,包括体制机制创新不足、参与主体协同性不强和创新网络尚未形成等,并提出实现跨境区域协同创新发展的建议。另一部分学者采用实证方法探索粤港澳大湾区区域创新的网络结构、驱动因素等。如许培源等[10]基于Web of Science科研合作研究数据,采用社会网络分析方法探索区域知识创新网络结构空间演化及其形成机制,结果显示,广州、香港处于知识创新网络中心位置,深圳将成长为知识创新网络的新中心;王盟迪[11]采用空间面板计量模型对科技创新能力的影响因素进行探讨,结果显示,R&D经费投入、经济基础、人力资源和R&D人员投入4大因素能够显著促进大湾区科技创新能力提升,利用外资和对外开放程度对区域科技创新能力会产生显著抑制作用。

综上所述,国内外学者已在区域创新或粤港澳大湾区创新领域进行多角度探讨,为本研究奠定了扎实的理论与实践基础。但是,仍有以下几个方面需要进一步完善:第一,研究对象上,多聚焦于全国、省域等宏观层面或企业等微观层面,缺乏探索城市群这一空间单元,尤其对粤港澳大湾区城市群来说,不同时间及空间尺度的综合性分析亟待补充;第二,研究方法上,大多采用变异系数、相对发展指数等传统数理统计方法,传统数理统计方法结合地理信息系统技术的研究需要进一步补充;第三,研究内容上,多集中于某一时点的静态分析,将时间、空间纳入同一框架的动态演化研究较少。此外,有关粤港澳大湾区城市技术创新能力的研究相对匮乏,对基于时空特征演化、空间溢出效应及门限效应等多角度的综合分析缺乏足够的关注和实证支持。

本文从以下4个方面丰富现有研究:①以往学者研究城市技术创新较少以粤港澳大湾区作为研究对象,本研究对此进行补充,选题符合当今时代发展背景;②利用最近10年粤港澳大湾区11个城市面板数据,所得结论更具现实价值,也具有较强说服力;③以往研究较少将邻接、地理距离、经济距离和地理经济距离嵌套等4种权重矩阵同时纳入空间关联性考量,本研究对此进行综合分析,并主要探讨人力资本与研发经费投入两个核心创新要素对城市技术创新能力的空间溢出效应;④核心创新要素对城市技术创新能力的作用效果可能比线性影响更为复杂,本研究以经济发展水平作为门限变量,探索人力资本与研发经费投入对城市技术创新能力是否存在阶段性作用。

2 粤港澳大湾区城市技术创新能力时空演化特征

2.1 数据来源

研究数据选取2008—2017年粤港澳大湾区11个城市(珠三角9市、香港和澳门特别行政区)的专利申请总量作为衡量各城市技术创新能力的指标。通常,表征城市技术创新能力的指标包含投入与产出两个方面,但诸如企业研发投入等投入指标难以全面反映一个城市实际的创新能力。从产出指标来说,Griliches[12]指出,专利数据是创新与技术变革的重要技术来源,虽无法全面量度各城市技术创新能力与质量,但从一定程度上看,专利是城市创新资源最富含经济价值的部分,可以提供城市发明与创新信息且数据来源充足准确。因此,专利申请量(李国平、王春杨,2012)或授权量(周锐波等,2019)仍是最受广大学者认可的创新测度指标,其稳健性在实证研究中也得到了验证(ACS等,2002)。相较时滞性较强的专利授权,专利申请受人为因素影响较小,且无论专利申请是否得到批准,这些发明本就是一种创造性劳动成果,具有一定价值,能够及时准确地反映区域创新活跃程度。因此,为排除城市技术创新能力受人口规模的影响,本文采用人均专利申请数表征粤港澳大湾区城市技术创新能力。本文指标数据源于2009—2018年《中国城市统计年鉴》、《广东统计年鉴》与《广东科技统计年鉴》等,所有地理信息基础数据源于国家地理信息中心1∶100万数据库,部分缺失数据依据相应城市往年数据分析推算或用插值法补全。

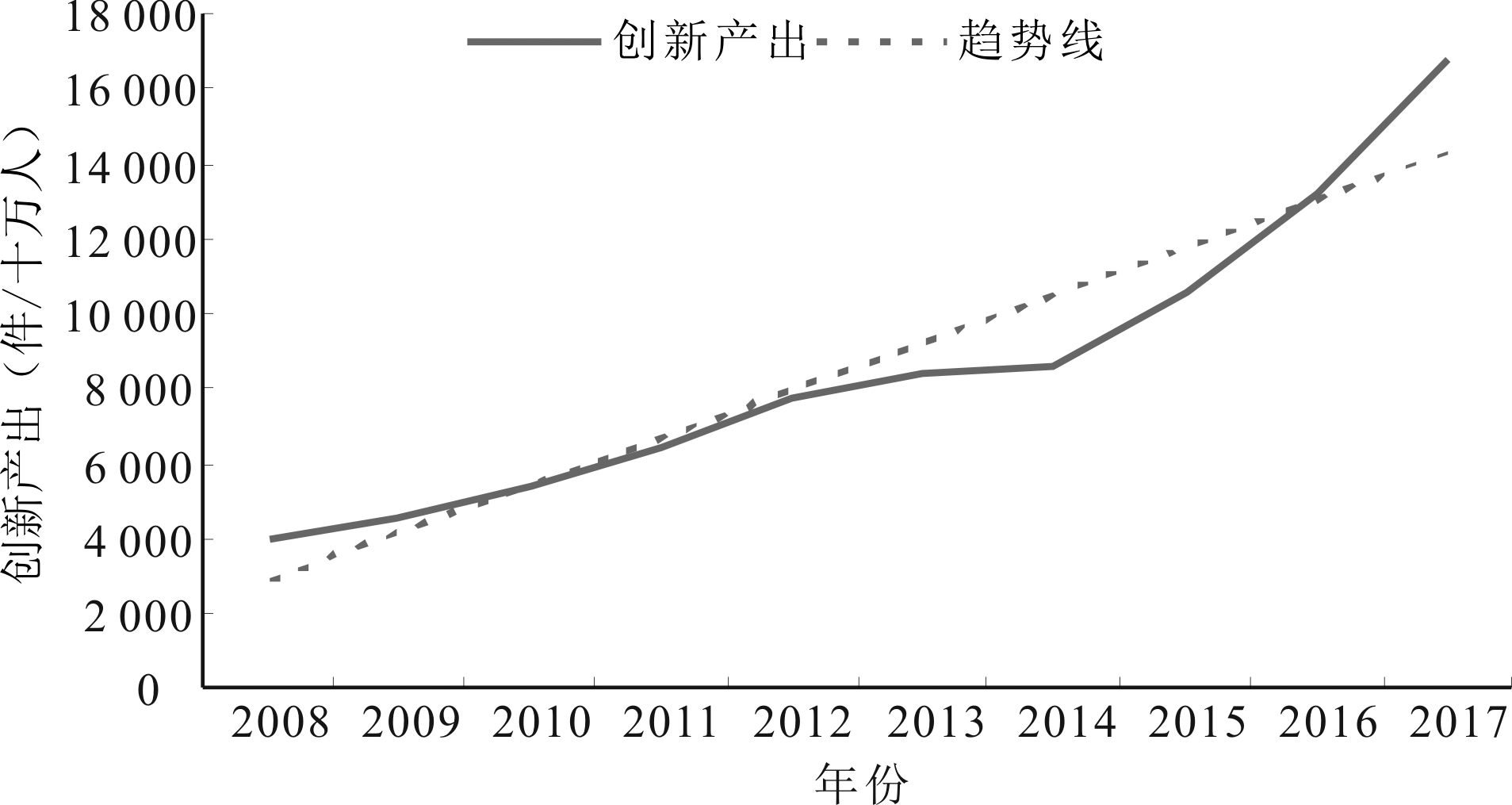

2.2 城市技术创新能力发展趋势

从图1的趋势线可以看出,2008—2017年粤港澳大湾区城市技术创新能力总体呈上升趋势,从2008年的4 056.9升至2017年的16 821.9,10年间涨幅达314.6%。具体来说,2014年作为一个重要节点,自此之后,城市创新技术能力增速明显加快。究其原因,2014年是我国全面深化改革元年,广东省这一年的创新绩效更是位列全国榜首,而深圳、东莞等城市充分贯彻“要素驱动转向创新驱动”的核心理念,紧抓机遇,加快创新创造步伐。同时,近年来随着国家“一带一路”倡议、“创新驱动发展”战略不断推进,以及《国家创新驱动发展战略纲要》、《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》、《广深科技创新走廊规划》等政策大力支持,粤港澳大湾区各城市愈发重视创新的经济驱动效应,纷纷加大创新投入力度,优化创新配套制度和政策环境,刺激城市技术创新活力。

2.3 城市技术创新能力非均衡时间演化

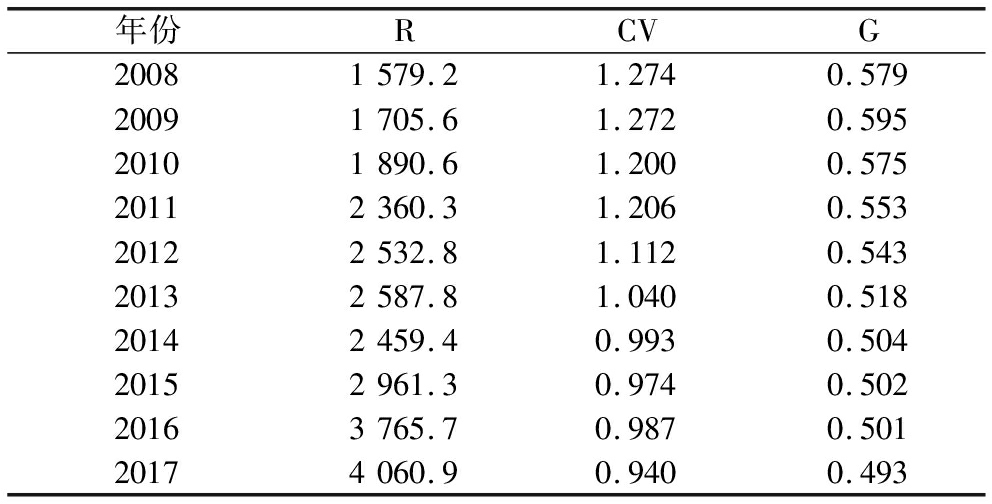

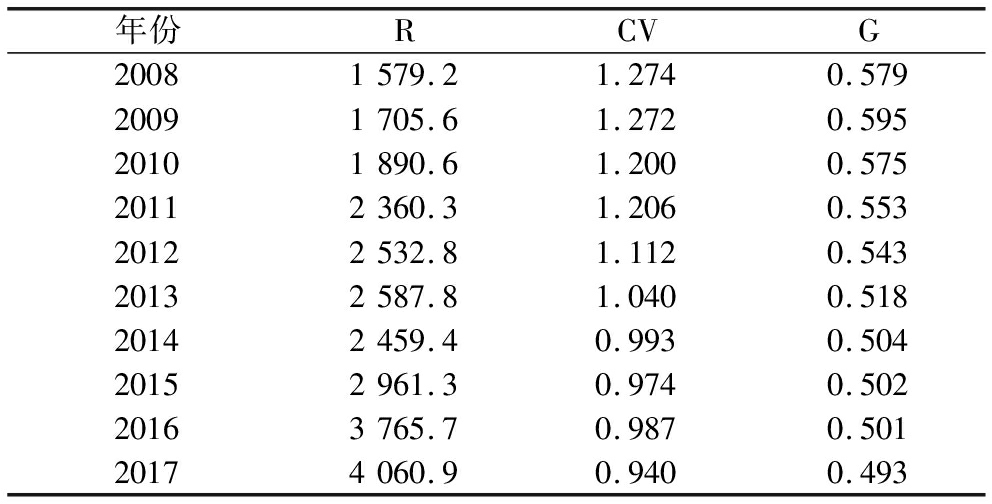

本文分别引入极差(R)、变异系数(CV)和基尼系数(G)探讨粤港澳大湾区城市技术创新能力的非均衡发展态势,计算公式分别为: 式中,Cmax、Cmin为城市技术创新能力的最高、最低值,SD为标准差,

式中,Cmax、Cmin为城市技术创新能力的最高、最低值,SD为标准差, 为城市技术创新能力平均值,xi或xj为城市i或j人均专利申请数,n为城市数量,G代表区位基尼系数,取值范围为[0-1],G值越大表示城市技术创新能力越不均衡,结果见表1。

为城市技术创新能力平均值,xi或xj为城市i或j人均专利申请数,n为城市数量,G代表区位基尼系数,取值范围为[0-1],G值越大表示城市技术创新能力越不均衡,结果见表1。

表1 粤港澳大湾区城市技术创新能力统计特征

年份RCVG20081579.21.2740.57920091705.61.2720.59520101890.61.2000.57520112360.31.2060.55320122532.81.1120.54320132587.81.0400.51820142459.40.9930.50420152961.30.9740.50220163765.70.9870.50120174060.90.9400.493

由表1可知,2008—2017年粤港澳大湾区城市技术创新能力的极差上升趋势明显,在一定程度上反映出“强者愈强”趋势,仅于2014年略有下降,说明这一年最低创新城市拉近了与最高创新城市之间的距离;城市技术创新能力变异系数在波动中下降,从2008年的1.274降至2017年的0.940,降幅达26.2%;城市技术创新能力的基尼系数峰值为2009年的0.595,最小值为2017年的0.493,总体呈波动下降趋势。综上结果表明,虽然10年内最高创新城市与最低创新城市差距有所扩大,但从整体来说,各城市间技术创新能力差异逐步减小,向着优化均衡方向迈进,其创新互动愈发高效与协调。

2.4 城市技术创新能力空间格局

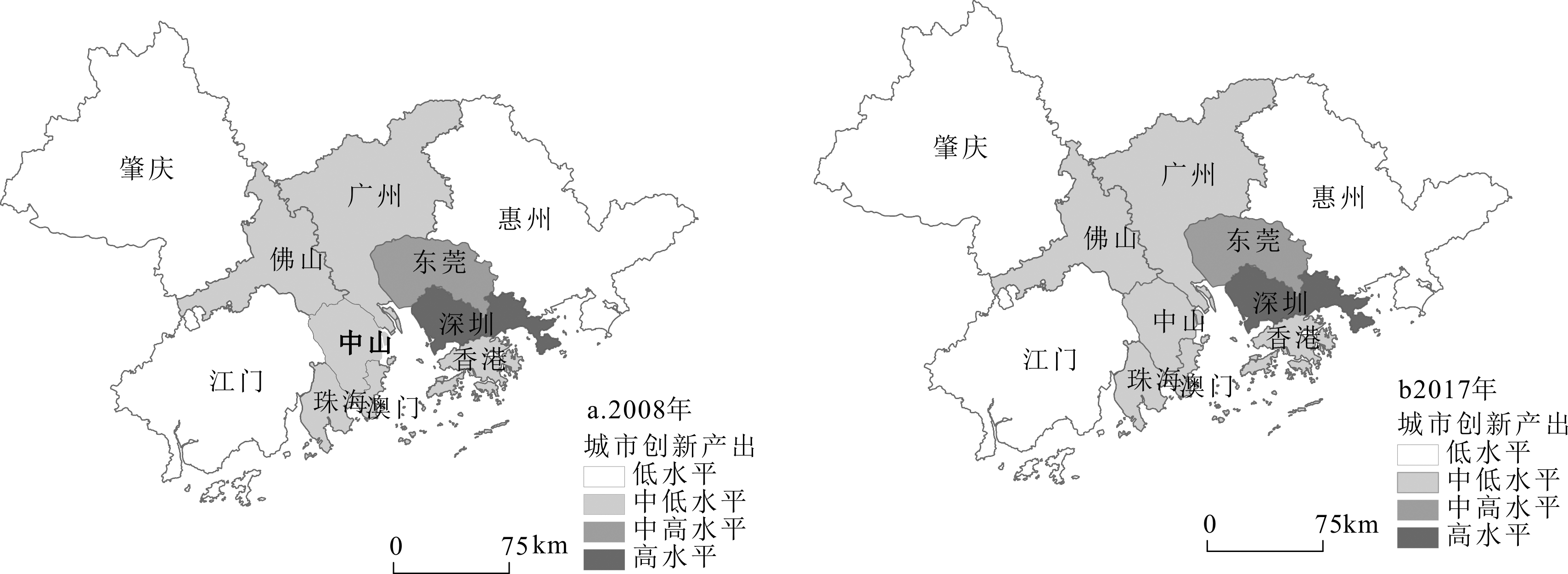

本文采用ArcGIS软件中Jenks自然最佳断裂法对粤港澳大湾区城市技术创新能力的分布特征进行分级,如图2所示。

由图2可知,2008年与2017年粤港澳大湾区城市技术创新能力的空间格局变化不大,表明大湾区城市技术创新能力的空间格局比较稳定,呈现出一定的时空惯性。以2017年来说,城市技术创新能力“中心—外围”特征明显,“中心”(高、中高水平)城市位于区域东南部沿珠江口东岸地带,包括深圳、东莞,占城市总数的18.18%,“外围”(中低、低)城市则散落在创新核心圈周围,包括广州、佛山等9个城市,占总城市比重的81.82%,在一定程度上说明粤港澳大湾区城市技术创新能力在地理空间分布上并不均衡。进一步研究发现,低水平创新产出城市更偏于区域边缘地带,这也从侧面表现出粤港澳大湾区某一城市技术创新能力高低可能与其“中心”城市的“距离”远近有关。

3 粤港澳大湾区城市技术创新能力空间关联分析

现实中,城市这一空间单元并非独立存在,通过其人流、物流、信息流等要素的相互往来实现了城市间知识的传递和共享,故本文预测,粤港澳大湾区城市技术创新能力在空间上也应当存在着一定关联。因此,本文尝试采用探索性空间统计分析(ESDA)方法进行初步验证。

3.1 全局空间自相关检验

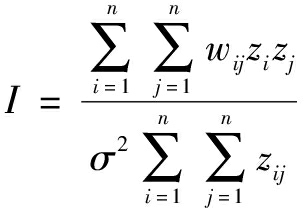

全局Moran's I指数用于识别研究区域所有单元某一变量的空间关联程度[13],公式如下:

(1)

式中, 为研究单元的总数,Xi为城市i的技术创新能力,Moran′s I取值范围[-1,1],大于零表示正相关,小于零表示负相关,等于零表示观测值在空间上随机排列,空间不相关。

为研究单元的总数,Xi为城市i的技术创新能力,Moran′s I取值范围[-1,1],大于零表示正相关,小于零表示负相关,等于零表示观测值在空间上随机排列,空间不相关。

wij表示空间权重矩阵,本文基于多维距离视角,尝试构建下列4类空间权重矩阵:①邻接权重矩阵(w1),即空间截面单元之间拥有非零长度的共同边界时,赋值为1,否则为0;②地理距离权重矩阵(w2),用两个空间截面单元行政中心间直线距离的倒数表征;③经济距离权重矩阵(w3),本文参考王守坤[14]的做法,以两个空间截面单元人均GDP年均绝对差值的倒数表征,公式为 其中,

其中, ④地理经济距离嵌套权重矩阵(w4),公式为φw2+(1-φ)w3,φ取值范围为[0,1],参照邵帅等[15]的研究成果,本文将φ赋值为0.5。根据上述4类空间权重矩阵,粤港澳大湾区城市技术创新能力全局Moran's I指数如图3所示。

④地理经济距离嵌套权重矩阵(w4),公式为φw2+(1-φ)w3,φ取值范围为[0,1],参照邵帅等[15]的研究成果,本文将φ赋值为0.5。根据上述4类空间权重矩阵,粤港澳大湾区城市技术创新能力全局Moran's I指数如图3所示。

由图3可以看出,运用邻接权重矩阵(w1)、地理距离权重矩阵(w2)、地理经济嵌套距离权重矩阵(w4)计算所得的全局Moran's I指数较小,且大部分为负值,P值也未通过10%水平显著性检验,而运用经济距离权重矩阵(w3)所得的全局Moran's I指数表现出显著正相关性,值域范围在0.014~0.089之间波动,P值大部分通过了10%显著性水平检验。这一结果支持了粤港澳大湾区城市技术创新能力的溢出效应与两个城市经济发展水平差距相关的结论[16]。

引入经济距离权重矩阵(w3)测算出的全局Moran's I指数显著为正,初步判断,粤港澳大湾区城市技术创新能力空间分布并非处于完全随机状态,而是展现出一种高技术创新城市被高技术创新城市所包围(H-H型)与低技术创新城市被低技术创新城市所包围(L-L型)的空间组织模式。因此,有必要基于空间相关性对粤港澳大湾区城市技术创新能力进行分析,否则将存在回归偏误。

3.2 局部空间自相关检验

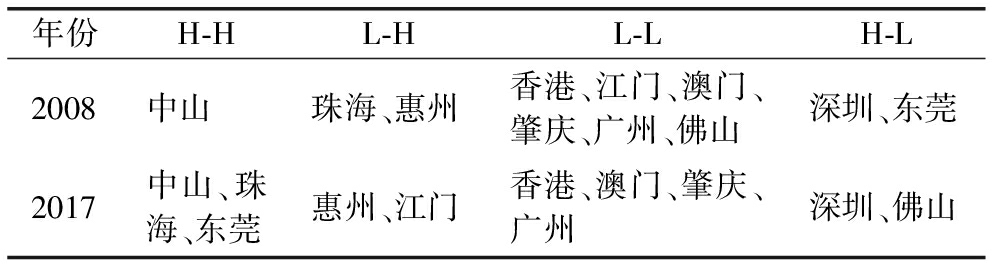

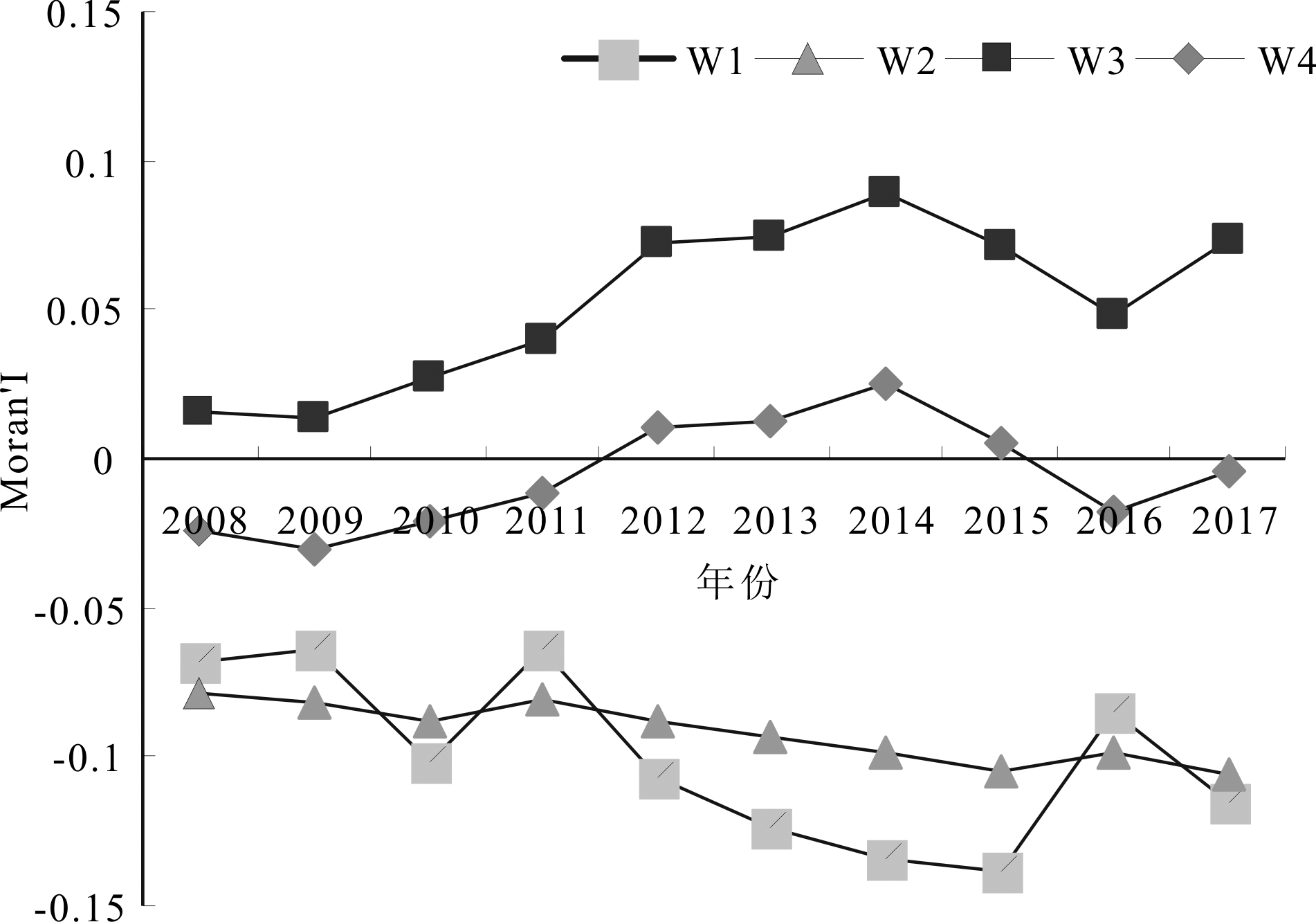

Moran散点图用于探索样本区域各城市某一变量与其邻近城市单元的空间关联模式,本文将粤港澳大湾区城市技术创新能力划为4个象限,各象限代表类型如下:①H-H(高-高)型;②L-H(低-高)型;③L-L(低-低)型;④H-L(高-低)型,具体聚类情况如表2所示。

表2 粤港澳大湾区城市技术创新能力的空间聚类情况

年份H-HL-HL-LH-L2008中山珠海、惠州香港、江门、澳门、肇庆、广州、佛山深圳、东莞2017中山、珠海、东莞惠州、江门香港、澳门、肇庆、广州深圳、佛山

由表2可知,从集聚类型上:总体以H-H型和L-L型为主。其中,2008年与2017年H-H型和L-L型集聚城市分别占总比重的63.64%、63.64%,表明粤港澳大湾区城市技术创新能力呈空间极化态势。从集聚类型变化上:①2008—2017年H-H型城市呈现由中心向外扩散趋势,2008年H-H型城市仅有中山,2017年珠海与东莞也加入H-H型城市行列,增加至3个城市。这类城市沿珠江口分布,经济联系频繁,技术创新水平较高,城市相互之间有明显技术溢出,构成技术创新发展的核心区域;②2008—2017年L-L型城市由6个降至4个,仅剩香港、澳门、广州与肇庆。这类城市技术创新水平较低,且与其经济距离邻近城市的技术创新水平也不高,相互之间产生的技术溢出较小。

4 粤港澳大湾区城市技术创新能力空间效应分析

影响城市技术创新能力的各要素是否会对经济邻近城市产生溢出效应,有待进一步验证。鉴此,本文采用空间面板计量模型,主要探讨核心解释变量对因变量的空间效应,并依次加入控制变量,旨在检验所得结论是否具有稳健性。

4.1 标准面板计量模型

知识生产函数(KPF)理论认为,影响新知识产生的关键性因素包括经费投入、研发人员和技术创新,假定技术创新不变,知识生产活动中各要素投入与产出之间的关系通常采用Cobb-Douglas形式的KPF。

(2)

式中,Yit、Kit、Lit、εit分别表示i城市t时期的技术创新能力、创新资本投入、创新劳动投入和随机误差项,β1和β2为相关系数,A为技术创新,通常为希克斯中性生产率项。

为使数据更符合正态分布并消除模型异方差性,所有变量均以自然对数形式进入估计方程。

lnYit=c+β1lnKit+β2lnLit+εit

(3)

本文借鉴现有研究中的知识生产函数,依次将控制变量金融发展水平(pfi)、对外交流水平(fdi)、政府支持程度(gov)加入式(3)并纳入空间效应u和时间效应v,对各变量进行相应的符号替换,建构以下标准面板计量模型。

(4)

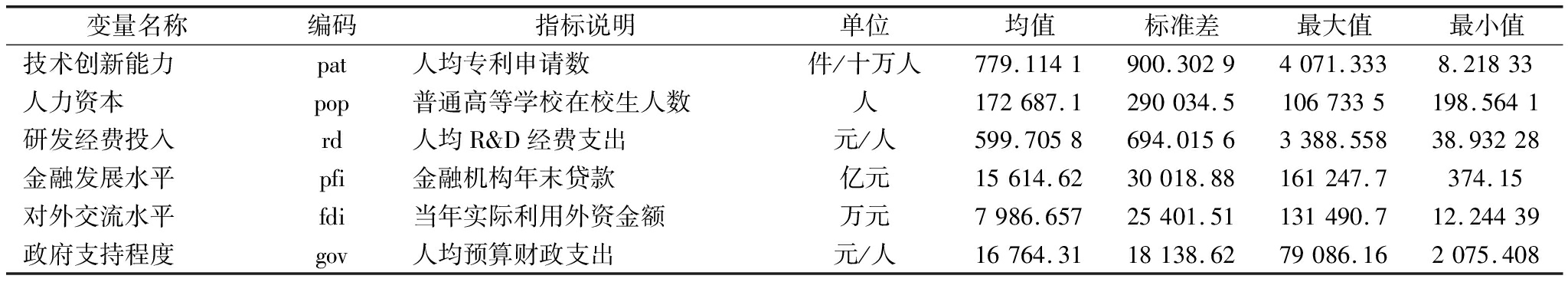

4.2 变量选取与说明

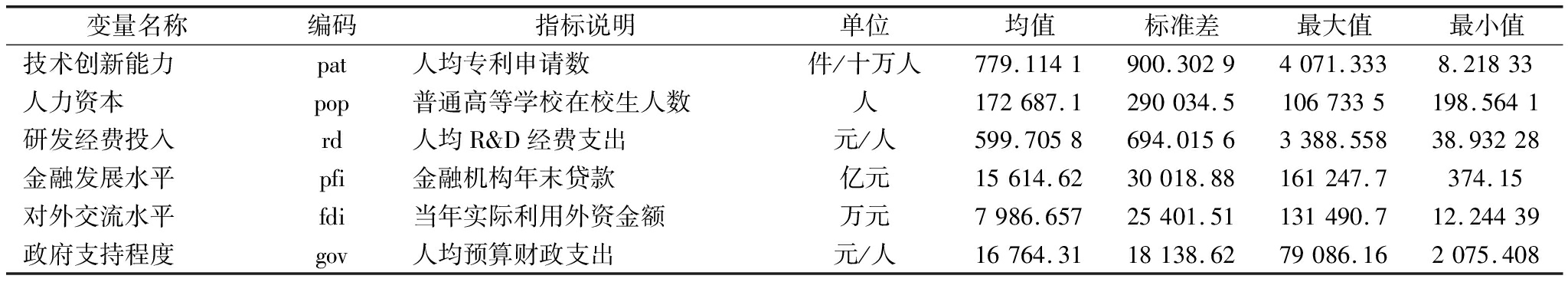

核心解释变量:①人力资本(pop)。区域技术创新与人力资本存量密切相关,影响区域技术创新的关键在于拥有大量具备一定知识和技能的人力资本[17]。Becker[18]指出,教育能增加个体信息、知识与技能存量。一般来说,教育水平较高的城市劳动者素质高,拥有较多的人力资本,本文参考易高峰等[19]的做法,采用普通高等学校在校生人数表征人力资本;②研发经费投入(rd)。政府、企业与高校研发部门是创造知识财富的源泉,一般而言,它们之间相互交流合作有利于区域知识溢出,研发经费投入的多少直接决定区域技术创新能力高低及产出成果的量与质,考虑到香港、澳门与珠三角9市统计口径和方法的差异,本文采用人均R&D经费支出作为其替代变量。影响城市技术创新能力的因素很多,为避免遗漏变量所存在的回归偏误,本文依次将控制变量纳入模型进行检验:③金融发展水平(pfi)。企业是区域技术创新的主体之一,通常来说,金融发展水平较高城市的金融部门可为企业技术创新提供更多贷款,企业在获取贷款后可以提升技术创新成功概率,本文采用金融机构年末贷款衡量;④对外交流水平(fdi)。商品是知识和技术的载体,城市间商贸往来既有益于创新落后城市学习前沿知识,同时也是技术知识溢出的重要途径,本文采用当年实际利用外资金额表征;⑤政府支持程度(gov)。凯恩斯经济学理论认为,单凭市场这只“看不见的手”并不能实现社会最优水平的创新活动,必须依赖政府政策修正市场机制对研发活动的刺激失灵。考虑到数据可得性,本文采用人均预算财政支出替代政府支持程度。各变量指标定义及描述性统计结果如表3所示。

表3 变量指标定义及描述性统计结果

变量名称编码指标说明单位均值标准差最大值最小值技术创新能力pat人均专利申请数件/十万人779.1141900.30294071.3338.21833人力资本pop普通高等学校在校生人数人172687.1290034.51067335198.5641研发经费投入rd人均R&D经费支出元/人599.7058694.01563388.55838.93228金融发展水平pfi金融机构年末贷款亿元15614.6230018.88161247.7374.15对外交流水平fdi当年实际利用外资金额万元7986.65725401.51131490.712.24439政府支持程度gov人均预算财政支出元/人16764.3118138.6279086.162075.408

4.3 空间面板计量模型

4.3.1 模型类型

常用的空间面板计量模型主要包括3种:空间面板滞后(SPLM)、空间面板误差(SPEM)和空间面板杜宾(SPDM)[20]。

根据Lesage等的研究思路,在式(4)中加入空间权重矩阵wit,建构粤港澳大湾区城市技术创新能力的SPLM模型(限于篇幅,仅列出模型通用形式,下同)。

(5)

式中,ρ为因变量的空间滞后项,表示城市技术创新能力的空间溢出性。

如果随机误差项中存在空间依赖性,SPEM模型如下:

(6)

式中,φit为空间自相关误差项,λ为系数。

若空间依赖性同时存在于解释变量和被解释变量中,则SPDM模型如下:

(7)

式中,δ、ξ分别为研发经费投入和人力资本的空间滞后项系数。

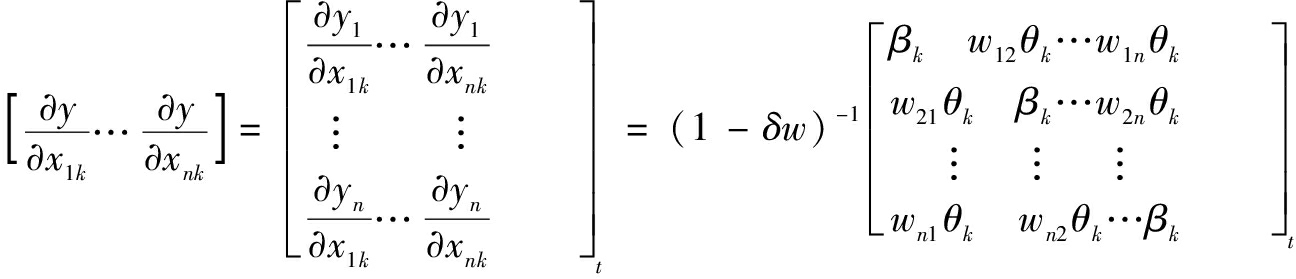

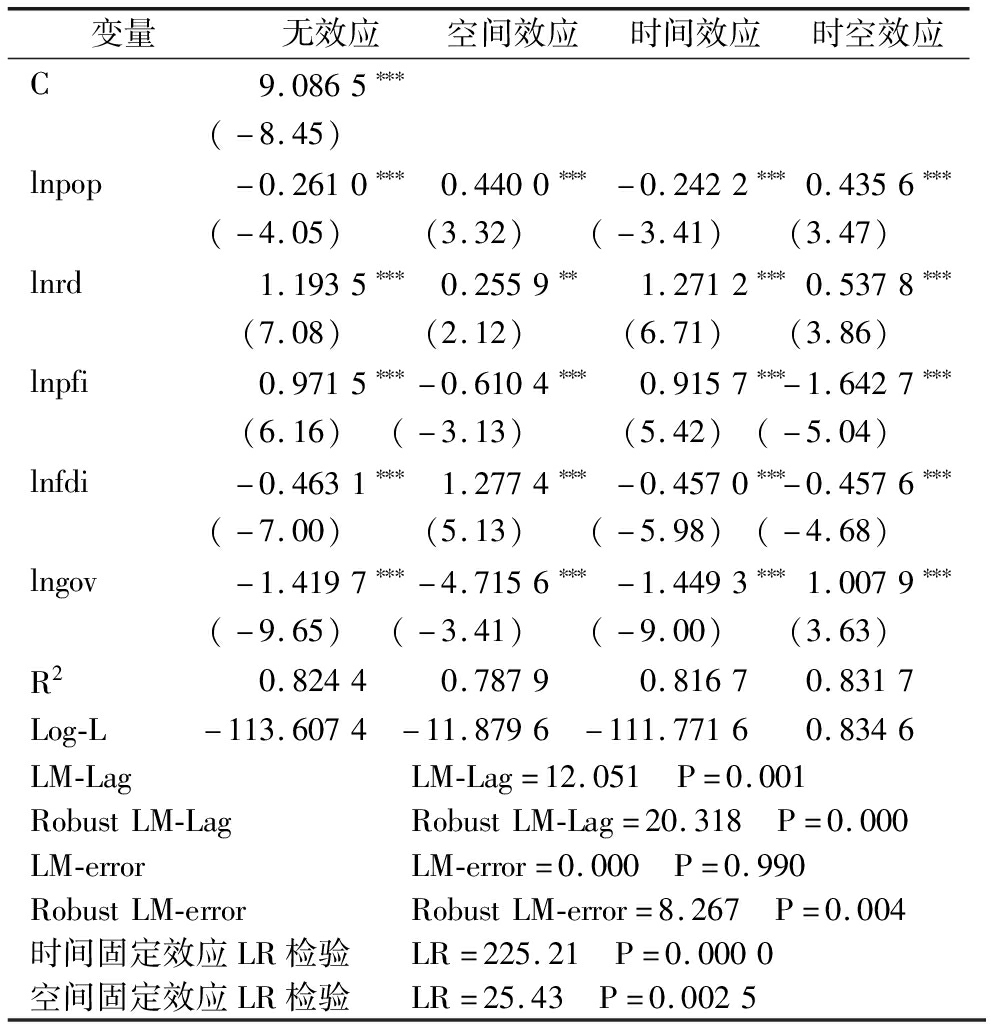

4.3.2 空间效应分解

Lesage & Pace[21]提出,SPDM模型的估计系数并不能反映真实偏回归值,必须利用偏微分方法分解成如下形式:

Yit=(1-ρw)-1cfn+(1-ρw)-1(x'β+wx'β)+(1-ρw)-1ε*

(8)

式中,Y即N×1维城市技术创新能力向量,c代表常数,fn为N×1维元素都是1的向量,x′为研发经费投入和人力资本组成的N×k维矩阵,ε*为误差项。

进一步将式(8)转化为一定时期的偏微分方程矩阵,如式(9)所示。

(9)

式中,对角线、非对角线元素均值分别为直接与间接效应(溢出效应),总效应=直接效应+间接效应。

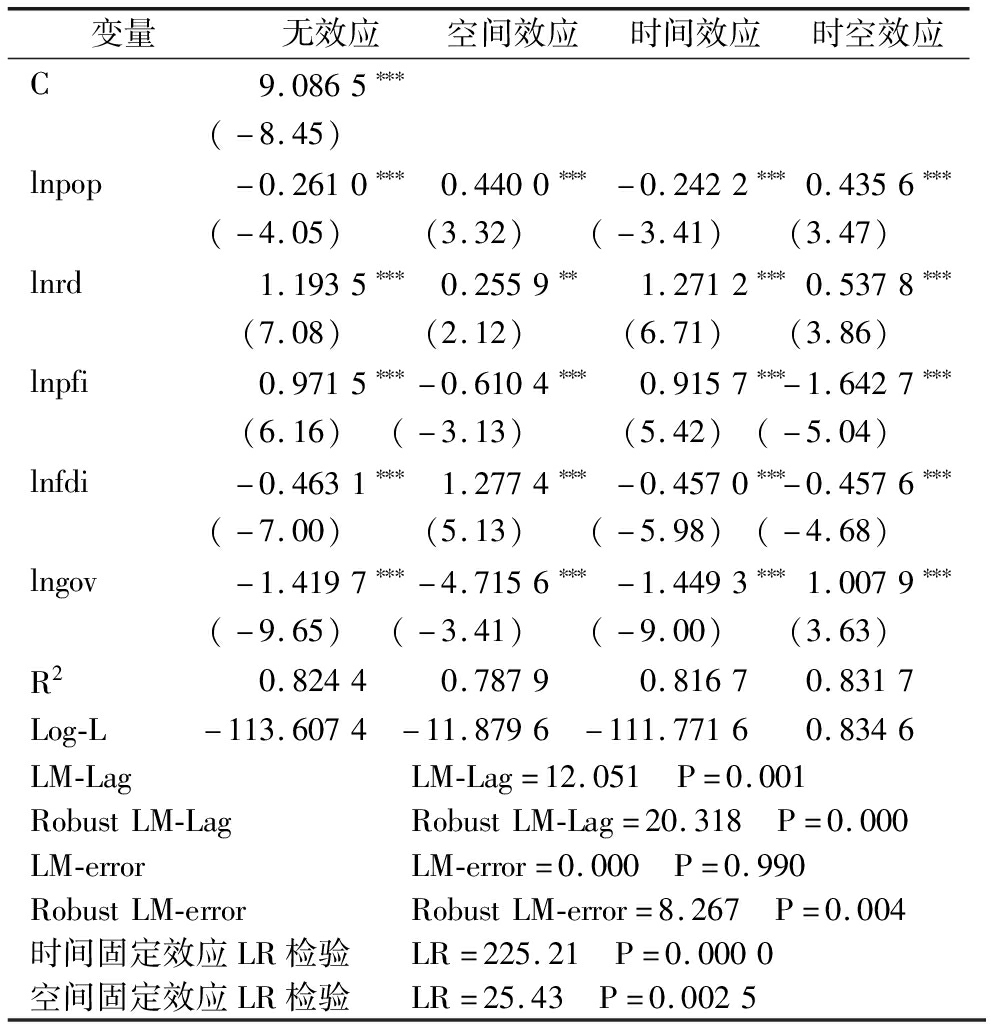

4.3.3 模型检验及识别

为了准确度量粤港澳大湾区城市技术创新能力的空间溢出效应,须选择最适宜的空间面板计量模型进行参数估计。模型选择步骤如下:

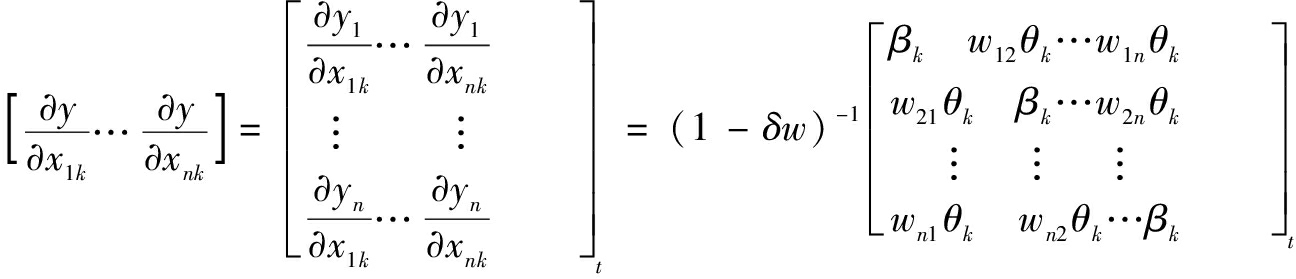

首先,本文对不包含空间交互作用的普通面板计量模型进行估计并进行LR与LM统计量检验,以确定与样本数据拟合程度较好的模型,结果如表4所示。由表4可以看出,人力资本与研发经费投入对粤港澳大湾区城市技术创新能力具有显著作用。从LR检验看,时间和空间固定效应的LR检验均在1%显著性水平下拒绝原假设,说明选择包含时空双向固定效应的面板计量模型最优。由LM和Robust LM检验结果可知,Robust LM-Lag与Robust LM-error统计量的P值均小于1%,表明基于非空间模型的LM检验同时接受SPLM、SPEM模型,一般考虑SPDM模型[22],但仍需进一步检验。

表4 标准面板计量模型估计结果

变量无效应空间效应时间效应时空效应C9.0865∗∗∗(-8.45)lnpop-0.2610∗∗∗0.4400∗∗∗-0.2422∗∗∗0.4356∗∗∗(-4.05)(3.32)(-3.41)(3.47)lnrd1.1935∗∗∗0.2559∗∗1.2712∗∗∗0.5378∗∗∗(7.08)(2.12)(6.71)(3.86)lnpfi0.9715∗∗∗-0.6104∗∗∗0.9157∗∗∗-1.6427∗∗∗(6.16)(-3.13)(5.42)(-5.04)lnfdi-0.4631∗∗∗1.2774∗∗∗-0.4570∗∗∗-0.4576∗∗∗(-7.00)(5.13)(-5.98)(-4.68)lngov-1.4197∗∗∗-4.7156∗∗∗-1.4493∗∗∗1.0079∗∗∗(-9.65)(-3.41)(-9.00)(3.63)R20.82440.78790.81670.8317Log-L-113.6074-11.8796-111.77160.8346LM-LagLM-Lag=12.051 P=0.001RobustLM-LagRobustLM-Lag=20.318 P=0.000LM-errorLM-error=0.000 P=0.990RobustLM-errorRobustLM-error=8.267 P=0.004时间固定效应LR检验LR=225.21 P=0.0000空间固定效应LR检验LR=25.43 P=0.0025

注:括号内表示系数估计的t值

其次,本文对包含人力资本和研发经费投入的SPDM模型结果进行Hausman检验(31.26,P=0.000 0),表明选择固定效应下的空间面板计量模型比较适宜。Wald和LR检验结果显示,SPDM模型简化为SPLM模型或SPEM模型的Wald与LR统计量均通过10%显著性水平检验,拒绝了SPDM退化成为SPLM或SPEM模型的原假设(两个原假设为:H0:θ=0和H0:θ+δβ=0),说明SPDM模型是最适宜的选择[23]。表5中模型(1)-(4)分别为无固定效应、空间、时间、时空双固定的SPDM模型,通过对比4种效应下模型的Log-likelihood、AIC及BIC值,秉承“对数似然值越大、AIC与BIC值越小模型拟合效果越好”的原则[24],本文采用具有时间和空间双向固定效应的SPDM模型分析粤港澳大湾区城市技术创新能力的空间溢出效应。需要说明的是,根据Elhorst[25]的建议,本文采用面板极大似然法(MLE)对SPDM模型进行估计,上述方法能够有效克服模型中存在的内生性问题,科学反映变量间的空间关联性。

4.3.4 回归结果分析

由表5可知:①模型(4)的结果显示,当仅考虑人力资本与研发经费投入对城市技术创新能力的影响时,其空间溢出效应系数为负值且通过了1%显著性水平检验,表明粤港澳大湾区城市技术创新能力在空间上存在显著负向溢出效应,即本城市技术创新能力提升将抑制邻近城市技术创新能力提升。人力资本对城市技术创新能力的直接推动力大于研发经费投入,说明人力资本在粤港澳大湾区城市技术创新过程中占据着重要地位;②模型(5)-(7)分别纳入控制变量金融发展水平(pfi)、对外交流水平(fdi)与政府支持程度(gov),结果显示,这3种模型的空间溢出效应系数均为负值且通过了10%显著性水平检验,表明在分别纳入每个控制变量时,粤港澳大湾区城市技术创新能力在空间上存在显著负向溢出效应。另外,除模型(7)中研发经费投入的直接推动力不显著外,其余模型中人力资本与研发经费投入的回归系数均显著为正,说明这两个创新要素是影响粤港澳大湾区城市技术创新能力的关键因素,也表明本研究结论具有一定的稳健性;③对比双向固定效应标准面板计量模型与模型(8),发现加入空间权重矩阵前后,各解释变量参数估计结果的符号与显著性水平完全一致,但系数值有所差异,表明忽视空间效应会低估人力资本对城市技术创新能力的影响并高估研发经费投入对城市技术创新能力的影响,最终导致估计结果偏差。

表5 空间面板计量模型估计结果

模型(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)C2.6198(0.82)lnpop0.4337∗∗∗0.6057∗∗∗-0.1487∗∗0.5569∗∗∗0.5648∗∗∗0.6234∗∗∗0.4758∗∗∗0.5046∗∗∗(2.85)(4.03)(-2.11)(4.05)(4.67)(5.32)(3.63)(4.95)lnrd0.4705∗∗∗0.4121∗∗∗1.2126∗∗∗0.3618∗∗0.7092∗∗∗0.3966∗∗∗0.11670.4312∗∗∗(3.88)(3.52)(8.43)(2.49)(4.78)(3.02)(0.74)(3.27)lnpfi-1.7228∗∗∗-1.5836∗∗∗(-5.30)(-5.87)lnfdi-0.3571∗∗∗-0.3751∗∗∗(-2.63)(-3.38)lngov1.1248∗∗∗1.0653∗∗∗(3.58)(4.24)w×lnpop-0.5983-0.5526-0.9140∗∗∗-1.0667∗∗-0.8317∗-0.3724-0.6897-0.4403(-1.52)(-1.22)(-5.53)(-2.19)(-1.86)(-0.86)(-1.32)(-1.05)w×lnrd0.6495∗∗0.6235∗∗4.1346∗∗∗0.52310.6230-0.9633∗0.5407-0.3230(2.54)(2.37)(7.13)(0.90)(0.92)(-1.80)(0.91)(-0.57)w×lnpfi-0.5037-2.4725∗∗(-0.33)(-1.97)w×lnfdi1.7212∗∗∗0.7976∗(3.04)(1.67)w×lngov-2.30470.4507(-1.56)(0.38)rho-0.2613-0.3027-0.5698∗∗-0.8385∗∗∗-0.9111∗∗∗-0.3939∗-0.6568∗∗∗-0.5090∗∗(-1.26)(-1.46)(-2.25)(-3.48)(-3.85)(-1.64)(-2.73)(-2.15)Log-L-72.1883-36.6641-169.7241-27.9308-15.0125-5.5743-14.781116.9639R20.65710.66120.56980.52690.01840.11830.06660.1949AIC160.376585.32814351.448367.861746.024927.1485645.56215-9.927754BIC181.9804101.5310367.651184.0645867.6287748.752467.1659922.47801Wald-lag4.93∗4.3122.73∗∗∗11.14∗∗25.42∗∗∗LR-lag5.01∗4.2721.45∗∗∗10.91∗∗23.60∗∗∗Wald-error10.32∗∗∗9.08∗∗33.42∗∗∗20.51∗∗∗36.76∗∗∗LR-error9.61∗∗∗8.36∗∗28.23∗∗∗18.81∗∗∗31.43∗∗∗

注:括号内表示系数估计的z值,下同

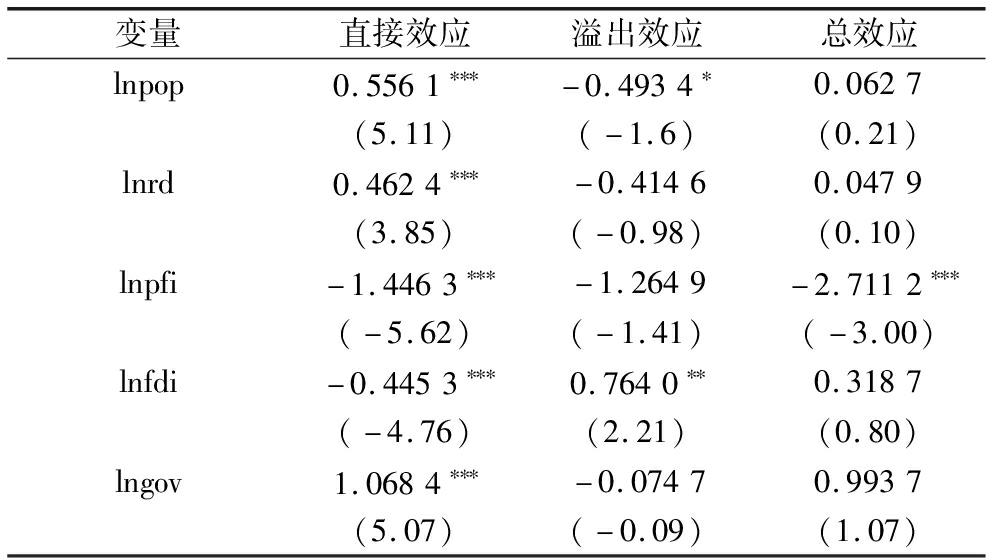

4.3.5 空间效应分解结果

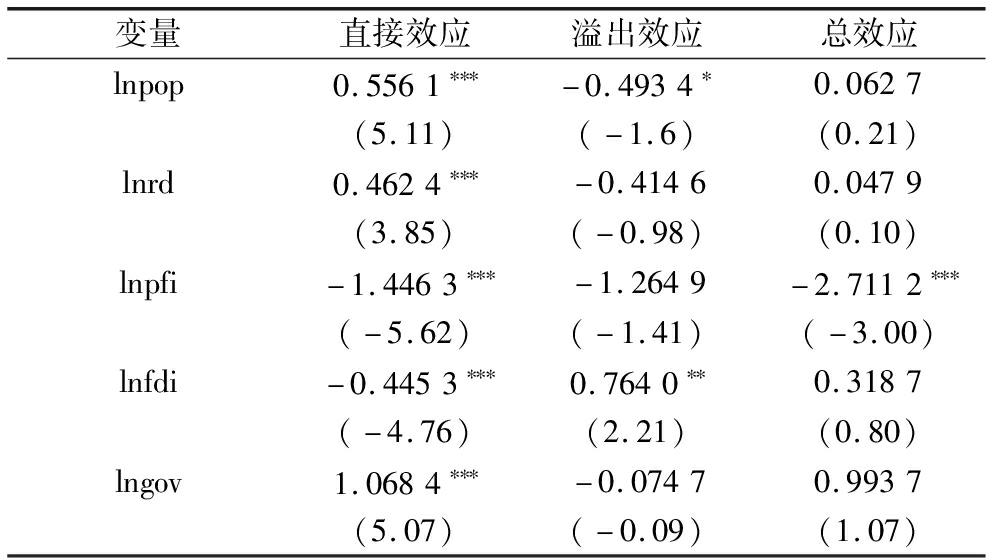

本文对双固定效应的SPDM模型进行空间效应分解,结果如表6所示。

表6 SPDM空间效应分解结果

变量直接效应溢出效应总效应lnpop0.5561∗∗∗-0.4934∗0.0627(5.11)(-1.6)(0.21)lnrd0.4624∗∗∗-0.41460.0479(3.85)(-0.98)(0.10)lnpfi-1.4463∗∗∗-1.2649-2.7112∗∗∗(-5.62)(-1.41)(-3.00)lnfdi-0.4453∗∗∗0.7640∗∗0.3187(-4.76)(2.21)(0.80)lngov1.0684∗∗∗-0.07470.9937(5.07)(-0.09)(1.07)

结果显示:①人力资本的直接效应系数为0.556 1,通过了1%显著性水平检验,既表明人力资本是显著推动粤港澳大湾区城市技术创新能力提升的重要因素,也解释了目前大湾区内部城市出现以各种优惠政策与措施的“抢人大战”现象。但人力资本的溢出效应系数为负值,通过了10%显著性水平检验,说明本城市人力资本与邻近城市人力资本存在竞争关系。较其它创新要素,人才在空间范围内的流动性较强,可以很方便地外出参加学术交流等活动。尤其是高层次人才,可以同时在不同城市任职,当邻近城市开出的“留人”条件更加优厚时,他们往往追求个人利益最大化,将时间、精力付于邻近城市,对邻近城市的贡献度更大,反而降低了对本城市技术创新的贡献度。另外,如深圳等创新能力强、经济发展水平较高的城市会吸引大量人才单向涌入,导致邻近城市人才流失,创新活力不足;②研发经费投入的直接效应系数为0.462 4,通过了1%显著性水平检验,表明加大研发经费投入力度也是提升本城市技术创新能力的有效手段。增加研发经费投入可以使创新主体购置更多先进设备,引进前沿技术,优化创新环境,从而促进城市技术创新产出。研发经费投入的溢出效应系数为负值,未通过显著性水平检验,说明本城市研发投入增加对邻近城市技术创新能力的抑制作用不显著;③从控制变量看,金融发展水平的直接效应系数显著为正,说明高金融发展水平城市的金融部门可为企业技术创新提供更多贷款,能显著促进城市技术创新产出,而其溢出效应为负但并不显著。对外交流水平的直接效应系数显著为负,可能是由于外资企业通过控制关键技术限制国内企业技术创新能力,其投资更多的表现在资金方面,并不会着力培养本城市的技术人才,大量利用外资反而在一定程度上限制了人才获取技术的渠道,从而抑制了本城市技术创新能力提升。其溢出效应系数显著为正,可能是由于外资企业在对外交流初期会对本城市企业产生挤出效应,表现为对市场创新要素的占有和对知识产权的保护两个方面,对邻近城市则无法产生挤出效应,邻近城市可以通过学习外资企业先进的技术与经验,提升自身技术创新能力;政府支持程度的直接效应系数最大且显著为正,反映出粤港澳大湾区城市技术创新能力提升离不开政府大力支持,这一结论很好地诠释了香港、澳门等城市虽拥有特殊的经济发展模式和雄厚的科技发展基础,但其技术创新能力一直发展不起来的原因,而其溢出效应系数为负但未通过显著性检验。

5 粤港澳大湾区城市技术创新能力门限效应

核心创新要素对城市技术创新能力的影响可能会随着经济发展不同阶段而呈现出不同特征。因此,本文采用门限面板模型探寻经济发展水平的门限值,从而估计在不同经济发展水平下人力资本、研发经费投入对城市技术创新能力影响的差异性。

对于普通面板数据,单门限固定效应回归模型设定如下:

yit=θ1xitI(qit≤γ)+θ2xitI(qit>γ)+ui+εit

(10)

式中,ui为个体固定效应,qit为门限变量,γ为门限值,xit为外生变量,yit为被解释变量,εit为随机误差项,θ1、θ2为参数估计值,I为示性函数,当满足括号内条件时,I取值为1,否则取0。

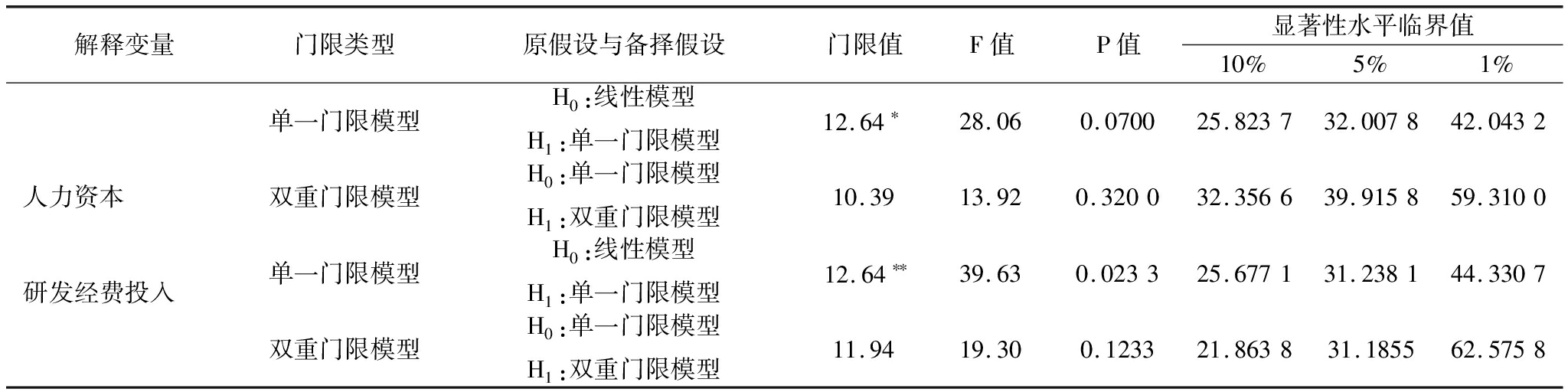

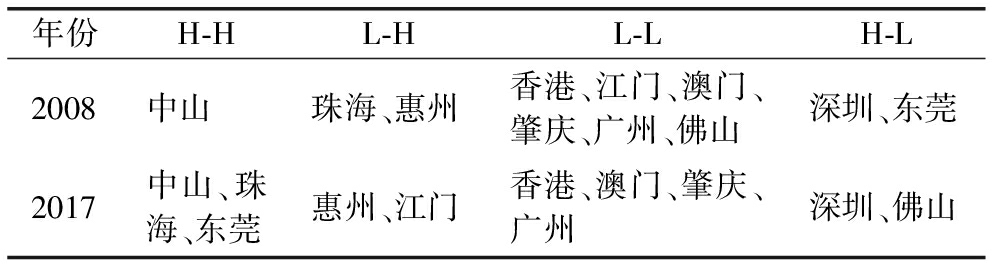

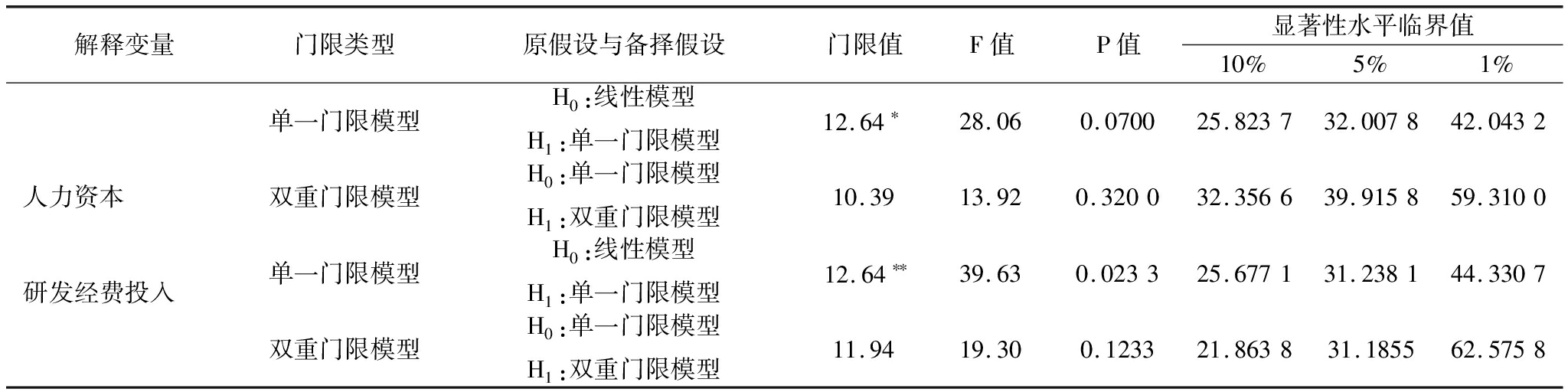

首先,为了检验门限效应模型建构的合理性,本文以城市技术创新能力为被解释变量,人力资本与研发经费投入为核心解释变量,经济发展水平作为门限变量并纳入金融发展水平、对外交流水平和政府支持程度作为控制变量,采用自助抽样法(Bootstrap)对门限估计值的显著性进行检验,如表7所示。

由表7可知,人力资本与研发经费投入的估计值仅在单一门限模型下分别通过了10%、5%显著性水平检验,说明在人力资本或研发经费投入对城市技术创新能力的影响过程中,经济发展水平均存在一个门限值。

表7 人力资本与研发经费投入门限效应检验结果

解释变量门限类型原假设与备择假设门限值F值P值显著性水平临界值10%5%1%单一门限模型H0:线性模型H1:单一门限模型12.64∗28.060.070025.823732.007842.0432人力资本双重门限模型H0:单一门限模型H1:双重门限模型10.3913.920.320032.356639.915859.3100研发经费投入单一门限模型H0:线性模型H1:单一门限模型12.64∗∗39.630.023325.677131.238144.3307双重门限模型H0:单一门限模型H1:双重门限模型11.9419.300.123321.863831.185562.5758

其次,对门限估计值的真实性进行似然比(LR)检验(见图4)。

由图4可知,LR=0时所对应的值为门限值,LR<7.352 3时(虚线以下)的区间为门限值95%置信区间。因此,本文门限估计值处于置信区间内,验证了门限估计值的真实性。由上述检验可知,不同经济发展水平下,人力资本和研发经费投入对城市技术创新能力存在突变效应,回归结果如表8所示。

由表8可以看出:①人力资本在经济发展水平低于门限值(lnpgdp≤12.64)和高于门限值(lnpgdp>12.64)两个阶段,对城市技术创新能力的促进作用强度是不同的。在低于门限值时,人力资本每增加1%,城市技术创新能力显著提升0.448 7%;在高于门限值,人力资本每增加1%,城市技术创新能力显著提升0.388 8%。这反映出一个有趣的经济现象:粤港澳大湾区人力资本对城市技术创新能力的作用会受到经济发展水平的影响,如果经济发展水平越过门限值,则会阻滞人力资本对科技成果转化的促进作用,从而降低城市技术创新能力。这可能是由于虽然经济发展较好的城市能够吸引更多高新企业和高科技人才,但毕竟少数高科技人才才是技术创新发展的核心力量,而并非所有人力资本的低效积累。因此,应当紧抓人力资本的“质”,尽量保持人力资本利用效率处于最高均衡状态,这也是本文的重要发现之一;②在经济发展水平低于门限值时(lnpgdp≤12.64),研发经费投入每增加1%,城市技术创新能力显著提升0.309 5%,在高于门限值时(lnpgdp> 12.64),研发经费投入对城市技术创新能力的促进作用并不显著。究其原因,资本是一种有形的物质资源,对城市技术创新能力的影响过程较为简单,当资本投入量在一定限度内时,会对技术创新具有一定推动作用,但随着资本投入量超过一定限度后仍不断加大,可能会降低技术创新产出,这也符合边际效用递减规律。

表8 人力资本与研发经费投入门限回归结果

变量系数变量系数lnpfi-0.1759lnpfi-0.1664(-0.85)(-0.73)lnfdi-0.3529∗∗∗lnfdi-0.3229∗∗∗(-3.61)(-3.23)lngov1.1929∗∗∗lngov1.1002∗∗∗(4.93)(4.21)lnpop1(lnpgdp≤12.64)0.4487∗∗∗lnrd1(lnpgdp≤12.64)0.3095∗∗∗(3.53)(2.64)lnpop2(lnpgdp>12.64)0.3888∗∗∗lnrd2(lnpgdp>12.64)0.1849(2.97)(1.49)C-6.6116∗∗∗C-2.9417∗∗(-6.77)(-2.39)

注:括号内表示系数估计的t值

6 结论与启示

6.1 结论

本文基于2008—2017年粤港澳大湾区11个城市面板数据,采用极差、变异系数、基尼系数和ESDA等方法考察城市技术创新能力的时空演化特征及空间关联模式,并通过SPDM模型剖析影响城市技术创新能力的关键因素,结合门限面板模型进一步探讨在经济发展水平门限效应下,核心创新要素对城市技术创新能力的影响。结果表明:①粤港澳大湾区城市技术创新能力总体呈上升趋势,尤其在2014年后增速明显加快,内部城市间技术创新能力差异逐步减小,向着优化均衡方向迈进;②城市技术创新能力空间格局比较稳定,“中心—外围”特征明显,“中心”城市位于区域东南部沿珠江口东岸地带。同时,其空间关联模式表现为高技术创新城市被高技术创新城市所包围(H-H型)与低技术创新城市被低技术创新城市所包围(L-L),H-H型城市呈现由中心向外扩散趋势,L-L型城市数量则有所减少;③人力资本是显著推动粤港澳大湾区城市自身技术创新能力提升的重要因素,但城市自身人力资本与邻近城市的人力资本存在着竞争关系。加大研发经费投入力度是提升城市自身技术创新能力的有效手段,但城市自身研发经费投入增加对邻近城市技术创新能力的抑制作用不显著;④人力资本对城市技术创新能力的作用会受到经济发展水平的影响,在低于门限值时,人力资本会显著提升城市技术能力,如果经济发展水平超过门限值,虽然人力资本仍会显著提升城市技术创新能力,但作用强度有所下降。研发经费投入对城市技术创新能力的作用也会受到经济发展水平的影响,在低于门限值时,研发经费投入可以显著提升城市技术创新能力;在高于门限值时,研发经费投入对城市技术创新能力的促进作用并不显著。

6.2 启示

综上,本文尝试提出如下建议:①完善区域协调机制,加强内部协同创新。应设立常态化城市群协调管理与决策机构,统筹创新和科技合作事宜。一方面,协调机构应充分酌量各城市创新资源禀赋、比较优势等,从全局视角出发,弱化利益藩篱和政策壁垒,降低创新主体空间活动的交易成本,对人才、资本及技术等创新要素进行高效流转与集约配置,实现“9+2>11”的加乘效应。另一方面,协调机构应合理掌握要素流动的“度”,防止因创新资源过度涌入大城市导致城市创新差异进一步扩大。对于技术创新相对落后的城市,既可以制定相应的创新追赶策略,也可以适当给予资金、技术扶持,提升城市科创资源吸引力;②精准定位关键因素,优化创新生态环境。研发经费投入对城市技术创新能力直接推动作用明显,政府应出台相关激励政策,加大对高新技术企业的扶持力度,完善企业创新投入优惠政策,调动企业研发投入积极性,为城市创新活动开展提供资金保障。但需注意的是,在经济发展水平不同的城市,研发经费投入强度应有所不同,要保证政府研发经费投入处于合理范畴,防止出现低效率的“政府失灵”现象。另外,习近平同志曾强调“人才是第一资源”、“创新要靠人才”。因此,粤港澳大湾区各城市要加大科技人才培养力度,持续优化人才发展环境,打造创新创业人才的“良港”,从而推动城市人力资本形成与积累。但在考虑空间经济距离的情况下,本城市的人力资本增加会抑制邻近城市技术创新能力提升。因此,有必要健全区域人才合作交流机制,防止人力资本过度集中而产生的恶性竞争,避免更大规模的城市竞争效应。同时,在经济发展水平不同的城市,高素质人才引进措施应有所不同,尤其在经济发展水平超过门限值的城市,更应当加强人才质量把关,不盲目引入人才,从而提高人才利用效率。

参考文献:

[1] 约瑟夫·熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.

[2] 殷倩.创新应成为粤港澳大湾区发展引擎[N].深圳特区报,2018-08-14.

[3] FRITSCH M.Measuring the quality of regional innovation systems: a knowledge production function approach[J].International Regional Science Review, 2002(1):86-101.

[4] 马静,邓宏兵,蔡爱新.中国城市创新产出空间格局及影响因素——来自285个城市面板数据的检验[J].科学学与科学技术管理,2017,38(10):12-25.

[5] 顾伟男,申玉铭.我国中心城市科技创新能力的演变及提升路径[J].经济地理, 2018,38(2):113-122.

[6] 何舜辉,杜德斌,焦美琪,等.中国地级以上城市创新能力的时空格局演变及影响因素分析[J].地理科学,2017,37(7):1014-1022.

[7] 李婧,谭清美,白俊红.中国区域创新生产的空间计量分析——基于静态与动态空间面板模型的实证研究[J].管理世界,2010,(7):43-55+65.

[8] CUERVA M C, TRIGUERO-CANO  , C

, C RCOLES D.Drivers of green and non-green inno-vation: empirical evidence in low-tech SMEs[J].Journal of Cleaner Production, 2014,68(20):104-113.

RCOLES D.Drivers of green and non-green inno-vation: empirical evidence in low-tech SMEs[J].Journal of Cleaner Production, 2014,68(20):104-113.

[9] 叶林,宋星洲.粤港澳大湾区区域协同创新系统:基于规划纲要的视角[J].行政论坛,2019,26(3):87-94.

[10] 许培源,吴贵华.粤港澳大湾区知识创新网络的空间演化——兼论深圳科技创新中心地位[J].中国软科学,2019(5):68-79.

[11] 王盟迪.粤港澳大湾区科技创新能力空间结构演变与影响因素探究[J].科技管理研究,2019,39(18):1-10.

[12] GRILICHES Z.Patent statistics as economic indicators[J].Journal of Economic Lite-rature,1991,28(28):1661-1707.

[13] ANSELIN L.Local indicators of spatial association-LISA[J].Geographical Analysis, 1995,27(2):93-115.

[14] 王守坤.空间计量模型中权重矩阵的类型与选择[J].经济数学,2013,30(3):57-63.

[15] 邵帅,李欣,曹建华,等.中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J].经济研究,2016,51(9):73-88.

[16] 刘睿.粤港澳大湾区创新能力的空间集聚及溢出效应[D].蚌埠:安徽财经大学,2019.

[17] 吴玉鸣.中国区域研发、知识溢出与创新的空间计量经济研究[M].北京:人民出版社,2007.

[18] BECKER GARY.Human capital[M].New York:Columbia University Press,1964.

[19] 易高峰,刘成.江苏省城市创新能力的地区差异及影响因素分析[J].经济地理, 2018,38(10):155-161.

[20] ANSELIN L, LE GALLO J, JAYET H.Spatial panel econometrics[M].Berlin Heidelberg: Springer-Verlag,2008.

[21] LESAGE J P, PACE R K.Introduction to spatial econometrics[M].Boca Raton, US: CRC Press Taylor & Francis Group,2009.

[22] ELHORST J P.Spatial panel data models[M].New York:Springer,2010.

[23] J·PAUL ELHORST.空间计量经济学:从横截面数据到空间面板[M].肖光恩,译.北京:中国人民大学出版社,2015.

[24] 李林,丁艺,刘志华.金融集聚对区域经济增长溢出作用的空间计量分析[J].金融研究,2011(5):113-123.

[25] ELHORST J P.Dynamic spatial panels: models, methods, and inferences[J].Journal of Geographical System,2012,14(1):5-28.

(责任编辑:张 悦)

![]()

, C

, C RCOLES D.Drivers of green and non-green inno-vation: empirical evidence in low-tech SMEs[J].Journal of Cleaner Production, 2014,68(20):104-113.

RCOLES D.Drivers of green and non-green inno-vation: empirical evidence in low-tech SMEs[J].Journal of Cleaner Production, 2014,68(20):104-113.