0 引言

改革开放40多年来,我国宏观经济持续高增长,经济规模体量不断攀上新台阶,但是经济发展质量和效率还不够高,实体经济发展过程中缺技术、缺人才、缺资金等问题较为突出。为此,党的十九大报告提出,要通过建设现代化经济体系实现经济高质量发展。其中,加快构建实体经济、科技创新、现代金融以及人力资源协同发展产业体系成为新时期现代化经济体系建设的重中之重,更加强调科技创新、现代金融、人力资本等高端要素优化配置到实体经济并进行有效组合和协同发力,推动经济高质量发展[1]。根据现代生产函数,实体经济可以描述为产出Y,科技创新、现代金融和人力资源本质上属于要素投入X[2]。因此,实体经济与要素投入协同发展在某种程度上直接关乎现代化经济体系建设和经济高质量发展。

鉴于此,本文基于协同学相关理论,从实体经济与要素投入协同视角出发,试图回答以下问题:实体经济与科技创新协同发展、实体经济与现代金融协同发展、实体经济与人力资源协同发展的情况究竟如何?实体经济与要素投入协同度的空间分布格局如何?其协同发展水平是否存在地区差异?差异的主要来源是什么?实体经济与要素投入协同发展能否对经济高质量增长产生一定的效应?以上问题的思考与回答对于促进实体经济与科技创新、现代金融以及人力资源协同发展,实现区域经济高质量协调发展意义重大。

近年来,不少学者对实体经济与要素投入以及高质量发展等进行了相关研究。实体经济与要素投入相关研究如下:一是基于新经济增长理论模型的研究。新经济增长理论也被称为内生增长理论,该理论将技术进步视为内生变量,从而在经济系统内部探究经济增长与其它经济变量的影响关系。现有大多数学者通过内生经济增长扩展模型,分别研究金融市场指标、科学技术、人力资本等投入要素与经济增长的关系,发现上述投入要素对经济增长有重要影响[3-5];二是基于耦合协同发展视角分析耦合协同情况,其中协同发展的核心是将两个或两个以上不同个体或资源作为一个整体加以考察。实体经济与科技创新、现代金融以及人力资源之间并不是独立的,而是相互依赖、相互影响。一方面,科技创新、现代金融以及人力资源投入要素数量是实体经济增长的基础保障。另一方面,科技创新、现代金融以及人力资源投入要素质量是实体经济持续高质量发展的关键。实体经济与要素投入协同发展关系对经济产出具有重要促进作用。杨武[6]、陆远权[7]、禄进等[8]分别研究了经济发展与科技创新、金融业与实体经济以及经济增长与人力资本的耦合协调关系。

高质量发展相关研究。高质量发展是党的十九大报告中首次提出的新发展理念,是在经济增长质量、经济发展质量基础上提出的最新成果,学术界有关高质量发展的研究主要集中在以下两个方面:一方面,从高质量发展测算方式看,学术界尚未形成统一测算标准,大多基于人均GDP、经济效率、全要素生产率以及指标合成等方法衡量高质量发展情况,如廖祖君与王理[9]采用人均GDP度量城市发展质量,实证研究城市蔓延对经济高质量发展的影响;滕堂伟与欧阳鑫[10]通过构建随机前沿生产模型测算长三角地区各时期城市经济效率,从而对长三角高质量发展路径进行探究;余泳泽等[11]通过非期望产出的SBM模型测算中国230个城市绿色全要素生产率,以此作为经济高质量发展重要指标,研究中国经济由高速增长向高质量发展的时空特征;马茹等[12]从高质量供给、高质量需求、发展效率、经济运行以及对外开放方面构建指标体系并合成高质量发展总指数,对比分析中国区域经济高质量发展总体态势。另一方面,基于高质量发展背景对区域能源消费进行测度,并对长江经济带产业集聚创新发展路径进行研究[13,14];或者在测算高质量发展的基础上,研究地方债务、科技创新以及双向FDI等与经济高质量发展的关系[15-17]。

与现有文献不同的是,本文从以下两个方面加以拓展:一是从实体经济与要素投入协同发展视角,构建较为系统全面的实体经济与科技创新、现代金融以及人力资源协同指标体系,利用耦合协调模型对实体经济-科技创新、实体经济-现代金融、实体经济-人力资源等协同度进行测算,实证比较分析其协同发展水平;二是采用标准差椭圆分析方法和Dagum基尼系数,深入分析实体经济与要素投入协同发展的空间演进格局及空间不均衡成因,并基于高质量发展视角对实体经济与要素投入协同发展效应进行研究,从而为促进区域经济高质量发展和协调发展提供政策参考。

1 研究方法与数据说明

1.1 研究方法

1.1.1 实体经济与协同度测算

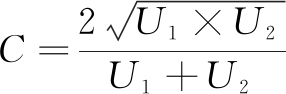

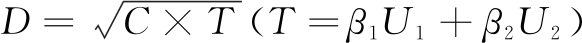

本文借鉴物理学中的容量耦合系数模型分别测度实体经济与科技创新、现代金融以及人力资源系统间的耦合协同度[18,19]。其中,两个系统相互影响的耦合度模型为:

(1)

其中,C为两个子系统耦合度,U1与U2分为为两个子系统综合得分,具体测算过程如下:首先对相关变量进行标准化处理:假设有m个地区,n个评价指标,再对数据进行标准化处理,Aij表示第i个地区第j个评价指标,故:

(2)

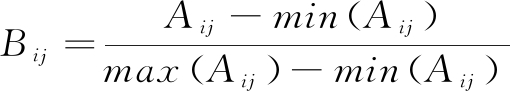

计算各指标熵值:

Dj=

(3)

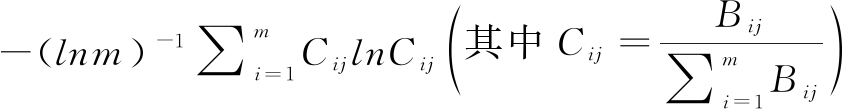

最后,计算各子系统有序度,其中λj为各指标权重。

(4)

耦合度模型虽可以反映系统之间的相互作用程度,但无法体现协同发展水平,因而分别构建实体经济与科技创新、现代金融、人力资源耦合协同度模型。

(5)

式中,D为耦合协同度,T为协同体系总体得分,β为待定总体得分的权重系数,由于实体经济分别可以与科技创新、现代金融、人力资源两两促进且同等重要,故这两个系数均赋值为0.5。

1.1.2 标准差椭圆

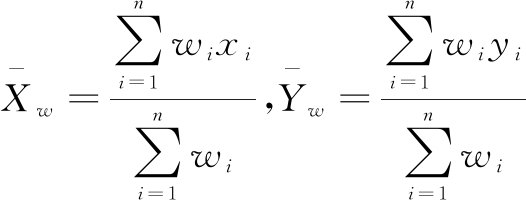

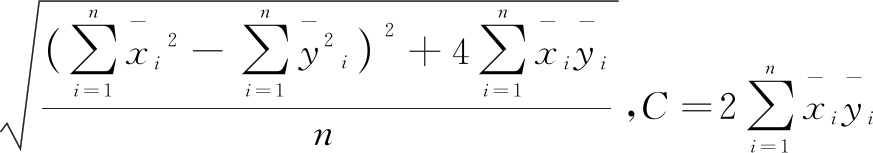

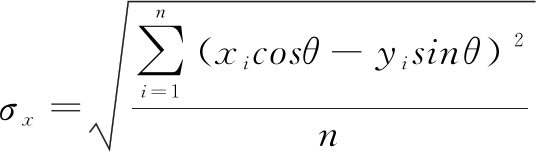

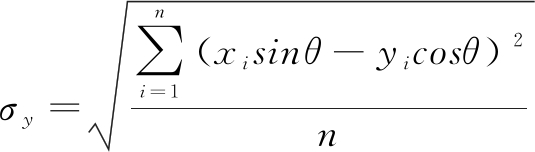

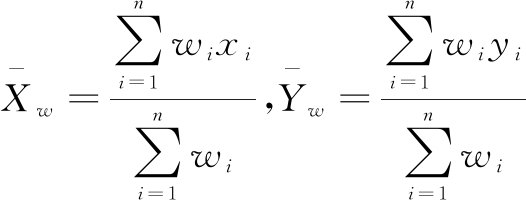

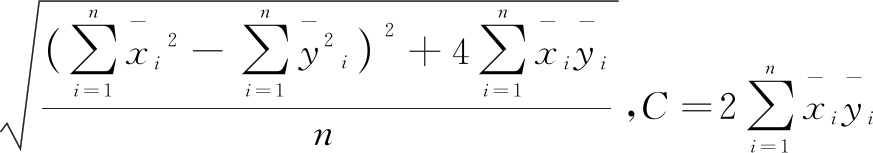

标准差椭圆法能通过重心、密集性、展布范围、形状和方向等准确揭示地理要素的空间分布总体特征与演化过程[20]。标准差椭圆由平均中心、旋转角、x轴标准差以及y轴标准差构成,其计算过程如下:

平均中心:

(6)

旋转角:

(7)

x轴与y轴标准差:

(8)

式中,(xi,yi)为各省会城市i(i=1,2,3,…,n)的坐标,wi为各省市实体经济与要素投入协同度,θ为椭圆的方位角, 分别表示各省会城市到平均中心的坐标偏差。

分别表示各省会城市到平均中心的坐标偏差。

1.1.3 Dagum基尼系数及分解

自1997年Dagum[21]提出Dagum基尼系数以来,该方法被广泛应用于空间非均衡问题研究。本文采取Dagum基尼系数从整体上描述我国三大地区实体经济与各要素投入协同体系耦合协同度的区域差异。基尼系数定义如下:

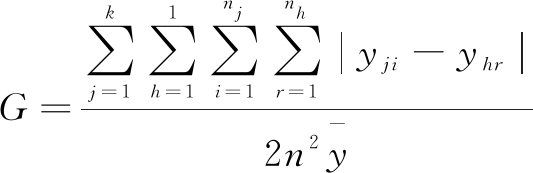

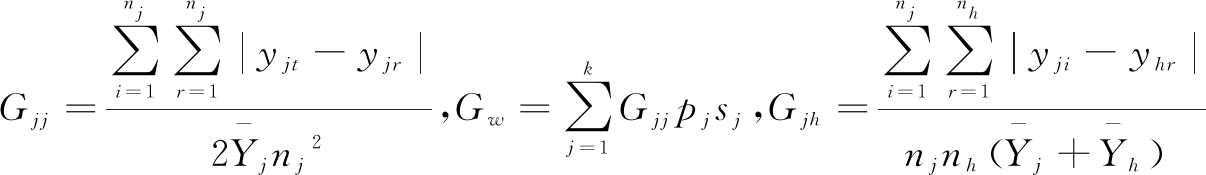

(9)

其中,yji(yhr)是j(h)地区内省市实体经济与各要素投入协同体系耦合协同度, 是每个地区实体经济与各要素投入协同体系耦合协同度的平均值,G是总体基尼系数,nj(nh)是j(h)地区内包含的省市。将基尼系数分解为地区内差异贡献GW、地区间差距贡献Gnb与地区超变密度贡献Gt3个部分。总体基尼系数可以表示为G=Gw+Gnb+Gt。式(10)与式(11)中,Gjj为j地区区域内差距,Gw为地区内差距贡献,Gjh为j地区与h地区各省市间的基尼系数,Gnb为地区间差异贡献,Gt表示超变密度贡献。

是每个地区实体经济与各要素投入协同体系耦合协同度的平均值,G是总体基尼系数,nj(nh)是j(h)地区内包含的省市。将基尼系数分解为地区内差异贡献GW、地区间差距贡献Gnb与地区超变密度贡献Gt3个部分。总体基尼系数可以表示为G=Gw+Gnb+Gt。式(10)与式(11)中,Gjj为j地区区域内差距,Gw为地区内差距贡献,Gjh为j地区与h地区各省市间的基尼系数,Gnb为地区间差异贡献,Gt表示超变密度贡献。

(10)

(11)

其中,

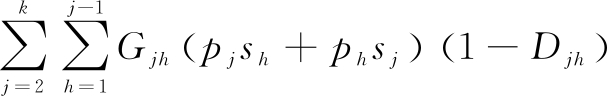

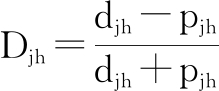

Djh表示j、h地区间协同体系耦合协同度的相对影响,其定义如式(12)所示。

(12)

djh定义为地区协同体系耦合协同差值,可以理解为j、h地区所有yji-yhr>0样本值加总的数学期望,超变一阶矩pjh为j、h地区yhr-yji>0的样本值之和的数学期望,具体表达式如式(13)所示。

djh= dFj(y)

dFj(y) (y-x)dFh(x),pjh=

(y-x)dFh(x),pjh= dFh(y)

dFh(y) (y-x)Fj(x)

(y-x)Fj(x)

(13)

1.2 指标选取与数据来源

在构建实体经济与科技创新、现代金融以及人力资源三大要素协同发展水平评价指标体系时,本文遵循系统性、典型性、动态性和科学性原则,分别构建如下指标体系:实体经济子系统中,以地区生产总值(去除金融业)、地区固定资产投资额、地区消费品零售总额及地区货物进出口总额指标衡量实体经济发展情况。科技创新子系统中,从科技投入、科技产出、协同创新能力以及创新环境4个方面加以衡量。其中,以R&D内部经费投入与R&D人员全时当量度量科技投入;以专利申请数、专利授权数以及高技术产业主营业务收入度量创新产出;以技术市场成交额、政府在研发资金中的投资比重、金融机构在研发资金中的投资比重以及企业在高校研发资金中的投资比重度量协同创新能力;以高技术企业数量、人均邮电业务量与互联网用户比例度量创新环境。在现代金融子系统中,以金融业产值与地区生产总值比重和金融就业人数比总就业人数衡量金融规模;以股票市值比贷款额、保费收入比地区生产总值衡量金融结构;以存款比地区生产总值和存贷款比重衡量金融效率。在人力资源子系统中,以平均受教育年限、主要劳动力人口占比、高等学校学生数衡量人力资本总量;以教育支出占财政支出比重、医疗支出占财政支出比重、每万人拥有医师数和每万人卫生机构床位数衡量人力资本积累能力。

研究时间序列为2001-2016年,依上文指标构建内地30个省市(西藏因数据不全,未纳入统计)16年面板数据。一方面,该时期是我国自21世纪以来的重要发展时期,经济在波动中保持高速增长,各地区科技、金融与人力水平显著提升。另一方面,该时期数据相对比较完整,因此具备较强的实证研究价值。数据主要来源于2002-2017年《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国金融年鉴》、《中国高新技术统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》以及各省统计公报等。

2 实体经济与各要素投入协同描述性分析

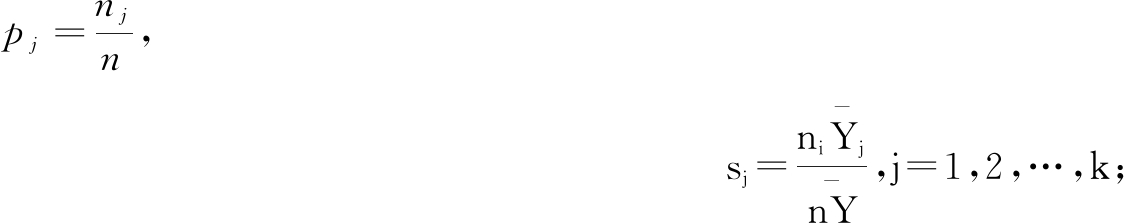

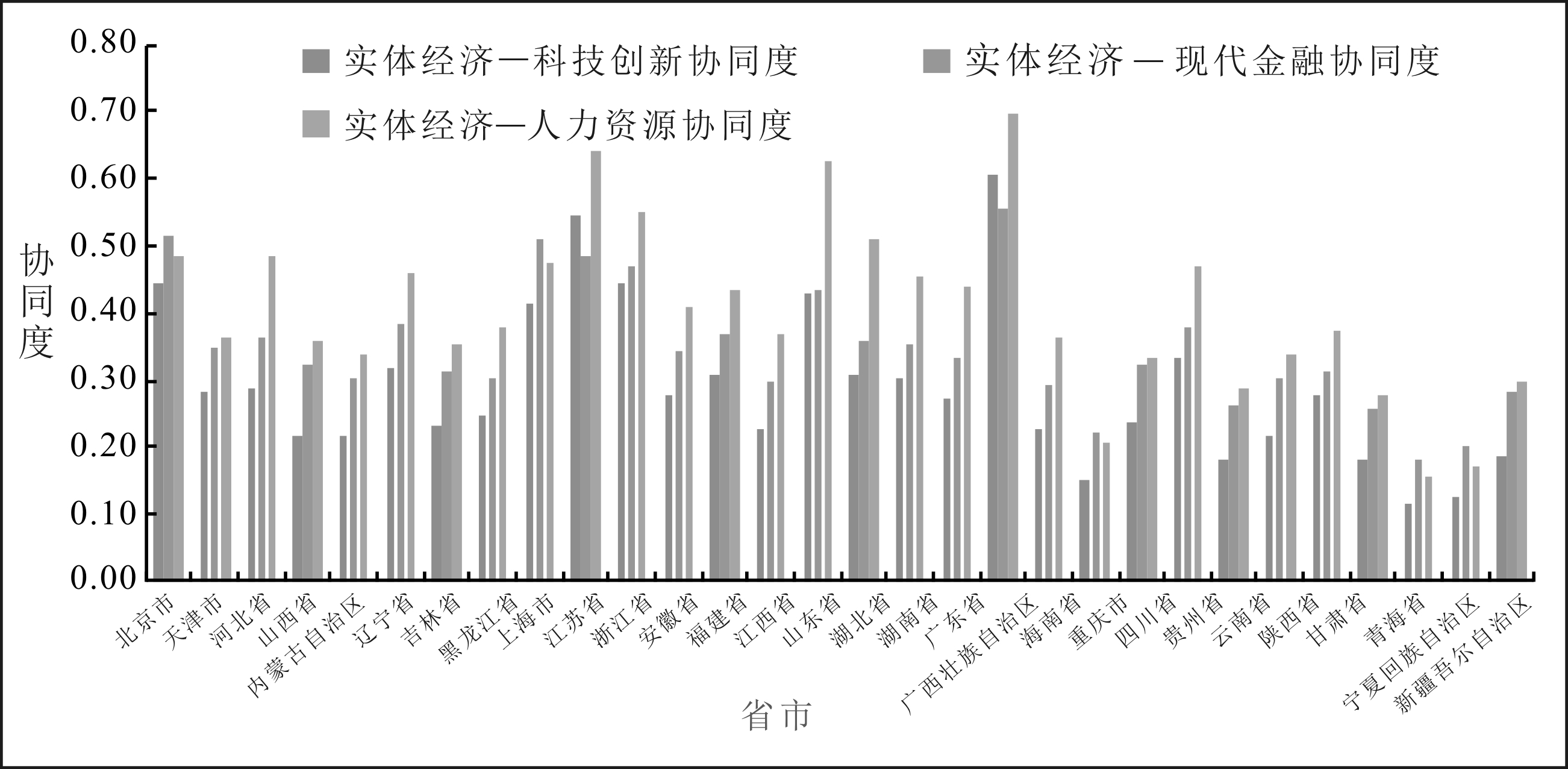

根据上文耦合协同度计算公式,按照国家统计局划分的东中西部三大地区,分别计算2001-2016年我国内地30个省份实体经济与科技创新、实体经济与现代金融、实体经济与人力资源耦合协同度,如图1所示。

图1描绘了2001—2016年实体经济与三大要素投入协同度均值变化情况,总体上看,实体经济与人力资源协同度均值最高,实体经济与现代金融协同度均值居中,实体经济与科技创新协同度均值最低。这说明当前实体经济整体创新能力不强、关键产业技术受制于人的状况尚未得到根本改变,科技创新驱动实体经济增长任重道远。从演进态势看,2001—2016年不论是实体经济与科技创新协同度,还是实体经济与现代金融协同度,抑或是实体经济与人力资源协同度均呈现增长态势。其中,实体经济与科技创新协同体系、实体经济和人力资本协同体系的耦合协同度呈现逐年增长态势,而实体经济与现代金融协同度从2015年开始出现下降趋势。近年来,金融脱实向虚问题较为突出,资金在金融体系内空转套利,导致实体经济融资难、融资贵,金融迫切需要回归服务实体经济这一本源,进而实现实体经济与现代金融协同发展。

图2描绘了各省市实体经济与要素投入协同度均值情况,可以看出,不论是实体经济与科技创新协同发展,还是实体经济与现代金融协同发展,抑或是实体经济与人力资源协同发展,东部地区北京、山东、上海、江苏、浙江、广东等地协同度均值相对较高,处于第一梯队,表明上述省市实体经济与各要素投入实现了较好的联动发展且协同度有望进一步提高;协同度相对较低的省市主要是西部地区的青海、宁夏与新疆以及东部地区的海南,它们处于第三梯队,表明上述省份的科技创新、现代金融以及人力资源要素仍不能有效支撑其实体经济进一步发展,未来需要继续加强科技创新投入、引才聚才以及金融发展,让更多高端要素汇聚到西部地区以促进实体经济增长;其它地区协同度均值则处于相对较低水平。

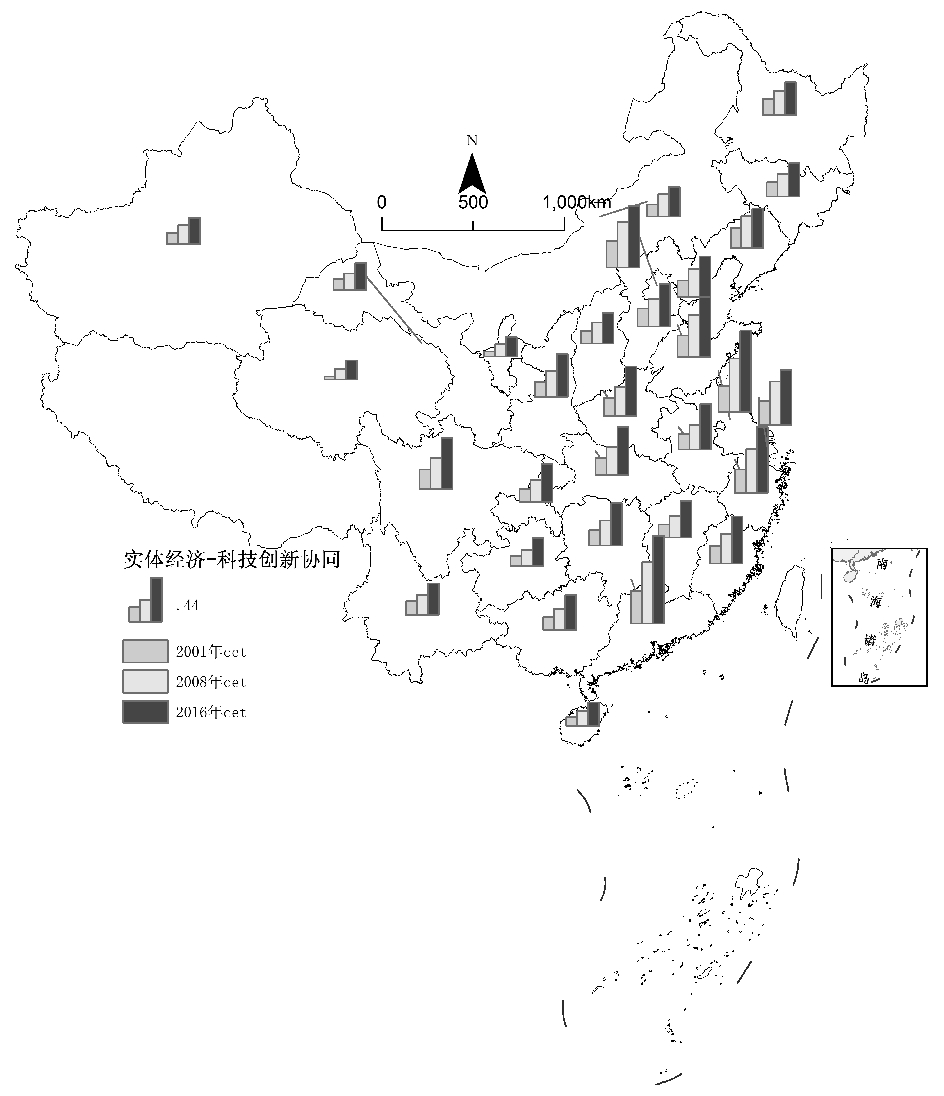

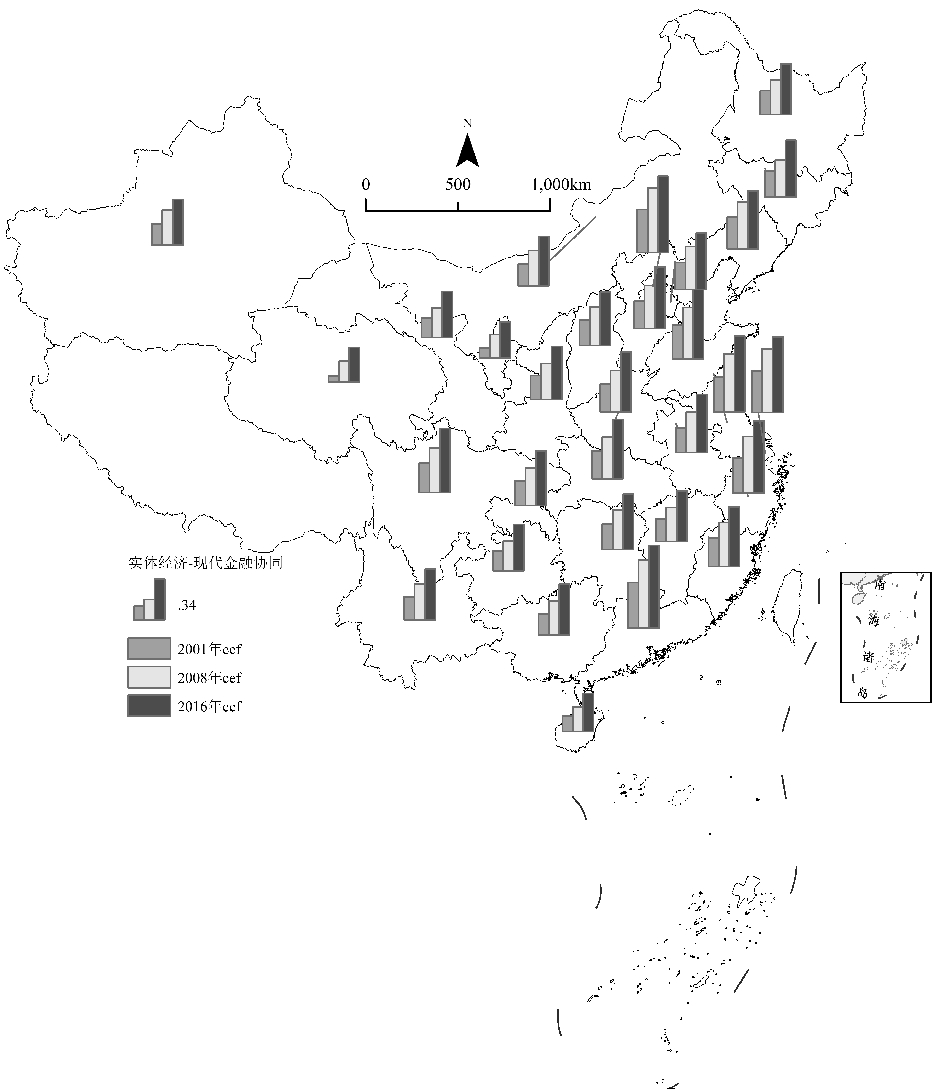

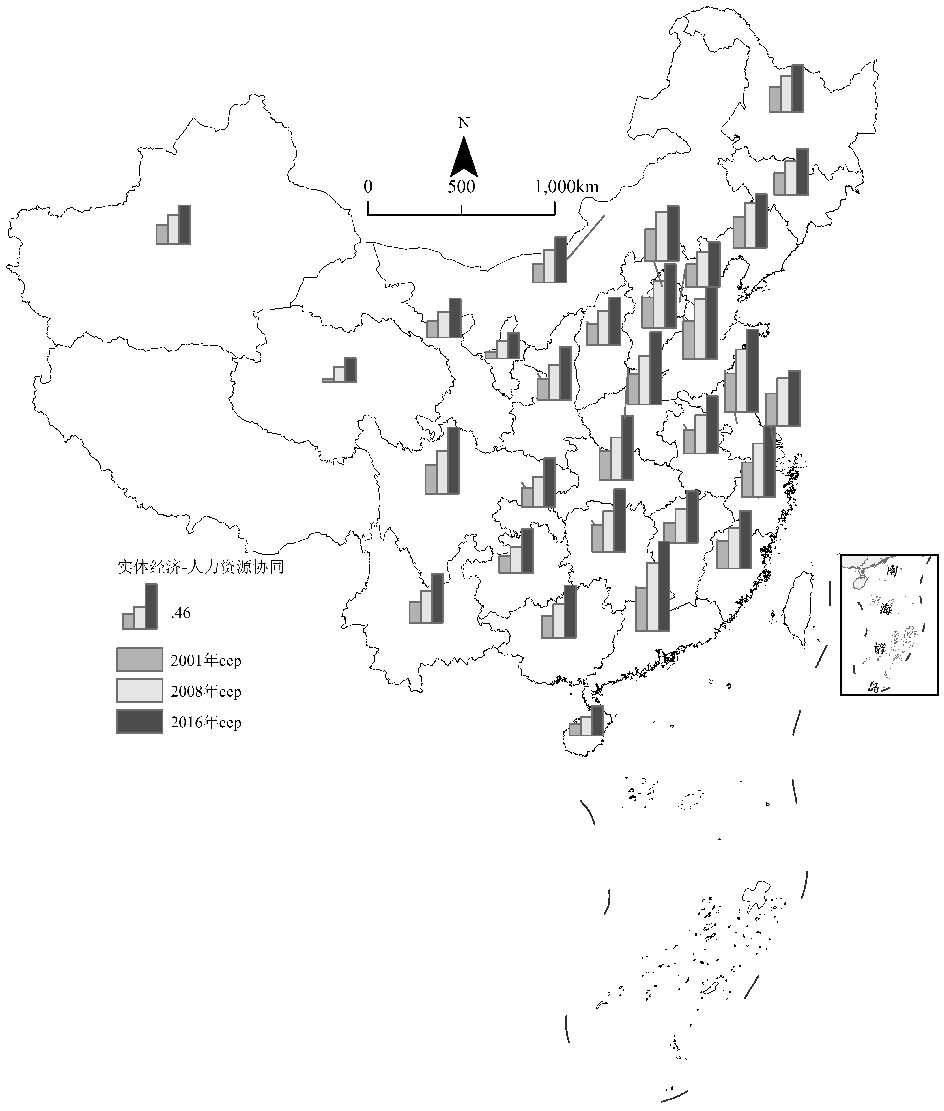

图3-5分别描述了2001-2016年各省市实体经济与科技创新协同、实体经济与现代金融协同以及实体经济与人力资源协同度变化情况。由此可知,样本期间各协同度均呈增长态势,具体来看,实体经济与不同要素协同度以及不同地区协同度的增速不尽相同。在实体经济—科技创新协同发展中,甘肃年均增长率最低,仅为4.75%;青海年均增长率最高,为13.07%;其余如江苏、浙江、江西以及安徽年均增长率都在7%以上。在实体经济—现代金融协同发展以及实体经济—人力资源协同发展中,青海年均增长率均居于首位,增长率分别为12.88%与14.14%;在实体经济—现代金融协同发展中,北京年均增长率最低,仅为3.86%;同时在实体经济—人力资源协同发展中年均增长率依旧较低,为3.95%。实体经济—现代人力资源协同度年均增长率最低的城市为上海,增长率仅为3.60%;其余各省市年均增长率主要在增长率均值附近波动。北京、上海等城市,2001年初始协同度处于较高水平,2008—2016年协同度虽上升但年均增长率有下降趋势,故需要依靠相关政策进一步促进其实体经济与科技创新、现代金融及人力资源等要素投入协同发展,从而更好地带动地区高质量发展。

3 实体经济与要素投入协同度空间分布格局

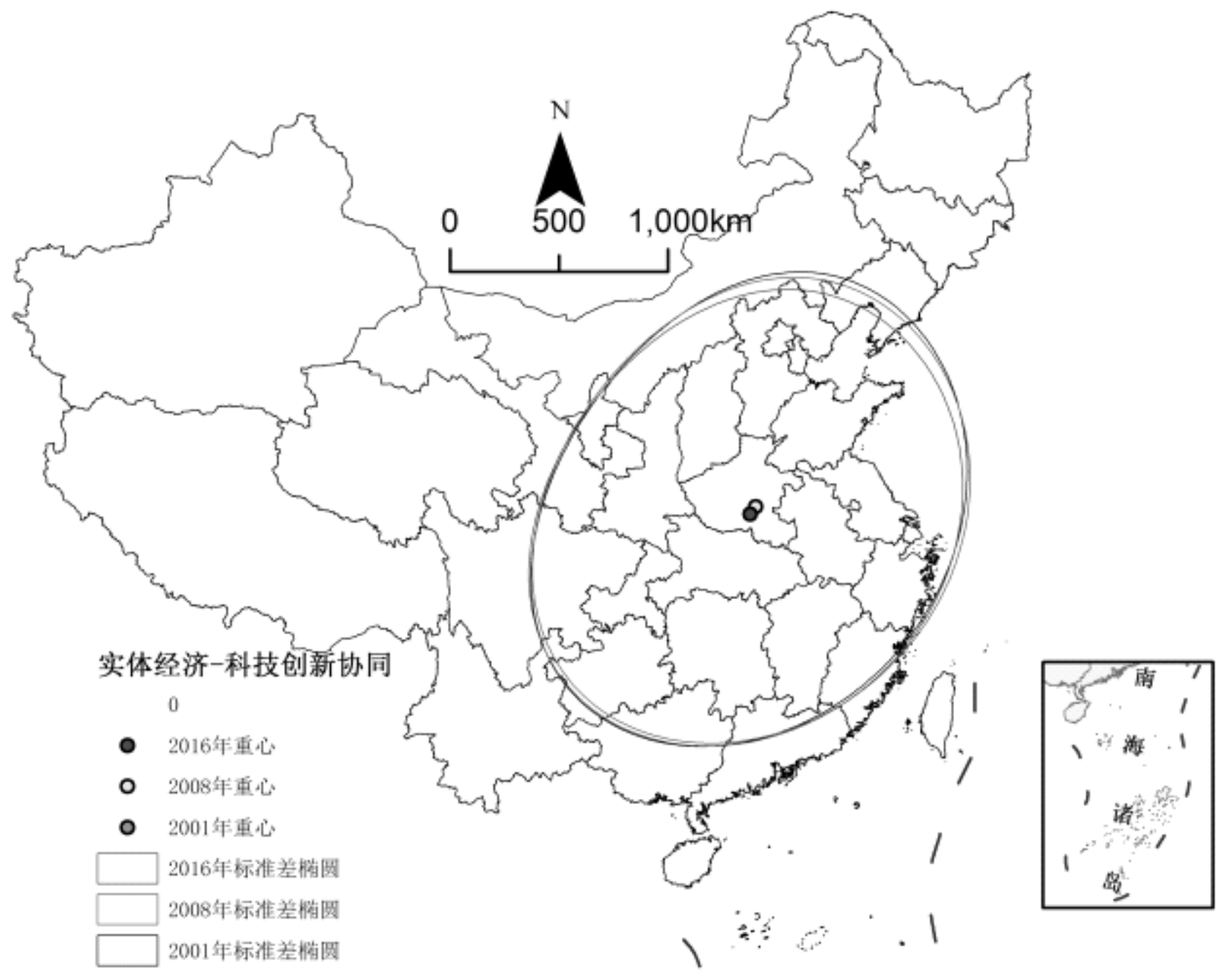

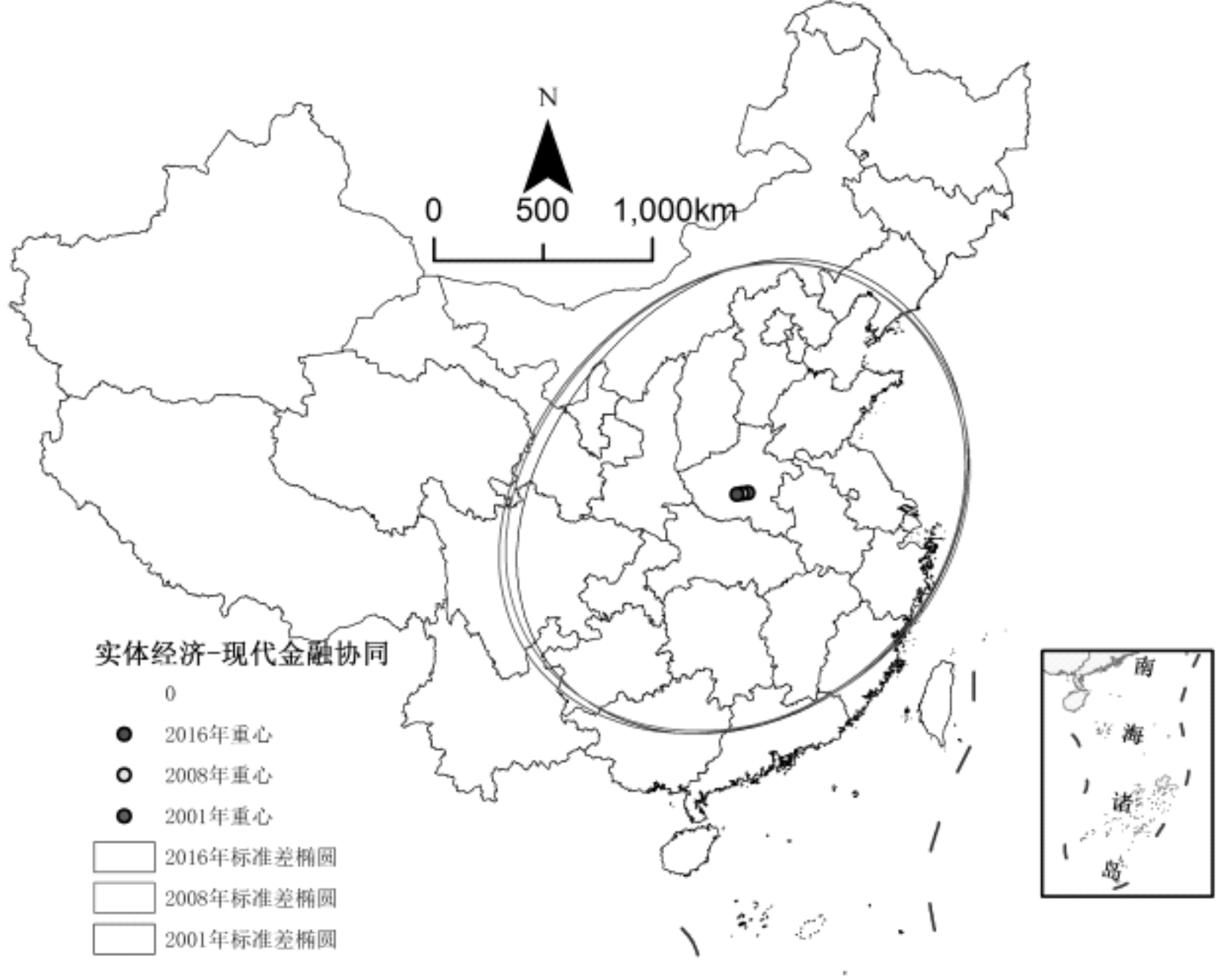

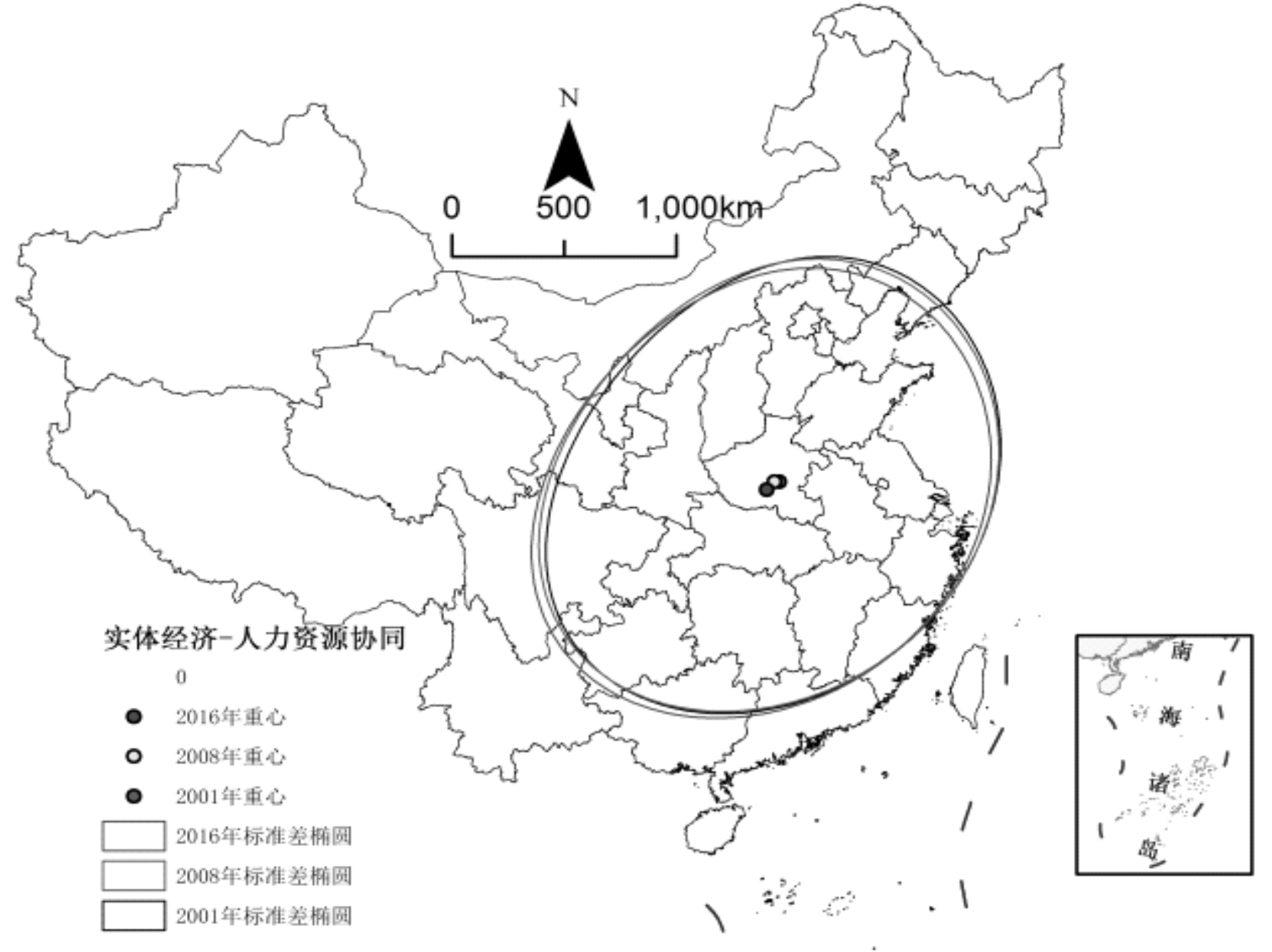

根据2001—2016年我国各省市实体经济与要素投入耦合协同度值,利用Arc GIS软件分别得到实体经济与科技创新协同度、实体经济与现代金融协同度以及实体经济与人力资源协同度的标准差椭圆相关参数。同时,计算重心移动方向及距离、标准差椭圆面积等,从而获得实体经济与要素投入协同空间分布格局演变情况(见图6-8)。

3.1 空间分布重心变化

2001—2008年我国实体经济与科技创新耦合协同度重心表现为向东南方向移动,其中,向东移动了3.68km,向南移动5.43km;实体经济与现代金融耦合协同度表现为向正西方向偏移,移动了31.87km;实体经济与人力资源耦合协同度表现为向西北方向移动,其中向西移动了26.91km,向北移动了2.64km。这表明该时间段我国东南各省市发展较快,科技创新投入主要集中于东南地区实体经济,同时由于西部大开发战略的实施,西部地区实体经济吸引了大量资金和人才,故实体经济与现代金融以及实体经济与人力资源协同度重心向西移动。2008-2016年,实体经济与科技创新协同度重心开始向西南方向转移,其中向西移动了35.25km,向南移动了31.63km;实体经济与现代金融协同度重心进一步向西南方向转移,其中向西移动了26.89km,向南移动了1.55km;实体经济与人力资源协同度重心虽向西南方向转移,但转移距离远大于前者,其中向西移动了45.74km,向南移动了33.79km。一定程度上说明,随着支持中部崛起以及西部大开发区域协调政策持续推进,越来越多的实体产业向西南部地区转移,而西南部地区在吸引资金与人才的同时,科技创新能力得到进一步提升,从而导致总体上实体经济与要素投入协同度重心向西南地区转移。

3.2 空间分布总体变化

2001—2016年实体经济与科技创新投入要素协同度的标准差椭圆面积呈缩小态势,由2001年的330.64×104km2下降到2016年的319.73×104km2,表明我国实体经济与科技创新要素协同度在空间上出现了集聚效应,即两者协同度变化较大的省市较少,科技创新主要发生在东部发达省市。实体经济与现代金融及人力资源协同度的标准差椭圆空间分布范围明显扩大,波动范围分别为343.11×104~353.40×104km2和331.86×104~334.43×104km2,表明中西部欠发达省市开始吸引越来越多的资金与人才,加快实体经济发展,从而使实体经济与上述两种要素投入协同度显著提升,在空间上表现为分散特征。

4 实体经济与要素投入协同度的区域差异及来源

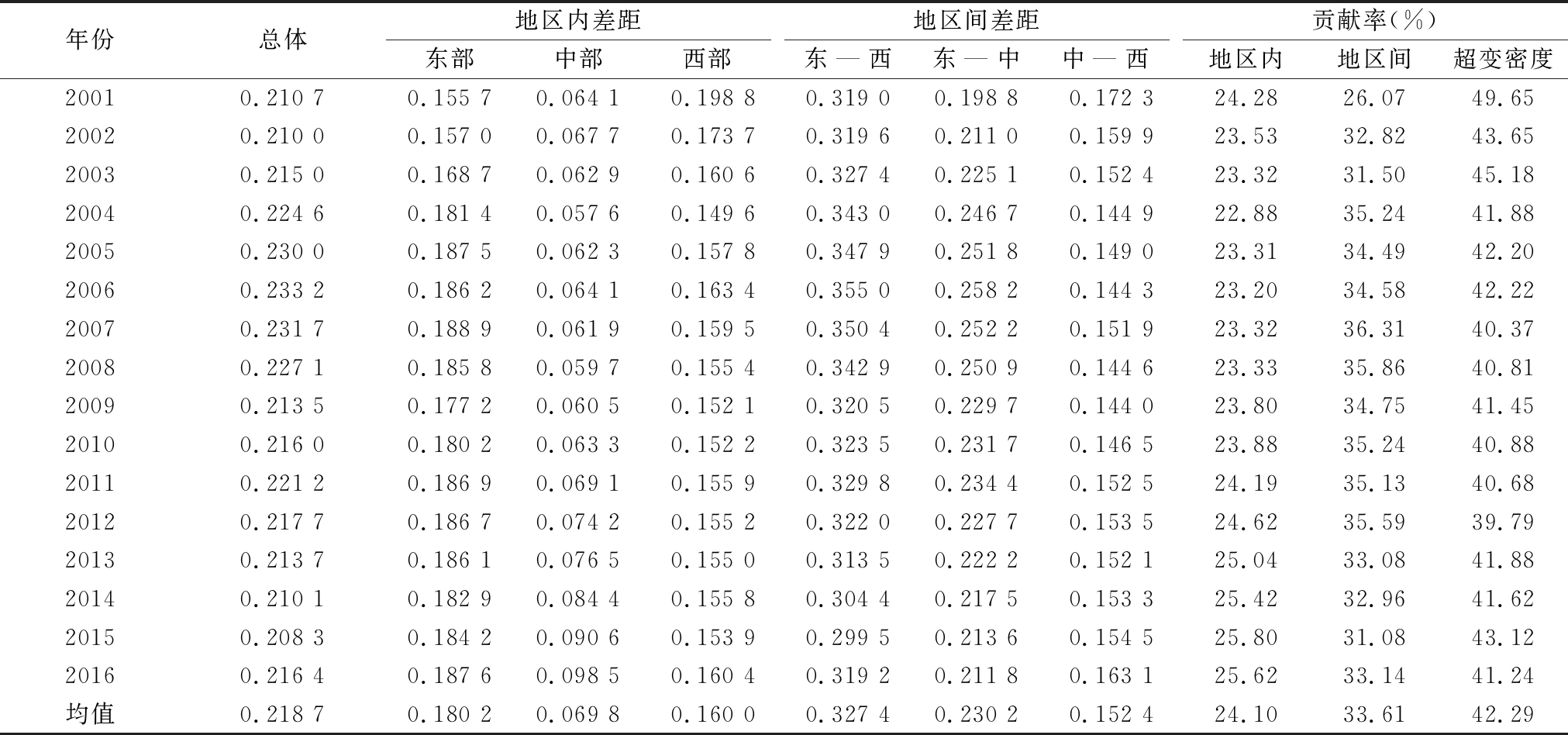

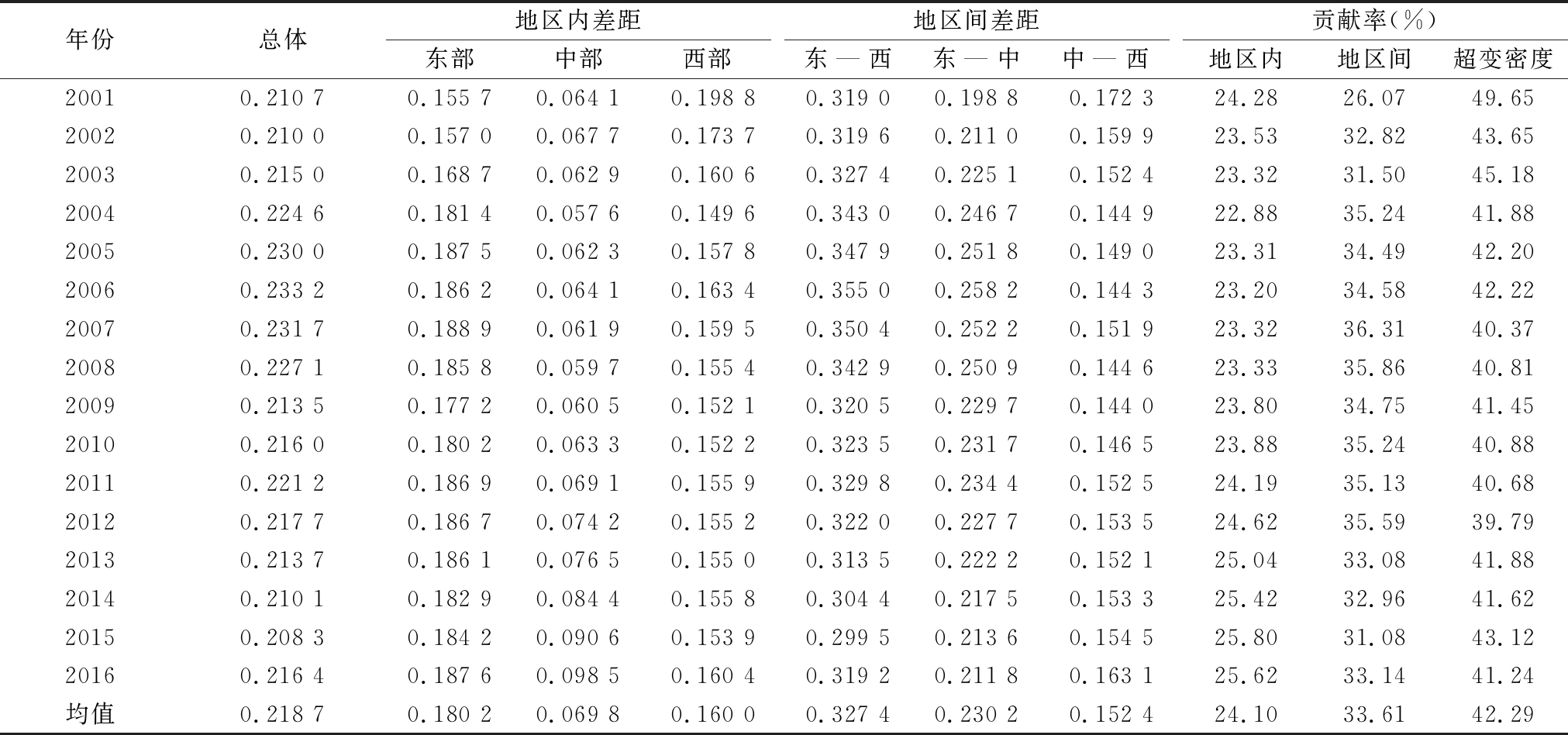

为揭示我国实体经济与要素投入协同度的区域差异及来源,本文根据Dagum基尼系数及其分解方法,分别得出2001-2016年东中西部地区实体经济与科技创新协同度、实体经济与现代金融协同度以及实体经济与人力资源协同度的基尼系数,具体如表1所示。

由表1可知,2001—2016年实体经济与科技创新协同度的基尼系数均值为0.218 7,演进态势表现为波动性上升,2002年先下降到0.210 0后加速上升并在2006年达到最大值0.332。虽然之后基尼系数略有下降,但与2001年相比,基尼系数明显增大。具体来看,东部地区内部基尼系数最大,均值为0.180 2;西部地区内部基尼系数均值次之,均值为0.160 0;中部地区内部基尼系数最低,均值仅为0.069 8。这说明中部地区各省市整体处于较低水平的协同状态,地区差异较小。虽然东部地区各省市整体处于较高水平的协同状态,但存在极化现象,从而导致地区差异较大;西部地区内部各省市与东部地区情况相似,存在多极化现象,但地区内各省市协同度处于低水平状态。从地区间差异看,东—西部地区间差异最大,基尼系数表现为上升—下降—上升—下降—上升波动演变态势,差异均值为0.327 4;东—中部地区间差异次之,基尼系数演进方式与东—西部地区类似,差异均值为0.230 2;中—西部地区间差异最小,基尼系数均值仅为0.152 4且差异变化呈下降趋势。为揭示实体经济与科技创新协同度差异来源,本文测算了地区内、地区间以及超变密度贡献率。在样本考察期内,超变密度贡献率在39.79%~49.65%之间变动,贡献率均值为42.29%,是总体差异的主要来源,说明不同地区之间的交叉重叠问题对实体经济与各要素投入协同度总体差异的贡献很大。其中,地区间差异贡献率处于26.07%~35.86%之间,贡献率均值为29.75%;地区内差距贡献率基本保持稳定且处于22.88%~25.80%之间,贡献率均值为24.10%。从贡献率演变趋势看,超变密度贡献率呈下降趋势,地区间差异贡献率呈上升趋势,地区内差异贡献率基本保持稳定,说明未来地区间差异将成为总体差异的主要来源。

2001-2016年我国实体经济与现代金融协同度总体基尼系数呈下降趋势,由2001年的最高值0.173 8降至2016年最低值0.122 7,2015年基尼系数与上年相比略有上升,但仍低于均值0.147 7。从地区内部看,与中西部地区基尼系数相比,西部地区基尼系数普遍高于东中部地区,表明东部地区实体经济与现代金融协同度差异较大。从变化趋势看,东部地区基尼系数从2001年的0.136 3下降到2016年的0.100 6,中部地区基尼系数基本在均值0.040 5上下波动,西部地区基尼系数的变化趋势与东部地区类似,从2001年的0.160 1下降到2016年0.087 6。从地区间差异看,东—西地区基尼系数均值为0.212 7,东—中部地区间基尼系数均值为0.168 7,中—西部地区间基尼系数均值为0.098 9,且东—西部与中—西部地区间基尼系数均呈波动性下降的演进态势。东—中部地区间基尼系数在均值上下波动表明,我国地区间差异有缩小趋势。分析差异的主要来源发现:超变密度贡献率是主要原因,超变密度贡献率均值为48.75%,地区间差异与地区内差异贡献率均值分别为27.72%、23.53%且均表现为下降—上升的变化趋势。

表1 实体经济与科技创新协同度的基尼系数及分解结果

年份总体地区内差距东部中部西部地区间差距东—西东—中中—西贡献率(%)地区内地区间超变密度20010.210 70.155 70.064 10.198 80.319 00.198 80.172 324.2826.0749.6520020.210 00.157 00.067 70.173 70.319 60.211 00.159 923.5332.8243.6520030.215 00.168 70.062 90.160 60.327 40.225 10.152 423.3231.5045.1820040.224 60.181 40.057 60.149 60.343 00.246 70.144 922.8835.2441.8820050.230 00.187 50.062 30.157 80.347 90.251 80.149 023.3134.4942.2020060.233 20.186 20.064 10.163 40.355 00.258 20.144 323.2034.5842.2220070.231 70.188 90.061 90.159 50.350 40.252 20.151 923.3236.3140.3720080.227 10.185 80.059 70.155 40.342 90.250 90.144 623.3335.8640.8120090.213 50.177 20.060 50.152 10.320 50.229 70.144 023.8034.7541.4520100.216 00.180 20.063 30.152 20.323 50.231 70.146 523.8835.2440.8820110.221 20.186 90.069 10.155 90.329 80.234 40.152 524.1935.1340.6820120.217 70.186 70.074 20.155 20.322 00.227 70.153 524.6235.5939.7920130.213 70.186 10.076 50.155 00.313 50.222 20.152 125.0433.0841.8820140.210 10.182 90.084 40.155 80.304 40.217 50.153 325.4232.9641.6220150.208 30.184 20.090 60.153 90.299 50.213 60.154 525.8031.0843.1220160.216 40.187 60.098 50.160 40.319 20.211 80.163 125.6233.1441.24均值0.218 70.180 20.069 80.160 00.327 40.230 20.152 424.1033.6142.29

实体经济、人力资源协同度总体基尼系数走势与实体经济、现代金融协同度总体基尼系数走势类似,从2001年的0.202 7下降到2016年的0.165 3,低于总体均值0.179 4。从地区差异看,东部地区基尼系数均值为0.146 1,西部地区基尼系数均值为0.155 1,两者均远高于中部地区均值0.070 5。但不论是东部还是中部抑或是西部地区,其基尼系数均围绕均值上下波动且波动幅度不大。从地区差异看,东—西部地区间基尼系数远大于东—中部与中—西部地区,表明东—西部地区间差异较大。从增长态势看,三大地区间的基尼系数均经历了先下降再上升的过程且波动较为频繁,表明未来地区间差异可能进一步加大。从地区差异贡献率看,超变密度贡献率均值为51.21%,是造成总体差异的主要原因,地区内差异贡献率均值与地区间差异贡献率均值分别为25.25%、23.54%,两者贡献率均低于超变密度贡献率。从增长态势看,地区内贡献率年均增长率为1.02%,地区间贡献率年均增长率为0.29%,超变密度贡献率年均下降0.61%,说明地区内差异和地区间差异将对基尼系数产生更大影响。

5 实体经济与要素投入协同发展效应分析

在测算实体经济与三大要素投入协同发展时空差异的基础上,本文基于协同发展视角,考察实体经济与三大要素投入协同发展在我国各地区经济高质量增长中的效用。因此,采用全要素生产率衡量经济高质量发展现状,通过省级面板数据模型实证检验实体经济与要素投入协同发展对全要素生产率的影响,以此考察实体经济与要素投入协同发展驱动对经济经济高质量发展的效应。

5.1 经济高质量发展测算

当前,学术界对经济高质量发展的衡量方式多样化且未达成一致,但大多学者认为,经济效率提升是实现经济高质量发展的关键。本文借鉴王文静等[22]的研究方法,采用全要素生产率衡量经济高质量发展状况,对于全要素生产率的测算,借助C-D生产函数进行估算:

Yit=AitKitαLitβ,α,β∈(0,1)

(14)

其中,i表示省市,t表示时间,Y为经济总产出,A为全要素生产率,K为资本投入,L为劳动力投入,α为资本产出弹性,β为劳动产出弹性。对于α与β的估算,可对上式两边进行对数化处理。

lnYit=lnAit+αlnKit+βlnLit

(15)

式(15)中,经济总产出Y采用各地区实际GDP衡量,以2001年为基期对名义GDP实际化;对资本投入K本文借鉴张军等[23]的永续盘存法对2001-2016年各省市固定资本存量进行核算;劳动力投入L采用各地区就业人口数作为代理变量。对模型进行回归,α和β分别为0.539 8与0.247 5,随后将α和β带入式(14)可计算出全要素生产率。

Ait=Yit/KitαLitβ

(16)

5.2 模型设定

为衡量实体经济与要素投入协同发展对经济高质量发展的影响效应,在测算出全要素生产率的基础上,构建如下计量模型:

TFPit=θ0+θ1scit+θ2qyit+θ3czit+θ4dlit+θ5ecit+εit

TFPit=θ0+θ1sjit+θ2qyit+θ3czit+θ4dlit+θ5ecit+εit

TFPit=θ0+θ1srit+θ2qyit+θ3czit+θ4dlit+θ5ecit+εit

(17)

模型(17)中,TFP为全要素生产率;sc、sj与sr为核心解释变量,分别为实体经济与科技创新投入协同情况、实体经济与现代金融投入要素协同情况以及实体经济与人力资源投入要素协同情况;qy、cz、dl、ec为控制变量,qy表示区域开放程度,采用进出口贸易总额占各地区生产总值比重衡量。由于进出口贸易总额单位为美元,因而要进行汇率化处理转为人民币;cz为政府支持,采用各地区财政支出占各地区生产总值比重衡量;dl为基础设施发展水平,以人均道路面积作为衡量指标;ec为产业结构,以三产与二产比重衡量。θ0为常数项,θk为个解释变量系数,εit为随机扰动项。

5.3 实证结果与分析

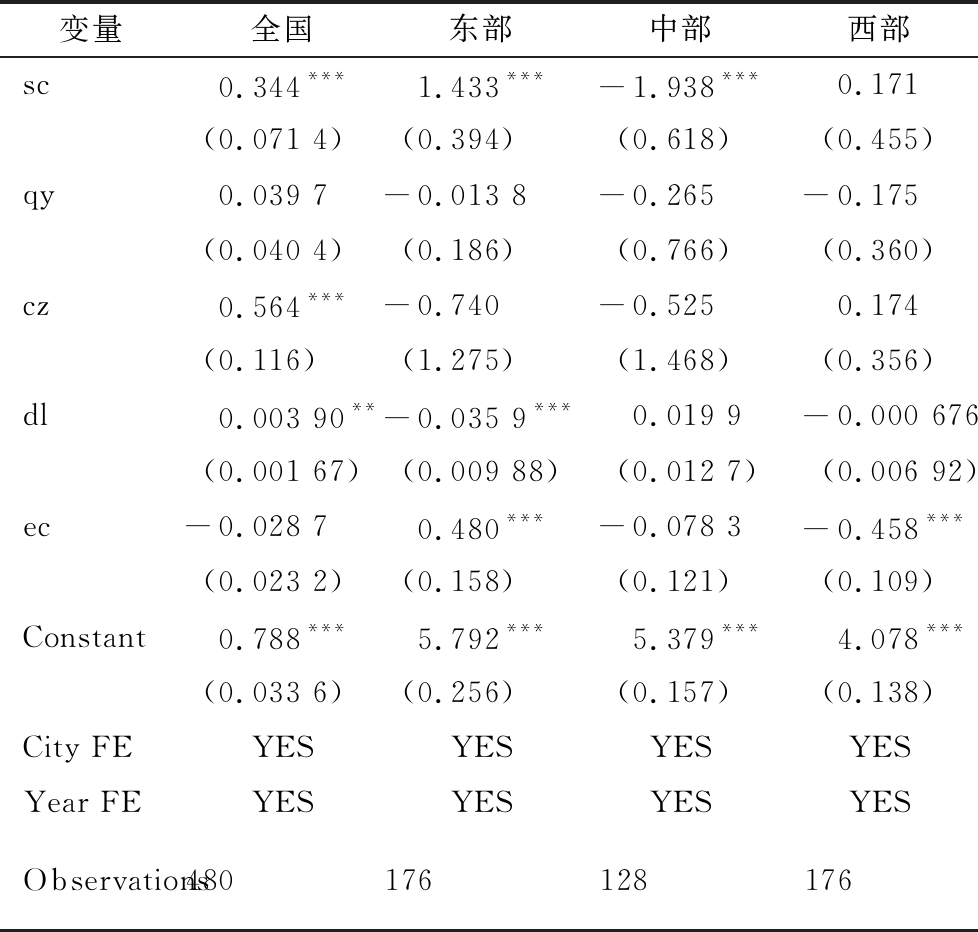

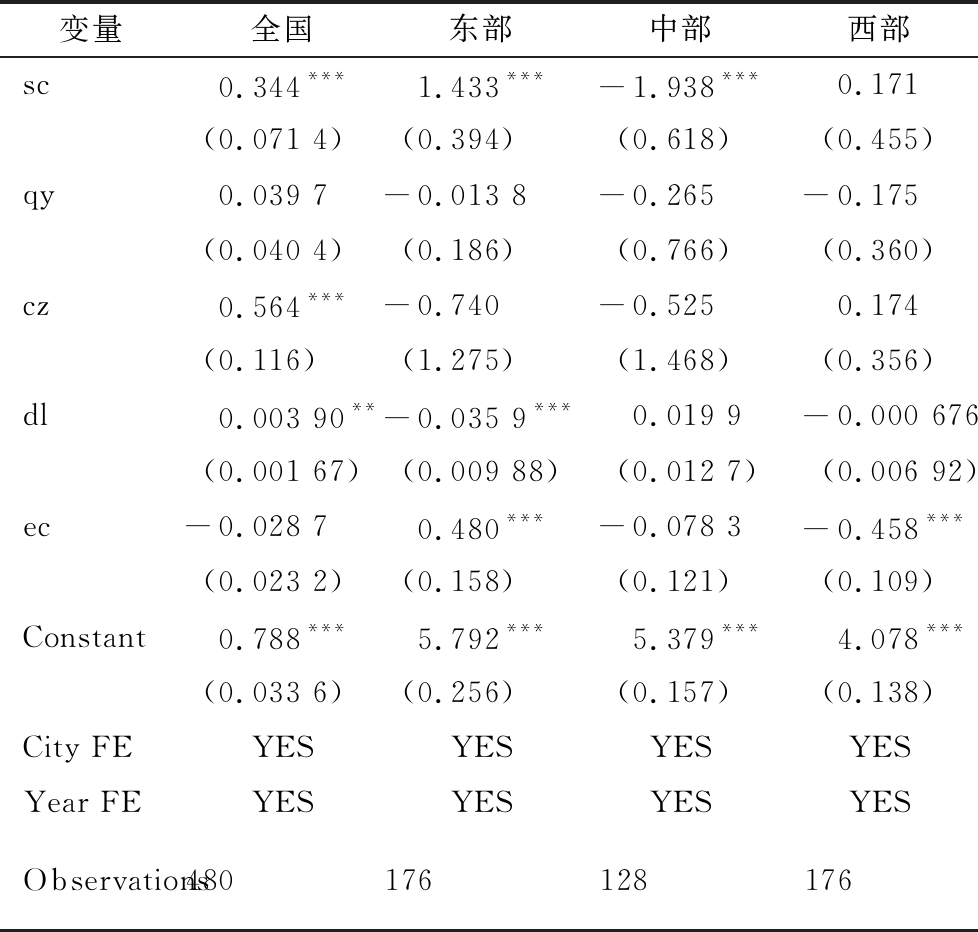

以全要素生产率作为被解释变量,以实体经济与科技创新要素投入协同发展、实体经济与现代金融要素投入协同发展以及实体经济与人力资源投入要素协同发展作为核心解释变量的效应分析情况如表2-4所示。

从全国层面看,实体经济与科技创新要素投入协同发展在1%的显著性水平上可促进全要素生产率提高,表明实体经济与科技创新要素投入协同发展对经济高质量发展具有正向效应。具体来看,东部地区实体经济与科技创新要素协同发展显著促进地区全要素生产率提高,中部地区sc系数在1%的显著性水平下为负,表明实体经济与科技创新要素协同发展抑制了全要素生产率提高。可能原因在于中部地区实体经济与科技创新协同发展水平处于规模不经济状态,两者属于低水平协同,因而实体经济与科技创新要素投入协同度提高抑制了经济高质量增长。西部地区sc系数虽为正但未通过显著性水平检验,由前文可知,西部地区实体经济与科技创新要素投入协同发展水平较低,表明两者协同水平提高有助于促进经济进一步发展。

表2 实体经济与科技创新要素投入协同发展效应分析结果

变量全国东部中部西部sc0.344***1.433***-1.938***0.171(0.071 4)(0.394)(0.618)(0.455)qy0.039 7-0.013 8-0.265-0.175(0.040 4)(0.186)(0.766)(0.360)cz0.564***-0.740-0.5250.174(0.116)(1.275)(1.468)(0.356)dl0.003 90**-0.035 9***0.019 9-0.000 676(0.001 67)(0.009 88)(0.012 7)(0.006 92)ec-0.028 70.480***-0.078 3-0.458***(0.023 2)(0.158)(0.121)(0.109)Constant0.788***5.792***5.379***4.078***(0.033 6)(0.256)(0.157)(0.138)City FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYESObservations480176128176

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,括号内数值为相应聚类稳健标准差,下同

从控制变量上看,政府支持力度加大以及基础设施水平提高能够显著促进我国全要素生产率提升。东部地区基础设施普遍完善,因而加快基础设施建设反而会起反效果,从而显著抑制全要素生产率提升。无论是东部地区还是西部地区,产业结构优化升级对全要素生产率均具有显著影响。

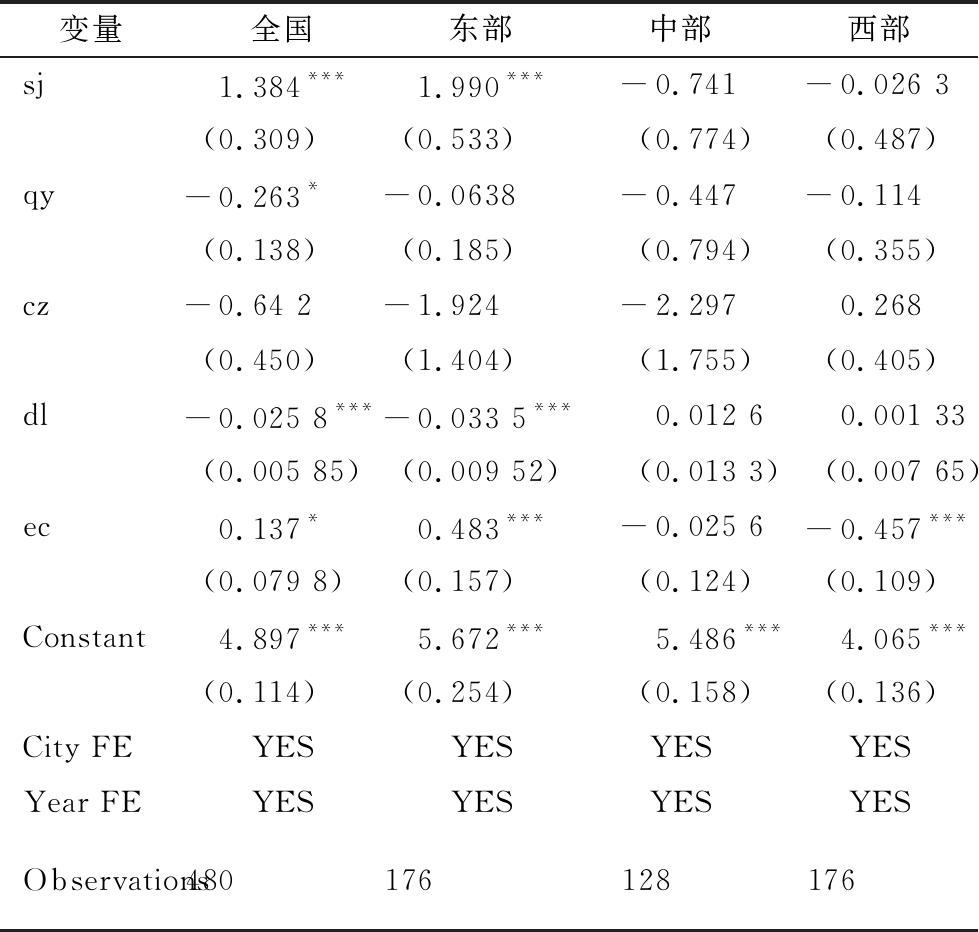

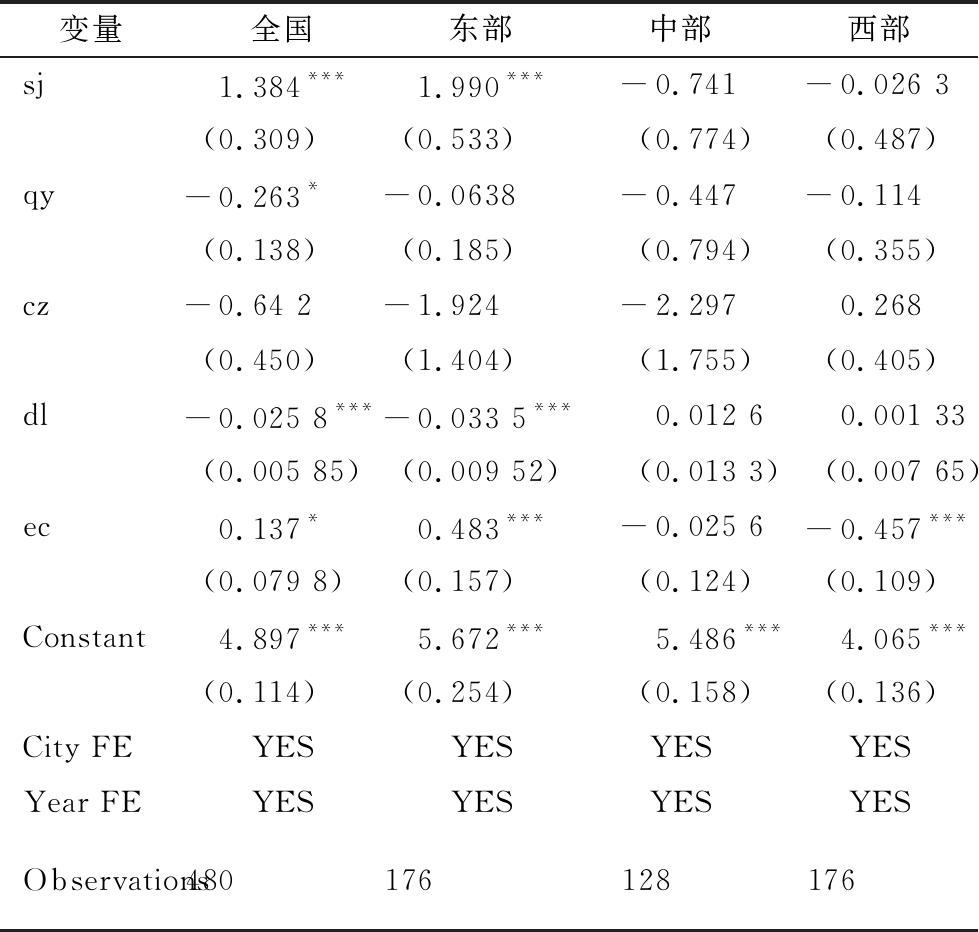

实体经济与现代金融要素投入协同发展对全要素生产率的影响如表3所示。从全国层面看,实体经济与现代金融要素投入协同发展系数在1%的显著性水平下为正,表明实体经济与现代金融要素投入协同发展水平提高能够进一步促进全要素生产率提高,从而促进经济高质量增长。从区域内部看,东部地区实体经济与现代金融要素投入协同发展对全要素生产率同样产生了显著正向效应。中部地区与西部地区sj系数均为负值且未通过显著性水平检验,可能原因在于虽然中西部地区实体经济与现代金融协同水平逐渐提升,但整体水平依旧很低,特别是大部分金融资源主要集中在东部发达地区,导致中西部地区现有协同发展未产生规模效应,难以促进全要素生产率提升。

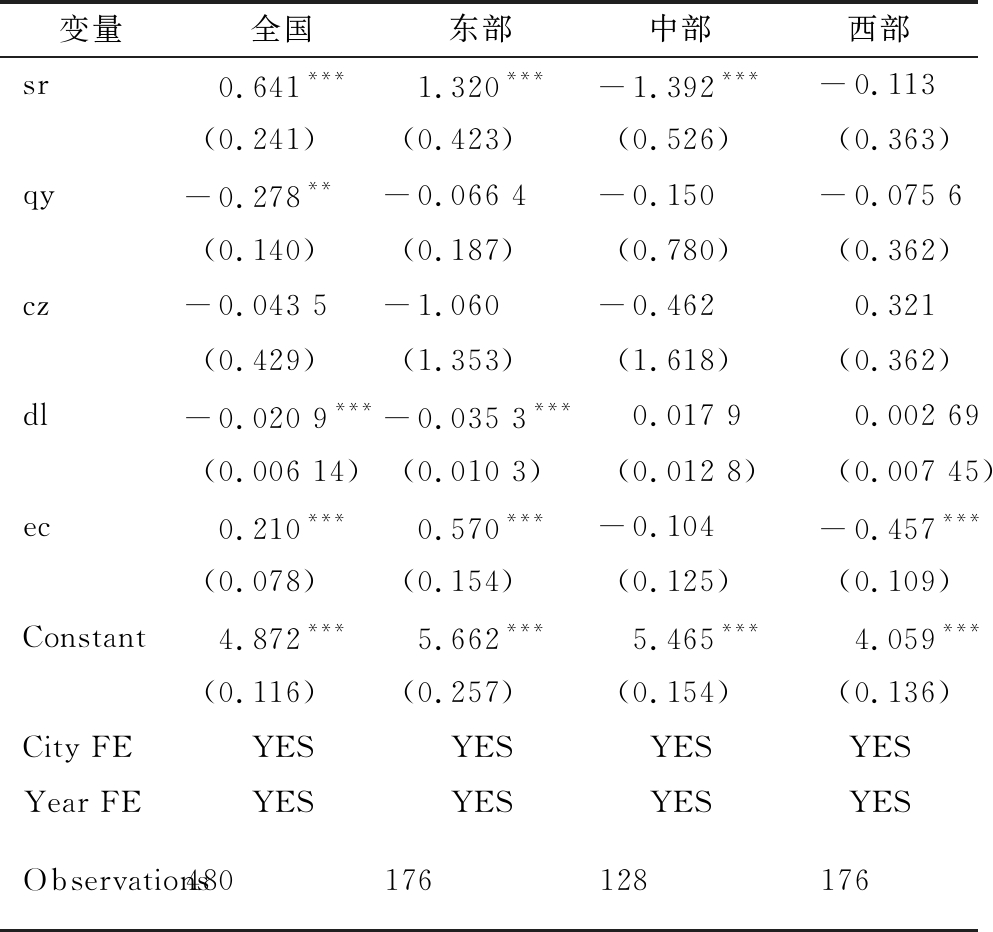

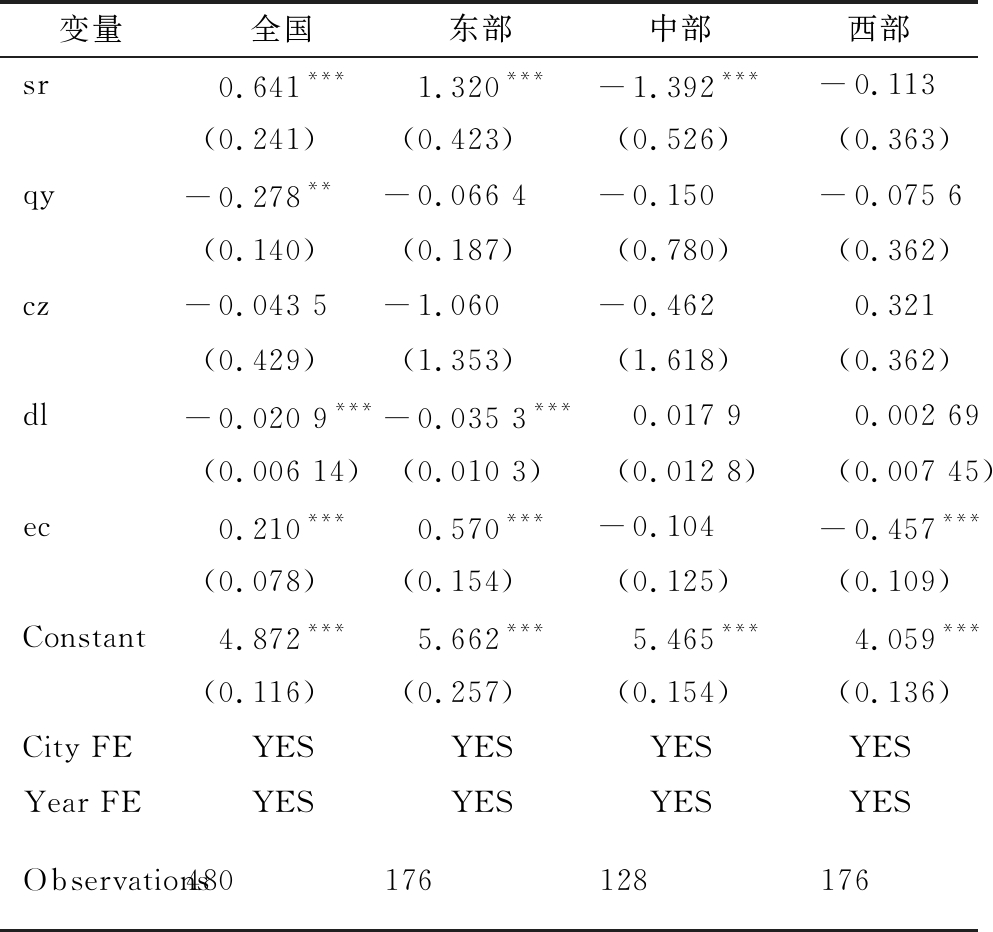

从表4可以看出,不论从全国还是东部地区看,实体经济与人力资源要素投入协同发展系数均在1%的显著性水平下显著为正,与实体经济与科技创新、现代金融协同效应相一致,均显著促进全要素生产率提升。由于现有基础设施较为完善,创新资源与人力资源在区域间的流动速度加快,大量人才向东部发达地区集聚,产生了一定的规模效应。由此,中部地区因自身人才缺失,实体经济发展缓慢,导致实体经济与人力资源要素协同度偏低,从而抑制全要素生产率提升。同理,西部地区实体经济与人力资源要素协同发展对经济高质量的影响效应不显著。

表3 实体经济与现代金融要素投入协同发展效应分析结果

变量全国东部中部西部sj1.384***1.990***-0.741-0.026 3(0.309)(0.533)(0.774)(0.487)qy-0.263*-0.0638-0.447-0.114(0.138)(0.185)(0.794)(0.355)cz-0.64 2-1.924-2.2970.268(0.450)(1.404)(1.755)(0.405)dl-0.025 8***-0.033 5***0.012 60.001 33(0.005 85)(0.009 52)(0.013 3)(0.007 65)ec0.137*0.483***-0.025 6-0.457***(0.079 8)(0.157)(0.124)(0.109)Constant4.897***5.672***5.486***4.065***(0.114)(0.254)(0.158)(0.136)City FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYESObservations480176128176

表4 实体经济与人力资源要素投入协同发展效应分析结果

变量全国东部中部西部sr0.641***1.320***-1.392***-0.113(0.241)(0.423)(0.526)(0.363)qy-0.278**-0.066 4-0.150-0.075 6(0.140)(0.187)(0.780)(0.362)cz-0.043 5-1.060-0.4620.321(0.429)(1.353)(1.618)(0.362)dl-0.020 9***-0.035 3***0.017 90.002 69(0.006 14)(0.010 3)(0.012 8)(0.007 45)ec0.210***0.570***-0.104-0.457***(0.078)(0.154)(0.125)(0.109)Constant4.872***5.662***5.465***4.059***(0.116)(0.257)(0.154)(0.136)City FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYESObservations480176128176

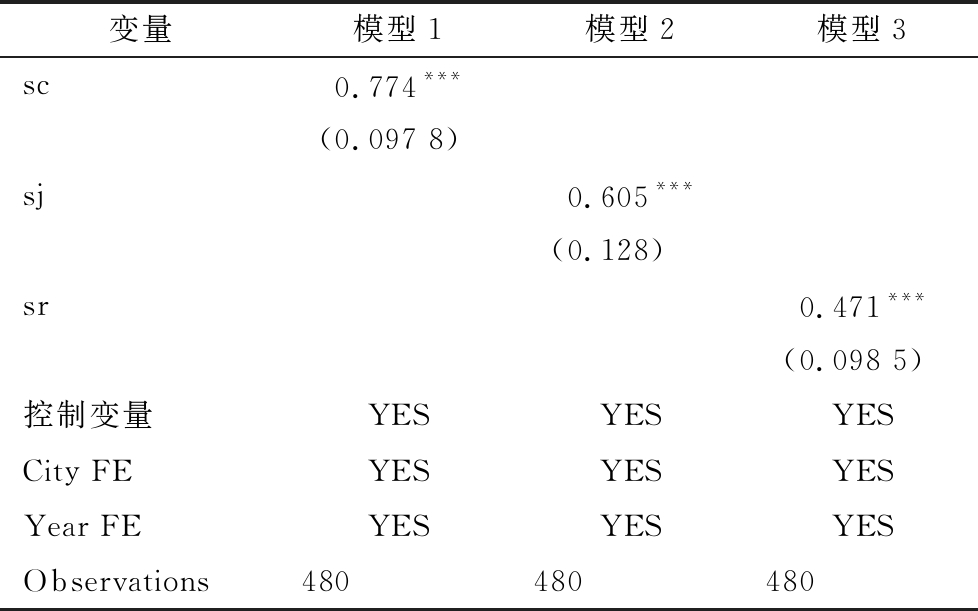

5.4 稳健性检验

为验证实证结果的稳健性,本文基于 DEA-Malmquist 非参数分析方法测算TFP(全要素生率)环比效率改进指数,同时,借鉴薛刚等[24]的研究方法,以2001年为基期,将全要素生产率环比指数换算为定比改进指数,以此作为被解释变量,实证检验实体经济与三大要素投入协同发展效应,实证结果如表5所示。

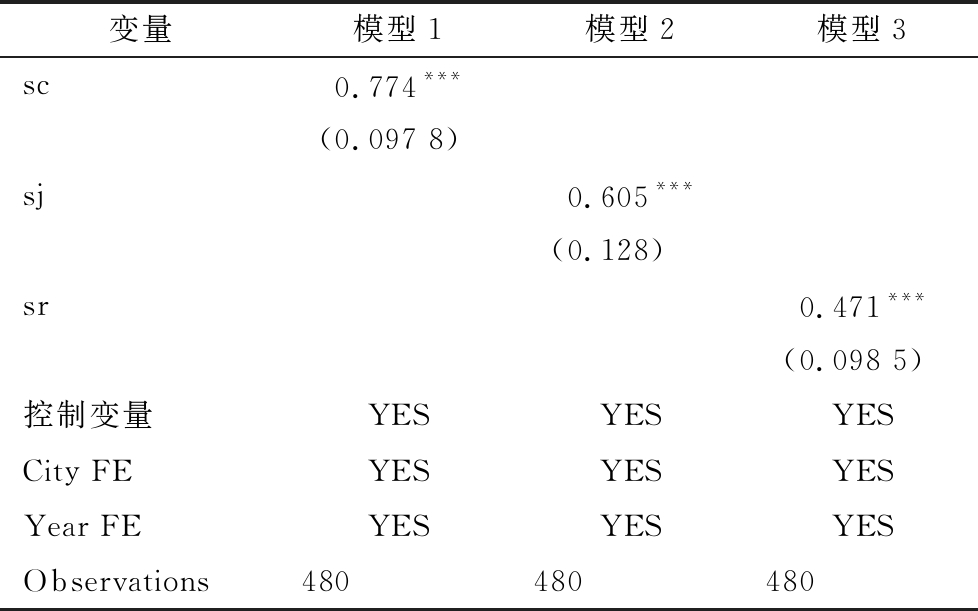

从表5可以看出,无论是实体经济与科技创新要素协同发展,还是实体经济与现代金融要素投入协同发展,抑或是实体经济与人力资源协同发展,其系数均在1%的显著性水平下为正,均显著促进全要素生产率提升。实证结果表明,前文回归估计结果具有稳健性。

表5 实体经济与要素投入协同发展效应稳健性检验结果

变量模型1模型2模型3sc0.774***(0.097 8)sj0.605***(0.128)sr0.471***(0.098 5)控制变量YESYESYESCity FEYESYESYESYear FEYESYESYESObservations480480480

6 结论与讨论

6.1 结论

立足于构建实体经济、科技创新、现代金融以及人力资源协同发展的现代经济体系内涵,本文利用耦合协调度模型测算2001—2016年我国内地各省(市)实体经济与要素投入协同度,采用Dagum基尼系数分解和标准差椭圆方法对实体经济与要素投入协同发展水平的空间格局以及区域差距进行实证分析,研究实体经济与要素投入协同发展对经济高质量增长的影响效应,得出如下结论:

总体而言,我国实体经济与各要素投入协同度保持一定的增长态势,但不容忽视的是,目前整体仍处于较低水平,实体经济与高端要素投入协同发展任重道远。同时,2001-2016年我国实体经济与要素投入协同度重心均呈向西南方向移动趋势,随着中部崛起以及西部大开发区域协调政策持续推进,越来越多的实体产业向西南部地区转移。西南部地区在吸引资金与人才的同时,科技创新能力得到进一步增强,从而导致总体上实体经济与要素投入协同度重心向西南地区偏移。

就区域差异而言,我国实体经济与科技创新协同发展水平的区域差异逐步加大,而实体经济与现代金融以及人力资源协同发展水平的区域差异逐步缩小。科技创新是经济发展的核心动力,实体经济与科技创新协同发展水平差异扩大将直接影响区域协调发展战略实施。因此,缩小实体经济与要素投入协同发展的区域差异,促进区域协调发展乃应有之义。

从实体经济与要素投入协同发展效应看,全国层面上,实体经济与各要素协同发展水平提高能显著促进全要素生产率增长,即对经济高质量增长具有显著促进作用。地区层面上,东部地区实体经济与要素投入协同发展对全要素产率的促进效应一致,中西部地区实体经济与三大投入要素协同水平偏低,导致中部地区现有协同发展对全要素生产率提升产生抑制效应,西部地区实体经济与要素协同对全要素生产率的影响不显著。因此,需要进一步加大中西部地区政策扶持力度,促进实体经济与各要素协同发展水平提高,进而促进经济高质量发展。

6.2 讨论

基于上述结论,为了更好地将科技创新、现代金融、人力资本等高端要素优化配置到实体经济并进行有效组合,从而推动区域经济高质量发展和协调发展,本文认为:一方面,各地区要强化科技创新的引领作用,大力推进“双创”发展,促使科技创新成为实体经济发展的第一驱动力;同时,引导现代金融的“活水”流向实体经济而非虚拟经济,增强现代金融对实体经济的服务能力。加快专业人才培养,在提高人力资本总量的同时保证质量,强化人力资源对实体经济的支撑作用,实现实体经济与要素投入联动发展,推动整体协同向更高水平迈进。另一方面,要积极探索建立实体经济与要素投入协同发展的区域协调机制,缩小地区差距,尤其是东部地区内部差距和东—西地区差距。充分发挥市场对资源配置的决定性作用,努力消除各种形式的区域分割,促进技术、资金以及人力资源跨区域有序、自由流动,加快形成资金链、科技链、人才链互联互通网络,搭建东部—中西部地区协同发展合作交流平台,打造区域协调发展新格局,从而实现全域经济高质量发展。

参考文献:

[1] 黄汉权.建设支撑高质量发展的现代产业体系[N].经济日报,2018-05-10(14).

[2] 刘志彪. 建设实体经济与要素投入协同发展的产业体系[J]. 天津社会科学, 2018(2):109-114.

[3] KIM Y K, LEE K. Different impacts of scientific and technological knowledge on economic growth: contrasting science and technology policy in East Asia and Latin America[J]. Asian Economic Policy Review, 2015, 10(1): 43-66.

[4] DA SILVA S H R, TABAK B M, CAJUEIRO D O ,et al. Economic growth, volatility and their interaction: what's the role of finance[J]. Economic Systems, 2017, 41(3): 433-444.

[5] LASKOWSKA I, DANSKA-BORSIAK B.The importance of human capital for the economic development of EU regions [J].Comparative Economic Research, 2016, 19(5): 63-79.

[6] 杨武,杨淼.中国科技创新与经济发展耦合协调度模型[J].中国科技论坛,2016(3):30-35.

[7] 陆远权,夏月.我国金融业与实体经济非协同发展关系研究[J].华东经济管理,2014,28(8):52-55+73.

[8] 逯进,周惠民.中国省域人力资本与经济增长耦合关系的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2013,30(9):3-19+36.

[9] 廖祖君,王理.城市蔓延与区域经济高质量发展——基于DMSP/OLS夜间灯光数据的研究[J].财经科学,2019(6):106-119.

[10] 滕堂伟,欧阳鑫.长三角高质量一体化发展路径探究——基于城市经济效率视角[J].工业技术经济,2019,38(7):152-160.

[11] 余泳泽,杨晓章,张少辉.中国经济由高速增长向高质量发展的时空转换特征研究[J].数量经济技术经济研究,2019,36(6):3-21.

[12] 马茹,罗晖,王宏伟,等.中国区域经济高质量发展评价指标体系及测度研究[J].中国软科学,2019(7):60-67.

[13] 韩君,张慧楠.中国经济高质量发展背景下区域能源消费的测度[J].数量经济技术经济研究,2019,36(7):42-61.

[14] 方敏,杨胜刚,周建军,等.高质量发展背景下长江经济带产业集聚创新发展路径研究[J].中国软科学,2019(5):137-150.

[15] 刘伟江,王虎邦.地方债务对经济高质量发展的影响分析[J].云南财经大学学报,2018,34(10):73-85.

[16] 华坚,胡金昕.中国区域科技创新与经济高质量发展耦合关系评价[J].科技进步与对策,2019,36(8):19-27.

[17] 汪丽娟,吴福象,蒋欣娟.双向FDI技术溢出能否助推经济高质量发展[J].财经科学,2019(4):64-79.

[18] ILLINGWORTH V.The penguin dictionary of physics[M].Beijing:Foreign Language Press,1996:92-93.

[19] 武玉英,魏国丹,何喜军.基于耦合系数模型的高技术制造业与要素协同度测度及实证[J].系统工程,2017,35(7):93-100.

[20] 单良,张涛.中国产业结构与就业结构协调性时空演变研究[J].中国人口科学,2018(2):39-49+127.

[21] DAGUM C. A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio[J].Empirical Economic,1997,22(4):515-531.

[22] 王文静,刘彤,李盛基.人力资本对我国全要素生产率增长作用的空间计量研究[J].经济与管理,2014,28(2):22-28.

[23] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[24] 薛钢,陈思霞,蔡璐.城镇化与全要素生产率差异:公共支出政策的作用[J].中国人口·资源与环境,2015,25(3):50-55.

(责任编辑:张 悦)

![]()