0 引言

近年来中国制造业对外直接投资(OFDI)步伐加快,总体上呈现国际化跨跃式发展的特征[1]。据2016-2017年国家商务部发布的《中国对外直接投资统计公报》统计,“十二五”期间,对外直接投资计划(含金融类)完成额5 210亿美元,超出预期4.2%。“十三五”规划实施第一年OFDI额(不含金融类)便超过了1 700亿美元,同比增长44.1%,其中,制造业OFDI占对外投资总额的比重更是高达18.3%。众多制造企业在尚未经历“商品出口-销售子公司-投资设厂(Uppsala模型)”循序渐进国际化积累的情况下进行了大量OFDI。另外,在投资主体方面,民营企业发展势头迅猛,但从规模上看,国有控股企业仍然是“走出去”的主力军。同时,越来越多的中国企业由早期侧重海外市场开发,逐步转向创新绩效同步增长。这表现为,过去的投资主要着眼于投资区位能源、矿产和高技术产品等实物供应,现在则转向从发达国家获取技术、品牌等战略资源[2]。然而,根据中国企业联合会、中国企业家协会的统计,2017年中国100大跨国公司的平均跨国指数为14.85%,较上年提高0.45个百分点;入围门槛有所提高。但是,14.85%的平均跨国指数,不仅远远低于世界前100大跨国公司的平均跨国指数(64.55%),还远远低于发展中国家前100大跨国公司的平均跨国指数(54.22%)。

由此可见,中国制造企业OFDI有3个方面的显著特征需要关注:首先,制造业对外投资呈现国际化跨越式发展趋势,众多制造业企业在缺乏循序渐进国际化积累的情况下进行了大量对外投资。其次,较多企业由早期“外资引进”与“出口贸易”拉动的“内向国际化”阶段,快速转向市场扩张与创新驱动的“外向国际化”(即OFDI)阶段,甚至越来越多的企业呈现出响应发达国家“创新资源”的逆向投资倾向,以实现技术前沿创新的全球同步。最后,国际化跨越式发展阶段,由于组织惯性约束与外部环境复杂性,中国制造企业在研发国际化过程中极易产生企业“路径依赖”中的组织变革阻力,突出表现为:一方面,尽管投资主体呈现出多元化发展态势,但国有控股企业仍然是对外投资的主力军,它们在治理结构与战略决策上的既有惯性,容易产生管理者创新动力不足、国有身份障碍以及内部制度惯例僵化等问题[3];另一方面,中国制造企业的组织变革普遍滞后于新时期研发国际化的需求,造成早先母公司主导的单一结构和文化控制惯例与当前研发国际化的需求相背离,影响战略实施成效[4]。

1 理论分析与研究假设

随着我国制造业由内向国际化时期向OFDI阶段转变,企业所面临的外部竞争环境已发生巨大变化,对中国制造企业早期基于“外资引进”与“出口贸易”形成的内向国际化经验提出了挑战。在面临高级阶段国际化能力不成熟以及国际经营环境复杂挑战的前提下,中国企业与外部环境之间的协调显得尤为迫切。但由于种种原因,我国企业在具体变革实践中面临巨大阻力和困难,路径依赖中的组织惯性就是其中一个影响OFDI企业变革的突出问题[5]。

就组织惯性现有研究来看,国外学者们习惯将组织惯性概括为战略管理者心智模式、组织惯例、组织结构、组织文化和核心能力5个维度。但是,理论界对于组织惯性成因与作用规律尚未形成统一认识[6]。国内学者结合我国企业的实践特征对上述组织惯性来源与表现形式进行了归纳,并重点采用战略惯性、结构惯性、资源与能力惯性3个概念维度对组织惯性进行界定和描述。其中,战略惯性维度认为组织惯性是高层管理者未能及时感知和理解外界环境改变以及未能对这些环境改变作出快速回应的问题;结构惯性维度认为组织惯性来自于可复制和稳定的组织结构,而制度化、标准化和惯例化是其基本构成要素,这种结构惯性的存在会阻碍企业在动态环境中的适应性变革[7]。而且,上述两个惰性维度的理论进一步认为战略惯性中的管理者心智模式障碍、结构惯性中的组织结构与制度惯例刚性,会造成企业缺乏灵活性,不能适应环境变化,出现反应“迟钝”或“延迟”现象,从而不利于企业组织变革与技术创新。然而,资源与能力惯性的维度却认为,资源整合与能力积累形成的组织惯性是实施组织变化所必需的支撑条件,同时,企业资源支撑与能力柔性也影响了这类组织惯性的积极作用。而且,从生命周期视角来看,企业加速发展阶段的组织惯性一般与企业创新绩效正相关。这是因为,企业在加速发展时期,来源于核心业务领域的资源支撑与能力柔性有利于企业间深度合作以及创新能力提升[8]

总之,一种观点是要克服组织惯性,另一种观点则是要辩证地看待组织惯性,在不同情况下企业需要采取不同的管理对策。组织惯性是一把“双刃剑”,一方面,当管理者心智模式、组织结构与制度惯例不能适应创新要求与环境变化时,它可能会阻碍组织变革与技术创新;另一方面,在国际化跨越式发展阶段,基于资源支撑与能力柔性的组织惯性,使得企业在核心业务平台上形成核心竞争能力,并为组织后续变革与持续创新提供保障[9]。因此,无论是组织变革中的能力发展还是环境适应过程,组织惯性对企业创新的作用都是两面性的,只有了解到组织惯性的不同来源,才能得出对应的分类管理策略。

目前国内学者已经开始研究环境变化中组织惯性的识别与对策问题,但是,基于中国制造业OFDI背景的相关研究十分缺乏。OFDI过程中组织惯性约束与研发国际化需求之间的冲突凸显,影响到中国制造业通过OFDI促进转型升级的战略实现。中国制造企业只有在OFDI中积极探索与开发组织惯性两面性中的阻力根源与动力机制,才能通过战略变革和组织创新谋取持续性发展。据此,本文从中国制造业国际化跨越式发展背景出发,基于组织惯性来源中战略惯性、结构惯性以及资源与能力惯性的两面性作用规律,重点从国有控股、早期国际化经验以及核心业务能力等3个角度,探讨中国制造企业OFDI过程中组织惯性的差异化来源以及分类应对措施。

1.1 国有控股条件下组织惯性对企业创新绩效的影响

近年来,中国制造企业OFDI主体呈现出多元化趋势,但肩负一定政府使命的国有控股企业仍然是OFDI的主力军[2]。而且,由于体制、激励与文化等方面的历史原因,国有控股企业的战略与结构惯性比一般企业更为严重。这是因为,国有控股企业改革是在国家拥有剩余索取权的前提下进行的,并不涉及企业产权与治理结构的根本性改革,企业产权难以独立化,这种路径依赖性时常导致国有控股企业改革停滞,难以达到提高国有资产决策与运营效率的要求。而且,2001年中国加入WTO之后,外部需求与OFDI发展也使得国有控股企业利用增长带来的超强需求及其行政性垄断地位获得巨大利益,使得其进一步改革的压力降低,组织依惯性运行[10]。

就战略惯性中的管理者心智模式而言,一方面,国有股权是企业先天携带的政治“血缘”关系,这种“政治纽带”可以为企业带来融资、创新政策和补贴等便利。另一方面,国有控股企业中战略、投资与人事决策方面的权力配置也受到政治目标与任务的约束。一项对89家中国通信企业的调查显示了这一点,就高管选择而言,对于国有控股企业,46.4%的管理者是政府任命的,53.6%的管理者由政府推荐或批准;对于民营企业,管理者全部是股东选择的。就考核准则而言,国有控股企业既不考核企业长期技术开发,也不考核新产品销售,而民营企业有11.9%考核企业长期技术开发,有4.8%考核新产品销售[11]。因此,在政府干预下,由于承担多元化的政治目标,国有控股企业管理者的竞争忧患意识不足,创新意愿和效率也低于民营企业。Wang等[12]指出企业与政府的关联有助于新兴经济体对外投资,但是,中国的国有控股企业对外投资往往更倾向于寻求自然资源而非技术资源,管理者通过在全球建立研发子公司或与技术领先企业进行国际研发合作的动力明显不足。而且,国有控股企业的高管大多由政府指派,在竞争激烈与创新风险压力骤增的OFDI过程中,一般表现出强烈的保守主义倾向和风险规避特征,在面对不确定性环境时倾向于规避风险性的战略决策,这对企业研发国际化产生了十分不利的影响[13-14]。

就结构惯性中的治理结构与制度惯例而言,一方面,国有控股企业治理结构中,权力配置结构中一股独大或政府干预现象普遍,非国际化治理结构及其相应的“国有身份”在东道国容易受到当地“合法性”( Legitimacy)的质疑,这会增加研发国际化中的东道国制度壁垒。国有控股企业高管可以将其动机转向效率、利润和创新,但是,该类企业特有的治理结构仍会由于对东道国尤其是发达国家制度环境的不适应而产生“外来者负担”,因而很难充分利用东道国制度环境开展和协调创新活动[15]。另一方面,国有控股企业在制度惯例上已经适应了政府力量处于支配地位、较不透明的制度环境,在与母国相似的发展中国家市场环境规则和政府运作方式下,无需过多调整就能以母国类似的规则、标准与程序进行市场开发活动。但是,为了追求战略资源与创新能力提升而进入市场力量处于支配地位、更为透明和效率更高的发达经济体时,则无法使用曾在母国惯常使用的非市场规则与行为模式来整合战略资源并提高创新能力[16]。据此,提出如下假设:

H1:国有控股与OFDI企业创新绩效负相关,即当企业产权结构为国有控股时,企业创新绩效较低。

1.2 早期国际化经验积累中组织惯性对企业创新绩效的影响

Chetty&Eriksson[17]认为市场知识就是一个公司在国外市场所学习到的国际化经验。Erikkson等[18]将国外市场的经验知识划分为3个维度,即国际化知识、业务性知识和制度性知识。企业在国外市场上不断通过资源投入获得市场知识的过程中,这些国际化市场知识直接影响并改变了跨国公司的组织结构与制度惯例,并影响了它们对市场进一步投入资源的决策以及当前行动可能导致的结果[19]。西方学者认为企业国际化经验获取是一个循序渐进的过程,有必要从多个角度衡量企业国际化过程中组织结构与制度惯例形成的路径。北欧学派学者构建的Uppsala模型认为,企业组织惯性是个由最初出口贸易到最终直接投资的有步骤、渐进式的发展进程。相对于出口贸易阶段母公司主导的单一结构与文化控制惯例,Allen&Pantzalis [20]、Hitt等[21]指出,要真实地测量跨国公司组织惯性的发展,还必须考察它们基于当地化经营的国际化广度与深度。

一般来说,无论是企业聚焦在一个或少数几个特定国家市场而重复性深度投资的国际化深度发展,还是企业在多个国家市场追求范围经济而进行分散化投资的国际化广度发展,东道国市场开发与当地“合法性”的需要均会促成开放型结构与跨文化整合惯例。由于受到国际化能力循序渐进的约束,企业国际化发展一般要经历“出口贸易-对外投资-国际化深度发展-国际化广度发展”4个阶段。然而,当前制造业国际化跨越式发展阶段,增加了中国企业从第一阶段直接进入国际化深度或广度发展阶段的可能性。它们早期出口贸易形成的母公司主导的“单一结构以及文化控制惯例”,可能与后两个高级阶段中消化先进经验、技术追赶的“内向型开放式”创新所需要的开放型结构和跨文化整合要求产生冲突,甚至带来市场开发与创新探索的矛盾[22]。因而,中国企业基于“外资引进”或“出口贸易”形成的早期“低水平”国际化经验及相应的结构惯性,会对当前研发国际化产生不利影响[23]。

具体来看,与发达经济体中的跨国公司不同,中国的OFDI企业习惯于用出口贸易经历衡量其国际化水平。此时,国外销售收入占总收入比值(FSTS)成为测度早期国际化经验的最适度指标。中国企业的早期国际化经验主要是在内向国际化过程中“外资引进”和“出口贸易”两项宏观政策间接作用下产生与积累,它们虽然尚未或较晚经历OFDI,但大体熟悉和参与了国外市场操作的规则与流程[23]。但是,在中国制造国际化跨越式发展阶段,这种早期国际化经验积累与衡量难以避免因较晚OFDI而造成的组织结构和制度惯例与当前研发国际化需求不匹配的问题。乔友庆[24]对两个公司进行了对比研究,其中,一个以出口贸易为主的公司的FSTS达到了95%,但是,在国外仅拥有一家子公司,而另一家OFDI主导的公司的FSTS虽然只有80%,但在16个国家拥有20家子公司。该案例印证了中国企业“走出去”研发国际化中的结构惯性问题,相对于OFDI较早且当地化经营能力较强的第二家公司,OFDI较晚的第一家公司以“出口贸易”主导的早期国际化经验很高(FSTS较大),但是,它受到早期母公司主导的单一结构以及文化控制惯例的约束较大。因此,早期国际化经验的过度积累形成的结构惯性反而会降低其研发国际化成效。据此,提出如下假设:

H2:早期国际化经验与OFDI企业创新绩效负相关,即早期国际化经验越多,企业创新绩效越低。

1.3 核心业务领域中组织惯性对企业创新效率的调节作用

资源基础观(RBV)认为,资源与能力是企业生存与发展的基础,不可模仿与替代的资源和能力构成了企业核心竞争力。而且,实施组织变化必须以一定的资源与能力为基础。因此,资源与能力惯性维度认为,企业资源与能力越强,实施各类变化越容易。这是因为,一方面企业资源是实施组织变化所必需的支撑条件,同时,企业能力柔性程度也直接和间接影响该类组织惯性的功效[8]。那么,资源与能力惯性是形成企业竞争优势中各种独特知识、能力以及无形资产的有机组合,进而构成了企业在不同业务领域整合资源与延伸能力的核心竞争力。其中,核心业务能力是企业核心竞争力的重要来源,它与企业核心竞争力是部分与整体的关系,虽然核心业务能力仅指一个或几项关键业务的行为能力,但是,核心业务能力强的企业,可以充分利用核心业务平台产生的资源与能力惯性,整合多业务领域中技术产品与服务的研发投入资源,以发展新的技术与能力[9,25]。而且,从生命周期视角来看,在企业加速发展阶段,企业利用核心业务平台的资源与能力惯性整合创新资源并促进专业领域创新的成果尤为突出。因此,在企业国际化加速发展阶段,核心业务平台的资源支撑与能力柔性是弹性组织行为的适应性结果,核心业务领域中较强的资源与能力惯性也有利于企业间深度国际合作,这增加了企业获取专业领域研发投入资源的机会,进而促进研发投入-企业创新绩效转化效率提升[8,26]。

Zajic等[27]进一步指出,资源与能力惯性在组织自身情况和外界环境相协调的情况下更加有利。具体来说,一方面,从外部环境中创新区位来看,相对于创新资源贫乏与制度环境不完善的落后经济体,来自新兴经济体的后发企业倾向于在有利于其获取技术知识的发达经济体中成立子公司,这些子公司可以帮助它们获取特定国家的研发投入资源并享受高水平制度环境对技术创新的支持[28]。此外,当东道国具有好的社会经济条件时,自由竞争的市场机制将有力地维护动态竞争的商业环境,促进新兴经济体跨国企业的子公司持续加大与升级当地研发投入,不断地向母公司进行技术创新传递,进而提高研发投入-创新绩效转化效率[29]。另一方面,从核心业务能力与创新区位的协同效应来看,当中国企业具有较好的资源支撑与能力柔性时,其核心业务领域的可视性和权威性为其在发达经济体中获取当地高水平研发投入资源提供了有利条件[30]。这是因为,首先,核心业务领域内较好的资源与能力惯性要求企业在巩固先前专业领域知识与技术的同时,有意识地拓展外部知识流量以实时追踪前沿技术,这能够帮助该类企业更好地跟踪发达经济体产业技术轨迹,预测产业技术发展趋势 [8]。其次,该类企业的国外子公司还可以利用母公司在核心业务领域的专业化积累、技术实力与品牌优势,积极获取或者联合发达经济体中高质量、有经验的科学家、设计师、工程师等稀缺性的研发投入资源 [31]。最后,核心业务能力强的企业具有知名度高、商业信誉好与风险抵御力强等特性,可以更好地提升发达经济体政府与当地社会网络的接纳性,进一步利用其核心业务领域的品牌资源以及财务支持中的经营资源和创新积累,与当地企业及利益相关者形成产品市场、创新资源互补的有利局面,进而规避技术创新中的风险并有效地提高研发投入—企业创新绩效转化效率[32]。据此,提出如下假设:

H3:企业核心业务能力正向调节研发投入和企业创新绩效的关系,即企业核心业务能力越强,研发投入对企业创新绩效的促进作用越大。

H4:如果核心业务能力正向调节研发投入和企业创新绩效的关系,则这种调节作用还依赖于创新区位差异。即投资地区经济越发达,核心业务能力对研发投入与企业创新绩效关系的正向调节作用越大。

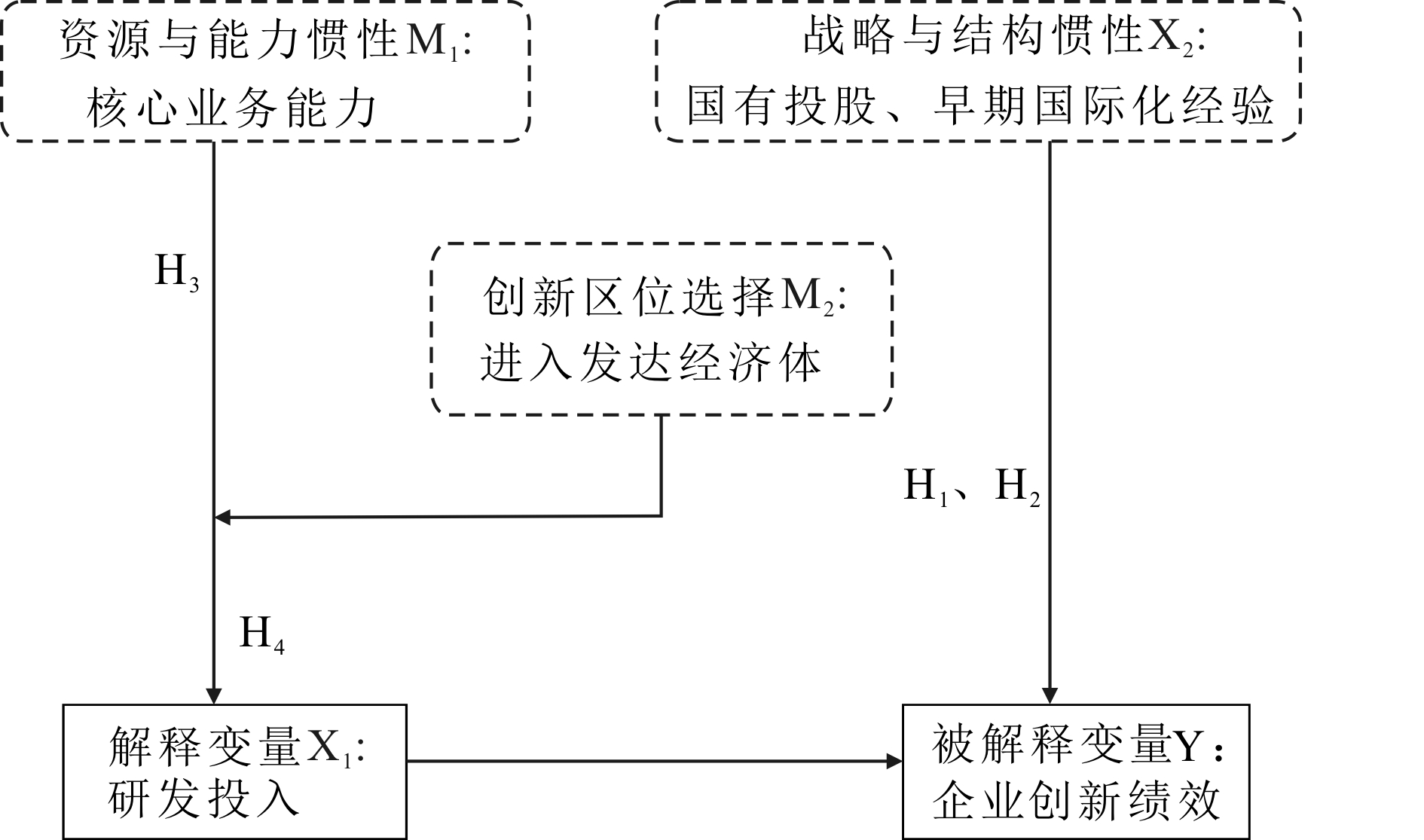

综上所述,本文研究框架见图1。

图1 理论研究模型

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本研究利用国家商务部网站的《境外投资企业(机构)名录》中2003-2014年OFDI的企业样本,与国泰安(CSMAR)数据库中沪、深两市A股及创业板中同期的“工业企业(代码工业)”进行匹配,最终筛选出中国制造业OFDI公司中243个有效的观测样本。选择2003年以后的上市公司作为样本,是因为,中国证监会在2003年底修订并公布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求后,上市公司普遍提高了信息披露的及时、准确、真实和完整性。考虑到样本数据的准确性与时效性,本文以2003年为起点,选择了2003-2014年OFDI的制造业上市公司样本。同时,考虑到早期国际化经验等变量影响的前置性,这类解释变量取值时点定位于OFDI前一年;考虑到企业研发投入及创新绩效的滞后性,这类变量取值时点定位在OFDI之后的连续3年,即截至2016年,因而本研究数据指标的跨度为2002-2016年。由检验结果发现,如此设计显著地增加了假设检验的显著性与稳定性。另外,微观层面的数据主要来自于上市公司年报,有效发明专利数据利用国家知识产权局的《中国专利全文数据库》进行了补充。涉及宏观制度环境的数据,如反映投资制度保障(IP)的指标来自美国国际报告集团(The PRS Group)的国际国家政治风险指数ICRG(Political Risk Index);文化距离(CD)利用Hofstede的5个文化维度得分进行测算。

2.2 模型设定与变量设计

2.2.1 模型设定

依据Shaver[33]有关跨国公司绩效研究的思路,考虑到进入模式选择与后续绩效之间因共存不可观察因素的影响而可能产生内生性检验问题,为消除这种样本“自我选择”(Self-selection)问题,本文借鉴“自我选择修正”(Correction for Self-selection)的两阶段回归方法。首先,采用Heckman的“两步估计法”,在进入模式选择回归中测算出自我选择偏差变量(Correct,即逆米尔斯利比率);然后,参考Shaver[33]与Brouthers等[34]的方法,对绩效回归方程进行解释变量与控制变量设计,除原有解释变量外,设计并增加了进入模式(JVs)与自我选择偏差变量(Correct),进而得到修正内生性问题的绩效回归模型(1)。

Pit+=∂+θCorrectit+δ![]() ε

ε

(1)

其中,P表示企业OFDI后3年内的创新绩效,解释变量中有研发投入(RDIN)、进入模式(JVs)、自我选择偏差变量(Correct)、国有控股(Owner)、早期国际化经验(FSTS),以及控制变量中的国际化广度(Breadth)、国际化深度(Depth)、东道国投资保障(IP)与文化距离(CD)。

进一步检验核心业务能力与创新区位的联合调节效应,即在模型(1)的基础上,参照温忠麟等[35]的方法:①以“经济合作与发展组织”(OECD)认定的24传统发达国家为标准,对是否进入发达经济体进行全样本分组;②在进入发达经济体的样本分组基础上,构建模型(2),对核心业务能力(Core)与研发投入(RDIN)的交互项(Core*RDIN)进行检验,进而检验核心业务能力与创新区位对研发投入—企业创新绩效的联合调节效应。

Pit+=∂+θCorrectit+δJVsit+β1RDINit++β2Ownerit+β3FSTSit-+β4Coreit+×![]() ε

ε

(2)

2.2.2 变量定义

(1)被解释变量:创新绩效(Patent)用企业年度新增有效发明专利数作为测度指标来源,同时,参考全球创新指数(GII)、国家知识产权局“十三五”时期创新能力评价中相对指标设计的思路,借鉴周铭山和张倩倩(2016)多视角测度方法,用3种视角的指标度量企业创新绩效。①第一种是“总收入效应”下的创新绩效(Gpatent),体现总体营收能力对企业创新产出的支持效应,用OFDI之后3年有效发明专利数占营业收入比测量;②第二种是“核心业务效应”下的创新绩效(Cpatent),体现核心业务能力对企业创新产出的支持效应,用OFDI之后3年有效发明专利数占核心业务收入比测量;③第三种是“行业竞争效应”下的创新绩效(Ipatent),体现行业竞争效应对企业创新产出的激励效应,用企业OFDI之后3年有效发明专利数占核心业务收入比减去同期行业平均数测量。

(2)解释变量。研发投入与创新绩效指标口径一致,用两种指标测度:第一种用研发经费占企业营业收入比(RDIN1)测度,第二种用研发经费占企业核心业务收入比(RDIN2)测度。为了表达方便,RDIN1和RDIN2在实证分析结果中统一用RDIN表达。国有控股(Owner)为虚拟变量,若该企业是国有控股企业,则Owner=1,否则为0。早期国际化经验(FSTS)用企业OFDI前一年国外营业收入占总收入比测定。国际化广度(Breadth)与国际化深度(Depth)用来测量中国企业OFDI阶段的高阶国际化能力。借鉴Allen & Pantzali[20]、Hitt等[21]的方法,国际化广度(Breadth)用企业在不同国家首次设置子公司的国家累积总数测定;国际化深度(Depth)用企业在同一国家或地区重复设置子公司次数的累积总数测定。

(3)调节变量:核心业务能力(Core),利用企业OFDI后3年核心业务收入占总收入比测度。创新区位方面,按“经济合作与发展组织”认定的传统24个发达国家,对企业对外投资地区进行分组,分为“进入发达经济体”与“进入落后经济体”,并作为另一调节变量。

(4)控制变量:市场进入模式(JVs)为虚拟变量,即两种所有权进入模式,其中,JVs=1代表合资模式,JVs=0代表独资模式。自我选择偏差变量(Correct)是为消除自我选择中的内生性问题,利用Heckman两阶段回归中测算出的逆米尔斯利比率,具体参见Shaver [33]与Brouthers等[34]的方法。

投资保障(IP):指标来自于美国国际报告集团(The PRS Group)的国家风险国际指南(ICRG),选取企业对外投资前一年的投资风险状况(Investment Porfile)作为东道国投资制度保障指数(IP),评估合约效度、利润遣返与收入延误3个方面的投资风险。投资保障(IP)是反向指标,得分越高的制度保障越大,风险越低。

文化距离(CD):采用Hofstede的5个文化维度得分测算,借鉴Tihanyi等[36]的计算方法,得出母国与东道国之间的文化距离。

(1)

其中,CDC×w表示中国与w国间文化距离,IxC表示中国第x个维度的得分,Ixw表示w国第x维度的得分,Vx表示x维度得分的方差。

3 实证分析结果

3.1 描述性统计与相关性分析

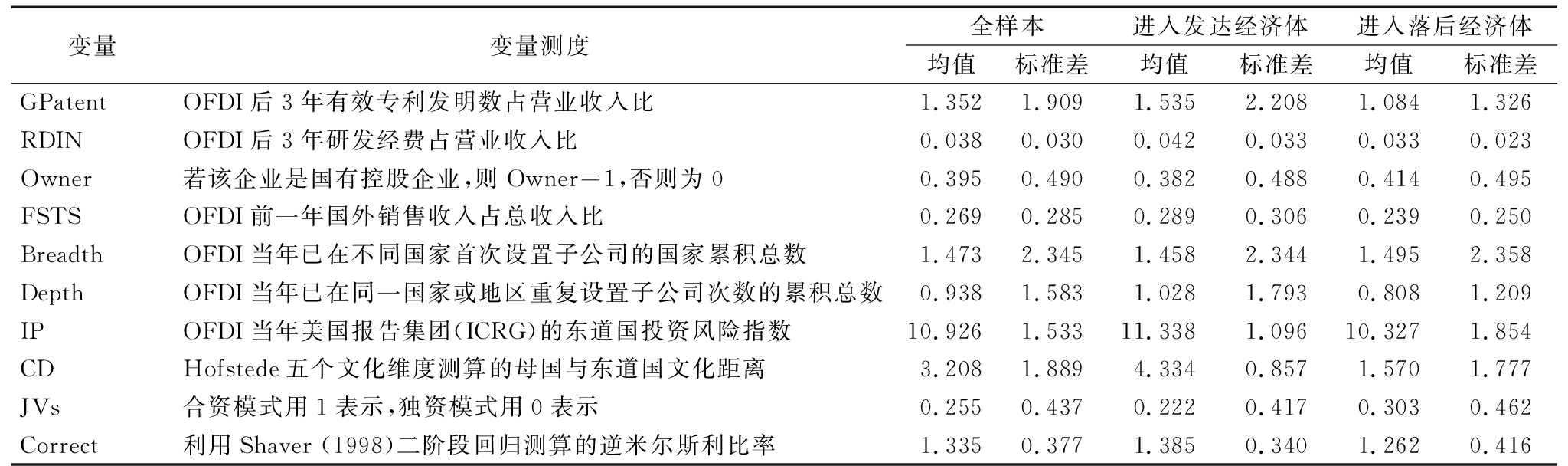

在企业创新绩效回归分析之前进行描述性统计与相关性分析。表1是主要变量均值和方差的描述性统计,中国制造OFDI企业创新投入与创新绩效很不平均,相对于进入落后经济体的企业,投资到发达经济体的企业,其研发投入与创新绩效水平等皆高于整体平均水平。

从表2中相关性分析可以看出,主要检验变量之间的相关系数均小于0.75的标准。而且,本研究在各个回归模型分析时同步进行了最大方差膨胀因子(VIF)检验,发现VIF皆远小于10的标准容忍度,这进一步说明回归检验中不存在显著的多重共线性问题。

表1 描述性统计

变量变量测度全样本进入发达经济体进入落后经济体均值标准差均值标准差均值标准差GPatentOFDI后3年有效专利发明数占营业收入比1.3521.9091.5352.2081.0841.326RDINOFDI后3年研发经费占营业收入比0.0380.0300.0420.0330.0330.023Owner若该企业是国有控股企业,则Owner=1,否则为00.3950.4900.3820.4880.4140.495FSTSOFDI前一年国外销售收入占总收入比0.2690.2850.2890.3060.2390.250BreadthOFDI当年已在不同国家首次设置子公司的国家累积总数1.4732.3451.4582.3441.4952.358DepthOFDI当年已在同一国家或地区重复设置子公司次数的累积总数0.9381.5831.0281.7930.8081.209IPOFDI当年美国报告集团(ICRG)的东道国投资风险指数10.9261.53311.3381.09610.3271.854CDHofstede五个文化维度测算的母国与东道国文化距离3.2081.8894.3340.8571.5701.777JVs合资模式用1表示,独资模式用0表示0.2550.4370.2220.4170.3030.462Correct利用Shaver (1998)二阶段回归测算的逆米尔斯利比率1.3350.3771.3850.3401.2620.416

表2 主要变量相关系数矩阵

变量GpatentRDINOwnerFSTSBreadthDepthIPCDJVsGpatent1RDIN0.477***1Owner-0.108*-0.0561FSTS-0.071-0.072-0.356***1Breadth-0.0080.0540.103-0.0341Depth0.0110.179***0.037-0.0600.587***1IP 0.110*-0.0450.009-0.029-0.160**-0.0271CD0.0120.128**-0.0440.0600.136**0.136**-0.0231JVs-0.119*-0.0050.184***0.0500.0390.053-0.192***0.0191Correct0.131**0.013-0.566***-0.154**-0.074-0.143**0.522***-0.068-0.330***

注:*表示p < 0.10,**表示 p < 0.05,***表示 p < 0.01

3.2 实证检验结果

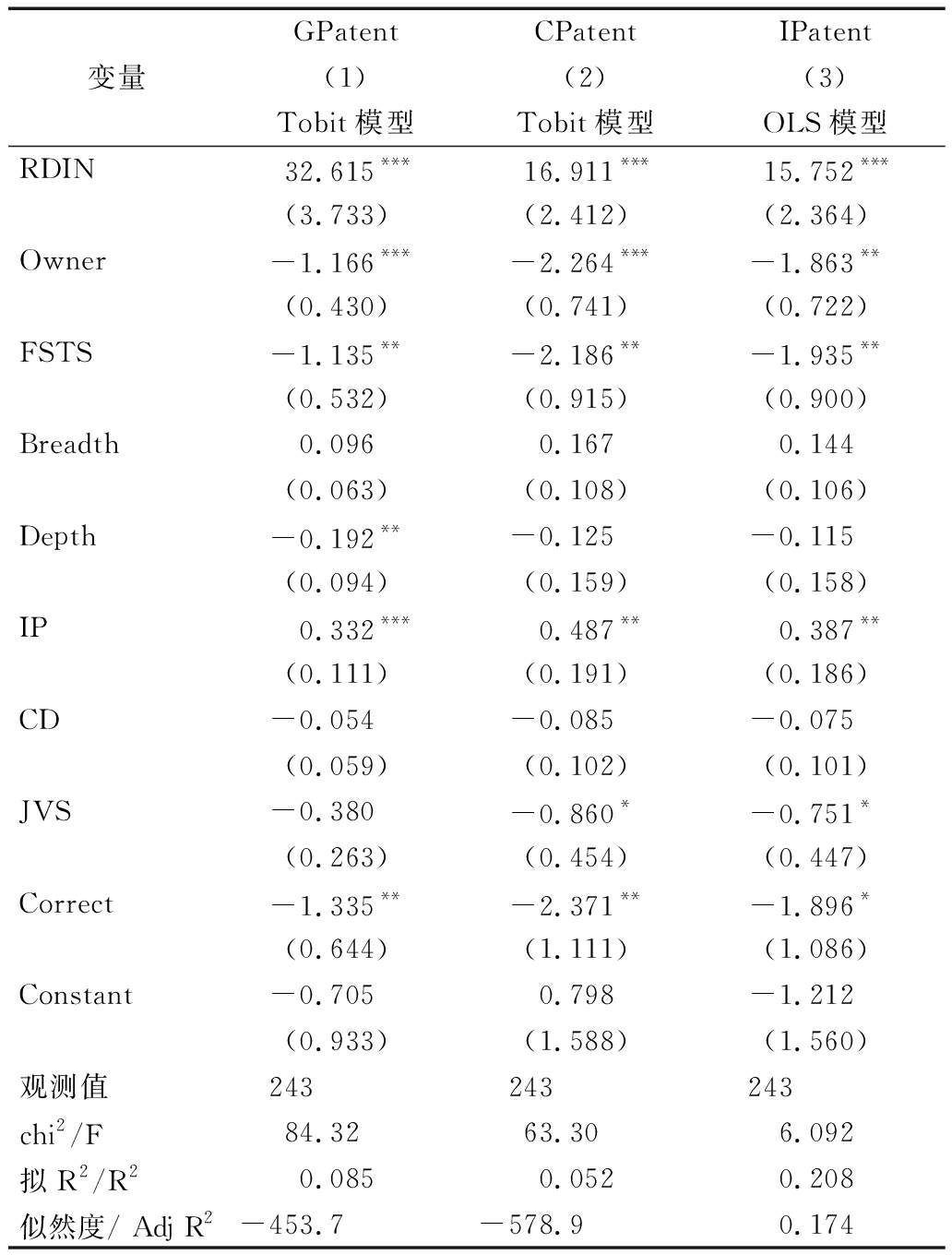

3.2.1 战略与结构惯性对OFDI企业创新的消极影响

表3是3类创新绩效的回归分析,考虑到有效发明专利申请数量不可能为负,属于以0为下限的拖尾变量(Censored Variable),结合指标测量口径差异,当因变量是拖尾变量Gpatent与Cpatent时,采用Tobit模型进行估计,当因变量是连续变量Ipatent时,利用OLS模型进行估计。

根据回归分析结果,可知各回归方程方差膨胀因子(VIF)都低于10的容忍度,说明共线性问题不严重,且各回归模型的卡方值或F值皆显著有效(p<0.01)。在此基础上,回归分析结果如表3如示。

(1)在企业创新投入方面,3类创新绩效回归中研发投入(RDIN)回归系数皆为正,且在1%水平上显著。

(2)战略与结构惯性方面:①国有控股(Owner)与3类创新绩效关系都是负相关,且在5%水平上显著,这与李梅和余天骄[3]的研究结论一致,假设H1得到支持;②早期国际化经验(FSTS)与3类创新绩效关系都是负相关,且在5%水平上显著,假设H2得到支持。

(3)其它控制变量方面:东道国投资保障(IP)与3类创新绩效关系都是正相关,且在5%水平上显著;自我选择偏差变量(Correct)与3类创新绩效关系都是负相关,且在10%水平上显著。这表明,进入模式选择与后续企业创新绩效之间确实存在某些因素的共同影响,考虑到自我选择问题修正的绩效回归模型可以显著增强预测模型有效性,这与Brouthers等 [34]的研究结论一致。

表3 企业创新绩效回归结果

GPatentCPatentIPatent变量(1)(2)(3)Tobit模型Tobit模型OLS模型RDIN32.615***16.911***15.752***(3.733)(2.412)(2.364)Owner-1.166***-2.264***-1.863**(0.430)(0.741)(0.722)FSTS-1.135**-2.186**-1.935**(0.532)(0.915)(0.900)Breadth0.0960.1670.144(0.063)(0.108)(0.106)Depth-0.192**-0.125-0.115(0.094)(0.159)(0.158)IP0.332***0.487**0.387**(0.111)(0.191)(0.186)CD-0.054-0.085-0.075(0.059)(0.102)(0.101)JVS-0.380-0.860*-0.751*(0.263)(0.454)(0.447)Correct-1.335**-2.371**-1.896*(0.644)(1.111)(1.086)Constant-0.7050.798-1.212(0.933)(1.588)(1.560)观测值243243243chi2/F84.3263.306.092拟R2/R20.0850.0520.208似然度/ Adj R2-453.7-578.90.174

注:括号内为标准差值; *表示p < 0.10,**表示 p < 0.05,***表示 p < 0.01,下同

3.2.2 资源与能力惯性对OFDI 企业创新的积极作用

参照温忠麟等[35]的方法,按OECD的标准对是否进入发达经济体(Developed)进行全样本分组,据此检验核心业务能力与进入发达经济体对研发投入—企业创新绩效的联合调节效应。同样,当被解释变量为GPatent和CPatent两种创新绩效时,采用Tobit回归;当被解释变量为Ipatent时使用OLS回归。表4中调节效应的回归分析结果表明:①全样本中,交互项(Core *RDIN)的系数为正,且在5%水平上显著。这表明核心业务能力增强了研发投入─企业创新绩效的正相关关系,假设H3得到支持;②分组样本中,由于模型4、模型5、模型7、模型8是Tobit模型,它们的交互项(Core*RDIN)系数并不代表实际边际影响,用Stata进一步测算出Core *RDIN(模型4-模型6)的实际边际效应分别为29.696、26.472、43.977,Core*RDIN(模型7—模型9)实际边际效应分别为17.035、24.095、41.805,虽然模型7中的显著性略弱,但模型8与模型9都在5%水平上显著。据此可得,企业进入发达经济体的Core*RDIN的边际效应显著大于企业进入落后经济体的边际效应。这表明,核心业务能力与进入发达经济体共同提高了研发投入-企业创新绩效转化效率,假设H4得到支持。

而且,从表4中回归分析进一步发现:①企业创新投入方面。由于GPatent和CPatent使用的是Tobit回归,虽然研发投入(RDIN)的回归系数都为正,且在1%水平上显著,但该系数并不代表实际的边际影响,用Stata进一步测算研发投入(RDIN)的边际效应,得到模型4-模型6(进入发达经济体)的实际边际效应分别为20.668、10.371、30.437,模型7-模型9(进入落后经济体)的实际边际效应分别为14.139、8.157、21.458。因此,进入发达经济体的企业具有更好的研发投入—创新绩效转化效率;②早期国际化经验方面。对比模型4-模型6与模型7-模型9中回归结果发现,进入落后经济体企业的早期国际化经验(FSTS)与创新绩效的负相关关系不显著,进入发达经济体企业的两者负相关关系显著,且皆为5%水平以上。这可能是因为,进入发达经济体的企业一般以创新程度较高的技术创新为主要目标,加剧了母公司主导的单一结构、文化控制惯例与其当前研发国际化所要求的开放性结构和跨文化整合惯例的冲突,从而对企业创新产生十分不利的影响 [23]。据此,假设H2得到了进一步解释;③相对于进入落后经济体的企业,进入发达经济体的企业其国际化广度(Breadth)对创新绩效有显著积极作用。这可能是因为,一方面,国际化跨越式发展阶段的企业研发国际化易于形成一种低级节点向高端网络的“洼地式”创新资源整合过程,该种创新方式必然需要发达经济体中高水平创新资源与制度环境的支持;另一方面,由于技术创新频率加快以及产品生命周期不断缩短,该类企业也需要在多个国家市场中开发与推广新技术、新产品,以分担过高的创新成本与风险[37]。

表4 企业核心业务能力的调节效应检验

全样本进入发达经济体进入落后经济体变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)GPatentCPatentIPatentGPatentCPatentIPatentGPatentCPatentIPatent(Tobit)(Tobit)(OLS)(Tobit)(Tobit)(OLS)(Tobit)(Tobit)(OLS)RDIN30.800***27.290***25.978***36.000***17.807***17.357***24.179***14.506***11.730***(3.753)(4.029)(4.002)(4.922)(3.016)(3.050)(5.554)(3.967)(3.854)Core0.366-1.328-1.2470.401-1.302-1.2920.390-0.991-0.735(0.456)(0.893)(0.887)(0.635)(1.189)(1.208)(0.611)(1.433)(1.465)Core*RDIN 44.888**39.621***38.621***51.353*44.164***43.977***29.02342.003**41.805**(18.820)(8.836)(8.775)(26.579)(10.678)(10.895)(29.245)(18.812)(18.962)Owner-1.145***-2.015***-1.636**-1.315*1.810-2.360**-1.136**4.529**-1.779*(0.423)(0.707)(0.693)(0.680)(2.924)(1.076)(0.487)(2.123)(0.944)FSTS-1.137**-1.702*-1.469*-1.660**-2.888**-2.534**-0.704-1.174-1.306(0.526)(0.876)(0.866)(0.783)(1.239)(1.241)(0.661)(1.275)(1.302)Breadth0.141**0.197*0.173*0.236**0.399***0.384**-0.017-0.025-0.064(0.065)(0.103)(0.102)(0.101)(0.151)(0.153)(0.081)(0.155)(0.158)Depth-0.275***-0.198-0.185-0.452***-0.475**-0.470**0.1850.3520.374(0.099)(0.154)(0.154)(0.141)(0.204)(0.207)(0.138)(0.265)(0.272)IP0.326***0.492***0.398**0.2960.613**0.583*0.271**0.2850.191(0.109)(0.182)(0.178)(0.184)(0.291)(0.296)(0.113)(0.217)(0.216)CD-0.051-0.064-0.057-0.135-0.100-0.077-0.150-0.324-0.293(0.058)(0.098)(0.096)(0.189)(0.297)(0.303)(0.103)(0.198)(0.199)JVs-0.309-0.738*-0.641-0.225-0.551-0.521-0.339-0.669-0.538(0.261)(0.433)(0.428)(0.386)(0.611)(0.620)(0.298)(0.568)(0.575)Correct-1.334**-1.950*-1.523-1.312-2.577-2.192-1.807**-2.674*-2.366(0.635)(1.060)(1.041)(0.993)(1.561)(1.578)(0.774)(1.486)(1.488)Constant-0.8450.348-1.6930.0340.403-2.3740.2763.4591.576(0.946)(1.654)(1.636)(1.945)(3.169)(3.225)(1.168)(2.324)(2.365)观测值243243243144144144999999chi2/F90.2786.917.53661.9558.916.11336.1838.052.870拟R2 /R20.0910.0710.2820.0980.0780.3370.1080.0830.286似然度/Adj R2-450.8-567.10.245-284.1-347.90.282-149.7-209.40.186

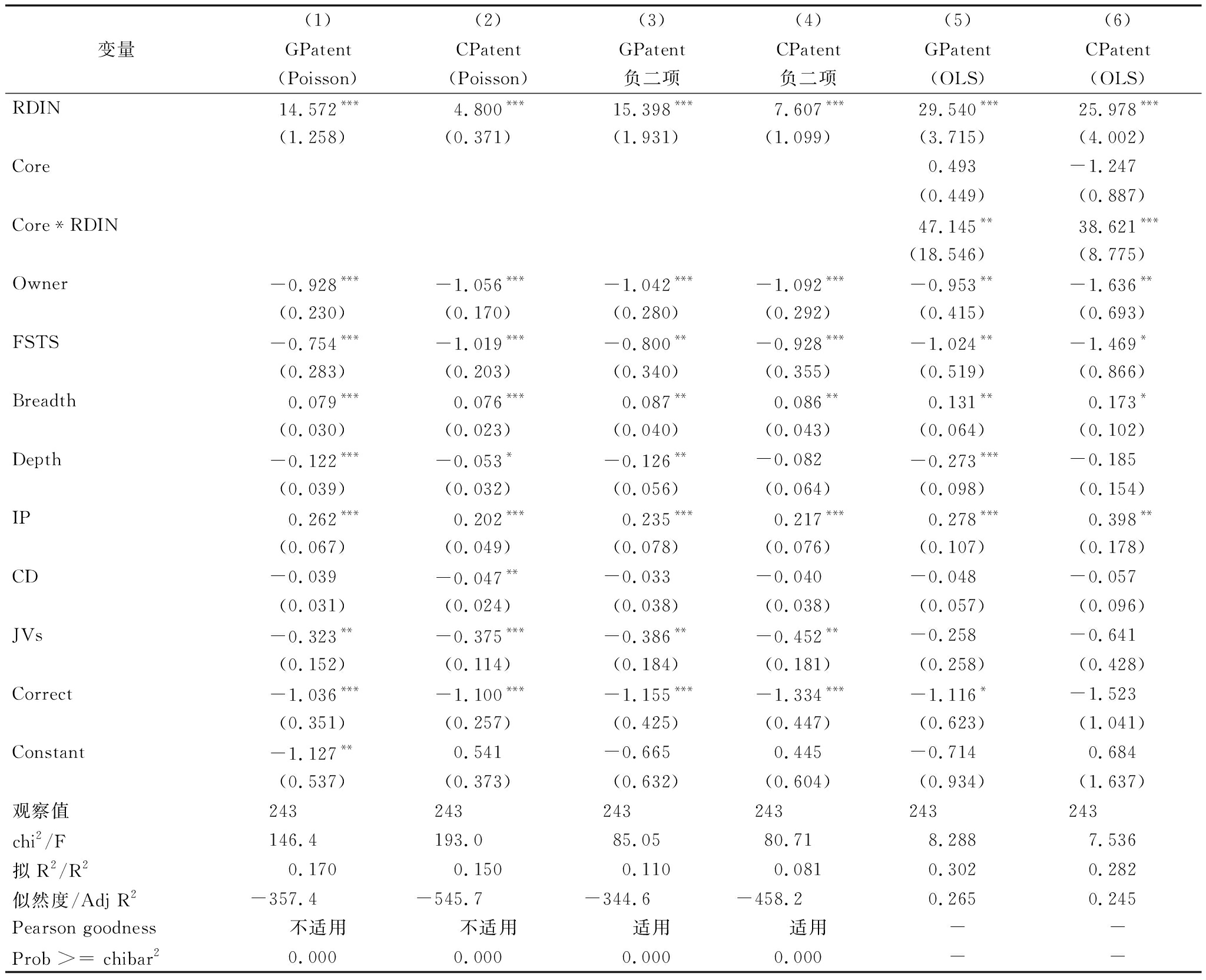

本文进一步对上述假设检验结论进行稳健性分析:①考虑创新绩效回归模型的随机误差项服从负二项分布,有效发明专利个数只能取非负整数,可使用泊松回归,但考虑到GPatent 和CPatent的方差比均值大,负二项回归可能更加适用。因此,运用负二项回归对Tobit回归中的假设H1与H2进行稳健性检验;②当被解释变量是GPatent和CPatent时,对比上述Tobit回归模型中核心业务能力调节作用检验结论,利用OLS回归模型对上述调节效应进行对比检验。

表5回归分析结果表明:①模型1-模型4中的泊松回归未通过适用性检验,而负二项回归则通过了适用性检验,而且,负二项回归结果发现国有控股(Owner)、早期国际化经验(FSTS)与企业创新绩效的关系总体上都是显著负相关,因而假设H1与H2检验结论具有稳健性;②当因变量为拖尾变量GPatent 和CPatent时,为了对比Tobit回归中H3检验结论,利用OLS模型回归进行了核心业务能力(Core)调节效应对比分析。结果发现,核心业务能力与研发投入的交互项(Core*RDIN)系数显著为正。同时,对模型5-模型6中RDIN系数、Core*RDIN系数进行联合显著性检验,其F值分别为38.98(P=0.000)和35.12(P=0.000)。据此,假设H3检验结论具有稳健性。

4 结论与启示

4.1 研究结论

以2003-2014年OFDI的中国制造业上市公司为对象,结合组织惯性理论以及资源与能力视角,基于中国制造业国际化跨越式发展背景,探讨了组织惯性两面性对OFDI企业创新绩效的差异化作用规律。研究结果表明:①虽然中国OFDI制造企业已经进入研发投入促进企业创新的加速阶段,但是,由于其战略与结构惯性的变革滞后于当前研发国际化需求,造成国有控股、早期国际化经验对企业创新绩效产生了阶段性的消极影响;②核心业务能力平台上的资源与能力惯性积极地促进了研发投入—企业创新绩效转化效率提升,而且,核心业务能力对研发投入—企业创新绩效的正向调节因投资地区异质性而存在显著差异。与企业进入落后经济体相比,当企业进入发达经济体时,核心业务能力对研发投入—企业创新绩效的正向调节更加显著。

表5 假设H1-H3稳定性检验结果

(1)(2)(3)(4)(5)(6)变量GPatentCPatentGPatentCPatentGPatentCPatent(Poisson)(Poisson)负二项负二项(OLS)(OLS)RDIN14.572***4.800***15.398***7.607***29.540***25.978***(1.258)(0.371)(1.931)(1.099)(3.715)(4.002)Core0.493-1.247(0.449)(0.887)Core*RDIN47.145**38.621***(18.546)(8.775)Owner-0.928***-1.056***-1.042***-1.092***-0.953**-1.636**(0.230)(0.170)(0.280)(0.292)(0.415)(0.693)FSTS-0.754***-1.019***-0.800**-0.928***-1.024**-1.469*(0.283)(0.203)(0.340)(0.355)(0.519)(0.866)Breadth0.079***0.076***0.087**0.086**0.131**0.173*(0.030)(0.023)(0.040)(0.043)(0.064)(0.102)Depth-0.122***-0.053*-0.126**-0.082-0.273***-0.185(0.039)(0.032)(0.056)(0.064)(0.098)(0.154)IP0.262***0.202***0.235***0.217***0.278***0.398**(0.067)(0.049)(0.078)(0.076)(0.107)(0.178)CD-0.039-0.047**-0.033-0.040-0.048-0.057(0.031)(0.024)(0.038)(0.038)(0.057)(0.096)JVs-0.323**-0.375***-0.386**-0.452**-0.258-0.641(0.152)(0.114)(0.184)(0.181)(0.258)(0.428)Correct-1.036***-1.100***-1.155***-1.334***-1.116*-1.523(0.351)(0.257)(0.425)(0.447)(0.623)(1.041)Constant-1.127**0.541-0.6650.445-0.7140.684(0.537)(0.373)(0.632)(0.604)(0.934)(1.637)观察值243243243243243243chi2/F146.4193.085.0580.718.2887.536拟R2 /R20.1700.1500.1100.0810.3020.282似然度/Adj R2-357.4-545.7-344.6-458.20.2650.245Pearson goodness不适用不适用适用适用--Prob >= chibar20.0000.0000.0000.000--

4.2 研究启示

本文主要贡献在于:①利用2003-2014年商务部《境外投资企业(机构)名录》与国泰安(CSMAR)数据库中的同期“沪深两地A股中的工业企业数据全库”进行匹配,尽可能筛选出符合跟踪研究需要的制造业OFDI上市公司样本,这为中国制造企业OFDI的后续研究提供了一种新数据路线与方法借鉴;②在国际化跨越式发展背景下,从组织惯性的不同来源及其作用机制双面性视角,对中国制造企业研发国际化过程中战略与结构惯性、资源与能力惯性的具体表现形式与差异化作用规律进行了跟踪研究,为中国制造企业的国际化能力发展与创新实践研究提供了直接的经验证据与面向未来的研究思路,研究成果也丰富了新兴经济体后发企业研发国际化与创新绩效关系的理论研究。

本研究对企业管理实践也具有重要启示:在国际化跨越式发展阶段,组织惯性对中国制造业OFDI企业创新存在两面性的影响。只有了解组织惯性的不同来源及其差异化作用机制,才能有效制定对应的管理策略。具体来说:①克服国有控股条件下战略与结构惯性的消极影响。首先,作为制造业OFDI主力军的国有控股企业,其“走出去”是促进中国制造业转型升级的重要途径,但这一过程尤其需要挑战风险的勇气与长期的创新投入。因此,政府需要抓住深化国有企业改革的契机,把握OFDI过程中全球人力资源与创新资源整合的机遇,重点改革国有控股企业高管行政任命与绩效考核政策,择机推行面向国际化的职业经理人制度,加强对管理者长期绩效的考核力度,改变管理者心智模式,激发其创新意愿与动力。其次,竞争性领域的国有控股企业可以利用OFDI过程中国际资本深度合作的时机以及“混合所有制改革”的有利政策,通过与民资、外资合作或与海外机构交叉持股等方式优化治理结构。这既有利于提高在东道国商务活动中的“合法性”,也会减弱在研发国际化中的“外来者负担”。最后,国有控股企业需要加大组织结构与制度惯例变革力度,以适应发达经济体透明化的市场运作规则、职业规范与商业伦理,极力避免既有结构惯例与发达国家制度环境和商业逻辑之间的冲突产生“新入者劣势”;②避免早期国际化经验积累中结构惯性的负面作用。为了避免国际化跨越式发展中结构惯性变革滞后的约束,尤其是内向国际化产生的早期国际化经验对企业创新的阶段性不利影响,中国企业需要加快培养与国际化深度及广度发展高级阶段相匹配的组织结构、制度惯例,即加速培育当前研发国际化所需的开放型结构与跨文化整合惯例,以及市场开发与创新探索两者平衡的国际化动态能力;③发挥核心业务平台中资源与能力惯性对提升企业创新效率的协同作用。在鼓励有条件的企业尽快“走出去”的同时,政府应该同步引导它们加强业务领域的“归核化”建设,鼓励核心业务能力强的企业通过构建国际研发中心尽早嵌入发达经济体的创新网络,并借助核心业务平台的资源支撑与能力柔性在先进技术多通道、网络化整合中的比较优势,充分利用发达经济体中有利的制度环境与创新网络,在核心业务平台上不断开发高质量创新资源并提升可持续竞争力。

[1] 桑百川. “走出去”战略:效果、问题与变革取向[J]. 国际贸易, 2017(5):12-15.

[2] 中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局.中国对外直接统计公报[M].北京:中国统计出版社,2015.

[3] 李梅, 余天骄. 研发国际化是否促进了企业创新——基于中国信息技术企业的经验研究[J]. 管理世界, 2016(11):125-140.

[4] PRANGE C, VERDIER S. Dynamic capabilities, internationalization processes and performance [J]. Journal of World Business, 2011, 46(1):126-133.

[5] 刘璐, 杨蕙馨. 制度距离对中国上市公司跨国并购绩效的影响——国际经验与知识吸收能力的中介作用[J]. 科技进步与对策, 2018,35(5)113-119.

[6] 吕一博, 韩少杰, 苏敬勤. 企业组织惯性的表现架构:来源、维度与显现路径[J]. 中国工业经济, 2016(10):144-160.

[7] 王龙伟, 李垣, 王刊良. 组织惯性的动因与管理研究[J]. 预测, 2004, 23(6):1-4.

[8] 施萧萧, 张庆普. 组织惯性对企业渐进性创新能力影响研究[J]. 科学学与科学技术管理,2017,38(11):101-115.

[9] 黄文锋, 黄芳. 核心业务、机会性业务与创新投入的相关性[J]. 财会月刊, 2018(6):58-66.

[10] 周敏慧, 陶然. 中国国有控股企业改革:经验、困境与出路[J]. 经济理论与经济管理, 2018, 37(1):87-97.

[11] CAI J, TYLECOTE A. Corporate governance and technological dynamism of Chinese firms in mobile telecommunications: a quantitative study[J]. Research Policy, 2008, 37(10): 1790-1811.

[12] WANG C, HONG J, KAFOUROS M, et al. Exploring the role of government involvement in outward FDI from emerging economies[J]. Journal of International Business Studies, 2012, 43(7):655-676.

[13] 钟昌标, 黄远浙, 刘伟. 新兴经济体海外研发对母公司创新影响的研究——基于渐进式创新和颠覆式创新视角[J].南开经济研究, 2014(6): 91-104.

[14] TAN J J, LITSSCHERT R J. Environment-strategy relationship and its performance implications: an empirical study of the Chinese industry [J]. Strategic Management Journal, 1994, 15(1):1-20.

[15] WU J, WANG C, HONG J, et al. Internationalization and innovation performance of emerging market enterprises: the role of host-country institutional development[J]. Journal of World Business, 2016, 51(2):251-263.

[16] CUERVO-CAZURRA A, GENC M. Transforming disadvantages into advantages: developing-country MNEs in the least developed countries [J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(6):957-979.

[17] CHETTY S, ERIKSSON K. Mutual commitment and experiential knowledge in mature international business relationship [J]. International Business Review, 2002, 11(3):305-324.

[18] ERIKSSON K, JOHANSON J, MAJKGARD A, et al. Experiential knowledge and costs in the internationalization process [J]. Journal of International Business Studies, 1997, 28(2):337-360.

[19] PENNINGS J M, BARKEMA H, DOUMA S. Organizational learning and diversification [J]. Academy of Management Journal, 1994, 37(3):6-08-640.

[20] ALLEN L, PANTZALIS C. Valuation of the operating flexibility of multinational corporations [J]. Journal of International Business Studies,1996, 27(4):633-653.

[21] HITT M A, BIERMAN L, UHLENBRUCK K, et al. The importance of resources in the internationalization of professional service firms: the good, the bad, and the ugly[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(6):1137-1157.

[22] 高照军, 蒋耘莛. 内向型创新、国际化与创新绩效的关系研究[J]. 统计研究, 2016, 33(11)63-70.

[23] CHILD J, RODRIGUES S B. The internationalization of Chinese firms: a case for theoretical extension[J]. Management & Organization Review, 2005, 1(3):381-410.

[24] 乔友庆.国际化程度与产品差异化能力对厂商绩效之影响——台湾大型制造厂商之实证研究[D].台湾:台湾政治大学,2002.

[25] ZOOK C, ALLEN J. Profit from the core: growth strategy in an era of turbulence [M].Cambridge:Harvard Business School Press, 2001.

[26] BAKKER R M, KNOBEN J. Built to last or meant to end: intertemporal choice in strategic alliance portfolios[J].Organization Science, 2014,26(1):256-276.

[27] ZAJAC E J, KRAATZ M S, BRESSER R K F. Modeling the dynamics of strategic fit: a normative approach to strategic change[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(4):429-453.

[28] KOTABE M, DUNLAP-HINKLER D, PARENTE R, et al. Determinants of cross-national knowledge transfer and its effect on firm innovation[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(2):259-282.

[29] WAN W P. Country resource environments, firm capabilities, and corporate diversification strategies[J]. Social Science Electronic Publishing, 2010, 42(1):161-182.

[30] 陈立敏, 刘静雅, 张世蕾.模仿同构对企业国际化绩效关系的影响——基于制度理论正当性视角的实证研究[J].中国工业经济,2016(9):127-143.

[31] TUNG R L. The human resource challenge to outward foreign direct investment aspirations from emerging economies: the case of China [J]. International Journal of Human Resource Management, 2007, 18(5):868-889.

[32] 邓新明, 熊会兵, 李剑峰,等. 政治关联、国际化战略与企业价值——来自中国民营上市公司面板数据的分析[J].南开管理评论, 2014, 17(1):26-43.

[33] SHAVER J M. Accounting for endogeneity when assessing strategy performance: does entry mode choice affect FDI survival[J]. Management Science, 1998, 44(4):571-585.

[34] BROUTHERS K D, BROUTHERS L E, WERNER S. Real options, international entry mode choice and performance[J].Journal of Management Studies, 2008, 45(5):936-960.

[35] 温忠麟, 侯杰泰, 张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005, 37(2):268-274.

[36] TIHANYI L,GRIFFITH D A,RUSSELL C J.The effect of cultural distance on entry mode choice, international diversification, and MNE performance: a meta-analysis [J]. Journal of International Business Studies, 2005, 36(3): 270-283.

[37] HITT M A, HOSKISSON R E, KIM H. International diversification: effects on innovation and firm performance in product-diversified firms [J]. Academy of Management Journal, 1997, 40(4):767-798.