0 引言

面对新常态下经济发展需要,以及当前依然严峻的生态环境现实,如何基于有限资源空间寻找最优产业空间配置方式,促进绿色全要素生产率不断提升,成为经济高质量发展背景下的重要议题。作为典型,以制造业集聚为代表的产业空间发展范式能够为一定地缘范围内的企业共享创新技术利好、共担产品运输成本、互通相关技术与管理知识搭建桥梁,为绿色全要素生产率提升提供渠道。近年来,因市场经济发展、地方政府政绩比较需求引致产业园区填鸭式涌现,聚而不集的拥挤效应使制造业集聚向绿色全要素生产率提升的机制路径逐渐失灵[1],由此以制造业集聚的“单一绿色引擎”驱动难以为继。考虑到制造业集聚发展过程中往往伴随城市化建设,城市化自身又是整合“经济-社会-环境”三维主体的重要空间载体[2]。因此,城市化建设能否作为制造业集聚的补充手段,成为促进地区绿色全要素生产率增长的新动力值得思考。

现有文献研究表明,制造业集聚与城市化互动协同的确具有“1+1>2”的效果。具体来说,就制造业集聚而言,一方面,制造业主体通过与城市空间载体互动及城市化融合,加速自身从单一生产园区向集生产、服务、消费于一体的综合生态社区嬗变[3];另一方面,城市化天然携带的新兴活力将激励集聚企业厚植于价值链两端,由此产业创新活力得到激发,低利褐色生产得以缩减,产业“细胞”重焕生机[4],城市绿色全要素生产率得到提升。就城市化而言,一定地理空间范围内的制造业集聚兴盛将为城市注入活力,使城市自组织恢复能力增强,潜在内生活力焕发,因而城市绿色全要素生产率得以间接改善[5]。可见,从一定程度上来说,“以产兴城,以城助产”的双向协同路径能够为绿色全要素生产率提升提供切实保证,为考察制造业与城市化协同对城市绿色全要素生产率的影响提供启示。然而,归因于产业结构调整、经济阶段转换以及驱动发展模式更替[6],制造业集聚与城市化协同极易出现失衡。那么,非协调协同驱动情境下,期望的双轮驱动绿色全要素生产率激励机制是否会因此失灵?此外,伴随城市扩容与产业链延伸引致的要素梯度扩散和邻近辐射[7],绿色全要素生产率是否存在空间关联?制造业集聚与城市化互动对邻近地区绿色生产又会造成何种溢出影响?最后,不同城市行政地位、资源禀赋与经济发展阶段存在差异[8],那么是否所有城市都可以通过制造业集聚与城市化协同促进地区内和地区间绿色全要素生产率提升?

如前文所述,既有研究往往忽视了失衡状态下制造业集聚与城市化互动对绿色全要素生产率的影响,也缺乏对要素空间流动情境下不同类型城市制造业集聚与城市化互动协同的深入探讨。上述答案的缺失既不利于全面考察制造业集聚与城市化协同驱动绿色全要素率增长路径,也不利于相关区域具体政策制定。因此,本文从制造业集聚与城市化协同视角并基于协调、非协调以及空间溢出3种情境,重点探讨制造业集聚、城市化协同与绿色全要素生产率增长之间的关系。在梳理制造业集聚与城市化协同对绿色全要素生产率影响的基础上,本文基于2004—2017年中国内地261个地级市数据,采用面板门槛模型与动态空间效应分解模型,实证考察制造业集聚与城市化协同对城市绿色全要素生产率的影响效应。边际贡献在于:第一,本文基于制造业集聚与城市化协同的非协调性特点,讨论是先“筑巢引凤”发展城市化,还是先“引凤”再“筑巢”发展制造实体的问题,对于当前大力推进城市化发展的地方政府具有很强的参考性;第二,本文从中心城市的极化效应与扩散效应出发,分析中心城市和非中心城市制造业集聚与城市化协同的绿色全要素生产率特点及逻辑,对当前区域一体化背景下,科学地实现城市群大中城市协同分工,共助绿色全要素生产率增长具有启示作用。

1 机制分析与研究假设

1.1 制造业空间集聚布局对绿色全要素生产率影响的内在机制

得益于经济体制不断完善与时代发展的客观要求,以制造业集聚为代表的实体产业获得了长足进步。一方面,集聚布局作为链接企业与市场的中间制度安排,在促进企业内部与业间良性竞争,提高资源配置效率,激发工艺与管理渐进式创新方面具有积极作用;另一方面,集聚使产品与服务交易频率提高,同时技术与管理人员带来的显性和隐性知识流动[9]为企业主体营造了极佳的创新生态环境。但值得注意的是,集聚规模扩大会引致能源消耗增加,导致污染集中排放。尽管由集聚布局带来的技术创新补偿可以明显改善因集聚引致的环境恶化与资源消耗问题,但考虑到绿色成果转化存在生命周期,集聚外部性经济效果亦受制于园区成长时间的约束。由此,制造业集聚促进绿色全要素效率提升,实现对“经济发展制约-资源环境约束”的双解锁具有前提条件。因此,本文提出以下假设:

H1:适度集聚规模下,制造业集聚能够实现对经济标矢与资源约束的双重解锁,促进城市绿色全要素生产率提升。

1.2 城市化水平提升对绿色全要素生产率影响的内在机制

基于新常态背景并结合中国城乡二元经济的特殊国情,借力城市化发展,逐步释放经济潜在动能,对于助推产业转型升级,缩短城乡发展差距,改善资源配置效率,提升地区全要素生产率具有积极意义。具体来说,城市化可以从经济、空间、社会、人口四维角度对绿色全要素生产率产生积极影响[10]。首先,经济城市化蕴藏的雄厚动能将推动城市产业新旧更替,新旧动能转换带来的技术革新、管理转化与观念转变使企业在资源瓶颈下,使产能扩容与生态负向作用梯度减弱,因而绿色全要素生产率得以提高;其次,空间城市化将使土地得到集约利用,物力得到集成统筹,污染得到集中处理,从而在有限空间下实现经济—环境—空间三维平衡,生态机制高度协调;第三,社会城市化将使新晋城市人口获得更多教育资源和更稳定的发展环境,长期来看,城市人力储备得以厚植,绿色技术与绿色管理人才得以创新孵化;第四,人口城市化促进集约化生产和资源高效整合,分散式褐色生产更加趋于凋零。

然而,伴随城市化发展进程,因城市化引致的污染增加,能耗增大等“城市病”不可忽视[11]。首先,受过去唯“GDP数量”优先的影响,长期以来的粗放式外延城市化道路使生态环境问题症结愈发凸显,经济城市化可持续性质量堪忧;其次,伴随城市化进程演进,新晋城市人口将引发系列挑战。这既体现在新晋人口增多、住房不足、就业不充分与城乡二元融合价值匹配较弱方面,亦体现在人口扎堆、市区空间狭小、交通拥挤与城市生活环境质量下降方面。上述问题引起外部环境失衡,为绿色全要素生产率提高蒙上“不确定性”阴影;第三,伴随城市化发展,新城拔地而起的空间扩张成为客观趋势,而归因于新城建设仓促引致的公共交通不便、基础服务设施不成熟、产品销售市场不邻近等系列问题,仅靠市场力量希冀相关产业“用脚投票”落地新城并不现实。同时,由于城市化推进伴随官员任职的政治周期往复,新城建设能否一以贯之地推进,并最终成长为绿色增长极点存在未知。由此,本文提出以下假设:

H2:归因于城市病症结,缺乏质量落实的城市化推进对绿色全要素生产率提升产生抑制作用。

1.3 制造业集聚与城市化协同互动对绿色全要素生产率影响的内在机制

1.3.1 制造业集聚与城市化互动协同促进绿色全要素生产率提升的内在机制

以制造业集聚促进绿色全要素生产率提升,城市化协同作用集中反映为以下3点:首先,城市化可以提高居民收入,增强整体社会购买力,为集聚企业提供可观的潜在市场收入来源,如此一来,集聚稳态的稳健性与可持续性增强,通过集聚形成与溢出的绿色全要素生产率提升由此得到维续;其次,一方面,城市化引致的新城区发展给集聚企业提供良好的发展空间,集聚企业可以借城市化“东风”迅速布局经济活动,快速实现集聚经济。另一方面,伴随人才引进与资金聚集,集聚企业不仅可以获得充足的技术与管理人才,而且可以较为便捷地获取借贷资金,从而为推行绿色生产创造先验条件;再次,城市化带来现代服务业体系发展与完善,可以辅助并促使集聚企业将相关褐色生产与低利活动外包。城市化与集聚企业互动在推动相关制造企业重构生产要素的同时,还能促使集聚企业集中优势生产要素,实现有限资源空间的产能最优,且能耗最小、污染最低,由此在实现价值链构建的同时,对创新约束、环境载荷的双重约束进行解锁。

就城市化促进绿色全要素生产率提升而言,制造业集聚协同作用集中反映在以下3点:首先,伴随集聚规模扩大,大量新兴制造企业为城市财政收入贡献良多,如此一来,城市化过程中易缺乏的公共资金缺口便可能得到填补,政府引导的绿色公共工程得以更快落地;其次,制造企业集聚发展带来的绿色技术与管理知识溢出可以显著改变既有企业的生产观念,推动绿色生产[12]。同时,因企业集聚产生的技术转移和成果转化将为城市化过程中农业产业化与现代化提供较大帮助,促使农业这一重要绿色经济主体在集聚企业与城市化互动过程中不被忽视,使以人为核心的城市化绿色价值理念得以推行;第三,集聚创新发展带来的新能源、新材料不仅可以有力降低城市化过程中的耗材成本支出,同时可以有效降低能耗、水耗,实现污染减排,使城市化促进绿色全要素生产率提升得以更好地实现。由此,本文提出以下假设:

H3:协调情境下制造业集聚与城市化协同促进绿色全要素生产率提升。

1.3.2 非协调情境下,制造业集聚与城市化互动协同提升绿色全要素生产率的失灵机制

相较于制造业集聚及城市化单极驱动,制造业集聚与城市化互动协同有力地弥补了单极支撑的缺陷,实现以“产城融合”为标矢的绿色全要素生产率双轨发展路径。但应当注意的是,通过制造业集聚与城市化双轮驱动实现绿色全要素生产率增长应以两者线性协调为基本前提,一旦两者步调出现非一致性趋势,期望的双轨并进实现绿色全要素生产率提升的路径机制便会失灵。

具体来说,当集聚规模与城市化步调不一致时,城市化便无法及时为集聚企业提供物力、人力以及匹配性消费市场,集聚外部经济的可持续性将不再稳定。此外,集聚规模扩大引致的冗余结构将导致能耗与污染增多等褐色经济问题[13],当两期问题累加时,依靠制造业与城市化互动协同而实现绿色全要素生产率提升的期望路径便会失灵。一旦城市化发展不再与制造业集聚活动互动匹配,追求数量为标矢的新城发展将失去实体产业的支撑保护,从而丧失核心产业支撑,公共资金匮乏、人才流动频繁、集约化生产断裂等问题都将凸显。此时,再继续推进城市化,扩张土地空间并增加新晋城市人口均无益于动能转换与经济腾笼换鸟,绿色全要素生产率增长只会有量无质。基于此,本文提出以下假设:

H4:非协调情景下,制造业集聚与城市化互动促进绿色全要素生产率提升的激励机制将会失灵。

1.4 空间溢出情境下制造业集聚与城市化协同互动的绿色全要素生产率影响机制

根据极化效应与扩散效应理论,一定区位的制造业集聚与城市化互动高度协调能够促使该城逐渐吸引周边要素集中,进而成为绿色全要素生产率增长中心。伴随时间周期引致的市场饱和、企业拥挤与产业兴衰等多重约束,极中心城市内部向外围城市扩散资本、人力与相关技术要素将无可避免。 诚然,由中心城市扩散技术、人才要素,外围城市回流劳力与自然资源双向要素流动模式可以为两地区实现优势互补创造机遇,实现中心城市非核心功能“疏解”,使外围城市绿色生产效率提升。但考虑到不同城市绿色发展水平差距,逆向涌入绿色中心城市的相关要素能否导致中心城市制造业集聚与城市化稳态发生失衡[14],最终引发绿色全要素增长率提升机制中断有待商榷。基于此,本文提出以下假设:

H5:伴随制造业集聚与城市化协同互动发展带来的要素区域间流动,邻近地区绿色全要素生产率受到正向溢出的影响。

H6:外围地区要素流入会引致中心城市制造业集聚与城市化发展稳态失衡,进而导致绿色全要素生产率提升机制中断,以及期望的绿色全要素生产率促进效应减弱。

2 研究设计、模型构建与变量解释

2.1 实证模型构建

2.1.1 协调、非协调情境下制造业集聚与城市化协同互动的绿色全要素产率机制检验模型

机制分析表明,通过制造业集聚与城市化协同互动弥补单极支撑的不足,进而实现绿色全要素生产率增长的关键在于集聚程度与城市化进程互动协同。因此,本文采用能够捕捉协同差异特点的门槛模型,有效分析协调与非协调情境下制造业集聚和城市化互动对绿色全要素生产率的影响。具体模型如下:

lnGreenit=β0+α1lnAggit×Urbanit(0<Urbanit<λ)+α2lnlnAggit×Urbanit(Urbanit≥λ)+α3lnAggit+α4Urbanit+α5lnControlsit+δTi+εit

(1)

lnGreenit=β0+θ1lnAggit×Urbanit(0<Aggit<ξ)+θ2lnlnAggit×Urbanit(Aggit≥ξ)+θ3lnAggit+θ4Urbanit+θ5lnControlsit+δTi+εit

(2)

其中,式(1)考察的是以城市化为门槛变量时,制造业集聚与城市化互动对绿色全要素生产率的影响;式(2)考察的是以制造业集聚程度为门槛变量时,制造业集聚与城市化互动对绿色全要素生产率的影响。具体变量上,Greenit表示绿色全要素生产率,Aggit为制造业集聚水平程度,Urbanit为城市化发展水平。lnAggit×Urbanit是一种半弹性系数交互项,表示制造业集聚与城市化互动;α1、θ1分别表示协调情境下,制造业集聚与城市化协同对绿色全要素生产率增长的贡献;α2、θ2则分别表示非协调情境下,制造业集聚与城市化协同对绿色全要素生产率的影响;λ和ξ分别表示城市化以及制造业集聚程度的门限值;Controlsit表示选取的系列外生控制变量;δTi表示不随时间变化与空间差异比较的固定效应;εit表示其它随机误差影响;下标i和t(2004年,…,2017年)分别表示选取的第i个城市与第t年。

2.1.2 空间溢出情境下,制造业集聚与城市化协同互动的绿色全要素生产率机制检验模型

由于城市制造业集聚和城市化互动存在极化与扩散的循环特点,为考察绿色全要素生产率的空间回波与空间溢出作用,本文拟从时空双重视角,将滞后一期的绿色全要素生产率引入模型,构建动态空间杜宾模型,具体公式如下:

lnGreenit=ζ0+ρ∑jWijlnGreeni,t+ζ1lnGreeni,t-1+ζ2∑jWijlnGreeni,t-1+φ1lnAggit×Urbanit+φ2lnAggit+φ3Urbanit+φ4lnControlsit+φ5∑jWijlnAggit×Urbanit+φ6∑jWijlnAggit+φ7∑jWijUrbanit+φ8∑jWijlnControlsit+δTi+εit

(3)

其中,ρ衡量绿色全要素生产率的空间自相关效应,ζ1衡量绿色全要素生产率的时间依赖效应,ζ2衡量绿色全要素生产率的空间依赖效应,两者共同组成绿色全要素生产率的时空效应;φ1、φ2、φ3分别从区域内视角,衡量制造业集聚和城市化单极支撑与双轮驱动对绿色全要素生产率的影响;φ5、φ6、φ7则分别从区域间视角,衡量制造业集聚与城市化单极支撑与双轮驱动对绿色全要素生产率的影响;Wij是空间杜宾模型的权重矩阵,∑jWij反映地区i与其它地区间的空间联系(体现在人力、资金与技术等)。

2.2 变量选取与数据处理

2.2.1 被解释变量:绿色全要素生产率测度(Greenit)

区别于全要素生产率,绿色全要素生产是一种兼顾经济产出数量与生态环境质量的综合性指标。本文借鉴Oh[15]的全局参比Malmquist-Luenberger指数设计,分别以全市全社会固定资产存量(亿元,借鉴张军等[16]的存量计算方法)、全市社会从业人员数(万人)与全市全年用电量(万kwh)作为资本投入、劳动力投入与能源投入,以平减后的全市生产总值(亿元)为期望产出,以全市工业废水排放量(万t)、全市工业烟尘排放量(t)与全市工业SO2排放量(t)为非期望产出,先验设定为规模报酬不变的情况,综合SBM方向距离函数与超效率DEA范式,最终对第i市绿色全要素生产率进行计算度量,具体如下:

(4)

式(4)中,Score是全局参比的DEA效率得分;x、y、b分别表示投入、期望产出与非期望产出;GTCit表示绿色全要素生产率分解中的技术层面,GECit则表示绿色全要素生产率分解中的效率层面。

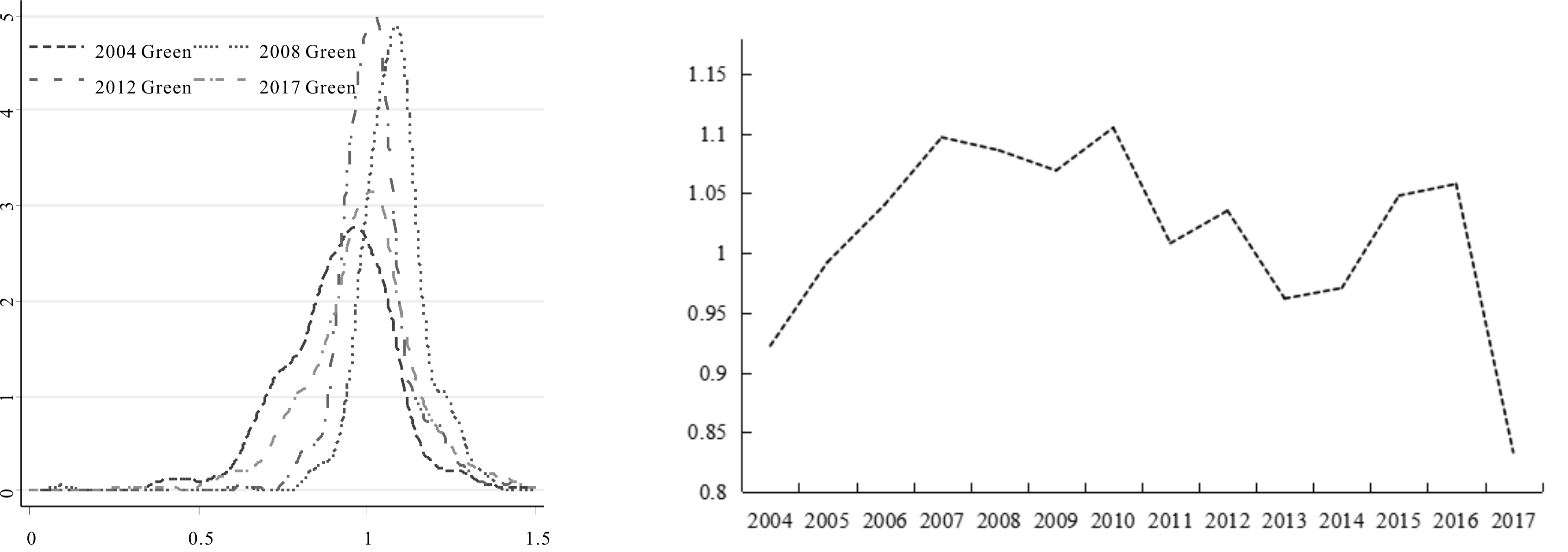

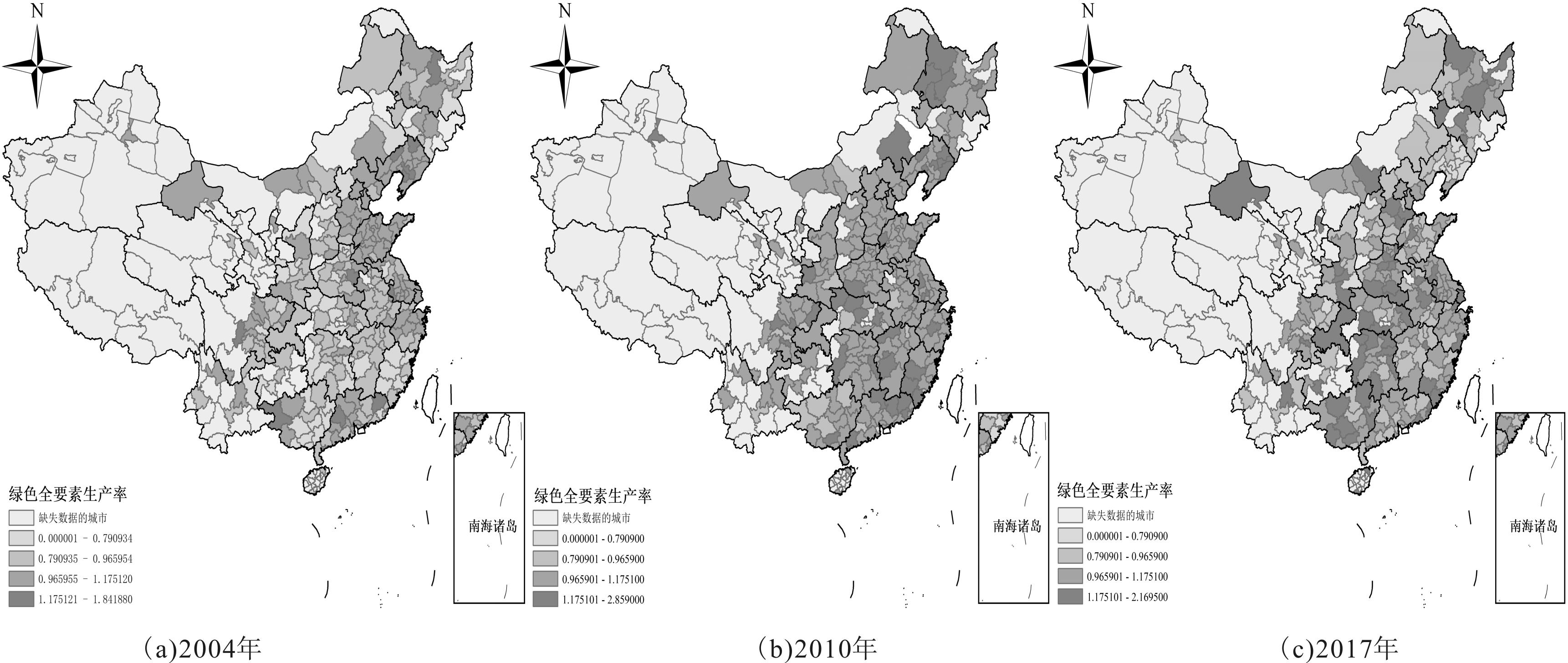

图1、图2和图3为2004-2017年全国绿色全要素生产率核密度图、时间趋势图及空间分布变化图。基于不同类型图形变化轨迹,可以发现14年间绿色全要素生产率变化趋势与特点。首先,核密度波峰(图1)在2004-2017年先右移后左迁,表明近年来绿色全要素生产率提升正在放缓(图2呈现下降的时间趋势、图3(c)中2017年绿色全要素生产率提升趋势明显放缓,表现为颜色变浅);其次,核密度曲线“倒U形”分布情况一直没有改变,说明我国绿色全要素生产率不均衡发展现象依然存在(图3图反映当前“东强西弱”的格局并没有明显改善);再次,核密度曲线右端拖尾现象并不明显,说明近年来我国区域间绿色全要素生产率差距正逐步缩小。考虑到近年来总体区域绿色全要素生产率增速放缓(图2趋势下降),如何遏制绿色全要素生产率下降势头,并进一步促进区域间绿色全要素生产率协调发展,是目前亟需解决的问题。

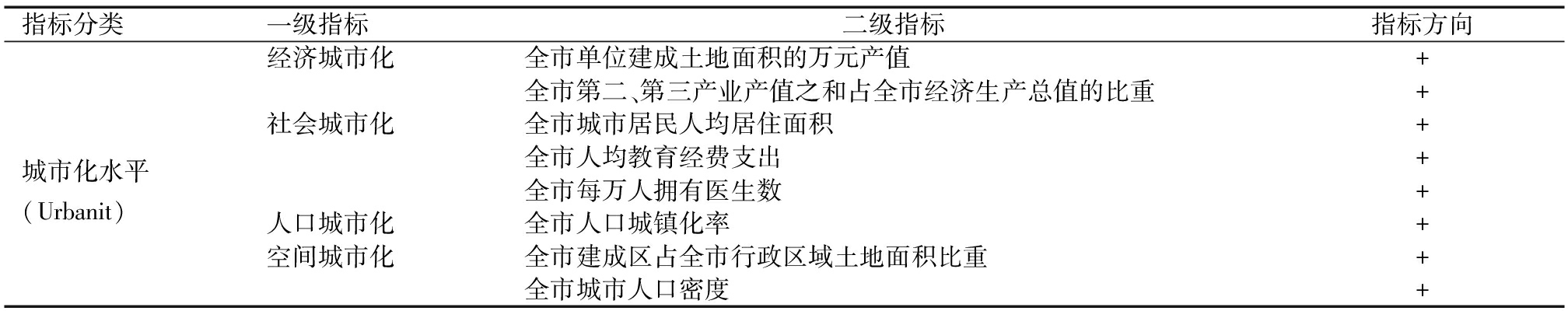

2.2.2 核心解释变量:城市化水平测度(Urbanit)

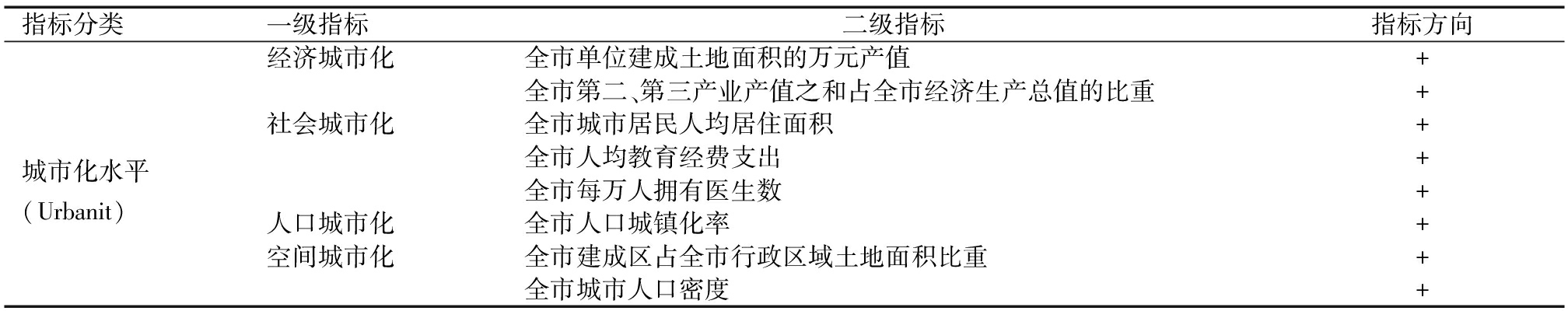

由于城市化涉及经济、社会、人口、空间等视角,仅采用单一指标架构并不全面,因此,综合借鉴伍先福[17]的设计方法,基于经济、社会、人口、空间4个维度建立复合指标体系(见表1)。在实际测度时,计算过程分为3步:第一,考虑到时间区段差异性,利用熵值赋权法逐年确定二级指标权重;第二,使用阈值法对二级指标数据作标准化处理;第三,利用历年二级指标权重乘以二级指标标准化数据,最终汇总得到各地城市化综合得分。

表1 城市化水平指标构成

指标分类一级指标二级指标指标方向经济城市化全市单位建成土地面积的万元产值+全市第二、第三产业产值之和占全市经济生产总值的比重+社会城市化全市城市居民人均居住面积+全市人均教育经费支出+城市化水平(Urbanit)全市每万人拥有医生数+人口城市化全市人口城镇化率+空间城市化全市建成区占全市行政区域土地面积比重+全市城市人口密度+

2.2.3 核心解释变量:制造业集聚水平测度(Aggit)

受制于相关产值数据可得性,为更好地反映制造业集聚天然具有的劳动力凝聚、专业化生产与市场集中等特征,本文借鉴原毅军与郭然[18]的做法,采用城市制造业就业人数计算所得的区位商指数进行衡量,如式(5)所示。

(5)

其中,L制造业,it表示i地区第t年的全市制造业从业人数,Lit表示i地区的全市就业总人数,H制造业,t表示全国第t年制造业总人数,Ht表示全国就业总人数。

2.2.4 控制变量与空间权重测度(Controlsit)

控制变量选取上,参照陈阳等[1]、Sinclair等[6]的研究设计,本文选取人力资本储备水平、人均生产总值等7个控制变量,测度方法及其与绿色全要素生产率的预期关系如表2所示。此外,空间权重矩阵则借鉴张学良[19]的设计,采用经济—地理综合嵌套空间权重矩阵,控制变量与空间权重测度方法如表2所示。

表2 控制变量指标

变量变量名称符号测度方式人力资本储备Human全市每万人中大专以上学历的人数人均生产总值Pgdp全市每万人拥有的生产总值市场自由度Market(全市生产总值─全市预算内财政支出)/全市生产总值控制变量政府干预程度Government全市预算内的一般性财政支出/全市生产总值地方禀赋结构Talent全市城市资本存量/全市劳动力就业人数地方产业结构Structure全市第三产业增加值与第二产业增加值之比地方外资依赖程度Investment全市实际利用外商投资额占当地生产总值之比权重矩阵嵌套权重矩阵W采用不同地区间人均GDP与球面距离复合矩阵加权,建立经济-地理综合嵌套距离矩阵

2.2.5 数据来源与数据处理

剔除数据缺失城市与合并的非连贯城市后(如巢湖、莱芜),本文选取中国内地261个地级城市作为实证研究对象,数据来自历年《中国城市统计年鉴》、直辖、省辖市统计年鉴与EPS数据库。时间跨度上,鉴于数据可获取性与完整性,选取2004—2017年截面长度作为观测区间。数据处理上,本文已先行使用GDP平减指数与固定资产平减指数分别对投入类指标和产出类指标进行平减化处理。此外,为避免异方差带来的有偏性结果,已先行对所有变量作对数化处理。最后,由于城市化(Urbanit)数据存在负值缺失问题,故未采取对数化处理。

3 实证结果与分析

3.1 平稳性分析

为避免潜在虚假回归引致的结果有偏性误差,本文分别使用HT面板单位根检验与Kao面板协整分析进行平稳性检验。检验结果表明,核心参数变量一阶单整且变量间存在长期协整关系,因此待估模型构建合理,不存在非平稳数据问题。

3.2 制造业集聚与城市化协同互动对绿色全要素生产率影响的机制检验

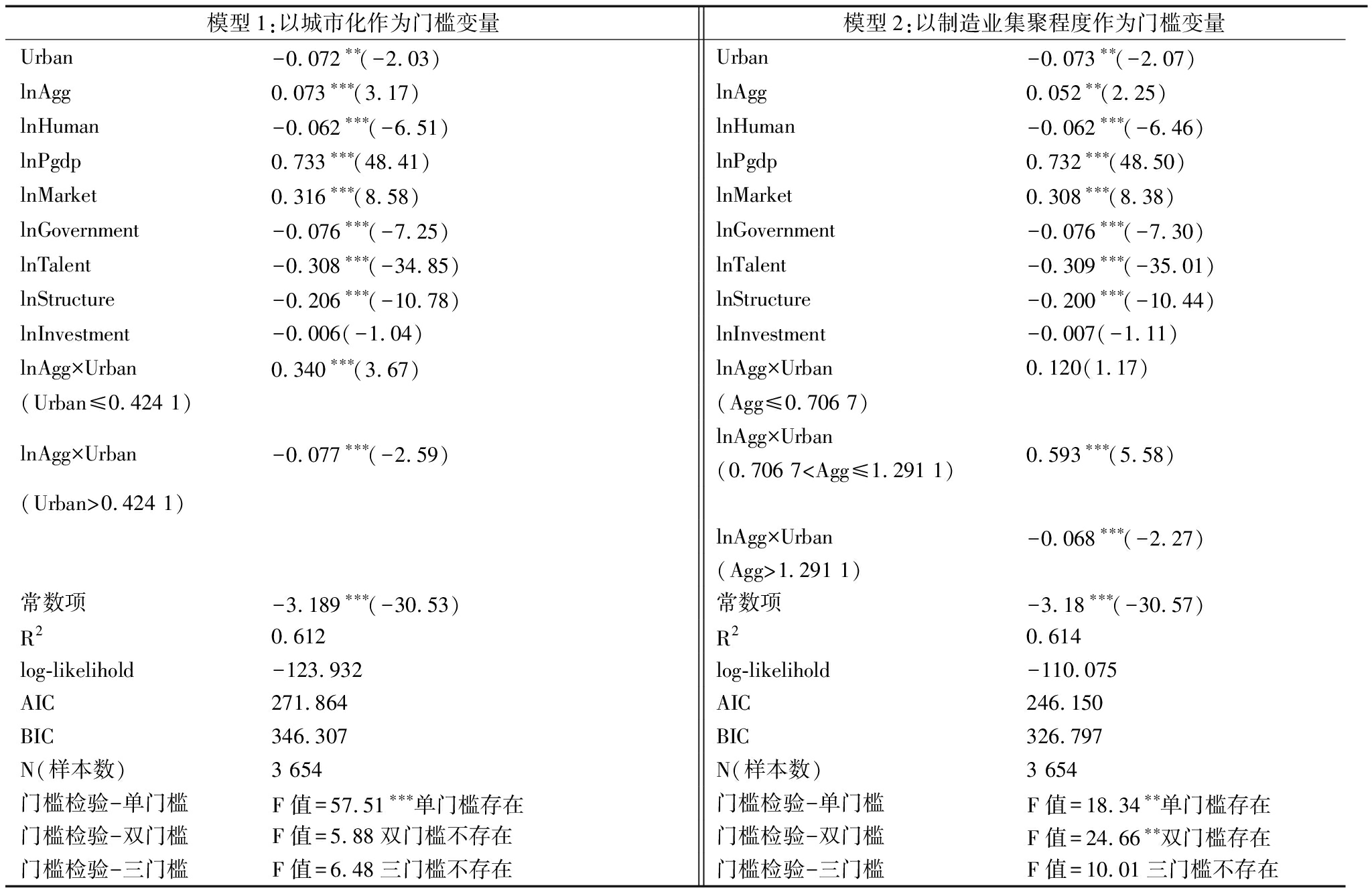

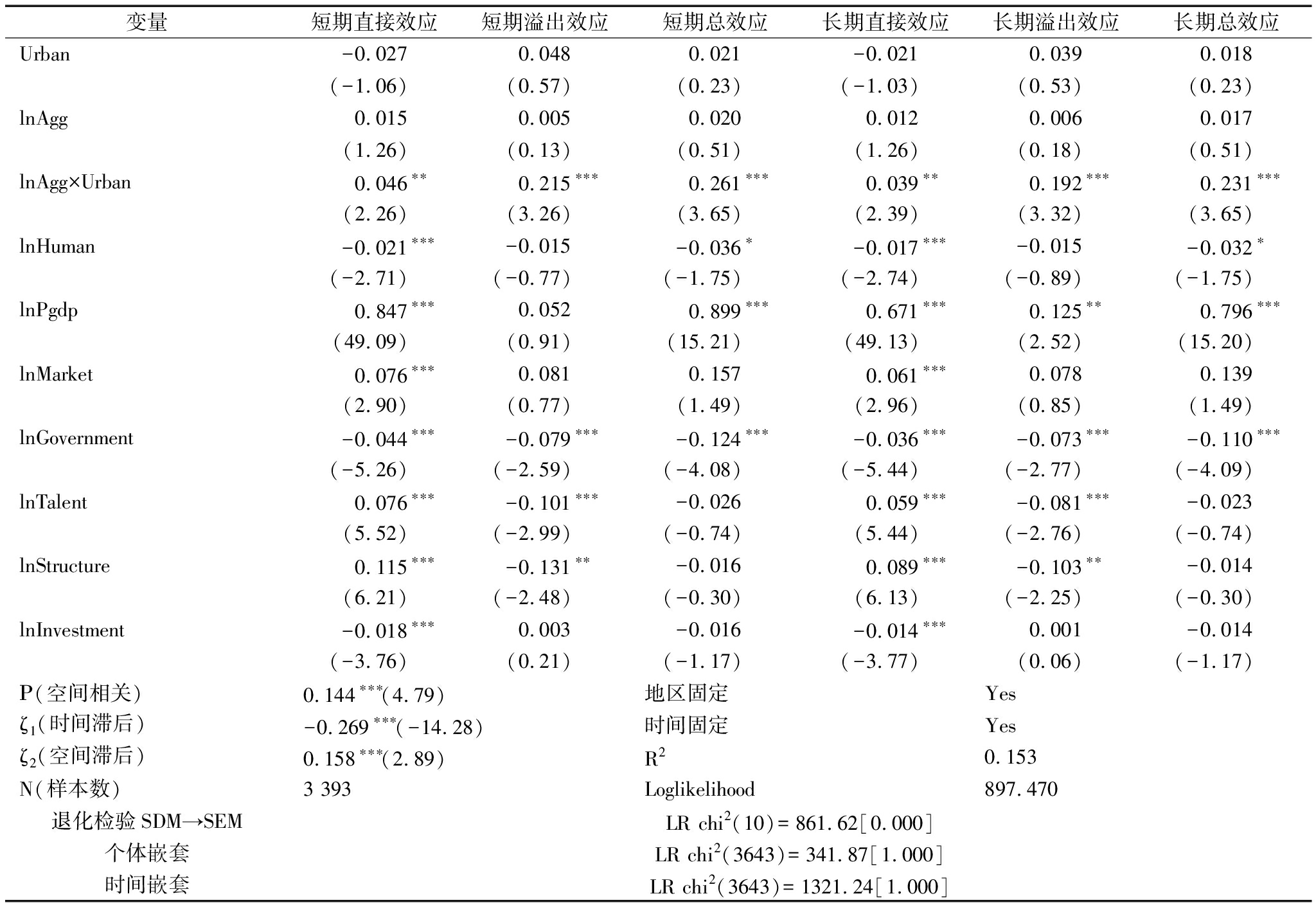

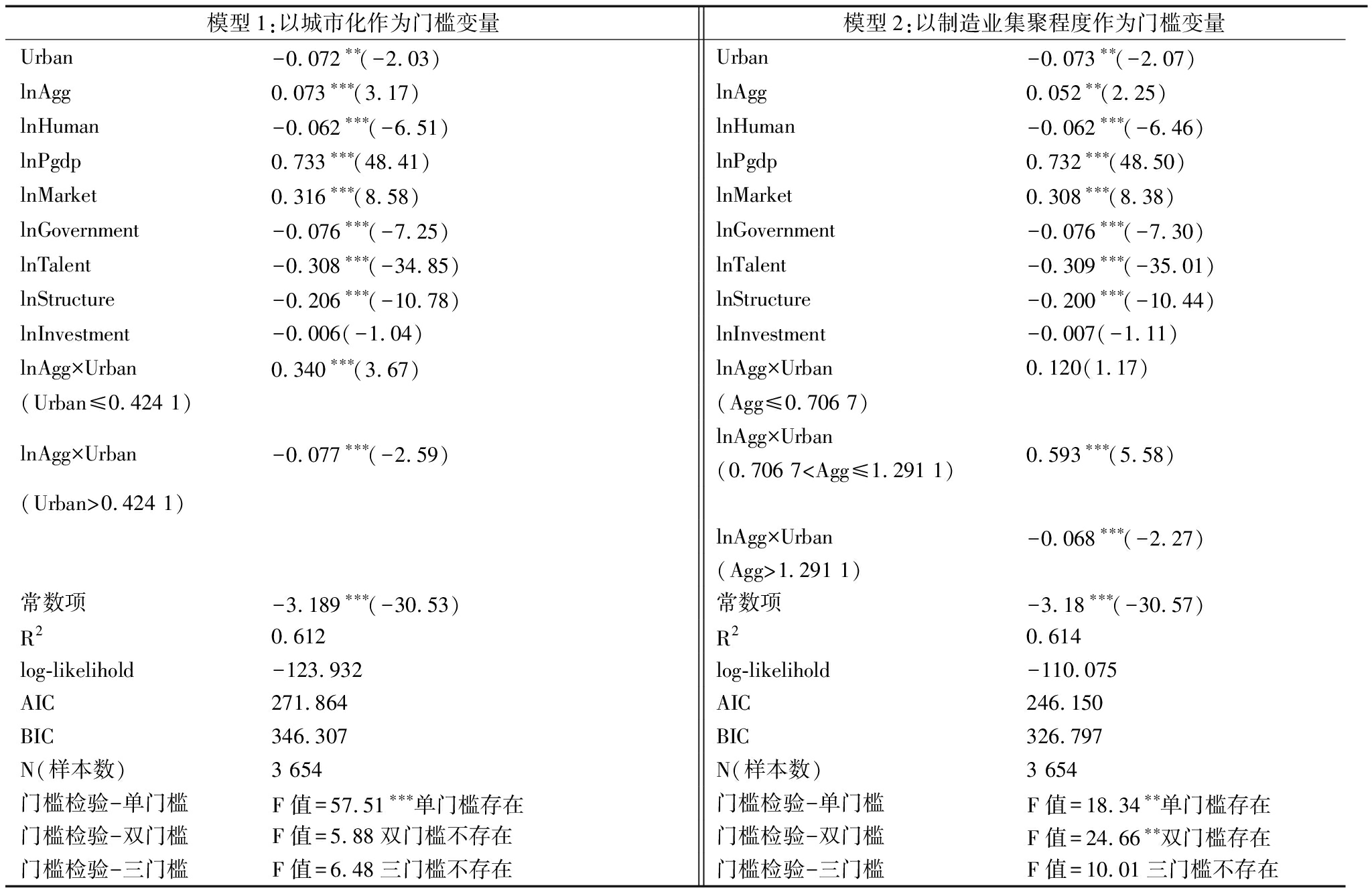

为了说明协调、非协调情境下制造业集聚与城市化互动的绿色全要素生产率差异,本文分别给出以城市化(模型1)与制造业集聚程度(模型2)作为门槛特征的估计结果(见表3)。

3.2.1 单极作用还是双轮驱动?制造业集聚与城市化协同模式选择

首先,观察表3估计结果可知,制造业集聚(lnAgg)显著促进城市绿色全要素生产率提升,而城市化发展(Urban)抑制了绿色全要素生产率提升。上述结果的背后逻辑可能在于,当前注重生态环境与经济发展并重的质量型城市化还未展现出应有的效力,而以数量发展为标矢的粗犷型城市化却野蛮生长,此时,城市化推进抑制了城市绿色全要素生产率提升,由此H2得到验证。反观制造业,由于制造实体依然是绿色生产的重要主体,适度集聚带来的集约生产与技术溢出可以充分释放绿色潜能,改善资源配置效率,因而城市绿色全要素生产率得以上升,由此H1得到验证。其次,对比制造业集聚与城市化双轮驱动(lnAgg×Urban)对绿色全要素生产率的影响系数可以发现,相比于单极支撑的发展模式,协同情境下城市绿色全要素生产率提升作用更加显著,表明双向协同发展路径不仅为弥补单极中心的绿色全要素生产率缺陷搭建了桥梁,而且间接实现了制造业集聚与城市化的优势要素互补,有效融合了制造业与城市化绿色发展的软硬件实力,达到了“1+1>2”的制胜效果。

3.2.2 非协调情境下,制造业集聚与城市化协同互动的绿色全要素生产率机制检验

由表3门槛数量检验结果发现,以城市化作为门槛变量时(模型1),单门槛F值检验在1%水平下显著,说明制造业集聚与城市化互动对绿色全要素生产率的影响存在非线性特点。也就是说,非协调协同情境下,制造业集聚与城市化互动对绿色全要素生产率的影响机制客观存在。观察具体门槛系数发现,当城市化水平(Urban)低于0.424 1时(视为协调协同),制造业集聚与城市化的互动系数(lnAgg×Urban)在1%水平上显著为正;当城市化水平(Urban)高于0.424 1时(视为非协调协同),制造业集聚与城市化的互动(lnAgg×Urban)系数由正转负。协同激励机制失灵表明,适度的城市空间扩张与非农人口转化可以与实体产业发展遥相呼应,促进地区绿色全要素生产率快速提升。但如果城市化过分追求速度而忽视了地区制造实体的质量支撑,那么空有高楼却无人烟的畸形形态将成为现实,期望的绿色全要素生产率激励机制亦会失灵。由此,基于城市化角度的H3和H4得到验证。

当以制造业集聚程度作为门槛进行回归估计时发现(模型2),首先,单双阶门槛的检验F值皆在1%水平上显著,意味着制造业集聚与城市化互动存在双阶制造业集聚程度门槛,非协调协同情境下,制造业集聚与城市化互动对绿色全要素生产率的影响机制客观存在。其次,观察门槛系数发现,当制造业集聚水平(Agg)低于0.706 7时,制造业集聚与城市化互动系数(lnAgg×Urban)为正但并不显著(视为非协调协同),表明尚处于发展初期的制造业集聚生产活动还未能释放规模经济与外部经济利好,此时,集聚与城市化互动并不足以促进城市绿色全要素生产率上升;当制造业集聚水平(Urban)跨越0.706 7,并处于(0.706 7,1.291 1]这一区间时(视为协调协同),制造业集聚与城市化互动(lnAgg×Urban)系数不仅显著为正,且相对前期明显上升,表明适度的业态集聚规模与城市化良性互动有助于促进城市绿色全要素生产率上升;当制造业集聚程度超过1.291 1时,制造业集聚与城市化互动系数(lnAgg×Urban)由正转负(视为协调协同),说明过度集聚带来的褐色生产面占据了制造业集聚效应的主要部分,制造业过度集聚使自身要素配置效率下降,亦间接使城市化发展的绿色助推效应逐渐失效,导致两者非协调成为必然,期望的绿色全要素生产率激励机制由此出现失灵。综上,基于制造业集聚程度视角,H3和H4也得到验证。

观察控制变量系数发现:首先,人均生产总值显著为正,说明落实到人的经济增长是促进绿色全要素生产率上升的重要因素;其次,市场自由度水平显著为正,而政府干预程度显著为负,两者系数差异对比表明,决策部门并不能代替市场实现绿色全要素生产率提升,市场应在资源配置中起决定性作用;第三,人力资本储备水平显著为负,表明当前通过人才积蓄释放绿色技术与知识的路径体系尚未成熟;第四,地方禀赋结构水平显著为负,表明当前资本比重增大并没有带来切实的绿色全要素生产率增长,因此,如何制定相关补偿兜底机制,引导资本投向绿色技术与管理需要进一步规划;第五,地方产业结构水平显著为负,表明当前产业结构性更替引致的绿色衰减客观存在;第六,地方外资依赖程度系数方向为负但不显著,表明当前外资引入的“环境避难地”效应可能仍然存在。

表3 协调与非协调情境下制造业集聚与城市化协同互动的绿色全要素产率机制检验结果

模型1:以城市化作为门槛变量模型2:以制造业集聚程度作为门槛变量Urban-0.072∗∗(-2.03)Urban-0.073∗∗(-2.07)lnAgg0.073∗∗∗(3.17)lnAgg0.052∗∗(2.25)lnHuman-0.062∗∗∗(-6.51)lnHuman-0.062∗∗∗(-6.46)lnPgdp0.733∗∗∗(48.41)lnPgdp0.732∗∗∗(48.50)lnMarket0.316∗∗∗(8.58)lnMarket0.308∗∗∗(8.38)lnGovernment-0.076∗∗∗(-7.25)lnGovernment-0.076∗∗∗(-7.30)lnTalent-0.308∗∗∗(-34.85)lnTalent-0.309∗∗∗(-35.01)lnStructure-0.206∗∗∗(-10.78)lnStructure-0.200∗∗∗(-10.44)lnInvestment-0.006(-1.04)lnInvestment-0.007(-1.11)lnAgg×Urban0.340∗∗∗(3.67)lnAgg×Urban0.120(1.17)(Urban≤0.424 1)(Agg≤0.706 7)lnAgg×Urban-0.077∗∗∗(-2.59)lnAgg×Urban(0.706 70.424 1)lnAgg×Urban-0.068∗∗∗(-2.27)(Agg>1.291 1)常数项-3.189∗∗∗(-30.53)常数项-3.18∗∗∗(-30.57)R20.612R20.614log-likelihold-123.932log-likelihold-110.075AIC271.864AIC246.150BIC346.307BIC326.797N(样本数)3 654N(样本数)3 654门槛检验-单门槛F值=57.51∗∗∗单门槛存在门槛检验-单门槛F值=18.34∗∗单门槛存在门槛检验-双门槛F值=5.88双门槛不存在门槛检验-双门槛F值=24.66∗∗双门槛存在门槛检验-三门槛F值=6.48三门槛不存在门槛检验-三门槛F值=10.01三门槛不存在

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著,( )为t检验统计值,下同

3.3 空间溢出情境下制造业集聚与城市化协同互动的绿色全要素生产率影响机制检验模型

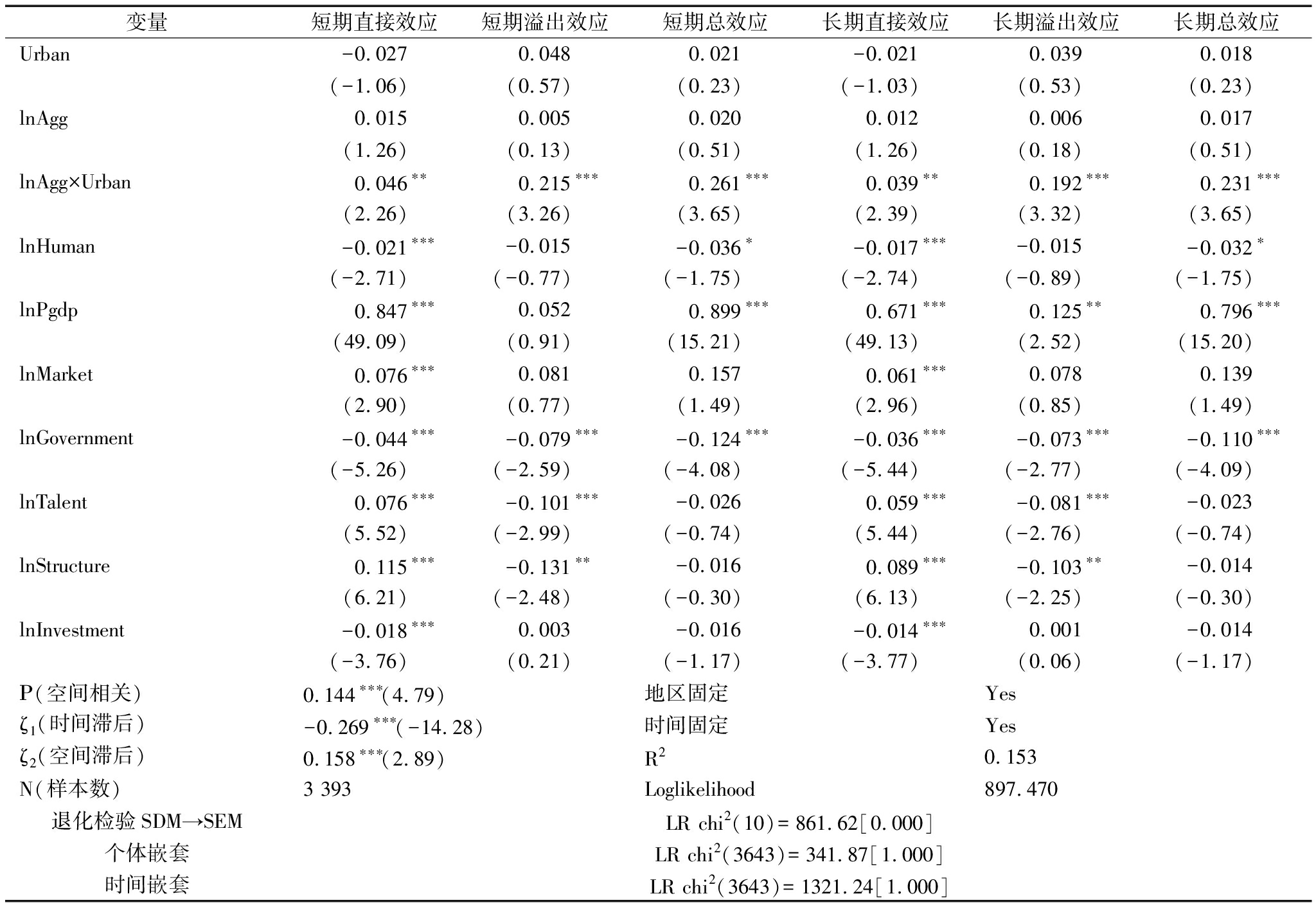

3.3.1 全样本视角下制造业集聚与城市化协同影响绿色全要素生产率的动态空间效应分解

(1)首先,基于时期权重截面转换(T=14年)并利用Moran指数方法检验发现:绿色全要素生产率的莫兰(G—Moran)值在1%水平上显著为正,也就是说,上述问题的空间相关性客观存在,使用空间实证是合理的;其次,分别基于LM-error和LM-lag检验发现,两种LM统计值皆在1%水平上显著,故形式上更具一般意义的空间杜宾模型(SDM)更为适用;第三,基于似然比参数检验(LR-test)发现,地区固定与时间固定的LR统计值皆在1%水平上显著,因而采用双固定的时空效应模型更为合适;第四,基于BIC与AIC信息准则发现:动态空间杜宾模型的BIC与AIC信息值更小,即采用动态空间计量模型的信息损失更少,故不含外生空间冲击的动态空间杜宾模型更为合适。此外,由于点估计下空间加权系数并不能将直接效应与溢出效应两种空间效应剥离,因此本文参照Lesage[20]的设计方法,对空间分解效应进行分析。其中,直接效应测度的是因本地自变量变化引致的本地区因变量变化,以及邻近地区空间外溢回传给本地区的回波影响;溢出效应测度的是其它地区自变量变化对本地区因变量的空间传导影响。具体效应分解结果如表4所示。

表4 全样本视角下制造业集聚与城市化协同影响绿色全要素生产率的动态空间效应分解

变量短期直接效应短期溢出效应短期总效应长期直接效应长期溢出效应长期总效应Urban-0.0270.0480.021-0.0210.0390.018(-1.06)(0.57)(0.23)(-1.03)(0.53)(0.23)lnAgg0.0150.0050.0200.0120.0060.017(1.26)(0.13)(0.51)(1.26)(0.18)(0.51)lnAgg×Urban0.046∗∗0.215∗∗∗0.261∗∗∗0.039∗∗0.192∗∗∗0.231∗∗∗(2.26)(3.26)(3.65)(2.39)(3.32)(3.65)lnHuman-0.021∗∗∗-0.015-0.036∗-0.017∗∗∗-0.015-0.032∗(-2.71)(-0.77)(-1.75)(-2.74)(-0.89)(-1.75)lnPgdp0.847∗∗∗0.0520.899∗∗∗0.671∗∗∗0.125∗∗0.796∗∗∗(49.09)(0.91)(15.21)(49.13)(2.52)(15.20)lnMarket0.076∗∗∗0.0810.1570.061∗∗∗0.0780.139(2.90)(0.77)(1.49)(2.96)(0.85)(1.49)lnGovernment-0.044∗∗∗-0.079∗∗∗-0.124∗∗∗-0.036∗∗∗-0.073∗∗∗-0.110∗∗∗(-5.26)(-2.59)(-4.08)(-5.44)(-2.77)(-4.09)lnTalent0.076∗∗∗-0.101∗∗∗-0.0260.059∗∗∗-0.081∗∗∗-0.023(5.52)(-2.99)(-0.74)(5.44)(-2.76)(-0.74)lnStructure0.115∗∗∗-0.131∗∗-0.0160.089∗∗∗-0.103∗∗-0.014(6.21)(-2.48)(-0.30)(6.13)(-2.25)(-0.30)lnInvestment-0.018∗∗∗0.003-0.016-0.014∗∗∗0.001-0.014(-3.76)(0.21)(-1.17)(-3.77)(0.06)(-1.17)Ρ(空间相关)0.144∗∗∗(4.79)地区固定Yesζ1(时间滞后)-0.269∗∗∗(-14.28)时间固定Yesζ2(空间滞后)0.158∗∗∗(2.89)R20.153N(样本数)3 393Loglikelihood897.470退化检验SDM→SEMLR chi2(10)=861.62[0.000]个体嵌套LR chi2(3643)=341.87[1.000]时间嵌套LR chi2(3643)=1321.24[1.000]

(2)首先,无论处于短期还是长期阶段,制造业集聚与城市化互动(lnAgg×Urban)的直接效应和溢出效应皆显著为正,表明制造业集聚与城市化互动一方面对区域内绿色全要素生产率提升贡献显著,另一方面两者协同互动能够促进区域间产能释放、产业价值链延伸与生产效率提高,引导地区间人才、资金与技术要素梯度转移,为区域间绿色动能释放与全要素生产率提高打通了道路,由此H5得到验证。不能忽略的是,无论是直接效应还是溢出效应,制造业集聚与城市化互动(lnAgg×Urban)的长期效应均小于短期效应,从一定程度上说明,虽然制造业集聚与城市化互动(lnAgg×Urban)带来的产能扩容、要素流动与生产效率提升能够为地区间实现优势互补创造机遇,但要素双向流动,尤其是人才、技术及资金流动和重组极可能导致绿色增长极城市制造业集聚与城市化互动(lnAgg×Urban)稳态微妙失衡,促使既有制造业集聚与城市化发展脱节,从而导致稳定的绿色全要素生产率增长机制发生中断。基于此,H6得到验证。其次,观察相关控制变量的空间效应分解系数可以发现:第一,虽然人力资本储备水平的长短期直接效应系数方向与平面维度估计结果一致,但其溢出效应系数并未通过显著性水平检验,说明通过厚植人力资源储备干预空间绿色全要素生产率并未出现一损俱损的局面,人力储备与创新融合可以按照既定路径继续发展;第二,尽管城市化的长短期直接效应系数与平面维度估计结果一致,但其溢出效应系数方向为正,表明城市化发展并不只存在抑制绿色全要素生产率的一面,其对敦促周边地区城市化与绿色协同发展,促进邻近地区绿色全要素生产率提升仍然起警示与示范作用;第三,尽管地区产业结构水平的长短期总效应方向与平面维度估计结果一致,但长短期直接效应系数显著为正且溢出效应系数显著为负,说明该地区产业结构兴替在促进区域内绿色全要素生产率增长的同时,对邻近地区绿色全要素生产率产生了抑制性空间影响;第四,尽管地方禀赋结构水平的长短期总效应方向与平面维度估计结果一致,但长短期直接效应系数显著为正、溢出效应系数显著为负,说明尽管区域内资本要素投入增加可以替代劳动投入促使绿色全要素生产率上升,但就区域间而言,资本要素的替代作用并不足以起到示范作用,因而邻近地区绿色全要素生产率提升受到抑制。

3.3.2 异质城市视角下制造业集聚与城市化协同影响绿色全要素生产率的动态空间效应分解

由于整建制设市的城市布局体系下不同类型城市拥有的资源、机遇与权力都迥然不同[21],城市制造业集聚与城市化协同的绿色全要素生产率影响也存在差异。因此,本文参照《2019城市商业魅力排行榜》以及李长青等[22]的城市大类划分设计,将内地261个城市样本分为“新一线、一线与二线城市”、“三线城市”与“四线与五线城市”3个大类,并就3类城市制造业集聚与城市化互动对绿色全要素生产率的动态空间效应进行分析(受版面限制,不再展示估计结果,欢迎感兴趣读者索取)。

观察城市类型细分后的空间效应分解可知,无论处于短期还是长期,新一线、一线与二线城市制造业集聚和城市化协同(lnAgg×Urban)的溢出效应系数均显著为正,但是三线、四线与五线城市的溢出效应系数却不显著。这表明当前通过制造业集聚与城市化互动助推绿色全要素生产率增长,并对周边地区形成绿色示范作用的绿色增长极主要集中在新一线、一线与二线城市,三线、四线以及五线城市间绿色“中心-外围”的空间格局并不成熟,区域间绿色全要素生产率协同提升机制尚未形成。上述情形出现的背后逻辑可能在于,具有较高经济水平与行政地位的城市往往得益于机遇与资源优势,率先通过极化效应形成集聚产业布局并促进城市化高端发展,先行成为绿色经济中心增长极。伴随外围地区交通设施建设,要素流动带来的知识溢出使得中心城市通过扩散效应对周边城市绿色全要素生产率提升起示范作用。然而,不能忽视的是,归因于行政中心偏向引致的资源分配不平等,城市间产业趋同、资源配置效率低下、高铁建设落后以及寻租竞争时有发生,导致较低行政等级的地级城市既不能实现制造业空间布局与城市空间规划统一,亦不能实现城市功能与产业定位有效匹配,从而面临经济收益与环境效益不能兼得的窘境。因此,该类城市可能会顾此失彼,导致城际空间绿色溢出无法彰显。

4 结论与启示

4.1 结论

本文分别基于协调、非协调与空间溢出3种情境,实证分析制造业与城市化协同的绿色全要素增长率差异,讨论是先“筑巢引凤”发展城市化,还是先“引凤”再“筑巢”发展制造实体,并探索当前差异性城市通过制造业集聚与城市化协同实现绿色全要素生产率提升路径的优势和不足,研究表明:①无论是“筑巢引凤”先发展城市化,还是先“引凤”再“筑巢”发展制造实体的单极引擎发力,都不是当前促进城市绿色全要素生产率提升的最佳路径。只有实现城市-产业-人三维统一,通过制造业集聚与城市化双轮驱动的协同互动,才能有利于城市绿色全要素生产率提升;②通过制造业集聚与城市化互动协同促进绿色全要素生产率增长,需要关注两者协调性问题。当城市化发展脱离制造实体与支撑,综合发展水平超过0.424 1时,制造业集聚与城市化互动协同就会失衡,通过双轮驱动实现绿色全要素生产率提升的作用机制就会失灵。同样,当制造业失去城市化软性服务的提携,集聚程度低于0.706 7或超过1.291 1时,制造业集聚与城市化互动协同就会失衡,通过双轮驱动实现绿色全要素生产率提升的激励路径就会中断;③具有较高经济与行政地位的城市往往得益于机遇与资源优势,率先通过极化效应形成集聚产业布局并促进城市化高端发展,先行成为绿色经济中心增长极,通过扩散效应对周边城市绿色全要素生产率发展起示范作用。部分较低行政等级的地级城市则因为行政中心偏向引致的资源分配不平等,导致城市间产业趋同、资源配置效率低下、高铁建设落后及寻租竞争,既不能实现制造业空间布局与城市空间规划契合统一,也不能实现城市功能与产业定位的有效匹配,从而面临经济收益与环境效益不能兼得的窘境,城际空间绿色溢出无法彰显;④短期内,制造业集聚与城市化互动能够为地区间绿色全要素生产率提升创造机遇,但从长期看,地区间要素流动和重组极可能引致制造业集聚与城市化互动稳态微妙失衡,导致绿色全要素生产率增长稳态机制发生中断,绿色溢出效应减弱;⑤当前,通过制造业集聚与城市化互动形成绿色极增长点的中心城市主要集中在新一线、一线与二线城市,三线、四线与五线城市的绿色极增长点尚未形成,区域间绿色示范作用尚不显著。

4.2 面向城市绿色全要素生产率提升的制造业集聚与城市化协同政策思考

(1)面对制造业集聚与城市化互动的非协调性问题,决策部门应制定差异化政策以避免绿色全要素生产率损失,确保双轮驱动能够有效助力地区绿色全要素生产率提升。对于城市化发展过快的城市,要主动激励相关制造实体向新城转移,助力城市化质量提升,竭力避免非协调特征引致的绿色全要素生产率损失;对于制造业集聚程度过高的城市,要引导区内相关制造实体区际转移,持续加大环境规制强度,在缓解因过度集聚所致的拥挤效应的同时,通过城市化硬性制度支撑与软性服务支持,实现能耗减排提质以及生产效率提升双赢,促进绿色全要素生产率不断提高。

(2)由于城市间资源禀赋及行政、经济地位不同,要鼓励支持城市间“飞地经济”往来,形成更具效率的制造业集聚与城市化协同发展格局。对于行政等级较高且资源、机遇更具优势的一线、二线城市而言,要基于政策优势与区位条件优势,大力实施制造业集聚布局,快速推动城市化进程,率先形成绿色经济极增长点,为周边城市提供技术资金支持,成为名副其实的智力区与技术区,释放绿色示范动能;对于行政等级较低且资源、机遇暂时落后的三、四、五线城市而言,要基于自身资源禀赋积极与绿色中心城市对接,学习绿色先行城市制造业空间布局与城市化协同运作的一揽子经验,在产业链、城市链、价值链共生共荣的大背景下,将个体发展融入城市群发展,实现自身制造业布局与城市空间功能相契合、地方制造业定位与城市功能相匹配[23],不断降低经济发展的环境代价,从而最终实现自身及整体城市绿色全要素生产率提升。

4.3 不足与展望

从发展规划看,本文所倡导的是一种以制造业实体布局与城市化发展协调互动的发展范式。但作为典型事实,并不是所有城市都适合制造业与城市化协同并进,如果违背地区资源禀赋,逆“比较优势”实现赶超,将极大程度导致地方资源配置失效,陷入不可挽回的“休克疗法”陷阱。因此,从对地方政府发展的启示来说,本文亦存在局限性。

针对不足,本文认为,后续研究可以作如下探索。第一,应坚持新结构经济学所倡导的“渐进改革”的线索方向,坚持以“比价优势”为原则,不盲目“赶超”,真正作出一些符合“双轨并单轨”路径方向的研究;第二,要以中国目前已较为成熟的13个城市群作为研究样本,进一步探索以城市群为背景下的产业布局规划与绿色经济效率提升等相关问题;第三,应尝试通过多路径的网络DEA模型对绿色经济效率等相关效率问题进行衡量,对绿色全要素生产率提升的“黑箱”过程作进一步解构。

参考文献:

[1] 陈阳,唐晓华.制造业集聚对城市绿色全要素生产率的溢出效应研究——基于城市等级视角[J].财贸研究,2018,29(1):1-15.

[2] 黄磊,吴传清.长江经济带城市工业绿色发展效率及其空间驱动机制研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(8):40-49.

[3] 陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81-102.

[4] XU B,LIN B.How industrialization and urbanization process impacts on CO2 emissions in China: evidence from nonparametric additive regression models[J].Energy Economics,2015(48): 188-202.

[5] SU L,JIA J J.Empirical research about the degree of city-industry integration: a contrast of the typical cities in China[J].Journal of Interdisciplinary Mathematics,2017,20(1): 87-100.

[6] SINCLAIR B,MCCINNELL M,GREEN D P.Detecting spillover effects: design and analysis of multilevel experiments[J].American Journal of Political Science,2012,56(4): 1055-1069.

[7] YANG J,SUN J,GE Q,et al.Assessing the impacts of urbanization-associated green space on urban land surface temperature:a case study of Dalian,China[J].Urban Forestry & Urban Greening,2017(22): 1-10.

[8] SUN C,LIN T,ZhAO Q,et al.Spatial pattern of urban green spaces in a long-term compact urbanization process——a case study in China[J].Ecological Indicators,2019(96): 111-119.

[9] HAKAMI O,ZhANG Y,BANKS C J.Influence of aqueous environment on agglomeration and dissolution of thiol-functionalised mesoporous silica-coated magnetite nanoparticles[J].Environmental Science and Pollution Research,2015,22(5): 3257-3264.

[10] CHENG Z.The spatial correlation and interaction between manufacturing agglomeration and environmental pollution[J].Ecological Indicators,2016(61): 1024-1032.

[11] 诸大建.绿色经济新理念及中国开展绿色经济研究的思考[J].中国人口·资源与环境,2012,22(5):40-47.

[12] 陆铭,冯皓.集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J].世界经济,2014,37(7):86-114.

[13] JOHANSON B,QUIGLEY J M.Agglomeration and networks in spatial economics[J].Papers in Regional Science,2004,83(1): 165-176.

[14] KONISKY D M.Regulatory competition and environmental enforcement: is there a race to the bottom[J].American Journal of Political Science,2007,51(4): 853-872.

[15] OH D.A global Malmquist-Luenberger productivity index[J].Journal of Productivity Analysis,2010,34(3): 183-197.

[16] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[17] 伍先福,杨永德.生产性服务业与制造业协同集聚提升了城镇化水平吗[J].财经科学,2016(11):79-90.

[18] 原毅军,郭然.生产性服务业集聚、制造业集聚与技术创新——基于省级面板数据的实证研究[J].经济学家,2018(5):23-31.

[19] 张学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应[J].中国社会科学,2012(3):60-77.

[20] LESAGE J P,FISCHER M M.Spatial growth regressions: model specification,estimation and interpretation[J].Spatial Economic Analysis,2008,3(3): 275-304.

[21] 魏后凯.中国城镇化进程中两极化倾向与规模格局重构[J].中国工业经济,2014(3):18-30.

[22] 李长青,禄雪焕,逯建.地方政府竞争压力对地区生产效率损失的影响[J].中国软科学,2018(12):87-94.

[23] 丛海彬,段巍,吴福象.新型城镇化中的产城融合及其福利效应[J].中国工业经济,2017(11):62-80.

(责任编辑:张 悦)