0 引言

在开放式创新背景下,技术创新网络解决了单个企业在创新过程中知识所需量和所有量不匹配的问题,实现了企业知识共享,是知识转移的重要载体[1]。研究者普遍认为,技术创新网络核心企业因具有资源(尤指知识,下文同)和创新优势而扮演着网络管理者角色[2,3],可带动知识共享行为[4]。但在实践过程中,这类企业容易造成知识锁定、网络成员间知识流动停滞,从而引致整体网络竞争性和创新性不足。也有研究指出,核心企业因局限在具有紧密关系的社会网络中,企业间的高度依赖性削弱了双方知识的外部性和互补程度,同时,网络成员间的高度联接形成了一道防范外部知识进入的壁垒,进一步加剧了知识同质化、缩小了知识势差,导致组织间知识转移动力不足[5]。由此看来,对于知识转移而言,核心企业的网络位置是既有正向驱动作用又有反向阻碍力的一把“双刃剑”,解决核心企业占位问题成为消除知识锁定和激活网络活力的关键之一。

目前,学术界就网络位置对组织间知识转移的影响一直存在争论,如有的认为网络中心度与知识转移呈正向关系[6-7]或倒U型关系[8-9],以及结构洞理论倡导占据多个结构洞[10-11]和结构洞悖论倡导占据少量结构洞[12-14]等。现有文献虽多次验证了以上观点,但网络位置研究仍存在不足:①多数文献以分立方式看待网络位置,在单一理论或主张的指导下验证网络位置对知识转移的积极或消极影响,缺乏将驱动因素与阻碍因素纳入同一框架进行考察的定量研究成果;②多数文献聚焦静态实证分析,通过搜集和使用横截面数据以线性分析方式直接检验变量相关性,未考虑网络位置的影响路径以及知识转移过程的复杂性;③即便有文献基于社会网络分析法进行仿真[15],依然仅关注网络位置的联接点数等客观特征对知识转移行为的直接影响,未涉及节点行为之间的动力机制问题,如Hall等[16]和林南等[17]对该方法的批判就集中在此。

核心企业技术创新网络是由多个行为主体构成的具有一定系统性、适应性和动态反馈性的组织模式,知识转移正是嵌入该复杂情境的一种社会化过程。系统动力学是研究复杂信息反馈系统的常用方法,从系统内部机制、微观路径入手,借助计算机模拟技术分析系统内部结构与行为之间的非线性关系。网络位置对知识转移的影响符合系统动力学研究范式。基于此,本文从网络位置的驱动机制和阻碍机制切入,构建多个因素的因果关系图和流图,并进行仿真及灵敏性分析,探究网络位置对知识转移的影响机制,反过来为企业实现高效知识转移寻求最优网络位置。

1 网络位置影响知识转移机制分析

网络位置差异性代表了企业在网络中权力、角色和创新能力等方面的不同[18-19],进而影响企业知识转移行为。网络位置度量通常采用网络中心度和网络结构洞两个维度。其中,网络中心度强调组织的中心枢纽程度,中心度越高表明组织影响力的映射范围越广,网络结构洞的关注点则在组织的中介作用。Burt[20]的结构洞理论认为,占据结构洞对组织大有利处。本文从网络中心度和网络结构洞两个维度度量网络位置,并分析它们对知识转移的驱动与阻碍作用。

1.1 驱动机制

研究者多从社会网络的关系维度、结构维度和认知维度出发,讨论网络位置对知识转移的积极影响[21],3个维度对应地描述了网络位置对企业间信任程度、互动频率和共享认知的影响,进而促进知识转移。除此之外,从经济角度来看,核心企业搭建了一个知识流动和转移的网络平台,利用网络关系降低知识交易成本,间接影响知识转移。

(1)合适的网络位置为企业建立了信任关系。信任基础源于合作双方在利益面前对机会主义行为的有效防范[22]。占据网络中心位置的企业往往拥有网络成员的高度认可,这种基于良好声誉而形成的持久关系至关重要,企业会因此杜绝损人不利己的违规交易。而占据过多结构洞的企业因过度强化中介身份,导致联接双方的信息极度不对称,缺少相互信任的基本条件。如果时机存在,企业会采取自我利益优先行动,发生机会主义行为的概率较高,所以在具有较少结构洞的网络内部,互信程度反而更高,复杂知识的转移更频繁[10]。

(2)合适的网络位置加强了企业间的互动联系。处在优势位置的企业更具结构性视野,为维持稳定的网络局面和企业地位,将持续向其它网络成员提供优惠资源、加强互动,因此被例行化[17]。处于网络中心位置的企业因联接多样化而拥有不同资源,增强了其他网络成员的资源依赖和频繁合作,推动了跨越组织边界的知识转移[23]。同时,占据较多结构洞的企业因两端成员互不联接,只有借助它才能间接沟通,从而引导网络资源流通[24],推进知识转移。

(3)合适的网络位置提升了企业知识共享认知。企业角色因网络位置不同而有所差异,当其意识到自身是一个有价值、被认同的网络成员时,网络位置才能为企业行为提供情感支持。处于网络中心位置的企业鉴于资源互补和利益共性目标,在“上下同欲”的指引下同其他成员分享更多知识与信息,推动知识沟通和转移[25-26]。但处于网络中介位置的企业即使拥有更多外部联接机会,也因为严重的信息交错和不平等关系致使合作双方缺少认同[27],因此占据过多结构洞会削弱企业知识分享意愿,增大其他成员知识获取难度,降低知识转移量。

(4)合适的网络位置降低了企业知识交易成本。技术创新网络是一种介于市场化和层级化的组织形式,能够有效降低交易成本[28]。处于网络中心位置或结构洞节点上的企业由于对外联接的延伸性和多样化,可接触到异质性知识,因此具有知识获取优势,减少了知识搜索成本。此外,这类企业拥有较强话语权,可降低谈判成本和监督成本,而低成本无疑是促成知识转移的有利因素。

1.2 阻碍机制

Granovette提出的社会网络嵌入性包含结构嵌入和关系嵌入。网络位置反映出的组织联接结构性、稳定性、对称性等情况对知识流动有重大影响(张利斌, 张鹏程, 王豪,2012)。按照该逻辑,本文将社会网络情境下的企业消极行为归结为结构依赖和关系约束两方面。

(1)网络位置会造成企业对当前网络结构的依赖。当处于网络中心位置或占据较多结构洞时,企业凭借其优势位置可构建出一核多元的网络结构,对其他网络成员有足够的把控力,彼此间的经验渗透和资源融合更加充分,进而巩固了相互关系和网络边界。此时,核心企业倾向于保持当前稳定、有序的网络结构,在潜移默化中防御新成员进入。由于缺乏开放性和动态性,网络将逐渐变得封闭和僵化,知识转移必定受阻。

(2)网络位置导致网络关系对企业行为的约束。无论企业是处于中心位置还是结构洞,随着与其他网络成员互动的深入,企业知识结构逐渐趋同。这种具有相似知识的企业合作会造成双方错误低估新知识需求,从而阻碍异质性知识转移。即使结构洞的存在促进了两端组织的知识传递,但节点处密集的网络关系会限制不同资源和思想的流动[29],不利于知识转移。

2 网络位置与知识转移的系统动力学分析

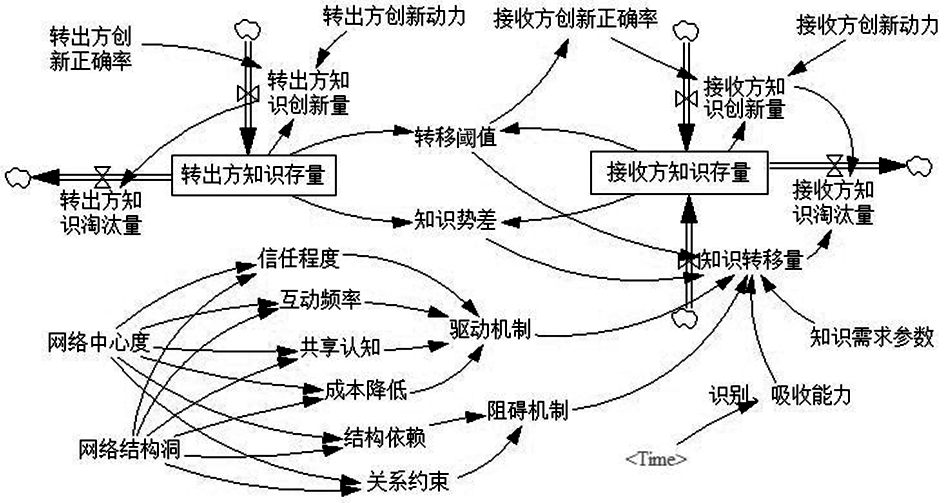

2.1 因果关系模型

本文从驱动机制和阻碍机制两方面分析网络中心度、网络结构洞以及二者协同对知识转移的影响。驱动机制包括信任程度、互动频率、共享认知和成本降低4条路径对知识转移的促进;阻碍机制包括结构依赖对知识流入的阻碍,以及关系约束对同质化知识的加强。为了便于系统动力学模型分析,本文将知识转移主体简单设定为知识转出方和知识接收方。转移双方随着知识创新量增加和原有知识使用率降低,将自身知识进行取舍形成知识淘汰量。转出方的知识创新量和淘汰量将影响知识存量,而接收方的知识存量不仅取决于知识创新量和淘汰量,还取决于知识转移量。知识转移量受到转移阈值、知识势差、知识需求参数、驱动机制、阻碍机制和接收方识别、吸收能力的影响。转移阈值是知识转出方对自身知识保护的衡量维度。知识势差随着双方知识存量对比的变化而发生改变。结合相关研究,本文在系统中加入了知识创新动力、知识创新正确率和识别、吸收能力等变量。如图1所示,本文构建出网络位置影响知识转移的因果关系。

2.2 模型假设与系统流图

依据以往研究以及系统动力学仿真技术要求,本文模型假设如下:

H1:技术创新网络成员的知识转出与知识接收只发生在网络内部,不存在网络外部的其它知识转移活动;

H2技术创新网络成员间的合作关系通过知识转移实现,知识转移主体之间存在知识势差,转出方的知识存量高于接收方的知识存量,但双方都具有知识创新需求;

H3转出方通过知识转移可提高企业声誉和影响力,稳定企业核心地位等,因此存在知识转移动机,而接收方具有获取、学习、转化知识的强烈意愿,希望通过知识转移实现企业创新目标;

H4由于转出方的知识积累和创新经验较丰富,因此创新正确率较高;

H5接收方进入技术创新网络的目的是获取知识,提升企业创新能力,所以具有较高的知识创新动力。

基于上述假设,本文构建网络位置影响知识转移的系统流图,如图2所示。

由图2可知,本文系统动力学模型含有2个状态变量(L),5个流速变量(R),12个辅助变量(A),6个常量(C),共计25个变量。在以往研究[33-35]及前文假设基础上,方程和参数设定如下:

(1)状态变量L。L1转出方知识存量=INTEG(转出方知识创新量—转出方知识淘汰量,100);L2接收方知识存量=INTEG(接收方知识创新量+知识转移量-接收方知识淘汰量,10)。根据上述假设,转出方知识存量>接收方知识存量,因此二者的初始值分别设定为100和10。

(2)速率变量R。R1 转出方知识创新量=转出方知识存量 转出方创新正确率

转出方创新正确率 转出方创新动力;R2转出方知识淘汰量=STEP(转出方知识创新量

转出方创新动力;R2转出方知识淘汰量=STEP(转出方知识创新量 0.2,10);R3接收方知识创新量=接收方知识存量

0.2,10);R3接收方知识创新量=接收方知识存量 接收方创新正确率

接收方创新正确率 接收方创新动力;R4接收方知识淘汰量=STEP(接收方知识创新量

接收方创新动力;R4接收方知识淘汰量=STEP(接收方知识创新量 0.1+知识转移量

0.1+知识转移量 0.2,10);R5知识转移量=DELAY1I(IF THEN ELSE(转移阈值<0.8,接收方知识识别、吸收能力

0.2,10);R5知识转移量=DELAY1I(IF THEN ELSE(转移阈值<0.8,接收方知识识别、吸收能力 知识需求参数

知识需求参数 知识势差

知识势差 驱动机制

驱动机制 阻碍机制,0),2,0)。

阻碍机制,0),2,0)。

知识创新与应用具有阶段性表现,且知识淘汰具有一定滞后特性,因此采用阶跃函数表示知识淘汰过程,并且设定第10个月开始知识更新和淘汰。转出方的知识淘汰系数设定为20%;相比接收方知识创新量,接收方对来自组织外部知识转移量的淘汰率更高,故接收方的知识创新系数和淘汰系数分别设定为10%、20%。

参照相关研究[30],采用一阶延迟函数对技术创新网络组织间知识转移过程进行模拟,设定知识转移阈值为0.8,当达到该数值时知识转移主体的转出和接收行为都会停止。由于识别、吸收能力有限,接收方需要时间消化和理解新知识,而且双方需要重新磋商以决定下一阶段知识转移方案,因此延迟时间设定为2个月。

(3)辅助变量A。A1信认程度=A2共享认知=0.5 (0.8

(0.8 网络中心度+(1-网络结构洞));A3互动频率=A4成本降低=0.5

网络中心度+(1-网络结构洞));A3互动频率=A4成本降低=0.5 (0.8

(0.8 网络中心度+0.8

网络中心度+0.8 网络结构洞);A5结构依赖=A6关系约束=0.5

网络结构洞);A5结构依赖=A6关系约束=0.5 ((1-网络中心度)+(1-网络结构洞));A7驱动机制=信任程度

((1-网络中心度)+(1-网络结构洞));A7驱动机制=信任程度 共享认知

共享认知 互动频率

互动频率 成本降低;A8阻碍机制=结构依赖

成本降低;A8阻碍机制=结构依赖 关系约束;A9转移阈值=接收方知识存量/转出方知识存量;A10知识势差=转出方知识存量-接收方知识存量;A11接收方创新正确率=0.1

关系约束;A9转移阈值=接收方知识存量/转出方知识存量;A10知识势差=转出方知识存量-接收方知识存量;A11接收方创新正确率=0.1 转移阈值;A12接收方知识识别、吸收能力=WITH LOOKUP(Time,([(0,0)-(60,1)],(0,0.4),(60,0.9)))。

转移阈值;A12接收方知识识别、吸收能力=WITH LOOKUP(Time,([(0,0)-(60,1)],(0,0.4),(60,0.9)))。

本文网络位置属于二维构念,参照Locke[31]和Lawler[32]对合并型多维构念的经典定义方式,将网络位置与网络中心度、网络结构洞之间的关系限定为线性函数,整体构念的影响效果视作组成维度的赋权加和,赋予相同权重0.5。另设定网络中心度与驱动因素正相关的公式,与阻碍因素负相关的公式;由于网络结构洞对信任程度、共享认知的作用方式与网络中心度相反,因此设定为负相关公式,其余设定同网络中心度。设定接收方的知识识别、吸收能力随着自身知识存量增加而增强,采用初始值为0.4、最终为0.9的线性函数进行说明。

(4)常量C。设定C1网络中心度和C2结构洞的初始值为0.5,均在[0,1]范围内;依据上述假设,设定C3转出方的创新动力为0.4;C4转出方的创新正确率为0.2;C5接收方的创新动力为0.5;C6知识需求参数为0.6。

3 SD模型仿真与灵敏度分析

3.1 仿真分析

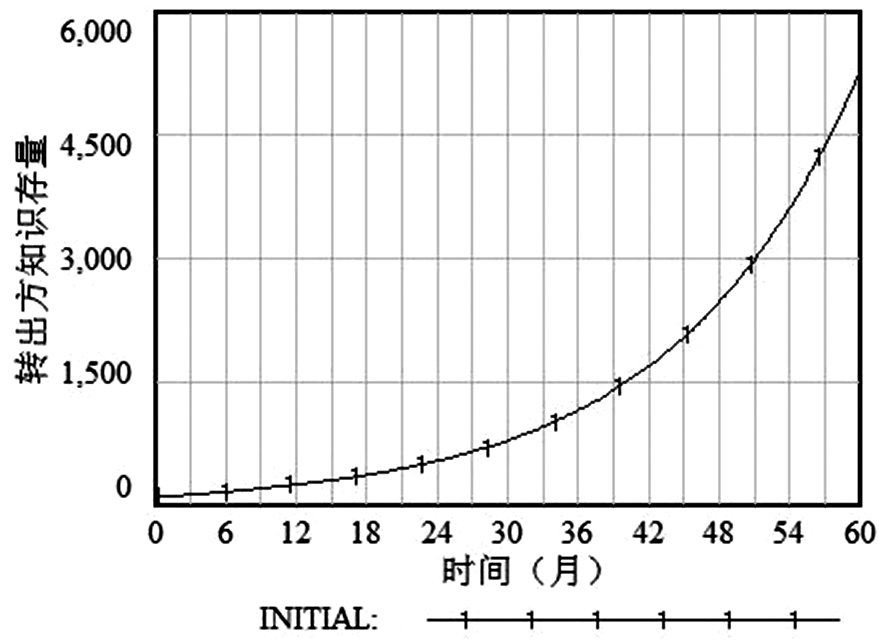

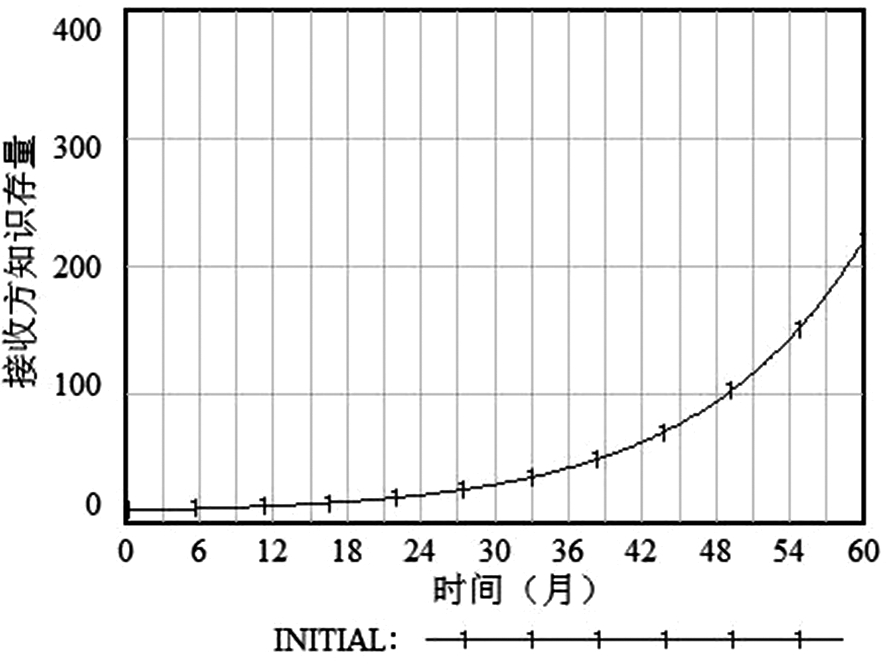

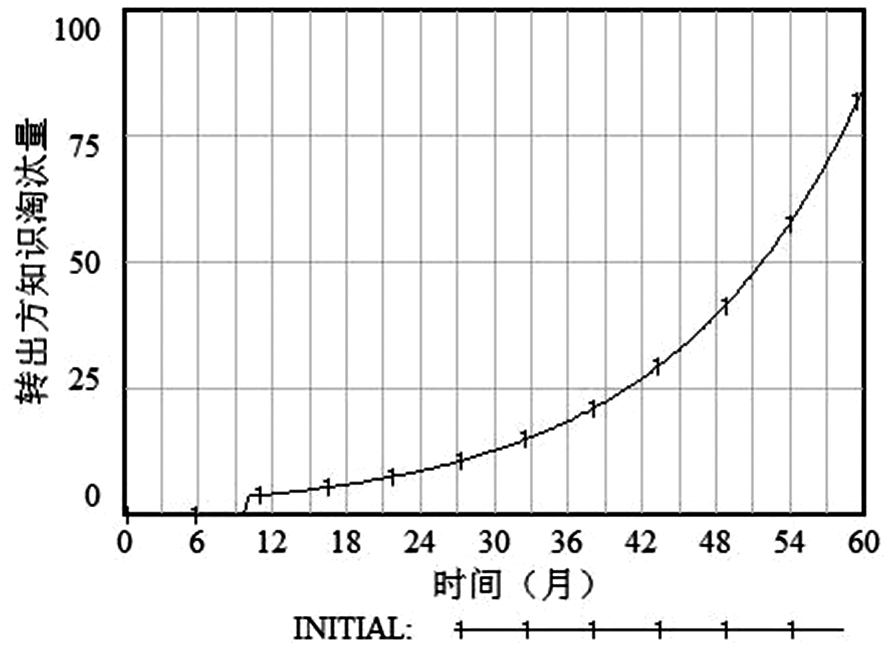

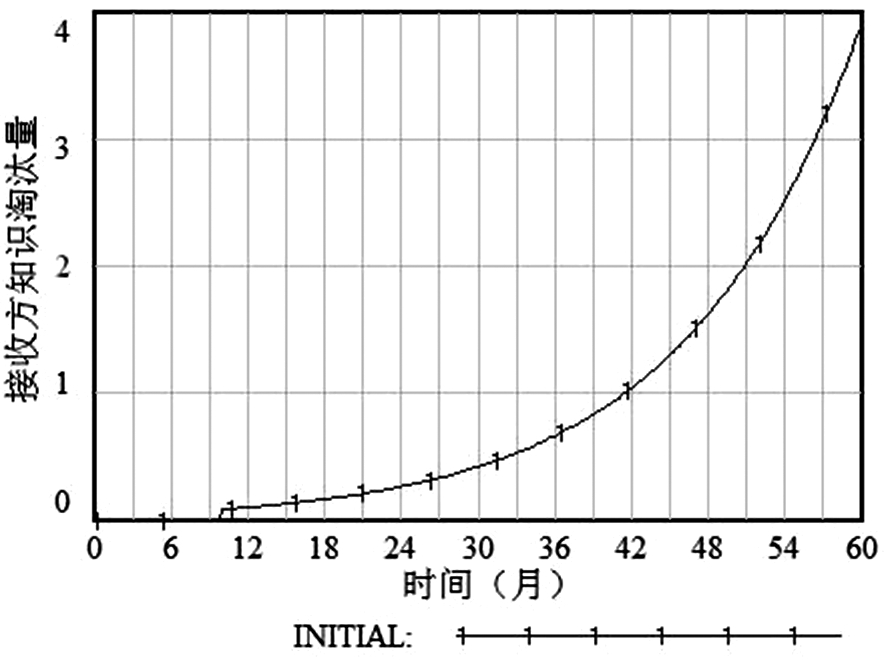

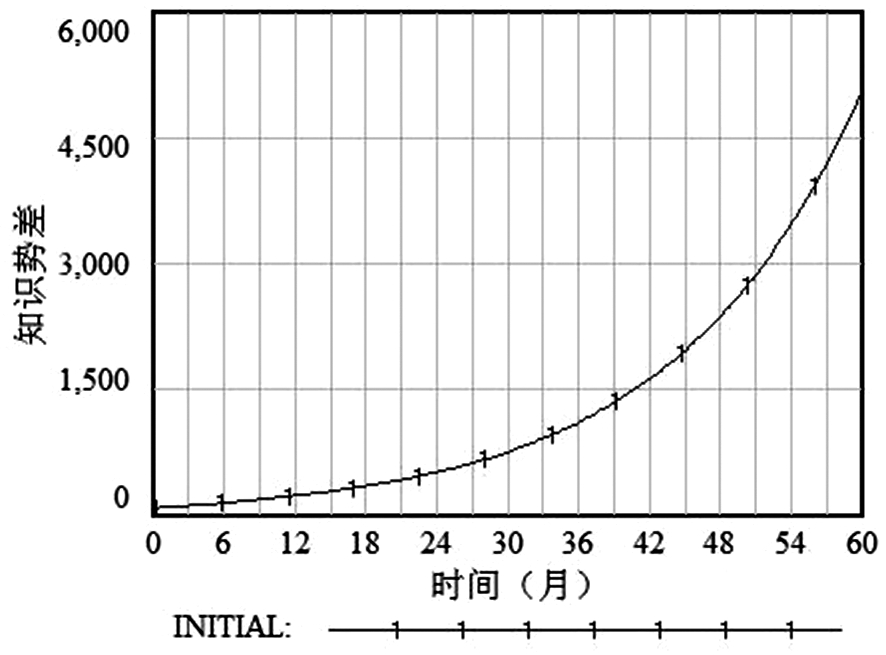

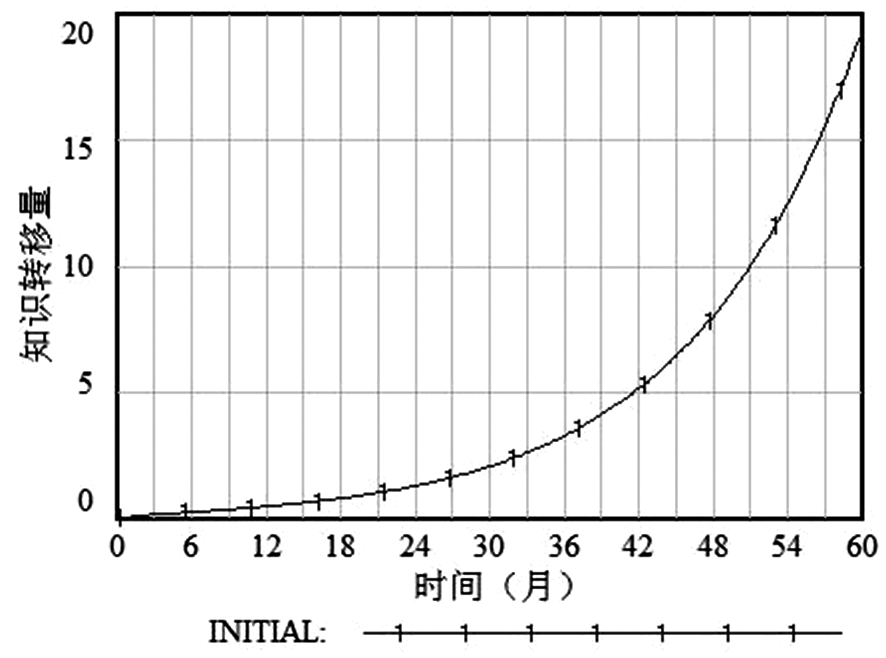

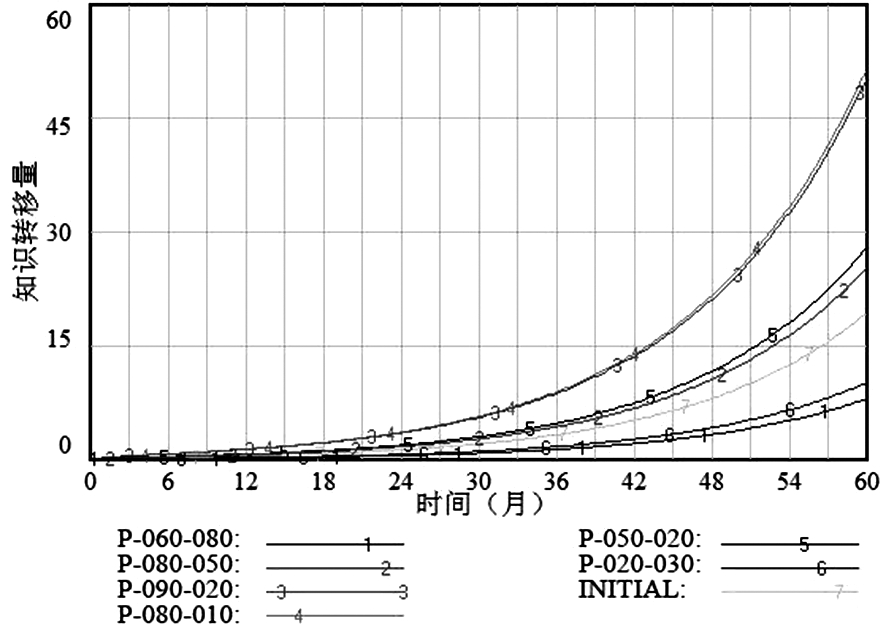

选用Vensim PLE 软件对网络位置影响知识转移的系统动力学模型进行模拟仿真,并验证该模型有效性与灵敏性。设定系统仿真时间为60个月,常量C1网络中心度、C2网络结构洞的初始值为中等水平0.5。仿真结果如图3所示。

仿真结果显示:①发送方和接收方的知识存量在仿真期内都呈现出连续增长态势,且边际效应逐渐增大。在技术创新网络建立初期,网络内的公共知识存量匮乏,各企业知识存量较少且增长缓慢,随着技术创新网络逐渐规模化,企业知识创新和知识共享活动不断开展,使得发送方和接收方的知识存量迅速增加;②知识转移持续10 个月后,发送方和接收方出现知识淘汰,且知识淘汰量随时间推移而明显增加。在前期阶段,由于知识储备较少,企业创新更多依靠挖掘现有知识,但经过一段时间知识转移和知识吸收后,企业知识存量不断增加,积累了很多先进、新颖性知识,旧知识由于使用率降低逐渐被遗忘直至淘汰,随着知识更新加快,在知识存量增多的同时,知识淘汰量也不断增加;③接收方获得的知识转移量随时间推移迅速增长,且知识势差增幅更大。这是由于转出方的知识存量远高于接收方,具备更丰富的创新经验和更高的创新能力,这种固有的知识优势使其能够更加快速地提升知识存量水平,拉大与知识接收方之间的差距。

3.2 灵敏度分析

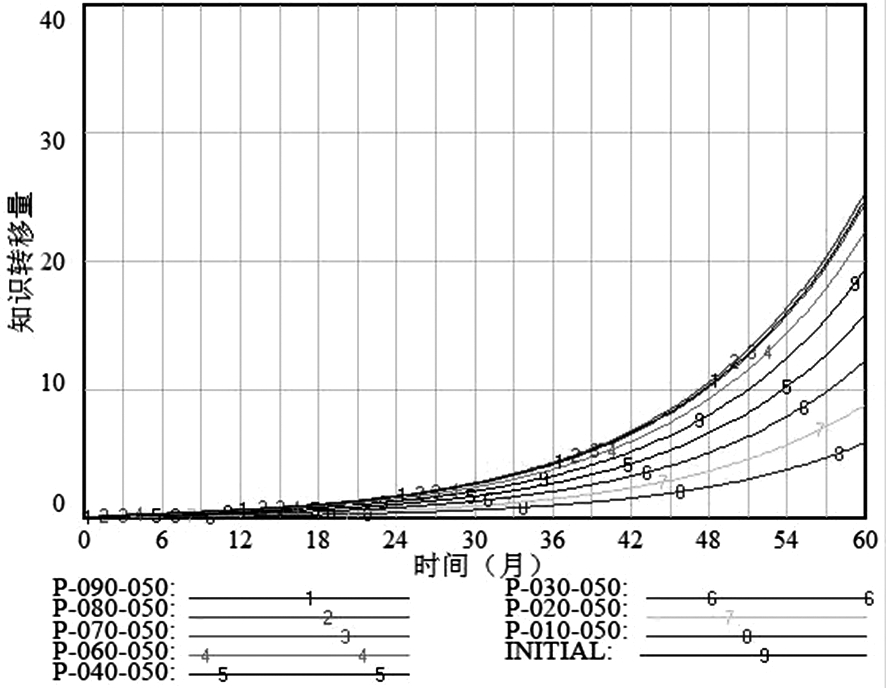

为进一步解释网络中心度和网络结构洞对知识转移的不同影响,需要进行灵敏度分析。本文首先调整网络中心度数值,即在保持网络结构洞不变情形下调整网络中心度,探讨单一维度对知识转移量的影响,网络结构洞的分析同理;然后将各类情境下最优值配对并进行对比分析,探究网络中心度和网络结构洞的协同效应。

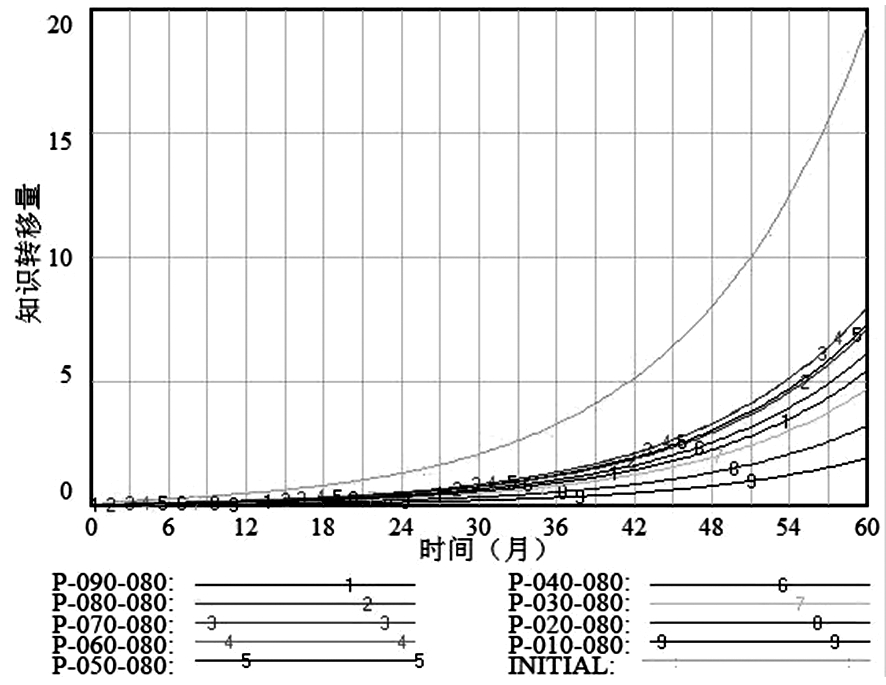

3.2.1 网络中心度灵敏度分析

为使网络结构洞保持初始值不变,依次将网络中心度由0.5调整为0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8及0.9,得到9个不同网络中心度的灵敏度分析,如图4a所示。从图4a可以看出,构建的系统动力学模型对网络中心度影响知识转移的效用具有较高灵敏度,当网络结构洞水平为0.5,网络中心度取0.8时,知识转移量最大。为准确界定网络中心度的最优取值范围,继续将网络结构洞分别取值0.2和0.8,由此得到图4b和图4c。当网络结构洞保持低水平(0.2)时,网络中心度的最优值为0.9;当网络结构洞保持高水平(0.8)时,网络中心度最优值为0.6。

随着网络结构洞水平提升,网络中心度的最优值呈现降低趋势,但整体而言,将网络结构洞设定在低、中、高3个水平时,网络中心度的最优值均为较高值。该灵敏度分析结果支持了网络中心度有利于知识转移的观点。虽然网络中心度越高,意味着网络封闭性越强,不利于外部知识流入,但占据网络中心位置的企业可通过与其他成员建立广泛、频繁的联系和高度信任感,创造出知识转移的基础条件。而且,核心企业因具有丰裕的知识信息与网络控制优势,减少了自身知识转移渠道障碍,降低了网络内部知识交易成本。因此,通过整合驱动与阻碍两方面因素,高网络中心度对知识转移的促进作用更显著。

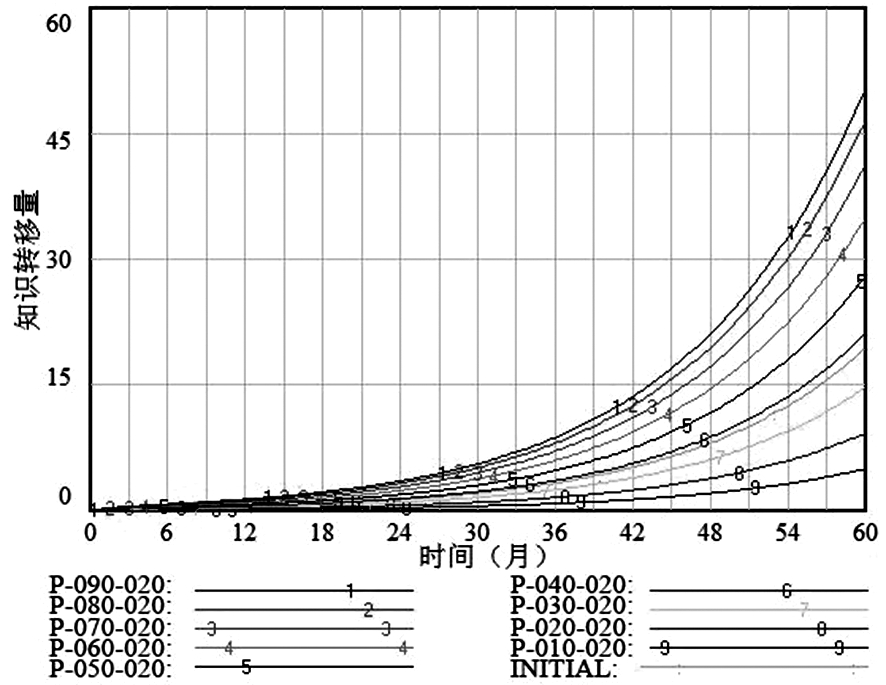

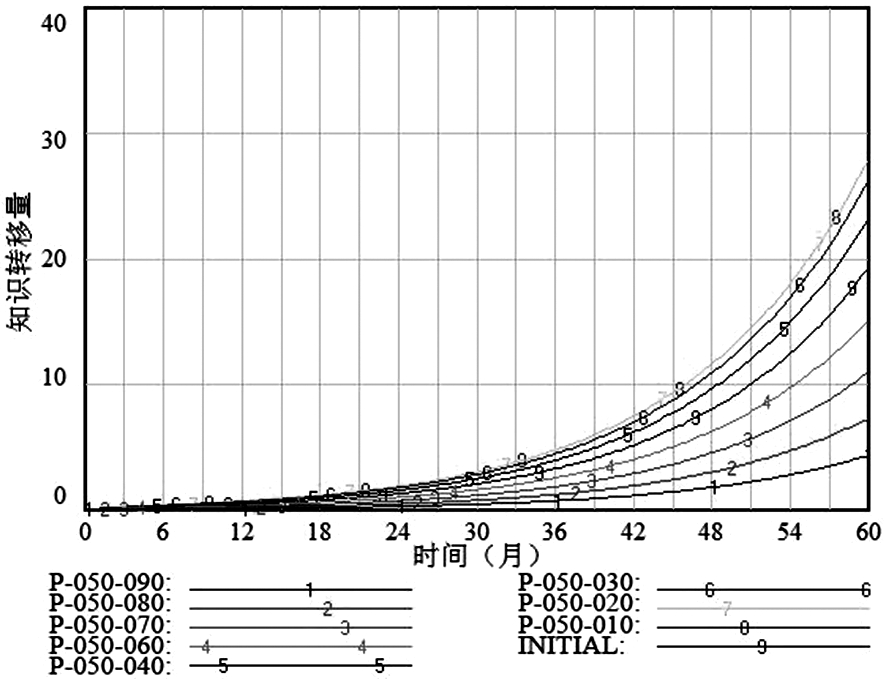

3.2.2 网络结构洞灵敏度分析

将网络中心度保持为0.5不变,依次将结构洞由0.5调整为0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8和0.9,得到9个不同网络结构洞的灵敏度分析,如图5a所示。从图5a看出,本文构建系统对网络结构洞影响知识转移的效用同样具有较高灵敏度,当网络中心度为0.5,网络结构洞取值0.2时,知识转移量最大。同理,为界定网络结构洞的最优取值范围,继续将网络中心度取值0.2和0.8,再分别进行网络结构洞灵敏度分析,初始值作为对照组,对应得到图5b和图5c。当网络中心度保持低水平(0.2)时,网络中心度的最优值为0.3;当网络结构洞保持高水平(0.8)时,网络中心度的最优值取0.1。

随着网络中心度提升,网络结构洞越小越有利,与网络中心度的影响效果不同,将网络中心度设定为低、中、高3个程度,网络结构洞的最优值均为较低值。灵敏度分析结果说明,核心企业占据越多的网络结构洞,越不利于知识转移,与Burt提出的结构洞理论观点相反。虽然网络结构洞为企业提供了多样化的异质性知识信息,但是在以高承诺为基础的合作关系中,网络结构洞暗含的机会主义倾向会产生较大负面效应,难以催生企业间信任和知识共享认知,而且社会网络嵌入的消极影响也持续存在。因此,低水平网络结构洞更能驱动企业知识转移。

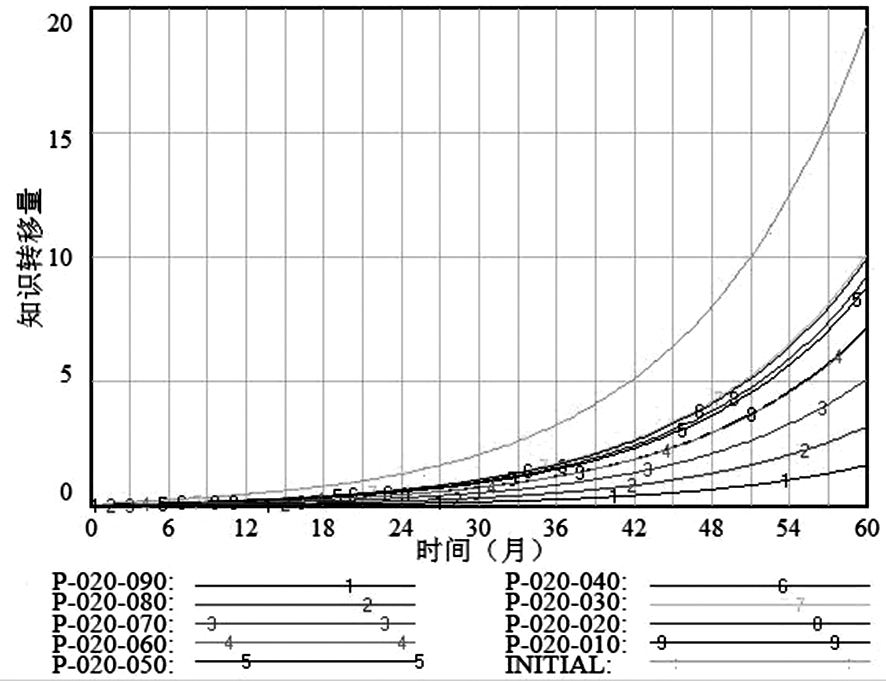

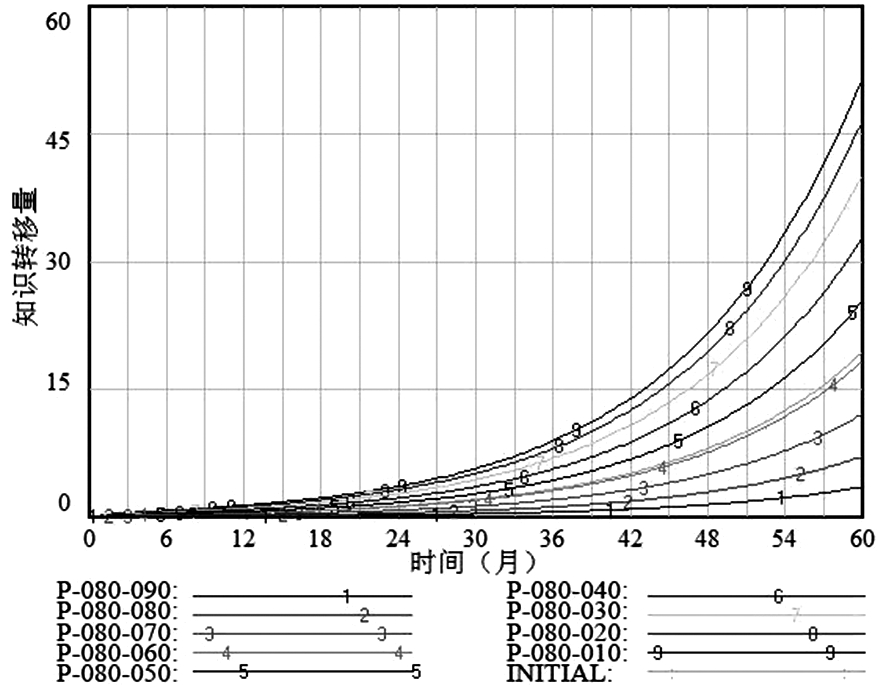

3.2.3 协同效应灵敏度分析

为检验网络中心度和网络结构洞的协同效应,将上述情境中的多个最优值进行对比分析:网络结构洞取值0.2、0.5和0.8,网络中心度对应的最优值为0.9、0.8和0.6;网络中心度取值0.2、0.5和0.8,网络结构洞对应的最优值为0.3、0.2和0.1。同时,将初始值作为对照组,由此得到7个不同协同效应的灵敏度分析结果,如图6所示。

从图6看出,当网络中心度取初始值、网络结构洞取最优值(P-050-020),或网络结构洞取初始值、网络中心度取最优值(P-080-050),即单一维度取最优值、另一维度处于中等水平时,在网络中心度和网络结构洞的协同作用下知识转移量居中,且高于初始值对照组。

相比之下,高水平网络中心度与低水平网络结构洞的协同效应最显著,知识转移量最大(P-090-020和P-080-010)。在该情境下企业不仅占据网络中心位置,且信息桥梁作用未被放大,机会主义动机被较大程度抑制,企业自然会形成更高水平的信任和共享情感,同时,利用强影响力建立大范围的对外联系,增加与其他成员的互动机会,在合作平台的帮助下降低了知识交易成本;从阻碍机制角度来看,虽然企业的网络中心度较高,但未占据过多结构洞,由于知识分布相对分散,削弱了企业的结构依赖和关系约束,因此对知识转移的阻碍作用较小。

另外,当单一维度偏离最优取值范围,即便另一维度取最优值时,二者的协同效应也会低于初始值对照组,且知识转移量最小(P-060-080和P-020-030)。首先,当网络中心度取0.6,网络结构洞取值0.8时,表明核心企业与网络成员建立了紧密合作关系,知识信息聚集于核心企业,其对知识传播和流动起绝对主导作用,但网络结构洞的存在造成其他成员因怀疑核心企业的不诚实行为而抗拒与其交易,出现不信任与不认同,导致知识共享认知随之下降,且网络内部联接的紧密性引致企业知识、行为同质化,新事物难以进入,因此,这种高网络中心度和多网络结构洞的位置特性显著不利于知识转移。其次,当网络中心度取 0.2,网络结构洞取0.3时,网络整体呈松散状,核心企业不“核心”,企业结构依赖和关系约束的负面影响得到很大程度消除,网络中介角色被淡化,但网络中心度远低于最优值,即企业极其缺乏影响力,短时间内无法形成稳定、有序的网络结构,因此难以建立成员间的高度信任和大范围外部合作,缺少互惠性交易往来。这种松散的网络联接并不具备驱动知识转移的有利因素,很难促进知识转移。

4 结论与启示

以往研究大多强调网络位置在获取和控制知识信息方面的优势,本文认为网络位置具有不可分割的两面性,处于合适的网络位置才能够最大程度发挥驱动与规避阻碍的作用,从而高效促进组织知识转移。本文分析得出,依附在网络位置上的驱动因素包含信任程度、互动频率、共享认知和成本降低,而阻碍因素包括结构依赖和关系约束两项。研究结果显示:①网络中心度和网络结构洞的影响机制与效果不同,但均在驱动机制与阻碍机制的共同作用下影响知识转移;②保持高水平的网络中心度能够突出网络位置的驱动机制,更有利于形成企业间良好合作关系,建立高度互信和频繁互动机制,培育双方认同感和共同价值观,从而促进知识交流和知识转移;③低水平的网络结构洞有效弱化了网络位置劣势,企业占据少量结构洞能够消除不信任和不认同感,又因为较稀疏的外部联接避免企业陷入结构依赖和关系约束困境,实现了对知识转移的有力推动;④在高网络中心度和低网络结构洞的共同影响下,企业彰显了中心枢纽作用,淡化了中介角色,企业信任、共享认知等驱动作用呈叠加状,而高网络中心度造成结构依赖、关系约束的阻碍作用在一定程度上被低网络结构洞抵消,因此产生最佳协同效应,知识转移量显著增加。

一直以来,核心企业因身处核心地位和拥有较大权力,其网络影响力毋庸置疑。但网络位置并非越核心越好,企业需关注核心的优劣势,即它对知识转移的驱动与阻碍作用。由于网络中心度和网络结构洞的作用渠道不同,企业需从两方面分别对网络位置进行优化设计,努力构建一个包含较高网络中心度和较低水平网络结构洞的合作网络,使二者处于平衡状态,从而形成充满凝聚力、互惠互信的合作平台,最终促进知识转移。

结合研究结论,本文提出以下建议:①核心企业应占据网络中心位置,依靠其他成员的积极配合发挥企业影响力,这对成员间良好、有效的合作关系提出了明确要求。一方面,对核心企业而言,网络实践过程中需要屏蔽短期利益对自身的诱惑,围绕网络共赢目标实施知识转移活动,充分利用核心企业特有的影响力,在与其他成员交往时培养互信情感,提升接触频率,建立合作交易平台以实现知识共享。另一方面,核心企业需要具备灵活的外部关系管理能力,尽可能笼络网络成员,丰富企业可调配的网络资源,为自身提供更多知识整合机会;②核心企业需维持低水平的网络结构洞,在网络内部营造知识共享氛围。在技术创新网络内部,除了特定的保密技术外,知识不应具有私有性。异质性知识的拥有对企业创新而言固然重要,但将离散化的多样性知识有效聚集并传递给网络成员,促进整体网络创新更为重要,这也是核心企业存在的重要意义。通过占据较少结构洞行为,核心企业要向其他成员表达出规避机会主义行为的决心,释放出互惠互利、知识共享的信号,引导大家建立信任感和承诺感,从而更好地借助技术创新网络合作平台带动更多企业创新。

参考文献:

[1] SCHILLING M A, PHELPS C C. Interfirm collaboration net-works: the impact of large-scale network structure on firm innovation[J]. Management Science, 2007,53(7):1113-1126.

[2] 王伟光, 冯荣凯, 尹博. 产业创新网络中核心企业控制力能够促进知识溢出吗[J].管理世界, 2015(6):99-109.

[3] PERKS H,MOXEY S.Market-facing innovation networks:how lead firms partition tasks, share resources and develop capabilities[J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(8):1224-1237.

[4] 贾卫峰, 楼旭明, 党兴华,等. 基于知识匹配视角的技术创新网络中核心企业成长研究[J].管理学报, 2018(3).

[5] 郑胜华, 池仁勇. 核心企业合作能力、创新网络与产业协同演化机理研究[J].科研管理, 2017,38(6):28-42.

[6] TSAI W. Knowledge transfer in intraorganizational networks: effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance.[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(5):996-1004.

[7] CHEN CS, LIU CH. Impact of network position and knowledge diversity on knowledge creation: the empirical setting of research communities [J]. Canadian Journal of Administrative Science, 2012, 29(4):297-309.

[8] ROST K. The strength of strong ties in the creation of innovation [J]. Research Policy, 2011, 40(4): 588-604.

[9] CHIU SC. Position, experience, and knowledge creation: alongitudinal case study of Chinese academic networks [J].Social Behavior and Personality, 2013, 41(6):1009-1018.

[10] UZZI B. Social structure and competition in interfirm net-works: the paradox of embeddedness[J].Administrative Science Quarterly, 1997,42(2) : 35-67.

[11] ZAHEER A, Bell G G. Benefiting from network position: firm capabilities, structural holes, and performance[J]. Strategic Management Journal, 2005, 26(9):809-825.

[12] REAGANS R, MCEVILY B. Network structure and knowledge transfer: the effects of cohesion and range[J].Administrative Science Quarterly, 2003,48(4):240-267.

[13] AMRIT T. Do bridging ties complement strong ties? an empirical examination of alliance ambidexterity [J]. Strategic Management Journal, 2008, 29( 1) : 251-272.

[14] 应洪斌. 结构洞对产品创新绩效的作用机理研究——基于知识搜索与转移的视角[J]. 科研管理, 2016, 37(4):9-15.

[15] 曹兴, 宋娟. 技术联盟网络企业知识转移行为的仿真分析[J].研究与发展管理,2010, 22(5):23-30.

[16] HALL A, WELLMNA B. Social networks and social support[M]. Orlando, FL: Academic Press, 1995.

[17] 林南 , 张磊 . 社会资本——关于社会结构与行动的理论[M]. 上海 :上海人民出版社 , 2005.

[18] GIUDITTA D P ,DANIEL N.Global technological collaboration network: network analysis of international coinventions[J].The Journal of Technology Transfer,2014,39(3) :358-375.

[19] 朱丽, 柳卸林, 刘超,等. 高管社会资本、企业网络位置和创新能力——“声望”和“权力”的中介[J]. 科学学与科学技术管理, 2017, 38(6):94-109.

[20] BURT R.Structural holes: the social structure of competition[M]. Cambridge: Harvard,1992.

[21] INKPEN A C, TSANG E. Networks,social capital and learning[J]. Academy of Management Review,2005,30:146-165.

[22] AFUAH A. Are network effects really all about size? the role of structure and conduct[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(3):257-273.

[23] ROWLEY T, BEHRENS D, KRACKHARDT D. Redundant governance structures: an analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J]. Strategic Management Journal,2000,21( 3) : 369-386.

[24] BURT R S. Structural holes: the social structure of competition[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press,2009.

[25] 窦红宾, 王正斌.产业集群内社会网络对知识资源获取的影响—基于西安光电子产业集群的实证研究[J]. 中国科技论坛,2011(5): 43-49.

[26] 顾丽敏,段光. 基于网络集中度的产业集群知识共享研究—以江苏省科技型产业集群为例[J]. 南京社会科学,2014(9):142-148.

[27] KOKA B R, PRESCOTT J E. Designing alliance networks: the influence of network position, environmental change, and strategy on firm performance [J]. Strategic Management Journal, 2008,29(6):639-661.

[28] WILLIAMSON O E.Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives[J].Administrative Science Quarterly,1991,36( 2) : 269-296.

[29] KIANTO A, WAAJAKOSKI J. Linking social capital to organizational growth [J]. Knowledge Management Research &Practice, 2010, 18(1):4-14.

[30] 张慧, 张舒婷. R&D联盟治理机制对知识转移的影响研究——基于系统动力学的建模与仿真[J]. 自然辩证法研究, 2017(12):38-44.

[31] LOCKE E A. What is job satisfaction[J]. Organizational Behavior and Human Performance, 1969, 4(4):309-336.

[32] LAWLER EE. Satisfaction and behavior[M]. New York: McGraw-Hill, 1983.

(责任编辑:胡俊健)

转出方创新正确率

转出方创新正确率