(1. 山东理工大学 科技信息研究所;山东理工大学 管理学院, 山东 淄博 255000)

0 引言

“互联网+”已经成为知识社会创新2.0推动下的互联网发展新形态[1-2]。2015年7月4日,国务院印发了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,从“互联网+创业创新”、“互联网+协同制造”、“互联网+电子商务”等方面制定了行动计划,明确指出“互联网+”的未来发展方向,并将其上升到国家战略层面[3]。学者们针对“互联网+”以及知识协同[4-5]进行了相关研究并取得一定成果。但是,新时代下“互联网+”呈现出哪些明显特征?其如何影响知识协同行为,进而对组织创新绩效产生影响?现有实证研究较为匮乏。基于此,在已有研究和数据调查基础上,对“互联网+”内涵进行界定和总结,梳理“互联网+”的显著特征,利用SEM(结构方程模型)方法,对“互联网+”影响知识协同(包含IKCB和TKCB)的内在机理以及知识协同对创新绩效的影响进行实证研究,并剖析“互联网+”在影响组织创新绩效过程中的中介效应,以为“互联网+”环境下的知识协同研究提供新的思考视角和理论依据。

1 “互联网+”特性

随着“互联网+”时代的到来,企业与互联网的联系更为紧密,互联网成为企业发展的重要工具[6]。针对“互联网+”,一些学者给出了相关解释。Wang等[7]认为,“互联网+”是联通互联网和传统产业的结果,并指出,“互联网+”具有跨界融合(Trans-boundary integration)、创新驱动、重塑结构、以人为本(Human-centric)、开放生态和连接一切等特点。互联网2.0的迅速发展进一步推动了创新,导致了“创新2.0”的出现,即以人为中心的创新、参与式创新,也是一种协同创新;Zeng等[7]认为,“互联网+”行动计划可以有效整合移动互联网、云计算、大数据、物联网等,将信息技术与产业发展有效融合,促进传统产业改造,提高竞争效率。

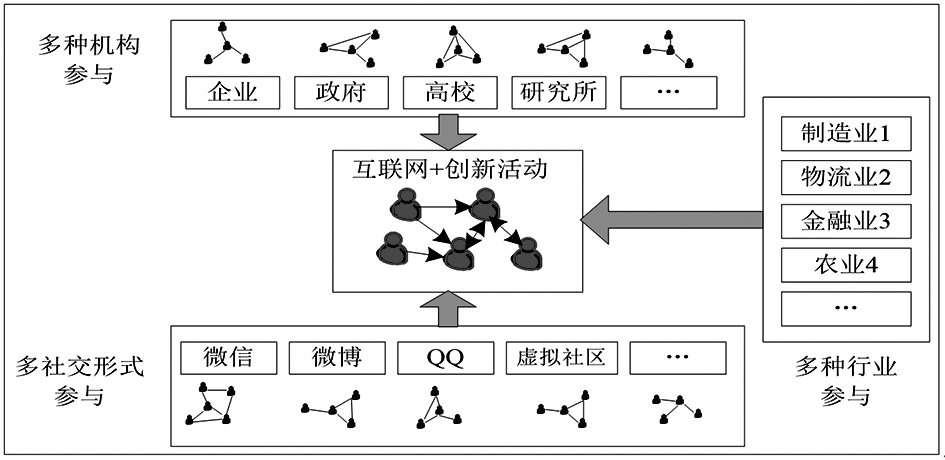

综合以上观点,本文认为,“互联网+”是指知识经济时代以互联网为媒介,通过与其它产业融合、演化形成的新型生态发展模式。该发展模式具有共生性、开环性、群智性、重构性、泛在性、反馈性等特点。

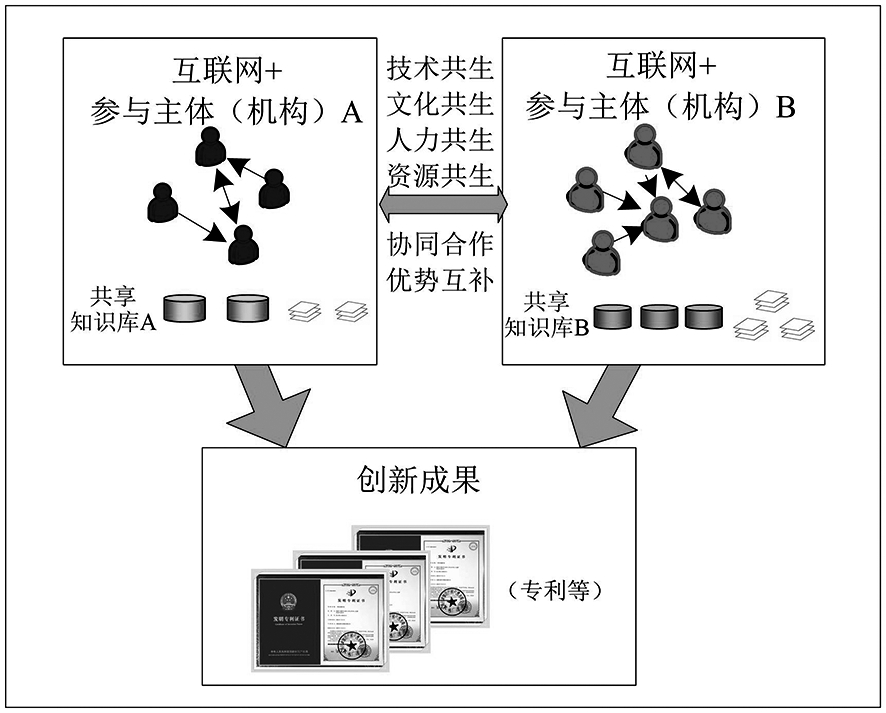

(1)共生性。共生性(Symbiosis characteristic)是指在“互联网+”环境下,参与创新的主体共同发展、共同生长,并获得创新成果(如专利及产品创新等)的特性。具体表现在参与主体(机构)技术共生、文化共生、人力共生、资源共生等方面。共生性实现了不同主体之间优势互补、诸多资源要素共享,使参与主体能共赢发展。该特性是“互联网+”的首要特征和基本特性。具体如图1所示。

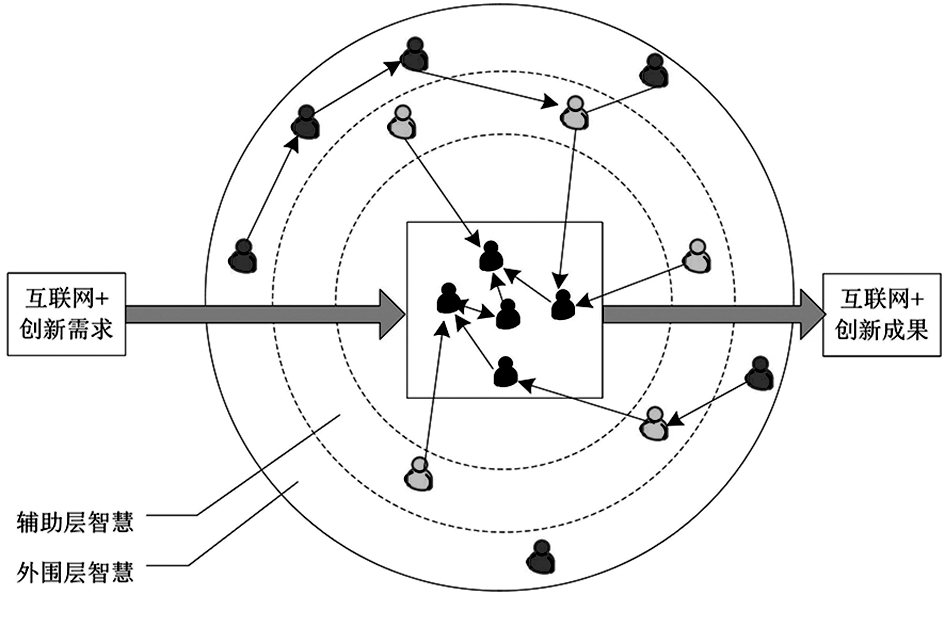

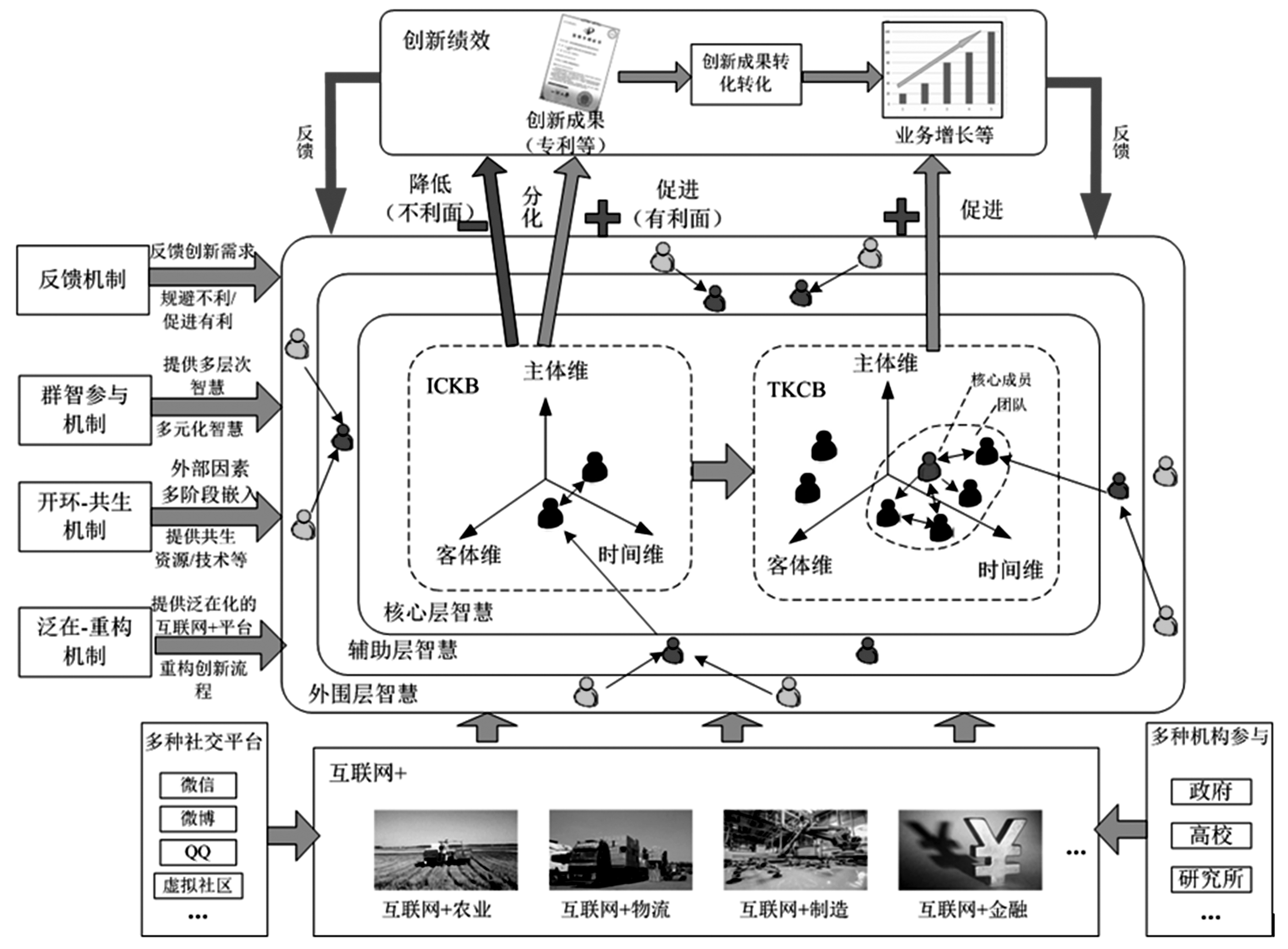

(2)群智性。群智性(Group-intelligence characteristic)是指在“互联网+”环境下,众多个体参与到“互联网+”的服务/产品创新活动中,多元化、多样化的个体智慧(核心层智慧、辅助层智慧、外围层智慧)被融入服务或产品创新中,如图2所示。该特征反映了“互联网+”的主体层次特征。

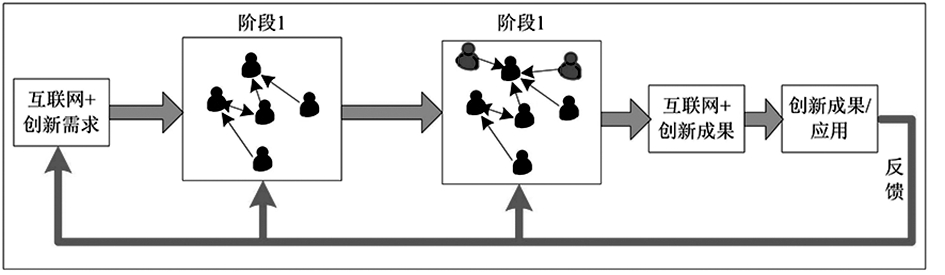

(3)反馈性。反馈性(Feedback characteristic)是指在“互联网+”环境下,创新活动不仅是一个从“互联网+”需求到具体活动,再到创新成果产出的过程,同时,也是一个从创新成果研发到创新成果应用再到需求的循环反馈过程,即创新成果/应用反过来也会影响创新需求,进而影响创新活动的各个阶段。因此,“互联网+”环境下的创新活动具有反馈性。在“互联网+”环境下,通过强/弱反馈、近/远反馈 、正式/非正式反馈、需求/功能反馈等可以实现对创新活动的反馈性控制。它体现了“互联网+”的反馈控制特征,也是“互联网+”的重要特征,如图3所示。

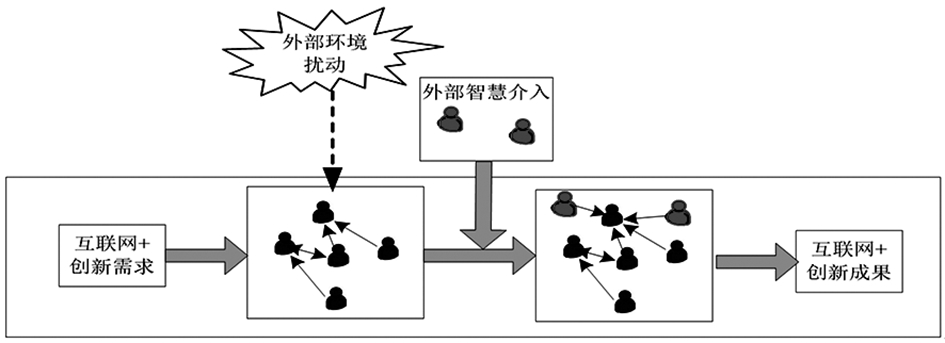

(4)开环性。开环性(Open-loop characteristic)是指从“互联网+”需求到“互联网+”服务/产品创新活动,再到“互联网+成果”,从而形成的网-链结构,是一种开环型结构,而非闭环型结构。这种开环型结构有利于“互联网+”环境下的服务/产品创新,如图4所示。从图中可以看出,“互联网+”环境下的创新活动为开环型结构(图中用虚线表示),同时有多个外部因素嵌入。该特性属于“互联网+”的结构特征。

(5)重构性。重构性(Reconstruction characteristic)是指在“互联网+”环境下,创新活动不再严格遵循原来流程,而是根据环境变化,采用新流程、新结构、新模式进行创新,甚至发生根本性、颠覆性改变,如图5所示。该过程反映了“互联网+”的过程特征。

(6)泛在性。泛在性(Ubiquity Characteristic)是指在“互联网+”环境下,不同机构(企业、政府、高校、研究院所等)、不同行业(如制造业、物流业、农业等)参与主体可以利用多样化的互联网工具(如微信、微博、虚拟社区、电商社交专用平台等),不受时间、地域限制地参与创新活动,体现出时空泛化特性,如图6所示。

2 理论分析与研究假设

2.1 “互联网+”特性对个体知识协同行为(IKCB)的影响

“互联网+”的共生性、群智性、反馈性等特征对社会经济发展以及身处其中的不同个体产生了根本性影响。“互联网+”不仅拓展了创新个体与其它个体间的时空范围,而且为个体知识协同提供了保障。个体知识协同是以个体为中心而展开的与其他个体之间的协同、合作,并且常常是非正式沟通交流。与传统模式相比,“互联网+”的共生性促进了互联网平台与社会各领域的深度融合,其群智性为创新个体的智慧发挥提供了源泉,而反馈性为创新个体间的良好沟通与交流提供了环境,进而可以促进创新个体之间的协同合作[5,8]。

综合上述分析,提出研究假设:

H1:“互联网+”借助共生性、群智性、反馈性等特征正向影响创新活动中的个体知识协同。

2.2 “互联网+”特性对团队知识协同行为(TKCB)的影响

“互联网+”为团队成员的沟通、交流提供了良好的技术基础和保障,其共生性、群智性、泛在性等特征有助于促进团队知识协同行为(TKCB)产生。在团队知识协同下,团队成员之间的知识创造、知识传递具有时间、空间等维度上的协同性。与个体知识协同存在显著差异的是,团队知识协同有比较完善的团队合作机制、信任机制以及沟通机制[9]。Park &Park[10]指出,互联网环境下创新主体之间的协同机制有助于提高团队合作效率,它能更深入和广泛地影响知识转化与知识协同。Sooryamoorthy等[11]通过对南非275位科学家的调查发现,互联网技术很好地促进了地理上分散的科学家之间的协同合作。当今,“互联网+”作为全球知识生态系统的重要组成,更好地发挥了共生性特点,通过重构性、泛在性为团队成员提供良好协同合作环境,而开环性有效促进了团队成员的开放式协同创新[5,12],从而有利于产生较多的团队知识协同。

综合上述分析,本文提出研究假设:

H2:“互联网+”特性正向影响创新活动中的团队知识协同(TKCB)。

2.3 个体知识协同、团队知识协同对创新绩效的影响

Polanyi[13]指出,在知识发现过程中,个体知识和个体性参与(personal participation)是不可或缺的一部分。Nonaka、Barnes等[14-15]也指出,个体是知识的源头和根基。协同合作以及对挑战性活动与学习的偏好,有利于激发个体发现问题及提出创新性解决方案[16-17],进而促进创新绩效提高[18]。当然,由于个体在教育背景、性格、价值观等方面的差异[19-20],会使创新活动的完成质量呈现出差异性和不确定性。综合大多数学者的观点,个体知识协同行为(IKCB)可以促进创新绩效提高。

与个体相比,团队绩效远大于个体绩效之和[21-22]。Kozlowski、Hellriegel等[23-24]指出,组建团队有利于整合不同成员的资源、技能等,从而更好地满足动态、多变的任务需求,进而促进创新成果(如专利等)产生。Ritala等、Wubben等[25-26]也指出,创新团队成员间的知识协同共享有利于企业创新成果产出,有利于促进内部研发和完善其它创新所需的知识与能力,从而提高创新绩效。在创新活动中,团队成员间的知识协同共享有助于提高创新成果产出水平(包括创新成果数量、质量等),进而提升创新成果转化率[27-29],从而提高团队创新绩效[30]。

综合上述分析,提出研究假设:

H3a:个体知识协同行为(IKCB)正向影响创新绩效;

H3b:团队知识协同行为(TKCB)正向影响创新绩效。

这也意味着“互联网+”可以通过个体知识协同(IKCB)或团队知识协同(TKCB)的中介效应对创新绩效产生正向影响。

2.4 个体知识协同与团队知识协同的关系

在创新活动中,个体知识协同与团队知识协同存在一定关系。张凌志等[31]指出,组织知识学习包含个体知识学习,正是基于个体知识学习才产生组织知识创新和增长;邓卫华等[32]认为,不同个体间的交流和合作,就是不同个体知识与智慧相互融合的过程,这个过程最终催生了知识协同效应。对于一个企业而言,团队成员间的良好协作有利于提高团队绩效,提高组织适应能力[33]。但是,由于个体的多样性、复杂性等,个体知识难于管理[34],从而使得个体层面的知识协同难以自发产生[35-36]。因此,对于个体而言,可以通过有效的合作机制,进一步加强团队成员之间的知识交流、共享,形成优势互补,从而构建团队在知识链上的共同优势[37]。

由上述分析,提出研究假设:

H4:创新活动中的个体知识协同正向影响团队知识协同。

由此可以得到本文研究框架,如图7所示。

3 研究设计

3.1 问卷设计

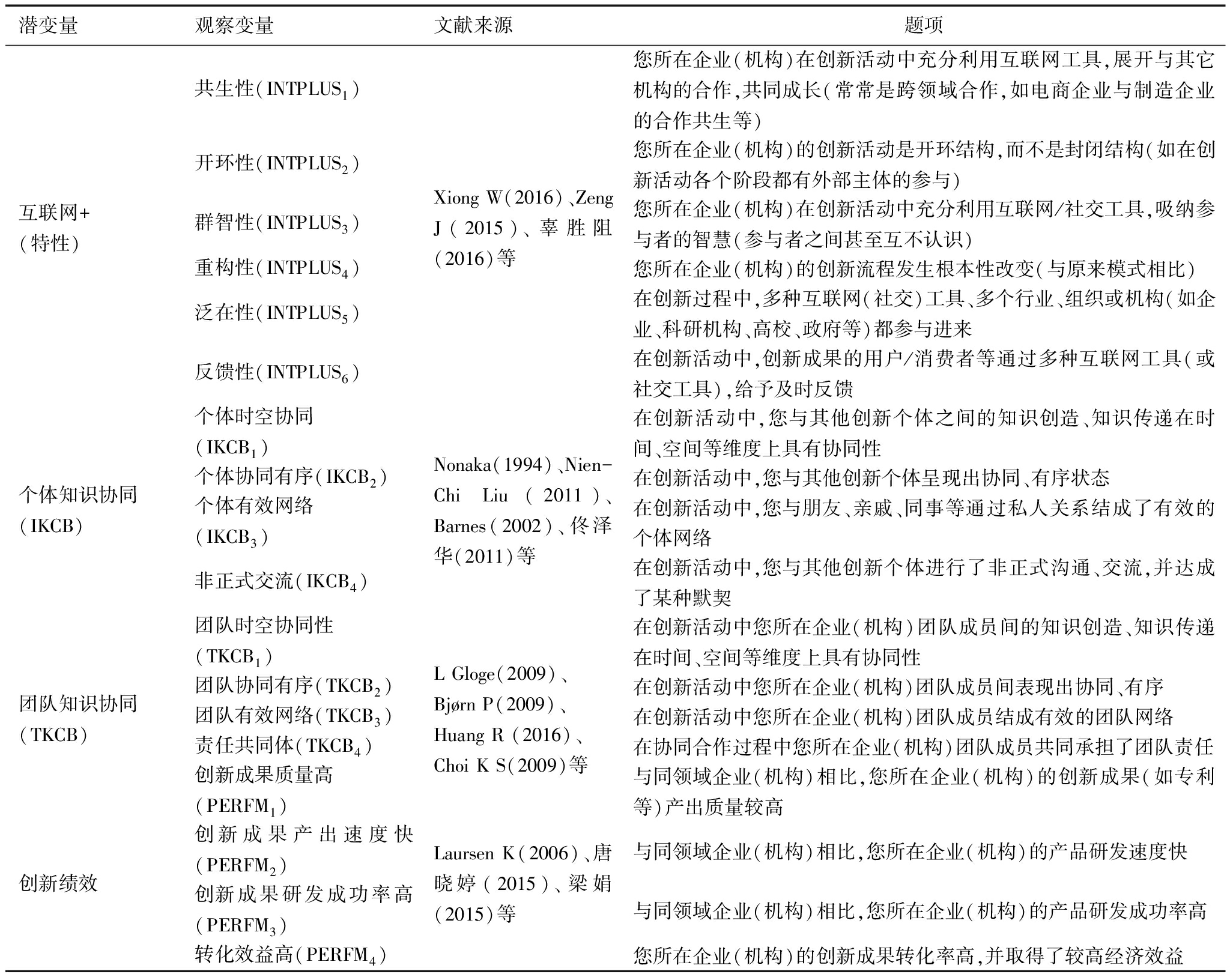

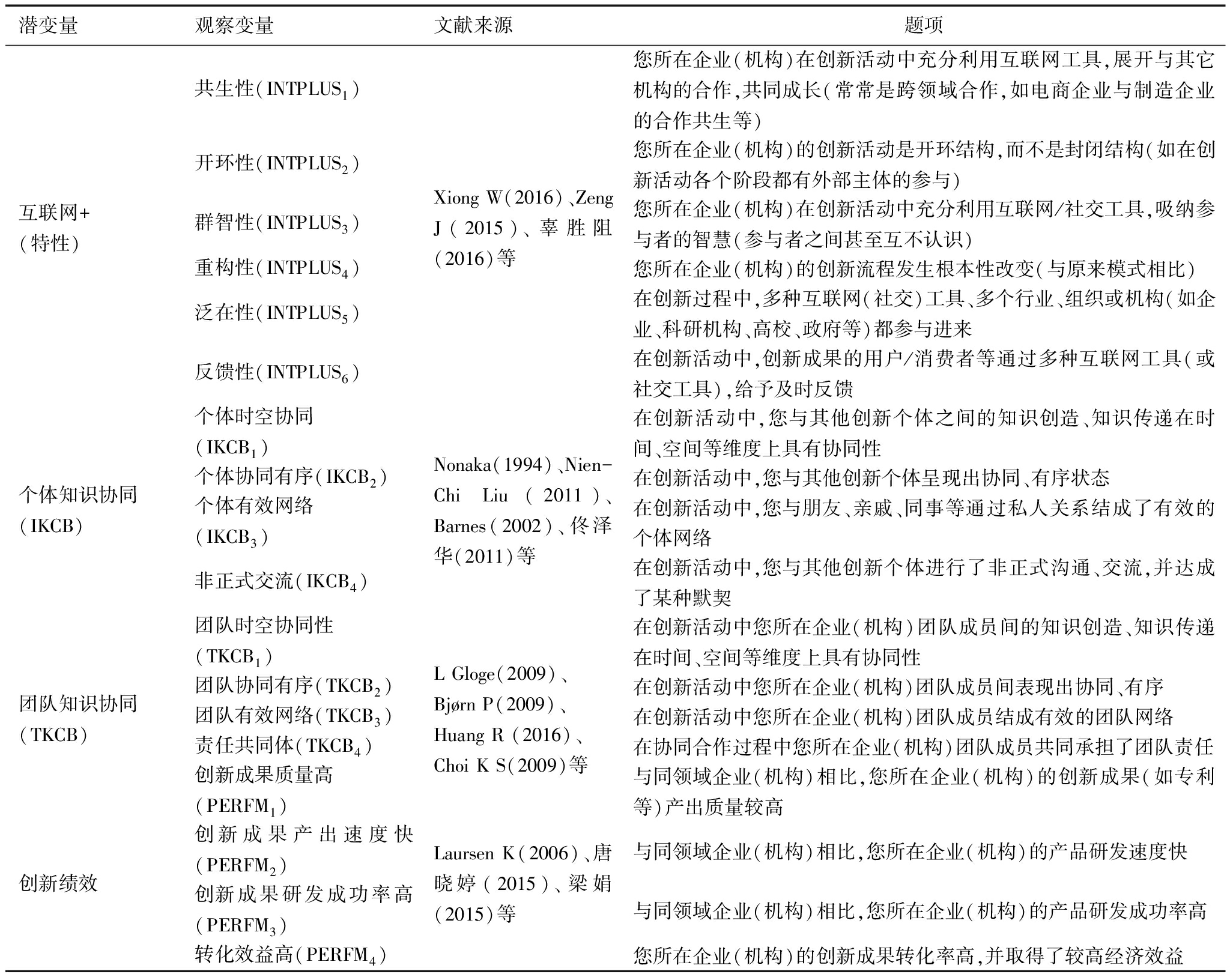

综合已有文献并结合理论假设,设计调查问卷,各潜变量测度指标、文献来源及相应题项如表1所示(对于某些可能具有模糊性的观察变量,在调查问卷的题项中通过举例予以明晰化)。问卷采用Likert五级量表,其中,“5”表示“非常认同”,“1”表示“非常不认同”,随着数值减小,认同程度逐步降低。

表1 各潜变量测度指标及题项

潜变量观察变量文献来源题项互联网+(特性)共生性(INTPLUS1)Xiong W(2016)、Zeng J(2015)、辜胜阻(2016)等您所在企业(机构)在创新活动中充分利用互联网工具,展开与其它机构的合作,共同成长(常常是跨领域合作,如电商企业与制造企业的合作共生等)开环性(INTPLUS2)您所在企业(机构)的创新活动是开环结构,而不是封闭结构(如在创新活动各个阶段都有外部主体的参与)群智性(INTPLUS3)您所在企业(机构)在创新活动中充分利用互联网/社交工具,吸纳参与者的智慧(参与者之间甚至互不认识)重构性(INTPLUS4)您所在企业(机构)的创新流程发生根本性改变(与原来模式相比)泛在性(INTPLUS5)在创新过程中,多种互联网(社交)工具、多个行业、组织或机构(如企业、科研机构、高校、政府等)都参与进来反馈性(INTPLUS6)在创新活动中,创新成果的用户/消费者等通过多种互联网工具(或社交工具),给予及时反馈个体知识协同(IKCB)个体时空协同(IKCB1)Nonaka(1994)、Nien-Chi Liu(2011)、Barnes(2002)、佟泽华(2011)等在创新活动中,您与其他创新个体之间的知识创造、知识传递在时间、空间等维度上具有协同性个体协同有序(IKCB2)在创新活动中,您与其他创新个体呈现出协同、有序状态个体有效网络(IKCB3)在创新活动中,您与朋友、亲戚、同事等通过私人关系结成了有效的个体网络非正式交流(IKCB4)在创新活动中,您与其他创新个体进行了非正式沟通、交流,并达成了某种默契团队知识协同(TKCB)团队时空协同性(TKCB1)L Gloge(2009)、Bjørn P(2009)、Huang R (2016)、Choi K S(2009)等在创新活动中您所在企业(机构)团队成员间的知识创造、知识传递在时间、空间等维度上具有协同性团队协同有序(TKCB2)在创新活动中您所在企业(机构)团队成员间表现出协同、有序团队有效网络(TKCB3)在创新活动中您所在企业(机构)团队成员结成有效的团队网络责任共同体(TKCB4)在协同合作过程中您所在企业(机构)团队成员共同承担了团队责任创新绩效创新成果质量高(PERFM1)Laursen K(2006)、唐晓婷(2015)、梁娟(2015)等与同领域企业(机构)相比,您所在企业(机构)的创新成果(如专利等)产出质量较高创新成果产出速度快(PERFM2)与同领域企业(机构)相比,您所在企业(机构)的产品研发速度快创新成果研发成功率高(PERFM3)与同领域企业(机构)相比,您所在企业(机构)的产品研发成功率高转化效益高(PERFM4)您所在企业(机构)的创新成果转化率高,并取得了较高经济效益

3.2 样本与数据收集

本次研究主要向国内相关领域的专家、企业人员、高校博士生/硕士生、科研院所以及政府机构等工作人员发放调查问卷。其中,企业调查对象涉及化工、石油、电子信息、家电、服装与纺织、钢铁、采矿业等多个行业。本次调查共发放320份问卷,剔除无效样本后,最终得到有效问卷 280 份,有效回收率为87.5%,符合样本规模及有效回收率要求。

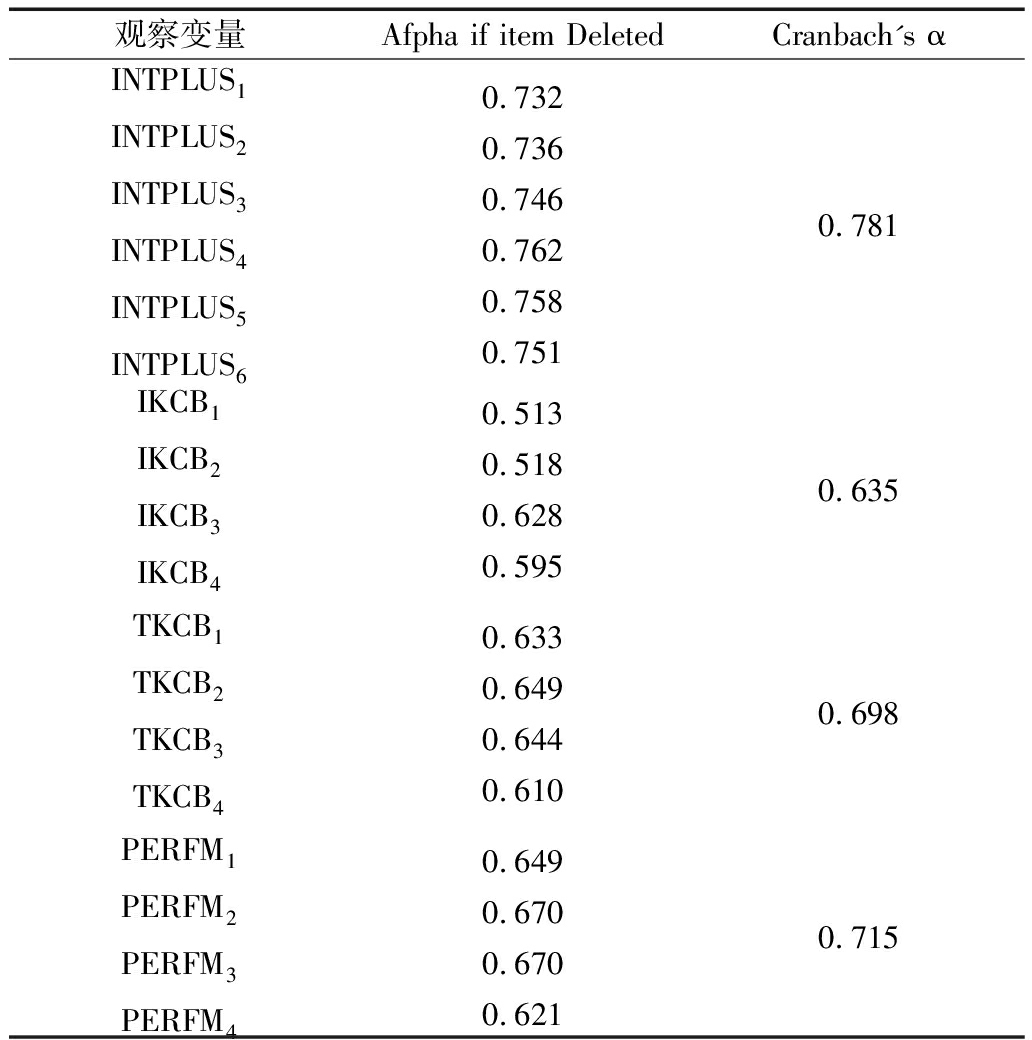

3.3 信度与效度检验

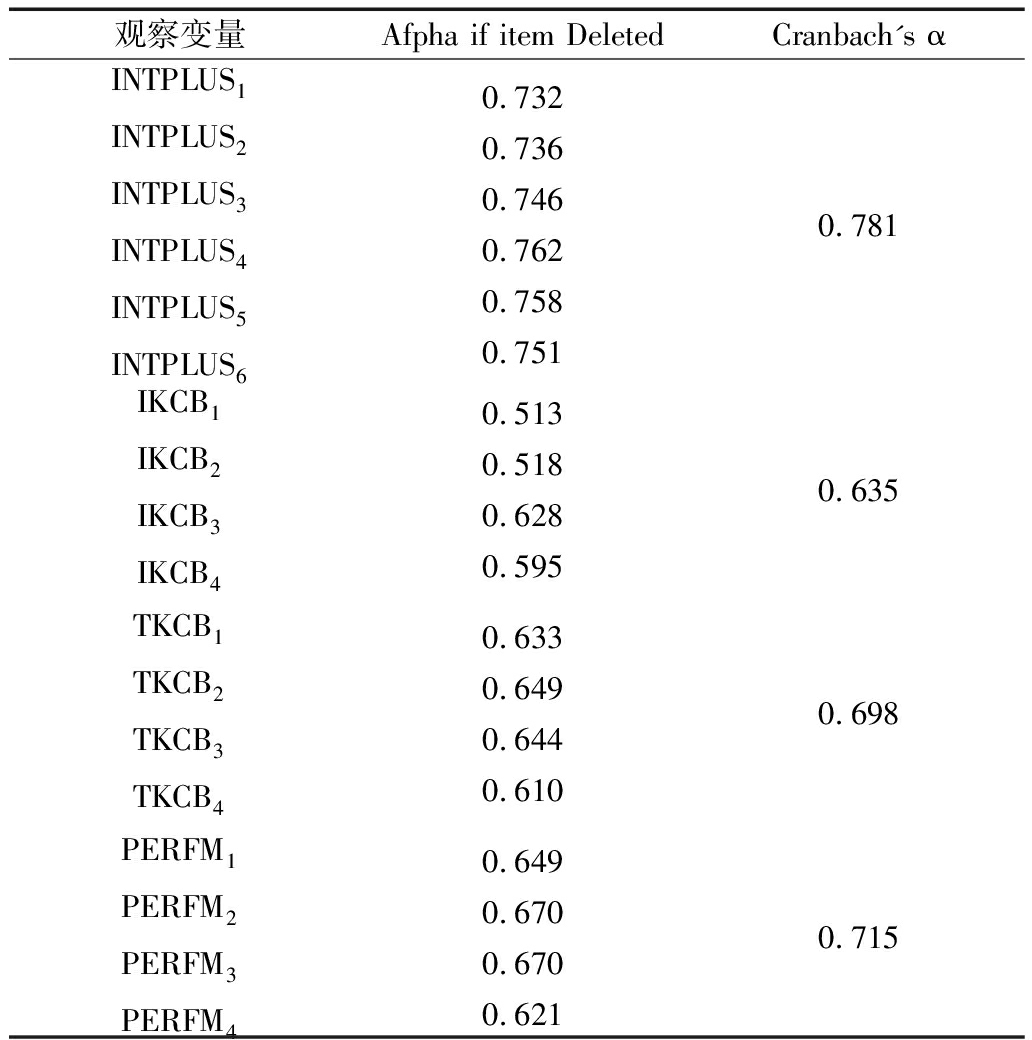

(1)信度检验。利用SPSS19.0对调查数据进行信度分析,结果如表2所示。可以看出,各潜变量信度均达到较高或可接受标准。

表2 信度检验结果

观察变量Afpha if item DeletedCranbach's αINTPLUS1INTPLUS2INTPLUS3INTPLUS4INTPLUS5INTPLUS60.7320.7360.7460.7620.7580.7510.781IKCB1IKCB2IKCB3IKCB40.5130.5180.6280.5950.635TKCB1TKCB2TKCB3TKCB40.6330.6490.6440.6100.698PERFM1PERFM2PERFM3PERFM40.6490.6700.6700.6210.715

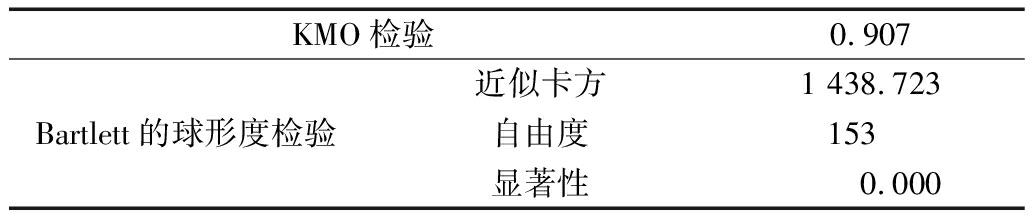

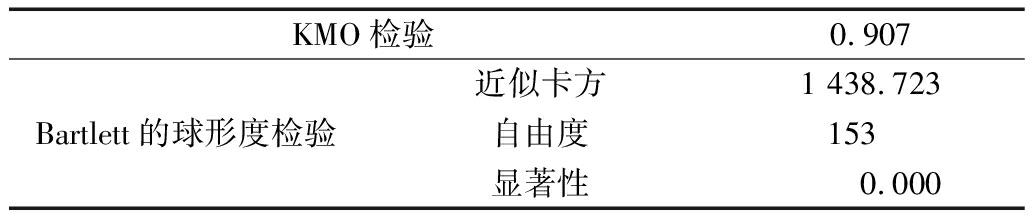

(2)效度检验。通过KMO和巴特利特球形度检验效度,如表3所示。可以看出,整体结构方程模型的KMO值为0.907,Bartlett显著性概率为0,说明通过了效度检验。

表3 效度检验结果

KMO检验0.907近似卡方1 438.723Bartlett的球形度检验自由度153显著性0.000

4 实证研究结果分析

4.1 结构方程拟合度分析

分析过程如下:①模型1:根据研究框架构建初始模型1(M1),然后利用AMOS软件进行结构方程模型计算,拟合结果如表4所示。从表中可以看出,CMIN/DF、GFI、IFI等均达到了要求,同时发现模型存在不显著路径“个体知识协同→创新绩效”。因此,M1未达到要求,需要对初始模型进行修正;②模型2:根据M1,删除不显著路径“个体知识协同→创新绩效”,同时根据AMOS中的模型修正指数并结合实际,添加部分残差变量间的双向关系e1←→e3,e1←→e4,e2←→e6, e11←→e13(添加双向关系有助于解释不易被观察变量的解释力),由此得到M2。然后,重新进行SEM拟合分析,结果如表4所示。可以看出,与M1相比,CMIN/DF得到改善,但是存在不显著双向关系(e1←→e3, e2←→e6, e11←→e13)以及负向路径关系(e1←→e4),故M2仍有修正的必要;③模型3:在M2的基础上,删除不显著和负向双向关系,得到模型3(M3),重新进行SEM拟合分析,结果如表4所示。可以看出,与 M2 相比,CMIN/DF、RMSEA等参数均有所改善,整体拟合效果最好。

表4 模型拟合参数结果

模型修正项CMIN/DFGFIIFITLICFIRMRRMSEA拟合效果模型1(M1)初始模型1.6060.9240.9430.9320.9420.0340.047拟合参数基本达到了要求,但存在不显著路径(“IKCB-->创新绩效”)模型2(M2)去掉不显著路径,添加双向关系e1←→e3,e1←→e4, e2←→e6, e11←→e131.5640.9260.9480.9360.9470.0350.045部分拟合参数得到优化,但存在不显著双向关系(e1←→e3, e2←→e6,e11←→e13)。 模型3(M3)删除不显著和负向双向关系1.6620.9200.9380.9250.9370.0360.049所有路径(以及双向关系)均显著,整体模型拟合度最优标准值<2>0.9>0.9>0.9>0.9<0.05<0.05

4.2 实证结果分析

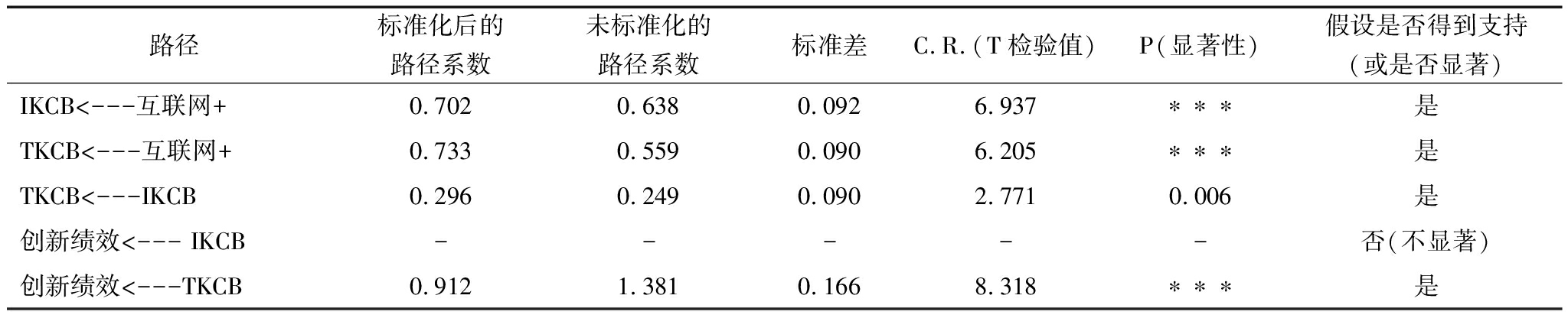

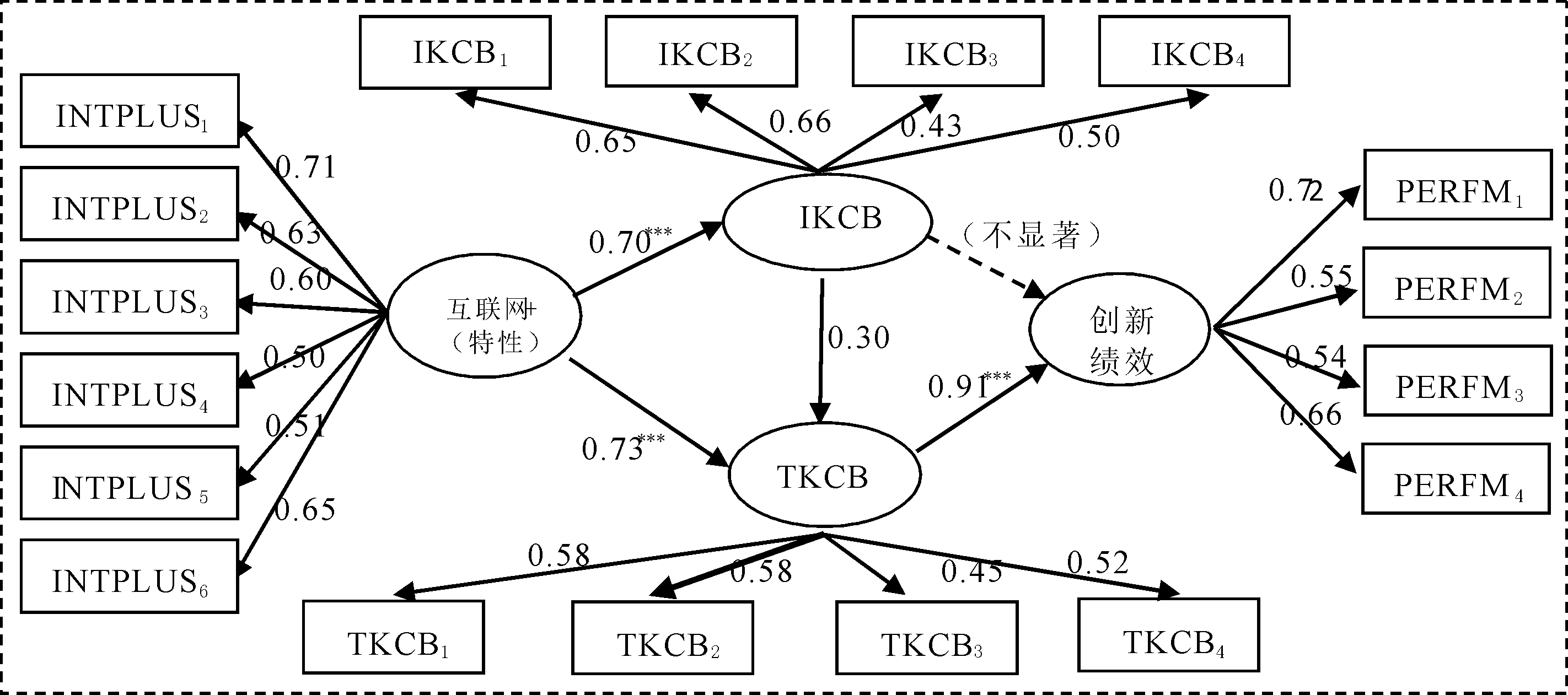

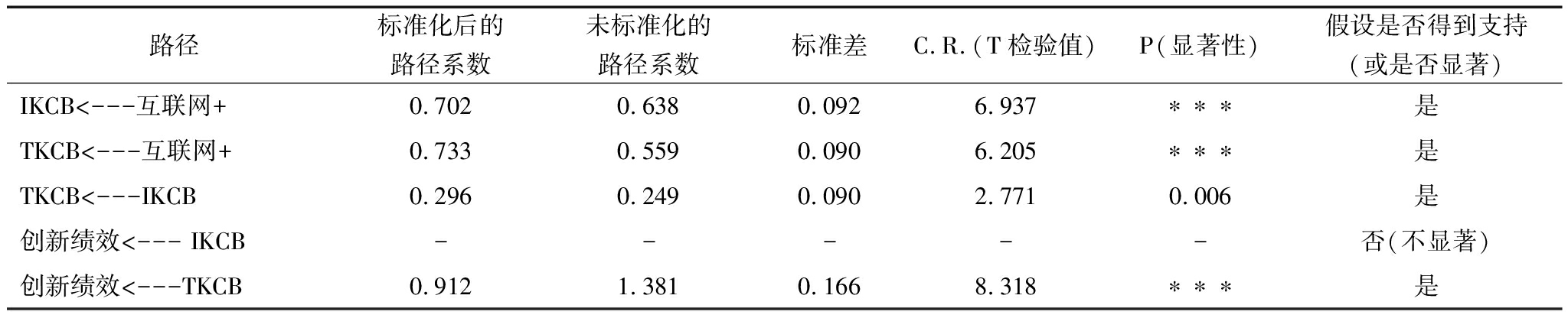

修正后结构模型M3的路径系数、临界比C.R.、对应假设及检验结果如表 5所示,标准化后的路径如图8所示。

表5 结构方程模型参数估计结果(模型3)

路径标准化后的路径系数未标准化的路径系数标准差C.R.(T检验值)P(显著性)假设是否得到支持(或是否显著)IKCB<---互联网+0.7020.6380.0926.937∗∗∗是TKCB<---互联网+0.7330.5590.0906.205∗∗∗是TKCB<---IKCB0.2960.2490.0902.7710.006是创新绩效<--- IKCB-----否(不显著)创新绩效<---TKCB0.9121.3810.1668.318∗∗∗是

注:①***表示P<0.001(双尾);②C.R.相当于t值,如果t>1.96,则p<0.05,如果t>2.58,则p<0.01

注:路径“IKCB→创新绩效”在模型1中不显著,图中数值为模型3(删除该路径后)的参数拟合结果

(1) “互联网+”特性显著正向影响个体知识协同(IKCB)和团队知识协同(TKCB)水平。从图8中可以看出,潜变量“互联网+”特性对潜变量个体知识协同的标准化路径系数为0.70,且达到了p=0.001的显著性水平,假设H1得到了验证,说明“互联网+”特性对个体知识协同有显著正向促进作用,即“互联网+”环境下的企业(或机构)共生性越强,如参与主体在技术、人力、资源等方面的共生、共融水平较高,开环性越显著(如在创新过程中提高外部因素的嵌入性),群体智慧参与度越高、参与范围越广,创新流程的重构水平越高(体现在创新流程、结构、模式等方面),泛在化水平越高(如参与的机构越多、行业越广泛、“互联网+”社交平台的利用度越高),参与主体对创新需求的反馈越及时、越有效,则越有利于提高创新主体间在时空维度上的协同性、有序性,越有利于形成有效的个体网络,促进个体层面的交流、合作,从而使个体知识协同水平得到有效提升。

从图中还可以看出,潜变量“互联网+”特性对团队知识协同的标准化路径系数为0.73且显著,原假设H2也得到了验证,即企业(或机构)之间的共生性、开环性越显著、群体智慧参与度越高、参与范围越广、创新流程重构水平越高、泛在化水平越高、创新反馈越及时、越有效,越有利于创新团队协同性、有序性提升,使得团队成员之间实现“1+1>2”的协同效应,促进团队网络(包括内部网络和外部网络)形成与团队成员协同效率提升,同时,有利于形成有效的责任共同体。

(2)潜变量团队知识协同显著正向影响创新绩效,而个体知识协同对创新绩效的影响不显著。可以看出,潜变量团队知识协同对创新绩效的路径具有统计显著性,标准化路径系数为0.91,原假设H3b得到了验证,即在企业创新过程中,团队成员间的协同性、有序性越强,团队成员网络(包括内部网络和外部网络)越完善、团队联系越密切、团队责任共担机制越完善,则企业获得的创新成果质量越高,创新成果产出速度越快,成果转化率越高,从而显著提升企业创新绩效。

相比团队知识协同,潜变量个体知识协同对创新绩效的路径没有达到0.05的显著性水平(p=0.056),即不具有统计显著性,说明原假设H3a没有得到验证,即在时空维度上创新个体协同性、有序性的增强,个体网络结构的完善,以及个体之间非正式交流的加强,并不能显著提高创新成果质量、加快创新成果产出速度、提高创新成果转化率。这主要是由个体知识协同的分化特征造成的——当个体知识协同与组织目标一致时,其对组织创新绩效提高起促进作用,当个体知识协同与组织目标不一致时,则起反作用。

(3)潜变量个体知识协同对团队知识协同具有正向影响。从图中还可以看出,潜变量个体知识协同对团队知识协同的路径具有统计显著性(p=0.006),标准化路径系数为0.30,原假设H4得到了验证,这也说明个体知识协同对团队知识协同具有正向影响。对于创新个体而言,在组织框架下,个体知识协同常常嵌于创新团队中,并转化为团队知识协同,从而产生与团队知识协同的相关性。

4.3 中介效应分析

实证结果还表明,IKCB可以通过TKCB的中介效应对创新绩效产生促进作用。因此,“互联网+”可以通过IKCB和TKCB的中介效应对组织创新绩效产生正向影响:一方面,“互联网+”的共生性、开环性、群智性等特征可以通过“互联网+”→团队知识协同→创新绩效的路径促进组织创新绩效提高; 另一方面,“互联网+”的共生性、开环性等特征可以通过“互联网+”→个体知识协同→团队知识协同→创新绩效的路径促进创新绩效提高,而不是由“互联网+”直接影响创新绩效,这也验证了“互联网+”主要提供发展环境的观点。

综合以上分析,可以看出,在“互联网+”环境下,企业(或机构)共生性与开环性越显著、群体智慧参与度越高、参与范围越广,创新流程的重构水平越高、创新反馈越及时、越有效,则个体或团队在时空维度上的知识传递与知识创造协同性越强,从而促进创新绩效提高,即可以通过IKCB和TKCB的单阶中介效应或双阶中介效应提升创新绩效。

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

(1)“互联网+”(通过共生性、群智性、反馈性等特征体现)对组织创新过程中的知识协同(包括IKCB与TKCB)有显著促进作用。本文研究表明,“互联网+”为个体知识协同创造了良好的环境基础。如通过共生性(如互联网领域和制造业领域的共生),使得个体能有效协同合作;群智性有助于更好地发挥不同层面(包括核心层、辅助层、外围层)个体的智慧;重构性可以更好地为个体提供崭新,甚至颠覆性的创新流程和模式;开环性使得不同领域、不同类型的个体能更加自由地参与创新活动;泛在性使得个体的实体空间协同和虚拟空间协同能更好地融合;反馈性有助于及时将外部创新需求反馈给参与创新活动的个体,进而调节个体间的合作状态。“互联网+”通过其特征可以有效满足个体层面多样化的协同合作需求,从而促进创新个体之间知识创造与知识传递在时间、空间等维度上的协同性。

另一方面,实证研究也表明,“互联网+”对团队知识协同行为(TKCB)有显著正向促进作用。在“互联网+”环境下,群智性对个体智慧进行有效整合,形成团队智慧;多方位、多领域的共生性给组织带来了更多创新机会和需求,并通过重构性对创新流程进行重塑和创新,使得团队成员之间有效协同、合作,有效提升团队层面(形成了有效的团队合作机制)知识创造与传递在时间、空间等维度上的协同性,呈现出有序状态,并形成团队层面的网络结构,从而促进组织创新中的团队知识协同(TKCB)。

(2)团队知识协同(TKCB)与创新绩效具有显著正相关性,而个体知识协同(IKCB)与创新绩效没有显著正相关性。实证研究表明,TKCB对创新绩效有显著正向促进作用。对于TKCB而言,由于团队成员之间形成了有效的网络结构,建立了团队合作机制,团队成员之间的知识创造与传递在时空维度上趋于协同、有序,从而使团队可以更好地适应日益复杂的竞争环境,满足多变的创新需求,提高创新成果质量和转化效益,最终促进创新绩效提升。和谐的团队协同关系有利于减少可能发生的冲突和风险、缩短相互适应时间、提高协同合作效率,进而提高组织创新绩效,创造远大于个体的绩效之和。这与Robbins(2012)、Hellriegel(2001)等的观点基本一致。

但是,个体知识协同(IKCB)与创新绩效没有显著的正相关性,这可能是由个体的多样性与不确定性造成的(“互联网+”的时空泛在化特征为个体多样性提供了环境):由于个体在背景、态度、个性、能力、思维方式、性格等方面的差异 [38-39],从而使个体知识协同呈现出多样化结果。例如某些个体层面的知识协同对组织创新活动是有利的(这种个体知识协同一般是在组织框架下进行的),而有的个体知识协同对创新活动是不利的(这种IKCB虽然对个体自身有利,但其与组织目标不一致,因而会给组织带不利影响甚至严重后果)。IKCB的不确定性、双向性也造成了其与创新绩效没有显著、直接的正相关性。

(3)个体知识协同与团队知识协同具有一定正相关性,这意味着“互联网+”可以通过团队知识协同或个体知识协同的中介效应(“单阶”或“双阶”)对创新绩效产生正向影响。研究表明,一方面“互联网+”可以通过团队知识协同,即通过单阶中介效应(“互联网+”→团队知识协同→创新绩效)对创新绩效产生正向影响。另一方面,个体知识协同可以通过团队知识协同的中介效应产生间接的正向影响,这也意味着“互联网+”特性可以通过“互联网+”→个体知识协同→团队知识协同→创新绩效的双阶中介效应对创新绩效产生正向影响。

5.2 研究启示

(1)借助“互联网+”的泛在-重构机制,可以促进企业创新,进而提高企业创新绩效。在信息技术日新月异的环境下,泛在化的“互联网+”环境为企业创新提供了有利的环境基础和平台支撑:一方面,泛在化的“互联网+”平台或工具(包括微信、QQ、虚拟社区等)为企业创新提供了多样化、方便、快捷的途径,实现了“互联网+”环境下创新主体在多领域/行业、多地域、全时段、全方位的协同合作,从而有助于提高企业创新效率;另一方面,泛在化的“互联网+”平台或工具促进创新流程、组织管理模式重构,这种重构不仅提高了企业扁平化水平和协同创新效率,而且提高了创新成果产出质量,从而促进企业创新绩效提高。

(2)利用“互联网+”的开环-共生机制,有利于优化创新团队协同合作机制,提高团队知识协同效能,进而促进企业创新绩效提高。一方面,在“互联网+”环境下企业创新呈现出开环性网链式结构,其面向所有创新主体,而不再是封闭式或半封闭式的创新流程结构;另一方面,在“互联网+”环境下,通过技术共生、人力共生、资源共生等为企业创新团队提供共生动力,有利于实现社会资源集成、优化和创造新的发展生态,为团队知识协同打造良好的发展空间,并提高团队成员在时空维度上的协同性,从而通过团队知识协同产生更多创新成果,进而提升企业创新绩效。

(3)在“互联网+”环境下,通过群智机制和反馈机制,提高个体知识协同的创新效率和质量,同时,规避个体的不利面。这主要体现在两个方面:一方面,“互联网+”环境为创新个体提供了展现差异化、多元化、多层次智慧的空间,有力促进了个体层面的协同合作,使个体智慧得到充分发挥,从而提升个体知识协同创新效率。另一方面,“互联网+”在为个体智慧提供发展空间的同时,也为不利的,甚至是恶意的个体协同提供了条件和土壤(由IKCB的分化而产生)。对于这些可能损害组织或团队利益的个体协同行为,可以通过“互联网+”的反馈机制进行规避,如建立有效的惩罚机制和约束机制,甚至诉诸法律,以降低个体不利行为对企业创新活动的影响。可以看出,“互联网+”的群智参与机制和反馈机制可以发挥个体知识协同的有利面,规避不利面,从而提高企业创新绩效。

综合以上分析,可以得到“互联网+”环境下的协同创新机制结构,如图9所示。可以看出,通过“互联网+”的泛在-重构机制、开环-共生机制、群智参与机制、反馈机制,能够有效促进企业创新活动中的知识协同,进而提高创新绩效。

参考文献:

[1] WANG Z, CHEN C, GUO B, et al. Internet plus in China[J]. It Professional, 2016, 18(3):5-8.

[2] 辜胜阻,曹冬梅,李睿.让“互联网+”行动计划引领新一轮创业浪潮[J]. 科学学研究,2016,33(2): 161-165+ 278.

[3] 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见[EB/OL].2015-07-04, http://www.gov.cn/zhengce/ content/ 2015-07 /04/content_10002.htm.

[4] LAURIE GLOGE, PAULA HOWELL, HARLAN HUGH, et al. Knowledge collaboration for IT support[J]. HDI SAB Paper, 2009:1-29.

[5] 佟泽华. 知识协同的内涵探析[J]. 情报理论与实践, 2011, 34(11):11-15.

[6] XIONG W, XIANG F, ZHAO Z, et al. Influence of internet plus to international business development[J]. American Journal of Industrial & Business Management, 2016,6(4):241-249.

[7] ZENG J,YANG M.Internet plus and networks convergence[J]. China Communications, 2015, 12(4):42-49.

[8] FANG M. Toward the deep integrated development of the information-based society——looking at "internet plus" from the perspective of the transformation of civilization[J]. Journal of Management Studies, 2007, 30(6):975-995.

[9] SARKER S, AHUJA M, SARKER S, et al. The role of communication and trust in global virtual team: a social network perspective[J]. Journal of Management Information Systems, 2011, 28(1):273-310.

[10] PARK H, PARK S J. Communication behavior and online knowledge collaboration: evidence from Wikipedia[J]. Journal of Knowledge Management, 2016, 20(4):769-792.

[11] R SOORYAMOORTHY , WESLEY SHRUM. Does the internet promote collaboration and productivity? evidence from the scientific community in south africa[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 12(2):733- 751.

[12] FARAJ S, JARVENPAA S L, MAJCHRZAK A. Knowledge collaboration in online communities[J]. Organization Science, 2011, 22(5):1224-1239.

[13] POLANYI M. Personal knowledge: towards a post-critical philosophy[M]. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 2005:16-17,141-180

[14] NONAKA I,et al. A dynamic theory of organizational knowledge creation[J]. Organization Sience,1994,5(1): l4-37

[15] 斯图尔特·巴恩斯. 知识管理系统:理论与实务[M]. 北京:机械工业出版社,2004:11.

[16] JANSSEN O, VAN YPEREN N W. Employees' goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction[J]. Academy of Management Journal, 2004,47(3):368-384.

[17] HIRST G, VAN KNIPPENBERG D, ZHOU J. A cross-level perspective on employee creativity: goal orientation, team learning behavior, and individual creativity[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(2):280-293.

[18] SARKER S, AHUJA M, SARKER S, et al. The role of communication and trust in global virtual teams: a social network perspective[J]. Journal of Management Information Systems, 2011, 28(1):273-310.

[19] STEPHEN P ROBBINS, MARRY COULTER. Management[M]. New Jersey:Prentice Hall,2012:370-401.

[20] STERNBERG R J,LUBART T I.The concept of creativity: prospects and paradigms[J]. Handbook of Creativity,1999:3-15.

[21] STEPHEN P ROBBINS, TIMOTHY A JUDGE. Organization behavior[M]. New Jersey:Prentice Hall,2011: 314-331.

[22] 吴杨,苏竣. 科研团队知识创新系统的复杂特性及其协同机制作用机理研究[J]. 科学学与科学技术管理,2012,33(1):156-165.

[23] STEVE W J KOZLOWSKI,DANIEL R ILGEN. Enhancing the effectiveness of work groups and teams[M]. Psychological Science in the Public Interest, 2006,7(3): 77-124.

[24] HELLRIEGEL D,SLOCUM J W,WOODMAN R W.Organizational behavior[M]. Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing,2001.

[25] RITALA P, OLANDER H, MICHAILOVA S, et al. Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study[J]. Technovation, 2015, 35:22-31.

[26] WUBBEN E F M, BATTERINK M, KOLYMPIRIS C, et al. Profiting from external knowledge: the impact of different external knowledge acquisition strategies on innovation performance[J]. International Journal of Technology Management, 2015, 69(2):139.

[27] CHEN Y S, LAI S B, WEN C T. The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan[J]. Journal of Business Ethics, 2006, 67(4):331-339.

[28] 梁娟, 陈国宏. 多重网络嵌入与集群企业知识创造绩效研究[J]. 科学学研究, 2015, 33(1):90-97.

[29] LAURSEN K, SALTER A. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2):131-150.

[30] TSAI K H. Collaborative networks and product innovation performance: toward a contingency perspective[J]. Research Policy, 2009, 38(5):765-778.

[31] 张凌志, 薛晶心, 张媛. 微信模式下个体知识学习的特征和交流模式研究[J]. 情报理论与实践, 2015, 38(7):67-71.

[32] 邓卫华,易明,王伟军.虚拟社区中基于Tag的知识协同机制——基于豆瓣网社区的案例研究[J]. 管理学报,2012(8):1203-1210.

[33] WI H, OH S, MUN J, et al. A team formation model based on knowledge and collaboration[J]. Expert Systems with Applications an International Journal, 2009, 36(5):9121-9134.

[34] BHATT G D.Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge[J]. Journal of Knowledge Management, 2002, 6(1):31-39.

[35] FELIN T, FOSS N J. Strategic organization: a field in search of micro-foundations[J]. Microbiology, 2005, 3(4):441-455.

[36] FOSS N, FELIN T. Individuals and organizations: thoughts on a micro-foundations project for strategic management and organizational analysis[M]. Emerald Group Publishing Limited, 2006:253-288.

[37] 王学东,谢辉,谢晓娇. 面向知识共享流程的虚拟团队知识协同研究[J]. 情报科学,2011(11):1608-1612.

[38] STEPHEN P ROBBINS, MARRY COULTER. Management[M]. New Jersey:Prentice Hall,2012:370-401.

[39] 理查德 L·达夫特. 管理学原理[M]. 北京:机械工业出版社,2005:234.

(责任编辑:胡俊健)