收稿日期:2019-08-03

基金项目:国家自然科学基金面上项目(71572067)

作者简介:董保宝(1981-),男,河南焦作人,博士,吉林大学管理学院教授,研究方向为创新与创业;程松松(1994-),女,山东德州人,吉林大学管理学院博士研究生,研究方向为创新与创业。

DOI:10.6049/kjjbydc.2019050533

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2019)21-0071-09

近年来,聚焦于云计算、生物科技、人工智能等高科技行业的新创企业成为资本竞相追逐的对象。但是,VUCA(Volatility-不稳定性;Uncertainty-不确定性;Complexity-复杂性;Ambiguity-模糊性)的环境特质导致技术快速更迭且市场需求不断变化[1],天生具有资源缺陷的新创企业如何突破资源瓶颈,在高科技行业激烈的竞争中脱颖而出[2],跨越多重成长门槛实现快速发展,已成为创业者和研究者思考的核心问题[3]。

社会资本理论认为,社会资本嵌入在互动网络中并可以通过双方间的关系连接获得[4]。换言之,当高科技新创企业构建的网络连接越来越多,且连接主体的职业类别越来越多样化时,企业就越容易获取多元化、异质性资源。 Patel&Terjesen [5]将上述网络类型解读为网络跨度,并指出网络跨度越大的新创企业,在资源获取和机会开发方面越具有优势。那么,在中国情境下网络跨度也是越大越好吗?借鉴Burt & Burzynska [6]的研究成果,在西方与创业成功息息相关的网络对中国创业企业也十分重要。但是,中国情境下网络作用机制与西方存在显著差异,因此需要对网络跨度进行深入剖析以解读其对新创企业绩效的影响。值得注意的是,部分学者认为,网络密度与网络跨度同属社会网络的基本要素,应当在考虑网络跨度的同时考虑网络密度对绩效的影响,但本文认为,网络密度和网络跨度是两种不同的网络要素。因为从网络结构看,网络密度侧重于网络参与者之间的联系紧密性,而网络跨度聚焦于网络中参与者的数量和特征[5],实质内容不同可能导致其对绩效的影响机制和效应也不同。因此,本文仅聚焦于探索高科技新创企业网络跨度与绩效间的关系。

网络跨度发展意味着高科技新创企业的网络连接趋向多元化,有助于新创企业获取多元化、异质性资源[7],进而促进其实现竞争优势。同时,多元化连接之间具有明显的功能性差异,即新创企业与连接主体间的认知结构存在不同。根据社会资本理论,认知差异可能影响双方互动效果,导致资源在转移过程中发生吸收、转化问题,进而导致不必要的成本支出。而且,为维系多元化网络连接,高科技新创企业需要付出时间、精力等资源[8]。因此,不适当的网络跨度有可能导致新创企业付出大于收益,负向影响绩效。那么,对于中国情境下的高科技新创企业来说,何种水平的网络跨度是合适的?网络跨度和绩效的关系到底是怎样的?上述问题亟待解决。

此外,对于新创企业而言,虽然高网络跨度下多元化网络连接能够推动其跨越资源门槛,但是网络关系是处于动态变化之中的,如何更好地响应网络关系变化,强化网络跨度的资源优势需要企业对网络进行有效管理[9]。为此,本研究引入网络响应能力(network responsiveness capability)这一变量。作为一种特殊的动态能力[10],网络响应能力表征企业对网络关系变化的适应强度和协调力度[11],有助于企业构建并延续竞争优势。基于能力观研究视角,相较于低网络响应能力企业,高网络响应能力有利于新创企业合理构建和利用网络。但是,网络响应能力会以何种方式影响高科技新创企业网络跨度与绩效的关系?目前有关能力和网络的研究均未解答这一疑问。

为了回答上述问题,本研究整合社会资本理论和能力观并提出一个倒U型概念框架,以说明高科技新创企业网络跨度是如何影响绩效的,厘清在不同网络响应能力下网络跨度对绩效的影响效应,为高科技新创企业突破生存瓶颈开辟新视野和新路径。

Patel&Terjesen[5]将网络跨度描述为企业跨越机构、组织等多个知识库的关系连接程度,强调企业网络关系广度;任胜钢等[12]从人脉视角将网络跨度定义为网络关系多样性的一种社会资本,强调人脉广度;本文认为,网络跨度是指企业网络连接跨越多个组织或社会边界的程度[5],强调企业网络触及多样化职业类型[13]。社会资本理论认为,基于社会网络关系,企业能够以相对低廉的成本获取支持性资源和互补性信息。进一步看,在多元职业网络支持下,企业获取的资源更具差异性和独特性,即网络跨度越大,企业获取异质性信息和资源的可能性就越高。对于高科技新创企业而言,快速变化的技术环境要求其不断重组分散的资源和知识、更新产品或服务,这一行业特征更加强化了网络跨度对绩效的影响效应[1]。因为新和小的天生缺陷导致新创企业资源存量不足且利用效率低[9],由此,新创企业陷入资源陷阱[14]。根据社会资本理论观点,关系网络是企业突破资源困境的关键路径之一[8]。那么,在高科技新创企业中,网络跨度越高越好吗?

社会资本包括关系、结构和认知3个构面[15],从关系性社会资本和结构性社会资本视角看,网络跨度有助于企业在网络中识别新机会和接收新观点,但在高网络跨度下难以深层次地嵌入网络,进而无法顺畅地转移复杂知识等资源;从认知性社会资本视角看,网络跨度下多样化职业背景有助于认知差异形成,从而刺激企业跳出原有思维框架,从新视角看待问题,但高网络跨度会导致认知差异较大,反而会限制企业间的交流沟通,摧毁网络位势[4]。Mariotti& Delbridge [16]从合作与成本视角提出网络连接的职业类型过度多样化的“超载”效应。上述研究在一定程度上表明,网络跨度并非越大越好,它在发挥积极作用的同时也会消极影响企业绩效。换言之,网络跨度对绩效的影响可能存在临界效应,当达到某一临界值时,网络跨度进一步提升反而会导致新创企业绩效下降。因此,基于上述分析,本研究认为,网络跨度与高科技新创企业绩效间存在倒U型曲线关系,具体原因如下:

第一阶段,网络跨度由低水平发展到中等水平。网络跨度提升意味着新创企业网络连接主体涉及的职业类别越来越多[5,17]。根据社会资本理论,作为一种商业资产,网络关系可以为新创企业提供有助于其发展的有形(资金、人力等)和无形(信息、知识等)资源[4,18]。因此,在网络跨度逐渐提升过程中,基于不同职业背景的网络连接,新创企业可以获取更加丰富、多元化且具有异质性的信息、知识等资源[19],促进其获得竞争优势。

具体来说,具有VUCA特性的高科技行业环境要求新创企业结合机会信息,在独特知识元素的基础上整合、重组知识和资源[1,20],从而及时响应动态变化并快速更新技术和产品以应对市场竞争。网络跨度提高拓展了新创企业的资源范围,即知识、信息等资源获取渠道,因为网络关系的多元化职业背景有助于新创企业接触到跨越组织甚至行业边界的异质性知识和信息[21]。面对动荡的外部市场环境,丰富的信息流驱动高科技新创企业增强机会警觉性[22],知识等资源驱动新创企业提升变化响应能力[23]。通过创造性地配置、整合机会信息、知识等资源[5],新创企业推出适时适市的新产品或服务,不仅能够从快速、灵活的响应环境变化活动中受益,还能促使响应行动与环境变化契合,从而创造协同优势。

除知识、信息等资源外,网络跨度提升还为新创企业提供了异质性视野和问题解决路径,这对高科技企业发展至关重要。具体来说,突破惯性思维、降低一致性压力是高科技新创企业赢得市场先机的必要条件[1]。网络跨度提升带来多元化连接的背后是多样化职业背景,不同职业处境下认知结构存在差异,例如在与企业高管和普通工人的交流中发现,两者对技术环境变更认知存在显著差异,前者更多地将其看作机遇,后者对此则无动于衷。Laureiro-Martinez & Brusoni [24]指出,异质性认知结构会激发新创企业认知思维,刺激新创企业跳出原有认知框架,从独特的视角组合资源或解析问题,创造性地重构产品或服务流程,从而实现卓越绩效。

第二阶段,网络跨度由中等水平发展到高等水平。网络跨度进一步提升意味着新创企业网络关系横跨多个职业背景[5,19],甚至遍及从低级到高级所有职业类型。对于从事不同职业的网络连接主体而言,他们之间具有明显的功能性差异和认知差异[4,25,26],因为不同功能背景下各自具有不同的认知结构。基于社会资本理论认知视角,共享的社会规范、语言和价值观等认知行为会有效促进新创企业与连接主体间的沟通互动[15]。值得注意的是,共享并不等同于一致,适度的认知差异会刺激新创企业产生创新性观点[1,27]。但是,当新创企业网络跨度过大时,网络连接主体之间的认知差异会极其显著,导致企业在获取和转化信息、知识等资源时出现绩效负向发展现象,这一现象在高科技行业中更加显著。

具体来说,高科技企业行为活动基于技术或知识开展,跨越多个功能和组织边界获取知识、信息等资源时会导致成本急速上升。一方面,因为不同功能或组织内部有各自通用的语言或惯例[12],外部理解难度大,新创企业在转换和使用已获取的资源时需要付出大量成本,导致边际成本超过边际收益,负向影响绩效提升;另一方面,在网络跨度过大的情境下,高科技新创企业在不同连接主体间获取的知识、信息等资源具有显著差异,导致新创企业本就不充裕的注意力资源聚焦于“翻译”这些知识、信息上[28],忽视运营等对其发展至关重要的活动,造成内部运转效率下降,影响产品开发进程。此外,Burt [29]指出,维系多元化连接的成本巨大。面对网络跨度过度提升下的众多异质性连接主体,新创企业需采用不同方式维持双方关系,使自身注意力资源和物质资源支出增加[30],导致绩效下滑。

综上所述,本研究认为,高科技新创企业网络跨度对绩效的影响存在门槛效应。当高科技新创企业网络跨度超过某一门槛后,其进一步扩大并不一定带来绩效提升,反而会导致边际成本超越边际收益,负向影响绩效。据此,本研究提出如下假设:

H1:高科技新创企业网络跨度与绩效间存在倒U型曲线关系。相对于中等水平网络跨度的高科技新创企业,具有低水平和高水平网络跨度的新创企业其绩效更低。

作为动态能力的微观基础,网络响应能力对新创企业的价值不言而喻[31]。它是反映企业适应性和协调性的特殊动态能力[10],指导企业依据环境变化快速适应并协调组织内外部网络关系[11]。具体来说,适应能力(adaptability)和协调能力(coordination)是一对发挥配合作用的基础动态能力[32],前者能确保企业快速适应组织环境改变和外部网络环境变迁,后者在前者的基础上协调网络关系与组织资源等因素以应对新变化。

高科技行业产品更新速度快,生命周期大大缩短,每一组产品所需的资源不尽相同,这对本就存在资源约束的新创企业提出了更大的挑战。为实现竞争优势,高科技新创企业只能在高强度的竞争环境中加快机会识别速度并配置网络资源以推动机会开发和利用。虽然在网络跨度发展下,新创企业可以获取丰富的异质性网络资源,但是资源获取不等同于资源配置或整合,在缺乏能力支持下新创企业无法顺畅地在网络中识别机会,而后者对于推动高科技新创企业发展至关重要。能力观强调组织能力在机会识别、评估和利用中的作用[33]。基于对新创企业网络关系变迁与发展的反馈,网络响应能力不断驱动新创企业对开发的机会、资源及战略能力进行整合、配置,并根据外部环境变化进行“破坏性”重置[34,35]。因此,鉴于网络响应能力效用分析,本研究认为,网络响应能力调节高科技新创企业网络跨度与绩效之间的关系。

从网络响应能力定义和能力观视角出发,其对高科技新创企业网络跨度与绩效之间关系的调节作用主要表现在以下方面:

(1)网络响应能力与外部网络关系联系紧密,同时也是企业的一种内生性能力。因此,它有助于企业在组织内部战略指导下构建新的外部网络连接,同时切断原有与发展方向不相关的网络连接[11],促使企业快速适应这种网络环境变迁。网络跨度下丰富的网络连接作为企业无形资产不会自动更新[36],而高科技行业瞬息万变,这意味着新创企业需要将网络关系开发与战略方向结合起来,即依据发展目标及时改变网络跨度并更新网络跨度下的关系连接。高水平网络响应能力有助于高科技新创企业根据环境变动和组织战略变动及时对现有网络跨度及关系连接构成作出调整[37],更新新创企业无形资产,从而避免不必要的网络维系成本[16]。并且,隐含于网络响应能力内部的适应能力有助于高科技新创企业快速适应新的网络结构[38]。在网络响应能力更新后的网络情境中,新创企业网络跨度及关系连接出现调整,更贴合组织战略发展。因此,在新的网络连接中,高科技新创企业在获取信息、知识等资源时更具指向性,从而有利于降低搜寻成本。

(2)网络响应能力有助于高科技新创企业协调组织内部因素(资源、组织结构等)以灵活应对和管理动态网络关系[10,39]。Wales等 [9]指出,网络只有在被有效利用和管理的前提下才能发挥其禀赋优势。在网络跨度相同的情况下,高水平网络响应能力有助于高科技新创企业调配资源、协调各部门或正式组织与非正式组织间的关系以应对网络关系变化,同时能够从中获取必要的资源,降低资源闲置的机会成本。换言之,在高水平网络响应能力的影响下,新创企业能够从多元化网络连接中实现增效。而且,有效协调和管理网络关系有助于拓展新创企业与连接主体间的合作互动广度和深度[11],进而促进高科技新创企业顺畅转移和正确理解异质性知识、信息等,减少转移时间和“翻译”成本。

综上所述,本研究认为,网络响应能力作为一种动态能力,不仅能够促进高科技新创企业在网络连接中优先识别和开发机会信息,还能通过多种路径降低网络相关成本。换言之,高水平网络响应能力可以提升网络跨度向高科技新创企业绩效转化的效率和效能。据此,本研究提出如下假设:

H2:网络响应能力正向调节高科技新创企业网络跨度与绩效之间的曲线关系。高水平网络响应能力可以强化低水平网络跨度对绩效的正向作用,弱化高水平网络跨度对绩效的负向作用。

本研究以成立时间8年作为高科技成熟企业与新创企业的分界线,因为对于企业而言,经历完整的导入期-成长期-成熟期-衰退期4个生命周期需要很长时间,即使是科技进步推动企业跨越其中一个甚至两个生命周期发展,大多企业仍无法在短期内实现成熟的战略运营模式。而且,当前发表于国内顶级期刊上的新创企业研究大多以8年为新老界限,故本文选择8年作为划分标准具有一定的合理性。

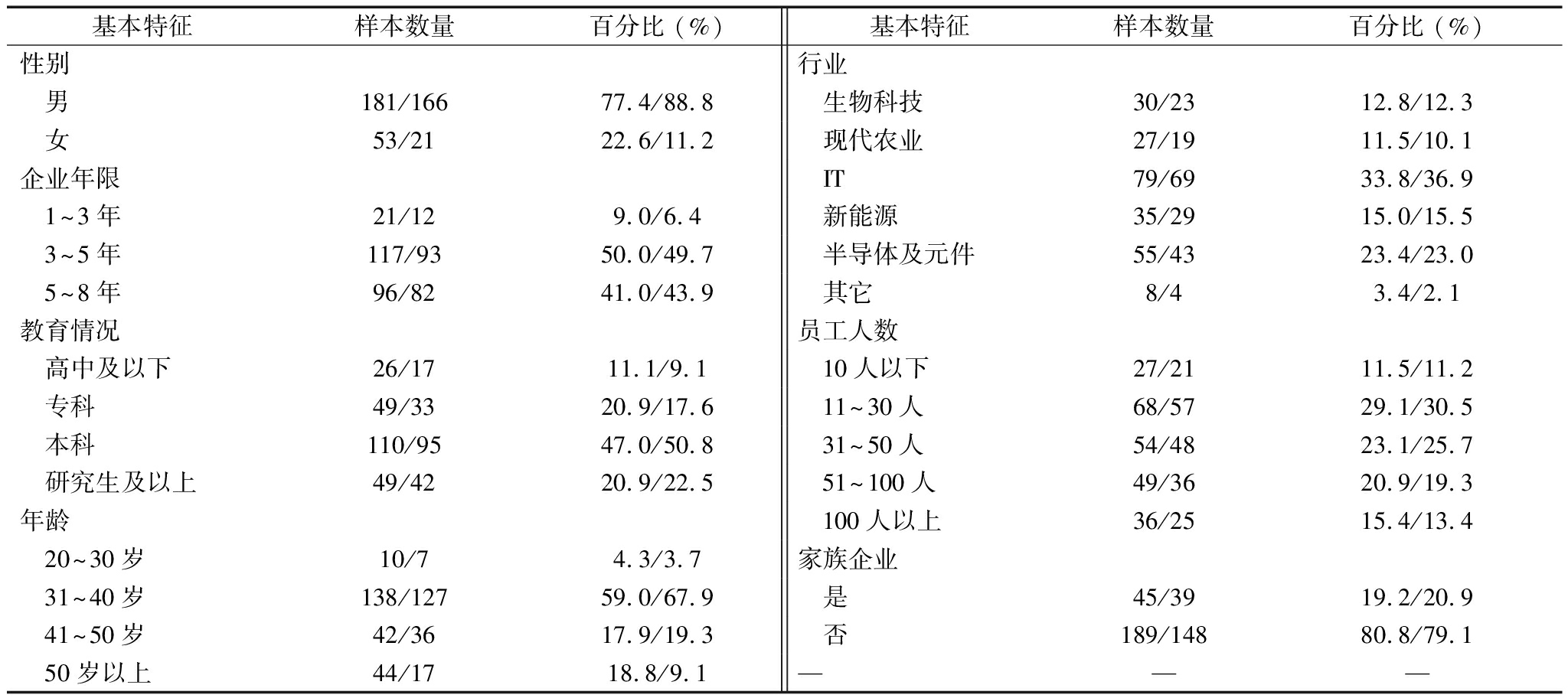

本文采用two-wave方式收集数据。第一阶段主要收集除绩效外的所有数据,2018年2—4月向东北地区成立时间8年以下的高科技企业高管发放问卷352份,收回291份,有效问卷234份。2019年2—4月展开第二阶段绩效数据调研活动,由于某些原因,参与第一次调研的被试人员只有212位再次配合。最终,剔除25份无效问卷后,本研究共获取187份有效问卷,问卷有效率88.2%,如表1所示。

(1)新创企业绩效。借鉴现有研究,新创企业绩效使用主营业务的销售收入增长率、销售净利润、总收入增长率及投资回报率4个指标度量,Cronbach'α值为0.813,探索性因子载荷值区间为0.691~0.833,具有良好的信效度。上述题项以Likert-7级刻度测量。

表1 样本基本情况(N=234/187)

基本特征样本数量百分比 (%)基本特征样本数量百分比 (%)性别行业 男181/16677.4/88.8 生物科技30/2312.8/12.3 女53/2122.6/11.2 现代农业27/1911.5/10.1企业年限 IT79/6933.8/36.9 1~3年21/129.0/6.4 新能源35/2915.0/15.5 3~5年117/9350.0/49.7 半导体及元件55/4323.4/23.0 5~8年96/8241.0/43.9 其它8/43.4/2.1教育情况员工人数 高中及以下26/1711.1/9.1 10人以下27/2111.5/11.2 专科49/3320.9/17.6 11~30人68/5729.1/30.5 本科110/9547.0/50.8 31~50人54/4823.1/25.7 研究生及以上49/4220.9/22.5 51~100人49/3620.9/19.3年龄 100人以上36/2515.4/13.4 20~30岁10/74.3/3.7家族企业 31~40岁138/12759.0/67.9 是45/3919.2/20.9 41~50岁42/3617.9/19.3 否189/14880.8/79.1 50岁以上44/1718.8/9.1———

注:斜线前面数据是第一次调研的数据统计结果,斜线后面的是第二次加入绩效数据之后的有效问卷统计结果

(2)网络跨度。结合对网络跨度的定义和理解,不同职业类别能够为新创企业提供不同的知识、信息等资源,因此本文从网络参与者职业类别多样性视角展开测量。根据中国情境调整职业类别,分别是:“0”代表“失业和半失业人员”,“1”代表“劳动者”,“2”代表“产业工人”,“3”代表“商业服务人员”,“4”代表“个体工商户”,“5”代表“办事人员”,“6”代表“专业技术人员”,“7”代表“私营企业主”,“8”代表“高层经理人员”,“9”代表“国家与社会管理人员”,职业层级越高代表其掌握的资源价值越大。此外,借鉴Patel&Terjesen [5]的研究成果,本文使用标准的自我中心网络测量方法量化网络跨度。但是,Patel & Terjesen[5]的研究是在双元制度环境下展开的,本研究则聚焦于中国情境下的新创企业,因此,原有公式中制度环境数量恒等于1,将1代入原式后的结果如式(1)所示。其中,OC为代表网络连接多元化的职业层级(从0~9),OCL、OCH分别代表高科技新创企业网络连接的最高与最低职业类别间的差异和最高职业类别。

网络跨度=(OCH-OCL)+(OCH)

(1)

(3)网络响应能力。本研究借鉴Kleinbaum & Stuart [11]的研究成果,采用“本企业鼓励员工打破旧的传统或惯例以适应网络关系演进”、“本企业能够灵活调整网络结构以适应战略优先级变化”、“本企业能够把握网络演进方向,并快速适应”、“本企业能够快速适应网络关系变化速度”等4个题项测度适应能力,Cronbach'α值为0.854,探索性因子载荷值区间为0.762~0.893;采用“本企业能够协调各部门关系以应对不断变化的网络关系”、“本企业能够调配资源以应对网络关系变化”、“本企业能够协调与网络成员的关系以获取必要的资源”、“当外部网络关系发生变化时,本企业能够协调合作的广度和深度”、“总体而言,本企业能够与网络成员实现协同增效”等5个题项测度协调能力,Cronbach'α值为0.772,探索性因子载荷值区间为0.754~0.828。网络响应能力总体的Cronbach'α值为0.804,大于0.7,具有较好的信度。上述题项以Likert-7级刻度测量。

(4)控制变量。本文选取规模和年龄作为控制变量[20],企业年龄用成立年限表示,企业规模用员工人数表示。此外,现有研究表明,CEO年龄、管理经验和创业经验也可能影响企业网络跨度和绩效[32],故本文将其作为控制变量。CEO管理经验采用本企业CEO任职时间表示,CEO创业经验采用CEO以前创办过的企业数目表示。

虽然本研究对自变量和因变量采用分开收集two-wave的数据采集方式,在一定程度上缓解了共同方法偏差问题,但为确保研究结论的可靠性,本文再次利用Harman单因子法检验共同方法偏差问题。在未旋转情况下,首因子只解释了21.67%的方差,远低于40%,且因变量和自变量均负载到不同的因子上,由此可见本文共同方法偏差问题并不严重。

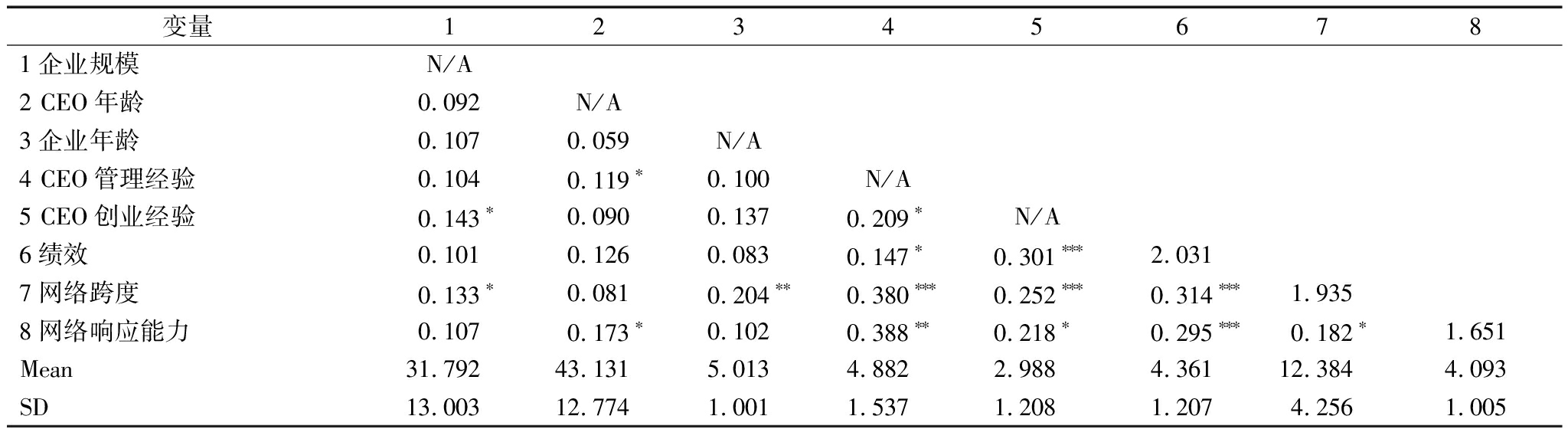

表2 变量相关系数矩阵与方差膨胀因子

变量123456781企业规模N/A2 CEO年龄0.092N/A3企业年龄0.1070.059N/A4 CEO管理经验0.1040.119∗0.100N/A5 CEO创业经验0.143∗0.0900.1370.209∗N/A6绩效0.1010.1260.0830.147∗0.301∗∗∗2.0317网络跨度0.133∗0.0810.204∗∗0.380∗∗∗0.252∗∗∗0.314∗∗∗1.9358网络响应能力0.1070.173∗0.1020.388∗∗0.218∗0.295∗∗∗0.182∗1.651Mean31.79243.1315.0134.8822.9884.36112.3844.093SD13.00312.7741.0011.5371.2081.2074.2561.005

注:*p<0.1;**p<0.05;***p<0.01,下同. 对角线上数值为方差膨胀因子;“N/A”表示无

根据描述性统计结果(见表2),所有变量之间的相关系数均小于0.7的临界值,且方差膨胀因子值均远小于10,说明本文多重共线性问题并不严重。为进一步提高实证研究结果的可靠性,本研究利用均值中心化对所有变量进行处理,以减小研究误差。

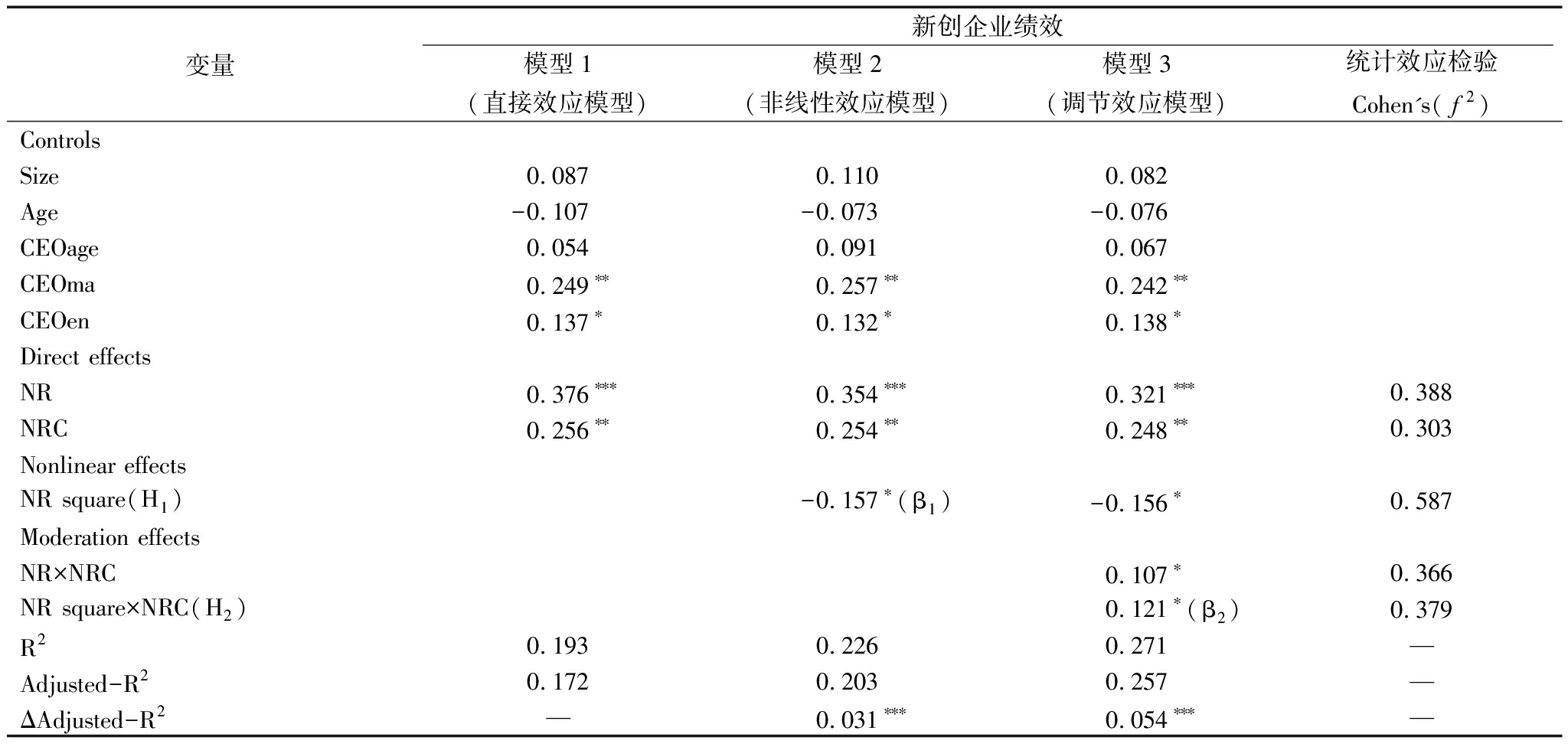

由于研究变量间的特殊关系,即验证“新创企业网络跨度对绩效呈现出倒U型曲线效应,网络响应能力对上述倒U型关系具有显著调节效应”,本文借鉴Aiken&West [40]的调节回归分析方法,利用3个模型检验假设,即直接效应模型(direct effects)、非线性效应模型(nonlinear effects)及调节效应模型(moderation effects),并利用调整后的R2(Adjusted-R2)评估模型显著性。

在利用回归分析进行假设检验之前,本文需要进行统计效应(Effect size)检验,其主要指标是Cohen's (f 2)。统计效应检验是衡量实验效应强度或者变量关联强度的指标,即去除一个直接效应和调节效应后,评估效应量的大小或变化有助于评定单一影响的重要性,在本文中主要用于评定网络跨度的平方及其与能力变量的交互项对整体模型的解释力。统计效应检验结果如表3所示。表3结果表明,3个模型的统计效应值Cohen's (f 2)介于0.303~0.587之间,外生潜变量与内生潜变量之间的关联强度较高,其直接效应和调节效应比较显著。就网络跨度及其平方对绩效的影响而言,后者的效应值更大。因此,新创企业网络跨度对绩效的曲线型影响要强于其直线型影响(0.587>0.388)。

H1认为,新创企业网络跨度与绩效之间存在倒U型曲线关系,表3回归分析结果表明,新创企业网络跨度平方与绩效的关系系数β1=-0.157(p<0.10),呈现显著性。因此,二者之间的曲线关系成立,H1得到支持。H2认为,网络响应能力对新创企业网络跨度与绩效之间的曲线关系具有调节效应。检验结果表明,网络跨度平方与网络响应能力的交互项对绩效的影响呈现显著性(β2=0.121,p<0.10),表明上述假设关系成立,因而H2也获得支持。

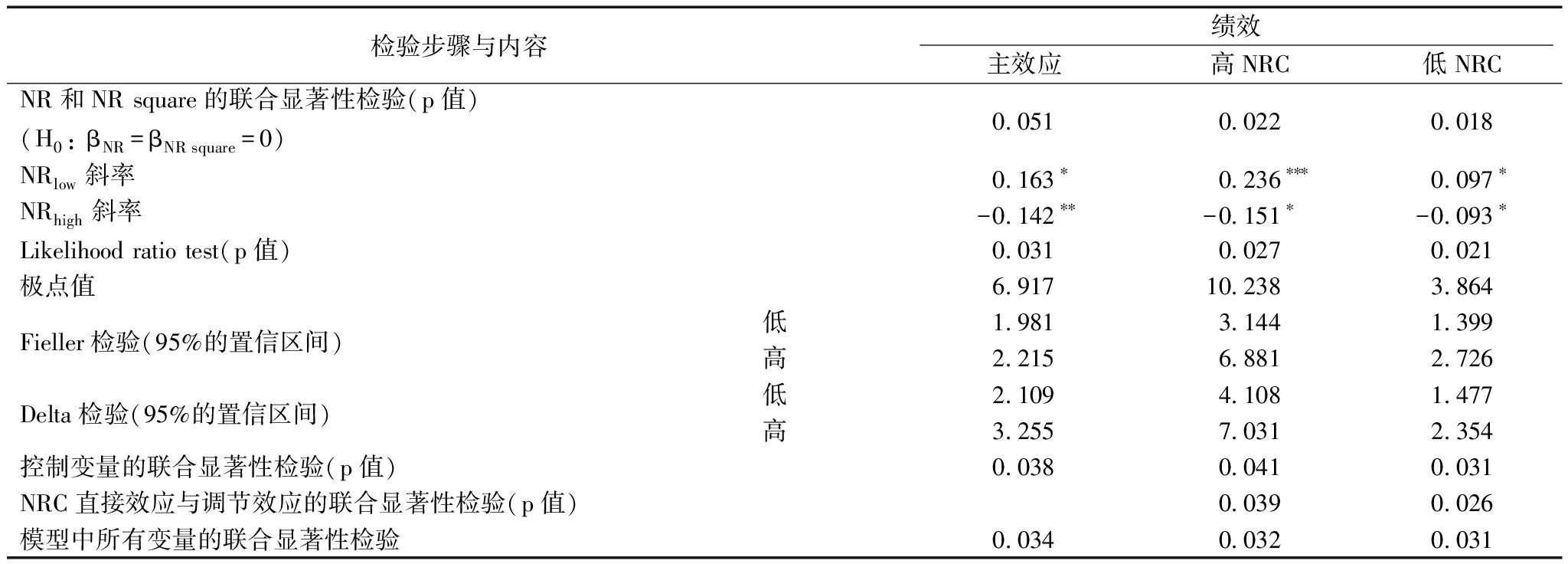

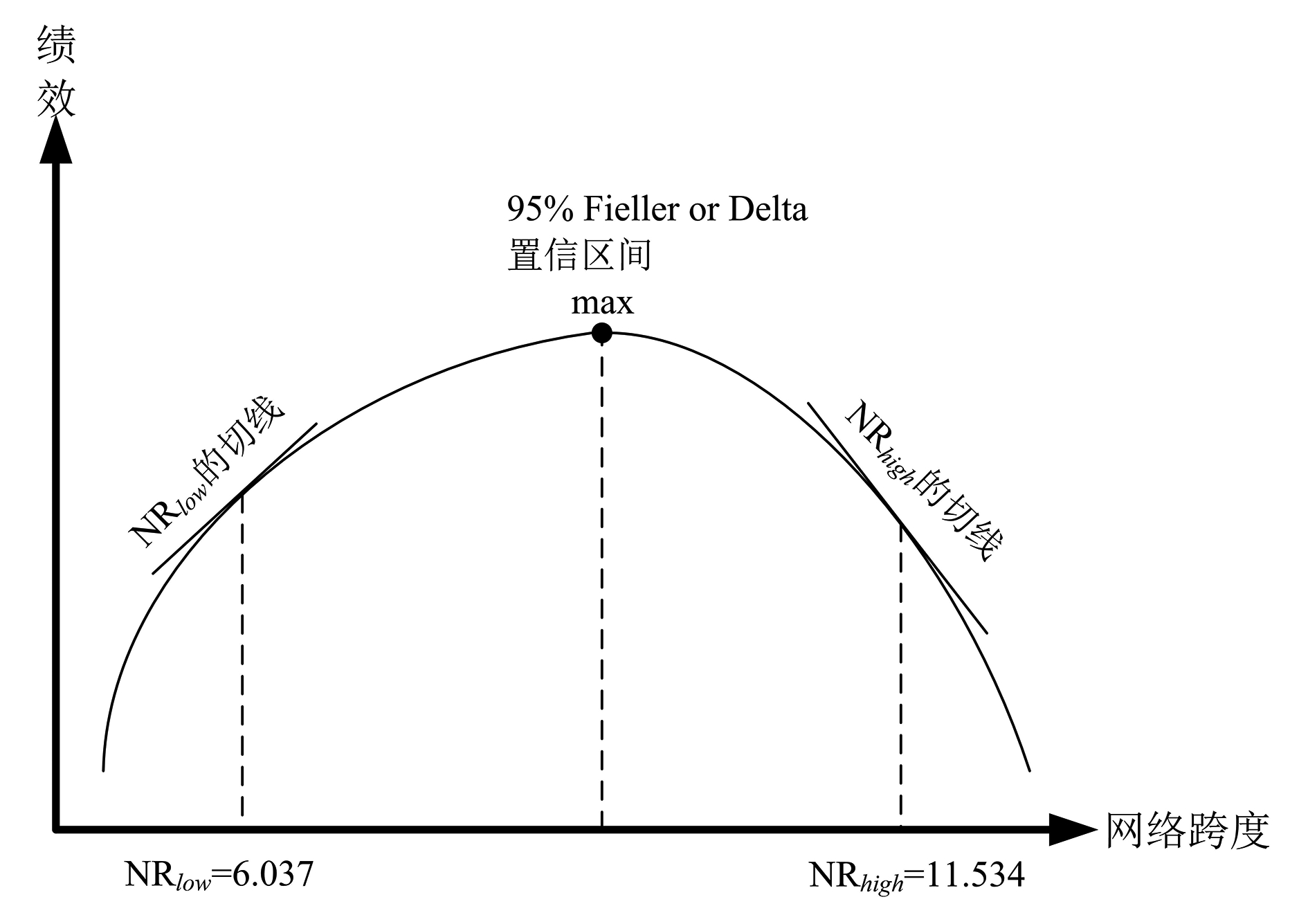

值得指出的是,基于Aiken和West[40]三模型的假设检验结果表明网络跨度与新创企业绩效间的线性和非线性关系均显著,虽然网络跨度的平方与绩效关系间的统计效应值更高,表明曲线关系存在,但是该非线性关系是否稳定仍值得进一步探究。因此,本文将对网络跨度与新创企业绩效间的倒U型关系进行稳健性检验,以确保研究结果的可靠性。Lind和Mehlum(2009)开发了四步骤的曲线关系检验方法。具体来说:首先,利用沃德检验(Wald test)评估变量不同效应的联合显著性;其次,利用数据计算低水平网络跨度曲线和高水平网络跨度曲线的斜率,得出网络跨度的高低值(NRlow=6.037和NRhigh=13.534),分析高低值所在曲线段斜率方向,若低水平网络跨度曲线斜率为正,而高水平网络跨度曲线斜率为负,则倒U型曲线关系成立;第三,似然比检验(Likelihood ratio test),主要用于评估在低水平网络跨度时网络跨度对绩效的影响是否递增,以及在高水平网络跨度时网络跨度对绩效的影响是否递减;最后进行Fieller和Delta置信区间检验,主要考察曲线极点是否落在网络跨度高低值区间内,若极点在区间内,则倒U型曲线关系成立,结果如表4所示。为了直观地观察倒U型曲线形状及极点,本文绘制出倒U型曲线图,如图1所示。

表3 层级回归分析结果

变量新创企业绩效模型1(直接效应模型)模型2(非线性效应模型)模型3(调节效应模型)统计效应检验Cohen's(f2)ControlsSize0.0870.1100.082Age-0.107-0.073-0.076CEOage0.0540.0910.067CEOma0.249∗∗0.257∗∗0.242∗∗CEOen0.137∗0.132∗0.138∗Direct effectsNR0.376∗∗∗0.354∗∗∗0.321∗∗∗0.388NRC0.256∗∗0.254∗∗0.248∗∗0.303Nonlinear effectsNR square(H1)-0.157∗(β1)-0.156∗0.587Moderation effectsNR×NRC0.107∗0.366NR square×NRC(H2)0.121∗(β2)0.379R20.1930.2260.271—Adjusted-R20.1720.2030.257—ΔAdjusted-R2—0.031∗∗∗0.054∗∗∗—

注:Size表示企业规模,Age表示企业年龄,CEOage表示CEO的年龄,CEOma表示CEO的年龄管理经验,CEOen表示CEO的创业经验,NRC表示网络响应能力,NR表示网络跨度,NR square表示网络跨度的平方,下同

表4 新创企业网络跨度与绩效倒U型曲线关系的稳健性检验结果

检验步骤与内容绩效主效应高NRC低NRCNR和NR square的联合显著性检验(p值)(H0: βNR=βNR square=0)0.0510.0220.018NRlow斜率0.163∗0.236∗∗∗0.097∗NRhigh斜率-0.142∗∗-0.151∗-0.093∗Likelihood ratio test(p值)0.0310.0270.021极点值6.91710.2383.864Fieller检验(95%的置信区间)低1.9813.1441.399高2.2156.8812.726Delta检验(95%的置信区间)低2.1094.1081.477高3.2557.0312.354控制变量的联合显著性检验(p值)0.0380.0410.031NRC直接效应与调节效应的联合显著性检验(p值)0.0390.026模型中所有变量的联合显著性检验0.0340.0320.031

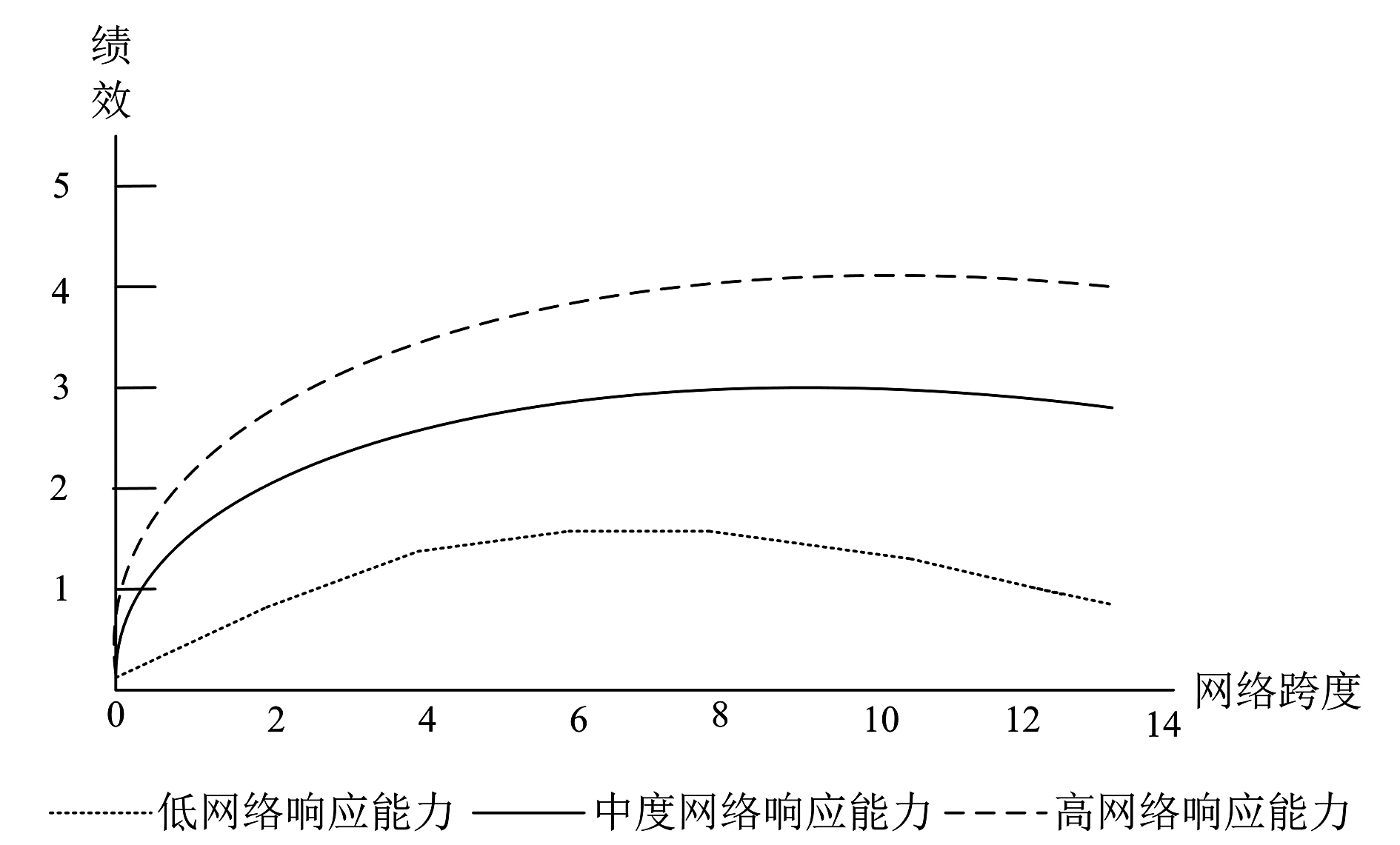

表4及图1结果均表明,新创企业网络跨度与绩效之间的倒U型曲线关系具有稳健性。此外,调节变量(网络响应能力)的大小也影响网络跨度与绩效之间曲线关系。这表明随着网络响应能力提升,当网络跨度逐渐提升时,其对绩效的正向影响会更加显著,其对绩效的负向影响将会被抑制,即当网络跨度与网络响应能力同步提升时,绩效会提升至最优点(图1中的max点),而后绩效会呈现出下降趋势,新创企业网络跨度与网络响应能力的交互作用机制如图2所示。关于适度网络跨度的阈值,本文经过计算发现,当NR值为10.897时,网络跨度能够使新创企业获取最大边际收益。在这一阈值之后,虽然绩效仍然逐步提升,但新创企业的边际收益却在下降,表明能够为企业带来最佳边际收益的适度网络跨度位于网络跨度的下降曲线上。

图1 网络跨度与绩效倒U型曲线形状及极点

Hernandez-Carrion等[8]从边际成本视角分析网络跨度与绩效的负相关关系,Mariotti&Delbridge [16]从网络过度负载视角发现网络跨度与绩效之间可能并非正相关关系,与传统意义上的主流结论相悖。而且,高科技行业的VUCA特性会进一步催化网络跨度的边际效应。因此,本研究认为,网络跨度与高科技新创企业绩效关系值得深入探究。利用187份中国高科技新创企业样本数据,本文发现,在高科技新创企业中,网络跨度与绩效之间存在非线性关系,适度的网络跨度才会带来高绩效,较低和较高的网络跨度反而会破坏绩效。而且,网络响应能力积极影响上述关系,即调节网络跨度与绩效之间呈倒U型关系。

图2 新创企业网络跨度与网络响应能力的交互效应

本研究具有明显的理论价值,主要表现在以下方面:第一,本文在Patel&Terjesen [5]、Hernandez-Carrion [8]的研究基础上,发现网络跨度对高科技新创企业绩效的影响存在门槛效应,绩效最大化并不对应网络跨度的最高值,较高的网络跨度反而会摧毁新创企业绩效,即适度水平的网络跨度才会为高科技新创企业带来最佳绩效。该发现肯定并支持了网络要素发展过程中存在的成本问题。具体来说,由网络跨度发展形成的多元化网络连接在为企业带来资源收益的同时,也增大了企业注意力资源和物质资源的成本支出,当网络跨度带来的收益小于成本时,企业绩效不升反降。换言之,在高水平的网络跨度下,高科技新创企业的边际绩效开始下降,由此形成网络跨度与绩效间的倒U型关系。基于成本理论分析曲线型路径形成,不仅深化了网络跨度对新创企业发展影响的先验认识,也弥补了以前研究忽视网络跨度对新创企业创业活动不利影响的缺憾。本文不仅丰富了网络跨度相关研究,也在一定程度上完善了成本理论,为该理论在网络跨度研究中的应用开辟了新路径,进一步丰富了社会网络研究;第二,迄今为止,只有部分研究涉足网络响应能力,而将网络响应能力作为调节变量并检验调节效应的研究更是少之又少。本文利用新创企业样本从网络响应能力视角分析其对网络跨度与绩效关系的影响,从高科技新创企业机会和网络利用视角出发,探究这种能力对新创企业网络跨度与绩效关系的调节性影响,有力地解释了网络跨度到绩效之间的非线性演化路径,并表明了网络响应能力的重要作用。有助于进一步探索网络跨度在什么情况下,以何种程度、方式作用于高科技新创企业绩效的内在机理。

本研究的实践价值主要体现在以下方面: 第一,网络跨度与绩效的倒U型关系表明,新创企业网络跨度并不总有利于绩效提升。适度的网络跨度将有利于新创企业获得较好的绩效(图1中的max点),低水平网络跨度和高水平网络跨度都无法实现绩效最优化。新创企业在追求绩效时需要采取合适的网络战略,在享受网络跨度收益的同时,要注意潜在的网络成本问题,即新创企业需要在网络跨度收益与成本之间把握平衡。虽然企业能够从网络跨度发展中获取多元化、异质性信息和知识,在一定程度上缓解了新创企业由于新之不足导致的资源匮乏问题,但其小之不足所形成的资源利用效率低下问题尚未得到解决,大量信息、知识等资源的涌入反而会加重企业负担,降低网络跨度效用。因此,高科技新创企业应在其实际消化和吸收能力基础上发展多样化网络连接功能,提高网络跨度水平,确保网络跨度发挥积极功效。第二,网络响应能力对网络跨度与高科技新创企业绩效间倒U型关系的显著调节效应说明了,网络响应能力有助于提升网络跨度对绩效的效用,即在强化积极效应的同时,弱化其消极影响,进而推动新创企业成长和发展。作为网络跨度与绩效的边界条件,集适应与协调于一体的网络响应能力使高科技新创企业绩效在网络跨度提升过程中呈现出跨层次上升现象。具体来说,在网络响应能力逐渐提升的过程中,新创企业对外部关系变化的适应能力和协调能力逐渐增强,由此能够有效处理网络跨度提升带来的多主体、多层次网络连接,并对其优化组合,以确保新创企业运营成本不会大量增加以及边际效益仍大于零,即通过有力的网络响应来回应网络关系成员的变化,实现网络跨度与网络响应能力的相互适应和有效联动,进而提升和改善绩效。因此,为强化网络跨度对绩效的积极影响,抑制或降低其负面影响,确保新创企业度过生存关,高科技新创企业应重视网络响应能力提升及其价值。

综上所述,新创企业网络跨度对绩效倒U型曲线关系的调节离不开企业网络响应能力,这就要求新创企业必须重视网络响应能力的培育,尤其是协调、适应能力,并把握从网络连接中获取有价值的创业机会,找到网络响应能力和网络跨度的最佳结合点,利用网络响应能力改善新创企业在倒U型曲线顶点的运营情况。

本研究也存在一定的局限性,主要体现在以下方面:①样本来源于东北地区,其发展速度落后于珠三角和长三角等发达地区,从而导致研究结果仅具有区域适用性。因此,未来研究应当扩大样本来源范围,提高研究结果的普适性;②由于新创企业客观绩效获取困难等原因,本文使用主观测量指标度量绩效这一变量,因掺杂高管个人风险、期望等态度倾向,可能影响绩效数据的准确性。因此,未来研究可以借助创业板上市公司的客观数据分析网络跨度与绩效的关系,或同时使用主客观数据进行对比分析。

[1] STAM W, ARZLANIAN S, ELFRING T. Social capital of entrepreneurs and small firm performance: a meta-analysis of contextual and methodological moderators[J]. Journal of Business Venturing, 2014, 29(1):152-173.

[2] BECK J W, SCHMIDT A M. Negative relationships between self-efficacy and performance can be adaptive: the mediating role of resource allocation.[J]. Journal of Management, 2015(7).

[3] 李雪灵, 万妮娜. 跨国企业的合法性门槛:制度距离的视角[J]. 管理世界, 2016(5):184-185.

[4] GARCIA-VILLAVERDE P M, RODRIGO J, REQUENA G P, et al. Technological dynamism and entrepreneurial orientation: the heterogenous effects of social capital[J]. Journal of Business Research, 2018, 83:51-64.

[5] PATEL P C, TERJESEN S. Complementary effects of network range and tie strength in enhancing transnational venture performance[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2011, 5(1):58-80.

[6] BURT R S, BURZYNSKA K. Chinese entrepreneurs, social networks,and guanxi[J]. Management & Organization Review, 2017, 13(2):1-40.

[7] VENKATESH V, SHAW J, SYKES T. Networks, technology,and entrepreneurship: a field quasi-experiment among women in rural India[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(5).

[8] CARRI N C, CAMARERO-IZQUIERDO C, GUTIÉRREZ-CILL

N C, CAMARERO-IZQUIERDO C, GUTIÉRREZ-CILL N J. Entrepreneurs' social capital and the economic performance of small businesses: the moderating role of competitive intensity and entrepreneurs' experience[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(1): 61-89.

N J. Entrepreneurs' social capital and the economic performance of small businesses: the moderating role of competitive intensity and entrepreneurs' experience[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(1): 61-89.

[9] WALES W J, PATEL P C. Too muchof a good thing absorptive capacity, firm performance, and the moderating role of entrepreneurial orientation[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(5):622-633.

[10] GULATI R, PURANAM P. Renewalthrough organization: the value of inconsistencies between formal and informal organization[J]. Organization Science, 2009, 20(2):422-440.

[11] KLEINBAUM A M, STUART T. Network responsiveness: the social structural microfoundationsof dynamic capabilities[J]. Academy of Management Perspectives, 2014, 28(4):353-367.

[12] 任胜钢, 高欣, 赵天宇. 中国创业的人脉资源究竟重要吗?——网络跨度与信任的交互效应研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(3):146-154.

[13] 任胜钢, 舒睿. 创业者网络能力与创业机会:网络位置和网络跨度的作用机制[J]. 南开管理评论, 2014, 17(1):123-133.

[14] MIHALACHE O R, JANSEN J J P. Top management team shared leadershipand organizational ambidexterity: a moderated mediation framework[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2014, 8(2):128-148.

[15] NAHAPIET J, GHOSHAL S. Social capital, intellectual capital,and the organizational advantage[J]. Academy of Management Review, 2000, 23(2):119-157.

[16] MARIOTTI F,DELBRIDGE R.Overcoming network overloadand redundancy in interorganizational networks: the roles of potential and latent ties[J]. Organization Science, 2012, 23(2):511-528.

[17] REAGANS R, MCEVILY B. Network structureand knowledge transfer: the effects of cohesion and range[J].Administrative Science Quarterly,2003, 48(2):240-267.

[18] GEDAJLOVIC E, HONIG B, MOORE C B. Social capitaland entrepreneurship: a schema and research agenda[J]. Entrepreneurship Theory & Practice, 2013, 37(3):455-478.

[19] KREISER P M. Entrepreneurial orientationand organizational learning: the impact of network range and network closure[J]. Entrepreneurship Theory & Practice, 2011, 35(5):1025-1050.

[20] ZHANG J A, EDGAR F, GEARE A. The interactive effectsof entrepreneurial orientation and capability-based HRM on firm performance: the mediating role of innovation ambidexterity[J]. Industrial Marketing Management, 2016, 59:131-143.

[21] STAM W, ELFRING T. Entrepreneurial orientationand new venture performance: the moderating role of intra- and extraindustry social capital[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(1):97-111.

[22] 张奥, 姚梅芳, 董保宝. 高管机会警觉性、组织变革策略与企业绩效——一个有调节的中介效应模型[J]. 南方经济, 2017(11):125-142.

[23] TORTORIELLO M. The social underpinningsof absorptive capacity: the moderating effects of structural holes on innovation generation based on external knowledge[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(4):586-597.

[24] LAUREIRO-MART NEZ D, BRUSONI S. Cognitive flexibilityand adaptive decision-making: evidence from a laboratory study of expert decision-makers[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(4): 1031-1058.

NEZ D, BRUSONI S. Cognitive flexibilityand adaptive decision-making: evidence from a laboratory study of expert decision-makers[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(4): 1031-1058.

[25] OZER M, ZHANG W. The effectsof generographic and network ties on exploitative and exploratory product innovation[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(7):1105-1114.

[26] OBSTFELD D. Social networks,the tertius iungens orientation, and involvement in innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(1):100-130.

[27] STEINBACH A L, HOLCOMB T R. Top management team incentive heterogeneity, strategic investment behavior,and performance: a contingency theory of incentive alignment[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(8): 1701-1720.

[28] RHEE L, LNRNARDI P M. Which pathwayto good ideas an attention-based view of innovation in social networks[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(4): 1188-1215.

[29] BURT, RONALD S, BROKERAGE,et al.An introduction to social capital[M]. Oxford:Oxford University Press,2005.

[30] WANG C L, ALTINAY L. Social embeddedness, entrepreneurial orientationand firm growth in ethnic minority small businesses in the UK[J]. International Small Business Journal, 2014, 30(1):3-23.

[31] ADNER R, HELFAT C E. Corporate effectsand dynamic managerial capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10):1011-1025.

[32] DAHLANDER L, MCFARLAND D A. Tiesthat last: tie formation and persistence in research collaborations over time[J]. Administrative Science Quarterly, 2013, 58(1):69-110.

[33] KRAUS S,KAURANEN I,HENNING RESCHKE C.Identificationof domains for a new conceptual model of strategic entrepreneurship using the configuration approach[J]. Management Research Review, 2011, 34(1): 58-74.

[34] STEFANO G D, PETERAF M A, VERONA G. The organizational drivetrain: a road to integration of dynamic capabilities research[J]. Academy of Management Perspectives, 2014, 28(4):307-327.

[35] HELFAT C E, WINTER S G. Untangling dynamicand operational capabilities: strategy for the (n)ever-changing world[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(11):1243-1250.

[36] KOLLMANN T, STÖCKMANN C. Fillingthe entrepreneurial orientation-performance gap: the mediating effects of exploratory and exploitative innovations[J]. Entrepreneurship Theory& Practice, 2014, 38(5):1001-1026.

[37] KLEINBAUM A M, STUART T E. Insidethe black box of the corporate staff: social networks and the implementation of corporate strategy[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(1): 24-47.

[38] KLEINBAUM A M. Organizational misfitsand the origins of brokerage in intra-firm networks[J]. Administrative Science Quarterly, 2012, 57(3):407-452.

[39] CHOI S, MCNAMARA G. Repeatinga familiar pattern in a new way: the effect of exploitation and exploration on knowledge leverage behaviors in technology acquisitions[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(2): 356-378.

[40] AIKEN L S, WEST S G. Multiple regression: testing and interpreting interactions[J]. SAGE Publications: Newbury Park CA , 1991.