0 引言

面对全球碳排放量激增、生态压力加大,发展“绿色经济”已成为全球共识,中国已明确将制造业低碳绿色转型列为国家重大发展战略。高端制造业既是国民经济的支柱产业,也是国内制造业转型升级的重要方向,其“绿色基因”丰富度对缓解生态压力、支撑国民经济健康可持续发展意义重大。尤其在欧美发达国家再工业化和发展中国家低成本承接产业转移的双重挤压下,中国高端制造业“绿色蜕变”成为引领传统制造模式从资源要素投入高依赖型向绿色创新发展驱动型转变的关键引擎。事实上,从《中国制造2025》到《工业绿色发展规划(2016—2020年)》,再由《新环境保护法》到全国性碳市场的建设等,中国政府针对提高环境质量与促进制造业绿色转型升级已制定了诸多法律法规。然而,现有环境规制组合能否适应以及能否促进高端制造业“绿色蜕变”呢?

高端制造业绿色创新发展容易受技术要素正外部性和环境负外部性的影响而使企业难以获得足够的创新效益,因此,在市场拉动的前提下提高环境规制强度成为制造业弥补绿色创新发展“双重外部性”和推动企业绿色转型升级的倾向性选择。从环境规制变迁、类型及其作用机理的相关研究看,早期对环境规制的认识主要是以发挥政府对资源环境的干预导向作用为主,而市场及企业在该阶段的参与空间较为有限[1-2]。随着环境税、生态标签等的实施,环境规制范畴不再局限于行政法规,相应经济手段与市场机制的政策作用效果逐步凸显,并成为环境规制的重要构成部分[3]。在此基础上,越来越多的学者开始尝试性分析环境规制对制造业绿色转型发展的作用机制。如国外学者Matsuhashi等[4]指出,环境规制对制造业绿色创新效率存在显著异质性影响,其中与高碳行业之间具有明显倒“U”型关系;Dechezleprêtre等[5]研究发现,环境规制强度与制造业绿色创新水平之间具有正向相关关系,但是制造业绿色创新水平还受外商投资及地区要素禀赋等因素影响;Clò等[6]通过检验环境规制与制造业环境效率的非线性关系,发现技术效应和结构效应是环境规制作用的主要表征机制;Medeiros等[7]认为,相比于轻度污染行业,重度污染制造业对环境规制的敏感度更为显著,但规制强度超过一定阈值后会对制造业绿色发展水平产生抑制效应。国内学者李玲等[8]从提高生产率角度分析制造业绿色发展的最优环境规制强度,发现环境规制与全要素生产率之间表现为显著“U”型关系,而技术创新是突破其拐点的关键驱动要素;袁宝龙[9]基于环境规制对制造业绿色创新过程进行检验,认为环境规制能够显著促进其能源绩效和环境绩效提升;张峰等[10]揭示制造业绿色转型中环境规制的长短期作用效果,并提出短期内环境规制具有负向抑制效应,长期视角下可释放地区制造业比较优势;谭德庆等[11]检验环境规制对制造业绿色创新能力的区域异质性作用,发现环境规制的正向促进作用实际上与地区经济及创新水平等因素紧密相关。

文献梳理表明,制造业绿色转型发展既需要注重在供给侧结构性改革中逐步提高其全要素生产率的贡献度,也要尽可能降低经济活动引发的环境效益损失,但对于高端制造业而言,上述围绕制造业整体层面的分析尚不足以解释其最优环境规制方式。尤其是在异质性环境规制可能存在差异性作用机理的情况下,其对高端制造业“绿色蜕变”究竟具有怎样的作用机理?对此应作何种选择?合理解答上述问题对推动现阶段制造业绿色转型升级,发挥高端制造业的引领示范效应具有重要现实价值。据此,本文尝试从绿色全要素生产率角度揭示高端制造业“绿色蜕变”变迁规律,为提升高端制造业绿色全要素生产率测度的客观性和准确性,引入松弛变量的方向距离函数进行综合评价。在此基础上,分别检验命令-控制型、市场激励型和公众参与型3种不同的环境规制方式对高端制造业绿色全要素生产率的异质性影响,以期既能对“波特假说”在高端制造业绿色发展中的成立性作出判断,也能提出有效的环境规制组合,从而引导环境规制类别的合理选择及规制工具的正确使用。

1 环境规制对高端制造业绿色全要素生产率影响机理理论分析

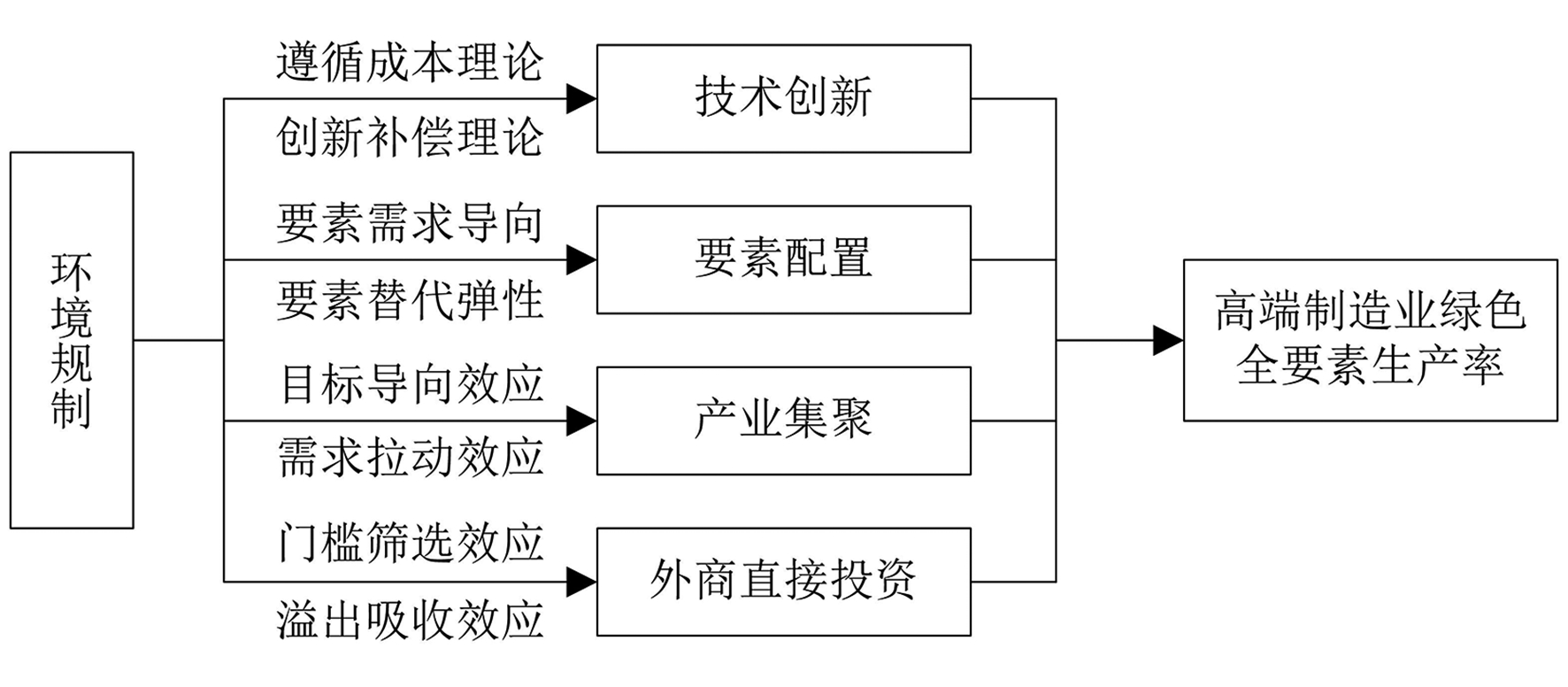

合理的环境规制可以有效纠正制度失灵,促进环境资源高效配置。总体而言,环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的影响兼具显性与隐性,不仅能够直接影响高端制造业发展中企业的生产成本、流通费用、贸易费用等,引发高端制造型企业绿色全要素生产率变化,而且能够间接通过多种途径影响高端制造业发展驱动要素配置效率,进一步作用于绿色全要素生产率,如图1所示。

(1)环境规制通过引发技术创新行为的环境偏向性选择而影响高端制造业绿色全要素生产率。值得注意的是,这种影响机制主要建立在“波特假说”存在性检验的基础上。主流观点可分为:①环境规制的作用“遵循成本理论”,即建立在新古典经济学视角下的环境规制履行虽然会迫使企业提高绿色技术创新水平,但也会增加企业额外投入成本,不利于企业全要素生产率提升[12-13];②环境规制作用符合“创新补偿理论”,该观点以波特假说为代表,认为环境规制的确可引发一些企业生产成本增加,但也会产生更为显著的激励效应,尤其是通过技术创新可实现对成本增加的抵消效果,从而推动企业绿色生产率持续提高[14-15]。除上述两种观点外,还有部分观点认为,由于地理空间异质性等因素差异,环境规制对技术创新所发挥的作用具有不确定性[16]。由此来看,关于通过技术创新发挥环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的作用效果尚不能直接给出结论,需要进行实证检验。

(2)环境规制通过促进资源要素配置扭曲效应的转变对高端制造业绿色全要素生产率产生影响。在资源相对有限的约束下,环境规制所具有的约束性污染控制特征能够促使资源要素相对价格变动,尤其以资源税等市场化形式对价格偏高的稀缺性资源进行节控管制,在严格的监管与相应政策激励下,企业会持续提高对节能减排的关注度,通过排污分类、生产要素再配置等方式寻求更具有“清洁性”的替代要素,以提高生产环保标准并规避经济效益损失,以“拨乱反正”方式逐步降低对传统资源要素的依赖度,从而转向高端人力资本要素,促进要素结构高质量升级及配置效率提升。但是在企业环境规制“容忍度”有限的情况下,若盲目提高环境规制强度容易导致部分企业受融资约束、转型成本高、难度大等制约而选择产业转移或退出市场,造成整个高端制造业经济效益损失[17]。因此,在通过资源要素配置扭曲调控影响环境规制对绿色全要素生产率的间接性作用下,其作用效果还有待检验。

(3)良好的产业集聚可诱发高端制造业资本节约效应和知识、技术溢出效应,成为打造绿色集聚发展模式的重要途径。在产业集聚过程中,环境规制所扮演的角色比较微妙,当产业集聚规模较小且相应的配套设施建设尚不完善时,其清洁化生产技术水平相对较低,企业环境治理边际成本总体呈上升趋势,若实施过高的环境规制强度会对企业发展产生较为显著的制约效应。随着集聚规模不断扩张,企业对能源的投入需求量攀升,排污量也相应增加,该阶段适度的环境规制对产业集聚治污的规模效应逐渐显现,能够通过诱发企业间的竞争效应和知识、技术扩散效应,促使企业积极践行环保行为以提高社会声誉,最终推动产业集聚进入相对稳定的发展阶段,与其对应的环境规制强度和绿色生产率达到最优契合状态。因此,环境规制能否引发产业集聚对高端制造业绿色全要素生产率产生正向促进作用的关键仍是看其能否正确引导产业集聚水平提升。

(4)环境规制通过发挥外商直接投资的“准入门槛”作用而影响高端制造业绿色全要素生产率。在引入外商直接投资过程中,关于“污染天堂假说”问题以及环境规制能否作为破解该问题有效手段的争论长期存在,这主要是源于过去为推动经济发展而承接外商产业转移,但由于缺乏严格的环境规制导致国内市场成为高污染产业的“避风港”[18]。随着以排污标准、环境税费、环保产品认证等为标志的环境规制手段日益趋紧,外商直接投资的“准入门槛”随之提高。其负向影响主要表现为:环境规制强度提高会迫使外资在环境治理成本上加大投入力度,对固有研发投入产生挤出效应,而且在一定程度上会减少东道国的资本存量,不利于本土企业引入技术与吸收管理经验。其正向影响是通过提高环境规制强度使流入的外资质量明显提高,而高质量的外资进入市场会加速“优胜劣汰”竞争机制的形成,迫使同类企业加快技术革新并提高环境效率,同时外来先进技术与发展理念有助于推动绿色生产率进步。综上,环境规制可引发外商直接投资对高端制造业绿色全要素生产率的影响发生改变,但效果具有不确定性。

2 高端制造业绿色全要素生产率测度

2.1 测度模型

相比传统全要素生产率核算,绿色全要素生产率能够进一步考察资源环境因素等对测度结果的有偏估计[19]。据此,本文将高端制造业能源消耗和环境污染因素同步纳入全要素生产率核算框架,采用引入松弛因子的方向性距离函数建立高端制造业绿色全要素生产率测度模型如下:

(1)

通过模型(1)可测度出高端制造业绿色全要素生产率的无效产出,因而需要对其进行效率转换。

(2)

其中,Industi表示高端制造业i绿色全要素生产率;δ=(δ1,…,δP)表示高端制造业绿色全要素生产率的P类投入要素,主要包括资源、劳动力和资本投入。其中,考虑到高端制造业发展对能源的消耗,以及作为环境污染来源的主体要素,选取终端能源消费量作为资源投入表征指标,劳动力投入以上年末与本年末就业人员规模平均值表示,资本投入以资本存量表示,采取永续存盘法计算:Kit=(1-lit)Ki,t-1+Iit/Rit,式中,以2006年不变价格实际资本存量为基期Ki,t-1,lit表示折旧率,Iit表示新增固定资产投资,采用投资价格指数法进行数值转换;γ=(γ1,…,γQ)表示高端制造业绿色全要素生产率的Q种期望产出,选取高端制造业增加值加以衡量;g=(g1,…,gL)是指绿色全要素生产率的L种非期望产出,选取高端制造业的工业“三废”指标表示; 和

和 分别是指在t期的投入产出向量、方向向量和松弛向量;m为松弛变量数目。

分别是指在t期的投入产出向量、方向向量和松弛向量;m为松弛变量数目。

2.2 数据说明

本文选取2006—2017年高端制造业历史数据作为测算样本。其中,高端制造业是与低端制造业相对应的说法,具有高技术、高附加值的特点。虽然在《中国制造2025》、《工业绿色发展规划》等政策文件中对高端制造业的重点行业领域进行了规划解释,但它能否与高端装备制造业、战略性新兴产业以及高新技术产业一概而论,很多学者给出了否定的观点。例如,黄鲁成等[20]认为,即使上述产业类别在很多特征上与高端制造业类似,但还不能准确地反映出高端制造业涵盖的内容。迄今为止,从国内学术界对高端制造业内涵的解释看,尚未形成统一的内涵界定和统计分类标准。通过梳理既有文献资料发现,国内外关于高端制造业范畴划分存在一定差异,尤其国外研究多遵循欧盟采用的《联合国国际贸易标准分类》(SITC Rev.4),该标准是基于经济合作与发展组织(OECD)制定的《国际标准产业分类》(ISIC),结合其自身发展实际制定而成,由于其对高端制造业类别定义至产品层面,故在数据采集分析上难度较大。国内关于高端制造业的研究中,学者们多综合高端制造业特征、政策文件等,并考虑到产业数据可得性进行类别划分与实证研究,其中代表性研究选择的高端制造业划分类别基本一致,如刘兵权等[21]、高丽娜等[22]、李杨等[23]、李金华[24],主要包括通用设备制造业、专业设备制造业、电气机械及器材制造业、交通运输设备制造业、通信设备、计算机及其它电子设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业。据此,本文选取上述类别制造业作为高端制造业的样本范畴。

高端制造业绿色全要素生产率计算中的经济增加值、固定资产投资额数据来自《中国工业经济统计年鉴》,劳动力投入数据选自《中国劳动统计年鉴》,能源消费量数据来自《中国能源统计年鉴》,“三废”指标数据选自《中国环境统计年鉴》。

2.3 测度结果与评价

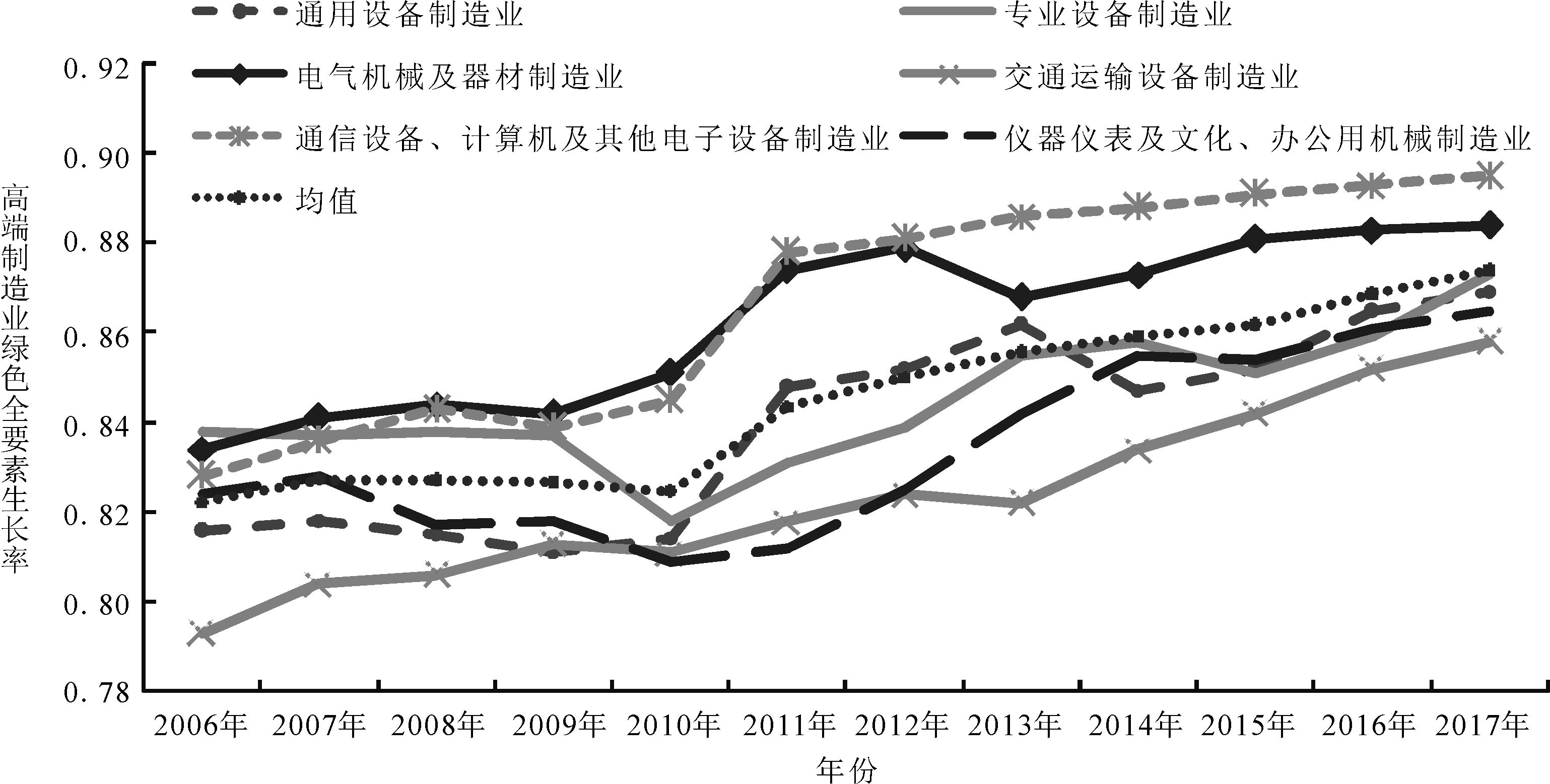

根据模型(1)和(2)测算2006—2017年高端制造业绿色全要素生产率,如图2所示。总体而言,高端制造业绿色全要素生产率均值变化由2006年的0.822 2到2017年的0.874 0,整体呈现相对稳定的递增趋势。对于其测定值应给予客观认识,一方面,高端制造业本身拥有技术、知识密集和附加值高,以及成长性好、带动性强等特点,依靠高新技术与高端装备的竞争优势赢得市场,加上近年来国家对高端制造业的重点扶持与政策激励,其良好的经济效益与持续增长能力等优势得到进一步发挥,并与传统制造业形成了鲜明对比。当然,这仅是从测度数值上理解高端制造业绿色全要素生产率维持在较高水平的重要原因;另一方面,高端制造业绿色全要素生产率的增幅变化情况更能显著刻画其发展状态。从本文测度结果看,样本区间内高端制造业绿色全要素生产率整体增长状态并未出现大幅变化,主要原因在于国内高端制造业技术创新能力与发达国家仍具有较大差距,尤其是在关键核心技术掌握上存在明显不足,同时高端制造业产业基础相对薄弱。例如,发展高端制造业不仅要瞄准生产体系的高端,推动装备制造业与战略新兴产业发展,立足本土制造业的实际基础,加快促进有色、石化、汽车、纺织等基础制造产业价值链向高端攀伸。但是在基础元器件、关键零部件等方面,国内产业面临较为严重的发展瓶颈,产业结构不平衡与产业集聚不够的状态,影响了其竞争力水平提升。因此,其数值大小与增幅变化情况说明现阶段国内高端制造业绿色全要素生产率还具备较大提升空间。观测绿色全要素生产率均值变化曲线波动,大致可划分为2006—2010年、2011—2015年和2016—2017年3个阶段。其中,样本期内首个阶段的绿色全要素生产率均值变动趋势是相对平缓的先增后降,主要原因可能在于“十一五”期间政府提升环境纳污治理力度,不仅提出降低排污总量10%的硬性目标要求,而且将煤炭资源开发、能源项目环境管理等作为重点考核对象,短期内提升环境规制强度取得了一定成效,但处于政策消化调整期的高端制造业发展也受到了相应的影响,再加上2008年金融危机的影响,高端制造业绿色全要素生产率出现短期下滑。第二阶段绿色全要素生产率均值变动恰好处于“十二五”期间,该阶段以《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《“十二五”主要污染物总量控制规划》等为牵引的引导性政策相继颁布,从金融财税、技术创新、产业组织结构等方面对高端制造业绿色集约化发展给予强有力的支持,促使高端制造业在强化环境治理上取得成效。2016年,高端制造业绿色全要素生产率均值增速再次提档,尤其是在《中国制造2025》、《工业绿色发展规划(2016—2020年)》导向下,高端制造业绿色化转型升级速率明显加快,排污总量持续下降,资源循环利用水平稳定上升。

从高端制造业细分行业对比情况看,通信设备、计算机及其它电子设备制造业和电气机械及器材制造业绿色全要素生产率领先优势相对显著,其样本均值分别达到0.866 9和0.862 8,其次为专业设备制造业(0.844 5)和通用设备制造业(0.839 0),最后为仪器仪表及文化、办公用机械制造业(0.834 2)和交通运输设备制造业(0.823 1)。具体来看,自“十二五”开始到“十三五”期间,通信设备、计算机及其它电子设备制造业绿色全要素生产率呈现显著性提速增长,这不仅源于高端制造业不断强化自身节能清洁生产技术和工艺研发,而且受益于国内制造业高端化及绿色化转型升级的总体趋势,尤其是在低碳环保产品市场需求不断增加的情况下,计算机、通信设备等已成为重点发展领域。相比之下,交通运输设备制造业绿色全要素生产率虽然相对落后,但是从其增长曲线可以明显看出,其总体上维持持续增长态势,且近年来增速显著加快,这与其加快构建清洁低碳、集约高效的绿色交通运输体系紧密相关。特别是交通运输部《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》的颁布及运输结构优化、资源集约和污染防治等重大工程的实施,有效促进了交通运输设备制造业绿色生产标准提升。因此,积极顺应当前发展趋势,加快绿色交通科技创新体系及节能环保制造监督管理体系构建是提高其绿色全要素生产率的关键。

3 实证分析

3.1 模型构建与指标说明

基于环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的影响机制,同时考虑到两者之间潜在的非线性关系,本文将环境规制的二次项引入其作用机理检验模型中,并建立以下面板模型分析环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的直接作用。

(3)

其中,Industit指i行业在t期的高端制造业绿色全要素生产率,其值为前文采用的方向性距离函数测度值;eri是指环境规制,本文参照蔡乌赶等[25]对环境规制类型的划分标准,基于传导机制分类为命令-控制型(ord)、市场激励型(mar)和公众参与型(pub)3种类型。需要注意的是,还有部分研究在上述3种类型的基础上,增加自愿行动型环境规制类别[26],并采用“地区人均自然保护区数量”等指标表示,旨在突出企业和公民对污染治理的自发动力,但由于在类别界定标准与实际表征指标选取上尚存在较大争议,因此,本文重点考察命令-控制型、市场激励型和公众参与型环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的影响。其中,命令-控制型是指立法或行政府部门制定的、旨在直接影响排污者作出利于环保选择的法律法规和政策制度等,本文选取地区环境法规数量表示,数据来源于《中国环境年鉴》。市场激励型是指结合市场信号,利用税收或财政补贴形式引导企业排污行为,通过有效激励使企业积极降低和控制排污水平。可以看出,相比于命令-控制型,市场激励型环境规制赋予了企业更多自由选择权,本文以地区排污费总额作为表征指标,数据来源于《中国环境年鉴》。公众参与型是指借助社会公众舆论、道德压力等促使企业认真履行环保法规并提高治污技术标准,如公众可以利用社交媒体表明对环境事件的关注度和立场,从而间接影响相关部门政策制定与企业政策执行,本文选取地区群众对行业环境问题的上访量表示,数据来源于《中国环境年鉴》。

此外,对模型中剩余解释变量的选取,依据图1所描述的高端制造业绿色全要素生产率直接影响因素,主要包括:技术创新水平(teh),既是推动高端制造业经济增长与获得竞争优势的关键,也是影响节能减耗水平的重要指标,尤其技术创新与环境规制之间是否遵循“波特假说”的问题一直是学者们探讨的焦点,本文选取人均R&D投入额表示,数据来源于《中国科技统计年鉴》和《中国统计年鉴》;要素结构(fat),可以观察受过去长期“资源红利”的影响,能源价格等因素能否有效反映其环境成本,本文采用单位能源消耗的技能劳动力数量表示,数据来源于《中国劳动统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》;产业集聚程度(agr),是经济空间分布的重要特征,高效的产业集聚有利于促进知识、技术与资本正向溢出效应产生,反之则不仅会产生阻碍作用,而且容易成为地区污染的“凶手”,增加环境规制负担,本文选取基于就业人数计算的区位商表示,计算公式为:Lq=(Hit/Hi)/(HiH)。其中,Hit表示地区i的j产业就业数量,Hj表示地区i的就业总规模,Hi表示j产业全国就业数量,H表示全国总就业规模,数据来源于《中国工业经济统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》;外商直接投资(fdi),能够综合体现对外开放水平,但环境规制作为外商直接投资的准入门槛,其交互作用对高端制造业绿色全要素生产率的影响有待检验,本文采用外商直接投资占生产总值的比重表示,数据来源于《中国统计年鉴》。以上相关变量描述性统计结果见表1。

在检验环境规制对高端制造业绿色全要素生产率直接影响的基础上,为进一步分析其间接影响效果,再次引入环境规制与其它变量的交互项,建立绿色全要素生产率的间接影响测度模型如下:

(4)

其中,Ineri·Intech表示不同类型环境规制与技术创新的交互项;Ineri·In fat表示不同类型环境规制与要素结构的交互项;Ineri·Inagr表示不同类型环境规制与产业集聚程度的交互项;Ineri·Infdi表示不同类型环境规制与外商直接投资的交互项。

表1 变量描述性统计结果

变量最大值最小值平均值标准差变量释义In Indust-0.110 5-0.231 8-0.168 10.073 2基于方向性距离函数的测度值In ord3.258 10.693 21.286 51.517 1环境法规数量In mar10.4535.453 78.369 20.865 3排污费总额In pub6.275 61.452 54.140 51.014 8群众对行业环境问题上访量In teh11.8745.834 18.863 61.174 6人均R&D投入额In fat-0.149 8-4.594 2-2.864 40.031 4单位能源消耗的技能劳动力数量In agr1.021 4-3.174 5-0.326 80.612 3利用就业人数计算区位商In fdi-0.874 6-4.289 1-3.473 70.047 6外商直接投资占生产总值比重

3.2 环境规制直接效应检验

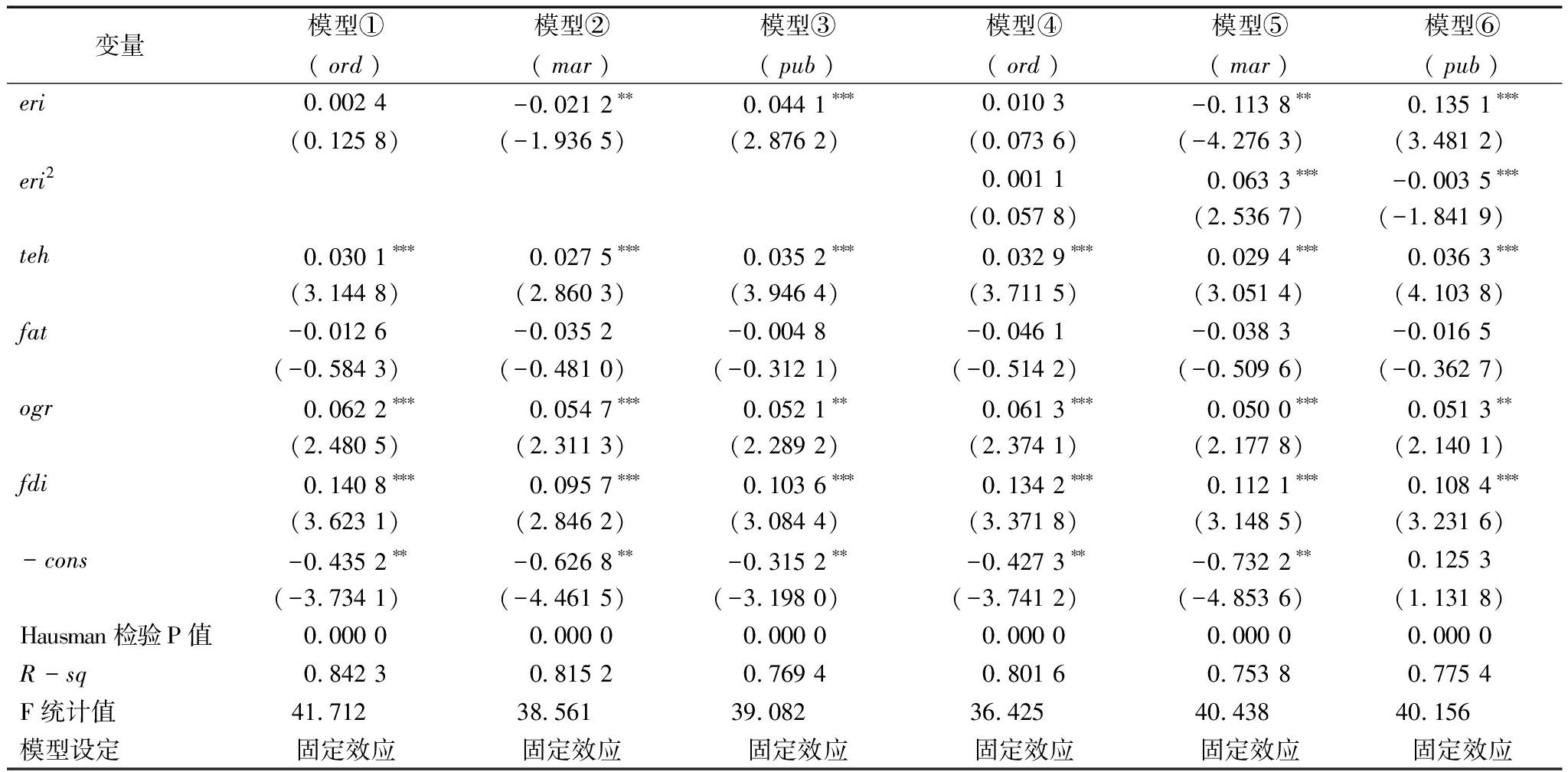

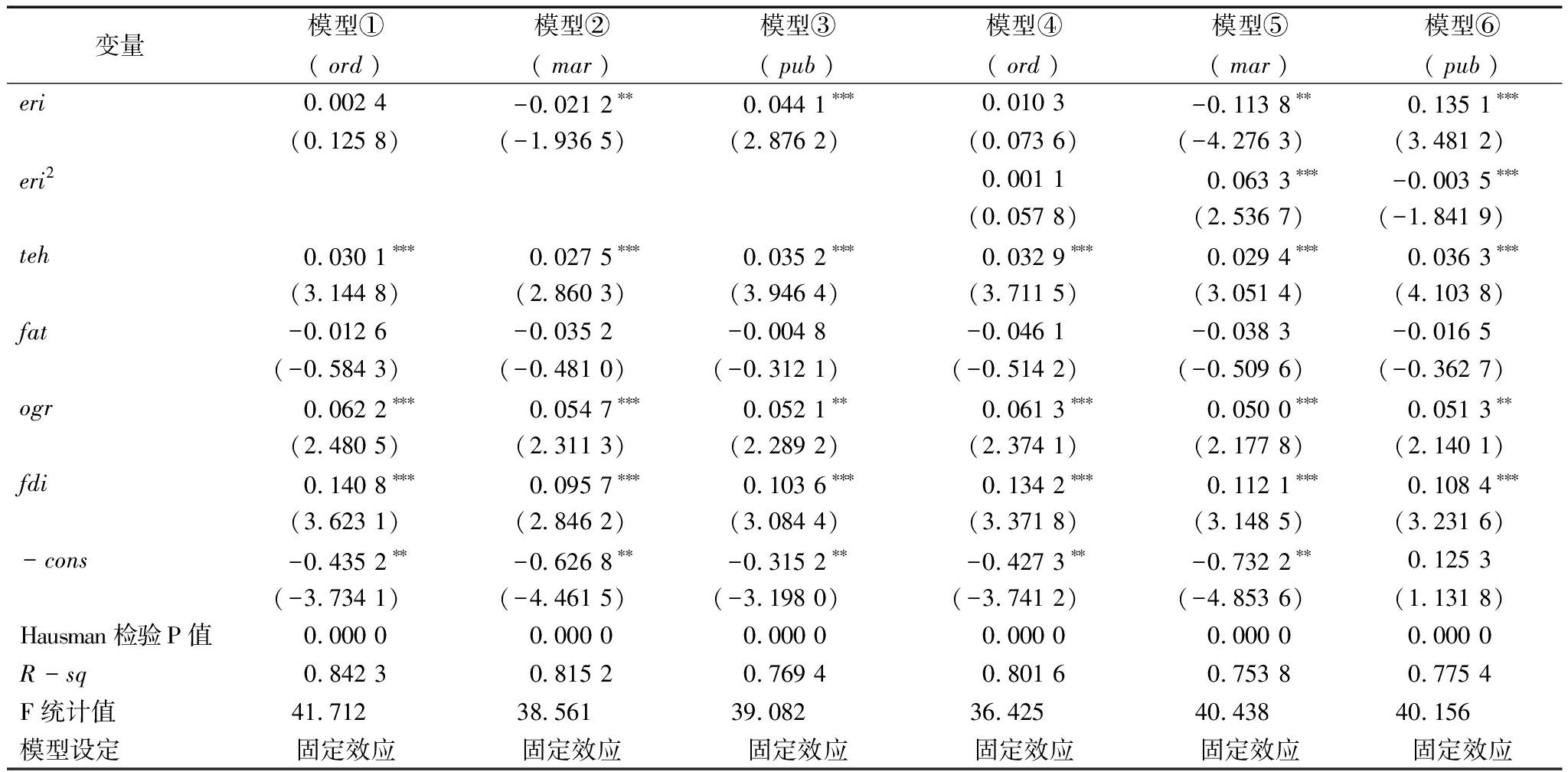

基于对模型(3)的Hausman检验(P值为0)可以发现,高端制造业绿色全要素生产率的环境规制直接决定效应分析应采用固定效应模型,检验结果见表2。其中,模型①-③依次反映命令-控制型、市场激励型和公众参与型3种不同类型的环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的直接效应弹性估计结果,模型④-⑥是在不同类型环境规制直接效应检验的基础上对其二次项进行弹性估计的结果。综合弹性检验结果可以看出,模型参数多数通过了相应的显著性检验,说明环境规制的直接效应检验模型相对合理。

根据表2检验结果,命令-控制型环境规制的弹性系数为非显著性正值,且其一次项和二次项均呈现出该特点,说明命令-控制型环境规制对高端制造业绿色全要素生产率直接影响的存在性在统计意义上并不能得到有效验证。上述结果与申辰等[27]的研究结论不同,主要原因可能在于高端制造业技术密集且资本投入大等特征,使其在既有环境治理水平上实现较大提升所需要的投入远高于传统制造业,而命令-控制型环境规制发挥作用的途径主要是通过强制性的严格排污标准、准入门槛和环境治理技术实现对高端制造业的约束与倒逼。因此,在环境规制以“一刀切”的方式下,高端制造型企业以技术革新达到命令-控制型环境规制设定的目标要求,需要较高强度的投入,企业为实现环境治理“疗程短、见效快”的效果,更加倾向于采取“末端治理”或“短期寻租”方式,容易使环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的促进作用治标不治本,从实质上看,并不利于有效优化企业资源配置。市场激励型环境规制的弹性系数检验中,一次项系数为负、二次项系数为正,且均通过了显著性检验,表明市场激励型环境规制与高端制造业绿色全要素生产率之间表现为“U”型的直接影响关系。这意味着在达到拐点阈值前期,企业履行相对不够完善的市场激励型环境规制成本较低。因此,在利润最大化驱使下,扩大规模效率成为企业的首要选择,此时市场激励型环境规制并不能有效支撑高端制造业绿色全要素生产率提升。随着市场环境规制秩序不断完善,当其跨过拐点阈值时,市场激励型环境规制促进高端制造业的节能减排效用逐渐呈现。相比于命令-控制型环境规制,市场激励型环境规制在调控高端制造业绿色全要素生产率方面更具灵活性,关键是能够对高端制造业所处的环境市场机制进行完善,从而引导其高效节能减排。公众参与型环境规制的弹性系数检验结果与市场激励型相反,表现为一次项系数为正而二次项系数为负,说明其与绿色全要素生产率之间存在显著倒“U”型关系。在缺乏强制性约束的条件下,公众参与型环境规制影响高端制造业绿色发展的动力主要源于社会公众环保消费理念及相关非政府组织对企业的节能减排压力。Leeuwen等[28]指出,在提高强制性环境规制政策适用度的趋势下,企业为提升市场占有率而迎合社会公众对绿色产品消费需求所作出的环保行为,也是提高其环境效率不可忽视的途径。本文实证研究结果进一步佐证了上述观点在高端制造业绿色发展中的一致性,即适度的公众参与型环境规制对高端制造业绿色全要素效率提升具有显著促进作用,而过度强化其规制作用容易导致企业丧失降污减排的主导性,并增加决策部门处理社会公众信息披露的难度与成本,效果会适得其反。

此外,在剩余变量的弹性检验中,技术创新(teh)对高端制造业绿色全要素生产率始终呈现显著正向作用,揭示了技术创新在促进高端制造业绿色高质量发展中的关键驱动地位。要素结构(fat)对高端制造业绿色全要素生产率的影响呈现出非显著负向效应,主要原因可能是长期以来国内制造业发展对能源消耗具有较强的依赖性,同时能源消费结构欠合理,单纯依靠提高人力资本积累不足以弥补能源配置效率偏低的损失。产业集聚度(agr)对高端制造业绿色全要素生产率呈显著正向作用,说明高端制造业具有的促进竞争合作和知识溢出等优势可推动节能环保技术扩散,同时有助于政府对产业节能减排的集中监督管理。外商直接投资(fdi)对绿色全要素生产率表现出显著正向效应,这可能是由于近年来中国政府持续加大对外资引入质量审批力度,强化外资流入示范和学习效应,避免污染避难所问题产生。

表2 环境规制对高端制造业绿色全要素生产率直接效应检验结果

变量模型①(ord)模型②(mar)模型③(pub)模型④(ord)模型⑤(mar)模型⑥(pub)eri0.002 4-0.021 2∗∗0.044 1∗∗∗0.010 3-0.113 8∗∗0.135 1∗∗∗(0.125 8)(-1.936 5)(2.876 2)(0.073 6)(-4.276 3)(3.481 2)eri20.001 10.063 3∗∗∗-0.003 5∗∗∗(0.057 8)(2.536 7)(-1.841 9)teh0.030 1∗∗∗0.027 5∗∗∗0.035 2∗∗∗0.032 9∗∗∗0.029 4∗∗∗0.036 3∗∗∗(3.144 8)(2.860 3)(3.946 4)(3.711 5)(3.051 4)(4.103 8)fat-0.012 6-0.035 2-0.004 8-0.046 1-0.038 3-0.016 5(-0.584 3)(-0.481 0)(-0.312 1)(-0.514 2)(-0.509 6)(-0.362 7)ogr0.062 2∗∗∗0.054 7∗∗∗0.052 1∗∗0.061 3∗∗∗0.050 0∗∗∗0.051 3∗∗(2.480 5)(2.311 3)(2.289 2)(2.374 1)(2.177 8)(2.140 1)fdi0.140 8∗∗∗0.095 7∗∗∗0.103 6∗∗∗0.134 2∗∗∗0.112 1∗∗∗0.108 4∗∗∗(3.623 1)(2.846 2)(3.084 4)(3.371 8)(3.148 5)(3.231 6)-cons-0.435 2∗∗-0.626 8∗∗-0.315 2∗∗-0.427 3∗∗-0.732 2∗∗0.125 3(-3.734 1)(-4.461 5)(-3.198 0)(-3.741 2)(-4.853 6)(1.131 8)Hausman检验P值0.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 0R-sq0.842 30.815 20.769 40.801 60.753 80.775 4F统计值41.71238.56139.08236.42540.43840.156模型设定固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应固定效应

注:“()”表示t统计量;“***、**、*”表示通过1%、5%和10%显著性检验,下同

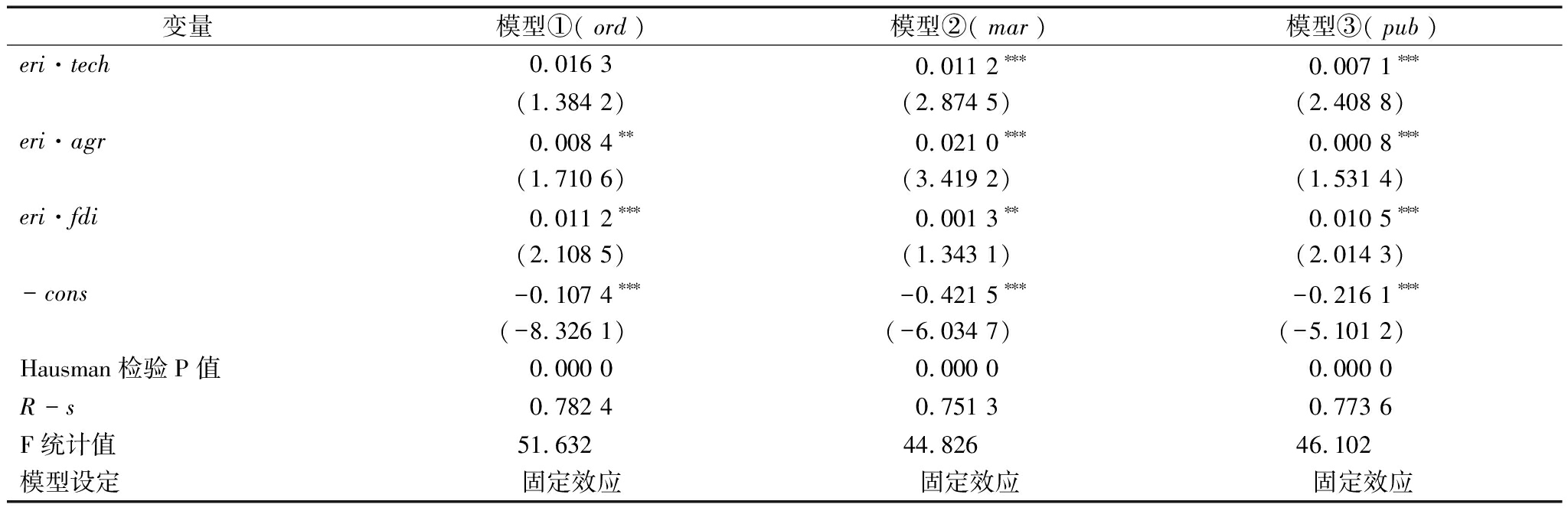

3.3 环境规制间接效应检验

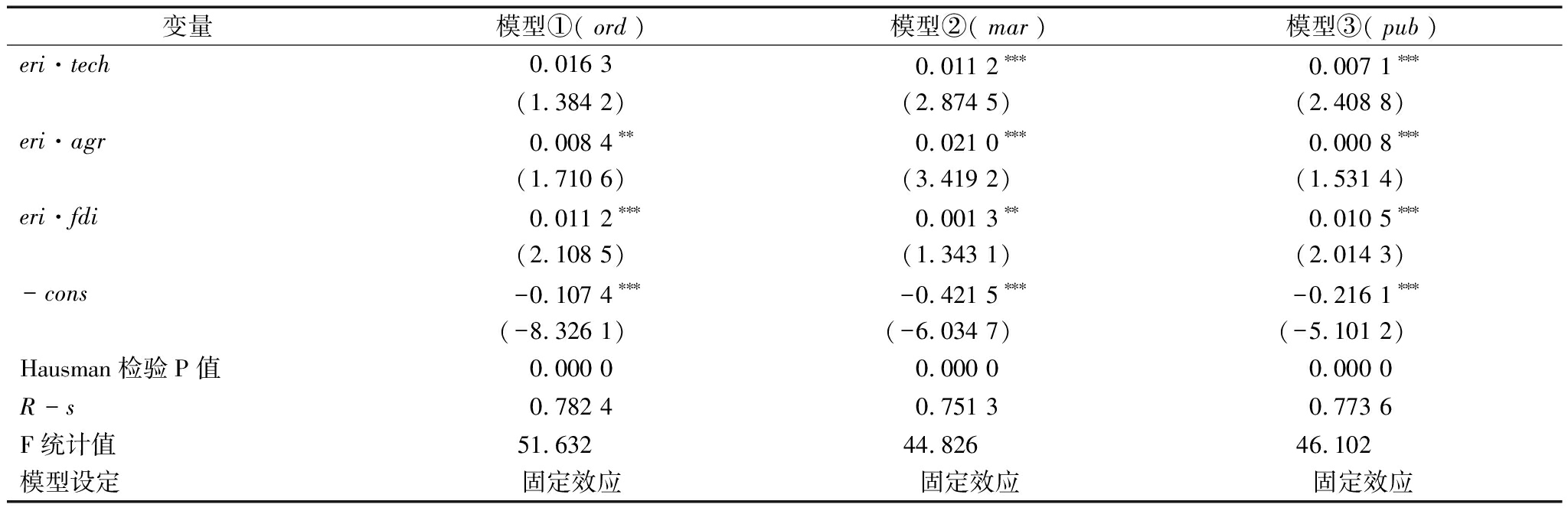

由于要素结构对高端制造业绿色全要素生产率的直接效应检验呈非显著性,因而本文中环境规制的间接效应分析主要检验技术创新、产业集聚度和外商直接投资的作用效果。根据模型(4)的Hausman检验,可判定环境规制的间接效应检验依然选取固定效应模型,其弹性系数见表3。其中,基于模型①-③的检验发现,命令-控制型环境规制与技术创新交互项表现为正向非显著弹性系数,可能原因在于命令-控制型环境规制“自上而下”地制定排污标准、强制建立排污设施等,相对而言,虽然因环境规制工具设置便捷、操作成本较低等优势被政策制定者所青睐,但是也容易导致企业与政府的节能减排博弈,尤其是当规制强度过高或者适用性不足时,难以杜绝偷排、违排等问题产生,使企业不倾向于在环境治理技术创新上持续投入,影响了技术外溢效应,从而对提升高端制造业绿色全要素生产率的促进效应有限。技术创新与市场激励型和公众参与型环境规制的交互项弹性系数检验均为显著正值,说明由上述两种环境规制工具引发的“创新补偿效应”更为显著,企业能够通过市场信号动态把握环境治理成本与收益的均衡性,根据自身阶段性发展需求,有针对性地加大技术创新投入,以此获得更多降污减排补偿。

由产业集聚度与环境规制交互项的弹性系数看,3种不同类型环境规制的交互项系数均为显著性正值,说明严格的环境规制有利于产业集聚水平提升,从而促进高端制造业绿色全要素生产率提高。具体而言,合理的产业集聚本身具有一定知识和技术外溢、资源信息共享等外部经济效应特点,对于传统制造型企业而言,提高环境规制强度会迫使生产要素价格上涨、企业环境规制投资增加,故企业会权衡上述利弊,在超出其成本负担时可能会选择将产业转移到环境规制宽松的地区。而高端制造业的产业集聚往往拥有超出传统制造业的生产技术和环境治理技术水平,适度提高环境规制强度给其带来的外部经济效益高于其环境治理投资成本,故企业会更加倾向于选择通过改进生产工艺等方式降低污染强度,环境规制的正向激励效益愈加显著。同时,产业集聚也为高端制造业污染集中处理提供了更为便利的条件,其环境治理水平提升对其它地区企业会形成较强的吸引力,促进高端制造业产业链进一步完善。

不同类型环境规制与外商直接投资的交互项弹性系数均为正,且均通过了5%的显著性检验,说明环境规制能够引发外商直接投资对高端制造业绿色全要素生产率的正向促进效应。理论上来讲,在以劳动力密集型为主的传统制造业发展过程中,强化环境规制会提升外资进入“门槛”,在一定程度上对外资流入产生抑制效应,进而削弱由外资带来的技术溢出效应。由本文检验结果可以看出,环境规制已成为促进高端制造业绿色全要素生产率提升的重要外资流入“筛选门槛”,这一现象既源于国内严格的环境规制要求外资必须投入环境治理成本以达到相应的排放标准,从而激发既有外资的清洁技术研发,也源于现阶段引入外资质量提升,尤其是技术溢出效应强、环境管制严格的外资引入有助于高端制造业在提升绿色全要素生产率上形成“强强联合”的局面。同时,基于国内对高端制造业的重点扶持及良好的市场,无疑于会对高质量外资产生较强的吸引力。因此,过度以降低环境规制强度迎合外资投入的方式并不能满足现阶段国内高端制造业绿色发展需求,相反应以适度强化环境规制与提高外资流入“门槛”为主的方式,以质促优推动绿色全要素生产率稳步提升。

表3 环境规制对高端制造业绿色全要素生产率间接效应检验结果

变量模型①(ord)模型②(mar)模型③(pub)eri·tech0.016 30.011 2∗∗∗0.007 1∗∗∗(1.384 2)(2.874 5)(2.408 8)eri·agr0.008 4∗∗0.021 0∗∗∗0.000 8∗∗∗(1.710 6)(3.419 2)(1.531 4)eri·fdi0.011 2∗∗∗0.001 3∗∗0.010 5∗∗∗(2.108 5)(1.343 1)(2.014 3)-cons-0.107 4∗∗∗-0.421 5∗∗∗-0.216 1∗∗∗(-8.326 1)(-6.034 7)(-5.101 2)Hausman检验P值0.000 00.000 00.000 0R-s0.782 40.751 30.773 6F统计值51.63244.82646.102模型设定固定效应固定效应固定效应

4 结论与启示

推动高端制造业“绿色蜕变”对促进国内整个制造业转型升级具有重要引领示范作用,本文选取环境规制作用机理视角,引入松弛因子的方向性距离函数测度2006—2017年高端制造业绿色全要素生产率,并重点分析命令-控制型、市场激励型和公众参与型环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的异质性影响。结果发现,在高端制造业绿色全要素生产率存在一定的行业差异性,而整体上又呈现出稳定提升的趋势下,命令-控制型环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的直接正向促进作用尚不显著,而市场激励型与公众参与型环境规制对其则分别表现出“U”型和倒“U”型的直接影响;间接效应检验中,环境规制可引发技术创新、产业集聚和外商直接投资对高端制造业绿色全要素生产率的正向效应,其中,市场激励型和公众参与型环境规制的“创新补偿效应”相对显著。据此,提出以下政策启示:

(1)强化以市场激励型为主的环境规制对高端制造业绿色全要素生产率的长期正向激励作用,增强复合型环境规制工具的组合优化效应。命令-控制型环境规制虽然对高端制造业绿色全要素生产率表现为非显著性影响,但并不意味着其作用可被忽视,关键是如何基于高端制造业的实际特点,有效提高环境政策及法律法规的针对性。尤其是相对于传统低端制造业,高端制造业的技术及知识集聚优势更需要突出环境规制的导向性作用,因此,在进一步细化排污降耗标准、制定严格法律责任等基础上,逐步提升市场激励型环境规制的主体导向性地位,通过深化排污权交易市场、健全绿色补偿机制等加强对高端制造业绿色全要素生产率提升的持续激励,在提升公众环境意识的同时,应赋予其更为明确的环境权利,包括为公众提供公正的诉讼渠道、监督途径和披露反馈等,使公众参与型环境规制成为促进高端制造业绿色全要素生产率提升的重要辅助手段。但需要强调的是,在促进高端制造业绿色全要素生产率提升过程中,并不存在单一、最有效的环境规制方式。要充分注重不同类型环境规制工具的特点及适用性,通过事前顶层设计、事中动态跟踪、事后全面反馈对现有环境规制进行调整优化。

(2)促进环境规制间接效应的持续发挥,深化绿色全要素生产率提升过程中高端制造业比较优势的释放,破除其增长瓶颈。第一,继续加大高端制造业技术创新投入强度,同时注重技术创新对环境治理的偏向性选择及共性创新成果的转化与应用,提高资源开发利用率,为高端制造业绿色全要素生产率提升提供持久动力源,放大技术创新在其过程中的扩散效应;第二,促进高端制造业建立起成熟、有效的多样化集聚模式,保障高端制造业集聚既适度又高效,主要原因在于高端制造业具有资本投入大、产业控制力和辐射带动性强等特点,但这并不意味着其集聚规模越大越好,尤其是大规模同质化集聚容易导致恶性竞争,因而应以环境规制特有的正向激励与反向约束机制为基础,从良性竞争与深度合作角度合理规划高端制造业的空间集聚发展;第三,以高端制造业绿色发展为导向,政府招商引资时可充分借助环境规制对外商直接投资的“门槛”作用,根据高端制造业各细分产业的实际状况及需求,合理设计差异化环境规制强度以提高外资准入门槛,既保障外商引入质量,也充分发挥外商投资的技术溢出效应,从而实现本土高端制造业与外资之间形成良好的动态均衡发展机制。

参考文献:

[1] PORTER M, LINDE C.Toward a new conception of the environment competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4):97-118.

[2] JAFFE A B, PALMER K. Environmental regulation and innovation: a panel data study[J]. Review of Economics & Statistics, 1997, 79(4):610-619.

[3] 傅京燕,李丽莎.环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究:基于中国制造业的面板数据[J].管理世界, 2010(10):87-98.

[4] MATSUHASHI R, TAKASE K. Green innovation and green growth for realizing an affluent low-carbon society[J]. Low Carbon Economy, 2015, 6(4):87-95.

[5] DECHEZLEPR TRE A, SATO M. The impacts of environmental regulations on competitiveness[J]. Review of Environmental Economics and Policy, 2017, 11(2): 183-206.

TRE A, SATO M. The impacts of environmental regulations on competitiveness[J]. Review of Environmental Economics and Policy, 2017, 11(2): 183-206.

[6] CL S, FERRARIS M, FLORIO M. Ownership and environmental regulation: evidence from the European electricity industry[J]. Energy Economics, 2017, 61:298-312.

S, FERRARIS M, FLORIO M. Ownership and environmental regulation: evidence from the European electricity industry[J]. Energy Economics, 2017, 61:298-312.

[7] MEDEIROS J F D , VIDOR G , RIBEIRO J L D. Driving factors for the success of the green innovation market: a relationship system proposal[J]. Journal of Business Ethics, 2018,147(2):1-15.

[8] 李玲,陶锋.中国制造业最优环境规制强度的选择:基于绿色全要素生产率的视角[J].中国工业经济,2012(5):70-82.

[9] 袁宝龙.制度与技术双“解锁”是否驱动了中国制造业绿色发展[J].中国人口·资源与环境, 2018,28(3):117-127.

[10] 张峰,薛惠锋,史志伟.资源禀赋、环境规制会促进制造业绿色发展[J].科学决策, 2018(5):60-78.

[11] 谭德庆,商丽娜.制造业升级视角下环境规制对区域绿色创新能力的影响研究[J].学术论坛,2018(2):86-92.

[12] MEHRA M K, KOHLI D. Environmental regulation and intra-industry trade[J]. International Economic Journal, 2018(32):1-28.

[13] ACAR S, ASICI A A. Does income growth relocate ecological footprint[J]. Ecological Indicators, 2016(61):707-714.

[14] 杜威剑.环境规制、企业异质性与国有企业过剩产能治理[J].产业经济研究, 2018(6):102-114.

[15] 张峰,宋晓娜,薛惠锋,等.环境规制、技术进步与工业用水强度的脱钩关系与动态响应[J].中国人口·资源与环境, 2017(11):196-204.

[16] 许慧,李国英.环境规制对绿色创新效率的影响研究[J].财经问题研究,2018(9):52-58.

[17] 余东华,孙婷.环境规制、技能溢价与制造业国际竞争力[J].中国工业经济, 2017(5):35-53.

[18] 孙淑琴,何青青.不同制造业的外资进入与环境质量:“天堂”还是“光环”[J].山东大学学报:哲学社会科学版, 2018(2):90-100.

[19] 李卫兵,梁榜.中国区域绿色全要素生产率溢出效应研究[J].华中科技大学学报:社会科学版,2017,31(4):56-66.

[20] 黄鲁成,张二涛,杨早立.基于MDM-SIM模型的高端制造业创新指数构建与测度[J].中国软科学, 2016(12):144-153.

[21] 刘兵权,王耀中.分工、现代生产性服务业与高端制造业发展[J].山西财经大学学报, 2010, 13(11):35-41.

[22] 高丽娜,卫平.中国高端制造业空间结构变动的实证研究:2003-2009[J].工业技术经济, 2012(1):84-91.

[23] 李杨,程斌琪.北京市生产性服务业发展与高端制造业增长[J].北京社会科学, 2017(10):10-17.

[24] 李金华.中国高端制造业空间分布非均衡态测度分析[J].新疆师范大学学报:哲学社会科学版, 2019,40(2):127-137.

[25] 蔡乌赶,周小亮.中国环境规制对绿色全要素生产率的双重效应[J].经济学家,2017(9):29-37.

[26] 王红梅.中国环境规制政策工具的比较与选择——基于贝叶斯模型平均(BMA)方法的实证研究[J].中国人口·资源与环境, 2016, 26(9):132-138.

[27] 申晨,李胜兰,黄亮雄.异质性环境规制对中国工业绿色转型的影响机理研究:基于中介效应的实证分析[J].南开经济研究, 2018(5):95-114.

[28] LEEUWEN G V, MOHNEN P. Revisiting the Porter hypothesis: an empirical analysis of green innovation for the Netherlands[J]. Merit Working Papers, 2013, 67(2):295-319.

(责任编辑:张 悦)

TRE A, SATO M. The impacts of environmental regulations on competitiveness[J]. Review of Environmental Economics and Policy, 2017, 11(2): 183-206.

TRE A, SATO M. The impacts of environmental regulations on competitiveness[J]. Review of Environmental Economics and Policy, 2017, 11(2): 183-206. S, FERRARIS M, FLORIO M. Ownership and environmental regulation: evidence from the European electricity industry[J]. Energy Economics, 2017, 61:298-312.

S, FERRARIS M, FLORIO M. Ownership and environmental regulation: evidence from the European electricity industry[J]. Energy Economics, 2017, 61:298-312.