近年来,热带雨林因其在孕育新生命方面具有的独特环境品质,学界及实务界开始借鉴其思想,尝试建构“雨林模型”,用以解释创新生态系统运行机制和比较不同创新生态系统间的差异[1-3]。美国的“硅谷”(Silicon Valley)被视为“雨林模型”的完美典范,产生了诸如谷歌、脸谱、英特尔、苹果、思科、甲骨文、特斯拉以及雅虎等闻名世界的大公司。从各角度(包括“雨林模型”)研究硅谷的文献不计其数,各国投入大量人力、物力和政策资源尝试建立接近、乃至超越“硅谷”的高科技产业区——尽管这种尝试多以失败告终,但依旧热情高涨。

然而,当人们将大部分注意力集中于以“硅谷”为代表的“雨林模型”时,另一片早于“硅谷”形成的“雨林”却被忽略,即“二战”与“冷战”时期基于大科学设施的创新生态系统,从该系统中诞生的原子能、电子计算机、卫星、通信以及航空航天科技至今仍影响着人类发展,体现为前沿基础科学与工业产业的深度融合创新。可以说,基于大科学设施的创新生态系统,既包含形成“雨林模型”的基本要素,又代表了一条有别于硅谷创新生态系统的演化路径。鉴于特定的历史因素和制度因素,这片“雨林”的重要特征尚未获得深入研究,演化路径也曾一度中断或被改变,阻碍其功能的实现,导致其演化成为一项未竟的事业。也正是因为如此,这片未竟的“雨林”在中国的影响力不及“硅谷”那样深入人心。然而,在产业发展遭遇瓶颈和供给侧改革背景下,对于这种有别于“硅谷”、能够实现前沿基础科学与工业产业深度融合的创新生态系统,揭示其形成规律和运行机制具有重要的时代意义,受到国内学界与实务界广泛关注。

创新生态系统作为一种描述创新要素与创新主体内在关联性的隐喻,于20世纪90年代中期就已经被提出,相关文献数量不断攀升。但直至目前,创新生态系统的概念仍未获得统一界定,理论研究处于探索阶段。总体而言,目前关于创新生态系统的研究主要从网络视角、系统视角和战略视角展开。

(1)网络视角。网络被认为是创新生态系统区别于市场或企业组织形态的本质特征[4],因而网络视角得到学界广泛认可。在该视角下,创新生态系统被认为是围绕一个核心企业或平台组织建立起的组织间网络,生产者与产品使用者通过创新网络产生联结,借由非线性协同创新活动和网络联结共同演进,并不断产生新的价值[5-7]。

(2)系统视角。系统视角强调在给定的制度背景下,企业之间以系统嵌入的方式开展合作创新[8]。例如,基于产学研合作的三螺旋国家创新系统正是基于系统思想的一个典范[9]。系统视角强调系统组织的结构-功能-过程与环境动态关联、共同演化,并且系统科学中的复杂适应系统和模拟仿真等方法常被用于研究创新生态系统自组织演化的具体过程 [10]。

(3)战略视角。与产业结构理论或资源基础理论的核心思想不同,创新生态系统更强调多元利益相关者之间的竞合关系,即通过建立战略联盟、平台组织等方式实现利益共享、风险共担,其本质在于形成共赢的“正和博弈”[11]。有研究指出,在当前复杂环境中,企业关键资产往往嵌入在企业之间的资源和路径中,需要通过寻求关系专用资产、知识共享、互补性资源或能力等途径获得[12]。因此,在战略视角下,“零和博弈”被认为是创新经济的“杀手”和主要障碍[1]。

1.2.1 “雨林模型”特征

长期以来,人们一直沿用管理研究术语分析“创新生态系统”这一隐喻,如前文提及的资源网络或三螺旋系统。Hwang&Horowitt[1]将生态学的话语体系引入创新研究领域,提出创新生态系统的“雨林模型”,其主要特征表现为:在一片连续的土地上,多样性的生物集聚,生物群落之间存在互利共生关系;呈现非线性和自组织耗散结构,具有内部可持续性,创新在混沌中发生;系统内部具有复杂联结,各种创新要素能在系统中快速、自由流动。从上述特征看,“雨林模型”综合了网络视角、系统视角和战略视角等,并且从隐喻的角度看,更好地描述了一种理想类型的创新生态系统。

1.2.2 “雨林模型”运行与演化机制

Hwang&Horowitt指出 “雨林模型”理论源自科斯的研究。科斯[13]在《企业的性质》中提出一个对组织研究具有深远影响的问题——企业为什么存在?这篇论文推动交易成本理论形成,促进有关组织形态与组织关系研究发展。在交易成本理论研究初期,学界主要关注市场与企业两类组织及其治理结构。随着研究深入,学者们发现在市场与企业两个极端之间,存在着大量、复杂的组织形态,需要引入演化视角分析组织间关系的形成以及组织形态间的转换[14-15]。因此,交易成本最小化作为组织形态或治理结构选择的核心原则[16],成为演化交易成本分析的基本出发点。

基于对交易成本的认识,Hwang&Horowitt从地理壁垒、社会壁垒、制度壁垒和文化壁垒等多个层面分析了“雨林模型”的运行与演化机制,指出在一个理想的“雨林模型”网络中,任何两个节点都有交流的可能性,一个创新生态系统必须突破层层壁垒才能演化成为“雨林”,而这些壁垒障碍即各种交易成本。在足够的多样化、信任、规则和动力下,所有节点之间都可以建立链接[1]。在这里,Hwang&Horowitt[1]认为“热带雨林失去信任就无法运行”,特别强调了“信任”对“雨林模型”的重要性。从演化交易成本角度看,正式契约向基于信任的关系契约或非正式契约演化而形成的组织形态,是其它类型创新生态系统向“雨林模型”演化的内在机制。这是因为,相比其它契约形式,“信任”能够最大程度地节省交易成本。Hwang&Horowitt以“硅谷”为案例,论证了“信任”契约存在的普遍性和作用[1]。

综上所述,从演化交易成本视角解构“雨林模型”,形成以下两个研究命题和一个推论:

命题一:多样性的创新种群在一片连续的空间内集聚,是形成“雨林模型”的前提条件;

命题二:一个潜在或现存的创新生态系统可以通过不断打破任意两个网络节点间的连接壁垒,提升创新要素流动速度,进而沿着交易成本最小化路径演化为“雨林”型创新生态系统;

推论:基于信任的关系契约是“雨林模型”的主要契约安排。

根据上述命题和推论,对基于大科学设施的创新生态系统形成和演化展开研究,并将其与 “硅谷”进行比较分析。

大科学设施诞生于二战期间的美国。当时,为了赢得反法西斯战争胜利,美国推行“曼哈顿”计划,即美国陆军部于1942年6月利用核裂变反应研制原子弹的计划。

该计划立足于当时最前沿的科学研究成果,由科学家研讨并提出建议,由政治家作出决策,建造了一系列核反应堆和加速器等计划支撑设备。“曼哈顿”计划结束后,核反应堆和加速器等设施并未随之关闭,而是演变为支撑核能发展以及核物理、粒子物理研究的长期性大型科学研究装置,大科学研究和大科学设施的概念由此诞生[17]。

2.1.1 有内在功能关联性的多种大科学设施集聚

大科学设施建造与运行具有科学性和工程性双重特征[17]。因此,虽然曼哈顿计划的目标是制造原子弹,但核反应堆和加速器建造与运行过程的实质是通过大科学设施集聚,实现基础科学研究、工程技术应用、工业企业制造等多领域前沿人才和创新资本集聚、加强前沿科学发现与技术设施间的互动。大科学设施集聚清晰地证明了科学与技术之间相互依存、相互促进的关系,预示着基础科学研究与工程技术、工业企业间的密切结合。换言之,将拥有共同目标、具有内在功能关联性的多种大科学设施看作是多样性生物,其为曼哈顿工程区演化成为“雨林”创造了基础条件。

2.1.2 国家权力全面介入、流动壁垒打破与基于信任的关系契约建立

在“曼哈顿”计划实施初期,一方面,大多数研究活动仍由科学家们在各自的大学实验室开展,并通过发表论文的方式实现交流,并未形成大规模联合研究团队[18];另一方面,当时战争发生于美国之外的其它国家,对美国本土压力不大,国家权力精英对科学的认知并未发生根本性转变[18]。因此,此时的原子弹制造进程比较缓慢。

随着战争推进和珍珠港事件爆发,国家权力全面介入“曼哈顿”工程[18]:一方面,原子弹制造计划的优先权被升至最高级,并成立了一个由总统、副总统、国防部长、参谋总长和科学家等组成的“最高决策团”(Top Policy Group),保证了决策过程的保密性和命令传达效率,避免了繁琐的常规化政治程序;另一方面,出于“保密”需求,成立了专门的审查委员会,限制科学家们有关铀核裂变的研究论文发表,但允许科学家们在研究过程中自由讨论。此外,与原子弹研制相关的活动全部被集中到“曼哈顿工程区”和“洛斯阿拉莫斯实验室”(后来被建设为“洛斯阿拉莫斯国家实验室”)。

国家权力的介入打破了常规政治程序产生的壁垒,改变了基于“科学发现优先权”的激励方式,科学家通过直接交流实现信息迅速传递,其本质是借由国家权力建立的一种基于信任的关系契约。

命题一、命题二及其推论在该案例中得到相应的论证:首先,多种类型的大科学设施在特定区域内集聚,为“雨林”演化提供了基础;其次,国家权力介入打破了常规政治程序及源自“小科学”时代的要素流动壁垒;再者,壁垒瓦解有助于基于信任的关系契约建立,而非争夺“科学发现优先权”。换言之,基于大科学设施的系统已初具“雨林”雏形——尽管这是在特定历史背景下形成的。

2.2.1 “冷战”中的发展

二战结束后,“冷战”紧随而至,世界各国之间的竞争形式从军事转为综合国力竞争。发达国家尤其是美、苏两个超级大国,在科学技术领域的竞争日趋激励,突显在大科学设施领域[18]。例如,两国先后出台人造卫星、载人航天、阿波罗登月等计划,推动大型空基地基接收、发射和观测、试验等大科学设施蓬勃发展。

在这场竞赛中,美国全面铺开原子能开发、空间技术和电子计算机等规模更为宏大、历时更为长久的“大科学”研究项目[18],建成一批大型实验室,实现大科学设施集聚。例如,为了在满足国防需求,美国于1952年建立了劳伦斯利弗摩国家实验室,以推动核武器科技发展;1960年前后,为了创造、识别和研究亚原子粒子,提出“Project M”(直线粒子加速器建造计划)并建立斯坦福直线加速器中心。

于1954年9月29日成立的欧洲核子研究中心(European Organization for Nuclear Research),是世界上最大的粒子物理学实验室,也是万维网的发源地。数十年来,该研究中心聚焦于高能物理领域,先后建成质子同步回旋加速器、质子同步加速器、交叉储存环、超质子同步加速器、大型正负电子对撞机,并拥有世界上最大的氢气泡室。

2.2.2 演化路径中断

今天,这些实验室和研究中心已经成为多种大科学设施的集聚地,吸引各领域科学家、各产业企业人员不断尝试利用这些设施开展研发、创新活动。然而,当今大科学设施集聚地很少能取得比肩 “二战”和“冷战”时期的科学成就,再难产生革命性的产业变革和技术创新。从这个角度看,这种在“二战”时期形成的“雨林”雏形,其演化路径似乎已经中断,更像是回归到二战以前的状态。造成演化路径中断的可能原因有两个:

(1)在“二战”和“冷战”时期,大科学设施集聚往往遵循一个特定的目标导向。例如,核反应堆和加速器集聚是为了制造原子弹,设施功能之间有着内在联系,彼此能够协同运作。OECD全球科学理事会(the Global Science Forum , GSF)的一份报告指出,目前大科学设施主要面向单一功能和单一科学领域,与未来多学科、多领域交叉融合发展趋势不符[19]。

(2)在“二战”和“冷战”时期,由于国家权力的介入,传统的行政程序和科学研究模式被打破,各种信息得以快速流动,并建立了普遍的、基于信任的关系契约。而在今天,这些大科学设施集聚地充斥着各种繁复的行政程序,以发论文及获取专利的“科学发现优先权”或“胜者全得”的科学研究模式占据主导地位,基于信任的关系契约只能存在于小型科研团体中。

缺乏内在联系的集聚和高昂的交易成本使得源于“二战”时期、基于大科学设施的创新生态系统未能演化为“热带雨林”,最终成为一项未竟的事业。

战争的压力和国家不计成本的经费支持是“雨林”演化的重要原因,大科学设施集聚地产生了一批诸如原子能、电子计算机、航空航天科技等技术,并催生了一个以知识为主题的时代。“硅谷”从根源上说也是来源于战争时期的大科学设施集聚地,并经长期发展已经演化成为“雨林模型”的典范,但基于大科学设施的科技创新生态系统未能发展成为理想的“雨林模型”。有鉴于此,本文对二者作对比分析如表1所示。

表1 基于大科学设施的创新生态系统与硅谷现状比较

基于大科学设施的创新生态系统硅谷多样性的生物集聚在战争时期,基于特定目标而形成具有内在关联性的多种大科学设施集聚当前,缺乏特定目标,未形成集聚或集聚缺乏内在关联性虽然没有明确的国家使命或科学目标,但电子工业和计算机业是整个硅谷的科技创新核心自发形成了一个由各种科技人才、投资机构、创业人员、职业管理人员等组成的生态圈要素流动情况(交易成本)在战争时期,国家权力的介入打破了流动壁垒,由政治家、科学家、工程师、军队、工业部门等构成的共同体建立了基于信任的关系契约当前,要素流动壁垒大,激励模式呈现“小科学”时代的特征,难以建立起普遍的信任关系契约硅谷中的每个人和每个组织都嵌入在一个庞大的网络之中,人才、创意和资本在其中快速流动充斥着大量基于信任关系契约的交易,交易成本极低

由表1可见,基于大科学设施的创新生态系统具备演化成为另一片有别于“硅谷”的“热带雨林”的条件,其与“硅谷”模式的不同之处在于:前者强调国家干预,而“硅谷”则是在特定环境中自发形成的。后来者模仿“硅谷”,但很难获知当时的环境条件,难以把握究竟是哪种因素在演化过程中发挥主导作用。相较之下,剔除特定历史背景下的外部战争因素,基于大科学设施的创新生态系统更具可重复性和可操作性。

我国大科学设施发展始于“两弹一星”工程。与“曼哈顿”计划相比,我国“两弹一星”工程也经历过类似的进程,即国家权力直接介入减少了交易成本,为工程推进提供了有力支撑。

以原子弹制造为例[18]:一方面,为了打破体制束缚、摆脱权力派系间的利益纷争,改变现存权力分配不平衡的现状,我国针对原子弹研制成立的组织机构经历了一系列变化,如高层次领导协调机构从最初的“三人领导小组”转变为拥有实权的职能部门——“15人中央专委”,垄断了核武器领域的最高决策权。此后,全国各地区、各部门围绕原子弹研制目标,形成了“一盘棋”思想,全国为项目推进开“绿灯”;另一方面,在原子弹研制过程中,形成了一个相对脱离于现实政治的封闭体,等级和部门主义被最大限度地弱化。在封闭体中,研究院内部过分分割和相互保密的倾向受到限制,研究人员能够跨学科、跨部门进行自由探讨,抑制了官僚主义和反知识分子保守主义的负向影响。

“两弹一星”工程技术攻关不仅带动了国民经济发展,产生了大批新型原材料、仪器仪表和大型设备,还促使许多新生产部门和新学科建立。聂荣臻[20]曾建议把“两弹一星”工程模式建制化。然而, “两弹一星”工程后是“十年动乱”,聂荣臻的建议被批判为“大科研主义”,导致“两弹一星”工程组织模式建制化进程被迫中断[20],也未能实现大科学设施集聚。直至改革开放初期,中国才真正开始建设大科学设施,如20世纪80年代中国科学院制造了中国第一台高能加速器——北京正负电子对撞机。

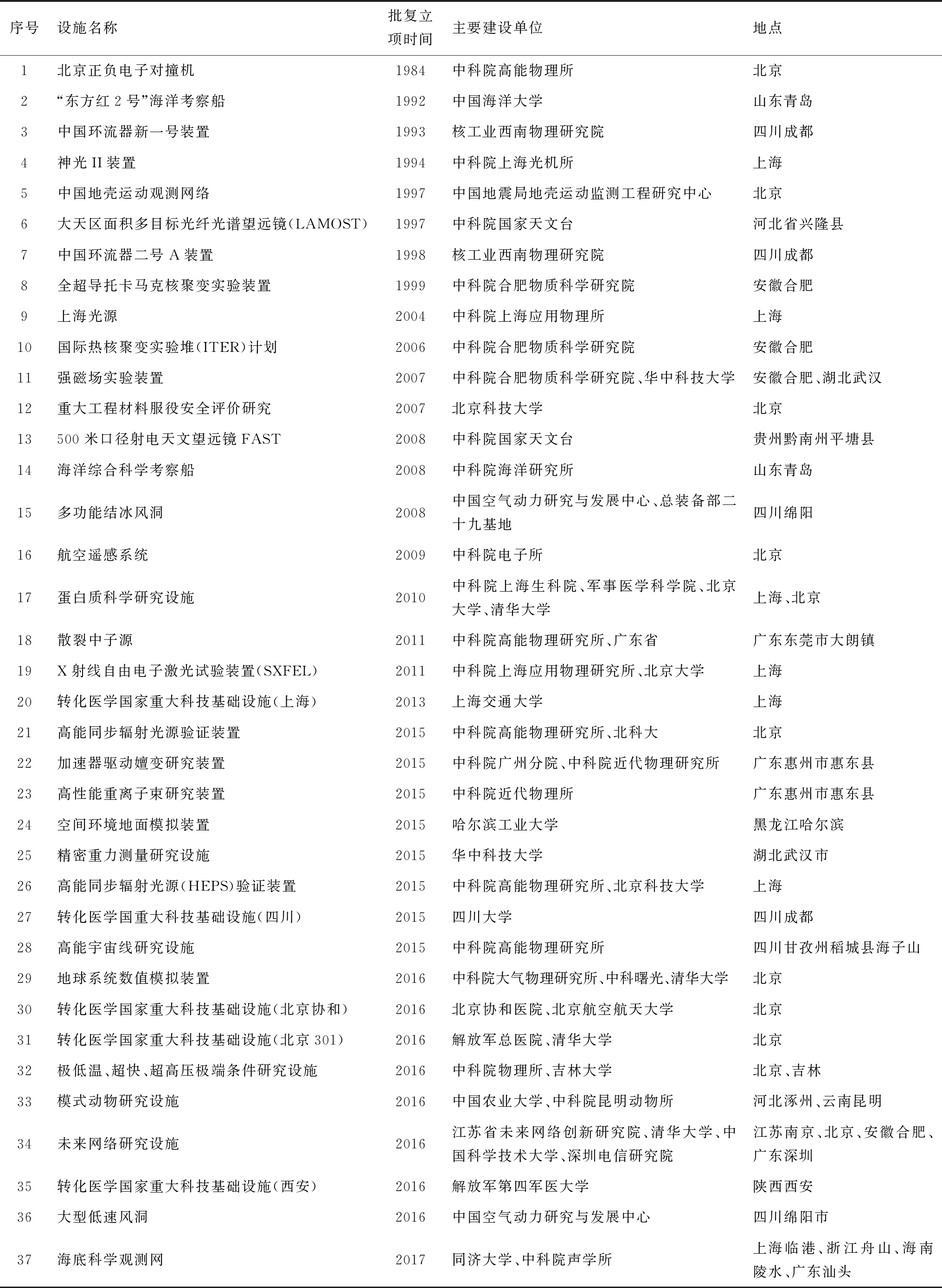

“十三五”规划前,中国大科学设施规划布局并没有明确的集聚指向,而是零散分布于北京、哈尔滨、吉林、兰州、上海、合肥、武汉、四川、青岛,以及广东江门、东莞和惠州等省市,分属不同单位或同一单位下不同的二级学术部门(如表2所示)。根据命题一,即多样性生物在一片连续空间上集聚,大科学设施布局相对分散的局面并未构成大科学集聚的前提条件。

表2 “十三五”规划前中国大科学设施建设情况

序号设施名称批复立项时间主要建设单位地点1北京正负电子对撞机1984中科院高能物理所北京2“东方红2号”海洋考察船1992中国海洋大学山东青岛3中国环流器新一号装置1993核工业西南物理研究院四川成都4神光II装置1994中科院上海光机所上海5中国地壳运动观测网络1997中国地震局地壳运动监测工程研究中心北京6大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST)1997中科院国家天文台河北省兴隆县7中国环流器二号A装置1998核工业西南物理研究院四川成都8全超导托卡马克核聚变实验装置1999中科院合肥物质科学研究院安徽合肥9上海光源2004中科院上海应用物理所上海10国际热核聚变实验堆(ITER)计划2006中科院合肥物质科学研究院安徽合肥11强磁场实验装置2007中科院合肥物质科学研究院、华中科技大学安徽合肥、湖北武汉12重大工程材料服役安全评价研究2007北京科技大学北京13500米口径射电天文望远镜FAST2008中科院国家天文台贵州黔南州平塘县14海洋综合科学考察船2008中科院海洋研究所山东青岛15多功能结冰风洞2008中国空气动力研究与发展中心、总装备部二十九基地四川绵阳16航空遥感系统2009中科院电子所北京17蛋白质科学研究设施2010中科院上海生科院、军事医学科学院、北京大学、清华大学上海、北京18散裂中子源2011中科院高能物理研究所、广东省广东东莞市大朗镇19X射线自由电子激光试验装置(SXFEL)2011中科院上海应用物理研究所、北京大学上海20转化医学国家重大科技基础设施(上海)2013上海交通大学上海21高能同步辐射光源验证装置2015中科院高能物理研究所、北科大北京22加速器驱动嬗变研究装置2015中科院广州分院、中科院近代物理研究所广东惠州市惠东县23高性能重离子束研究装置2015中科院近代物理所广东惠州市惠东县24空间环境地面模拟装置2015哈尔滨工业大学黑龙江哈尔滨25精密重力测量研究设施2015华中科技大学湖北武汉市26高能同步辐射光源(HEPS)验证装置2015中科院高能物理研究所、北京科技大学上海27转化医学国重大科技基础设施(四川)2015四川大学四川成都28高能宇宙线研究设施2015中科院高能物理研究所四川甘孜州稻城县海子山29地球系统数值模拟装置2016中科院大气物理研究所、中科曙光、清华大学北京30转化医学国家重大科技基础设施(北京协和)2016北京协和医院、北京航空航天大学北京31转化医学国家重大科技基础设施(北京301)2016解放军总医院、清华大学北京32极低温、超快、超高压极端条件研究设施2016中科院物理所、吉林大学北京、吉林33模式动物研究设施2016中国农业大学、中科院昆明动物所河北涿州、云南昆明34未来网络研究设施2016江苏省未来网络创新研究院、清华大学、中国科学技术大学、深圳电信研究院江苏南京、北京、安徽合肥、广东深圳35转化医学国家重大科技基础设施(西安)2016解放军第四军医大学陕西西安36大型低速风洞2016中国空气动力研究与发展中心四川绵阳市37海底科学观测网2017同济大学、中科院声学所上海临港、浙江舟山、海南陵水、广东汕头

资料来源:作者根据教育部和发改委文件做出的不完全统计,其中不包括种子库之类的项目或分布式大科学项目

随着大科学设施建成以及布局规划发布,北京、上海与合肥的设施数量迅速增长并已形成一定规模(见表1)。鉴于此,学界与实务界形成了一种新的认识,即大科学装置并不局限于实验研究的物质技术条件供给或世界一流大学建设等新举措,还具备促进人才吸引、科技要素集聚以及产业技术转移等功能[21-23],因而大科学设施集群能有力支撑区域性创新体系建设。

基于这种认识转变,《“十三五”国家科技创新规划》、《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》和《国家创新驱动发展战略纲要》明确提出,在大科学设施集中地区建设综合性国家科学中心,形成具有全国乃至全球影响力的科学技术重要发源地。在此背景下,北京、上海、合肥三地的综合性国家科学中心建设提上日程。此外,据多家新闻媒体报道,广东、武汉、成都、深圳、西安等省市也表现出申建综合性国家科学中心的意向。在学术界,有关大科学设施集群的定义、内涵、优势以及效应等研究已全面铺开。例如,陈套和冯峰[24]认为,大科学设施集群是指“在同一城市或区域内的多个大科学装置通过发挥交叉互补优势、协同创新,达到大科学装置和科研力量的聚焦,形成依托大科学装置集群建设的重大创新基地”;梁永福等[25]认为,大科学设施集群是“由为多学科科技人员开展各种前沿科学技术研究提供平台的重大科技基础设施构成,依托大科学装置组成的创新基础设施和各学科科技人员组成的人力资源组建战略联盟,进而开展各种学科的交叉与协同,将具有协同创新效益和大量知识与技术溢出效应”。从已有研究看,以大科学设施集群建设综合性国家科学中心,能产生包含聚合效应、标杆效应、高地效应和溢出效应等在内的协同创新效应,具有打破体制约束、带动高技术产业发展等优势[24-25]。

尽管基于大科学设施集群的综合性国家科学中心被实务界与学界寄予较高的期望,但其效能发挥仍受到3个方面的因素制约:首先,设施堆砌并不等于设施集群。在最初进行大科学设施布局规划时,各单位根据自身能力、影响力、科研方向和建设目标等申报立项,并未考虑设施间的内在功能关联性。例如,当前由哈工大牵头建设和管理的“空间环境地面模拟装置”,就曾面临与中科院竞争的境况,这并非是单纯的规划布局问题;其次,对于已批准的综合性国家科学中心,大科学设施分属不同的单位管理。例如,上海张江综合性国家科学中心(见表2)规划布局的大科学设施分由中科院、上海交大、同济大学、北京大学、清华大学以及北京科技大学等单位协同管理。如果要建立起一个跨部门、跨单位和跨学科的大型合作团队,或者是实现跨部门资源共享,必然涉及到大量行政程序和合同文书,同时还面临着来自“条块分割”和“单位升格竞争”等体制障碍[18];最后,无论是过去的“曼哈顿”计划、“两弹一星”工程还是当前国际著名的大科学实验室,常规合作规模往往达到数千乃至近万人,工程技术人员在其中发挥着极为重要的作用。但当今占据中国主流位置的“科学发现优先权”、“胜者全得”以及“论文发表”等科技奖励制度和评价制度,更适合个体或小团队分散自治式研究情景[18],制约了大规模合作的建立,也难以为工程技术人员提供有效的激励机制。在这种情况下,如果没有顶层设计的制度支持,很难在更广的范围内建立起以信任为基础的关系契约,不利于“正和博弈”局面的形成。

2017年7月4日,国家发改委颁布了《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》,提出打造国际科技创新中心,要求“统筹利用全球科技创新资源……加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式”。2019年,广东省人民政府1号文件《关于进一步促进科技创新若干政策措施》提出推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,明确“围绕创建综合性国家科学中心……建设世界一流重大科技基础设施集群。” 2019年2月18日,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,提出“建设国际科技创新中心……支持重大科技基础设施在大湾区布局建设”。这一系列政策文件的发布表明,大科学设施集群化建设已成为粤港澳大湾区国际科技创新中心布局的一项重要内容。

然而,区别于已经规划的综合性国家科学中心,粤港澳大湾区国际科技创新中心的大科学设施集群建设方式有两个新特点:一方面,从规划伊始,大科学设施建设就以大湾区产业升级乃至产业体系变革为目标,而不再是纯粹地创造实验条件或建设大学。该规划目标源自习近平总书记参加十三届全国人大一次会议对广东工作提出的要求,广东“产业整体水平仍然不高,低端产业仍占较大比重,新产业还不能完全挑起大梁,特别是科技创新的驱动力亟待加强,一些核心技术、关键零部件、重大装备受制于人”。美国国家实验室一直是国内学者研究的对象,随着粤港澳大湾区国家科技创新中心规划出台,改变了对设施建设目标的认识,法国格勒诺布尔建设模也式逐渐受到关注(如图1所示)。法国格勒诺布尔模式正是以大科学设施为核心,通过集聚不同科研机构和企业等多样性创新种群而建构的创新生态系统[26]。

另一方面,区别于以往由中国科学院或大学申请和牵头建设模式,地方政府成为粤港澳大湾区国际科技创新中心大科学设施集群建设的重要牵头单位。深圳市于2017年开始实施“十大行动计划”,拟在光明科学城的核心区规划建设一批生命科学、信息科学、材料科学、空间科学等前沿领域的大科学设施群,旨在为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设奠定物质基础。该计划的推行开启了地方力量投建大科学设施群的先河,突破了过去单纯依赖中央部委规划建设大科学装置集群的局限,更重要的是,建设目标得到统一与明确,即产业发展导向。实际上,有关“雨林模型”的探索正是起源于此。正如前文所述,大科学设施集群与硅谷不同,前者更强调干预性培育,而这种干预性培育的实现依赖于顶层权力集中。由此观照,深圳市作为大科学设施群的牵头建设和主管单位,显然已具备了培育“雨林模型”的初始条件。因此,地方力量参与成为中国大科学设施集群化建设的新趋势。

图1 法国格勒诺布尔与GIANT计划

图片来源:文献 [26]

如果说“硅谷”是在特定历史背景下生成、难以复制的创新生态圈,那么基于大科学设施的创新生态系统就是一片有可能通过人工干预培植的“热带雨林”。通过分析大科学设施集群演化历程和中国发展现状,可以认为,无论是综合性国家科学中心还是粤港澳大湾区国际科技创新中心,如果要基于大科学设施集群构建“雨林”式创新生态系统,至少需要一点突破,进而达到牵一发而动全身的目的,即创新大科学设施投资模式,构建大科学设施集群演化的组织基础和个体行动选择基础。

从演化交易成本角度看,基于大科学设施集群建构创新生态系统,其演化路径是创新要素流动和大规模科研合作的交易成本最小化。在操作层面上,基于大科学设施的制度和组织演化过程,其实质就是利益相关者围绕大科学设施管理运营的谈判与协商过程,即通过谈判协商的方式建立网络节点(不同单位)联系,并力求联系建立成本最小化。然而,大科学设施是一种专用性极高的资产,投资方容易被“锁定”和“敲竹杠”[18]。因此,虽然大科学设施集群功能实现模式决定了政府、科研机构与工业企业等均是直接利益相关者,但由于投资方主要是政府与牵头建设单位,而非多元主体,同时政府不会直接参与大科学设施运营管理,牵头建设单位往往承担着大科学设施运营管理任务。为了避免被“锁定”、“敲竹杠”及“搭便车”现象,牵头建设单位更倾向于“独占”大科学设施运营管理权,并以此为基础与其它利益相关者有条件地分享设施的部分使用权。然而,其它利益相关者不具有选择大科学设施管理、运营方式的决策权,牵头建设单位就很难产生与其它利益相关者谈判协商的激励或动力。

就目前而言,无论是综合性国家科学中心建设,还是当前深圳市实施的“十大行动”,虽然均具备“雨林”形成的前提条件,即“多样性的创新种群在一片连续的空间内集聚”,但受到现有投资模式及“条块分割”、“单位升格竞争”体制限制,并未满足“命题二”成立的条件,不同单位间的要素流动壁垒依然存在。为了激发谈判协商动力,建议创新大科学设施投资模式,建立由政府、科研机构和工业企业等主体合作共建的多元投资模式。从交易成本治理策略看,共同投入专用性资产有助于实现运营管理权分享,进而促使建立实质性的跨部门机构[14,28]。

实质性跨部门机构的建立为大科学设施集群演化奠定了组织基础,并且为构建个体行动选择基础提供了前提条件。大科学设施承载着明确的战略目标和科学使命,基于这些设施展开的科学研究是一种有政府权力干预的大规模科研合作模式,区别于“墨顿范式”的“小科学”研究模式 [18]。但正如前述分析,诞生于“小科学时代”的“科学发现优先权”、“胜者全得”等科技奖励制度和评价制度更适合分散自治的个体或小型合作团队进行自由探索,不适用于需要政府权力干预、整合多元主体的大规模科研合作工作。一旦实质性的跨部门机构建立,就有足够的力量在有限的范围内——大科学设施集群的物理空间与制度空间,推进评价制度和激励制度的创新与改革,与大科学设施运营模式相匹配,从而使得大规模科研合作能够成为一项个体行动选择,进而激励个体建立超越小团队、基于信任的关系契约。

总而言之,当前我国大科学设施集群已在一定程度上实现了多样性创新种群在连续空间内的集聚,为大科学设施集群演化为“热带雨林”创造了物质条件,但仍存在诸多不足。通过创新大科学设施投资模式,构建大科学设施集群演化为“热带雨林”的组织基础和个体行动选择基础,进而为“命题二”与“推论”成立创造条件,具有紧迫性。鉴于此,2018年国务院颁布了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,提出“鼓励和引导地方、社会力量投资建设重大科技基础设施,加快缓解设施供给不足问题”,表明我国已从国家层面意识到当前投资模式的局限,并开始着手推进投资模式改革。

[1] 维克多·W·黄, 格雷格·霍洛维茨. 硅谷生态圈:创新的雨林法则[M]. 诸葛越,译. 北京:机械工业出版社,2015.

[2] 陈宪. 加快建设创新型国家——理论演进、主体转换和生态优化[J]. 探索与证明, 2017(11): 12-16.

[3] 张敏, 段进军. 区域创新生态系统:生成的合理性逻辑与实现路径[J]. 管理现代化, 2018(1): 36-38.

[4] THORELLI H B. Networks: between markets and hierarchies[J]. Strategic Management Journal, 1986(1): 37-51.

[5] MOORE J F.The death of competition:leadership and strategy in the age of business ecosytems[M]. New York, NY: HarperBusiness,1996.

[6] TEECE D J.Capturing value from knowledge assets:the new economy, markets for know-how, and intangible assets[J]. California Management Review, 1998(3):55-79.

[7] AUTIO E, THOMAS L D W. Innovation ecosystems: implications for innovation management[M]. Oxford: Oxford University Press,2014.

[8] LI Y R. The technological roadmap of ciscos business ecosystem[J]. Technovation, 2009(5):379-386.

[9] 李万, 常静, 王敏杰, 等. 创新3.0与创新生态系统[J]. 科学学研究, 2014(12):1761-1770.

[10] 陈健, 高太山, 柳卸林, 等. 创新生态系统:概念、理论基础与治理[J]. 科技进步与对策, 2016(17): 153-160.

[11] 范保群, 王毅. 战略管理新趋势:基于商业生态系统的竞争战略[J]. 商业经济与管理, 2006(3): 3-10.

[12] DYER J H, SINGH H. The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(4):660-679.

[13] COASE R H. The nature of the firm[J]. Economica, 1937(16): 386-405.

[14] MÉNARD C. The economics of hybrid organizations[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2004(3): 345-376.

[15] ULSET S. The rise and fall of global network alliances[J]. Industrial and Corporate Change, 2008(2): 267-300.

[16] 奥利弗·E·威廉姆森. 资本主义经济制度——论企业签约与市场签约[M]. 段毅才, 王伟, 译. 北京:北京商务印书馆,2002.

[17] 国家重大科技基础设施管理研究课题组. 国家重大科技基础设施工作研究和管理政策建议[R]. 2008.

[18] 黄振羽. 大科学工程组织的治理结构冲突与演化研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2015.

[19] OECD GLOBAL SCIENCE FORUM. Report on roadmapping of large research infrastructures[EB/OL].http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1259331520_ocde_infrastructures_12_2008.pdf. 2008.11/2019.1

[20] 聂荣臻. 聂荣臻回忆录[M]. 北京:解放军出版社, 1986: 791.

[21] 尚智丛, 赵凯. 大科学装置成果转化模式探析——以北京正负电子对撞机为例[J]. 科技进步与对策, 2011(19): 6-9.

[22] 李斌, 李思琪. 兰州重离子加速器经济社会效益调研[J]. 工程研究, 2015(1):3-15.

[23] 张玲玲, 赵道真, 张秋柳. 依托大科学装置的产业化模式及其对策研究——以散裂中子源为例[J]. 科技进步与对策, 2017(19):53-59.

[24] 陈套, 冯峰. 大科学装置集群效应及管理启示[J]. 西北工业大学学报:社会科学版, 2015(1): 61-66.

[25] 梁永福,盘思桃,林雄,等. 大科学装置集群的协同创新与产业带动效应——以广东大科学中心为例[J]. 科技管理研究, 2018(3): 5-10.

[26] SCARINGELLA L,CHANARON J J.Grenoble-giant territorial innovation models: are investments in research infrastructures worthwhile[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016(112):92-101.

[27] JOLINK A, NIESTEN E. Recent qualitative advances on hybrid organizations: taking stock, looking ahead[J]. Scandinavian Journal of Management, 2012, 28(2): 149-161.