0 引言

随着市场竞争加剧和外部环境的快速变化,越来越多的企业更加重视有效的知识转移[1]。关于知识转移绩效影响因素,众多学者在不同情景下对其作了实证研究。学者们已经研究了知识转移的内外部影响因素,如知识特性、转移渠道、企业因素、知识转移情境[2]。但是,仍存在明显缺陷:①由于研究样本、研究设计以及研究视角不同,最终得到的结果差异较大,甚至矛盾;②国内外学者对知识转移的研究主要集中于个体层面,对组织层面的研究不足,而团队作为组织中员工合作完成任务的基本单位,在利用知识资源的过程中扮演着重要角色;③忽略了对领导风格的关注,尤其是本土化领导风格,Goh[3]指出领导风格是影响知识转移效果的重要因素之一。社会学家费孝通[4]1947年提出“差序格局”这一概念。基于此,郑伯埙[5]发现,直接用起源于国外文化的领导风格解释中国企业管理问题,存在不适应的情况,差序式领导作为一种具有偏私特征的领导风格广泛存在于中国企业中,是本土化领导风格的代表。差序式领导对团队和个体的影响存在争议,尚未探究清晰[6]。

有鉴于此,本文将从本土化领导风格——差序式领导出发,以本土高科技企业研发团队为研究对象,研究差序式领导对团队知识转移绩效的作用机理,以期丰富本土化管理理论与实践,提升国内企业研发团队知识转移能力。

1 文献综述与研究假设

1.1 差序式领导与团队知识转移绩效

郑伯埙[7]通过对华人企业组织的观察发现,领导会有意或无意地将员工划分为不同类别并进行差别对待。他认为,差序式领导从领导者出发,探究领导者对员工的归类。姜定宇、张菀真[8]进一步提出,差序式领导是指,在人治主义氛围下,华人领导者根据员工所属类别的不同采取不同对待方式,对于其较偏爱的员工予以更多偏私,他们在此基础上,提炼出领导对偏爱员工进行偏私的3个维度,即照顾沟通、提拔奖励和容忍犯错。目前关于差序式领导对团队变量影响的实证研究很少,并且研究结论不一致。刘军、章凯和仲理峰[9]研究发现,在差序氛围浓厚的团队中,团队凝聚力和团队合作水平不高,最终损害团队绩效,团队差序氛围对团队创新绩效有不利作用;王磊和杜贝贝[10]研究发现,差序式领导能够对团队创造力产生正向影响。

Teece[11]首次提出知识转移。团队进行知识转移活动旨在促进员工充分吸收和整合接收到的知识并应用到实际工作中。因此,本研究将采用郭朝晖和李永周(2013)对知识转移的定义,即知识转移是指知识在特定的情境中从知识提供者传递到知识接受者并被吸收、应用、发展和创新的过程。基于知识生态理论,知识转移主体包括知识提供方、知识接收方、知识特性、转移媒介、情境以及知识网络,各个主体以及主体间相互作用对知识转移效果产生影响。知识提供方的意愿、转移能力和合作经验等,知识接受方的态度、吸收能力和知识距离等都会对知识转移绩效产生影响[12]。而关系质量、领导风格、信任和感知公平等能够促进转移意愿和动机。如果组织具备合理的制度、文化和沟通及丰富的知识转移渠道[13],则能够增强知识转移效果。

在差序式领导的团队中,领导者在同一团队中对不同成员采取不同的沟通方式和资源分配策略。相较于自己人,外人下属受到领导更少的关怀、接受到较少有价值的信息、难以获得晋升机会等。外人下属对团队内差别对待氛围的强烈感知,导致员工产生团队不公平感知,影响团队整体氛围。在氛围不佳的团队中,团队成员不愿意将自己的知识传授给其他成员,也不会主动向其他成员获取知识[3]。知识转移意愿和接受意愿的缺乏,导致知识在传递时受阻,进而降低团队知识转移绩效。彭正龙和赵红丹(2011)的研究证实了团队差序氛围对知识共享的阻碍作用。在知识转移过程中,由于隐形知识深深地嵌入在个体中,只有通过不断深入地交流,才能使知识接受者更好地领会知识内涵。因此,差序式领导不利于知识转移绩效。基于已有研究及上述推理,本文提出以下假设:

H1:差序式领导与团队知识转移绩效负相关。

H1a照顾沟通与团队知识转移绩效负相关;

H1b提拔奖励与团队知识转移绩效负相关;

H1c容忍犯错与团队知识转移绩效负相关。

1.2 差序式领导与交互记忆系统

Wegner[14]最早提出交互记忆系统概念,他将交互记忆系统定义为,通过对来自不同领域的知识进行编码、存储和检索,在团队内形成专门的认知劳动分工。通过交互记忆系统,团队成员知道“谁知道什么”和“谁知道谁知道什么”[15];Wegner[16]认为,交互记忆系统的形成包括3个过程:目录更新、信息分配和检索协调,这个过程对于交互记忆系统的形成与成功应用有很大影响;Lewis[17]认为交互记忆系统包括3个方面,即知识专长性、知识可信度和任务协调性。近年来学者对交互记忆系统的影响因素进行了探究,主要包括沟通、任务职责和互依性[18]、团队氛围[19]和关系[20]3个方面。除此之外,交互记忆系统还受到非正式网络、团队凝聚力、成员间信任、团队领导者风格等的影响。

差序式领导行为,突出体现在照顾沟通、提拔奖励和容忍犯错3个方面。在照顾沟通方面,领导者与自己人在工作中和私下生活中沟通更为频繁。差别对待导致团队内形成关系断裂带,从而对交互记忆系统产生不利影响。在提拔奖励方面,领导者会优先考虑自己人,使外人感知到不公平。当成员感知到团队不公平时,会降低自己的工作积极性[21]。积极性不高的员工不会主动去了解其他成员具备哪些专长,也不会时常进行目录更新工作,不利于交互记忆系统的产生。在容忍犯错方面,自己人下属犯错时,领导者采取轻微处罚,而对于外人下属的错误,领导者会采取严厉的惩罚措施。这会让外人下属产生不公平感,影响团队成员之间的互动过程。交互记忆系统嵌入在个人的社会互动和关系中,高频的互动不仅有助于团队成员了解其他成员的知识和技能,并且有助于团队成员在需要相关知识时快速找到相关领域专家。因此,本文提出以下假设:

H2:差序式领导与交互记忆系统负相关。

H2a:照顾沟通与交互记忆系统负相关;

H2b:提拔奖励与交互记忆系统负相关;

H2c:容忍犯错与交互记忆系统负相关。

1.3 交互记忆系统与团队知识转移绩效

许多团队研究表明,团队认知过程对团队绩效的影响日益凸显,交互记忆系统作为一种团队认知,是影响团队绩效的一个重要前因变量[22-23]。

交互记忆系统既能促进知识整合[24],还能增强团队知识应用能力[25],而知识整合是知识应用的前提。在开展任务之初,首先对任务进行分解,将合适的任务分配给具备相关专业技能的成员,之后各个成员通力合作完成任务目标。团队开展一项任务时,需要将团队成员的知识和技能整合在一起。而交互记忆系统可以提高知识和技能分配效率,从而促进知识整合和应用。在交互记忆系统中,团队成员拥有异质性信息和知识,能够减少团队中知识重叠,从而增加转移过程中知识有效性。在具备成熟交互记忆系统的团队中,每位团队成员能够相互信赖对方拥有的知识,这种团队成员间相互信任对知识转移具有积极促进作用[26],并且团队成员需要信息时也愿意向其他成员求助,从而有助于提高团队知识转移绩效[27]。基于现有相关研究,本文提出以下假设:

H3:交互记忆系统与团队知识转移绩效正相关。

1.4 交互记忆系统的中介作用

交互记忆系统作为团队认知的一种形式,是解释团队运作机制的一个重要变量。许多学者探讨了交互记忆系统在团队绩效、团队创新、知识共享[23,25,27]等影响机制中的中介作用。

交互记忆系统同样能够解释差序式领导对团队知识转移绩效的作用机制。当外界因素对团队产生影响时,首先影响的是个人和团队的认知水平与结构,而团队认知水平的改变会影响团队成员的行为和团队绩效。因此,团队绩效的改变源自团队认知等内在心理变化。在成熟的交互记忆系统中,团队成员认为知识的可信程度高,能够毫无顾忌地接受来自其他成员的知识,从而促进知识吸收,反之,受到阻碍的交互记忆系统影响知识吸收。交互记忆系统建立在团队成员之间相互了解、相互信赖的基础上[27],在差序式领导团队中,领导者会通过不同资源分配方式,营造一种不公平和竞争的团队氛围,影响团队成员之间对“谁知道什么”以及“谁知道谁知道什么”这类信息的获取,阻碍了交互记忆系统这一团队过程变量。因此,差序式领导会阻碍交互记忆系统的形成和应用,进而对团队知识转移绩效产生影响。因此,本文提出以下假设:

H4:交互记忆系统在差序式领导与团队知识转移绩效的关系中起中介作用。

H4a:交互记忆系统在照顾沟通与团队知识转移绩效的关系中起中介作用;

H4b:交互记忆系统在提拔奖励与团队知识转移绩效的关系中起中介作用;

H4c:交互记忆系统在容忍犯错与团队知识转移绩效的关系中起中介作用。

1.5 知识转移渠道的调节作用

团队知识转移渠道为团队内知识流动和共享提供了基础。根据管道模型,知识转移意味着信息通过一个传输通道从知识源发送到知识接受方。大直径的水管单位时间内能够运输更多自来水,宽广的传输通道也能够传递更多知识和信息。当知识接受者对信息的解读与知识源传输的信息完全相同时,标志着知识转移完成,因此,传输渠道(即知识转移渠道)的容量越大,单位时间内传递的信息越多,最终知识转移成功概率越高[28]。整个知识转移过程可以表述为:知识发送者选择合适的媒介和路径对知识进行编码,而知识接受者在收到知识后对知识进行解码,这不是一个单一事件,而是一个不断迭代的过程[29]。在知识接受者对知识进行解码、解读和吸收时,如果理解出现偏差,就需要不断与知识发送者进行沟通反馈和互动,直到双方对传递的知识达成一致理解。一个流畅的沟通渠道,能够促进知识互动过程,从而提高知识吸收效果。

高质量和高频率的沟通能够促进团队成员相互了解对方的专长,并且在需要知识时能够通过沟通找到相应专家及时获取信息,这些都有助于交互记忆系统的成熟。在差序式领导的团队中,内圈和外圈的存在造成团队成员之间沟通不畅,沟通不畅的团队会影响交互记忆系统。当团队具备丰富且流畅的知识转移渠道时,比如公司开展例会、团建、素拓等活动,引进微办公系统等信息支持技术,成员之间接触的频率就会大大增加。尽管在差序式领导的团队中,成员不愿意主动了解其他成员具备的专长,也不愿意向其他成员获取信息,但是,团队中丰富的知识转移渠道能够增加团队成员获取信息的方式,即使并非主动,成员也能够对其他成员有所了解,并且知识转移渠道所涉及的正反馈机制,让团队成员不得不与其他成员相互合作完成任务。因此,丰富的知识转移渠道能够降低差序式领导对交互记忆系统的不利影响。已有研究证实知识转移渠道在团队“输入-过程-输出”这一机制中起到重要作用。彭正龙和赵红丹(2011)研究发现,知识转移渠道能够负向调节团队差序氛围与团队创新绩效之间的关系,当团队缺乏丰富的知识转移渠道时,差序氛围对团队创新绩效的消极作用更加显著。基于已有相关研究,本文提出以下假设:

H5:知识转移渠道负向调节差序式领导与交互记忆系统的关系。

H5a:知识转移渠道负向调节照顾沟通与交互记忆系统的关系;

H5b:知识转移渠道负向调节提拔奖励与交互记忆系统的关系;

H5c:知识转移渠道负向调节容忍犯错与交互记忆系统的关系。

1.6 基于知识转移渠道的被调节的中介作用

知识转移渠道能够调节交互记忆系统的中介作用,即知识转移渠道能够调节差序式领导-交互记忆系统-团队知识转移绩效三者之间的关系。当团队具备丰富的知识转移渠道时,交互记忆系统在差序式领导与团队知识转移绩效之间的负向中介作用更弱,当团队缺乏丰富的知识转移渠道时,交互记忆系统在差序式领导与团队知识转移绩效之间的负向中介作用更强。因此,本文提出以下假设:

H6:知识转移渠道负向调节交互记忆系统的中介作用。

H6a:当知识转移渠道丰富时,交互记忆系统对照顾沟通与团队知识转移绩效之间的中介作用减弱;

H6b:当知识转移渠道丰富时,交互记忆系统对提拔奖励与团队知识转移绩效之间的中介作用减弱;

H6c:当知识转移渠道丰富时,交互记忆系统对容忍犯错与团队知识转移绩效之间的中介作用减弱。

为此,本文提出概念模型,如图1所示。

2 研究设计

本研究采用调查问卷方式收集数据,向陕西、河南、山东、广东、上海、山西、江苏、云南等省市科技型企业研发团队员工发放问卷。历时近5个月,各省选择10个研发团队,共发放给80个研发团队,合计384份问卷。剔除无效问卷,最终获得68个团队238份有效问卷,有效问卷回收率为61.5%。

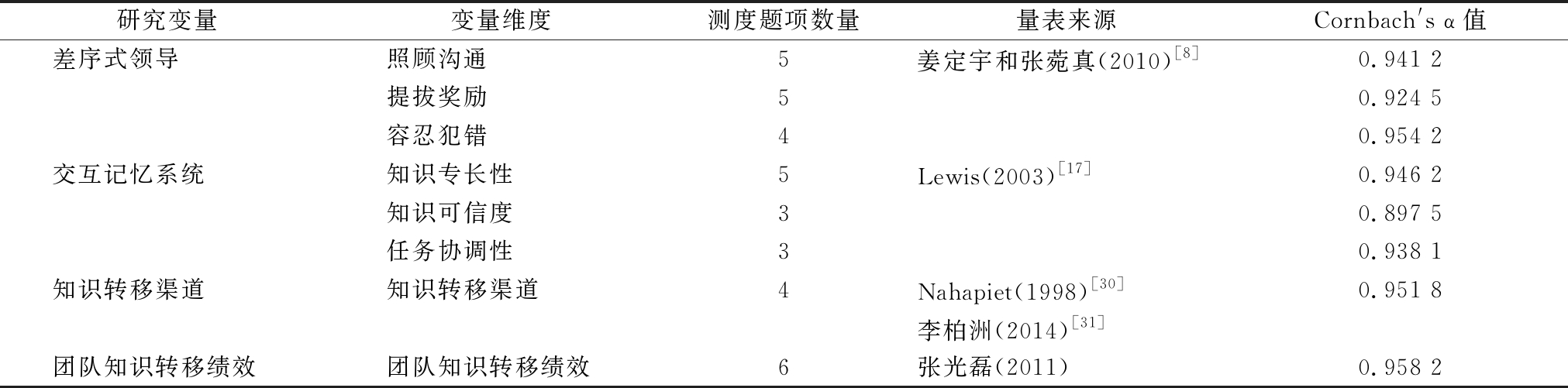

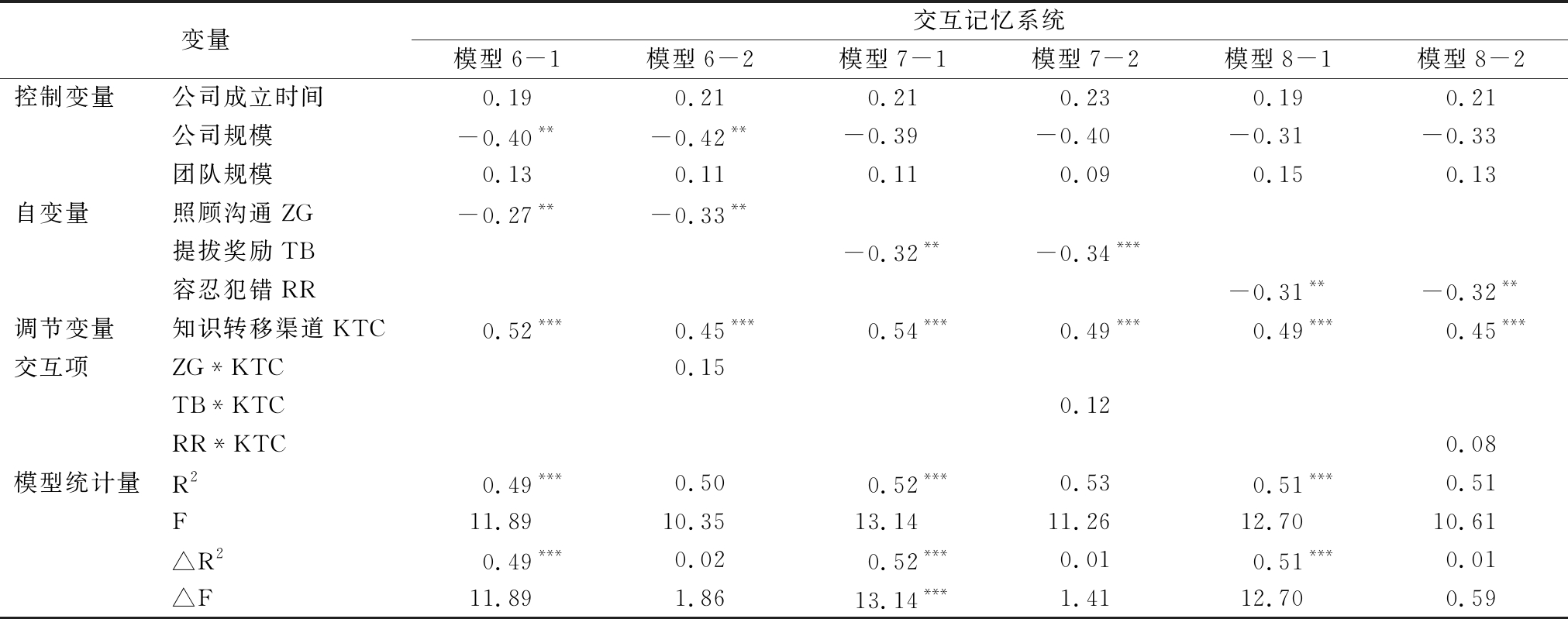

模型中变量采用国内外成熟量表进行测量,研究变量、变量维度、测度题项和量表来源如表1所示。控制变量为公司成立时间、公司规模与团队规模。从成立年限看,大部分团队所在公司成立超过30年,其次是成立3~10年(不含10年)、10~20年(不含20年)、20~30年(不含30年)和3年以下,团队数和占比分别为36(52.9%)、12(17.6%)、9(13.2%)、9(13.2%)、2(2.9%)。从公司规模看,调研企业大部分属于大型公司,有42个企业的员工数超过2 000人,有3个企业的员工数在500~2 000人之间(不含2 000人),有12个企业的员工数在100~500人之间(不含500人),有8个企业的员工数在30~100人之间(不含100人),有3个企业的员工数小于30人。从团队规模看,5人以下的团队有8个(11.8%),5~10人(不含10)的团队有23个(33.8%),10~20人(不含20)的团队有22个(32.4%)、20人及以上的团队有15个(22.1%)。

表1 各研究变量量表来源及信度检验结果

研究变量变量维度测度题项数量量表来源Cornbach's α值差序式领导照顾沟通5姜定宇和张菀真(2010)[8]0.941 2提拔奖励50.924 5容忍犯错40.954 2交互记忆系统知识专长性5Lewis(2003)[17]0.946 2知识可信度30.897 5任务协调性30.938 1知识转移渠道知识转移渠道4Nahapiet(1998)[30]0.951 8李柏洲(2014)[31]团队知识转移绩效团队知识转移绩效6张光磊(2011)0.958 2

3 数据分析

3.1 因子分析与信效度检验

本文采用Cornbach′s α值检验各变量信度,采用因子分析方法检验量表效度。各变量度量均采用李克特式7级量表,各研究变量所对应的量表来源及信度检验结果如表1所示。结果表明,各变量的量表设置具有较高可信度。探索性因子分析结果显示,差序式领导的KMO为0.94,P值小于0.000,可以进行因子分析,并且照顾沟通、提拔奖励、容忍犯错维度下每个题项载荷均大于0.5,表示差序式领导量表具备良好效度。交互记忆系统的KMO为0.93,P值小于0.000,每条题项的因子载荷大于0.5,也具备良好效度。

本研究通过对数据进行探索性因子分析,验证是否存在共同方法偏差问题。研究发现,在未旋转的情况下,共析出5个因子,各因子的累计解释总方差为65.37%,特征值最大的因子解释总方差为20.47%,没有出现单个因子解释力度特别大的情况。因此,可以判断研究数据不存在共同方法偏差,各变量具有良好的判别效度。

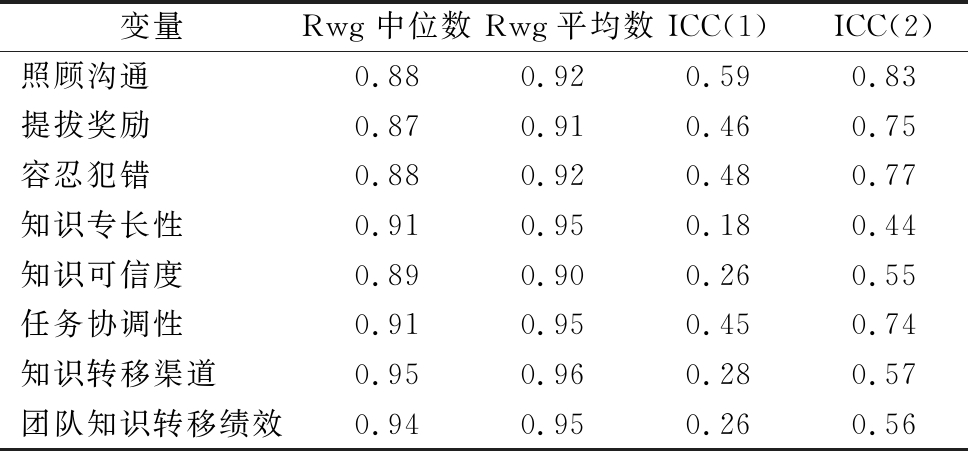

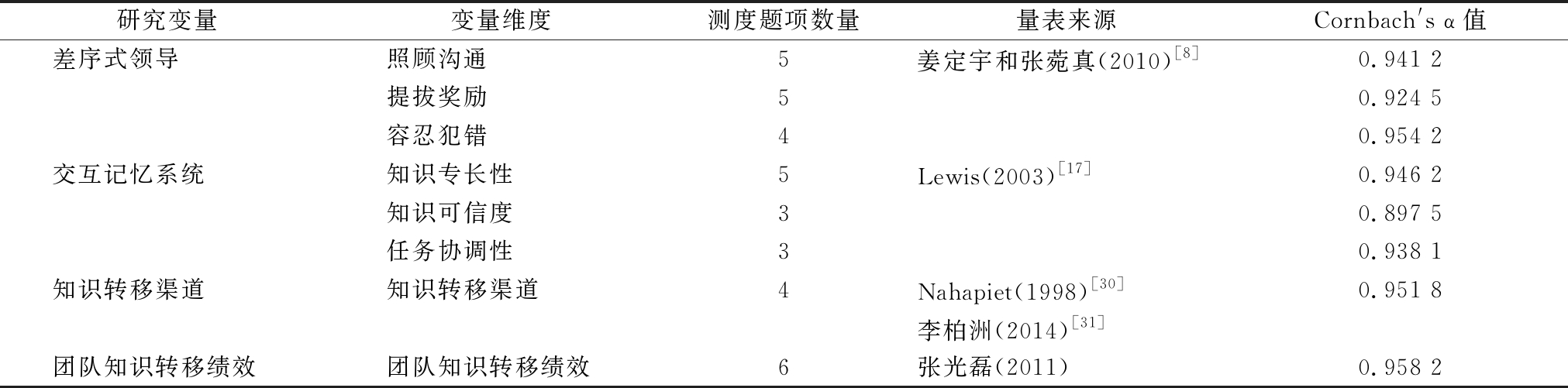

3.2 团队数据整合检验

本研究为团队层面,调研对象为团队成员,团队成员根据自己的感知,填写差序式领导、交互记忆系统、团队知识转移绩效和知识转移渠道问卷。将团队成员数据聚合到团队层面时,需要判断团队中不同成员的认知是否具备一致性,因此,要对组内一致性(Rwg)和组内相关性(ICC)进行检验。George & Bettenhausen(1990)认为Rwg中位数和平均数大于0.7代表团队评分一致性很高,ICC(1)大于0.05、ICC(2)大于0.50表明数据具有良好的一致性。本研究所有量表的Rwg、ICC(1)和ICC(2)值均满足要求,可以将个体层面数据聚合到团队层面。Rwg值和ICC值如表2所示。

3.3 变量描述性统计、相关性分析与假设检验

表3展示了各变量的均值、标准差及其相关关系。

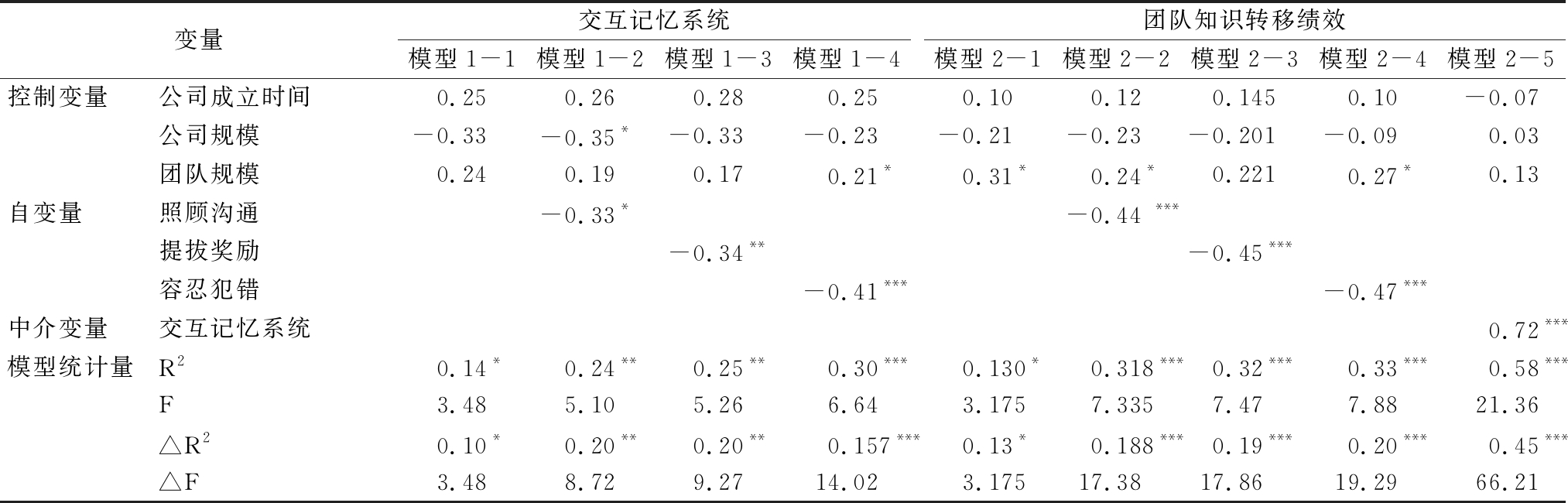

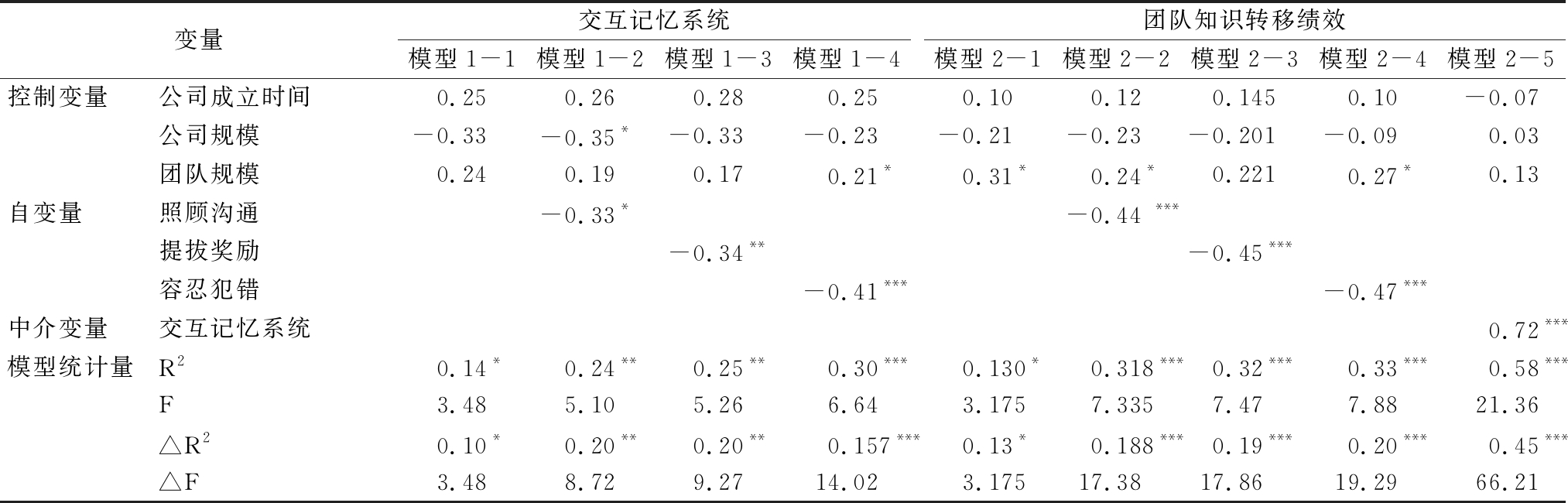

采用SPSS21.0对多个变量进行Pearson相关性分析,采用层级回归方法验证假设。首先,对主效应进行检验,研究发现差序式领导中照顾沟通(β=-0.44,P<0.001)、提拔奖励(β=-0.45,P<0.001)和容忍犯错(β=-0.47,P<0.001)负向影响团队知识转移绩效,因此,假设H1全部得到验证。差序式领导中照顾沟通(β=-0.33,P<0.05)、提拔奖励(β=-0.34,P<0.01)和容忍犯错(β=-0.41,P<0.001)与交互记忆系统间具有显著负向相关关系,因此,假设H2全部得到验证,而交互记忆系统与团队知识转移绩效间是显著正向相关关系(β=0.72,P<0.001)。因此,假设H3得到验证。主效应分析如表4所示。

表2 数据汇聚性分析

变量Rwg中位数 Rwg平均数ICC(1)ICC(2)照顾沟通 0.88 0.92 0.59 0.83提拔奖励 0.87 0.91 0.46 0.75容忍犯错 0.88 0.92 0.48 0.77知识专长性 0.91 0.95 0.18 0.44知识可信度 0.89 0.90 0.26 0.55任务协调性 0.91 0.95 0.45 0.74知识转移渠道 0.95 0.96 0.28 0.57团队知识转移绩效 0.94 0.95 0.26 0.56

表3 各变量均值、标准差与相关关系

变量 1234567891.公司成立时间1.00 2.公司规模0.72**1.00 3.团队规模0.41**0.111.00 4.照顾沟通-0.05-0.03-0.141.00 5.容忍犯错0.030.07-0.150.89**1.00 6.提拔奖励0.150.25*-0.050.74**0.79**1.00 7.交互记忆系统0.10-0.130.30*-0.36**-0.38**-0.44**1.00 8.知识转移渠道0.25*0.210.19-0.13-0.05-0.140.54**1.00 9.团队知识转移绩效0.07-0.100.33**-0.47**-0.49**-0.49**0.75**0.51**1.00平均值1.37 2.94 1.00 4.58 4.28 3.90 5.27 5.47 5.04 标准差0.46 0.88 0.30 1.15 1.11 1.22 0.88 0.71 1.05

注:***表示P<0.001;**表示P<0.01;*表示P<0.05;+表示P<0.1,下同

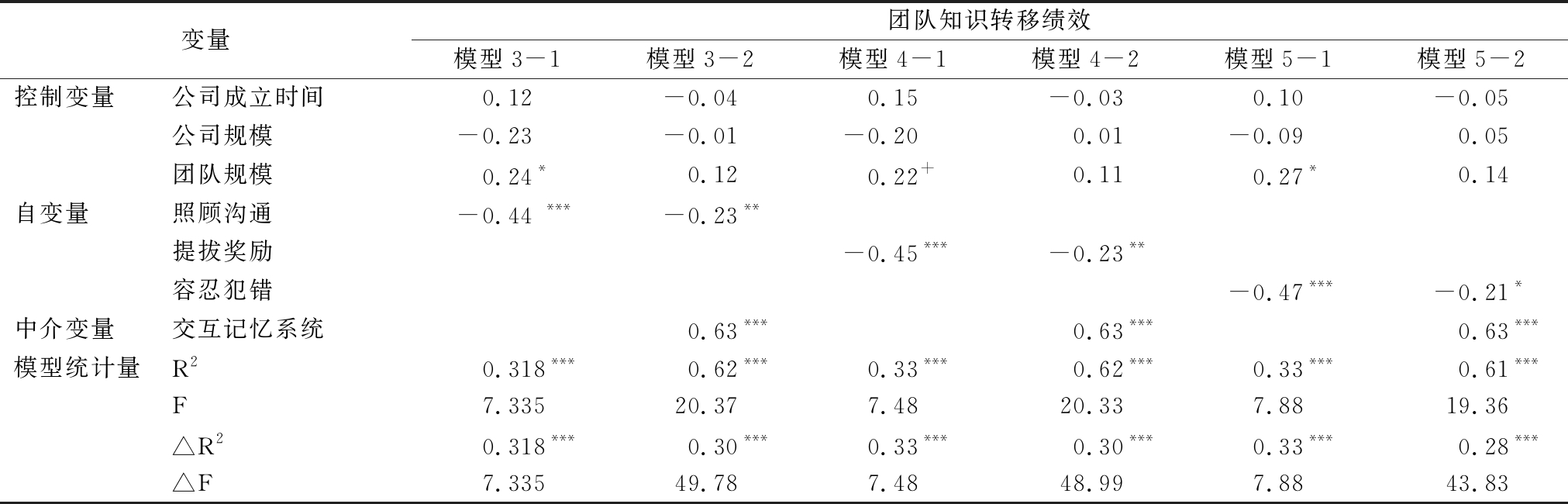

3.4 中介效应

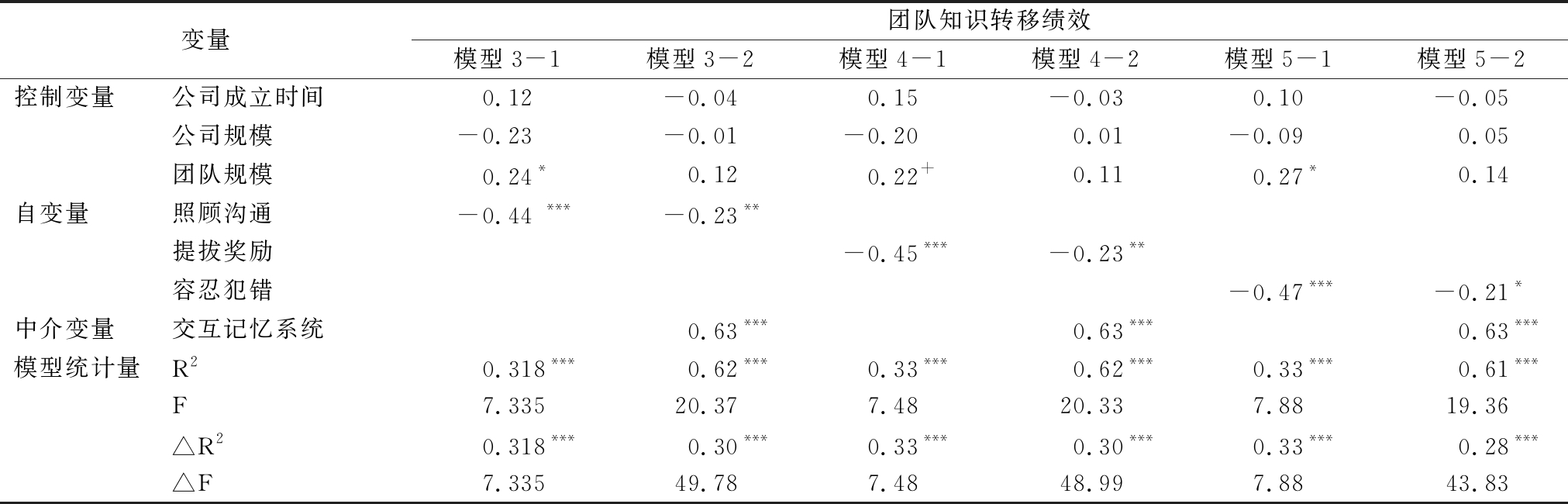

通过模型3对交互记忆系统的中介效应进行验证。模型3-1中,将控制变量和照顾沟通放入回归方程,照顾沟通的回归系数为-0.44(P<0.01),在模型3-2中,同时将控制变量、照顾沟通和交互记忆系统放入回归方程,照顾沟通的回归系数为-0.23且显著(P<0.01),交互记忆系统的回归系数为0.63且显著(P<0.01),说明将交互记忆系统加入回归方程后,照顾沟通对团队知识转移绩效的负向作用降低,即交互记忆系统在照顾沟通和团队知识转移绩效中起到部分中介作用,假设H4a得到验证。同理,假设H4b和H4c可以得到验证。中介效应分析如表5所示。

表4 主效应分析结果

变量交互记忆系统模型1-1模型1-2模型1-3模型1-4团队知识转移绩效模型2-1模型2-2模型2-3模型2-4模型2-5控制变量 公司成立时间0.25 0.26 0.28 0.25 0.10 0.12 0.145 0.10 -0.07 公司规模-0.33 -0.35* -0.33 -0.23 -0.21 -0.23 -0.201 -0.09 0.03 团队规模0.24 0.19 0.17 0.21* 0.31* 0.24* 0.221 0.27*0.13 自变量 照顾沟通-0.33* -0.44 *** 提拔奖励-0.34** -0.45***容忍犯错-0.41*** -0.47***中介变量 交互记忆系统0.72***模型统计量R20.14*0.24**0.25**0.30***0.130*0.318***0.32***0.33***0.58***F3.485.105.266.643.1757.3357.477.8821.36△R20.10*0.20**0.20**0.157***0.13*0.188***0.19***0.20***0.45***△F3.488.729.2714.023.17517.3817.8619.2966.21

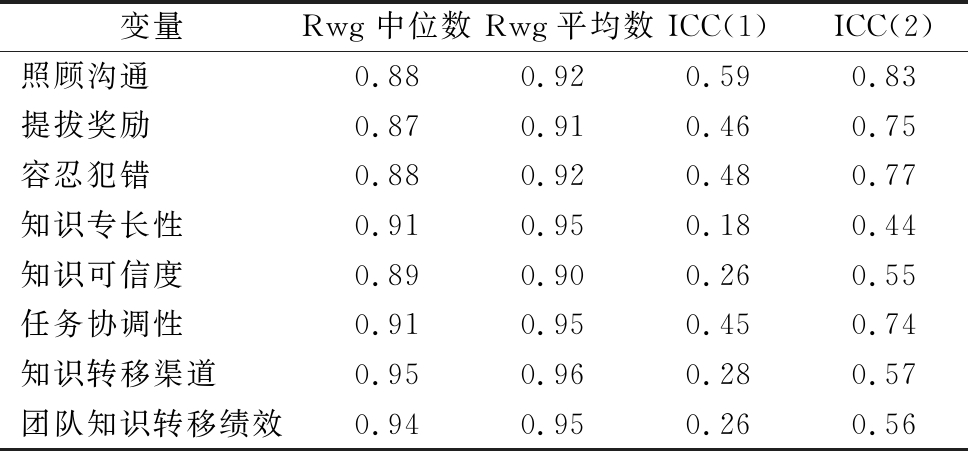

3.5 调节效应

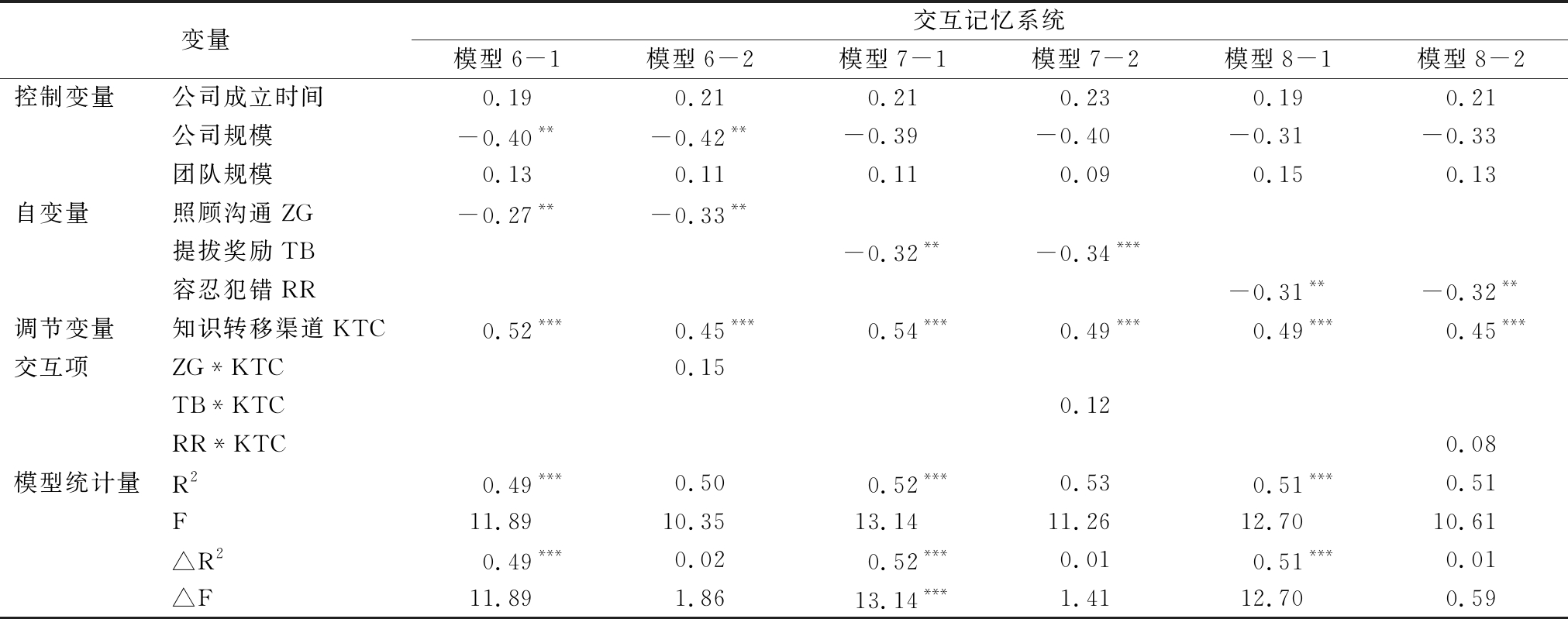

模型6、7、8分别检验了知识转移渠道对差序式领导各维度与交互记忆系统关系的调节作用。通过对知识转移渠道的调节作用进行验证,发现照顾沟通与知识转移渠道的回归系数为0.15,说明知识转移渠道能够降低照顾沟通对交互记忆系统的负向作用,但是,P值大于0.1,说明这种调节作用并不显著。提拔奖励与知识转移渠道的回归系数为0.12,容忍犯错和知识转移绩效的回归系数为0.08,P值均大于0.1,没达到显著性水平,假设H5未通过验证。调节效应分析见表6。

表5 中介效应分析结果

变量团队知识转移绩效模型3-1模型3-2模型4-1模型4-2模型5-1模型5-2控制变量 公司成立时间0.12 -0.04 0.15 -0.03 0.10 -0.05 公司规模-0.23 -0.01 -0.20 0.01 -0.09 0.05 团队规模0.24* 0.12 0.22+ 0.11 0.27* 0.14 自变量 照顾沟通-0.44 ***-0.23**提拔奖励-0.45***-0.23**容忍犯错-0.47***-0.21*中介变量 交互记忆系统0.63***0.63***0.63***模型统计量R20.318***0.62***0.33***0.62***0.33***0.61***F7.33520.377.4820.337.8819.36△R20.318***0.30***0.33***0.30***0.33***0.28***△F7.33549.787.4848.997.8843.83

表6 调节效应分析结果

变量交互记忆系统模型6-1模型6-2模型7-1模型7-2模型8-1模型8-2控制变量 公司成立时间0.19 0.21 0.21 0.23 0.19 0.21 公司规模-0.40**-0.42**-0.39 -0.40 -0.31 -0.33 团队规模0.13 0.11 0.11 0.09 0.15 0.13 自变量 照顾沟通ZG-0.27**-0.33**提拔奖励TB-0.32**-0.34***容忍犯错RR-0.31**-0.32**调节变量 知识转移渠道KTC0.52***0.45***0.54***0.49***0.49***0.45***交互项 ZG*KTC0.15TB*KTC0.12RR*KTC0.08模型统计量R20.49***0.500.52***0.530.51***0.51F11.8910.3513.1411.2612.7010.61△R20.49***0.020.52***0.010.51***0.01△F11.891.8613.14***1.4112.700.59

3.6 被调节的中介作用检验

模型9用于检验知识转移渠道对交互记忆系统在照顾沟通与团队知识转移绩效之间中介作用的调节效应。从表7可以看出,知识转移渠道水平逐渐增高,交互记忆系统的负向中介作用逐渐减弱,并且置信区间均包含0,说明知识转移渠道起到了调节作用,因此,假设H6a成立。模型10用于检验知识转移渠道对交互记忆系统在提拔奖励与团队知识转移绩效之间中介作用的调节效应。从表8可以看出,知识转移渠道水平逐渐增高,交互记忆系统的负向中介作用逐渐减弱,并且置信区间均包含0,说明知识转移渠道起到了负向调节作用,因此,假设H6b成立。模型11用于检验知识转移渠道对交互记忆系统在容忍犯错和团队知识转移绩效之间中介作用的调节效应。从表9可以看出,知识转移渠道水平逐渐增高,交互记忆系统的负向中介作用逐渐减弱,并且置信区间均包含0,说明知识转移渠道起到了负向调节作用,因此,假设H6c成立。

表7 被调节的中介作用Bootstrap检验结果(照顾沟通)

中介变量知识转移渠道 Effect Boot SE BootLLCI BootULCI交互记忆系统 低等水平 -0.277 0.114 -0.572 -0.92 中等水平 -0.194 0.074 -0.363 -0.71 高等水平 -0.109 0.066 -0.282 -0.009

表8 被调节的中介作用Bootstrap检验结果(提拔奖励)

中介变量知识转移渠道 Effect Boot SE BootLLCI BootULCI交互记忆系统 低等水平 -0.272 0.103 -0.493 -0.104 中等水平 -0.205 0.075 -0.360 -0.078 高等水平 -0.137 0.078 -0.332 -0.017

表9 被调节的中介作用Bootstrap检验结果(容忍犯错)

中介变量知识转移渠道 Effect Boot SE BootLLCI BootULCI交互记忆系统 低等水平 -0.214 0.081 -0.416 -0.084 中等水平 -0.176 0.062 -0.306 -0.062 高等水平 -0.138 0.068 -0.298 -0.024

4 研究结论、意义与研究展望

4.1 研究结论

本文以知识型团队为研究对象,基于团队认知理论和领导理论,构建了“差序式领导-交互记忆系统-团队知识转移绩效”概念模型,以探讨差序式领导对团队知识转移绩效的作用方向及机制。所提出的假设中,除H5对应的3个假设未通过检验外,其余假设均通过了检验。研究表明,假设H1a、H1b和H1c通过了检验,即照顾沟通、提拔奖励和容忍犯错分别与团队知识转移绩效呈负向相关关系,因此,差序式领导对团队知识转移绩效起消极作用;假设H2a、H2b和H2c通过了检验,即照顾沟通、提拔奖励和容忍犯错分别与交互记忆系统呈负向相关关系,因此,差序式领导对交互记忆系统起消极作用;假设H3通过检验,表明交互记忆系统能够对团队知识转移绩效起积极促进作用,即交互记忆系统在差序式领导与团队知识转移绩效间起中介作用;假设H4a、H4b和H4c通过验证,即交互记忆系统在照顾沟通与团队知识转移绩效间起到中介作用,在提拔奖励与团队知识转移绩效间起到中介作用,在容忍犯错与团队知识转移绩效间起到中介作用,并且是部分中介作用。因此,差序式领导不仅能够直接对团队知识转移绩效产生消极作用,并且可以通过交互记忆系统对团队知识转移绩效产生负向作用。假设H6a、H6b和H6c得到了验证,即差序式领导通过交互记忆系统对团队知识转移绩效产生的间接影响受到知识转移渠道的调节,当知识转移渠道丰富时,交互记忆系统对差序式领导与团队知识转移绩效之间的负向中介作用减弱,当知识转移渠道匮乏时,交互记忆系统对差序式领导与团队知识转移绩效之间的负向中介作用增强。

假设H5a、H5b和H5c未通过,即知识转移渠道对照顾沟通、提拔奖励和容忍犯错等维度与交互记忆系统间关系的调节作用不显著,说明知识转移渠道未能调节差序式领导和交互记忆系统之间的关系。研究结果显示,知识转移渠道能够促进团队知识转移绩效提升,这一结果与现有学者的研究结果一致,然而,知识转移渠道对差序式领导和交互记忆系统间负向关系的缓和作用并不显著。可能存在以下两个原因:①差序式领导主要通过影响团队成员的沟通和互动、团队不公平感知、相互信任程度和新知识分配不均等方面阻碍交互记忆系统的产生。知识转移渠道仅仅改善由差序式领导导致的沟通不畅对交互记忆系统的阻碍作用,并不能改善差序式领导带来的不公平感知、相互信任程度低和新知识分布不均等问题,因此,不能够显著缓和差序式领导对交互记忆系统的负向作用;②根据知识显性化程度,可以将知识分为隐性知识和显性知识。隐性知识是团队知识的重要组成部分,并且由于难以获得,其是组织获得竞争优势的关键。显性知识主要通过文件、会议、流程等正式沟通渠道进行转移,而隐性知识由于其深嵌于知识所有者体内,只有通过不间断的非正式沟通才能获得。每个团队成员拥有的知识和技能更多的是隐性的,如果不能与其他团队成员进行频繁且深入的沟通,就无法了解其他成员具备何种知识和技能,也就无法形成交互记忆系统。而知识转移渠道扩展的是沟通路径和方式,而无法保证拥有流畅的沟通渠道之后团队成员之间交流深度和频度就会增加,因此,无法显著促进交互记忆系统的形成。

4.2 研究意义与对策建议

研究意义:①丰富了知识转移的组织层面研究。近些年国内外学者对知识转移的研究主要集中于个体层次[32]和组织层次[33],对介于两者之间的团队层次研究较少。在员工将个人知识转化为组织知识的过程中,团队作为其中的过渡单位,对知识转移效果具有关键影响作用。本研究对团队知识转移这一过程进行探究,丰富了团队层面研究成果;②扩展了领导风格本土化研究。中国学者已经发现直接借鉴西方理论解释中国企业问题存在不适应性,本文通过引入差序式领导这个具有中国特色的情境变量,研究其对团队知识转移的影响,是对本土领导风格研究成果的扩展;③进一步验证了差序式领导对团队绩效的阻碍作用。现有关于差序式领导对团队绩效的研究结论存在不一致性[9-10]。本文通过实证分析,验证了差序式领导对团队知识转移绩效的阻碍作用,丰富了差序式领导的实证研究成果。

建议如下:①选择恰当的领导风格,以增强团队知识转移效果。研究结果显示,差序式领导风格不利于团队内交互式记忆系统的形成与成熟,并且会降低团队知识转移绩效。因此,团队领导者应该重视领导风格在提升团队知识转移绩效过程中的关键作用。由于领导者对团队成员中“自己人”的偏私对待,差序式领导风格容易在团队中营造一种不公平和竞争的氛围,影响团队成员间沟通和互动,进而阻碍知识交流。因此,对于知识型团队而言,为了促进团队整体知识转移,领导者应该尽量避免采用这种差别对待方式,而应该采取一种更加公平公正的方式管理团队;②多种方式并举,加快交互记忆系统的形成。交互记忆系统能够促进团队知识转移,因此,本土企业可以采取多样化措施促进交互记忆系统的形成和成熟,进而提升团队知识转移绩效。一方面可以通过强化任务导向和团队协作促进团队成员获得其他成员专长性知识的信息,另一方面,可以通过加强团队建设,提高团队内信任水平,促使团队成员互相信任对方提供的技能和知识,并乐意从其他成员身上获取所需技能和知识。

4.3 研究展望

以下问题值得未来作更深入的探究:①交互记忆系统这一中介变量一般包括3个维度,即知识专长性、知识信任度和任务协调性,而本文并未对该变量展开分析,后续研究应加以考虑;②知识转移以“作出转移决定”为标志划分为两个阶段,包括起始阶段和应用阶段。后续研究可以考虑领导风格、成员关系等对不同阶段知识转移产生何种影响;③探究其它中国情境变量对知识转移的影响。本文仅探究了差序式领导这一个具有中国文化特色的变量对知识转移效果的影响。Nahapiet[30]指出社会资本中关系维度对知识转移有重要影响,而在中国情境下,中国的“Guanxi”与国外的“Tie”之间存在差别,未来可以探究中国的“关系”对知识转移的影响。

参考文献:

[1] ARGOTE L, INGRAM P. Knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2000, 82(1): 150-169.

[2] 孙卫, 王彩华, 刘民婷. 产学研联盟中知识转移绩效的影响因素研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2012, 33(8): 58-65.

[3] GOH S C. Managing effective knowledge transfer: an integrative framework and some practice implications[J]. Journal of Knowledge Management, 2002, 6(1): 23-30.

[4] 费孝通. 乡土中国[M]. 上海: 上海观察社, 1947.

[5] 郑伯埙. 差序格局与华人组织行为[J]. 本土心理学研究, 1995(3): 142-219.

[6] 来宪伟, 许晓丽, 程延园.领导差别对待:中西方研究的比较式回顾与未来展望[J].外国经济与管理, 2018, 40(3): 92-106.

[7] 郑伯埙. 华人领导:理论与实际[M].台北: 桂冠图书股份有限公司, 2005.

[8] 姜定宇, 张菀真. 华人差序式领导与部属效能[J]. 本土心理学研究, 2010 (33): 109-177.

[9] 刘军, 章凯, 仲理峰. 工作团队差序氛围的形成与影响: 基于追踪数据的实证分析[J]. 管理世界, 2009 (8): 92-101+188.

[10] 王磊, 杜贝贝. 中国本土情境下的差序式领导与创造力研究——团队建言氛围的跨层次作用[J]. 东北财经大学学报, 2017 (3): 25-33.

[11] TEECE D J. Technology transfer by multinational firms: the resource cost of transferring technological know-how[J]. Economic Journal, 1977, 87(346): 242-261.

[12] CUMMINGS J L, TENG B S. Transferring R&D knowledge: the key factors affecting knowledge transfer success[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2003, 20(1-2): 39-68.

[13] DAFT R L, LENGEL R H. Organizational information requirements, media richness and structural design[J]. Management Science, 1986, 32(5):554-571.

[14] WEGNER D M. Transactive memory: a contemporary analysis of the group mind[M]. New York:Theories of Group Behavior,1986.

[15] JARVENPAA S L, MAJCHRZAK A. Knowledge collaboration among professionals protecting national security: role of transactive memories in ego-centered knowledge networks[J]. Organization Science, 2008, 19(2): 260-276.

[16] WEGNER D M.A computer network model of human transactive memory[J]. Social Cognition, 1995, 13(3): 319-339.

[17] LEWIS K. Measuring transactive memory systems in the field: scale development and validation[J]. Journal of applied psychology, 2003, 88(4):587-604.

[18] PELTOKORPI V, HASU M. Transactive memory systems in research team innovation: a moderated mediation analysis[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2016, 39: 1-12.

[19] HUANG C C, HSIEH P N. Inspiring creativity in teams: perspectives of transactive memory systems[J]. Journal of Pacific Rim Psychology, 2017, 11.

[20] CABEZA PULLES D, LLORENS MONTES F J, GUTIERREZ-GUTIERRREZ L. Network ties and transactive memory systems: leadership as an enabler[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2017, 38(1): 56-73.

[21] ADAMS J S, ROSENBAUM W B. The relationship of worker productivity to cognitive dissonance about wage inequities[J]. Journal of Applied Psychology, 1962, 46(3):161-164.

[22] 廖成林, 袁艺. 基于社会认知理论的企业内知识分享行为研究[J]. 科技进步与对策, 2009, 26(3):137-139.

[23] 林晓敏, 林琳, 王永丽, 等. 授权型领导与团队绩效: 交互记忆系统的中介作用[J]. 管理评论, 2014, 26(1): 78-87.

[24] HONG D, ZHANG L. Does transactive memory systems promote knowledge integration directly[J]. Procedia Computer Science, 2017, 112:896-905.

[25] CHOI S Y, LEE H, YOO Y. The impact of information technology and transactive memory systems on knowledge sharing, application, and team performance: a field study[J]. MIS Quarterly, 2010, 34(4): 855-870.

[26] 李纲, 巴志超. 科研团队中知识粘滞的影响因素研究[J]. 中国图书馆学报, 2017, 43(1):89-106.

[27] TANG F.When communication quality is trustworthy? transactive memory systems and the mediating role of trust in software development teams [J]. R&D Management, 2015, 45(1): 41-59.

[28] BOLAND R J, TENKASI R V. Perspective making and perspective taking in communities of knowing[J]. Organization Science, 1995, 6(4):350-372.

[29] SZULANSKI G, RINGOV D, JENSEN R J. Overcoming stickiness: how the timing of knowledge transfer methods affects transfer difficulty[J]. Organization Science, 2016, 27(2):304-322.

[30] NAHAPIET J, GHOSHAL S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[J].The Academy of Management Review,1998, 23(2): 242-266.

[31] 李柏洲, 徐广玉. 知识粘性、服务模块化和知识转移绩效关系的研究[J]. 科学学研究, 2013, 31(11): 1671-1679.

[32] 付东普. 基于沟通匹配视角的个体间知识转移模型研究[J]. 情报理论与实践, 2014, 37(2): 61-65.

[33] 刘春艳. 创意团队隐性知识转移绩效影响因素的实证研究[J]. 数理统计与管理, 2016, 35(3): 391-402.

(责任编辑:万贤贤)