0 引言

互联网作为信息高速共享的媒介,通过与社会、经济、技术各领域充分融合,推动产业技术创新能力和生产能力提升、组织重构和绩效改进,正成为制造业转型升级的重要推动力,并形成以互联网为基础设施的制造新模式——“互联网+制造”模式。在这种新模式下,传统清晰的产业边界逐渐模糊不清,熟悉的价值网络变得错综复杂,适合于传统制造的产业政策在“互联网+制造”模式下显得无力。中国制造业产业政策需要重新定位发力点,以满足新制造模式的政策需求。当前,德国制造业全球领先,美国互联网技术发达,这两个国家在“互联网+制造”模式下的政策体系值得借鉴。鉴于此,本文运用Rothwell和Zegveld政策工具,对中国、德国、美国出台的与“互联网+制造”相关政策进行比较分析,寻找3个国家政策体系的特点,旨在为 “互联网+制造”模式下中国产业政策制定和实施提供借鉴。

1 理论基础

制造业作为中国经济发展的基础,“互联网+”发展促进了制造业变革,“互联网+制造”模式将是未来制造业发展的方向。

1.1 “互联网+制造”模式

“互联网+”是由我国产业界率先提出的新概念。2015年,李克强总理在当年“两会”上正式提出“互联网+”,习近平总书记在中国乌镇世界互联网大会上重申了“互联网+”国家级行动计划,认为“互联网+”是推动经济和社会发展的新范式。“互联网+”实质上是传统制造业的数据化、柔性化、可视化、在线化,主要是通过推进传统产业改造,促进商品制造、物流与使用等节点变革,推进商业模式革新[1],推动技术经济范式调整,改变整个经济生产模式,进而实现经济发展中虚拟与实体嵌入融合的经济发展新模式。

“互联网+制造”模式是针对多重价值与复杂成本间矛盾而提供的解决方案。实现“互联网+”信息化与“制造”资产化的嵌入式结合,提供了“高价值化、低复杂化”、“高智能化、低商业复杂性”的解决方案,打破了实体制造业“信息孤岛”,实现了虚拟信息和物理实体数字化与智能化的完美结合。各国政府政策举措直接影响“互联网+制造”模式实施效果,哪个国家能率先理解其实质,有针对性地提供产业支持政策,将对“互联网+制造”模式产生积极影响。

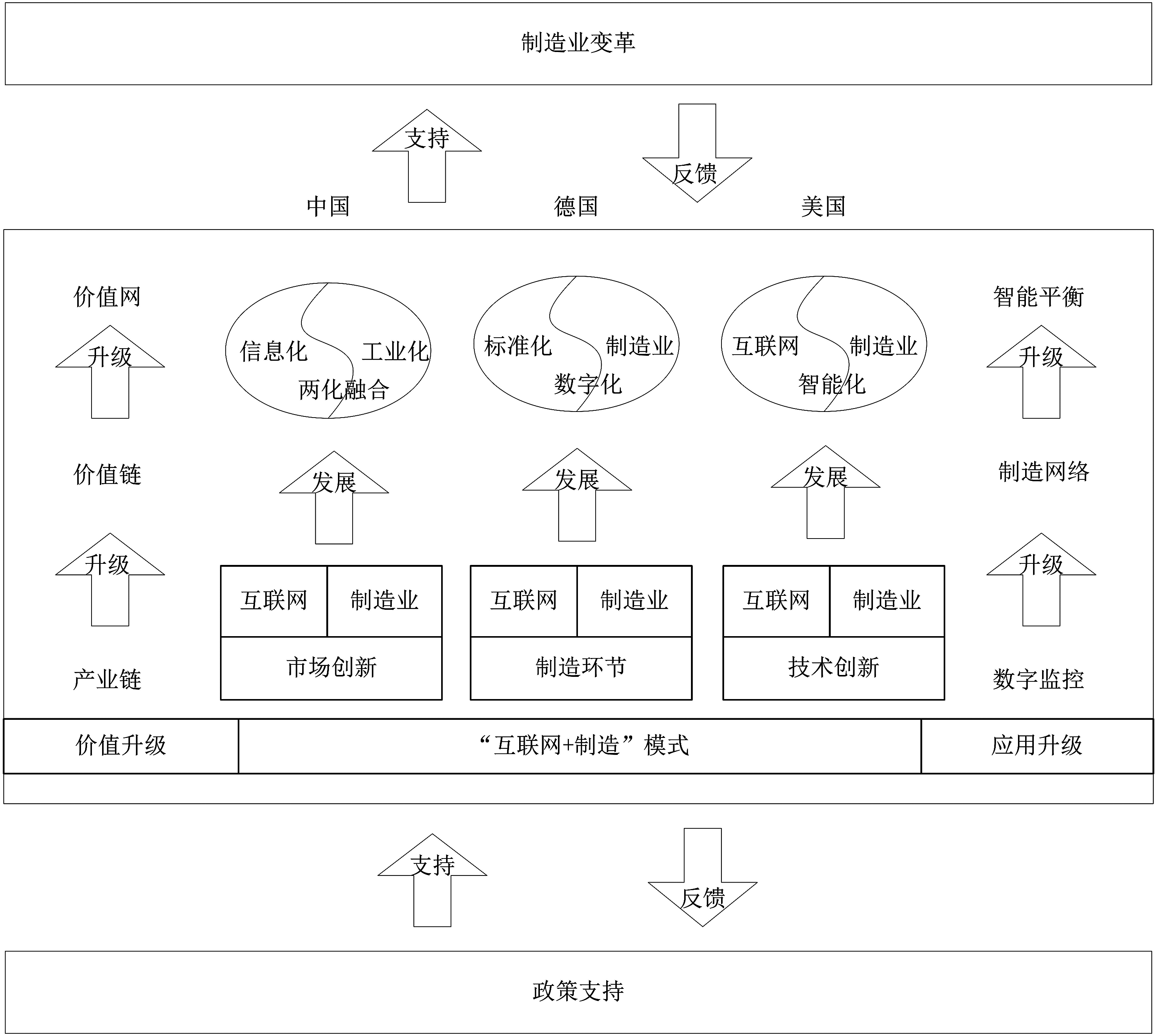

“互联网+制造”模式实质上是以互联网为基础设施及实现手段的经济发展新形态。多国政府已经洞察到这一轮经济发展“风口”,积极通过国家政策推进“互联网+制造”模式。 “互联网+制造”模式是从工业化向信息化的转型,是促进制造业转型升级的新动力。中国、德国、美国3个国家相对于最优制造结构节点各有不同,且存在显著差异(见图1)。从中可见,中国优势体现在市场创新上,德国优势体现在制造业中间环节,美国优势体现在技术创新上[2]。

中国“互联网+制造”模式是信息化与工业化两化融合[3]的结果,展示出非常强大的创新潜力[4],成为推进中国制造业发展的有力工具。在“互联网+”大背景下,互联网平台与信息通信技术融合嵌入制造业全生命周期,实现制造业系统创新能力提升、生产效率提高和资源利用率升级,推动智能制造发展,推进绿色制造普及,最终以新产品、新形态和新商业模式等理念构建成现代制造业体系。

德国“互联网+制造”模式被认为是决定德国工业命运的战略[5]。围绕“互联网+制造”模式,德国于2011年提出“工业4.0”战略[4],以智能制造为核心的第四次工业革命,通过网络展现许多创新功能,建立新商业模式、工作流程和开发方法[6],对社会和消费者产生了巨大的影响。战略、运营、环境和国家政策正向激励工业4.0实施,通过生产和过程实现客户服务生产系统[7-8]。德国“互联网+制造”模式横向整合了涵盖从供应商到客户的产品全生命周期,涉及产品设计和开发、生产和计划、生产追溯和管理、物流、销售和分销等环节;纵向整合企业中所有层次,涉及企业计划、企业管理、过程管理和操作(接口等环节)[9],实现了系统结构的同步联动。

美国先进的互联网技术有利于“互联网+制造”模式的快速发展,其典型代表为通用电气发起的工业互联网模式。工业互联网通过软硬件、数据及智能互通网络形成智能化决策模型,提高生产率、减少浪费[10],对美国国内制造业发展进行全方位调整,这对全世界制造业结构重组[11]具有重要战略意义。基于更智能和更高效的工业产品潜力,在工业部门备受关注。美国“互联网+制造”模式广泛采用有线网络或无线网络支持各种智能设备,实时和延迟信号并存[12],建立机器与设备间的联系,实现这些对象的交互和协作,收集分析数据,以更好地为客户提供服务[13]。随着智能设备、智能系统的融合及最新信息技术的普及,工业互联网将有利于在整个工业经济提高生产率、降低成本和减少浪费。美国“互联网+制造”模式侧重于在“软”服务方面,希望用“互联网+”激活传统工业,保持制造业长期竞争力。

1.2 产业政策与类型

产业政策[14]是产业/行业特定的政策,其最早可追溯到18世纪,作为一项政府战略,其是经济发展成功的必要性条件[15]及国家普遍实施的一种公共性调节政策。产业政策作为政府的重要职能杠杆,维系、影响国内发展及国际竞争力、国家信息处理能力、国家策略能力,是对鼓励部分或全部制造业及其它经济部门发展和增长[16]等政策措施的统称。从本质上讲,产业政策是实现政策目标的路径和机制;从技术上讲,产业政策是指政府运用多种混合治理技术的统称。产业政策能够引导企业和政府部门克服路径依赖[17],解决外部性及软硬设施不完善等问题,提高产业内部企业间资源重配效率[18],并消除阻碍制度公平竞争的障碍。总之,产业政策对于产业发展起决定性作用[19]。例如,美国奥巴马政府通过实施强有力的扶持政策,全面推动先进制造业发展,运用科技创新法律法规,确保政策连续性和有效性[19],促进经济增长,创造就业机会[20],推动国家经济整体发展,有效挽回了美国经济发展颓势。

为准确理解产业政策,有学者按照指导性和执行性[21-23]两个层次分类,也有学者按照鼓励性和禁止性[24-26]两个维度分类。本文综合两个层次和两个维度,将产业政策分为指导性鼓励、执行性鼓励、指导性禁止、执行性禁止4种类型。其中,指导性鼓励是指从政策上给予支持,但没有细化到可以参考执行,需要进一步理解;执行性鼓励是指从政策上支持,同时已经进行了细化,能在一定程度上直接执行;指导性禁止是指政策上不允许,但没有细化到可以执行,需要进一步理解具体不允许执行的范围;执行性禁止是指政策上不允许,且细化到可以参考执行。

1.3 政策分析工具

常用的政策分析工具研究模型包括二维模型[27]和三维模型[28]两种。其中,Rothwell和Zegveld采用供给性政策工具、环境性政策工具和需求性政策工具的三维分析模型得到国内外学者广泛认可。盛亚等[29]采用Rothwell和Zegveld的工具对长三角软件业发展政策进行了比较研究,得出的研究结论很有启发性;Su Yu Shan等对美国、德国和中国等国家的电动汽车政策进行了研究,发现需求方政策最为重要;袁永等[19]利用Rothwell和Zegveld的产业政策工具对美国奥巴马政府时期的科技创新政策进行研究,得出奥巴马政府产业政策工具的主要特点,提出有效指导中国创新政策的相关建议;陈盼盼分析了我国产学研协作政策演化趋势,发现我国产学研相关政策内部存在结构性不平衡问题;董艳春[30]对中美创新战略规划政策工具进行比较研究,发现我国部分政策工具在实施方面存在错位、缺位等问题,进而提出完善中国创新政策的相关建议。

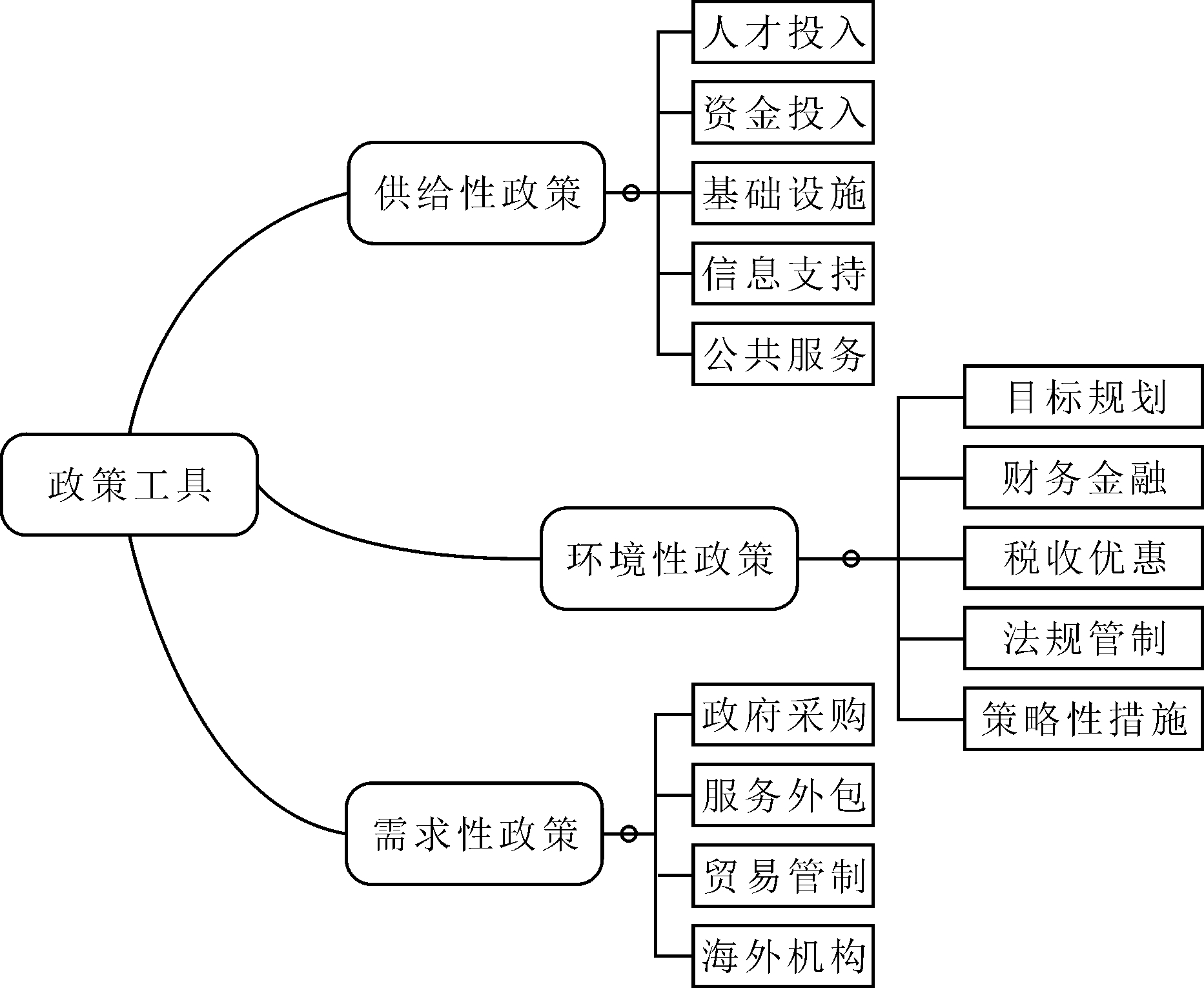

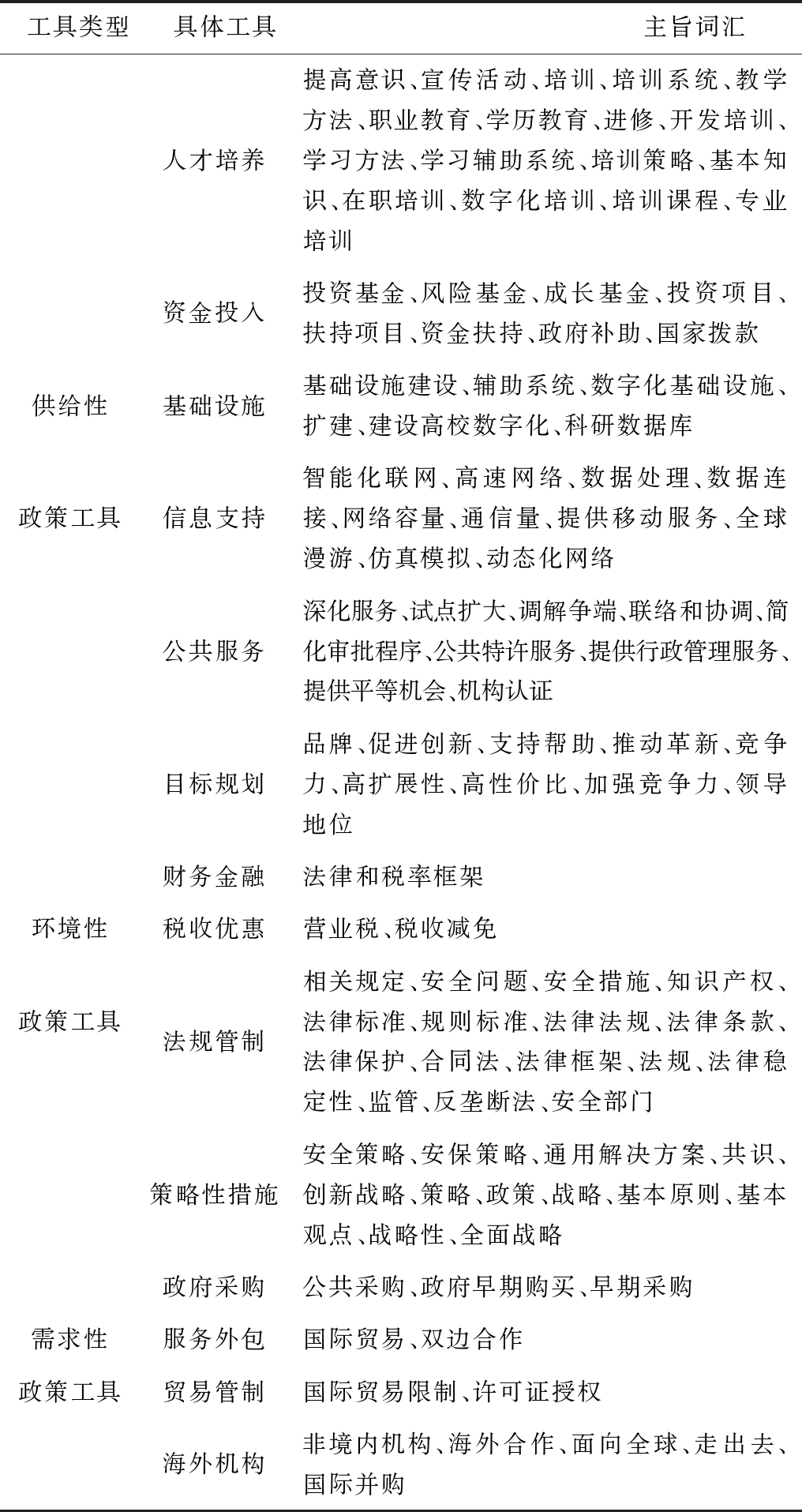

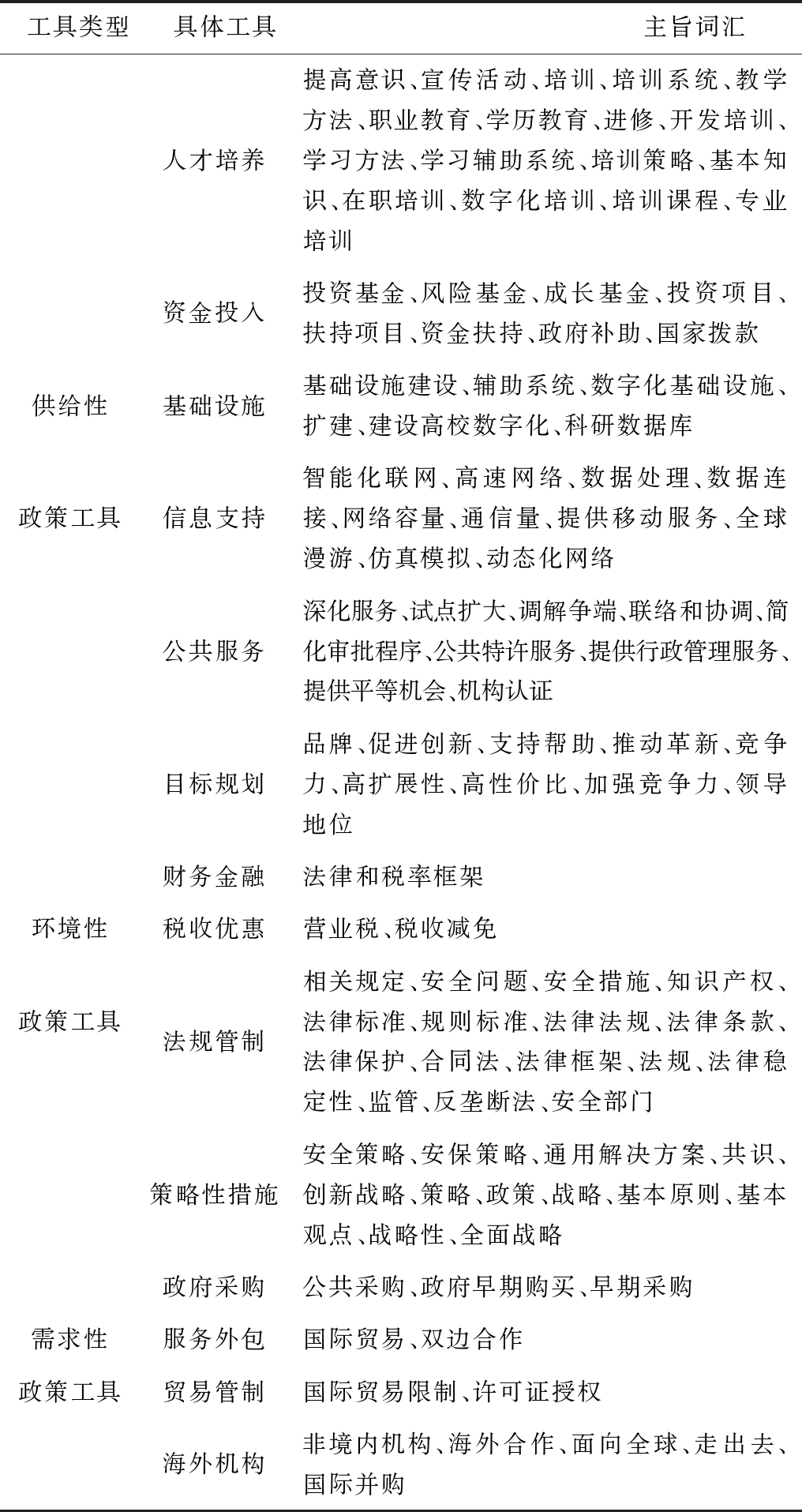

Rothwell和Zegveld的每类政策工具又可进一步划分为多种操作性层面的具体工具。其中,供给性政策工具包括人才培养、信息支持、技术支持、资金支持、公共服务;环境性政策工具包括财务金融、税收优惠、法规管制、策略性措施;需求性政策工具包括政府采购、服务外包、贸易管制、海外机构(盛亚等,2008),该政策工具在研究中得到了广泛应用,具体如图2所示。

2 研究设计

2.1 政策文本

中国“互联网+制造”模式典型政策支持以2015年以后陆续出台的《中国制造2025》、《关于积极推进互联网+行动的指导意见》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《智能制造发展规划》等政策和计划为基础,用以指导运用“互联网+制造”模式促进中国制造业创新能力全面提升,并进一步推动制造业做大做强。

德国“互联网+制造”模式典型政策支持以自2013年陆续出台的《保障德国制造业未来:关于实施工业4.0战略建议》、《数字化议程2014-2017》、《数字化战略2025》等计划和政策为载体,旨在提升“互联网+制造”模式下的制造业竞争力,提高就业水平,促进国家经济发展。

美国“互联网+制造”模式典型政策支持以自2012年陆续出台的《先进制造业国家战略计划》、《国家制造业创新网络初步设计》、《国家制造创新网络战略计划》、《美国人工智能研究与发展战略计划》等政策和计划为着力点,推进制造业发展。本文以这11项政策为研究文本,对比各国政策条款,识别各国政策间差异。各国政策出台顺序如表1所示。

2.2 研究方法

本研究以具体政策条款作为基本分析单元,按照每条政策直接显示的内容,根据政策工具类型进行编码(见表2),在剔除无效条款后,对政策条款进行量化和分类统计,进而进行3个国家间的政策对比。

为对各国政策有更加系统的认识,对比分析分为两部分:第一部分运用QSR Nvivo软件对政策关键点进行分析,识别出中国、德国、美国3个国家政策的关键点,整体聚焦3个国家的政策重点,通过政策类型对比,从总体上识别政策差异;第二部分运用Rothwell和Zegveld的工具,按照供给性政策工具、环境性政策工具、需求性政策工具对比中国、德国、美国的政策特点,从而提出针对中国国情的建设性意见。

表1 三国政策出台情况

国家20122013201420152016德国《保障德国制造业未来:关于实施工业4.0战略建议》《数字化议程2014-2017》《数字化战略2025》美国《先进制造业国家战略计划》《国家制造业创新网络初步设计》《国家制造创新网络战略计划》《美国人工智能研究与发展战略计划》中国《中国制造2025》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《关于积极推进互联网+行动的指导意见》《智能制造发展规划》

表2 编码情况

工具类型具体工具主旨词汇人才培养提高意识、宣传活动、培训、培训系统、教学方法、职业教育、学历教育、进修、开发培训、学习方法、学习辅助系统、培训策略、基本知识、在职培训、数字化培训、培训课程、专业培训资金投入投资基金、风险基金、成长基金、投资项目、扶持项目、资金扶持、政府补助、国家拨款供给性基础设施基础设施建设、辅助系统、数字化基础设施、扩建、建设高校数字化、科研数据库政策工具信息支持智能化联网、高速网络、数据处理、数据连接、网络容量、通信量、提供移动服务、全球漫游、仿真模拟、动态化网络公共服务深化服务、试点扩大、调解争端、联络和协调、简化审批程序、公共特许服务、提供行政管理服务、提供平等机会、机构认证目标规划品牌、促进创新、支持帮助、推动革新、竞争力、高扩展性、高性价比、加强竞争力、领导地位财务金融法律和税率框架环境性税收优惠营业税、税收减免政策工具法规管制相关规定、安全问题、安全措施、知识产权、法律标准、规则标准、法律法规、法律条款、法律保护、合同法、法律框架、法规、法律稳定性、监管、反垄断法、安全部门策略性措施安全策略、安保策略、通用解决方案、共识、创新战略、策略、政策、战略、基本原则、基本观点、战略性、全面战略政府采购公共采购、政府早期购买、早期采购需求性服务外包国际贸易、双边合作政策工具贸易管制国际贸易限制、许可证授权海外机构非境内机构、海外合作、面向全球、走出去、国际并购

3 中德美政策总体分析

对中国、德国、美国出台的政策进行编码分类,利用QSR Nvivo软件进行聚类分析,识别总体政策差异。

3.1 政策关键点分析

运用QSR Nvivo(版本号:10.0.573.0 sp5(64位))软件,按照条款进行归类编码,并剔除无效条款进行词语云对比,分析中国、德国、美国“互联网+制造”模式下的政策重点(见图3)。通过词语云分析得出的政策特点如下:①中国“互联网+制造”模式下的政策是通过互联网的拉动,实现制造业工业化与数字化快速融合以及制造业高端化和智能化;②德国制造业全球领先,德国“互联网+制造”政策以数字化为核心推动工业4.0实施,实现整个制造体系跃迁式发展,成为新一代智能制造技术的使用方和受益方,同时也成为先进制造技术的创造方和供给方;③美国“互联网+制造”政策通过制造业智能设备、智能系统的人工智能发展,推进工业互联网在整个工业经济中发挥作用,以提高生产率、降低成本、减少浪费,促进制造业与大数据融合,实现智能服务。总之,尽管侧重点不同,但3个国家在“互联网+制造”政策方面本质上相同,即通过信息流与实物流的无缝对接,提高实物流节点耦合性,实现系统、结构、功能、行为的统一。

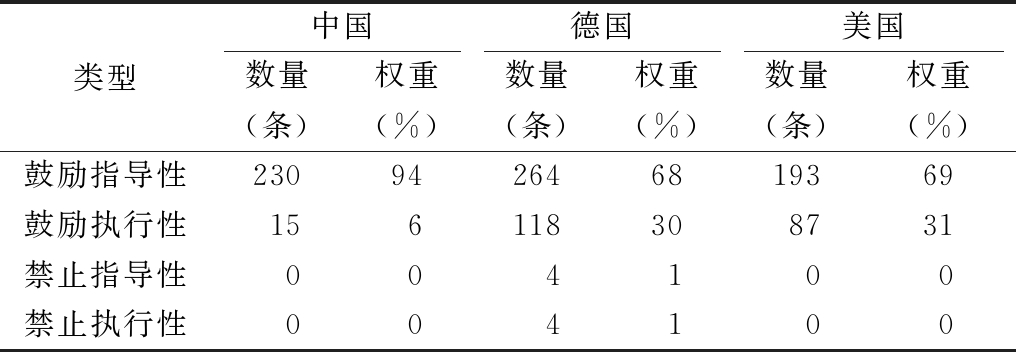

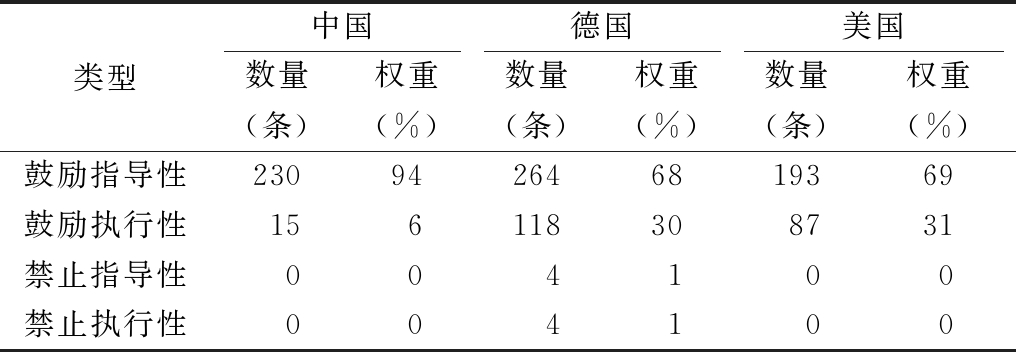

3.2 政策类型分析

按照指导性鼓励、执行性鼓励、指导性禁止、执行性禁止4种类型对中国、德国、美国“互联网+制造”模式产业政策进行分析,结果发现:指导性鼓励、执行性鼓励、指导性禁止、执行性禁止4种类型占比分别为:中国为94%、6%、0%、0%;德国为68%、30%、4%、4%;美国为69%、31%、0%、0%(见表3)。德国、美国在指导性鼓励和执行性鼓励政策上的对比接近3∶1,而中国指导性鼓励和执行性鼓励政策对比接近16∶1,表明中国使用的产业政策过多强调方向性政策,对于具体执行政策细化描述不足,而德国和美国产业政策在强调方向性政策的同时,以辅助细化政策对方向性政策进行补充和说明,这样能够让民众更加理解政策内涵,更加有利于政策普及和实施。

表3 政策类型对比分析

类型中国德国美国数量(条)权重(%)数量(条)权重(%)数量(条)权重(%)鼓励指导性230942646819369鼓励执行性156118308731禁止指导性004100禁止执行性004100

4 政策工具细化分析

本文运用Rothwell和Zegveld的政策分析工具细化对比各国产业政策。

4.1 政策编码统计

运用QSR Nvivo(版本号:10.0.573.0 sp5(64位))软件,按照Rothwell和Zegveld的政策工具整理出政策工具类型、数量和占比情况,见表4。从中可见,供给性政策工具、环境性政策工具、需求性政策工具占比情况如下:中国为48%、46%、6%;德国为44%、53%、3%;美国为64%、33%、3%。中国产业政策中的人才培养、信息支持、法规管制、基础设施等政策工具未得到足够重视。德国作为制造业强国,人才丰富,制造业强大,需要根据国情不断优化法规管制,适应“互联网+制造”模式的法律法规需求,同时积极推进信息建设,与国家政策基本符合。美国作为经济大国,制造业发展相对薄弱,其重点主要是进行人才培训和准备,通过法规管制和信息支持建设,快速实现“互联网+制造”模式转型。

4.2 政策工具类型对比

4.2.1 供给性政策:中德以信息支持拉动人才培养,美国以资金投入培养人才

据统计数据显示,美国使用供给性政策工具总计179条,数量最多,占比64%,比中国和德国高了近20%;德国和中国使用供给性政策工具相当,数量分别为171条和118条,占比分别为44%和48%,相差仅为4%。具体如下:①中国信息支持共31条,占比13%;人才培养和基础设施持平,均为29条,单项占比12%,符合中国积极推进“互联网+”建设政策方向;另外,中国充分发挥发展中国家优势进行基础设施建设,推动政策执行,并且同样重视人才培养,为长远发展奠定基础。中国人才培养占比仅为美国人才培养占比的55%,人才培养力度明显不足;②德国信息支持共54条占比14%,人才培养共43条占比11%,总计占比25%,即信息支持和人才培养占德国供给性政策工具的57%。从中可见,德国主张强化自身信息优势,利用人才优势推动发展;③美国人才培养政策共61条占比22%,资金投入共50条占比18%,总计占比40%,即人才培养和资金投入两项政策工具占美国供给性政策工具的63%,完全符合美国资金及人才丰富的特点,在政策方面向自身优势倾斜,利用自身优势条件推动发展。

表4 政策工具统计分析结果

工具类型具体工具中国德国美国数量(条)权重(%)数量(条)权重(%)数量(条)权重(%)人才培养2912.004311.006122.00资金投入187.00185.005018.00供给性政策基础设施2912.00226.00228.00信息支持3113.005414.004315.00公共服务114.00348.0031.00小计11848.0017144.0017964.00目标规划208.0041.002910.00财务金融00.0041.0000.00税收优惠94.0051.0010.30环境性政策法规管制3012.009625.004416.00策略性措施5322.009825.00197.00小计11246.0020753.009333.00政府采购10.6010.3031.00服务外包31.2020.7031.00需求性政策贸易管制00.0051.0000.00海外机构114.0041.0021.00小计156.00123.0083.00

总之,中国、德国、美国除进行信息支持、资金投入外还非常重视人才培养,但针对不同国情,略有差异。中国政府投资基础设施辅助推动信息建设政策实施,德国政府通过提升信息支持水平推动数字化制造实施,美国政府投资大量资金推进人才培养政策实施,但均是以人才发展为中心的政策。

4.2.2 环境性政策:中国重视策略性工具,美国重视法规管制,德国兼具中美政策重点

德国和中国使用环境性政策工具比例相对较高,数量分别为207条和112条,占比分别为53%和46%,而美国使用环境性政策工具比例相对较低,仅为93条,占比33%,远远小于德国和中国。①中国策略性措施共53条占比22%,法规管制共30条占比12%,两种具体政策工具总占比为34%,即政策管制和策略性措施两项政策工具占环境性政策工具的比例为74%;②德国法规管制共96条占比25%,策略性措施共96条占比25%,总占比为50%,即法规管制和策略性措施两项政策工具占环境性政策工具的比例为94%;③美国法规管制共44条占比16%,目标规划共29条占比10%,两种政策工具总占比为26%,即法规管制和目标规划占环境性政策工具的比例为79%。德国、美国注重以法规管制形式推进政策执行,旨在实现标准与行动的统一。中国注重策略性工具的实施,以口号、号召影响政策的执行,行为影响多于政策影响。

中国重视策略性工具,德国对策略性工具和法规管制并重,美国重视法规管制。中国策略性措施十分突出,但法规管制略显不足,中国法制建设需要进一步完善。德国通过建立法律框架、出台相应标准作为政策实施的基础,推动策略性措施的实施,符合德国强调法典化思辨理性的特点。美国同样重视法规管制,且通过制定目标规划引导政策实施。法规管制措施作为长期性策略,是环境性政策工具中影响最为深远、范围最为广泛的措施,能够培育长期、稳定、长远的政府政策环境,建立满足资金投资期内稳定可预测性的收益,增加资金投资信心,促进经济稳定发展,特别是在“中美贸易战”期间,稳定不变或稳定趋好的政策至关重要。

4.2.3 需求性政策:中美鼓励贸易发展,德国限制技术外溢

中国、德国、美国3个国家在需求性政策工具上的使用明显偏低,中国需求性政策工具使用占比为6%,比德国、美国高3%。①中国是发展中国家,在国际贸易中不具备贸易优势,中国不实施贸易管制,符合中国扩大对外开放、吸引国际资源的国家政策;②德国制造业发达,具备竞争优势,不需要政府采购条款支持,有竞争实力;③美国经济实力第一,以自身经济优势为支撑协助企业发展,不关注贸易管制。3个国家结合本国实际,对于自身优势既不进行政策支持又不进行政策限制,为政策实施提供了较大的发展空间。

总之,中国、德国、美国3个国家应用需求性政策工具的比例较小,其中中国政府采购力度不足,对引进人才和海外贸易特别重视。德国由于国际影响力较大、国际市场地位较高、贸易管制政策突出,由此限制了敏感数据的贸易合作范围。美国作为全球第一大经济体,通过服务外包实现自身价值最大化,应用国家采购拉动经济发展。

5 结论与建议

中国、德国、美国3个国家 “互联网+制造”政策目标各具特点:中国政策目标是由制造业大国向制造业强国转变[31];德国政策目标是保持制造业竞争优势,抢占产业竞争力制高点[32];美国“互联网+”发达,制造业连续多年外移导致逐步出现空心化,其政策目标为重振制造业国家战略(李健旋,2016)。3个国家都以“互联网+制造”耦合为主,其中中国政策有较强的规范性和约束性,而指导性及可操作性不强[33],且过多地注重策略性措施工具,法规管制工具相对较少,制造范式也比较落后。

5.1 政策类型出台应均衡匹配

从政策类型分析可以发现中国鼓励指导性政策占比达到94%,鼓励执行性政策占比为6%,两类政策比例接近16∶1。相比而言,德国和美国鼓励指导性政策与鼓励执行性政策比例接近3∶1,中国两种类型政策比例严重失衡。中国出台的政策偏向鼓励指导性政策,不利于政策的解读和执行。因此,中国应提高鼓励执行性政策比例,明确政策可执行内容,便于广大民众对政策的理解和执行。另外,在政策出台前,应对相关专业人员、关联单位等自然人、法人深入进行大数据调研,识别政策痛点,进行政策评估[34],有针对性地制定相关政策,以提高政策的可执行性及实施预期。

5.2 供给性政策出台应瞄准国情

结合中国、德国、美国3个国家实际国情,中国在制造业和“互联网+”方面需要持续提升人才能力;德国制造业和“互联网+”相对发达,人才质量高,因此不需要特别提出人才培养政策;美国“互联网+”发达,但制造业相对薄弱。3个国家在供给性政策中人才培养均作为重点政策,其中中国占比12%,德国占比11%,美国占比达到22%。美国根据本国实际情况,出台的人才政策比例高达22%,除吸引和培养高层次人才外,还十分重视操作技能人才的吸引与培养,而中国人才培养政策比例与德国相当,说明中国对人才培养聚焦不足。因此,中国应瞄准实际国情,突出人才培养,提高其政策比例。另外,还要做好两点:①关注人才基本物质生活的丰缺,在没有学术产出的艰苦阶段及时为人才提供物质支持,破除科研人才实际生活窘境,提高科研人才综合收入[35];②识别前沿技术领域,对该领域人才及时给予技术支撑和物质支持,协助其渡过难关。例如,针对掌上5G、AI等新型、前沿互联网技术,政府应出台前沿互联网技术人员政策支持(保护)和政策规划,引导新技术人才发展。

5.3 环境性政策完善应符合实情

中国相比德国和美国“互联网+制造”规则还不够完善,出台政策中法规管制占比仅为12%。德国互联网比较发达,规则相对完善,法规管制占比为25%。美国是互联网诞生地,互联网发达,规则全面,法规管制占比为16%。因此,中国应根据“互联网+制造”发展实情,适当提高 “法规管制”政策比例,以立法拉动“互联网+制造”模式良性发展。另外,中国政府还应出台保护制造业良性发展的政策措施,通过立法推进实施“互联网+制造”招投标制度,推行合理低价中标[36],设定采购价格底线,遏制恶性竞争,建立采购价格推荐指导体系及第三方公平询议价体系,引导合理采购价格竞争,促进制造业良性发展。

5.4 需求性政策应提高政府采购比例

美国政府采购政策占比为1%,而中国政府采购占比仅为0.3%,美国与中国在政府采购政策方面相对比例为3∶1。政府作为国家强力机关,特别是中国具有优势政治体制,因此应运用强大的国家意志和庞大的经济规模,选取关键领域进行重点突破,梳理创新重点,主导投资大、周期长、见效慢、战略意义重大的项目,进一步提高政府支持力度,引导和指导全民消费方向。另外,还应加大政府采购对于新项目的支持力度,促进新项目、新技术商业化应用,引导各级政府对新项目进行支持,特别是对新项目前期采购工作的支持,完善前期产品质量不足,督促新项目不断完善技术标准、提升产品质量,鼓励加快新产品研发效率,增强产品品牌建设力度,加快产品品牌建设速度。

5.5 打造技术传承新范式

“互联网 +制造 ”引发的技术经济范式转变破除了地理边界限制,实现了信息无缝实时对接,“互联网+制造”模式扩展了制造业内涵,实现了制造业快速健康发展。伴随着技术变革和制造新模式的崛起,为适应新生产力发展,中国应建立新生产关系[37],以“互联网+制造”模式破除中国疆域要素分配分散劣势,建立生产力生态管理平台支撑体系;通过界定利益相关者[38]数量、定位,规划利益相关者权益,减少“互联网+制造”模式交易费用;通过识别制造体系潜在能力,挖掘制造体系中的大数据,充分调动全社会生产要素资源,实现生产力要素最优配置。在此基础上,中国应充分依托高校、研究所、优势企业单位等机构,建立以大数据为基础、以长周期生产数据积累和试验迭代结论为依据,以智能系统分析为手段,以数、表、图、视频等多形式为载体,实现经验与知识积累的虚拟现实传承平台,为高端技术人才能力培养、提升和知识积累等建立国家级“信息工作中心”,形成制造业持续发展新范式。

5.6 构建新型服务体系

“互联网+制造”模式需要高效快捷的政策体系,而中国建国70年以来,以工业化体系为核心的“思维惯性”政策管理监控体系不利于“互联网+制造”模式高效、快捷运行发展。因此,中国在推进上层信息化和工业化深层次高度融合的同时,应加速底层执行及监管体系建设,明确政策改进支持点和差异点,建立适合“互联网+制造”模式的政府部门管理政策体系,由 “管理行政”向“服务行政”转型,打破政府职能部门中的“孤岛”性部门,统筹规划政府全局智能,成立适应“互联网+制造”模式的全局性统筹部门和单位,保证“互联网+制造”模式的顺利实施。

参考文献:

[1] 辜胜阻,曹冬梅,李睿. 让“互联网+”行动计划引领新一轮创业浪潮[J]. 科学学研究, 2016, 34(2): 161-165.

[2] 姜奇平.“互联网+”与中国经济的未来形态[J]. 人民论坛·学术前沿, 2015(10): 52-63.

[3] 肖彬,郭颖. 两化融合背景下企业管理创新的理论框架研究[J]. 科研管理, 2015(S1): 54-60.

[4] 张伯旭,李辉. 推动互联网与制造业深度融合——基于“互联网+”创新的机制和路径[J]. 经济与管理研究, 2017, 38(2): 87-96.

[5] PFEIFFER, SABINE. The vision of "Industrie 4.0" in the making—a case of future told, tamed, and traded[J]. NanoEthics, 2017, 11(1):107-121.

[6] JAZDI N. Cyber physical systems in the context of Industry 4.0[C]. 2014:1-4.

[7] JULIAN MARIUS MULLER, DANIEL KIEL, KAI-INGO VOIGT. What drives the implementation of industry 4.0 the role of opportunities and challenges in the context of sustainability[EB/OL]. https://doi.org/10.3390/su10010247.

[8] DANIEL KIEL, CHRISTIAN ARNOLD, KAI-INGO VOIGT. The influence of the industrial internet of things on business models of established manufacturing companies -a business level perspective [J]. Technovation, 2017:4-19.

[9] WLADIMIR BODROW. Impact of Industry 4.0 in service oriented firm [J]. Advances in Manufacturing, 2017,5(4): 394-400.

[10] WANG K, WANG Y, SUN Y, et al. Green industrial internet of things architecture: an energy-efficient perspective[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(12): 48-54.

[11] GAN C, ZHENG R, YU D. An empirical study on the effects of industrial structure on economic growth and fluctuations in China[J]. Economic Research Journal, 2011, 21(1): 85-100.

[12] WAN J, TANG S, SHU Z, et al. Software-defined industrial internet of things in the context of industry 4.0[J]. IEEE Sensors Journal, 2016, 16(20): 7373-7380.

[13] LAKHANI K R, IANSITI M, HERMAN K. GE and the industrial internet[J]. GE and the Industrial Internet - Case - Harvard Business School, 2014.

[14] 唐晓华,张欣钰,陈阳. 中国制造业产业政策实施有效性评价[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(10): 60-68.

[15] 林毅夫. 产业政策与我国经济的发展:新结构经济学的视角[J]. 复旦学报:社会科学版, 2017, 59(2): 148-153.

[16] KOSACOFF B, RAMOS A. The industrial policy debate[J]. CEPAL Review, 1999: 35-60.

[17] VEUGELERS R. Which policy instruments to induce clean innovating[J]. Research Policy, 2012, 41(10): 1770-1778.

[18] 宋凌云,王贤彬. 重点产业政策、资源重置与产业生产率[J]. 管理世界, 2013(12): 63-77.

[19] 袁永,张宏丽,李妃养. 奥巴马政府科技创新政策研究[J]. 中国科技论坛, 2017(4): 178-185.

[20] MAZZUCATO M, CIMOLI M, DOSI G, et al. Which industrial policy does europe need[J]. Intereconomics, 2015, 50(3): 120-155.

[21] 张浪. 论行政规定的法律渊源属性[J]. 学海, 2010(5): 191-195.

[22] 尼玛卓玛,张杰,赵君黎. 公路桥隧工程设计安全风险评估指南试行现状和问题[J]. 公路交通科技:应用技术版, 2011(12): 38-41.

[23] 韩际平. 关于杭州市历史文化街区和历史建筑保护的探讨——实施与管理的现状分析及对策研究[D]. 西安:西安建筑科技大学, 2014.

[24] 刘笋. 外资准入法律管制的放松及其影响结合WTO和中国入世进行研究[J]. 中外法学, 2001(5): 567-585.

[25] 张庆.《外商投资产业指导目录(2007年修订)》对禁止、限制、鼓励外商投资有色金属采矿业、冶炼及压延加工业产业目录作政策性调整[J].中国金属通报, 2007(46): 1-1.

[26] 徐明. 论生命科技的挑战与立法应对[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(5): 106-110.

[27] ERGAS H.The importance of technology policy[J]. Economic Policy and Technological Performance, 1987: 51-96.

[28] ROTHWELL R, ZEGVELD W. Government regulations and innovation-industrial innovation and public policy[J]. london:industrial Innovation and Public Policy, 1981: 116-147.

[29] 盛亚,钟涛. 浙、苏、沪软件产业发展政策的比较分析——兼谈浙江省软件产业发展的政策建议[J]. 中国软科学, 2008(8): 104-109.

[30] 董艳春,徐治立. 中美创新战略规划政策工具比较研究[J]. 科技进步与对策, 2017(7): 100-104.

[31] 周济. 智能制造——“中国制造2025”的主攻方向[J]. 中国机械工程, 2015, 26(17): 2273-2284.

[32] 杜传忠,杨志坤. 德国工业4.0战略对中国制造业转型升级的借鉴[J]. 经济与管理研究, 2015(7): 82-87.

[33] 盛亚,于卓灵. 科技人才政策的阶段性特征——基于浙江省“九五”到“十二五”的政策文本分析[J]. 科技进步与对策, 2015(6): 125-131.

[34] 谢明,张书连. 试论政策评估的焦点及其标准[J]. 北京行政学院学报, 2015(3): 75-80.

[35] 陈建东,封颖. 对我国科研事业单位收入分配制度改革的思考与建议[J]. 科技进步与对策, 2008:11-14.

[36] 王雪青,孙艳芳,李颖. 建设工程价格形成问题探讨——基于工程量清单招标方式[J]. 价格理论与实践, 2004(4): 60-61.

[37] 李俊,张思扬,冒佩华. “互联网+”推动传统产业发展的政治经济学分析[J]. 教学与研究, 2016, 50(7): 14-20.

[38] 盛亚,李春友. 利益相关者显著性的整合研究框架——主观感知与主体属性[J]. 商业经济与管理, 2016(1): 36-42.

(责任编辑:王敬敏)