0 引言

改革开放以来,我国经济的持续增长主要依靠资本、低成本劳动力以及自然资源等传统生产要素驱动,人口老龄化、产能过剩、资源短缺以及环境污染问题日趋严重,低成本竞争优势正逐渐消失,传统“高投入、高消耗、高污染、低效率”的粗放型发展难以为继,经济发展方式亟待转变,只有从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,才能解决我国发展面临的诸多矛盾与问题。

知识、技术密集型产业是创新型经济发展的重要力量。其中,知识密集型服务业具有高知识度、高技术度、高互动度和高创新度的特点[1],能够对创新系统的知识分配能力和学习能力作出重大贡献[2];高技术制造业的技术创新往往能突破核心、关键技术的束缚,引领产业技术革命,其产品生产过程是孵化技术创新成果的开拓性经济活动。进入21世纪,我国知识密集型服务业与高技术制造业发展较为迅速,2004—2016年知识密集型服务业增加值年均名义增长19.35%,对国内生产总值的贡献度从8.8%上升到15.7%,高技术制造企业数量由17 898个增加到30 343个,主营业务收入年均名义增长15.11%。那么,我国能否借助知识、技术密集型产业集聚提高创新能力,进而驱动经济发展与绿色发展水平提升?知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚类型差异,是否会影响其创新驱动效应的发挥?这是本文需要集中研究和探讨的问题。

1 文献综述

国内外学者围绕知识密集型服务业、高技术制造业对创新的具体作用进行了大量研究。Mas-Verdú等[3]、郑兵云[4]利用投入产出模型对知识密集型服务业在创新系统中的功能进行实证分析,结果表明,其不仅是创新传导网络中的“源”,还起核心创新传导作用;Beaudry&Breschi[5]在对制造业集群创新能力的研究中发现,知识储量、创新能力以及人力资本水平高的企业集聚能够提升区域创新产出水平;杨浩昌等[6]以有效发明专利数与新产品产值两种指标衡量技术创新产出,实证结果均表明,高技术制造业集聚能够显著促进技术创新。知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚具有明显的创新效应,但是,其创新效应的发挥可能受到其它因素的影响,时省等[7]实证指出,受限于我国较低的人力资本水平,知识密集型服务业集聚对创新的推动作用还不明显;张长征等[8]认为,低效的金融市场是阻碍我国高技术产业集聚促进创新效率提高的重要因素。

同时,创新对经济增长、绿色发展的驱动效应一直是国内外研究的热点。创新是经济长期稳定发展的重要引擎,许多学者以不同的方法对创新能力进行测度并就此展开实证研究。李源[9]、Suarez-Villa[10]、Wang[11]分别以创新投入、创新产出以及创新效率衡量区域创新能力,研究结果均表明,创新能够有效驱动经济发展水平提升。不同于以往对单一方面创新的衡量,白俊红和王林东(2016)构建了包括技术创新、制度创新等多方面的创新综合评价指标体系,研究发现,创新驱动能够显著促进我国经济增长质量提升。关于创新与绿色发展关系研究,Fisher-Vanden等[12]、Garbaccio等[13]实证指出,技术创新是促进能源利用效率提高的重要因素,能够有效驱动经济绿色低碳发展;徐建中和王曼曼(2018)在此基础上作了进一步研究,发现技术创新提高能源利用效率的程度还受到环境规制的影响。

通过对以往文献的梳理发现,知识密集型服务业、高技术制造业及其集聚均对创新具有一定程度的促进作用,同时,创新驱动是实现经济发展与绿色发展统一的有效途径。这表明创新活动是知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚在促进经济发展与绿色发展过程中的关键性中介环节。但是,已有关于知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚驱动经济增长、绿色发展的研究大都聚焦于二者之间的关系描述[14-16],并未从创新的中介视角对其内在促进作用作深入探讨。此外,已有研究大多仅考虑单一知识密集型服务业或高技术制造业集聚的驱动效应,两个产业间的知识关联性较强,其协同集聚可能更有利于自身创新优势的发挥。因此,本文区别于以往文献同时考虑3种不同类型产业集聚所产生的创新驱动效应,遵循“知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚-创新-经济增长、绿色发展”的研究主线,运用中介效应分析方法进行实证分析。

2 作用机理与研究假设

2.1 知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚与创新

知识密集型服务业集聚通过促进知识创造、传播与应用有效提升创新水平。一方面,技术类知识密集型服务业如软件开发、研发机构等能够依据市场需求变化或者客户企业的疑难问题进行知识整合与技术研发,为集群内企业输入创新所需要的新知识(魏江、朱海燕,2006);另一方面,知识密集型服务业集聚能够促进不同来源的知识融入集群企业内部创新过程,其雇员中有大量的掌握较多知识的创新型服务人才,能够在与客户公司、其它服务公司、科研机构以及大学等合作伙伴的交流中,将收集到的数据、信息以及隐性知识与相关经验相结合并进行新一轮知识创造与传播。知识密集型服务业作为传播者不仅能够促进集群内企业知识整合与流动,还能通过与外部业务往来输入新的外部知识,为集群内企业创新活动提供知识来源。其集聚缩短了知识传播的空间距离,能够有效提升知识在各创新主体间的流动速度,提高集群内企业整体技术创新效率与能力。

高技术制造业集聚通过促进技术创新产生、转化与传播提升创新水平。高技术制造企业在产品开发与生产过程中投入大量研发经费和研发人员进行核心零部件、先进仪器设备等生产,能够有效促进制造技术创新与制造系统升级。高技术制造业还是技术创新的转化者与传播者,技术进步要通过制造业生产出大量设备,再通过向其它部门提供先进材料、仪器设备、核心零部件以及转移新技术、管理知识等方式传播技术创新成果[17],其它产业的技术进步也大多建立在高技术制造业的生产与创新之上。因此,高技术制造业在提升经济创新能力方面发挥核心作用。集群内资源与协作网络能够有效增强高技术制造业对创新的促进作用[18],一方面,具有独特知识与技能组合的劳动力在企业间流动,以及不同行业间企业交流与合作等都有利于差异性知识、技术扩散,促进技术创新产生;另一方面,集群协作网络为技术创新扩散提供了良好的传播渠道,能够有效提高新技术在企业间的扩散速度,不断提升集聚区整体技术创新能力。

知识密集型服务业与高技术制造业具有邻近协同布局倾向,二者协同集聚能够通过促进协同创新在更大程度上提升创新水平。首先,二者邻近协同布局有助于降低技术知识传播成本,随着高技术制造企业技术创新链分工深化,内置服务部门不能完全满足企业技术诉求,以更低的成本从外部获取更多知识或技术服务的需求愈发强烈,高技术制造业愈发依赖知识密集型服务业提供的技术知识等高级要素投入。同时,知识密集型服务业发展为高技术制造业创新发展提供了重要的知识或智力支持,提升了新知识在高技术创新活动中的应用水平,高技术制造业技术与管理领域创新又会产生新的创新性知识诉求,从而进一步促进知识密集型服务业创新发展,地理邻近有助于二者实现交互式协同发展,这是实现上述两个产业在空间上协同布局和协同创新的基础。其次,二者协同集聚能够通过创新主体间资源共享、协调互动产生“1+1>2”的协同创新效应。从协同创新参与主体层面看,协同创新属于开放式创新,是众多创新主体参与互动的结果,知识密集型服务业具有高产业融合度的特点,其与高技术制造业协同集聚能促进企业、高校、科研机构、政府、金融机构等创新活动主体深入合作,为创新活动提供人力资本、研发、政策以及资金支持等,从而实现各创新主体对内部、外部创新资源的最大化利用。从协同创新衔接机制看,二者协同集聚能够实现知识创新与技术创新协同,促进新知识尽快孵化成新技术,加速创新成果转化,减少知识创新与应用过程中的效率损失。知识密集型服务业具有强大的产业关联性,能将高校、科研机构等众多知识创新主体嵌入到高技术制造企业技术创新网络中,提高知识在各参与主体间的生产、扩散、吸收及转化速度和效率(王晓亚,2017),为高技术制造企业技术创新提供新的外部知识,加快核心关键技术研发进度。在这一知识有效扩散过程中,高技术制造业能够将部分新知识快速应用于高技术研发活动并加快技术创新成果应用或转化,高技术创新成果在相关产业的应用也能进一步提升协同集聚区整体创新效率与能力。从降低协同创新成本视角看,二者协同集聚能够降低各方合作伙伴搜寻成本、技术开发风险成本、沟通成本等,有利于以较低的成本实现更广泛的合作,从而提升协同聚集区产业间的协同创新水平与绩效。

2.2 创新与经济增长、绿色发展

创新是驱动经济发展水平提升的重要动力。以创新知识和技术改造物质资本、提升劳动者素质等能够实现传统要素高级化并促进要素创新,提高传统生产要素产出效率[19]。此外,新知识与新技术还能够促进新、旧生产组织方式更替,优化要素投入结构,提高要素边际产出水平,实现“低投入、高产出、高收益”的生产。新知识、新技术等要素使用具有规模报酬递增的特点,两者高度融入经济活动生产过程,能够有效驱动经济发展。融入新知识、新技术设计和制造新产品,更加符合现代社会个性化、复杂化要求,能够增强市场竞争力,从而带来可观的经济效益,互联网等新兴技术的出现将产品需求与供给联结在一起,降低经济活动的不确定性,避免出现产能过剩,从而有效提高资源配置效率。此外,技术创新能够引发产业结构变动,促进成长潜力大、综合效益高的新兴产业部门出现,加速传统产业技术改造,形成新的经济增长点[20]。

创新也是驱动绿色发展水平提升的重要动力。一方面,知识创新和技术创新会极大地促进绿色技术与工艺的发展,提高资源利用效率,降低经济活动的资源消耗水平与污染物排放水平,减少废弃物产生,驱动绿色发展水平提升。另一方面,绿色技术创新能够促进传统能源的绿色开发与清洁利用,增加开发地热能、海洋能等新型清洁能源的可能性,优化能源消耗结构(任海军、赵景碧,2018),有效减少能源投入使用带来的环境污染。此外,创新成果转化能够促进先进环保节能型设备与污染处理设备生产,其在各产业的应用能够推动绿色低碳发展。

2.3 创新在知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚创新驱动发展过程中的中介作用

根据以上理论分析,知识密集型服务业以知识为主要投入与产出要素,高技术制造业以较高的研发投入促进技术创新,二者均属于创新活动密集的产业部门,而产业集聚过程能够促进创新扩散、吸收与转化,因此,知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚均能在不同程度上促进创新水平提升。创新水平提升又可以驱动经济增长、绿色发展,创新在知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚与经济增长、绿色发展的关系中发挥了关键联结作用,创新的联结作用就是其中介作用或效应的表现。鉴于此,本文提出以下研究假设:

H1:创新在知识密集型服务业集聚驱动经济发展过程中发挥显著中介作用。

H2:创新在知识密集型服务业集聚驱动绿色发展过程中发挥显著中介作用。

H3:创新在高技术制造业集聚驱动经济发展过程中发挥显著中介作用。

H4:创新在高技术制造业集聚驱动绿色发展过程中发挥显著中介作用。

H5:创新在知识密集型服务业与高技术制造业协同集聚驱动经济发展过程中发挥显著中介作用。

H6:创新在知识密集型服务业与高技术制造业协同集聚驱动绿色发展过程中发挥显著中介作用。

3 模型设计与变量说明

3.1 模型设计

本文借鉴Baron&Kenny[21]提出的中介效应分析方法,构建模型检验知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚能否通过创新的中介效应驱动经济增长、绿色发展,如式(1)所示。

lnyit=α0+α1lnxit+α2lncontrolsit+εit

(1)

lninnovit=β0+β1lnxit+β2lncontrolsit+εit

(2)

lnyit=γ0+γ1lnxit+γ2lninnovit+γ3lncontrolsit+εit

(3)

其中,i代表省份,t代表年份,y为各被解释变量,包括经济发展水平(pgdp)、绿色发展水平(energ);创新水平(innov)为中介变量;x为各核心解释变量,分别是知识密集型服务业集聚水平(LQkiser)、高技术制造业集聚水平(LQhtman)以及二者协同集聚水平(LQcoll);controls为各控制变量,分别是人力资本水平(hc)、市场化程度(mark)、信息基础设施发展水平(inf)、交通基础设施发展水平(trans);εit为随机扰动项。为了更好地考察变量间的相对变动关系,对所有变量均作对数化处理,各变量估计系数均为其弹性系数估计值。

本文采用3步法检验中介效应,第一步对式(1)进行回归,检验核心解释变量对被解释变量的影响;第二步对式(2)进行回归,检验核心解释变量对中介变量的影响;第三步对式(3)进行回归,检验核心解释变量和中介变量对被解释变量的影响。中介关系要求满足3个条件,系数α1、β1、γ2必须分别通过显著性检验,即核心解释变量对被解释变量影响显著,核心解释变量对中介变量影响显著,中介变量对被解释变量影响显著。在以上3个条件均满足的情况下,如果核心解释变量在第三步式(3)估计中的回归系数γ1小于在第一步式(1)估计中的回归系数α1且仍然显著,则说明存在部分中介效应;如果核心解释变量在第三步式(3)估计中的回归系数γ1变得不显著,则说明存在完全中介效应。在部分中介效应的模型估计中,β1γ2为核心解释变量通过中介变量(创新水平)产生的中介效应,γ1表示核心解释变量对被解释变量所产生的直接驱动效应,β1γ2/(β1γ2+γ1)为中介效应占总效应的比重。

3.2 变量说明

(1)被解释变量。①经济发展水平(pgdp)。地区生产总值能够直观反映区域经济发展情况,考虑消除人口因素的影响,本文以各省份人均实际GDP衡量经济发展水平(万元/人),采用平减指数将名义地区生产总值转化为以2000年为基期的实际值;②绿色发展水平(energ)。能源过度消耗会产生燃料型资源枯竭与环境污染问题,先进的能源利用技术在绿色经济发展过程中起重要支撑作用,能源利用效率提高不仅能够降低对燃料型资源的依赖程度,还能减少其在使用过程中产生的废气、固体废弃物等排放物对生态环境的破坏,兼顾环境保护与经济增长,有利于实现绿色发展。同时,借鉴发达国家绿色经济发展经验,尽管能源利用技术与环保治理技术并不存在直接关联,但是能源利用技术水平高的国家,其环境治理水平也相对较高。因此,为便于数据处理,本文选取能源利用效率作为绿色发展水平的度量指标,即各省份实际地区生产总值与能源消耗总量之比(万元/t标准煤),实际地区生产总值为以2000年为基期的实际值。

(2)核心解释变量。①单个产业集聚水平度量指标。在考虑数据可得性基础之上,本文采用区位熵指数衡量单个产业集聚水平。

(4)

式(4)中,LQij是j省份i产业的区位熵指数,qij和qi分别表示i产业在j省份和全国的就业人数,qj和q分别表示j省份和全国总的就业人数。其数值越大,说明i产业在j省份的集聚程度越高;②产业协同集聚水平度量指标。借鉴Ellison等[22]、张虎等[23]关于协同集聚的处理方法,以区位熵构建协同集聚指数反映知识密集型服务业与高技术制造业之间的协同集聚水平。

|LQhtman+LQkiser|

(5)

式(5)中,LQcoll为知识密集型服务业与高技术制造业协同集聚指数,LQhtman为高技术制造业集聚指数,LQkiser为知识密集型服务业集聚指数,该协同集聚指数的第一项反映两个产业协同集聚的质量,第二项反映两个产业协同集聚的深度,两者之和更能全面反映知识密集型服务业与高技术制造业协同集聚的总体水平。

(3)中介变量:创新水平(innov)。创新驱动是指将自主设计、研发和发明以及知识生产、创造作为推动经济持续发展的动力与引擎[24],专利反映了以知识、技术为基础的创新。因此,本文以更能代表自主创新能力的发明专利申请数作为创新水平的代理变量(万项)。

(4)控制变量。①人力资本水平(hc),将各省(市)6岁以上人口平均受教育程度分为文盲半文盲、小学、初中、高中、大专及以上5个等级,平均受教育年限数分别对应0、6、9、12、16年,xi为各学历水平下人口平均构成(百分比),其测算公式为:hc=x1×0+x2×6+x3×9+x4×12+x5×16;②市场化程度(mark),采用各省份非国有经济固定资产投资占总固定资产投资的比重;③信息基础设施发展水平(inf),以互联网上网人数与地区总人口数之比作为信息基础设施发展水平的代理变量;④交通基础设施发展水平(trans),以各省份公路、铁路和水路里程之和与其国土面积之比衡量交通基础设施发展水平(万Km/万m2)。

本文选取2003—2016年中国内地30个省(市、自治区)面板数据作为样本(因数据缺失,西藏除外),借鉴魏江等[1]提出的分类方法,将知识密集型服务业分为信息传输、计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务等四大类行业,其就业人数数据来源为《中国人口和就业统计年鉴》。根据《中国高技术产业(制造业)分类(2013)》的分类办法,选择医药制造业、航空、航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业等五大类作为高技术制造业的代表,其就业人数数据来源为《中国高技术产业统计年鉴》。特别需要说明的是,各省份能源消耗总量数据来源于《中国能源统计年鉴》,高技术制造业就业人数数据来源于《中国高技术产业统计年鉴》,互联网上网人数数据来源于《中国统计年鉴》,但是2018年《中国统计年鉴》未统计各省份互联网上网人数数据,截至2019年4月中旬,2018年《中国能源统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》均尚未公开出版,作者进一步通过继续搜集各省份2018年统计年鉴尝试弥补上述数据的缺失,虽然北京、天津等24个省市2018年统计年鉴已出版,但河北、吉林、黑龙江、上海、湖南、宁夏等6个省(市、自治区)2018年统计年鉴尚未公开出版,且部分已出版省份的2018年统计年鉴也缺失能源消耗总量、高技术制造业就业人数和互联网上网人数数据,因此,本文实证数据只能截至2016年。其它统计数据来源于历年《中国统计年鉴》和各省(市、自治区)统计年鉴。

4 实证检验与结果分析

4.1 数据检验

为避免出现伪回归估计问题,对文中各变量进行LLC和费雪式单位根检验,均拒绝“存在单位根”的原假设,各变量均为零阶单整。运用F检验、BP-LM检验和Hausman检验选择估计模型,检验结果显示,仅高技术制造业集聚与二者协同集聚对绿色发展的相关影响估计宜选择随机效应模型,其它均宜选择固定效应模型。由于面板数据兼具截面数据和时间序列数据的特征,易存在异方差、序列自相关和截面自相关等问题,其中,违背随机扰动项在不同观测值中的方差等于一个常数的假设会导致数据出现异方差问题;经济数据在不同时间上的前后关联违背随机干扰项之间相互独立的假设会产生序列自相关问题;相邻观测单位(如省份)之间存在的“溢出效应”违背随机干扰项之间相互独立的假设会使数据存在截面自相关问题,上述问题均会导致在采用随机效应模型或固定效应模型进行估计时对变量系数的大小和显著性估计不准确,进而得不到最有效的估计结果。因此,需要分别对样本数据进行ModifiedWald检验、Wooldridge检验及Pesaran检验,当ModifiedWald检验所得p值高于10%置信水平的临界值时,则应接受“模型残差同方差”的原假设,所得p值低于10%置信水平的临界值时则应拒绝“模型残差同方差”的原假设;当Wooldridge检验所得p值高于10%置信水平的临界值时,则应接受“不存在序列自相关”的原假设,所得p值低于10%置信水平的临界值时则应拒绝“不存在序列自相关”的原假设;当Pesaran检验所得p值高于10%置信水平的临界值时,则应接受“不存在组间截面相关性”的原假设,所得p值低于10%置信水平的临界值时则应拒绝“不存在组间截面相关性”的原假设,具体检验结果见表1、表2、表3的下3行数据。检验结果显示,15组样本数据均在1%的置信水平下分别拒绝了“模型残差同方差”、“不存在序列自相关”和“不存在组间截面相关性”的原假设[25],说明15组样本数据均存在异方差、序列自相关和截面自相关等问题,全面FGLS模型可以解决上述3个问题并得到更有效的估计结果,故本文采用全面FGLS模型作为最终估计方法。运用方差膨胀因子(VIF)进行多重共线性检验,发现本文数据不存在严重的多重共线性问题。

4.2 知识密集型服务业集聚的创新驱动效应估计结果分析

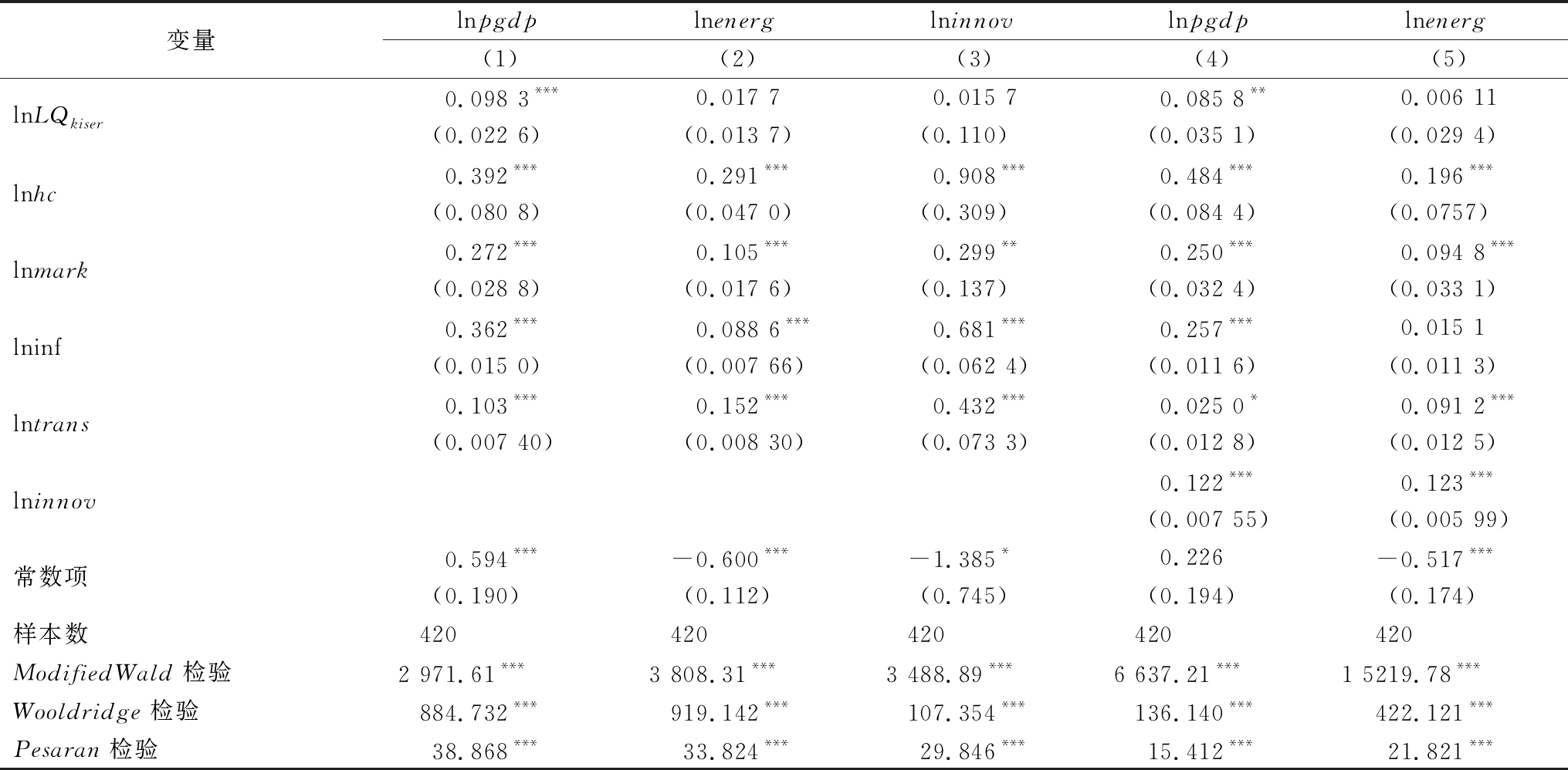

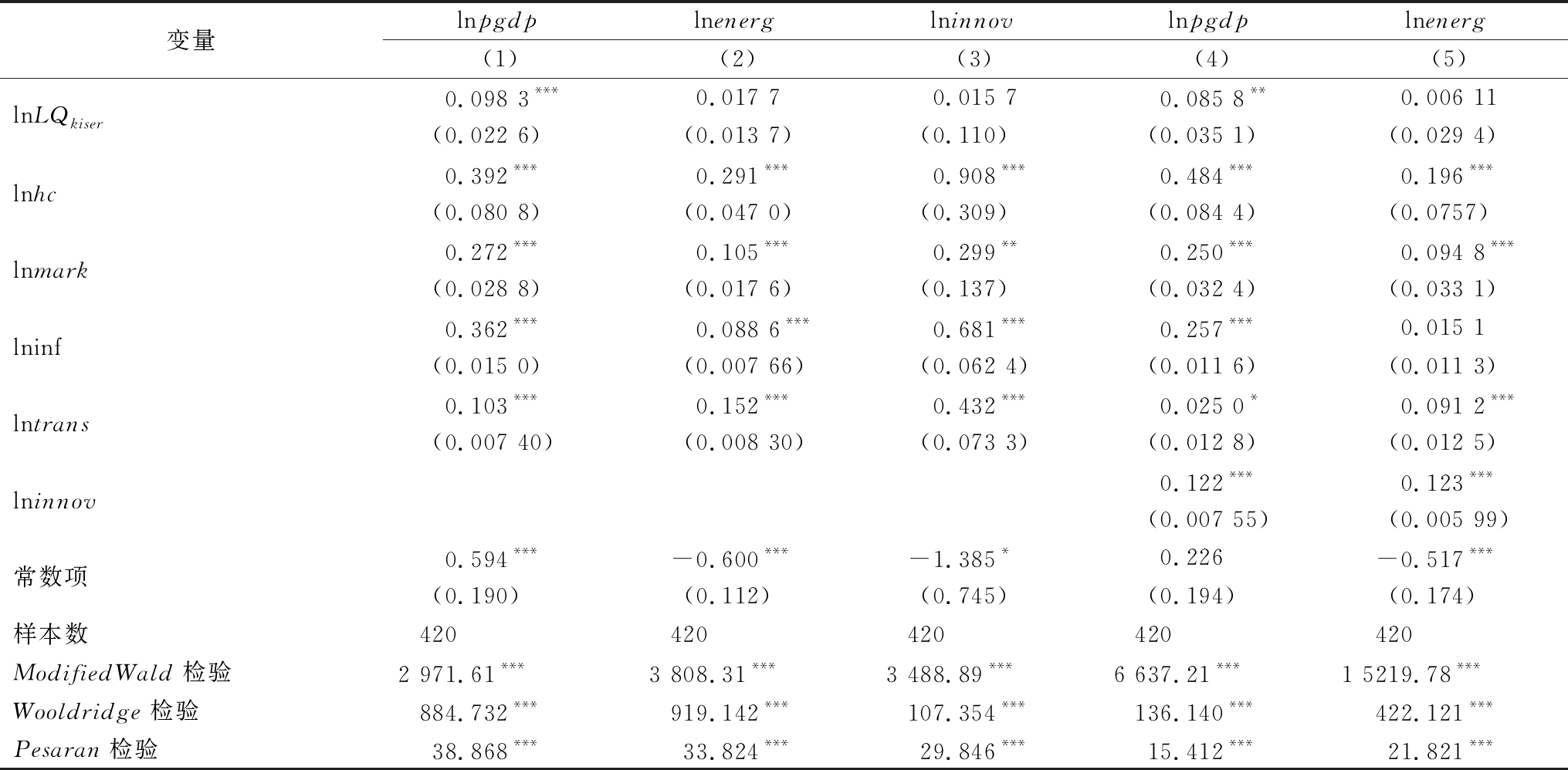

按照中介效应检验方法,对知识密集型服务业集聚能否通过促进创新驱动经济增长、绿色发展进行实证检验,回归结果如表1所示。

表1中,模型(1)、(3)、(4)列式了知识密集型服务业集聚通过创新的中介作用驱动经济发展的检验结果。由模型(1)的回归结果来看,知识密集型服务业集聚水平变量的系数为0.098 3,在1%的置信水平下显著为正,说明知识密集型服务业集聚能够正向驱动经济发展。模型(3)中,知识密集型服务业集聚水平变量的系数估计值为正,但没有通过显著性检验,表明其集聚对创新的正向驱动作用尚未凸显。我国知识密集型服务业还处在初级发展阶段,单一知识密集型服务业集聚在驱动本地化创新过程中存在一定程度的效率损失,尚需与其它关联产业或者其它市场主体协同互动发展才能获得更多创新产出。模型(4)中,知识密集型服务业集聚水平变量与创新水平变量的系数估计值均为正,且均通过5%的显著性检验,说明二者对经济发展的正向驱动作用均已凸显。按照中介效应检验条件,由于知识密集型服务业集聚水平变量在模型(3)的回归系数未通过显著性检验,创新在知识密集型服务业集聚驱动经济发展过程中所发挥的中介作用不显著,H1未通过实证检验。

表1 知识密集型服务业集聚的创新驱动效应估计结果

变量lnpgdplnenerglninnovlnpgdplnenerg(1)(2)(3)(4)(5)lnLQkiser0.098 3***0.017 70.015 70.085 8**0.006 11(0.022 6)(0.013 7)(0.110)(0.035 1)(0.029 4)lnhc0.392***0.291***0.908***0.484***0.196***(0.080 8)(0.047 0)(0.309)(0.084 4)(0.0757)lnmark0.272***0.105***0.299**0.250***0.094 8***(0.028 8)(0.017 6)(0.137)(0.032 4)(0.033 1)lninf0.362***0.088 6***0.681***0.257***0.015 1(0.015 0)(0.007 66)(0.062 4)(0.011 6)(0.011 3)lntrans0.103***0.152***0.432***0.025 0*0.091 2***(0.007 40)(0.008 30)(0.073 3)(0.012 8)(0.012 5)lninnov0.122***0.123***(0.007 55)(0.005 99)常数项0.594***-0.600***-1.385*0.226-0.517***(0.190)(0.112)(0.745)(0.194)(0.174)样本数420420420420420ModifiedWald检验2 971.61***3 808.31***3 488.89***6 637.21***1 5219.78***Wooldridge检验884.732***919.142***107.354***136.140***422.121***Pesaran检验38.868***33.824***29.846***15.412***21.821***

注:***、**、*分别表示统计值在1%、5%、10%的置信水平下显著,括号中数值为标准误差,下同

表1中,模型(2)、(3)、(5)列式了知识密集型服务业集聚通过创新的中介作用驱动绿色发展的检验结果。模型(2)的回归结果显示,知识密集型服务业集聚水平变量的系数为正,但未通过显著性检验,表明其对绿色发展的正向驱动作用尚不突出。原因在于:一方面,模型(5)中创新水平系数显著为正,说明创新已经能够驱动绿色发展水平提升,但是,我国知识密集型服务业集聚对创新的正向驱动作用还未凸显,其通过提升创新水平驱动绿色发展的作用十分有限;另一方面,知识密集型服务业属于能源消耗较少的环境友好型产业,且我国知识密集型服务业规模较小,因此,其集聚通过规模效应、竞争效应等途径减少的能源消耗对我国总体能源利用效率提升的影响不大。知识密集型服务业集聚水平变量在模型(2)、(3)中的回归系数均未通过显著性检验,不满足中介关系的3个检验条件,H2未通过实证检验。

4.3 高技术制造业集聚的创新驱动效应估计结果分析

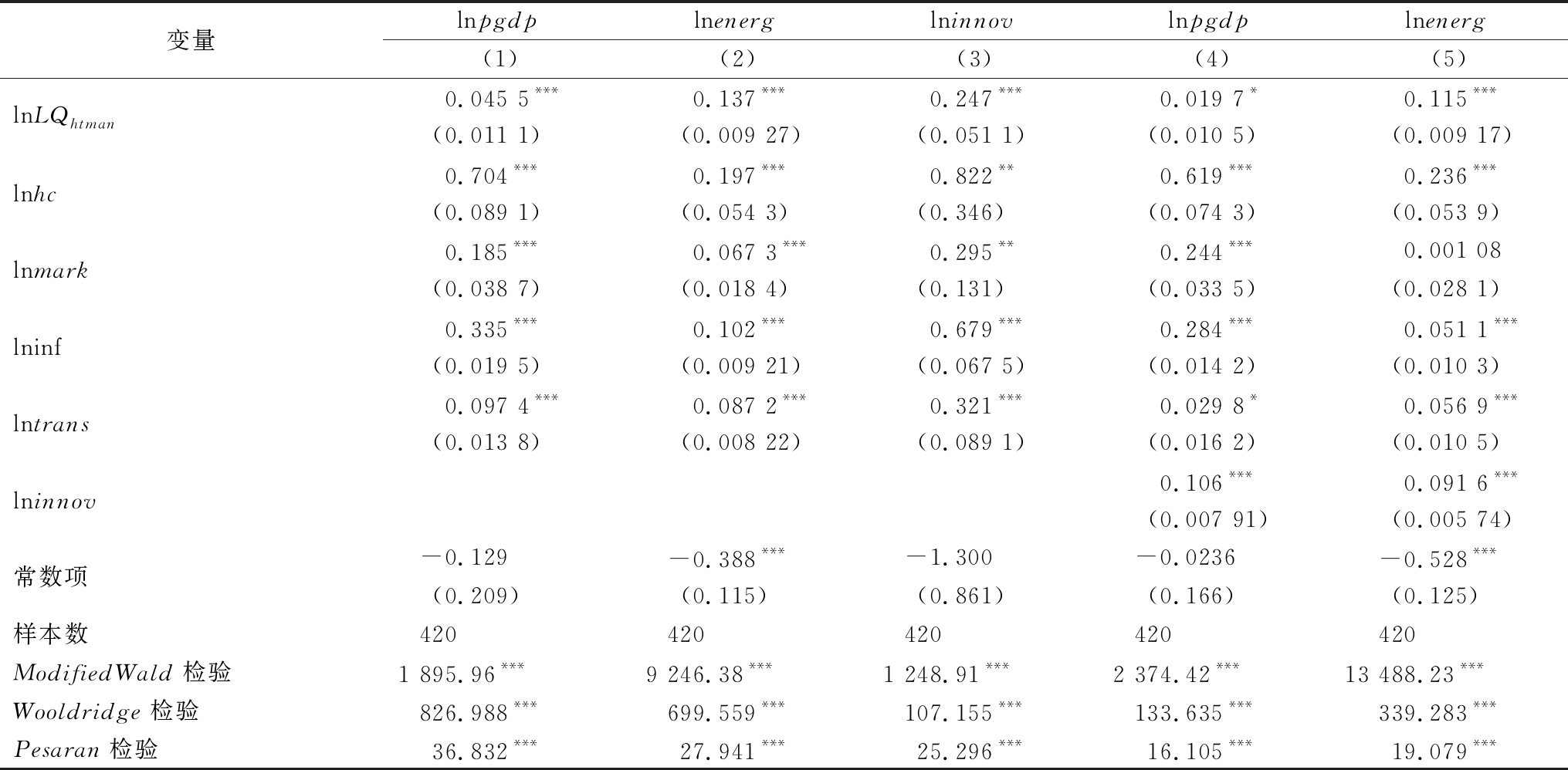

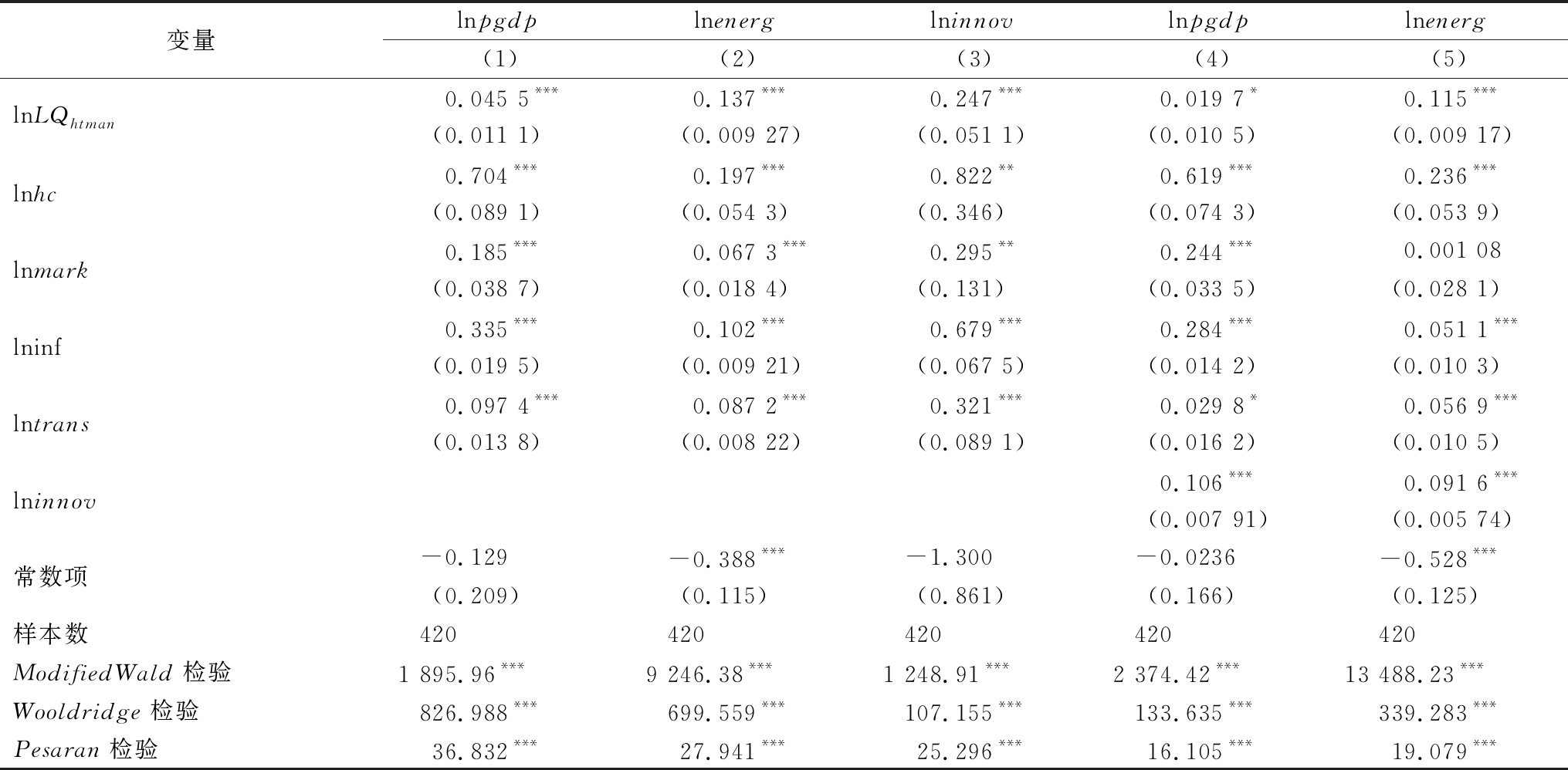

高技术制造业集聚在提升经济创新能力方面发挥着重要作用,其集聚能否通过促进创新驱动经济增长、绿色发展有待实证检验,本文按照中介效应检验方法进行验证,回归结果如表2所示。

表2 高技术制造业集聚的创新驱动效应估计结果

变量lnpgdplnenerglninnovlnpgdplnenerg(1)(2)(3)(4)(5)lnLQhtman0.045 5***0.137***0.247***0.019 7*0.115***(0.011 1)(0.009 27)(0.051 1)(0.010 5)(0.009 17)lnhc0.704***0.197***0.822**0.619***0.236***(0.089 1)(0.054 3)(0.346)(0.074 3)(0.053 9)lnmark0.185***0.067 3***0.295**0.244***0.001 08(0.038 7)(0.018 4)(0.131)(0.033 5)(0.028 1)lninf0.335***0.102***0.679***0.284***0.051 1***(0.019 5)(0.009 21)(0.067 5)(0.014 2)(0.010 3)lntrans0.097 4***0.087 2***0.321***0.029 8*0.056 9***(0.013 8)(0.008 22)(0.089 1)(0.016 2)(0.010 5)lninnov0.106***0.091 6***(0.007 91)(0.005 74)常数项-0.129-0.388***-1.300-0.0236-0.528***(0.209)(0.115)(0.861)(0.166)(0.125)样本数420420420420420ModifiedWald检验1 895.96***9 246.38***1 248.91***2 374.42***13 488.23***Wooldridge检验826.988***699.559***107.155***133.635***339.283***Pesaran检验36.832***27.941***25.296***16.105***19.079***

表2模型(1)、(3)、(4)为验证创新在高技术制造业集聚驱动经济发展过程中的中介作用的3个回归方程,模型(2)、(3)、(5)为验证创新在高技术制造业集聚驱动绿色发展过程中的中介作用的3个回归方程。在模型(1)、(2)中,高技术制造业集聚水平变量的系数分别为0.045 5、0.137,且均通过1%置信水平下的显著性检验,说明高技术制造业集聚能够正向驱动经济增长、绿色发展。模型(3)中,高技术制造业集聚水平变量在1%的置信水平下显著为正,表明高技术制造业集聚对创新存在显著正向驱动作用。模型(4)、(5)中,高技术制造业集聚水平变量与创新水平变量系数均显著为正,且高技术制造业集聚水平变量的系数小于基准模型(1)、(2)中相对应的回归系数,说明创新在高技术制造业集聚驱动经济增长、绿色发展过程中存在部分中介作用,即H3、H4通过了实证检验。

创新在高技术制造业集聚驱动经济增长、绿色发展过程中的中介效应估计值分别是0.026、0.023,即高技术制造业集聚水平每提高1%,其通过创新驱动经济增长、绿色发展水平将分别提升0.026%、0.023%;创新的中介效应占总效应的比例分别是57.1%、16.4%,表明促进创新的确是高技术制造业集聚驱动经济增长、绿色发展的一个重要手段。我国高技术制造业发展起步比较晚,但国家对高技术产业发展高度重视,制定了一系列政策、规划并提供相关平台、资金等推动高技术领域的科研进程。此外,从我国高技术制造业获取的技术经费支出看,2016年经费支出约为2003年的7.2倍,其中自主研发经费支出占比由45.8%上升到81.8%,我国高技术制造业发展越来越重视自主创新能力培养,其集聚能够显著促进创新水平提升。创新技术与设备等在企业间的广泛应用不仅能够促进技术密集型产品生产,提升我国产品的利润率与竞争力,还能减少环境污染,实现我国经济发展与绿色发展。

4.4 知识密集型服务业与高技术制造业协同集聚的创新驱动效应估计结果分析

知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚在经济增长、绿色发展方面表现出了效应水平不同的创新驱动作用,运用中介效应检验方法进一步对二者协同集聚的创新驱动效应进行实证分析,回归结果如表3所示。

表3模型(1)、(3)、(4)为验证创新在二者协同集聚驱动经济发展过程中的中介作用的3个回归方程,模型(2)、(3)、(5)为验证创新在二者协同集聚驱动绿色发展过程中的中介作用的3个回归方程。模型(1)、(2)中,二者协同集聚水平变量系数分别为0.140、0.323,且均通过1%置信水平下的显著性检验,说明二者协同集聚能够正向驱动经济增长、绿色发展。模型(3)中,二者协同集聚水平变量的系数为0.529,且在1%的置信水平下显著,表明二者协同集聚对创新存在显著正向驱动作用。模型(4)、(5)中,二者协同集聚水平变量与创新水平变量系数均显著为正,且二者协同集聚水平变量的系数小于基准模型(1)、(2)中相对应的回归系数,说明创新在二者协同集聚驱动经济增长、绿色发展的过程中存在部分中介作用,即H5、H6通过了实证检验。

表3 知识密集型服务业与高技术制造业协同集聚的创新驱动效应估计结果

变量lnpgdplnenerglninnovlnpgdplnenerg(1)(2)(3)(4)(5)lnLQcoll0.140***0.323***0.529***0.085 8***0.241***(0.030 2)(0.019 7)(0.144)(0.027 4)(0.025 4)lnhc0.619***0.188***0.790**0.560***0.116*(0.085 0)(0.055 3)(0.362)(0.071 3)(0.068 8)lnmark0.196***0.084 2***0.266*0.245***0.032 3(0.037 2)(0.019 3)(0.155)(0.032 4)(0.026 7)lninf0.323***0.102***0.696***0.280***0.0433***(0.019 3)(0.008 38)(0.067 0)(0.013 9)(0.010 7)lntrans0.086 1***0.083 8***0.241***0.033 1**0.070 6***(0.011 9)(0.012 1)(0.085 8)(0.016 0)(0.012 5)lninnov0.104***0.098 3***(0.007 81)(0.006 05)常数项-0.105-0.710***-1.840**0.021 7-0.525***(0.204)(0.125)(0.881)(0.161)(0.161)样本数420420420420420ModifiedWald检验2 881.35***9 453.58***1 400.16***2 953.17***14 115.97***Wooldridge检验868.967***781.499***108.397***134.040***341.015***Pesaran检验37.639***29.336***26.862***15.963***19.950***

创新在二者协同集聚驱动经济增长、绿色发展过程中的中介效应估计值分别是0.055、0.052,即二者协同集聚水平每提高1%,其通过促进创新驱动经济增长、绿色发展水平将分别提升0.055%、0.052%;创新的中介效应占总效应的比例分别是39.1%、17.7%,表明促进创新也是二者协同集聚驱动经济增长、绿色发展的一个重要途径。我国知识密集型服务业仍处在初级发展阶段,其集聚对创新的正向驱动作用还未凸显;高技术制造业正在实现从主要依靠技术引进向重点培养自主研发能力转变,涌现出了一批以华为、格力为代表的创新型制造企业,但一部分关键技术、核心零部件等仍依赖国外进口;二者协同集聚能够拓展知识、技术获取途径,弥补当前自身研发能力的不足,显著提升我国创新水平。创新知识、技术等要素能够改进我国低效的生产方式,提高产品附加值,减少由物质资源投入带来的环境污染,驱动经济发展与绿色发展水平提升。

4.5 估计结果对比分析

上述分别从知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚视角进行分析,从3种类型集聚对经济增长、绿色发展的基准回归结果看,上述3种类型集聚对经济发展的系数估计值依次为0.098 3、0.045 5、0.140,对绿色发展的系数估计值依次为0.017 7、0.137、0.323,且仅知识密集型服务业集聚对绿色发展的系数估计值未通过显著性检验,其它系数估计值均在1%置信水平下显著为正,说明二者协同集聚对经济增长、绿色发展的正向驱动作用远大于单一产业集聚;创新在知识密集型服务业集聚驱动经济增长、绿色发展过程中的中介效应均不显著,在高技术制造业集聚与二者协同集聚驱动经济发展过程中的中介效应估计值分别为0.026、0.055,在高技术制造业集聚与二者协同集聚驱动绿色发展过程中的中介效应估计值分别为0.023、0.052,表明相比单一产业集聚,二者协同集聚在经济增长、绿色发展方面均能够产生“1+1>2”的创新驱动效应。

此外,反映相关影响因素正向驱动作用的控制变量估计结果也符合我国经济发展实际。人力资本水平、市场化程度、信息基础设施发展水平、交通基础设施发展水平等控制变量的系数估计值在各模型中均为正,且大部分均通过显著性检验,表明其均是有利于知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚创新驱动效应发挥的重要因素。

4.6 稳健性检验

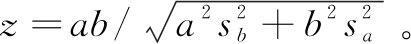

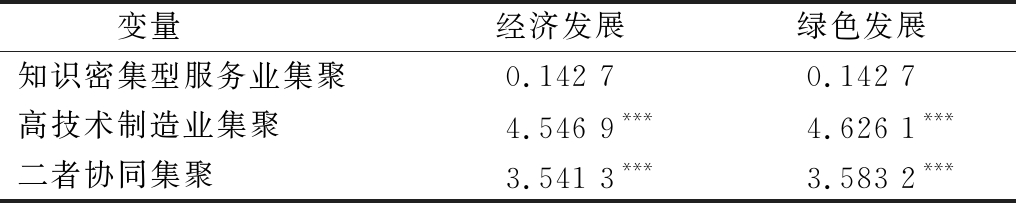

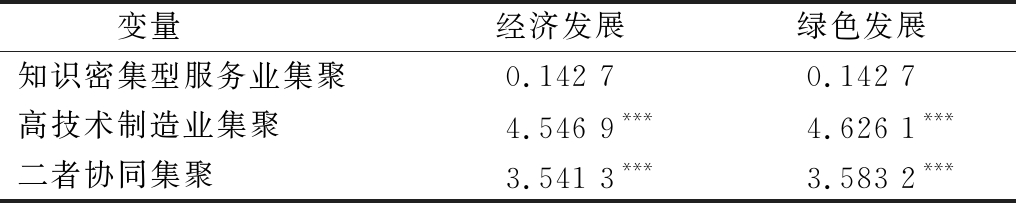

本文采用Sobel检验法[26],进一步判断中介变量(创新水平)影响效应的稳健性,z统计量计算公式如下: 其中,a为上述中介效应检验模型式(2)中的系数β1,b为中介效应检验模型式(3)中的系数γ2,sa、sb是相应系数的标准误差,表4列示了创新的中介效应检验分析结果。由表4可知,创新在知识密集型服务业集聚驱动经济增长、绿色发展过程中的中介效应均不显著,在高技术制造业集聚、二者协同集聚驱动经济增长、绿色发展过程中均存在显著中介效应,上述结论进一步为前文假设提供了实证支持。

其中,a为上述中介效应检验模型式(2)中的系数β1,b为中介效应检验模型式(3)中的系数γ2,sa、sb是相应系数的标准误差,表4列示了创新的中介效应检验分析结果。由表4可知,创新在知识密集型服务业集聚驱动经济增长、绿色发展过程中的中介效应均不显著,在高技术制造业集聚、二者协同集聚驱动经济增长、绿色发展过程中均存在显著中介效应,上述结论进一步为前文假设提供了实证支持。

表4 创新中介效应的Sobel检验

变量经济发展绿色发展知识密集型服务业集聚0.142 70.142 7高技术制造业集聚4.546 9***4.626 1***二者协同集聚3.541 3***3.583 2***

5 结论与建议

5.1 结论

本文分析了知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚通过促进创新进而驱动经济增长、绿色发展的作用机理,基于2003—2016年中国内地30个省(市、自治区)面板数据,构建知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚指数,运用中介效应检验方法对3种类型集聚的创新驱动效应进行实证分析,研究结论如下:

(1)知识密集型服务业集聚对经济发展的正向驱动作用已经凸显,由于其集聚对创新的正向驱动作用不显著导致创新在此过程中未发挥显著中介作用,说明我国知识密集型服务业集聚对本地区创新的促进作用并未得到完全发挥。同时,由于知识密集型服务业集聚对创新与绿色发展的正向驱动作用均不显著,创新在其集聚驱动绿色发展过程中未发挥显著中介作用,表明我国知识密集型服务业集聚通过创新对绿色发展的促进力度仍然偏小。

(2)高技术制造业集聚能够驱动经济发展与绿色发展水平提升,创新在此过程中均存在显著中介效应,其集聚可以通过促进创新进而驱动经济发展与绿色发展。

(3)二者协同集聚对经济发展与绿色发展具有更强的正向驱动作用,创新在此过程中均存在显著中介效应,二者协同集聚也可以通过促进创新进而驱动经济发展与绿色发展。从3种类型集聚的创新驱动效应估计结果看,相比单个产业集聚,二者协同集聚在经济发展与绿色发展方面均能够产生“1+1>2”的更强创新驱动效应。

5.2 政策建议

本研究结论对促进我国实现创新驱动发展具有重要意义,政策启示如下:

(1)促进知识密集型服务业和高技术制造业集聚与发展。知识密集型服务业、高技术制造业是促进区域经济转型发展的重要产业,不应忽视知识密集型服务业及其集聚对经济转型发展的促进作用,应在加快发展知识密集型服务业和高技术制造业的过程中,积极引导上述产业部门实现空间集聚,更好地发挥其集聚的创新驱动效应。

(2)提升知识密集型服务业与高技术制造业协同集聚水平。我国较多地区仍然存在高技术制造业集聚水平较高、知识密集型服务业集聚水平相对较低或者知识密集型服务业集聚水平较高、高技术制造业集聚水平相对较低的空间分布情况,上述两类产业在空间上的离散分布不利于发挥二者协同集聚的创新驱动效应。因此,应鼓励两类产业协同发展,优化区域内知识密集型服务业与高技术制造业资源配置,搭建产业间协同技术创新平台,通过促进二者协同集聚对经济发展与绿色发展产生更强的创新驱动效应。

(3)提升软环境建设水平,营造有利于知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚创新驱动效应发挥的良好区域环境。人力资本是上述3种类型集聚发挥创新驱动效应的重要影响因素,应加快培养高素质、多样化人才以满足不同行业、不同层次岗位需求,重点培养知识型、创新型高端人才,促进创新驱动发展战略顺利实施。另外,各地区应该在交通与信息基础设施建设以及市场化改革等方面进一步加大投入和改革力度。

参考文献:

[1] 魏江,陶颜,王琳.知识密集型服务业的概念与分类研究[J].中国软科学, 2007, (1): 33-41.

[2] HAUKNES J. Services in innovation-innovation in services [R]. Oslo: Step Group, 1998.

[3] MAS-VERD F, WENSLEY A, AlBA M, et al. How much does KIBS contribute to the generation and diffusion of innovation [J]. Service Business, 2011, 5(3):195-212.

F, WENSLEY A, AlBA M, et al. How much does KIBS contribute to the generation and diffusion of innovation [J]. Service Business, 2011, 5(3):195-212.

[4] 郑兵云.知识密集型服务业科技创新传导实证研究[J].软科学,2018(2):16-19.

[5] BEAUDRY C, BRESCHI S. Are firms in clusters really more innovative[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2003, 12(4):325-342.

[6] 杨浩昌,李廉水,刘军.高技术产业聚集对技术创新的影响及区域比较[J].科学学研究,2016(2):212-219.

[7] 时省,赵定涛,洪进,等.集聚视角下知识密集型服务业对区域创新的影响研究[J].科学学与科学技术管理, 2013(12):167-174.

[8] 张长征,黄德春,马昭洁.产业集聚与产业创新效率:金融市场的联结和推动——以高新技术产业集聚和创新为例[J].产业经济研究,2012(6):17- 25.

[9] 李源.广东科技创新对经济增长的驱动效应研究[J].南方经济,2016(11): 125-132.

[10] SUAREZ-VILLA L. Invention, inventive learning and innovative capacity [J].Behavioral Science, 1990, 35(4): 290-310.

[11] WANG E C. R&D efficiency and economic performance: a cross-country analysis using the stochastic frontier approach [J]. Journal of Policy Modeling, 2007, 29(2):345-360.

[12] FISHER-VANDEN K,JEFFERSON G H, MA J, et al. Technology development and energy productivity in china[J].Energy Economics,2006,28(5-6):690-705.

[13] GARBACCIO R F, HO M S, JORGENSON D W.Why has the energy-output ratio fallen in china [J]. The Energy Journal, 1999, 20(3):63-91.

[14] WOOD P. Urban development and knowledge-intensive business services: too many unanswered questions[J].Growth and Change, 2006, 37(3):335-361.

[15] 刘沛罡,王海军.高技术产业内部结构多样化、专业化与经济增长动力——基于省域高技术产业制造业、高技术产业服务业面板数据的实证分析[J].产业经济研究, 2016(6):46-56.

[16] 李思慧.产业集聚、人力资本与企业能源效率——以高新技术企业为例[J].财贸经济, 2011(9): 128-134.

[17] 黄群慧. “新常态”、工业化后期与工业增长新动力[J].中国工业经济,2014 (10): 5-19.

[18] ASHEIM B T, ISAKSEN A. Regional innovation systems: the integration of local 'sticky' and global 'ubiquitous' knowledge [J].Journal of Technology Transfer, 2002, 27(1):77-86.

[19] 洪银兴.论创新驱动经济发展战略[J].经济学家,2013(1):5-11.

[20] 尚勇敏,曾刚.科技创新推动区域经济发展模式转型:作用和机制[J].地理研究,2017(12): 2279-2290.

[21] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: co- nceptual, strategic, and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[22] ELLISON G, GLAESER E L, KERR W R. What causes industry agglomeration? evidence from coagglome ration patterns [J]. American Economic Review, 2007, 100(3):1195-1213.

[23] 张虎,韩爱华,杨青龙.中国制造业与生产性服务业协同集聚的空间效应分析[J].数量经济技术经济研究, 2017(2):3-20.

[24] 刘志彪.从后发到先发:关于实施创新驱动战略的理论思考[J].产业经济研究,2011(4):1-7.

[25] 陈强.高级计量经济学及stata应用(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2014.

[26] SOBEL M E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models[J]. Sociological Methodology, 1982, 13(13):290-312.

(责任编辑:张 悦)

F, WENSLEY A, AlBA M, et al. How much does KIBS contribute to the generation and diffusion of innovation [J]. Service Business, 2011, 5(3):195-212.

F, WENSLEY A, AlBA M, et al. How much does KIBS contribute to the generation and diffusion of innovation [J]. Service Business, 2011, 5(3):195-212.