DOI:10.6049/kjjbydc.2018110525 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2019)15-0001-06

收稿日期:2019-03-15

基金项目:国家自然科学基金青年项目(71802157);中国博士后科学基金面上项目(2018M633533)

作者简介:郭磊(1987-),男,河南信阳人,博士,西安交通大学经济与金融学院讲师,研究方向为技术创新管理、知识管理。

被动依赖特定发达国家技术外溢而进行模仿创新,是后发国家企业惯用的技术创新模式。然而,随着技术的不断追赶,后发企业对原始及前沿创新的需求日益增加,同时可资模仿的现成技术也逐渐紧缺。特别是近20年来,以中国为代表的新兴工业化经济体在若干领域逼近甚至达到全球技术前沿,进入由追随到领跑的转型阶段[1,2]。这时,后发企业在前沿创新驱动下,就必须主动通过多种渠道探寻可用知识,因为高质量的技术创新(如激进式创新)往往产生于多元异质性知识的交互[3]。而后发企业探寻异质性知识的常见来源则包括跨国技术合作、利用海外研发前哨及子公司,甚至介入基础科学研究。

本研究将知识来源限定于多国技术知识及科学知识,探析其对后发企业创新的影响作用。学者对于新兴市场跨国公司(EMNEs)的研究已经普遍认识到,广泛探求多国技术是转型期后发企业国际化扩张的主要动机之一[4,5]。然而,却鲜有实证研究涉及国际技术知识探寻对后发企业自有创新的作用效果。例如,最直观的困惑便是,跨国知识转移水平(即知识转移数量)应以多高为宜?与此相类似的还有科学知识,虽然基础研究一直被认为是原始创新的源泉,但在后发转型情境下的实证研究却并不多见。为此,本研究提出如下问题:跨国技术知识转移水平以及伴随而来的地理来源多样性与后发企业技术创新间的关系如何?企业科学关联度又会产生何种影响效应?

本研究以转型期中国电信制造企业为样本,通过专利引文数据测度跨国知识转移水平、地理多样性及科学关联度,进而考察三者与后发企业创新间的关系。

基于知识基础观,创新本质上是新知识的创造过程,其离不开对现有知识的整合与重组[6]。新知识不会凭空创造,企业技术创新也绝不意味着闭门造车,相反,最好能够巧妙地集全球创新要素为己所用。特别是,高质量技术创新直指前沿技术,更是产生于多元化异质性知识的交叉与碰撞[3]。发达经济体背景下形成的多种理论或洞见,诸如开放式创新、用户创新、战略联盟、研发国际化,无不强调企业自主创新知识来源的多样性、异质性与复杂化,对激进式或突破性创新而言尤其如此。对于新兴国家后发企业而言,随着其技术逐渐逼近全球技术前沿,其对创新质量的渴求日益增强,这就要求其积极广泛地探寻多种知识来源,而非再被动接受发达国家狭隘的知识外溢。

知识根植于一国创新系统之中,国家间社会、经济、文化和创新体制不同,导致知识也因国家而异[7]。集聚不同国家的技术知识,有助于满足企业技术创新对多样化和异质性知识来源的巨大需求。此外,源于基础研究的科学知识,是不同于技术知识的另一类逻辑发展体系[8],其包含更多原始性、启发性技术规律和原理。当企业围绕技术前沿进行高水平创新时,技术上无可适从的窘境使得科学知识成为重要创新来源之一。因此,本研究对企业知识来源进行探讨,聚焦于海外多国技术知识以及有别于“技术”的基础科学知识。

获取外部知识并不会自动提升企业创新绩效,而必须经由内化和学习的努力过程[9]。在这一过程中,企业通过对外来知识进行辨识、理解、消化和加工,并与其既有知识基础相调和,进而促进创新灵感的迸发。那么,伴随知识内化而来的,是企业内外部知识的协调与整合成本[6]。这样一来,外部知识利用所能创造的净收益,将取决于知识来源的异质性程度,以及企业自身吸收能力。尽管创新突破基于多元异质性知识交互,但这其中也伴随着较高的知识学习成本。Kotabe等[10]以发达国家(美国)产业为研究对象,实证研究发现跨国知识转移与(领先)企业创新绩效间存在非线性关系。

对于后发企业而言,进入由跟随向引领的转型阶段后,往往通过从世界各地探寻多元技术知识助推自身创新发展,从而实现对全球创新前沿的跨越。也即,全球技术探寻充当了后发企业转型的“跳板”,这一点已经在关于EMNEs的研究中得到充分验证[4,5]。然而,值得注意的是,跨文化海外技术知识具有高度异质性特证,再加上后发企业(或EMNEs)吸收能力相对薄弱,造成海外技术知识学习成本居高不下[11]。与此同时,与领先企业内生性发展不同,后发企业则习惯于,甚至不得不以外部知识学习为主导创新逻辑。因此,其对外界先进知识的需求量明显较大。当跨国知识转移水平偏低时,后发企业从海外技术学习中汲取的创新收益将不足以弥补伴随而来的高昂知识协整成本,反而会降低创新概率;唯有当跨国知识转移水平足量时,后发企业才能够在国际技术探寻中获取净效益,进而加速技术变革。也即,当国际技术知识转移水平达到某一临界值后,知识整合边际收益转而大于边际成本,后发企业跨国知识探寻对自主创新的效用开始由负转正。基于此,本研究提出以下假设:

H1:海外技术知识转移水平与后发企业创新存在U型关系。

知识地域嵌入性使得不同国家知识各具特质。那么,企业索求多个不同国家的技术知识,在增进自身知识存量的同时,还可以打破知识地域边界,获取技术多样性[12],而这恰恰是自主创新所亟需的。多重跨文化知识交融,不仅能够激发新颖创新灵感,还能避免企业陷入技术锁定或“能力刚性”[13]。Ahuja & Katila[14]对领先企业的研究表明,在探寻外国知识源时,企业维持一定程度的地理多样性能够促进突破性技术发明的产生。然而,问题在于,地理多元化程度是否越高越好?前文已经反复强调,异质性知识的学习是有伴随成本的,因此多国跨文化知识一并涌入,无疑将加重企业学习负担。理论上讲,企业过度追求知识来源地理多样性,会引致超载的知识融合成本,甚至还有可能耗尽知识多元化带来的创新收益。

不过,后发企业相比于领先企业,技术积累时间较短,技术发展过程中尚未形成组织惯性,也就不会过多执拗于对某类技术的创新路径依赖,它们也因此更容易在控制成本的前提下,兼容和吸纳来自多个国家的异质性知识,并且整合多元知识时更为灵活、高效,最终将不断提升创新成功概率。因此,可以推断,知识来源地理多样性所引致的多国知识交融,将会对后发企业创新产生更为可观的边际效益,以至于大大抵消知识整合成本,进而发挥更多正向效用。综上所述,尽管后发企业吸收能力不尽如人意,但是本研究仍认为维持知识来源地理多样性,将持续促进后发企业创新。由此,本研究提出如下假设:

H2:知识来源地理多样性与后发企业创新呈正相关关系。

企业外部知识获取来源于多种渠道。创新系统观点认为,创新过程卷入了商业部门、科学部门及政府部门。也即,企业所能接入的外部知识既可以产生于竞争对手、供应链、客户方等商业部门,又可以出自大学与科研院所等基础研究部门。已有研究表明,商业部门提供的以技术知识为主的知识类型,能够持续促进企业渐进式创新,而来自基础研究部门的科学知识,则更有利于激发企业激进式创新[15]。但是,这些研究结果是基于发达国家和领先企业背景的,其能否延展至后发企业还有待进一步分析与验证。

科学知识源于基础研究,事关现象和可观察事实的一般性原理及系统化科学方法。正如前文所述,科学知识较之于技术知识,存在系统性差异[8]。虽然科学知识并非企业技术创新中直接能用的知识资源,但却能够帮助企业更深入地理解、掌握技术发展的基本原理和潜在规律,也与企业技术创新,尤其是原始性创新活动密切相关。孙早等[16]从后发国家层面发现,当追赶国与技术前沿国家的差距小于某一阈值后,基础研究投入对产业创新绩效的边际效用开始递增。同样,后发企业逼近技术前沿时,接入科学知识库可以进一步补充新鲜“血液”,并且在有效降解和内化后,会与企业已有技术基础交叉融合,从而有助于提高技术创新含金量。另外,由于后发企业缺乏自主研发能力,因此具有公共产品属性的基础科学一直都是其构建自身知识基础、了解技术演进动态的关键知识来源[17]。例如,中国企业与大学的联合技术攻关,便是以产学合作推动国家级和企业级技术突破的常见方式。本研究以科学关联度表示企业对科学知识库的介入程度,提出如下假设:

H3:科学关联度与后发企业创新呈正相关关系。

本研究样本企业选自中国电信制造产业。之所以选择该产业,是因为它是研究后发企业创新赶超的绝佳试验场所。中国通信网络建设起步于20世纪80年代初,很长一段时间内被摩托罗拉、朗讯、爱立信等欧美日跨国公司垄断,中国电信业属于典型的后发国家产业。到20世纪90年代中期,以华为、中兴、大唐电信为代表的中国本土设备供应商实现群体技术突破,带动整个产业快速发展。进入21世纪以后,越来越多的中国电信制造企业走出国门,积极探寻全球前沿技术,并逐渐逼近全球创新前沿。总的来说,中国电信制造产业在2000年以后开始进入由跟踪模仿向创新引领转型。

为全面挖掘与电信技术相关的中国企业,本研究基于专利技术归属权,逆向定位中国“电信”企业,即首先从美国专利与商标局(USPTO)提取电信领域的中国专利,进而将专利权利所有者标识为电信企业。因此,在筛选样本企业之前,首先需确定电信专利判定标准。鉴于关键词搜索法遗漏相关专利的风险较大[18],本研究采用世界知识产权组织(WIPO)发布的国际专利分类号(IPC)甄选电信领域专利。通过分析典型电信设备制造企业专利IPC结构(具体做法参见郭磊等[19]),认定G06F(电数字数据处理)、H04L(数据通信)、H04B(传输)和H04W(无线通信网络)为电信技术的主要IPC小类。以这些IPCs为主分类号,笔者统计了中国在USPTO申请的所有电信专利发现,中国第一件在美电信专利是1988年,但是后续10多年来进展缓慢,截至2000年合计仅17件。直到2001年起,专利(创新)活动逐渐开始活跃并形成规模,这与上文提到的产业创新转型期不谋而合。因此,后续实证研究以2001年作为数据收集和分析的时间起点。

样本企业筛选过程如下:首先,收集2001-2013年中国在USPTO申请的电信专利原始文摘共7 158件,包含专利发明人、权利要求、专利引文及非专利引文等信息;其次,根据第一专利权人属性进行数据清洗,剔除高校、科研院所、个人及外资企业中国子公司所属专利,仅保留中国本土企业专利;进而,针对每一申请年,分别归纳不同企业间的专利分布情况。值得注意的是,因为同一企业不同子公司均可能独立申请专利,因此需要将母子公司合并。在每一年,剔除专利持有量2件以下的企业,将剩余企业个案拟定为电信企业样本,共计264个;最后,样本企业共拥有6 385件专利,包含61 221条专利引文,继而逐条人工查找每件所引专利隶属国家,以确定技术知识转移的地理来源。以华为公司2003年某件专利(专利号:US7636781)为例,这件专利共引证了22件其它专利,故继续搜集此22件专利文摘,并人工提取各自的专利权国家,最终得出有11件专利来自美国,另外3件专利分别来自日本、加拿大和瑞典,还有2件专利来自芬兰。

本研究数据收集时间为2001-2013年,由于每年单个企业的加入和退出十分频繁,以至于企业面板数据(Panel data)被打乱。删除部分数据进行调整后,又发现样本量大幅减少。为保证足够样本量,本研究采取混合回归方法(Pooled regression)进行实证分析。

2.2.1 因变量

关于技术创新,现有文献大都基于专利信息角度对其进行衡量,包括专利数量和质量两个维度,其中专利质量大都利用专利被引频次测算[3]。但是,专利充分被引需要漫长的时间沉淀,由此产生的时间截断问题极大程度上限制了其可用范围[20]。郭磊等(2016)发现,自2009年起的中国电信专利在被引方面存在较为明显的不完整性特征。本研究对技术创新进行测度时,为与转型期后发企业创新跨越的使命感相对应,将着重凸显企业专利质量。此外,在专利质量指标选取上,以专利宽度指标替代被引频次,一是为规避专利被引的时间截断难题,二是通过创新宽度体现企业探寻多元知识的直接目标,三是基于专利宽度与专利被引频次的显著正相关关系[21]。具体而言,企业技术创新采用两个专利指标的加权求和,即专利独立权利要求的平均数量(权重为0.613)和IPC小类的平均数量(权重为0.387),前者反映专利权利宽度[22],后者代表专利技术宽度[23]。权重分配参考郭磊等(2016)的分析结果。

2.2.2 自变量

(1)跨国知识转移水平。专利引文可以较为准确地追踪专利间的技术知识流动[24]。本研究对跨国知识转移水平的测度用企业全部专利引文中外国专利所占比例表示[10]。值得说明的是,所谓“外国”,是指中国电信专利依赖程度较高的八大电信技术强国[19],即美国、加拿大、法国、德国、芬兰、瑞典、日本和韩国,这是为了体现转型过程中后发企业对领先国家索求先进知识的偏好。

(2)知识来源地理多样性。跨国公司地理多样性通常使用其在海外经营过程中涉入的国家数量表示[25]。本研究中,跨国知识转移地理来源借助专利引文定位,知识来源地理多样性即为企业专利引文中源自外国的国家个数。

(3)科学关联度。采用企业专利平均非专利引文(Non-patent references, NPR)数衡量。所谓非专利引文,是指对科学文献(学术期刊论文、科学书籍和学术会议论文)和非科学出版物(技术报告、行业标准和工程手册等)的引证,其中前者占绝大多数[26]。在基于专利的实证分析中,非专利引文往往被近似认为是对科学文献的引文,用以反映技术发明与基础科学联系的紧密程度[27]。

2.2.3 控制变量

(1)企业研发投入规模,以企业研发人员数量衡量。一方面,研发人力资本投入能够反映企业自主研发努力程度,其直接影响企业创新产出;另一方面,研发岗员工是搜寻、内化企业外部知识的第一媒介,也即,研发人员规模决定企业吸收能力[28]。由于样本中企业研发人员投入数据严重缺失,故转而采用企业专利发明人数量作为代理变量。

(2)企业拟创造的知识越复杂,就越需要从外界汲取不同知识。因此,本研究将企业知识产出复杂度作为控制变量纳入回归方程。本研究以专利产出代表企业知识创造,而专利知识复杂度则可通过专利实质性审查周期,即授权公开年和申请年间的间隔时长测度[10]。因此,本研究以年为时间单位,用企业专利平均审查周期衡量企业知识产出复杂度。

(3)考虑到电信技术创新的周期性波动,以及电信企业专利申请时机选择问题,笔者还加入年份虚拟变量控制时间效应。

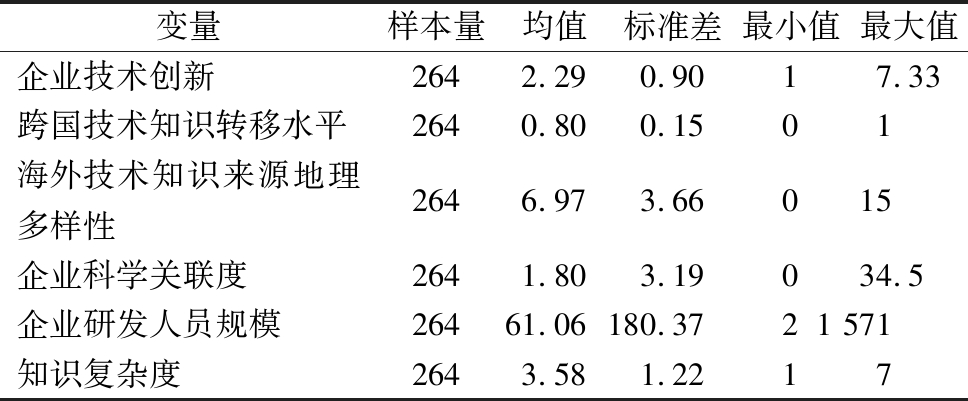

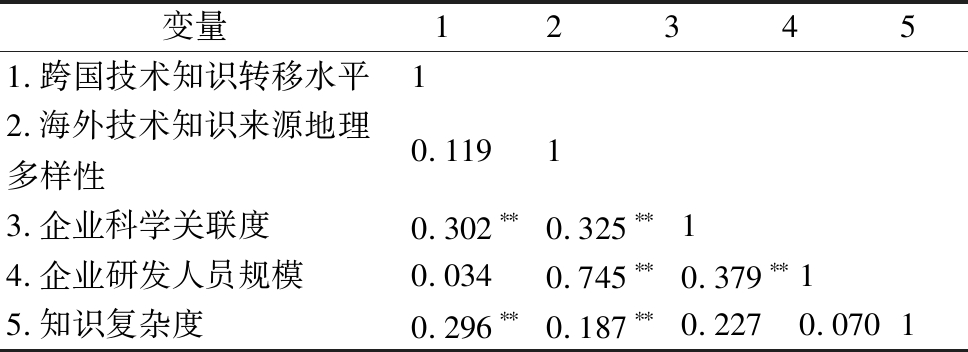

表1和表2分别展示了变量描述性统计结果,以及解释变量间的相关系数矩阵。从中可见,除知识来源地理多样性与企业研发人员规模间的相关系数(0.745)略高之外,其它解释变量间并无强相关。进一步,通过方差膨胀因子(VIFs)检验,确定自变量间不存在多重共线性问题。

表1 变量描述性统计结果

变量样本量均值标准差最小值最大值企业技术创新2642.290.9017.33跨国技术知识转移水平2640.800.1501海外技术知识来源地理多样性2646.973.66015企业科学关联度2641.803.19034.5企业研发人员规模26461.06180.3721 571知识复杂度2643.581.2217

表2 解释变量间相关系数矩阵

变量123451.跨国技术知识转移水平1 2.海外技术知识来源地理多样性0.11913.企业科学关联度0.302∗∗0.325∗∗ 14.企业研发人员规模0.0340.745∗∗0.379∗∗ 15.知识复杂度0.296∗∗0.187∗∗0.2270.0701

注:** p<0.01

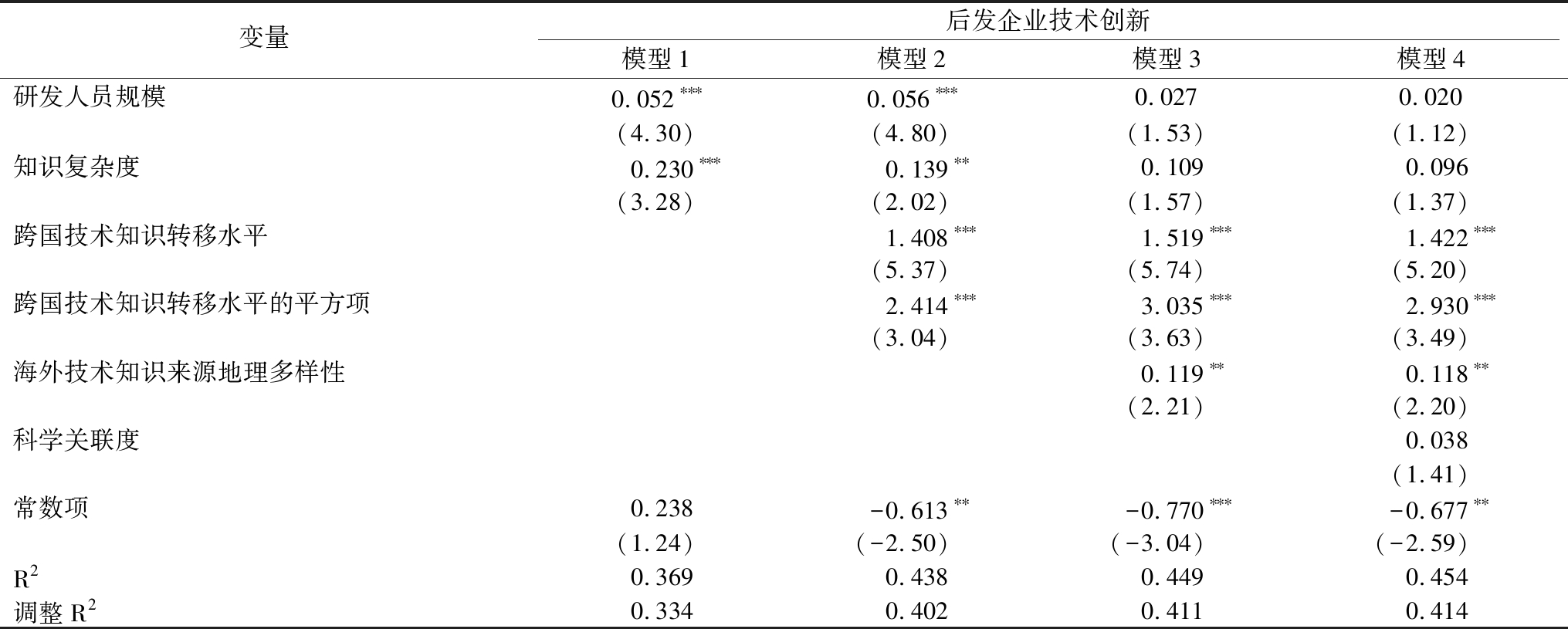

对于呈偏态分布的变量——跨国技术知识转移水平及地理多样性、科学关联度、企业研发人员规模和企业技术创新,首先进行自然对数化处理(跨国知识转移水平、地理多样性、科学关联度变量观测值中含有0值,因而将其原值加1后再取对数)。进而,以逐步回归方式,依次考察各解释变量对因变量的作用方向和解释效力,回归结果见表3。

模型1作为基础模型仅包括控制变量,可以看出企业研发人员规模和企业知识复杂度均对技术创新产生重要(p<0.01)正向影响。模型2同时加入跨国知识转移水平的一次项及平方项,得出二者回归系数为正(β分别为1.408和2.414),且全部在1%水平下显著,说明这一自变量与后发企业创新呈U型关系。由此,H1得到支持。模型3加入知识来源地理多样性变量后,发现其系数为正且显著(β=0.119,p<0.05),表明知识来源地理多样性正向影响后发企业创新,H2得以验证。模型4(全模型)继续加入科学关联度变量后,发现其系数为正(β=0.038)但不显著(尽管P值已接近0.1),说明其并没有通过统计学意义上的显著性检验,假设H3未得到验证。另外,值得一提的是,在全模型中,3个主要变量(跨国知识转移水平的一次项和二次项,以及知识来源地理多样性)的系数符号和显著性水平均未发生改变,从而巩固了假设H1和H2。此外,全模型调整R2为0.454,相比于只有控制变量的模型1(调整R2=0.369)明显增加,同时也高于仅含个别自变量的其它模型,说明有效自变量的完整纳入很好地提升了对因变量的解释力度。

本研究以转型期中国电信制造企业为样本,基于USPTO专利引文数据,测度跨国技术知识转移水平、地理来源多样性及科学知识关联度,实证检验它们与后发企业技术创新间的关系,得出如下结论:

表3 回归分析结果

变量后发企业技术创新模型1模型2模型3模型4研发人员规模0.052∗∗∗0.056∗∗∗0.0270.020(4.30)(4.80)(1.53)(1.12)知识复杂度0.230∗∗∗0.139∗∗0.1090.096(3.28)(2.02)(1.57)(1.37)跨国技术知识转移水平1.408∗∗∗1.519∗∗∗1.422∗∗∗(5.37)(5.74)(5.20)跨国技术知识转移水平的平方项2.414∗∗∗3.035∗∗∗2.930∗∗∗(3.04)(3.63)(3.49)海外技术知识来源地理多样性0.119∗∗0.118∗∗(2.21)(2.20)科学关联度0.038(1.41)常数项0.238-0.613∗∗-0.770∗∗∗-0.677∗∗(1.24)(-2.50)(-3.04)(-2.59)R20.3690.4380.4490.454调整R20.3340.4020.4110.414

注:a.***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;b. 时间虚拟变量已经包含在回归模型中,但未在表中列示;c. 括弧内为t值

(1)跨国技术知识转移水平与后发企业创新呈正U型关系。即对于后发企业而言,跨国知识转移水平唯有大于某一临界值后,对企业技术创新的贡献才会超过伴随而来的知识学习成本,从而助力落后企业达到期望的创新赶超效果。但Kotabe等[10]对领先企业的研究却没有显现出这一“先降后升”的拐点。这种鲜明反差的背后,是后发国家企业与发达国家企业在对外(国)知识依存度方面存在悬殊的差异性,后发企业显然较高。将本研究回归方程求偏导数,可计算出样本企业的上述临界值。以回归模型4(表3)为准,U型曲线拐点处在β2/2β1=1.422/(2×2.930)=0.243。也即,当国际知识占企业总体技术知识来源的比重超过24.3%时,后发企业创新开始止损为增。这一研究发现从知识获取角度,对EMNEs的外向FDI实践产生了重要启示。具体而言,当EMNEs以前沿技术探寻为动机对外扩张时,如果取自国外的技术知识比重不足某一阈值,企业就应该有意识地寻求更多国外知识转移,包括加大对海外先进技术资产的购买和引进力度、加强与驻外研发中心的互动等。

(2)就促进后发企业创新而言,海外技术知识地理来源多多益善。关于企业国际化程度的传统研究一般认为,跨国公司进入多个与母国心理距离较远的国际市场后,会因社会、文化和经济体制上的不适应,从而导致运营成本过高、绩效压力陡然上升[29]。但是,单从多元技术探寻与触发重大创新角度,本研究认为EMNEs应广泛涉足多个国家,维持知识来源地理多样性,此举可以显著提高其技术创新概率。由此透露出后发企业对多元技术的包容优势——后进者技术学习路径依赖性较低,从而更容易兼容并蓄跨文化多元技术。这种后发优势为企业创新带来的边际效应,甚至克服了吸收能力劣势衍生的边际成本。当然,后发企业掌控的总体资源禀赋十分有限,无论是跨国学习大量知识,还是涉足多个国家,都势必大幅增加企业交易成本和管理成本。因此,后发企业在海外扩张前,应仔细考量自身战略意图是以技术探寻为主,还是以市场探寻(Market-seeking)为主,并在此基础上制定相应的国家进驻策略。

(3)基础科学知识并未对后发企业技术创新起到显著促进作用(但显著提高了企业创新活跃度)。这与理论预期和实践经验有些出入,对发展中国家产学合作创新模式敲响了警钟。而且,Chen等[17]基于多产业中国企业一手数据,也得出了与本研究相类似的结论。科学发现与技术发明之间不是简单的直接关系,而是需要经过去情境化(Decontextualize)、降维、转换等复杂的中介传导机制[30]。总体而言,中国企业目前仍处于技术商用至上阶段,尚缺乏严谨的科学素养,对基础科学知识大多不以为然,或者采取知其然不知其所以然的“拿来主义”方式,并且拿来之后往往不进行深入吸收和整合,因此难以与技术知识学习进行深度交互。正如Chen等[17]所言,尽管中国企业技术能力已经今非昔比,但仍普遍缺乏将科学前沿转化为革命性技术创新与应用的能力。综合来看,中国企业对科学知识的学习深度及整合能力不足,是科学关联度对技术创新直接作用效果不甚明显的本质原因。

综上所述,本研究贡献如下:①基于知识转移水平,论证海外技术对后发企业创新的直接作用,实证发现跨国知识转移效用存在先降后升的“拐点”,不仅弥补了现有技术追赶文献“未能阐明后发企业对国外知识摄取程度”的不足,而且从技术转移水平方面,为EMNEs的对外FDI策略提供了科学依据;②提出并验证了海外技术知识的地理来源多样性,有利于后发企业创新,确认了后发企业在利用多国技术方面所特有的兼容优势,并从探寻技术视角,丰富了关于EMNEs经营多国化利弊的探讨;③引入企业科学关联度变量,实证发现科学知识对后发企业创新的直接作用并不显著,初步得出科学知识整合能力欠缺是中国企业未能从基础研究中触发技术突破的根源,在后发转型情境下,凸显了科学研究与企业技术学习间的复杂关系。

[1] DUTRÉNIT G. Learning and knowledge management in the firm: from knowledge accumulation to strategic capabilities[M]. Edward Elgar Publishing, 2000.

[2] HOBDAY M, RUSH H, BESSANT J. Approaching the innovation frontier in Korea: the transition phase to leadership[J]. Research Policy, 2004, 33 (10): 1433-1457.

[3] PHENE A, FLADMOE-LINDQUIST K, MARSH L. Breakthrough innovations in the U.S. biotechnology industry: the effects of technological space and geographic origin[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27 (4): 369-388.

[4] LUO Y, TUNG RL. International expansion of emerging market enterprises: a springboard perspective[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38 (4): 481-498.

[5] AWATE S, LARSEN MM, MUDAMBI R. Accessing vs sourcing knowledge: a comparative study of R&D internationalization between emerging and advanced economy firms[J]. Journal of International Business Studies, 2015, 46 (1): 63-86.

[6] KOGUT B, ZANDER U. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology[J]. Organization science, 1992, 3 (3): 383-397.

[7] FURMAN JL, PORTER ME, STERN S. The determinants of national innovative capacity[J]. Research policy, 2002, 31 (6): 899-933.

[8] GITTELMAN M, KOGUT B. Does good science lead to valuable knowledge? biotechnology firms and the evolutionary logic of citation patterns[J]. Management Science, 2003, 49 (4): 366-382.

[9] GRANT RM. Toward a knowledge‐based theory of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17 (S2): 109-122.

[10] KOTABE M, DUNLAP-HINKLER D, PARENTE R, et al. Determinants of cross-national knowledge transfer and its effect on firm innovation[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38 (2): 259-282.

[11] LI J, CHANG HO. Research on emerging-market multinational enterprises: extending Alan Rugman's critical contributions[J]. International Business Review, 2016, 25 (3): 776-784.

[12] CANTWELL J, JANNE O. Technological globalisation and innovative centres: the role of corporate technological leadership and locational hierarchy[J]. Research policy, 1999, 28 (2): 119-144.

[13] LEONARD‐BARTON D. Core capabilities and core rigidities: a paradox in managing new product development[J]. Strategic Management Journal, 1992, 13 (S1): 111-125.

[14] AHUJA G, KATILA R. Where do resources come from? the role of idiosyncratic situations[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25 (8-9): 887-907.

[15] KAUFMANN A, TÖDTLING F. Science-industry interaction in the process of innovation: the importance of boundary-crossing between systems[J]. Research Policy, 2001, 30 (5): 791-804.

[16] 孙早, 许薛璐. 前沿技术差距与科学研究的创新效应——基础研究与应用研究谁扮演了更重要的角色[J]. 中国工业经济, 2017 (3): 5-23.

[17] CHEN Y, VANHAVERBEKE W, DU J. The interaction between internal R&D and different types of external knowledge sourcing: an empirical study of Chinese innovative firms[J]. R&D Management, 2015, 46 (S3): 1006-1023.

[18] WU C-Y, MATHEWS JA. Knowledge flows in the solar photovoltaic industry: insights from patenting by Taiwan, Korea, and China[J]. Research Policy, 2012, 41 (3): 524-540.

[19] 郭磊, 蔡虹, 张越. 转型期产业创新的知识来源特征分析[J]. 科学学研究, 2016 (9): 1310-1318.

[20] HALL BH, JAFFE AB, TRAJTENBERG M. The NBER patent citation data file: lessons, insights and methodological tools[R]. National Bureau of Economic Research, 2001.

[21] GUO L, ZHANG M, DODGSON M, et al. An integrated indicator system for patent portfolios: evidence from the telecommunication manufacturing industry[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2017, 29 (6): 600-613.

[22] TONG X, FRAME JD. Measuring national technological performance with patent claims data[J]. Research Policy, 1994, 23 (2): 133-141.

[23] LERNER J. The importance of patent scope: an empirical analysis[J]. The RAND Journal of Economics, 1994: 319-333.

[24] FROST TS. The geographic sources of foreign subsidiaries' innovations[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22 (2): 101-123.

[25] KIM H, HOSKISSON RE, LEE SH. Why strategic factor markets matter:"new" multinationals' geographic diversification and firm profitability[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36 (4): 518-536.

[26] NARIN F, HAMILTON KS, OLIVASTRO D. The increasing linkage between US technology and public science[J]. Research policy, 1997, 26 (3): 317-330.

[27] HARHOFF D, SCHERER FM, VOPEL K. Citations, family size, opposition and the value of patent rights[J]. Research policy, 2003, 32 (8): 1343-1363.

[28] KELLER W. Absorptive capacity: on the creation and acquisition of technology in development[J]. Journal of Development Economics, 1996, 49 (1): 199-227.

[29] HITT MA, HOSKISSON RE, KIM H. International diversification: effects on innovation and firm performance in product-diversified firms[J]. Academy of Management Journal, 1997, 40 (4): 767-798.

[30] MEYER M. Does science push technology? patents citing scientific literature[J]. Research Policy, 2000, 29 (3): 409-434.