祝 影1,邓小琪1,雷家骕2

(1.上海大学 经济学院,上海 200444;2.清华大学 经济管理学院,北京 100084)

摘 要:美国制造外迁带来区域萧条,由此引发的研发与制造长期分离会影响经济繁荣。在此背景下,中国需要重新审视特定空间范围内研发与制造间的关系。针对省域这一空间单元,以高技术产业为研究对象,将高技术产业研发环节和制造环节视为两个独立而又相互依存的系统,运用耦合协调模型,建立评价指标体系,测度2001-2015年中国内地30个省域高技术产业研发与制造耦合协调发展情况。结果显示,高技术产业研发与制造综合发展水平整体不高,大部分省域高技术产业研发与制造还处于低度耦合阶段,研发与制造分离状态在省域空间层面比较普遍;耦合协调度高的省域往往研发与制造依存度较高,基本上保持着实体经济繁荣发展态势。

关键词:高技术产业;研发;制造;耦合评价

DOI:10.6049/kjjbydc.2018080118

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F264.2

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2019)13-0058-10

Zhu Ying1,Deng Xiaoqi1,Lei Jiasu2

(1.School of Economics, Shanghai University,Shanghai 200444,China;2.School of Economics and Management, Tsinghua University,Beijing 100084,China)

Abstract:The US manufacturing relocation has brought about a regional depression, which has led to discussions on the long-term separation of R&D and manufacturing that will affect economic prosperity. In this context, China also needs to re-examine the relationship between R&D and manufacturing in a specific space. In this paper, for the spatial unit of the province, the high-tech industry is selected as the research object, and R&D and manufacturing of high-tech industry are regarded as two independent and dependent systems. Based on evaluation index systems, the paper uses coupling coordination model to measure the degree of coupling coordination between R&D and manufacturing of high-tech industry from 2001 to 2015 on the China′s provincial level. The results show that the overall development level of R&D and manufacturing in provincial high-tech industry is relatively low, and R&D and manufacturing of high-tech industry are still in a low coupling stage in most province, which indicates the separation of R&D and manufacturing is common at the provincial space level. Those provinces, that have a high degree of dependence on R&D and manufacturing, basically maintain the prosperity and development of the real economy.

Key Words:High-Tech Industry;R&D;Manufacturing;Coupling Evaluation

收稿日期:2019-01-21

基金项目:国家自然科学基金项目(71673178)

作者简介:祝影(1978-),女,河南商丘人,博士,上海大学经济学院副教授、硕士生导师,研究方向为区域创新与科技政策、城市与区域经济管理;邓小琪(1992-),女,四川绵阳人,上海大学经济学院硕士研究生,研究方向为产业经济学;雷家骕(1955-),男,陕西西安人,博士,清华大学经济管理学院教授、博士生导师,研究方向为创新与国家创新体系、创业与企业成长管理等。

一直以来,对多部门企业区位选择的长期认知是研发部门可以与制造部门分离并更倾向于接近公司总部的布局。即便是在研发全球化浪潮中,跨国公司在东道国国内的区位选择仍然是将研发活动向大都市区和大科研集中区布局,而制造部门区位分布则较为分散,成本控制指向更为明显[1]。加之“微笑曲线”理论认为,研发和营销服务位于高附加值曲线两端,而制造处于产业价值链低端环节,向“微笑曲线”两端移动成为企业发展诉求,由此导致区域(省域或城市)发展导向往往过分偏重研发功能而忽视制造功能,认为制造部门移出和研发部门集中是经济发展及产业结构高级化的表现,是构建创新型经济体的必然选择。“只要你拥有创新,就可以放弃制造”[2]。但事实果真如此吗?次贷危机之后,美国从“去工业化”转向“再工业化”,重振制造业,启动“先进制造伙伴计划”,提出“在哪里发明、在哪里制造”的口号,开始重新思考与定位研发同制造的关系。对中国而言,人口红利的丧失正在引致制造中心地位下行,创新驱动已上升为国家战略。在此背景下,各区域在追求创新发展过程中同样需要反思和审视研发与制造的关系,在高技术产业研发与制造并重的领域,这一点尤为重要。本研究引入耦合理论和耦合协调模型,评价中国内地30个省级空间单元高技术产业研发和制造两个系统的耦合协调发展情况,厘清省域空间层面上高技术产业研发与制造分离或依存发展态势并提出相应对策建议。

长期以来,配第-克拉克定理和库兹涅兹法作为反映产业结构变动的经济规律被普遍接受,并被用来判断和指导产业发展取向及产业结构转型。正因如此,不少经济学家认为,制造业对GDP贡献率的下降是件“值得庆祝的事”[3],认为“制造业地位下降,是让经济洗心革面、走上预期轨道的必经之路,这是人类社会翘首以盼的革命,而这场革命的标志就是制造业对国民经济贡献率的持续减少,与之相对应的趋势则是服务业地位持续增长”[4]。一些发达国家的经济现实也验证着这样的判断,美国、德国、日本等经济实力强大国家,制造业对GDP的贡献率正在不断下降。然而,2008年次贷危机及由其引发的金融危机对全球经济的冲击使得美国学界开始重新思考制造业地位,尤其是制造对研发的作用。Elkus Jr[5]提出,不能仅仅依据当前利润和增长率判断某一产品或产业价值;Pisano & Shih[2]认为,制造和研发很多时候相辅相成,在某些产业,两者甚至密不可分,制造本身就是创新过程不可或缺的组成部分。事实上,制造业给经济带来的收益是其它任何经济活动都无法比拟的[6-7],它可以衍生出高度关联的产业链,创造就业机会,吸纳就业人口。也有学者从功能整合或价值链角度讨论研发与制造协同定位(Co-location)问题,认为协同定位和功能整合的需要来源于对运营环境的要求以及生产或服务发展特性[8],而协同定位也会带来诸多益处,如部门间相互的知识分享、学习型组织的创建、激发新思路以及更好地理解其它部门的局限性等[9]。虽然研发部门未必直接服务于当地生产部门,但协同定位有助于共同问题解决和缄默知识传递,这对于具有复杂产品系统和快速技术转型特征的工业领域新产品开发尤为重要[10]。大量创新往往出现在工业生产地,制造业区位中研发与生产间的邻近性,最终支持了创新[11]。

2008年金融危机后,中国同样开始重视制造业和实体经济发展,虽从研究层面尚未上升到理论高度,但也有文献开始关注区域优势制造业发展问题[12]。在研发与制造关系方面,研发活动本质上属于生产性服务业,制造业与生产性服务业的关系研究已有较多成果,学者对两者间的互动关联效应存在共识[13-18]。黄永春、郑江淮、杨以文等[19]研究发现,制造业与服务业协调互动既能为服务业提供良好的发展基础,又可提升制造业生产率,以两类产业的“交互外部性”实现经济稳健增长。具体到制造与研发的区位关系,有学者探讨了跨国公司的功能区位,发现不同功能跨国公司呈现一定的差异性地理分布,但功能之间共聚趋势明显,区域性总部和商务功能集聚在一线城市,生产功能布局于省会和一线城市周边地区,但表现出研发功能追随生产功能的特征,各功能重心倾向于从空间上集聚在一起[20-22]。以汽车产业为例,汽车产业跨国公司不同功能空间分离已非常明显,服务功能主要集中在北京、上海,而生产功能则对上海、天津、重庆、广州等城市具有更强的偏好[23]。也有学者从公司价值链视角分析了跨国公司生产制造环节和研发环节不同区位选择特征,发现其区位决定因素存在差异[24-25]。中国制造类上市公司价值链生产制造环节和技术研发环节也同样出现空间分离,且区位选择影响因素不尽相同[26]。此外,Peder Veng Sber、Brian Vejrum Whrens和高晓彬[27]研究了影响跨国公司在新兴市场研发活动与生产活动协同定位的因素。专门研究高技术产业研发部门与生产制造部门关系的成果不多,但近年来从产业创新生态系统角度也有涉及,如何向武、周文泳[28]借鉴创新生态系统理论、Lotka-Volterra模型和聚类分析法,构建了一套较为系统的区域高技术产业创新生态系统协同性分类评价体系。现有研究为本文探索高技术产业研发与制造在省域这一空间层面上是分离态势还是依存态势具有一定启示意义。

Pisano & Shih以产业公地(Industry Commons)概念论证了制造与创新间的关系,将产业公地定义为能够对多个产业创新提供支持的制造能力与技术能力的集合。从产业公地观点出发,一个产业竞争力水平变化也会影响另一个产业竞争力水平,产业与其支撑基础之间相互依存。因此,制造能力缺失往往会使产业创新出现断层,“当一个国家失去制造能力时,同时也在失去创新能力”。Pisano & Shih用“模块化-成熟度矩阵”评估研发与制造的相互依存度,诸如先进材料与专业化学药品、生物制药、纳米材料、有机发光二极管、电泳显示器、超精密部件、先进半导体、高密度柔性电路等,均倾向于研发与制造不宜分离。

中国高技术产业大多属于研发与制造依存需求较高的产业。因此,从高技术产业维度考察研发与制造间的关系具有典型性和代表性。高技术产业中研发部门和制造部门作为两个彼此独立又紧密关联的系统,要测度两个系统间的协同发展程度可以引入物理学这一耦合理论。耦合用于描述两个或两个以上系统内部要素或运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响以致联合起来的现象,简言之,就是两个或两个以上实体相互依赖于对方的一个量度。只要两个系统或系统要素间存在某种联系,就可以建立耦合分析逻辑框架。耦合理论虽然多应用于自然科学领域,但近年来已逐渐被社会科学领域广泛应用,在城市发展、产业集群、生态环境、创新系统等研究中均有涉及。相应地,鉴于高技术产业研发与制造两个系统间的内在联系,以耦合协调模型作为评价方法具有可行性。

研发与制造系统耦合具有特定空间含义,是指在特定空间范围内,研发系统与制造系统之间相互作用、相互影响、相互依赖的程度,这一特定空间范围可以是或国家、或区域、或城市。现实中,有些区域以制造为导向,有些区域以研发为导向。系统耦合方法能够在很大程度上度量某个特定空间内研发与制造的关系。具体到高技术产业研发与制造系统耦合评价,除特定空间含义外,还限定了高技术产业这一产业范畴。在高技术产业领域,研发和制造紧密结合,两个系统之间存在着无法割裂的耦合关系。

高技术产业研发系统和制造系统分别包括投入、产出、绩效3个要素,两个系统3个要素彼此关联、相互影响,共同决定系统整体运行效率和发展水平。两个系统间同类要素水平耦合通道表现为:在研发投入和制造投入关系上,投入规模有限情况下,两者互相制约,研发投入多了,制造投入必然相应变少,反之则反;在研发产出与制造产出关系上,研发产出是制造产出的源泉之一,作为研发产出的专利和技术,通过制造系统转化为新产品和制造过程中的新工艺,并创造价值。制造产出是研发产出的价值实现,没有研发产出,制造产出就成了无源之水;没有制造产出,研发产出就无法实现其价值;在研发绩效与生产绩效关系上,两者则相互促进。

除同类要素间水平耦合通道外,不同要素间也存在交叉耦合通道。例如,研发投入通过影响研发产出而影响制造产出,研发产出因为技术、工艺和材料要求升级而影响制造投入,制造产出则决定着研发投入强度;生产绩效关系到制造系统运行基础,通过影响制造产出而影响研发投入;而研发绩效也体现着研发投入与研发产出效率,从而与制造产出的有效利用产生联系。正是借助这些直接或间接耦合通道,高技术产业研发系统和制造系统密切联结,共同推动高技术产业系统顺利运转。本研究构建高技术产业研发系统与高技术产业制造系统耦合关联效应模型,见图1。

图1 高技术产业研发系统与高技术产业制造系统耦合关联效应模型

2.1.1 耦合模型

为进一步分析中国高技术产业研发与制造两个系统间的耦合关系,借鉴物理学中耦合概念及容量耦合系数模型,得到多系统耦合模型。

C=n{(S1·S2·…·S2)/∏(Si+Sj)}1/n

(1)

其中i,j=1,2….,n且i≠j

式 (1)中,C为耦合度,0≤C≤1;C值越大表示耦合度越高。S表示某个系统综合发展水平,在多系统耦合模型中,Si、Sj分别表示各系统综合发展水平评价值,n表示系统个数。在此基础上,构建中国高技术产业研发与制造两系统耦合模型,即:

![]()

(2)

式(2)中,S1、S2分别表示省域高技术产业研发系统与制造系统综合发展水平评价函数,即:

![]()

(3)

![]()

(4)

其中,u1j、u2j分别代表指标j对高技术产业研发系统和制造系统的功效贡献大小,ω1j、ω2j是两个系统中各指标的权重。

2.1.2 耦合协调模型

耦合度虽然可以描述一个地区高技术产业研发与制造系统交互耦合的强度,但无法辨别是高高耦合还是低低耦合状态,难以准确反映两者相互影响的程度及协调发展水平。为了更加客观、科学地揭示高技术产业研发与制造耦合协调态势,需要进一步引入耦合协调模型。

![]()

(5)

其中,α+β=1

式(5)中,α、β为待定系数,分别表示研发系统与制造系统的贡献程度。D为耦合协调度,且0≤D≤1;D值越接近于0,表示省域高技术产业研发与制造系统耦合协调发展水平越差;D值越接近于1,则表明该省研发活动中高技术产业研发系统与高技术产业制造系统处于高度协调发展水平。

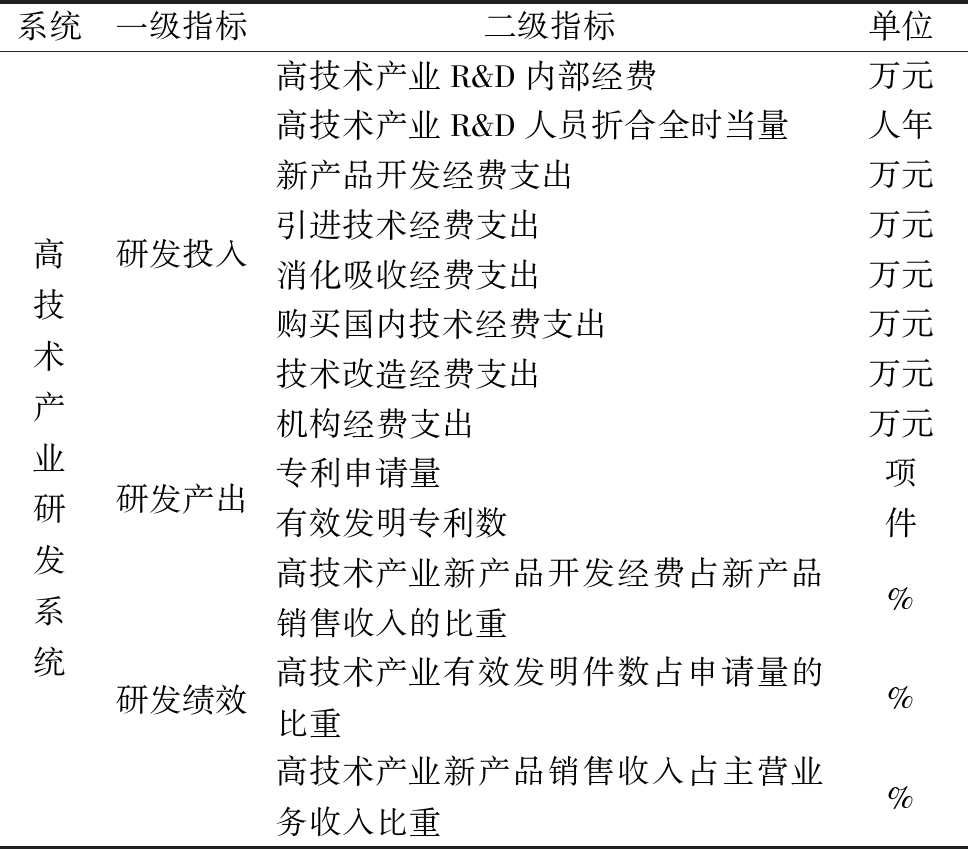

2.2.1 高技术产业研发系统评价指标体系

结合高技术产业研发系统3个构成要素,选择适当的实证指标支撑数据库构建。其中,研发投入以高技术产业R&D内部经费、高技术产业R&D人员折合全时当量、新产品开发经费支出、引进技术经费支出、购买国内技术经费支出、技术改造经费支出、机构经费支出8个二级指标量度;研发产出则由专利申请量、有效发明专利数2个指标衡量;研发绩效包含高技术产业新产品开发经费占新产品销售收入的比重、高技术产业有效发明专利件数占申请量的比重、高技术产业新产品销售收入占主营业务收入比重3个二级指标。由于在高技术产业内部,研发环节属于高投入部门,而经济性产出则更多地体现在制造方面,因此研发系统评价指标体系较多考虑了投入指标,产出则以作为研发投入直接成果的专利指标为主。研发绩效主要包括新产品开发经费占新产品销售收入的比重、有效发明专利数占比、新产品销售收入占主营业务收入的比重等比例指标,具体指标见表1。

表1 高技术产业研发系统耦合评价指标体系

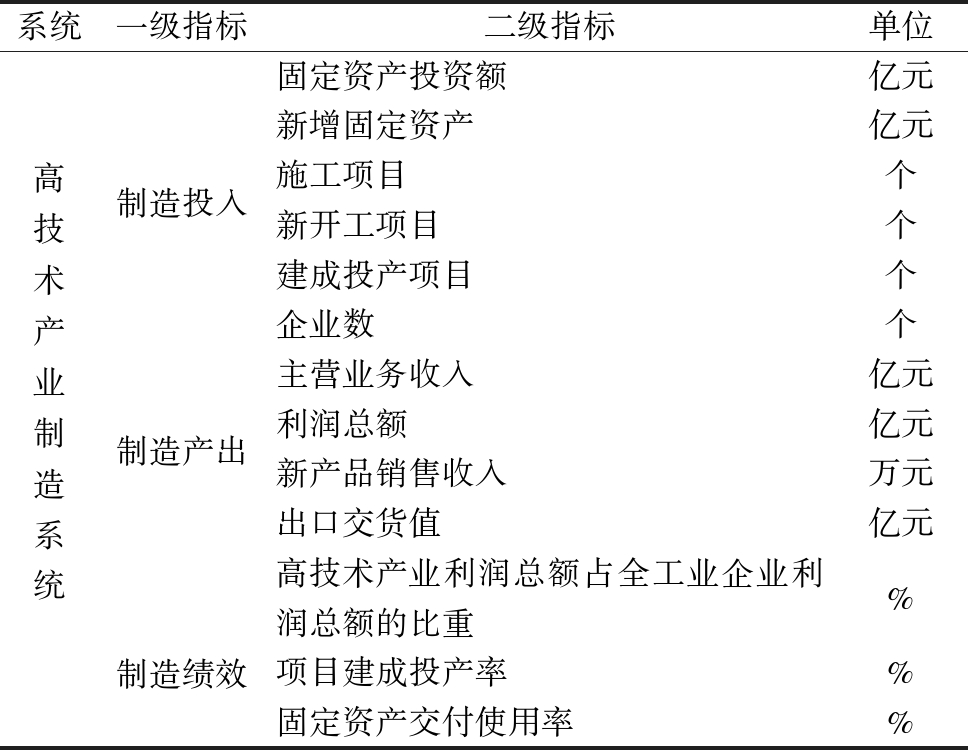

2.2.2 高技术产业制造系统评价指标体系

高技术产业制造系统同样由投入、产出、绩效3个要素构成,并决定了生产投入、生产产出、生产效率3个一级指标。根据《高技术产业统计年鉴》统计口径,以固定资产投资额、新增固定资产施工项目、新开工项目、建成投产项目、企业数5个规模性硬件物质投入指标作为生产投入的衡量指标;生产产出则是高技术产业较为明确的经济收益性指标,由主营业务收入、利润总额、新产品销售收入、出口交货值4个二级指标组成;生产绩效主要考虑比例性指标,包含高技术产业利润总额占全工业企业利润总额的比重、项目建成投产率、固定资产交付使用率3个二级指标,综合反映制造环节利润水平、项目运营、资产运转情况。具体指标见表2。

评价指标体系指标遴选受限于数据可获得性,未作统计的指标无法纳入实证分析。为保证数据来源和统计口径一致性,本研究数据均来源于2002-2016年《中国统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》,个别指标由原始数据计算后得出。

在研究样本选择上,需要考察不同地区研发与制造是否存在地理邻近性。对中国高技术产业研发与制造是分离还是依存关系的考察以省域为空间单元,将中国内地省级行政区域作为研究对象,因西藏数据大部分缺失,确定除西藏以外中国内地30个省域为研究样本。需要说明的是,虽个别年份个别省域某些指标数据偶有缺失,但对高技术产业研发与制造耦合评价结果的影响不大,不会动摇基本研究结论。

表2 高技术产业制造系统耦合评价指标体系

根据高技术产业研发与制造系统评价指标体系,取得2001-2016年中国内地30个省域高技术产业研发与制造的原始数据。由于系统中各因素量纲不同,而且有时数值数量级相差较大,数据不宜进行直接比较,因此采用极差法进行标准化处理,再由熵权法确定各系统、各项评价指标权重;然后,通过综合发展水平函数分别计算出中国内地30个省域高技术产业研发与制造系统综合发展水平值S研发、S制造,再根据S研发、S制造的比值确定区域发展类型。由于现实中同一省域高技术产业研发与制造综合发展水平不可能完全相同(S研发/S制造=1),故将两者接近(S研发/S制造≈1)视作研发与制造发展同步。为保证误差最小化并同时提高可比性,取1±0.1作为判断研发与制造是否同步的依据,将高技术产业研发与制造区域发展类型划分为3类,即当![]() 时,该省区域发展类型属于高技术产业研发超前型;当两者比值

时,该省区域发展类型属于高技术产业研发超前型;当两者比值![]() 时,该省区域类型属于高技术产业研发-制造同步型;当两者比值

时,该省区域类型属于高技术产业研发-制造同步型;当两者比值![]() 时,该省区域发展类型属于高技术产业制造超前型。

时,该省区域发展类型属于高技术产业制造超前型。

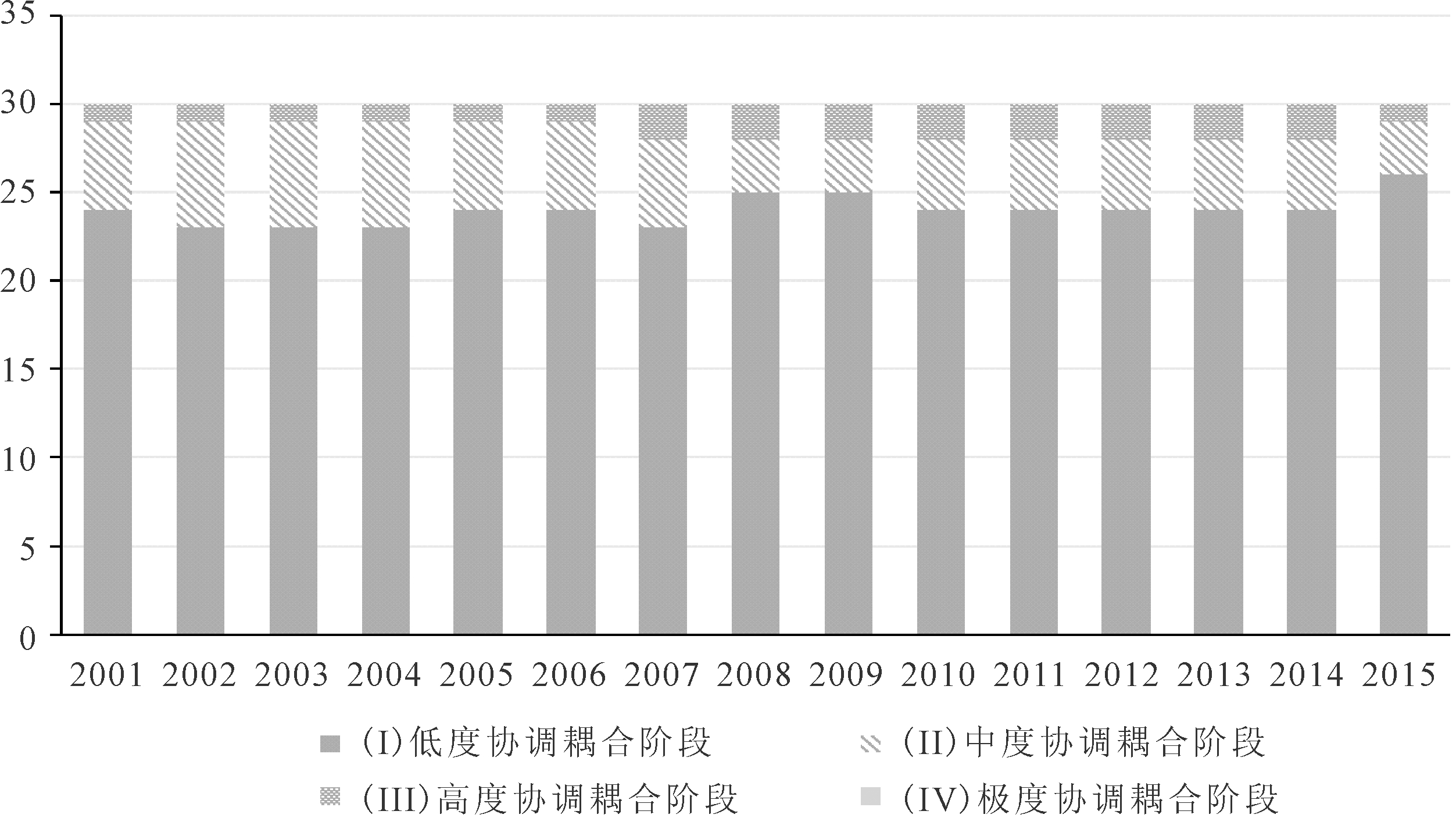

耦合协调度值大小可以确定两个系统的耦合协调水平,D值越大,则表示高技术产业研发与制造耦合越好,协调度越高。通过耦合协调度模型算出D值,再根据其大小将30个样本省域划分为4种不同的发展阶段:①当0≤D<0.3 时,该省域处于低度协调耦合阶段(I);②当0.3≤D<0.5 时,该省域处于中度协调耦合阶段(II)。此时,该省域高技术产业研发与制造两系统逐步调和,开始进入突破阶段;③当0.5≤D<0.7 时,处于高度协调耦合阶段(II),高技术产业研发与制造系统呈现良性互动局面,进入稳步上升阶段;④当0.7≤D≤1 时,处于极度耦合协调阶段(IV);高技术产业研发与制造系统表现为高效协同。

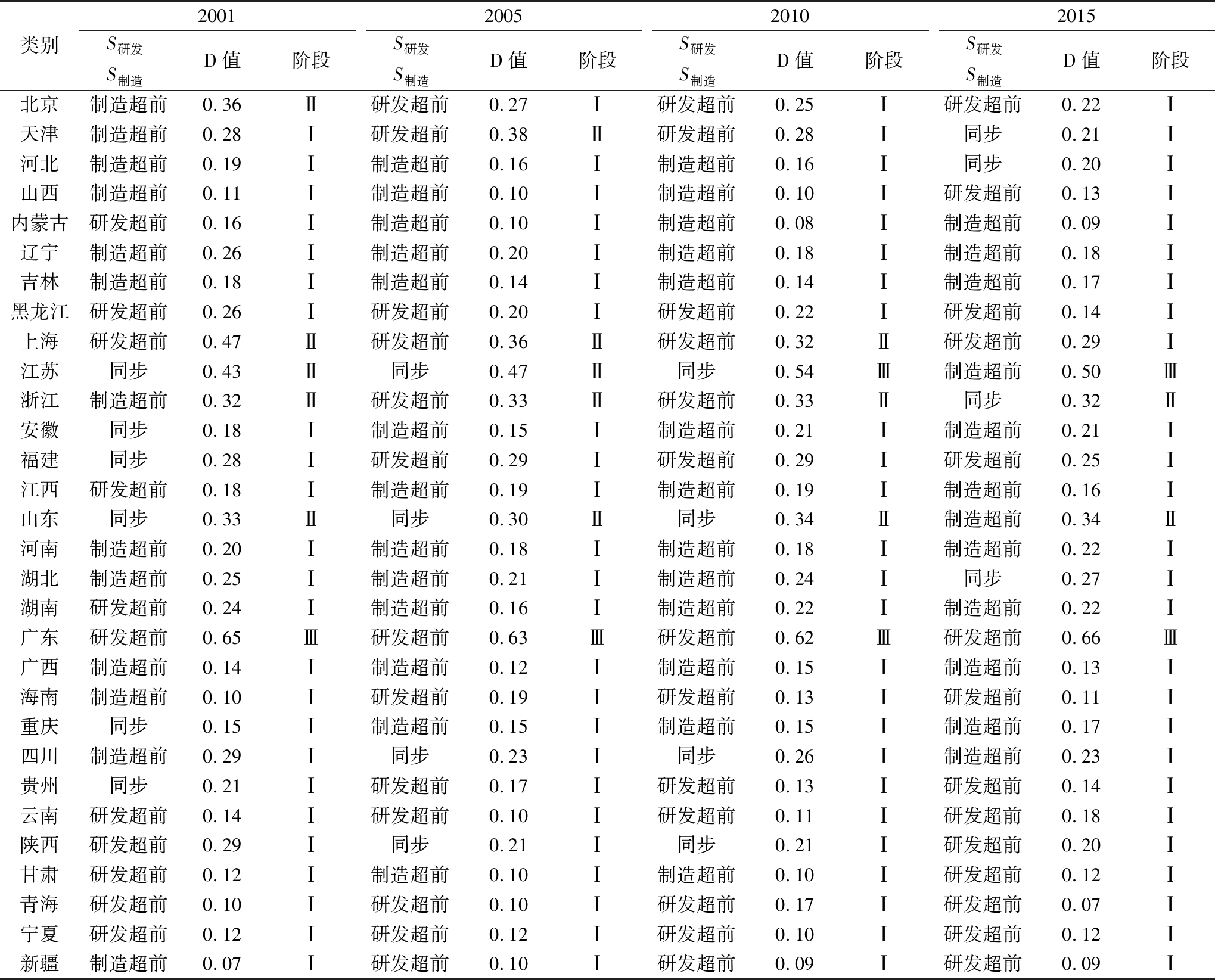

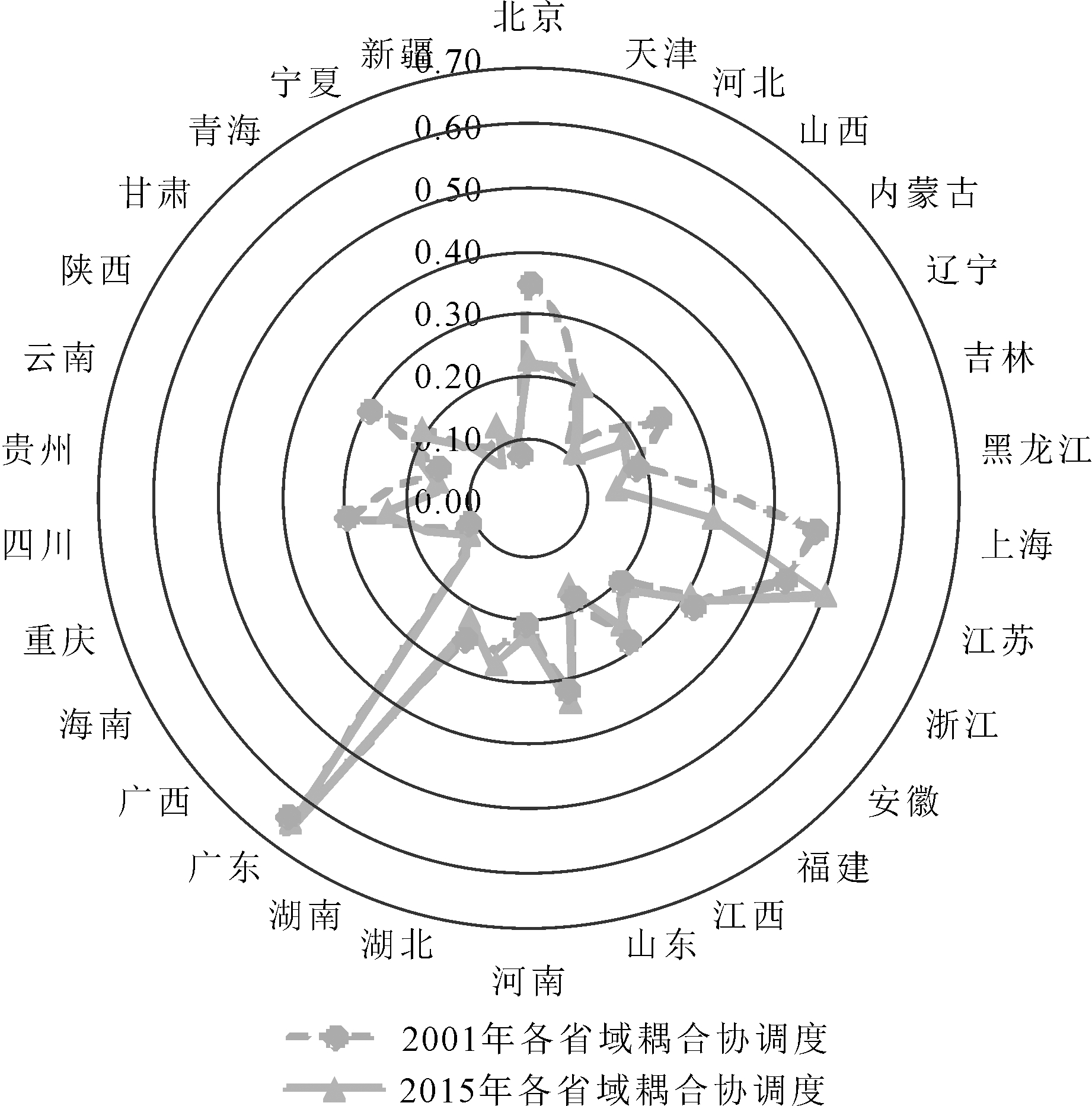

由于2001-2015年耦合评价结果表格过大,此略。表3选取中国内地30个省级行政区2001年、2005年、2010年、2015年区域发展类型和耦合协调阶段,能够在一定程度上说明各样本省域高技术产业研发环节和制造环节的耦合协调关系及其变化情况。总体呈如下特征:①耦合协调度D值普遍不高,表明大多数省域高技术产业处于研发与制造分离的局面,两系统在区位上的空间隔离非常明显,这是长期以来片面追求产业结构高级化和制造环节外移的后果,从本质上反映出研发与制造分散布局的普遍现象;②制造超前型高技术产业区域发展类型相对较多,从一定程度上说明制造环节仍是高技术产业的基础性功能。从时间序列上看,制造超前和研发超前类型在不少省份均出现交替变化,但同步型区域发展类型始终不多;③制造基础雄厚的省域往往表现出较强的区域创新实力,耦合协调水平较高,广东一直表现突出,江苏次之,近年具有制造优势的浙江和山东也开始不断上升,而创新能力强的省域则未必拥有持续制造活力,耦合协调水平也较低,如北京和上海。

表3 中国省域高技术产业研发与制造系统耦合评价结果

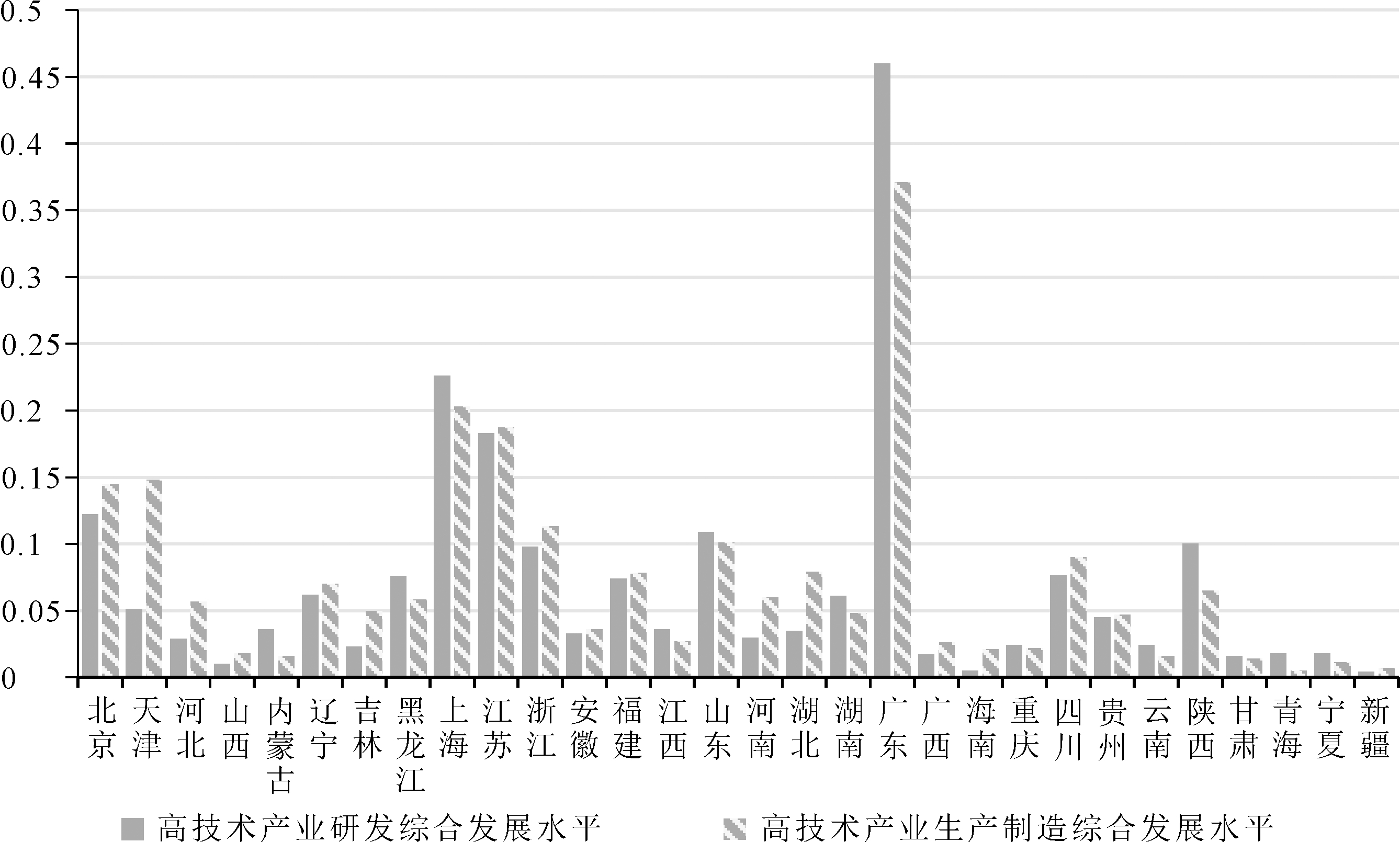

测算数据显示,中国多数省域高技术产业研发与制造综合发展水平差值很小,且发展水平都不高,表明两者综合发展水平大都还处于初步阶段。从图2可以看出,东部沿海省域两者综合发展平均水平领先于中西部省域很多,表明高技术产业发展和经济发展水平趋于一致。

从要素系统综合发展水平看,2015年,广东研发综合发展水平遥遥领先,远高于其它省域,但其制造综合发展水平却在江苏之后,位居第二;江苏高技术产业制造与研发综合发展水平位列全国第一、第二;山东和浙江虽然与江苏和广东差距较大,但其两项综合发展水平已经分别跻身三、四位,研发与制造属于同步发展类型。上海一直属于研发超前类型,2015年上海研发综合发展水平在测算省份中仍然排名第三,但制造综合发展水平却比较低;北京也从制造超前类型逐渐转为研发超前。

从具体省域分析(见表3),广东高技术产业研发领先有迹可循,其高技术产业研发与制造一直名列前茅。从2004年起,广东研发水平就已经超过其它省域跃居第一,表明该省在研发上步伐不断加快,科技研发能力不断增强。这种现象也得益于广东省政府将创新驱动发展作为核心战略,近年来逐步加大基础研究与应用研究投入,着力培养和引进高端科技研发人才,目前位于广东的高校已达138所,数量位居全国第二。另外,广东还拥有一支庞大的科技研发人员队伍,科技人员整体素质逐年提高。江苏是中国民族工业发祥地之一、乡镇企业发源地之一,有着悠久的制造业发展史,基础好、规模大、活力强。因实施创新驱动发展战略时间早,以及得益于上海制造业外迁带来的红利,其研发水平得到进一步提升,高技术产业制造综合发展水平值增长率更是超过研发增长率。上海在改革开放后经济飞速发展,2001年上海高技术产业研发综合发展水平居全国第二(见图3),但之后发展速度越来越慢,到2015年,上海制造综合发展水平值从2001年的0.2减少至0.048,研发综合发展水平值也从0.226减少至0.118。原因在于,近年来上海产业发展方向与产业定位发生转变,制造业外迁至周边省域,因缺少制造业支撑,研发水平也受到一定程度影响。北京属于中国的政治中心,为优化提升首都核心功能,经济发展侧重点并没有过多放在制造上,非首都功能正逐步撤离北京,迁至河北等周边区域,留下大部分研发。与上海类似,随着制造业的不断外迁,北京研发水平也逐渐降低。天津作为中国现代工业起源地之一,2001年制造综合发展水平位列第四,但随着政府产业规划布局变化,天津传统制造业和北京一样,也向周边地区转移,因此导致制造综合发展水平降低。山东由于历史因素和产业基础,制造发展一直处于前列,改革开放后,因扩大对外开放吸引的FDI越来越多,两者相互促进相互协调,目前高技术产业研发和制造综合发展水平大体处于同步状态。

图2 2015年高技术产业研发与制造综合发展水平对比

图3 2001年高技术产业研发与制造综合发展水平对比

3.3.1 经济繁荣与耦合协调度

高技术产业研发与制造耦合评价结果,鲜明地呈现出“依存”优于“分离”的局面,研发与制造相互依存省份基本上都保持着实体经济的繁荣发展态势。那么,研发与制造耦合协调度究竟与经济繁荣存在何种关系?虽然高技术产业内部研发与制造间关系无法代表一个省域研发与制造的关系状态,但仍具有一定启示意义。人均GDP值可以反映区域经济繁荣程度,居民消费、经济政策、劳动力水平、对外开放程度等因素都会造成GDP相应波动。为探寻高技术产业研发与制造两者耦合协调度与经济繁荣间是否存在关系,除各省域人均GDP值与耦合协调度D值外,本研究还选取了2001-2015年中国内地30个省域的居民消费水平、FDI、失业率、第三产业占GDP的比重等影响人均GDP的重要指标,并据此建立回归方程。其中,耦合协调度与人均GDP两者经试验可能存在非线性关系,本研究使用二次函数描述,其它变量与人均GDP的关系使用一次函数描述。因此,将模型的基本形式设为:

y=α+β1x1+β2x12+β3x2+β4x3+β5x4+β6x5+ε

(6)

其中,y为地区人均GDP,x1为高技术产业研发与制造耦合协调度D值,x2为地区居民消费水平,x3为外商投资额,x4为失业率,x5为第三产业占人均GDP的比重,x6为固定资产投资额,ε为随机误差。建立模型后,将回归方程各自变量和因变量输入STATA1.0软件进行回归分析,结果如表4所示。

表4 回归结果

从结果中可以发现,各项指标与人均GDP的关系都非常显著,消费(C)、固定资产投资额(FI)与人均GDP呈正向关系,意味着消费、固定资产投资额增长也会促进人均GDP增长;而外商直接投资(FDI)、失业率(UR)以及第三产业占GDP的比重(TI)与人均GDP呈反向关系;D值是一个综合协调度值,在0~1范围内,数据较小导致系数很大;耦合协调度D值与人均GDP为非线性关系,极值点![]() 并且其与人均GDP的关系十分显著。原因在于,当高技术产业研发与制造综合发展水平较低时,两者耦合协调度也很低,这与高技术产业本身对于省域经济发展的贡献度有关,高技术产业发展总体水平不高,对省域经济增长的贡献非常有限,甚至由于高技术产业在发展初期投入较多,同时面临区域产业转型升级瓶颈,反而会对人均GDP产生一定的负向作用;当高技术产业研发和制造耦合协调度D值超过极值点,从低度耦合阶段迈入中度耦合阶段后,两者的耦合协调程度对人均GDP便呈现出正向影响,协调度越高经济发展水平也越高。在此,将D值高于0.248视为两者趋向依存,而将D值低于0.248视为两者趋向分离。在2001年、2005年、2010年、2015年4个截面年份始终保持高技术产业研发与制造趋向依存关系的只有广东、江苏、山东、浙江、上海、福建6个省级区域,且数量呈递减态势。

并且其与人均GDP的关系十分显著。原因在于,当高技术产业研发与制造综合发展水平较低时,两者耦合协调度也很低,这与高技术产业本身对于省域经济发展的贡献度有关,高技术产业发展总体水平不高,对省域经济增长的贡献非常有限,甚至由于高技术产业在发展初期投入较多,同时面临区域产业转型升级瓶颈,反而会对人均GDP产生一定的负向作用;当高技术产业研发和制造耦合协调度D值超过极值点,从低度耦合阶段迈入中度耦合阶段后,两者的耦合协调程度对人均GDP便呈现出正向影响,协调度越高经济发展水平也越高。在此,将D值高于0.248视为两者趋向依存,而将D值低于0.248视为两者趋向分离。在2001年、2005年、2010年、2015年4个截面年份始终保持高技术产业研发与制造趋向依存关系的只有广东、江苏、山东、浙江、上海、福建6个省级区域,且数量呈递减态势。

3.3.2 省域耦合协调度

(1)整体耦合协调度。从耦合协调度阶段划分(见表1)及各阶段省域数量年度变化(见表4)可以看出,虽然中度耦合协调阶段省域数量有所减少、高度耦合协调阶段省域数量有所增加,但总体上高度和中度省域总数明显“缩水”,而处于低度耦合协调阶段的省域占据绝对优势,且数量呈增长趋势。2001年和2015年耦合协调度对比(见图5)也清晰地显示出相当数量省域耦合协调度在大幅降低。这些都说明,随着时间的推移,中国省域高技术产业研发与制造的关系不但没有更加趋向于依存,反而表现出趋向于分离的倾向。2015年中国内地30个省域中有26个处于低度耦合阶段,暂时还未有省域处于极度耦合阶段。耦合协调度总体偏低表明中国省域研发与制造尚未形成良性互动耦合关系,这也更加明确论证了在高技术产业发展过程中我国并未特别注重高技术产业研发环节和制造环节的协调性,研发与制造分散布局的区位导向问题仍然十分突出。

图4 2001-2015年省域高技术产业研发与制造耦合协调度阶段演化

从空间特征上看,中国东部省域耦合协调度整体上高出西部省域很多,区域上始终保持着很大的差距;高技术产业研发与制造耦合度较高省市几乎全位于东部地区,中部地区省域排名整体处于中间位置,最后几名省域几乎都属于西部地区,东西部差距十分明显,这种现象也与我国高技术产业区域分布与区域经济发展程度现状相一致。由于在此测度的分离与依存是高技术产业研发系统与制造系统在省域空间范围内的空间关系,某一省域高技术产业研发与制造耦合协调度会受到来自邻省域的影响。因此,采用Moran′s I指数对省域耦合协调度进行全局空间相关性分析发现,研发与制造耦合协调度集聚作用较为显著。其中,福建、上海、浙江呈现高高集聚特征;京津冀地区空间相关性并不显著;西三角地区则以四川为中心呈现高低集聚特征,见图5。

(2)重点省域耦合协调度。具体到中国经济发展三大重心区域,对广东、上海、江苏、浙江、北京、天津、山东7个省域重点进行分析。广东15年间一直处于高度耦合阶段(Ⅲ),江苏从2007年开始,也迈入高度耦合阶段(Ⅲ);浙江和山东15年间均属于中度耦合协调阶段(Ⅱ);上海2012年之前均为中度耦合阶段(Ⅱ),之后跌至低度耦合阶段(Ⅰ);北京在2001年、2002年两个年份处于中度耦合阶段,之后常年保持在低度耦合阶段(Ⅰ);天津在2002年、2004年、2005年、2006年、2007年处在中度耦合阶段(Ⅱ),其它年份为低度耦合阶段(Ⅰ)。图6清晰地反映出2001—2015年7个省域高技术产业研发与制造耦合协调度演化趋势,除广东始终保持较高且上行的耦合协调态势外,其它省域近年来均出现下滑态势,在一定程度上表明广东拥有强劲的制造业发展势头和旺盛的创新活力。

图5 2001年与2015年各省域高技术产业研发与制造耦合协调度对比

从中可见,广东一致占据绝对优势,2001-2015年高技术产业耦合协调度保持首位,说明该省域研发系统与制造系统已经形成良性互动机制,两者相互促进、协同发展,这既与广东“发展高端制造业”政策导向相契合,也与广东综合经济实力排名相符,2016年广东省GDP达到79 512.05亿元,位居全国第一位。

江苏在广东之后,排名第二,总体呈上升趋势,江苏省耦合协调度提升迅速,在2003年便已赶超上海跃居第二。江苏本身制造基础深厚,又搭上上海研发溢出效应的“便车”,承接来自上海的制造业,研发与制造逐渐磨合协调,使得江苏两系统耦合协调度日益紧密。

图6 重点省域2001-2015年高技术产业研发与制造耦合协调度

上海、浙江、山东处于中间位置,在低度耦合协调阶段和中度耦合协调阶段徘徊。上海耦合协调度15年间有明显下降,2001年、2002年上海高技术产业研发与制造耦合协调度仅次于广东,到2015年却被多省超越,耦合协调度停留在低水平第一阶段。近年来,上海将重心放在打造全球科技创新中心上,并不注重研发与制造协调,制造外迁导致耦合协调度明显“缩水”,但是上海经济水平并未受到明显影响。原因在于,长三角地区整体交互协同作用显著,上海本身制造业迁出至江苏和浙江,但由于在地理位置上与两省邻接,在长三角这一更大区域范围内维持了研发与制造的相对平衡。浙江和山东分别于2008年、2010年耦合协调度赶超上海,始终保持稳定态势。原因在于,浙江和山东本身具有良好的制造创新氛围,两省制造基础与广东和江苏相比确有不足,但综合而言,经济实力、人力资源、基础设施、科教资源和良好的区位优势都有效促进了高技术产业迅速发展,使得两省高技术产业研发与制造迈入中度耦合协调阶段。

北京、天津高技术产业研发与制造总体耦合协调水平低于广东、江苏、上海、浙江等省域,甚至不敌山东。近年来,北京、天津耦合协调度呈逐步下降趋势,而河北比较稳定,近3年来略有上升趋势。原因在于,区域间存在着一定的空间联系,北京和天津部分制造业迁至河北,河北又受到京津研发的辐射。但北京、天津、河北耦合协调度发展水平不高,表明三者在区域发展上联系并不紧密,虽然一直提倡共生发展模式,但并未完全发挥协同作用优势,研发和制造活力也不强,从而影响了总体耦合协调水平。

本研究基于省域这一特定空间单元,对高技术产业研发与制造进行耦合评价,得出以下结论:①高技术产业研发与制造综合发展水平整体不高,大多数省域高技术产业发展大都处于初步阶段。其中,制造超前型区域发展类型较多。目前,从各省域看,制造环节仍是高技术产业的基础;②中国高技术产业研发与制造耦合协调度总体偏低,大多数省域还处于低度耦合阶段,说明受研发与制造分散布局的传统区位观影响,研发与制造分离状态比较普遍,两者间的空间依存关系并未引起重视;③耦合协调度较高省域,高技术产业研发与制造两系统综合发展水平也往往比较高,雄厚的制造基础能够引发强大的区域创新实力,或者说,活跃的研发能力来源于坚实的制造基础;④创新能力强的省域未必拥有持续制造活力,制造弱而研发强的省域最终会趋于一致,薄弱的制造能力最终会削弱研发能力。另外,空间相邻省份会受到邻近省域的影响。例如,虽然上海制造业外迁,但由于其与江苏、浙江的空间联系非常紧密,在一定程度上保持了制造与研发的区位邻近性。总体来说,高技术产业研发与制造耦合关系鲜明地呈现出“依存”优于“分离”的局面,研发与制造相互依存省份基本上都保持着实体经济繁荣发展态势。据此,本研究得出如下政策启示:研发与制造应是相互依存、协同发展关系,脱离研发谈制造与脱离制造谈研发都是不科学的,不同类型省域在发展高技术产业时应对两者政策进行引导与平衡,研发超前型省域要兼顾制造的基础地位,积极引入制造环节;制造超前型省域要重视研发对制造的推动作用,有效激发研发活动。此外,地理位置邻近也会形成集聚效应,强化研发与制造的关系。因此,各省在制定政策时需要考虑周边省份的实际情况,加强区域协作,综合考虑研发与制造功能布局。如果周边是研发功能强大省份在政策上应向配套制造功能倾斜;若邻省以制造功能为主,则应在自身优势基础上定位产业方向,规划主体功能。未来研究既可聚焦到城市层面,又可具体到细分行业,对研发与制造系统耦合进行深入探讨。

参考文献:

[1] 李小建. 公司地理论[M]. 北京:科学出版社, 2002.

[2] PISANO, GARY P. AND SHIH, et al.Producing prosperity: why America needs a manufacturing renaissance[M].Boston, Mass. Harvard Business Press,2012.

[3] PERRY M J. Manufacturing′s declining share of GDP is a global phenomenon, and it′s something to celebrate[EB/OL].The U.S. Chamber of Commerce Foundation's General Foundation, March 22nd, 2012. https://www.uschamberfoundation.org/blog/ post/manufacturing-s-declining-share-gdp-global-phenomenon-and-it-s-something-celebrate/ 34261.

[4] SMIL,VACLAV. Made in the USA: the rise and retreat of American manufacturing[M].the MIT Press,Cambridge, Massachusetts, 2013.

[5] ELKUS, RICHARD. Winner take all: how competitiveness shapes the fate of nations[M].Basic Books,New York,2008.

[6] DUESTERBERG,THOMAS J,PREEG,et al.U.S. Manufacturing: the engine for growth in a global economy[M].Praeger,2003.

[7] THE MANUFACTURING INSTITUTE(MI.).The facts about modern manufacturing[EB/OL].2009.http://www.themanufacturinginstitute.org/~/media/D45D1F9EE65C4 5B7BD17A8DB15AC00EC/2009_Facts_About_Modern_Manufacturing.pdf.

[8] KETOKIVI, MIKKO. When does co-location of manufacturing and R&D matter[R].The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki,2006.

[9] MIKAEL GNOSPELIUS, LOUISE HORNBERG. Co-location of R&D and production the benefits of cross-functional communication[EB/OL].2015.http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:931174/FULLTEXT01.pdf.

[10] INGE IVARSSON,CLAES ALVSTAM, JAN-ERIK VAHLNE. Global technology development by colocating R&D and manufacturing: the case of Swedish manufacturing MNEs[J]. Industrial and Corporate Change, 2017,26(1):149-168.

[11] GIULIO BUCIUNI,VLADI FINOTTO.Innovation in global value chains: co-location of production and development in italian low-tech industries[J]. Regional Studies, 2016, 50(12): 2010-2023.

[12] 黄犚,陈文山,韦东.基于创新的优势制造业选择及优化路径研究[J].科技进步与对策,2012(20):76-79.

[13] 聂清. 生产者服务业与制造业关联效应研究[J]. 国际商务研究, 2006, 27(1):6-12.

[14] 吕铁. 生产者服务业与制造业互动发展——来自投入产出表的分析[J]. 中国经济问题, 2007(2):59-64.

[15] 陈伟达, 冯小康. 生产者服务业与制造业的互动演化研究——基于我国投入产出表的实证分析[J]. 华东经济管理, 2010(1):54-59.

[16] 魏江, 周丹. 生产性服务业与制造业融合互动发展: 以浙江省为例[M]. 北京:科学出版社, 2011.

[17] 乔均, 金汉信, 陶经辉. 生产性服务业与制造业互动发展研究——1997-2007年江苏省投入产出表的实证分析[J]. 南京社会科学, 2012(3):20-28.

[18] 谭洪波. 生产者服务业与制造业的空间集聚:基于贸易成本的研究[J]. 世界经济, 2015(3):171-192.

[19] 黄永春, 郑江淮, 杨以文,等. 中国“去工业化”与美国“再工业化”冲突之谜解析——来自服务业与制造业交互外部性的分析[J]. 中国工业经济, 2013(3):7-19.

[20] 朱彦刚,贺灿飞,刘作丽. 跨国公司的功能区位选择与城市功能专业化研究[J]. 中国软科学,2010(11):98-109.

[21] 贺灿飞,肖晓俊.跨国公司功能区位实证研究[J].地理学报,2011(12):1669-1681.

[22] 王俊松,颜燕.在华跨国公司功能区位的时空演化研究[J].地理科学,2016(3):352-358.

[23] 刘作丽, 贺灿飞. 集聚经济、制度约束与汽车产业跨国公司在华功能区位[J]. 地理研究, 2011(9):1606-1620.

[24] 徐康宁,陈健.跨国公司价值链的区位选择及其决定因素[J].经济研究,2008(3):138-149.

[25] 陈健. 跨国公司全球价值链、区位分布及其影响因素研究[J]. 国际贸易问题, 2010(12):102-107.

[26] 周小燕.公司价值链区位选择及其影响因素——基于我国制造类上市公司的实证研究[D].广州:暨南大学,2014.

[27] PEDER VENG S BER,BRIAN VEJRUM W HRENS,高晓彬. 跨国公司在新兴市场的制造与研发:一地?还是异地[J]. 创新与创业管理, 2011(1):26-35.

[28] 何向武, 周文泳. 区域高技术产业创新生态系统协同性分类评价[J]. 科学学研究, 2018(3):159-167.

(责任编辑:王敬敏)