世界经济发展经验表明,经济发展是一个伴随科技革命和产业演进的过程,当前正是由第三次科技革命主导的新兴产业发展的黄金时期,能否把握机遇、正确引导新兴产业发展事关一个地区、一个国家未来几年甚至是几十年的发展空间和竞争力。

创新是推动新兴产业发展的核心要素,而产业集聚又能加速知识和技术在区域内碰撞交流,提升区域创新活力。自2009年新兴产业提出以来,各级政府在促进创新和推动产业集聚方面做了大量工作。据WIND资讯统计,我国R&D投入由2007年的21 124 560.50万元逐年增长,2016年年底已达到82 894 632.00万元,年均增长率达29.24%。同时,国家发改委、财政部于2012年联合出台了《关于推进战略性新兴产业集聚发展试点工作的指导意见》,鼓励各地区推动新兴产业集聚发展,且将江苏、安徽、湖北、广东列为试点省份,至2017年已累计公布了46个创新型产业集聚试点区。虽然各项工作取得实质性进展,但是,创新要素投入和产业集聚对新兴产业的作用机制是否具有空间相关性呢?相邻区域之间如何合作才能使要素投入得到最有效的利用?综上,本文拟构建空间计量模型,基于创新要素和产业集聚效应双重视角,深入探究新兴产业发展的空间效应,以期为新兴产业相关政策制定提供参考。

新兴产业发展的关键在于技术创新,区域获得技术创新的途径主要有3种:自主创新、技术购买、合作学习,产生溢出效应。新增长理论认为经济发展的核心作用力在于内部力量即内生技术进步,而非外部力量即外生技术变化。利用内生技术进步模型解释经济增长的先驱是阿罗,阿罗[1]认为资本投入和厂商所生产的知识能够产生溢出效应,提高全社会生产效率,同时,其它地区也可以通过与产生溢出效应的主体合作学习来提高自身生产效率。随后,罗默[2]沿用阿罗的资本投入溢出效应即外部性观点,着重考察了知识溢出效应,并认为任何厂商的知识产出都能产生溢出效应,能够对整个宏观经济产生影响。在阿罗利用知识和投资的外部性解释经济增长之后,卢卡斯提出了人力资本溢出模型,即具有较高人力资本的区域对周围地区的生产效率也会有提升作用。学术界在利用卢卡斯模型进行相关研究时,大多倾向于将该人力资本概念定义为受过高等教育的人,认为技能型、知识性人才才是推动经济增长的动力。由阿罗、罗默、卢卡斯的经济学模型可知,地区应该重视知识外溢、创新型人力资本投入、技术研发,掌握区域经济发展主动权,而不能完全通过引进购买外部经济体的技术创新成果推动经济增长。

在20世纪80年代新增长理论快速发展的同期,学者们对集聚效应推动经济增长的认知也系统化发展为产业集群理论,产业集群理论除强调要素集聚所产生的规模经济、外部经济外,也强调产业集群推动区域创新体系的形成。Marshall[3]从技术角度提出了产业集群对技术进步促进作用的经典理论,即产业集群能够为集聚区内企业带来3个显著优势:距离优势(靠近市场)、资源优势(劳动力资源共享)、技术优势(技术传播更为高效)。梅拉特[4]认为创新环境是一种区域性网络结构,产业集聚推动网络形成,在这种创新网络中企业之间相互学习与合作,进而推动技术创新。这些经典理论是现在学术界开展产业集群推动技术创新相关研究最为普遍的理论依据。

由新增长理论和产业集群理论的演化过程可知,两者交叉融合,相互促进,能够从不同角度对区域经济增长和产业发展作出一定解释,但是,均未涉及要素的空间流动,无法解释经济活动集聚带来的外部效应和规模经济效应的空间作用机制,随后,以经济集聚产生的规模效应与距离带来的运输费用之间的权衡关系为基础的新经济地理学应运而生。然而,新经济地理学对区域集聚效应的空间作用解释过于抽象,潜在假设为经济集聚只能为区域内企业带来福利,“距离的专制”使得远离集聚区的企业无法享受这样的福利[5]。空间计量经济学则从不同视角认识和解读空间距离问题,在样本存在空间相关性的假设之下,在计量模型之中引入空间权重矩阵,模型中空间权重矩阵的加入能够在一定程度上反映经济集聚空间扩散性和随距离衰减的特征,可以更加合理地解释要素集聚对经济增长的作用机制,以及其它区域经济集聚对当地产业发展、经济增长的影响。

综上所述,创新推动产业发展、产业发展促使产业集聚、集聚进一步推动区域创新,而由于要素的空间流动,区域内生产要素对区域外产业发展亦有重要作用。因此,本文基于创新要素和集聚效应双重视角探索新兴产业的空间效应具有重要的理论意义和实践价值。

虽然新兴产业概念提出的时间有限,但由于其对我国产业结构转型升级、社会经济可持续发展的重要性,在上述理论支撑下,众多学者进行了深入研究。

产业集聚与创新相互促进,同为新兴产业发展的重要推动因素。在产业集聚层面,刘艳[6]、吕岩威[7]分别以EG指数和随机前沿生产函数实证研究了集聚效应对战略性新兴产业发展的显著正向作用。赵玉林[8]则采用光谷生物城进行案例分析,证实了这一观点;在创新要素投入层面,李奎[9]基于创新双螺旋模型提出人才和资金是战略性新兴产业发展不可或缺的两大创新要素。肖兴志[10]、徐枫[11]、逯东[12]、伍健等[13]通过对传统产业或国有企业与战略性新兴产业的实证分析,发现新生企业的创新活动能够推动传统企业或国有企业进行技术创新,因此,均认为政府创新资金或政府补贴应该重点向新兴产业企业倾斜,才能更有效地促进社会经济发展。

在新兴产业溢出效应层面,尹中生[14]通过建立GLS模型验证了产业集聚通过创新和溢出效应提高新兴产业的生产效率、促进产业发展;刘建民[15]、任志成[16]通过建立空间计量模型实证分析发现,战略性新兴产业企业的劳动力投入、企业资金投入、产业集聚具有显著的正向溢出效应;熊勇清[17]、李少林[18]从产业宏观层面证实了战略性新兴产业对传统产业有显著正向溢出效应;曹勇(2016)从企业微观层面研究证实开放式创新环境可有效增强知识溢出创新,提升产业创新绩效。

上述文献基本都是基于创新要素或者产业集聚单一层面研究其对新兴产业发展的作用机制,但是,综合新增长理论和产业集聚理论发展过程可知,内生技术进步与集聚效应相辅相成、相互促进,要素投入带来的内生技术进步能够推动区域内产业集聚,同时,产业集聚使得企业之间合作交流更为高效,进而提升区域创新效率,推动技术进步。因而,单一视角会忽略指标之间的关联关系。因此,本文利用广东省21个地市新兴产业数据,基于创新要素和集聚效应双重视角,同时考虑要素的空间流动,利用空间杜宾模型,考察两类要素对区域新兴产业发展的直接影响和对相邻地区的溢出效应。

国家发改委、财政部于2012年年底联合出台《关于推进区域战略性新兴产业集聚发展试点工作的指导意见》,认定了5个中东部试点省份,广东省是其中之一。2017年12月最新公布的第三批29个创新型产业集群名单中,广东省占据5个,比例居首位,而2014年第一批和第二批名单中分别仅有2个和1个,说明近年广东在推动新兴产业集群发展方面取得了实质性进展。同时,在要素投入层面,近5年广东省研发经费投入以每年13%的速度增长,研发经费投入规模和省内科技企业孵化器数量于2016年跃居全国首位,而科技研发人员规模则长期位居全国榜首,科技创新极具代表性。因此,本文以广东省21个地级市2011—2015年新兴产业面板数据为例,利用空间杜宾模型研究集聚效应和创新要素即R&D投入强度、研发效率、科研机构比重对新兴产业发展的直接影响和溢出效应,数据均来源于广东省统计年鉴,统计口径一致,具有较强的权威性和可比性。

本文构建以创新要素即R&D投入强度、研发效率、科研机构比重和新兴产业集聚指数为解释变量,以区域新兴产业发展水平指标为被解释变量的分析框架,并将所有变量进行量化。

2.2.1 解释变量

(1)集聚效应。关于区域产业集聚的测度方法较多,其中,较常见的几个指标为行业集中度、赫芬达尔—赫希曼指数、EG指数,但是,分别具有“主观性”、忽视空间相关性、忽略企业规模差异等缺点。区位商指数则在衡量区域产业部门专业化程度的同时又考虑了要素的空间分布情况,因此,本文采用区位商指数测度产业集聚程度。

x1ij为i市t期新兴产业集聚指数,该指数越大,说明产业集聚程度越高,若小于等于1则表示该区域内该产业为自给性部门,大于1则为专业化部门。计算公式如下:

xif=(ci/Ci)/(di/Di)

其中,ci为i市新兴产业产值,Ci为i市产业总产值,di为全省新兴产业产值,Di为全省产业总产值。

(2)创新要素。创新要素是指创新必须具有的实质或本质组成部分,具体包括人才、资本、技术、管理等要素。学者们在进行创新要素指标选取时,也大都以这4个要素为基础。在人才资本等要素投入层面,任志成采用研发经费投入量和研发人员数衡量区域投入力度;戴小勇[19]、赵玮[20]则采用R&D投入衡量创新投入力度。但是,根据边际要素递减规律可知,要素投入并非越多越好,不同区域应依据自身发展实际确定合理投入水平,采用绝对值进行估计可能有所偏差。董明放、韩先锋[21]则采用研发投入占主营业务收入的比重表示研发投入力度。本文亦将此指标作为地区创新要素指标之一。同时,创新型人才绝对量并不能完全代表一个地区的创新效应,研发人员冗余而创新产出太低属于资源浪费,因此,本文采用研发人员人均专利量衡量地区创新效率,用该指标替代人才、技术等要素。人才、资金、技术是产业发展的源泉,其则是助推器,技术扩散是一个涉及科技与经济活动的复杂过程,扩散速度很大程度上依赖政府的信息服务。技术推广等服务很重要,落后地区的技术扩散离不开政府引导。曾刚[22]从地理角度论述了技术扩散理论,其认为技术扩散是技术在空间上的转移,是新技术发源地科研机构等供方与公司即新技术受方之间的交流过程。因此,本文采用政府主导的科研机构数占企业总数的比重作为一项管理层面的创新要素指标。x2if、x3if、x4if为创新要素相关的3个指标,其中,x2if为i市t期R&D投入强度,该值为R&D投入占该市GDP比重;x3if为i市t期研发效率,该值为t年该市专利总数与R&D从业人数比重;x4if为i市t期科研机构占比,该值为该市政府主导的科研机构总数与企业总数的比重。

2.2.2 被解释变量

新兴产业应具有“全局性、长远性、导向性、动态性”等特征,应坚持“供给创新、需求引领、产业集聚、人才兴业”等原则。波特认为决定产业竞争力最直接的四大因素为:生产要素、需求条件、企业战略、同业竞争。目前,我国学者大多从产业和科技两大层面考察新兴产业,产业层面即新兴产业应具有较强的产业带动性,能够发挥支柱型作用,推动产业结构优化升级。科技层面即以创新为核心,把握产业发展所需的核心技术。但是,在我国目前新常态背景下,新兴产业在追求高速发展时,更应该坚持绿色发展,坚持低耗能、低污染、可持续发展之路。贺正楚、吴艳(2011)在构建新兴产业发展测度指标时纳入了资源和环境指标。因此,本文在借鉴波特“产业竞争力理论”的同时,将环境因素纳入测度指标中,基于市场、科技、空间、环保四大层面构建新兴产业发展水平评价体系。利用SPSS进行因子分析,得出21个地市的新兴产业发展水平,测度结果见表1。

(1)市场因素:新兴产业增加值、市场占有率——区域新兴产业销售收入占全省新兴产业主营业务收入比重、新兴产业就业吸纳率指数——(某市新兴产业从业人员总数/地区劳动力供给总量)/(全省新兴产业从业人员数/全省劳动力供给总量)。

(2)科技因素:R&D强度、专利密集度——专利授权总量/R&D从业人员数、研发投资力度——区域研发固定资产投资/固定资产总投资、研发机构占比——政府主导的研发机构数/企业数。

(3)空间因素:区位商——(某市新兴产业产值/该市工业总产值)/(全省新兴产业产值/全省工业总产值)。

(4)环保因素:单位能耗增速——单位新兴产业工业增加值耗能增长速度、污染处理力度——新兴产业污水处理率。

表1 广东21地市新兴产业发展水平测度结果

由表1测度结果可见,深圳、广州、佛山、东莞4个城市新兴产业发展水平稳居前4位,深圳发展水平提升速度高居首位,广州、佛山、东莞则稳中有升,其它城市发展水平波动较明显。制定合理高效的政策,以广深等创新城市为纽带带动周边城市发展对于推动广东省新兴产业发展极具意义,而前提是必须探明新兴产业发展的空间相关关系。

关于溢出效应的度量,最广泛使用的就是空间计量模型。空间计量模型主要包括3类:空间滞后模型(SLM)、空间误差模型(SEM)、空间杜宾模型(SDM),前两类模型为基础模型,空间杜宾模型是在两类基础模型之后逐渐发展而来的。

空间杜宾模型是空间滞后模型和空间误差模型的拓展形式,该模型既考虑了因变量的空间相关性,又考虑了自变量的空间自相关性,模型形式较空间误差模型和空间滞后模型最显著的区别是包含了两个空间权重矩阵,其模型形式为:y=λW1y+Xβ1+W2Xβ2+ε,W1、W2分别为因变量和自变量的空间相关关系,两者可设相同也可设不同,是外生变量的空间自相关系数,ε是满足独立正态分布的随机扰动项。

在模型选择上,学者们由于各自研究目的和研究对象的区别,所选模型亦不同。大多数学者进行溢出效应相关研究时采用空间滞后模型或空间杜宾模型。马卫[23]采用空间杜宾模型证实了交通基础设施显著的空间溢出效应,白俊红[24]结合空间误差模型和空间杜宾模型证实了知识的空间溢出效应。本文在考虑3类模型各自相似与差异的基础上,结合数据进行了相关检验,检验结果表明数据既存在空间误差也存在空间滞后,因此,最终采用空间杜宾模型作为基本研究模型。

经检验,本文研究指标呈现指数增长形式,借鉴LeSage & Pace[25]在利用偏微分方法进行效应分解时构建的空间杜宾模型,最终取对数形式建立空间杜宾模型:

Lnyit=α0+λWlnyit+βlnx1it+β2lnx2it+β3lnx3it+β4lnx4it+δWX+εit

其中,x1it为i市t期新兴产业集聚指数,x2it为i市t期R&D投入强度,x3it为i市t期研发效率,x4it为i市t期研发机构占比;yit为i市t期新兴产业发展水平指数。

LeSage & Pace(2009)提出利用偏微分法将总效应分解为直接效应和间接效应。其中,直接效应是指解释变量对被解释变量的区域内溢出,间接效应是指解释变量对被解释变量的区域间溢出,总效应是指解释变量对被解释变量总体的空间溢出。此后,众多学者以此为基础根据自身研究目的进行了相应修改[26]。

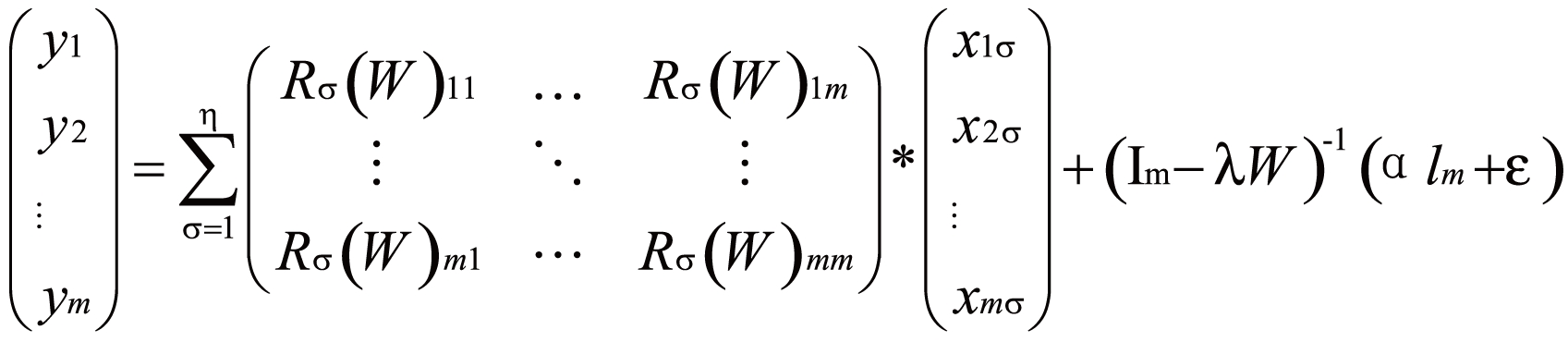

综上,本文按照Lesage&Pace(2009)提出的思路运用空间回归模型中的偏微分方法,对空间杜宾模型结果进行计算,量化区位商、R&D投入力度、研发效率、技术扩散率4个指标对地区新兴产业发展的作用以及对周边相邻地市的溢出、虹吸效应。 将空间杜宾模型进行简单移项,可得效应分解表达式如下:

(Im-λW)y=αlm+Xy+WXδ+ε

其中,Im为单位矩阵,σ为自变量个数,Xσ为各个自变量,其中,σ=1、2…q,令Rσ(W)=(Im-λW)-1(Imyσ+Wδσ),得到:

其中,![]() 代表第j城市的第σ指标对第i城市新兴产业发展水平的间接影响,

代表第j城市的第σ指标对第i城市新兴产业发展水平的间接影响,![]() 代表第i城市的第σ指标对第i城市新兴产业发展水平的直接影响;每个指标的总效益为间接效应和直接效应之和。

代表第i城市的第σ指标对第i城市新兴产业发展水平的直接影响;每个指标的总效益为间接效应和直接效应之和。

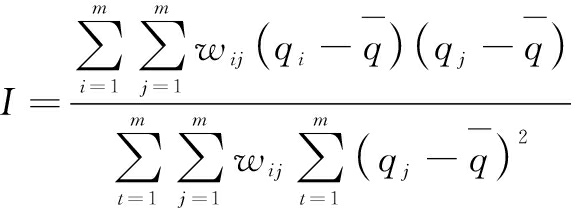

研究样本存在空间自相关性是使用空间计量模型的前提,空间自相关性检验所采用的指标有多种,本文采用通常的Moran'I指数对广东省地级市新兴产业发展水平进行区域相关性检验。

其中,m 为研究地级市的个数,wij为空间权重矩阵,q 为观测值,moran'I指数越大,空间相关性越强。Moran'I的取值范围为[-1,1],I值越接近于1,正向相关性越强,越接近-1,负向相关性越强,I值越接近于0,相关性越弱,I值为0时,表明无空间自相关性。

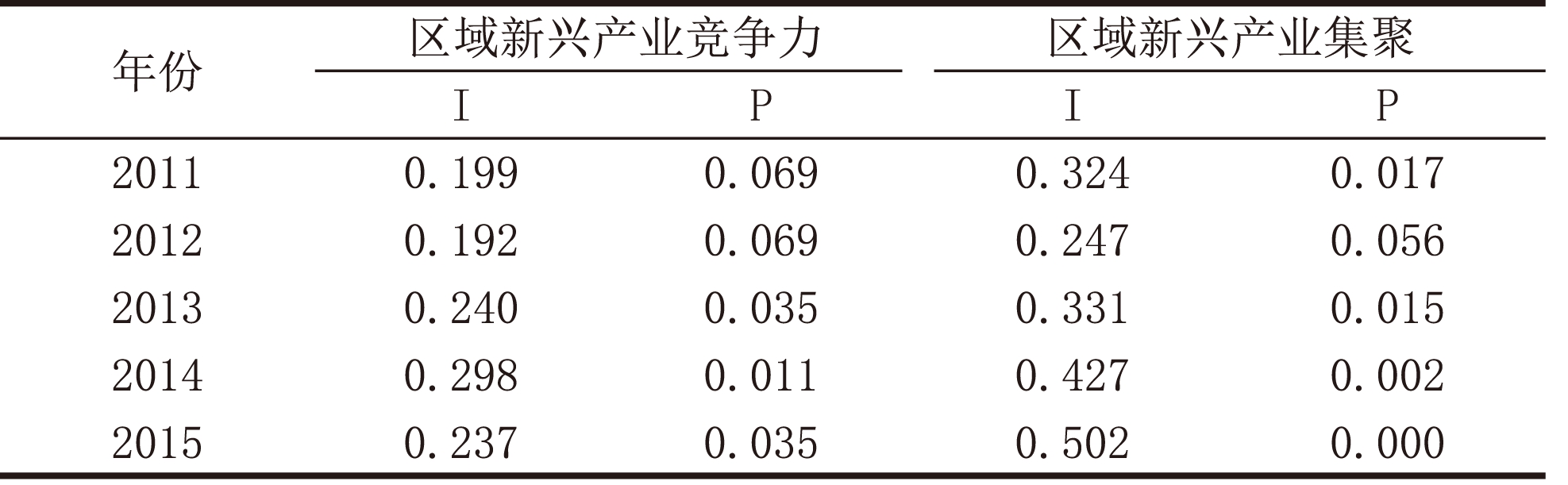

基于上述理论基础,本文采用莫兰指数、运用stata12.0对广东省21个地市2011-2015年新兴产业发展水平和新兴产业集聚指标分别进行空间自相关性检验,结果见表2。 广东省2011-2015年新兴产业竞争力和产业集聚水平两大指标的莫兰指数P值均通过了显著性检验,且为正值,说明广东省新兴产业整体上存在显著的空间正相关性。同时,除个别年份外,莫兰指数值总体上呈现增长趋势,表明广东省新兴产业发展水平和新兴产业集聚的空间相关性逐年增强。

表2 广东省21地市新兴产业竞争力与新兴产业集聚莫兰指数

在空间经济计量研究中,空间效应的度量一般遵循“距离衰减”原则,研究样本的空间越近,其空间相关关系越密切。基于该原则构造的空间权重矩阵一般分为两类,即基于空间邻接关系的空间邻接矩阵和基于地理距离的空间核函数权重矩阵。空间邻接矩阵有“车相邻”、“象相邻”、“后相邻”等多种形式,较为简单易行,应用较空间核函数权重矩阵更为广泛。本文采用通用的“车相邻”方式定义空间权重矩阵,即区域间有共同边界,则记wij=1,若无相邻边,则记wij=0。

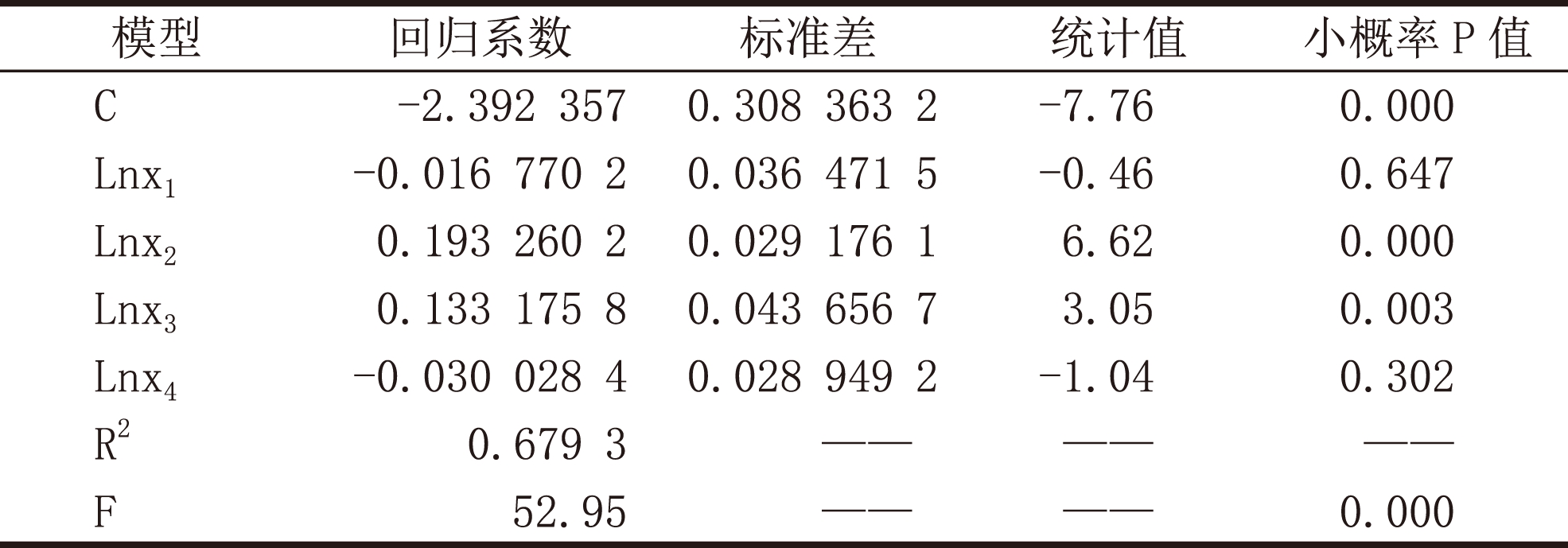

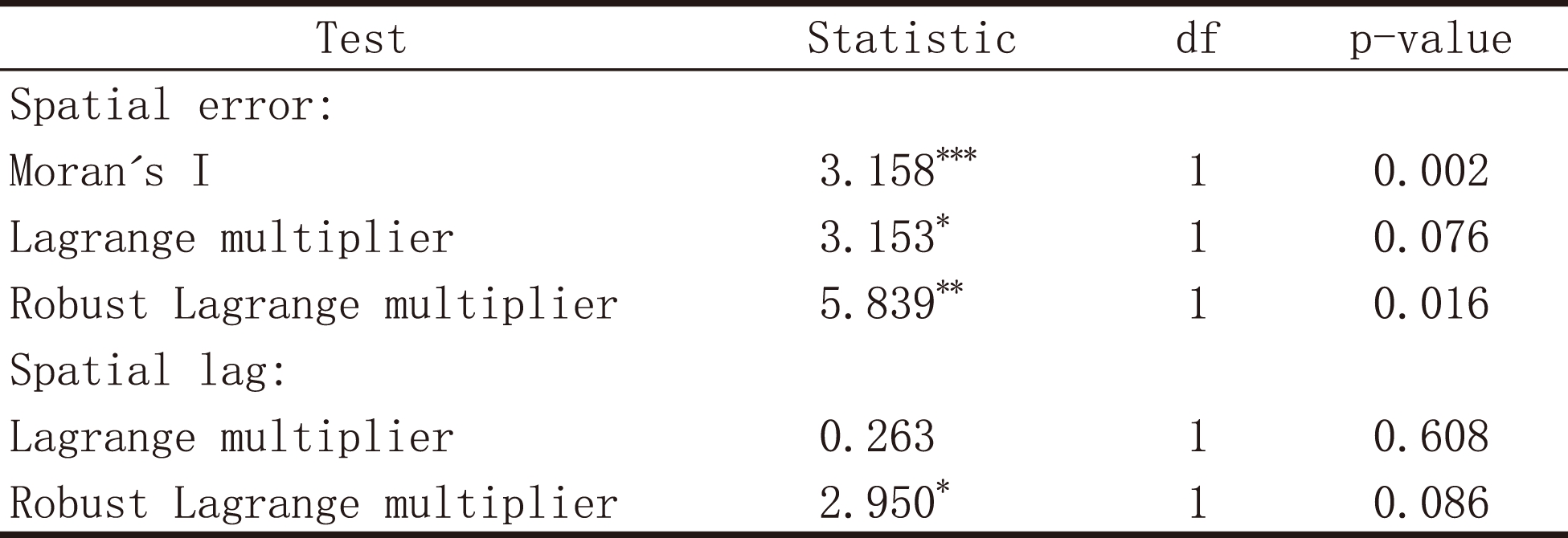

前文已经验证了广东省新兴产业发展水平存在明显的空间自相关性,为了进一步说明引入空间计量模型分析其影响的必要性,本文先对面板数据进行最小二乘法(OLS)估计,再对最小二乘法模型进行空间依赖性检验,OLS回归结果和OLS模型的空间依赖性检验结果见表3和表4。

表3 最小二乘法(OLS)估计结果

表4 OLS模型空间依赖性检验结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下通过显著性检验,下同

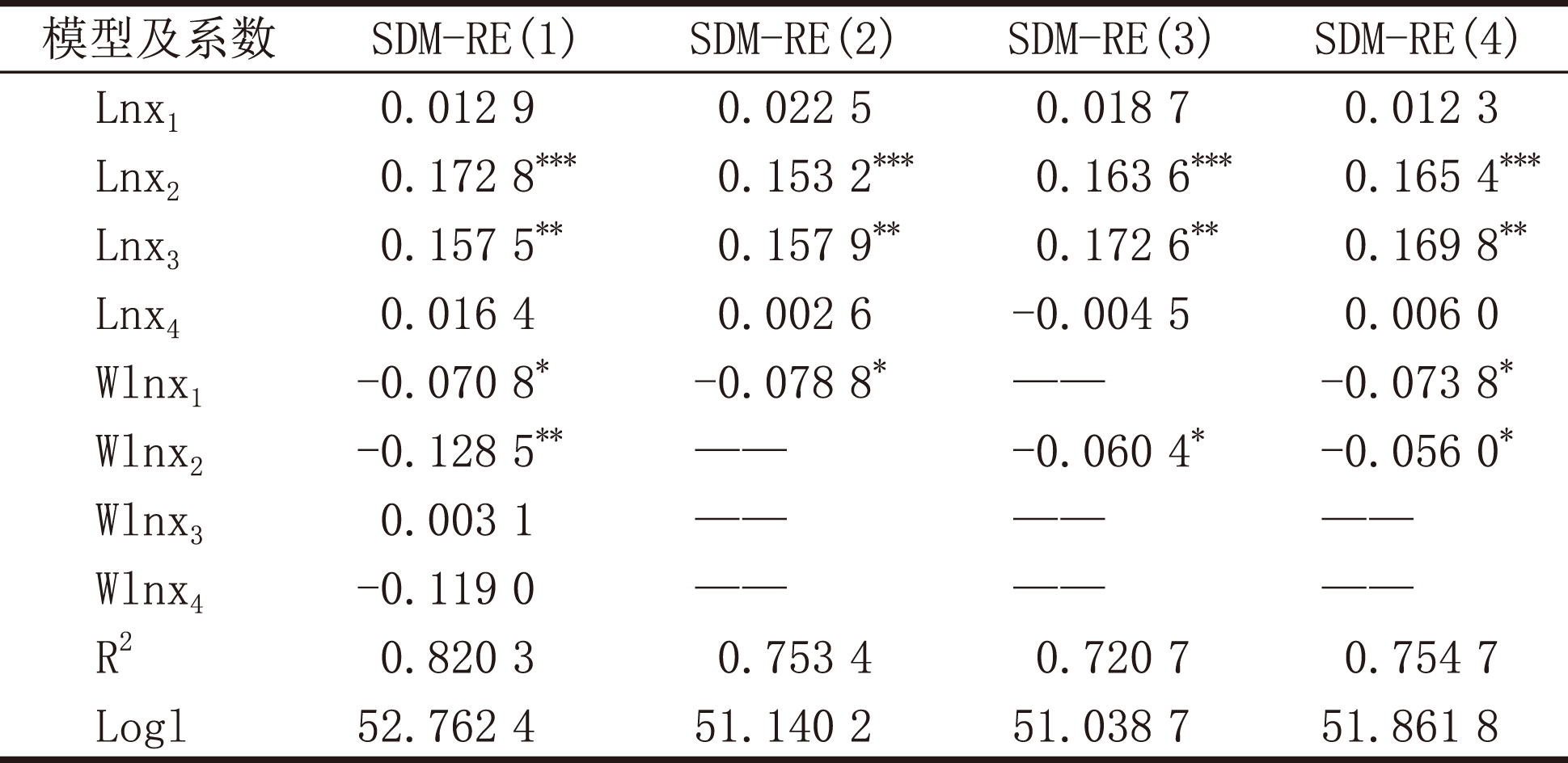

从表3可以看出,在利用OLS模型对广东省地级市的新兴产业发展水平进行拟合时,拟合优度为0.679 3,但是,R&D投入和技术扩散率两个因变量未能通过显著性检验,说明利用OLS模型对该面板数据进行回归时存在明显误差。针对该回归结果,本文再次对OLS回归模型进行检验,结果见表4。表4结果显示,针对空间误差的3个检验都拒绝了无空间自相关的假设,针对空间滞后模型的检验有一个拒绝了无空间自相关的原假设,该检验结果表明所使用的面板数据既存在空间误差项,又存在空间滞后项。因此,可以判断空间混合杜宾模型相较空间误差模型和空间滞后模型更为合适。为确定使用固定效应空间杜宾模型和随机效应空间杜宾模型,本文进一步进行Hausman检验,检验值为-20.85,不能拒绝随机效应的原假设。因此,本文采用随机效应空间杜宾模型做了进一步回归。尽管利用偏微分方法可以将空间杜宾模型的结果分解为直接效应、间接效应和总效应,所使用模型的回归结果似乎并不重要,但是,进行分解的前提是所使用的模型系数正确合理,因此,应该保证所使用模型的准确性。为选择最优回归模型,本文依次进行了4个随机效应空间杜宾模型回归,并根据系数显著性和自然对数似然函数值(Logl)在不同模型之间进行选择,回归结果见表5。

表5 空间杜宾模型估计结果

由表5中模型(1)可见,虽然该模型的拟合度较其它3个模型最优,但是,lnx1、lnx2的空间滞后回归系数通过了显著性检验,即同时考虑4个自变量空间滞后的回归模型并不合理。因此,本文分别仅考虑lnx1、lnx2以及同时考虑lnx1和lnx2的空间滞后项进行随机效应空间杜宾模型回归。由模型(2)、(3)可知,lnx1和lnx2的空间滞后回归系数均能通过显著性检验,且Logl系数为正,拟合度均较好。因此,本文同时考虑lnx1和lnx2的空间滞后项进行回归,结果见模型(4),两个自变量的空间误差项同时通过了显著性检验,且拟合优度相较模型(2)、(3)更优,最终本文选择模型(4)作为基础模型,利用偏微分方法对总效应进行分解,结果见表6。

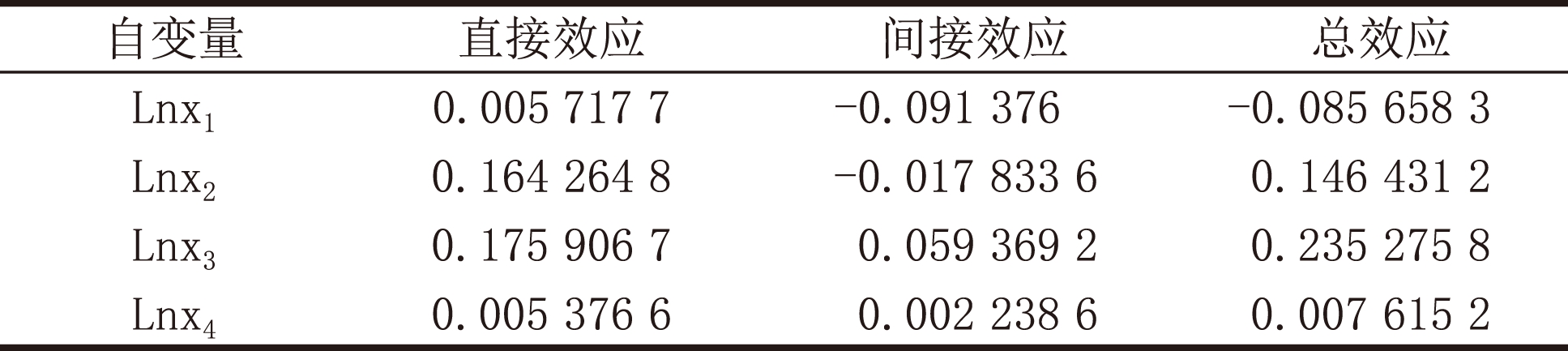

表6 自变量效应分解结果

注:x1、x2、x3、x4分别代表区位商、R&D投入强度、研发效率、研发机构占比

自变量效应分解结果反映以下几个方面内容:

(1)新兴产业集聚(x1)每提升1%,直接提升本地新兴产业竞争力0.005 7%,统计上不显著,直接效应为正,这个结果与大部分学者研究结果类似,说明产业集聚有利于提升区域新兴产业竞争力。但是,间接效应为负,说明本地市产业集聚度越高,对周边相邻地市新兴产业竞争力弱化力越强,可能是产业集聚会提升本地市产业发展所需各类条件,例如可能降低区域内产业信息搜寻成本、交易成本,对相邻区域形成虹吸效应,吸纳周边地区的人才、资金等要素。这也可能反映出广东省当前区域间新兴产业合作力度不够,提升区域间经济竞争力的能力有限。

(2)R&D投入(x2)每提升1%,直接提升本地市新兴产业竞争力0.164 2%,统计上显著,且符号为正,说明R&D投入对本地新兴产业发展具有推动作用,而且相较于其它因素,R&D投入对本区域新兴产业竞争力的提升作用最为明显,原因可能是政府R&D经费投入强度越大,对创新型人才的吸引力越强,同时对相邻区域新兴产业发展的作用为负。相邻区域的创新型人才向该区域流动,该区域创新能力进一步增强,说明高的R&D投入创造了更好的创新氛围,为新兴产业发展提供了必要条件。

(3)研发效率(x3)每提升1%,直接提升本地新兴产业竞争力0.175 9%,统计上显著。对本地市新兴产业发展具有明显推动作用,同时,间接效应为正,说明研发效率对周围相邻区域具有溢出效应,研发效率每提升1%,间接提升相邻区域新兴产业竞争力0.059 4%,研发效率越高,说明区域内平均个人研发专利越多,对新兴产业发展所需的技术供应能力越强,不同区域间同行业企业开展信息交流、资源共享,以及本区域新兴产业研发效率提升,能够对周边相邻区域新兴产业竞争力提升起到促进作用。

(4)研发机构占比(x4)每提升1%,直接推动本地新兴产业发展水平提升0.005 4%,且间接效应为正,说明研发机构占比对周围相邻区域新兴产业发展具有正向溢出效应,本区域研发机构占比越高,区域内企业越能高效获取新型技术,相邻区域亦能更加高效地吸收新技术,进而推动本区域和相邻区域新兴产业发展。

总体来看,4个要素中,研发效率和研发机构占比为正向溢出效应,而区位商和R&D投入强度对相邻区域为虹吸效应,这进一步解释了广东省新兴产业发展区域间不协调,珠三角、东翼、西翼及山区新兴产业发展区域差距很大。

本文结合已有研究建立了区域新兴产业发展水平测度指标体系,对广东省21个地级市进行了打分、排名。将新兴产业发展水平以及各地区之间的差距作实现量化分析,为广东省各地市新兴产业发展水平提供了评价依据。采用Moran'I指数检验广东省新兴产业竞争力的空间相关性特征,结果显示广东省新兴产业竞争力呈现出“高—高、低—低”的集聚现状,这与广东省产业发展不平衡、差距大的现状相吻合,珠三角地区新兴产业发展情况明显优于东翼、西翼和山区。在此基础上,通过建立空间杜宾模型着重研究创新投入涉及的三大指标和产业集聚指标对区域新兴产业发展的影响。结果表明,产业集聚、R&D投入、研发效率、研发机构占比均对区域新兴产业发展有显著推动作用,但是,产业集聚要素对新兴产业发展的推动作用明显低于R&D投入强度对新兴产业发展的推动作用,这表明目前广东省区域新兴产业发展主要还是依靠投资拉动。从间接效应来看,研发效率和研发机构占比对于区域新兴产业发展水平提升具有溢出效应,而产业集聚、R&D投入对区域新兴产业发展具有虹吸效应,广东省新兴产业布局多集中于珠三角城市,其它城市新兴产业发展水平明显落后,这与“虹吸”结果相吻合。

创新要素、产业集聚对区域新兴产业发展的效应在一定程度上解释了广东省新兴产业发展区域间差距较大的原因。为降低R&D投入和集聚效应的虹吸效应,充分发挥研发效率和研发机构占比的溢出效应,本文提出如下对策建议:

(1)区域在R&D投入和产业集聚力度上要适度,不能盲目,相邻政府之间应加强交流合作、政策互补。避免中心大城市功能过度集中,降低对周边城市的虹吸效应。

(2)区域应该正确定位,大力发展优势产业。核心城市的相邻区域,例如毗邻广深的东莞地区可以打造与广深地区新兴产业配套的产业集群,促使大湾区形成较完整的供应链,相邻区域彼此协同发展,降低集聚效应的虹吸作用;非核心区域,例如清远等粤西北地区,可以有效引进大湾区的创新科技,发展自身优势产业如特色旅游。不应盲目推动新兴产业集聚,形成不良竞争,造成资源浪费。

(3)政府牵头搭建合作交流平台,充分发挥核心城市的溢出效应。例如完善R&D从业人员激励机制,提高从业人员研发效率;推动各区域研发人员、研发机构间交流合作,相互学习,有效利用溢出效应。

由于新兴产业概念提出时间不长,各省份统计标准有些不一致,数据来源有限,本文仅采用了广东省5年的数据进行了实证分析。同时,新兴产业发展水平受诸多因素影响,因此,未来希望能够采用更加丰富的全国性样本数据,基于更多视角探索影响新兴产业发展水平的作用机制。

[1] ARROW K J.The economic implication of learning by doing[J].Review of Economic Studies, 1962, 29 :155-173.

[2] ROMER P M.Increasing returns and long-run growth[J].Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002-1037.

[3] MARSHALL A.Principles of economics[M].London: Macmillan,1920.

[4] C.COURLET B SOULAGE.Industrial dynamics and territorial space[J].Entrepreneurship & Regional Development,1995(7).

[5] 伍骏骞, 阮建青, 徐广彤.经济集聚、经济距离与农民增收:直接影响与空间溢出效应[J].经济学(季刊), 2017(1):297-320.

[6] 刘艳.中国战略性新兴产业集聚度变动的实证研究[J].上海经济研究, 2013(2):40-51.

[7] 吕岩威, 孙慧.中国战略性新兴产业技术效率及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究, 2014(1):128-143.

[8] 赵玉林, 史芬芬.中国战略性新兴产业集聚的组织效应实证分析——来自武汉·中国光谷生物城的调研[J].科学学与科学技术管理, 2012, 33(10):89-98.

[9] 李奎, 陈丽佳.基于创新双螺旋模型的战略性新兴产业促进政策体系研究[J].中国软科学, 2012(12):179-186.

[10] 肖兴志, 姜晓婧.战略性新兴产业政府创新基金投向:传统转型企业还是新生企业[J].中国工业经济, 2013(1):128-140.

[11] 徐枫, 马佳伟.基于投资者政策需求视角的中国创业投资发展影响因素研究[J].宏观经济研究, 2018(3):89-102.

[12] 逯东, 朱丽.市场化程度、战略性新兴产业政策与企业创新[J].产业经济研究, 2018(2):65-77.

[13] 伍健, 田志龙, 龙晓枫,等.战略性新兴产业中政府补贴对企业创新的影响[J].科学学研究, 2018(1):158-166.

[14] 尹中升, 孟祺.产业集聚与新兴产业成长关系研究[J].经济纵横, 2011(5):18-20+95.

[15] 刘建民, 胡小梅, 王蓓.空间效应与战略性新兴产业发展的财税政策运用——基于省域1997-2010年高技术产业数据[J].财政研究, 2013(1):62-66.

[16] 任志成.集聚、人力资本外溢与战略性新兴产业成长[J].经济问题探索, 2013(8):149-155.

[17] 熊勇清, 郭杏.战略性新兴产业对传统产业溢出效应的实证检验——基于两部门模型的多维视角分析[J].软科学, 2014, 28(10):1-5+17.

[18] 李少林.战略性新兴产业与传统产业的协同发展——基于省际空间计量模型的经验分析[J].财经问题研究, 2015(2):25-32.

[19] 戴小勇, 成力为.财政补贴政策对企业研发投入的门槛效应[J].科研管理, 2014, 35(6):68-76.

[20] 赵玮.融资约束、政府R&D资助与企业研发投入——来自中国战略性新兴产业的实证研究[J].当代财经, 2015(11):86-97.

[21] 董明放, 韩先锋.研发投入强度与战略性新兴产业绩效[J].统计研究, 2016, 33(1):45-53.

[22] 曾刚.技术扩散与区域经济发展[J].地域研究与开发, 2002, 21(3):38-41.

[23] 马卫, 曹小曙, 黄晓燕,等.丝绸之路沿线交通基础设施空间经济溢出效应测度[J].经济地理, 2018(3):21-29+71.

[24] 白俊红, 王钺, 蒋伏心,等.研发要素流动、空间知识溢出与经济增长[J].经济研究, 2017(7):109-123.

[25] LESAGE J P, R K PACE.Introduction to spatial econometrics[M].Chapman&Hall CRC Press, 2009.

[26] 刘华军, 张权, 杨骞.城镇化、空间溢出与区域经济增长——基于空间回归模型偏微分方法及中国的实证[J].农业技术经济, 2014(10):95-105.