华 锐1,2,庄子银1

(1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.湖北科技学院 数学与统计学院,湖北 咸宁 437000)

摘 要:通过改进的菲德模型,分离出研发的直接效应和溢出效应,分别讨论了研发的总效应、直接效应和溢出效应与经济增长的关系,最终识别出经济增长的动力。理论模型表明:研发的溢出效应促进经济增长,而研发的直接效应与经济增长的关系取决于在要素边际收益上研发部门与生产部门的相对大小;短期内,研发与经济增长的关系不明确,但长期看,研发驱动经济增长,动力来自研发的溢出效应;应用研发始终促进经济增长,而基础研发与经济增长的关系不明确;经济政策不会改变研发的溢出效应,但可以改变研发的直接效应,进而影响经济增长。实证分析表明:中国经济增长的动力来自基础研发的溢出效应和应用研发的直接效应。

关键词:经济增长;基础研发;应用研发;溢出效应;菲德模型

新经济增长理论认为,研发是经济长期增长的重要源泉,是维持经济持续增长、克服规模报酬递减的发动机[1]。研发通过直接效应和溢出效应两种途径影响经济增长,从广义上讲,研发的直接效应是指研发成果能够提高生产率,促进经济收益增长、商品成本下降、要素重新分配以及企业进入和退出等,基于研究需要,本文将研发的直接效应狭义地理解为研发成果经济收益的提高。由于外部性的存在,研发成果的价值往往不完全反映在直接经济收益上,还有一部分价值通过研发成果的扩散和传播,间接提高吸收方收益,通过这个间接途径继续促进经济发展,称之为研发的溢出效应。2014年,中国的研发成果丰硕,中国作者共计发表 26.35 万篇论文,连续6年排在世界第2位,国内专利申请授权量达到119万件,技术市场成交额达到8 577亿元,新产品销售收入达到12.6万亿元,是10年前的7倍、 5.5倍、3倍,中国同期的GDP是10年前的3.4倍,由此可以判断研发驱动了经济增长吗?如果是,促进经济增长到底是研发的直接效应,还是溢出效应?如何测度它们对经济增长的作用呢?

为了解决这个问题,本文建立改进的菲德模型和引入制度因素的菲德模型,前者揭示研发的直接效应、溢出效应和总效应驱动经济增长的作用机制,同时,进一步将研发细分成基础研发和应用研发,分别讨论它们驱动经济增长的作用机制,后者讨论制度变迁通过研发影响经济增长的作用机制;然后,确定计量模型,并收集中国宏观数据,从实证角度讨论中国基础研发和应用研发的总效应、直接效应、溢出效应与经济增长的关系,并讨论其微观作用机制;最后,提出结论与启示。

大量文献认为研发投入是经济增长的关键[2],因此,Furman 和Hayes[3] 认为政府部门应该利用经济和政策手段增加研发支出,提升经济效益。但Beaudreau 和Lightfoot[4]发现在过去的30年,世界范围的研发投入稳定增长,经济增长水平却不及第二次世界大战时期。Ljungwall和Tinggvall [5]比较了中国与世界其它国家,发现中国研发投入对经济增长的作用显著弱于其它国家,研发投入不太可能成为中国经济增长的主要因素,可见,研发投入很重要,但研发投入本身对经济增长的贡献有限。因此,本文力图从研发产出视角探讨研发与经济增长的关系。

研发产出通过各种微观机制,对经济产生直接或间接影响,其中,间接影响是指研发的“溢出效应”。最早讨论“溢出效应”的是Arrow[6]。Grossman和Helpman[7]以及Glaeser等[8]均证实了研发溢出效应是促进经济增长的重要机制。之后,大量经济学家投入到研发溢出效应的微观传导机制研究中,比如:国际贸易[9]、外商直接投资(FDI)[10]、 国际间交流合作和人员交流等。

同时,对溢出效应进行定量研究也是重要的方向,目前学术界使用的方法有:知识生产函数法、全要素生产率法、极值边界分析法、成本函数法等。知识生产函数法最初由Griliches提出,后由Jaffe进行了改进,此后绝大多数研究者均从知识生产的角度,通过知识生产函数法测度企业或者行业间溢出效应[11-12]。全要素生产率法将TFP作为评价知识溢出的主要指标,测度国际间知识溢出的影响,但全要素生产率法的缺陷在于TFP的本身定义不明确,无法直接将知识因素从TFP中完全剥离出来。以Leamer[13]为代表的极值边界法,用经济增长率作为评价知识溢出的主要指标,建立知识溢出及其它变量对经济增长率的影响模型。以Bernstein [14]为代表的学者采用成本函数法,通过分析知识溢出导致企业投入和成本下降来度量知识溢出强度。随着计量经济学的发展,新的计量方法,比如空间计量 [15]、动态面板数据[16]、分位数回归[17]等提供了不同的角度,测度研发溢出效应。通过文献研究发现,有如下几个问题需要改进:

(1)现有文献重视溢出效应的研究,忽略了研发的直接效应和总效应,甚至将研发的总效应、直接效应和溢出效应混为一谈,赵蓓文[18]等将其统称为经济效应。因此,有必要从理论角度探讨研发的直接效应、溢出效应和总效应驱动经济增长的作用机制。将直接效应和溢出效应综合起来的研究很少,最接近的研究是钟祖昌[19]借鉴胡鞍钢和刘生龙[20]的思路,通过空间计量方法测度了研发投入的直接产出弹性和溢出产出弹性,但其并没有从理论上分析研发直接效应和溢出效应与经济增长的关系。本文对菲德模型进行改进,将研发的直接效应和溢出效应分离出来,直接分析研发的直接效应和溢出效应驱动经济增长的作用机制。

(2)常用的Griliches- Jaffe研究范式本身也有不足。它设定知识生产函数为C-D生产函数,认为所有投入要素与知识生产间关系均为对数线性关系,但直接设定知识生产函数的方法在理论研究中不具有一般性。本文使用改进的菲德模型,不对知识生产函数的形式作任何设定,仅对生产部门的生产函数进行对数线性假设,从而实现对Griliches- Jaffe研究范式的改进,使得结论更具有一般性。

(3)不同层次的研发对经济增长的作用机制和作用效果完全不同,如何处理不同层次的研发呢?Ganotakis [21]根据要素流动方向和形态,将研发分为知识获取、知识转化、知识开发3个阶段。李培楠[22]按照要素投入产出关系,将研发分为技术开发阶段和成果转化阶段。本文从狭义创新链的角度出发,将研发产出分为基础研发产出和应用研发产出,进而对应地将研发细分为基础研发和应用研发,并分别讨论基础研发和应用研发驱动经济增长的作用机制。

出于简化的目的,假设经济体仅由研发部门A与生产部门P组成,研发部门的产出作为社会总产出的一部分,直接推动经济增长,与此同时,它还通过促进生产部门改进技术、提高效率、增加产出,间接地促进经济增长。借鉴菲德[23]的建模思路,本文建立两部门生产函数方程如下:

A=A(KA,LA)

(1)

P=P(KP,LP,A)

(2)

Y=A+P

(3)

其中:

K=KP+KA

(4)

L=LP+LA

(5)

式中,Y为社会总产出,是生产部门的产出P与研发部门的产出A之和。假设经济体的生产要素只有资本K和劳动L,资本KA和劳动LA配置给研发部门,资本KP和劳动LP配置给生产部门,同时,生产部门还受研发产出A的影响。

将菲德模型应用到研发领域,必须遵循知识生产规律,需对知识生产函数进行改进。Griliches[24]最早提出知识生产函数,认为知识生产A是知识存量A*的函数,遵循Griliches的思想,将知识生产函数改进为:

A=A(KA,LA,A*)

(6)

于是,由式(2)、(3)、(6)组成改进的菲德模型。对式(2)、(6)求导,得:

(7)

(8)

式(7)中,![]() 分别为研发部门在资本和劳动上的边际收益。式(8)中,

分别为研发部门在资本和劳动上的边际收益。式(8)中,![]() 分别是生产部门在资本、劳动上的边际收益。借鉴Bruno[25]的假设,有:

分别是生产部门在资本、劳动上的边际收益。借鉴Bruno[25]的假设,有:

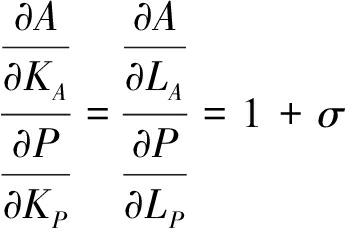

(9)

式中,σ表示两部门在要素边际收益上的相对差异,若研发部门在要素边际收益上比生产部门高,那么σ>0,要素将向研发部门流动;若研发部门在要素边际收益上比生产部门低,那么σ<0,要素将向生产部门流动;若研发部门在要素边际收益上与生产部门相等,那么σ=0,要素不会流动。

对式(3)求导,并将式(7)、(8)、(9)代入,有:

(10)

借鉴包群[26]的思路,假设研发部门的产出对生产部门的影响满足不变产出弹性,即:

P=(A)ωf(KP,LP)

(11)

其中,ω为研发部门对生产部门的溢出效应,也称为社会效应或社会回报率。Aghion 和 Howitt[27] 认为知识对生产具有指导作用,研发部门对生产部门有正向溢出效应,因此, ω>0。由式(11)得:

(12)

将式(12)代入式(10),并两边除以Y,得:

![]()

(13)

(14)

式(14)左边代表社会总产出的增长率,即经济增长率,说明式(14)是一个经济增长方程![]() 是资本增量与GDP的比值,表示投资规模

是资本增量与GDP的比值,表示投资规模![]() 表示劳动力增长率

表示劳动力增长率![]() 为研发产出占社会总产出的权重与研发部门产出增长率的乘积,表示研发部门对经济增长的直接贡献,即研发的直接效应

为研发产出占社会总产出的权重与研发部门产出增长率的乘积,表示研发部门对经济增长的直接贡献,即研发的直接效应![]() 是研发部门对生产部门的弹性

是研发部门对生产部门的弹性![]() 与生产部门对社会总产出作出的贡献

与生产部门对社会总产出作出的贡献![]() 的乘积,表示研发部门通过生产部门对社会总产出的间接贡献,即研发的溢出效应。由此可见,经济增长与研发的直接效应、溢出效应、投资规模、劳动力增长有关,通过分析可得到如下命题:

的乘积,表示研发部门通过生产部门对社会总产出的间接贡献,即研发的溢出效应。由此可见,经济增长与研发的直接效应、溢出效应、投资规模、劳动力增长有关,通过分析可得到如下命题:

命题一:研发的溢出效应促进经济增长,而研发的直接效应与经济增长的关系取决于研发部门与生产部门在要素边际收益上的相对大小。研发部门在要素边际收益上高于生产部门,则研发的直接效应促进经济增长;研发部门在要素边际收益上低于生产部门,则研发部门的直接效应阻碍经济增长。研发部门在要素边际收益上相对越高,其直接效应越能促进经济增长。

在式(14)中,研发的溢出效应![]() 对经济增长的贡献为ω,由式(11)可知,ω>0,这意味着研发的溢出效应始终促进经济增长。

对经济增长的贡献为ω,由式(11)可知,ω>0,这意味着研发的溢出效应始终促进经济增长。

研发的直接效应![]() 对经济增长的贡献为

对经济增长的贡献为![]() 若研发部门在要素边际收益上高于生产部门,即两部门在要素边际收益上的相对差异σ>0,则

若研发部门在要素边际收益上高于生产部门,即两部门在要素边际收益上的相对差异σ>0,则![]() 研发的直接效应促进经济增长。若研发部门在要素边际收益上低于生产部门,即σ<0,则

研发的直接效应促进经济增长。若研发部门在要素边际收益上低于生产部门,即σ<0,则![]() 研发的直接效应阻碍经济增长。相对于生产部门,随着研发部门在要素边际收益上相对提高,即当σ增大时,

研发的直接效应阻碍经济增长。相对于生产部门,随着研发部门在要素边际收益上相对提高,即当σ增大时,![]() 也增大,意味着研发的直接效应对经济增长的贡献在增加。

也增大,意味着研发的直接效应对经济增长的贡献在增加。

命题二: 短期内,研发与经济增长的关系不明确,但长期看,研发驱动经济增长,动力来自研发的溢出效应。

研发的总效应是研发的直接效应与溢出效应的加权和。命题一表明,无论是长期还是短期,研发的溢出效应始终促进经济增长。研发直接效应的系数为![]() 短期内,研发可能失败或者经济收益很差,即σ<0,也可能因成功而获得巨大收益,即σ>0,因此,短期内,σ的值无法确定,也无法判断研发直接效应与经济增长的关系,从而无法判断短期内研发总效应与经济增长的关系。但从长期看,在市场经济中,资源可以在不同部门之间自由流动,研发部门与生产部门在要素边际收益上最终将会相等,此时 σ=0,直接效应的系数

短期内,研发可能失败或者经济收益很差,即σ<0,也可能因成功而获得巨大收益,即σ>0,因此,短期内,σ的值无法确定,也无法判断研发直接效应与经济增长的关系,从而无法判断短期内研发总效应与经济增长的关系。但从长期看,在市场经济中,资源可以在不同部门之间自由流动,研发部门与生产部门在要素边际收益上最终将会相等,此时 σ=0,直接效应的系数![]() 为零,即经济增长与研发的直接效应无关,但因为研发的溢出效应始终促进经济增长,因此,从长期看,研发驱动经济增长,其动力来自研发的溢出效应。

为零,即经济增长与研发的直接效应无关,但因为研发的溢出效应始终促进经济增长,因此,从长期看,研发驱动经济增长,其动力来自研发的溢出效应。

研发产出的形式多样,本文从狭义创新链的角度出发,将研发产出分为两个不同层次——基础研发产出和应用研发产出,相对地,将研发分为基础研发和应用研发。基础研发的成果以学术专著、科技论文、发明专利等形式为主,其主要是学术研究与经验总结,缺少与生产的直接联系渠道,市场无法对其进行定价,也就不能为其提供足够的激励,但基础研发成果促进技术进步,提高生产效率,降低生产成本,因此,其特点是直接效应小、溢出效应大。应用研发的成果形式为新产品,新产品是指采用新技术、新构思生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等方面有明显改进,从而显著提高产品性能或扩大使用功能,满足或扩大消费者需求,具有极高的经济效益,其特点是直接效应大。由此得到如下推论:

推论:应用研发始终促进经济增长,而基础研发与经济增长的关系不明确。因此,应用研发是经济增长的绝对动力,基础研发是经济增长的潜在动力。

应用研发促使商品性能创新和品质提高,经济效益明显高于生产部门,对劳动和资本等要素的边际收益也高于劳动部门,即σ>0,因此,应用研发的直接效应促进经济增长,同时,研发的溢出效应始终促进经济增长,综合来看,应用研发始终促进经济增长,是经济增长的绝对动力。从这点来说,要特别注重对新产品的研发投入,其开发与生产能直接促进经济增长,这对于财力有限的发展中国家优化配置研发资源具有重要的政策启发意义。

在基础研发过程中,当研发资金投入到基础研究或者前沿领域时,其短期经济回报可能很高,也可能因项目失败而没有回报或者回报极少,因而,不能确定σ值,无法判断基础研发的直接效应与经济增长间关系,进而无法判断基础研发与经济增长间关系。因此,基础研发只是经济增长的潜在动力。由此可见,仅从经济的角度来看,在加大基础研究投入时,应该建立健全科研成果评价体系,同时引入市场机制,促进科研资源自由流动到效率更高、效益更好的基础研发领域和项目中去,促进基础研发的直接效益提高。

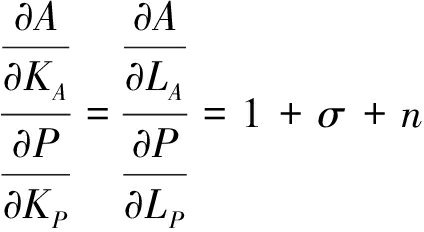

新制度经济学认为,经济制度的变迁会对资源配置效率和经济效益的提高产生重大影响,从而影响经济长期增长。Griliches[28]通过研究美国20世纪70年代的数据发现,在国家对国有公司研发投入减少的政策影响之下,企业生产率在降低,而此时,美国正经历战后最严重的萧条。可见,制度变迁、生产力变化与经济增长之间有着密切联系。现假设政府出台一个与研发相关的经济政策,使得在要素边际收益上,研发部门和生产部门的相对差异发生改变,即通过式(15)对经济实施干预。n为制度影响因子,如果政府采用增加研发投入、加强研发基础设施建设、改善研发环境等刺激性政策,能促进研发发展,则n>0;如果采用减少补贴、增加制度成本等抑制性政策会抑制研发发展,则n<0。

(15)

在由式(2)、(3)、(6)组成的模型中,利用式(7)-(13)的思路,可得到如下结果:

(16)

命题三:经济政策不会改变研发的溢出效应,但可以改变研发的直接效应,进而影响经济增长。刺激性政策提升研发的直接效应,促进经济增长,抑制性政策降低研发的直接效应,阻碍经济增长。

式(16)表明,研发溢出效应为ω,并没有受到制度因素的影响,因此,经济政策不会改变研发溢出效应。在制度发生变化后,研发的直接效应变为![]() 实施刺激性政策时,

实施刺激性政策时,![]() 会增加,研发的直接效应会提升,促进经济增长;相反,实施抑制性政策时,

会增加,研发的直接效应会提升,促进经济增长;相反,实施抑制性政策时,![]() 会减小,研发的直接效应会降低,阻碍经济增长。经济政策可以通过研发影响经济增长,但其作用机制不是通过影响研发的溢出效应,而是通过影响研发的直接效应。因此,对研发直接效应的评估变得非常重要。

会减小,研发的直接效应会降低,阻碍经济增长。经济政策可以通过研发影响经济增长,但其作用机制不是通过影响研发的溢出效应,而是通过影响研发的直接效应。因此,对研发直接效应的评估变得非常重要。

根据式(14)的提示以及Barro [29]关于经济增长实证分析的通常假定,构建研发直接效应、溢出效应和总效应与我国经济增长的计量模型如下:

yt=β0+β1Zt+β2Mt+εt

(17)

其中,Zt是本文关注的关键变量,Mt是控制变量,t表示时间。

因变量为yt,表示经济增长率;Zt代表研发总效应gAt、直接效应gAt_direct、溢出效应gAt_spil,其中,![]() 本文将研发细分为基础研发和应用研发,大多数文献都将专利数量作为基础研发的代理变量,但是,根据本模型需要,研发必须与GDP对应可比,那么就必须选取一个以货币为度量单位的代理变量,因此,选择技术市场成交额为基础研发的代理变量。泰特兹[30]认为,技术市场交易是指当事人之间就专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可及技术秘密的使用和转让。技术市场成交额是技术市场交易的货币化表现,不仅可以代表基础研发强度,还可以代表基础研发的商业化程度。应用研发的成果形式为新产品,本文沿用吴延兵 [31]的做法,以规模以上工业企业新产品销售收入作为应用研发的测度指标。

本文将研发细分为基础研发和应用研发,大多数文献都将专利数量作为基础研发的代理变量,但是,根据本模型需要,研发必须与GDP对应可比,那么就必须选取一个以货币为度量单位的代理变量,因此,选择技术市场成交额为基础研发的代理变量。泰特兹[30]认为,技术市场交易是指当事人之间就专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可及技术秘密的使用和转让。技术市场成交额是技术市场交易的货币化表现,不仅可以代表基础研发强度,还可以代表基础研发的商业化程度。应用研发的成果形式为新产品,本文沿用吴延兵 [31]的做法,以规模以上工业企业新产品销售收入作为应用研发的测度指标。

控制变量分别为劳动力增长率、投资规模、开放水平、人力资本水平、政府规模。根据式(14)提示,本文用人口增长率作为劳动力增长的代理变量,劳动力是经济增长的传统投入要素。同时,将全社会固定资产投资总额占GDP的比例作为投资规模的代理变量,一般来说,投资规模越大,物质资本积累越多,经济增长越快。本文沿用严成樑和龚六堂[32]的做法,采用政府支出占GDP的比例作为政府规模的代理变量,政府规模对经济增长的作用不确定。一国经济越开放,贸易量就越庞大,越有利于经济增长,因此,借鉴许和连和赖明勇[33]的研究,采用外贸依存度,即进出口总额占GDP的比例表示开放水平。人力资本通过直接或间接的方式促进经济增长,本文采用6岁及以上人口平均受教育年限衡量人力资本水平,具体做法是将教育程度分成小学、初中、高中、大专及以上4个水平,小学、初中、高中、大专及以上的教育年限分别为6年、9年、12年、16年,然后,将不同教育程度人口占总人口的比例与对应教育年限的乘积相加。

本文中1992-2014年相关数据均来自《中国统计年鉴》,为了使数据具有可比性,相关指标均以1978 年为基期进行不变价格平减。

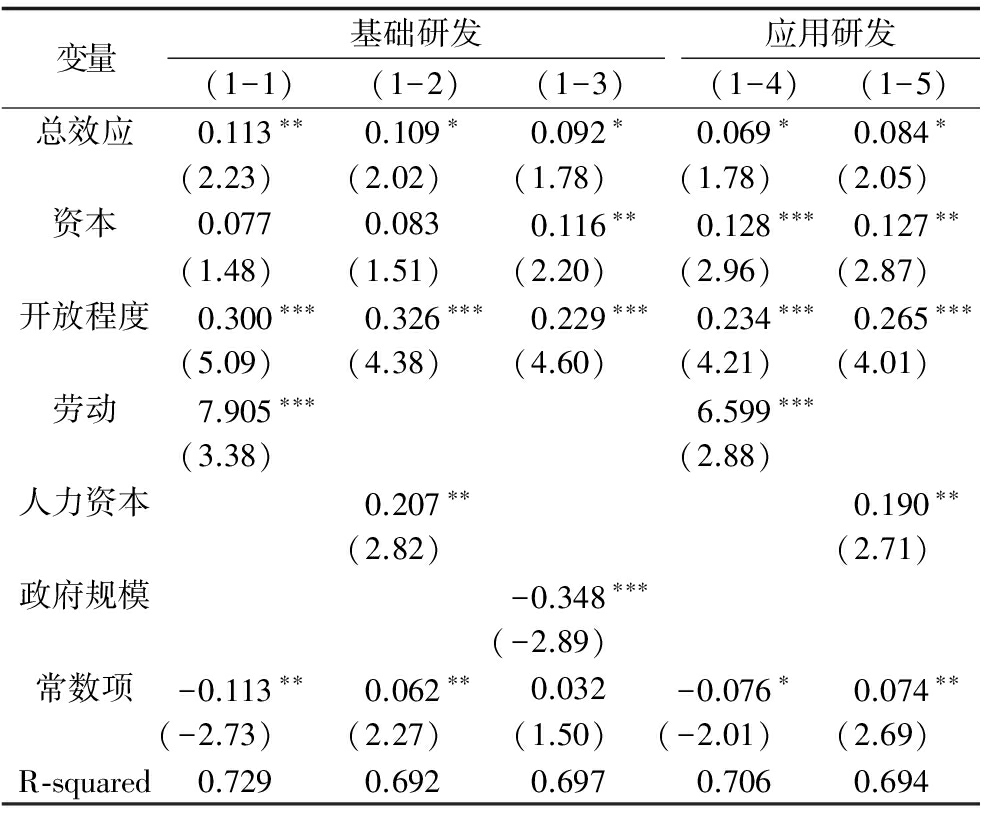

经单位根检验以及最大特征值检验和迹检验发现,变量之间存在协整关系,利用协整方法对参数进行估计。同时,进行稳健性检验,实证结果如表1所示。

从模型1-1至模型1-5可以看出,不论是基础研发还是应用研发都显著促进中国经济增长,而且结论稳健。研发对经济的促进作用可以通过其直接效应和溢出效应两个渠道实现,不同层次的研发成果其具体传导机制分析如表2所示。

表1 基础研发和应用研发的总效应与经济增长关系分析

注:括号内为估计参数的Z值,*、**、***分别代表在10%、5%、1%水平上通过显著性检验,下同

表2 基础研发的直接效应与溢出效应

通过模型2-1至2-6可知,基础研发的溢出效应显著促进经济增长,但其直接效应不显著。因此,基础研发的溢出效应是促进中国经济增长的动力之一。

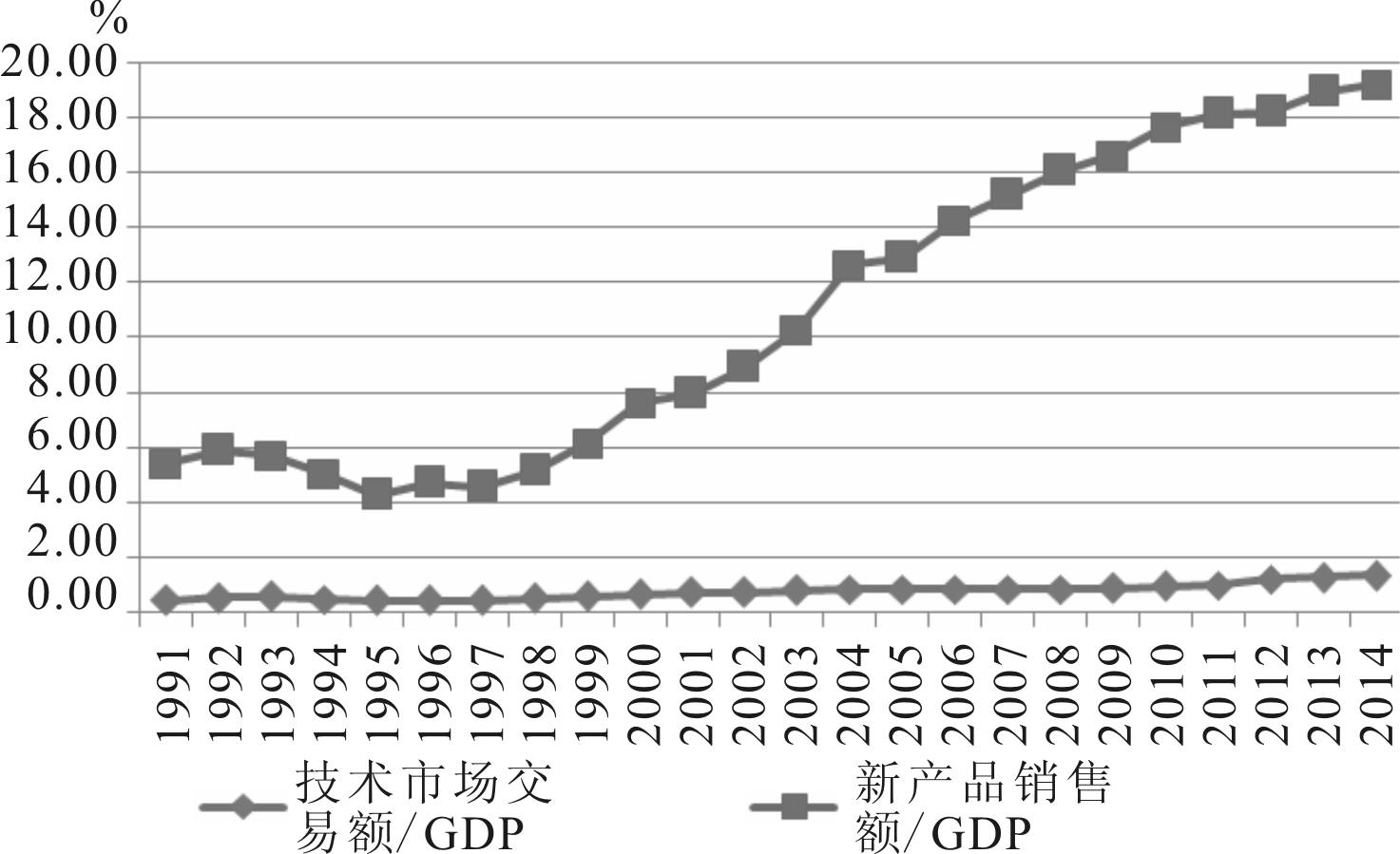

由图1可知,技术市场成交额占GDP的份额从1992年的0.4%逐年增长到2014年的1.3%,但比重始终很小,显然,基础研发产出的直接效应对经济增长的促进作用不显著。但研究也发现,基础研发产出的溢出效应对经济增长的作用显著。究其原因:①基础研发产出的成果以新知识、新方法为内核,是应用技术赖以发展的基础,制约着应用技术发展[34],新知识、新方法一旦成功应用于生产,会极大提高生产率,降低生产成本,企业获得巨大的垄断租,因此,基础研发产出的经济潜力巨大,溢出效应显著;②Mansfield[35]认为从基础研究到产业应用具有时间滞后性,周期大概为6年,这种时滞性导致基础研发产出对经济增长的贡献不只表现在当期,后期会慢慢发挥出来,这时便表现出显著的滞后效应。

据Griliches[28]测算,科研投资回报率为11%~62%,一般公共R&D的回报率为20%~40%,Mansfield[35]从企业微观层次进行测算,发现基础研究的社会回报率为28%。由模型2-4至模型2-6可知,我国基础研发产出溢出效应的弹性在9.3%~11.4%之间,与发达国家相比,我国基础研发产出的溢出效应水平很低,具有较大的提升空间。因此,保证基础投入、增加基础研发产出、充分利用基础研发产出的“溢出效应”,对我国经济长期增长具有重要意义。

图1 技术市场成交额和新产品总额与GDP之比

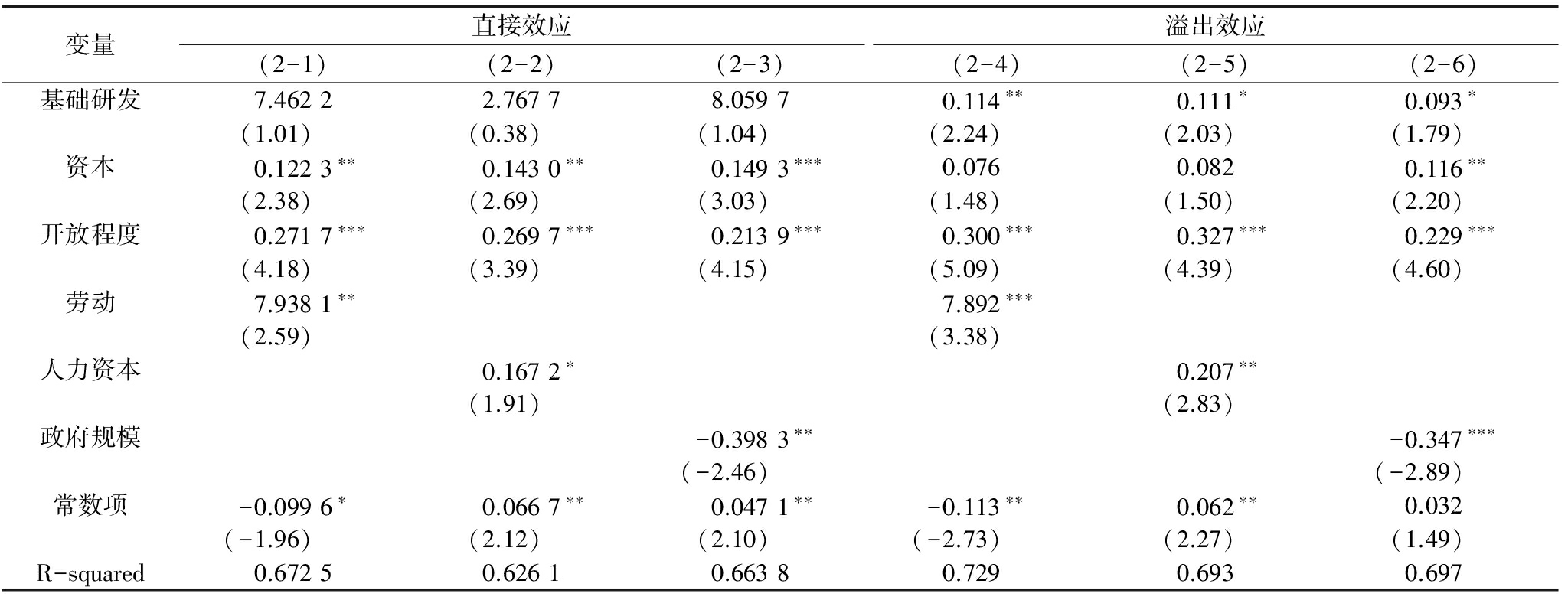

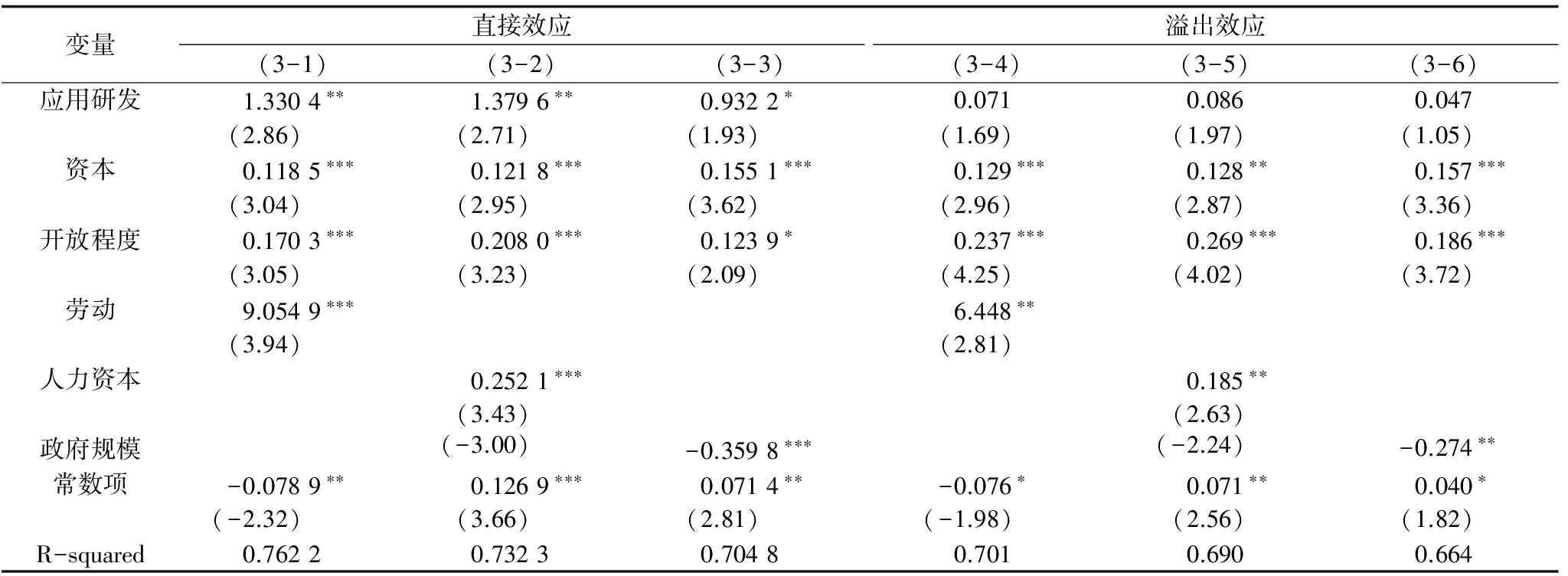

如表3所示,从模型3-1至模型3-6可知,应用研发的直接效应显著促进经济增长,但其溢出效应对经济增长作用不显著。因此,应用研发的直接效应是中国经济增长的动力之一。

表3 应用研发的直接效应与溢出效应

应用研发的成果是新产品,新产品可分为全新产品、模仿型新产品、改进型新产品、形成系列型新产品、降低成本型新产品和重新定位型新产品。在消费端,这些新产品直接或更好地满足不同层次的消费者物质与精神需求;在供给端,新产品销售可以提高企业经济收益和竞争能力,保证企业生存和发展。由图1可知,应用研发产出占GDP的比重逐年递增至19.2%(2014年),经济效益明显,直接效应显著。新产品巨大的经济收益仍然是我国现阶段经济增长的重要手段,因此,要加强对新产品的开发和商业化,促进经济增长。与此同时,新产品开发面临研发失败、研发费用太高、产品寿命过短、政府限制等诸多不确定因素,成功率低,让厂商望而却步,即便厂商认识到新产品的潜在经济效益很高,“理性的”厂商也不愿意继续投入,在我国企业原始积累仍然不足的情况下,应用研发的溢出效应对经济增长的作用并不显著。

本文运用改进的菲德模型,分离出研发直接效应与溢出效应,并讨论研发直接效应、溢出效应和总效应与经济增长的关系。结论如下:从模型分析可知,研发的溢出效应促进经济增长,但研发的直接效应与经济增长的关系取决于研发部门和生产部门在要素边际收益上的相对差异。在要素边际收益上,研发部门高于生产部门,则研发的直接效应促进经济增长,反之则阻碍经济增长。研发部门在要素边际收益上相对越高,其直接效应越能促进经济增长。因此,短期内研发与经济增长的关系不明确,但长期看,研发驱动经济增长,动力来自研发的溢出效应。应用研发始终促进经济增长,而基础研发与经济增长的关系不明确。经济政策不会改变研发的溢出效应,但可以改变研发的直接效应,所以,经济政策通过研发的直接效应影响经济增长。刺激性的经济政策提升研发的直接效应,促进经济增长,抑制性政策降低研发的直接效应,阻碍经济增长。最后,通过分析中国1992-2014年的宏观数据发现,中国的基础研发和应用研发均显著促进经济增长,其中,基础研发的溢出效应与应用研发的直接效应是驱动中国经济增长的主要机制,是中国经济增长的主要动力。

本文引入新的研究范式,讨论研发与经济增长的关系,是对内生增长理论的有益补充,对中国研发活动具有较强的实践意义和政策启示。新产品直接经济收益是中国经济增长最重要的手段,政府部门应引导企业加强新产品开发和引进力度,这对于财力有限的发展中国家优化配置研发资源具有启示作用。基础研发的溢出效应强大。因此,政府部门应该加强对基础研发的持续性投入。针对基础研发总体经济效益不佳的现状,应该建立健全研发成果绩效评估体系,同时进行基础研究市场化改革、基础研发成果供给侧改革,引导基础研究的发展方向,加大扶持力度,重点开发创新性强、经济潜力大的基础研发成果,为经济发展提供有效的智力支持。

参考文献:

[1] ROMER P M.Increasing returns and long-run growth[J].Journal of Political Economy,1986,94(5):1002-1037.

[2] STOKEY N L.R&D and economic growth[J].Review of Economic Studies,1995,62(3):469-489.

[3] FURMAN J L.Catching up or standing still? national innovative productivity among 'follower' countries,1978-1999 [J].Research Policy,2004,33(9):1329-1354.

[4] BEAUDREAU B C,LIGHTFOOT H D.The physical limits to economic growth by R&D funded innovation[J].Energy,2015,84:45-52.

[5] LJUNGWALL C,TINGVALL P G.Is China different? a meta-analysis of the growth-enhancing effect from R&D spending in China[J].China Economic Review,2015,36:468-473.

[6] ARROW K J.The economic implications of learning by doing [J].Review of Economic Studies,1962(5):155-173.

[7] GROSSMAN G M,HELPMAN E.Quality ladders in the theory of growth[J].Review of Economic Studies,1991,58(1):43-61.

[8] GLAESER B E L,SCHEINKMAN J A,SHLEIFER A.On the mechanics of economic development[J].Journal of Monetary Economics,2010,22(1):3-42.

[9] COE D T,HELPMAN E,HOFFMAISTER A W.North-South R&D spillovers[J].Cepr Discussion Papers,1995,107(440):134-149.

[10] ALI M,CANTNER U,ROY I.Knowledge spillovers through FDI and trade:the moderating role of quality-adjusted human capital[J].Journal of Evolutionary Economics,2015,26(4):1-32.

[11] DEININGER K,XIA F.Quantifying spillover effects from large land-based investment:the case of mozambique[J].World Development,2016,87:227-241.

[12] PU K

K ROV

ROV P,PIRIBAUER P.The impact of knowledge spillovers on total factor productivity revisited:new evidence from selected European capital regions[J].Economic Systems,2016,40(3):335-344.

P,PIRIBAUER P.The impact of knowledge spillovers on total factor productivity revisited:new evidence from selected European capital regions[J].Economic Systems,2016,40(3):335-344.

[13] LEAMER E E.Sensitivity analyses would help[J].American Economic Review,1985,75(75):308-313.

[14] BERNSTEIN J I.Interindustry R&D spillovers,rates of return,and production in high-tech industries [J].American Economic Review,1988,78(2):429-434.

[15] LIN M,KWAN Y K.FDI technology spillovers,geography,and spatial diffusion[J].Social Science Electronic Publishing,2016,43:257-274.

[16] HO C Y,WANG W,YU J.Growth spillover through trade:a spatial dynamic panel data approach [J].Economics Letters,2013,120(3):450-453.

[17] WANG H M,YU H K,LIU H Q.Heterogeneous effect of high-tech industrial R&D spending on economic growth [J].Journal of Business Research,2013,66(10):1990-1993.

[18] 赵蓓文.转型国家外国直接投资的宏观经济效应——关于俄罗斯、中东欧八国和中国的比较[J].世界经济研究,2009(8):50-57.

[19] 钟祖昌.研发投入及其溢出效应对省区经济增长的影响[J].科研管理,2013,34(5):64-72.

[20] 胡鞍钢,刘生龙.交通运输、经济增长及溢出效应——基于中国省际数据空间经济计量的结果[J].中国工业经济,2009(5):5-14.

[21] GANOTAKIS P,LOVE J H.Modelling the innovation value chain[J].Research Policy,2008,37(6-7):961-977.

[22] 李培楠,赵兰香,万劲波.创新要素对产业创新绩效的影响[J].科学学研究,2014,32(1).

[23] FEDER G.On exports and economic growth[J].Journal of Development Economics,1983,12(1):59-73.

[24] GRILICHES Z.Issues in assessing the contribution of research and development to productivity[J].Bell Journal of Economics,1979,10(1):92-116.

[25] BRUNO M.Estimation of production-functions and factor contribution to growth under structural disequilibrium[J].International Economic Review,1964,32(4):661-662.

[26] 包群,赖明勇.FDI技术外溢的动态测算及原因解释[J].统计研究,2003,20(6):33-38.

[27] AGHION P,HOWITT P.A model of growth through creative destruction[J].Econometrica,1992,60(2):323-351.

[28] GRILICHES Z.Productivity,research and development and basic research at firm level in the 1970s[J].American Economic Review,1986,76(1):141-154.

[29] BARRO R J.Economic growth in a cross section of countries[J].The Quarterly Journal of Economics,1991,106(2):407-443.

[30] 弗兰克·泰特兹.技术市场交易[M].北京:知识产权出版社,2016.

[31] 吴延兵.自主研发、技术引进与生产率——基于中国地区工业的实证研究[J].经济研究,2008(8):51-64.

[32] 严成樑,龚六堂.R&D规模、R&D结构与经济增长[J].南开经济研究,2013(2):3-19.

[33] 许和连,包群,赖明勇.贸易开放度与中国经济增长[J].中国软科学,2003(5):40-46.

[34] 杨立岩,潘慧峰.人力资本、基础研究与经济增长[J].经济研究,2003(4):72-78.

[35] MANSFIELD E.Academic research and industrial innovation:a further note [J].Research Policy,1991,20(1):1-12.

Hua Rui1,2,Zhuang Ziyin1

(1.Economic and Management School, Wuhan University, Wuhan 430072, China;2.Statistic School, Hubei Science and Technology University, Xianning 437000, China)

Abstract:Based on the direct and spillover effects of R&D which are separated by the modified dynamic Feder model, this thesis discusses respectively the relationships between the total effect, direct effect and spillover effect of the basic R&D and application R&D and economic growth, thus identifying the impetus of economic growth. The model shows that, although the spillover effect of R&D promotes economic growth, the relationship between the direct effect of R&D and economic growth depends on the relative size of R&D sector and product sector relating to marginal revenue of facts; the relationship between R&D and economic growth is not clear in the short term, but in the long term, R&D drives economic growth, whose impetus is the spillover effect of R&D; the application R&D does promote economic growth, while the relation between the basic output and economic growth isn't clear; economic policy will not change the spillover effect of R&D, but can change the direct effect of R&D, thereby affecting economic growth. Empirical analysis shows that the economic growth in China is propelled by the spillover effect of basic R&D and the direct effect of application R&D.

Key Words:Economic Growth ; Basic R&D; Application R&D; Spillover Effect; Modified Feder Model

DOI:10.6049/kjjbydc.2017040309

中图分类号:F124.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)06-0029-07

收稿日期:2017-07-14

基金项目:国家自然科学基金项目(71273201);国家社会科学基金重大项目(13&zd020)

作者简介:华锐(1982-),男,湖北咸宁人,武汉大学经济与管理学院博士研究生,湖北科技学院数学与统计学院副教授,研究方向为技术创新与经济增长、数量经济学;庄子银(1968-),男,江西吉安人,博士,武汉大学经济与管理学院教授,研究方向为动态宏观和数量经济学。本文通讯作者:庄子银。

(责任编辑:万贤贤)