微信扫码看作者独家介绍本论文

郑 浩,李 贞

(山东财经大学 工商管理学院,山东 济南 250014)

摘 要:生产性服务企业在全球生产性服务价值链的位置如何影响其创新绩效?研究这一问题有助于找到提升中国生产性服务企业创新绩效的途径。首先,从跨国公司基于知识的价值链分解方式入手,提出待验证的概念模型。然后,用结构方程调节性中介模型进行实证分析,得出结论:全球生产性服务价值链位置对创新绩效有显著正向影响;知识链整合在全球生产性服务价值链位置与创新绩效的关系中发挥中介作用;知识链整合的中介作用受到依特定情势协调的正向调节。最后,根据实证结论提出两类生产性服务企业创新绩效提升策略。

关键词:生产性服务;价值链位置;知识链整合;创新绩效

随着世界整体经济结构加速向服务业转变,服务业特别是生产性服务业呈现大规模全球转移,跨国公司将一些非核心生产性服务业务剥离出去并以模块化方式进行外包已经成为一种趋势[1],而在新兴海外市场,掌握当地顾客知识的本土企业也会不断加入全球生产性服务的接包链条,当生产性服务接包商日益按照跨国公司设定的界面标准进行生产性服务产品生产时,一种以知识要素为边界的全球生产性服务价值链开始形成[1]。

当前,《中国制造2025》及供给侧改革都将提升中国生产性服务企业创新绩效提升到一个至关重要的地位,那么,嵌入全球生产性服务价值链可以提升创新绩效吗?而知识要素在其中发挥什么样的作用?情境因素(如本土集群环境)又会起到什么作用呢?为探究这些问题,本文试图从生产性服务价值链位置、知识链重构、依特定情势协调等视角研究本土生产性服务企业创新绩效提升问题。

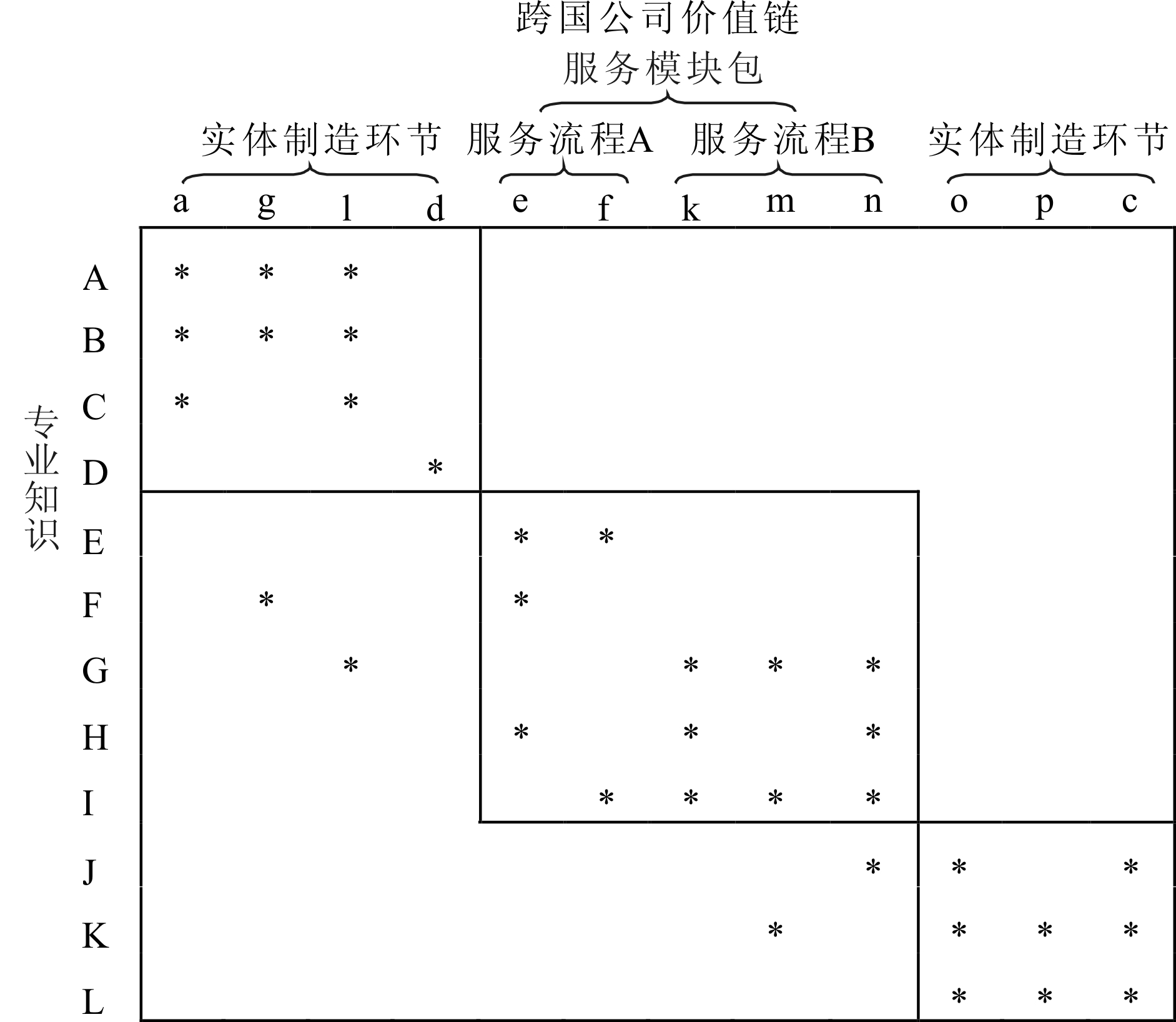

跨国公司在将服务以“模块包”的形式外包时,通常将具有相同或相似知识的服务作业流程作为一个服务模块包[2]。其服务价值链分解遵循模块分解标准,即各服务模块包内部包含的知识是相对独立的,并尽量做到不同服务模块包之间的知识联系最小化[3]。由于服务专业知识与服务作业流程之间存在复杂的非线性关系,跨国公司会先行优化作业流程,形成服务作业流程和专业知识之间尽量的对应匹配[4]。优化后的流程如图1所示。

图1跨国公司基于知识的价值链分解

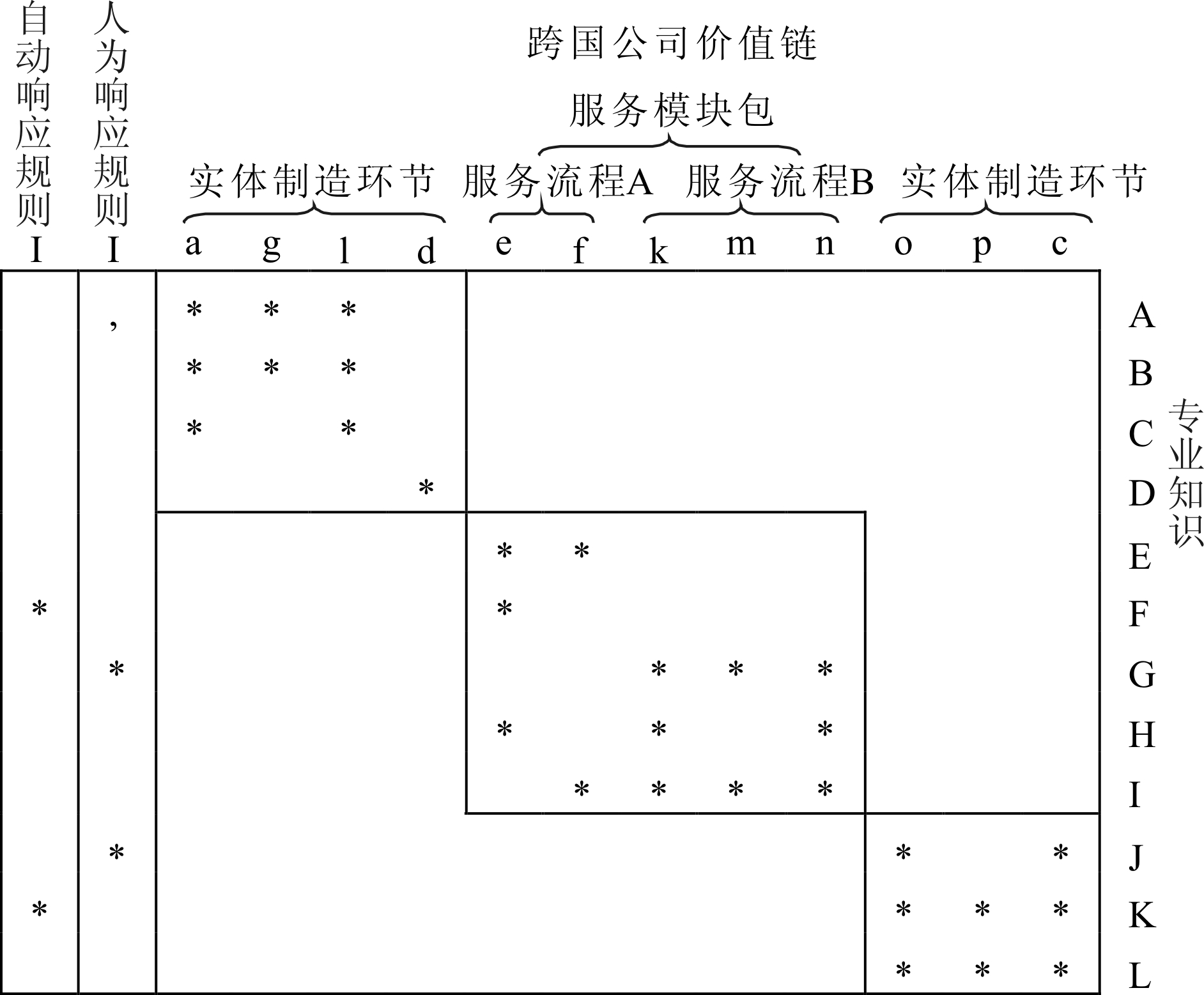

图2加入设计规则后跨国公司基于知识的价值链分解

假设agld-ABCD、opc-JKL为实体制造环节,ef-EFGHI、kmn-GHI为服务流程环节,这两个流程环节使用了相似的服务专业知识而被划为一个服务模块。但是,在agld-ABCD、efkmn-EFGHI之间仍存在g-F、l-G的依赖关系,在efkmn-EFGHI、opc-JKL之间也存在m-K、n-J的依赖关系。所以,图1的分解方式违反了模块化分解的原则,服务模块efkmn-EFGHI并不是一个半自律的系统,无法单独进行外包,必须引入一个必要条件即设计规则[3],通过引入设计规则将原来各模块之间关系引入到设计规则之中,变成图2的情形。在图2中,在图1中表示的原型模块之间依赖关系已经不存在了,各个模块设计只需遵循预定设计规则即可。对于单纯制造业价值链分解来讲,因其模块之间联系可以做到相对标准的水平,所以,只有一个设计规则I即可达到要求,但对于包含生产性服务的跨国公司价值链来讲,生产性服务消费的顾客参与性、消费效果评价的主观性等造成系统的不确定性和模糊性增加[5],会造成系统对“人为响应”需求的大大增加,所以,除具备“自动响应”的规则I外,还应引入“人为响应”的规则I′。Orton和Weick[6]认为,“自动响应”是指由于系统对界面管理及节点模块之间关系管理有超乎寻常的知识积累,节点模块相互之间作用的设计规则完全可以事先准确无误地确定下来;“人为响应”是指一个系统必须按照环境的具体情况,在必要时能够利用探索式知识、方法和程序改变系统预设的命令传达、信息过滤、沟通交流方式。

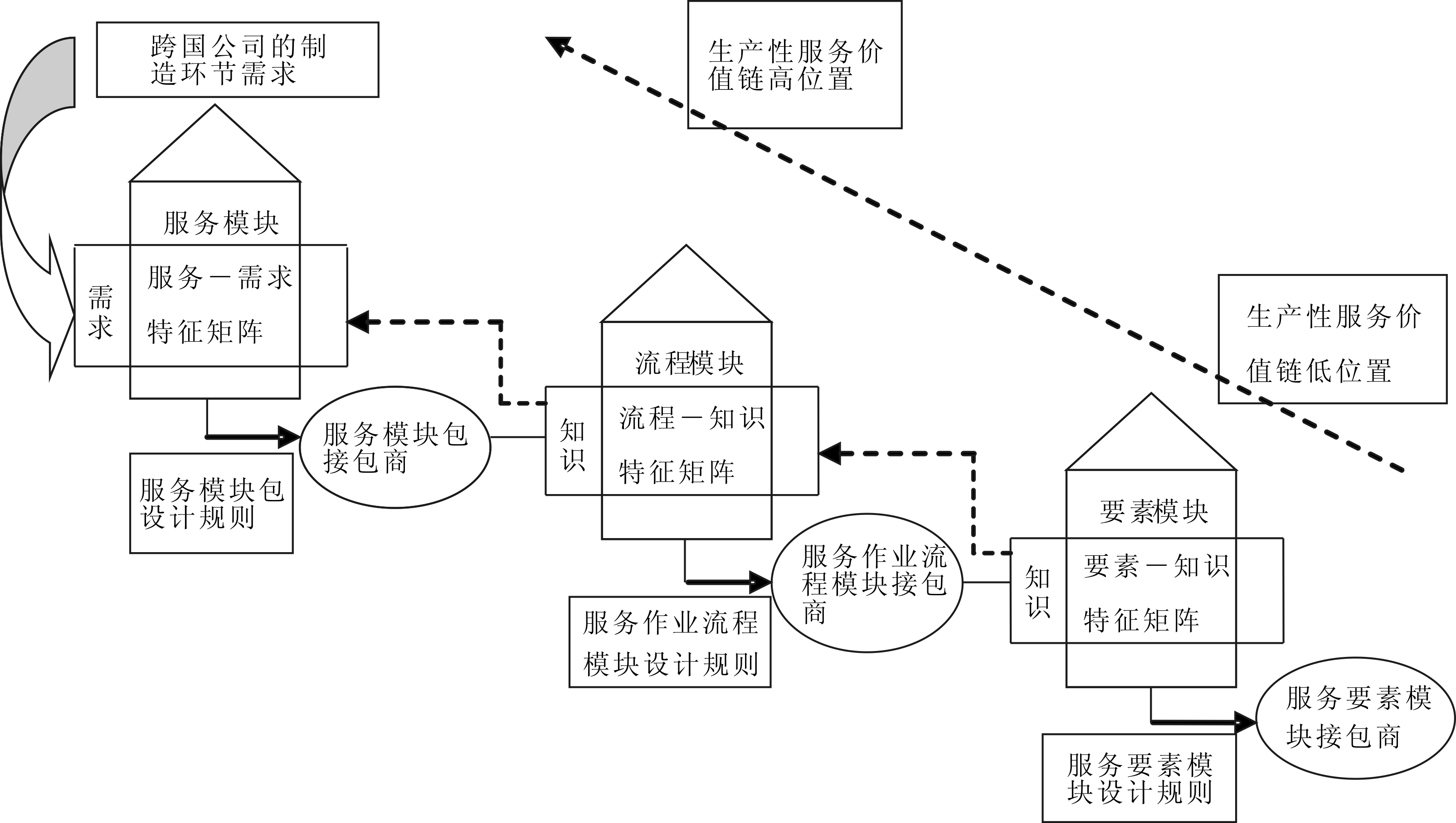

跨国公司将其实体制造环节配套的服务模块进行外包时,首先,需要界定服务模块包服务某实体产品制造环节的功能,并将这种需求与对应的服务模块对应起来,从而产生服务-需求特征矩阵[7-8],通过这种方法跨国公司确定若干服务模块包,并设定各服务模块包设计规则,然后,跨国公司将若干类自身不擅长的服务模块包(如图2中efkmn-EFGHI)外包给外部的专业服务模块包接包商,并同时传递该服务模块包设计规则。服务模块包接包商在遵守跨国公司制定的设计规则的前提下,会利用自身积累的“隐性知识”将跨国公司传递过来的服务模块包分解为各服务作业流程,并将服务作业流程与所需服务专业知识对应起来,从而产生流程-知识特征矩阵[7-8],并形成标准化的服务作业流程模块包(如图2中的ef-EFHI及kmn-GHI),将其中不擅长且不重要的环节外包给外部专业的服务作业流程模块接包商,并同时传递服务流程模块设计规则。进一步地,服务作业流程模块接包商在遵守传递过来的服务流程模块设计规则的前提下,会利用自身积累的“隐性知识”将服务要素模块与所需服务专业知识对应起来,从而产生服务要素-知识特征矩阵[7][8],确定若干标准化的服务要素模块(如图2中的e-EFH及f-EI),并将自身不擅长且不重要的环节外包给外部服务要素模块供应商。由此,可形成各级服务接包商占据生产性服务价值链不同高低位置的形态,如图3所示。结合上文分析可推断,服务模块包设计规则、服务作业流程模块设计规则及服务要素模块设计规则都包含“自动响应”及“人为响应”成分。

注:虚折线代表知识链的逆价值链整合过程,即各级发包商将下级接包商完工交付的知识链片断进行整合,因此,整个过程既有知识链解构,也有知识链整合

图3跨国公司服务接包商在整个价值链中的相对位置

由以上分析可知,为跨国公司提供生产性服务的各个接包企业处于全球生产性服务价值链上的不同位置,当前学者普遍认为行动者的行为属性如创新、绩效、资源获取等都与价值链位置有关[9]。因此,可以认为处于全球生产性服务价值上不同位置会影响企业创新绩效。学者们也普遍认为在价值链位置影响创新绩效的中介因素中,知识扮演了一个非常重要的角色,如知识搜寻、知识获取等[10]。而知识在生产性服务价值链不同位置影响创新绩效的中介作用中,远远超出了知识搜寻与知识获取的范围,这是由于生产性服务价值链上不同位置代表战略地位不同、能力不同及范围不同的价值链环节,这些位置不仅决定了知识获取能力,而且决定了利用位置资源所带来的知识搜寻、知识解构、知识整合等全面整合知识价值链的能力。因此,本文选择知识链重构作为中介变量。

包含“自动响应”与“人为响应”的设计规则会依次向各级服务模块接包商传递,“自动响应”规则与“人为响应”规则的综合运用称为“依特定情势的协调”[5],可见,依特定情势协调效果的好坏必然会影响知识链整合效率,进而影响创新绩效。因此,本文选择“依特定情势协调”作为研究的调节性中介变量,并依据分析提出研究假设。

(1)全球生产性服务价值链位置对创新绩效的影响。全球生产性服务价值链是为跨国公司实体产品生产进行服务的价值链,越是在价值链上层的企业越有机会接触国际先进知识和管理经验,并具有价值链资源的分配和控制权。具体来讲:①在价值链中的层次越高(即离跨国公司越近),越有可能获取和控制与创新有关的信息和其它资源[11],比如跨国公司为确保外包生产性服务产品质量,会提供有关生产需求、市场变化及相关技术培训等方面的信息,在价值链层次越高的企业越有可能根据自身情况有选择地吸收相关新知识,降低知识流动的粘滞性,从而实现模仿创新[12];②在价值链中的层次越高,其在价值链占有越大的资源分配主动权,在向下进行次一级的生产性服务外包时,有更大范围的自主选择权,这样就越容易汇聚不同企业的互补性技能,越能争取到与优秀企业(次一级的作业流程模块接包商、服务要素模块接包商)合作的机会,从而产生组合创新[13]。因此,本研究提出如下假设:

H1:全球生产性服务价值链位置对创新绩效有显著正向影响。

(2)知识链整合的中介作用。在参考当前学者研究成果的基础上[14-16],本研究将知识链整合分为知识搜寻、知识解构、知识整合3个维度。3个层次的服务接包商分别涉及服务价值链知识、服务作业流程知识及服务要素知识的知识搜寻、知识解构和知识整合。其中,知识搜寻是指通过外部联系而获取服务价值链解构与整合知识的活动[17]。生产性服务企业在全球生产性服务价值链中的位置越高,其与跨国公司的互动与信任感越强,越有利于缩短相互之间的认知距离[18]。一般情况下,显性的、可编码化程度高的简单知识易于获得,而像服务价值链解构与整合这样的复杂隐性知识只有通过频繁接触才能在反复的搜索过程之中获得,无疑,与跨国公司互动和信任感增强可以增加知识搜寻深度,从而提升搜寻服务价值链解构与整合知识的效果。知识解构代表3个层次的接包商认识、分析互联的知识系统,为服务价值链外包而分解服务价值链各环节之间耦合关系的累积性学识。生产性服务企业在全球生产性服务价值链中的位置越高,其与跨国公司的认知距离越近,越会增强其从跨国公司搜寻到价值链解构与整合知识的吸收能力,进而有利于企业内部知识与外部搜寻到的跨国公司知识之间的融合[19]。此外,位于价值链层次越高的接包商,越有可能从全局把握某段知识价值链的解构设计[20],避免“只见树木不见森林”的知识链解构设计近视症,其所规划解构的知识链更符合设计规则,因此,该服务接包商的知识解构能力就会越强。知识整合是指生产性服务价值链的各级接包商按照设计规则的要求对下一层次接包商交付完成的知识链环节进行功能、利益、目标等的协调与有机组合能力[21]。生产性服务企业在全球生产性服务价值链中的位置越高,其对设计规则的认知与理解能力越强,在相关知识的属性、结构及未来发展的方向上就越具备较高的敏锐洞察力,越能整体认知和宏观把握知识整合,从而达到更好的知识整合效果。再者,在价值链层次上较高的接包商,其具备更高的威望与资源分配权力,而这些在对具备不同知识的次级服务模块供应商进行目标与功能整合时也具有非常重要的作用。所以,综合以上3个维度的分析可以认为,全球服务价值链位置对知识链整合有正向影响作用。

对于服务模块接包商来讲,深度的价值链解构与整合知识搜寻可以在信息与高互动的基础上促进纵向深度合作与隐性知识纵向转移,而在实现服务产品创新与技术进步方面,此类隐性知识往往是决定创新绩效的关键因素[6]。知识解构能力较强的服务模块接包商所设计的服务知识链不但更符合传递过来的设计规则,而且有利于下级服务模块接包商之间隐性知识传递与分享。正如Szulanski[22]所述,没有预先设定的关系,信息和知识就很难流动,合适的价值链知识解构为知识流动提供了渠道,促进了创新绩效提升。知识整合在遵守设计规则的基础上集成次级各服务接包商的知识,这种知识组合一方面会形成组合式创新[13],另一方面,这些组合知识也是激发集成者产生新知识的方式,这些新知识是实现创新的关键投入要素[23]。所以,可以认为知识链整合对创新绩效有正向影响作用。综上所述,本文提出如下假设:

H2:知识链整合在全球生产性服务价值链位置与创新绩效的关系中发挥中介作用。

(3)依特定情势协调的调节性中介作用。Stefano等[5]把“自动响应”与“人为响应”的综合运用方式称为依特定情势的协调。生产性服务价值链是跨国公司主导下各层级接包商以传递过来的设计规则作为标准进行运作的,即在正常状态下以“自动响应”的方式进行运营,但由于竞争激烈、生产性服务消费效果评价的主观性、生产性服务生产的顾客参与性等特征,使得服务价值链整合的环境充满不确定性、模糊性和复杂性[5],这往往会使传递过来的设计规则是模糊甚至不确定的。依特定情势的协调利用探索式的方法和程序有目的地修正预设设计规则[24],使知识解构更加科学合理,促进创新绩效提升;根植于生产性服务价值链的接包商容易形成依赖跨国公司的组织惯性,这种惯性虽然在一定程度上降低了技术风险,但也使接包商更倾向于深度搜索来自于跨国公司的知识和固守其传递过来的设计规则[25],从而忽略了来自于生产性服务价值链上其它层级的新知识。而依特定情势的协调在环境不确定性和模糊性增加时,会使各级服务接包商扩大知识搜寻宽度,促进创新绩效提升;在环境具有复杂性和不确定时,依特定情势的协调会促使更多探索性知识得到整合,这些知识通常是异质性的。Morone等[26]利用计算机模拟发现,当企业接触较多的异质性知识时,会带给它更多的新知识增长,而异质性较少的知识带给其创造新知识的能力则非常有限。因此,依特定情势协调促进了更多异质性新知识整合,进而促进了创新绩效提升。综合以上分析,本文提出以下假设:

H3:知识链整合在全球生产性服务价值链位置与创新绩效间关系中的中介作用受到依特定情势协调的调节,即依特定情势协调越大,知识链整合对其创新绩效的影响也越大。

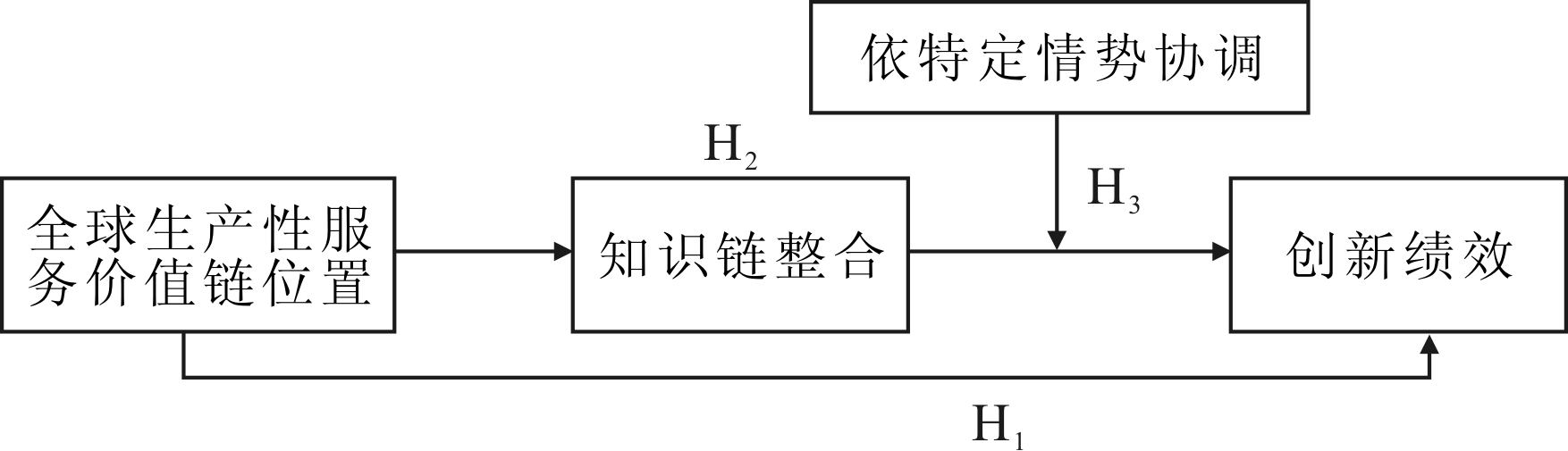

本文假设全球生产性服务价值链位置对创新绩效有显著正向影响,知识链整合在全球生产性服务价值链位置与创新绩效间关系中发挥中介作用,知识链整合在全球生产性服务价值链位置与创新绩效间关系中的中介作用受到依特定情势协调的调节。综上,构建概念模型,如图4所示。

图4本研究概念模型

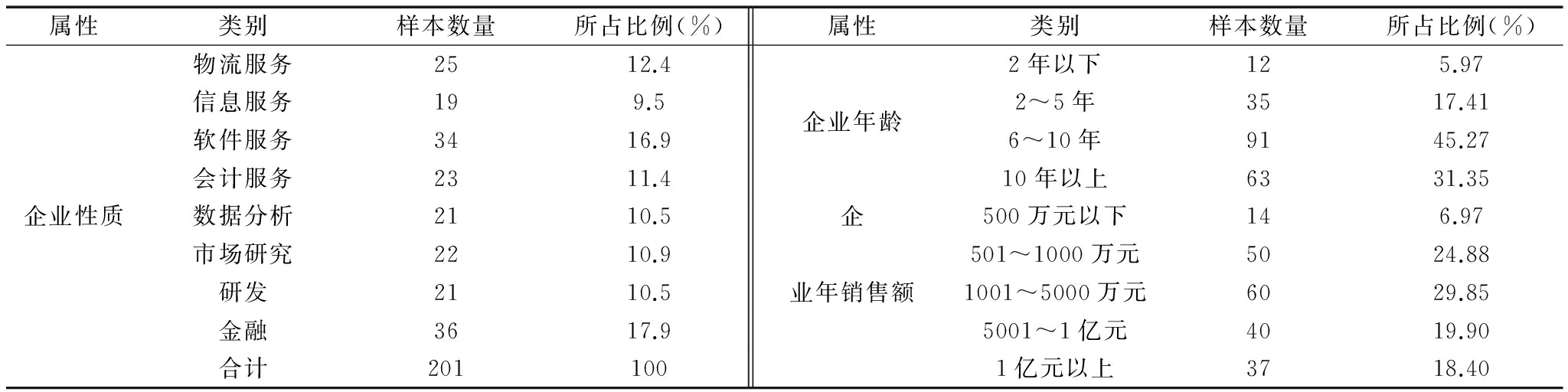

样本搜集主要来自生产性服务业比较发达的广东、山东、浙江、江苏、北京、天津等6个省市,涉及物流服务、信息服务、软件服务、会计服务、数据分析、市场研究、研发、金融等行业。考虑到邮寄调研在中国市场的低回收率及管理者对信息的误读等,课题组利用社会关系网络及政府相关部门的支持进行调研,在确认调研对象符合条件并且愿意参加的前提下,通过直接拜访的方式发放问卷,现场对问卷中理解有歧义、比较专业和抽象的词汇进行解答,然后将相关问卷留置给被访者,在留置问卷后期多次电话拜访被访问者,询问问卷作答情况,并再次对问卷中不明晰的问题进行解答。通过上述手段确保题项在实际测量过程中能正确地被调查对象理解,并控制理解偏差。主要通过3种方式搜集数据:①利用以往与政府相关部门的合作关系进行数据搜集,在政府相关部门与相关企业电话确认沟通之后,课题组成员直接拜访,并留置问卷,共历时3个月,发放问卷140份,回收问卷112份;②课题组通过网站及电话黄页获得相关企业的信息后,先电话确认同意,然后直接拜访并留置问卷,共历时4个月,发放问卷50份,回收问卷30份;③利用课题组成员的社会关系进行数据收集,直接拜访并留置问卷,历时2个月,发放问卷100份,回收问卷88份。在回收到的230份问卷中,剔除漏填、错填、规律性强、非生产性服务业、跨国公司价值链嵌入不明显等问卷,最终得到201份问卷,问卷有效回收率69.3%。样本描述性统计如表1所示,从样本分布特征来看,在企业年龄、企业性质、年销售额等方面分布广泛,基本涵盖了不同类型的生产性服务企业,具有良好的代表性。

表1样本描述性统计分析

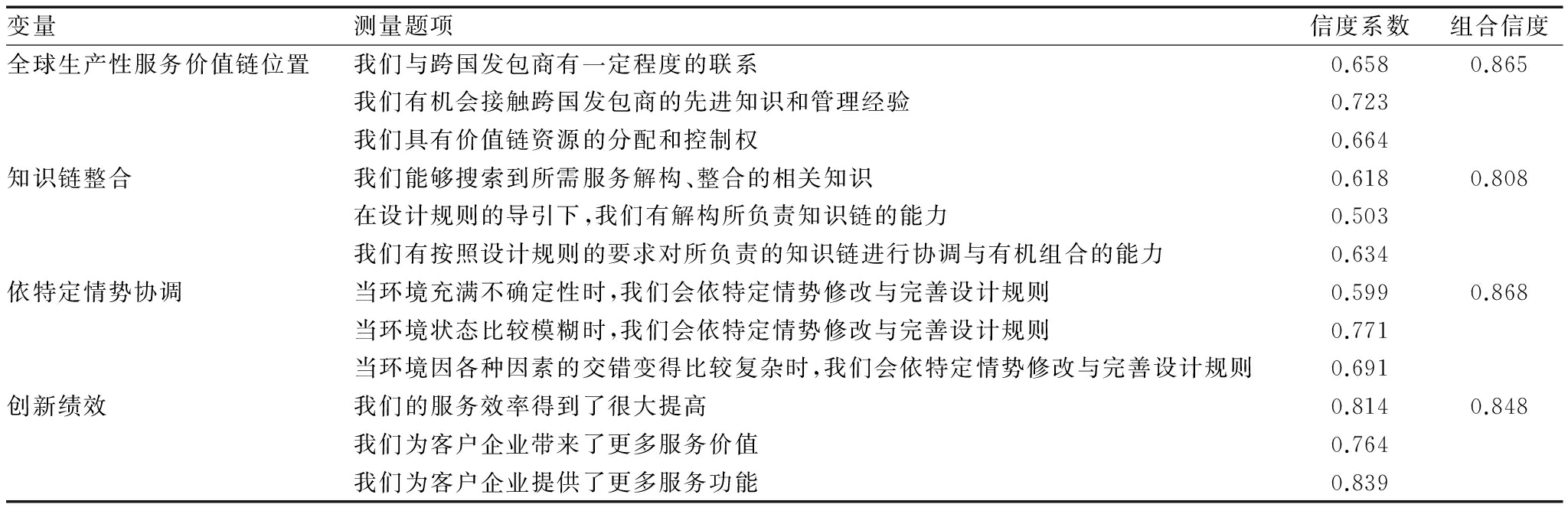

为提高问卷测量的信度与效度,借鉴了当前相关研究中的成熟量表,由于本文使用的量表中部分是英文文献量表,虽然该量表是相对成熟的国外量表,但为了确保度量工具的有效性和可信度,首先请两名本领域的专家将相应的英文量表题项翻译成中文,然后再请另外两名本领域的专家将这些中文翻译回英文,仔细辨别其中的差别,反复核对,并根据本研究的特点、目的及中国国情作相应修正,最终形成初始中文问卷;再次,选取20家嵌入跨国公司价值链中的生产性服务企业进行预调研,并根据预调研反馈的意见对问卷作进一步修改完善,确定最终问卷。

在参考相关研究的基础上[27-28],本文从接近中心性、权力中心性、信息中心性3个维度对全球价值链位置这一变量进行测度;在参考相关研究的基础上[14-16],本文从知识搜寻、知识解构、知识整合3个维度对知识链整合进行测度;在参考相关研究的基础上[5-6],本文从不确定性、模糊性、复杂性3个维度对依特定情势的协调进行测度;在参考相关研究的基础上[29-30],从服务效率、服务价值、服务功能3个维度对创新绩效进行测度。删除信度较低的题项后,保留题项的信度情况如表2所示。所有量表具有足够的测量信度。由于本研究相关题项参考了相关研究成果,并根据专家意见及预调研的反馈进行了调整,因此,问卷具有较高的内容效度。另外,采用Harman的单因素测试结果表明,主成分分析抽取的5个因素解释了总变异量的63.232%,第一个因子仅解释了变异量的16.548%,说明没有单一因素能解释绝大部分变异量,研究数据不存在严重的同源误差问题。

表2各测量题项信度

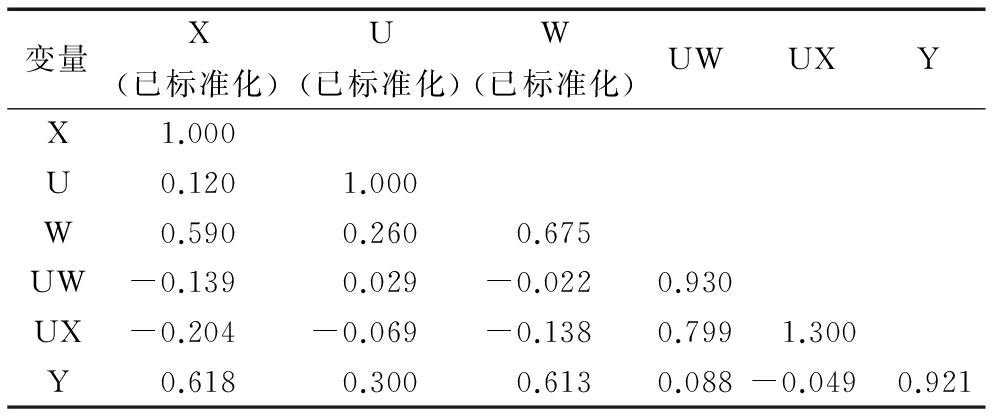

首先,将X(代表全球生产性服务价值链位置)、U(代表依特定情势的协调)和W(代表知识链整合)标准化为Z分数(变量名称不变),然后,将标准化后的U和W相乘得UW,将标准化后的X和U相乘得XU,变量间协方差如表3所示。

表3变量间协方差

根据温忠麟等[31]介绍的研究步骤,中介过程后半路径被调节需验证以下方程:

Y=c0+c1X+c2U+c3UX+e1

(1)

W=a0+a1X+a2U+e2

(2)

(3)

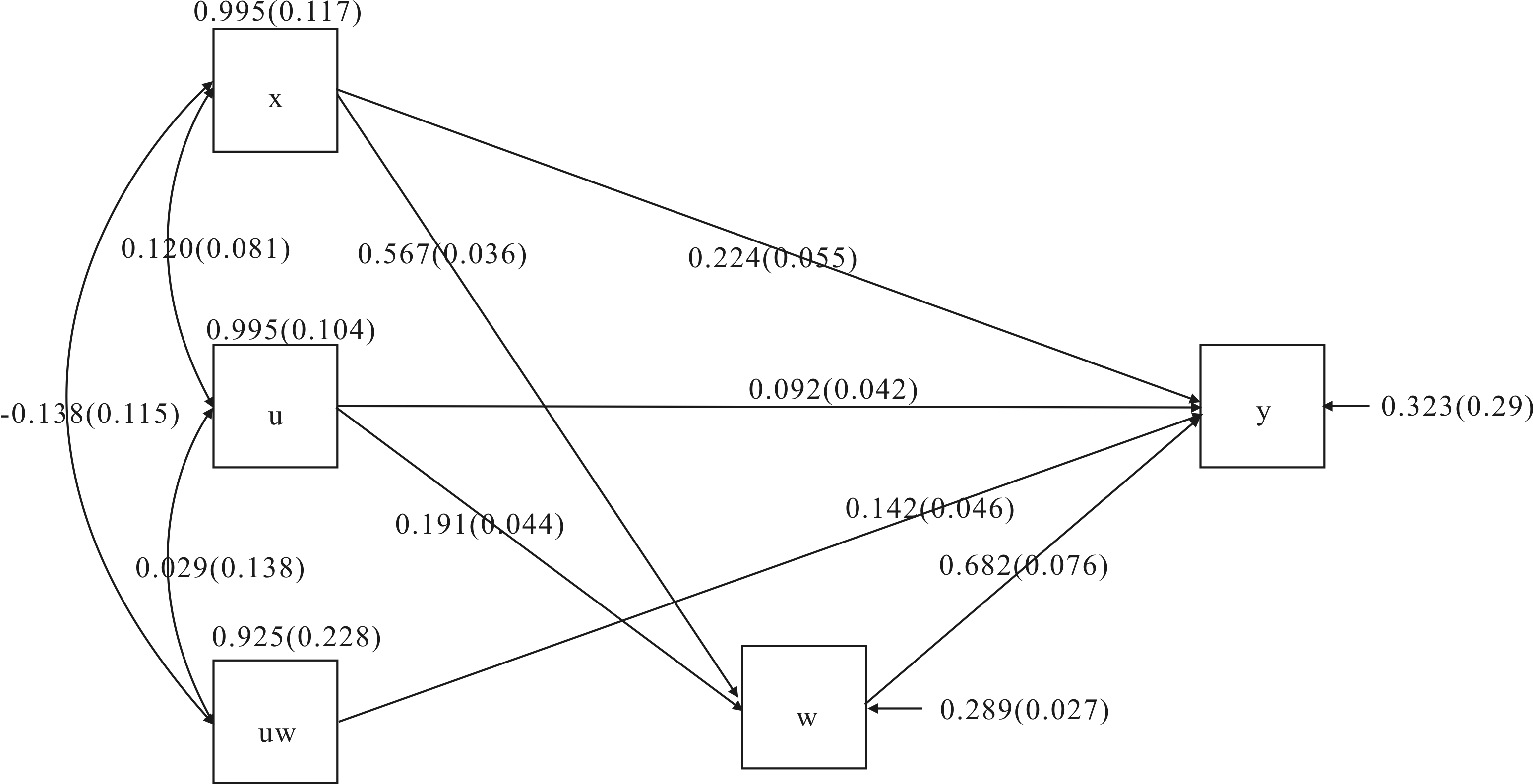

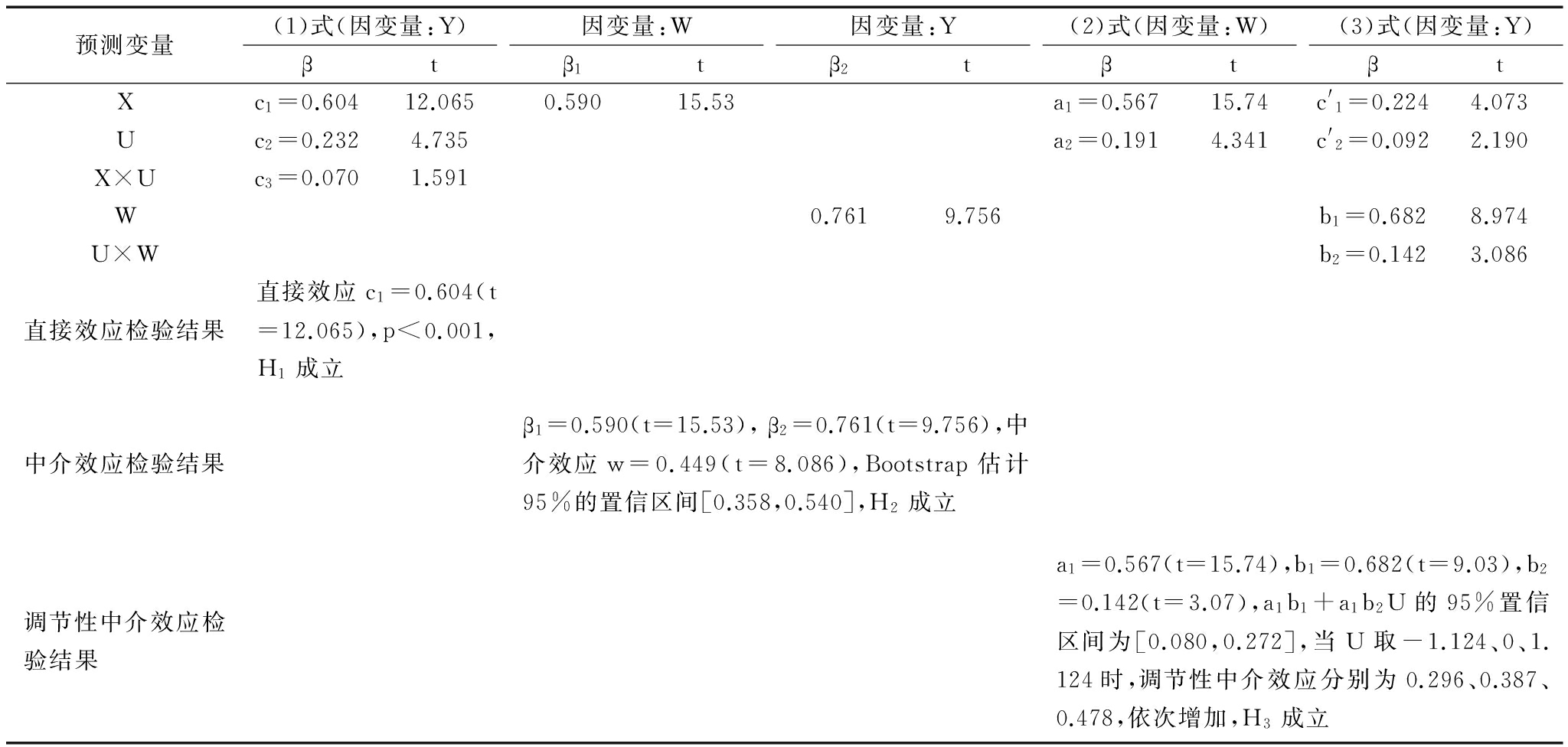

第一步,建立全球价值链位置(X)与创新绩效之间关系的简单调节模型(式(1)),以Mplus7.4检验直接效应是否受到依特定情势协调(U)的调节,结果如图5所示。全球价值链位置(X)与创新绩效(Y)之间关系显著(c1=0.604,t=12.065,p<0.001),因此,H1成立。UX与Y的关系不显著(c3=0.070,t=1.599,p>0.05)。因此,只能建立有调节的中介效应模型[32]。

图5直接调节效应检验

第二步,对W的中介效应进行检验。使用Mplus7.4设定Boostrap=1 000进行验证,结果如图6所示。间接效应的估计值如表4所示。

以Bootstrap计算出的置信区间如表5所示。

图6中介效应的检验

表4间接效应的估计值

表5Bootstrap估计出的中介效应置信区间

W中介效应的P值<0.05,且Bootstrap估计的95%的置信区间为[0.358,0.540],其中并不包含0。因此,W在X和Y之间的中介效应成立,所以,H2得证。

第三步,建立有调节的中介模型(直接效应不受调节),检验全球生产性服务价值链位置(X)经过知识链整合(W)对创新绩效的中介效应是否受到依特定情势协调(U)的调节。Mplus程序运行结果如图7所示。

图7有调节的中介效应检验

模型拟合的参数为χ2=2.034(p=0.1538>0.05),df=1,RMSEA=0.072,CFL=0.997,TLI=0.981,SRMR=0.017,因此,模型拟合良好。全球生产性服务价值链位置(X)对知识链整合(W)的效应显著(a1=0.567,t=15.737,p<0.001), 知识链整合(W)对创新绩效(Y)的效应显著(b1=0.682,t=9.027,p<0.001), 依特定情势协调(U)与知识链整合(W)的交互项(UW)对Y的效应显著(b2=0.142,t=3.070,p<0.001),因为调节中介效应后半路径的中介效应是a1(b1+b2U),此函数为U的线性函数,可用其高于一个标准差与低于一个标准差的差值衡量U调节效应的有效性[31]。因此,可使用偏差校正的百分位Bootstrap法计算a1b1+a1b2U(U的标准差为1.124)的高低一个标准差之间差异的置信区间。得出其置信区间如表6所示,95%置信区间为[0.080,0.272],不包含0。所以,全球生产性服务价值链位置经过知识链整合对创新绩效中介效应的后半路径受到依特定情势协调的调节。

中介效应为a1b1+a1b2U=0.387+0.081U,当U取-1.124、0、1.124时,中介效应分别为0.296、0.387、0.478。全球生产性服务价值链与创新绩效的总效应是0.618(见表3),当U取值为-1.124、0、1.124时,中介效应分别占总效应的47.8%、62.6%、77.3%。可见,U的值越大,中介效应越大。因此,U正向调节中介效应,H3得证。

为使上述验证结果更加明晰,现将上述3个步骤的验证结果以表格的形式总结出来,如表7所示。

表6Bootstrap估计出a1b1+a1b2U高低一个标准差的置信区间

表7有调节的中节效应模型检验结果汇总(N=201)

注:X代表全球价值链位置;W代表知识链整合;U代表依特定情势协调;Y代表创新绩效

当前学界对全球生产性服务价值链位置影响嵌入企业创新绩效的机理尚未完全清楚,本文研究贡献为:①将知识链整合引入其中作为中介变量,有助于从知识链视角打开全球生产性服务价值链位置影响创新绩效机理的“黑箱”;②从跨国公司基于知识的价值链分解方式入手,提出知识链整合的中介程度受到“依特定情势协调”的调节性影响,并进行了实证验证,从理论上进一步完善了全球生产性服务价值链位置影响创新绩效的“黑箱”机制。本文实证结果也为中国本土企业带来一些有益的启示:

(1)实证结果显示,全球生产性服务价值链位置对创新绩效有显著正向影响。对于嵌入跨国公司生产性服务价值链中极少数实力强大的中国本土企业来讲,它们可以承受沿价值链攀升时所需付出的高物质投入和高情感承诺,从而达到与跨国公司较近的社会邻近性、认知邻近性和组织邻近性。因此,完全可以通过提升其自身在全球生产性服务价值链位置来提升其自身创新绩效。当然,政府的适当引导与支持可以加速这一过程的实现,如政府可以从政策和资金上支持该类企业积极与跨国公司的技术交流及战略合作。为提升该类企业的组织邻近性,也可支持其在海外建立分支机构;为提升该类企业的认知及社会邻近性,可支持双方之间开展人事交流等。

(2)对于绝大多数嵌入全球生产性服务价值链的中国本土企业来讲,它们的实力并非十分强大,由于当前跨国公司对全球生产性服务价值链进行的俘获型和科层型治理结构,它们大都在全球价值链的中低端环节被俘获,且很难向全球价值链的高端攀升[32]。这一部分企业如何通过嵌入全球生产性服务价值链来提升自身创新绩效,一直是困扰当前管理者及学者们的一个难题,而本文实证结果为这一部分企业提供了一些可行性建议。知识链整合在全球生产性服务价值链位置与创新绩效间关系中的中介作用受到“依特定情势协调”的正向调节。因此,对于这一部分企业来讲,虽然通过提升在全球生产性服务价值链位置来提升其创新绩效是非常困难的,但仍可以通过增强其知识链整合能力和“依特定情势协调”的能力提升其创新绩效。

具体策略为:①正确识别本地集群中“依特定情势协调”龙头企业。“依特定情势协调龙头企业”并不是指传统意义上的行业龙头企业,而是指在跨国公司的生产性服务价值链上具有一定位置且深深根植于本地集群的生产性服务企业。它虽然具有一定的实力,但不属于第一类那种极少数实力强大的中国本土企业,相比于第一类企业来讲,它具有与跨国公司较远的组织邻近性。这种企业在全球生产性服务价值链上具有一定的位置,可以获取一定的跨国公司知识链整合的规则知识,使其自身具有一定的“自动响应”能力,又由于与本地集群中其它企业、科研机构、高校、政府等建立了正式及非正式的联系,可获得多渠道的异质性信息,“依特定情势协调”龙头企业通过对来源于不同渠道的异质信息进行比对、总结、归纳,可以对环境变化作出更为正确的判断[13],从而具有较强的“人为响应”能力。因此,这类龙头企业具有综合“自动响应”和“人为响应”的“依特定情势协调”能力。政府应根据上述条件对本地集群中的潜在“依特定情势协调”龙头企业进行科学系统的筛选确定;②支持“依特定情势协调”龙头企业与本地集群内企业互动,实现二者的双赢。“依特定情势协调”龙头企业事实上占据了连接跨国公司全球生产性服务价值链与本地集群网络的“结构洞”位置,凭借与跨国公司较近的知识距离、组织距离,不断获取跨国公司的知识链整合知识。生产性服务消费的顾客参与性、消费效果评价的主观性等造成生产性服务企业外部环境经常呈现出信息不对称和动态复杂性的情况,“依特定情势协调”龙头企业仅具有“知识链整合”的知识优势,而缺乏供应链需求变化及市场变化的“依特定情势协调”知识,很难将自身“知识链整合知识”优势转化为真正的创新绩效。因此,根植于本地集群的“依特定情势协调”龙头企业有很大的动力追求与本地集群内其它企业的知识共享和能力互补。政府的引导在上述过程中可以起到规范与加速作用,即“政府引导”+“依特定情势协调”龙头企业带动模式可成为提升我国生产性服务业集群创新绩效的重要途径。具体措施包括政府出台各种政策及提供资金支持“依特定情势协调”龙头企业与本地集群内企业、科研机构、高校、政府等相关部门开展合作与交流,如搭建创新联盟平台、建立集群知识交流委员会等常设性机构,也可由行业协会或行业研究会组织各种论坛、企业家沙龙等正式及非正式的手段加强集群内部沟通与交流。通过这些途径,一方面可以提升龙头企业的依特定情势协调知识与能力,提升其嵌入全球生产性服务价值链的创新绩效;另一方面可将其知识链整合知识及依特定情势协调知识溢出至整个本地集群,本地集群中其它企业可依靠这些知识先嵌入到国内生产性服务价值链中,待机会成熟时可进一步嵌入到跨国公司全球生产性服务价值链中,逐步提升自身创新绩效。

参考文献:

[1] STURGEON T.Modelar production networks:a new American model of industrial organization[J].Industrial and Corporate Change,2002,11(3):451-496.

[2] VOSS C A,HSUAN J.Service architecture and modularity[J].Decision Sciences,2009,40(3):541-569.

[3] SIMON H A.Near decomposability and the speed of evolution[J].Industrial and Corporate Change,2002,11(3):587-599.

[4] 范志刚,刘洋,赵江琦.知识密集型服务业服务模块化界定与测度[J].科学学与科学技术管理, 2014,35(1):85-92.

[5] STEFANO B,ANDREA P.A dialectical model of organizational loose coupling:modularity, systems integration, and innovation[A].The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on Dynamics of Industry and Innovation:Organizations, Networks and Systems,2005.

[6] ORTON J D,K E WEICK.Loosely coupled systems:a reconceptualization[J].Academy of Management Review,1990,15(2):203-223.

[7] Y LIN, S PEKKARINEN.QFD-based modular logistics service design[J].Journal of Business & Industrial Marketing,2011,26(5):344-356.

[8] BAKI B,BASFIRINCI C S,AR I M,CILINGIR Z.An application of integrating SERVQUAL and Kano′s model into QFD for logistics services:a case study from Turkey[J].Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics,2009,21(1):106-126.

[9] KIM C,PARK J H.The global research-and-development network and its effect on innovation[J].Journal of International Marketing,2010,18(18):43-57.

[10] HUMPHREY J,SCHMITZ H.How does insertion in global value chains affect upgrading in industrialclusters[J].Regional Studies,2002,36(9):27-101.

[11] WALTER W POWELL,KENNETH W KOPUT, LAUREL SMITH-DOERR.Inter-organizational collaboration and the locus of innovation:networks of learning in biotechnology[J].Administrative Science of Quarterly,1996,41(1):116-145.

[12] BROWN J S,DUGUID P.Organizational leaning and communities-of-practice:toward a unified view of working, learning, and innovation[J].Organization Science,1991,2(1):40-57.

[13] DOUGHERTY D,HARDY C.Sustained product innovation in large, mature organizations:overcoming- to- organization problems[J].Academy of Management Journal,1996,39(5):1120-1153.

[14] SULLIVAN D M,MARVEL M R.Knowledge acquisition, network reliance, and early-stage technology venture outcomes[J].Journal of Management Studies,2011,48(6):1169-1193.

[15] LAURSEN K,SALTER A.Open for innovation:the role of openness in explaining innovation performance among U.K.manufacturing firms[J].Strategic Management Journal,2006,27(2):131-150.

[16] MICHIEL DE BOER,FRANS A J VAN DEN BOSCH,HENK W VOLBERDA.Managing organizational knowledge integration in the emerging multimedia complex[J].Journal of Management Studies,1999,36(3):379-398.

[17] KATILA R,AHUJA G.Something old, something new:a longitudinal study of search behavior and new product introduction[J].Academy of Management Journal,2002,45(8):1183-1194.

[18] NOOTEBOOM B,VAN HAVERBEKE W,DUYSTERS G,et al.Optimal cognitive distance and absorptive capacity[J].Research Policy,2007,36(7):1016-1034.

[19] ROTHAERMEL F T,ALEXANDRE M T.Ambidexterity in technology sourcing:the moderating role of absorptive capacity [J].Organization Science,2008,20(4):759-780.

[20] UZZI B.The sources and consequences of embeddedness for economic performance of organizations:the network effect[J].American Sociological Review,1996,61(4):674-698.

[21] BOER M,BOSCH F A J,VOLBERDA H W.Management organizational knowledge integration in the emerging multimedia complex[J].Journal of Management Studies,1999,36(3):379-398.

[22] SZULANSKI G.Exploring stickiness:impediments to the transfer of best practice within the firm[J].Strategic Management Journal,2015,17(2):27-43.

[23] 任皓, 邓三鸿.知识管理的重要步骤:知识整合[J].情报科学,2002,20(6):650-653.

[24] A BASK,M LIPPONEN,M RAJAHONKA,et al.Framework for modularity and customization:service perspective[J].Journal of Business & Industrial Marketing,2013,26(26):306-319.

[25] 胡保亮,方刚.网络位置、知识搜索与创新绩效的关系研究——基于全球制造网络与本地集群网络集成的观点[J].科研管理,2013,34(11):18-26.

[26] MORONE P,R TAYLOR.Knowledge diffusion dynamics and network properties of face to face interactions[J].Journal of Evolutionary Economics,2004,14(3):327-351.

[27] JL LIN,SC FANG,SR FANG,et al.Network embeddedness and technology transfer performance in R&D consortia in Taiwan[J].Technovation,2009,29(11):763-774.

[28] TSAI W. Konwledge transfer in intraorganizational networks:effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation[J].Academy of Management Journal,2002,44(5):996-1004.

[29] 吕君杰.工业服务业企业服务创新绩效与Sp-C互动关系[D].广州:华南理工大学, 2012.

[30] 张琰.生产性服务业创新问题研究[M].上海:复旦大学出版社,2012:144-195.

[31] 温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补[J].心理学报,2014,46(5):714-726.

[32] HUMPHREY J.Upgrading in global value chains[R].International Labour Office Working Paper,2004.

Zheng Hao, Li Zhen

(School of Business Administration, Shandong University of Finance and Economics, Ji′nan 250014, China)

Abstract:Knowing how the position of producer service enterprises in the global value chain affects their innovation performance can help to find ways to improve their innovation performance. Firstly, starting with the knowledge-based value chain decomposition of multinational corporations, the conceptual model to be validated is presented. Then by using the structural equation moderated mediating model, it makes an empirical analysis and gets the following findings: location in global productive service value chain has a significant positive impact on innovation performance; knowledge chain integration plays a mediator role in the relationship between global productive service value chain location and innovation performance; the mediating role of knowledge chain integration is regulated by coordination by specific situation. Finally, according to the empirical conclusion, the paper puts forward innovation performance's promotion strategy for two kinds of producer service enterprises.

Key Words:Productive Service; Location in Value Chain; Knowledge Chain Integration; Innovation Performance

DOI:10.6049/kjjbydc.2017030614

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)04-0072-09

收稿日期:2017-05-11

基金项目:国家社会科学基金项目(13CGL042)

作者简介:郑浩(1974-),男,河南沈丘人,博士,山东财经大学工商管理学院教授,研究方向为服务业创新管理;李贞(1982-),女,山东肥城人,博士,山东财经大学工商管理学院副教授,研究方向为企业创新。

(责任编辑:万贤贤)