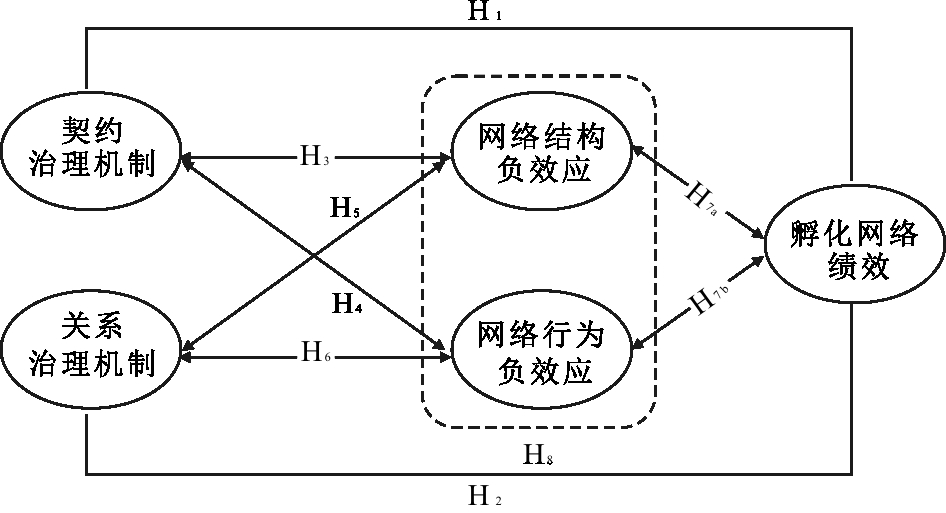

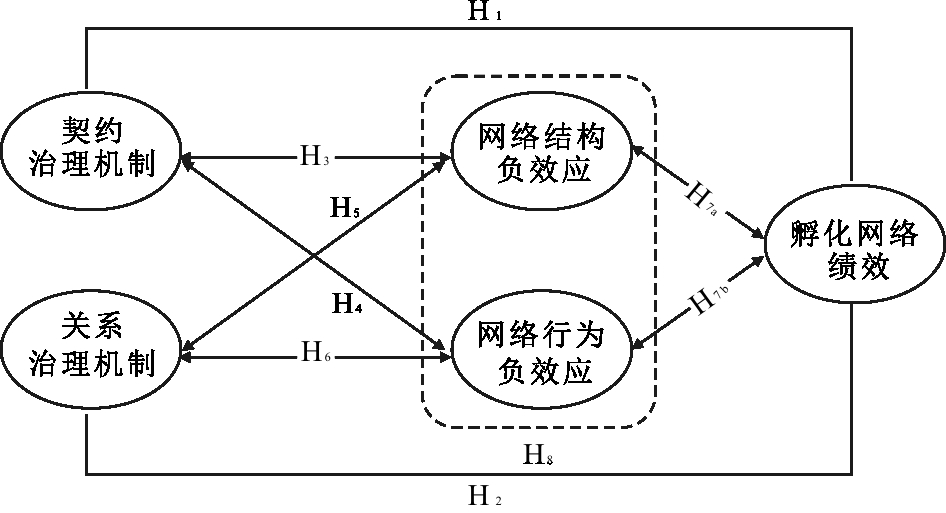

图1 孵化网络治理机制、网络负效应与网络绩效关系模型

李 浩1,2,胡海青2,费良杰3

(1.甘肃政法学院 经济管理学院,甘肃 兰州 730000;2.西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安 710054;3.兰州职业技术学院,甘肃 兰州 730000)

摘要:孵化网络是资源整合与创新增值的重要载体,但是孵化网络绩效方面的研究相对缺乏。鉴于此,主要关注孵化网络不同治理机制与网络负效应对网络绩效的差异性影响,以西安等地孵化网络为对象进行问卷调研,运用逐层回归方法进行实证检验。结果表明:契约治理机制对孵化网络绩效具有倒U型影响,关系治理机制对孵化网络绩效具有正向影响。进一步实证发现,两类网络负效应(结构与行为)在抑制孵化网络绩效的同时呈现出不同的中介作用。

关键词:契约治理机制;关系治理机制;网络负效应;孵化网络绩效

企业孵化网络(下称孵化网络)融聚新创资源促进创新发展,已成为新时期各国创新创业实践的最佳选择[1]。更重要的是,孵化网络已成为诸如“十三五”规划与区域科技小巨人扶持政策贯彻落实的重要抓手,而创新创业快速发展也为孵化网络组织践行孵育机制、提升网络价值、促进区域经济发展创造了新的契机。然而,与传统企业网络组织相比,更为复杂的网络结构与行为特性是造成孵化网络高效运行乏力的顽症[2]。为此,网络运行效果成为部分学者研究孵化网络组织的新聚焦点,并在网络关系[3]、网络协同性以及网络资源优化[4]等前置效应研究中发现,治理机制是孵化网络稳定、高效运行的重要保障。因此,要想在速度经济时代促建孵育机制、实现“孵育增值”的组织目标,迫切需要孵化网络治理与网络绩效方面的理论研究支撑。

纵观现有研究,一方面,学者多从孵化器与在孵企业微观主体绩效及其互动效果方面诠释网络绩效[5],但这种孵育机制效力视角下对“孵育增值”网络目标的解析并没有将外部创新主体和网络连通性纳入研究框架中;另一方面,仅基于网络视角构建的多主体治理机制与网络绩效二元线性模型,难以揭示要素间的内在作用机理。虽然部分学者关注孵化网络运行的前置因素并进行了实证,引入孵化器领导能力、网络协同性与资源共享等变量[6],探讨其对孵化网络绩效影响的正向传导机制,但并未揭示基于结构与行为的网络负面效应及其对孵化网络绩效的影响机理,从而造成孵化网络研究失衡以及结论缺乏指导性等问题。因此,对于孵化网络绩效,需要在充分诠释“孵育增值”网络目标的基础上,从网络治理的核心——治理机制入手[7],通过构建基于网络负效应传导机制的跨层次分析框架,分析孵化网络治理机制对网络绩效的影响机理。

顺承上述逻辑,本研究在厘清网络治理机制内涵的基础上,引入和谐理论,并将网络负效应作为中介变量,从微观与中观层次探究孵化网络治理机制对网络绩效影响的传导机制,进而将治理、绩效与负效应纳入同一孵化网络研究框架。通过文献梳理和理论分析,构建要素概念模型并提出假设命题,借助统计软件对229家企业数据进行实证分析,最后得出研究结果、提出对策建议、指明研究局限及未来发展方向。

研究发现,诸多视角下对网络绩效内涵的解释仍关注网络效率与效力的综合评价,强调网络成员遵守约定或协议是行为与关系的基础,价值化增量或协同效果是判断、检验或评价网络绩效的依据。然而,上述范式仍缺乏李维安[7]在构建治理研究框架时对目标导向的强调。其原因可能在于,一般网络组织目标可以用协同效应或价值增值解释,而孵化网络目标则更加细化和明确,不仅需要通过网络增值对网络运作结果和过程加以诠释与评价,还需从微观层面的在孵企业孵育效果以及网络主体孵育能力提升角度全面分析孵化网络绩效,唯有如此,才能体现目标导向下,通过治理机制作用创造出的孵化网络绩效。

基于此,本研究在还原组织目标(孵育质量与网络连通性)的基础上,将孵化网络绩效界定为在孵化器影响下,网络节点通过协作交互实现孵育增值的过程,并将孵化网络绩效分为网络孵育绩效与网络协调绩效两个维度,这样既符合学术界探究网络绩效标定的逻辑(目标—基础—途径—结果),又继承了Borman[8]提出的节点目标绩效与关联绩效的维度划分范式。

网络治理是基于成员合法性而形成的关系安排,以Erik-Hans和Joop[9]等为代表的学者进一步将网络治理机制的核心界定为成员关系,强调对网络参与者关系的促建、维稳和规制是网络稳健与存续目标的源动力。

与此同时,专用性资产投入、交易成本与关系契约视角下的研究进一步为网络治理机制的维度划分提供了重要理论支撑[10]。由此,关系治理机制成为学者探究网络治理机制效力的重要维度。学术界基于网络正式与非正式关系对孵化网络成功要素的理解进一步被证实,契约式正式关系与社会化非正式关系正是孵化网络关系促建与规制的前置要素[11]。然而,不同维度下孵化网络治理机制的作用机理并不相同。基于规范性制度依据的契约治理机制主张建立正式网络关系并借助监督、违约机制促进和规制网络发展[12],规则制定、合规与违规制裁则被学者标定为契约治理机制的核心要素。有别于契约治理机制的有据可依,关系治理机制信奉有理可依,并将网络的高效归结为基于合法性、主观认知、集体规则等社会资本为基础的主体间非正式关系的治理效果[13],而信任与声誉、社会规范、网络惯例以及联合制裁则被解释为关系治理机制的重要特征[14]。综上比较,对网络治理效力基础的认知差异既是网络治理机制维度划分的理论依据,同样也是众多学者构建双元模型的逻辑支撑。因此,本文将两类网络治理机制纳入同一框架,探究并还原其对网络组织绩效的差异化影响。

在将契约治理机制作为前置因素的研究中,Chisung和Mark[15]强调契约治理的固有缺陷是过度依赖契约内容的导向性,当网络主体过度专注于契约对自身行为的引导与激励时,会对网络弹性与合作创新效率产生消极影响。因此,契约治理机制与孵化网络绩效间的关系同样可能存在阈值效应。此外,过度强调契约治理机制带来的高成本及诱发网络缄默和敌对行为等风险同样成为抑制孵化网络效力序贯性的症结[16]。不仅如此,随着契约规制效果的增强,契约的复杂程度会不断提升,而且新的契约协议内容可能会与原有契约产生违和甚至冲突,从而造成契约治理机制对网络效力的影响下降,二者呈现出一种非线性关系。基于上述分析,提出如下假设:

H1:孵化网络契约治理机制与网络绩效存在倒U型关系。

网路组织理论认为,社会化网络关系是一种有益于互动主体信念融合,进而促进可持续性网络合作的机制。对孵化网络而言,关系治理机制同样能够在感观层面上培养网络成员间的认知倾向与默契,有助于网络组织整体合法性与资源共享度提升[17]。

经济学家则将组织治理中的关系治理机制理解为以信任和未来关系价值判断为基础的非正式关系安排,强调可将基于互惠的长期合作关系视为一种实现帕累托边界静态变化所需要接近的信息完全充分的经济学假设前提[18]。由此推断,孵化网络关系治理机制能强化网络信心,提升网络资源共享与互动效率,增强目标一致性,进而降低网络机会主义风险,形成长期稳定的协作关系和信息共享机制,并产生更高的合作利得。基于上述分析,提出如下假说:

H2:孵化网络关系治理机制正向影响网络绩效。

学术界对网络负效应的界定更多延续了孙国强提出的网络组织负效应理论[19],指出网络负效应源于不同层面的网络组织特征衍生出的非协同效应,并最终导致网络绩效下降和网络目标失真。孙国强[20]基于路径依赖、嵌入理论与生态系统观视角,将组织负协同界定为网络负效应,并将锁定效应、多米诺效应与创新乏力归纳为网络负效应的表现形式。上述研究开启了网络负效应传导机制研究的先河,后续研究围绕网络负效应前置因素,进一步实证指出,关系嵌入过度与网络结构特征会诱发网络负效应,从而该议题成为网络治理研究的标靶。孵化网络作为一个复杂网络系统,在运行与发展过程中同样会受到网络负效应侵蚀。有效的网络治理机制成为降低甚至规避网络负效应影响的重要途径,即通过对网络关系、行为进行规制、引导以及对网络结构进行优化,以保证网络组织有序运作[21]。

在上述“和则”、“谐则”思想的基础上,本研究将孵化网络负效应类分为网络结构负效应和网络行为负效应两类。其中,网络结构负效应是由结构性惯性与缺陷所导致的网络效力下降,表现为网络僵化、自我筛选、网络臃肿与创新乏力;网络行为负效应是指,在以上网络行为特性影响下,网络成员构建网络关系及成员间互动与合作过程中,因主体行为所致的网络效力下降,表现为搭便车、敲竹杠、败德与派系等机会主义行为。

契约治理机制旨在建立正式网络关系、规范网络行为并降低网络风险[14]。基于内容视角,契约作为一种重要的协约文书,能分别从事前协定和事后惩罚两个环节发挥作用。当孵化网络契约治理由低水平发展到中等水平时,网络主体关系与互动逐渐演变为规范化的履约行为。入孵机制与考核机制能通过严格的筛选制度对网络主体质量与规模进行前馈控制。由此,外层网络与末梢主体活性提升有助于孵化网络结构优化并降低网络僵化与自我筛选风险。另一方面,契约作为信息互动渠道能降低网络互动及合作过程中的不确定性、提高网络透明度,通过规避网络主体短视效应和建立长期导向互动关系,抑制网络机会主义行为。由此,孵化网络主体能够依靠签订契约,利用明细条款拓展和约束交易对象,同时规避潜在的网络冲突与风险。在孵化网络中,违约制裁对机会主义倾向的抑制能够形成强有力的网络文化。随着孵化网络契约治理程度提高,网络行为负效应得到进一步抑制。但是,契约治理程度过高也会产生诸多问题,如契约自身完备性和弹性缺陷逐渐突显并影响网络结构。随着大量契约关系嵌入网络,主体间容易形成“交易困境”,即契约间匹配性降低造成的网络僵化和混沌,会增强网络锁定效应并提高网络多米诺风险[22]。何青松和赵宝廷[23]将这种过度正式关系嵌入造成的网络关系互锁描述为“刚性协同”,并强调这种协同并不能提升网络绩效,反而是网络结构风险的“导火索”。基于上述分析,提出如下假设:

H3:孵化网络契约治理机制与网络结构负效应存在U型关系;

H4:孵化网络契约治理机制负向影响网络行为负效应。

在关系治理机制作用下,孵化网络主体间互动与合作不是一种强制性的关系导向,对信任关系及其自身社会资本和声誉资本的追求成为孵化网络的组织文化,并影响着网络结构与主体行为。同时,关系治理机制能提升网络主体对正式关系中不易觉察现象的敏锐度。由此,网络互动与合作决策效率提高能有效抑制网络机会主义倾向,进而在网络结构负效应得以治理的同时,提高对网络行为负效应的影响效果。

当关系治理超过一定程度并继续加强时,网络主体间信任及社会认同便成为引导网络互动与合作的决定性因素。随着信任关系逐步强化,网络主体间的战略性融合使得网络结构更加富有开放性。交易成本降低和资源共享机制强化,进一步提升了网络结构的连通性。然而,在网络任务复杂性不断增加的背景下,对熟悉伙伴的过度依赖以及社会与声誉资本压力不断增加会诱发网络派系行为。然而,基于信任的社会关系嵌入并不能改变孵化网络竞合关系态势,在网络资源相对稀缺的背景下,对网络资源与网络租金的追逐反而会使缺乏保障性利益分配机制的孵化网络的机会主义风险增大。与此同时,经济学视角下对“高度亲密悖论”的争议同样暗示着,基于信任的非正式关系并不总是对机会主义具有防范和抑制效果,过度信任关系下的“阴暗面”会导致监管机制弱化与网络效率降低[24]。基于上述分析,提出如下假设:

H5:孵化网络关系治理机制负向影响网络结构负效应;

H6:孵化网络关系治理机制与网络行为负效应存在U型关系。

孵化网络是一个由异质性且具有独立决策能力的活性主体构成的有机组织系统。作为一种超越企业的网络组织,在发挥孵育机制、带来资源优势的同时,同样存在负面效应。孵化网络无标度结构特征会造成网络规模不断扩大和优先连接的网络倾向,进而导致网络过度发展和密度分布不均等现象加剧。由显著异质性造成的局部趋同和自我筛选现象同样成为孵化网络结构负效应的主要表现:首先,过度发展造成的网络臃肿会提高网络成本;其次,网络密度不均衡、局部趋同和自我筛选是导致网络负效应的正向循环反馈机制,可能导致网络资源扩散效率降低和共享机制弱化。网络主体间关系质量与合作效率会随着互动减少而下降;最后,组织僵化是网络发展过程中不可避免的逻辑趋势,孵化网络同样会受到关系过度嵌入造成的网络僵化威胁。一旦孵化网络陷入“僵化困境”,其资源优势及主体协同效应将被限制。

另一方面,在合作背景下,网络主体将以资本投入与网络回报比较结果作为决策依据,其中对网络回报的追求和依赖是网络行为负效应的诱因。由此,搭便车、敲竹杠、败德等机会主义行为以及网络派系活动是制约网络效率提升的症结所在[25]。机会主义行为可为投机者带来更多的网络回报,但可能导致网络主体间不信任与利己行为,造成合作关系不稳定,增强网络主体对合作风险的敏感性,进而弱化合作创新动机。需要强调的是,机会主义行为对网络的破坏还在于其蕴藏的道德风险会在网络中传染[26],这种基于网络遗传性与自我嵌套的系统内生风险能破坏网络秩序和已经建立起的网络文化,因而对网络的负面影响更加持久。基于上述分析,提出如下假设:

H7:网络负效应负向影响孵化网络绩效。

H7a:网络结构负效应负向影响孵化网络绩效;

H7b:网络行为负效应负向影响孵化网络绩效。

前文的辨析与论证表明,两类孵化网络治理机制均是通过影响网络负效应强化或抑制网络的和谐性,从中观与微观两个层面对孵化网络绩效产生间接影响。首先,在不同的孵化网络治理机制下,网络关系对网络结构与网络主体行为的影响机理不同,从而决定了孵化网络运行效果的发挥逻辑;其次,孵化网络契约治理机制与关系治理机制对不同网络负效应的靶向偏好导致网络结构与主体行为处于不平衡状态。根据Kim[27]的观点,网络发展离不开结构与行为耦合。孵化网络治理机制影响着网络结构与主体行为,进而间接影响网络绩效。在此基础上,Huang等[28]研究发现,网络“缺陷”在创始人资源禀赋与创新绩效间发挥显著的中介效应。由此可见,孵化网络治理机制通过网络结构与网络行为影响网络协同性,间接作用于孵化网络绩效。基于上述分析,提出如下假设:

H8:网络负效应在孵化网络治理机制与网络绩效之间起中介作用。

综上所述,两类孵化网络治理机制既直接影响网络绩效,又通过网络负效应间接作用于网络绩效。基于此,本研究构建孵化网络治理机制、网络负效应与网络绩效关系模型,如图1所示。

图1 孵化网络治理机制、网络负效应与网络绩效关系模型

本研究采用问卷调研与访谈调研相结合的方式进行数据资料搜集,选取3家孵化器与24家在孵企业作为问卷预调研和访谈调研对象,依据调研对象提出的问题和建议对问卷进行完善后进行正式问卷调研。2015年12月至2016年7月,在陕西省资源统筹中心协助下,采用现场与邮件相结合的方式向西安、上海、广州与苏州地区9个孵化网络中在孵企业研发部门或企业管理人员发放问卷378份,回收并筛选获得有效问卷229份(有效回收率61%)。针对研究假设,采用学术界应用最为广泛的Nina等[29]提出的中介效应检验方法,借助SPSS 17.0和Amos 21.0统计软件,对变量间主效应及中介效应进行检验。

本研究对变量的操作化定义与测度,均是在借鉴国内外相关研究基础上,结合研究目的设计开发测度量表完成:①孵化网络契约治理机制与关系治理机制主要参考Wuyts和Geysken[30]及李双燕等[31]的研究成果设计题项;②网络结构负效应测度参考连远强[19]与孙国强[20]的研究结论,从网络规模、弹性与连通性3个方面设置5个题项进行综合评价。网络行为负效应测度借鉴刘群慧和李丽[25]的研究量表,设置5个题项,分别针对机会主义行为、道德风险及派系行为进行综合评价;③孵化网络绩效借鉴于淼、荣义重[32]提出的孵化绩效和刁晓纯、苏敬勤[33]的网络协作绩效研究方法进行综合评价。控制变量同样从微观层与中观层进行设计。其中,微观层控制变量借鉴Zhou等[14]的建议,选取企业规模和高新技术级别两个指标,中观层控制变量选用网络所在区域和网络年龄两个指标。除控制变量采用三级(1、4、7)虚拟赋值外,问卷其它题项均设计为李克特7点量表。此外,本研究选取“消极情绪”作为同源误差检验的标记变量[34],筛选遵循标记变量通过Cronbach's α检验并且与调研内容无关的原则。

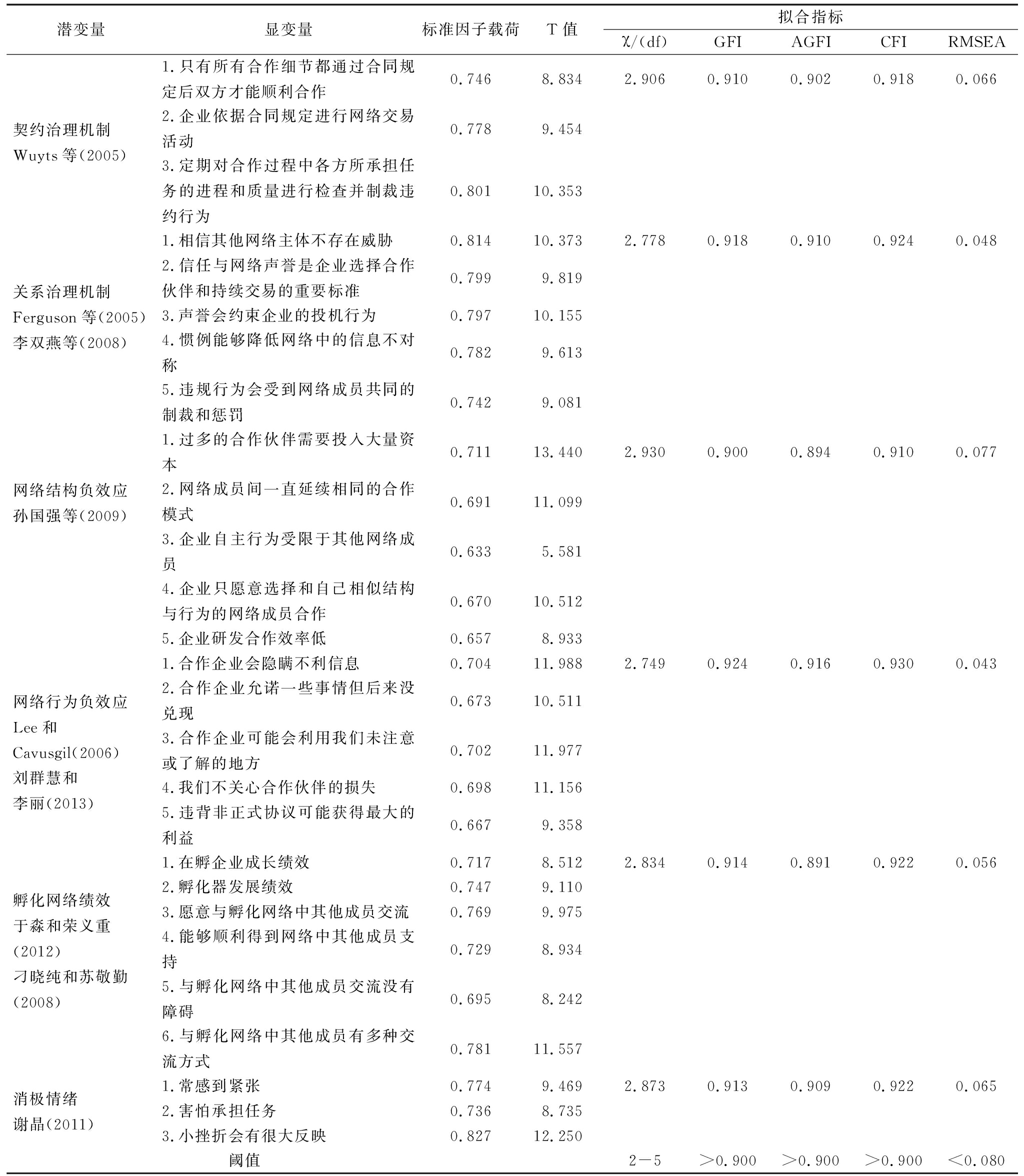

在KOM-Bartlett检验的基础上,采用主成分分析法对量表进行EFA分析,剔除因子载荷低于0.5 的条目后形成最终问卷。依据Gilbert[35]的信效度判断标准,运用SPSS软件进行分析,结果显示量表信度较好。在效度分析方面,表1结果显示,量表的内容效度、收敛效度、判别效度均达到阈值水平,同时各变量膨胀因子均未超过阈值10,且相关系数均未超过0.75。标记变量跟踪与Grayson[36]系数调整方法检验结果显示,量表不存在共线性和同源误差干扰。

由于本研究结果涉及非线性关系,因而在利用SPSS 17.0软件对数据进行中心化处理的基础上,通过逐层回归对假设进行检验,结果详见表2。

表1验证性因子分析CFA结果

表2模型层级回归分析结果

注:*、**、***分别代表10%、5%、1%水平下显著;N=229;回归系数为标准化系数(Beta值)

利用模型1-3检验孵化网络契约治理机制与关系治理机制对网络绩效的影响,结果显示,契约治理机制一次项系数不显著,二次项系数显著为负(β=-0.279,P<0.05);关系治理机制一次项系数显著为正(β=0.259,P<0.05),二次项系数不显著,结果支持H1与H2。

为检验孵化网络负效应对网络绩效的影响,将中介变量孵化网络结构负效应与行为负效应逐层纳入模型4与模型5后,结果显示,孵化网络结构负效应与网络绩效显著负相关(β=-0.242,P<0.05);孵化网络行为负效应与网络绩效显著负相关(β=-0.248,P<0.05),结果支持H7。

模型6-8检验了孵化网络契约治理机制与关系治理机制及其二次项对网络结构负效应的影响。结果显示,孵化网络契约治理机制二次项系数显著为正(β=0.367,P<0.01),说明契约治理机制与网络结构负效应呈U型关系;关系治理机制的一次项系数显著为负(β=-0.342,P<0.01),说明孵化网络关系治理机制与网络结构负效应呈负相关关系,结果支持H3和H5。

模型9-11检验了孵化网络契约治理机制与关系治理机制及其二次项对网络行为负效应的影响。结果显示,契约治理机制的一次项系数显著为负(β=-0.362,P<0.01);关系治理机制的一次项系数显著为负(β=-0.294,P<0.05),说明孵化网络契约治理机制与关系治理机制均与网络行为负效应呈负相关关系,结果支持H4但拒绝H6。

最后,本研究采用因果中介检验方法验证网络负效应的中介效应[29]。结果显示,加入中介变量后,孵化网络关系治理机制对网络绩效的回归系数β值由模型3的0.259**降至0.248**;将中介变量网络行为负效应加入模型5后,孵化网络关系治理机制对网络绩效的回归系数β值由模型3的0.259**降至0.234**,说明网络结构负效应、网络行为负效应在孵化网络关系治理机制与网络绩效间均具有部分中介作用。

为进一步验证网络负效应对关系治理机制与孵化网络绩效间关系中介效用的显著性,本研究采用偏差修正法(Bias-Corrected Percentile Bootstrap,BC)对样本数据进行区间估计检验。运用SPSS 17.0软件对中介效应进行95%偏差修正检验(BC),结果显示置信区间内不包括0,说明两类中介效应均显著。

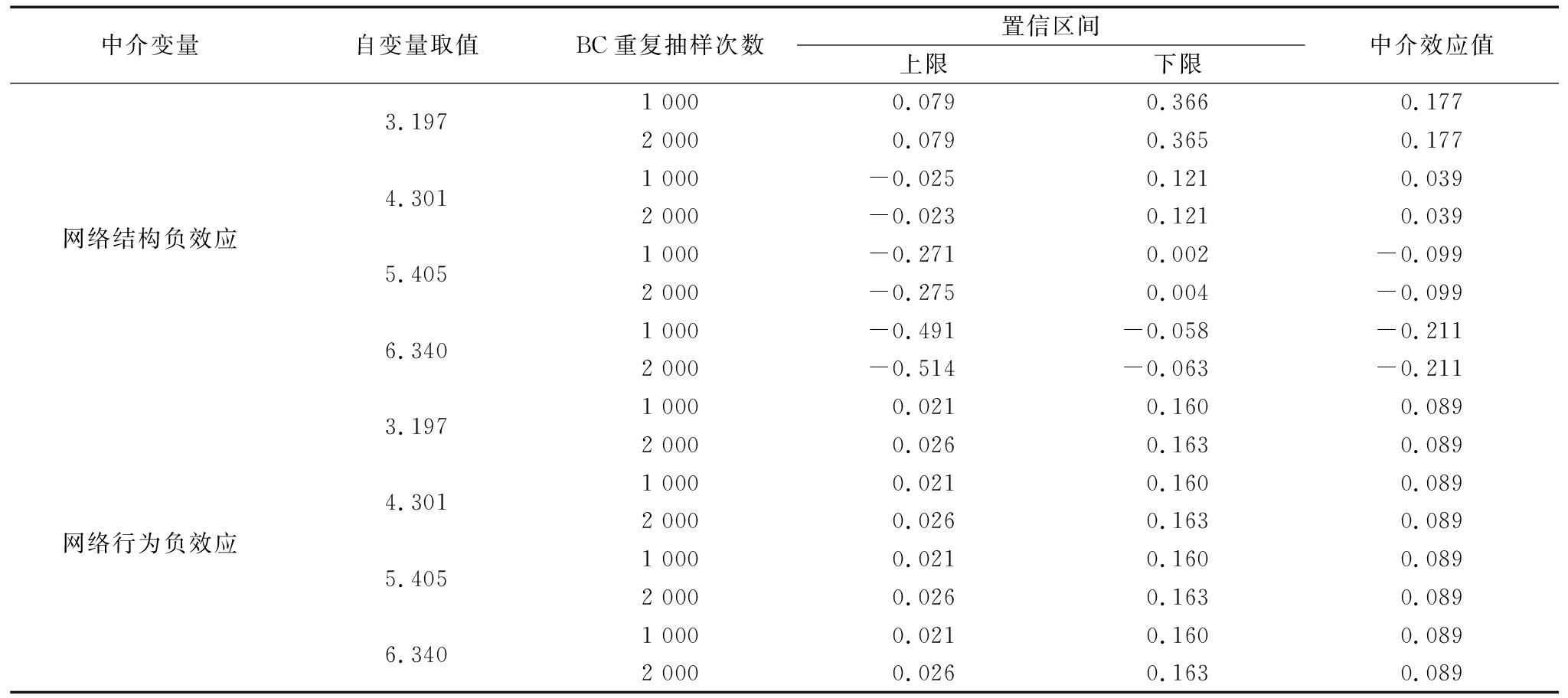

由于孵化网络契约治理机制与网络绩效在网络负效应作用下呈非线性关系,因而无法采用上述方法进行中介效应检验。本研究借鉴Hayes和Preacher提出的瞬时中介效应检验方法,结果如表3所示。在BC重复抽样为1 000次(或2 000次)情况下,当契约治理机制从![]() 上升到均值

上升到均值![]() 时,瞬时中介效应值由0.177降至0.039,对应的置信区间从不包含0变为包含0,说明正面瞬时中介效应从显著变为不显著;当取值从均值变为时,瞬时中介效应值由0.039降至-0.099,置信区间仍包含0,说明中介效应仍不显著;当取值从

时,瞬时中介效应值由0.177降至0.039,对应的置信区间从不包含0变为包含0,说明正面瞬时中介效应从显著变为不显著;当取值从均值变为时,瞬时中介效应值由0.039降至-0.099,置信区间仍包含0,说明中介效应仍不显著;当取值从![]() 变为

变为![]() 时,瞬时中介效应值降至-0.211,对应的置信区间不包含0,说明负面中介效应显著。随着契约机制增强,网络结构负效应对契约治理机制与孵化网络绩效间关系的正面瞬时中介效应逐渐减弱;当契约治理机制增强到一定程度后,网络结构负效应转变为显著性的负面瞬时中介效应。

时,瞬时中介效应值降至-0.211,对应的置信区间不包含0,说明负面中介效应显著。随着契约机制增强,网络结构负效应对契约治理机制与孵化网络绩效间关系的正面瞬时中介效应逐渐减弱;当契约治理机制增强到一定程度后,网络结构负效应转变为显著性的负面瞬时中介效应。

综上得出,网络负效应在孵化网络治理机制与网络绩效关系间发挥部分中介效应。进一步实证发现,网络结构负效应在契约治理机制与孵化网络绩效关系间具有更为复杂的中介效应,呈现出断档且非线性的瞬时中介趋势,结果部分支持H8。

表3契约治理机制与孵化网络绩效中介效应显著性检验

现有研究缺乏从网络整体视角对孵化网络绩效提升机理的分析。本研究就孵化网络治理机制对网络绩效的直接影响,以及网络结构与行为负效应间接影响的辨析与论证,提出研究假设并构建概念模型,通过实证方法对其进行检验。研究结论对孵化网络治理研究与实践管理具有一定的启示意义。

首先,针对孵化网络治理机制对网络绩效的影响,完善并形成了孵化网络“生成-运行-治理”的研究体系。其中,孵化网络契约治理机制与网络绩效间具有倒U型关系,说明契约治理机制在提升孵化网络绩效方面存在局限性。因此,在创新支持不足、孵育能力有限的孵化网络中,管理者与政策制定者在通过契约治理孵化网络的过程中需要更加谨慎地将其控制在一定程度内,防止过低或过高的契约治理对网络绩效造成负面影响。相较而言,在关系治理机制作用下,孵化网络主体间灵活的强连接网络关系有助于提高互动效率、增强合作信心,进而为孵化网络绩效提供更大支持。为此,通过社会网络嵌入与网络文化建设加强关系治理机制,增强网络主体间互动关系与合作信心成为管理者提升网络孵育效果的有效手段。

其次,本研究提出孵化网络负效应概念,并实证分析了其对网络绩效的抑制作用。结果表明,如果无法有效规避和控制网络负效应,成员间合作动机与网络环境均会受到影响,为了避免被合作伙伴利用和陷入网络僵局,网络主体会选择减少合作甚至退出孵化网络。因此,管理者应提高网络警觉性,特别是作为孵化网络关键组织的孵化器,应利用其参与网络互动机会多、对网络主体信息掌握全面的优势,重视并加强网络风险防范工作,建立健全风险预警系统。研究结论既解释了“网络是一种负担[37]”,又为孵化网络治理提供了有效的前馈控制与决策依据。

最后,本研究探索性地分析了网络负效应对孵化网络治理机制与网络绩效关系的部分中介作用。对不同路径传导机制的实证发现,网络行为负效应在不同治理机制的作用路径中均存在显著的部分中介效应,这一模式同样出现在网络结构负效应对关系治理机制的中介路径中。但网络结构负效应对契约治理机制的中介作用存在非线性传导趋势,会随着契约治理机制的增强由正面中介效应转变为负面。

本研究仍存在以下不足:首先,并未涉及两类治理机制(契约治理机制与关系治理机制)间交互作用。其次,本研究采用横截面数据进行实证分析,考虑到孵化网络绩效可能需要时间积累才能产生效果,从时间透镜下考察网络治理的长效机制很有必要。

参考文献:

[1] 胡海青, 张宝建, 张道宏. 企业孵化网络成因解析:脉络梳理与研究展望[J]. 研究与发展管理, 2013, 25(1): 94-103.

[2] ARIZA-MONTES J A, MUNIZ N M. Virtual ecosystems in social business incubation[J]. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 2013, 11(3): 27-45.

[3] TIAGO R, ELSA H. The role of science parks incubators technovation in converging countries: evidence from and business Portugal[J]. Journal of Business Venturing, 2010, 30(4):278-290.

[4] SOMSUK N, LAOSIRIHONGTHONG T. A fuzzy AHP to prioritize enabling factors for strategic management of university business incubators: resource-based view[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2013, 26(8):1-13.

[5] 张力. 孵化互动、专用性人才和被孵企业成功毕业[J]. 南开管理评论, 2012, 15(1): 93-101.

[6] UNO H, WANG Z H. Improvements in the performance of an incubation-type planar?patch clamp biosensor using a salt bridge electrode and plastic(PMMA) substrate[J]. Sensors and Actuators, 2014, 193(31): 660-668.

[7] 李维安, 林润辉, 范建红. 网络治理研究前沿与评述[J]. 南开管理评论,2014,17(5): 42-53.

[8] BORMAN W C, MOTOWIDLO S J. Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance[C]. Personnel Selection in Organizations. SanFrancisco: Jossey Bass Publishers, 1993.

[9] ERIK-HANS K, JOOP K. Governance network theory: past, present and future[J]. Policy & Politics, 2012, 40(4): 587-606.

[10] 刁丽琳, 朱桂龙. 产学研合作中的契约维度、信任与知识转移——基于多案例的研究[J]. 科学学研究, 2014, 32(6): 890-901.

[11] COOPER C E, HAMEL S A, CONNAUGHTON S L. Motivations and obstacles to networking in a university business incubator[J]. Technology Transfer, 2012, 37(4): 433-453.

[12] 李浩, 胡海青. 孵化网络治理机制对网络绩效的影响:环境动态性的调节作用[J]. 管理评论, 2016, 28(6): 100-112.

[13] CAPALDO A. Network governance: a cross-level study of social mechanisms, knowledge benefits, and strategic outcomes in joint-design alliances[J]. Industrial Marketing Management, 2014, 43(4): 685-703.

[14] ZHOU K Z, POPPO L. Exchange hazards, relational reliability and contracts in China: the contingent role of legal enforceability[J]. Journal of International Business Studies, 2010,41(5): 861-881.

[15] CHISUNG P, MARK W. An exploratory study on the potential of social enterprise to act as the institutional glue of network governance[J]. The Social Science Journal, 2014, 51(1): 120-129.

[16] OZCAN P, EISENHARDT K M. Origin of alliance portfolios: entrepreneurs, network strategies, and firm performance[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(2):246-279.

[17] EBBERS J J. Networking behavior and contracting relationships among entrepreneurs in business incubators[J]. Entrepeeneurship Theory and Practice, 2014, 38(5): 1159-1181.

[18] 罗珉, 赵亚蕊. 组织间关系形成的内在动因:基于帕累托改进的视角[J]. 中国工业经济, 2012(4): 76-88.

[19] 连远强. 产业集群系统的和谐发展析论[J]. 科技管理研究, 2006, 26(4): 75-79.

[20] 孙国强, 石海瑞. 网络组织负效应理论研究进展[J]. 未来与发展, 2009, 30(11): 31-34.

[21] 孙国强, 范建红 .网络组织治理绩效影响因素的实证研究[J]. 数理统计与管理, 2012, 31(2): 296-306.

[22] 杨震宁, 李东红, 马振中. 关系资本,锁定效应与中国制造业企业创新[J]. 科研管理, 2013, 34(11): 42-52.

[23] 何青松, 赵宝廷. 关系合约对网络组织经济效率的损害[J]. 山西财经大学学报, 2007, 29(2): 1-6.

[24] 江旭. 联盟信任与伙伴机会主义的关系研究——来自我国医院间联盟的证据[J]. 管理评论, 2012, 24(8): 51-57.

[25] 刘群慧, 李丽. 关系嵌入性、机会主义行为与合作创新意愿——对广东省中小企业样本的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2013, 34(7): 83-94.

[26] 徐绪松, 郑小京. 供应链道德风险的演化规律[J]. 管理科学学报, 2012, 15(8): 1-11.

[27] KIM Y, CHOI T Y, YAN T T, et al. Structural investigation of supply networks: a social network analysis approach[J]. Journal of Operations Management, 2011, 29(3): 194-211.

[28] HUANG H C, LAI M C, LO K W. Do founders′ own resources matter? the influence of business networks on start-up innovation and performance[J]. Technovation, 2012, 32(5): 316-327.

[29] NINA SCHUNEMANN, NADINE SPORER, JOACHIM C,et al. Integrating self-regulation in whole-class reciprocal teaching: a moderator-mediator analysis of incremental effects on fifth graders′reading comprehension[J]. Contemporary Educational Psychology, 2013, 38(4): 289-305.

[30] WUYTS S, GEYSKENS I. The formation of buyer-supplier relationships: detailed contract drafting and close partner selection[J]. Journal of Marketing, 2005, 69(4): 103-117.

[31] 李双燕, 万迪防, 史亚界. 基于IEA契约和关系契约的BPO治理机制研究[J]. 经济管埋, 2008(18): 4-8.

[32] 于淼, 荣义重. 基于知识流动的产学研创新网络绩效分析[J]. 大连海事大学学报:社会科学版, 2012, 11(3): 35-39.

[33] 刁晓纯, 苏敬勤. 工业园区产业生态网络绩效测度研究[J]. 科研管理, 2008, 29(3): 153-158.

[34] 谢晶, 方平, 姜媛. 情绪测量方法的研究进展[J]. 心理科学, 2011, 34(2): 488-493.

[35] GILBERT A C, PAUL P. Research design effects on the reliability of rating scales: a meta analysis[J]. Journal of Marketing Research, 1984, 21(4): 360-375.

[36] GRAYSON K. Friendship versus business in marketing relationships[J]. Journal of Marketing, 2007, 71(6): 121-139.

[37] MAURER I, EBERS M. Dynamics of social capital and their performance implications: lessons from biotechnology start-ups[J]. Administrative Science Quarterly, 2006, 51(2):262-292.

Li Hao1,2, Hu Haiqing2, Fei Liangjie3

(1.School of Economics and Managemen,GansuInstitute of Politicaland Law, Lanzhou 730000, China; 2.School of Economics and Management, Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, China; 3.Lanzhou Vocational Technical College, Lanzhou 730000, China)

Abstract:The incubation network is an important carrier of resource integration and innovation appreciation has been pointed out by the scholars, but the researches on the incubation network performance are relative lack of. This paper mainly studies on the different effects of the impact of different incubation network governance and network negative effects on network performance, the research hypothesis has been put forward based on literature review and logical deduction, taking Xi'an and other places' incubation networks as the objects of questionnaire survey and using of layer regression method for empirical test. The results show that the contract governance mechanism has inverted U effect on the performance of incubator network, relationship governance mechanism has a positive impact on the performance of incubator network; the negative effects of the network structure and network behavior have negative impact on the performance of incubator network; Further empirical results show that the two types of network negative effects (structure and behavior) play different mediating roles, While inhibiting the performance of incubation networks.

KeyWords:Contractual Governance Mechanisms; Relationship Governance Mechanisms; Network Negative Effects; Incubation Network Performance

文章编号:1001-7348(2018)20-0030-08

文献标识码:A

中图分类号:F272.2

DOI:10.6049/kjjbydc.2017120213

作者简介:李浩(1982-),男,河北秦皇岛人,博士,甘肃政法学院副教授,西安理工大学经济与管理学院博士后,研究方向为孵化网络治理;胡海青(1971-),男,陕西西安人,博士,西安理工大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师,研究方向为创业管理与孵化网络治理;费良杰(1982-),女,陕西华阴人,兰州职业技术学院讲师,研究方向为创业与创新管理。

基金项目:国家自然科学基金项目(71672144、71372173、70972053);国家软科学研究计划项目(2014GXS4D153);教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20126118110017);甘肃省社会科学规划项目(YB041);陕西省软科学研究项目(2017KRM059、2017KRM057、2014KRM28-2); 陕西省自然科学基础研究计划重点项目(2015JZ021);西安市科技计划项目(2017111SF/RK005(2)、SF1225-2); 陕西省科技统筹创新工程计划项目(2016KTZDGY04-3);陕西省教育厅科学研究计划项目(15JK1547);陕西省社会科学基金项目(12D231、13D217);陕西省教育厅人文社会科学重点研究基地科研计划项目(16JZ043);西安市社会科学规划基金课题重点项目(17J85);博士后科学基金项目(2018M633550)

收稿日期:2018-03-16

(责任编辑:林思睿)