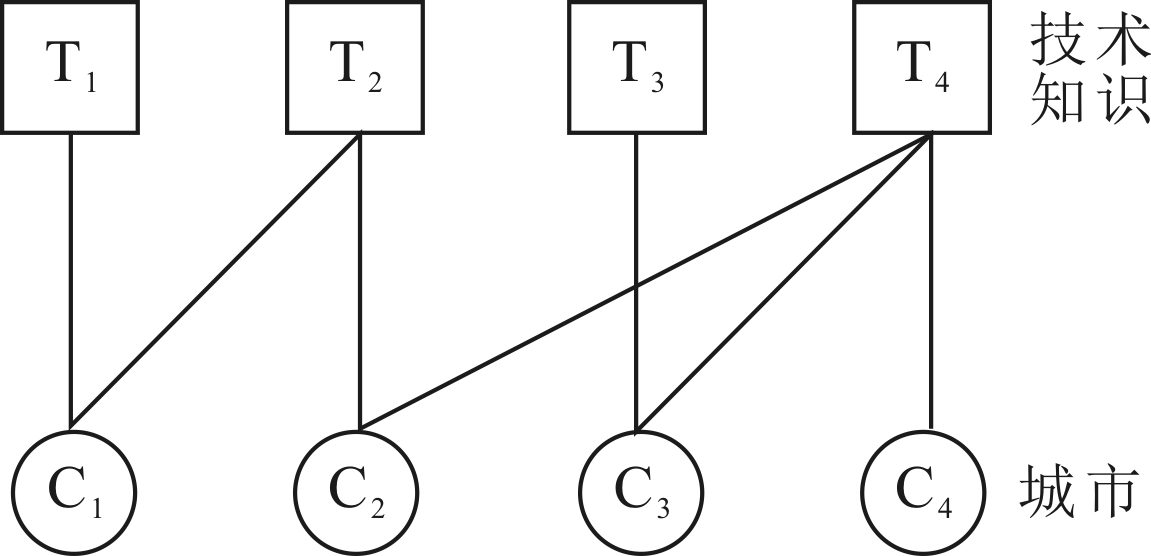

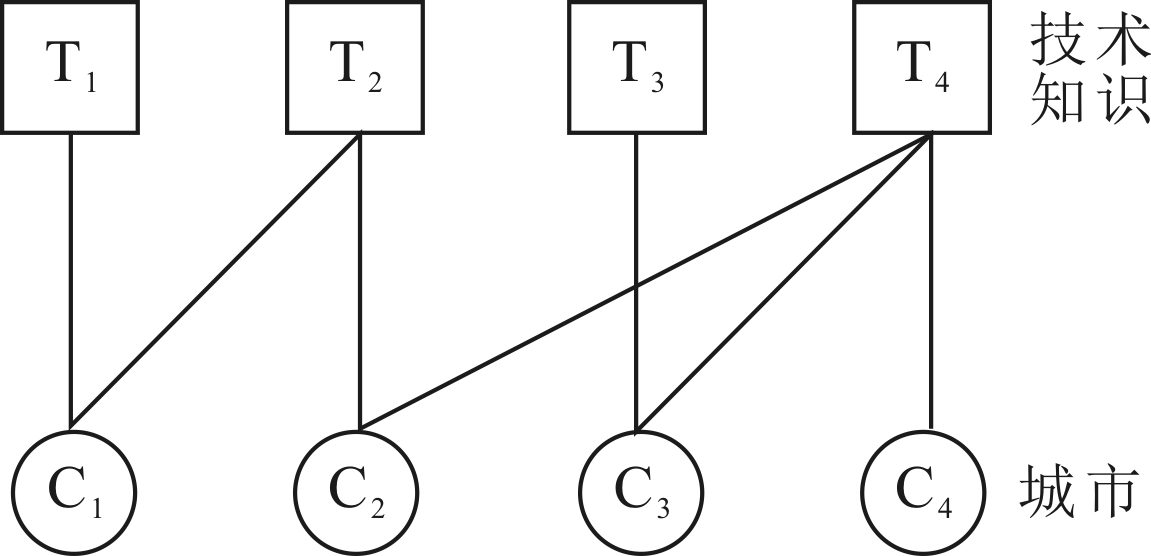

图1城市技术知识的双模网络结构

马 双

(上海社会科学院 信息研究所,上海 200235)

摘要:学者和政策制定者一致认为知识、技术是推动经济长期增长的关键因素之一。从现有文献中可以看出,并非所有知识都具有相同价值。然而,在经济地理学等相关领域研究中,学者们一直关注知识投入和产出的计量分析,却忽视了知识质量评估。利用国家知识产权局1985-2015年专利数据,测度了长江经济带110个城市的知识复杂性,并对知识复杂性的空间分布和演化过程进行可视化表达,探索知识空间分布与其复杂性的关联。研究发现,知识复杂性在长江经济带的分布是不均匀的,具有最复杂技术结构的城市不一定是专利申请最多的城市。联合发明专利数据分析结果显示,当创新合作主体位于不同城市时,复杂专利比非复杂专利更难实现知识流动。

关键词:知识复杂性;空间分异;长江经济带

知识生产和扩散的非匀质性是导致区域增长差异的关键因素[1,2]。知识是生产投入的关键因素之一,且随着全球商品市场的不断融合,其在资本市场竞争中的核心地位越发显著[3]。然而,这并不意味着产品的利润已无差别,也不意味着不再有低成本产品的生产地和市场,而是世界各地越来越多的企业开始进入特定区域以占据价值链上的多个环节。在这种情况下,具有空间粘性的知识变得越来越重要,并难以在其它区域被创造、移植和复制。对于许多企业和工业化区域而言,竞争优势取决于高价值、非遍在性、复杂隐性的知识[4,5]。

由于知识的复杂性难以测度,许多实证研究并未证实这些结论,技术进步的实证文献只提供了简单的知识投入-产出系数关系而没有估算知识特性。当然,也有一些文献作了有益探索:Graff[6]基于德国城市的专利申请数据描述本地知识库的特性;Ejermo[7]利用瑞典有效专利引用、多国申请和诉讼的数据进行分析;Quatraro[8]研究了意大利本地专利存量与区域经济增长之间的关系。还有一些文献对尖端和突破性专利的空间分布作了研究[9],Fleming等[10]则提供了一种测度个人专利复杂性的方法。但目前,学界还未掌握区域知识库复杂性的有效测度方法。

长江经济带战略是我国新时期的三大发展战略之一。2015年长江经济带人口和生产总值均超过全国的40%,长江经济带规模以上工业企业有效发明专利数占全国的比重超过45%,新产品销售收入占比超过50%,研发投入和战略性新兴产业占GDP比重分别为1.5%和7.0%,区域整体创新能力较强,产业基础较好。长江经济带建设能有效推动上中下游协同发展、东中西部相互合作,并成为我国生态文明的先行示范带、创新驱动带、协调发展带。本文主要计算1986-2015年长江经济带110个地级城市的知识复杂性,深度刻画知识复杂性的空间格局和演变过程,并探索知识复杂性的地理流动格局。参照Balland等[11]的研究成果,本文建立一个扩展的二模网络模型,利用1985-2015年中国国家知识产权局70多万条专利数据,确定长江经济带110个城市的技术知识网络结构。知识复杂性指数揭示某一城市生产的知识能否在其它城市轻易地生产,或它因不够成熟而只能在少部分中心城市生产的情况[12]。

经济地理学者长期关注产业分布[13]、技术生产[14]、组织、制度形式[15]和研究开发[16]的空间分布。不同区域出现的知识和技术库表明区域内主体共同学习和交互作用的存在,它反映特定区域情境下技术能力、知识生产和制度关系的组合[17]。这些能力随着时间推移而不断建立,影响后续选择并塑造环境。Saxenian[15]利用硅谷案例提供了区域保持创新能力的有力证据,而Grabher[18]对鲁尔工业区的研究则反映路径依赖使得一些区域锁定于产生报酬递减的特定技术机制中。区域保持长期竞争力与制度实践相关,这些制度实践培育了开放的知识结构、吸收能力以及与其它区域知识库的链接。

知识库的区域差异表明创新是累积性的,这种累积性来源于现有知识技术的重组和深化,同时,也表明特定区域的知识库通常难以在其它区域被模仿和复制。David[1]、Nelson[20]将技术变革的累积性特质归因于沉没成本,这些观点在其它领域的模型定量研究中被证实[21,22]。一些学者探讨了知识转移的难度:Kogut[23]将企业视为一系列组织原则的组合,技术工人在一系列程序中整合复杂和隐性的知识。当这些日常惯例在经济组合体中被共享,并统一于贸易和非贸易相互依赖中时,知识型区域应运而生。知识型企业和知识型区域的内涵并非知识的简单加和,其整合会产生1+1>2的效果。

尽管大量理论研究开始揭示学习型区域或知识型经济是如何产生的,但较少关注区域内知识特性以及知识的地理空间分布。产生这一现象的重要原因之一是学界缺乏对知识和技术的精确测度[24],最近一些研究开始致力于掌握不同区域内知识特性的差异。受企业间技术距离测度[25]和技术一致性测度[26]的启发,一些学者利用专利数据测度了不同技术间差异,并展示了国家和本地知识格局及其演化过程的可视化图谱[6],另外一些学者则通过技术更新和多样性模式,探究知识技术空间结构如何影响本地发展路径[27]。

区域竞争优势的另一重要维度是知识的不可模仿性。价值创造和获取是战略管理理论及企业知识基础观的核心,那么,究竟是什么因素使得知识难以复制?获取成本是其原因[28],知识的隐性本质及其复杂性也可能是其原因[29],而另外一些学者认为吸收能力是关键要素,不同知识结构的复杂性影响了知识的潜在价值和独占性[30]。

哪些区域拥有最具价值的知识,尤其是那些复杂、隐性、难以获取的知识?目前为止还难以回答,至少难以测度特定区域中知识的复杂或隐性程度。Fleming等[10]构建了一个基于知识复杂性和创新重组的理论模型,借助美国专利商标局(USPTO)的专利数据,利用不同技术领域知识的整合难度来测度复杂性。Hidalgo[12]基于国家的产品多样性和地理分布差异,提出了一个测度产品和区域复杂性的方法。他们认为不同国家会发展不同的核心竞争力,集聚更多能力的区域会生产出更加专业化和复杂的产品。专业化的复杂产品只在少数国家中生产,这反过来成为其保持长期竞争优势的基础。

基于企业知识基础观[31]、知识经济理论及其空间非匀质性[4],本文测度知识复杂性时预设如下判断:一些知识比其它知识更加难以被转移或复制。一些学者对“究竟是什么导致了知识复杂性”进行了探究。Simon[30]提出的复杂性模型主要基于形成新思想的知识组份的多样性。Polanyi[32]的缄默知识理论认为,某些形式的知识存在于人们潜意识中,它们很难表达且常常嵌入于不可分离的集体社会秩序中。上述观点对理解知识异质性及其对经济空间的影响提供了有力的实证框架,本文利用专利数据测度知识复杂性指数(knowledge complexity index, KCI)。在工业化社会中,技术变革是经济增长的主要驱动力,而专利数据可以提供最全面的新技术指标[33]。大批学者利用专利数据对区域知识生产函数进行了研究[10],相关研究也证实了区域知识基础与经济增长之间的正相关性[8,34]。可见,专利数据在衡量知识生产和技术创新方面具备可靠性。

本文分析知识复杂性的核心指标是城市技术知识网络,它将城市与技术知识联系在一起,是一个双模结构网络,只显示不同类型主体间(即城市与技术)联系(见图1)。这种类型的网络是双向的,典型的例子有个体事件网络[35]、关联董事会[36]、食物链网络[37]、企业项目网络[12]等,其为理解创新空间提供了基础。城市和技术之间的联系揭示了城市中创新主体在特定技术领域中生产的新知识,专利数据则精确地提供了主体在不同时空中不同技术领域内生产的知识信息。因此,本文利用1985-2015年中国国家知识产权专利局的专利数据构建城市技术知识网络。参考中国国家知识产权专利局提供的《国际专利分类(2016版)》,本文按照专利主分类号条目划分了8大类122小项专利技术领域,同时,单个专利只划分到某一特定的技术小项中,以保证每个专利具有相同权重。专利数据中发明人的地址提供了知识生产的区位信息。

图1城市技术知识的双模网络结构

综上,本文建立了一个n*k的双模矩阵代表技术知识生产的地理空间结构,网络结构包括n=110个城市和k=122个技术类别。在n*k维矩阵中,每一个元素Xc,i代表c城市在i技术领域产生的专利数量(c=1,…,n;i=1,…,k)。同时,将所有专利数据划分为1985-1995年、1996-2005年、2006-2015年3个阶段,在每一个阶段中构建城市技术知识网络。

Hidalgo等[12]提出知识复杂性理论框架,其核心观点认为越复杂的区域越能够生产独特的产品。拥有复杂经济结构和技术垄断的国家或区域将拥有比较优势,广泛模仿和遍在性的技术与产品则价值较低。本文认为,若很少有其它城市能够模仿其生产的知识,那么这一城市就拥有复杂的技术。

为了建构知识复杂性指数,本文只考虑生产特定技术的重要城市。也就是说,用以计算知识复杂性指数的城市技术知识网络是那些在专利活动中拥有相对技术优势(RTA)的技术分级。长江经济带城市技术知识网络是一个n*k的双模矩阵M=(Mc,i)。Mc,i表示城市c在技术知识i中是否拥有相对技术优势。在时间t中,如果技术i占城市c所有技术组合的比例高于技术i占我国所有技术组合的比例,那么某城市c在技术知识i上便拥有相对技术优势。要想使![]() 成立,则必须:

成立,则必须:

知识复杂性指数包含城市多样性和技术遍在性两个变量,这两个变量与城市技术知识网络中所有节点的度数中心性有关。城市的度数中心性(Kc,0)表示某个城市拥有相对技术优势的技术数量:

(1)

同样,技术的度数中心性(Ki,0)表示应用某项技术时拥有相对技术优势的城市数量:

(2)

对于城市和技术知识复杂性,可用经过n次迭代的多样性和遍在性的整合指标表示,其表达公式为:

(3)

(4)

为了进一步解释这一方法,经过第二次迭代,在式(3)中当n=1时,Kc,1表示拥有相对技术优势的城市c的技术遍在性的平均值,式(4)中Ki,1表示对技术i拥有相对技术优势的城市的平均多样性。在下一次迭代中,n=2,Kc,2表示城市的平均多样性,Ki,2表示对技术i拥有相对技术优势的城市的平均遍在性。对式(3)KCIcities的每次迭代都会产生对某城市知识复杂性的细粒度估计,对式(4)KCItech的每次迭代都会产生对某技术的知识复杂性的细粒度估计。当城市和技术的排名变得稳定时,迭代停止。

Caldarelli等[38]认为迭代算法是基于马尔科夫链的不动点理论的近似值估计。本文利用另一种方法测度城市技术知识网络中城市和技术的KCI,二元的n*k双模矩阵M是本方法的主要输入值。先对矩阵M进行行标准化,然后对其转置矩阵MT进行行标准化。B=M*MT是对称矩阵,拥有与网络中城市数量相同的行和列(n=110)。矩阵B主对角线上的元素代表技术的平均遍在性,矩阵B的第二个特征向量代表每个城市的KCI。若D=MT*M,则矩阵D拥有122个行和列,与城市技术知识网络中技术子类的数量相同,那么,矩阵D的第二个特征向量代表每个技术的KCI。

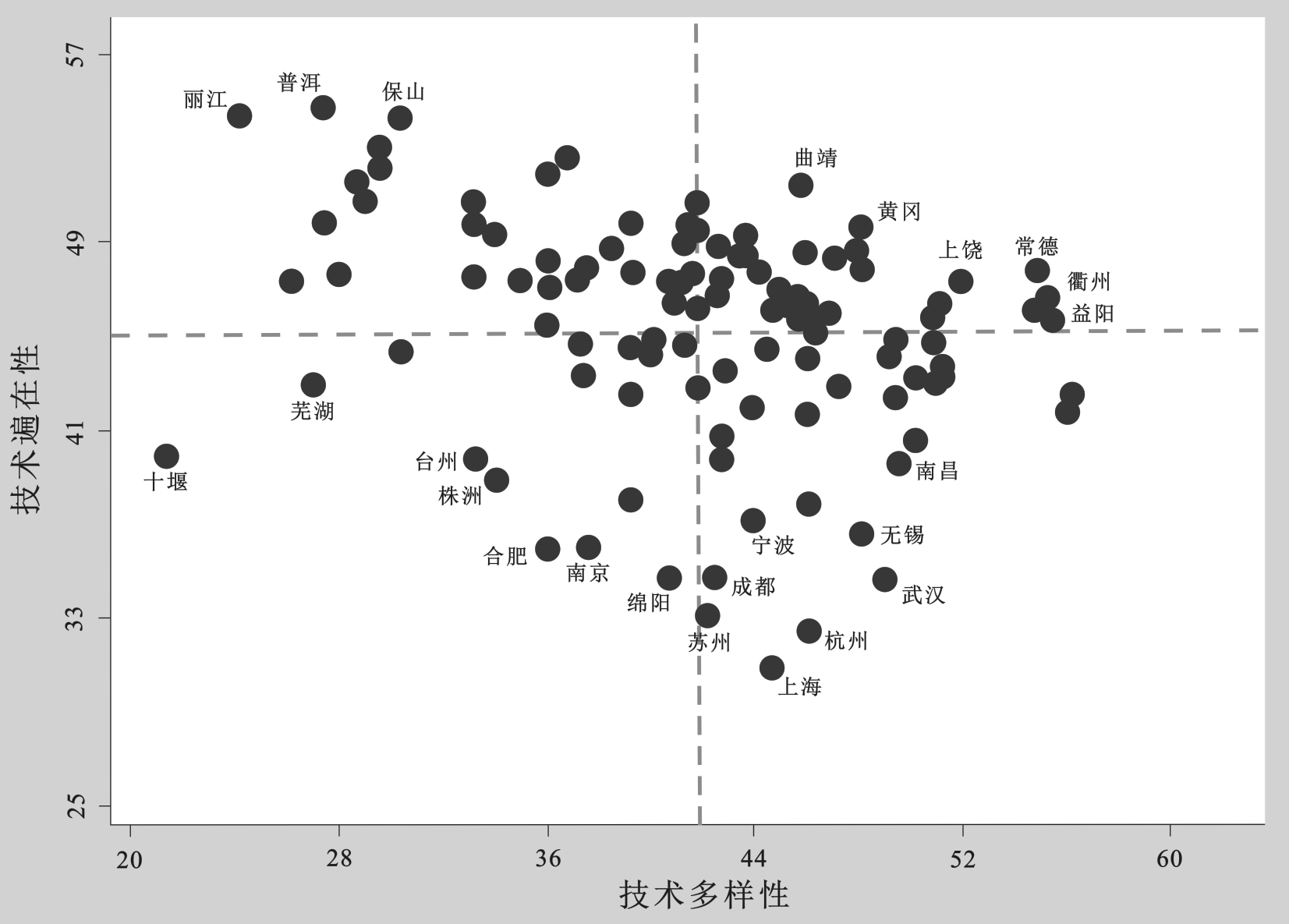

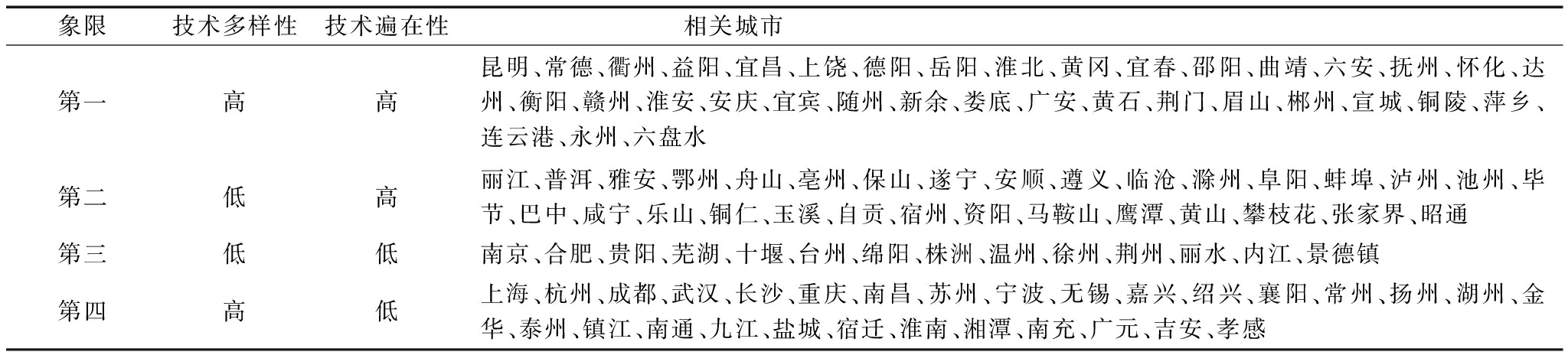

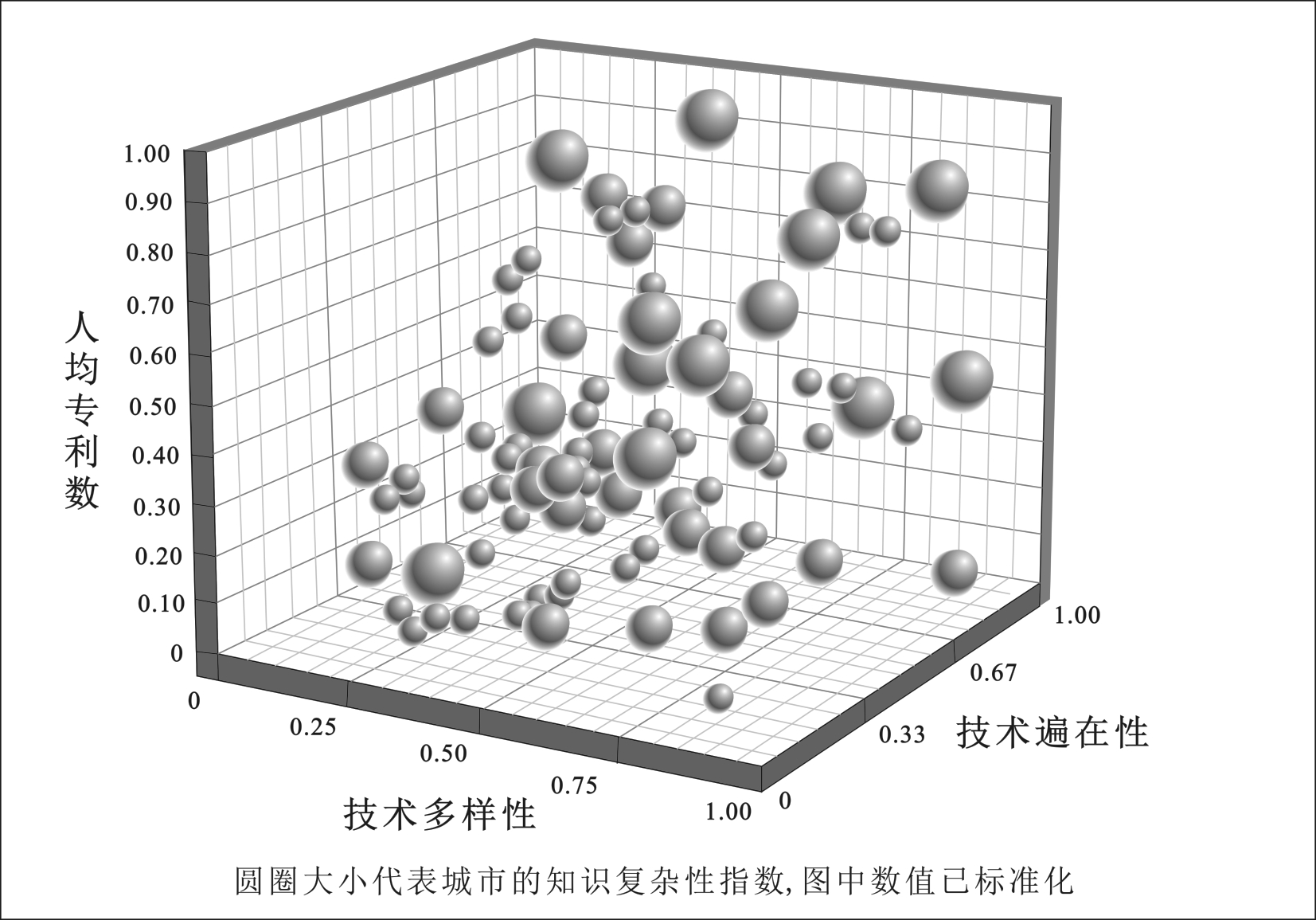

图3展示了2006-2015年长江经济带城市多样性Kc,0与技术的平均遍在性Kc,1之间的关系,可以发现,城市多样性Kc,0的数值越高,技术遍在性Kc,1的数值就越低。两个指标之间的负相关关系表明拥有多样性技术结构的城市倾向于生产更具排斥性和根植性的技术。

通过绘制多样性的平均值(纵线)和平均遍在性的平均值(横线),将散点图分为4个部分。在第三象限,存在在少数技术领域拥有相对技术优势的城市,其技术是非遍在的。这一象限包括十堰、芜湖、合肥、台州、南京、绵阳和株洲等城市,它们在汽车、军工电子、工程机械、智能机器人等技术领域生产最复杂的新技术;在第二象限也存在拥有相对技术优势的城市(比如丽江、普洱、保山等),这些城市的技术遍在性高而多样性低,知识生产水平十分有限;第一象限的城市(如常德、衢州、益阳、上饶)技术结构具有多样性,但生产的技术遍在性程度较高。这些城市类似于技术模仿和追赶者,知识技术的结构体系大而全,但创新能级和质量不高;在第四象限,规模更加庞大、更加多样化的城市(大多数省会城市、直辖市和计划单列市等)生产更复杂的技术。

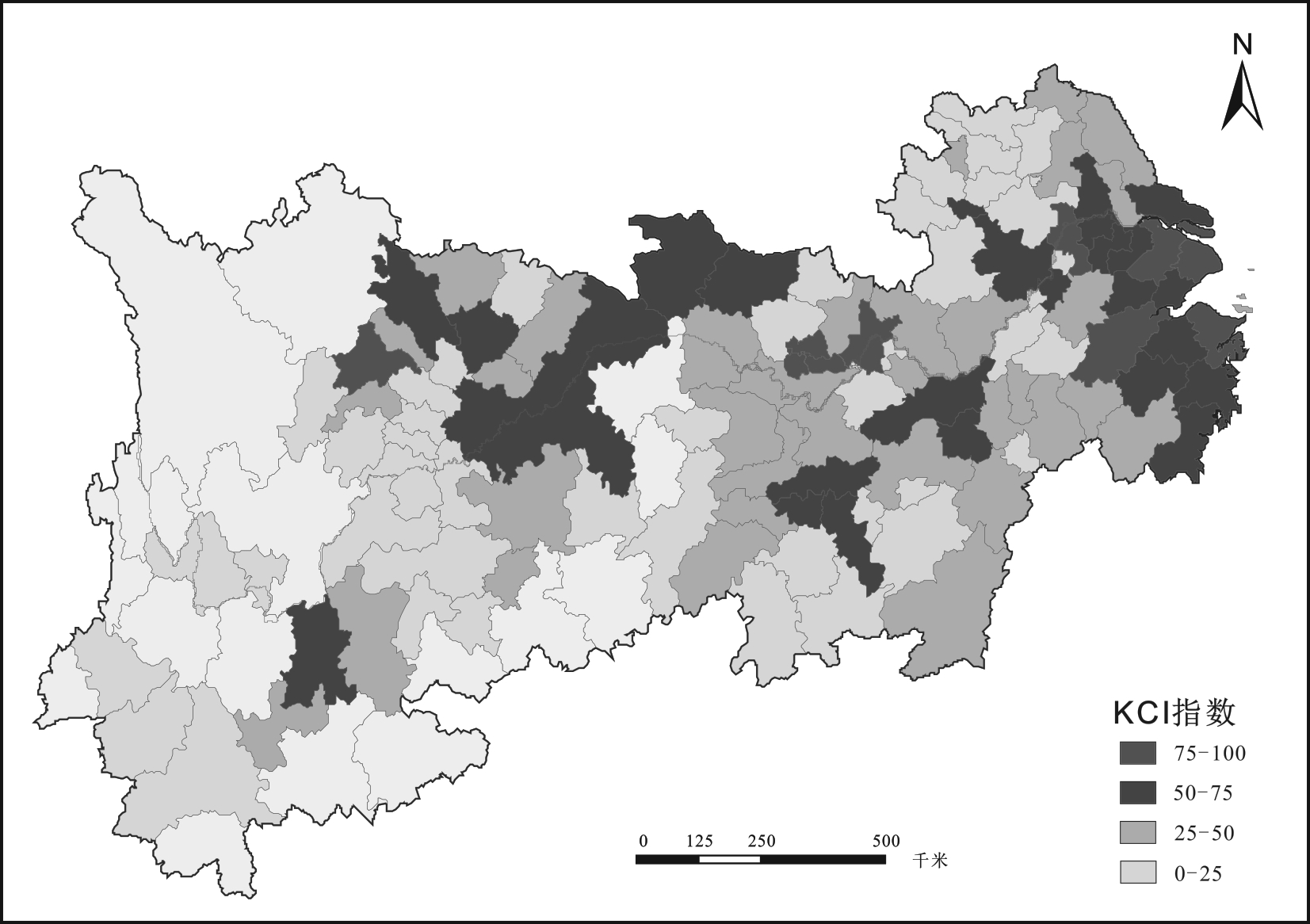

通过描绘城市技术多样性和遍在性的散点图,可以初步得出长江经济带技术知识生产的空间格局,然而这些指标只表征了城市技术知识网络整体格局中的一部分。为探索网络的全部信息,利用之前提到的方法描绘长江经济带110个城市技术知识结构的完整复杂性。由图3可知,长江经济带城市的知识复杂指数具有异质性。知识复杂性在上海、苏州、杭州、南京、武汉和宁波的得分很高(KCI>90),这些大都市倾向于发展只能在少数其它城市复制的技术,而生产知识的复杂性水平处于中间的城市有合肥、南昌、长沙、重庆、昆明等。生产复杂知识的核心城市在长江经济带零散分布,入围前10%的城市均拥有知名的研究型大学和良好的产业基础。

图22006-2015年长江经济带城市技术多样性与遍在性关系

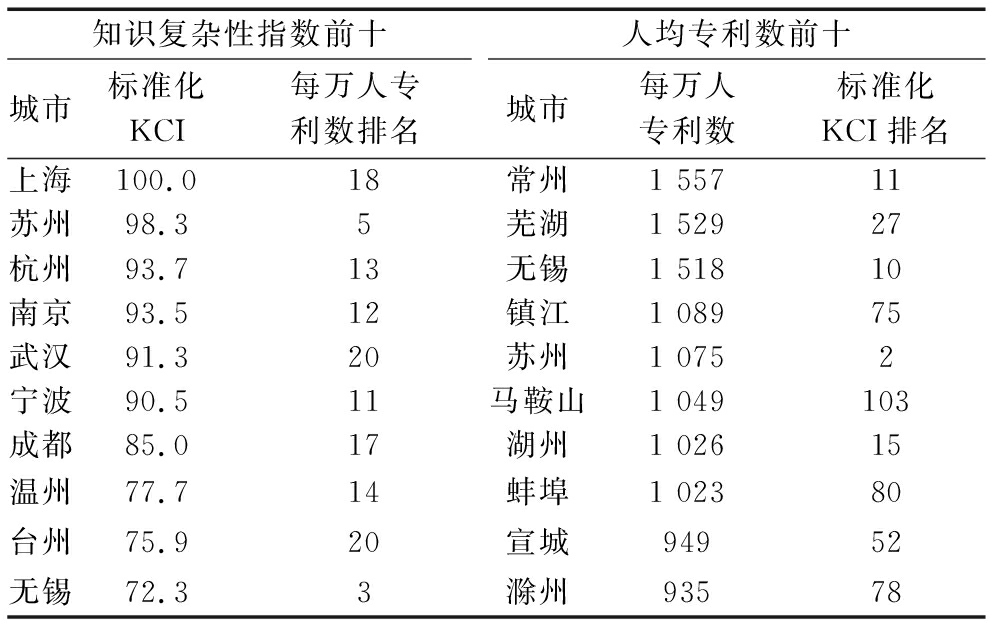

表12006-2015年长江经济带城市知识复杂性分布情况

图32006-2015年长江经济带知识复杂性的空间分异

图4展示了2006-2015年长江经济带城市人均专利数、技术多样性和遍在性的三维散点图,可以发现人均专利数与知识复杂性指数并不呈现绝对正相关关系。表2列出了2006-2015年长江经济带知识复杂性和每万人专利数排名前10的城市,KCI指数较高的城市通常也是人均专利数较高的城市。计算得到110个城市KCI和每万人专利数之间的史匹曼等级相关系数(Spearman rank correlation)是0.41,但这一关系在进一步的排序中会失效。比如,马鞍山每万人专利数排第6,KCI指数只排第103位,这表明马鞍山生产的知识能被其它区域轻易地模仿和生产。许多资源型城市都呈现类似情况,比如徐州KCI指数排名比每万人专利排名落后23位,攀枝花落后61位,淮北落后37位,铜陵落后76位;相反,有一些城市KCI指数排名比每万人专利数排名高,比如上海、武汉、杭州等城市,它们生产更加复杂的技术知识。这些结果表明,综合分析知识质量和数量,有利于发现长江经济带城市知识生产的全新格局和图谱。

表22006-2015年长江经济带知识复杂性和人均专利数前10位城市

图42006-2015年长江经济带城市人均专利数、技术多样性和技术遍在性的关系

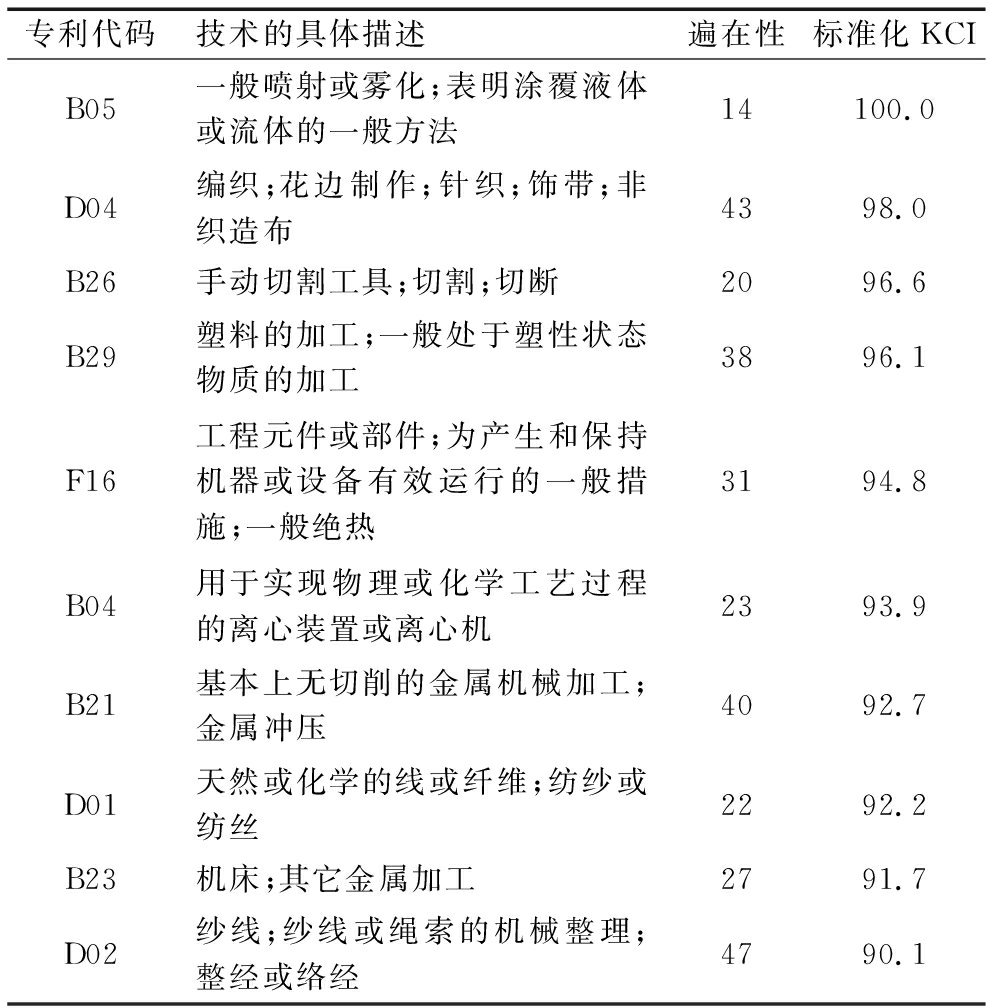

表3展示了2006-2015年长江经济带城市知识复杂性前10位的专利技术领域,技术遍在性的平均值为38.1(遍在性数值用对某项技术拥有相对技术优势的城市数表征)。总体而言,知识复杂性程度越高,其遍在性数值越低。表3中列出的大多数技术与分离、混合和成型技术有关(专利代码B部的分部1和分部2),这些技术并非稀有技术,大量专利活动使它们成为前10%最活跃的专利领域。但是,这些技术在长江经济带城市知识技术体系中并未广泛生产。将表2中知识复杂性最高的10个城市与表3中所有10项技术领域均拥有相对技术优势的前3位城市进行对比,发现表2中知识复杂性前10位的城市对表3中前10位技术类别拥有的相对技术优势的平均值为8.1。关注排在第11~30位的城市可以发现,其对前10位技术类别拥有的相对技术优势的平均值仅为4.8。

表32006-2015年长江经济带复杂性前10位的技术类别

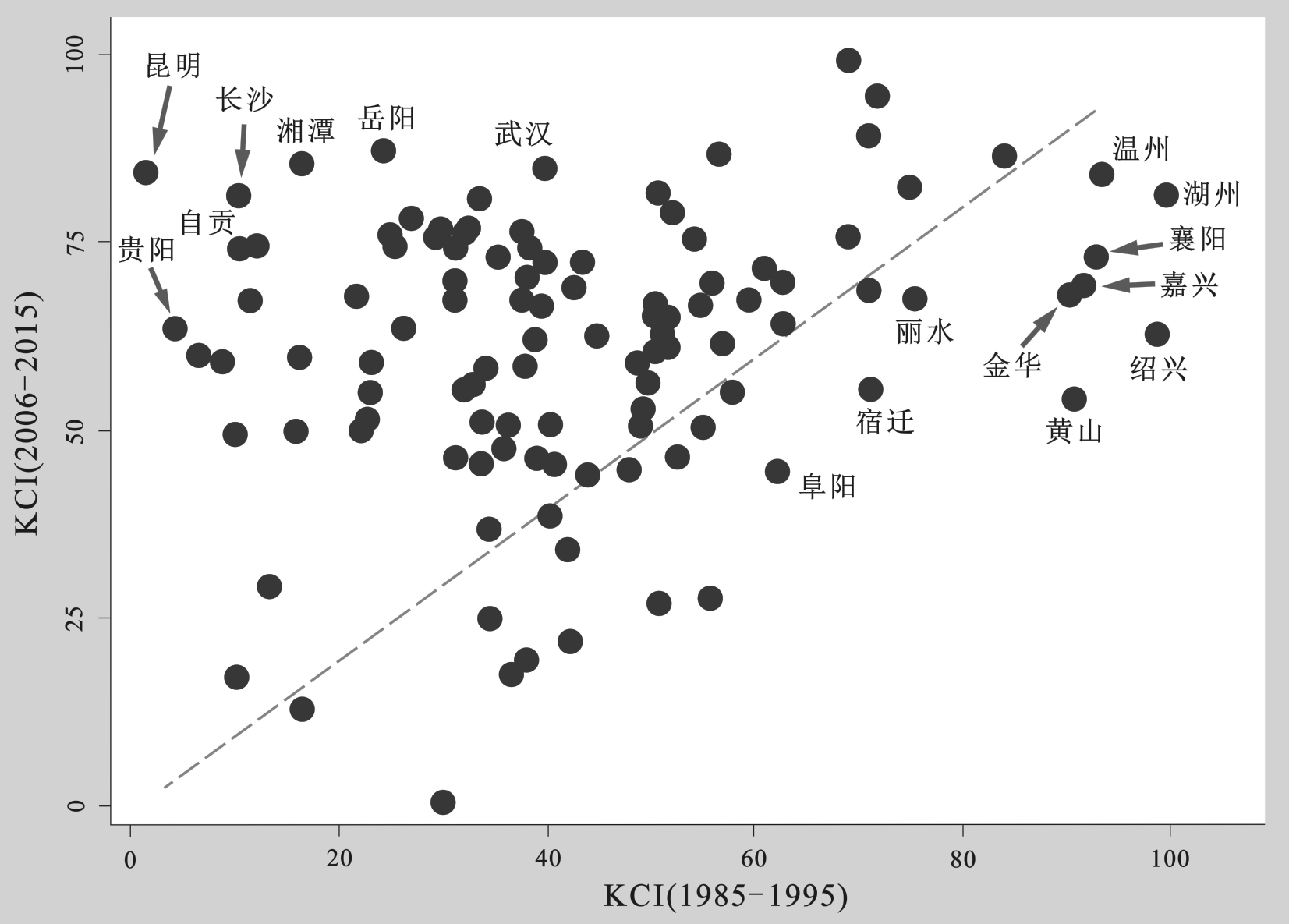

城市会发展变化,接纳新技术抛弃旧技术,因此,应对长江经济带城市技术知识网络演变过程进行刻画。图5展示了1985-2015年长江经济带城市知识复杂性演变格局,高于45°平均线的城市意味着其不断改进知识技术结构,而低于45°线的城市则经历了知识复杂性指数的衰退。长江经济带大部分城市的KCI指数都经历了显著的增长变化,其中,西部地区的昆明、长沙、贵阳、岳阳、湘潭等城市经历了知识结构复杂性的成长,伴随后进地区的增长,东部地区城市(如黄山、宿迁、阜阳、丽水等)出现相对衰退。

图51985-2015年长江经济带城市知识复杂性演变格局

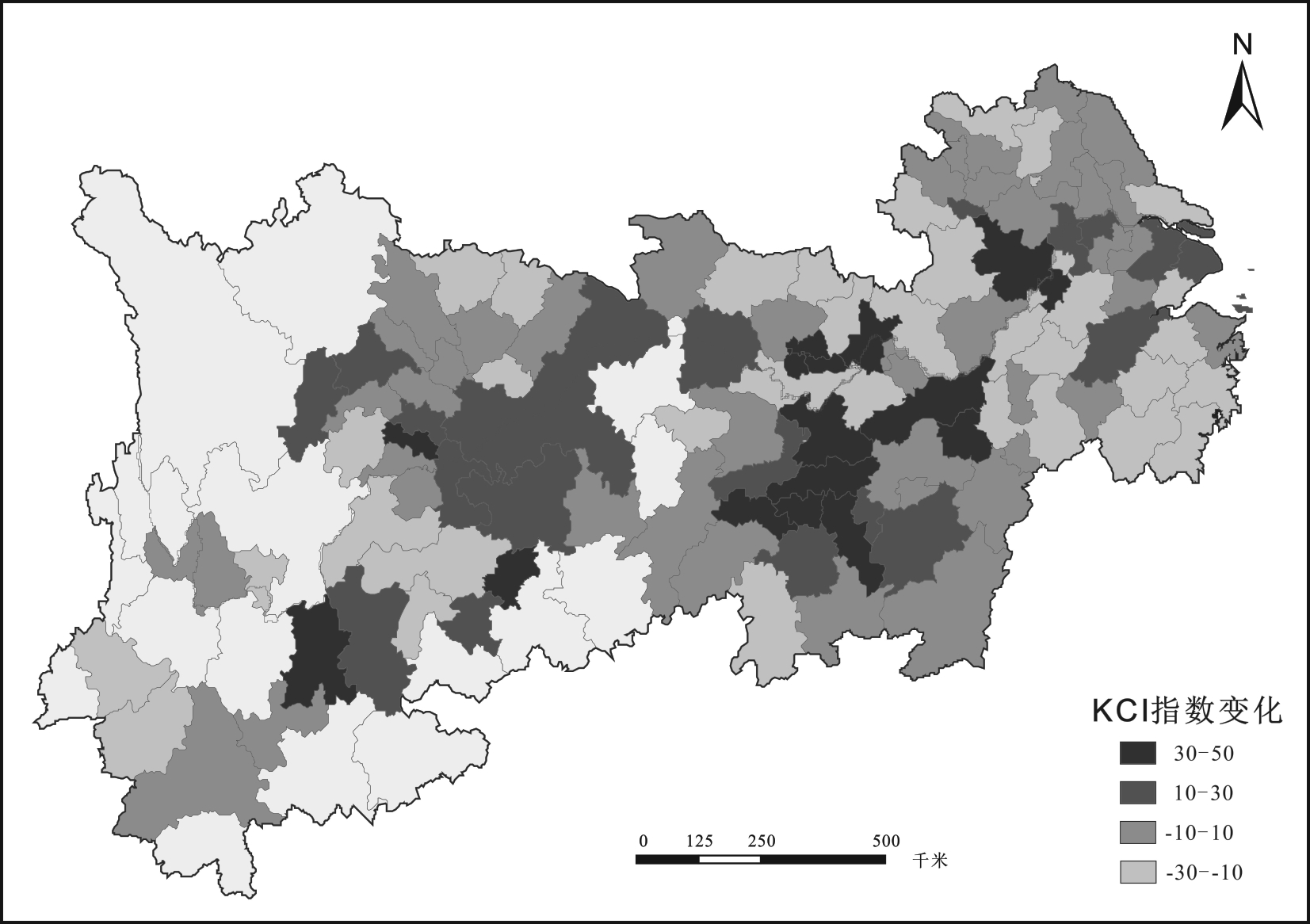

图6展示了长江经济带城市知识复杂性的空间演变情况,深色表示1985-2015年经历了KCI增长的城市,浅色则表示相对衰退的城市。长江经济带110个城市总体上经历了KCI增长,其中,中部城市增长最快,KCI的平均排名上升34.8;西部城市的平均排名上升11.3,东部城市则下降23.8,发展最快的有昆明、自贡、长沙、湘潭、株洲等,重庆、成都等地发展也较快,经历最快衰退的城市有马鞍山、徐州、铜陵、攀枝花等。西部城市的崛起和东部城市的相对衰退表明,1985-2015年长江经济带区域经济发展水平差异在缩小,这与国家宏观区域政策等因素密不可分。具体而言,经历较快发展的城市在重型机械(长株潭)、军工产业(成都、自贡)、冶金工业(昆明)等领域的科技创新水平不断提高;经历较快衰退的城市大多数为资源型城市(煤炭、钢铁等),这些城市在发展初期拥有较好的工业基础和禀赋,但随着技术变革和全球化不断深入,资源的独有性优势不复存在,类似德国鲁尔工业区的路径依赖和“锁定”情况越发突出,城市创新最终走向衰退。

图61985-2015年长江经济带城市知识复杂性变化空间分异

以上结论凸显了长江经济带城市知识复杂性的空间分布不均匀和动态变化过程,这些结论支持了经济地理学的核心观点:只有少数城市和区域有能力生产复杂性知识,而且这些城市通常是经济增长的关键节点[4]。而复杂性知识很难转移,因为它根植于工人、企业和特定区域情境之中[39],因此,知识复杂性是知识隐性化的因素之一。接下来,本文将利用联合发明专利数据探讨复杂性如何影响知识流动,这一测度指标可将复杂性和信息有效结合,并表征知识在经济主体之间的流动。基于此,本文设立如下模型:

P(cooperation)=β0+β1Complexity+β2Distance+β3(Complexity*Distance)+β4Heterogeneity+

β5Time-lag+εt

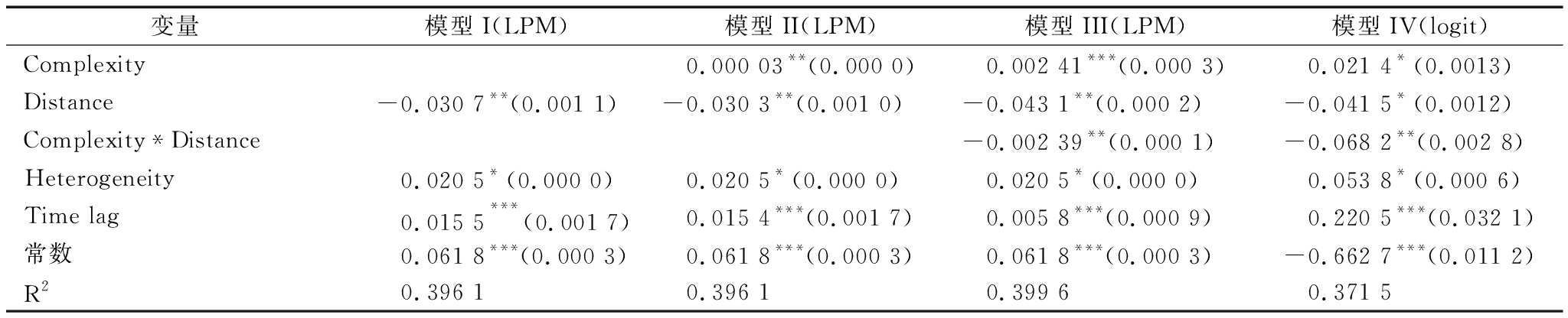

Cooperation=1表示专利由多个主体共同完成,由某一主体单独完成则为0。模型包含专利的知识复杂性Complexity,由于知识复杂性十分重要且难以测度,因此,对β1不作特定预期。模型还包含距离指标Distance,其含义是联合发明专利涉及的主体间平均地理距离。本文认为地理距离越近,越容易进行专利合作(β2<0)。另一个重要指标是复杂性和地理距离的乘积项Complexity*Distance,它表征复杂性和平均地理距离交互作用对创新合作的影响。β3=0表明地理距离对复杂知识的流动无影响。根据之前对复杂知识地理空间的讨论和描述,本文假设两者存在负相关关系,即复杂知识难以转移。Heterogeneity表示合作创新主体间异质性,学界普遍认为基于产学研和产业链合作的创新绩效更高,联系更为紧密,而同行企业间合作则对创新绩效产生较小甚至负面影响[40]。模型中还包含两个协变量:第一个协变量是时间滞后项,第二个协变量包含主体间异质性。异质主体间专利合作活动更加普遍[33],因此,本文假设合作的可能性在上升。利用线性概率模型(LPM)和Logit模型进行计算,并利用Firth逻辑回归模型作进一步检验,结果表明三者结论相近(见表4)。由于LPM模型中复杂性和平均地理距离相互作用的扰动更加直接,因此,主要关注这一模型的结果(模型I-模型III)。

表4知识复杂性与知识流动

注:括号内为标准误差,*表示P<0.1,**表示P<0.05,***表示P<0.01

在表4所有模型中自变量是恒定不变的,因此LPM模型中常数项反映知识流动的预期可能性,因而截距与因变量的平均值相等(β0=0.0618)。模型I展示了一个基础模型,包含地理距离、技术相关性和时间滞后项。与设想的一样,地理距离相关性呈现显著负相关关系,主体异质性和时间滞后呈现显著正相关关系。主体间地理距离越短,相互接触的概率就越大,知识流动也就越有可能发生;当不同主体间合作不存在水平合作时可能遇到利益博弈和相互掣肘,因此,主体异质性更能促进知识流动。模型II加入知识复杂性,其影响是显著正相关的,但相关系数接近于0,知识复杂性增加10倍,知识流动的可能性只增加0.49%,知识复杂性本身对知识流动并无明显影响;模型III加入知识复杂性和地理距离的交互项以探索知识流动的可能性是如何随距离变化而变化的。与模型II相比,模型III中知识复杂性的相关系数也呈现显著正相关关系,且影响程度更强。当专利合作主体处于同一城市时,知识复杂性增加10倍,知识流动可能性增加39%;但当专利合作主体处于不同城市时,复杂性的增加几乎不会增加知识流动的可能性,这进一步证明了“地理距离限制了复杂知识扩散”的论断,这些结果表明地理邻近在复杂知识扩散中扮演着重要角色。总之,回归分析结果表明了复杂知识生产不均衡空间格局的重要意义。

知识对于竞争优势的获取变得日益重要,虽然早期相关研究探讨了专利的地理特征,但其都将专利同质化,即假设所有专利在增加区域经济方面具有相同的技术潜力。然而,并不是所有专利都持有相同价值。近期相关研究利用专利数据测量不同类别专利之间的技术关联,结果表明国家和地区间知识核心有所不同,不是所有知识都是同质的。本文探讨了经济地理学中的知识复杂性,并采用计量方法描述了1985-2015年长江经济带110个城市区域知识复杂性的地理特征。

本文研究结果显示:①知识复杂性有广泛的地理变化,只有少数大城市地区在同一时间产生最复杂的新技术。在专利知识复杂性演化方面,长江经济带内许多城市都经历了大幅增长,特别是中部城市的知识复杂性增长极快,范围很广,而一些资源型城市的排序则经历了较大衰退;②并非所有知识都具备空间粘性。一方面,复杂的知识往往在少数区域产生,一旦产生就难以流动,另一方面,专利合作数据说明低复杂度、程序化的知识更容易流动。在全球化迅速发展的时代,低复杂度知识的发展越来越自由,但并不会为获取竞争优势提供帮助,城市和地区提高其核心知识复杂性才是重中之重。随着中国新型工业化、技术信息化和市场化的不断深入,复杂知识的地理特征也将随之改变,知识复杂性所涉及的区域创新性毁灭、城市和区域技术锁定、区域弹性等将成为有趣的议题。

这一系列研究对于区域创新政策的制定和实施具有重要意义。区域创新政策的目的是支持地区发展新技术领域的专业化,在此背景下,鼓励区域在已有知识领域建立新的比较优势显得尤为重要,但是,复杂知识的应用也应受到同样重视。创新政策不仅要支持潜在专业领域的发展,还应鼓励相关地区开发比其现有产品更复杂的技术。这需要增加研究和教育经费,或在特定的科学和技术领域增加战略投资。从长远来看,将区域知识结构从低复杂度转化为高复杂度有助于地区重塑自身优势,提升技术水平,并使它们走出不利的全球竞争局势。

参考文献:

[1] NELSON R, WINTER S.An evolutionary theory of economic change[M].Cambridge: Harvard University Press, 1982.

[2] ROMER P.Endogenous technological change[J].Journal of Political Economy, 1990, 98:71-102.

[3] DICKEN P.Global shift: mapping the changing contours of the world economy[M].Newbury Park: Sage, 2007.

[4] MASKELL P, MALMBERG A.The competitiveness of firms and regions:ubiquitification and the importance of localized learning[J].European Urban and Regional Studies, 1999, 6:9-25.

[5] ASHEIM B, GERTLER M.The geography of innovation: regional innovation systems[M].Oxford: Oxford University Press, 2005.

[6] GRAFF H.Networks in the innovation process[M].Cheltenham: Edward Elgar, 2006.

[7] EJERMO O.Regional innovation measured by patent data-does quality matter[J].Industry & Innovation, 2009, 16:141-165.

[8] QUATRARO F.Knowledge coherence, variety and economic growth: manufacturing evidence from Italian regions[J].Research Policy, 2010, 39: 1289-1302.

[9] CASTALDI C, FRENKEN K, LOS B.Related variety, unrelated variety and technological breakthroughs: an analysis of US state-level patenting[J].Regional Studies, 2015, 49: 767-781.

[10] FLEMING L, SORENSON O.Technology as a complex adaptive system: evidence from patent data[J].Research Policy, 2001, 30: 1019-1039.

[11] BALLAND P A, RIGBY D.The geography of complex knowledge[J].Economic Geography, 2017(1): 1-23.

[12] HAUSMANN R, DASGUPTA P S.The building blocks of economic complexity[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(26): 10570-10575.

[13] SCOTT A.Regional motors of the global economy[J].Futures, 1996, 28: 391-411.

[14] RIGBY D, ESSLETZBICHLER J.Evolution, process variety, and regional trajectories of technological change in US manufacturing[J].Economic Geography, 1997, 73:269-284.

[15] SAXENIAN A.Regional advantage: culture and competition in Silicon Valley and Route 128[M].Cambridge: Harvard University Press, 1994.

[16] AUDRETSCH D, FELDMAN M P.R&D spillovers and the geography of innovation and production[J].American Economic Review, 1996, 86: 630-640.

[17] BOSCHMA R, FRENKEN K.A theoretical framework for evolutionary economic geography: industrial dynamics and urban growth as a branching process[J].Journal of Economic Geography, 2007, 7: 635-649.

[18] GRABHER G.The weakness of strong ties: the lock-in of regional development in the Ruhr area[M].London: Routledge, 1993.

[19] BATHELT H, MALMBERG A, MASKELL P.Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation[J].Progress in Human Geography, 2004, 28: 31-56.

[20] DAVID P.Technical choice, innovation and economic growth[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

[21] ATKINSON A, STIGLITZ J.A new view of technological change[J].Economic Journal, 1969, 79: 573-578.

[22] ANTONELLI C.Models of knowledge and systems of governance[J].Journal of Institutional Economics, 2005, 1: 51-73.

[23] KOGUT B, ZANDER U.Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology[J].Organization Science, 1992, 3: 383-397.

[24] PAVITT K.R&D, patenting and innovative activities: a statistical exploration[J].Research Policy, 1982, 11: 33-51.

[25] JAFFE A B.Technological opportunity and spillovers of R&D: evidence from firms′ patents, profits and market value[M].Cambridge: National Bureau of Economic Research, 1982.

[26] TEECE D, RUMELT R, DOSI G,et al.Understanding corporate coherence: theory and evidence[J].Journal of Economic Behavior & Organization, 1994, 23: 1-30.

[27] BOSCHMA R, BALLAND P A, KOGLER D.Relatedness and technological change in cities: the rise and fall of technological knowledge in US metropolitan areas from 1981 to 2010[J].Industrial and Corporate Change, 2015, 24: 223-250.

[28] HOWELLS J R.Tacit knowledge, innovation and economic geography[J].Urban Studies, 2002, 39: 871-884.

[29] CAVUSGIL S, CALANTONE R, ZHAO Y.Tacit knowledge transfer and firm innovation capability[J].Journal of Business & Industrial Marketing, 2003, 18: 6-21.

[30] SIMON H.The architecture of complexity[J].Proceedings of the American Philosophical Society, 1962, 106: 467-482.

[31] GRANT R.Toward a knowledge-based theory of the firm[J].Strategic Management Journal, 1996, 17: 109-122.

[32] POLANYI M.The tacit dimension[M].New York: Doubleday, 1966.

[33] JAFFE A B, TRAJTENBERG M.Patents, citations, and innovations: a window on the knowledge economy[M].Cambridge: MIT Press, 2002.

[34] AKCOMAK I S, WEEL B T.Social capital, innovation and growth: evidence from Europe[J].European Economic Review, 2009, 53: 544-567.

[35] DAVIS A, GARDNER B, GARDNER M.Deep south[M].Chicago: University of Chicago Press, 1941.

[36] ROBINS G, ALEXANDER M.Small worlds among interlocking directors: network structure and distance in bipartite graphs[J].Computational & Mathematical Organization Theory, 2004, 10: 69-94.

[37] ALLESINA S, TANG S.Stability criteria for complex ecosystems[J].Nature, 2012, 483: 205-208.

[38] CALDARELLI G, CRISTELLI M, GABRIELLI A.A network analysis of countries' export flows: firm grounds for the building blocks of the economy[J].Plos One, 2012, 7(10): 1-16.

[39] GERTLER M.Being there: proximity, organization and culture in the development and adoption of advanced manufacturing technologies[J].Economic Geography, 1995, 71:1-26.

[40] 马双, 曾刚.技术合作对企业创新绩效的影响研究——以我国装备制造业为例[J].华东经济管理, 2016, 30(5): 160-165.

Ma Shuang

(Institute of Information, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200235, China)

Abstract:There is consensus among scholars and policy makers that knowledge is one of the key drivers of long-run economic growth.It is also clear from the literature that not all knowledge has the same value.However, too often in economic geography we have been obsessed with counting knowledge inputs and outputs rather than assessing the quality of knowledge produced.In this article we measure the complexity of knowledge, we map the distribution and the evolution of knowledge complexity in the Yangtze River economic belt, and based on patent records from the State Intellectual Property Office to explore how the spatial diffusion of knowledge is linked to complexity. It finds out that knowledge complexity is unevenly distributed and that cities with the most complex technological structures are not necessarily those with the highest rates of patenting.The joint invention patents indicate that more complex patents are less mobility than less complex patents when joint inventors are located in different cities.

KeyWords:Knowledge Complexity; Spatial Variation; Yangtze River Economic Belt

文章编号:1001-7348(2018)19-0140-07

文献标识码:A

中图分类号:F290

DOI:10.6049/kjjbydc.2017120375

作者简介:马双(1990-),男,浙江江山人,博士,上海社会科学院信息研究所助理研究员,研究方向为区域经济与创新网络。

基金项目:国家自然科学基金面上项目(41371147);德国科学基金会项目(LI 981/8-1 AOBJ: 595493)

收稿日期:2018-02-11

(责任编辑:万贤贤)