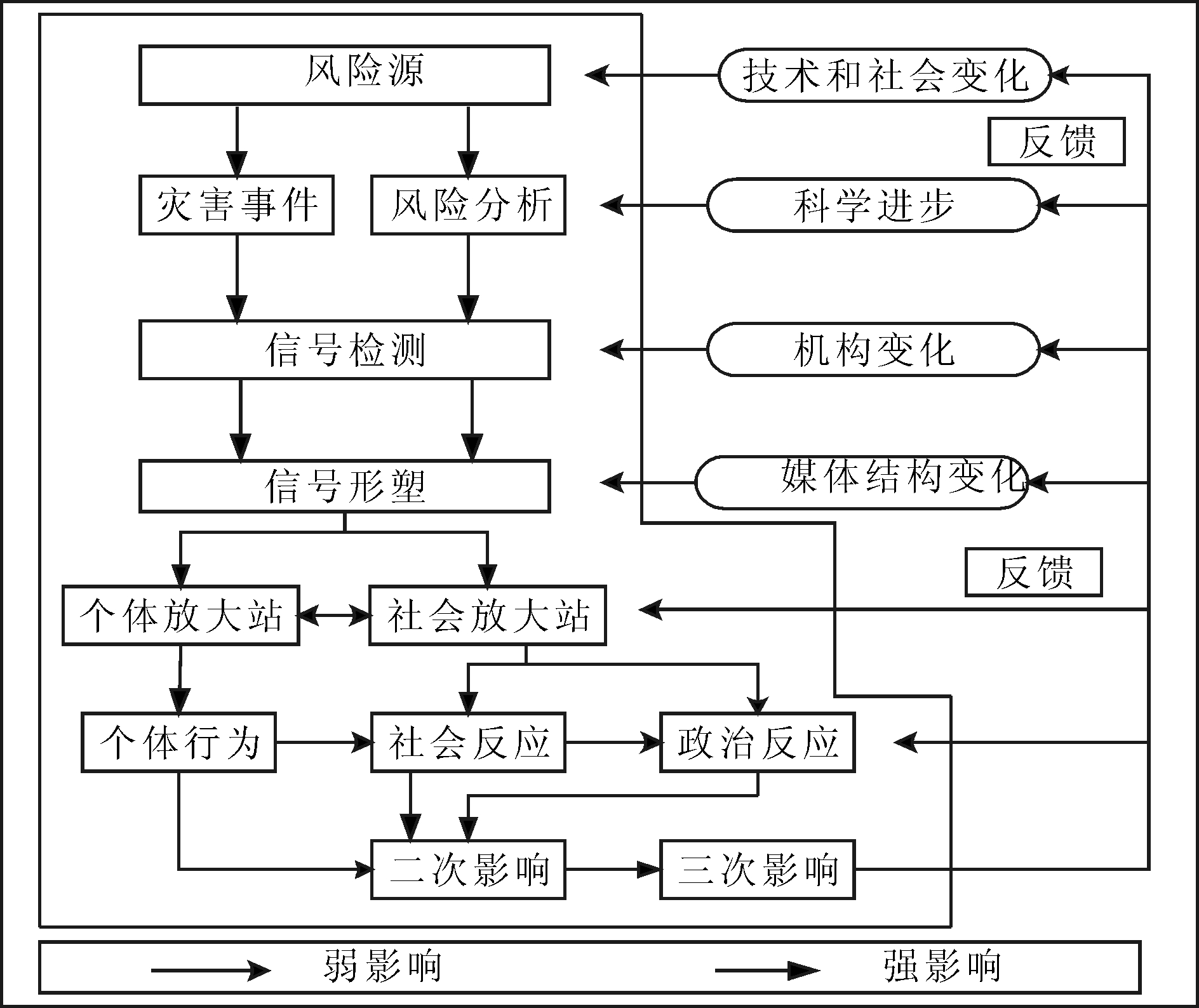

图1风险的社会放大概念下之风险沟通

吴长剑,刘晓苏

(淮阴师范学院 法律政治与公共管理学院,江苏 淮安 223001)

摘要:高科技社会衍生“人为风险”,西方发达高科技国家倡导新型风险沟通,而后发场域由于系统落差,呈现出迟滞型风险沟通。通过构建全球化高科技风险社会、全球本地化风险沟通的新分析框架,发现高科技社会我国风险沟通面临着风险的社会放大、气泡结构、路径互动阙如、手段叠加、目标战略缺失、过程碎片化等迟滞困境。通过创新理念、吸纳型风险沟通、复合式路径、平衡化手段、连续统、政府学习和政府职能的“七位一体”再造,可有效重塑高科技社会我国风险沟通,推进国家风险治理体系和治理能力现代化。

关键词:高科技社会;人为风险;风险沟通;全球本地化;风险的社会放大

传统科技向高科技发展给人类带来了诸多益处,但也导致了“未意图的后果”。高科技社会衍生的“人为风险”(Manufactured Risk)[1]促使传统社会骤变为风险社会。风险的建构属性以及无知等复杂因素,致使主流的风险心理测量范式难以准确、全面地把握公众的风险感知,而政府、专家与公众等主体的风险感知反差巨大,极易造成“风险的社会放大”,故需要风险沟通发挥中轴作用。

从国外研究看,西方发达国家,如美国、德国等,针对“外部风险”(External Risk)向“人为风险”转变的新图景,积极推动传统风险沟通向新型风险沟通变革。后发高科技国家或地区面临全球化高科技风险和本地化风险的双重冲击,也亟需向新型风险沟通迈进。然而问题在于,现实并非遵循如此逻辑。学者们研究发现,后发高科技社会场域由于本地“系统落差”而呈现出迟滞型风险沟通[2]。

反观中国,文献梳理表明:目前国内对高科技社会风险沟通研究总体比较薄弱。概括而言,从20世纪90年代研究滥觞至今,主要聚焦于3个方面:一是从宏观层面探讨高科技社会科技伦理建构及风险治理;二是从中观层面考察风险沟通科技范式向新范式转变的路径;三是从微观层面着眼于具体高科技领域(如核电、纳米、“PX”、转基因等)的风险沟通问题。应该说,上述研究已对高科技社会风险沟通进行了多层面、多视角的探讨,学术价值不言而喻。但遗憾的是,既有研究缺乏全球化和本地化双重嵌入的整体性分析框架。为此,基于国外风险沟通的前沿理论脉络,本文尝试建构一个全球化高科技风险社会、全球本地化风险沟通的新分析框架,系统探讨高科技社会我国风险沟通的现状及重塑问题,力图推进国家风险治理体系和治理能力现代化。2017年,中共十九大报告明确指出,“增强驾驭风险本领,健全各方面风险防控机制”。在此背景下,从全球本地化角度探讨高科技社会风险沟通与重塑,既能增强风险驾驭能力,又能完善高科技范畴风险防控机制,理论和实践意义凸显。

高科技的特点是需要运用大量知识。随着生产力发展,知识呈现高度复杂分化;迥异的取向和利益纠葛等因素,进一步加剧了高科技知识本身的高度冲突和紧张。虽然高科技系统和其它多元系统高度分化,但它们之间仍密切关联、频繁互动。卢曼[3]的“系统功能主义”认为:在高度简单的社会中,所有系统融合在一起。但随着社会规模日益扩大、结构日趋复杂,系统不断发生功能分化,衍生出子系统;系统间地位平等但也具有外溢性,而高科技系统外溢性最典型的表现就是“未意图的后果”,即高科技风险。

早在1986年,贝克(Ulrich Beck)就用“风险社会”的概念对此进行描述和诠释。作为风险社会理论的创始人,他对高科技发展和创新的消极面极为担忧。随后吉登斯和拉什等从不同角度对风险社会作了进一步补充。2003年经济合作与发展组织(OECD)在《21世纪的新风险:行动议程》中指出:技术、人口、环境和社会经济结构在改造传统风险的同时,带来了新兴风险,使得风险因素之间互动频繁,容易引发“系统性风险”(Systematic Risk)。近年全球各地灾害危机频发的现实,更凸显了风险理论的解释张力。风险社会存在一个致命法则:“风险愈少被公众认知,愈多的风险就会被制造出来(不仅是因为高度的工业化,而且也因为职能分化)。”[4]

在风险建构主义看来,风险是否存在以及风险有多大,往往取决于人们的风险感知。因此,风险社会的治理应特别关注公众的风险感知。随着全球化推进,对于核能、转基因和纳米等高科技风险,公众风险感知趋于敏感。传统以政府和科技专家为主导、基于实证的“风险心理测量范式”逐渐失效,政府与公众群体的风险感知反差巨大,导致了相互指责、互不信任的境地。其实,在面对高科技这类“人为风险”时,首先需要认识到“无知”的存在。在贝克眼里,诸如对风险知识的选择性接受与传播、知识的不确定性、误解、认识无能以及不愿认识都会带来无知。可以说,无知和风险的建构属性都要求政府从开放的取向探讨风险治理之策。换言之,政府应允许公众、非政府组织以及媒体等多元主体基于各自立场进行风险定义、发表风险论述。这显然需要发挥风险沟通的内核作用。

风险沟通的概念出现于20世纪70年代,由美国的拉克尔肖斯最早提出。如今,风险沟通已成为西方发达高科技社会风险治理的核心。风险沟通主要是指,“个体、群体以及机构之间交换信息和看法的互动过程,该过程涉及风险性质的多重信息及其它信息;这些信息并非与风险直接相关,但均体现出对风险信息或对法律及机构风险管理安排的关注、意见或相应的反应”[5]。理论和实践双重维度表明,近些年来,西方发达高科技国家的风险沟通呈现如下模式嬗变:由应对“外部风险”的传统风险沟通向应对“人为风险”的新型风险沟通转变。传统风险沟通是“DAD”(决定—宣布—辩护)模式,固守技术统治论取向,莱尔德[6]将其概括为政府、媒介和公众三大主体间的风险沟通。学界主流观点认为:双向沟通、关注公众感知并赋权、强化风险决策过程民主性、加强利益相关者参与,则是新型风险沟通模式的特点[7]。

由于高科技风险具有全球化特性,因此新型风险沟通应成为全球性的风险沟通典范。然而从全球本地化看,风险沟通模式比较复杂。全球本地化(Glocalization)的概念最早由美国学者罗伯森在1995年提出,主要是指在全球化背景下,信息、技术、资本等要素在全球范围内快速流动,各国应建构具有本地特色发展模式,以突显迈向多元化发展,“全球化思考,本地化行动”是其核心观点。本文特指从全球本地化角度下风险沟通的因应变革问题。理论上说,后发高科技国家和地区不仅受到全球化高科技“人为风险”的冲击,同时还面临本地化“外部风险”的挑战,因而亟需构建新型风险沟通,以应对具有高度复杂性和不确定性多元风险。遗憾的是,应然与实然明显相悖。以(转基因)高科技作为切入领域,发现中国台湾地区在全球化高科技风险和本地化风险形塑下,由于本地特殊的系统落差而呈现出迟滞型风险沟通模式[8]。该研究初步揭示出本地化背景下后发场域高科技社会风险沟通的特殊逻辑。与西方发达高科技国家相比,中国无疑属于后发地区的高科技社会类型。基于上述风险沟通理论分析框架,本文着眼于中国高科技社会范畴,探讨其在全球本地化背景下风险沟通的实然状况。

中国改革与开放40年来,科技发展势头迅猛,综合国力显著增强。但从高科技风险层面观之,处于转型期且高歌猛进的中国,面临的风险情势极为复杂、严峻。从全球化角度看,中国正受到全球化高科技风险的肆虐冲击;从本地化角度看,中国面临农业社会、工业社会和后工业社会三重课题,正经历着高科技的“压缩饼干式”发展,其风险之大不言而喻。贝克[9]就此作过分析:“中国正在全面迈向现代化,用30年的时间走完西方两三百年的现代化历程,其间社会转型的矛盾、震荡是不可避免的,宛如一个饥肠辘辘的人快吃一盒压缩饼干,短时间内可能尚无饱意,但不久肠胃胀痛与不适就会接踵而来。”从全球本地化角度看,中国当前面临的高科技社会风险呈叠加、复合态,属于高风险社会,亟须进行新型风险沟通以纾解。然而我国现状表明,高科技社会范畴的风险沟通呈现出明显的迟滞形态,具体如下:

我国自2003年“非典事件”之后,政府在应急管理领域加大了风险沟通力度。但从高科技社会角度看,对于核电、转基因、PX等高科技人为风险,我国风险沟通整体仍具有迟滞形态,消极、被动、事后是其隐性特征。已有研究表明,公众对高科技风险比较陌生,风险感知异常敏感和复杂。风险的心理测量范式对此作出有效说明:“如果夺去很多人生命的事故发生在熟悉和很好理解的系统中(如火车出轨),可能引起的社会混乱(除了引起受害者家属或朋友的混乱)相对较小。但即便是发生在陌生系统(或不好理解系统)中的小事故(如核反应堆或重组DNA实验),也会被看作是进一步不幸(可能灾难性)的预兆,认为这些小事故会产生巨大的社会影响”[10]。在这种情况下,公众等多元主体对高科技风险沟通需求迫切。我国风险沟通的迟滞状态显然难以满足这一需求,从而极易引发“个体放大站”对个体行为、“社会放大站”对社会反应和政治反应的多频强弱耦合的“风险的社会放大”效应。这与雷恩[11]提出的“风险的社会放大概念下之风险沟通”(Risk Communication According to the Concept of the Social Amplification of Risk)的基本逻辑一致(见图1)。近年我国在PX、核电等高科技风险项目选址上,因为风险沟通迟滞引发了多起大规模群体性事件,如厦门PX事件、大连PX事件、宁波PX事件、昆明PX事件、茂名PX事件及漳州PX事件等,充分证明了上述观点。

图1风险的社会放大概念下之风险沟通

我国高科技社会风险沟通迟滞还表现在气泡结构及单中心偏好方面。首先,由于高科技风险涉及系统整体,因而多元主体应融入风险沟通系统。但我国高科技社会范畴的事实表明,风险沟通主体主要是政府和科技专家。与之相对,公众、非政府组织、企业等主体并未融入其中:每当焦点事件刺激到这些主体的“穴位”时——如利益、情感等,他们往往会像气泡一样冒出来,一旦焦点事件冷却,他们就会隐匿、消失。对于风险沟通的这种全球本地化现象,本文将其概括为“气泡结构”;其次,分析风险沟通结构的单中心偏好。从“气泡结构”的内在逻辑看,风险沟通中政府和科技专家处于主导地位,政府以行政控制的刚性思维牢牢把握着风险沟通的总体走向。不难看出,这种风险沟通呈现出“中心—边缘”结构特征。之所以如此,很大程度上可能与我国缺少高科技风险政治运动压力有关。气泡结构的单中心偏好无疑使我国风险沟通难以避免结构性迟滞。

就路径而言,我国风险沟通的迟滞形态主要体现在制度化多元互动阙如方面。首先,风险沟通路径缺乏真正的多元互动。在高科技这类具有高度复杂性和深度不确定性的人为风险面前,我国风险沟通呈现出“自上而下”的政府(及部分科技专家)管控式路径。行政人员在“晋升锦标赛”的内在驱动下,以维稳为基点,致力于去风险锦标赛,力图以强制力量掌控风险沟通路径的方向。与此相应,公众、非政府组织等主体则以“自下而上”式路径参与风险沟通。很大程度上可以说,“自上而下”与“自下而上”路径都呈现出单向风险沟通态势,往往各说各话,缺乏真正的多元协商与互动。其次,风险沟通路径的互动缺乏制度化保障。相比于西方发达高科技国家新型风险沟通路径的制度化保障,我国风险沟通路径在体制和机制上皆呈现出制度性保障缺失。从全球本地化看,我国风险沟通“窗口”的正式打开,在路径上更多地是政治源流倒逼机制使然,而非像西方发达国家那样由多源流驱动。公众等多元主体以非正式路径游离于风险沟通的制度壁垒间。因此,我国风险沟通在路径上不可避免地嵌入了迟滞性。

面对高科技社会风险,我国多元主体在风险沟通手段的使用上显现出两大现象:非平衡化和内卷化。首先,风险沟通手段的非平衡化。这一概念主要用以描述多元主体(除政府外)在风险沟通手段的使用上呈现出的不平衡性。在高科技风险面前,受利益、兴趣、条件等复杂因素的影响,部分群体过于倚重互联网新媒体,将其作为风险沟通手段,而另一部分群体则倾向于通过传统媒体进行风险沟通。总体上看,二者显示出一定程度的不平衡化,致使公众等多元群体间的风险沟通手段缺乏协调性和共振性;其次,风险沟通手段的内卷化。内卷化旨在说明,政府并未充分结合时代特质,积极采用新兴的风险沟通手段,如“互联网+”新媒体、大数据、云计算等,而是采用自身善于控制的传统风险沟通手段进行沟通。从风险沟通手段运用取向看,政府(及科技专家)主要嵌于自身立场,通过“宣布”和“辩护”式的单向风险沟通手段进行消极沟通,很大程度上忽视了公众等多元主体的风险诉求。而这一境况并不利于改善,甚至直接加剧了风险沟通的迟滞困境。

我国高科技社会风险沟通迟滞与其目标定位失当有重要的关联。首先,风险沟通的目标取向仅为满足应急管理之需。迄今,我国在高科技领域并未出现过与“三里岛核电事件”、“切尔诺贝利事件”类似的巨型灾害危机。因此,在一定程度上使政府不太重视高科技范畴的风险沟通,往往将其标定于应急管理层面,而非风险治理的层面;其次,风险沟通非常态化取向。种种迹象表明,政府经常把应急沟通和风险沟通混为一谈,不加区分地“任性”使用,使得风险沟通显现出应急化、非常态化的发展趋势。风险沟通恰恰需要常态化运行,这是因为,风险沟通更重要的功能是事前预防,而重大灾害危机出现后进行“应急性”风险沟通,为时已晚;再次,风险沟通未受到重视。从我国目前的体制机制框架看,应急管理无疑处于核心地位,风险治理和危机治理处于边缘位置。长远而言,只有从最基础的层面推进风险治理,才能真正预防风险、减少灾害危机。风险沟通是风险治理的核心,理应占据战略治理的“制高点”。

从风险沟通过程看,我国风险沟通的迟滞性主要体现在碎片化和封闭化两个方面。碎片化可以通过两个层面进行观察:一是风险沟通过程的主体碎片化。由于我国风险沟通主体——政府、科技专家、媒体、公众、非政府组织和企业等,对高科技风险的感知和利益关注点不同,故其参与风险沟通过程的状态各异,总体呈现出碎片化的主体特性;二是风险沟通过程的效果碎片化。作为一个后发型大国,在沟通主体碎片化等复合因素作用下,风险沟通过程并未实现多元主体充分协商、良性互动,进而导致风险沟通效果碎片化。封闭化涉及两个面向的封闭:一是风险沟通过程中沟通主体对客体的封闭。以政府和科技专家为代表的沟通主体为了控制风险沟通链条,往往对沟通客体秉持封闭的“沟通圈”,避免公众等利益相关者“在场”而带来困扰;二是风险沟通过程中决策的封闭。高科技范畴的风险沟通决策已涉及到“后常规科学”,多元主体应融入到决策中。但现实表明,我国风险沟通过程中的决策呈现出典型的封闭性,可以说很大程度上排斥了公众等沟通客体的实质参与。总体而言,上述要素和环节都深层形塑了高科技社会下我国风险沟通的迟滞形态。

随着全球化和中华民族伟大复兴中国梦的深入推进,在“世界科技强国目标”和“创新驱动发展战略”引领下,我国必将迈进更加发达的高科技社会。从系统论角度观之,社会、政治、经济、文化和生态五大系统交互影响,更加凸显了高科技社会迟滞型风险沟通重塑的重要性和紧迫性。西方发达高科技国家的风险沟通理论不能充分解释中国目前风险沟通的问题及其内在逻辑,只有基于全球本地化背景对“中国经验”进行深入考察,才能找到迟滞型风险沟通治理方略。中共十九大报告深刻指出:“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾”。其实就我国高科技领域而言,迟滞型风险沟通很大程度上是由风险沟通发展不平衡、不充分引起的。总的来说,高科技社会环境中,我国风险沟通亟需从理念、模式、路径、手段、取向、学习、职能等方面进行“七位一体”的全面重塑。

风险沟通理念不改变,我国迟滞型风险沟通重塑将无法真正启动。首先,从宏观上看,风险沟通迟滞理念应向现代的新型理念转变,各级政府要格外重视风险沟通源头预防,彻底改变目前消极、事后甚至某种程度上“蒙”和“堵”的风险沟通迟滞理念,塑造一种积极、事前预防的新型风险沟通新理念,从深层重塑风险沟通的公共精神;其次,从微观上看,风险沟通新理念再造应遵循主动、动态、系统3个治理原则。主动原则旨在改变目前被动治理的思想顽疾,政府通过主动进行风险沟通,不但可以更好地维护公共利益,而且能改善自身形象、提高美誉度。动态原则要求政府摒弃静态治理的桎梏,及时响应多元主体的风险沟通诉求,动态调整沟通策略和思路,以动应动。系统原则提倡系统地把握风险沟通的重塑进程,不论主动治理还是动态治理,都需要整体上予以系统的引导。

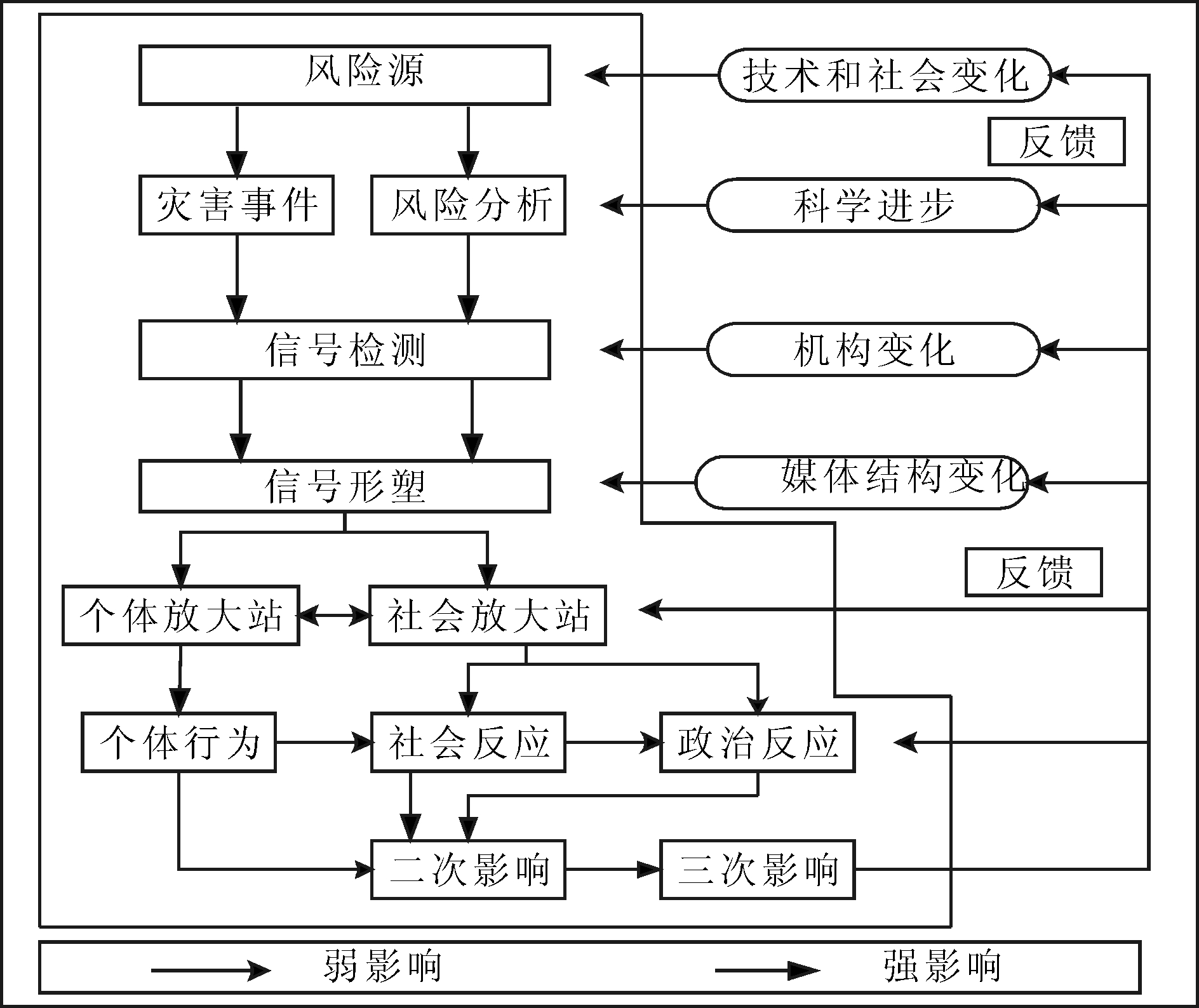

从全球本地化行政生态看,我国迟滞型风险沟通重构不能简单照搬西方发达高科技国家的新型风险沟通模式。首先,需要立足高科技社会风险沟通现实,建构一个更加契合中国情境的“吸纳型”风险沟通治理模式。相比于新型风险沟通而言,“吸纳型”风险沟通强调,在风险沟通重塑时,政府应保持包容、开放的吸纳结构,允许公众等多元主体参与到风险沟通的对话中来,而不是固守封闭结构,将公众等主体隐性地排斥在沟通行列之外。在吸纳过程中,政府应注意保持风险沟通的透明性和弹性。透明性旨在破解风险沟通中的暗箱操作,促使风险沟通的决策、执行等整体环节更加透明;弹性则要求政府根据具体环境变化制定风险沟通治理策略,而非僵化地采用固定模式。其次,“吸纳型”风险沟通治理模式正是适应不完善的政府、市场和社会环境,具有中国特色的合作共治模式。从社会形态面向看,随着农业社会向工业社会再向后工业社会演进,高科技范畴的风险沟通需求不断升级,政府、市场及社会主体的风险沟通责任也越来越大(见图2)。因此,建构“吸纳型”风险沟通治理模式尤为必要。

图2社会形态演变下风险沟通的特点

我国迟滞型风险沟通重塑须从两个方面推进:①复合式风险沟通路径的形塑。从中国高科技社会的本地状况看,风险沟通路径应在“自上而下”的基础上形塑“自下而上”和“左右互动”三维同构的复合形态。政府应摈弃将“自上而下”的风险沟通路径视作绝对正统,而将其它路径看作“异端”的片面认识。某种意义上可以说,在风险沟通重塑过程中避免陷入“塔西佗陷阱”,既取决于政府与公众等多元主体沟通的力度、广度和深度,也取决于政府信任存量的提升程度,而这些无疑都需要借助建构多元向度的风险沟通路径实现;②制度化风险沟通路径的形塑。面对高科技风险的高度复杂性和不确定性,行政人员囿于“晋升锦标赛”维稳纲领的逆向激励,在风险沟通重塑过程中往往报以“多一事不如少一事”、“多做多错、不做不错”的精致利己主义心态。因此,只有将风险沟通路径嵌于制度之中[12],复合式路径才能得以长效化、规范性地展开,而非应付化、运动性的“昙花一现”式展开。总的来说,制度建构绝非易事,须从风险沟通的体制、机制和法治3个维度有针对性地不断调适,以响应中国高科技社会风险沟通诉求。

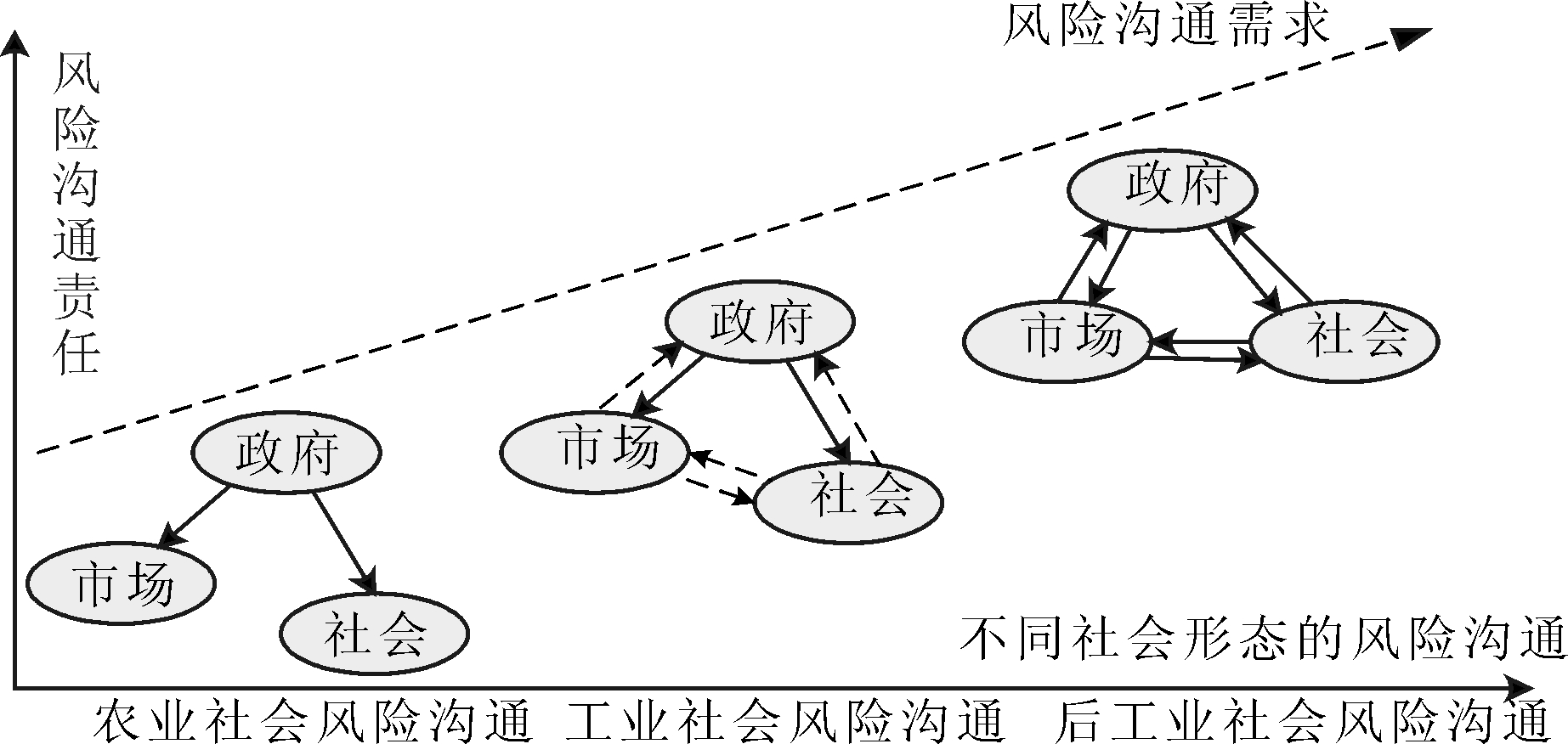

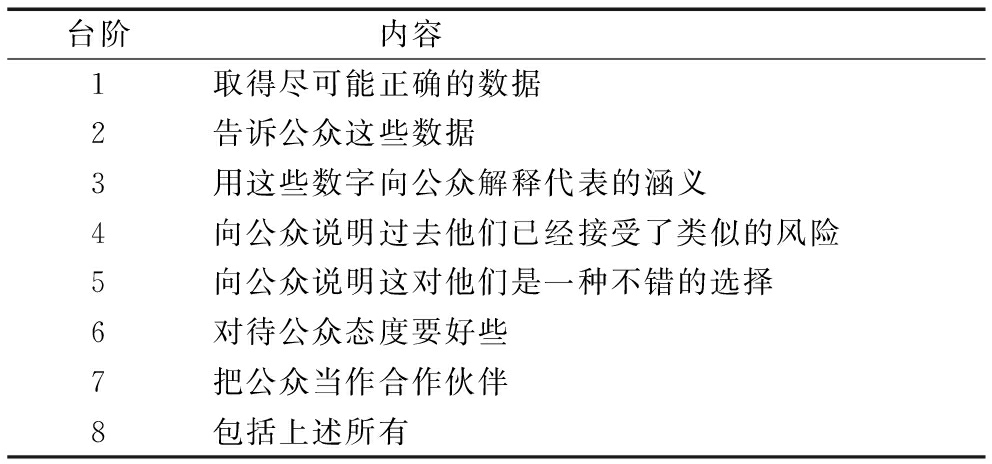

国外风险治理理论中的“框架化效应”表明,风险沟通手段非常重要,它能深刻影响人们对风险的感知。基于中国的现实逻辑,迟滞型风险沟通手段亟需在平衡化和“去内卷化”层面进行变革。首先,应积极推动风险沟通手段平衡化。在高科技范畴中,公众等多元主体的风险沟通手段应增强互动的匹配性和平衡性,不能因主体间风险沟通手段的非平衡现状使沟通割裂。进一步说,一方面需要公众等非政府主体自发协调风险沟通手段,另一方面也需要政府给予适当引导,集各主体力量形成合力,打造更具柔性、有效性的平衡化风险沟通手段;其次,应着力推进风险沟通手段的“去内卷化”。我国高科技社会的迟滞型风险沟通重塑要求政府风险沟通手段与时俱进,结合时代特征及时调整,不能固守官僚式“内卷化”风险沟通模式。从全球化角度看,网络社会是21世纪的时代特征;从本地化角度看,我国正处于转型社会、开放社会和多元社会发展阶段。2008年中国网民数量已超越美国,跃居世界第一,近年互联网发展更是一日千里。最新的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2017年6月,我国网民人数已达7.51亿,互联网普及率为54.3%,手机网民规模达7.24亿,手机网民占比达96.3%。在这种情况下,我国政府风险沟通既要重视传统沟通手段,还应充分运用新兴风险沟通手段,尤其要重视沟通手段的虚拟化、开放化和多样化升级。例如,面对转基因、核能等高科技风险议题,不仅要关注这些高科技风险的特质,还应紧密结合公众等主体的风险沟通诉求,灵活调整风险沟通手段,为有效沟通提供工具性支撑。研究表明,风险沟通包括8个台阶[13](见表1)。风险沟通手段的显性重塑相对容易,深层重塑较为困难,而破解深层重塑的秘诀在于,视公众为合作伙伴。唯有如此,才不会出现风险沟通重塑时目标和工具倒置甚至替换。

表1风险沟通8个台阶

从治理取向看,我国高科技社会层面的迟滞型风险沟通重塑需从形成全球本地化战略治理视野入手。首先,应确立“风险沟通—应急沟通—危机沟通”的连续统取向。由目前学界主流的“风险灾害危机转化范式”可知,引起灾害危机的根本原因是风险,而“风险管理—应急(灾害)管理—危机管理”具有连续统(Continuum)属性[14]。从沟通角度看,“风险沟通—应急沟通—危机沟通”也具有连续统属性,因为后者与前者的深层逻辑一致。为此,我国政府亟待改变长期以来仅将风险沟通定位于应急管理的做法,跳出现有狭隘、静态的逻辑,从根本上推动风险沟通常态化、规范化;其次,灵活运用风险沟通、应急沟通和危机沟通的“组合沟通拳”。就连续统取向而言,一旦高科技风险未能有效控制并转变为灾害危机,就需要加强应急沟通和危机沟通。风险沟通、应急沟通和危机沟通各有所长,不同的沟通区间对应不同的沟通环节。当然,严格地说,上述3种沟通类型并不是完全分隔、互不联系的。因此,政府需要根据具体情况选择一种或多种沟通类型与全球本地化的风险沟通“子问题”进行匹配,以便从根本上破解我国风险沟通迟滞的难题。

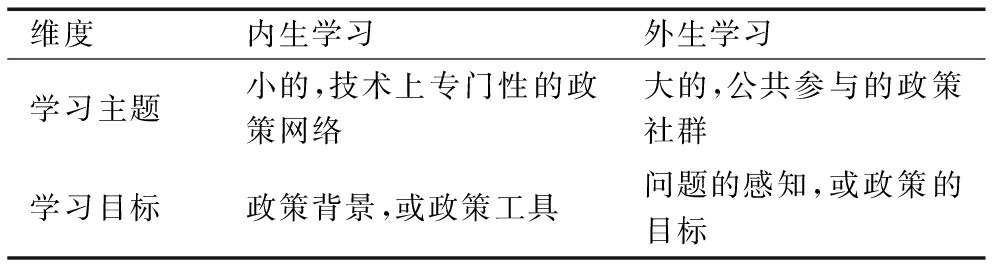

高科技社会范畴的风险沟通重塑是一个非常复杂的议题,按冯托维克兹的话说就是“已经进入到了‘后常规科学(Post-normal Science)’的治理层面”。在这种新情况下,亟需完善政府学习多元机制:首先,政府要加强自身的“内生学习”。对于风险沟通,政府不仅不能排斥它,更应该重视它,此时便凸显出“内生学习”的重要性。进而言之,政府应对技术上的风险沟通政策网络或政策工具进行全方位、系统性、团体性的内化学习,以便掌握风险沟通技术和技巧,更好地实现政府风险沟通目标。同时,政府必须充分认识到,风险沟通的内生学习绝不是轻轻松松就能实现的,需要自加压力、苦练“内功”;其次,政府还要与多元主体一同加强“外生学习”。高科技领域迟滞型风险沟通的形成,除了与政府因素直接相关外,还与公众等多元主体存在密不可分的关系。故而,政府需要在风险沟通的公共参与社群、问题感知和政策目标等方面加强“外生学习”[15](见表2)。需要指出的是,这种外生学习,不仅强调政府学习,还鼓励社会大众共同学习,全面提升风险沟通重塑的信度和效度。

表2政府“内生学习”和“外生学习”

在迟滞型风险沟通和公众等主体风险沟通需求无法得到满足双重问题倒逼下,我国政府职能及其问责机制亟待重塑。首先,应转变政府职能结构和履职方式。从政府职能结构看,近年来我国提出的“经济调节、市场监管、社会管理、公共服务”职能结构在某种意义上对高科技风险沟通的关注度不够。可以说,后发国家追赶加剧了我国重高科技、轻高科技风险、忽视风险治理的现况[16],致使风险沟通整体迟滞。而要改变这一现状,亟需政府调整职能结构,以风险沟通为着力点进行重构。从政府履职方式看,长期以来,我国风险沟通的公共行政方式占据统治地位,而风险沟通的公共治理方式则处于边缘态势。因此,需要在“服务型政府”理念指引下,优化政府风险沟通的履职方式;其次,应导入风险沟通问责机制。这需要在行政问责的基础上进一步确定风险沟通问责的主体、客体、内容、方式、程序等具体要素,依托“放管服”改革,突破目前我国政府职能转变中风险沟通“供给侧”结构改革既动力不足又阻力重重的困境。此外,我国还亟待加强对风险沟通文化的培育,其原因在于,风险沟通系统再造离不开文化面向的深层支持。

综上,我国高科技社会的风险沟通七个重塑面向是一个有机、统一的整体,只有发挥“七位一体”全面重塑的合力,才能从根本上破解风险沟通的迟滞困境,从深层推进高科技社会范畴的风险治理体系和治理能力现代化,不断满足人民日益增长的风险沟通美好生活需要,使人民的获得感、幸福感、安全感和公平感更加充实、更有保障、更可持续。

参考文献:

[1] [英]安东尼·吉登斯.失控的世界[M].周红云,译.南昌:江西人民出版社,2002:22.

[2] 周桂田.在地化风险之实践与理论缺口——迟滞型高科技风险社会[J].台湾社会研究季刊,2002(45):69-122.

[3] [美]乔纳森·特纳.社会学理论的结构[M].邱泽奇,等,译.北京:华夏出版社,2001:66.

[4] [德]乌尔里希·贝克.世界风险社会[M].吴英姿,等,译.南京:南京大学出版社,2004:185-186.

[5] NATIONAL RESEARCH COUNCIL.Improving risk communication[M].Washington, DC: National Academy Press, 1989:21.

[6] LAIRD F N.The decline of deference: the political context of risk communication[J].Risk Analysis, 1989, 9(4):543-550.

[7] KASPERSON J X, KASPERSON R E.The social contours of risk: volume1 publics, risk communication and the social amplification of risk[M].London: Earthscan, 2007:7-8.

[8] 周桂田.生物科技产业与社会风险——迟滞型高科技风险社会[J].台湾社会研究季刊,2000(39): 239-283.

[9] [德]乌尔里希·贝克.世界主义的观点:战争即和平[M].杨祖群,译.上海:华东师范大学出版社,2008:5.

[10] KRIMSKY S, GOLDING D.Social theories of risk[M].Westport CT: Praeger Publishers, 1992:124-125.

[11] RENN O.Risk communication: towards a rational discourse with the public[J].Journal of Hazardous Materials, 1992, 29(3):465-519.

[12] 刘中梅,王续琨,罗晨阳,黄福,侯海燕.公众参与纳米技术风险沟通意向认知因素实证研究[J].科技进步与对策,2016(8):22-29.

[13] FISCHHOFF B.Risk perception and communication unplugged: twenty years of process[J].Risk Analysis, 1995,15(2):137-145.

[14] 童星.论风险灾害危机管理的跨学科研究[J].学海,2016(2):94-99.

[15] [加]迈克尔·豪利特, M·拉米什.公共政策研究:政策循环与政策子系统[M].庞诗,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:302-303.

[16] 薛澜,俞晗之.迈向公共管理范式的全球治理——基于“问题—主体—机制”框架的分析[J].中国社会科学,2015(11):76-91.

Wu Changjian, Liu Xiaosu

(School of Law and Politics and Public Administration, Huaiyin Normal University, Huaian 223001, China)

Abstract:High-tech society derives manufactured risk and western developed high-tech countries advocate new risk communication.Due to system gap, the developing field presents delayed risk communication.Through construction of analysis framework of global high-tech risk society and glocalizational risk communication, finds that China's risk communication in high-tech society faces delayed dilemmas, such as social amplification of risk, "bubble structure", path lacking interaction, means superposition, lack of target strategy, process fragmentation .Through "seven in one" reinventing of new concept, the absorption of risk communication, compound paths, balanced means, the "continuum", governmental studying, governmental function, China's risk communication in high-tech society can be effectively remodelled; modernization of national risk management system and governance capacity can be promoted.

KeyWords:High-Tech Society; Manufactured Risk; Risk Communication; Glocalization; Social Amplification of Risk

作者简介:吴长剑(1979-),男,河南南阳人,博士,淮阴师范学院法律政治与公共管理学院副教授,研究方向为科技政策、风险沟通;刘晓苏(1971-),男,江苏淮安人, 博士,淮阴师范学院法律政治与公共管理学院教授、副院长,研究方向为社会风险、政府治理。

基金项目:国家社会科学基金重大项目(12&ZD063); 国家社会科学基金项目(16BKSO43);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2017SJB1598)

收稿日期:2017-11-23

文章编号:1001-7348(2018)17-0125-06

文献标识码:A

中图分类号:G301

DOI:10.6049/kjjbydc.2017090210

(责任编辑:林思睿)